宇野常寛が主宰する私塾「PLANETS CLUB」は、「PLANETS SCHOOL」へとリニューアルしました!

(宇野からのメッセージ)

このたび以前から運営していたCAMPFIREを利用したサービスをPLANETS SCHOOLとしてリニューアルし、本格始動させます。少なくとも僕の信じる、それぞれの分野の第一人者に、「本になる前のもの」を中心に講義しています。

タイムラインの潮目だけを読んだ時事放談動画とは違った、「今」「これから」を捉えながらもしっかりと地に足のついた思考を共有してもらえたらと考えています。

月3回の講義を、オンライン限定開催にすることでリーズナブルに受講できるようにしています。他ではできない講座に仕上がると思います。よろしくお願いします。

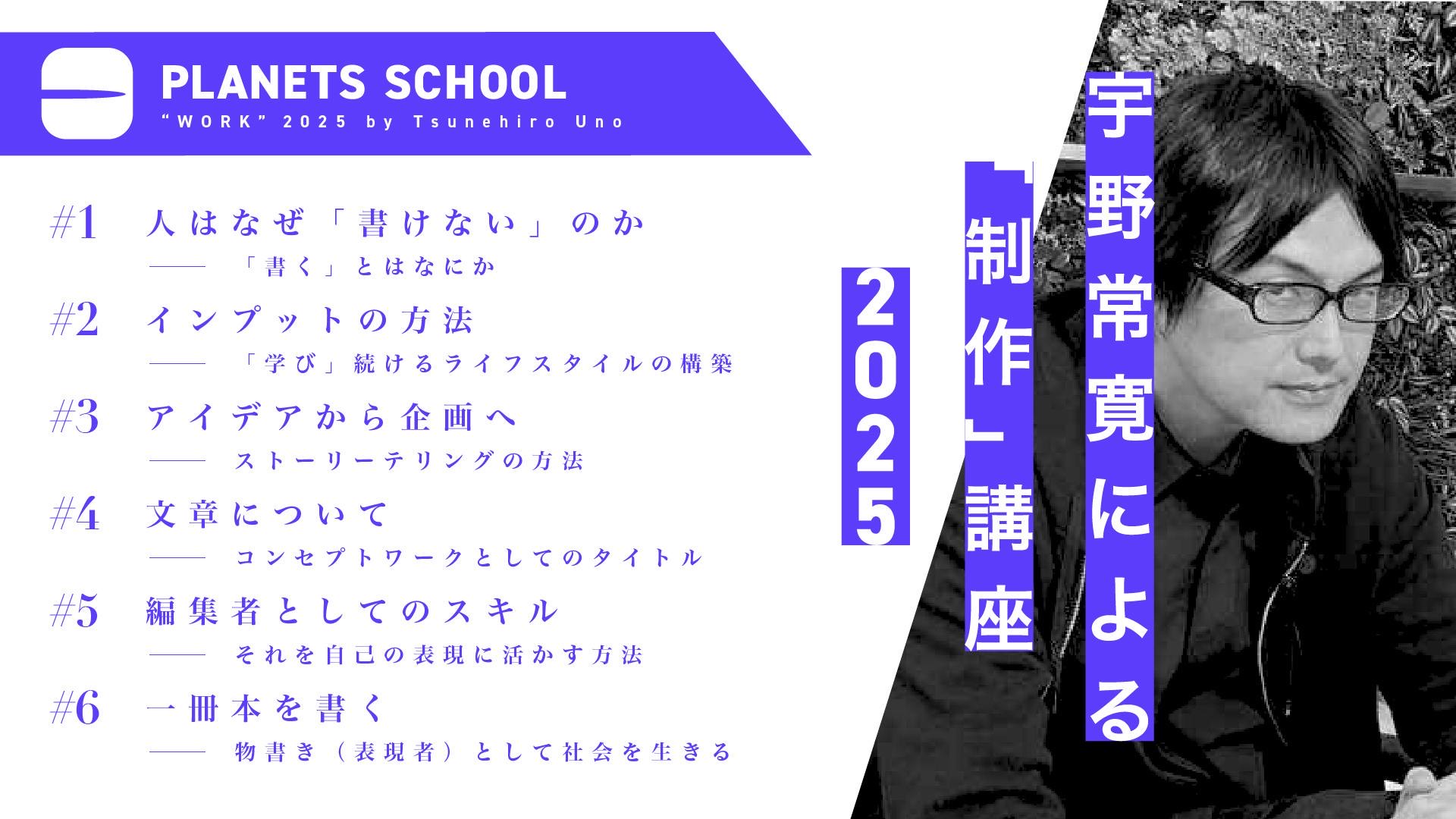

1.2025年10月、「宇野常寛批評講座」を開講します!

(宇野常寛からのメッセージ)

この秋から「批評講座」をはじめます。と、言っても「批評の伝統を継承する」とか、「批評のシーンを牽引する」とか(こういう発想は僕は業界政治じみて好きではありません)そういうことではなく、「解説」や「考察」ではなく「批評」という自由な、しかしそれだけに決定的に人間のものの見方を変える行為について、僕なりに積み上げてきたものについて教える……といった講座です。具体的には挙げられているテーマについて、歴史的な視点や隣接分野の知見を交えながら批評的にどう考えるか、ということを話すつもりです。要は「批評家」としての僕の思考プロセスの開示になると思います。堅苦しいものにするつもりもないので、気軽に受講してください。

▼参加方法について

講座は、zoomにて行います。

「学割コース」「スタンダードコース」以上のコースに参加の方が対象です。

メンバー限定Facebookグループにて、zoomリンクをお知らせします。

また、当日19時ごろにCAMPFIREにご登録のメールアドレスに送付されるzoomリンクからも、ご入室いただけます。

▼アーカイブの視聴方法について

講座終了後、翌日以降にアーカイブ動画を公開いたします。

2025年10月以降の講座のアーカイブの公開期限は、公開後1ヶ月です。

CAMPFIREのショップからアーカイブ動画を購入いただけます。

※アーカイブ公開時に別途ご案内します。

2.2025年10月から3月にかけて「PLANETS School 教養講座」第五期を開催します!

※現時点での草案です。講座内容は変更することがあります。

(敬称略)

(宇野常寛からのメッセージ)

文学、ケア、食、AIなどこれからの世界を考える上で大切な視点を、僕(宇野)が信頼する知性を集めてお届けします。

SNSや動画プラットフォームで、誰かを貶める快楽を提供する言論ビジネスとは正反対の、私たちの生活に根ざした問題をじっくり、時間をかけて考えるための道具を共有するための講座です。聞き手は僕がつとめ初学者にはわかりやすく噛み砕き、そして批評的にその知見の応用をみなさんと一緒に考え、講師のみなさんから学んでいきます。

当日は講師のみなさんのお話のあと、生参加のできる受講生とのディスカッションの時間を設けています。

この人たちの生講義をこの距離で受けられる機会はなかなかないはずです。

僕たちにとっても冒険的な企画なので、ぜひこの機会を逃さずにご参加ください。

▼教養講座への参加方法について

講座は、zoomにて行います。

①「学割コース」「スタンダードコース」以上のコースに参加の方メンバー限定Facebookグループにてzoomリンクをお知らせします。また、当日19時ごろにCAMPFIREにご登録のメールアドレスにzoomリンクを送付します。

②「教養講座コース」にご参加の方当日19時ごろにCAMPFIREにご登録のメールアドレスに送付されるzoomリンクより、ご入室ください。

▼アーカイブの参加方法について

講座終了後、翌日以降にアーカイブ動画を公開いたします。2025年10月以降の講座のアーカイブの公開期限は、公開後1ヶ月です。また、アーカイブ動画のダウンロードが可能になります。

①「学割コース」「スタンダードコース」以上のコースに参加の方アーカイブの参加方法は、メンバー限定Facebookグループでお知らせいたします。

②「教養講座コース」にご参加の方CAMPFIREにご登録のメールアドレスに送付されるリンクより、ご参加ください。

③CAMPFIREのショップからアーカイブ動画を購入いただけます。

※アーカイブ公開時に別途ご案内します。

「宇野常寛ゼミ」や「PLANETS School」に加え、その他の動画番組・トークイベントはいつでも無料でアーカイブ視聴可能です。ニコニコチャンネルやYouTubeチャンネルで放送している番組(一部除く)や、宇野が個人的にnoteで公開している記事など、PLANETS SCHOOL以外のサービスも(ほぼ)すべてご利用できます。

PLANETS Schoolへの参加方法

一般向けのコース(スタンダード)の他に、学生向けのコースやこのwebマガジンをサポートいただける方向けのコースを用意しています

よくあるご質問

【どんな人が参加していますか?】

「遅いインターネット」計画を支持する10代から60代まで、そして、学生や主婦、社会人まで、幅広い方々が所属しています。

【Facebookに参加しないといけないですか?】

CAMPFIREやX(旧Twitter)などでもお知らせは配信しますが、動画・記事はFacebookグループにて参加・視聴情報を発信します。Facebookグループにご参加いただけなかった場合、ご覧いただけないコンテンツが出てくる場合があります。

【仕事や子育てが忙しく、リアルタイムでオンラインミーティングに参加できない可能性が高いのですが大丈夫でしょうか?】

もちろん問題ありません。原則、ほぼすべての動画(講義や読書会を含む)はアーカイブが残りますのでお好きなタイミングにご覧いただくことが可能です。気になった記事や動画を読むだけでも問題ありません。

【海外からでも参加できますか?】

もちろんご参加いただけます。オンライン上での配信やコミュニケーションがメインですので、世界どこからでもご参加いただけます。実際、海外から参加している方も多数参加しています。

【他の参加者とコミュニケーションをとる必要はありますか?】

特にありません。配信を見たり、記事を読むだけでも十分楽しんでいただけると思います。ご自身のペースで無理なくご参加ください。

注意事項

・本ファンクラブ内の情報や、オーナーが発信する内容について、外部へ漏洩することを禁止致します。(口外、SNSなど)

・他の利用者への誹謗中傷、荒らし行為などに該当する行為があった場合、強制退会とさせていただく場合があります。

・その他規約はCAMPFIRE利用規約に準じます。

[了]