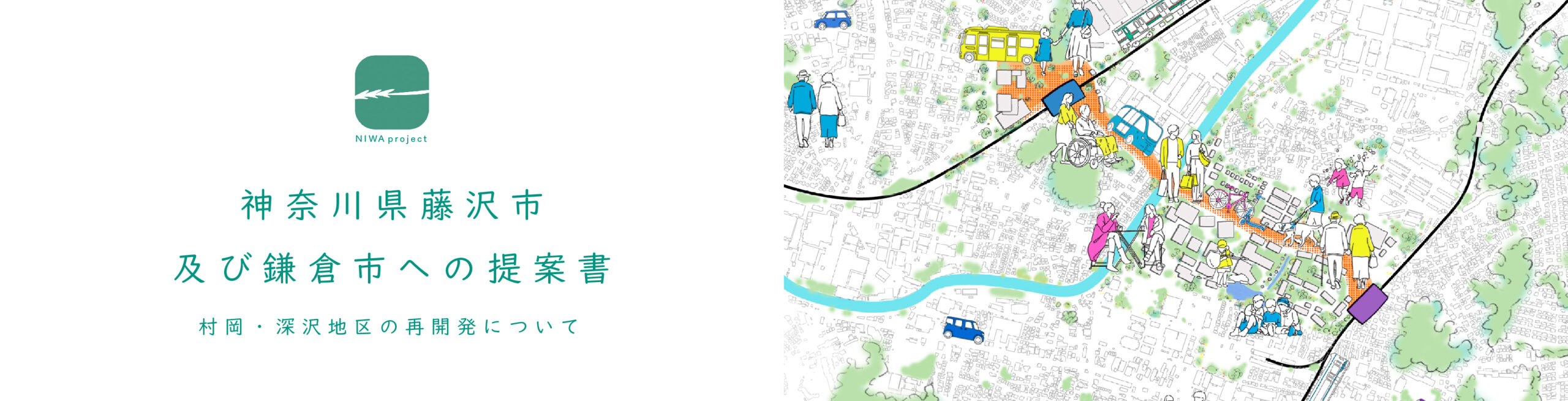

〈庭プロジェクト〉神奈川県藤沢市及び鎌倉市への提案書:村岡・深沢地区の再開発について

「庭プロジェクト」とは、これからのまちづくりについて、

2023年4月から研究会を開催してきましたが、

記事を読む

記事を読むようこそ

「遅いインターネット」へ

もういちど、ネットを「考える」場にするために。

あたらしいウェブマガジンを、はじめます。

端的に言うとね。

「庭プロジェクト」とは、これからのまちづくりについて、

2023年4月から研究会を開催してきましたが、

記事を読む

記事を読む批評家・福嶋亮大さんの新刊『世界文学のアーキテクチャ』の刊行を記念して、本書序章を特別公開します。18世紀以降「小説」が「世界文学」の中核を占めるようになる過程で何が起きていたのか。心的/社会事象を言語に変換するプログラムは資本主義に連動しながらいかに進化してきたのか。「世界文学」の起源を探り、その設計思想の変遷をひとつの物語として大胆に描き出します。

記事を読む

記事を読む平成仮面ライダーシリーズなどでおなじみ、脚本家・井上敏樹先生のエッセイ『男と遊び』。

約3年ぶりの連載となる今回は、頭のエンジンを切らない思考法からアクスタ誕生の裏話まで、近況と創作の心得をまとめてお届けします。

記事を読む

記事を読むゲーム研究者の井上明人さんによる連載「中心をもたない、現象としてのゲームについて」。「ゲームや遊びとは何か?」。この問いに答えるべく、ゲームや遊びに関わる多様な現象——ルール、コミュニケーション、非日常など——が興味深いかたちで相互に関係しあっている、その複雑さを論じます。今回は論点を多く含むネットワーク構造のゲーム概念を分析するべく、先行研究を確認しながら議論の見取り図を描きます。

記事を読む

記事を読むデザイナー/ライター/小説家の池田明季哉さんによる連載『”kakkoii”の誕生──世紀末ボーイズトイ列伝』。今回は、「サイボーグ性」と「成熟」のイメージからスマートフォンが社会にもたらした影響について考えます。

記事を読む

記事を読むデザイナー/ライター/小説家の池田明季哉さんによる連載『”kakkoii”の誕生──世紀末ボーイズトイ列伝』。今回は、「変身サイボーグ」の後継シリーズ『ミクロマン』です。ミクロマンが示した「先進的な想像力」を、20世紀的な男性文化をアップデートするヒントとして読み解きます。

記事を読む

記事を読む「庭プロジェクト」とは、これからのまちづくりについて、建築から人類学までさまざまな分野のプロフェッショナルが、官民産学を問わず集まって知恵を出し合う研究会です。

今回の研究会では、「庭プロジェクト」ボードメンバーの一人でもある慶應義塾大学教授・井庭崇さんによるプレゼンテーションが行われました。テーマは「創造社会」の現在地、そしてパターン・ランゲージや生成AIが切り拓く新たな展望についてです。

記事を読む

記事を読むゲーム研究者の井上明人さんによる連載「中心をもたない、現象としてのゲームについて」。「ゲームや遊びとは何か?」。この問いに答えるべく、ゲームや遊びに関わる多様な現象——ルール、コミュニケーション、非日常など——が興味深いかたちで相互に関係しあっている、その複雑さを論じます。今回は「多層性」を前提とするゲームの概念をネットワーク構造として分析します。

記事を読む

記事を読むこれまでの人気記事はこちら

「遅いインターネット」はPLANETS Schoolの皆様のご支援によって、閲覧数を一切気にせず、いま本当に必要なこと、面白いと思えることを記事にすることができています。PLANETS Schoolでは、月3回のオンライン講座を開催しています。記事を読んでおもしろいと思ったらぜひ入会をご検討ください。(詳細はこちらのバナーをクリック↓)

端的に言うとね。

マニック・ストリート・プリーチャーズとは

俺である。

井本光俊