言葉ではうまく伝えられないことが、イラストにするとあっさり納得できる──。こうした文字言語とイラスト表現との認知の違いはどうして生まれるのでしょうか。話し言葉を視覚言語としての「グラフィックレコード」に「翻訳」する視覚言語研究者・デザインリサーチャーの清水淳子さんに、文字言語の外側の情報認知について論じていただきました。

端的に言うとね。

会議の中で声をグラフィックで描くと何が起きる?

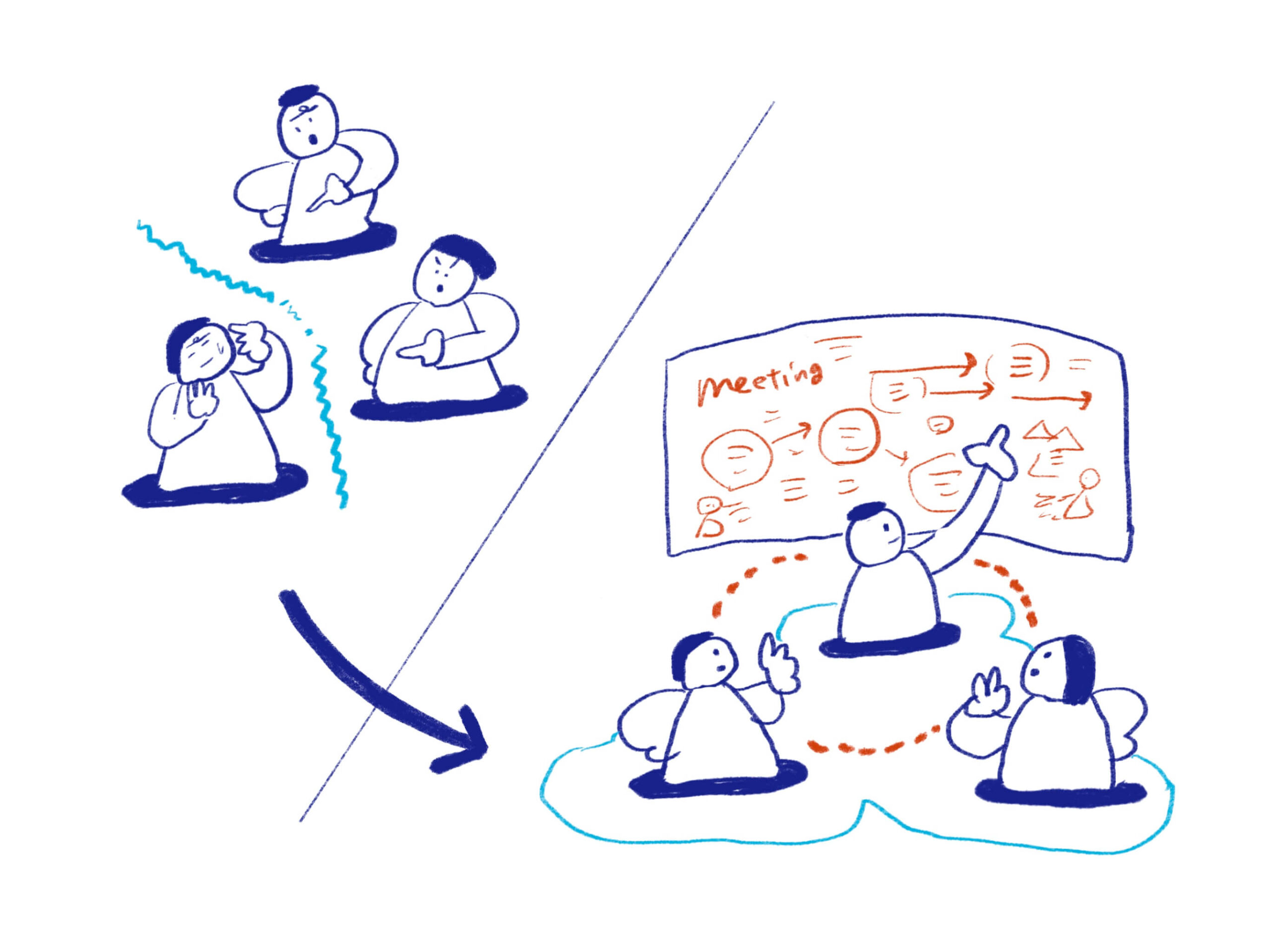

話し合いは「声」のやりとりで進んでいく。誰かが声を出せば、そこにいる全員に同じ声が届く。だが、同じ声を聞いていても、全員が同じ内容を思い浮かべているとは限らない。話し合いの参加者が思い描く内容は、少しずつズレが生じていくものだ。ズレが生じること自体は人間なら当然で悪いことではない。むしろ、話し合いの場というのは、そのズレを再認識したり、調整したり、あるいは新しい視点として取り入れる重要な機会なのだ。しかし、一度大きくズレが生じてしまうと、ズレを楽しむどころか泥沼のように予定通りに進まない話し合いになることも少なくない。

2010年、私は大きくズレの生じた会議の中にいた。長時間にわたる声のやりとりも虚しく、声を重ねれば重ねるほどに、参加者の認識はズレにズレていく。誰かが何とかしようと何か言ってもうまく伝わらず、さらに大きくズレていく。なぜ同じ空間で同じ声を聞いているはずなのに、こんなにも聞こえ方がズレてしまうのだろうか? おそらく他の参加者もそれぞれの立場で同様のことを思っていただろう。 いっそのこと知らんぷりできればいいが、それはできない。なぜならズレた認識は下っ端である自分が全て抱え込んで帳尻を合わせることになりそうな状況だったからだ。

私はその場で生まれては消える声のズレがもたらす原因がなんとなく見えていた。しかし、そのことを勇気を出して訴えてみても、まるで湯気のように声が消えていく。そこで一か八か苦し紛れに、微動だにしない動きの無い会議室で、私は勇気を出して立ち上がり、ペンを持ってホワイトボードの前に立った。そして今までに出たみんなの意見を描き出した。その上で、矛盾点や未定な部分に対する違和感を伝えた。すると弱々しい私の声が、ビジュアルと混ざり合って、しっかりとした構造となって、参加者全員に同じカタチで届いたのだ。この出来事によって、空間に充満していた違和感の匂いをすっかり消し去り、会議は無事に終了した。これは私にとって忘れられないできごとになった。音声だけでやりとりしている時には起きなかったことが、ホワイトボードに描きだしたビジュアルを用いることで、あっさりと達成できたのだ。これは一体なぜだろう?

衝突or沈黙の会議で観測された変化

その疑問を解くべく、私は2013年よりグラフィックレコーダーという肩書きを名乗り、様々な話し合いの中にある声をリアルタイムにビジュアルとして描き出す活動をし始めた。初めは知り合いのトークイベントの記録ノートや記事作成のためのイラストレーションとして描くことが多かった。次第に活動範囲は広がり、依頼のバリエーションは増え、企業の新規事業会議でアイディアのビジュアライズを行ったり、大規模なシンポジウムのコミュニケーションツールとして活用するための設計を行うようになった。近年ではSDGsをはじめとする複雑な社会課題について、様々な立場の人々が話し合うための場を作るために参加することも多い。今まできちんと数えたことはないが大小含めて2013年より1000以上の現場で様々な方法のビジュアライズを実践してきたと思う。

私の元に来る依頼の種類は様々だが、共通点がひとつある。それは、今までにない新しい枠組みで、横断的にものごとを考える必要がある場であることだ。例えば、「新聞社が従来のように紙だけでなく、どのようにデジタルメディアと連携していくべきか?」または「地域の祭りの中にどのようにアートを取り入れ街を盛り上げられるか?」「大学で学ぶべきことと企業の中で求められることのギャップを共有しあい、そのギャップをどのように捉えて今後の教育を作っていくべきか?」このように、既存の領域を深めていくテーマというよりは、今まで交わりにくかった領域や価値観を混ぜることで、新たな化学反応や繋がりを期待するような話し合いの場である。

こういった話し合いの場には、自動的に多様な参加者が集まることになる。職種の違い、年齢や経験の違い、立場の違い。そういった違いは、話し合いの中で交わす言語や概念の中に少しづつ現れて、話し合いは難航することが多い。同じ日本語話者にも関わらず、お互い初めて聞く外国語のような壁を感じながら過ごすことになる。そのような言語環境の中では、認識の違いから激しい衝突になることもあるが、私がよく出会うシーンはお互い遠慮して愛想笑いでしか本音が言えないことだ。衝突も恐ろしいが、平和を装った沈黙も同じくらいに恐ろしい。

未知のテーマで衝突or沈黙の会議。正直なところ「できる限り近づきたくない……」と感じる人が多いだろう。しかし私はどうなるかわからない不安定で緊張感が漂う話し合いの場がとても好きだ。なぜかと言うと、このような場は不安定な分、何か新しい発想が生まれる可能性も高くなるからだ。今までにない発想は、今までとは違う世界に一歩近づくためのデザインにつながる。私はひとりのデザイナーとして新しいデザインを生むことも好きだが、今の社会では、デザイナーではない人が集まる場で、デザインが生まれやすい場をデザインすることも重要なデザインなのだと感じている。

まだ見ぬデザインに出会うまでの遠い道のりを歩けるように、参加者が持つ不安の中に隠れてる期待感が消えないように。私はビジュアルを使った対話を試みる。固まった空気の中で、散らばりそうな参加者の声をひとつの紙に描くことで、衝突or沈黙の会議は、曇りの空が、少しづつ晴れていくように、空気が変わり、関わり方が変わり、関係性が変わり、会議の結果が変わる。このシンプルな効果を求めて、今日も私の元に多くのクライアントから会議のビジュアライズに関する仕事依頼メールが届くが、未だに冒頭の疑問への答えははっきり出ていない。「なぜ話し合いの中で、人々の声をビジュアルとして描き出すと、固まった空気が柔らかくなり、コミュニケーションがうまくいくのだろうか?」

本稿では、はっきりとした答えは出せない。しかし、自分自身がグラフィックレコーダーとして活動しつつ、その活動をデザインリサーチャーとしてメタ的に探求している途中段階の仮説としては伝えたいことがたくさんだ。その内容を本稿ではスケッチのように描いてみようと思う。

通訳/翻訳者としてのグラフィックレコーダーの姿

グラフィックレコーディングをシビアなムードの会議に取り入れる理由として、参加者の方々は「表現豊かな絵があると華やいでいいからね」と考えることが多い。画家の視点では単純に嬉しく思いつつも、デザインリサーチャーとしてはイマイチ納得がいかない仮説である。声をビジュアルとして描くことで話し合いに与える効果は、果たして玄関に飾られた絵のような癒しの役割だけなのだろうか。それも一つの重要な役割であることは間違いないが、もっと未知の複雑なことが起きているはずだ。

私は足掛かりとして、グラフィックレコーディングで行っている行為は、美術の授業で描く自画像や風景画のような表現活動とはかなり違ったものだと疑ってみた。絵は主に目で見たものや感じたできごとを、自分の感性を交えながらキャンバスの上に表現して完成させる。その後に展覧会などの場を作り、お客さんに鑑賞していただくという流れがある。はじめに制作を行う場があり、そのあとに鑑賞を行う場がある。つまり、制作と鑑賞の時間が離れているのだ。

しかし、グラフィックレコーディングは、耳で聞いた人の声を、頭の中で整理しながら、平面上にビジュアルとして再構成し、その場にいる他の参加者にリアルタイムで見せるところまでが一連の活動として繋がっている。制作を行う場で、すぐに鑑賞を行う。制作と鑑賞の時間軸が重なっている。つまり、グラフィックレコーディングという行為は、声という言語形式を、ビジュアルという別の言語形式に置き換えて、伝える活動とも考えられる。言い換えると、グラフィックレコーダーが大きな紙にペンで何かを描いている様子は一見「画家」の仕事に見えるが、背景にある情報処理のプロセスと他者への伝達形式は「通訳」や「翻訳」の仕事とも考えることができる。

ちなみに「通訳」 (interpretation) は、異なる言語を話す人の間に入り、口頭での話し言葉を、その場で聞き手が求める音声言語として伝達を行う。「翻訳 」(translation) は、記録された文書や動画を対象に、異なる言語へテキストとして記述していく。グラフィックレコーディングで行っていることは、音声言語を、その場で異なる言語形態であるグラフィックに記述していくので、通訳であり、翻訳でもあるので、大変ややこしい。簡単には割り切れない部分で、まだ固定化したくない部分なので、本稿では「通訳/翻訳」という言葉で進めさせていただく。

通訳/翻訳者がある言語を違う言語に置き換えるために、数え切れない語彙を持つことと同様に、グラフィックレコーダーは、人々の声に含まれる多様な情報を、通訳/翻訳するため、文字はもちろん、イメージを象徴する色彩、線の太さや繋がりで構造を作る図解、感情や動きや空間を示すことのできるイラストレーションという語彙や文法を持つ。話し合いの中で生まれる音声言語を耳で聞き取りながら、頭の中では、その声に対応する適切な語彙や文法を選び取り、手で素早く描き出す。そして描き出している最中には、耳は次の声を聞き取っている。その繰り返しで、すぐに消えてしまう声を、文字と図と絵を組み合わせたグラフィックへと記述して伝達していく。

このような視点で観察してみると、グラフィックレコーダーは、己の感情や感性を表現する画家というよりは、耳で受け取る音声言語から、目で見る視覚言語への通訳/翻訳を行う活動であると考える方が合点がいく。すると、私はあることに気がつくのだ。固まった空気の中で、参加者の声をひとつの紙に描き出すことで、空気が変わり、関わり方が変わり、関係性が変わり、会議の結果が変わる。その原因は、使用する言語の違いにあるのではないか? 例えば、日本語で話してる時と、英語で話してる時、「おはようございます」と「good morning」の違い。些細な挨拶だけでも、ものごとの捉え方の感覚や、その一言から生まれるコミュニケーションを想定した思考を変えていく。違う国の言語のように、音声言語でやりとりする時と、視覚言語でやりとりする時では、話し合いの参加者全員で世界の捉え方が変化して、話し合いの中での態度や考え方の変化をもたらしてるのではないか?

使用する言語で見える世界は変化する?

冗談のような仮説として、文字と図と絵を組み合わせたグラフィックという視覚言語がもたらす思考への影響とメカニズムがあるはず……と妄想を楽しんでいたのだが、ある時から本気で考えてみたくなった。そのきっかけは、2017年公開の映画『メッセージ』を見たこと。突然現れたエイリアンの発するメッセージの読み解きに挑戦する言語学者のルイーズと物理学者のイアン。映画の結末に関わることなので詳細は伏せるが、彼らはエイリアンなので、人間とはまったく違う方法で世界を認識しており、当然ながら扱う言語にもその違いが現れている。巨大なイカのようなヘプタポッドが発する唯一の言語は、真っ黒の円状のビジュアル。ルイーズは根気強く少しづつ彼らの言語を学ぶ過程で、彼らの言語だけでなく世界の捉え方まで会得し、物語を大きく動かしていく。

劇中で、ルイーズとイアンが「サピア=ウォーフの仮説」について触れる会話がある。この仮説は映画の中の設定ではなく、現実にある仮説である。「私たちの母語は、私たちが世界を知覚し、世界について考えるやり方を決定する」というこの仮説は、1930〜40年代に、アメリカの言語学者サピアとその考えを引き継いだ弟子のウォーフにより世界に広がった。この仮説は一度はもてはやされて受け入れられたかのように見えたが、じつのところの実証が不十分であることなどから破綻しているとの指摘があり、様々な論争を呼んだ。しかし『言語が違えば、世界も違って見えるわけ』の著者ガイ・ドイッチャーは、「この大胆な主張には様々な間違いがあり反省が必要だが、言語が思考に影響しうる、という考えを安易に切り捨てるべきではない」と語りつつ、空間、ジェンダー、色彩の言葉に関して、私たちが世界を認識する時、言語がフィルターとして世界の見え方に影響を及ぼすという可能性を実証を丁寧に行いつつ示している。

言語が思考に及ぼす影響はどのくらいなのか? この議論についてはここではっきりと決着をつけられるものではないが、過去に外国旅行の中で触れてきた言語の違いからも、サピアとウォーフが主張したかった世界の入り口くらいは納得できる。使用する言語と思考の関係についての研究は、現在進行形で更新中であるが、ここでは話し合いの中で声をグラフィックに通訳/翻訳することで誕生する視覚言語を用いることで、参加者にどのような変化が観測されるかについてもう少し話を進めてみたい。

視覚言語としてのグラフィックレコードで生まれる体験と変化

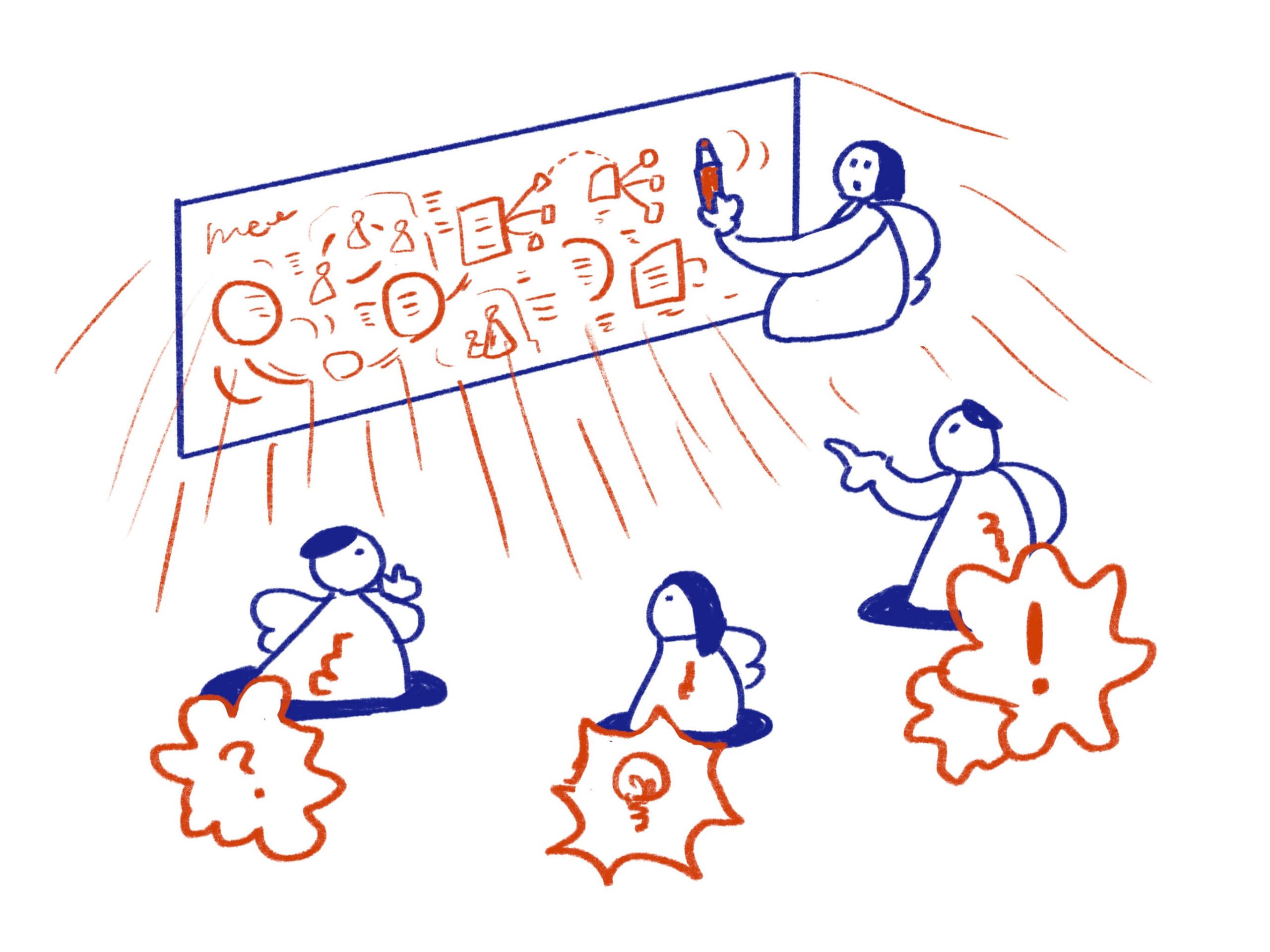

多様な立場の参加者がいる話し合いの中で、音声言語を、平面にビジュアルとして通訳/翻訳したグラフィックレコードを、壁の飾りではなく、視覚言語として用いることで、どんな思考やものごとの変化があるのか。科学的、心理学的、社会学的な真偽や妥当性については別途慎重に検証せねばならないが、ここでは私が実際に行った仕事の中で観測できていることをいくつか紹介する。

①複数の視点を持ちやすくなる。

声だけで話している時、人は声を出しながら目の前の相手を見ることになる。そのため、「相手」と「自分」という関係性を強く意識してしまうだろう。しかし、その場にある声を、グラフィックレコードとして描き出していくと、相手の声と、自分の声が、隣同士に描かれるのだ。すると、相手と自分の声の境界線が曖昧になり、「誰の考えか? だけでなく、何が起きているか?」という思考が生まれることになる。その思考は話し合いの全体像を覗き込む俯瞰の視点をもたらす。グラフィックレコードは、紙全体を眺めることで、個人でありつつ俯瞰者でもあるという複数の視点を発生させる。また、断片と全体のつなぎ合わせを行うことが可能になったり、抽象と具象、現実と理想など、複雑な話し合いの中では、本来同時にみることが困難な論点を素早く行き来しやすくなる。

②厳密な考え方をゆるやかに溶かし、新たな発見が得やすくなる。

話し合いでグラフィックレコーディングを行う際には、必ず参加者全員に見える位置に紙を貼る。そのことによって、声を発した瞬間にまるでスポーツのリプレイのようにいま起きたことを振り返ることが可能になる。今の複雑なプレイというか対話がどのような動きだったのか? プレイヤー自身が確認することで、さっきまで夢中になって声を発していた人も、他人の声をみるように、冷静に内容を見つめることができる。スポーツと同じく自分がプレイヤーとして没頭している時には、指摘されても見えにくかったし、あまり見たくない矛盾や不足点も、じっくりと考えることができるようになる。また自分の声を客観的に眺めることで、違う他者の考えとフラットに並べて捉えることができるようになる。共通点があれば祝福、違いがあれば興味を持って見つめることにつながる。

③違和感を呼び起こし、個としての発想力が高まるようになる。

行き詰まった話し合いの中で「何か意見はありませんか?」と問いかけられて手を挙げる人は少ない。声だけの会議で行き詰まった場合、シーンという目の前が静まり返るオノマトペが登場してしまう。静まり返った空間で、今までの声を描き出したグラフィックレコーディングがあると、耳では何も聞こえないが、目で様々な声が聞こえることになる。ただしグラフィックレコーディングは完璧ではない。ここがポイントだ。人間であるレコーダーが描いた記録は取りこぼしもあるし、字が間違ってたり汚いこともある。その未完成なグラフィックレコードを見ていると多くの人は、何かしらの不足や違和感を感じ取り、自分で解釈を補完するために声を出す。これは過去に自分が発した声に対して、自分で話しかけるような、内省が巻き起こる。これは声にはないインタラクションと時間軸のように思う。

④ 思わぬ文脈を掘り起こすことができるようになる。

声をグラフィックレコードとして描き出していくと、初めは真っ白だった紙に、様々なメタファーを用いた絵や、意味を持った色形が描き出されてくる。話し合いの初めには何もなかったところに、参加者の声が合わさり、ひとつの風景が浮かび上がるという体験は、意味を成す瞬間の興奮の共有であり、山の頂上で風景を眺める登山隊のような気持ちにも似てるように思う。ゼロからスタートして、最終的に目の前に広がった風景は、誰かのものではなく、参加者全員で得たものである。するとその風景に対して、フラットにそれぞれの意味づけや解釈を語り合うことができるようになる。話し合いの前には、固定化されていた言葉にも、まったく違う側面を見つけるような時間にもなる。不条理なことさえも、ユーモアを持って、紙を介して思考を大胆に語れるようになる。

このように、平面にビジュアルとして通訳/翻訳した視覚言語 (グラフィックレコード) は、話し合いの中で、参加者に様々な変化をもたらす。これは「絵があると会議に温かみが出る」というフワッとした情緒的なものではなく、もう少し認知科学的なメカニズムが働いてるように思う。声だけのやりとりの時には弱くなりがちな様々な認知を、視覚言語がエンパワーメントしているのではないか。また善きエンパワーメントだけでなく、よからぬ方向にコントロールできる危険性も同時にあり、メディアの中での視覚言語の使用方法に関しては注意が必要だろう。この仮説の詳細に関しては現在も探求中で、ここで全て解き明かすことはできないが、グラフィックレコードを単なる賑やかしの絵としてではなく、ひとつの視覚言語として考えることで、様々な探求や領域へと接続していくことは主張したい。

ビジュアルを言語として使うことへの抵抗

話し合いの中で、音声言語だけでなく、文字と図と絵を組み合わせたグラフィックという視覚言語を活用することは、様々な変化を私たちにもたらす。だが、私もそうだったように、社会人として、いきなり会議の中で大きなボードにビジュアルを大胆に描くことには大変勇気がいるだろう。周りから、ふざけてる、遊んでると思われるかもしれない。笑われるかもしれない。下手したらクビになるかもしれない。多くの人が、子供の頃に、たくさんのできごとを自由に描くことで、周りに伝えていたはず。しかし悲しいことに、大人として社会の中で声をビジュアルに描き出すタイプの視覚言語を使うことは物凄い覚悟が必要な行為となっている。

例えば「ここ数日の体験で印象に残ったことをこの紙に文字以外で書いてください」。もしそう言われたならあなたは恥ずかしくて躊躇するかもしれない。その恥ずかしさは、プロでもないのに街中でひとりでダンスを踊るような不安かもしれないが、少しの軽蔑もあるかもしれない。どうして大人の自分が子供のような幼稚なことをしなきゃならないのか? そう少しだけ感じているかもしれない。絵をはじめとするビジュアルに対して、心のどこかで幼い印象を持ってしまうのは何故だろうか? もしかして文字だけでなく、色とりどりのペンで、絵やかたちを組み合わせたビジュアルでコミュニケーションする行為は、音声言語や文章よりも少し劣った言語という認識はないだろうか?

これは読者のみなさんに対する鋭い問いというより、私の告白になる。私は美術大学で言葉で表せない感覚を表現するための視覚言語を山ほど学んできた。しかし、自分自身がイチ社会人となると、きちんとした会社の中で、ビジュアルでコミュニケーションを行うのは大変な勇気がいる。それは絵が下手で笑われてしまう….…という不安ではない。むしろ絵には自信があるが、それよりも、もっと根本的な不安。「文字でやりとりしなくては、文字が使いこなせない幼稚な人間と思われてしまうのではないか?」という、言葉にしてみるとなかなか馬鹿らしいが、言葉にすることも恐ろしいと感じてしまう潜在的な不安が心のどこかにあったように思う。文字や音の言葉でやりとりができないがために、視覚言語としてのグラフィックレコードに依存しているのではないか? 目で受け取る情報を補助輪のように使って生きる自分への劣等感が消えない時期があったが、一冊の本がその認識を変えた。

言語に対する優劣のまなざしと歴史

その書籍で語られる内容は今から約500年前、16世紀の話になる。山本義隆『一六世紀文化革命 1 』によると、当時、ヨーロッパで芸術家や職人や外科医たちは、知識階級に属するエリートたちから、「頭を使わない機械的な作業を行う卑しい職業」とされていた。いま思うと大変失礼な話だが、実際に手術をする医者は町医者と言われ、エリートたちは血を嫌い、実際に患者の体を触る現場からは学ぼうとせず、ラテン語で描かれた古典を読み議論するという分断が起きていたのだ。筆者はその原因のひとつとして彼らが使用していた言語の違いを挙げている。エリートたちはラテン語で議論を行い、職人たちは当時は「俗語」と呼ばれたイタリア語やドイツ語等で日々の手仕事を行っていたのだ。エリートたちからみると、現場で働く職人たちは様々な実践的な活動を行ってはいるが、如何せん使用言語が違うものだから、蔑んでしまう、それゆえに、エリートたちの持つ理論知と、職人たちの持つ実践知は、交わることなく分断されていたのだ。同書では、分断された状況で当時の彼らが行った「知の越境」で、17世紀ガリレオやニュートンが生む科学革命にどのような影響を与えたかが記されている。

この話を聞いた時に、現代でもこのような構造は日常にあるように感じた。学校の日課表を思い出してみよう。文字の習得に使う時間量や熱量に対して、視覚言語の習得の扱いはとても軽い。美術や図工の時間では表現としてのビジュアルは学ぶが、情報を伝達するための視覚言語としてビジュアルを学ぶことは聞いたことがない。また多くの進学校では、ビジュアルは受験に関係のない優先度の低い選択科目として扱われていることがほとんどだろう。これは文字で言語を紡ぐことに対して、絵で伝える視覚言語は俗語だという認識が自然と生まれてしまう要因のひとつかもしれない。このように教育課程ではビジュアルでコミュニケーションすることは蔑ろにされがちだが、大人になると多くのシーンで流暢な視覚言語の使用を求められる。プレゼンテーション、商談、意思決定。ビジネスの現場では、文字の羅列だけでなく、明快なビジュアライズが必要不可欠である。しかし、一度も視覚的な文法を習わないのに、いきなり独学で美しい図解のデザインを作るのは、いきなり行ったことのない国の言葉を話すくらい無理な試みであろう。

英国には「グラフィカシー」(Graphicacy)という言葉がある。これは文字の読み書きリテラシーに対して、スケッチ、写真、図、地図、計画、チャート、グラフなどの非テキスト形式の情報を理解し、提示する能力である。日本の識字率は100%に近いと言われている。しかしビジュアルでのコミュニケーションはどうだろう? 本来は自然と持っていた能力のはずが、学ぶ機会がなかったために、ビジュアルを読むことはできるけれど、描けないという大人がたくさんいるように思う。言語や数値では十分に伝えられない空間情報の伝達について、私たちはあまりに無防備だ。この無防備さは仕事でパワポがうまく作れないという小さな悩みから、フェイクニュースや詐欺グラフに気がつけない人が増えて、世論がコントロールされやすいという大きな社会問題にもつながっていく。

どうしたらグラフィカシーは広がるのか?

言語による先入観で、それぞれが持つ視点が混じり合う機会が減ることは知の横断にとっては損失でしかないが、世の中が視覚言語の教育に無関心というか、大規模に教育が行いにくいことには訳があるようにも思う。視覚文法をマスターするプロセスは文字と違って非常に難易度が高いのだ。ソシュールが言うところの、ある言語社会の成員が共有する音声・語彙・文法の規則の総体としてのラング。そして、個人・場面によって異なり、言いよどみ、言い誤りも含むパロール。私たちが文章を学ぶ時、ラングには明らかな正解がある。「私は朝ごはんを食べました」という文章を「私歯朝ごはんを食べまし田」と書いてしまったら、明らかに間違いになる。しかし、文字だけでなく絵や図が交わるグラフィックだったら、明らかな間違いも新たな表現として読み取りが可能になる。間違った記述は、間違った読み取りを誘い、文字の辞書にはない新しい感覚を表現する言語として流通することもある。

ノイズやエラーの発生や誤読、つまりは個人による異なりとしてのパロールを、おおらかに受け止める行為こそが、視覚言語の面白さを支える根幹のように思う。しかし、個別の感覚を元にした表現を言語に繋げるための教育は、教師にとっては途方もない時間のコミュニケーションが必要になる。ノイズやエラーも価値と捉える採点や評価は非常に難しいだろう。それにビジュアルを用いた視覚言語を学ぶ方も基準となるラングがなければ、パロールも生まれない。一方、図や絵の辞書を作り、規則としてのラングを集中的に学ぶと効率的ではあるが、人間の手だからこそ生まれる予想外の形や繋がりで生まれる想定外のコミュニケーションという醍醐味は失われてしまう。

このジレンマに対して完璧な教育プログラムはまだないが、今のところ視覚言語としてのグラフィックレコードを教える時には、規則としてのラングをおおまかに示しつつも、個々のパロールが発揮されるような流れで設計している。このワークショップでは、パロールとしての個性ある絵の描き方は起点にしない。はじめは、ストイックに規則あるラングで受講生を縛る。最小限の数の図形で描くアイコンや矢印を出発点とすることで、はじめ受講生は正しい決まりがあることの安心を手に入れるが、すぐに自分の伝えたいことを言いきれない「ラングへの物足りなさ」を感じる。すると、その瞬間に受験生活や社会人になる時に捨ててしまった「自分だけのパロール」が思わず復活するのだ。このようにラングとパロールを両輪で生かし合いながら、隠したくなるような落書きを、パブリックな言語として漂わせる方法を学んでいく。試行錯誤しながらビジュアルを用いた視覚言語の教育がブラックボックスにならないよう、いつか義務教育にも組み込まれることを願って、誰しもが言語として活用できる世界に近づくためのプログラムを探求中だ。

私たちは言語から何を受け取っているのか?

ビジュアルを記述して、読み取るためのリテラシー教育が、日本よりも進んでいる国がフランスだ。そのことを示す書籍として『イメージ・リテラシー工場―フランスの新しい美術鑑賞法』がある。本書では、漫画や映画や写真などのビジュアルはもちろん、その元となる心に浮かぶ「イメージ」(image)はどのように生まれるのか? どのように伝えるのか? 読み取る時にどんな注意は必要なのか? それらをまとめて「イメージ・リテラシー」として確立した。フランスでは、イメージ教育は公式にカリキュラムとして組み込まれ、小中学校や高校の卒業認定試験の中で比重が増大しているとのことだ。

本書では、イメージリテラシーを高めるための膨大な量のトレーニング方法が記されているのだが、視覚言語の奥行きに対しても多く言及されている。そのひとつのエピソードとして、イースター島の「ロンゴロンゴ」の絵文字のエピソードが興味深い。現地に訪れた宣教師は「ロンゴロンゴ」の絵文字が読み手によって異なる解釈をすることに驚いた。西洋流の読解行為は、ひとつの文章がひとつの意味を持つことを要請するからだ。 宣教師たちは、この事実から現地の人々は、読むという能力がないのだと結論づけたという。確かにひとつの形に対して、ひとつの意味を対応させて読むことは、私たちにとっての文字の原則ルールなので、そのルールにそぐわない読み方をしている人に対して、読み取りの能力が欠如していると判断してしまう気持ちもわからなくもない。

本書ではこう続く。「原住民にとって、読むことは文章を語ることである。つまり、イメージが語りを生み出す彼らの読解行為は、音声表記の体系を読解するのではなく、視覚的次元で意味(作用)を組織化する図像の体系を読解することである」。つまり、ロンゴロンゴという言葉は、規則的なラングを軸とせず、個人の異なりであるパロールを想定して設計されている言語だとも考えられる。読み取りの際に各自の持つイメージを引き出し、異なった解釈を共有しつつ、朗読をすることで、新たな物語を引き起こす。ひとつの形に、ひとつの意味がきちんと対応していることが、正しい言語のあり方だと考えてしまう常識や知識自体が、見知らぬ他の言語を俗語として貶めてしまうことにつながるのかもしれない。

大袈裟に思うかもしれないが、自分たちの思い込みで、日常の中にある違う言語の可能性を潰してしまうことは十分にある。ある日、ビジュアルシンカーな友人4人とレストランで「さっきの料理美味しかったから、また頼もう!」という流れになったが、問題発生。誰も具体的な名称を覚えていない。「豆が沢山山のようになってた」「皿が黄色いグラデーションで光沢があった」「高知県か九州か、東京から遠くの地域かた来た豆」「暖かくすごく柔らかかった」このような語りで、再オーダーを試みた経験がある。もしも、これが学校のテストだったら、誰も正式名称が答えられずに記憶力が悪いという評価になるだろう。しかし捉え方を変えると、既存のラベルに頼らずに、自分の得た感覚をイメージとして描写する能力は高い、という評価にもなるコミュニケーションかもしれない。しかし、現在の私たちの教育過程の中では、このような価値観が生まれる機会は少ない。故に、社会の中で、ビジュアルを視覚言語として使うことへの不安や恐れもまだまだ多い。

違う言語が見せる違う世界への想像力を

ここまでの話で、もしかしたら見知らぬ惑星に住む宇宙人の話を聞かされたような納得いかない気分の読者もいるかもしれないが、グラフィックレコーダーというか、音声言語から視覚言語への通訳/翻訳者である私には確実に見えている世界なのだ。グラフィックレコードをはじめとするビジュアリゼーションをひとつの視覚言語として捉えた時に、世界の様子は様々な形に変化してくる。そして私の元に来るビジュアライズの仕事の様子は、従来の言語空間では成し遂げられない関係性を必要としている社会になってきたシグナルとも感じられる。それは厳密さに疲れて、曖昧な態度を共有できる言語を欲しているとも言えるのかもしれない。

あらゆる言語は混沌とした私たちの世界を区切り、取り扱いやすくしてくれる。しかしそれと同時に、ものごとの捉え方や人間の認知の使い方の方向性を決めつけてしまうという側面もあるように思う。今回取り上げた視覚言語としてのグラフィックレコードが見せる世界もそのひとつに過ぎないことを忘れてはいけない。ひとつの言語だけを過信することは、他の言語の形式がもたらす価値に気がつきにくくなることにつながるように思う。人類が行う全てのコミュニケーションを言語という視点から明らかにすることは、宇宙のように果てしないが、旅をするように探究を続けていきたい。

[了]

この記事は、PLANETSのメルマガで2021年10月11日に配信した同名記事をリニューアルしたものです。あらためて、2021年11月18日に公開しました。