「庭プロジェクト」とは、これからのまちづくりについて、建築から人類学までさまざまな分野のプロフェッショナルが、官民産学を問わず集まって知恵を出し合う研究会です。

今回の研究会では、ゲストに招いた地域プロデューサーの古田秘馬によるプレゼンテーション、そしてそれを受けての参加者によるディスカッションが行われました。テーマは古田さんが近年精力的に活動する香川県・三豊市の事例から考える、これからの地域活性化です。

「庭プロジェクト」の連載記事は、こちらにまとまっています。よかったら、読んでみてください。

端的に言うとね。

「他付加価値」をつけ、「地域の共助」をデザインする

地方創生──もはやバズワードですらなくなったこの言葉が、明確に打ち出されたのは2014年。地方の人口減少対策や雇用創出などを狙って、第2次安倍改造内閣がスローガンとしてこの言葉を掲げてから、10年以上が経ちました。その後、コロナ禍における移住ブームも盛り上がりましたが、実際にこの10年で「地方」はいかほど「創生」されたのでしょうか?

この問いについて考えるうえで、実践者としてヒントを与えてくれたのが地域プロデューサーの古田秘馬さんです。東京で生まれ育った古田さんは、東京・丸の内「丸の内朝大学」や農業実験レストラン「六本木農園」、和食を世界に繋げる「Peace Kitchenプロジェクト」など、もともとは東京を中心に地域プロデュース・企業ブランディングなどを手がけていました。

しかし、近年は香川県・三豊地域を中心に地域活性化に取り組んでおり、讃岐うどん文化を伝える宿「UDON HOUSE」や地域の事業者でつくる宿「URASHIMA VILLAGE」などを開業し、2023年には香川県にLife Science Studio「The CAPE」をオープンさせて活動の拠点に。そうした活動を貫くキーワードとして、古田さんは「地域の共助の社会ストラクチャーデザイン」を掲げています。

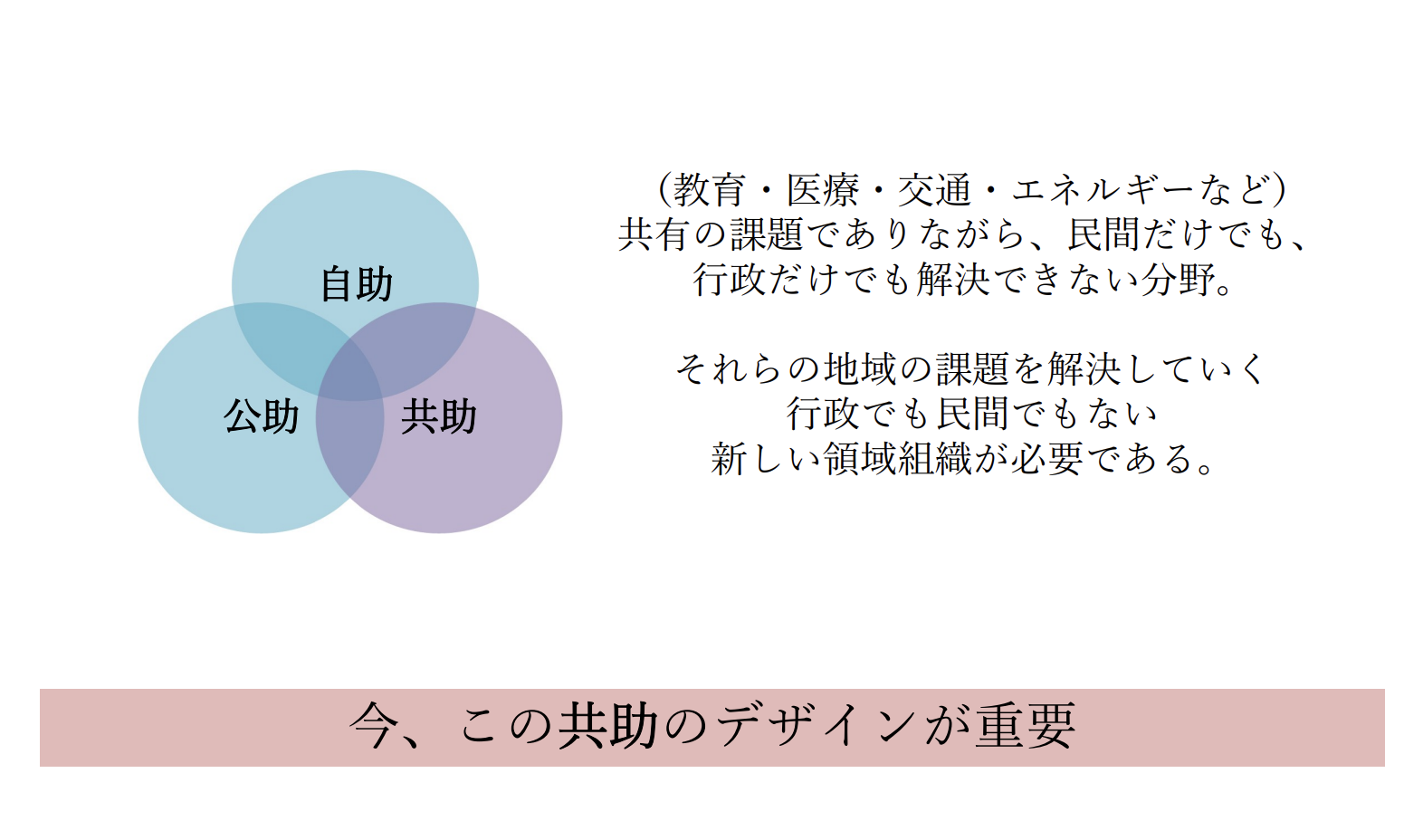

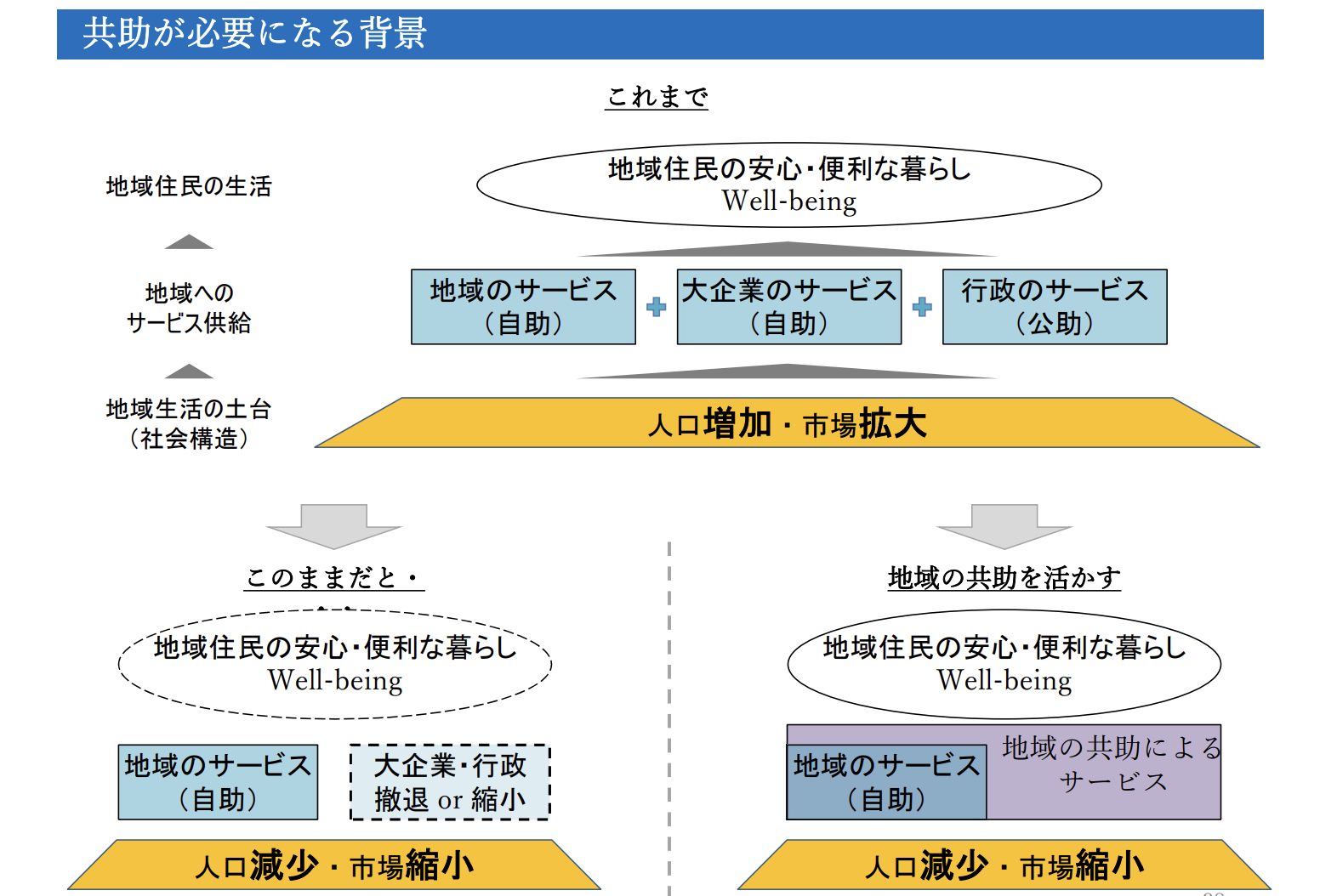

「『自助』『公助』『共助』というキーワードがあります。都市は人口も多いし、民間の企業もたくさんいるので、『共助』は必要ありません。しかし、地方に行けば行くほど人口は減り、大企業は撤退します。それに伴い行政は縮小し、学校も統廃合される。結果として『もうみんなでやるしかなくない?』となっているのが地域の現状で、だからこそ『共助』のレイヤーが非常に重要になっているのです」(古田さん)

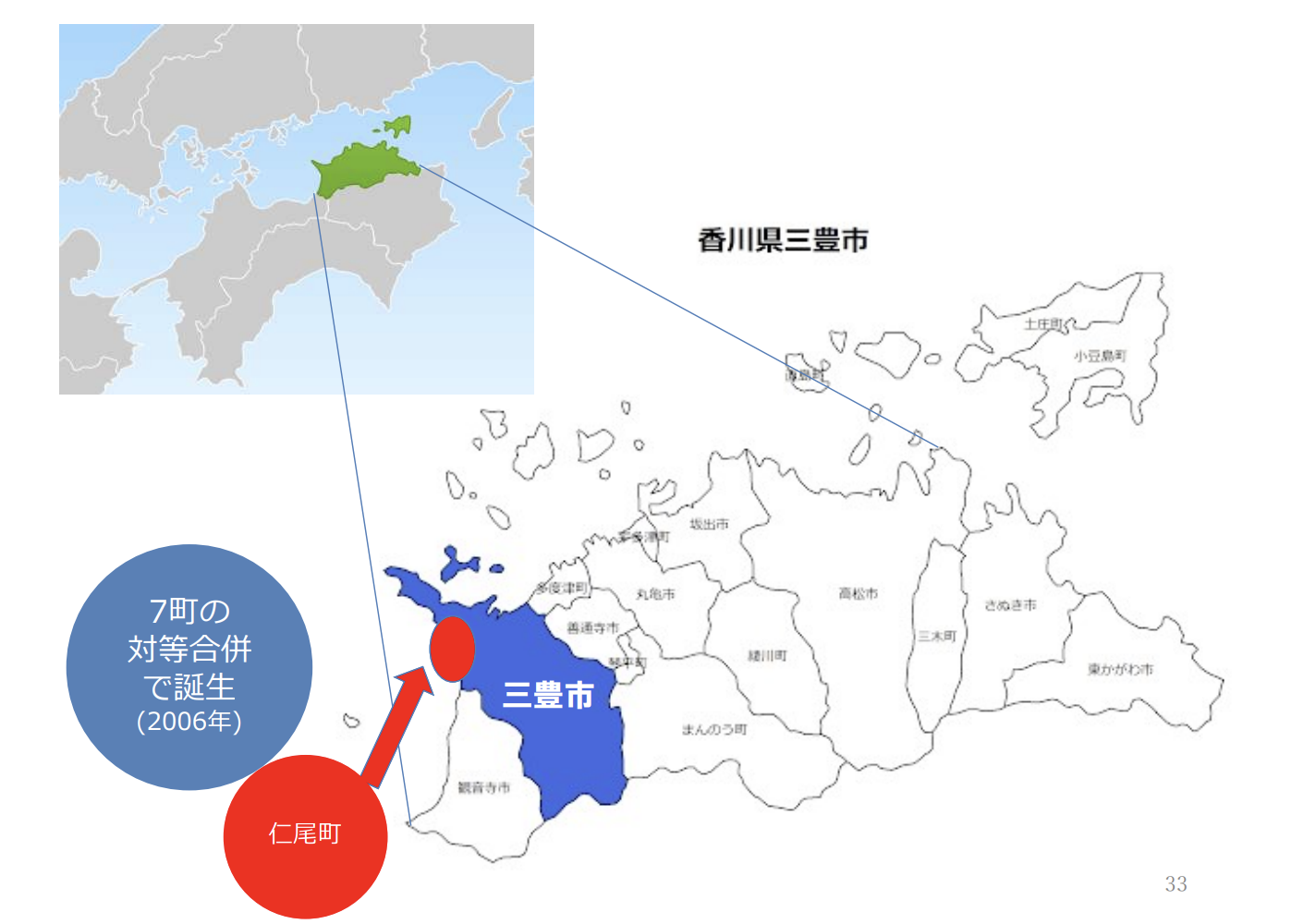

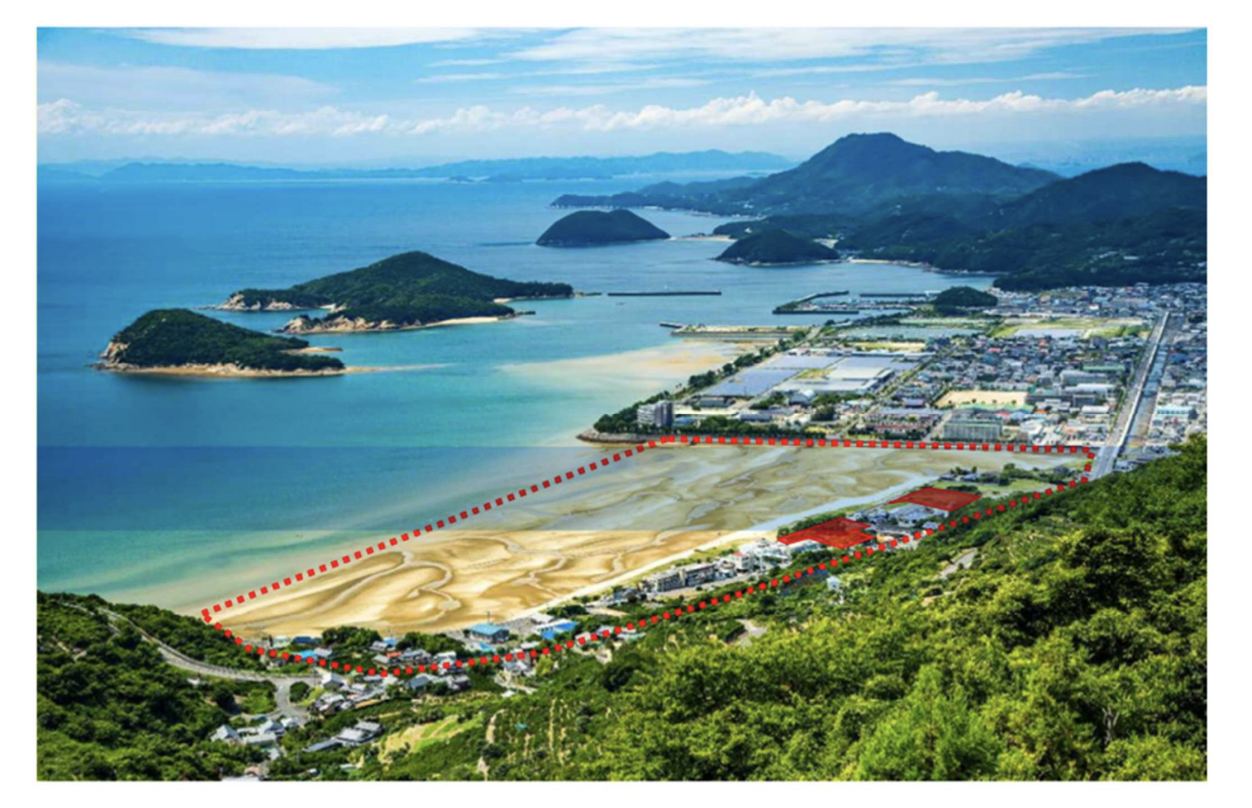

高松空港から約1時間ほどの場所にある香川県三豊市は、もともと7つの町が合併してできた市で、中でも古田さんが特にコミットしているのが「仁尾町」という地区。人口約5,000人の小さなまちです。

この三豊で古田さんが最初に取り組んだプロジェクトが、2018年10月にオープンした「UDON HOUSE」。讃岐うどんで有名な香川県で、空き家だった古民家を改装してつくった、讃岐うどんをつくって学ぶ体験型宿泊施設です。「粉からうどんをつくらないと泊まれない」というコンセプトで運営されており、チェックインすると鍵の代わりに「麺棒」が渡されます。1日目にうどん打ちと農園での野菜の収穫体験ツアー、そして2日目の朝は「うどんホッピング」として近隣の(地元の人しか知らない)人気うどん屋さん2軒に案内してもらえます。宿泊価格は、1泊2日で3万円。決して安価ではないにもかかわらず、日本食好きの外国人観光客を中心に大人気となり、『The Japan Times』や『CNN』をはじめ世界中のメディアでも紹介されました。

「高付加価値ではなく『他付加価値』が必要だ、とよく言っています。いまはインバウンド需要が高まっているから、『富裕層に向けてとにかく高いものを売ればいい』となりがちですが、価値って値段だけじゃないわけです。ちょっと小洒落た、グランピングみたいな感じのビーチが見えて……同じような風景がいま地方では増えていますが、そうした付加価値は一周すると流行らなくなる。だからこそ、違う価値をつくらなければいけないのです」(古田さん)

住民たち自らで、暮らしをおもしろくする

この「UDON HOUSE」をきっかけに、古田さんは三豊のさまざまなプロジェクトに関わるようになります。

皮切りとなったのは「瀬戸内ワークスレジデンス GATE」。もともと塩田で栄えていたものの、高度経済成長期以降はほとんど人がいなくなっていた父母ヶ浜というエリアに、地元スーパーと、「グリーン」を軸にまちづくり事業に取り組む東邦レオと一緒にコンソーシアムを設立。エリア内を整備していく中で「日本のウユニ塩湖」としてSNSで話題になり、もともと5,000人程度だった年間の観光客が50万人まで増えました。

加えてこの父母ヶ浜での活動としては、「三豊の快進撃の重要なポイントとなった」という「宗一郎珈琲」のオープンも大きな転機となりました。

父母ヶ浜での活動を始めたとき、地元住民の多くが「スタバが欲しい」と言っていたといいます。しかし、「『スタバが来たらいい場所になる』というマインドでいると、今度はユニクロだ無印だと、いつまでたっても『どこか外の人がやってきたらいい』とばかり考えるようになり、自分たちは努力せず、何もやらないことになってしまう」と危惧した古田さん。「それはやめようよ」ということでつくることになったのが「宗一郎珈琲」です。

前掲のコンソーシアムを一緒に立ち上げた、地元スーパーの三代目・宗一郎という人の名前からとってつくったこのお店が大人気となると、自信をつけた宗一郎さんは、今度は「宗一郎豆腐」という豆腐屋にチャレンジ。さらには「自分は寿司屋をやりたい」と申し出てきた彼の従兄弟は、古田さんの知り合いの東京の寿司屋での半年間の修行を経て、「鮨酒場南」をオープンします。これも大人気になると、同じように新たにブルワリー、焼き鳥屋も立ち上がっていきました。

「こうやって新しい商店街をみんなでつくって、たった3年ほどで、たくさんのお店が開店しました。要は、観光客ではなくその地域の住民たちが、自分たちの暮らしをおもしろくアップデートしているんですよ。さらには地元の百年企業の四代目・五代目たちは、廃業した酒蔵をみんなでリノベーションしてレストランにしたり、そこを宿にしたり、子育て世代の人たちは、古民家をリノベーションして真ん中にキッズルームがあるお店を始めたり。これらも大人気になっています」(古田さん)

「ローカルIPO」というスキーム。地域の利益を、地域にさらに還元する

古田さんが三豊に関わり始めたのは約8年前、そして一気に動き始めたのが約5〜6年ぐらい前。その間三豊では約100のプロジェクト、約40の会社が新たに設立されました。うち約30社ほどは補助金は一切利用せず、自分たちで出資をしていたといいます。そんな折、大きな外資系のホテルが進出してくるという話が持ち上がりました。

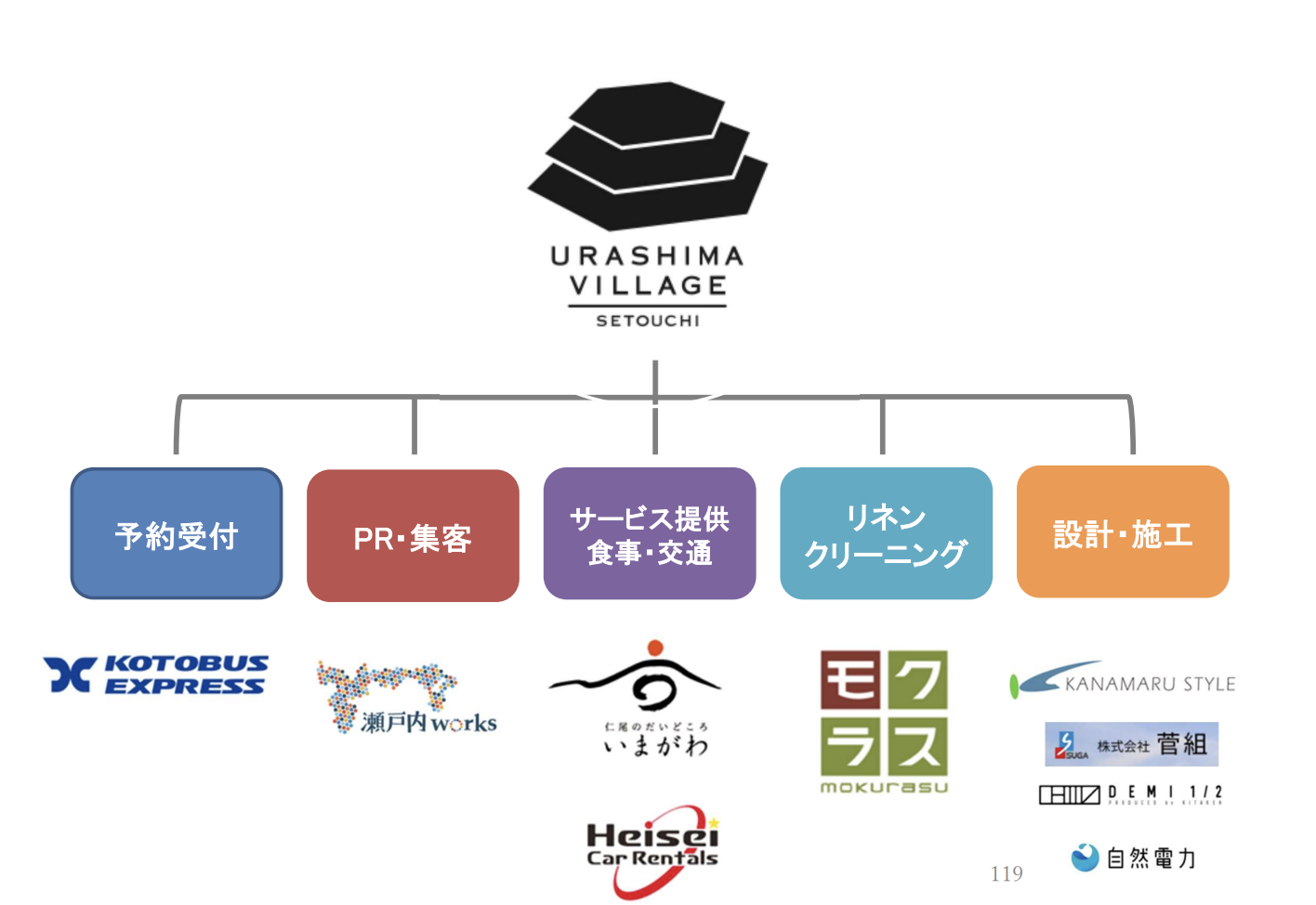

「自分たちでここまで盛り上げてきたのに、外資系企業が来てドーンと大きな施設をつくられて、それでいいのか? という話になりました。そこで、11社でお金を出し合ってホテルをつくることになったんです。

結果、このホテルが非常にうまくいきました。株主11社が予約センターの業務や、食事の提供、交通の提供などをすべて分担して、お金を外に出さないという形で運営し、500万円の出資をほぼ1年で回収できています。2021年から4年間で、業績も非常に良くなりました」(古田さん)

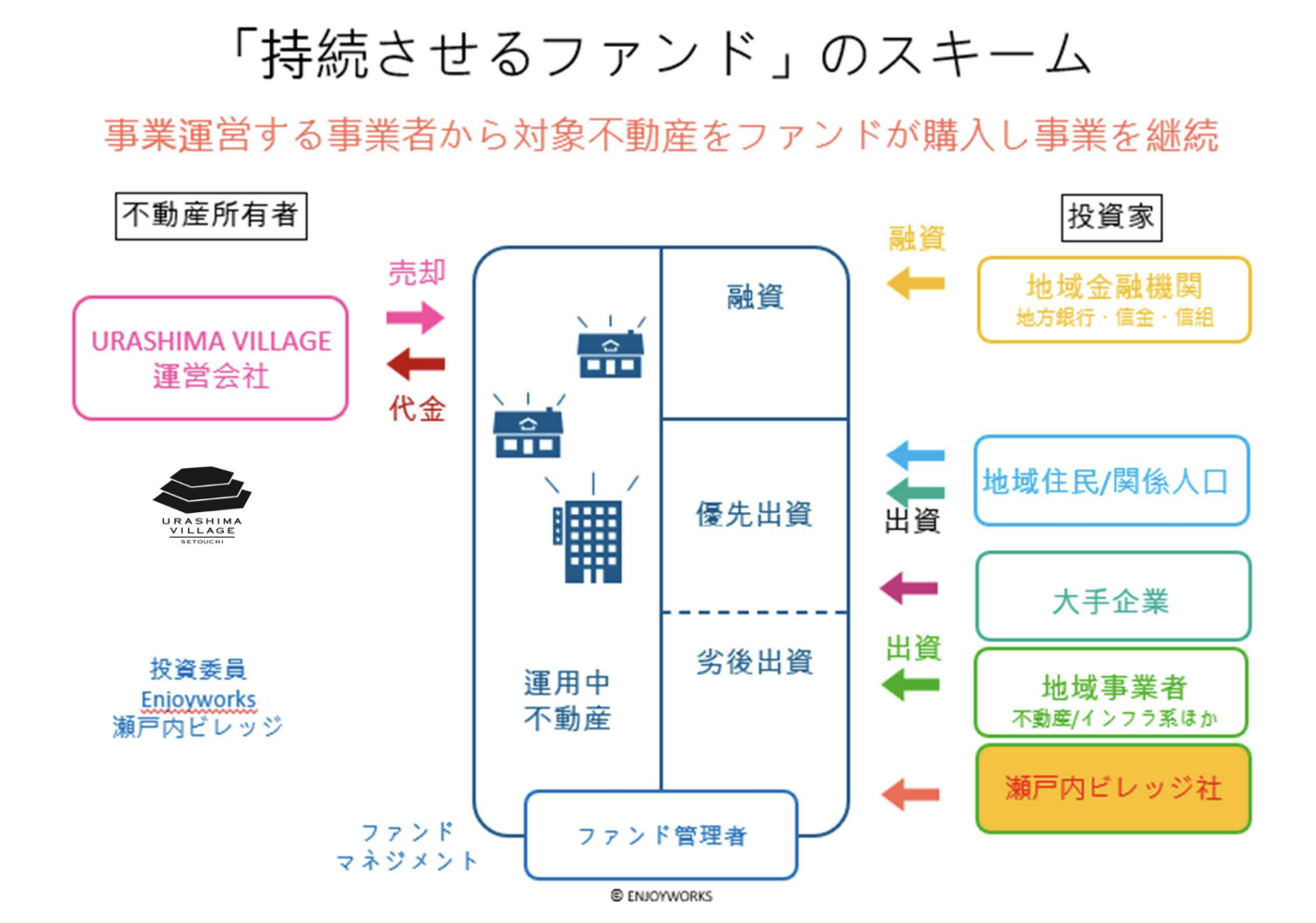

こうした事例を踏まえて、地域の持続可能な発展モデルとして、古田さんたちが新たに考案したスキームが「ローカルIPO」という仕組みです。

「こうした地域での取り組みは、誰かが始めると、その人たちがずっと資産を持って続けなければいけません。しかし、それだと次のことを始めるときに一旦エグジット、つまり事業をやめることになってしまう。そこで、資産を売却し、いわゆるIPOのように地域でお金を集めることができないかと考え、地元のみなさんがオーナーになれるような仕組みをつくりました。簡単に言うと、まずは運営会社として、我々が銀行からお金を借りてホテルをつくります。さらにそのホテルを、自分たちがつくったファンドに一旦売却して、僕らはお金を全部受け取る。そのうえで、売却したところをもう一回賃貸で借りるというかたちです。売却にあたっては、銀行、それからJALさんとかJR西日本さんといった大手企業を含む、100人以上の株主に出資いただきました。

ポイントは、僕らももう一度出資をするという点です。ここでの利回りはなんと18.3%で、東京のワンルームマンションなどの利回りを大きく上回る驚異的な数字です。ただ、ここにはからくりがあって、お金としての利回りは2%なのですが、10口/100万以上出してもらうと、毎年一泊URASHIMA VILLAGEに泊まれるんです。URASHIMA VILLAGEは最大10人で泊まれるんですけど、10人だと1泊約16.3万円なんですね。それが無料になるので、実質的には利回りが18.3%になるというわけです。これが非常にウケていて、特に地元のおじいちゃんおばあちゃんたちからすると、『銀行に預けても0.1%しか増えないけれど、URASHIMAさんに預けると2%入ってくる。しかも毎年泊まれて、親族の集まりをURASHIMA VILLAGEでやって孫に喜んでもらえる』となるわけです。

こうした複合モデルを使えば、まだまだ地域のいろんな価値が発掘できると思っています。要するに、地域においても、出資と運営というのはしっかり分けましょう。そして我々は観光客じゃなくて、関係人口でもなく、その先のいわゆる株主人口というものをつくろうよ、というモデルにチャレンジしているんです」(古田さん)

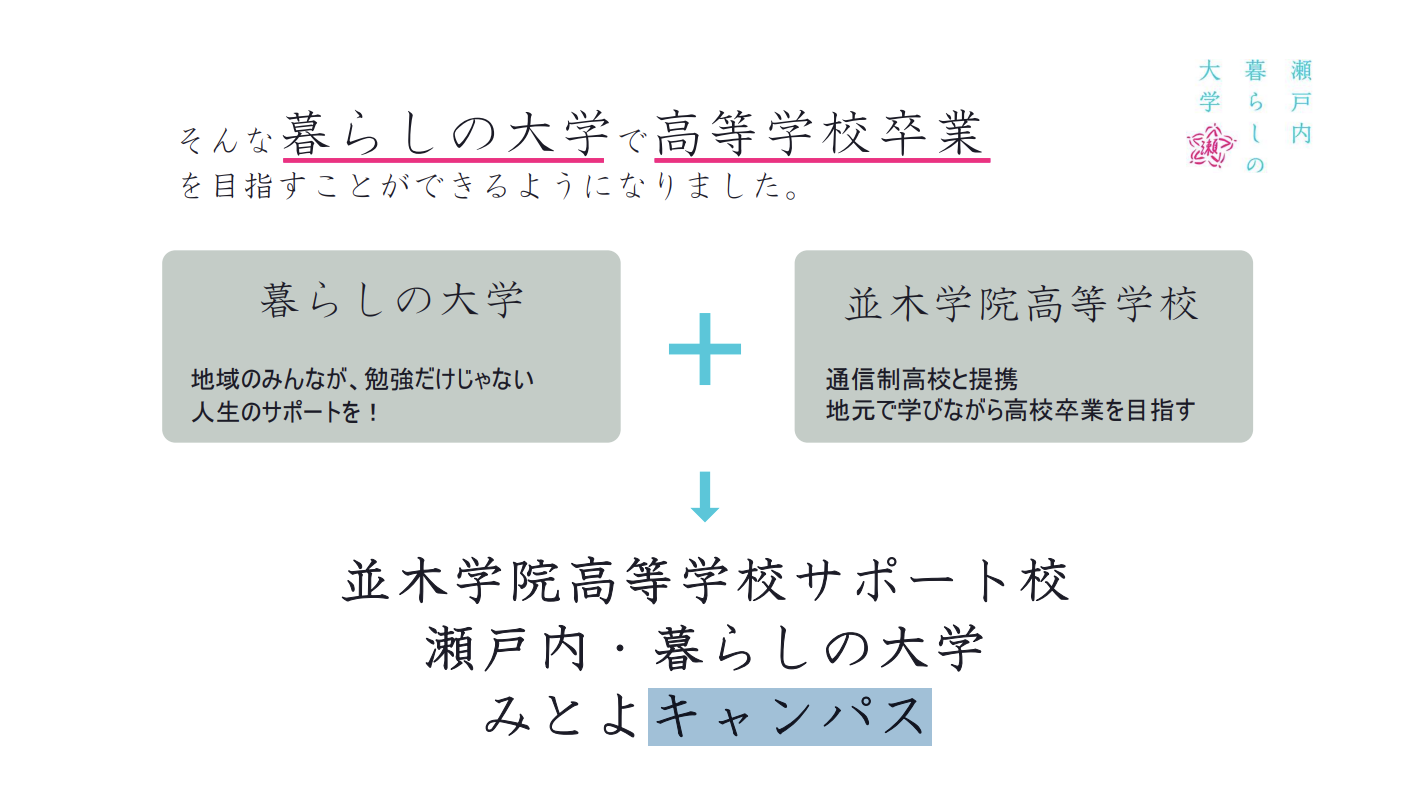

さらに古田さんたちは、新たな取り組みを重ねていきます。大学がないこの地域に、アミューズをはじめとした22社の上場企業の出資のもと、年齢や居住地に関係なく全ての人が学び続けられる市民大学として「暮らしの大学」を創設。データサイエンスからゲストハウスのオーナー経営、さらにはローカルにフィットした「ローカルDAO」のつくり方を学ぶ講座など、ユニークな講座内容が人気で、地元のみならず全国からたくさん受講生が集まっています。加えて2025年からは、並木学院と組んで通信高校のサポート校としても展開していくといいます。

またインフラ面も整備すべく、13社からの出資を集めて、オンデマンドで回れる交通サービス「暮らしの交通」も創設。実際の経営は、地域の教育プログラムを利用中の慶応SFCの学生に任せているといいます。

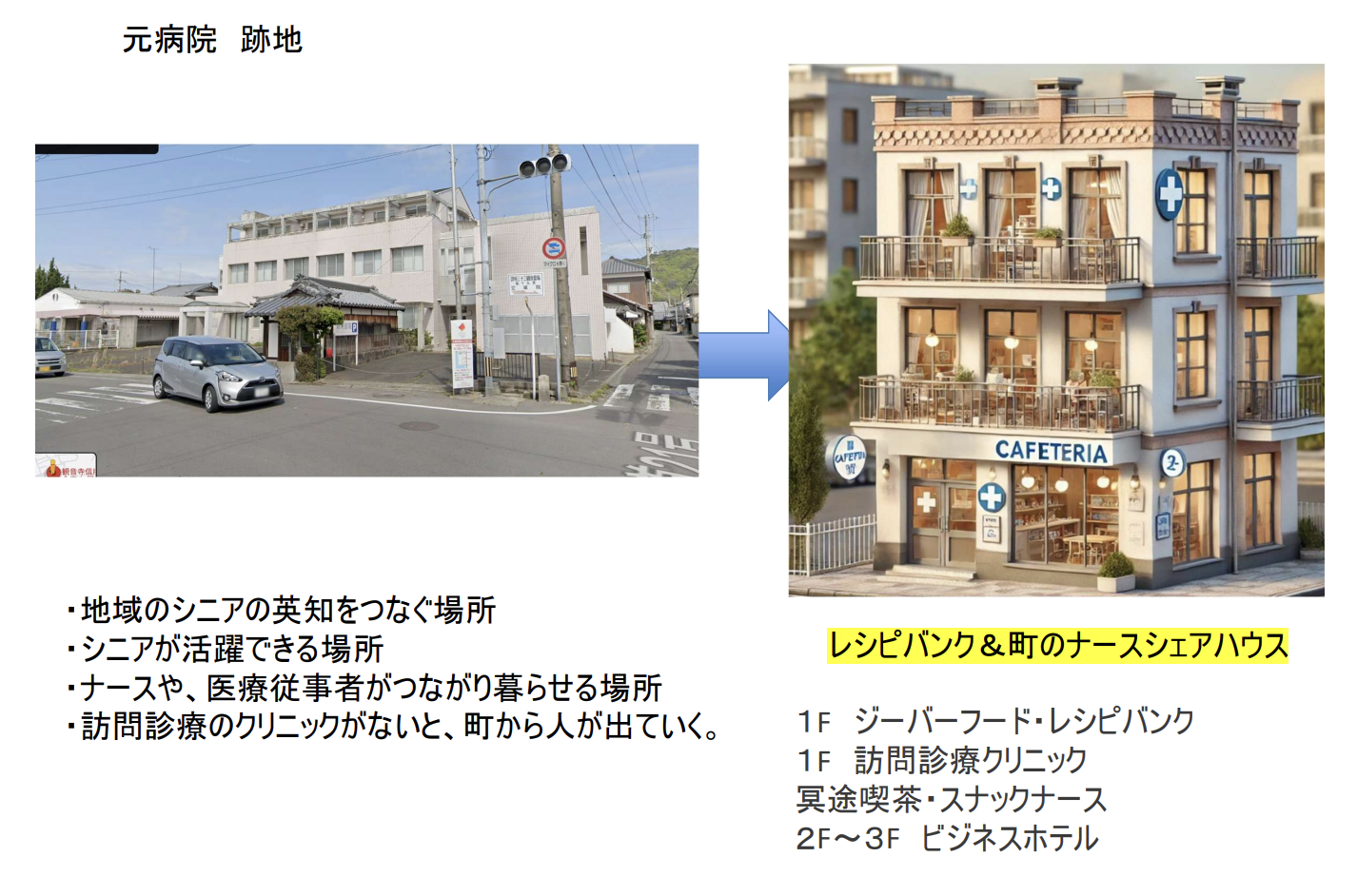

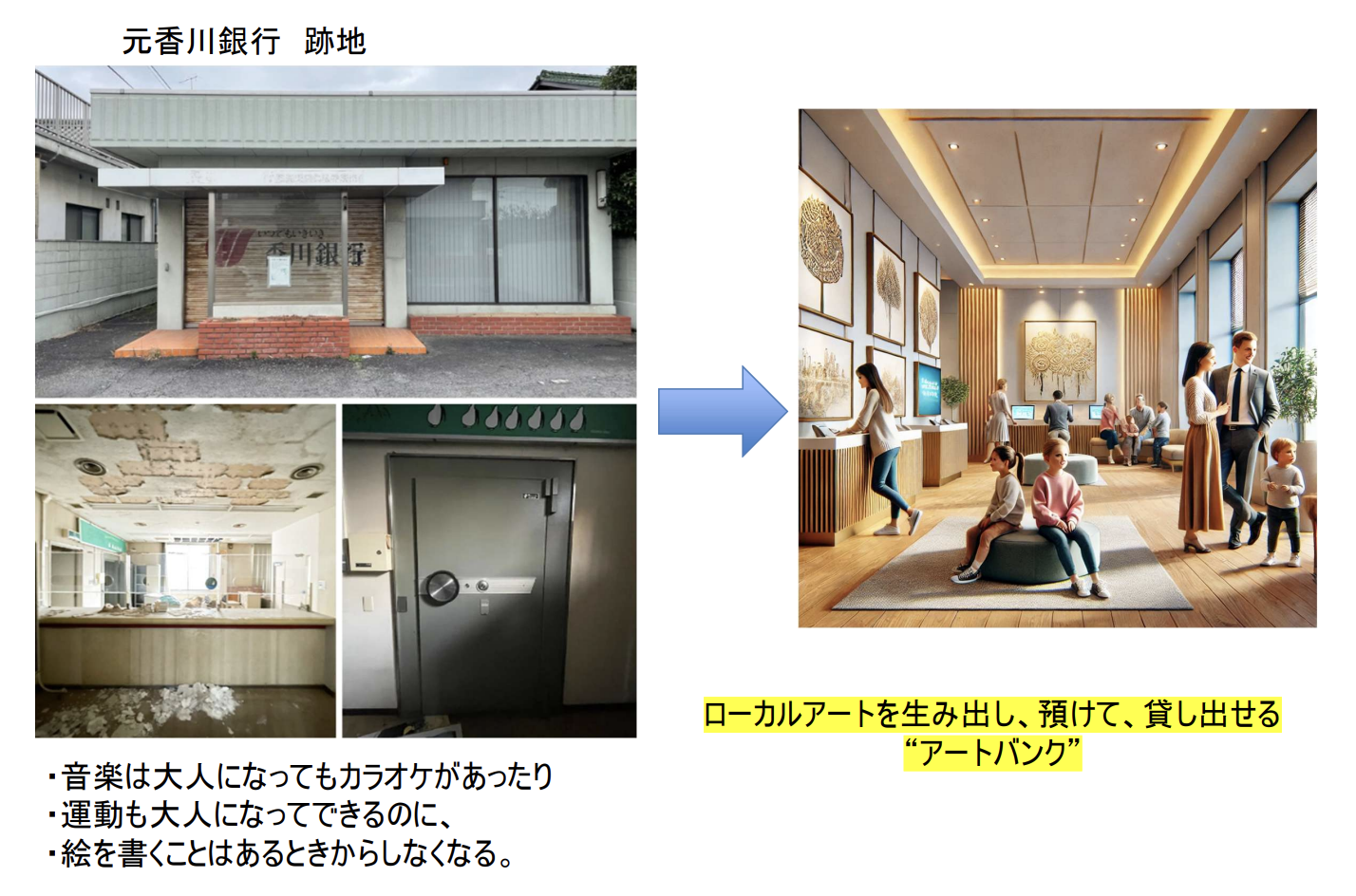

そして、URASHIMA VILLAGEのローカルIPOによって得たキャピタルゲイン1億5000万ほどを再投資し、昔病院だった施設を、訪問診療クリニックと飲食店、ビジネスホテルを組み合わせた複合施設として復活させるプロジェクトにも取り組んでいます。また銀行跡地も買い取り、日本で最初に絵の具をつくったと言われている百年企業の月光荘と一緒に、みんなが描いたものを置けたり預けられたりする場所「アートバンク」も建設中です。

「我々は『資本主義で儲かるからやる/やらないではなく、やりたいことをまずつくろうよ、というスタンスでまちづくりをしてきました。そして地域でしっかり稼げるモデルをつくれたら、みんなのオーナーシップにする。そして最初の投資を回収して、また次のプロジェクトに活かす。こうした形で、ぐるぐる回すことができるようになりました」(古田さん)

そしてこうした一連の取り組みのポイントとして、古田さんは「『内向的なローカル』と『外向的なローカル』が混ざり合うこと」を挙げました。

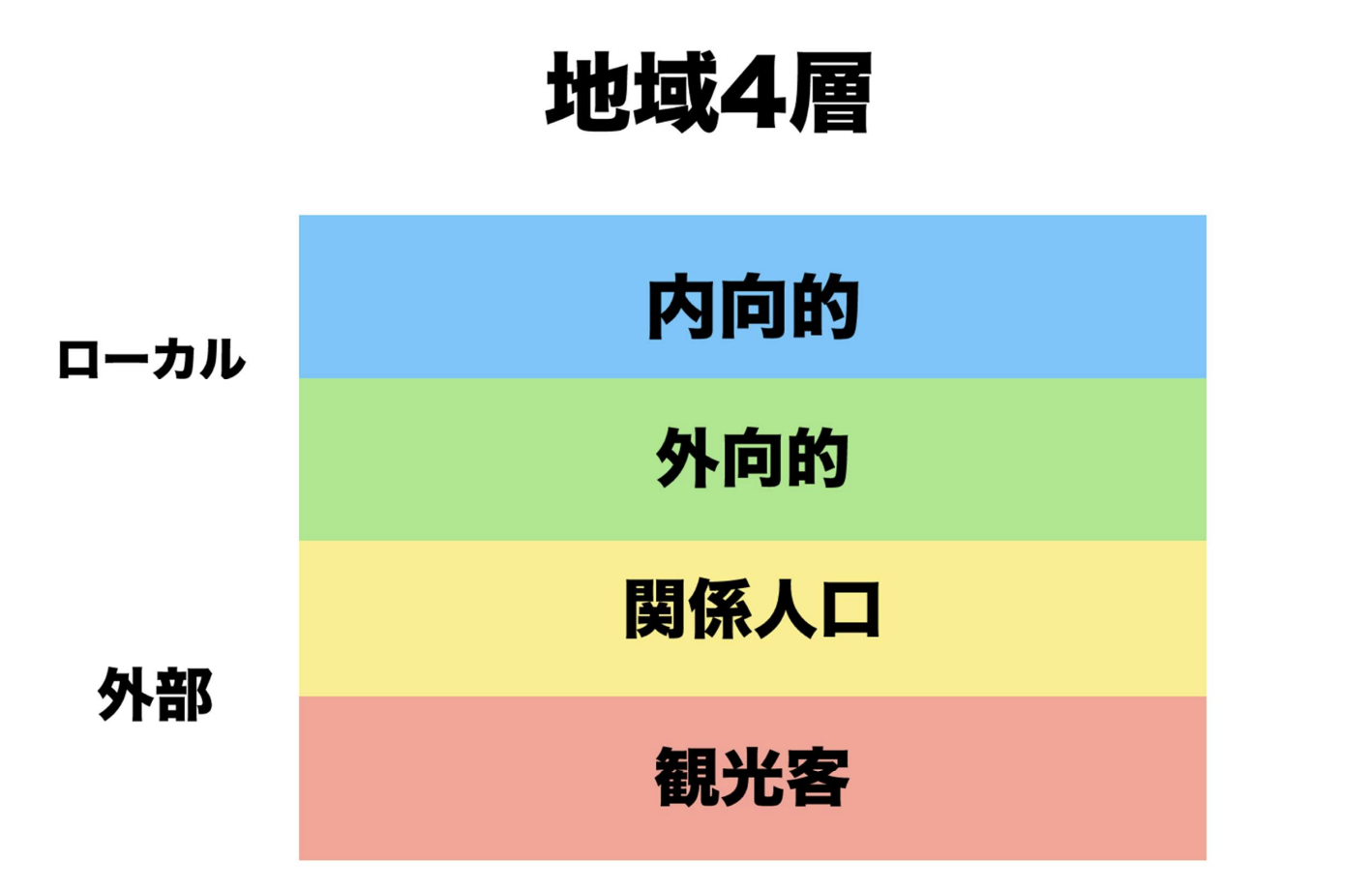

「これは先程も触れた宗一郎が考えたコンセプトなのですが、地域の中には4階層の人がいると思っています。まず、『内向的なローカル』。これはいわゆる地元のタクシーのおっちゃんのような存在です。そして、外部には父母ヶ浜の『観光客』がいます。この二者はなかなか交わりません。

一方で、僕らのように、外から入ってきた『関係人口』がいる。メディアではよくここを取り上げがちですが、実はそこまで重要ではありません。三豊がうまくいったのは、『外交的なローカル』、つまり外と内をつなぐプレーヤーがいたからです。百年企業の四代目・五代目や、地元で人気のベーグル屋さんなど、僕らが提示する新しいアイデアに対して『それおもしろいね、やろうよ』と言ってくれる人がいるからこそ、うまくいっているのだと思います。多くの地域でよくあるのが、移住者だけが盛り上がっていて、地元とけっこう溝ができています、という話。しかし三豊では、『外交的なローカル』と、外から入ってる我々がぐしゃぐしゃ混ざり合った結果、外の人だけではできない、かといって内の人たちだけでもできなかった新しいことができるようになった。ここがミックスされることが、けっこう重要なポイントだと思います。

さらに、世代のミックスも重要です。我々は50代を、いわゆる高校三年生のような役割として捉えています。ちょうど夏の大会が終わって、責任はないのだけれど、練習に来るめんどくさい先輩みたいなイメージです。要は、お金は50代がちゃんと面倒を見る。そして30代から40代前半の、いままさに脂が乗り切った奴らがどんどん新しいことをする。そこに20代の半ばぐらいの若い子たちが飛び込んで、実務をどんどんやっていく。さらにそこに学生たちが、『三豊めっちゃおもしろいっすね』とどんどん飛び込んでくるという、非常にいい流れができてきている。このように、世代をうまくミックスすることは、地域では重要なポイントだと思っています」(古田さん)

これからの地域に必要な「身の丈資本主義」

一方で、まだまだ課題もたくさんあります。中でも、いま古田さんが取り組んでいるのは「データの連携」です。行政予算の詳細な内訳や収益、あるいは地域内の宿の予約の空きデータなど、これまでしっかりと取得・連携できていなかったデータを可視化・活用して、ボトルネックや解決のために必要な施策を一つひとつ検討し、実行していっているといいます。そうして実行されている施策の一つが「ベーシックインフラハウス」。持て余されている耕作放棄地を活用し、そこで「週3日間農業をやってくれたら、家賃・光熱費はタダで済んでいい」という施設をつくり、新たなチャレンジに踏み出したい若者に住んでもらっているといいます。

こうした一連の三豊での取り組みを総括し、これからの地域に必要な「身の丈資本主義」というコンセプトを提唱して、古田さんはプレゼンテーションを締めくくりました。

これまで地域活性化というと、観光地や特産品など、一過性のものが挙げられていました。しかし、これからは地域の取り組みそのものだったり、人々そのものがブランドになる時代です。そうすると、何度も何度も来てもらえる。いま三豊には官公庁も含め100本ぐらい有償の視察ツアーが来ていますが、『このまちだったら新しいことができる』と話題になり、若い子がどんどん飛び込んでくるようになったわけです。

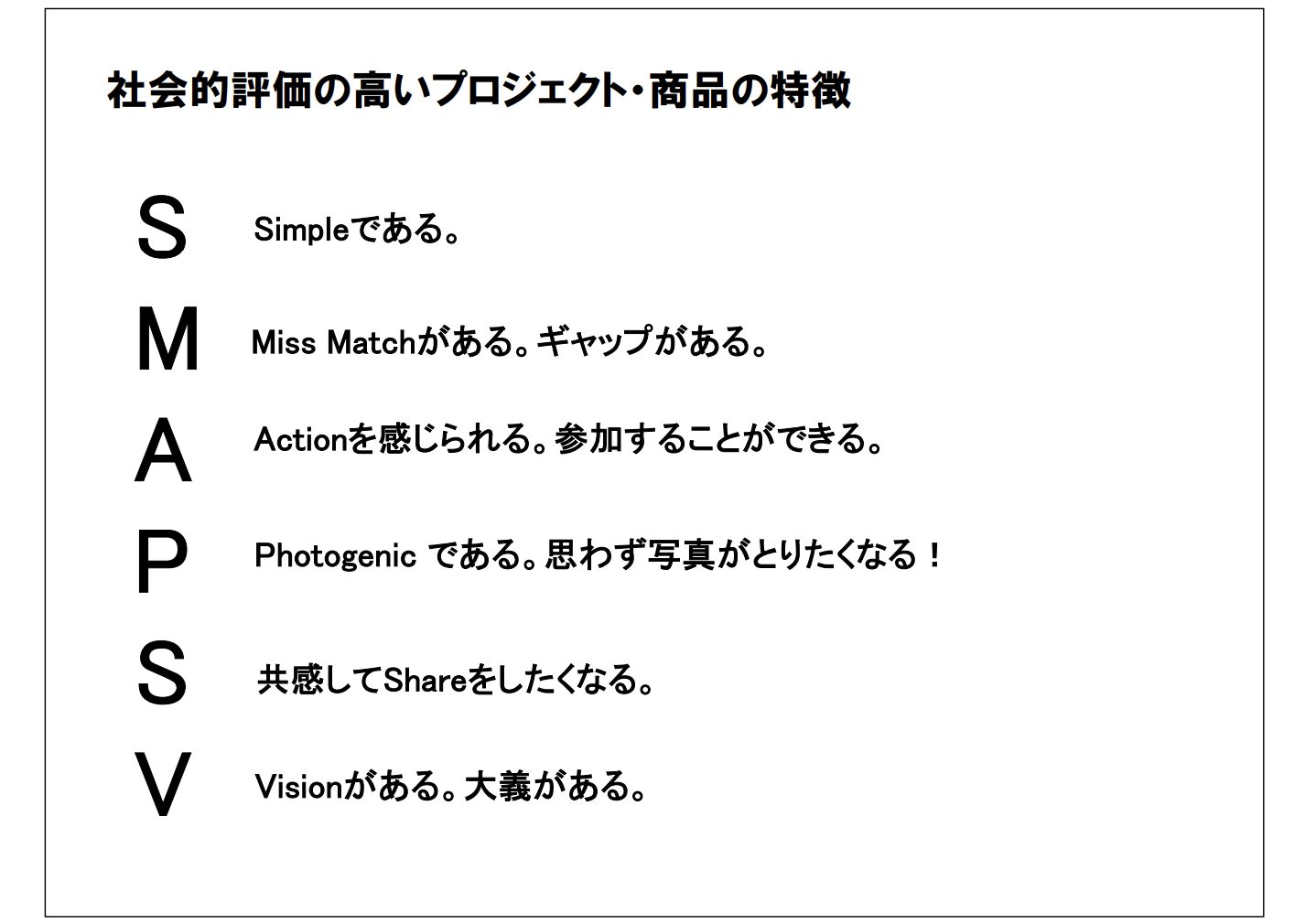

地方のメリットは家賃も含め、日常の生活コストが低いことです。これは非常に重要で、さまざまなことにチャレンジするハードルがとても低くなります。また、今後の地域ブランドではストーリー巻き込み型だったり、いろいろな人たちが関わることができることも重要です。過去を見せる観光ではなく、未来の可能性に関わってもらうことも重要になってきています。そのためには、『コンセプト』(なぜそれやるのか)と『アイデア』(どうやるのか)の2つをつくっておくことが重要です。そのどちらかが欠けていては不十分で、大事なのは、その地域でしかないものをどうつくるのかを考えることです。その際に重要なのは、次の6ポイントです。

そして、これらに加えて一番大事なのは、パッションです。僕はいつも『無責任な仕事しかしません』と宣言しています。『補助金をもらっているからやらなきゃいけない』『クラファンだからやらなきゃいけない』というのは、一見責任があるように見えて、人に押し付けているわけです。だから、僕らは無責任な仕事しかやりません。さっきのURASHIMA VILLAGEも、別に誰かから言われたわけじゃなくて、みんなで『これをやったらいいよね』と言うところから始まった。大学だって、『これ欲しいよね』ということで始まっているからこそ、みんなで本気で、リスクをとってやれる。

とはいえ、最近ぼくは三豊好きが高じて、『The CAPE』というライフサイエンススタジオをつくりました。ちょうど5000坪ぐらいの岬の土地を購入をして、本当に景色がいい場所なのですが、水も全部循環して、エネルギーもソーラーシェアリングする。それから不耕起栽培という形で、全部食材も自分たちでつくっています。自給自足を超えて、新しいライフサイエンスを実践する実験場です。2年前から、本社もお墓もこっちに移しました。

本来、アイデアや仲間、信頼も全部資本なんですよ。でも、都市部へ行けば行くほど、貨幣の資本になってしまうわけです。だからこそ僕たちは、キャピタリズムだけじゃない、ローカリズムをどう使うかという、新しい資本主義の提案をしたい。いま特にDAOみたいな形のモデルが非常におもしろいなと思っていまして。いわゆるDAOのなかでも、不特定の自律分散ではなく、ぼくらはもうちょっとコミュニュアルな感じ。要は顔が見える仲間で非中央集権型をつくれるのではないかということで、これを『身の丈資本主義』と名付けて、地域でさまざまなチャレンジに取り組んでいるんです」(古田さん)

三豊のモデルの「横展開」は可能か?

研究会の後半では、古田さんのプレゼンテーションを受けて、参加メンバーによるディスカッションが行われました。まず他地域への展開に関して問いを投げかけたのは、民藝や工芸の研究の中で自身もさまざまな地域との関係を深めている、哲学者の鞍田崇さんです。

「この三豊の展開は、さまざまな地域が羨望のまなざしで見ていると思うのですが、他の地域への展開の可能性はあるのでしょうか?」(鞍田崇さん)

「官公庁の人たちをはじめ、横展開の話はいっぱい来ます。しかし僕らは、『座組みとかストラクチャーの考え方は横展開ができますが、コンテンツは横展開はできません』と言っています。みなさんコンテンツをマネしたがるわけです。『URASHIMA VILLAGEみたいなのをうちにもつくりたい』『UDON HOUSEみたいなものを』『うちの地域にも大学をつくりましょう』などと、そこだけを持っていきたがる。しかし本当に重要なのは、『外交的なローカル』人材がちゃんといて、その人たちがお金もちゃんと出して、ファイナンスとしてみんなでリスクをとる仕組みになっていることです。ですから、逆に言うとどこでもできると思います。三豊は駅もないし、もともと産業があったわけじゃないけれど、できているわけですから」(古田さん)

続けて、建築家の門脇耕三さんも、他の地域での展開に関して質問を重ねます。

「2010年代のまちづくりを総決算し、さらに前に進めているようなお話で、大変素晴らしいなと思って聞いていました。ただ、いまの鞍田さんのお話と関連して、これからどこも人口が減っていくので競争になっていくと思うんですよ。そのときどういう地域が強くなると思うのか、率直に聞いてみたいなと思いました」(門脇さん)

「僕は軽井沢や鎌倉を、比喩的に“一部上場地域”と呼んでいます。特に鎌倉は僕も大好きで、25年住んでいたのですが、これから可能性があるのはそうした地域ではなく、いまはまったく価値が見出されてないところだと思います。過去中途半端に成功していたまちは、70代〜80代の方々かがその過去に依存していたりするからです。その点、三豊はちょうど7町がちょうど合併して、三豊という駅すらなく、中心がよくわからないという状況でした。さらに実際に中心にいるのは百年企業の四代目五代目で、信頼もお金もちゃんとあった。つまり、もともとこのまちはDAO的だったのです。大資本がバーンと入るほどでもないね、という場所のほうが、自分たちでつくれる。もちろん“一部上場地域”が悪いというわけではなく、そもそものOSが違うというわけです」(古田さん)

また、東京小金井の福祉施設「ムジナの庭」代表の鞍田愛希子さんは、小金井という地域で活動する立場から、三豊での活動から得られるヒントについて聞きました。

「小金井市も23区の方々からすると全然知られていないまちだったりもするので、100万人が一回訪れるのではなくて、10万人が10回訪れる場所を実現したいなと思いつつ、なかなかうまくいかないところがありまして。移住者ではなくて訪問者が、一回で終わらずに、繰り返し来たくなるような仕掛けやポイントがあれば教えていただきたいなと思いました」(鞍田愛希子さん)

「最近は三豊に年間100個くらい視察ツアーがあって、『くらしの大学』で地域のプレイヤーたちに会ってもらうのですが、『やっていることがおもしろい、どうやってやってるんですか?』と聞きたい人には、オンラインでも受講できるゲストハウス経営の講座を紹介します。次にこの講座を受講すると、『じゃあちょっと物件をめぐってみたい』という話になる。あとはさっきの『株主人口』として地域に参画できますよ、という回路もあります。『関係人口』という言葉だけだと、具体的にどういう関係で入れるのかがわかりにくい。だから最初のハードルを下げつつ、こうしていろいろな形やステータスで関われるような入口をたくさんつくっておくというのは、けっこう重要なポイントだと思います」(古田さん)

「課題」を「アイデア」に変えていくために

一方で、文化人類学者の小川さやかさんは、別の地域で見たことも踏まえて、いま起こっている現実的な課題、そして三豊での実践と大きな経済システムとの関係性について問いかけました。

「糸島や足助町といった地域活性化が盛んな地域にフィールドワークに行ったことがあるのですが、よくよく聞いてみると、新しく入ってきた人たちと、そこの場で根を下ろしてしっかりやってる人たちとの間でコンフリクトがあったり、ビジネス面での収益性が不透明だったりといった課題もあるとも言っていました。三豊では実際のところ、どのような課題が生じているのでしょうか?

また、ブランド産品をつくって、結局グローバルな市場でブランド価値を高めて売っていくという形ではない資本主義、つまり『身の丈資本主義』と地域経済のあり方を模索するというお話をされていました。大きな経済システムと、実践されている小さな経済活動の関係性についても、もっと詳しく聞いてみたいです」(小川さん)

「1点目に関しては、日々課題だらけですよ。しかし、課題がアイデアになるんです。たとえば豆腐屋をつくりましたが、豆腐が固まらないという課題が生じた。じゃあ寿司屋がいいんじゃないかと、寿司屋に変わる。僕らはこんな具合に、課題を課題と認識する前にそれをピボットしています。いっぱい課題はあるのですが、課題が何なのかが明確になればなるほど、それを解決する方法をみんなでつくれるし、そういう人が現れてくる。ここで大事なのは、補助金に頼っていないということです。補助金で豆腐ビジネスを始めると、豆腐屋を寿司屋に変えました、といったことができなくなりますから。

2点目に関して、京都のようにグローバルでインバウンドの魅力がある地域は、大きな経済システムでいいと思うんです。しかし、多くの地域で、そのモデルを実践できない。だから別のモデルをつくろうとしていて、直接大きな経済とつながる必要はないと思っています。一方で、我々がつくり上げた大きな企業と組みたい大企業も出てくる、という話もあります。先ほどのローカルIPOはまさにそうで、『これからURASHIMA VILLAGEつくりましょう』という段階で大きな企業に提案しても、絶対投資はしてもらえないはずです。

つまり、ゼロイチの部分は地域側でやったほうが絶対いいんですよ。よくみんな地域ファンドをやるのですが、最初にお金をいれようとすると、いわゆるグローバルな経済基準、一般的な経済指数までには上がらないので、投資が入らない。だから、我々がゼロイチから見えるところまで持ってくる。そしてファンドという形で、地域の信頼からつくってきたものを、キャピタリズムというルールのゲームまで昇華させるわけです。そうすると、初めてそこにいわゆる地域側と大企業が対等に経済的に組める状況が生まれます。一見、大きな経済のなかに地域の経済があるように思えるのですが、そうではありません。地域の小さな経済をちゃんと見える化して、コモディティ化するところまで持ってくるというのが、重要なポイントだと思います」(古田さん)

またデジタルファブリケーションや3Dプリンティングの研究者である田中浩也さんは、かつての古田さんと同じく鎌倉で暮らしている立場から、「高齢者」をめぐる課題について深堀りします。

「『看取り』や『死』といったトピックは、三豊に限らず場所を問わず人間として引き受けなければいけないところじゃないですか。その点に関して、新しいアイデアやコンセプトがもしあればぜひお聞きしたいです」(田中さん)

「僕は『介護3.0』を提唱している横木淳平くんという方と一緒に介護の会社をやっていたのもあって、もともと介護の現場もいろいろと見ていました。都心部でいろいろなケアができるところだったらいいけれど、地域でケアができない、サービスできないとなった瞬間から、若い人たちだけの話じゃなくて、年配の方も暮らしにくくなってしまうわけです。一方で、都市部のサ高住(サービス付き高齢者向け住宅)が本当に豊かなのか、という疑問もあります。本当は住み慣れた場所にいながらサービスを受けられるのが望ましいのではないでしょうか。

そこに足りないのは、医療のケアと、交通だったりとか、そういういくつかのポイントなわけです。逆に言うと、そのポイントの中でも、テクノロジーで直せるところを直せばいい。実際、先ほどの交通会社はそこにアプローチする取り組みをやっています。たとえば、ゴミを捨ててほしいとか、草刈をしてほしいみたいな、いわゆる介護保険で適用される領域ってたくさんあるわけです。そこを地域の交通会社が請け負ったり、若くして飛び込んできた子たちが担うことで、地元のおじいちゃんおばあちゃんたちからの信頼を得やすい環境をつくりました。こうした『このニーズとこのニーズは本当はマッチできるよね』ということを地道にやっているんです。

さらに僕らが次に狙っているのが“終末移住”です。要は最期死ぬならこのまちいいかも、みたいな『死にやすさナンバーワンのまち』を目指すのはありだと思ってるんです。これまでは高齢者が増える=負担が増えるというイメージでした。しかし、高齢者の人たちが持っている資産、お金だけでなく信頼などいろいろなものを、このまちだったら安心して若い子たちに託せるとか、最期までいろんなことサポートできるとか、地域ではそういう経済をつくりたいと考えています」(古田さん)

そして最後に、評論家 / PLANETS編集長の宇野常寛が、三豊という地域内での隣接地域との関係性、そして今後ブランド価値が高まってくる中での課題について問いかけました。

「三豊は7つの町が合併してできた市ということですが、地域ごとの対立などはあるのでしょうか? 隣接地域との関係性がどうなっているのか気になりました。

それからもう一つ聞きたいのが、今後のシナリオとして一番怖いのは、将来的にブランド化して、適切でない再開発を行うプレイヤーが入ってくることだと思います。それにより地価が上がってしまいテーマパーク化する、というのが大きなリスクとしてあると思うのですが、その点についてはどう考えていますか?」(宇野)

「1点目に関しては、まず三豊という地域はものすごく大きいわけです。僕らが主に関わっている仁尾町と詫間町以外にも、たとえば山側などにはたくさん別のエリアがあり、また全然違ったエリアになっています。ただ、僕らは行政からは直接的にお金はいただかず、自分たちでやれる半径5kmの、地域の中で実際に密にコミュニケーションが取れるエリアで活動していたので、『なんであの地域ばっかり』といった問題は生じにくいと思います。

2点目に関しては重要なポイントで、僕らは『まちの価値は高めても、地価は上げない』をキーワードにしています。具体的には、百年企業のメンバーたちが中心にいるので、できるだけ土地が空いたら押さえるようにしているわけです。土地だけを媒介するブローカーみたいな人が入ってきてしまうと、土地の値段が上がってしまう。そうしてまちの価値よりも先に地価が上がってしまうと、結局高すぎて『ここでは何もできない』となってしまいますから。

ただ、そうは言っても地域でお金が必要ではあるので、DAOを活用しているわけです。URASHIMA VILLAGEは土地を売っているわけではなく、つくった建物を売却している。たとえば我々はDAOでまちづくりのトークンを出しているのですが、最初から応援してる人たちでも、トークンのバリューは上がるけれど、土地の値段は上がっていないという二重構造をつくろうとしています」(古田さん)

[了]

この記事は石堂実花・小池真幸が構成・編集をつとめ、2025年5月1日に公開しました。