デザイナー/ライター/小説家の池田明季哉さんによる連載『”kakkoii”の誕生──世紀末ボーイズトイ列伝』。今回は前回に引き続き『勇者指令ダグオン』を分析します。「絶対にして完璧な存在」となる誘惑を断ち切り「青春」を優先した主人公・大堂寺 炎。成熟のイメージという観点からは、どのように読むことができるのでしょうか?

「遅いインターネット」はPLANETS CLUBの皆様のご支援によって、閲覧数を一切気にせず、いま本当に必要なこと、面白いと思えることを記事にすることができています。PLANETS CLUBでは、宇野常寛が直接指導する「宇野ゼミ」、月イチ開催の読書会など、たくさんの学びの場を用意しています。記事を読んでおもしろいと思ったらぜひ入会してみてください。(詳細はこちらのバナーをクリック↓)

端的に言うとね。

「融合」し拡張していく自我の裏表

本作のラスボスとなるのは、超生命体ジェノサイドである。ジェノサイドは他の存在と「融合」することによって世界を支配しようとしており、サルガッソの囚人たちもジェノサイドによって操られていたことが判明する。ジェノサイドは自らを「絶対にして完璧なる存在」と称し、地球と融合することで「新しい星」になろうとする。

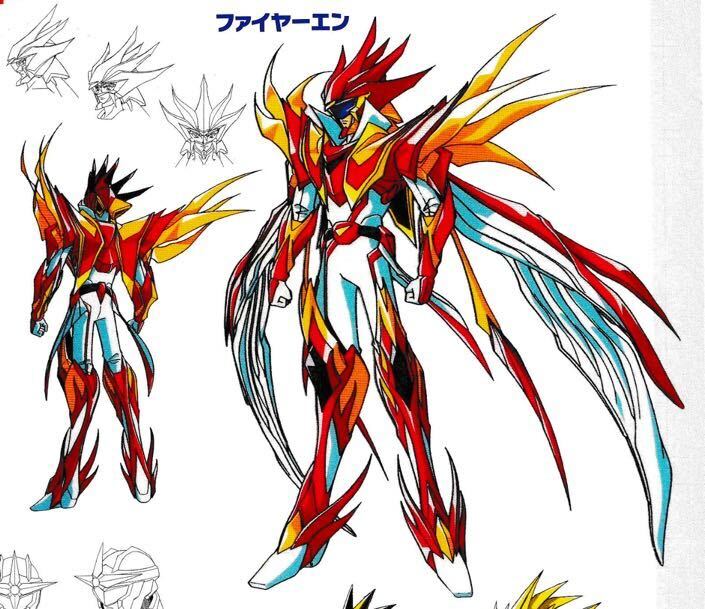

これを阻止するために、炎は基地「ダグベース」と融合し、ロボットとなる。そしてダグベースにダグオンたちが融合する(かのように見える演出を挟む)ことで、ジェノサイドの作戦は失敗する。しかしジェノサイドは密かに生き延びており、地球に帰還したダグベースに格納されていたファイヤーダグオンと融合し、さらにジェノサイドは地球との融合に成功してしまう。そこでは民衆はジェノサイドの一部となってしまい、ゾンビのように意志を持たぬ存在になってしまう。炎はジェノサイドを阻止するためにパワーダグオンと融合合体し、わざとスーパーファイヤーダグオンに合体することで、意図的にジェノサイドと融合する。炎はジェノサイドと融合しそうになるが、「絶対にして完璧な存在」となる誘惑を断ち切り、「ダグオン」であることを宣言し、ジェノサイドと共に宇宙の彼方に消える――が、最終的には相思相愛となったヒロイン、戸部真理亜のもとへ帰還する。

この終盤の展開は、成熟のイメージという観点からは、どのように読むことができるだろうか? ジェノサイドは「絶対にして完璧な存在」――理想の成熟を求めてどこまでも利己的に振る舞い、地球という惑星そのもの、そこに住むすべての生命とすら「融合」してしまう、全体主義的な危険な主体だ。対して炎はダグオンを代表して、その理想の成熟への性急な重力を、自己犠牲と利他性の徹底によって振り切ろうとする。その結果、炎はジェノサイドとともに消えてしまう。

ファイヤーダグオンとパワーダグオンの合体によってジェノサイドと炎が同一化してしまう展開は、「融合」という想像力において二者が同じコインの裏表であることを意味している。ダグオンもまた、サルガッソの囚人たちから地球を守るために、自らの身体を「融合」によって強化してきた。そしてその「融合」は、ダグベースにまつわる演出に見られるように、信頼によって結ばれた関係性――「青春」へと拡大する。

「青春」という美学は、成熟のために他者を必要としている。勇者シリーズはその歴史の中で、少年とロボットの出会いからさまざまな成熟を導き出してきた。『勇者指令ダグオン』は、その少年とロボットの関係の到達点として、少年とロボットを「融合」させてしまった。『勇者指令ダグオン』では少年とロボットがイコールで結ばれているのだから、必然的に「少年=ロボット」と「少年=ロボット」が相互に出会うことによって成熟が描かれる。そして少年とロボットが融合可能なのだとしたら、論理的に「少年=ロボット」と「少年=ロボット」も融合可能である(ダグベース)。そしてそれを拡張していけば、最終的には地球そのものとすら融合することが可能になってしまう(ジェノサイド)。

本連載では、勇者シリーズの源流にあるトランスフォーマー、そしてその根底に流れるG.I.ジョー的なアメリカン・マスキュリニティの特徴を、完全な精神(という仮定)が肉体へと拡張され、社会へと短絡していく点に見出した。少年とロボットの主体がイコールで結ばれることはこうしたマスキュリニティへの回帰であり、その裏側にあるのはジェノサイド的な全体主義への回帰であることを『勇者指令ダグオン』は指摘しているように思われる。

勇者シリーズの「外側」

では、このコインの裏表を弁別する要素、すなわちシリーズ初の敵と味方、悪と正義のグレート合体による弁証法が行き着く先はどこに設定されているのだろうか? 炎は戦いに向かう前のあるやり取りの中で、ダグオンとは「勇者」であり、それは「命を救うこと」と「あきらめないこと」であると定義する。この、利他性を徹底することがヒーローの条件だという結論が、決して間違った論理だとは思わない。しかしそれは結論としてあまりにも素朴すぎるようにも思われる。なぜならそれは、『勇者指令ダグオン』のモチーフとして引用された変身ヒーローたちがその歴史の中で模索してきた問いそのものだからだ。

『勇者指令ダグオン』がそのイメージソースとして引用してきた特撮の変身ヒーローたちは、あるいはアニメーションの自我を持たない搭乗型ロボットたちは、こうしたマスキュリニティのありように自覚的であったからこそ、それぞれのやり方で正義を実現するための暴力がなにを生むかを模索してきた。『勇者指令ダグオン』が作られた90年代後半の時点でもその実験はすでに厚いものであったし、その先21世紀ではさらにラディカルな問い直しが何度も図られていく分野である。ここで勇者シリーズは、玩具に独自の成熟のイメージを見出し分析する、本連載の射程の外に完全に出てしまう。

つまり結果として『勇者指令ダグオン』は、少年とロボットを融合によってイコールで結んでしまうと、それは変身ヒーローの問題系、あるいは搭乗型ロボットの問題系に接続されることを明らかにしてしまった。その意味で極めて鋭い想像力をもった作品であることは間違いない。そしてそれは逆説的に、勇者シリーズの想像力の本質が、少年とロボットというかたちで複数化した、中間性を持った主体にあることを示唆している。『勇者特急マイトガイン』と『勇者警察ジェイデッカー』が勇者シリーズの内側から壁を叩くことで境界を確認した作品だったとすれば、その境界を破壊し外側に踏み出したのが『勇者指令ダグオン』なのだ。

美少年はロボットを必要とするか

そしてその壁の向こう側になにが待っていたか、ということについても触れておきたい。

『勇者指令ダグオン』は、勇者シリーズ初の試みとして、OVAという形式で本編の1年後を描いた続編が作られている。

90年代当時の一般論として、OVAは勇者シリーズ本来の子どもというターゲットに対して最適なメディアであったとは言い難い。そのため、このことについては少し説明が必要だろう。ダグオンの5人の美少年を主人公にするという構成は、特撮作品の引用と同じように、やはり外部と接続しているものだ。『聖闘士星矢』に端を発し、『鎧伝サムライトルーパー』『天空戦記シュラト』そして『新機動戦記ガンダムW』といった作品へと展開していったこのジャンルは、熱心なファンによってその消費の作法が確立されてきていた。具体的には、これらの作品は、本編そのものと離れて「関係性」への欲望を軸としたボーイズラブ的想像力を引き出されてきた。『勇者指令ダグオン』も、おそらくは結果としてだが、こうした想像力が見出されることで、大人の女性ファン(ここではあえてそうセグメンテーションさせてほしい)にも人気を博したと思われる。『勇者指令ダグオン:水晶の瞳の少年』と題されたこの作品は、ケンタという名前の美少年が軸となっており、明確にこうした層がメインのターゲットになっていて、テレビシリーズとはかなりトーンが異なる作品となっている。

舞台は本編の1年後。ケンタは放浪する謎の美少年としてダグオンたちの前に現れるが、その正体はデアンドゾルという宇宙生物で、成熟すると散種のために地球のエネルギーをすべて奪い滅ぼしてしまう。果たして地球を守るために無垢な美少年を殺すことは正義なのか、という問いが作品の軸となっている。

最終的に、ダグオンの面々と交流を深め、生命の尊さと愛を学んだケンタは自ら死を望み、炎たちダグオンはそれに応える。召喚されたそれぞれの小ロボットは巨大な白いファイヤーダグオン「ファイナルダグオン」へと「融合」する。炎たちが見守るなか、ファイナルダグオンはケンタを殺すことで地球を救う。

ケンタは炎の幼少期を遺伝的に模しているという設定を持たされている。ジェノサイドが炎とグレート合体を果たしたように、ケンタもまた炎のカウンターパートとして設定されている。成熟すると世界を滅ぼす存在は明らかにジェノサイドの問題の再演であり、これを悲劇のドラマとして成立させている要素は、ケンタが美少年の姿を持っていることである。ケンタは死を選ぶ直前、「あそこに生まれたかった」と言って無人の月を指差す。それは友人となったダグオンたちを巻き込みたくないというケンタの優しさであると同時に、「青春」に対する明確なアンチテーゼでもあるだろう。

これはふたつの意味で、これまでの議論を補強する。まずひとつめは、ダグオンが成熟のために他者を必要とすること――「青春」を、必ずしも一面的に正しいこととしては描いていないということだ。ジェノサイドがそうであったように、それは世界を滅ぼすことと裏表のものとして描かれる。炎=ジェノサイド=ケンタの成熟は、そういったマスキュリニティへの短絡と裏表のものなのである。

ふたつめは、このOVA作品に、ロボットがほぼ登場しないことである。最後に現れるファイナルダグオンを除いて、本作ではロボットとの融合合体は行われず、ダグオンは新たにデザインされたスーツを身にまとって戦うことになる。そしてロボットが登場しないまま、まったく問題なくドラマは進行する。少年とロボットがイコールで結ばれてしまえば、当然ロボットという表現はその必然性を失うのだ。これはやはり、ダグオンという想像力が勇者シリーズの「外側」に出てしまったことを証明しているだろう。

一方で、それでもファイナルダグオンのイメージが必要とされたことは興味深い。それは単にテレビシリーズの視聴者に対するエクスキューズである以上の意味を持っている。なぜならこの白いファイヤーダグオンは、ダグオン全員が心をひとつにし、「融合」した先の表現として選ばれているからだ。個人の拡張は、身体に寄り添うスーツとして描くことができる。しかし個人と個人の融合を描こうとしたとき、そこにはロボットという身体のイメージを新たに描き起こす必要がある。ロボットという、人間と同じかたちをしていながら空洞な存在は、複数の主体を盛り付けることのできる「器」として機能する。我々が玩具というかたちでその身体を手にしたとき、そこにいかような魂を盛り付けるかが常に問われているのだ。

「末期勇者」の一作目に当たる『勇者指令ダグオン』は、勇者シリーズの(少なくとも90年代における)最終作から一歩手前の作品であった。本連載では、それは想像力の意味でも、やはり「一歩手前」に位置する作品だと捉えている。その理由を、最終作品にして最大の異端である『勇者王ガオガイガー』を分析していくことで明らかにしていきたい。

(続く)

この記事は2025年3月19日に配信した同名連載をリニューアルしたものです。あらためて、2025年4月9日に公開しました。バナー画像出典:勇者シリーズトイクロニクル(ホビージャパン)p47

これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。