柳宗悦とクリストファー・アレグザンダー。なぜ、活躍した時代も違えば分野も違う二人の仕事が並べられるのでしょうか? 2021年9月刊行の雑誌『モノノメ 創刊号』では、建築や芸術作品の制作から日常生活まで、さまざまな創造や行為に通底する普遍的な規則を抽出するパターン・ランゲージ研究の第一人者・井庭崇さんが、日本独自の生活工芸運動「民藝」の思想との関係性に迫りました。

「遅いインターネット」は、PLANETS CLUBの皆さんのご支援で運営しています。記事を読んでおもしろいと思ったら、ぜひPLANETS CLUBにも入会してみてください。

端的に言うとね。

本稿では、「民藝」運動を展開した宗教哲学者柳宗悦(やなぎむねよし) (一八八九〜一九六一)と、「パターン・ランゲージ」を提唱した建築家クリストファー・アレグザンダー(一九三六〜)の美についての論を手がかりに、これからの社会における創造の美について論じていきたい。東洋と西洋の二〇世紀の「新しい古典」とも言える両者の思想の現代的な意義をつかみ直すため、彼らの言葉を多く引用し、読者とともにともにそれを味わいながら、考察を進めていきたいと思う。

すでに始まっている創造社会

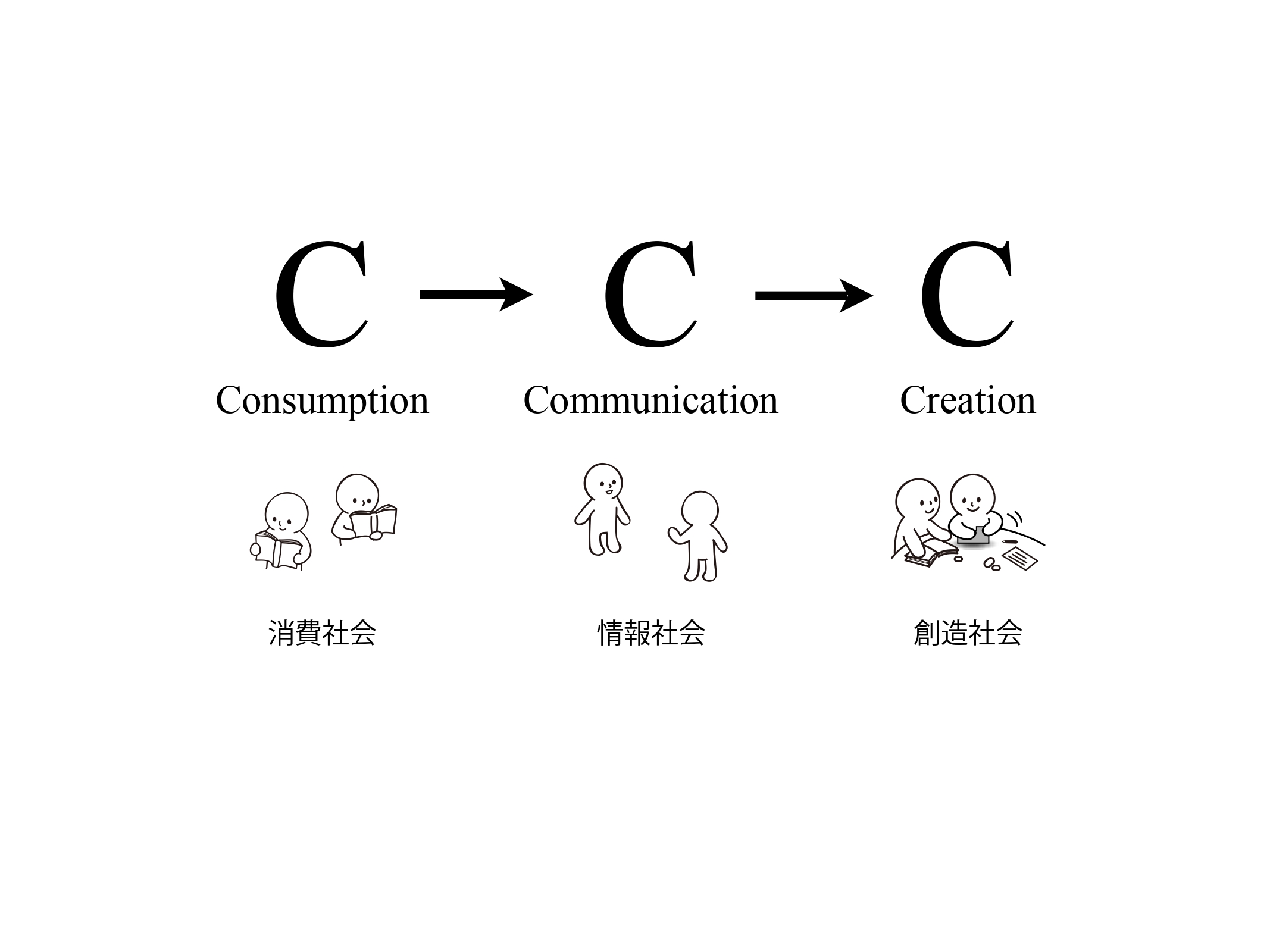

私は、ここ一〇〇年の変化を、各時代を象徴する三つのCで捉えている。三つのCとは、Consumption(消費)、Communication(コミュニケーション)、Creation(創造)である。それぞれの社会の名称としては、「消費社会」、「情報社会」、「創造社会」ということになる(図1)。

まず、Consumptionの時代である「消費社会」は、物やサービスを消費するということに人々の主な関心があり、「どれだけ消費できているか」が生活・人生の「豊かさ」を象徴した時代であった。その後到来したのが、Communicationの時代である「情報社会」であり、それは一九九〇年代半ば以降、インターネットや携帯電話の普及によって爆発的に広がった。情報社会では、人々の関心がコミュニケーションやその基盤となる人間関係に移り、「どれだけ良い関係性やコミュニケーションができているか」が豊かさを象徴するようになった時代である。

そして、すでに始まっていて、これから本格化していくと思われるのが、「創造社会」(Creative Society)である(*1) 。「創造社会」は、「創造」「つくる」ということが人々の関心や生活の中心的な営みになる時代である。創造社会においては、人々は、自分(たち)に必要なもの・つくりたいものを自分(たち)でつくるようになり、「どれだけ自分(たち)でつくれているか」が生活・人生における「豊かさ」を象徴することになる。消費やコミュニケーションは、「つくる」という文脈に取り込まれて価値を発揮するようになるのである。

創造社会においてあまねく行われるようになる「つくる」というのは、「ものづくり」や芸術活動に限ったことではない。そこには、仕組みやコミュニティ、やり方やあり方、暮らし方や生き方をつくることも含まれている。情報社会において、対人関係、生活、仕事、ビジネス、行政、経営、教育など、あらゆることが「情報化」されてきたように、社会の「創造化」も、ありとあらゆる分野・領域に及ぶことになる。つまり、創造社会では、生活のあり方が変わり、ビジネスのあり方が変わり、教育のあり方が変わるのである。ありとあらゆるものが「つくる」対象になることは、すなわち、自分たちの未来を自分たちでつくるということも意味している。

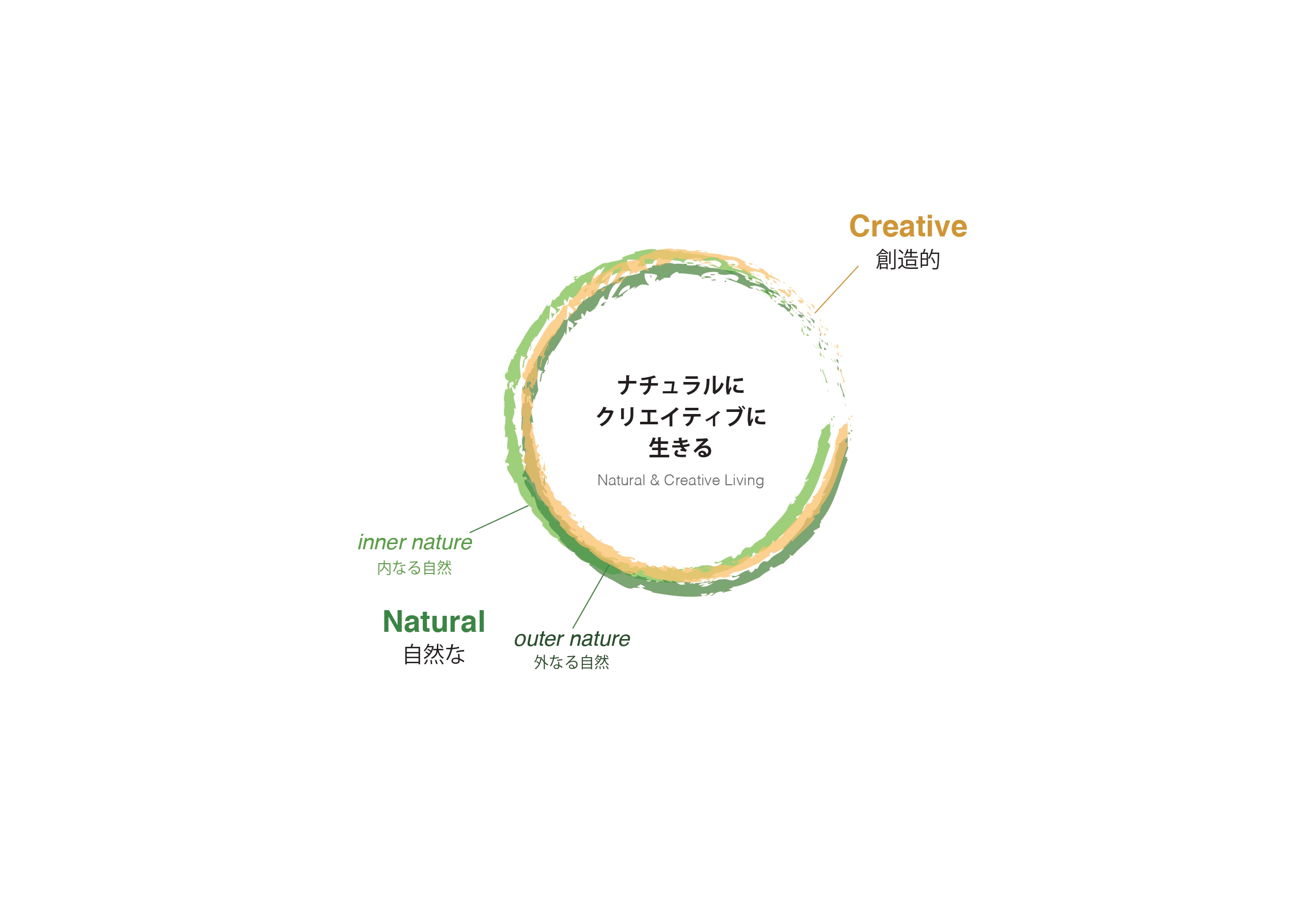

これからの創造社会においては、一人ひとりが創造性を磨き、発揮しながら生きていく。創造的であることを一部の職種や天才に任せるのではなく、誰もが創造的に「つくる」ことに参加するのである。しかも、私の考える理想の創造社会は、自然との関わりを深めたナチュラルな社会であり、人々がナチュラルにクリエイティブに生きる社会である(図2)。

ここで言う「自然(ネイチャー)」とは、(突き詰めると表裏一体となる)二つの意味を持っている。一つには、森林や海山などの「外なる自然」のことを意味しており、もう一つは、素の自分らしさと自由度をもっていきいきと生きるという「内なる自然」の意味である。これらは別ものではなく、相互に関係しており、理想的な状態では、調和的に重なり合って、ひとつの「自然(ナチュラル)に生きる」ということに収斂する。

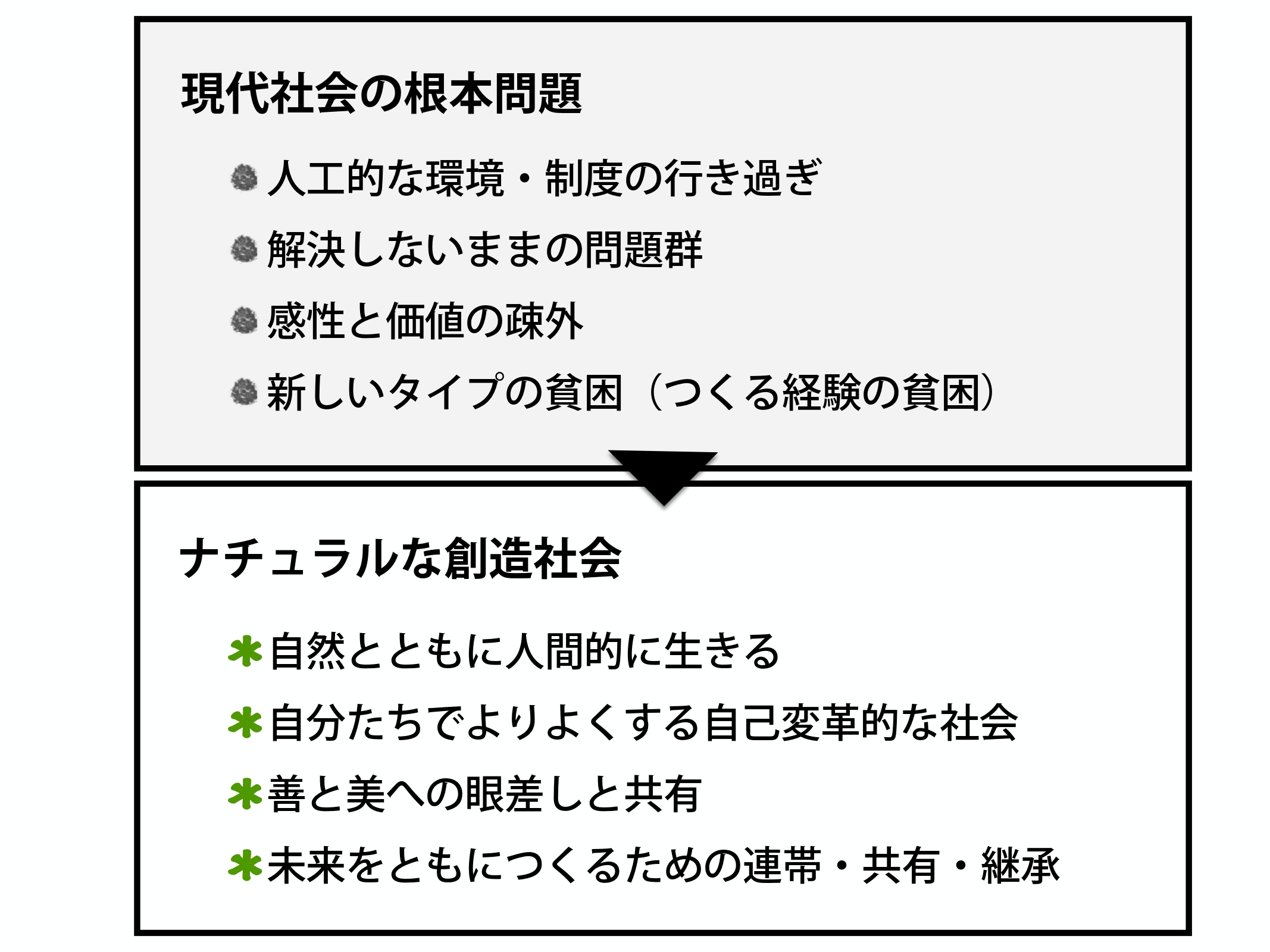

この二つの「自然(ネイチャー)」が分離してしまっていることが、現代の諸問題の根源にあると、私は考えている(図3)。「外なる自然」と「内なる自然」のつながり抜きに、どんなに人工的に別の手をつくしても、限界があるだろう。それゆえ、これら二つの意味の「自然(ネイチャー)」──「外なる自然」と「内なる自然」──がうまく重なり合うような未来が、創造社会では目指される。

実は、本稿で後に見ていくように、その意味での「自然(ナチュラル)に」ということは、「創造的(クリエイティブ)」であるということにも重なる。一人ひとり創造的に生きるということは、誰かがつくった(社会的に与えられた)「人工的」な人生ではなく、その人らしく(「内なる自然」の意味での)自然な人生を生きるということにほかならない。そして、そのような自然な人生は、人工的な環境のなかではなく、深く美しい自然(「外なる自然」)の秩序との触れ合いのなかでこそ可能なのだ。

このように人びとがいろいろな物事をつくるようになると、世の中はどのようになるのだろうか? 私は以前、とある会合で、そのような社会に対して「個人の欲望にまみれたゴミのようなものをたくさん生み出して、世界を醜いもので溢れさせるのか」と厳しく批判する人に遭遇したことがある。その発言をした方は、大企業の経営に携わってきた産業界の年配の方だった。

私もそこにいた他のメンバーも、むしろ、大量生産して大量廃棄をもたらすこれまでの産業のあり方に対して、必要なものを必要な数だけ使われる状況に合ったかたちで生産するという未来の素晴らしさに魅せられていたため、この発言はかなり衝撃的なものだった。

しかし、同時にこうも思った。私たちが創造社会をイメージするとき、たしかに、コンピュータやインターネットの黎明期のような、先進的でエシカルな人たちが活動している理想的な状態をイメージしていたかもしれない、と(*2)。それでも、そういう少し特殊な理想状態を経るからこそ、常識のリフレームが可能になり、社会がアップグレードされていくのだということを、私たちは情報社会への移行で目の当たりにしてきた。それゆえ、そのようなステージは必要なのだと思う。

むしろ気になるのは、「欲望にまみれたゴミのようなものをたくさん生み出して、世界を醜いもので溢れさせる」ことをしてきたのは、これまでの社会の方ではなかったのか。そのような時代への反省から、一人ひとりが創造的に生きる創造社会のヴィジョンが生まれてきたのだ。──このような様々な思いが私のなかで渦巻いたが、そのときは、はっきりとした返答ができず、何年もの間、私にとって大きな「宿題」となっていた。

創造社会では、はたして本当にそんなことが起きてしまうのだろうか? たしかにそういう可能性はあるかもしれないが、そうでない未来もまた同様にあり得るだろう。それでは、その分岐点はどこにあるのか。どうしたら、醜いものがたくさん生み出されるような社会ではなく、善いもの・美しいものが生み出される創造社会になり得るのだろうか。

本稿では、その問題に対して、ひとつの答えを示したいと思う。そのために、独自の観点で美を追い求めた柳宗悦とクリストファー・アレグザンダーの思想を改めて紐解き、それを受け継ぎ、創造社会における創造の美についての考えを深め育てていきたい。

創造社会論の先行者としての柳宗悦とクリストファー・アレグザンダー

民衆がつくるものにこそ美しさが宿るということを主張した人に、十九世紀後半から二〇世紀半ばに生きた柳宗悦と、二〇世紀半ばから活動してきたクリストファー・アレグザンダーがいる。これまで比較検討されることがなかったこの二人の著作を改めて読み比べてみると、その根本的な思想が驚くほど似通っていることがわかる。実際、アレグザンダーは著書のなかで、柳のことや彼の著作について何度か言及しており、思想的に近いということを自ら示してもいる(*3)。

本稿では、柳とアレグザンダーを一つの思想圏を構成する重要な要素だと捉え、彼らがそれぞれの領域、すなわち、工藝と建築において見出した美の原理の共通点と差異を捉え直すことで、これからの創造社会における創造の美を考えるための土台としたい。

以下では、まず、柳とアレグザンダーが現状の何に憤り、美について何を見いだしたのかという共通点を見ていく。主に取り上げるのは、柳については一九二七年から連載した論文をまとめた『工藝の道』と一九四一年に出版された『民藝とは何か』、アレグザンダーについては一九六四年に出版された『形の合成に関するノート』、一九七九年の『時を超えた建設の道』、および二〇〇三年の『ザ・ネイチャー・オブ・オーダー』である。その上で、未来に向けてのそれぞれのアプローチについて見ていき、最後に、私なりの創造社会のヴィジョンへと論を進めていきたい。

現代における美の喪失

宗教哲学者の柳宗悦は、現代では本当の美が失われてしまったということを憂いた。

「近世は驚くべき雑多な美を産みました。そうして何か変ったものを求める結果、ついには極端な異常なものに美を見出そうとしました。そうしてしばしば病的なものに陥りました。」(*4)

そして、「その醜さが今や世を暗くしている」(*5)のだと嘆いた。このような状況に対して、「人類はもう一度美を常態に戻さねばならない」(*6)と考えた。こうして、「私達のすべてはこの世を美しくする任務がある」(*7)と言い、「どうしたら美の国を将来することができるか」(*8)と問い、民藝の論と普及に取り組んだ。

建築家のクリストファー・アレグザンダーは、建築というものが、自然と同様に、私たち人間が住む重要な環境をつくっているため、それらを自然な美しい秩序になるようにつくっていくことがきわめて重要だと考えた。彼は、現代の建築や建築家に対して、厳しい批判の眼を向ける。それは単なる他者批判ではなく、自分も携わる建築という営みへの自己反省であったと言えるだろう。『ザ・ネイチャー・オブ・オーダー』で彼は、現代の建築に対する痛切な批判・反省を表明している。

「私たちは建設という行為を通して、日々絶え間なくこの世界に物理的秩序をつくり続けています。過去5000年の間に、人類は建物を山のように築き上げました。数え切れないほどの建物、住宅、街路、さらには都市を世界中につくり続けてきました。この世界は、私たちのうみ出した秩序によって埋め尽くされています。しかし、これほど大掛かりに秩序をうみ出してきたにもかかわらず、『秩序』という言葉が何を意味するのか、ほとんどわかっていないのです。」(*9)

アレグザンダーは強い憤りを顕にして、現状の問題を指摘する。

「私は、同世代の建築家が建て続けているような、見栄えだけの建物をつくることには全く興味はありません。多くの場合、彼ら建築家たちは、『本当の美』をつくることを放棄しています。さらに付け加えるなら、そこそこに理想はわかっているふりをしていながら、適当につくり上げているともいえます。」(*10)

「20世紀は地球上の現代社会のかなり多くの人々が前例のない集団的精神病にかかっていた時代であったと私は思っています。それは、生命に反した非常識なイメージに支配された全く空虚な建築形態をつくり出していたからです。世界中の都市でつくられた『醜さ』と『不毛さ』と『傲慢さ』が地球上の何もかもを圧倒してきたのです。それは20世紀の建築、街路、駐車場など何もかもです。」(*11)

「多くの場合、建築家は20世紀の機械的仕組みの一部としてその役割を傍観し納得してきたのです。多くの場合、建築家はさらに事態を悪化させてきました。彼らの思い上がりから商業開発に余計な手を加えてきたのです。多くの建築家はデザイナー志向の建築様式として新しいレベルの、建築に関する不条理な考え方をでっち上げ、ほとんど取り柄のない醜く無意味なデザインを氾濫させ、地球全体を汚染してきたのです。」(*12)

なんと手厳しい批判であろうか。しかし、そこにもともとあった自然環境を破壊し、人工物に置き換えている現状や、それによって町や暮らしの質感がどんどん失われているという日常的な実感を、実に鋭く指摘していると私には思われる。このような状況に対して、アレグザンダーは生涯を懸けて闘ってきたのである。彼は、自らのスタンスについて、次のように述べる。

「このような困難に対して建築家は何らかの理由でそれに挑戦することをほとんど諦めてしまっていたのです。しかし、私は諦めるつもりはありません。私は決してまあまあ良いものという程度で妥協することはしませんでした。20世紀の建築家が押しつけてきたような、いわゆる『良い建築』というほとんど馬鹿げた考えに同調する気もありません。私は『本物』をつくることができるようになりたかったのです。そのためには、『本物』とは何なのかを知らなければなりませんでした。それは、単に知的好奇心ではなく、ただ、自分自身で実際につくることができるようになりたい、という欲求からくるものでした。」(*13)

ここで述べられているように、アレグザンダーは、単に環境思想・哲学について「考える人とではなく、自ら「つくる人」であったし、つくるプロセスをいかに変革するかに取り組んだ建築家・建築思想家であった。

「私は哲学者としてキャリアを積んできたわけではありませんし、哲学や物事の本質について書き記したいという特別な思いがあるわけでもありません。そういうことは、私の領分ではありません。私が興味を持っている質問は、『どうやったら美しい建物が建てられるか』という一点です。しかも私は『本当の美』というものにしか興味を持っていません。」(*14)

物事の本質を観取しようという哲学的眼差しを持ちながら、認識・理解にとどまらず、創造の実践にまで寄与しなければならないと考える徹底さが、アレグザンダーを従来の思想家・哲学者と大きく異なるものにしている差異である。だからこそ、創造社会について考えるための重要な知的基盤となり得るのだと、私は考えている。

美の不変の原理

それでは、どういうものが柳やアレグザンダーの言う美を持つものなのだろう。柳は、民衆的工藝すなわち「民藝」を、アレグザンダーは、近代以前につくられた建物や都市、空間に美を見出す。柳は、中世紀の工藝に注目する。

「一度眼がルネサンス以前に遡さかのぼる時、美への見方に一動揺が来ないであろうか。何故ならあの驚くべきゴシック時代では、どこまでも美が実際と交わっているからである。〔…〕同じようにあの優秀な六朝や推古の仏教藝術はむしろ工藝と呼ぶべきではないか。」(*15)

アレグザンダーも、「12世紀や15世紀のヨーロッパや他のあらゆる文化圏の長い歴史の中で建てられてきた建築は、本物の美しさを持っています」(*16)と考えており、次のような例を挙げている。

「アルハンブラ宮殿、どこかのこぢんまりしたゴシック教会堂、ニューイングランドの古い民家、アルプス丘陵の村落、大昔の禅寺、山の清流ぞいの腰掛、青と黄色のタイルを敷きつめた中庭など。これらに共通するものは何であろうか。そこには美や秩序や調和がある│そう、そのすべてが備わっている。だが、とりわけ心をうたれるのは、そのすべてが生命にあふれていることである。」(*17)

他にも、「アフリカやインドや日本などの村落建設」「イスラムのモスク、中世の修道院、日本の寺院などの偉大な宗教建築」「イギリスの田舎町の素朴な腰掛けや中庭やアーケード、ノルウェーやオーストリアの山小屋、城や宮殿の防壁上部の瓦、中世イタリアの橋、ピサの大聖堂など」(*18)を、美しい質感のある場だと語っている。

このような例を見て、柳もアレグザンダーも、懐古主義的に「昔に戻ろう」と言っていると勘違いされることがしばしばある。しかし、実際にはそうではない。本人たちも、その点については明確に否定している。彼らが美しいとするものが、昔ながらのものにしか見出すことができないだけなのだ。

だからこそ彼らは、過去の良いものに潜む本質を見極め、それを活かして、これからの未来においても実現できるようにしようとしているのである。柳は言う、「古えに帰れとは、過去に帰るのではなく永遠に帰れとの義である。時間の世界を云うのではなく、超時間の世界を指すのである」(*19)、と。

「時代を前に戻そうとする企ては常に錯誤である。古作品への愛は、過去そのものへの愛ではない。過去のものがよいと云うのは、過去のものだからと云うのではない。美しさがあるから過去を省みるまでである。〔…〕それ故『中世紀に帰れ』ということは、『永遠さに帰れ』という意味である。永遠の世界が中世紀に最も豊かに含まれているという意味である。時代を後うしろに戻すためではなく、現代を永遠性に結ぼうとするからである。」(*20)

「古作品を凝視せよ、そこには永劫の美が潜む。されば未来をも貫く法則をそこに見出すであろう。もし来るべき時代に正しき作を産もうとするなら、過去の美しい作に潜む不変の法則、すなわち美しさをして可能ならしめたその原理を学ばねばならぬ。」(*21)

「真の復興は復古ではなく発展でなければなりません」(*22)と述べているように、柳はそのことをはっきりと自覚している。そして、普遍的に良いものは時間を超える、つまり永劫、永遠と言えるものなのだというわけだ。

アレグザンダーも、彼の主著の一つが『時を超えた建設の道』 (The Timeless Way of Building)であり、「時を超えた」や「永遠」ということを強調していることは、注目に値する。これは、一〇〇年持つ住宅というような強度やサステナビリティの話をしているのではなく、本質的で根源的な原理であるから、「時を超える」という意味なのだ。

アレグザンダー自身、自分が良いと思う建築物が昔のものばかりであることから、「当初、自分が実は保守的な心情の持ち主で、無意識のうちに過去を再生しようとしているのではないかと疑ったほどである」(*23)と回顧している。しかし、そうではないのだ。

「確かに、歴史上の多くの建築様式が何らかの質を共有している──だがそれは、建物が古いからではなく、人間がくり返し建築の根源的な奥義を手に入れようとした努力の結果である。」(*24)

このように、柳もアレグザンダーも、昔のものに美の本質を見出し、どうしたらこれからの未来においても実現できるのかを考えたのである。

民衆による無心、自然、他力

それでは、そのような美は、どのようにつくられたものなのであろうか。そして、どうしてそれは現代においては生み出すことができなくなってしまったのだろうか。柳とアレグザンダーはともに、生み出されるプロセスに目を向ける。そして、つくり手が「無心」「無我」につくり、自然な生成のプロセスに委ねるつくり方に注目する。まず、柳の説明から見ていくことにしよう。

「民藝美の一つの著しい特質はそこに個性癖が見えない点である。ものそれ自身が美しいので、作者の特殊な個性が美しいのではない。あのペルシャの絨毯を見られよ、何の某が作ったかを問うことなくしてその美を感じる。そうしてそれは仕事に携わるどのペルシャ人も作り得たのである。しかも分業によって多くの者が合作したのである。」(*25)

「よき古作品を見られよ、いかに自然であり素直であるかを。どこにも作り物という感じがないではないか。美には生れる美のみあって、作らるる美はないであろう。よしあろうとも永く保つことはできぬ。よき美には自然への忠実な従順がある。自然に従うものは、自然の愛を受ける。小さな自我を棄てる時、自然の大我に活きるのである。」(*26)

民藝が民衆による無心の作であるという点を、柳は強調する。「器に見られる美は無 心の美である」(*27)と。無心とは、意図や作為がない状態のことである。これに対し、現在、美が失われているのは、つくり手の自我が出過ぎているからだ、と柳は考えた。

「民衆から転じて個人作家に来る時、そこに見出される著しい特質は、無心から意識への推移である。没我より個性への傾向である。」(*28)

「意識は作為であり加工である。技巧はその反映である。」(*29)

「天才の作には時として誤謬がある。有限な自我に立つからである。」(*30)

柳は、美しい民藝品は、個人の作ではなく、伝統のなかで無名の民衆・職人たちによってつくられたものであることを強調する。

「過去の作を見られよ。個人個人の作ではなく、それは統一ある一時代の作なのです。結ばれる一民族の作なのです。」(*31)

「個人的美術家が現れる以前の中世時代においては絵画も彫刻も音楽も個人的なものではありませんでした。〔…〕個人的なものより超個人的なものにもっと大きなもっと深い美があるでしょう。」(*32)

「吾々に仕えるあの数多くの器は、名も知れぬ民衆の労作である。〔…〕多くはある時代のある片田舎の、ほとんど眼に一丁字もなき人々の製作であった。村の老いた者も若き者も、また男も女も子供さえも、共に携わった仕事である。」(*33)

このように、柳が民藝に見出したような美は、人為的につくられるのではなく、無心の状

態で、自然に委ねられて生み出されるのである。「今日美術と呼ばれるものは皆 Homo-centric 『人間中心』の所産である」(*34)が、「工藝はこれに対しNatura-centric『自然中心』の所産である」(*35)と、柳は言う。「無心とは自然に任ずる意」(*36)なのである。

「自然の守護を受けずして工藝の美はあり得ない。器は作るというよりもむしろ与えらるるというべきである。美の驚異を司るものは、あの材料が含む造化の妙である。それに与あずかる私たちの力とてはいかにわずかなものに過ぎぬであろう。〔…〕美は人為の作業ではなく、自然からの恩おん寵ちょうである。」(*37)

「彼らに許された無造作な自然な心が、彼らを大きな世界へと誘ってくれた。そうしてそれらをすら識らなかったことが、ついに彼らを救いに導いた。知もなき者であったから、彼らは自然を素直に受けた。それ故自然も自然の叡智を以て、彼らを終りまで守護した。」(*38)

要は、人為的な考えで、自然がなすことを阻害しないことが大切だということだ。それゆえ、自分が何かをつくり出そうと力むのではなく、とても無心にその生成に関わるということになる。この「無心」という言葉が、仏教に通じていると気づく人もいるだろう。宗教哲学者であった柳は、まさにその点に、民藝の美が可能となる原理を見ているのだ。民藝の美の背後には、宗教による民衆の救いと同じ原理が働いていると、柳は考えた。

「信の法則と美の法則とに変りはない。教えは『無心』とか『無想』とかの深さを説くが、美においてもまた同じである。無想の美に優る美はあり得ない。高き工藝の美は無心の美である。多く工夫せられ多く作為せられた器が、無心の器に優る美を示し得たことはかつてなく今もなく永えにないであろう。」(*39)

「民衆の名もなき作が偉大であるのは、そこに超個人の美があるからである。宗教において『大我』と云い『超我』と云い、『没我』と云い『忘我 』と云い、また『我空』と云う。すべてのこの理想を追う種々なる言い現しである。」(*40)

柳は、このことを親鸞の言う「他力」の観点で理解し、説明している。

「自らでは力弱い彼らであるから、この不思議を演ずるのは、彼ら以上の何ものかでなければならぬ。この匿かくれた背後の力を見究めることが私の求めであった。私は彼らを守護するものが自然の叡智であり、相愛の制度であるのを見た。無心な自然への帰依や、結合せられた衆生の心がそこには見える。その美は他力美である。」(*41)

「私は仏教で言い慣らされた言葉を借りて、かかる福音を『他力道』と呼ぼう。私は実に可能なる工藝の輝かしい未来を、かかる『他力道』に見出そうとするのである。」(*42)

ここまで、柳の言う民藝の美がどのように生み出されるのかということを見てきたが、アレグザンダーも、まったく同じ原理──無心・無我な状態での自然のプロセスによる生成──に着目する。今度は、アレグザンダーの述べていることを見てみよう。

(*1)創造社会について詳しくは、井庭・古川園「創造社会を支えるメディアとしてのパターン・ランゲージ」、井庭 崇 編著『クリエイティブ・ラーニング』、および、Iba “Sociological Perspective of the CreativeSociety” を参照。

(*2)ここで「エシカル」と言っているのは、他者のことも踏まえ、利己的ではない行動をとる格好良さのことである。それは、他者のために「利他的になろう」という意識というよりは、「利己的なのは格好悪い(ダサい、イケてない)」という感覚によるもので、そのようなバランス・調和を大切にする哲学・美学・倫理に基づいて行動することを指している。コンピュータやインターネットの初期の頃は、そういう人たちがネット・コミュニティの文化をつくっていたのだ。

(*3)アレグザンダーが柳に言及しているからといって、彼の主張が柳由来であるとは限らない。アレグザンダー自身がもともと考えていたことと同様の主張が、柳の著作にあることを後から発見したということもあり得るからだ。いずれにしても、本稿の関心は思想の形成史や文献学的な探究にあるわけではないので、アレグザンダーの考えが柳の影響を受けて形成されたものなのか、もともと彼が持っていたものなのかという問題は、二次的な問題である。

(*4)柳『民藝とは何か』p.128

(*5)柳『工藝の道』p.80

(*6)柳『民藝とは何か』p.128

(*7)同右p.93

(*8)同右p.93

(*9)アレグザンダー『ザ・ネイチャー・オブ・オーダー』p.1

(*10)同右p.2

(*11)同右p.6

(*12)同右p.6

(*13)同右p.2

(*14)アレグザンダー『ザ・ネイチャー・オブ・オーダー』p.2

(*15)柳『工藝の道』p.23

(*16)アレグザンダー『ザ・ネイチャー・オブ・オーダー』p.2

(*17)アレグザンダー『時を超えた建設の道』p.8

(*18)同右p.9

(*19)柳『工藝の道』p.63

(*20)同右p.62

(*21)同右p.63

(*22 )柳『民藝とは何か』p.52

(*23)アレグザンダー『時を超えた建設の道』p.427

(*24)同右p.428

(*25)柳『工藝の道』p.234

(*26)同右p.49

(*27)同右p.46

(*28)同右p.164

(*29)同右p.135

(*30)柳『民藝とは何か』p.63

(*31)同右p.81

(*32)同右p.121

(*33)柳『工藝の道』p.42-43

(*34)同右p.23

(*35)同右p.24

(*36)同右p.88

(*37)同右p.84

(*38)同右p.47-48

(*39)同右p.87

(*40)同右p.196

(*41)同右p.7

(*42)同右p.157

[つづく]

この記事は、2021年9月刊行の『モノノメ 創刊号』所収の同名エッセイの特別公開版です。あらためて2022年7月7日に公開しました。

本稿のつづきや特集「〈都市〉の再設定」が掲載された『モノノメ 創刊号』は、PLANETSの公式オンラインストアからご購入いただけます。

これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。