デザイナー/小説家の池田明季哉さんが20世紀末のボーイズトイデザインを振り返る連載「“kakkoii”の誕生──世紀末ボーイズトイ列伝」。

今回から、90年代半ばにブームとなったビーダマンシリーズを取り上げます。銃器を想起するデザインに潜んだ暴力性に対し、競技ルールに忠実に則る少年たちの「倫理」はどのように立ち向かったのでしょうか。

端的に言うとね。

本連載では、1984年のトランスフォーマーが、アメリカ市場を睨んだ再ブランディングに際して「自動車」と「銃」の対立を軸に据えたことを指摘した。その後「魂を持った乗り物」という想像力はミニ四駆に引き継がれ、90年代をかけて機械に導かれる美学を描いてきたことを確認してきた。

実はミニ四駆が「自動車」にまつわる想像力を発達させたのとほぼ同時期に、「銃」をテーマにして発展したもうひとつのおもちゃシリーズがある。それが「ビーダマン」だ。

ボンバーマンというデザインに宿った両義性

「ビーダマン」は1993年にタカラ社から発売された玩具である。初期のビーダマンの構造そのものはいたってシンプルで、背中のトリガーを押すことによって、腹部のホールドパーツに固定されたビー玉を撃ち出す(転がす)ことができるつくりとなっている。

ビーダマンとしてもっともよく知られているのは、ゲームメーカーであるハドソンのキャラクター「ボンバーマン」をかたどったものだ。当初は『ドンキーコング』や『ティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ』をはじめとして、変わったところでは衛藤ヒロユキのマンガ『魔法陣グルグル』のニケとククリなど、他のキャラクターを用いた商品も発売されていたが、最終的に発展していったのは、このボンバーマンをベースにしたデザインであった。

初期のボンバーマンビーダマン(リンク先参照)

ビーダマンのデザインについて考えるために、まずはボンバーマンのデザインが成立した経緯についてかんたんに整理し、そこにどのような要素が含まれていたのかから確認していきたい。

ボンバーマンのデザインの起源について紐解く上で、1983年にアメリカのブローダーバンド社から発売された『ロードランナー』というゲームに触れる必要がある。このゲームはいわゆる棒人間的なシンプルなグラフィックで構成されていたのだが、日本では1984年にハドソンがファミリーコンピュータへの移植を行うことになる。ここでハドソンは、主人公の「ランナーくん」と、爆弾をあやつる敵ロボット(この時点では名前はまだない)のデザインを作り起こした。このロボットのドット絵が、ボンバーマンのデザインの起源となる。

ファミコン版のパッケージでは、ロボットはディフォルメされながらもSF色の強い、ややレトロなテイストのあるデザインになっている。このパッケージとドット絵のどちらが先にあったのかは不明だが、ともかくロボットであるというアイデンティティは明確だといってよいだろう。

『ボンバーマン』と題された最初のゲームはファミリーコンピュータ向けに1985年に発売された。これは1983年にハドソンが開発したパソコン用ゲーム『爆弾男』のシステムに、『ロードランナー』の物語とキャラクターを組み合わせたものとされている。そのためドット絵そのものは流用で変更されていないのだが、パッケージのデザインは大きく変わっている。

『ロードランナー』と比較すると、全体的にデザインの解像度が上がり、やや「リアル」なものになっている点は興味深い。ヘルメットを被りバイザーから目が覗くという要素は共通であるものの、顔の造形には当時ヒットしていた『機動戦士ガンダム』の影響を見ることもできるだろう。

『ボンバーマン』における物語の目的は、ロボットであるボンバーマンが人間を目指して迷宮の脱出をはかる、と設定されている。ゲームをクリアしてエンディングを迎えると、迷宮を脱出したボンバーマンは無事人間となり、『ロードランナー』の主人公になったことが示唆される。この時点では、ボンバーマンはあくまでロボットであり、『ロードランナー』の主人公は人間である、という区分けはデザイン上明確にされていながらも、人間を志向する存在としての属性が与えられたことには注目しておきたい。

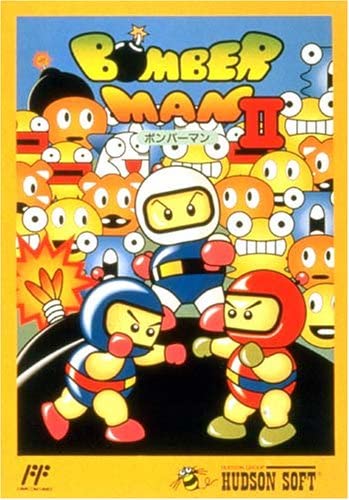

その後、続編という位置づけながらも大幅にデザインやゲームシステムの異なる1987年『ボンバーキング』を経て、1990年にPCエンジン版の『ボンバーマン』が発売、そして1991年にはこのPCエンジン版を担当したスタッフの手により、続編である『ボンバーマンII』が発売される。パッケージはこれまでのものとは一線を画しており、ドット絵の雰囲気を忠実に再現したデザインになっている。現在まで繋がるボンバーマンのイメージは、このタイミングで確立したと考えて問題ないだろう。

デザイン的に重要なのは、ボンバーマンに肌色が導入されている点だ。果たしてこのボンバーマンがスーツを着込んだ人間なのか、人格を持ったロボットなのかは曖昧で、物語中でもこれは特定できる要素がない。ここでボンバーマンは「ロボット」であると同時に「人間」でもあるという、両義的な存在になったといえる。

以降、ボンバーマンの設定は作品ごとに一定せず曖昧な状態を保ちさまざまな発展を見せるのだが、本稿ではひとまずビーダマンがスタートした時点でのボンバーマンが、このような両義的な存在であったことを確認し、論を進めたい。

競技玩具としての「スーパービーダマン」

このようなボンバーマンというキャラクターの姿を得たビーダマンは大ヒットを飛ばし、ふたつの方向性に分岐していくことになる。ひとつは後に「スーパービーダマン」シリーズへと繋がっていく、ビー玉発射機としての側面に注目したホビー玩具の方向性。そしてもうひとつは、「爆外伝」シリーズへと繋がっていく、物語を持ったフィギュアとしての方向性だ。

この両方がそれぞれ異なる美学を宿していったのだが、まずはホビー玩具である「スーパービーダマン」シリーズから順に検討していきたい。

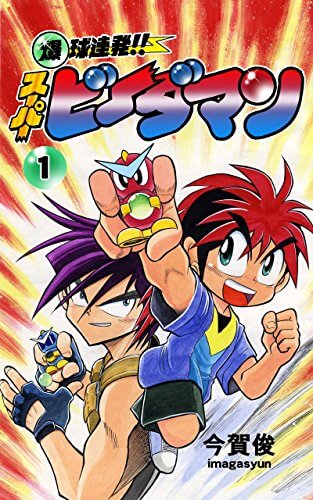

ホビー玩具としてのビーダマンの方向性に深い影響を与えたのが、1995年から2001年にかけて小学館の児童向け漫画雑誌『月刊コロコロコミック』『別冊コロコロコミック』で連載された、今賀俊『爆球連発!!スーパービーダマン』(以下『スーパービーダマン』)だ。

「コロコロコミック」は以前からミニ四駆を扱っており、漫画による物語と雑誌内の記事、アニメを中心としたメディアミックスを組み合わせ、メーカーと協力しながらホビー玩具を展開していくノウハウを確立していた。ビーダマンもこうした成功事例を踏まえて同様のフォーマットの中で進行し、1990年代半ばのホビー玩具漫画として、ミニ四駆の『レッツ&ゴー!』と並んで双璧といえる人気を誇るコンテンツに成長していく。

それではビーダマンは『スーパービーダマン』の漫画を通じて、どのような美学を確立していったのだろうか。

結論を先に言おう。『レッツ&ゴー!!』におけるミニ四駆は自動車としてデザインされたが、そこに魂を見出すような想像力を発展させた。一方『スーパービーダマン』につながるビーダマンは、顔を持ったロボットとしてのデザインを持ちながら、むしろ純粋な道具としての側面が強調されていくことになる。すなわち自動車から魂を持った存在へと変化していったミニ四駆と、人間を目指しながら純粋な銃器へと近づいていったビーダマンは、あらゆる意味で対照的な存在なのだ。

パーツの装着から、身体そのものの交換へ

漫画の物語内容に触れる前に、まずはおもちゃのデザインの流れを整理しておきたい。

1995年にリリースされた「スーパービーダマン」シリーズは、ボンバーマンのデザインを踏襲しながらも、本体を組み立て式として拡張性を持たせ、ホビー性を強調したシリーズだった。マガジンやバレルといったパーツが用意され、これらをビーダマン本体に接続してカスタムすることで、ビー玉の連射や、ビー玉が転がる際の直進安定性を高めるといった機能を持たせることができた。

やがてこうしたカスタムは、本体そのものへと至る。ボディ自体に特殊な機構を内蔵した「カスタムボディ」シリーズでは、ビー玉に回転をかけて変化球を撃ち出す「スピンボール」、足下からビー玉を素早くロードできる「クイックローディング」、ミラーを使った照準器を備えた「スコープヘッド」などが登場することになる。特にスコープヘッドを搭載した「きいろボンバーマン」については、肌色の顔部分を取り外し、頭頂部の蓋を開いてミラーを覗き込むという衝撃的なギミックになっている。

この他にも、人形に装着するパーツを組み替えて競技にも用いることができる「カスタムギア」や、電動の有線式リモコンで操作が可能な搭乗式マシン「ウィニングアーマー」などが発売されていく。これらはシリーズとしてはスーパービーダマンとして発売されたものの、カスタムギアについては競技用のツールと人形の両義的なおもちゃになっており、ウィニングアーマーについては電動走行・ビー玉発射という機能が重視されてはいるものの、その名の通り鎧を思わせる外観となっており、「爆外伝」の系譜も感じさせる。

『スーパービーダマン』の連載が順調に進んだことで、やがてビーダマンのデザインは、漫画と同期しながら進められていくことになる。作者である今賀俊とメーカーであるタカラの緊密な協力のもと、ボンバーマンから離れたさまざまなオリジナルデザインが提出されていくことになった。

『スーパービーダマン』を象徴する「ファイティングフェニックス」や「ワイルドワイバーン」をはじめとしたオリジナル機体は、二等身で足の大きいプロポーションこそボンバーマンと共通しているものの、その面影はシリーズが進むにつれて薄くなっていく。広いバイザーから目が覗くようなデザインも、初期のライバル機「ケーニッヒケルベロス」の時点で既に採用されなくなっている。一応はプレイヤーたちがビーダマンに一体化したり、ビーダマンを友達と呼ぶ描写もあるにはあるのだが、これらの登場は初期に留まり、物語が進むにつれて後景に退いていくことになる。

当初存在していたボンバーマンの人間的な側面は、オリジナルデザインが導入された時点で実質的になくなっているといって差し支えないだろう。

代わりに強調されていったのは、ボンバーマンのロボット、機械としての性質だ。

これはホビー玩具として拡張性という価値を広げていこうというおもちゃ開発の方向性ともシンクロしていく。「OSギア」シリーズは、ビーダマン本体を包み込むような強化フレームをセットすることでさまざまな拡張パーツの使用を可能にしていたが、これは直接本体にパーツを接続可能にした「PIシステム」、フレームを内蔵することで剛性を確保しつつ発射機構そのものの交換もできるようになった「PI-EXシステム」と発展していく。やがて終盤には、共通規格を固定ボルト周辺に限定し、さらに複雑な発射機構を実現した「スーパービーダマンR」や、同様の規格でビーダマン本体の構成パーツ自体を組み替え可能にした「スーパービーダマンR-Eunit」と続いていった。

こうしてスーパービーダマンのデザインの系譜を紐解くと、ボンバーマンというキャラクターの身体の機械としての性質に注目することで、その身体を拡張していったと整理することができるだろう。パーツを接続するところからはじまり、最終的には身体そのものを分解し交換可能に至ったというわけだ。

とはいえ、こうしたデザインが、ボンバーマンそのものである必然はなかったこともまた確かであろう。実際に権利の関係で、今賀俊は連載版でボンバーマンだった初期のビーダマンのデザインを、電子書籍化のタイミングでオリジナルのものに書き直している。しかしながら「人型」であるものを「拡張」する、という想像力は、ボンバーマンの持っていたロボット的側面がなくては発展せず、仮にタートルズやドンキーコングなどの動物のモチーフでは、同じような発展は不可能だっただろうと思われる。

ロングバレル でないものをロングバレル と呼ぶ

こうした流れが興味深いのは、実在の銃器開発の発展史と同期して見える部分があることだ。

一般に小銃(ライフル)と呼ばれる火器が歩兵において一般的な装備になったのは16世紀ごろであるが、20世紀の二度の世界大戦を通じて高性能化し、第二次世界大戦後には自動化された突撃銃(アサルトライフル)というカテゴリに結実した。1970年代終盤になると、ステアーAUGのような機種によってモジュール化による換装という概念が出現し、やがてピカティニーレールというメーカーを超えた共通規格によって、用途に応じてさまざまなパーツを換装可能な、総合的なシステムへと発展していった。

ビーダマンがこうした銃器の発展史を直接参照していたかどうかは定かではないが、少なくとも「ロングバレル」「マガジン」といった銃器と共通するパーツ名称は、ある程度意図的に採用されたものと思われる。

たとえば『スーパービーダマン』劇中で、ロングバレルの機能は「ライフルの銃身と同じ役割を果たす。この部分が長いほど直進安定性を向上させることができる」と説明されている。しかし物理学的にはライフルの長銃身はライフリングによる弾頭の回転と発射の際の圧力を逃さず初速を上げることによって直進安定性を高めているので、ビー玉をパーツに沿って転がすことで発射時のブレを矯正するロングバレルはまったく別のメカニズムである。そもそも形状だけを見れば「バレル=樽」と呼べるような円筒状にはなっておらず「レール」と呼ぶ方が正確だ。にもかかわらずこのような説明が採用されているのは、やはり銃器にまつわるシステマティックなかっこよさを導入しようという意図があったものと考えてよいだろう。

物理と生理を超越する倫理

『スーパービーダマン』の物語は、必然的にこうしたビーダマンのデザインやそれを補強する銃器の美学と、呼応しながら展開していくことになった。

『スーパービーダマン』は、小学五年生のタマゴ、ガンマ、サラーが、さまざまな仲間たちとビーダマンという競技を通じて、絆を育んでいく物語だ。その構造はおおまかには「レッツ&ゴー!!」と類似しており、スポーツマンシップに則った水平的・兄弟的な拡張が基調になっている。しかしそこに込められた美学は、むしろ対照的でさえある。

『スーパービーダマン』には数々のキャラクターが登場するが、ここでは主人公であるタマゴと、実質的にもうひとりの主人公としての役割を与えられているガンマというふたりのキャラクターに焦点を絞って見ていきたい。

劇中で「タマゴ」と呼ばれる戸坂玉悟(とさか たまご)は、パワーに優れたプレイヤーとして描かれる。タマゴの能力は主にフィジカルの強靭さに置かれており、これは物語を通じてさまざまな場所で繰り返し描かれる。たとえばあまりの腕力にビーダマンのほうがが耐えられず壊れてしまったり、タマゴ専用に設計された新型ビーダマンを試し打ちしたチームメイトのビリーが手に痺れを訴える一方、タマゴは平然としている描写がある。

こうしたタマゴのパワーを象徴する技が「締め撃ち」だ。締め撃ちとは、ビー玉をホールドするパーツを締めつけることで、発射の威力を増大する手法のことだ。もともとの玩具では想定されていないある種の裏技であったのだが、流行とともにメーカー側もこうした手法を機能として取り込んでいくことになった。特にタマゴが脚を使って体全体で締め撃ちを行うシーンは幾度も印象的に描かれており、これはやがて「キャノンショット」という名前が与えられ、必殺技としての役割を担っていく。

物語を通じて、タマゴの美学は徹底したスポーツマンシップとして描かれる。それを象徴する展開が、物語の最後の敵となるマダラという名の少年との対決だ。この時点において、ビーダマンの競技はプレイヤーに割り当てられた「ボム」と呼ばれるターゲットに向けてビー玉を撃ち合うルールを採用している。しかしマダラは、ビー玉をボムではなく人に向けて発射し怪我をさせ、行動不能に陥れることでバトルに勝利しようとする。タマゴもビー玉を当てられ負傷するが、勝利をあきらめようとしない。このことを理解できないマダラに対して、タマゴはその理由を次のように説明する。

「オレはバトルをしているから……、ボムさえやられてなければ、オレは何度でも立ち上がる……。」

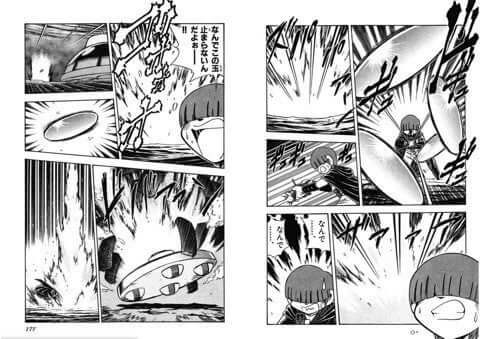

その後、マダラのビー玉を水中に潜って回避したタマゴは、その圧倒的なパワーで水を割るほどのキャノンショットを放ち、マダラの反撃を押しのけて、ルールに則ってマダラのボムのみを破壊し勝利する。

これは優れたフィジカルを与えられたタマゴというキャラクターと、ともすれば力任せに見えるパワーショットを、漫画的なファンタジックな描写を通じて美学に昇華した優れた表現だ。

ここでタマゴが提示しているのは、ビー玉の動きを規定する物理や負傷すれば立ち上がれなくなる人間の生理を、スポーツにおけるルール、倫理が上回っていく美学だ。圧倒的な力を持っていながらそれをルールにのみ則って競技のためにだけ行使する倫理の強度が、タマゴを主人公たらしめているのである。

スナイパーは軍人か殺し屋か

タマゴと並ぶもうひとりの主人公といっていいのが西部丸馬(にしべ がんま)、通称「ガンマ」だ。ガンマは当初ライバル的な存在として登場するが、すぐにタマゴと意気投合し、以降は物語における中心人物となる。それ以降の展開においては、全体を牽引する役割を果たすシーンが増えており、ほとんど主人公といって差し支えない活躍を見せるようになっていく。

ガンマは“スナイパー”の異名を持ち、早撃ちや連射、精密射撃を得意とするテクニカルなプレイヤーとして描かれる。一方で、フィジカルにおいてはタマゴに及ばないとされていて、自ら改造したビーダマンに対して、筋力が追いつかない描写もある。

人格的にはやや自己中心的で短気と設定することで親近感を持って描かれているものの、ガンマはその知性においてはほとんど完璧な存在として振る舞う。精密射撃のようなテクニックは手の技術と考えてもよいが、コントロールが判断と結びついているというこれまでの本稿の議論を踏まえれば、ある種の知性として解釈することもできる。それだけでなく、しかるべき設備を手に入れた後は自ら図面を引いてビーダマンを設計するエンジニアとして才能を発揮していくし、物語を通じて出会った多数のプレイヤーたちをまとめてリーダーシップを発揮していく役割は、タマゴではなくむしろガンマに与えられている。物語終盤においては、一隻の船が研究所として独立した際、全体を鼓舞するスピーチを行っており、これはかなり直接的に軍の指揮官を思い起こさせる。

ガンマの持つこうしたインテリジェンスからは、これまで論じてきた「軍人」の美学との結びつきが見てとれる。そしてそれゆえに、ガンマは主体が社会と短絡することで生まれる暴力の可能性も内包している。

このことをもっともわかりやすく表現しているのは、ガンマのファッションだ。タマゴの服装がオーバーサイズのTシャツにショートパンツ、スニーカーというストリートスポーツ色の強いものであるのに対して、ガンマの服装は肩の筋肉を強調する黒いノースリーブに、サンドイエローのパンツを編み上げブーツに入れるスタイルで、チェストリグやグローブ、サングラスといったアクセサリーも含めて、強いミリタリー志向が見て取れる。

興味深いのは、このガンマの服装が、あきらかにミリタリーを参照しているにもかかわらず、作中序盤で「まるで殺し屋みたいなカッコ」と表現されていることだ。確かに、少年向けの作品で軍人というワードを出すことが憚られたという事情を推察することも可能ではある。しかしその言い換えとして「殺し屋」という言葉が選ばれたことは、ガンマとそのファッションが体現している軍人の美学が、暴力と不可分に結びついていることを告白しているとはいえないだろうか。

この問題は、先述した最後の敵、マダラの描写にも関係してくる。マダラは勝利のために、というよりは自らの快楽のために、ビー玉を他人に向けて撃ち、怪我をさせていく。それは引き金を引けば弾が出る、いや出てしまう、ビーダマン=銃器の持つ暴力性に他ならない。マダラがその暴力性を自らの快楽のために他人に向ける状況に陥った理由を、タマゴはこのように喝破する。

「おまえは今まで、バトルしてたんじゃなくて、ずーっとビーダマンで1人遊びしていたんじゃないのか?」

このことは、ガンマの過去にまつわるエピソードと組み合わせることによって、さらに重要な意味を帯びる。以前関西に住んでいたガンマは、自分に憧れていた当時のチームメイトであるトキオに「ワイは1人がええ」と言い張り、そのまま別れてしまった過去がある。そのために捨てられたと感じたトキオたちかつての友人と対立することになるのだが、トキオに過去の行いの理由を問い詰められ、ガンマは次のように答えている。

「おまえらに、泣き顔見られとうなかっただけや。」

ここでガンマは自らの弱さを露呈することを嫌って孤独を選んだことを告白している。作中ではトキオは納得するのだが、これは「なぜ自分たちを捨てて出ていったのに、今はタマゴとチームを組んでいるのか」というそもそものトキオの疑問に答えているとは言い難い。

トキオの疑問はもっともなものだ。この疑問には、ガンマとタマゴが体現する美学に注目すれば、答えを出すことができる。すなわち、ガンマがマダラのような暴力に身を落とさないために必要としていたのは、自分に憧れる部下であるトキオではなく、ゲームのルールという上位概念で物理現象というルールさえも上書きしてしまうタマゴだったとはいえないだろうか。

当初、ガンマがタマゴのライバルとして登場したことはすでに述べた。ガンマが関西から引っ越さず、またはタマゴに出会わず、あるいは対立したまま時が経っていたら……マダラのような最強最悪の「殺し屋」として、タマゴの前に立ちはだかっていた可能性も、大いに感じさせるところである。

(続く)

この記事は、PLANETSのメルマガで2019年4月11日に配信した同名連載をリニューアルしたものです。あらためて、2021年8月19日に公開しました。

これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。