いまやアジアの共通言語になりつつある「異世界転生」ジャンル。その多くが「復讐劇」の形態をとる点はよく似ていますが、日本ではいじめられっ子が個人的動機から強者を見返すパターンが多い一方、中国・韓国ではそれぞれの社会の特質を反映し、復讐にまつわるモチベーションのあり方が大きく異なるようです。

今回はゲーム研究者の井上明人さんに、韓国・中国での「異世界転生」ものの方向性の違いを考察していただきました。

端的に言うとね。

「ピッコマ」から見える韓国・中国での転生ものの隆盛

最初に異世界転生ものについて書いたのは、2017年だった。2017年時点では、ウェブ小説をベースとした異世界作品の消費はピークなのではないかと思っていた。しかし、異世界ものの快進撃は、2021年現在になっても、とどまることなくウェブ小説のコミカライズやアニメ化の波は多くの読者諸氏が知るところだろう。

そして、この波は、国内のみの状況にとどまらず、2010年代後半には、もはや韓国・中国を含むアジアをまたぐ一大文化現象になっていると言っていい。

この状況をもっとも、わかりやすく把握できるのは、2016年にサービスがスタートした、ウェブマンガアプリのスマートデバイス向けの漫画・小説アプリ「ピッコマ」である。

「ピッコマ」は韓国資本のアプリであり、ベースになっているサービスが韓国の「カカオページ」である。日本のマンガも数多く掲載されているが、韓国と中国のウェブマンガが多数日本向けにローカライズされている。そして、その多くに「転生」もののストーリーが含まれ、また、人気作品の多くが各国のウェブ小説をベースにしている。

たとえば、2020年の「ピッコマ」内でよく読まれた人気作品を見てみると、2020年に国内で歴史的な大ヒットを遂げた『鬼滅の刃』は、3位にとどまり、1位は韓国発の『俺だけレベルアップな件』(2016-、Chugong・h-goon・DUBU(REDICE STUDIO)、原題:나 혼자만 레벨업)、2位も韓国の『極道高校生』(2017-、原作lee hoon young、作画KIM EUI KWON、原題:보스 인 스쿨)(もとは、カカオページではなくtoomicsという別のサイトの人気作品)と韓国勢が上に並ぶ。そして、『鬼滅の刃』の次に並ぶのは、中国版の「なろう」とも言えるウェブ小説サイト「阅文集团」の人気作品『Retry〜再び最強の神仙へ〜』(2016?-、原作:十里剣神 作画:大行道動漫、原題:重生之都市修仙)となっている。

中世ヨーロッパ風ファンタジー世界ではなく、武侠世界に転生する中国系転生小説

では、「ピッコマ」でローカライズされるような作品は、「小説家になろう」のような異世界転生ものの小説そのものかというと、似た点は多いのだが、全く一緒というわけではない。

大きな違いの一つを、ざっくりといえば、転生する先が、中世ヨーロッパ風の謎ファンタジー世界ではなく、中世中国風の謎ファンタジー世界である「武侠世界」に転生することが多い。

なろう小説であれば、D級冒険者・C級冒険者、B級冒険者……といった強さのランキングシステムがあるが、武侠ものであれば、一成、二成、三成……(あるいは、達人、一流達人、超一流達人……など)といった形で概念系が変わる。この概念系は、かなり普及しているようで、中世ヨーロッパ風ファンタジーであっても、中国・韓国の作品では、「一成、二成……」の概念が使われていることも多い。たとえば、『4000年ぶりに帰還した大魔導士』(2017-、kd-dragon(REDICE STUDIO)・落下傘・フジツボ、原題:4000년 만에 귀환한 대마도사)などは、ほとんどヨーロッパ風の登場人物しか登場しないが、強さの概念系だけは、「一成、二成……」がベースとなっている。

武侠世界観というジャンルは日本ではマイナージャンルだが、中国・韓国のコンテンツマーケットにおいては、もともと20世紀の中頃から広く受容されてきた超メジャージャンルである。この世界観が、いかに支配的なものかがわかるだろう。

物語のベースも、その影響があり近年の「転生」モチーフと、武侠世界観モチーフをかけ合わせたようなものも少なくない。たとえば、『神魔驚天記』(2016-、GomGuck・O’Emperor、原題:신마경천기)や、『華山転生』(2016-、tomassi・JUN、原題:화산전생)は、いずれも無念のなか死んだ主人公が前世の記憶をもって次の生に転生し、次の生で無双する。また、「もともと伝説的な武人だった主人公が死んだのち、数千年後に転生する話」などの設定も数多くあり、連載を追っていると、あまりにもそれぞれの作品の設定が似かよっているので、どの話がどの作品だったのか混乱してしまいそうになる感じなどは、まさに「なろう小説」を読んでいる感覚に近い。

復讐劇の日・韓・中

「なろう小説」が、設定だけは、一見して似ているが、中身にいくつかのクラスターがあるように、「ピッコマ」の転生物語群にも、いくつかの作品の方向性がある。

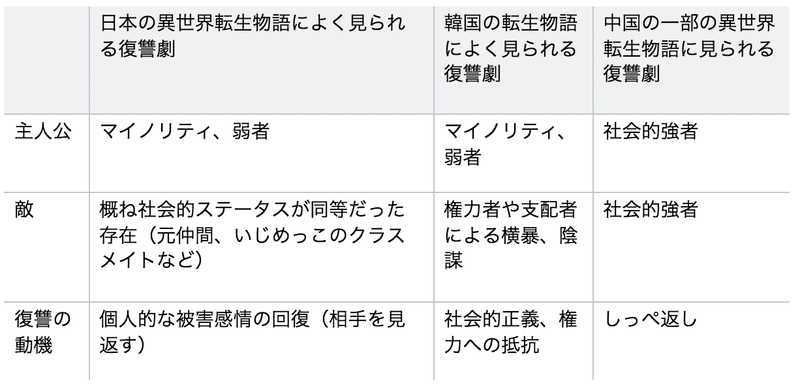

アジアの転生ものの作品は、「復讐劇」の形態をとる作品が非常に多いのだが、復讐にかかるモチベーションのあり方がそれぞれに大きく異なっている。

(1)日本:いじめられっ子の復讐からの発展

まず、日本の復讐劇シナリオから確認しておくと、このジャンルは、すでにブームが一周した感があるが、2010年代前半からすでに、白米良『ありふれた職業で世界最強』(2013-)や、アネコユサギ『盾の勇者の成り上がり』(2012-)があり、2010年代後半には、勇者パーティーから無能の烙印をおされて追い出された主人公が、やりかえすというタイプのテンプレートが量産された。基本の物語フォーマットは、いじめられっ子がいじめっ子を見返すタイプの怨念系の話の亜種が多かった。最近は、復讐物語が基本フォーマットになりすぎたため、もはやいじめられっ子ストーリーとも言い切れなくなってきたが、日本の作品における復讐の対象は、クラスメイトだとか、もともとは対等な立場だった人間にたいする復讐がかなり多く見受けられると言っていいだろう。そして、追い出された主人公は何かしらの正義を主張できる立場にあることが多い。

(2)韓国:権力者に対する抵抗としての復讐

そして、韓国系の復讐劇シナリオだが、これは怨念の強さが日本よりもグレードアップする感触が強い。たとえば、ピッコマで連載され、国内で話題となっている作品に『梨泰院クラス』(2017-2018、Kwang jin、原題:이태원 클라쓰)(「ピッコマ」では、ローカライズの結果『六本木クラス』と改題)などはわかりやすいが、対決する相手が同じクラスのいじめっ子であるにしても、そのいじめっ子は、大財閥の息子であり、主人公を追い込んでくる存在は、社会的な権力者であり、韓国系の復讐劇シナリオの多くは、個人的な復讐劇である以上に、不当な権力に対する社会正義の実現という形式をとって表現されていることが多い。

先に紹介した、武侠ものの『神魔驚天記』や、中世ヨーロッパ風の『4000年ぶりに帰還した大魔導士』のどちらでも、権力者や支配者による陰謀が物語の大きな主題となっている。

韓国の「復讐モノ」は、日本人の読者である私にとっては、正直、やや情念が濃すぎる印象をもってしまうが、近代韓国社会において「権力者の陰謀」は日本よりも遥かに切実で実際にたびたび大きな事件が起こっている社会でもある(光州事件や、6月民主抗争など)。

日本的なコンテンツとは明らかに異なっているが、「韓国」という社会の特質がこういったところにも流れ込んでいるのをみることができるのは、興味深くもある。

(3)中国:弱肉強食の世界における復讐

さて、韓国の復讐劇までは、日本の多くの読者にとっても比較的、読みやすいというか日本の物語の類型の一種としても回収できないわけでもない。実際、日本の物語でも、権力者への復讐が要素として含まれていることは珍しくはない。その意味で、韓国と日本の物語の違いは、あくまで全体的な傾向性の話であって、いずれも「虐げられた弱者が正義の実現を図る」という点では、大まかには類似した物語である。復讐のモチベーションが個人的なものが強いか、社会的な文脈が強いかという違いがあるという程度の問題でしかないと言えば、そうなのである。

他方で、カルチャーショックを受けてしまうのは、やはり中国ウェブ小説発のいくつかの作品群である。一部の中国作品の復讐ものには、正義の問題というものが存在しない。

予め断っておくと、「ピッコマ」では、中国系コンテンツのローカライズは、韓国作品に比べると、そこまで多いわけではないので、ここで紹介する作品が中国という巨大国家の全体を代表していると言い切れるわけではない。……しかし、それでも、次に挙げるいくつかの作品を挙げたいと思うのは、やはり、どう捻っても、日本の物語の作品系譜からは出てこないからである。

まず、軽いジャブ的に紹介しておくと、たとえば、『最強課金プレイヤー』(2019?、原作:SHIWUSHUANG、作画:XIANGPIZHA、中国語原題:氪金玩家)は、その傾向をもった作品の一つだ。現実世界で、とある富豪にひどい目に合わされた主人公は、VRMMOの世界で再起を図り、自分を軽んじた相手にやりかえすのだが、そもそも、主人公自体がいささか落ちぶれたとは言え大富豪なのである。『最強課金プレイヤー』というタイトルがあらわしているように、主人公はゲームの世界で億単位の金額を使ってゲーム内世界で最強になっている。

『Retry〜再び最強の神仙へ〜』:登場人物の全員が悪役の発想

中国作品で、特筆すべき作品は、『Retry〜再び最強の神仙へ〜』である。最初に言及したとおり、2020年の「ピッコマ」ではアクセス数が、3位の『鬼滅の刃』に次ぐ4位の人気作品であり、「ピッコマ」内で、もっともたくさん読まれた中国ウェブトゥーンになる。

主人公は、500年修行した仙人だったのだが、仙人として命を失ったあとに大学生時代(日本では2019年)にタイムリープをして、人生をやりなおす。

本作は、弱肉強食の世界観なのであるが、この作品の提示する力こそが全ての世界というのは、たとえば『グラップラー刃牙』シリーズ(1991-、板垣恵介)など以上に一貫した「力」への信頼がおかれている。

比較のために刃牙シリーズとの違いを確認しておくと、刃牙シリーズの世界の中で「世界最強」というような概念が登場するとき、「最強」という価値観が重要な作品世界であることは、読者にむかって繰り返し説得される。銃が登場した近代以後の世界において、個人的な力を磨き上げることが無意味なのではないかというような、ごくあたりまえの考えを、あえて否定するために、刃牙シリーズの格闘家たちは一人で野生の猛獣を倒し、軍隊と立ち向かい、アメリカ大統領を震えさせる。刃牙シリーズは、そのようなフィクションのリアリティを説得的に繰り返し描くことではじめて成立する魅力的な法螺話である。

一方で、『Retry〜再び最強の神仙へ〜』は力が重要であるということを一切、誰も説得しない。説得しないし、それが重要であるとか、重要でないといったメタ的な価値について誰も、疑問を挟まない。登場人物の全員が、個人的な武力、財力、政治力、美貌といった現世的な「力」が何よりも重要だということについて、一切の疑問を持っていない。そして、誰も、復讐者の正義だとか、弱者の権利だとか、そういうことを口にしない。

復讐をするならば、ただ単に力でもって、相手を制圧すればよい。虐げられたら、ただ単にやりかえす。何だったら、殺したければ殺してもよいので、主人公は、けっこうどんどんと相手を殺す。

主人公の真田啓友(中国語版では、陳扇)は、基本的に現世においては、範馬勇次郎ポジションのほぼ無敵の存在であるのだが、社会的にそれほど偉いわけではなく、また若いということで、さまざまな武道家に因縁をふっかけられたり、自分から因縁をふっかけていくのだが、負けた相手に対して情けというものが本当にない。というか、情という概念がそもそもごく僅かにしかこの人物の中に発揮されない。

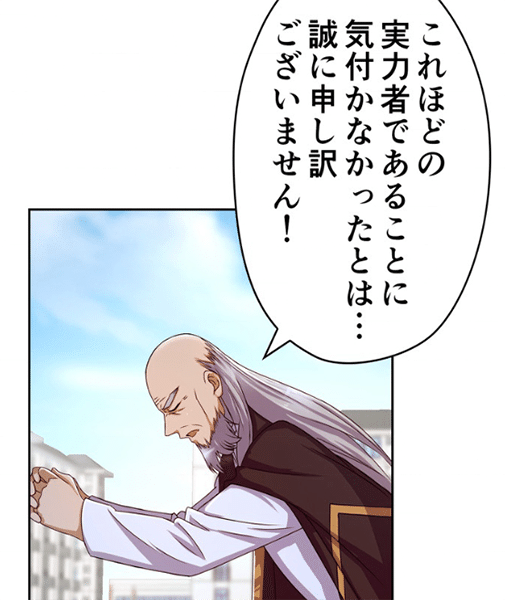

この作品の特徴を示す話の流れを示す一例として、54話における展開を見てみよう。

主人公は、その腕を見込まれて臨時で軍隊の教官をやることになるが、その際に八極門の武術の達人から若造が偉そうにしているという理由で、さらっと喧嘩を売られるのだが、びたいち危機に陥ることもなく、これを撃退する。

そこで、八極門の大先生と呼ばれる人物から丁寧に謝罪されるが、主人公の真田は不愉快そうに一言

「もういいでしょう? さっさと脚を切って消えてください」

と、ちょっとした挑発を受けただけにも関わらず、挑発をした相手の脚を切断することを要求する。

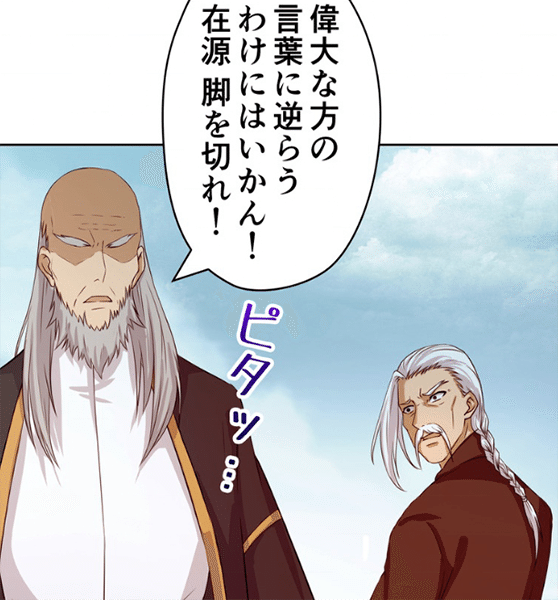

そして、八極門の大先生も、絶対的な強者である主人公の言葉に逆らうわけにはいかないということで、自分の弟子に対して脚を切ることを要求する。

脚を切るように言われた当人は

ここで拒否すれば我が門派に恨みを持たれてしまうかもしれない!

私一人の犠牲で解決できるのであれば……!

と逡巡したあとに、本当に脚を切ってしまう。

八極拳の門派の若者の一人は

ほ…本当に切るなんて!

と驚いてみせるが、当然の反応だろう。

主人公のこの要求は、明らかに過大な要求であり、悪役のやることである。まずもって、周囲はドン引きしてしかるべき要求なのだが、理解し難い展開はこのあとに続く。

日本で書かれたシナリオであれば、いくらなんでも、こんなことをやる人は、周囲に怖がられて、敬遠されてしまう展開になるだろうところだが、本作はそうならない。

部下だった軍隊の兵隊たちに歓迎され、胴上げされて「総括教官バンザイ!」と、ここから、めでたしめでたし、おつかれさまでした、という展開につながっていく。

※2024年追記:2021年の連載当時はこの程度の内容だったが2024年現在はさらに過激化している。

徹底して誰も正義の問題を考えていない

誰も、主人公に対して正義心から咎めたりすることもない。淡々と、起こるべきことが起き、そこにはただ単なる予定調和がありましたというふうな具合で展開していく。

しかも、こういった刺激の強い展開は、物語の中で重要な数回のエピソードというわけではなく、ドラえもんが毎回新しい道具をのび太くんに提供するぐらいの勢いで、毎回のように主人公をなめくさった小物が登場して、主人公がちょっとドン引きするような形でやり返す。過剰防衛どころではない。

誰かにツッコミを入れてほしいのだが、ツッコミを入れてほしいところで、どこからもツッコミが入らないし、これは(たぶん)ギャグ漫画だというわけでもない。

恐ろしいのは、この物語がいわゆるダークヒーロー的な含みで展開されているわけではないということである。日本やアメリカで作られたダークヒーローものの作品であれば、どこかに正義を説く人が出てくる、あるいは正義の問題がなぜ歪んでしまうのかということを描こうとする。

この世界には、少なくとも、通常日本のシナリオで登場するような正義の問題は、ほぼ一貫して描かれることはないし、そういうことに思い悩む人間も登場しない。

悪役めいているのは、主人公だけでなく、この作品内に登場する人物の全てがその調子なのだ。たとえば、一話に登場する準ヒロイン的な位置づけのキャラが、初っ端から開陳する世界観からして、もうすでに徹底している。

準ヒロインキャラの女の子の母親が主人公の母親と旧友だったということで、主人公が、女の子に紹介されたときの女の子は内心で、

こいつが啓友? 全然大したことないじゃん

低レベルもいいとこだわ 親しくする必要はなさそうね

握手を求められても

あんたが私を手助けするですって? 笑わせないで!

うちのパパは国会議員でママは会社の社長なのよ? 私があんたに助けを求めることなんてあり得ないっつーの!

と、非常にヒエラルキカルな発想で相手を見下す発想を連発する。これは、特殊なキャラ付けのためにギャップを狙ってこういうキャラが登場するのかな、とか最初のうちは勘違いしそうになるのだが、この作品は読み進めていっても、延々とこういうタイプのキャラ――人を社会的なヒエラルキーで判断をするような――が立て続けに登場し、敵側だろうが、味方側だろうが、こういう登場人物のオンパレードである。

社会は、武力、財力、権力といった力でできあがっており、人間の評価は、その力の有無で決まるのだ、といった発想が一貫している。

日本の作品で、『Retry』に近い作品をあえて探すとすれば、『美味しんぼ』の作者でもある雁屋哲が手掛けた『野望の王国』(1977-1982、作画:由起賢二)あたりがかなり近い作品になるだろう。『野望の王国』は、東大法学部卒のエリート2名が、暴力団を牛耳って暴力の力で日本を牛耳ることを目指すという、エキセントリックな作品で、暴力や知力、権力といった「力」がいかに重要かということが強調されるが、基本的にはやはり『グラップラー刃牙』シリーズと同様で、あえて「力」にこだわることの意味を説得しようとしてしまうし、やはり主人公たちは頻繁に情に絆されたり、正義の問題を考えたりしてしまう。

俺Tueeeeと、中国の戦国的感性との悪魔合体か

筆者は、中国コンテンツの全体像に詳しいというわけではないが、中国のコンテンツの全てがこういうものではないということはむろん了解しているつもりである。

20世紀に普及した武侠小説の多くは義や情を扱ったものだし、現代の中国発コンテンツということでいえば、たとえばソーシャルゲームの『アークナイツ』などは、複雑なイデオロギー衝突や差別をめぐる物語だ。劉慈欣『三体』(2006)も冒頭から文化大革命をめぐる描写があり、現代中国における支配的な物語が『Retry』のようなものではないということは、強調しておきたい。筆者が付き合ってきた中国人の方から、『Retry』の登場人物のような印象をうけたこともない。

その上で、日本で読んできた作品の中で、本作の世界観に強いて連なる類のものを挙げるとすれば、古代中国を描いた歴史小説の話がおそらく、かなり近いところがある。

古代中国の武将の話というのは、だいぶ気軽に人の首を刎ねる話が多い。むろん、暴君として知られる、桀王や紂王のような人物はたくさん人を殺すが、歴史的に尊敬されているはずの人物でも、だいぶ人の首を刎ねる。たとえば、一人目の孫氏として知られる孫武は、美女たちを軍隊として動くようにせよと訓練をまかされたときに、言うことを聞かない美女の首を刎ねたという逸話があるし、鶏鳴狗盗の逸話で有名な孟嘗君などは、村人から背の低いことを馬鹿にされたことを理由に村人を皆殺しにしたという嘘か真かわからない話が伝わっている。

『Retry』のキャラクターたちの日本では類を見ないほどの完全な性悪説的世界観が、「中国」の全てではないにせよ、中国の物語伝統の中の流れの一つに位置づけられるということぐらいは言えるだろう。

そして、この中国的性悪説世界観と、転生俺Tueeee物語は、たぶん誰も意図したものではなかったろうが、どうも相性がよかった、ということだろう。

弱者の正義の概念は必要か?

『Retry』は、正直なところ2020年に見たコンテンツの中ではトップクラスの衝撃だった。天然物の悪夢的なディストピア小説のようだった。

日本的のなろう小説における「マイノリティの復讐劇」というのは、あまり褒められたものではないと思っていた。少なくともウェブ小説の主流ではなくなってほしいと個人的に思っていた。被害者意識を過剰に育てすぎてしまった人や、みっともない自己正当化を繰り返す人がSNSで目に入ってしまうことはよくある。「マイノリティの復讐劇」は、自らをやたら悲劇化したり、他者を敵対視するような思想を育ててしまうのに都合のいい物語でもあり、念のためベタに突っ込んでおくならば、安易なナルシズムを育む物語は、奴隷とハーレムの次ぐらいに「だめ」な物語である。<弱者であると同時に正義である>というよりは、<弱者イコール正義>みたいな発想が、まったくダメなものだということは、いまさら言うまでもなく、いちいち突っ込む気すら起こらないような話だ。

では、その真逆をいって弱者が自己の居場所を確保するために、正義の概念をどこまで抜いていいのかというと、弱者と正義の概念の結びつきを、完全にゼロにしてみた世界観というのを実装すると『Retry』になる。全員が嫌なヤツだけで構成される『Retry』世界観では、マイノリティーが自己の権利を勝ち取るためには何かしらの力で相手を制圧してみせるほかない。

弱者が弱者であるということのみを根拠に正義であるかのような振る舞いをする世界も悪夢だが、弱者に対する一切の配慮のない世界観というのもまた悪夢であると言わざるをえない。

そして、このような世界観は、やはり日本という閉じたコンテンツの空間からだと、なかなか登場しづらいものだ。

コミカライズされ、アニメ化されていくウェブ小説のビジネススキームと、ゲーム的なウェブ小説の物語のフォーマットは、2010年代の半ばに、完全に国境を超えたと言える。そして、同じフォーマットが各国でローカライズされたからこそ、その地域にしか成立しえていない世界観が提示されたと言えるだろう。

<2024年追記>

本校執筆時点(2021年1月)では、『Retry』の「力こそが全て」的な殺伐とした世界観が、実際の世界情勢に何かしら関わるようなものだと感じていなかった。

しかし、中国政府の在大阪総領事、薛剣(せつ・けん)氏がウクライナ侵攻に際し、2022年2月24日にしたツイートはそうとも言い切れないという状況を感じさせた。薛剣氏のツイートは次のようなものだ(誤字脱字等ママ)。

ウクライナ問題から銘記すべき一大教訓:

「弱い人は絶対に強い人に喧嘩を売る様な愚かをしては行けないこと!仮に何処かほかの強い人が後ろに立って応援すると約束してくれてもだ。」

これと関連で更に言えば、「人に唆されて、火中の栗を拾っては行けないこと」だ

(薛剑XueJian,2022,https://twitter.com/xuejianosaka/status/1496838411436519425<2024年7月9日閲覧>)

上記の発言は『Retry』の読者であれば『Retry』の作品内の登場人物がいかにも言いそうな発言だと感じるようなものだろう。

ロシアの安全保障政策を専門とする小泉悠によれば、ロシアにもまた、こうした「力こそが全て」といった19世紀的とも言える世界観が根強く存在しているらしいが(小泉悠,2022,《ウクライナ軍事侵攻》「頭の中が100年単位で古い」プーチンの“あまりに特殊な国家観”https://bunshun.jp/articles/-/52317)2022年のウクライナへの侵攻以後、『Retry』を読むことは、権威主義的な社会空間に対する理解のとっかかりとなりうるのかもしれない。

もちろん、本文中でも繰り返した通り「力こそが全て」という世界観とは異なり、かなり複雑な世界理解を前提とする作品も中国における大人気の作品であり、中国の多くの人々が日本のポップカルチャーを楽しんでくれている状況も同時にあることも、改めて強調しておきたい。

なお、アジアにおけるゲーム文化の広がりについては、ちょうどこの3月に筆者を含む日中韓の論者のテキストを収録した楊駿驍、鄧剣、松本健太郎編 『日中韓のゲーム文化論 なぜ、いま〈東アジア・ゲーム批評〉なのか』(2024、新曜社)が出版されたので、そちらもご参照いただきたい。

(了)

この記事は、PLANETSのメルマガで2021年2月6日に配信した同名連載をリニューアルしたものです。あらためて、2024年7月18日に公開しました。

これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。