デザイナー/ライター/小説家の池田明季哉さんが20世紀末のボーイズトイデザインを振り返る連載「“kakkoii”の誕生──世紀末ボーイズトイ列伝」。今回は、第1次ミニ四駆ブームと『ダッシュ!四駆郎』について論じた前回に続いて、ミニ四駆の第2次ブームと『爆走兄弟レッツ&ゴー!!』とフルカウルミニ四駆が宿した「キャラクター」性に迫ります。

端的に言うとね。

第1次ミニ四駆ブームを支えた『ダッシュ!四駆郎』(以下『四駆郎』)が1992年に連載を終えた後、それを引き継ぐ形で1994年から1999年まで「コロコロコミック」誌上に連載されたのが、こしたてつひろ『爆走兄弟レッツ&ゴー!!』(以下『レッツ&ゴー』)だ。

『レッツ&ゴー』は原作となる漫画版と並行してアニメ化されている。このアニメ版は、展開が原作を追い越してしまったことから独自の解釈を強く打ち出していくことになった。アニメ版におけるミニ四駆描写の特徴(具体的にはスケール感を錯覚させるカメラアングルや、ミニ四駆の高いコントローラビリティ)も重要ではあるのだが、ここではこしたてつひろが手がけた漫画版を中心にして、ミニ四駆というプロダクトの美学がどのように更新されたのかを考えていきたい。

先に結論を述べておこう。『四駆郎』では、父を目指す「親子」の物語と現実を目指す「ホビー」という価値観が結託した、垂直的な構造によって支配されていた。これに対して『レッツ&ゴー』では、「兄弟」を描く物語と「スポーツ」的な価値観による、水平的な構造を軸にして展開していくことになったと見ることができる。

矮小な「大人」と無数の「兄弟」

『レッツ&ゴー』は、そのタイトル通り、星馬烈と星馬豪という兄弟を主人公とした物語だ。兄の烈は頭がよくテクニカルなセッティングが得意で、そのマシン「ソニックセイバー」もコーナリング重視とされている。対して直観に優れた弟の豪はスピード重視のセッティングを好み、愛車「マグナムセイバー」も直線を得意とするマシンとなっている。烈が小学校五年生で豪が四年生と年齢に差をつけてあること、どちらかといえば豪に感情移入させるような作りになっていることを考えれば、烈のような優秀なレーサーを不器用な豪が目指していくような構造にすることも十分可能だったはずだ。しかし実際には、烈と豪は異なるスタイルを持った対等なレーサーであることが強調されていくことになる。

『レッツ&ゴー』の第1回においては、豪がレース中にマグナムを破損させてしまい、烈がそれを助けるという展開が描かれる。そして第2回においては、豪が自分のマシンにスタイル重視で搭載したライトが、期せずして停電で真っ暗になってしまったコースで烈(および他のレーサーたち)を助ける構図になっている。この第2回では、ソニックとマグナムの両方がレース過程で大破しており、烈と豪は失格を覚悟しながら2台を繋ぎ合わせたマシンで完走することを決断する。

この流れは、烈と豪の兄弟が、異なるがゆえに互いの欠点を補完していく存在であることを印象づけるものだ。そしてこの対等な関係は、物語を通じて、チームメイトとなる他のレーサーたちや、ときには対戦するライバルたちにまで、オープンに拡張されていく。

ここで強調しておきたいのは、「兄弟」を増やしていくような水平的な拡張に、「大人」までもが含まれていることだ。

『レッツ&ゴー』においては、星馬兄弟の父親は、戦後中流的な「普通のサラリーマン」として描かれており、ミニ四駆に大きな関わりを持たない。代わりに烈と豪に「セイバー」を託す役割を与えられているのは、ミニ四駆の開発者である土屋博士だ。土屋博士は、劇中では過去飛行機のパイロットであったことが語られてこそいるものの、レーサーではなくあくまでマシンの開発者に徹する。『四駆郎』における源駆郎のような偉大な「父」としては描かれず、それどころかコメディリリーフとして笑いを担当しさえする。またレーサーであり大会をナビゲートするミニ四ファイターも、概ね同様の扱いがされている。こうした大人たちが意図的に「子供っぽく」、あるいは『四駆郎』時代の水準からいえば矮小に描かれるのは、象徴的な意味での「父」の出現と、垂直的な構造の復権を回避するためだろう。本作における「大人」は、あくまで「兄弟」の延長にある存在として定義されており、こうした工夫からは、水平的な構造を徹底的に維持しようとする姿勢が見てとれる。

「世界」の次は「平行宇宙」? 新たな『レッツ&ゴー』

また『レッツ&ゴー』は、その物語展開においても、水平的な拡張を重視している。

『四駆郎』の終盤の展開では、父という自らのルーツを追いかけていった先で、結果として縄文時代以前の地下文明の遺跡へと足を踏み入れていくことになる。この終盤の展開だけでなく、四駆郎(そして父である源駆郎)の姓が「日之丸」、ダッシュ軍団のコーチにして源駆郎の友人の名前が「皇(すめらぎ)」と設定されているなど、日本に関わるモチーフが多様されていることにも注目しておきたい。『四駆郎』は垂直的な構造を志向した結果、「家庭」と「国内」という二重の意味でドメスティックな物語へと「閉じて」いった。

『レッツ&ゴー』の場合もまた日本国内のレースからはじまるのだが、グレート・ジャパン・カップ(GJC)という全国大会の予選会から本戦を経て(第1シーズン:GJC編)、そして世界大会であるワールド・グランプリ(WGP)に、事実上の日本代表として挑戦していくことになる(第2シーズン:WGP編)。『レッツ&ゴー』は「親子」や「日本」に閉じていくのではなく、むしろ新たなライバルの出現によって常に自らを相対化しながら、象徴的な意味での「兄弟」を増やして「世界」へとオープンに拡張していく構造を採用した。

興味深いのは、こうした水平的な拡張の徹底が、やがて烈と豪という主人公たちさえも相対化してしまうことだ。やがてWGP編が完結した後、『レッツ&ゴー』シリーズは、「一文字豪樹」と「一文字烈矢」という、烈と豪によく似た/しかし異なるキャラクターを主人公にした『爆走兄弟レッツ&ゴー!!MAX』を展開する(第3シーズン:MAX編)。MAX編は、シリーズの延長を可能にした功績が評価される一方で、ファンからはそれまで親しんできた主人公の交代に戸惑いが語られることも少なくない。第2次ブーム収束のタイミングに重なっていることもあって、現在に至るまで賛否が分かれている作品といえる。

しかしここまでの議論からいえば、こうした展開が採用されたのは、水平的拡張が「世界」に行き着いた後、作品そのものの相対化にまで至ってしまったためと解釈することができるだろう。もし単に商業的な理由から作品を継続するのであれば、既に人気を得た主人公たちを維持したまま、新しいレースに挑んでいく展開にする方が自然に思える。そこで烈と豪が自分たちとよく似た新たな主人公に直面する展開が選ばれたのは、挑むべき先がいわば他国から「平行宇宙」になったため、といえなくもない。

むろんそのように作中で定義されているわけではなく、設定の上では豪樹と烈矢は単に偶然よく似た他人にすぎないが、ともあれGJC編〜WGP編のパラレルワールドのようにさえ見えるMAX編の存在は、『レッツ&ゴー』シリーズが徹底して水平的拡張を志向してきたことと関連しているという仮説は、それほど的を外したものでもないだろう。

「親子」の「ホビー」は「兄弟」の「スポーツ」へ

こうした水平性は、作中におけるミニ四駆の位置づけにおいても一貫している。

『四駆郎』では、ミニ四駆はあくまで「本物を志向するスケールモデル=ホビー」であることが強調されていたし、自動車文化の中にミニ四駆を位置づけるステートメントなくして物語をはじめることはできなかった。ホビーという言葉が、模型文化の文脈において、到達しえない現実に肉薄する美学(『四駆郎』における「ホライズン」)を象徴していたことは、前回確認したとおりである。

しかし『レッツ&ゴー』においては、ミニ四駆以外のレースは基本的に描かれないし、そもそも実際の自動車自体がほとんど登場しない。先述したような「大人」の扱いを含めて、憧れるべき「父」の姿や、その象徴としての「自動車」は、慎重に排除されているのだ。こうした手法によって、『レッツ&ゴー』はミニ四駆を実車文化からほとんど完全に切り離し、自己完結させることに成功した。

「スポーツ」は、原義的には概ね「余暇に行う気晴らし」というニュアンスを持った言葉だ。つまりスポーツという概念において、レギュレーションによって現実から切り離されているという側面は、本質的な役割を持っている。烈と豪の物語があくまでミニ四駆のレーサーとしての勝敗に完結していることは、ミニ四駆という存在がひとつの「スポーツ」としての立ち位置を与えられていることと深い関わりを持っている。ここに至ってミニ四駆は、ある意味で自らが「おもちゃ」であることを受け入れることによって、現実から、そして「ホビー」文化から独立した「スポーツ」としての地位を手に入れたのだ。

このことは後に起きる第3次ブーム以降の展開においてより重要な意味を持っていくのだが、ひとまずは第1次ブームにおける垂直的な「親子」と「ホビー」をめぐる美学が、第2次ブームにおいて水平的な「兄弟」と「スポーツ」という形に変化したことを確認し、論を進めたい。

ル・マン耐久レースとフルカウルミニ四駆

フルカウルミニ四駆は、基本的に『レッツ&ゴー』を手掛けたこしたてつひろがベースのデザインを担当したことが知られている。だとすれば、ここまで見てきたような物語を通じて描かれた美学は、ミニ四駆のデザインにも表れているはずだ。

前回、『四駆郎』時代のミニ四駆のデザイン、特にエンペラーには実車同様の機能を感じさせるダミーのディテールがふんだんに使われていることを指摘し、これが「本物」を志向する『四駆郎』の「ホビー」性と結びついていることを分析した。ここで用いられているディテールが、基本的にオフロードを走行するラリーのものだったことには注目しておきたい。『四駆郎』において源駆郎が挑むラリーはサバイバル要素の強いものであることが強調され、先述したような縄文時代の遺跡や、ナチス・ドイツにおけるアドルフ・ヒットラーなど、現実の歴史との関係が語られる。『四駆郎』におけるミニ四駆とは、歴史と自然の彩る現実そのものの中を疾走するマシンだった。

烈と豪の愛機、「ソニックセイバー」と「マグナムセイバー」をはじめとした『レッツ&ゴー』関連のミニ四駆は、商品としては「フルカウルミニ四駆」という分類になっている。『四駆郎』に登場したミニ四駆に比べると、『レッツ&ゴー』におけるフルカウルミニ四駆は、機能的なディテールを盛り込むよりも、全体を一体感あるフォルムにまとめることを重視したデザインとなっていることが特徴だ。

設定的にはこうしたデザインの変化は「空力性能を追求したため」とされているが、実際のミニ四駆は、空力性能が決定的な影響をおよぼすような速度域には到達しない。そのためどちらかといえば、イメージソースがラリーからサーキットを走行する耐久レースへと変化したことの影響が大きいと考えるべきだろう。ラリーが舗装されていない自然あふれるコースを走行するのに対して、耐久レースでは管理されたサーキットの中を周回する。これがどれくらい意図されたものかはわからないが、結果としてこのデザインは、先述したようなミニ四駆の独立性・スポーツ性を強調することになった。

フルカウルミニ四駆のこうしたデザインは、物語上の位置づけと手を組んで、実際の商品としてのミニ四駆を本格的なスポーツとして根付かせることにも貢献した。ミニ四駆をオフロードで走行させて速さを競うラリー的なレースは、試してみるとわかるが、実際にはほとんど成立しない。直接操作不能なミニ四駆は、オフロードではどこに向かっていくかをコントロールすることが甚だ困難であるからだ。

しかしこの問題は、管理されたサーキットを周回させる耐久レース的なシチュエーションにおいては大幅に解消される。フルカウルミニ四駆は、耐久レースにおけるレースカーのデザインを参照することで、一定のレギュレーションの元できちんと勝敗を競うことができるという意味での「スポーツ」としてミニ四駆をアピールすることに成功したのだ。

ミニ四駆そのものが「キャラクター」になった

耐久レース的なイメージの引用からはじまったフルカウルミニ四駆のデザインは、やがてそれ以上の意味を宿していく。

株式会社田宮模型を創業した田宮義雄の息子であり、現在株式会社タミヤの会長と社長を兼ねる田宮俊作は、その自叙伝『田宮模型の仕事』で、フルカウルミニ四駆のデザインについて次のように語っている。

このころミニ四駆は、小学館との連携プレーで開発されていました。マシンのデザインは「爆走兄弟レッツ&ゴー!!」の作者、こしたてつひろ先生です。先生のラフスケッチをもとに、私たちの設計者が立体化するのです。

ミニ四駆は、実車のスケールモデルとして誕生し、その後RCカーのジュニア版として成長しました。そしてついに、ミニ四駆そのものが〝キャラクター〟になったのです。

(田宮俊作『田宮模型の仕事―木製モデルからミニ四駆まで』(1997年)276p)

この記述はふたつの意味で重要だ。ひとつは第2次ブームにおけるフルカウルミニ四駆のデザインを通じて、ミニ四駆が実車やRCカーから独立した存在になったと認識されていること。そしてもうひとつは「キャラクター」という言葉が選ばれていることだ。

ここで使われている「キャラクター」の意味は必ずしも限定できるものではないが、タミヤという会社がそれまで取り組んできたホビー性の強い模型と比較して、「特定の参照先を持たず単独で価値を持つことができるようなアイコニックなデザイン」という意味合いを持たせていると思われる。つまりここで田宮俊作が指摘しているのは、フルカウルミニ四駆の全体的なフォルムを重視したデザインがそれぞれアイコニックな魅力を発揮することで、自動車文化から独立したミニ四駆独自のデザインが完成した、ということだろう。

実際、初期の「マグナムセイバー」や「ソニックセイバー」こそいわゆるル・マンカーを思わせるデザインだが、それ以降のフルカウルミニ四駆は、現実に対応する対象を限定しきれないような、ファンタジックなデザインが主流になっていく。それまでは自動車文化に基づいて、現実に存在してもおかしくないような架空の車両をデザインするという要素が残っていたのだが、やがてミニ四駆のデザインというものが独自の文化を形成し、現実の車両ではなく過去のミニ四駆を参照しながら新たなデザインが生まれるような状況ができあがった。結果として、特に第2次ブームの末期には、「ミニ四駆的」としか言いようのない極めて先鋭的なデザインが数多く生まれていくことになったのだ。

こうしたユニークなデザイン群は、やがて田宮俊作が指摘した以上の意味で「キャラクター」として機能していくことになる。それは「人格」としての「キャラクター」──つまり自己の延長としてだけではなく、他者としても機能できるプロダクト、という想像力だ。

「マグナム……!? おまえはまだ走りたいのか?」

『四駆郎』においては、マシンは現実の自動車と同様に、基本的にレーサーの身体の延長として描かれていた。レーサーこそが主体であり、あくまでマシンは操作される対象だった。だからこそ、ミニ四駆ゆえに思い通りに操作できないということを、『四駆郎』は肯定的に受け入れることができなかった。

一見すると、『レッツ&ゴー』も同じ課題に直面しているように見える。

例えば『レッツ&ゴー』を象徴する演出に、次のようなものがある。

豪はマグナムとコースを並走している。レースが佳境に至ると、豪は「いっけー、マグナム!」と叫び、進路を指差す。するとマグナムは、あたかもその声に応えるかのように、突然急加速したりジャンプしたり回転したり(あるいはその全てを複合)して、勝利を掴む──。

こうした演出は、そのダイナミズムが評価される一方で、ミニ四駆の直接的な操作という行為のありえなさが揶揄されることもある。確かにこの演出は、ミニ四駆を操作したいという『四駆郎』的な(さらに言えば自動車文化的な)欲望を、ファンタジックな方法で叶えているようにも見える。

しかし全体を丹念に見ていくと、豪とマグナムの描写には、単にドライバーからマシンへの一方通行の操作にとどまらないものも多い。

たとえば第2巻において、豪はライバルのひとりである鷹羽リョウと完成直後の用水路でレースをするのだが、途中で水が流れてしまい、マグナムと豪は水没してしまう。さすがにレースを諦めようとした豪だったが、水中でもタイヤを回転させ続けるマグナムを見て、次のように言葉をこぼす。

マグナム……!? おまえはまだ走りたいのか?

このシーンで注目したいのは、ここまで「マグナム」と三人称で呼びかけてきた豪が、はじめて「おまえ」という二人称を使っていることだ。ミニ四駆に固有名詞で呼びかけるような台詞は『四駆郎』にも頻繁に見られたが、二人称による呼びかけは登場しなかった。

三人称か二人称かという差は、ミニ四駆がどのような存在として想像されているかを知る上で、非常に大きな意味を持つ。ミニ四駆は物であるので、一般に三人称で呼ばれることが自然である。ミニ四駆を二人称で呼ぶという行為は、ミニ四駆を「コミュニケーション可能な対象」として認めていることを意味している。豪はこの時点で、自らの操作を一方的に受け付けるプロダクトではなく、語りかけに応えることのできる、自分とは異なる主体を持った存在として、いうなれば「キャラクター」としてマグナムを認識しているのだ。

さらにこのシーンにおいて、マグナムは諦めようとしていた豪の判断に影響を与えている。その意味ではマグナムという主体が豪という客体に「操作」を行っているといえなくもない。少なくとも『四駆郎』のときに是とされたような、最強の知性が最強の肉体を駆動するという男性文化の影響を色濃く受けた、レーサーの身体の延長としてのマシン、という想像力からは大きく逸脱している。

もちろんここでは、豪が勝手にマグナムに何らかの主体性を見出しているだけなのか、本当にマグナムに主体となりうる何かが宿っているのかは特定できないように(おそらくは意図的に)描かれている。しかしこうした描写からは、大人たちや幾多のライバルだけでなく、ミニ四駆というモノさえ、絆を育みうる「兄弟」の中に組み入れていく美学を読みとることができるだろう。

ミニ四駆に必ずデザインされた、タイヤ以外のもの

ミニ四駆が二重の意味でキャラクターとして機能するために、キャラクタリスティックなフォルム以上に重要な役割を果たしたと思われるのは、コックピットの存在である。

ミニ四駆の歴史の中で、はっきりしたコックピットを持たない機体はほとんど存在しない。例外になるのはTRFやGPAと銘打たれた幾つかのカスタム仕様のモデルで、コックピット部分が肉抜きされたり完全に覆われたデザインのものを含むが、ベース車両にはコックピットがデザインされている。また「バリアトロン」「シンクロマスターZ9」の2モデルもコンピュータを搭載して自己コントロールを行うという設定でコックピットを持たないが、これらはキャノピーの表面に電子部品を配置したようなイメージのデザインとなっており、むしろコックピットの意匠を残そうとする意向を感じさせるものだ。キャビン部分にある目を思わせるパーツがボディから独立して移動するギミックを持った「ディオマース・ネロ」だけがおそらく本当に例外的なデザインであるが、これは後述するコックピットとキャラクター性の関係をむしろ補強する。コックピットは、現在でも新作が発売され続け膨大な総数を誇るミニ四駆の歴史の中で、ほとんど例外なく採用されている要素なのだ。

ミニ四駆は架空のデザインとはいえ乗り物なのだから、自動車にタイヤが必ずあるように、コックピットもまた基礎的な要素として「あって当然」と考えることもできる。しかし実車へと接続されることが前提となっていた『四駆郎』時代はともかく、そこからの切断とキャラクター化が志向された『レッツ&ゴー』においては、コックピットは必須の要素ではなかったはずだ。マグナムをめぐる先述のような描写を考えれば、むしろ「目」や「顔」のようなデザインへと変化した方が自然であったようにさえ思われる。事実、同じように車輪のついた乗り物をモチーフとした競技おもちゃであるバンダイ社の「クラッシュギア」や「ブレイク轟牙」などでは、明示的なコックピットがデザインされていないマシンも多いし、「目」や「顔」のように解釈できるデザインも散見される。

ミニ四駆のコックピットには、誰が乗っているのか

ミニ四駆はなぜコックピットにこだわり続けたのか。『レッツ&ゴー』には、ミニ四駆のコックピットにまつわる想像力を伺うことができる、興味深い描写がある。

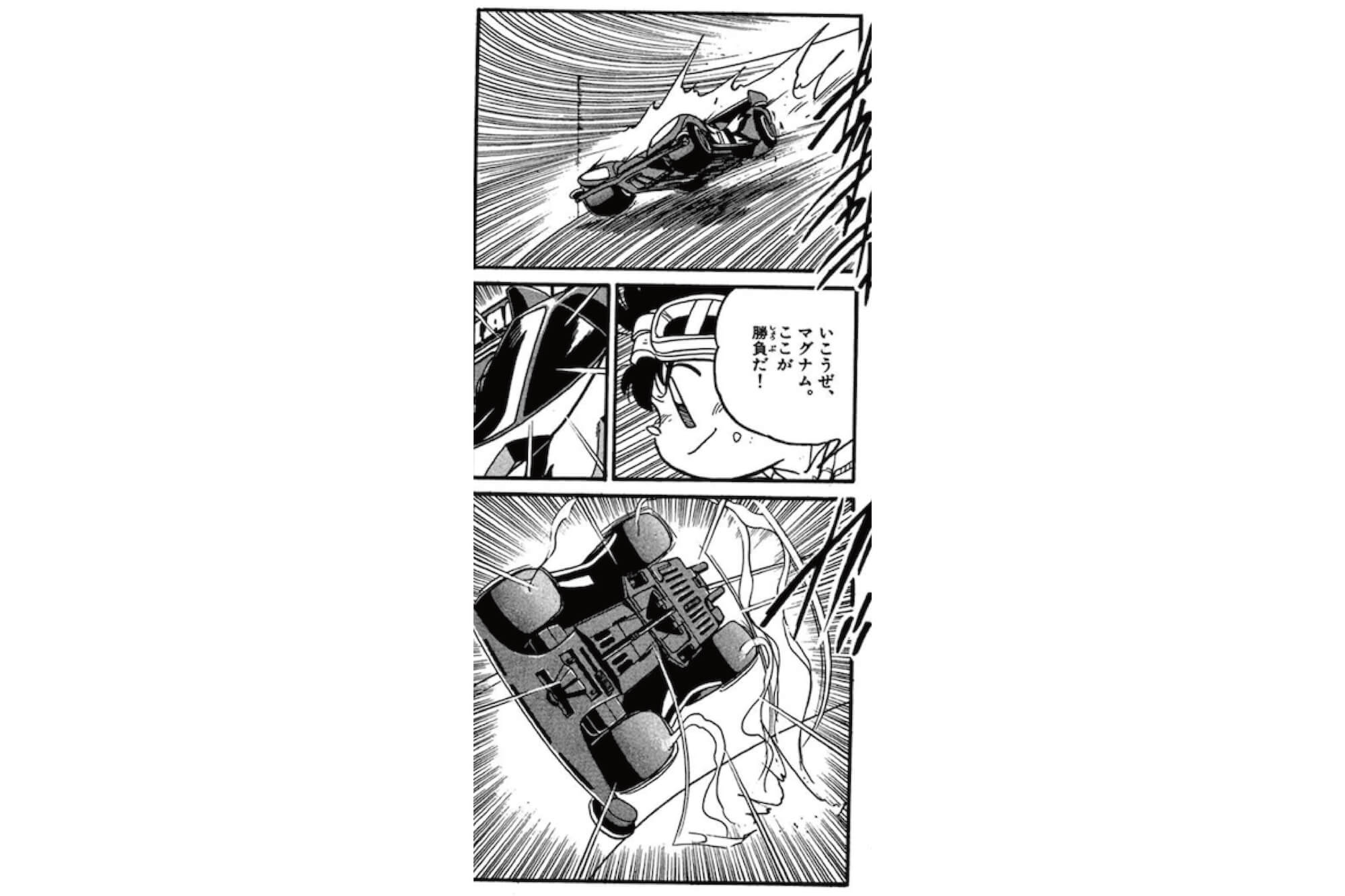

GJCの緒戦において、最終的に豪とマグナムは、ライバルである鷹羽リョウのトライダガーXと一騎打ちの状況になる。ゴール直前、複雑なコーナーが続く最後の難関で、マグナムはトライダガーXに大きく水をあけられてしまう。猛スピードでコーナーに突入したマグナムは、コースアウト寸前の状態に陥る。そこで豪は、マグナムに次のように語りかける。

いこうぜ、マグナム。ここが勝負だ!

するとマグナムは、コースアウトしつつもその勢いで激しく回転しながら、コーナーを全て飛び越えてゴールに一直線に飛んでいく。ゴール直前に着地したマグナムは、トライダガーXを制して、レースに勝利する。

これは一見すると、先述のような「豪の声に応えて飛んでいくマグナム」という演出のバリエーションのように思える。しかし豪が声をかけた後のコマに注目してみよう。ここでアップになっているのは、集中線を伴った、マグナムのコックピットなのだ。この描写からは、明らかに豪の声に応える「何か」がコックピットに「いる」ことが示唆されるのだが、果たして誰が乗っていると解釈するべきなのだろうか。

乗ることのできない乗り物、人格を持たないキャラクター

改めて確認するが、ミニ四駆のデザインは、甚だしくディフォルメされているものの、基本的には自動車である。自動車であれば、コックピットに乗っているのはドライバーである豪のはずだ。実際、ミニ四駆の直接的な前身となったRCでは、ドライバーが付属することが普通だったし、『レッツ&ゴー』内に限定しても、仮想空間内の出来事ではあるものの、豪がマグナムに直接搭乗するようなエピソードも存在する。

しかし豪の「いこうぜ、マグナム」と勧誘する語り口からは、ここでコックピットに縮小された豪本人が乗っている、あるいは投影されているという想像力が発揮されているとはとうてい考えられない。ここに「乗っている」のは、やはり「マグナム」と考えるべきだろう。

とはいえ、マグナムが「ああ、いこうぜ、豪」とはっきり応えるわけでもない。それは作品世界のリアリティの水準に照らして不可能だったのだろうという指摘もあるが、マグナムが回転しながらゴールに飛んでいく描写が可能であるならば、豪の脳裏にこうしたメッセージが響くような演出があってもよかったはずだ。

例えば、ほぼ同時期に展開されていたアニメ『ポケットモンスター』(1997年)は、ポケモントレーナーのサトシがポケモンを介して競技に挑むという意味で『レッツ&ゴー』と似た構造を持っている。この作品において、パートナーとなるピカチュウは明らかに人格を持った存在として定義されている。ピカチュウは完全に独立した意志を持っており、自分が納得しなければ戦わないし、言語能力こそサトシと同じ水準ではないものの、擬似的な会話をすることさえある。こうした描写と比較すると、ミニ四駆の描かれ方が抱えている奇妙な「中途半端さ」が浮き彫りになるだろう。

こうした「中途半端さ」は、ミニ四駆が「乗り物」であることに関係している。ピカチュウを含むポケモンは(諸説・例外もあるものの)基本的には自然の中に存在する動物を捕獲したものであって、その出自から人間とは独立している。しかしミニ四駆はテクノロジーの産物であり、身体の拡張として発展した「乗り物」の発展の過程に生まれてきた。精神に従う肉体の延長であるはずの乗り物に、それを自己から分離した存在として受け止めようとする想像力が発揮されたことによって、ミニ四駆は奇妙な中間性を持った非常にユニークな存在として昇華された。これは近代的な人格と主体を前提とする西洋的な世界観に基づいた自動車文化が、付喪神のようにプロダクトに独立性を見出そうとする東洋的な世界観に基づく日本のキャラクター文化によって、ハックされた結果だということもできるだろう。

厳密にいうならば、先に述べた『「人格」としての「キャラクター」』という表現は、正確ではない。ここでマグナムに宿っているのは、コミュニケーション可能な主体でありながら、しかし近代的な意味での人格ではない、いわば「魂」とでもいうべき存在だ。その意味で、ミニ四駆のデザインにおけるコックピットとは、こうした中間的な想像力が発揮される器、いわばミニ四駆の「魂の座」であったのだ、といえるだろう。

ここまでの議論を一旦まとめよう。マグナムをはじめとしたミニ四駆という存在が宿した想像力は、ふたつの意味で中間的だ。乗り物として身体を拡張しながらも操作を一方的に受け付ける存在ではなく、完全に自律して走行する存在でもない。また、近代的な意味での人格は持たないが、かといってコミュニケーションが不可能というわけではない。乗ることのできない乗り物、人格を持たないキャラクター。そう、ミニ四駆こそが、60年代のG.I.ジョー、70年代の変身サイボーグ、そして80年代のトランスフォーマーを引き継いだ、90年代の「魂を持った乗り物」のひとつの完成形なのだ。

そしてこのふたつの中間性は、我々にあるテクノロジーを思い起こさせる。21世紀における新しい男性的な成熟のイメージについて分析しようとするこの連載で、あえて20世紀末の「魂を持った乗り物」という想像力に注目した理由はそこにある。私たちの日常に浸透しはじめたばかりの、しかしやがて近い未来に大きな役割を果たすであろうことが期待されているテクノロジー。

そのテクノロジーとは、「人工知能」だ。

(続く)

この記事は、PLANETSのメルマガで2018年5月31日に配信した同名連載をリニューアルしたものです。あらためて、2021年2月25日に公開しました。