日本におけるフリースクールの先駆者、白井智子さんによる新刊『脱「学校」論:誰も取り残されない教育をつくる』の先行配信連載です。

子どもたち一人一人に対応できていない「学校」というシステム、そして現代の「親ガチャ」の世界。そんな日本の学校教育が抱える生々しい問題点、そしてその足りない部分を補完する新たな教育システムの具体的な構想を、国内の「フリースクール」黎明期より約30年、「誰も取り残されない教育」づくりに奔走してきた白井さんが分析・提案します。

(関連記事)白井智子 | ゼロから考え直す「教育」のかたち

第3回は、前回に引き続き既存の「学校」というシステムに対して白井さんが感じている問題意識を綴ります。

端的に言うとね。

「思考停止」の「学校」が、子どもたちの可能性を奪う

ここまで既存の学校教育の課題を端的に表す事例を、いくつかご紹介しました。これらの事例に通底している問題は、大人が子どもの個性や人権を認めないこと、もっと言うと、学校がかたちづくる価値観にハマらない子どもたちを矯正し、変えようと頑張りすぎていることだと思います。これが「周りと違うこと」を尊重できない子どもを増やす大きな原因になっているのではないかと思うのです。

自分が受けた教育や、自分が正しいと思っているやり方、考え方を子どもに押し付けるタイプの先生は、その〝正しさ〟から外れると、自分がいかに子どもに大きな権力と見えているかということにも自覚なく、子どもを否定し、怒鳴りつけ、罰を与える。子どもたちは「周りと違うことはいけないことだ」という意識を植え付けられ、それが子どもたちの個性を壊し、自己肯定感の低下につながる。さまざまなルール、そしてそれを生み出す大人たちが、子どもたちを狭い〝箱〟の中に閉じ込めてしまう。昔から現在に至るまで、教育に関わる者として、そして3人の子どもの母親としても、大人が子どもたちの成長を阻害する場面を、本当に嫌になるほど見てきました。

もっと言えば、大人たちは子どもたちの成長を阻害するどころか、その可能性を「殺してしまっている」という可能性すらあると思います。先ほど紹介した、書字障害を持っている子も、最初から「文字を書くことが嫌い」と感じていたわけではありません。しかし、学校でとめ・はね・はらいを完璧にマスターするために、同じ漢字を何十回も書かされ、その全てにバツをつけられる… …そんな悲しい経験を毎日のように繰り返すうちに、字を書くことはおろか、「自分はどれだけ努力をしても結果が出ないのだ」といった意識を抱え込んでしまったのです(途中で気づいてその子だけやり方を変えたりしてくださる先生もいるのですが、残念ながらまだ多くはないというのが私の印象です)。

こうした悪循環が、驚くほど多くの「勉強が嫌い」な子を生み出しているのです。全員に同じやり方を押し付け、同じ枠にはめようとする。そして、その枠にはまらない子に対してはバツをつける─ ─そんな環境で、他者との「違い」を受け入れ、楽しめる子が育てられるでしょうか?

何より、こういった教育では、学力も伸びません。3040人のクラスで全員に対して同じやり方とスピードで同じことを教えて全員が同じように理解することなんて、原理的にできないのは明らかです。認知能力や記憶力に優れた子にとっては、授業は物足りないものになってしまい、途中でつまずいてしまった子は、わけがわからないまま、落ちこぼれの烙印を押されてしまう。これは誰にとって最適な授業なんだろう? というのを、私自身、小学校から大学に至るまで、ずっと疑問を持ちながら受け続けていました。全員が同じやり方と同じタイミングで「一」という漢字を覚えるスタイルで、3040人全員が学ぶ喜びを味わえる授業なんて、無理ゲーです。

教育委員会が「我が市では教員向けの〝学力向上研修〟に力を入れている」と言うので、「これは何をKPIにして学力向上と言っているんでしょうか?」と問うと、ハッとされたりします。一人一人、必要な学力も違う中で、一斉学力調査の平均点の順位に一喜一憂しているだけでは、誰も取り残されない教育はいつまでたっても実現できません。それぞれの子どもに合ったやり方とスピードで、さまざまな知識を身につけていく。そういった方法を採らなければ、全員の学力を全員に合った方法で伸ばすことは不可能です。一人一人に合ったかたちで基礎学力を身につけてもらったうえで、それぞれの「得意」を伸ばしていき、自信や自己肯定感を育んでゆくことがとても大切です。

日本においては、画一的な教育が当たり前のものとされてきましたし、ほとんどの人がそういった教育を受けて育ってきました。だからこそ、「こういった教育が正しい」あるいは「教育とはこういうものだ」と思い込んでいる人が圧倒的に多い。いわば、思考停止状態にあるようにすら見えます。大人たちが思考停止状態にあるところからまず抜け出す─ ─そこから、始めていく必要があるのかもしれません。

「学校に行かなければならない」のはなぜ?

さらに言えば、「学校に行かなければならない」という暗黙のルールの存在も、子どもたちを傷つけ、その可能性を奪っていると感じています。いじめや心身の不調など、さまざまな理由から学校に行きたくても行けない子は大勢います。「令和4年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」によれば、2022年度の小・中学校における不登校の生徒数は29万9048人と、過去最多を記録しています。さらに年間30日以上学校を欠席している「長期欠席者」、たとえば「体調が悪い」と学校を休み続けている子(もちろんその中には、学校に行けない本当の理由を言えない子もいるでしょう)なども含む生徒数まで広げると、46万人ほどになります。この国の小中学生数は約900万人ですから、実際には、約3〜5%の小中学生が事実上の不登校だと言える状態なのです。

国もただ手をこまねいているだけでなく、不登校の児童数に関する調査方法を見直そうとする動きも始まりました。

これまでの調査は、子どもたちが不登校になった要因を学校の先生方に尋ねる形式でした。その結果、不登校の原因の半数以上が「無気力・不安」ということにされてきたのですが、2024年3月に発表された「不登校の要因分析に関する調査研究」において、当事者である子どもや保護者、また子どもの診察をしている医師などの聞き取り調査を丁寧に実施した結果、不登校の原因の上位に学校原因や教師原因があることが明らかとなりました。この結果を受け、文部科学省としても今後は調査の仕方を見直す方針を明らかにしています。「遅々として進んでいる」という印象ですが、子どもたちが日々目覚ましく成長するスピードにはまだ追いついていない、という焦りが私の中にはあります。

そしてこの本で繰り返し伝えたい重要なことについて、まだ世の中には誤解も多いので念のために付記しますが、不登校は就学義務違反ではありません。就学義務は親がこどもに教育の機会を与える義務であり、子どもに義務は課されていません。さらに2017年には教育機会確保法が施行され、子どもが学校を休む権利が法律に明記されていることは、国民全員に知らせるべき事実です。

「発達特性」に寄り添いきれていないという問題

多くの場合、子どもはいじめや人間関係のトラブルがきっかけとなり、学校に行けなくなってしまいます。では、学校におけるいじめやトラブルの背景には何があるのか。私はこれまでの経験から、いじめやトラブルを引き起こすのは「学力格差」と「コミュニケーション不振」だと感じています。そして、多くの場合、この2つの事象には「発達特性」がからんでいます。

2022年に文部科学省が実施した調査によると、いわゆる発達障害を持っている子どもの割合は8・8%。つまり、35人学級なら3人の子どもが〝発達障害〟を持っていることになります。この「発達障害」という言葉については、また第二章以降でも触れていきますが、私はこれを「特性」と捉えた方が、本人も周りも理解と対応がしやすいのではないかと思っています。「物事を認知する方法が、独特」であること、あるいはその「違い」に対する周囲の無理解がいじめやトラブルにつながってしまっている例は、残念ながら枚挙にいとまがありません。

そんな特性を持っている子の中には、「なぜコミュニケーションがうまくいかないのか」を自覚できていない子もいます。パニックに陥り、本人すら「学校に行きたいのに、行けない理由」を理解できていない場合も少なくないのです。そんな子どもに対しても、大人たちは「なんで学校に行かないんだ。行かないと、落ちこぼれてしまうぞ」とプレッシャーをかける。学校に行けない理由を本人に聞いても本人が一番わからない、という状況にもかかわらず、問い詰めてしまうケースは珍しくありません。

大事なのは、一人一人に寄り添いながら、それぞれの置かれた環境に光を当ててみること。そして、今置かれている教育環境とのミスマッチがどうして起こっているのか、どう環境を変えるとよいのかを考え、できるだけ早い段階で行動すること。休ませる必要がある子どもには休息を与えることが大切ですが、しんどい状況にいる子どもをほったらかしにはしない。それが、不登校になっている子どもの周囲にいる大人たちが担うべき行動です。大人が子どもたち一人一人に丁寧に寄り添えているなら、約46万人もの子どもたちが学校に行けなくなるはずがありません。

クラスという名の〝独立国家〟

しかし、「はじめに」でも触れたように、学校は〝治外法権〟を有しているのかと錯覚するような状況になっているのが現状です。先生や親は世間体を気にし、法律を犯した加害者は守られ、被害者が学校に行けなくなる。生徒たちが安心安全に学べる環境ではないと感じるのはやむをえないことです。

そして、さらに深刻なのは、「学校という場所がさまざまな問題を抱えている」という事実を、大人たちがほとんど知らない、ということです。

親でさえ、子どもたちが学校でどんな言葉をかけられ、どんなことをどんな風に学んでいるのかを、正確に知ることは難しい。学期に一度の授業参観などでしか学校に足を踏み入れることはなく、学校から届く通知表は主に数字と記号の羅列、それに短い文章。クラスが子どもにとって劣悪な環境になっていたとしても、そのことに気づくのは限られた一部の保護者のみということも珍しくありません。「学級王国」という言葉があるように、先生という〝絶対権力者〟のもと、クラスが〝独立国家〟のようになってしまい、管理職の先生や同じ学年の先生方すら〝王国〟の中で起こっていることに対して問題意識を持っていても何もできない、と聞くことも少なくありません。

子どもたち自身も、自分が過ごしている環境が抱える問題を「問題」だと認識することは非常に難しい。他を知らないし「こういうものだ」と思ってずっと通い続けているからです。たまたま、子どもが家庭で漏らした一言から大きな問題が発覚することがありますが、多くの場合、子どもたちは「ただ学校での出来事を話しただけ」。環境の異常性が、子どもたちによって「告発」されることは非常に稀まれです。ずっと同質性の中で過ごしてきたクラスの課題が別の地域から来た転入生が抱いた違和感から初めて可視化されたという例も、しばしば聞く話です。近代的な学校制度が成立した約150年前から、周囲の大人たちが踏み入れられない〝王国〟の中で、まさに「子どもだまし」ができてしまう状況がそこにあった。そして、学校の外であれば大問題になるような言葉や振る舞いが温存され続けてきたのです。

「学校」という世間の問題

「空気を読むべき」という暗黙の了解も、昭和的価値観が生む「謎ルール」の一つでしょう。忖度することを子どもたちに強制しているだけではなく、職員の間でもこの謎ルールは幅を利かせています。学校という異世界の中では、職歴が長く、〝声が大きい〟人たちが権力を持ち、子どもたちに寄り添い、理不尽な現状を改善しようとする先生たちは、そんな権力に屈してどんどん辞めていく状況に追い込まれていると感じます。

私は研修講師として学校に招いていただく機会が少なくありません。もちろん、私の話を熱心に聞いてくださる方もいらっしゃいますが、ベテランの先生の中には、私が会場に入る前から最前列でふんぞりかえって腕を組んで寝ている方もいらっしゃいました。「こいつの話は聞かないぞ」という強い意思表示です。そして、そういった先生ほど、学校の中では権力を持っている場合が多い。そんなベテランの先生たちからの圧の中で、理想に燃えていた若い先生方がどんどん辞めていく状況を、なんとかしたいと、ずっと思い続けています。

また、先生方が忙殺されている状況の中で、新しい法律の存在や学習指導要領の改訂などが教育現場に周知徹底されていないことも、もはや当たり前の状況になってしまっています。すでに何度か触れてきた通り、2017年、教育機会確保法という法律が施行されました。私も制定に携わったこの法律には、日本の法律としては初めて「学校を休む必要がある子どもたちの存在」が明記されました。それまで、国から事実上「無視されていた」不登校の子どもたちに、ようやく光が当てられたのです。

そして、多様な子どもたちを受け入れる多様な教育の場を設け、各自治体と連携しながら、学びの機会を提供していかなければならないと書かれているのですが、予算がついていない理念法だという背景もあり、学校の先生ですらもこの法律の存在を知らない人が多数です。講演などで「この法律を知っていますか?」と問いかけたときに、10分の1くらいの割合の先生方がパラパラと手を挙げるのを見て思わず「ありがとうございます」とお礼を言ってしまったほど、認知度が低い。この国、法治国家でしたよね? と問うてしまうレベルです。

学校に行きたくても行けない生徒たちをいまだに「学校に来ないとお前の未来はないぞ」と追い詰める先生が後を絶たないということの背景には、この法律の認知度の低さがあります。現場のみならず、法律を定めたはずの「お上」にすら、この法律の理念が理解されていないのではないかと感じることもあります。この教育機会確保法ができたときに国会議員を務めていた方に「へえ、そんな法律ができたんだー」と無邪気に驚かれたこともありますし、法律の原案作成の担当課長が、法律が施行されてから何年も経っているのに、「そもそも、学校には行かなければならないのだから、学校に行かない子どもが悪いだろう」という主旨の発言をし、その考えのもとに施策をつくろうとしていると伝え聞いたときは、愕がく然ぜんとすると共に、これが現在地なのだと痛感しました。

「教育」の目的に立ち返る

ここでもう一度考えたいことは、そもそも「教育」の目的とは何か? ということです。教育ってなんで必要なんだっけ? とゼロベースで考えると、きっと一人一人、考えていることにグラデーションはあるはず。だからこそ、選択肢が必要なのです。

私自身は「教育」の目的とは、そして私の残り半生のミッションは、貧困と差別、そして戦争がない世の中を次の世代に残すことだと考えています。「現実味のない理想論だ」と思われるかもしれません。「いい大人が青臭いことを」と言う人もいるでしょう。しかし私は、「いい大人だからこそ」青臭い理想論を掲げたいと考えています。大人が理想論を捨ててしまっては、子どもたちに理想の社会を残すことに近づくことすらできません。何より、「人さらい」として一生を終える覚悟でいた状態から急転、教育機会確保法が成立、施行される流れを体験して、言い続け、やり続けていると、山が動く瞬間が突然やってくることを学びました。私は残りの人生をかけて、貧困と差別、そして戦争がない世の中にしたいと、本気で考えています。そして、その手段として「教育」にアプローチしているのは、教育が人間の「想像力」を養い、また足りない部分を補うものだと思っているからです。昨今のさまざまな問題の根底には、違いを認めることができない、声が大きい、力が強い少数の人々が、自分自身が正しいと信じる価値観を他者に押し付け、多くの人を抑圧することがあると考えています。そしてその原因の一つに人間の想像力の不足があると感じています。特にリーダー的立場にある人が、違う価値観を持っている人、あるいは違う文化の中に生きる人たちの背景を想像し、それを尊重する力があるかどうかが、そこにいる多くの人の幸せ度に大きく関わるように思うのです。

自らの価値観を押しつけ、違う価値観を持つ相手を否定し、傷つける。その連鎖が貧困や差別、そして戦争を生んでいる。だからこそ、想像力の源泉となる「教養」を身につける必要があり、そのための機会は「教育」を通じてあらゆる子どもたちに平等に提供されるべきだと思っているのです。想像、共感をする力が乏しい特性を持っている人も一定数いるので(そしてそういう人たちは空気を読まずにリーダーになりやすい)、そのタイプの方々には丁寧にパターンで覚えてもらうことが有効だと考えています。実際、そのまま放っておいたら独裁者になりそうな、誰に対しても高圧的で刺々しい態度だった子どもにフリースクールで丁寧に寄り添う対応と指導をしていったら、とても温厚な良きリーダーに育ったという例は少なくありません。

すべての人が教養をベースにして他者を慮る力を身につけ、人の幸せも、自分の幸せも、貪欲に願えるような、そんな世の中を子どもたちには残したい。すべての人が「みんなが幸せになってほしい」と願うようになれば、戦争や貧困、あるいは差別は解決できる問題になるはず。私は教育を変えることによって「すべての人の幸せを願える」子どもを増やしていくことに、本気で挑戦したいと思っています。自分と価値観が異なる人も含め、すべての人の幸せを願うことが、結局その人一人のウェルビーイングの向上にもつながると感じるからです。

「違いを慈しむ」子どもを育てるために

教育を受け、教養を身につけていくことによって、人は自分を理解し、他者を慮る力を獲得する。教養の定義も色々あると思いますが、私自身は「人の心を慮り、理解しようとする力」「『どれだけ想像しても、人の心を完全に理解することはできない』ことを理解する力」だと考えています。それは「多様性を尊重する力」につながります。しかし、現状の教育は必ずしも、子どもたちにそうした力を身につけてもらえるかたちになっていません。

多様性を尊重する第一歩は「違いを知ること」だと考えています。言葉、考え、学び方、あるいは身体… …あらゆる人には差異があることを知り、その違いを慈しむことができること、人と自分とをむやみに比べないことが、自分の幸せな人生を自分の手で創っていくための最低限のベースです。

これまで多くの子どもたちに関わって得た実感から言えば、多くの子どもは放っておくと他人と自分を比べて嫉妬してしまい、ときには自分が優位に立つために相手を陥れようとしたりすらします。もっと言えば、大人ですらそうでしょう。その負のエネルギーが、大きな社会的な損失を産み続けている。しかし、「それぞれにはそれぞれの良さがあること」「差異を尊重し合うこと」「お互いがお互いの良さを尊重してそれを伸ばし合って支え合うことが、自分も含めた全員の幸せにつながること」をみんなが実感できれば、子どもたちもそれを理解し、比較と嫉妬の壁を乗り越えられる。逆に言えば、「違いを慈しむこと」を知らない子どもたちが多いのは、その重要性を身をもって伝えている大人が少ないということ。教育の現場を含めて、「違い」を尊重することの優先順位が低いからです。

それはそうですよね。親は兄弟と自分を比べ、先生は自分のクラスと隣のクラスを比べ、教育委員会は隣の自治体と比べてその差に一喜一憂する。学校選びという自分が生きていくコミュニティを選ぶ人生の大きなターニングポイントでも、他者と比べてペーパーテストの点数が高い人が選ばれ、点数が低いと落伍者とされる。そんな環境で日々育っているのに「他者と比べない。違いが大事」と言われたって、そんなの絵空事じゃないかと思ってしまうのは当然です。

この章では、昨今の学校で起こっている、さまざまな事例と背景にある課題をご紹介しました。今のままの教育システムで「誰も取り残されない」を実現するのは、無理ゲーすぎる。まずはそう認識することが、この現状を変えていくためのスタートラインなのかもしれません。

「学校」が変わるまでの、オルタナティブな選択肢

とはいえ、「学校」をすぐに大きく変えることは至難の業、ということも、四半世紀学校教育に関わり続けた中で痛いくらい感じています。国の仕組みを変える必要もあるので、それにはある程度の時間が必要になるでしょう。

しかし、その間も子どもは待ってくれません。どんどん成長していきます。学校というシステムが変わるまでの間、子どもやその保護者の拠り所となるオルタナティブな選択肢がいま必要です。

第二章以降で詳しく述べることになりますが、私はオルタナティブな選択肢の一つとして、フリースクールが果たす役割は大きいと考えています。先述の通り、公教育が機能不全に陥っているという認識が広がることと呼応するように、フリースクールは増え続けています。少子化の中で経営が困難になった私学や塾がフリースクールに業態変更したり、一部フリースクールの機能を持ったり、といった例は数多くあります。

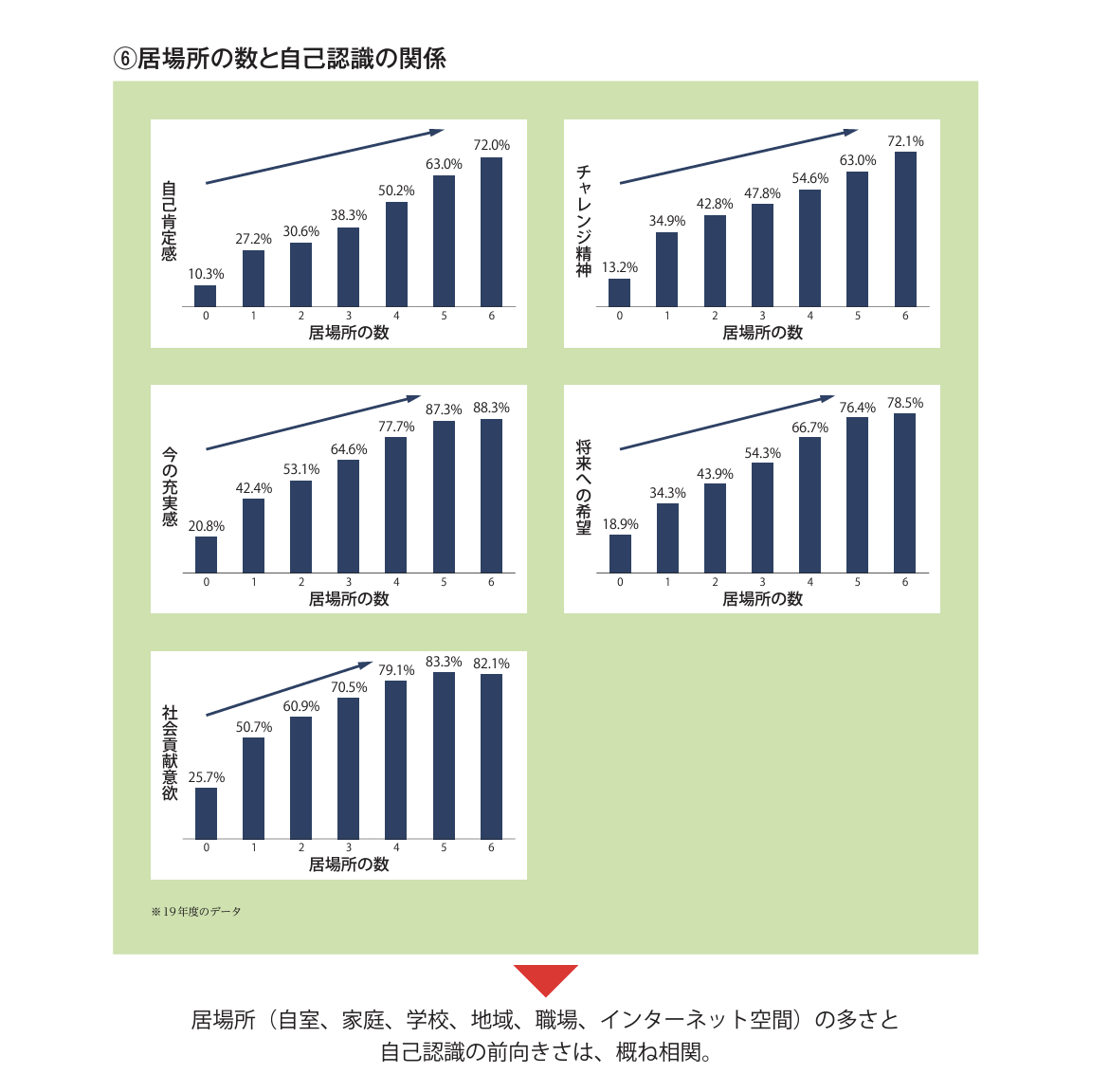

とはいえ、まだまだフリースクールは一般的な存在とは言えず、「通える距離にフリースクールがない」という方も少なくないでしょう。そういった方には、どんな形態でもいい、学校に通えなくなったお子さんの「代わりの学びの場」を複数持っておくことをおすすめしています。どんな場所であれ、「居場所」を数多く持っておくことが自己肯定感、自己有用感など、あらゆる面にとってプラスの効果があることはこども家庭庁の「こどもの居場所づくりに関する調査研究」が示す通りです(以下p61の図を参照)。

経済的・地理的な事情でリアルな場所を探すことが難しい方や、事情あって家から出ることが難しいお子さんであれば、オンラインフリースクールという選択肢も最近はメジャーになりつつあります。地方においては、塾や習いごと、子ども食堂なども子どもたちにとって大事な居場所になっています。

新しく通うフリースクールに慣れるだけで精一杯の間は無理をさせることは禁物ですが、少し余裕が生まれて習いごとをしてみようか、塾に通ってみようか、などという相談があった場合には、「もしその場所の指導者が、子どもの特性を受け入れ、寄り添ってくれる人で、子どもにとって居心地が良い場所であれば、続けることをおすすめします。そうでなければ、執着せず辞めましょう」とお伝えしています。そういう場を複数持っておけると、子どもにとって成長の場になり、安心材料にもなりますということも。

大人でも、仕事・趣味・飲み会… …と場が変わると、自分のキャラクターや個性がその場によって少しずつ変わりますよね。複数の場を持っておけることは、新しい自分の一面に出会う可能性も高めるし、何よりも、一つの場でトラブルが起こってそこに行けなくなった場合にも、他の居場所がある、という保険にもなる。

参考までに、我が家のことにも触れておきましょう。現在、小学6年生になった娘は、こんな親に育てられているだけのことはあり、学校に対して疑問を持っていることを、毎日毎日いっぱい私にぶつけてきます。違う環境も探してみようと2人でさまざまな学校を回り、実際にお子さんを通わせている親御さんにもお話を聞き回った結果、この学校に我が子を任せておけば安心、なんていう学校はないという結論に至りました。

放課後の塾でさえ、偏差値志向ではなく、探究学習を標榜するところを回っても、子どもがスタッフに心ない言葉をかけられたり、異なる意見を持つ子が迫害されたりする現場を目撃してしまったりで、これは教育という名の虐待ではと悩み出す母を見て、娘から「もう、合うとこないからママつくってよ」と言われる始末。仕方なく、ベストではないけれどベターな選択として、その時々の学校を選び、放課後の時間や休みの日に学校でできない体験を組み合わせています。「セルフ体験学習」と称し、行けるときは私の出張に帯同したりもします。

ここに全てをお任せすればOK、という完璧な学校はない、ということに、私も親としての経験から気づきました。さまざまな手段を組み合わせながら、親と子どもが協力しながら環境を整える必要があります。3人とも今のところ、偏差値とは無縁、自分の進みたい希望の進路に進んでいますが、学校も生き物、合うと思っていた環境が急変する可能性も大いにある。今の場所が合わなくなった場合の緊急避難先も三人三通り、常に本人たちとも話し合い、見学や体験入学も済ませた上で、心の中に準備しておくようにしています。そうやって選択肢を持っておくと、子どもも親も、そして学校サイドも、何かあったときに焦らず、冷静に誠実に問題と向き合って課題解決に進むことができると気づいたのは、自分の子育てを通じて得た大きな学びでした。

こういう選択肢を持っておけることすら「親ガチャ」の世界であることに対して忸じく怩じたる思いはありつつ、親としての責任を果たすには、現時点ではこの選択肢しか考えられません。それが、悔しいけれど、現在私たちが置かれている状況だと思っています。そして、その状況を変えるために、選択肢を誰にでも、という活動に取り組んでいるのです。

この記事は、2024年12月にPLANETSから刊行される、白井智子『脱「学校」論:誰も取り残されない教育をつくる』の先行配信連載です。全文を読みたい方はぜひ同書のご予約をお願いします。これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。