ゲーム研究者の井上明人さんによる連載「中心をもたない、現象としてのゲームについて」。「ゲームや遊びとは何か?」。この問いに答えるべく、ゲームや遊びに関わる多様な現象——ルール、コミュニケーション、非日常など——が興味深いかたちで相互に関係しあっている、その複雑さを論じます。

第6回は、遊び手、作り手、実況者など第三者の相互作用により、ゲームの概念範囲を拡張し続ける過程を読み解きます。

「中心をもたない、現象としてのゲームについて」のこれまでの連載記事は、こちらにまとまっています。よかったら、読んでみてください。

※この記事は書籍として刊行予定の『中心をもたない、現象としてのゲームについて』に収録予定であるため、「本書」という表記となっております。

端的に言うとね。

1.5.1 ゲームを創ることがゲームの「文化」を変化させる

ここまで「リズムアクション・ゲーム」や「ファッション・コーディネート・ゲーム」といった具体例を通じて、元来はゲームとは無縁と思われていた快楽や行為を、どのように“ゲームの快楽”として再構築できるのかを考察してきた。リズムアクションが音楽の楽しさを取り込んだことで、他の音楽ゲームにも手法が継承され、さらには別ジャンルの作品へと波及していくといったように、いったん確立された変換の枠組みが別のデザイナーやプレイヤーコミュニティによって再利用・再発明される。結果として、ゲームという大きな枠組みのなかで「体験できる範囲」自体が拡張している。

この拡張の過程は、単に「新しいタイプの楽しさのゲームが作られた」ということであると同時に「ゲーム」として理解される全体像の輪郭を変えていくことでもある。従来、ゲーム研究や遊び論で想定されていた射程の外側にある要素――たとえば、学問的なシミュレーションや家事とみなされていたもの――が、新たなゲームデザインを通じて「ゲームとして楽しめる領域」へ編みこまれるとき、「これはゲームではない」とされていた様々な行動や価値観が、いつの間にか「ゲームの一部」へと変化している。

変化の積み重なりは、大きな文化的な変動とも関わっている。90年代中盤までは、一部のゲーム好きに愛されていただけだったリズムアクションゲームは、徐々に一般化し多くの人が知る「ゲームの一ジャンル」に変貌、ある変換モデルが一度受容される、大きく波及したとき、それは「文化」の一部となる。

新しいゲームの形式を発明するということは、新しい概念に新しい名前をつけて、それを言語として扱えるようなものに変換していくプロセスである。新しいゲーム・デザインを発明するという営為は、思想家が世界の見方を転換させるような新しい概念をつくりだす営為にも等しいものだ。

新しい快楽経験の変換が発明されることで、ゲームという現象の全体像は拡張してきている。

やや抽象度の高い説明をすると、これは言語の意味体系や使用され方の全体像が変化をしていくプロセスに似ている。

言語学の古典であるソシュールの議論はそうした言語の変化を説明するものだ。ソシュールによれば、辞書や文法書に記載されるような言語の体系(ラング)と、日々の発話(パロール)は、相互に影響を与えながら変化しているという。

まず、言語の体系は、日々の発話に強く影響を与えている。我々の日々の会話は、文法や辞書の意味などに概ね沿って行われるので、これは当然だろう。

それだけでなく、強調しておきたいのは、日々の発話も言語の体系に影響を与えているという。たとえば、かつて流行語だったものが徐々に定着してあたりまえの言葉になったりとか、若者が通常とはちょっと違う言葉の使いかたを一部でしていたのが広まっていったりといったことはよく起こる。そういったものは辞書や文法書の忠実な運用から発生してきたものではない。こうした言葉は、人々の日々の会話がまずあり、それによって言葉の体系のほうを変えたのである。そして、日々の発話の中で変化してきた意味は、辞書の記述にあらたに加えられたりすることになる。

言語の体系が日々の発話の仕方を形づくるのと同時に、日々の発話も言語の体系を形づくっている。

「言葉」だけでなく、文化的な側面をもつものの多くは、こういった人々の日々の営みの影響を受けて変化する。そして、ゲームもまた言語同様に、文化的な側面をもっている。言語も、ゲームも、人間の認知的な基盤と深い関係をもちながらも、文化的な変化のプロセスと不可分である。

つまり文化を含む「ゲームという現象」全体の体系は、さまざまなゲームのありようや、多くの人のゲームの遊び方に影響を受けて変化する。

1.5.2 ゲームを遊ぶこともゲームの「文化」を変化させる

ゲームが興味深いのは、言語とは少し違った特徴があることだ。

ゲームのあり方は「ゲームの作り手」だけでなく、「ゲームの遊び手」によってもつくられる。「作られたゲームで、遊ぶ」こともあれば、「遊ぶことで、ゲームのあり方を変える」こともある。

ゲームに習熟したプレイヤーたちが、ゲームの設計者が意図しなかったようなゲームの遊び方をはじめたことは、しばしば報告されている。ビデオゲーム黎明期の事例で有名なのは『ゼビウス』(1983)のゲームプレイヤーたちのエピソードだろう。

ゲームセンターの『ゼビウス』には、本当は存在しないのだが、ゲームに習熟しすぎたプレイヤーのなかではなぜか「ゼビウスには、最後の隠れキャラクター、ゼビウス星がいる」というデマが広まった。そして、多くのプレイヤーが存在しない隠れキャラクター「ゼビウス星」をさがすためにゲームに熱中するという時期が1983年の一時期にあったという。

そして、その噂を聞きつけたのち、自身でも熱心に噂を広めてまわった少年は、のちに当時の熱狂がどのようなものだったかを書いている[1]。

「ゼビウス星は、どこだ」

「俺は、ゼビウス星を見た、というやつと会ったことがある」

「いや、俺なんかゼビウス星を実際に見たぜ」

「百回以上プレイしないと、見れないらしい」

「ゼビウス星の出てくるゲーム台と、出ないゲーム台があるらしい」

だが、この熱狂は二つの結果を生んだ。

一つは、これが「デマ」だとばれたことだ。この少年は、少年自身が人伝に聞いたものだったのだが、ゲームセンターの中で嘘つきとして友人たちからの信用を失ってしまう。

もう一つは、開発チームに困惑をもたらしたことだった。存在しない仕様の問い合わせに、開発者の中には、このデマに、当初、腹を立てた者もいたという。

そして、しばらくして、この少年のもとに、『ゼビウス』の中心的な開発者として知られる遠藤雅伸が訪れ、次のように話したという。

「僕は今まで、僕のゼビウスについての根も葉もない噂に、とても腹を立てていた。なにしろ会社には一日中、キミたちのような少年たちから、問い合わせの電話がかかってくるんだ。ゲームセンターでは、ゼビウスを純粋に遊ぶ目的とは違う目的でプレイするゲームキッズがたくさん出現した。つまり、隠れキャラクターを探し出すことに命をかけてしまうんだね。僕は、そんなありもしないニセの情報に、みんなが踊らされているのが我慢ならなかったんだよ」

(…略…)

「テレビゲームに、そんな屈折した遊び方で接してほしくない、と思ったんだ。だから、本当なら、噂の張本人を締め上げてやりたいところなんだけどね。しかしね、今回の騒ぎは、子どもの新しいコミュニケーションの取り方なのかもしれない、とも考えられるじゃないか。それに、結果的にこの噂によって、僕のゼビウスの人気はますます上がったわけだし、歓迎するべき要素もある。…」

(…略…)

「だから、キミはあやまらなくてもいいんだよ」[2]

ここで述べられているように、ゲームの遊び手たちの「噂」に根ざしたゲームプレイは、当初開発者が意図しないかたちで、ゲームの人気を上げ、新しい遊び方を生み出したともいえる。日本ではじめて書かれた本格的なビデオゲームの批評を書いたとされる中沢は、その文の中で、この遊び手たちの新しい遊び方をたたえている[3]。 ちなみに、この少年は、この会話から13年後に『ポケットモンスター』を作り上げることになる田尻智だ。ゲームを遊ぶということと、ゲームの体験をつくる、ということは、きっちりと切り分けることが難しいほどに様々な相互作用のあるものだ。

1980年代には、PCゲームの遊ばれ方も、遊び手によるゲームの書き換えが行われていた。当時は、プログラム投稿誌の「マイコンBASICマガジン」など雑誌にゲームのプログラムが掲載されており、それを直接に書き写して、ゲームを遊ぶということが一般に行われていた。ゲームの遊び手はゲームを遊ぶためには、プログラムを書き写さなければいけなかった。プログラムのソースコードを直接書き写すため、実際に動いたゲームの挙動のなかで、少し書き換えたいと思う場所があったら、直接に書き換えるということもひろく行われていた。こういった遊ばれ方では、「ゲームを作ること」と「ゲームを遊ぶこと」の垣根は曖昧になっている。

家庭用ゲームのように、ゲームの中身を直接いじることが難しい場合には、「作ること」と「遊ぶこと」の間には垣根はもう少しできるが、ゲームプレイヤーがずるをする道具をつかって自分でルールを書き換えることもよくある。現代ではゲームの中身の書き換えまでを「遊び方」の一部にあらかじめ含んでいるようなゲームも多い(MOD)。遊び手の「ずる」とみなされる行為のうちのいくつかは、ときにゲームの遊び方の創造的な作り変えなのではないか、という論者もいる[4]。

さらに言えば、作り手、遊び手だけでなく、さらに言えば、観客や審判、実況者の存在がゲームのあり方を変化させている側面もある[5]。ゲームは、様々な要素によって成立している現象である。それゆえに、さまざまな要素によってそのあり方が変容させられうる現象でもある。

1.5.3 「ゲーム」という現象の自己変容の複層構造

さて、ここまでの話を少し整理しよう。

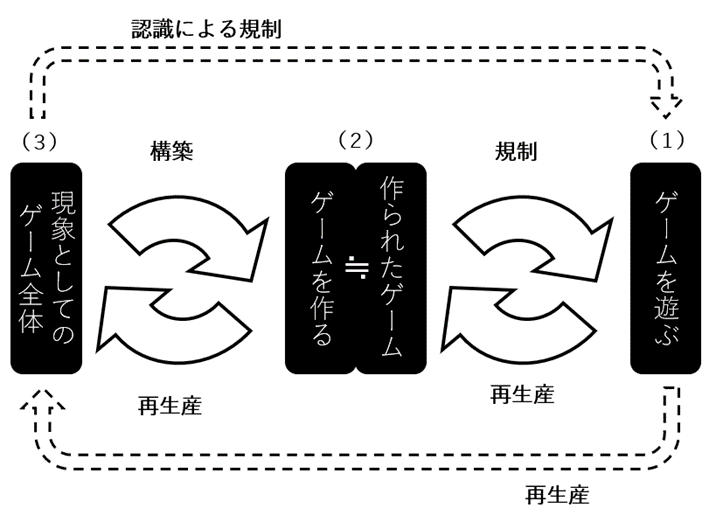

(1)ゲームを遊ぶこと(2)いままでなかったような新しい楽しさを見せつけてくれるようなゲームが創られることの二つのものと相互に影響を与えながら(3)「ゲームとはこういうものだ」という一般的な認識(ゲームの文化的ありよう)は変容していっているということだ。

なるべく単純化すれば、下記のような図になるだろう。

「人々の日々の営み」と「その体系」の相互作用という二層で、ソシュールは言語のモデル化を行ったわけだが、ゲームの概念の変容は、少なくとも二層よりは三層以上で把握したほうが、話がわかりやすいだろう。ゲームの体験の成立にとって、遊び手と作り手が両方いるという自体は、言語とはやはり少し構造が異なっている。 ゲームについて、ソシュールのラング(言語体系)とパロール(発話)のような関係として捉えられるのではないかという論者もいるが、「ゲームのルール」と、「ゲームをプレイすること」のうち前者をラング、後者をパロールにする人もいたり[6]、また別のものをラングとパロールで想定したりしたりするとちょっと話が混乱しがちになる。(2)と(3)の相互関係と、(1)と(2)の相互関係、(1)と(3)の相互関係がそれぞれに存在していると考えたほうがいくらかスッキリとするだろう。

もちろん、文化全体と個別の要素の相互関係をより網羅的に考えようというのなら、もっと様々な要素がゲームのあり方に影響を与えている。ゲームの攻略本、ゲームサイト、ゲーム雑誌、子供向け雑誌[7]、ゲーム実況動画[8]といったメディア環境の影響ももちろんあるし、アニメ、マンガ、映画などとのメディアミックス関連の要素もある[9]。また、国ごとに盛んなスポーツが野球なのか、ラグビーなのかによる影響などもある[10]。 そして、ゲームを遊ぶ体験のありようの変化を文化全体ではなく個人単位での、ゲームの経験の自己変容という点でも図に加えることはできなくはないかもしれない。先に論じた遊び手の焦点の移動(能動的な領域の移動)のようなものも、ゲームの変化に関わるものだ。遊び手はあるとき走ることを意識し、あるときゲーム内のキャラクターの会話に気をとられ、あるときどうやって敵を倒すかを考え、あるときゲームの風景の美しさに魅入り、やりこんだときにはゲームの単調さに嫌気がさして少し変わった遊び方をしようかな、などと思い始めたりする。他人が遊んでいるのを見ると、同じゲームをやっているように見えても、遊んでいる本人の中では焦点は刻々と移動している。「ゲームを遊ぶ」というプロセス自体が、そもそも、遊び手の意識を時々刻々と変容させていくプロセスにほかならない。これを(4)として含めるならば、ゲームという現象の全体は多層的な相互作用を通して、変容しつづける動的なプロセスだと言ってよい [11]。

1.5.4 “ゲーム”の曖昧さをどう構造的に捉えるか:参照・媒介機能の範囲はあるか?

ゲームをめぐる系の全体は、多層的な再生産構造をもっている。おそらく放っておけば、どこまででも拡張していく可能性ももっている。

いま、ゲームとは何の関係もないと思われているもの――天気予報でも、掃除でも、唐辛子の辛さでも、何でもいい――がゲームという現象の一部として登録されていく可能性はある。

ゲームをめぐる現象の全体はそれ自体が自己生成的な変化の可能性をもっている。

*

何がゲームの快楽「ではない」かという周縁の境界を予め決定することは、難しい。ある日、ゲームの快楽とは縁遠いと思われていたものを、ゲームの快楽として変換するあらたな発明がなされれば、それは新たにゲームの快楽として登録されうるからだ。ゲームとゲームでないものの境界線はどこまでも更新されてゆく可能性がある。

「ゲームを作る」という行為は、「何かをしゃべる」という行為と比べれば面倒な行為だ。それゆえに、ゲームを作ることはは発話行為ほどには頻繁には行われない。だが、ゲームを作るという行為は、潜在的には人間の言語行為にも劣らないほどに、世界を多元的に捉え、分節化し、変換して捉えるだけの可能性をもっている。

そしてさらに、「ゲームを遊ぶ」という行為は、その範囲を変化させ続けている。

それがゲームという現象を曖昧にしているメカニズムの一つだ。ゲームが曖昧であるということは、その潜在力ゆえでもある。

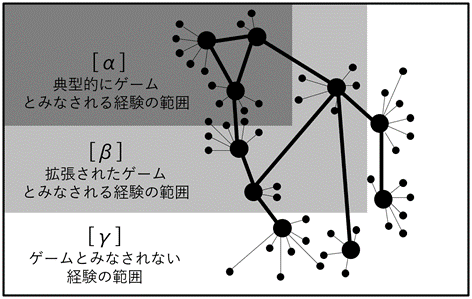

とはいえ、ゲームという現象の範囲は無制限なのか?どこまでが変換の媒介項として機能し、どこからが変換の媒介項として機能し得ないのか?という疑問は残る。新しくゲームの行為として接続された「リズム」や「ファッションコーディネート」の楽しみが変換の媒介項として機能するだろうか? ゲームの外側とみなされているものを、ゲーム的な経験の枠内へと変換する機能を持つのだろうか?無限に感染を広げていくゾンビのように、全ての楽しみが新しい楽しみを作る媒介者にもなりうるのか?

下記の図でいえば、変換機能はゲームという現象のかなり根源的な要素たる範囲<α>の中の要素間をつなぐ媒介をするだけなのか。それとも新規参入したさまざまな楽しみの範囲<β>の要素までが変換の媒介として機能しうるものになりうるのか、という問いだ。

ふつうに考えると新規参入した楽しみの範囲が新たに媒介項になるとはやや考えにくい。そうであれば、「ゲーム」の概念範囲は、ゾンビウイルスのような無限拡散が可能な仕組みになってしまう。今頃、ゲームという経験の範囲はもっと広くなっていそうなものだ。感染めいた「ゲーム的経験」の範囲の拡張は引き起こされるものの、拡張の媒介として機能しうるタイプの楽しさと、ハブにはなりえない楽しさがあるのではないか。ゲームという現象に、もし固有の範囲らしきものがあるのだとすれば、重要なことはその変換機能をもちうるハブになりうるものと、そうではないものの違いを考えることではないだろうか?それを一つの概念の範囲の基準として示すことができるかもしれない。

その点について、第二部で方法論的な整理を改めてしたうえで、第三部以降でゲームに関わる現象間ネットワークについて本格的に論じていきたい。

[1]田尻智(2002)『パックランドでつかまえて』エンターブレイン p. 81

[2]田尻智(2002)『パックランドでつかまえて』エンターブレイン p. 89

[3]中沢新一. (1988).「 ゲームフリークはバグと戯れる」.『 雪片曲線論』 中央公論社.

[4]Consalvo, M. (2009). Cheating: Gaining advantage in videogames. MIT Press.

[5]Malaby, T. M. (2007). Beyond play: A new approach to games. Games and culture, 2(2), 95-113.

[6]多木浩二『スポーツを考えるー身体/資本/ナショナリズム』(一九九五、ちくま新書)一一〇頁。もっとも、ここで多木が指摘するルールとプレイの関係は、ゲームを論じる文脈においてしばしば見られるものである。たとえば、E.ゴフマン/佐藤毅、折橋徹彦訳『出会い』(誠信書房、一九八五年)二六頁でも、プレイングとその基盤となるゲームの区分の区別が付けられている。ゲームに関わる現象を動的なものと捉えるか静的なものと捉えるかという対立を考えた場合、これは認知の観点からの定義と/形式からの観点からの定義の議論と似ているが、プレイングは認知に限らない物理的な挙動まで含めた概念であり、概念のカバー範囲が異なっている。

[7]毛利仁美(2023),ビデオゲーム関連資料としての『学年誌』の考察――子どもの遊びのアーカイブの観点から――」,立命館大学大学院文学研究科博士論文

[8]根岸 貴哉(2023), ゲーム、実況者、視聴者の関係性からみるゲーム実況生放送の構造, REPLAYING JAPAN 5

[9]ヘンリー・ジェンキンスなどの議論がよく知られている。Jenkins, H., & Deuze, M. (2008). Convergence culture. Convergence, 14(1), 5-12.などを参照。

[10] Martin Roth(2025)”Chapter 2. Contents”, Unboxing Japanese Videogames: A Metadata-Based Approach to the Production and Distribution of Spatial Instability, The MIT Press, pp. 21-46

[11]これをもし図にするならば(1)「ゲームを遊ぶ」ということの中にさらに、循環するネットワークのようなものを描くことができるだろう。ただ、こういった形で図に正確性を求めていくと、「理解のための手がかりとしての図」というよりは、他人から見ると複雑すぎて何を示したいのかがよくわからない図になってしまったため、ここでは掲載しない。

この記事は、2025年8月14日に公開しました。本連載では、書籍に掲載される内容とは別に、連載としてはゲ

これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。