2021年に延期された第17回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展で、日本館のキュレーターに選ばれた建築家・門脇耕三さん。彼が手がけるのは、名もなき昭和の民家を解体してイタリアに運び、会期を通じて現地で別の姿に建て変え続けるという、前代未聞のプロジェクトです。そこに込められた、現代の「建築」と「歴史」を問い直すコンセプトをめぐって、宇野常寛と語らいました。

端的に言うとね。

コロナ禍で延期されたヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展をめぐって

門脇 実は去る2020年5月23日、僕が日本館のキュレーターを務めることになった第17回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展が開幕するはずでした。本来ならそこに宇野さんとPLANETSの皆さんに取材に来ていただく予定だったので、僕たちも喜び勇んでいたのですが、今回の新型コロナウイルスの危機で、翌2021年5月22日から11月21日に延期になってしまったんですね。

宇野 行けなくなって、本当に残念です。東京オリンピックもそうですが、こんなかたちで延期になるなんて、夢にも思っていませんでしたからね。それどころか、今はもう都市をはじめとするリアルな空間に集まったり、何かを展示したりするという文化そのものが危機に瀕している。

門脇 そのとおりだと思います。ただ、そういう従来の「作品」を展示するという発想を覆していこう、ということ自体が、僕たちが準備している日本館でのプロジェクトのテーマとも言えるので、今日はその話をさせてください。ちなみに宇野さんは、ヴェネチア・ビエンナーレのことはどれくらいご存じでしたか?

宇野 僕たちの先輩筋にあたる森川嘉一郎さんが2004年に「おたく:人格=空間=都市」展をキュレーションしていて、そのイメージが強いです。あれはサブカルチャーの世界でも大きな出来事だったので。

門脇 そうなんですよ。ただ、ヴェネチア・ビエンナーレで一般的に知られているのは、むしろ映画祭のほうだと思います。たとえば、1997年に北野武が『HANA-BI』で取った金獅子賞は、ヴェネチア・ビエンナーレの映画部門であるヴェネチア国際映画祭の賞なんですよ。そもそも金獅子(ゴールデンライオン)というのが、ヴェネチアのシンボルなので。つい先日も、黒沢清が銀獅子賞を取ったことがニュースになりましたね。

ただ、ヴェネチア・ビエンナーレの看板はやはり美術展で、歴史も古く、始まったのが最初の近代オリンピックの前年なんです。だから展覧会の形式も国別参加で、国がそれぞれ代表を立てて競い合うというやり方になっているんですね。建築展はそのやり方にならって始まったんですが、まだ今年は17回目で比較的新しいんですよ。で、森川さんの頃は、国際交流基金の諮問委員会が推薦するキュレーターを基金が指名する形式だったはずですが、僕の時にはコンペ形式になっていたんです。

ちょうど2019年の2月の終わりくらいに突然、「あなたが今年の日本館建築展のコンペに指名されました。やりますか、やりませんか?」という手紙が国際交流基金から届いたんですね。もちろん「やります」という返事を出して、コンペに取り組んだわけです。そして5月の終わりにヒアリング形式のコンペがあって、6月上旬に結果通知の手紙が届いたという流れでした。

宇野 いまどき、郵便の手紙なんですか?

門脇 e-mailの確認も来たんですが、正式にはリアルの手紙です。

宇野 なるほど、奥ゆかしいですね(笑)。

門脇 そうなんです。コンペでは国際的な賞を獲っている日本人建築家や美術系の方、あるいは建築批評家といった方々に審査されたんですが、辛くも勝ってキュレーターになったということですね。

それで、改めてヴェネチアという街について紹介すると、『紅の豚』の舞台になったアドリア海に浮かんでいる、古い島なんですが、もともと干潟だったところに人工的にレンガとかを運んできて作った人工島なんですね。そういう場所なので毎年数mmずつ地盤沈下しているそうですが、15世紀ごろに造られた建物も珍しくなくて、日本の多くの都市とは比較にならない歴史がある。島全体が世界遺産として登録されています。

▲ヴェネチアの街並み

宇野 日本でいうと室町時代くらいのものが普通に残っている、と。

門脇 そう。だから自動車が入れないし、すべての交通インフラをいまだに海上輸送に依存して暮らしているという、すごい変な街です。もともとは交易都市で、今は完全に観光に特化しているから他の産業はあまりないんだけど、19世紀末には文化の面でも近くのミラノに押されていたので、そのテコ入れとして始まったというのがビエンナーレだそうです。以来、2年に一度の美術展が根付いていたんですが、空いている期間がもったいないというので建築展をやろうというのがそもそもの経緯だと思います。

おもしろいのは、これを美術館の中で完結させるのではなく、街中でやっていることなんですよね。主会場は、ジャルディーニというヴェネチア市街で最大の公園なんですけど、その敷地内には万博のようなパビリオンが建っています。地元の旧イタリア館が一番大きいんですけど、今は作家別展示を行う本館として使われています。他にはドイツ館とかフランス館とか、第一次世界大戦時に列強に数えられたような国が独自のパビリオンを持っている。日本のパビリオンはだいぶ遅れて、ル・コルビュジエの弟子にあたる吉阪隆正という建築家が1956年に建てています。

それ以降の新参国は自分のパビリオンを持っていない場合も多く、ジャルディーニの近くにアルセナーレという造船所をコンバージョンした大きな空間があるので、その中で展示をやる。あるいは、街中でギャラリーを借りてやるという感じです。お祭りとしても非常におもしろい場になるので、このパンデミックで、その文化が途切れてしまいかねない状況になっているのは、ものすごく残念なんですが……。

▲ヴェネチア・ヴィエンナーレ ジャルディーニ会場

「展示」ということを問い直すコンセプトと高見澤邸の記憶

宇野 では、門脇さんがコンペで辛くも勝ったという、今回のコンセプトから教えてください。

門脇 日本館のテーマとしては「Co-ownership of Action : Trajectories of Elements」(邦題「ふるまいの連鎖:エレメントの軌跡」)という題目を掲げています。ただ、実はこれって「建築」としてのコンセプトは、ないも同然なんです。そもそもコンペに誘われて何をやろうかと考えたときに、ヴェネチア・ビエンナーレの予算って4000万円なんですよね。そのうち、1500万円が現地の運営・管理費に使われてしまう。なので展示に使えるのが2500万円。その予算規模で何がやれるかを考えていったわけですが、建築展では建物そのものが展示できないので、ドローイングとか模型を展示するのが一般的です。

でも日本で模型を作ってイタリアまで美術品として輸送すると、それだけでも何百万円かはかかる。そんなお金をかけてただパネルとか模型を展示するんだとしたら、今の世の中はインターネットでなんでも見られるし、そもそも馬鹿らしいよねということで、だったらヴェネチアに行くという移動そのものに意味があるようなお金の使い方をした方がいいだろう、というのが発端でした。

そういうお金の使い方の問題から考え始めたんですが、展覧会でいろいろものを造ると、すごくゴミが出るんですね。コンペから一緒に取り組んでいるグラフィックデザイナーの長嶋りかこさんがとてもエシカル(環境倫理的)な志向を持った人で、そもそも建築というものが廃棄物をたくさん出すことに対して、建築家はどう考えているのかということも言われました。それならゴミにならないような、というかゴミを有効利用できるような展覧会にしよう、ということも考えてみることにしました。

その二つを合わせたときに、いま人口減少社会に向かう日本では住宅が相当余っていて、全国で850万戸もの空き家が出てきていると言われています。そういう空き家を解体するときの廃材をもらってヴェネチアに運んではどうかと考えた。その過程でいろいろなものがなくなるとは思いますが、そのなくなったものを創造的に補完しながら現地でふたたび組み上げることにすれば、移動すること自体に意味がでてきて、ゴミの再利用ということにもなるし、おもしろいものになるんじゃないか。また、ヴェネチアというかイタリアの建築はレンガが基本ですが、屋根とかは木で造るので、木造住宅を向こうに運んでも、展覧会で使った木材はゴミにせずに再利用できるかもしれない。そういうことを考えたんですね。

だから、トップダウン式にコンセプトを立てたというよりは、この予算の枠組で何をやれるかというところから考えたわけです。そこから、現代はロジスティクスがものすごく発達していることとか、インターネットが発達した一方、現場での体験型消費が主流になったことなども関係づけられそうに思えてきた。今はコロナ禍によってさらに別のフェーズに入ってしまったわけですが、流通とか移動はとても現代的な問題で、それをうまく形にできるといいなということを後付けで考えたわけです。

宇野 いや、それは十分コンセプチュアルですよ。現地に持っていく家屋はどういう家屋なんですか?

門脇 コンペで勝ってしまったので、そこから焦って使わせてもらえそうな家屋を探し始めたんですね。イタリアへの海上輸送に2ヶ月かかるので、当初予定の2020年5月の開幕から逆算すると2019年の8月くらいには解体を始めるスケジュールなんですよ。コンペが5月末で決まったのは6月頭、正式発表が7月頭だったので、これはやばいと思っていろいろな人に頭を下げてほうぼう探したんですけど、そんなに都合よく出てくるわけがない。

地方なら見つかるんでしょうけど、解体の過程を見ながら何ができるかを考える必要があったので、現実的ではありません。とはいえ、都内でタイミングや条件の合う物件はすごく限られていて、全然見つからなかったわけです。それで困ってしまって、世田谷にある僕の自宅の近所で、いろいろ聞いてみたんですよ。ちょうどうちの向かいに住んでいらっしゃるご主人が町内会の仕事をしているので、「こんどイタリアで展覧会をすることになってね。これこれこういう事情で取り壊される予定の住宅を探しているんだけど、町内会のネットワークで、いい話があったら教えてくれないか」なんて、世間話ついでに。

するとある日、そのお向かいさんが思いつめた顔をしてやってこられて、「実は、我が家が解体することになったんです」とおっしゃたんですね。

宇野 え、なんで解体するんですか?

門脇 二世帯住宅に建て替えることになったのだそうです。この高見澤邸という住宅なんですが、もともとこのへんは商店街だったんです。けれどもご多分に漏れずシャッターを閉めてしまっていて、住宅自体、あまり使っていない状態が長く続いていた。それでいよいよ建て替えようというタイミングで、僕がこんな相談をしたので、黙って壊すわけにはいかないと思われたようでした(笑)。

▲高見澤邸 Ⓒヤン・ブラノブセキ

宇野 ザ・昭和の店舗住宅ですね。

門脇 そうそう。ちなみに右端に微妙に写っている白い家が僕の自宅です(笑)。自分の建築作品なんですが。

宇野 門脇邸ですね。日本建築学会作品選奨を取られたという。

門脇 そうです。実は門脇邸も、この高見澤邸を参照しながら造っていたりしたという経緯もあるので、願ってもないような巡り合わせだったんですね。すごく可愛らしい住宅で僕は大好きだったんですけれど、調べていくと、かなりすごい増改築のプロセスがあるんですよ。

まず、建てられたのが1954年で、ビエンナーレの日本館とほぼ同い年なんですよね。建設中の写真も出てきたんですが、当初は平屋で、さらに奥には団地が見えます。ここはちょうど私鉄の駅と駅の間にあたる地域で、最初は田んぼだったんですよ。

▲新築当時の高見澤邸

▲1954年の高見澤邸建設時の周囲の風景

宇野 道路も舗装されていないですね。

門脇 団地のさらに奥に、まず工場ができたんですね。そこで田んぼに団地を誘致してきて、そうなると商店街が必要だからということで民間の店舗が集まってきた。工場があって、団地が誘致されて、商店街が来るという、昭和の高度成長の3点セットみたいな感じで、どちらの駅からも距離があって当時手つかずになっていたこの場所が開発されたようなんです。世田谷でも環八のちょっと内側なので、1955年くらいはちょうどそこが郊外のエッジなんですよ。

もうちょっと内側の環七くらいには、サザエさんが住んでいる桜新町があります。『サザエさん』は最初は福岡のフクニチ新聞で連載されていたんですが、戦後すぐに朝日新聞に移籍したので、福岡から東京に引っ越したわけです。だから、桜新町くらいが上京者を吸収する当時の郊外の最前線だったんですね。そこから10年後は、最前線が環八くらいに移動している。

宇野 幹線道路1本分、東京がスプロール(拡大)したわけですね。

門脇 で、サザエさんが暮らす磯野家は平屋なんですよね。『サザエさん』の連載開始が1946年で、この高見澤邸の新築が1954年。さらに1969年に連載開始された『ドラえもん』では、のび太の住む野比家は2階建てになっている。野比家があるのは練馬区の環八よりも外側と言われていて、さらに1990年連載開始の『クレヨンしんちゃん』は埼玉県の春日部市だから、完全に東京のスプロールに対応しているわけです。

こうした国民的なファミリー漫画の変遷からも辿れる住宅史を埋めるように、『サザエさん』と『ドラえもん』の間の時代に建てられた高見澤邸は、平屋から2階建てに増築されているんですよ。そういう意味で、東京の都市開発と高度成長の歴史が思いっきり典型的に刻まれている住宅なんですね。

さらにその後も、家族の状況の変化に応じて折にふれて増改築が行われています。昔は設計事務所が図面を書いて契約して建てるのではなく、そのへんに住んでいる職人さんを呼んできては建て増ししていくというスタイルだったので、フレキシブルに姿が変わっていくんですよ。これは建材の面から見てもおもしろくて、最初は全部、手作りの木の家なんですが、戦後復興が進んで民間の建築にも工業化された部品が使われるようになってくると、アルミサッシがついたり、鋼製のシャッターやトタンの壁になったりと、増改築のたびにいろいろな材料がキメラ的に複合していく。この時代の住宅産業は当時随一の成長産業ですから、いろいろな産業のジャンクションのような感じなんですね。

たとえば、戦中には戦闘機の材料として使われていたアルミが、成長産業の住宅に投入されるかたちでアルミサッシができる。あるいは鉄鋼業を平和産業として立て直すために鉄骨で住宅を造るベンチャー的なメーカーが立ち上がり、10年くらいで一部上場になるほど成長して、住宅に鉄骨を使うことも珍しいことではなくなる。そうした日本の戦後史が、この住宅からはとてもよく読み取れるんですね。

ヴェネチアで再組み立てするのは一部だけなので、残った材料は日本館を倉庫に見立てるかたちで展示したりするつもりなのですが、そうすると一軒の住宅を通じて、戦後からバブル前くらいまでの日本の都市開発や重工業の歴史が見えてくるわけです。再組み立ては、建築家が自身の作品として現代的な材料も使いながら行うんですが、ここでは現代だったらどんな産業的な複合が起こりうるかという問いになっていくんですね。

「ふるまいの連鎖:エレメントの軌跡」会期中のアクティビティ

宇野 その建築家による組み換えは、どのように行われるんですか?

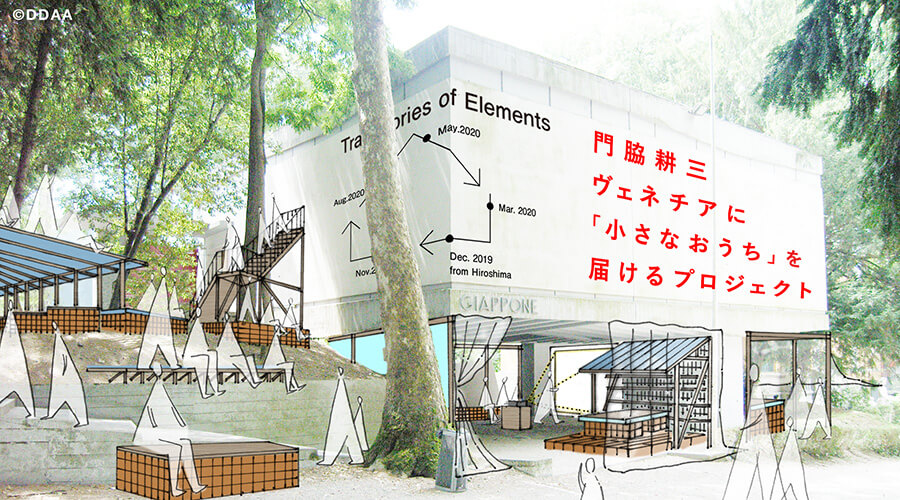

門脇 まず、解体したときに、予想を超えて多様な部材が出てきたんですね。柱とか窓とかドアとかに加えて、昭和っぽい愛らしい壁紙だったり、ご主人が30年前に凝っていたというジグソーバズルを壁に貼ったままリフォームされて壁に埋まっていたのが発掘されたりとか、そういうのを大事に取り外して倉庫に入れて、イタリアに持ち込める部品としてリストアップするところから始めました。木材をヨーロッパに持ち込むためには松枯れ病などを防ぐために燻蒸する必要があって、それを済ませてからコンテナに乗せて通関を通すことになります。

宇野 すごい世界だ(笑)。

門脇 こういう材料を使って、展示会期中に長坂常さんや、岩瀬諒子さん、木内俊克さん、砂山太一さん、元木大輔さんといった建築家チームが、現地の日本館で再組み立てを行うのですが、木造住宅を住宅として使うのではなく、元々の素材の来歴や機能を現代的に再解釈して新素材で補ったりしながら、映像を投影するスクリーンやベンチ、展示用の壁といったものに、一つひとつ転用していくわけです。日本館には庭園が付属しているのが特徴なんですが、ここで組み立てて展覧会にしていきます。

それも一度建物をつくり終えたら静的に展示しておくという形式ではなく、展示会期中に動的につくり変えていくわけです。

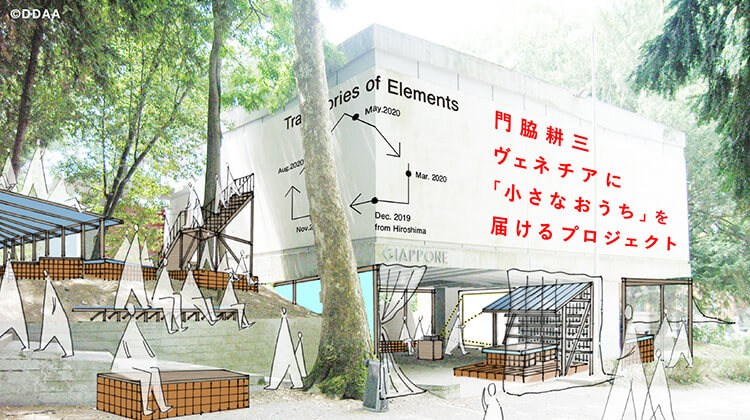

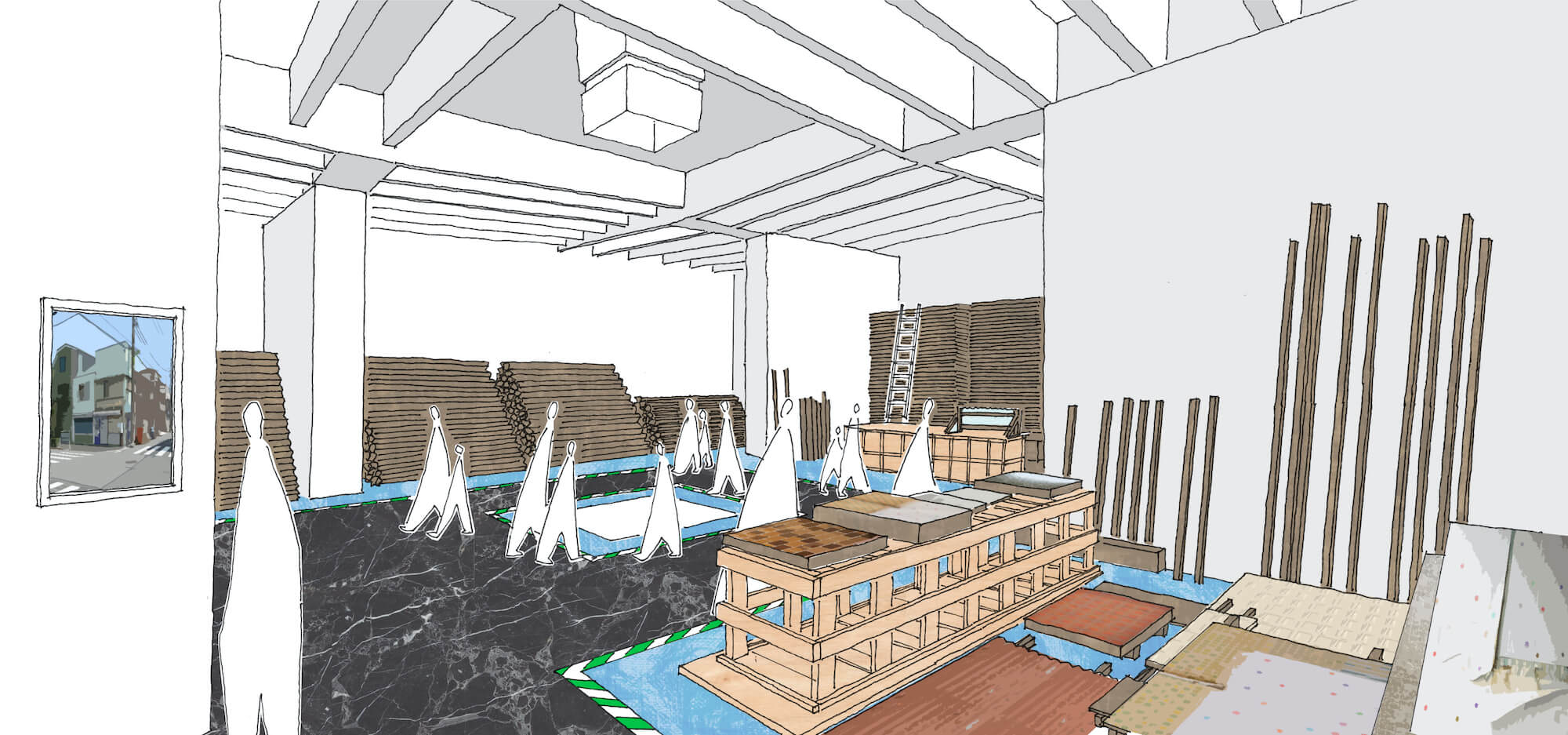

▲日本国内の住宅を解体して発生した部材が、会期中を通じてヴェネチアで様々な展示として動的に再構築されていく。 ⒸDDAA + villageⓇ

▲日本館の内外で展開予定の展覧会のイメージ。屋外に置かれるベンチなどが会期中に制作される。 ⒸDDAA + villageⓇ

宇野 おもしろいですね。ライブペインティングの建築版みたいで。

門脇 そうですね。ただ、建築は建築家だけでは作れないので、施工会社のTANKさんや職人さんにも一緒に来てもらって、チームの建築家とコミュニケーションを取りながら作っていくことにしたんですね。

通常、建築作品は新築状態になって完成という感じになるんですけど、こういうスタイルだともうどこが「完成」なのかがわからなくなってくる。ちょうど高見澤邸がそうだったように、昭和の日本の木造建築って、増改築が繰り返されてどこが完成形なのかがよくわからない状態になるんですけれど、その感じを引き継げるものになるといいなと思っています。だから、会期中は常に「工事中」モードで、トンカチやって変わり続けていくような見え方にしていきたい。木材などの資材もストックされているので、いろんな人が来場者向けのワークショップでベンチやら何やらの小物を組み立てられるようにしておくと、それも会期中の変化として増えていくことになるわけです。

さらにこの展覧会では、2020年8月11日から10月1日にかけて、日本にいる人たちにも関連事業に対するクラウドファンディングでの支援も呼びかけました。おかげをもちまして、目標額を大きく上回るご支援が集まったのですが、会場でできた作品を皆さんへのリターンにすることで、これまでの建築展にはなかったような参加型のプロジェクトとして開いていくことができる。特定の建築家が作り出すのではなく、多くの人が関与して誰が「作者」なのか、いつ「完成」なのかもわからない。また、ヴェネチアで「展示」されたものがリターンとして売られて、それが展覧会閉幕後にさらに材料を捨てずに活用するための資金になるという、オープンなプロセスを国際建築展に出現させることで、必然的に現代建築のあり方を批評的に捉え直す取り組みになっていくと思うんです。

宇野 なるほど、それはいいですね。

門脇 あと、この展示では情報テクノロジーも積極的に使っていこうと思っています。いまお話ししたように、現場では廃材を使ってちょっとした家具などを作っていきますけれど、現地に行けなかったり、スキルや身体上の制約があったりして、本当に作れる人は限られていますし、実際に作ってみないと、それが良い出来になるかどうかもわからないじゃないですか。

そこで、今回ヴェネチアに運ぶ資材は3Dスキャンによって立体データとしてアーカイブ化もしてあるので、たとえばヘッドマウントディスプレイを使うと疑似的に組み立てのシミュレーションができるAR木材のような使い方もできるんですよね。そうすると実際に作ったり買ったりできない環境にいる人にも参加の回路を拡げることができる。建築という物理空間を基盤にした営みをさらに拡張していくうえで、情報技術はすごく有用だと思うんですよね。

ですから、このプロジェクトのような歴史にアクセスしようとするリノベーション系の問題意識と、先端的なデジタル技術を駆使するテクノロジー系の方法論を架橋していくことも大事だと考えていて、その使い方もいろいろと考えています。

現代にどんなアクチュアルな問題提起をするのか

門脇 ヴェネチア・ビエンナーレって何十ヶ国も参加しているから、来場者が1国あたりを見る時間が短いんですよ。古い建物を持ってきて楽しく使っていることがわかればいいのかなとは思っているんですけど、かなり複雑なことをやっているので、その短い時間で伝わるかどうかが一番の課題ですね。

宇野 今の日本館のコンセプトをうかがっていて、僕が最初に抱いた感想は、もはや戦後の『サザエさん』の時代から『ドラえもん』の時代にかけての建築というものが、参照すべき歴史の対象になっているということですね。「ああ、もうそういう時代なんだ」と。

門脇 年号も変わったし、急速に歴史化しているところはありますね。たとえば、のび太の家って屋根が赤いんですが、あの時代は屋根瓦が鉄板に置き換わった頃で、錆止めのために塗料に赤い酸化鉛を混ぜているからなんです。今でも赤い鉄骨がありますが、あの色ですね。のび太の家にノスタルジーは見出せないけれど、こういう当時のマテリアル的な事情で赤いのだということ自体のおもしろさを伝えられたらなと。

宇野 20世紀の工業社会の生んでいった、工場と商店街と住宅の3点セットは、洋食やアニメーション文化がそうであるように、西洋近代の文化が輸入されてきて、日本という土壌にローカライズされていった結果生まれた風景なのは間違いないじゃないですか。

こうした20世紀の重工業を中心とした産業と、それに駆動された都市化というものは、歴史の忘却を促すものだと一般的には考えられてきた。しかし、今日では建設当初は人々を歴史性から切断する力として作用した「戦後日本的な」建築が別の意味を持ち始めている。要するに、歴史の忘却装置として用いられてきた建売住宅や工場は批評的にリノベーションされることによって、「あの頃」から「いま」を見つめ直す装置になり得る。そういう物語性を感じる展示ですよね。そういうものを建築の世界史にどう位置付けるのか、さらにそれらをどうリノベーション、再利用して現代に対して批評的なものにしていくのかというゲームを、今回のプロジェクトでは試みようとされているわけですよね。

歴史を見せるというところはよくわかったんですけど、それが現代に対してどうアクチュアルな問題提起になっているのか、というところを、もうすこし詳しくお伺いしたいです。

門脇 アクチュアルかどうかはわかりませんが、完成予想図の日本館の館内は、使われなかった部材が置かれる資材庫になるという立て付けにしているのですが、材料は時代ごとに並べるつもりで、建築の部品がどう変わってきたかが見える、というふうにしています。現代の建築というものは、鉄やアルミや樹脂やビニールなど、一般の人はおろか我々プロも知らない、様々な来歴をもった素材の集合体として構築されていて、それが我々の住環境を取り囲んでいるわけですけれど、この材料の多様さの背後にあるのは、戦後になって登場した新建材の多くが戦争のスピンアウトであるという事実なんです。

こうした素材が建築に大規模に使われ出したのが1950年代後半くらいからです。よく言われるように、日本の戦後復興が成し遂げられたのは、朝鮮半島の争乱に乗っかっていったことがかなり大きい。重化学工業はまさにそれで、一度太平洋戦争で壊滅し、その後朝鮮戦争による軍需産業で復活するんですよね。それが朝鮮戦争休戦後にも生き残れるように進出先を探した結果、建築に白羽の矢が立った。その結果として我々は鉄とかプラスチックに囲まれて暮らしています。この高見澤邸が変わっていったこと自体も、そういう経緯によるもので、それが良いとか悪いとかは置いておいて、事実としてそうであることを認識することから始めようということです。こうした歴史を受け止めた上で、さらに現代の新素材で再生させるなら何を使うか、というお題で建築家がデザインするわけですが、こういう展示を見たら、その新素材の判断も深く考えざるを得ないじゃないですか。

21世紀現在の価値観として、我々の生活を取り巻く消費財がエシカルなものかどうかといった問題をみんなが考えだすようになってきたけれども、住宅建築をめぐるモノの移動やその来歴が、どう世界と繋がっていたのかを可視化して、そこから新しい創造についてみんなで考えてみようという問いが、この展示のひとつの問題提起になっていくのかなと思います。

宇野 今回の門脇さんたちの展示では、家屋を壊した廃材を使ってベンチを作ったりとか、照明を作ったりするわけですよね。これを単にエシカルな態度表明として片づけてしまってもいいのだけれど、僕はそこにはもう少し別の意味が加わってしまっていると思うんです。それは廃材の再利用を通じて、訪れた人たちが元の住宅の「歴史化」に加担するという試みになっていることだと思います。要するに「モノ」を通じてまだかろうじて残っている古いものが「歴史」として位置づけ直される過程に加担するわけです。

門脇 そうですね。まさにこの住宅はずっと普通の人とともに生きられてきたもので、だからこそ生々しい暮らしとともに、時代がありありと刻印されている。そうした名もなき建築であるからこそ、触れられないものになっちゃだめなんですよ。

逆に、この展覧会で一番「こうなってはいけない」と考えている状態が、外国人から見たときに「どこかから名作を持ってきてここで展示した」と思われることなんです。あの高見澤邸の写真だって、外国人が見たら名作と思われてしまうかもしれなくて、「どんな建築家がデザインしたんですか?」と聞いてくる外国人がいるかもしれない。

やはりヨーロッパ的な文脈からすると、建築における歴史的価値に関しては、「変わっていない」という意味でのオーセンティシティが重要視されるので、自分たちが歴史的価値を見いだしていると言っている古い建物をこのように改変すること自体が、かなり挑発的なんです。そうではなく、ごくありふれた住宅を持ってきたのであって、第二の生をともに生きて遊んでいるのだ、というコンセプトが伝わらないといけない。そのためにどうすれば良いのかという議論を、チームの中でもすごくしています。

一方、これとは逆に、たとえば今年のはじめ、トヨタがデンマークの建築家ビャルケ・インゲルスを呼んでデザインした「ウーブン・シティ(Woven City)」の発表がありました。富士山の山麓に、人と自動運転車や自律型ロボットが共生する都市をつくり、テクノロジーに裏打ちされた便利な生活を追求していくのだ、というものです。建築界の最先端には、そういうスーパーシティ的なテクノロジーによる合理化を追求する急進的な開発主義もあるわけです。

しかし、そういうテック的な幸福の追求は、たとえば埋立地に作る新しい都市のように、これまでのことを全部忘却して白紙にビジョンを描き直すというパターンが多い。富士山麓にウーブン・シティを作るのも、1970年の大阪万博が千里ニュータウンの造成とともに作られていった頃のロジックと、基本的には変わっていないんですよね。それがいまも続いている状況に対しては、やはり批評的な視点が必要だと思います。

対して、我々がやっていることは、みんなで手を使って作るといった感じで、住民参加型というか、どちらかというと既成市街地的でローテクで市場的ではない世界と親和的です。建築界ではこの二つの方向性がテック派とリノベ派の対立として捉えられているような空気がありますが、この分裂をどう乗り越えていくべきなのかを、宇野さんと話し合いたいと思っていました。

テック派とリノベ派の擬似対立を乗り越えるために

宇野 リノベ派の人たちは、テック派のどこが嫌いなんですか? 1980年代の頃のシド・ミードが描いていたような20世紀の工業社会が思い描いたような「古い未来」っぽいセンスが嫌なのでしょうか?

門脇 新築主義型で、「埋立地にまったく新しい未来都市を」という号令によって、それまでにあった風景を一斉に塗りかえていくような忘却主義的な部分に、違和感を感じるんだと思います。建築家には多かれ少なかれ進歩主義的で革命主義的な側面がありますが、そこにはやはり内省的な視点が必要じゃないかと思う。すでに構築された環境を白紙化するのではなく、ひとつの資源として読み変えながらテクノロジーを使って再利用するのだという話であれば、十分ありうると思うんですよね。

一方で、京都では多くの町屋がホテルに建て替えられていますが、正面だけ町屋っぽい庇がついたものになっていたりするんです。それは経済合理的な判断ではあるんだけれど、そういう敬意の払い方も違うと思います。

宇野 ああいう町屋リノベカフェとか町屋リノベホテルこそ、文化の破壊なんじゃないかという疑問があるんですよ。その背景の文化に、本当に敬意を持っているんだったら、形をそのまま残すよりも大事なことがあるんじゃないかと思うんです。

門脇 確かにそうですね。リノベーションと言うと、現状あるものを何が何でも使うのだという方向に行きがちですが、「伝統的な瓦屋根こそが良いのだ」みたいな雰囲気の話になると、もう話にならないわけです。

多くの場合、目の前にあるものをいかに壊さないかということが善になりがちなんだけど、そこから一歩引いて考えたときに、経済合理性だけではなく、既存の環境がある種のアセットとしてどういうふうに有効活用できるのかを考えると、何らかの価値観を提出せざるを得なくなる。それはビジョンを遡及的に作りあげていくためのひとつの方法だと思いますが、そういうことが本来のリノベーションだと思うんですよね。

宇野 それはビジョンが貧困なのでしょうね。テック派の考える「未来」像が貧困なのと同じように、リノベ派の考える「ていねいな暮らし」の安直さだと、エシカルな記号を消費して終わってしまう。

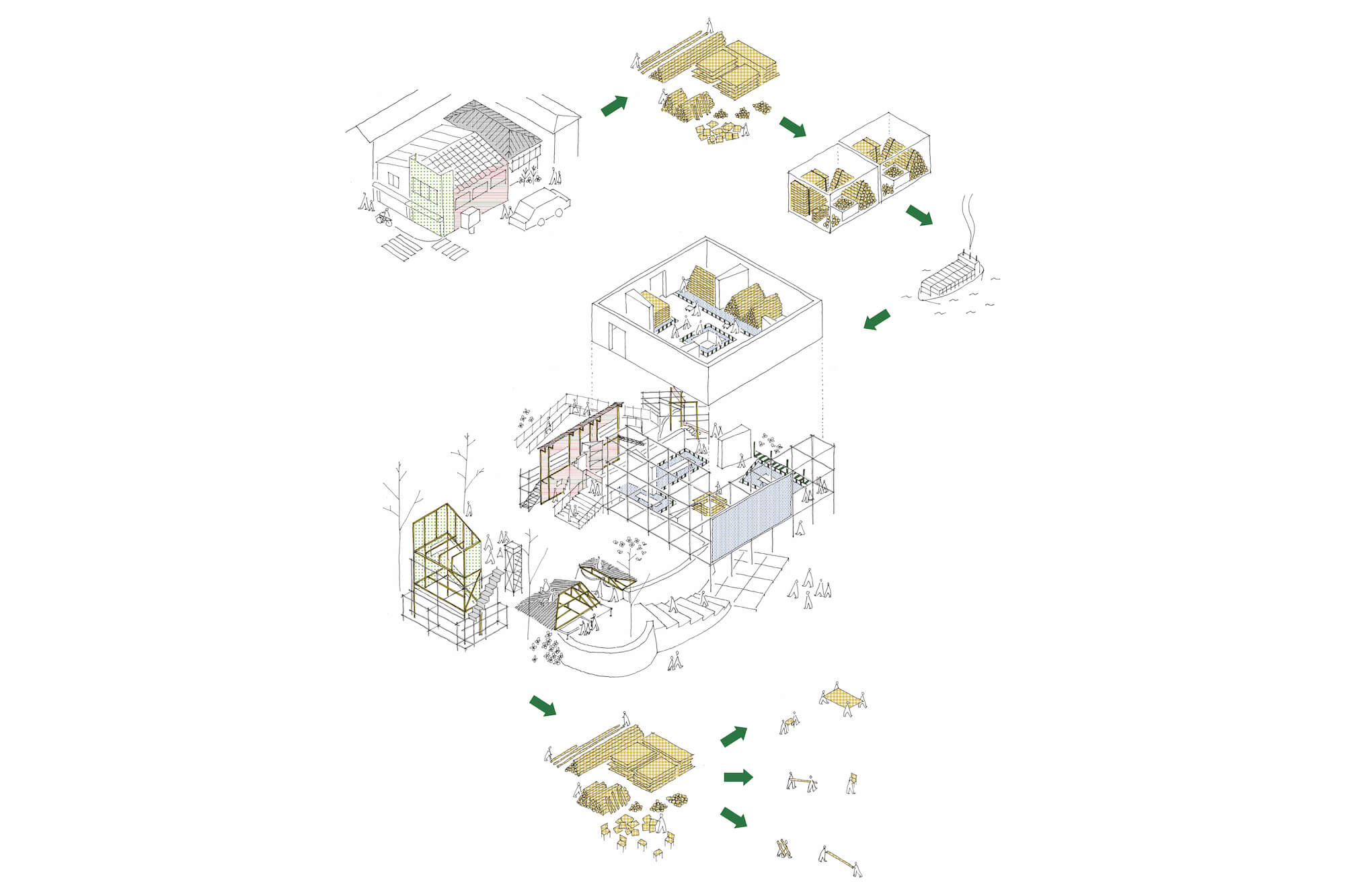

関連して言うと、今のリノベーショニストとテクノロジストの悪い意味での折衷形態としてできてしまったのが、新国立競技場だと思うんですよね。ああいう、和モダンをベースにエシカルな意匠を採り入れた施設って、日本中に溢れてるじゃないですか。

僕はよくランニングで新国立競技場の近辺まで走るんですけど、その向かいに建っている三井ガーデンホテルが、まったく同じテイストでできているんです。こういったものが日本中に溢れていて、たとえば金沢でも、京都でも、似たようなホテルばかりになっている。

そういったものが無印良品的な文脈で、消極的に選ばれた選択であるのなら、確かにそこまでひどいものだと思わない。けれども、それが現代に対する何らかのメッセージとして、積極的に選ばれた建築だとするなら、そこには無策さしか感じないというか、建築として何も主張できていないと言わざるを得ない。

▲宇野のランニングコースにある新国立競技場。

門脇 施設としては近代的で快適な空間を保持しながら、それを「和」な雰囲気の表象的な記号と化したルーバーで覆うと、新国立になるんですよね。そういう「和風」は、すごく理想化されたユートピア的なものとして捏造されているもので、海外からの観光客がライトなテーマパーク的に日本っぽい記号を感じられるという意味では成立したとしても、歴史への触れ方としてはまったく正しくないと思います。

宇野 あのつまらなさって、欧米からのオリエンタリズム的視線に応えつつも、現代のクリエイティブ・クラスに支持されるシンプルライフやエコライフというエシカルな感性を盛り込んで、ごく表面的に折衷して作っているということじゃないですか。自分たちのアイデンティティをアップデートしながら記述していこうという姿勢を決定的に欠いてしまっている。

今の日本では、多くの人たちが近過去の栄光を誇ることを唯一のよりどころにしていて、一方で鼻息の荒い現役世代は、むしろ自分は国家から離脱した個であると自己啓発的に自分自身に言い聞かせて空白を埋め合わせているというのが悲しい現実で、あの巨大建築はその空白さを体現しているように思えます。

門脇 新国立は、ご存じのようにザハ・ハディドのデザイン案が高コストを批判する世論を受けて白紙撤回されて以来、建築家も施工者もみんなが最善を尽くしたにもかかわらず、ああいうひどいものになってしまった。だから誰が悪いというわけではないのですが、ここには日本のシステムや社会の問題が全面的に出ているという点でよりたちが悪いし、それが批評を難しくしている。しかし、なぜこういうことが起こるのかを我々建築に携わるプロは見定めなければならないと思っています。そういう意味では、もはやリスクを負ってビジョンを描くことのできない現代日本の迷走というものが、逆説的によく歴史化された建築になってはいますよね。

宇野 これは僕の書いた『遅いインターネット』の冒頭にも書いてることですけど、僕はあの新国立競技場が建築としての批評性を獲得するためには、象徴的には燃えるしかないんだろうなと思っています。いつもランニングで競技場の前を通るたびに、あれが破壊されればいいっていう妄想をしてるんです。緩やかな破滅に向かっていく今のこの国を体現する建築だからこそ、燃えることによって完成されるのではないかと思っています。もちろん、本当に、物理的に炎上させるのではなく、象徴的に、ですよ。

門脇 破壊されることによってのみしか前進はないという、『金閣寺炎上』みたいな感じですね。

宇野 改めて確認しますが、そもそもテック派とリノベ派は本来対立するものとは限らないはずです。僕は安宅和人さんを中心とした「風の谷を創る」という運動に2年ぐらい参加していますが、そこではエシカルなものとテクノロジカルなものの融合は前提になっています。

つまりテクノロジーを使い倒すことで、エシカルな暮らしのスタイルを実現しようとしている。そもそもリノベーションの流行は、21世紀的な情報産業に適応したクリエイティブ・クラスやあたらしいホワイトカラーのエシカルで脱消費社会的な志向、より具体的にはシンプルライフや「ていねいな暮らし」志向に支えられているはずです。それが、なぜか日本では変な表現だけれどアナクロな、高度成長からバブルにかけて共有されてきた20世紀の工業社会での「未来」像が復活してきてしまう。それもあえてかつて人類が見た夢を批評的に再生するのではなく、無批判に提示してしまう。これは単に、アンテナが低くてよく考えられていないだけだと僕は思う。この安易さを、僕はリノベ派がテック派を吸収することで乗り越えていくべきだと思うし、それは十分に可能だと思います。現代のテクノロジーで、かつての人々が求めていたコミュニケーションのポジティブな側面をいかに抽出して再現、継承するのかという視点に立つことができれば、テック派とリノベーション派の擬似対立というものは解消するはずだと、僕は思うんですよね。

門脇 本来の問題設定としては両立できるんだけれど、イデオロギー的なポリシーみたいになって二者択一を迫ってしまっているんですよね。それがエスカレートすると、産業革命以前の前近代的な生活に戻るのがエシカルだとか、逆にテクノロジストのラジカルな未来主義みたいに全部捨てて新しくするんだというように、相手の立場を両極端化して対立しているように見えてしまう。その不毛さを乗り越えることは、僕たちのプロジェクトにとっても重要なことだと思います。

「歴史化」に加担することで、「未来」を主体的に創る姿勢を取り戻す

宇野 結局、なぜいま昭和の住宅街が問答無用で壊されているかというと、かっこ悪いと思われているからですよね。たとえば明治、大正の家屋だったらそんな扱いはされないはずです。それは歴史化されていると人は自分の日常性から切り離されて距離があるからこそ、ちょっとかっこいいものだと思うからですよね。

たとえば、近年のオフィスとかで流行している、天井ぶち抜き・パイプむき出し系の内装デザインとかは、20世紀の工業社会のイメージが歴史化されたからかっこよく見えるわけですよ。ああいう内部構造が露出させるデザインは、僕らが子供の頃にはかっこ悪いことだったはずで、なるべく隠す方が現代的、未来的だった。それが今はそれが一周回ってかっこよく見えている。

それは、僕らの生活に受け入れやすいものになるということと同義なんだけど、同時に内部に取り込んでしまうことで批評性が失われる可能性も高い。だから、そこにどう日常の中で発揮される批評性を盛り込むかが大事で、ここに建築家やデザイナーの力量が問われる。いま門脇さんがやろうとしていることは、少なくとも今の日本人にとっては、どちらかと言うと忘れたい近過去であるはずの昭和の記憶を一度解体してヴェネチアに持っていくことで、距離があるものにすることなんだと思うんです。そうすることで、ポジティブに歴史化していくことができる。

ただ、単に距離があるだけじゃだめで、どう角度をつけるかを考えないといけない。それが歴史化ということで、その作業には批評的な視点が必要になっていくということなんだと思うんですよね。

門脇 それについては、國分功一郎さんが「ウンハイムリッヒ(不気味なもの)」という視点で捉えようとしてくれています。つまり、日本の日常の文脈で住宅として生きていた時点では、それは親密で愛らしいもので、だからこそかっこ悪いものだったのだけれども、ヴェネチアに持っていくによって、それが「不気味なもの」に変質する。したがって、それをさらに別なものに作り直すという行為は、一度ウンハイムリッヒになったものを、改めて不気味ではないものとして作り直す作業なんじゃないか、と言っていて、それにチームのみんなが腑に落ちたんです。

僕たちがやろうとしているのは、解体された部材を思いっきり使い倒すということなので、むしろ現在との連続性を強調している。古い木材で家具を作って、それを使いたいなと思えるようになるためには、あくまで今ここにいる自分の価値観から見て「かっこいい」ことが必要であって、そういうモノに付随する価値を転倒することを通じて、コミュニケーションを連続させることをやろうとしているのかもしれません。今後重要なのは、どう具体的に「かっこいいもの」としてデザインしていくかですね。まだ建築本体の方で手一杯で、廃材を使ったベンチや家具などの方がどうなるかは模索中なのですが、ぜひ現地で見ていただきたいところです。

だからこの家具を作ってもらうというのも、一度コンテクストが断ち切られて全然違うものになったものを、改めて自分につなぎ直す行為だと思うんです。コンテクストが断ち切られたものというのは、たとえば我々が使っているiPhoneとか、Amazonから届く宅配物とかの比喩になっているんだけども、それをもう一回自分の主体性の中に取り戻すことが必要なのではないか、という問いかけになっています。

▲日本館の屋内は住宅に由来をもつ資材の展示場兼ストック庫に。生産的な来歴を明示しながら、来場者も参加するかたちで新たな価値観による再生が行われていく。 ⒸDDAA + villageⓇ

宇野 僕はちょっと違う文脈から考えてみたくて、たとえば第二次世界大戦の死者のことを僕たちは生々しい存在だと思っている。たとえばホロコーストや原子爆弾の死者が膨大な「数字」として記録されてしまってると嫌悪感を抱き、犠牲者一人ひとりの固有の人生のことを考えないといけない、と自然に思える。でも、長篠の合戦で信長の鉄砲隊に撃たれて死んだ武田の騎馬隊のことはそうはなかなか思わない。これは要するに人間は、歴史になってしまったものはもう生々しい手触りをもって感じられないということです。織田信長って、一向一揆の鎮圧などで2万人とか3万人とかの虐殺に手を染めている。当時の人口を考えると、現代の感覚ではその10倍の規模の虐殺をしている。でも、彼をヒトラーのような極悪人のように考えている人は少ない。これが歴史化の功罪だと思う。歴史化が完了してしまうとは、それが僕たちの生活から切り離されるということもあり、あたらしい意味を与えられて保存され、再利用されることでもある。だから僕たちは歴史になる前のものが歴史化されていく過程に立ち会って、かかわっていくことでしか、歴史化という運動の両義性を受け止めることはできないのだと思います。僕たちにできるのは、自らの手で自覚的に歴史化のプロセスにコミットしていくことによって、その忘却機能に抗うことしかできないんじゃないかと思うんですよ。

門脇 何世紀というレベルで時間が経っているものは、それだけで文化的な価値になるから容易に壊すべきじゃないと僕も思いますが、現代都市でいま一番問題になっているのが、宇野さんの言った近過去なんですよね。まさに戦後的なものが、いま何もリスペクトされずに再開発されようとしてるわけです。そこで、「せめて壊すんだったら、愛でてから壊そう」という作法を確立していくことが大事だと思うんですよ。僕たちのプロジェクトの根幹は、その問題提起にあるのかもしれません。

宇野 「愛でてから壊す」って、敬意をもって葬るというアプローチが込められた、いいキーワードですね。これは僕がよく使う喩えなんですが、いま喫煙という習慣は予防医学的な観点からは否定するしかなくて、僕らが生きている間に根絶に近い状態に追い込まれていくはずです。ただ、オフィスの喫煙所のコミュニケーションが担っていた創造性への貢献や、コミュニティの活性化といったもは必要とされ続けるはずです。このとき本当に大事なのは、喫煙所という文化の本質を継承することであって、煙草そのものではないはずです。形態をそのまま保存するのではなく、「愛でてから壊す」プロセスの一環として遊んでみる。そうすることで、むしろ精神性の継承をしているのだということを、どこまで世界に伝えられるのか。これは人口減少社会に対応する都市の未来にとって、クリティカルなメッセージになっていると思います。

そしてその壊された歴史の断片を、博物館に展示するのではなく、自分たちの生活の中に取り込み、リノベーションして再利用するという部分に門脇さんたちのメッセージがあるのですが、僕はこの過程に観客が「参加する」ことが大事だと思います。自分たちが参加して、自分たちの手で歴史を作り、未来を創る。それは30年くらいアップデートされていない錆びついた「未来」像と、記号化され陳腐化したエコ志向と、それらの消去法的な折衷案としての新国立競技場的なビジョンを欠いた無難さに溢れたこの国に決定的に欠けている視点を提供するのではないでしょうか。

[了]

この記事は中川大地が構成し、2020年11月12日に公開しました。

これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。