現代社会の新たなインフラとして急速な普及をみせる人工知能(AI)。しかし現在のAI技術のあり方は、私たちが直感的にイメージする「人工知能」とは大きく隔たり、そして将来の不安を呼び起こしています。このギャップはどこから来て、どうすれば埋めていけるのか。新著『人工知能が「生命」になるとき』を上梓した三宅陽一郎さんが、ゲームAI開発の立場から、その難問に挑みます。

端的に言うとね。

「人工知能」のイメージをめぐる違和感

皆さんが「人工知能」という言葉を聞くときに、あるいはその説明を受けるときに、何か胸の中で違和感を抱いたことはないでしょうか?

特に2010年代前半から現在にかけては、ディープラーニング(深層学習)技術のブレイクや「IBM Watson」などを通じて、たくさんの実用的なAIの可能性が切り拓かれてきました。けれども、多くの人にとっては「何だか思っていた人工知能と違う」「自分の直感に反する」「大筋はわかるけれど、何か違う気がする」という感想を、呼び起こしてはいないでしょうか?

私自身も感じる、そんなちょっとした違和感の正体は、日本の持つ社会・文化の様相が、西洋の思想的土壌の上に発展した工学技術としての「人工知能」と、少なからず対立・矛盾することに起因するように思われます。そして、その違和感は、「人工知能」の社会的導入が全世界レベルで起こるにしたがって、ますます大きくなり、多くの人を不安にし、暗黙の我慢を強いているように思います。

技術としてのAI、エンターテインメントとしてのAI

人が人工知能と聞いてまず想像するのが、一つの「生命」のような人工知能ではないでしょうか。わかりやすく言えば擬人的なキャラクターです。人は、人間や動物とよく似た外見のものには、自分たちと同じ知能を見出そうとします。

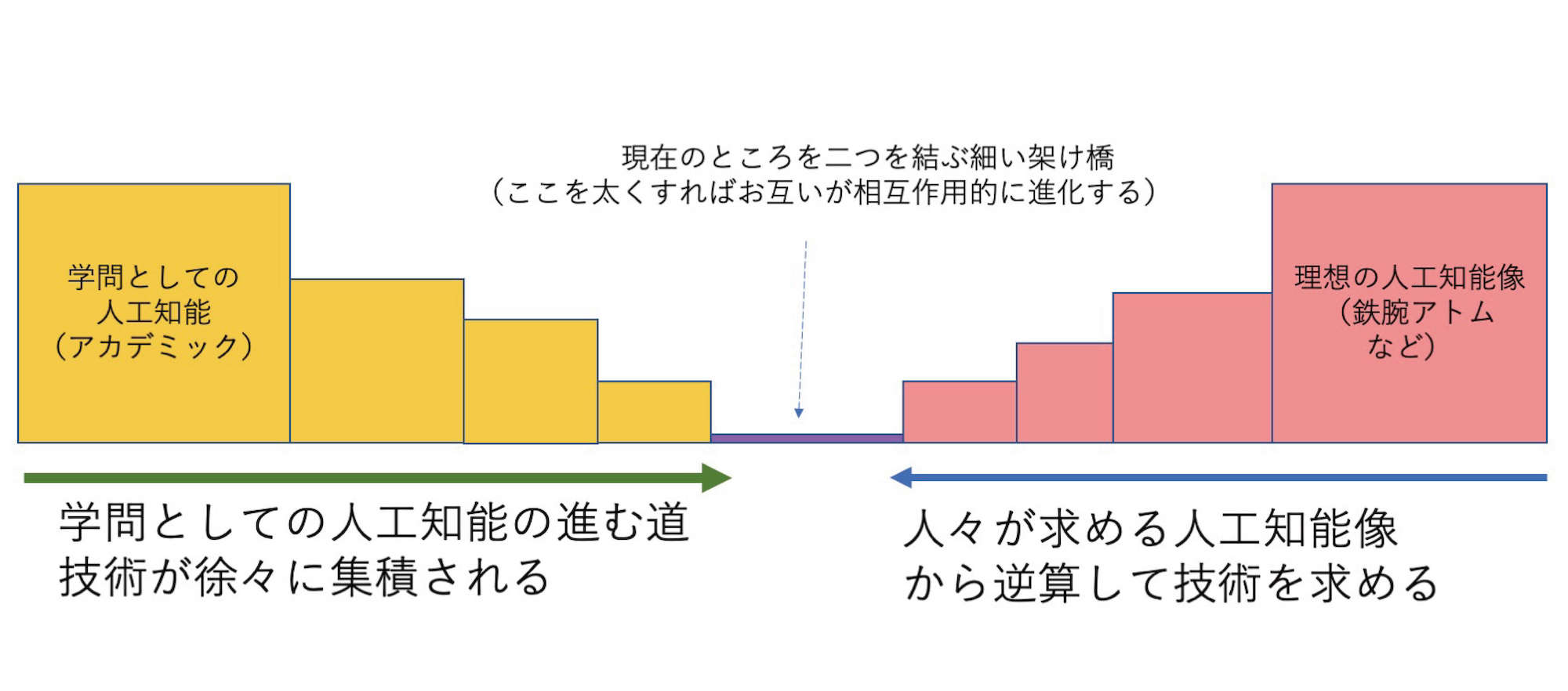

しかし、そういったイメージに関して、人工知能の工学的な研究者の多くは、否定的な立場を取ることが多いです。人工知能は長らくアルゴリズムや情報処理に還元されることで学問の姿を取ってきており、ひとつの生物個体のような全体性をもった人工知能を構想するのは、まだまだ時期尚早だと捉えられているためです(現状、そのようなアプローチは、個体をごく単純にモデル化した「エージェント指向」と呼ばれる人工知能の一分野として限定的に探求されています)。

一方で、ゲームのようなエンターテインメントで使われるAIは逆の立場を取ります。エンターテインメントAIは、常にユーザーの主観的な体験の上に「知能」を感じさせることを目的とします。知的な存在、楽しい存在、愛らしい存在など、ユーザーに感じてほしい知能のイメージを確定させてから、そのための外見、振る舞い、知的能力を逆算して作っていきます。そのような人工知能は、学問としての人工知能研究者から見れば、表層的なものを志向した、見掛けだおしで「中身」のない人形に過ぎない存在とも言えるでしょう。

二つの人工知能を橋渡しするために

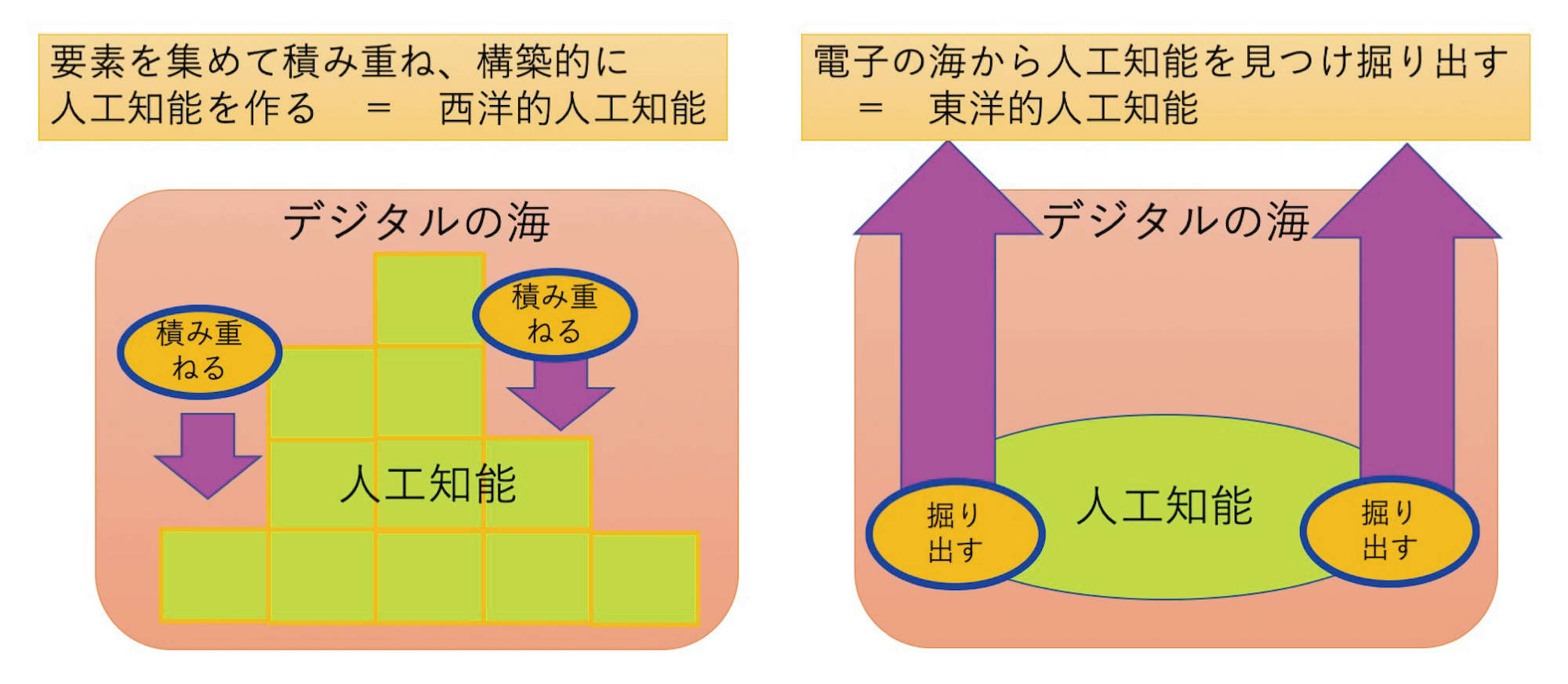

けれども、だからこそ私はエンターテインメントAIが目指す文字通りの「絵に描いた餅」のような人工知能と、専門的な技術分野としての人工知能を、長い時間をかけて橋渡ししていきたいと考えています。アカデミックなAI研究が、機能論的に要素を積み上げて人工知能を構築するという方向からの西洋哲学的なアプローチであるのに対し、エンターテインメントAIは、人が求める人工知能像の存在論から逆方向に遡っていくという東洋哲学的なアプローチになっており、この二つは相補的な関係にあります。

両者の間を橋渡ししていくことで、やがては人工知能の姿を大きく変貌・進化させることになっていくことでしょう。しかし、現在のところ、それは細い細い橋でしかありません。

そして目下、このか細い橋をかけ続けるような仕事が、私がデジタルゲームの人工知能で行おうとしていることです。たくさんのゲームのキャラクターの知能を作りながら、キャラクターの知能とアカデミックな人工知能の知識を融合させることで、少しずつですが新しい可能性が見えてきました。これは言い換えれば、日本で育まれた擬人的なキャラクター文化と、西洋で育まれた人工知能を融合させることです。

西洋が技術を、東洋がイメージを提供し合うことで、生命としての人工知能という分野が躍進するのではないか。この二つの領域の間にある空間にこそ、人工知能の本来的な、人間の知性にとって本質的で興味深い知見とテクノロジーが横たわっているのではないか。

本稿では、ゲームAIの考察を通じて、この二つの領域を結びつける道筋の一例をご紹介したいと思います。

持ち場(テリトリー)を与えられていた初期のゲームAI

ゲーム開発の最初には、そのゲームの中で、どの部分までを人工知能に担当してもらうか、どこを人間がセットアップするかを決めます。人間がプリセットする行動命令(スクリプトと言います)を書いて、どこまでを人工知能の自律的意思に任すかを決めます。

たとえば、1980年代のファミリーコンピュータ(ファミコン)の頃のゲームを思い出してみましょう。ファミコンのゲームのキャラクターたちは自分の持ち場(テリトリー)が決まっていて、キャラクターが現れると一定のパターンの攻撃をくり返すというように、ゲームのキャラクターは常に明確な役割を持ちます。

それらのキャラクターは、マップのエリアごとに設定され、さらにその中の各キャラクターは持ち場(テリトリー)が与えられ、与えられた役割をこなし、ゲーム全体を繋いでいくのです。つまり「局所的に限定された人工知能」をつないで「全体の人工知能」を作っていると言えます。また、そういった局所を「キャラクターの縄張り(テリトリー)」と解釈してうまくゲームデザインと整合性をつけていたのです。

オープンワールド時代に対応して複雑化した現代のゲームAI

対して、現代のゲームでは、オープンワールド型が主流になりつつあります。『Fallout』『Skyrim』(いずれもBethesda Game Studios)、「グランド・セフト・オート」(Rockstar Games)シリーズなど一千万本を超えるシリーズは、いずれもオープンワールド型ゲームです。オープンワールド型ゲームとは、広大なマップを持ち、シームレスに移動可能で、基本的にどの場所でも行けて、どのようなことをしても良いというゲームです。もちろん、ゲームによってミッションの順番やオープンになっていない場所があるなどの違いはありますが、ユーザーに最大限の自由度が与えられているゲームのことを言います。

ゲームが広大になると、そこで活躍するための人工知能は、一定の場所でのみ活動する制約された人工知能と違い、いたるところで知的な活動を求められます。一緒に旅する仲間など、広大なマップに適応する人工知能はより汎用的な人工知能である必要があります。その知的構造はとても大きく深いものになります。たとえば、『ディビジョン』(Ubisoft, 2016)のキャラクターAIの内部構造は巨大なものになっています。

それぞれのキャラクターが持ち場を持ち、その中でキャラクターを動かそうとするときには、問題を限定することができます。逆に、切り分けた問題ごとにキャラクターを割り当てるとも言うことができます。人工知能が解くべき領域のことをフレームと言います。フレームの中で設定が多くなるほど、そしてフレームが広くなるほど、人工知能が抱える問題は重く、深くなります。それはそのままコンピュータの負荷に直結します。オープンワールドのゲームでは人工知能が持つフレームをどんどん人間が広げてあげる必要があるのです。

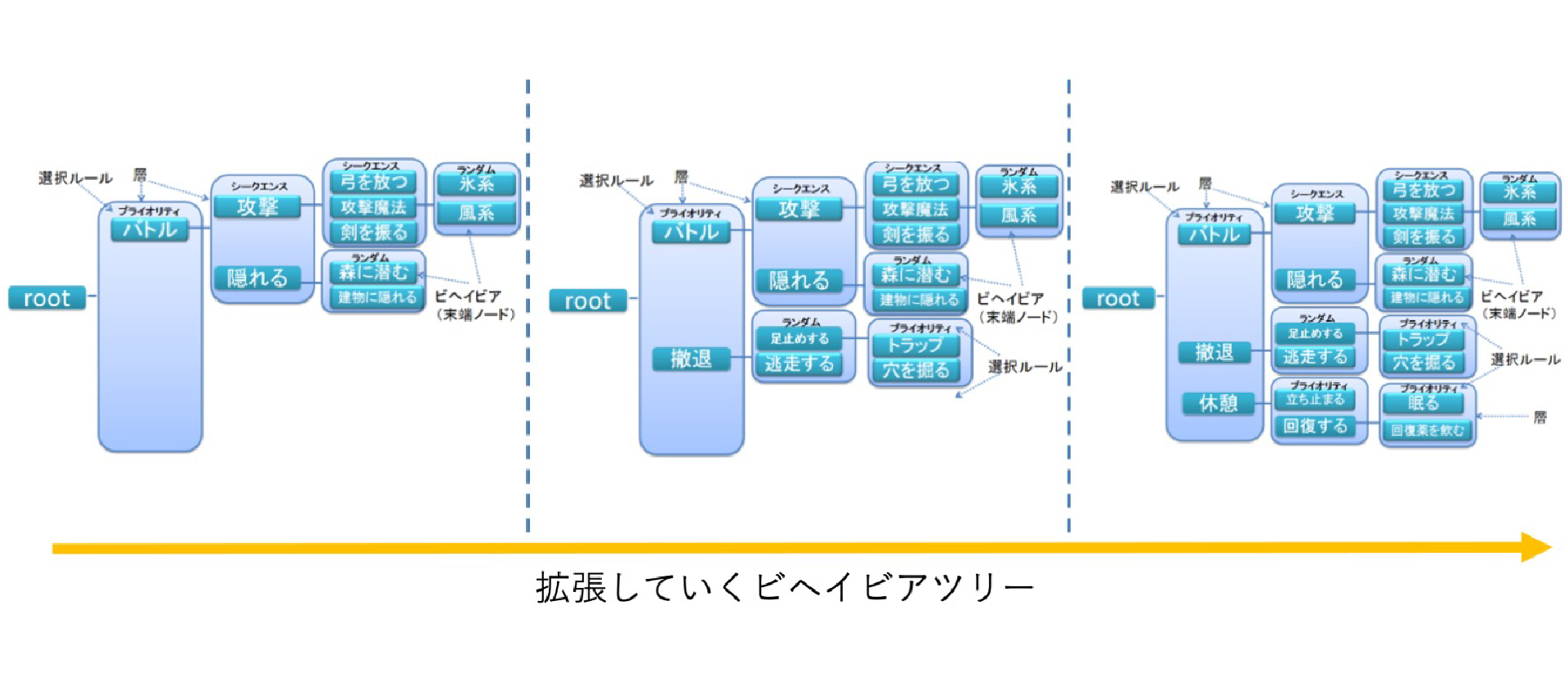

しかし、フレームが拡大していけば、それを抱える人工知能の内部構造もまた必要となります。ゲーム開発では、当初の仕様を超えてどんどんと拡張して作られていくのが普通ですので、最初の仕様は基礎にはなっても、すべてに対応することはできません。

ゲームAIに求められる三つの方向性

そこで、ゲームAI技術は柔軟に自身を変えていける仕組みを自らの内に持たねばなりません。知能の内部の統一性を保ったまま広げるためには、段階的な組み換えが必要とされます。つまり人工知能は構造的な進化を経て、より高度な存在になっていく必要があるのですが、それは根本的な改革であるがゆえに、単なる適応型学習では実現することはできません。

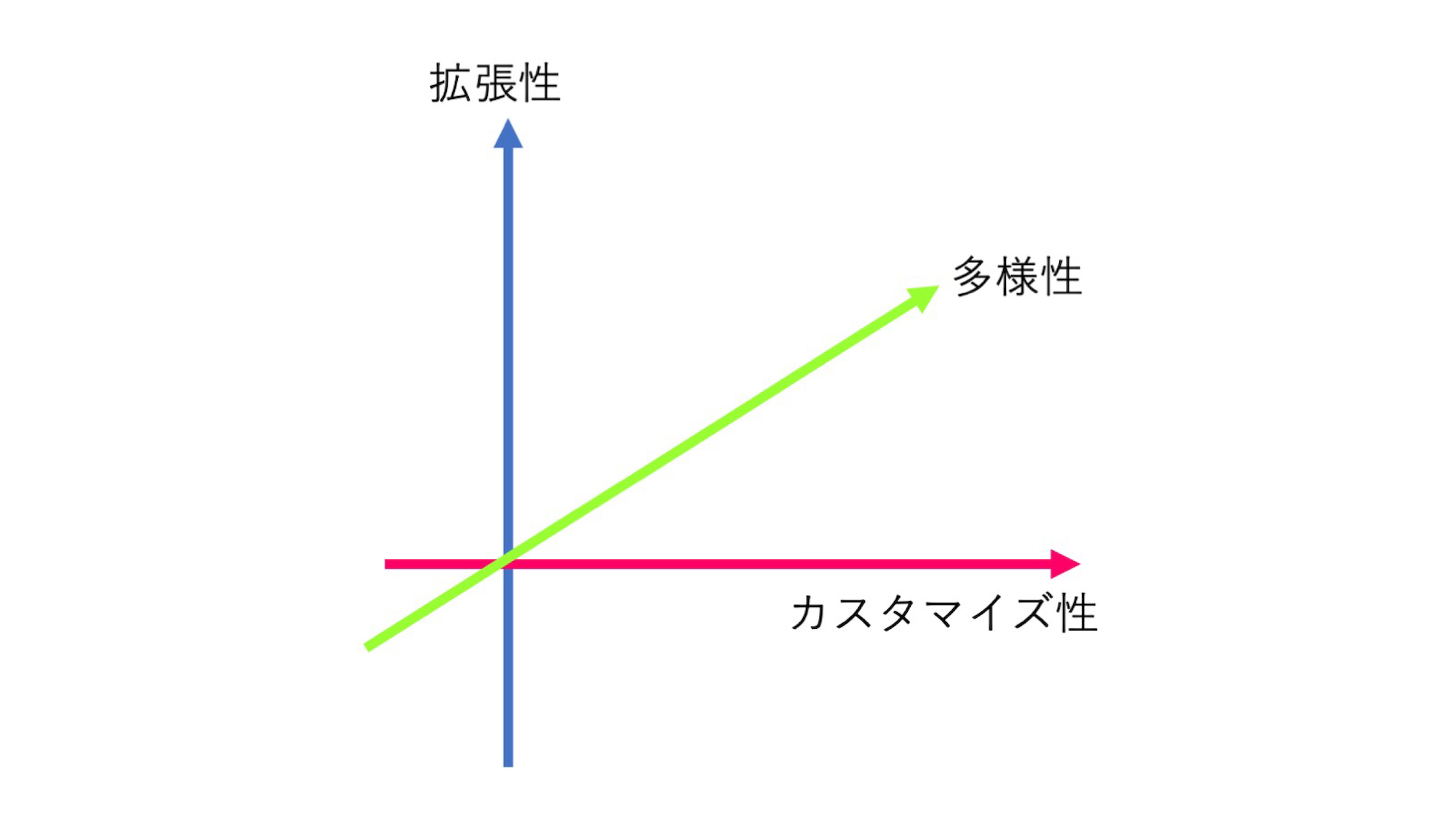

そのためには、「拡張性」「多様性」「カスタマイズ性」の三つの性質が必要です。つまり、ゲームの開発スタート時にそのゲームで要求される人工知能の構造を決定し、その構造の中で、この三つの性質を兼ね備えるように設計しておく。そうすることで、さまざまなキャラクターの人工知能を統一されたシステムの中で構築することが可能になるのです。

「機能」に立脚しながら「混沌」を生成するというアプローチ

このようにゲームAIには、フィールドとなる「環境」と、そこで活動する「身体」、そしてそこに宿る内面としての「知能」を同時に作り込んでいくという特性があります。

環境を巻き込みつつ行動を生成するダイナミクスは、いわゆる散逸構造と呼ばれるシステムを形成します。すなわちエネルギーを得つつ消費し、散逸させることで、動的平衡を維持するという状態です。人間の知的活動も同様の散逸構造を持つ運動であり、カオスや熱力学や統計力学、生命科学における刺激や情報の流れの延長線上にあります。人工知能も同様に、これらの技術との深い関連の中で、多層的に再構築されようとしています。

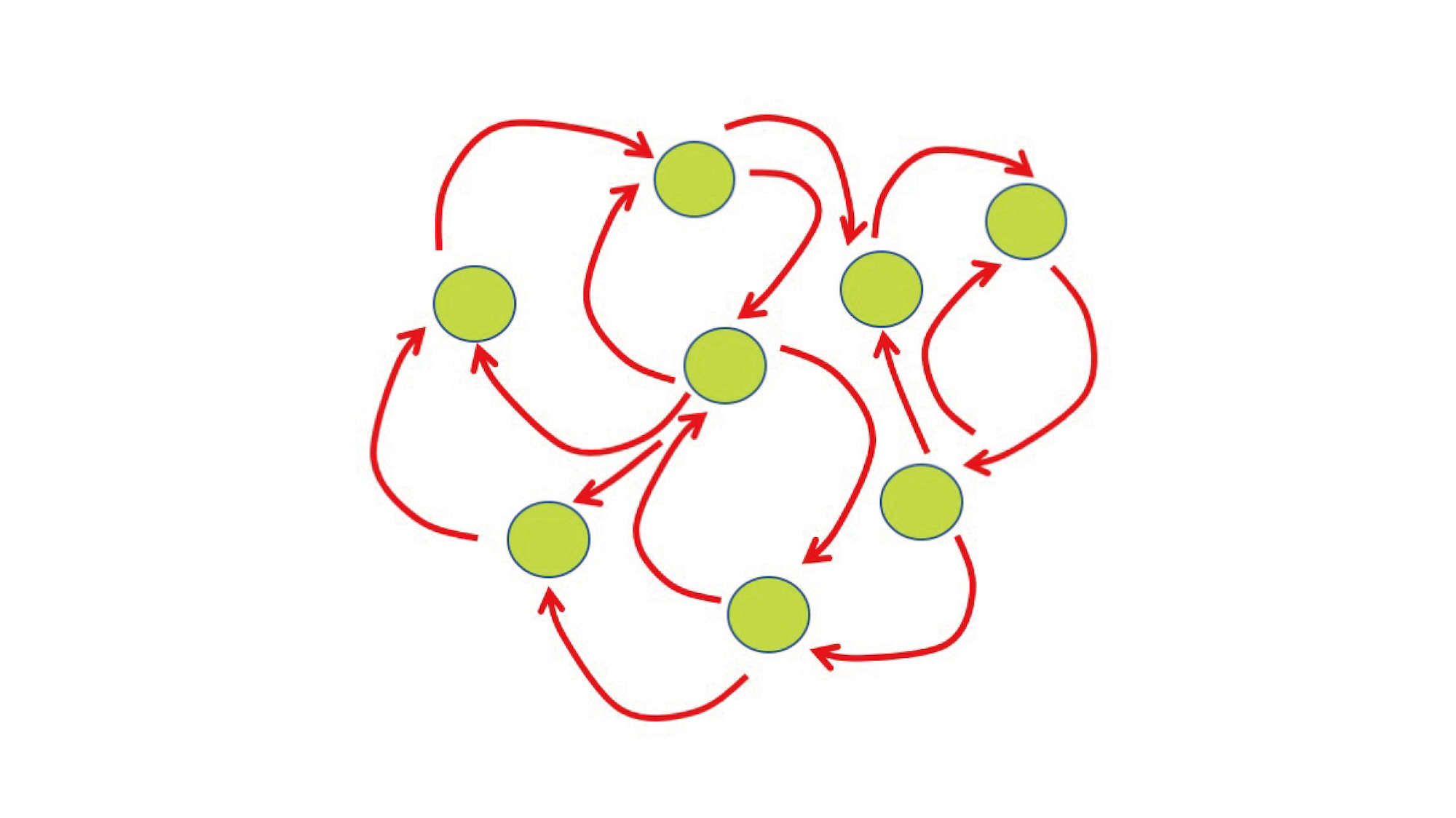

これは大きく見れば、単純な機能を相互に連関させていくことで混沌を獲得する「自律型カオス力学系」と呼ばれる手法の一つにも分類できます。言うなればゲームAIというフィールドは、要素としては西洋的な「機能」に立脚しながら、そこに東洋的な「混沌」を現出させようとする、数少ない人工知能分野の一つになり始めているのです。

現代の人工知能は西洋的な秩序を超え始めている

人工知能がプログラムだけで書かれているなら、それは西洋の近代科学で規範とされてきたような要素還元主義的な構造と機能の秩序としてのみ理解すればよく、そこに東洋哲学的な混沌が入り込む余地はありません。実際問題として数十万行のプログラムを読解することは至難の業ですが、第二次AIブーム(1980年代~1990年代初頭)の人工知能までは、人工知能の思考は、ルール(記号主義型)やニューラルネット(コネクショニズム)の形で記述されていました。第三次AIブームの人工知能もプログラムやディープラーニング・ニューラルネットワークの形で書かれていますので、原理的にはプログラムを解読していけば、人工知能のふるまいを決定論的に予測したりコントロールしたりすることは可能でしょう。

しかし、第二次AIブームになく、現在の第三次AIブームにあるものが、それを困難にしています。すなわちインターネットの登場です。世界中の人々が生成した大量のデジタルデータがサイバー空間に蓄積し、移送しやすくなったことで、第三次AIブームのAIの多くは、インターネット上の巨大なデータの学習を前提としています。そうなると、プログラムやニューラルネットというアルゴリズムではなく、それらが処理対象とする大量のデータを学習した結果を追っていかなければなりません。記号主義型のAIの場合は、それはIBM WatsonやGoogle検索などのような巨大なデータベースになり、コネクショニズムの場合は、それはニューロン結合率として保存されます。その精緻に分割され、調整されたデータ形式を、しかも気の遠くなるような膨大な量を追っていかなければならないため、もはや厳密な決定論的予測をすることが不可能な、いわゆる複雑系の領域に到達しています。

その意味で、現在の人工知能はすでに造物主と被造物をめぐる西洋の伝統的なヒエラルキー秩序から逸脱して、自然そのものの性格に近い、完全には理解しきれない部分を抱えつつあります。そうした予測不可能なデータ領域が人工知能の中で拡大し、さらにデータを処理するアルゴリズム自体も自己完結的に進化するようになるとき、AIは完全に人間の理解を凌駕し、コントロールの外に出てしまう可能性がある。西洋ではこれをシンギュラリティ(技術的特異点)と呼んで危機感を抱いて(あるいは瀆神的な期待を抱いて)いるのです。

「西洋的な人工知能」と「東洋的な人工知能」は統合できるか?

一方、東洋的な発想から人工知能を考えてみましょう。東洋では「在るもの」は最初から混沌としてあらねばなりません。そうすると、メモリやプログラムが入り乱れる混沌の海の中から、ある日、人工知能が見出されるといったシナリオが必要です。魚が海から揚がるように、人工知能は電脳の海から捕まえらえるものでなくてはならない。

このような東洋的な人工知能は、たとえば『攻殻機動隊』(士郎正宗、講談社、1991-)では、「研究所から逃げ出した人工知能がネットの海で自己進化を遂げる」というイメージで描かれています。

つまり東洋的な人工知能は、自己生成的なものであり、人間が支配するものではないのです。それは混沌を母体とした混沌の一部であり、西洋的な人間のサーバントではない。我々が理解しようとしまいと、すでにそこにあること自体が存在理由(レゾンデートル)なのです。

この二つの方向性は、まだ十分に統合できる見通しは立っていません。しかし、この二つの対立を内包したところに、私たちが真にイメージする、あの一つの「生命」のような人工知能が生まれてくるのではないか。そのように私は考えています。

そして彼らが私たちの隣人として立ち現れてきたとき、それは私たち自身の知能についての認識や倫理、そして都市や社会はどのように変わっていくのか、新著では現時点で可能なかぎりの考察を試みました。ご興味を感じていただけた方には、ぜひ手に取っていただければ幸いです。

[了]

この記事は2020年11月30日に公開しました。

これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。

本稿の元になっている三宅陽一郎さんの新著『人工知能が「生命」になるとき』が、Amazon、全国書店等で発売中です。

ゲームAI開発の第一人者が、コンピュータサイエンスと東西哲学の叡智、そしてポップカルチャーの想像力を縦横無尽に融合させて構想する、次世代の人工知能と未来社会をつくりだすためのマニフェストです。