ゲーム研究者の井上明人さんによる連載「中心をもたない、現象としてのゲームについて」。「ゲームや遊びとは何か?」。この問いに答えるべく、ゲームや遊びに関わる多様な現象——ルール、コミュニケーション、非日常など——が興味深いかたちで相互に関係しあっている、その複雑さを論じます。

今回は、ゲームの概念という曖昧な現象をいかに限定させるか先行研究を参照しながら検討します。

「中心をもたない、現象としてのゲームについて」のこれまでの連載記事は、こちらにまとまっています。よかったら、読んでみてください。

端的に言うとね。

2.2.2 しかし、ゲームの概念のすべてが社会的なものではない

2.2.2.1 社会構築的な側面を超え出るもの

ゲームの概念は移ろいやすく、曖昧で、多層的なネットワークのなかで変容する現象である、ということをここまでで述べてきた。いま、我々の知っている「ゲーム」という概念は、あまたの歴史的な偶然の上に成り立っている。では、今、我々が「ゲーム」だと捉えている現象のすべてが社会的な影響によるものでしかないのだろうか。

そう問われれば、明確に「否」と答えてよい。

繰り返すが、言語や社会環境の違いが人の思考に与える度合いは決して小さくない。「ゲーム」と「遊び」が分節化された英語のような言語とそうでないフランスやドイツ語の意味を、過不足なく完全に翻訳することは難しい。

しかし、だからといって、人間の思考のすべてが、言語や社会によって決定されているわけではない。当該言語に、ぴったり対応する言葉や概念が存在しない現象であっても、ある程度ていねいに説明をすれば、相手は理解することができる場合が多い。「ビデオゲーム」という概念を日常的には持たない地域の人びとであっても、目の前で『テトリス』を実際にプレイして見せれば、それがどういう種類のものなのかをおおよそ理解し、それについて会話することができるだろう。細かいところでは行き違いが生じるかもしれない[1]。

このように考えると、歴史的・地理的な条件をこえて共有されている何らかの性質がある、と想定しなければ説明がつかない事例は少なくない。

『テトリス』や『スーパーマリオブラザーズ』といった同じゲームが世界の各地で似たような形で楽しまれているのはなぜか。ごっこあそびや、おいかけっこなどといった世界中で共通して見られる遊びやゲームが存在しているのはなぜか。イルカ、ライオン、猿など少なくない高等動物が、遊びに類するような行動をとるのはなぜか[2]。

そこには、社会や言語の多様性を超えて、成立している「遊び」や「ゲーム」に共通する性質が存在すると考えてよいのではないだろうか。

2.2.2.2 どうやって社会的な差異の問題をどうにかして考えをすすめるか?

たとえ、社会的なばらつきをこえて共有される性質があるとしても、「ゲーム」という語はあくまで日常言語として使われている。そのため、この語にぴったり対応する、厳密で異論の余地がなく、曖昧さのない概念として定義し直すことはむずかしい。さまざまな言語・社会の意味のばらつきをひと足飛びにして、同一の対象について考えようというやり方は原理的な限界を含んでいる。

また、言葉は私たちの経験のしかたそのものに影響を与えている。ゲームを遊ぶ経験は「ゲーム」という言葉と絡みついている。そのため、言葉と独立したものとして遊びやゲームを論じることはそもそもできないのではないか?という問題が残る。こうした点を考えると、「ゲーム」を概念的に厳密な学術用語として使おうとすることには、かなりの困難があるということになる。

2.2.3 どのように領域を限定するか

では、遊びやゲームの概念領域は、まったくきちんと取扱うことができないのだろうか。 そんなことはない。この概念に近づくための工夫はいくつかある。以下では、本書が採用しようとする、比較的オーソドックスな方法論的な方策を示す。

第一は、分析対象の限界を確認することだ。現在の社会がどのようなものを「ゲーム」として扱えるかということの影響は小さくない。アリストテレスやプラトンの時代と、21世紀の現在では「ゲーム」として参照できる中身があまりにも違っている。プラトンがスマートフォンのゲームについて語ることはできない。そして、現在の我々が1000年後のゲームについて的確に考えることもできない。過去から現在にかけての形とあまりにも異なる未来のゲームについて予言することはできない。現在までの世界におけるより確からしい議論を積み重ねることでしかない。これは帰納的な推論の限界でもある。既存のデータからその傾向を検討する以上のことは当然できない[3]。ビデオゲームに限らず、現代までに、遊びやゲーム一般として論じられてきた範囲について、本書では扱う。 第二は、関連する概念や現象を、できるだけ細かく区別しながら論じることである。たとえば、「ゲームの楽しさ」といったとき、そこには、ゲームを遊びはじめる前のワクワク感や、ゲームに習熟していくときの上達感、ゲームに習熟したもの同士の対戦で生まれる際どい駆け引きの楽しさ、コンピュータ・ゲームをクリアし終わったあとの達成感など、さまざまな楽しさが含まれている。そして、ゲームを構成している、ルール、インターフェイス、映像、音楽などそれぞれの構成物に細かく名前を与えていったり、それらの相互の関係を考えることはできる[4]。 第三は、何についての話をしているのかがブレないように、対象をある程度でもいいので固定させてしまうことだ。つまり、「本質の定義」としてではなく、「操作的な定義」のために定義を用いるということだ。

言語圏を限った日常語彙の研究としてアプローチする場合については、特定の言語圏に限定した議論を行っていくのがいいのだろうが、本書が対象とするのは言語圏を横断的に考えるような対象物の性質である。

これを扱うために先行研究では、曖昧さのモデル化にどうにか苦戦してきた。そういったものをいくつか確認しよう。

2.2.3.1 遊びやゲームの曖昧性はどうモデル化されてきたか

曖昧性を捉えるにあたって重要な仕事はいくつかある。

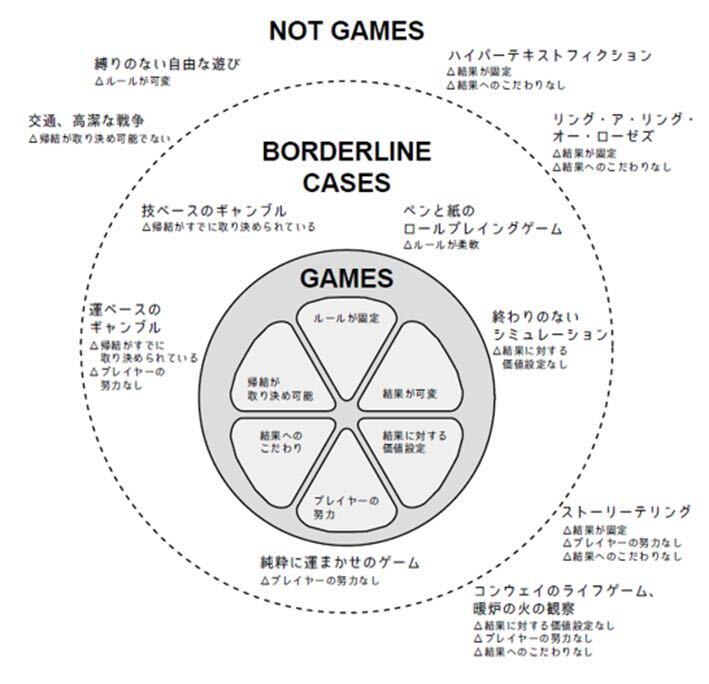

まずは、典型とその周辺の段階的な変化のモデル化をしたものだ。これは、現代のゲーム概念の定義としてよく参照される、イェスパー・ユールによる「古典的ゲームモデル」がわかりやすい例だ[5]。

このモデルでは、ゲームの古典的なイメージを形づくる六つの要素が提示され、それによって「典型的なゲーム」を説明しようとしている。重要なのは、単に代表例を示すだけでなく、その六つの要素を使って「境界例」をも説明しようとしている点である。6つの要素のうち、いずれかが欠ければ即座にゲームではなくなるという考え方ではない。いくつかの要素が欠ければ典型的なゲームからは遠ざかってゆくが、すぐさまゲームではなくなるわけではなく、ゲームと言えるかどうかの境界的な事例として位置づけられるということになる。たとえば、くじ引きや、答えの決まっているパズルは、そうした境界的な事例だ。このモデルは、次のような図として示されている。

ユールの古典的ゲームモデルは、このように「典型的なゲーム像」と、その周辺にある境界的な事例を、わかりやすく整理することができる点で扱いやすいモデルである。どの要素がどれだけ欠けているのかを見ることで、「これはかなり典型的なゲームだ」「これはかなり周辺的なゲームだ」といった違いを、連続的に示すことができる。しかし、このモデルは基本的に「一つの典型」という考え方を前提にしている点には注意が必要である。もし「ゲーム」概念の内部に、質の異なる複数の典型――たとえば、競争的なゲーム、協力的なゲームなど――があるとすれば、それらのあいだの違いや、多中心的な構造そのものをどう説明するのか、という問題までは、この枠組みは扱いきれない。

こうした問題に対応する一つの方法は、「ゲームとはこういうものだ」という回答の多様性そのものを、いったん俯瞰して相対化し、そのうえで自分が採用する立場を選ぶ、という手続きである。 たとえば、ヤッコ・ステンロスによる仕事がそれだ。ステンロスは1930年代以後の60のゲームの定義を収集した。そして、ルール、目的と機能、人工物/活動、分離と接続、プレイヤーの役割、(非)生産性、競争と対立、ゴールと終了条件といったかたちで言及されやすい要素をまず挙げ、それぞれの論点についてどのような議論が行われてきたかを丁寧に整理している[7]。

|

トピック |

備考 |

主な論者(批判的言及を含む) |

|

Rules |

ゲームの構成要素としての「ルール」、または「ルール」自体がゲームであるとするもの |

Avedon and Sutton-Smith (1971), Lévi-Strauss (1962/1966), Nachmanovitch (1990), Suits (1978), Riezler (1941), Malaby (2007), Ellington et al. (1982), Parlett (1999), Hunicke, LeBlanc and Zubek (2004) |

|

Purpose and Function |

達成されるべき対象と、それを達成するための機能のセットとして捉えるもの |

Kelley (1988) |

|

Artifact or Activity |

活動もしくは人工物であると捉えるもの |

Crookall et al. (1987), Deterding (2013), Mortensen (2009), Ståhl (1983), Suits (1978) |

|

Separate yet Connected |

日常世界と分離されているが接続されたもの |

Abt (1970), Malaby (2007), Goffman (1961), Deterding (2013) |

|

The Role of the Player |

構成要素として、プレイヤーという存在を必要とすること |

Aarseth (2007), Björk and Juul (2012) |

|

(Un)productive |

(非)生産性についての言及 |

Caillois (1958/2001), Huizinga (1938/1955), Frasca (2007), Avedon and Sutton-Smith (1971) |

|

Competition and Conflict |

競争や対立を含むものであるとみなすこと |

Dempsey et al. (2002), Salen and Zimmerman (2004), Ellington et al. (1982), Klabbers (2006), Costikyan ([1994] 2002) |

|

Goals and End Conditions |

ゴールと、終了条件を持つものであること |

Parlett (1999) |

ゲームの定義論で扱われるトピック(Jaakko Stenros,2017を元に筆者作成)

こういった論点を確認したうえで、ステンロスはゲームについて論じられるとき、論者は自らが対象とする範囲を示すべきであろうと結論している。

2.2.3.2 操作的定義を採用する

以上のような経緯をふまえたうえで、本書では「どの範囲をゲーム・遊びとして扱うのか」という対象の定義について、まずはある程度まで簡単な条件で指し示すことのできる枠組みを採用したい。具体的には、現代のゲーム研究のなかで、国内外を問わず頻繁に引用され、一定の権威をもって受け入れられている定義を手がかりとする。そうすることで、少なくとも現在の社会でステレオタイプとして共有されているゲームや遊びの対象範囲について、おおよその共通理解を得ることができるだろう[8]。

まず、「ゲーム」の対象範囲としては、さしあたってユール(2005)の古典的ゲームモデルを操作的な定義範囲として採用する。

さらに、「遊び」と「ゲーム」をふくむ、より広い全体領域については、サットン=スミス(1997)の対象とする範囲を想定したい。「不真面目なものとしての遊び」「適応プロセスとしての遊び」といった<~としての(as)>という視点を複数用意することで、遊び-ゲームの問題についてその都度ごとの問題意識に寄り添いながら、かつ一定程度に限定された領域の問題として扱うことができるような筋道が用意されている[9]。

ただし、ここで注意しておきたいのは、ゲームが、単に「画面に映し出されたイメージ」や「ボードゲームの盤・駒」「実際のプレイヤーの行動」といった外形的に確認可能な側面だけに還元できる現象ではない、という点である。すでにマラビーやアンリオの議論にも触れたように、ゲームには、純粋な論理構造だけでは捉えきれない要素が多く含まれている。そこには、プレイヤーの感情や期待、物語の読み取り方、他者との関係性など、心的な次元に属する側面が大きくかかわっている。そもそも「概念」という語は、少なくとも二つの異なる意味がある。一つは、分析哲学の文脈でフレーゲ以来問題とされてきたような「抽象的な概念」であり、もう一つは、心のなかに形成される「心的な概念」である[10]。

本書で主として問題にするのは、後者の意味での「心的な概念」としてのゲームや遊びである。つまり、人びとがどのような経験を通じて「これはゲームだ」「これは遊びだ」と感じ取り、そのカテゴリーを経験するのかという現象的側面である。ところが、この種の心的対象は、物理的対象とくらべてはるかに固定しにくい。頭のなかにあるイメージや概念は、状況によって変化しやすく、個人差も大きい。その意味で安定した測定をベースとした実証的アプローチのようなものとは必ずしも相性のよくないものだ。

そのため、「ゲーム」概念を心的現象として扱おうとすると、対象をどこまで固定できるのか、という問題があらためて浮上する。では、このような固定しにくい心的対象を、研究のなかでどのように扱っていけばよいのか。次節では、この点をもう少し丁寧に整理していくことにしたい。

[1] 20世紀後半の哲学や社会学では、言語が人の思考に与える影響の大きさが重要な論点だった。「人間の思考は言語という牢獄の外側に出ることができないほどに強力である」という観点から、様々な議論がなされた。しかし、「確かに言語が人の思考に与える影響はあるだろうが、言語に支配されているとまでは言えないのでは?」といった観点のほうが最近では優勢だ。言語の思考への影響は「サピア=ウォーフの仮説」として知られているが、前者のような立場を「サピア=ウォーフの強い仮説」と呼び、後者を「サピア=ウォーフの弱い仮説」と呼ぶ。また、3つ以上の数を数えることを知らない言語圏の人間は、3つ以上の数を把握するような課題を課した時、ほとんどまともにその課題に応えることができないという(Gordon.P.,Numerical cognition without words: Evidence from Amazonia. Science,306(2004),496-499 ; Whorf,B.L, Language, thought, and reality: Selected writings of Benjamin Lee Whorf(Cambridge, Mass.: MIT Press, 1956) 〔B・L・ウォーフ/池上嘉彦訳『言語・思考・現実』弘文堂、一九七八年〕。しかし、近年の認知科学者らによる実験や議論の結果、実際にはそこまで強く言語のみが思考を縛るものではないという反論がなされ(Steven Pinker ”The stuff of thought”(2007)〔『思考する言語(上巻)』pp. 247~pp. 291、NHKブックス、二〇〇九年〕)、単に言語が違うと思考が異なるというような素朴な言語決定論はあまり支持されていない。筆者も言語が影響を与えるという説は支持するものの、強い言語決定論については保留する立場である。

[2] そもそも動物が遊んでいるかどうか、という点については論争がある。例えば、アドルノとホイジンガの間で観察が異なるという指摘がある。ホイジンガにおいては動物の遊びは観察可能なものとされるが、アドルノにおいては「遊び」は「労働」の概念とセットでなければ成立しえないものであるため、「動物の遊び」という概念を考えること自体が困難を伴うという指摘がある(Pfaller, R. 2010)。 ただ、ベイコフ(Bekoff, M., & Byers, J. A. (Eds.). (1998). Animal play: Evolutionary, comparative and ecological perspectives. Cambridge University Press.)など動物の遊びについての多くの動物行動学分野研究の蓄積を見る限り、少なくともイルカ、ライオン、猿、犬、猫といった、いわゆる高等な哺乳類においては人間の遊びに近似する特徴が多面的に確認できる行動が多く観察されている。また文化人類学者による遊び研究の多くも「労働」概念を含まない社会を対象としており、一部の狩猟採集民はその意味では「遊び」をしていないということになってしまうだろう。「労働」概念の対比こそが遊びの概念の構成を決定付けるというアドルノ的立場は、「遊び」概念を、労働の概念をもった人類のここ数千年の社会特有のものとして限定する立場であり、近代社会を前提とする限りでは立論として成立はしうるだろうが「遊び」概念をかなり狭い範囲で特定する前提に立っていると言える。

[3] この態度は諦めや退却ということではない。一定の限界を認めたうえで、仮説を積み重ね、多様なアプローチから、反証可能な(有意味な)主張を構築していくという、ごく一般的な「科学」の態度に沿うつもりだと言っているに過ぎない。データサイエンス系の言い方をすれば、データをもとにした内挿はできても、精度の高い外挿には限界があるということだ

[4] それは単純に還元的な分析をしようということではない。還元や創発といった問題については、次節で述べる

[5] Jesper Juul: “The Game, the Player, the World: Looking for a Heart of Gameness“. In Level Up: Digital Games Research Conference Proceedings, edited by Marinka Copier and Joost Raessens, 30-45. Utrecht: Utrecht University, 2003.

[6] ユール、松永伸司 訳, 2016.『ハーフリアル』ニューゲームズオーダー, p. 61(Juul Jesper. 2005. Half-Real: Video games between real rules and fictional worlds. Cambridge, MA: MIT Press)

[7] このようにトピック別に整理したうえで、ステンロスは、各定義がどのような方法で作られているのか、という方法論上の特徴にも目を向ける。第一の方法論的課題は、「カテゴリーをどのように作るか」という問題である。たとえば、「ゲーム」と「ゲームでないもの」の境界事例を検討したり、「ゲーム」に関わるサブカテゴリーを設定したりする作業がここに含まれる。サブカテゴリーはしばしば、game/play のような対立として分節化される。第二の方法論的課題は、それらの定義がどのようにして一貫性(Coherence)を保とうとしているのか、ということである。複数のゲームや、複数のゲームの定義について共通する要素を抽出したりするというのがよく見られる方法である。また、別の方法としては一貫した体系的理論を構築しようとするものもある。たとえば、Suits (1978), Von Neumann and Morgenstern (1944), Deterding (2013), Carse (1986)などは、こうした体系的理論構築を目指したものとして位置づけられている。しかし、体系的理論を構築しようとする試みは、クリアな全体像を与える一方で、議論の範囲を限定しようとする傾向がある。そのため、ゲームの現象として論じられない側面が生じがちであるとされている(Stenros, 2017, p. 514)

[8] なお、必要十分条件として“本質X”を与えようとする定義論では「探求の対象について、それが何であるかを知らなければそもそも探求をすることができない。しかしそれを知っているのならば、そもそもそれは答えを知っているということであり、探求をするという行為自体が必要なくなるのではないか」というメノンのパラドクスは深刻になる。言い換えれば、定義の調整と対象の調整が同時にできてしまうとマッチポンプで議論が成立してしまう。B.スーツが注意深く扱ったのもここに由来する。しかし、本書はゲームを単一の本質に還元するものではなく、また自ら定義をつくることを目的としないため、メノンのパラドクスが指摘するようなマッチポンプはそれほど大きな問題になりにくい

[9] なお、本書ではほとんど指定することはないが「遊び」の範囲のみを指し示す場合のさしあたっての対象範囲としては、ミゲル・シカール(2014)が想定する範囲を想定している。シカールは、遊びを単なる娯楽行動としてだけでなく、主体と世界とのかかわり方全般にかかわる態度や実践としてとらえようとする。シカールの考える「遊び」の範囲は、構造化されたゲームのあり方から抜け出るようなものだ。

[10] この区別については、三木那由多「概念の構造とカテゴリー化」信原幸弘『シリーズ 新・心の哲学I 認知編』pp. 31-72などを参照

この記事は、2025年11月25日に公開しました。本連載では、書籍に掲載される内容とは別に、連載としてはゲ

これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。