デザイナー/ライター/小説家の池田明季哉さんが20世紀末のボーイズトイデザインを振り返る連載「kakkoiiの誕生」。今回取り上げるのは、1970年代にタカラから発売されたおもちゃ「変身サイボーグ」。池田さんは、これによって切りひらかれた男性的な美学こそが“kakkoii”の源流にあると語ります。

「”kakkoii”の誕生──世紀末ボーイズトイ列伝」のこれまでの連載記事は、こちらにまとまっています。よかったら、読んでみてください。

端的に言うとね。

序章の前編では、20世紀におけるアメリカ的な男性性の変遷をまとめた。「G.I.ジョー」というおもちゃを通じて浮かび上がってきた20世紀アメリカにおける理想の男性像とは、最強の肉体と最強の知性を持つ「軍人」であった。そしてそのイメージは、20世紀後半においてフィクションのスーパーヒーローに引き継がれた。スーパーヒーローは悩み苦しむ弱い心をさらけ出し、それまでのハードボイルドな男性像を更新したことで人気を博したものの、身体性においては軍人的マッチョイズムから逃れることはできず、アクションフィギュアの体型はむしろ筋肉が極端に強調されたものへと変化していく。

時を同じくして、日本にもG.I.ジョーの遺伝子を受け継ぐおもちゃが登場する。それがタカラ社(現タカラトミー社)による、日本ボーイズトイ文化の原点とも言える傑作、「変身サイボーグ」である。後編においては、戦後まもない40年代半ばから70年代に至って変身サイボーグが誕生するまでを振り返り、これから語ろうとしている「世紀末ボーイズトイ」の位置付けを明確にしたい。

おもちゃ大国と軍国主義の挫折

戦前から戦中においては、アメリカと同じように、日本における理想の男性性もまた概ね軍人と結びついていた。

日本は昭和に入った1920年代の段階ですでにおもちゃ産業が大きく発展しており、世界恐慌による不況への対応として、おもちゃの輸出が真剣に評価されていたほどだった。おもちゃの領域においては、クールジャパン的な発想はこの時点で既に生まれていたと言える。

このとき流行していたのは、やはり戦争おもちゃだった。日清戦争から日露戦争、そして第一次世界大戦に勝利することによって列強に並んだ日本において、少年たちは兵士や兵器に憧れ、おもちゃもそれに応えるものが作られていった。戦争によってメディアとなるおもちゃこそ作られなくなったものの、この流れは第二次世界大戦に至ってピークを迎える。そして敗戦と同時に、大日本帝国軍が理想としたような名誉を重んじ国家に殉じていくような男性性は、一旦徹底的に否定されることとなるのである。

こうした戦前から戦中の日本における理想の男性性の問題は、男性学的には極めて重要である。しかし他の多くの文化と同じように、おもちゃ文化もまた戦前〜戦中から分断されることによって戦後の文化が発展していった。そのためここではあまり詳細に分析することはせず、代わりに戦後のおもちゃ文化について論を進めていきたい。

ジープに乗って駆け抜けた、新しい「かっこよさ」

これまでの愛国的な価値観の代わりに当時の男子たちの憧れとなったのは、敗戦後の日本の街を颯爽とジープで駆け抜けたアメリカ軍人たちだった。1935年生まれの文筆家である中江克己は、『おもちゃ戦後文化史ーー時代の証言者たち』(1983)において当時の様子をこう記述している。

なにしろ当時の日本には満足な車もなかったし、ガソリンもない。木炭を燃料にして、バスなどがやっと走っていた程度である。それだけに、力強く走り抜けるジープに驚嘆したのは、当然のことであった。

GIがチューインガムをかみながら、フロントガラスを倒し、幌を折りたたんだジープを運転するさまも魅力的に映った。

昭和二十一年にヒットした『ニュー・トーキョウ・ソング』のなかでも、「向こう通るはジープじゃないか、見ても軽そなハンドルさばき……」とうたわれたが、進駐軍が持ち込んだジープは、小型でスピードがあり、カッコよく、まさにあこがれのアメリカそのものだった。そして、豊かさのシンボルでもあった。

ジープという名称は、具体的な車種の名前というよりは、アメリカにおける小型四輪駆動の軍用車両一般を指した通称である。こうした車両は、アメリカらしいシンプルで頑丈なつくりと高い悪路走破性から第二次世界大戦では大量に生産され活躍した。中江の記述による木炭のバスと高性能な大量生産品であるジープのコントラストは、敗戦当時の日本の貧しさと、戦勝国であるアメリカの豊かさをよく伝えている。

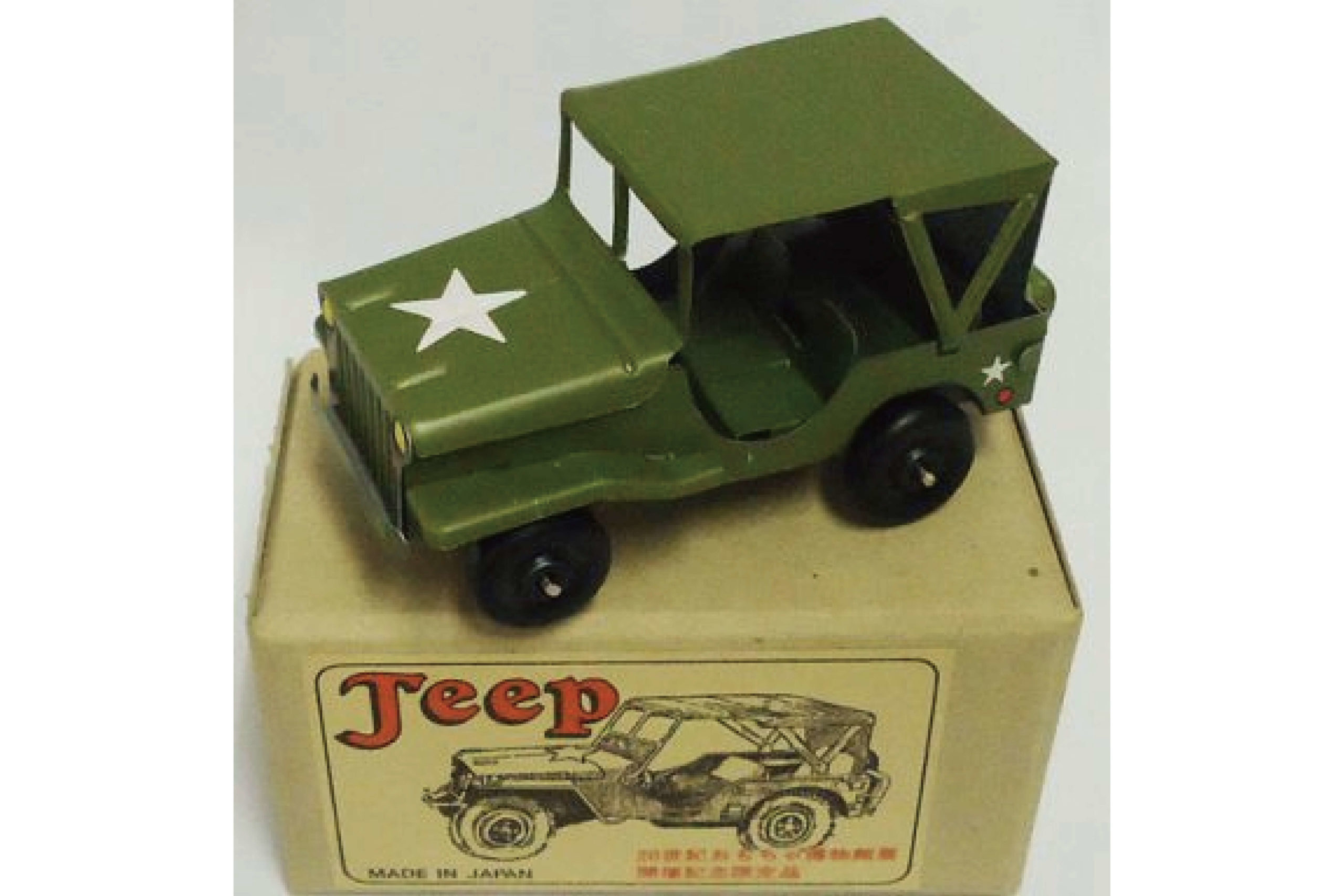

中江によれば、戦争に協力していたおもちゃメーカーが再びおもちゃを生産しはじめたとき、最も人気を集めたのはジープであり、1945年の暮れにはジープのおもちゃが10万個売れたという。これは一見、ベストセラーなら毎年50万個〜100万個をコンスタントに売り上げる現在のおもちゃの生産個数の感覚からすれば少ないようにも思える。しかし1945年8月からたった4ヶ月の間に生産から販売までが行われたこと、今日のようなマスメディアによる大規模な宣伝が存在しなかったこと、販売が主に都市の百貨店などであっただろうことなどを考えれば、ほとんど信じられないような数字といえるだろう。当時の子供たちは、アメリカ軍人という新しい「かっこよさ」に、極めて鋭敏に反応したのである。

▲戦後金属玩具の第1号であるブリキのジープ。写真は20世紀おもちゃ博物館の限定品である復刻版。 (画像出典)

「G.I.ジョー」を「リカちゃん」にするために

日本におけるG.I.ジョーの展開も、基本的にはこうしたアメリカへの憧れのイメージを受け継ぐところから始まった。アメリカで64年に発売が開始されたG.I.ジョーが日本に輸入されはじめたのは、1966年のことである。この時点では基本的に貿易会社による「輸入」であって、ほぼ海外仕様のまま販売されていた。おもちゃメーカーによるG.I.ジョーの本格的なローカライズが始まるのは、1969年にタカラ社が販売権を獲得、ハズブロ社と提携してからのこととなる。

もともとビニール工業所からスタートしたおもちゃメーカーであるタカラ社は、その技術を活かした女の子向け人形『リカちゃん』を1967年に発売し、大ヒットさせたところだった。そのタカラ社が男の子向け人形というマーケットへ進出していく構図は、マテル社による「バービー」のヒットに対応して、ハズブロ社が男の子向けとしてG.I.ジョーを開発した構図と重なり合う。タカラ社がG.I.ジョーの権利を獲得して日本に導入しようとしたのは、非常に合理的な思考と言えるだろう。

▲タカラトミーの公式ウェブサイトで公開されている「リカちゃんのれきし」。最左が初代リカちゃん。(画像出典)

しかしもともと日本の子供たちの嗜好を徹底的にリサーチして作られたリカちゃんと異なり、アメリカ製のおもちゃであったG.I.ジョーを日本に根付かせるためには工夫が必要だった。そのためタカラ社は、G.I.ジョーのローカライズにおいて大胆な独自路線を次々と打ち出していくことになる。

なぜ少年たちはドイツ兵を求めたのか

タカラ社は1970年に、顔の造形をアニメやマンガのテイストを取り入れたデザインに変更した『ニューG.I.ジョー』を発売、さらに翌年の1971年には、スポーツウェアや当時ブームであった『仮面ライダー』をはじめとする変身ヒーローの衣装など、軍装に留まらないラインナップを展開しはじめる。

▲『ニューGIジョー』にラインナップされていた野球選手の衣装。マンガ・アニメ的な顔の造形がよくわかる。(画像出典)

こうした展開からは、70年代に至って、日本においてもアメリカと同様に「軍人」、特にアメリカ軍人というモチーフが、理想の男性像としてストレートに受け容れられるものではなくなっていたことが伺える。

興味深いのは、日本ではアメリカと異なりドイツ軍のラインナップがセールス的に好調で、多数の商品が展開されていたという事実である。

当時の日本の少年たちにとって、ドイツ軍人が魅力的に見えた理由は定かではない。ナチス政権下のドイツ軍をかたどった当時のフィギュアのパッケージにははっきりとハーケンクロイツが描かれており、こうしたシンボルがタブー視されることの多い現在の感覚からすると困惑さえ覚えるものだ。ドイツ軍は同じ枢軸国として連合国と戦った戦友であったとはいえ、いくら当時の子供たちでも、アドルフ・ヒトラーが主導した歴史に残る凄惨な暴力を全く知らなかったとは考えにくい。ドイツ軍のフィギュアに憧れることは、それなりに複雑な感情であったはずである。一応商品展開上は敵役としてラインナップされてはいたものの、スポーツウェアや変身ヒーローといった展開が必要だと判断される程度にはアメリカ兵のフィギュアの販売は苦戦していたと思われるため、やはりその中でドイツ兵が展開されていたことは特筆に価するだろう。

▲『ニューGIジョー』のドイツ軍。写真はドイツ親衛隊(SS)をモチーフにしたもの。(画像出典)

ミリタリーファンの間では、(特に第二次世界大戦中の)アメリカ軍の兵器は単純で合理的な構造から生産性と信頼性に優れ、ドイツ軍の兵器は先端技術が投入され性能に優れる、と語られることがある。こうしたイメージがどれほど当時の少年たちに共有されていたかはわからないが、少なくともタカラ社の用意した次の展開は、こうした「技術」への共感を思わせるものであった。

軍人、転じてサイボーグとなる

タカラ社はこうした事情を背景にして、1972年にはG.I.ジョーに大胆な仕様変更を加えることになる。これまで肌色だった素体全体の成形色を透明に変更、メッキ処理によって金属光沢を持たせた機械風のパーツをボディの内部に封入することで、外から透けて見えるようなデザインとした。これに「サイボーグ」という設定を与えて販売したのが、『変身サイボーグ1号』というおもちゃであった。

▲変身サイボーグ。G.I.ジョーと形状そのものはほとんど変わっていないにも関わらず、全く異なる想像力を喚起するキャラクターになっている。『タカラSFランドエヴォリューション 「変身サイボーグ」の後継者たち』(双葉社)より。

変身サイボーグの素体はG.I.ジョーと基本的に変わらない構造となっていたため、G.I.ジョー用のさまざまな衣装をそのまま身につけることができた。この特徴を活かした『変身セット』は、当時テレビで放送されていた特撮ヒーローの衣装を変身サイボーグに着せられるという商品だった。発売に先立って1971年からは『仮面ライダー』の放送がはじまっており、当時の日本は空前の「変身ブーム」に沸いていた。G.I.ジョー改め変身サイボーグはこのブームに乗る形で、サイボーグのフィギュアでもあり変身ヒーローの素体でもあるという二重の価値によって、日本の子供たちに受け容れられ大ヒットとなっていったのである。

変身サイボーグが斬新だったのは、これまでモチーフになっていた軍人というリアルな存在を、サイボーグというフィクショナルな設定で書き換えたことだ。確かに先行して流行していた変身ヒーローは架空の存在ではあったものの、マンガのキャラクターや特撮のスーツなどのオリジナルがまずあり、関連のおもちゃもそれを象るというプロセスでデザインされていた。変身サイボーグは、おもちゃというプロダクトを中心的なメディアとして本格的に展開した、はじめてのキャラクターだったと言ってもいいだろう。広告や付属のブックレットなどで断片的に語られていた『変身サイボーグ』の物語や設定はやがて現在まで続く「タカラSFランド」という世界観として再定義され、さまざまなおもちゃを育む基礎となった。

▲『タカラSFランドエヴォリューション 「変身サイボーグ」の後継者たち』(双葉社)。表紙に描かれているのは全て「タカラSFランド」に連なる歴代おもちゃ。(画像出典)

科学技術による再生という寓話

それでは変身サイボーグのフィクショナルなデザインが描いた男性性とは、一体どのようなものだったのだろうか。

念のため基礎的な用語から解説しておくと、「サイボーグ」とはサイエンス・フィクションにおいて1960年代に提案された、人体をはじめとした生命組織と機械のような人工物が融合した存在を指す概念である。

変身サイボーグの設定は、宇宙からの侵略者の襲撃によって瀕死の重傷を負った自然保護官が、父の手によって改造手術を施されることで復活を遂げ、侵略に対抗すべく戦うといったものになっている。この設定自体は、明らかに1971年から放送されていた『仮面ライダー』の影響を強く受けたものだ。しかしここでは、仮面ライダーに登場する改造人間たちが定義上はサイボーグでありながら基本的に人間と動物の融合であるのに対して、変身サイボーグは科学技術の粋を集めた機械との融合が前面に押し出されている点に注目したい。

死に瀕した存在が、科学技術によってサイボーグ化されて生まれ変わる。これは捉えようによっては、敗戦によって焦土となりながらも、技術立国として爆発的な経済的発展を遂げた戦後日本を描いた寓話のようにも聞こえる。「12歳の少年」と称された戦後日本を成熟させたのは(あるいは成熟したように見せかけたのは)、技術、それも工業技術であった。これは国家の成熟のイメージであったが、それを引き写した個人の成熟のイメージとしても考えられる。変身サイボーグが描いていた理想の男性像とは、自らの身体が脆弱で不完全だとしても、テクノロジーの力を融合させることによって成熟できるという想像力だったのである。かつて最強の肉体と最強の知性を象徴した「軍人」のフィギュアは、ここに至って「サイボーグ」というあらゆる意味で遠く離れた地平に着地したのだ。

▲武器セットを装着した変身サイボーグ。頭部パーツを外すと現れる、メカニカルな内部パーツが印象的。『タカラSFランドエヴォリューション 「変身サイボーグ」の後継者たち』(双葉社)より。

ガンダムに乗って大人になれるか

少年の身体が科学技術によって大人を仮構するというこうした構造は、同じ70年代初期に連載が始まった永井豪によるマンガ『マジンガーZ』を端緒とし、70年代末に至って『機動戦士ガンダム』へと繋がっていくロボットアニメの系譜と重なり合うように見える。

宇野常寛は、主人公の少年たちが乗り込むマジンガーZやガンダムといったマシーンは、知能を持たないという意味で厳密にはロボットではなく、「人型の乗り物」であることを指摘している*。こうした「人型の乗り物」と「サイボーグ」には、確かに同時代的な想像力が通底している。しかし宇野が論じているように、「人型の乗り物」は一旦降りてしまえば少年に戻ってしまう、つまりそこに乗っている限りは成熟できないことが、富野由悠季による『機動戦士ガンダム』シリーズにおいて80年代を通じて追及され、90年代に至って庵野秀明の『新世紀エヴァンゲリオン』が露呈した結論だった。その意味では、この試みは少なくとも成熟のモデルとしては既に破綻してしまっているのである。

*宇野常寛『若い読者のためのサブカルチャー論講義録』(朝日新聞出版)

▲バンダイ社より発売されている大人向けフィギュア「超合金魂 マジンガーZ D.C.」。頭部に「パイルダー」と呼ばれる航空機が合体することにより動き出す、自我のない乗り物である。(画像出典)

対して「サイボーグ」においては、志向されているのは科学技術という身体の外部の要素による成熟ではあるものの、身体に組み込まれている以上切り離すことはできない。最強の肉体と最強の知性を鍛え上げていくという価値観からすれば歪なようにも思えるが、それでも自身そのものを成熟させていこうという方向性を見て取ることができる。

変身サイボーグは、G.I.ジョーに『仮面ライダー』や『マジンガーZ』といった戦後日本的な想像力が流れ込むことによって誕生した。「サイボーグ」は、ほとんど純粋な日本文化として発展した「人型の乗り物」と異なり、アメリカ文化の血筋を引いていることによって、別の成熟のイメージを提案することができたのである。

主体と客体の間を疾走する「サイボーグライダー」

そしてこの「サイボーグ」的な想像力は、さらなる進化を遂げていくことになる。

その後、変身サイボーグはヒットを受けて、さまざまな関連商品をラインナップに加えていく。ドリルからカニのハサミ(!)まで、実に多様なソフトビニール製のパーツを腕部に装着する『武器セット』。敵役の侵略宇宙人であり有機的なデザインが印象的な『キングワルダー1世』。変身サイボーグ1号の弟という設定で一回りダウンサイズされた新素体の『少年サイボーグ(変身サイボーグ2号)』。ペットのヒョウがサイボーグ化され、武装したりさまざまな動物に変身できる『サイボーグジャガー』。そしてもはやサイボーグではなくほぼ完全なロボットとしてのデザインを与えられた『アンドロイドA』。透明なボディから透けて見える内部構造というデザインを共通させながら、こうしたさまざまなバリエーションが作られていった。

▲左から順にキングワルダー1世、少年サイボーグ、サイボーグジャガー、アンドロイドA。アンドロイドAは人間型からロボット型にパーツを交換することで「変身」するギミックを持っており、写真は中間的な「超人」と呼ばれるモード。『タカラSFランドエヴォリューション 「変身サイボーグ」の後継者たち』(双葉社)より。

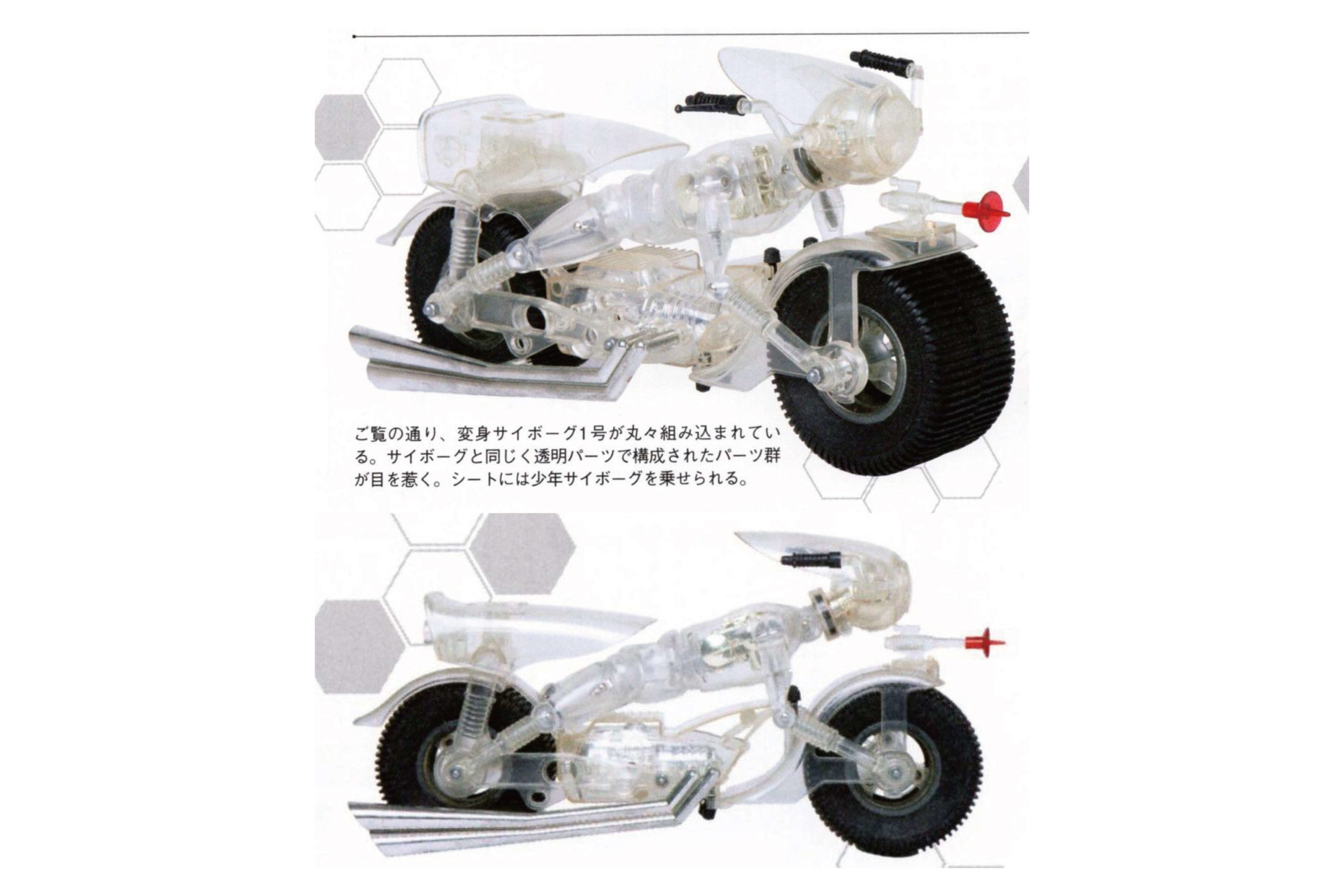

中でも注目したいのは、1974年に発売された追加パーツセット『サイボーグライダー』のデザインである。これはパーツを装着していくことで、変身サイボーグ1号を丸ごとそのままバイクにしてしまえるという斬新な発想の商品だ。俗に「ロケットカウル」と言われるフロントカウルの形状などバイク部分の意匠を見るに、企画としては『仮面ライダー』におけるバイクという要素を表面的に導入したものであったかもしれない。また主人公のパートナーであるロボットがバイクに変形する同時期の特撮作品『電人ザボーガー』との影響関係がある可能性もある。しかし主に実車を必要とする特撮というメディアのデザイン的制約から、前者は基本的には普通のバイクの延長であり、後者はバイクのフロントカウルにロボットの頭部を取り付けた程度に留まっている。対してこのサイボーグライダーは、機械化されているとはいえ人間が丸ごとバイクの中に組み込まれた非常に奇妙なデザインの乗り物になっている。

▲サイボーグライダー。特にサイドビューからは、変身サイボーグがどのように組み込まれているかがわかりやすい。『タカラSFランドエヴォリューション 「変身サイボーグ」の後継者たち』(双葉社)より。

サイボーグライダーは本体が変身サイボーグ1号であるため乗り手がいなくても走ることができそうであるが、商品展開としては少年サイボーグを搭乗させることが想定されていた。少年サイボーグが変身サイボーグ1号の弟であることはすでに述べたが、バイクと化した兄に跨る弟というあまりに奇妙な設定の商品で、子供たちはどのように遊んでいたのだろう。リアルタイムにこのおもちゃで遊ぶことのなかった以上は想像するしかないが、乗り手である少年サイボーグと乗り物となった変身サイボーグ1号は、時には少年サイボーグがバイクを走らせ、時には変身サイボーグ1号が自ら車体をコントロールし、お互いにコミュニケーションを取りながら、臨機応変に操縦の主体を入れ替えて目的地に移動したり敵と戦っていたのではないか、と思わずにはいられない。

変身サイボーグは、敵の攻撃によって死んでしまうというある意味で脆弱な肉体ゆえに機械化され、生身の身体では手に入らないさまざまな能力を手に入れた。そしてその力の発露のひとつであるサイボーグライダーにおいては、乗り物は単なる身体の延長に留まらない。サイボーグライダーは、乗り手の操作を受けるだけではなく、時には乗り手を操作しさえする。乗り手は完璧な判断力によって乗り物を正確に操作する存在ではなくなり、むしろコミュニケーションによって乗り物から操作を引き出していくことになる。サイボーグライダーのデザインは、主体と客体、精神と身体、乗り手と乗り物の境界を曖昧にしてしまうのである。

身体に技術を融合させることによって成熟を手に入れようという「サイボーグ」の発想は、進化の末に、機械化した身体の延長が外部化され、コミュニケーションを取ることで成熟するという奇妙な想像力に至ったのである。アメリカ生まれのG.I.ジョーが日本に受け容れられるようにする過程で織り込まれた日本文化は、おもちゃを通じて思いもかけないデザインと想像力に結実したのだ。

「魂を持った乗り物」と「kakkoii」の誕生

このユニークな想像力を、「人型の乗り物」と対比させて、私は「魂を持った乗り物」と呼びたい。そしてここに至って、ようやくこの連載で扱うおもちゃのリストが、どのような基準で選定されているのかを定義することができる。

まずはここまでの議論をまとめよう。アメリカ文化においては、最強の肉体と最強の知性を持ち、国民国家に貢献する近代的市民の究極系として「軍人」こそが理想の男性性とされた。これは60年代に至って、内面の弱さをさらけ出す「スーパーヒーロー」に批判的に引き継がれるが、身体性のレベルではマッチョイズムは保存されたままだった。

対して日本文化においては、戦争直後こそアメリカ的な軍人が理想像の地位を占めるも、70年代においてはアニメーションにおいて「人型の乗り物」が、そしておもちゃにおいては「サイボーグ」という想像力が提案される。そして後者については、サイボーグライダーを皮切りとして、「魂を持った乗り物」へと発展していくことになる。

この連載で取り扱うのは、この「魂を持った乗り物」の系譜である。身体を鍛えるのでもなく、身体を乗り物で拡張するのでもなく、身体に技術を組み込むのでもない。それは、身体の外部とコミュニケートすることで、身体を補完していく想像力だ。そしてここから、21世紀における男性的な成熟のイメージを組み立て直していくことを試みていきたい。

日本の児童文化を通じてグローバルに提案される、ジェンダーと結びついたオルタナティブな美学という意味で、この試みは女性文化が主導した「kawaii」と呼ばれるカルチャーと、ジェンダーを軸にして対称を描く。今や日本発の文化として世界に価値を認められるに至った偉大なる先達にあやかり、この「魂を持つ乗り物」によって切り開かれる新しい男性的な美学を「kakkoii」と名付けたい。

「魂を持った乗り物」は、20世紀を席巻したアメリカ文化を父として、戦後に独自の発展を遂げた日本文化という母から生まれた。そして世紀末ボーイズトイという形で成長を遂げたこの系譜について紹介していくことで、「kakkoii」という成熟のイメージについて考えていきたい。

変身サイボーグの、サイボーグライダーの提出したこの想像力は、幾つかの紆余曲折を経て、80年代にはさらに洗練された形に辿り着いた。乗り込むことができ、かつ対話できる存在。そう、それこそが自動車から変形する、異星のロボット──『トランスフォーマー』である。

[続く]

この記事は、PLANETSのメルマガで2017年8月9日に配信した同名連載をリニューアルしたものです。あらためて、2020年3月23日に公開しました。

Banner Photo By Mykola Holyutyak / Shutterstock.com

これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。