デザイナー/ライター/小説家の池田明季哉さんによる連載『”kakkoii”の誕生──世紀末ボーイズトイ列伝』。今回は「変身サイボーグ」の後継シリーズ『ミクロマン』を分析します。サイズが12インチから3.75インチへと小型化したことで、〈少年=遊び手〉と〈玩具〉の関係がどう変わったのかを考えます。

「遅いインターネット」はPLANETS CLUBの皆様のご支援によって、閲覧数を一切気にせず、いま本当に必要なこと、面白いと思えることを記事にすることができています。PLANETS CLUBでは、宇野常寛が直接指導する「宇野ゼミ」、月イチ開催の読書会など、たくさんの学びの場を用意しています。記事を読んでおもしろいと思ったらぜひ入会してみてください。(詳細はこちらのバナーをクリック↓)

端的に言うとね。

勇者シリーズから次のステップへ進むために

本連載では、20世紀末においておもちゃが追求してきた理想の成熟のイメージについて考えてきた。勇者シリーズの分析においては特に『黄金勇者ゴルドラン』に注目し、所有と支配による男性的な成熟を退け、少年のまま自分の外側に存在するロボットと協調しながら「冒険」を続けていくビジョンに結実したと分析した。そしてこれは、遊び手という主体が玩具で遊び続けるという構造とも結びついていたのだった。そしてこの想像力をトランスフォーマーから勇者シリーズへの流れがもたらしたもっとも大きな可能性として評価した。ただその後の「末期勇者」の展開を考えると、いささか不安な要素もまだ残っている。

どういうことか。『黄金勇者ゴルドラン』の後に続いた『勇者指令ダグオン』は「特撮をモチーフにした勇者シリーズ」であり、『勇者王ガオガイガー』は「勇者シリーズをモチーフにしたアニメーション作品」だと本連載では整理した。それはある意味で、少年のまま特撮やアニメーションといったフィクションの世界に閉じていく方向であると考えられなくもない。所有と支配を捨て、少年のままロボットと共に想像の世界で「冒険」の旅を続けていくことは、(比喩的な意味で)「玩具と一緒にテレビのある子供部屋にこもる」想像力と結びついてしまいはしないだろうか? 玩具に導かれながら成熟していくイメージは、社会に接続されなくてはならないだろう。それは具体的にはどのようなものとして考えていけばよいのだろうか?

この構造を踏まえた上で、ある玩具シリーズを改めて分析してみたい。その玩具シリーズとは「ミクロマン」だ。

12インチから3.75インチへ――「ミクロ」への転換

ミクロマンは1974年から展開された、「変身サイボーグ」の後継シリーズである。世界観設定に共通する部分もあり、商品としても変身サイボーグをある方向に発展させた玩具であることは間違いないのだが、その様相は一般に「後継」といって想像されるものとはかなり異なっている。

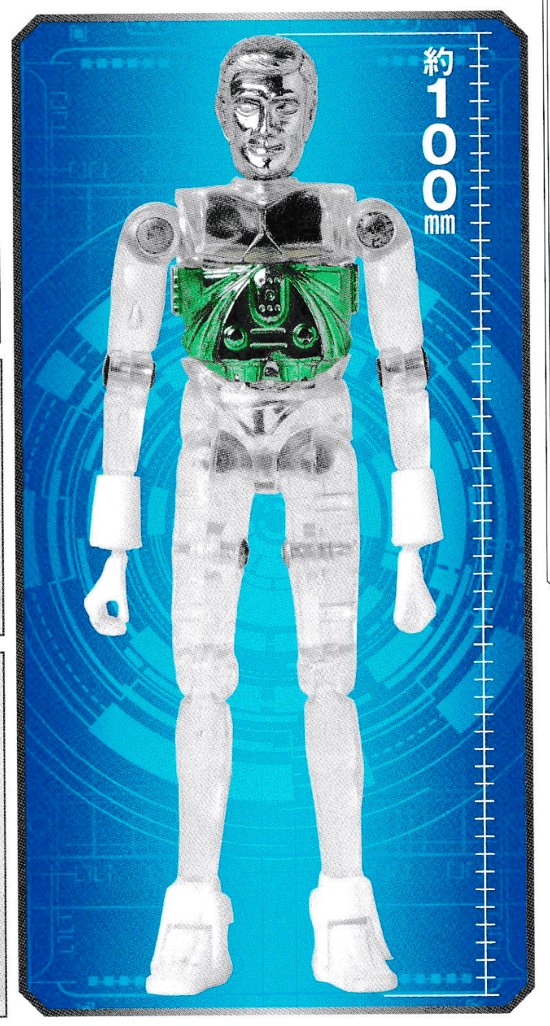

変身サイボーグはG.I.ジョーのローカライズに端を発しており、サイズも当然G.I.ジョーの12インチ(約30cm)を踏襲していた。一方、ミクロマンは透明なボディやメッキなどといったデザインを引き継ぎながらも、そのサイズは3.75インチ(約10cm)と1/3程度に小型化されていた。

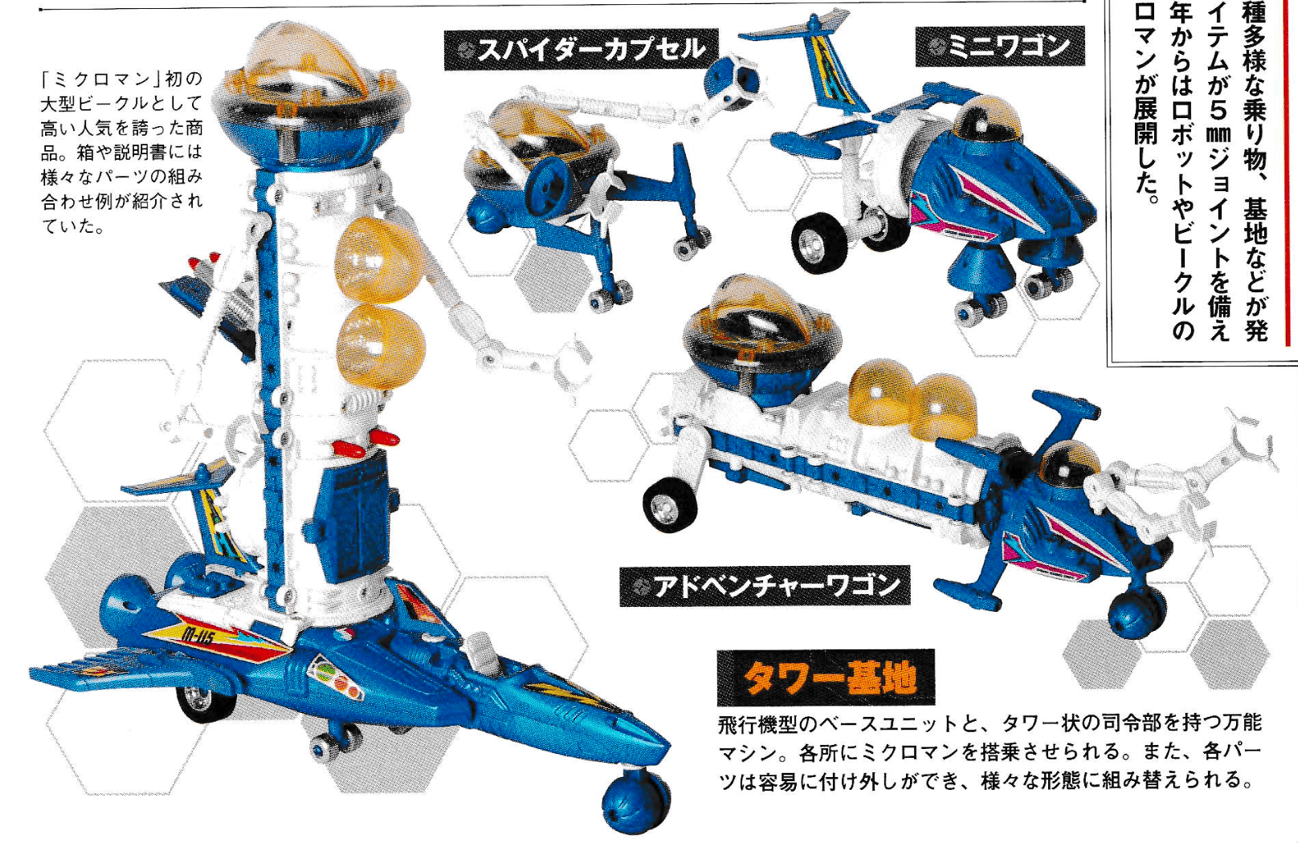

中核となるフィギュアを大胆に小さくしたミクロマンは、乗り物や基地と連動した遊びを強調することに成功している。たとえば30センチの変身サイボーグが乗り込む自動車を作ろうとすれば70センチ近い巨大なものにならざるを得ないが、10センチのミクロマンならば20センチ程度で済み、手に取りやすい現実的な商品として開発することができる。あるいは大型のフラッグシップアイテムを作るなら、より大きな戦闘機や基地といったダイナミックなモチーフをモデルアップすることが可能になる。フィギュア自体をダウンサイジングしたことは、ミクロマン自体の価格を下げて手に取りやすくしただけでなく、遊びを乗り物方向に大きく拡張することを可能にした。この3.75インチサイズは後にG.I.ジョーやスターウォーズなどでも世界的な大ヒット商品となっており、フィギュアとビークルの存在感を両立できる優れたスケールであることを証明している。

『タカラSFランドエヴォリューション 「変身サイボーグ」の後継者たち』(双葉社)p8

メッキパーツ以外の「ミクロマン」の線引き

大人気となったミクロマンのシリーズ展開は長期に渡っている。1974〜1980年の初期「ミクロマン」、初期の玩具を整理しつつ新商品を交えたリブートである1981〜1985年の「ニューミクロマン」、平成に入ってから完全新作として展開された1998〜2000年の「ミクロマン・マグネパワーズ」、そして世紀をまたいで2003年以降に展開された「ミクロマン200X」、さらに令和に入ってから初期ミクロマンをリメイクした「LEGACY SOUL ミクロマン」、公式にはミクロマンと宣言されてはいないが、その精神的な関連作と目されている「オルタードナノ」と、おおまかに区切っただけでもこれだけの作品が展開されている。

そしてその物語や設定はさらに複雑である。たとえば先に紹介してきた勇者シリーズであれば、基本的にその物語はアニメーションに一本化されており、展開されている玩具は基本的にアニメーションに登場するキャラクターの商品化であった。本連載でも、勇者シリーズのそのような特徴からアニメーションのシナリオの分析に重きを置いてきた。

ミクロマンが展開してきた物語は、シリーズごとに(おおむね)独立しているだけでなく、多様なメディアをまたいで物語が展開されており、玩具のパッケージや付属パンフレットの設定とコミカライズやアニメーションの設定が異なることが日常茶飯事となっている。「ミクロマン・マグネパワーズ」に至っては、同じ玩具を原作としておおまかなキャラクターと基礎設定を共有しながらも、アニメ版とコミカライズ版ではキャラクターデザインから異なるまったく別の作品が同時期に展開されており、そこにさらに玩具付属パンフレットや雑誌記事でのみ公開されている設定が入り乱れているような状況であった。

またそのデザインも、必ずしもトーンが統一されているわけではない。頭部がメッキ加工されているという特徴的な仕様はほぼ継承されており、ミクロマンのアイデンティティと見なされているものの、それ以外の部分はシリーズによってまったく異なる。たとえば初期の「ミクロマン」は変身サイボーグを継承しながら人体をインダストリアルに再解釈したクールな表現が中核に置かれていたし、「ニューミクロマン」期にはおそらくはガンダムなどの影響を受けながらよりアニメロボット的な周辺アイテムが充実していった。「ミクロマン・マグネパワーズ」ではアニメーションやコミックスでの展開を前提にヒロイックでメカニカルなスーツを着用しており、「200X」では可動素体としての完成度を高めるコンセプトと手を組んだアメコミ的肉体美の方向に大きく舵を切った。

もちろん、こうしたバリエーションをひとつひとつ検討していくことは重要な仕事であるだろう。物語についていうなら「ミクロマン」における森藤よしひろ版コミックスにおける片貝あきら少年とロボットマンの関係や、「ニューミクロマン」における世紀末の終末思想、「ミクロマン・マグネパワーズ」のアニメーションとコミックスで微妙に異なる成熟観、そしてその後期が断片的な情報によって物語消費的な側面を持ったことなどは重要な論点になるだろう。デザインという面でも、10cmという小さなサイズにどのようにアクションフィギュアとしての可動性やギミックを折り込みかつ強度と両立するかといった試行錯誤の歴史や、その時々のスタイルに映し出された社会状況と成熟のイメージの関連は、時間をかけて議論する価値があるものだ。しかしいったん本連載では、その多様さを各論的に分析していくのではなく、むしろ逆の視点からミクロマンというシリーズを考えていきたい。ミクロマンというシリーズがこれだけ多様な物語とデザインを内包していることを許容しているとしたら、それはむしろミクロマンという想像力が確固たる核を持っているということにはならないだろうか。そしてそれは、単にヘッドパーツにメッキがかけられているということ以上の意味を持つはずだ。

10cmの宇宙人をアクションフィギュアにする

本連載では、ミクロマンの想像力における最大の特徴は、その「サイズ」ではなく「スケール」にあると考えたい。

G.I.ジョーにおいて、12インチのフィギュアは1/6スケールであり、3.75インチのフィギュアは1/18スケールであった。そのどちらも、戦場で戦う兵士のヒーローを縮小して玩具にしたものだ。それは変身サイボーグも同じである。

しかしミクロマンにおいて、3.75インチのフィギュアは1/18スケールではない。彼らは1/1のリアルライフスケールなのだ。

どういうことか。「ミクロマン」は、別の星からやってきた身長10cmの小さな宇宙人と設定されている(シリーズによっては例外もある)。優れた頭脳とさまざまな超能力を持つ彼らの目的は、地球や人類について調査しながら「アクロイヤー」と呼ばれる悪の存在と戦っていくことだ。そのためにミクロマンは、人知れず人間と――「少年」と協力していく。

本連載の読者には、この時点で、なぜミクロマンに先立って勇者シリーズについて議論する必要があったのかを理解してもらえることと思う。勇者シリーズは「少年」と「ロボット」の関係をさまざまな方法で描いていく実験の中で「遊び手」と「玩具」の関係を再定義していった。そして少年が主体として自我を持ったロボットに命じることで、遊び手が玩具の世界にアクセスしていくという構造を組み上げた。勇者ロボたちの身体は機械であったが、その魂は初期においては異星人であったことを思い出したい。そしてその源流となったトランスフォーマーもまた、400万年前に異星から来訪した超ロボット生命体という超越者であったこともすでに指摘した通りである。これらを踏まえるならば、少年とミクロマンの関係は、そのままこれまでの議論に接続することができるだろう。

ミクロマンの想像力において、「少年=遊び手」は勇者シリーズと同様に、「ロボット=玩具」であるミクロマンの協力者となることで遊びの世界へと入っていく。しかしミクロマンが持つ、変身サイボーグとも勇者シリーズとも異なる特徴は、ミクロマンの想像力を決定的に独自のものにしている。ミクロマンが1/1スケールであるという特徴は、遊びの世界を常に現実に設定し、それを上書きすることを可能にするのである。

変身サイボーグにしても、勇者シリーズにしても、玩具によって展開される遊びの世界は、遊び手のいる世界とは隔絶された時空に存在していた。だからこそその隔絶は戦いの現場――危険な戦いが席巻する大人の世界の比喩として機能したし、そこに遊び手を参加させ成熟のイメージを持たせる方法として、少年が命じロボットが戦うという構造が模索されてきたのだった。ミクロマンも宇宙から来訪した超越的な存在として戦っているので、ある側面においてはこうした構造が保存されている。

しかし同時に、ミクロマンの想像力は、常に「今、ここ」の世界を舞台とする。ミクロマンが1/1スケールであるということは、彼らの戦う戦場が、遊び手の――我々が生きるこの世界であることを意味しているのだ。

(続く)

この記事は2025年8月15日に配信した同名連載をリニューアルしたものです。あらためて、2025年8月21日に公開しました。バナー画像出典:『タカラSFランドエヴォリューション 「変身サイボーグ」の後継者たち』(双葉社)p8

これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。