デザイナー/ライター/小説家の池田明季哉さんによる連載『”kakkoii”の誕生──世紀末ボーイズトイ列伝』。今回は「変身サイボーグ」の後継シリーズ『ミクロマン』を分析します。現実とフィクションを接続する“拡張現実”的な遊びの転換点を、ミクロマンから読み解きます。

「遅いインターネット」はPLANETS CLUBの皆様のご支援によって、閲覧数を一切気にせず、いま本当に必要なこと、面白いと思えることを記事にすることができています。PLANETS CLUBでは、宇野常寛が直接指導する「宇野ゼミ」、月イチ開催の読書会など、たくさんの学びの場を用意しています。記事を読んでおもしろいと思ったらぜひ入会してみてください。(詳細はこちらのバナーをクリック↓)

端的に言うとね。

現実とフィクションの反転

本連載では繰り返し、勇者シリーズが子供とおもちゃの関係を正確に記述しようとしてきたと述べた。「少年」の生きる世界と「ロボット」の生きる世界は、幾つもの意味で分離している。まず玩具において、「遊び手」と「玩具」は同じ世界に存在していない。当然のことだが「遊び手」が過ごしている日常は、「玩具」が表現する想像の世界――「ロボット」たちの日常とは重なっていない。そしてこの「遊び手」の世界が(おおむね)平和であるのに対し、「玩具」たちの世界は戦いに満ちている。だからこそ「少年」が命じることで「ロボット」がそれに応えるという構造が、「遊び手」が「玩具」という成熟のイメージの世界に参加していくために必要なのだった。ここでは「少年」は「子供」であることを保ったまま、「ロボット」が戦いを繰り広げる「大人」の世界に間接的にアクセスすることになる。

ところがこの構造は、ミクロマンにおいては反転している。ミクロマンは1/1スケールの小さな宇宙人で、現実そのものを物語の空間としているために「少年」と「ミクロマン」の生きる世界は一致する。「遊び手」と「玩具」がそもそも最初から同じ世界に配置されているのだ。「遊び手」が過ごす日常に対して、「玩具」が越境し、「ミクロマン」たちの日常は「遊び手」の生活空間――比喩的に表現するなら「机の上」へと浸潤してくることになる。「遊び手」はその日常の裏側に、「玩具」が参加する戦いの世界を感じ取ることになる。「遊び手」にとって「玩具」がもたらす成熟のイメージは、別世界で行われている戦争に司令官として参加することではなく、今ここに存在している小さな隣人を経由してもたらされるのだ。

仮に勇者シリーズが(『勇者特急マイトガイン』が看破したように)勇者ロボというサードパーソンのアバターに移入することで成立する仮想現実的世界であるのなら、ミクロマンとは自分自身の傍らに小さな隣人を投影していく拡張現実的世界ということになるだろう。勇者シリーズが触れられない物語世界に「少年」が命令というアクションを通じて間接的にアクセスしていくのに対して、ミクロマンは「少年」が生活している空間そのものが物語化し、「玩具」の側が「遊び手」の世界に参加してくるのだ。

ただし、ここでも「少年」は「子供」であり続けることになる。ミクロマンたちはその頭脳と超能力において、人間を遥かに凌駕する力を与えられた理想の「大人」だ。人間が彼らと肩を並べて戦うわけではないという意味において、「子供」が「大人」の世界に直接参加することは想定されていない。実際にミクロマンを題材とした各種の物語において、子供がそのままミクロマンと共に戦うことはなく、多くの場合はたとえば勇者ロボに対してと同じような異星人に対する生活のサポートが主な役割ということになる(たとえば森藤よしひろが手掛けた漫画版ミクロマンにおけるロボットマンなど、例外もある)。

こうした拡張現実的な特徴によって、ミクロマンの想像力はトランスフォーマーや勇者シリーズの想像力とは一線を画している。

トランスフォーマーや勇者シリーズは、あくまで別の世界に存在するロボットに対してアクセスする。一方で、ミクロマンは「遊び手」のいる世界に存在している。ゆえに「遊び手」は、トランスフォーマーや勇者シリーズのようにミクロマンの戦いを支援するだけではなく、その生活の中にミクロマンとの対話を発生させることになる。

トランスフォーマーや勇者シリーズにおいて「ロボット」が到達することができない理想の成熟――完全な精神と強靭な肉体の象徴――言うなれば「大きな父」であったのに対して、ミクロマンはすぐそこに存在する「小さな父」だ。ロボットを机の上に置くとき、「遊び手」は別の時空を、届かない理想の成熟のイメージを夢想する。しかしミクロマンが机の上に置かれるとき、それは今ここに存在する戦士であり研究者だ。その「小さな父」は、遊び手の生活の中で機能することになる。

ジミニー・クリケットとしてのミクロマン

この関係性は、ウォルト・ディズニー版の映画『ピノキオ』に登場するジミニー・クリケットを想像するとわかりやすいだろう。人形であるピノキオは未成熟な「子供」の象徴として描かれる。その目的は人間となること――成熟を経て「大人」になることだ。そのために課せられる条件は、操り人形の糸から解き放たれ、自らの意志で正しさを選べる「良心」を身につけること、つまり成熟した主体となることである。

ジミニー・クリケットは、それを支援するために派遣される。そしてピノキオに同行し、その生活の中で「良心」としてアドバイスを授ける。ピノキオはジミニー・クリケットの助言に従う場合もあれば、従わない場合もある。ジミニー・クリケットはピノキオを支配する立場にあるのではなく、あくまで主体はピノキオの側にある。これは操り人形から人間になることを成熟とみなす問題設定からすれば当然のことだ。ジミニー・クリケットはあくまでピノキオに対してサジェスチョンを行う存在にすぎず、最終的な意思決定はピノキオが行わなくてはならない。ピノキオはジミニー・クリケットの助言を聞き入れなかったことによってさまざまなトラブルに巻き込まれながらも、最終的には自らの意志で生みの親であるゼペットじいさんを、命をかけて助けるという自己犠牲によって、人間になることを認められる。

ミクロマンを手にした「子供」は、これと同じ想像力を発揮することができる。ミクロマンはサイズこそ小さいものの、人間より優れた知性と能力を持った超存在として描かれる。その「小さな父」が「机の上」にいるとき、それは仮想的な大人としてのサジェスチョンを心の声として与える。たとえばピノキオのストーリーにおいては、ピノキオはジミニー・クリケットの声を無視して「悪いこと」の誘惑に負けていく姿が描かれるわけだが、少なくとも良心としてのジミニー・クリケットの声――そうしてはならない、欲望を制御できなくてはならないという規範――そのものは認識している。同じように、ミクロマンが目の前にいるとき、きっとミクロマンは欲望に負けてはならないというサジェスチョンを与えるだろう。

10cmというアクションフィギュアのサイズは、本来はビークルとの連動に主眼を置いて決定されたものだと思われるが、ミクロマンをポケットに入れて移動することを可能にするという重要な役割を果たした。実際、初期のミクロマンには「カプセル」と呼ばれるケースに入った状態で販売されているものがあり、後にはベルトに装着できたりコインを収納できるようなバリエーションも作られている。「子供」はまさにジミニー・クリケットのように生活のあらゆる場所にミクロマンを連れて行くことができ、そしてその声をリアルタイムに聞くことができるのである。

「成長する子供」と「小さな巨人」

それではこの構造は、実際にはどのような成熟のイメージを与えるだろうか?

本連載のミッションは、20世紀的な男性性における成熟のイメージをアップデートする方法を、20世紀末の玩具文化を分析していく中から見つけることであった。ゆえに20世紀的な男性性をもっともよく表現した玩具として、G.I.ジョーを分析することから議論をスタートした。

アメリカのG.I.ジョーが持っていた「軍人」というモチーフは、完全な精神が強靭な肉体を通じて世界に短絡していく想像力であり、そこでは組織や乗り物が肉体の拡張として機能していると整理した。そこではキリスト教的な世界観の下で、人間の肉体が基礎単位として機能し、あくまでひとつの主体にひとつの肉体が与えられていたのだった。

そして変身サイボーグは、それを日本向けにローカライズしていく過程で、肉体を外側に拡張するのではなく、肉体そのものを機械化することで成熟させることになる。これは肉体を神聖視する文化が薄く、敗戦から工業技術によって立ち直っていく日本の似姿でもあった。そしてその想像力は、変身サイボーグそのものがバイクとなって別のライダーを乗せる「サイボーグライダー」という玩具を生み出した。ライダーという主体が、バイクそのものに宿ったもうひとつの主体の影響を受けながら、相補的に機能していくその様相を「魂を持った乗り物」と名付けたのだった。

本連載ではこの「魂を持った乗り物」という概念に基づいて、世紀末ボーイズトイ文化を分析してきた。それは乗り手の主体との距離のグラデーションとして考えることができる。乗り手と乗り物の距離がゼロの状態であれば、それは単独の主体が乗り物によって肉体を拡張している状態である(たとえばG.I.ジョー)。その「肉体の一部」が徐々に乗り手から離れていくことで、魂しかない曖昧な状態(たとえばミニ四駆)から明確な自我を持っていき、乗り手と同等の人格を得たときに完全に分離したとみなすことができる(たとえばトランスフォーマー)。そしてこのように独立した完全な主体になってしまえば、それはもはや「魂を持った乗り物」ではなく、別の種類の「人間」として扱われることになる(たとえばダグオン)。つまり「魂を持った乗り物」という概念は、主体の複数性に本質があるために、主体がひとつとふたつの間に存在している小数点的な中間性を常にはらんでいる。

さて、それではミクロマンはいかなる意味で「魂を持った乗り物」なのだろうか。これは一見、ミクロマンには当てはまらないように見える。ミクロマンは、明らかに乗り物ではない。モチーフにも乗り物が関連していないし、ミクロマンが乗り込む乗り物は遊びの中核として多数ラインナップされているものの、特殊な想像力を持ったものは少なく、基本的にはシンプルにミクロマンの身体を拡張するデバイスである。一部にはトランスフォーマーとなる変形ロボットも存在しているが、主体としてミクロマンと特別な関係を築いていると読むことは難しい。「ロボットマン」というユニークな搭乗型ロボットも存在しているのだが、全体からすると例外的な存在である。「魂を持った乗り物」という概念は、ミクロマンを捉えていないのだろうか。あるいはミクロマンという存在は、これまでの議論に照らせば例外的な存在にすぎないのだろうか。

(続く)

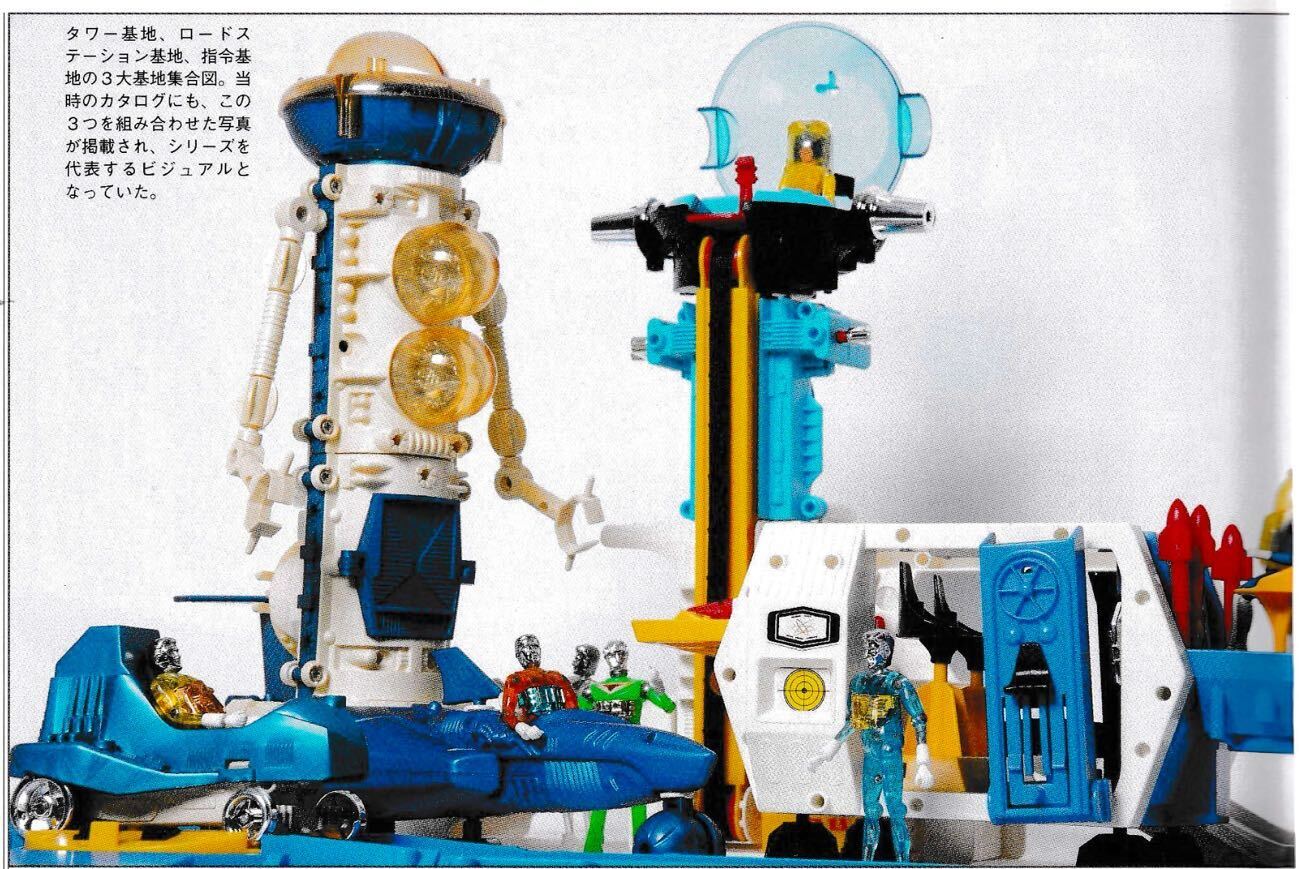

この記事は2025年10月17日に配信した同名連載をリニューアルしたものです。あらためて、2025年11月13日に公開しました。バナー画像出典:『タカラSFランドエヴォリューション 「変身サイボーグ」の後継者たち』(双葉社)p8

これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。