SNSのプラットフォームがインターネットをどうしようもなく拙速に、窮屈にしてしまっているいま、もっと人間が自由になれる場所を、それも実空間につくることはできないか──そんな考えからはじまった「庭プロジェクト」。建築から人類学までさまざまな分野のプロフェッショナルが、官民産学を問わず集まって知恵を出し合う研究会の模様を、毎月レポートしています。

第2回の研究会ではボードメンバーである建築家・門脇耕三さんのプレゼンテーション、そしてそれを踏まえた参加メンバーの議論が行われました。主にディスカッションされたのは、これからの公共空間のあり方を考えるうえで避けては通れない、「シェア」と「コモンズ」の問題です。この記事では編集部メンバーの視点からそこでの議論をダイジェストし、「イーロン・マスク/里山資本主義」の二択のどちらでもない、「せざるを得ない」からシェアする公共空間のあり方について考えます。

端的に言うとね。

ひとときは連日のようにメディアを賑わせていた「シェアリングエコノミー」という言葉。ここ最近、あまり見かけなくなったように感じます。あえてキーワードとして提示する必要もないくらい普及・浸透したのか、はたまた一過性のバズワードとして消費されて終わったのか。

たしかに、「シェア」を冠するサービスを利用する頻度は増えました。作業場所としてシェアオフィスを利用する機会も少なくありませんし、打ち合わせ場所に困ったときはスペースシェアサービスに助けられています。さらに、たまに車に乗る必要が生じたときに、カーシェアリングサービスは強い味方。最近はバイクシェアサービスが普及したおかげで、ちょっとした移動に自転車を使いやすくなってとても便利になりました。

しかし、いちユーザーの実感としては、これらはあくまでも「お金を払って利用している」ものであり、本質的には「買い物の選択肢が増えた」ということに過ぎないようにも思えます。「シェア」という言葉が本来持っているはずの、「金銭を介さない貸し借り」のような感覚は希薄。実際問題として、まちにおける匿名性がかなり高い現代日本の都市生活において、市場経済の外側における「シェア」が暮らしの中に浸透している光景はイメージしづらいのが現実でしょう。

よく語られる「所有からシェアへ」という変化は、本当に起こっているのでしょうか?

そんな素朴な疑問に対するヒントが、「庭プロジェクト」の第2回の研究会にはありました。この記事では「庭プロジェクト」ボードメンバーである建築家・門脇耕三さんのプレゼンテーション、そしてそれを踏まえた参加メンバーの議論を振り返りながら、これからの「シェア」のあり方について考えます。

日本の住宅建築における「シェア」実践のあゆみ

これからの公共空間のあり方について考える「庭プロジェクト」において、避けては通れない問いの一つが、「シェア」と「コモンズ」の問題です。

市場原理のもとで各々が「所有」を拡大していくかたちで公共空間の開発を推進した結果、地球上の資源の有限性が表出しているいま、資源を「所有」せずにシェアするコモンズとしての空間を増やしていくべきではないか──そうした「新しいコモンズ」のあり方を探る議論が、近年活発化しています。全てが「所有」と市場原理に駆動された空間開発に耐用年数が来ていることは事実でしょうし、そうではないあり方を模索していく必要があることは疑いえないでしょう。しかし、だからといって“ムラ社会”的な閉鎖的コミュニティの論理が支配する“前近代的”なコモンズに回帰することも、人類を幸福にするイメージがあまりありません。

「所有」一辺倒でもなく、“ムラ社会”回帰でもない公共空間はいかにして設計可能か──今後「庭プロジェクト」が不可避に向き合うことになるこの問いについて考えるにあたって、重要な示唆を与えてくれたのが、ボードメンバーの一人である門脇さんです。

建築構法を専門とする門脇さんは、これまで戸建て住宅や集合住宅を中心に数多の建築設計を手がけ、2021年に開催された第17回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展では日本館キュレーターも務めました。また「建築」を「空間と環境の創造にまつわるあらゆる行為全体」として捉えて建築批評などの活動も展開しており、明治大学理工学部で主宰する研究室では、建物の物理的実体についての研究と建築的な実践を通じて、建物が記録した/記録しうる知を社会と広く共有するための方法論を追求。「庭プロジェクト」には、「情報社会下における公共建築の条件」という視点から提言・議論してもらうべく、ボードメンバーとして参画しています。

社会における「建築」のあり方について長らく実践と研究を重ねてきた門脇さんが、ここ数年関心を寄せているテーマの一つが「シェア」です。今回の研究会でも、これからの公共空間における「シェア」のあり方を建築という観点から考えるべく、「空間と非-空間のシェアとコモンズ」と題したプレゼンテーションを行ってくれました。

門脇さんはまず、ここ数年のバズワードのようにも思える「シェア」や「コモンズ」が、実は20世紀の日本の住宅建築においては度重なる試行錯誤がなされてきた「古くてあたらしい」問題だったという点を指摘しました。とりわけ「現実路線的で、資本主義的」であった戸建て住宅に比べて「理想主義的で、共産主義的」なイデオロギーが背景にある集合住宅においては、戦前から戦後にかけて、さまざまな「シェア」の実践がなされてきたといいます。

ところが現在の日本の集合住宅において、そうしたシェアの実践は一切見られません。なぜかといえば、「共産主義的な公営の集合住宅は基本的には滅んだから」だと門脇さん。いま公営住宅が新たにつくられることはほぼなく、すべて市場に任せるかたちへと変質していったのです。

そうして集合住宅が資本主義化していく一方で、昨今は資本主義の中から、かつてとは別のかたちで「シェア」の思想が復活していると門脇さんは指摘します。

「ヒッピー思想がコンピューターテクノロジーと結託した『カリフォルニアン・イデオロギー』をルーツとして、共産主義的なシェアとは異なる新たな『シェア』が広がり、すまいにおいても、コミュニティスペースやシェアハウスが普及しています。こうした現代におけるのすまいのシェアを、理想主義と現実路線の不誠実な結託、つまり『現実的にお金がないからシェアという思想を借りて問題を解決しよう』とするものとして見るのか、あるいは『それでも』シェアすることには切実な動機があると見るのか。これは今後『庭プロジェクト』においても考えていかなければいけないテーマになってくるでしょう」(門脇さん)

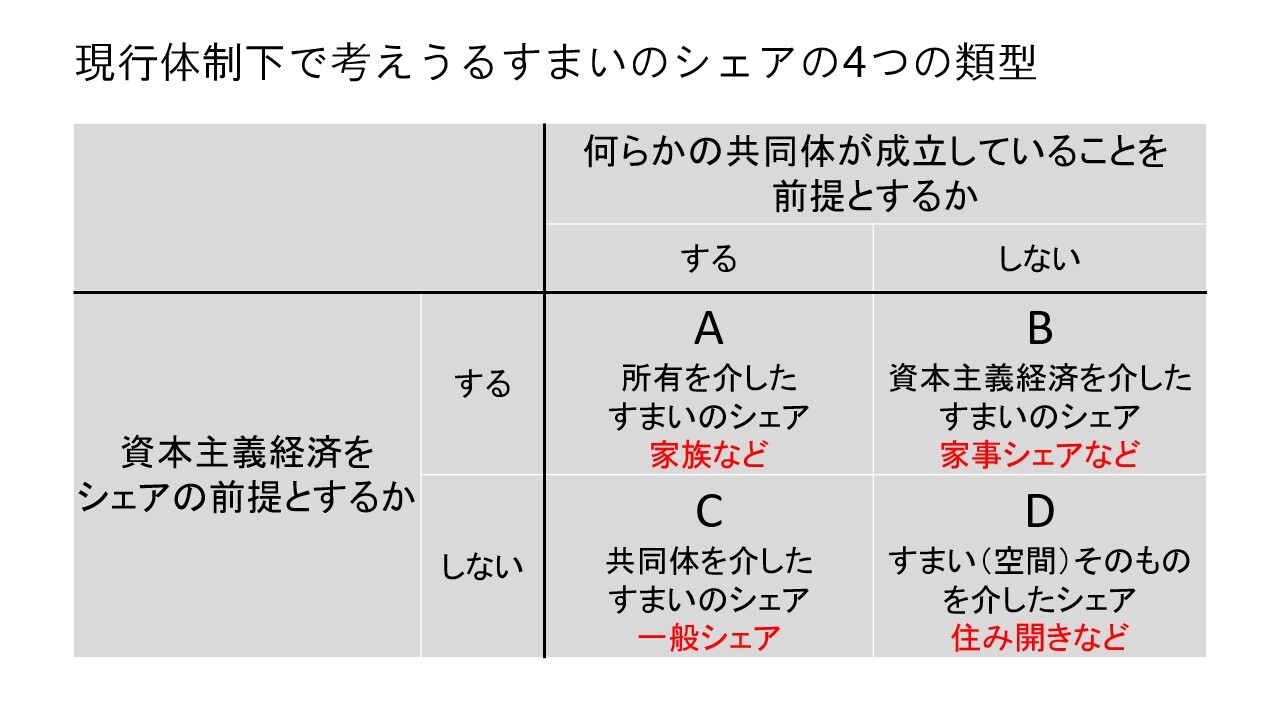

あらかじめ何らかの共同体があってシェアが成立するのか、しないのか。資本主義経済を前提とするのか、しないのか。単純に考えると、これらの有無に応じて以下の4つの類型が考えられると門脇さんは整理しました。

そしてこの4つの類型の中でも、とりわけ注目したのは(B)と(D)、すなわち「コミュニティを前提としないシェア」です。

「(A)は何らかの共同体、そして資本主義経済も前提としている場合で、家族を核としたシェアや、一般的な住宅はこちらに含まれるでしょう。他方、宗教コミュニティなどをつくり、市場的な理由とは異なるシェアを行う場合は(C)になります。ただ、(A)はきわめて一般的ですし、(C)はこれから『庭プロジェクト』で探っていくかたちとしては現実的ではないでしょう。

そうすると、コミュ二ティが前提とならないシェアのかたちを考える必要があるわけです。まず(B)はコミュニティを前提とせず、資本主義経済が前提となるもので、『家事のシェア』や『すまいのシェア』のように昨今盛り上がっているシェアのかたちはここに該当します。そして『空間が余っているからシェアしましょう』といったかたちで、すまいそのものを介したシェアが(D)です。これはとりわけ空間が余剰化した地方や郊外における、空間の仕切りが鉄筋コンクリートに比べて比較的弱い木造住宅で起こりやすいかたちで、ここに大きな可能性があるのではないかと思っています」(門脇さん)

住み開き、完結しない建築。「空間」と「非-空間」におけるシェア実践

ここまでの歴史的・理論的背景を踏まえ、プレゼンテーションの後半では、門脇さんがこれまで建築を通じて手がけてきたシェアの実践を紹介してくれました。

まず紹介してくれたのは、《つつじヶ丘の家》(2018)。京王線のつつじヶ丘駅と仙川駅のちょうど中間ぐらい、国分寺崖線エリアにある、もともと門脇さんが住んでいた木造戸建て住宅のリノベーションを行ったプロジェクトです。リノベーション完成後の家は、フランス人と日本人の夫婦が購入。アトリエで翻訳の仕事をしたり、フランスで買ってきたものを売るフリーマーケットを開いたりと、住宅を部分的・一時的に商業施設として開く「空間」のシェアの実践が行われているといいます。

一方で、門脇さんは「非-空間」におけるシェアの実践も積極的に行ってきました。その一つの例が、つつじヶ丘を出てからずっと住んでいる自邸である《門脇邸(2014-2018)》です。

「この建築は内部における『完結性』がありません。建築家は自分の作った空間の中で完結的にデザインしがちですが、僕はそうしなかった。たとえば隣の家のドアやアパートの手すりが見えていて、それらと住居内で散らかったものたちがほとんど等価である。完結していないからこそ、外に広がっていける。そして内部でも、僕がデザインした階段、妹島和世さんがデザインした椅子、僕の友人がデザインしたテーブル……いろいろな人がデザインした個性の強いものが、ごちゃっと一緒になっても共存できるのが特色。こうした知恵が集積した集合体として作ろうという思想で建てたのです」(門脇さん)

この《門脇邸》の手法をさらに応用したのが、《メタルラボのアネックス(2017-2019)》です。

「『名古屋の元スナックをオフィスにしたい』という要望に対して、いろいろな人が建築プロセスに参加できるようにしたものです。学生がテーブルを考えてつくったりしましたが、エアコンはオーナーが後から入れたものです。こうしたものをなんとなく一緒に入れても、全体の雰囲気を損なうことがないようなつくり方、つまり集合知的につくるやり方を実践したのです」(門脇さん)

ヴェネチア・ビエンナーレの実践から考える、都心や郊外におけるコモンズのあり方

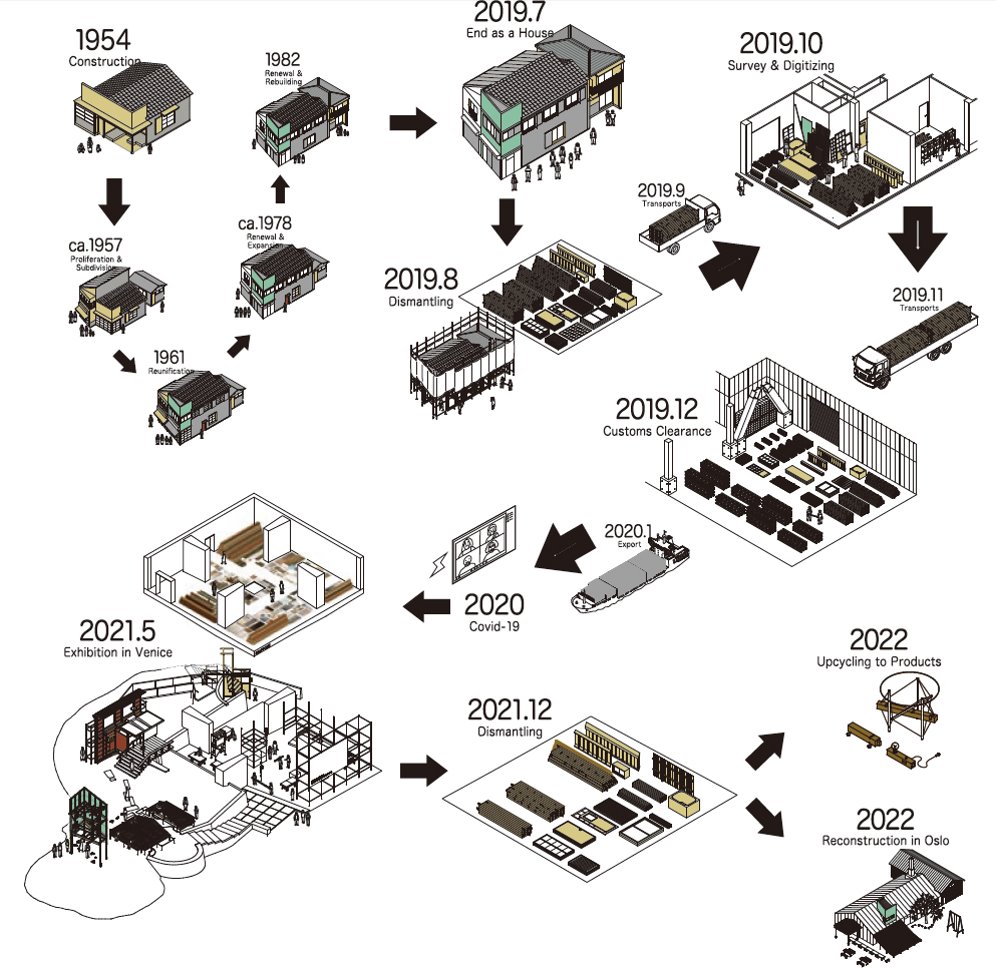

そして今回のプレゼンテーションの核となる事例として紹介してくれたのが、第17回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展の日本館展示 (2019-2021)です。1895年開始の現代美術の国際展覧会「ヴェネチア・ビエンナーレ」は、国別展示+テーマ展示+関連展示を街中で開催する隔年開催の祭典です。その第17回の企画責任者に門脇さんが選ばれて、2019年からプロジェクトがスタートしました。

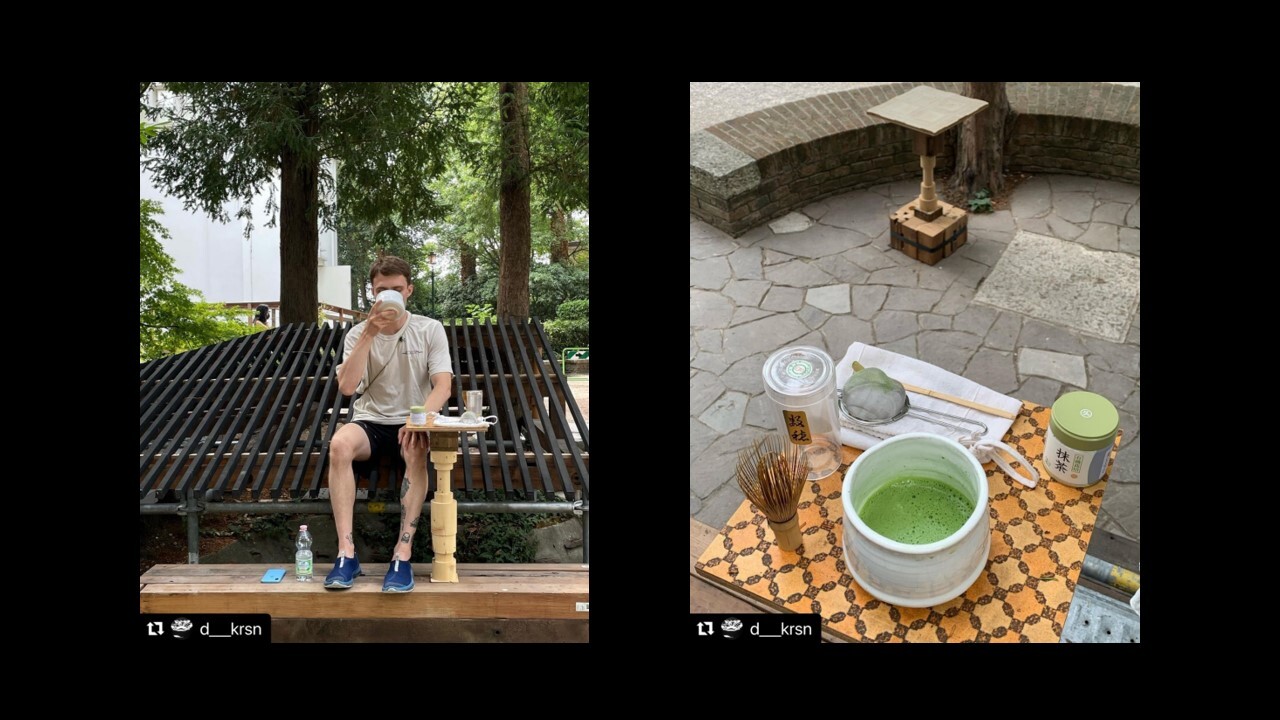

門脇さんがここで設定した企画のテーマは「ふるまいの連鎖:エレメントの軌跡」。現代の日本では、建築廃材は全廃棄物の約20%を占めます(2018年時点)。そこで門脇さんは、建築廃材を有効活用すべく、数多く存在する耐用年数を過ぎた木造住宅の一棟を解体し、部材や建具をヴェネチアへ運ぶというアイデアに思い至りました。そしてバラバラになったパーツを展示台や映写スクリーン、ベンチの制作に使用するなどして、異なるものへと再生・再構築を図ったのです。

「展示の狙いは、『この古い住宅にベニスで第二の人生を謳歌してもらう』というものでした。本来は“無価値”なゴミであっても、たとえば観光客の目線からすると、単なる立ち入り禁止を表すテープがとてもかっこよく映ったりする。同じことが日本の解体予定の住宅をイタリアに持っていくことで起こるのではないか。つまり、移動によって価値の転換ができるのではないかと考えたのです」(門脇さん)

(写真:Jan Vranovský)

ところが、制作を進める中で、あるとき門脇さんはふと気づいたそうです。「この展覧会が終わって、資材をヴェネチアに捨てたら、わざわざ日本からゴミを持っていったことになる」と。

そうしてノルウェー人の知人のつてで、会期終了後はオスロに持っていくことになりました。オスロの移民がたくさん住んでいる団地で、かつて幼稚園だった所を自力で改装して作ったコミュニティスペースを増築し、この日本の古い木材で新しいスペースを作ってほしいというオーダーがあったといいます。このプロジェクトは現在進行系で進んでおり、2023年に建設が始まる予定です。

「私有財産的なものをさまざまな人にバトンさせていくと、公共的なものに変質していく。誰かが使っていたものでも、別の場所に来ると、自分が持っているか、周りの人のものなのかもよくわからなくなる。

ここで重要なのが、『Dugnad』という言葉です。日本語でいうと『結』(ゆい)ですが、たとえば、村の人総出で1年おきに各家の茅葺き屋根を変えていく、村落共同体における共同作業を指します。同様の営みをノルウェーの場合は『Dugnad』と呼んでいて、僕の友人によると、世界中に似た言葉があるそうです」(門脇さん)

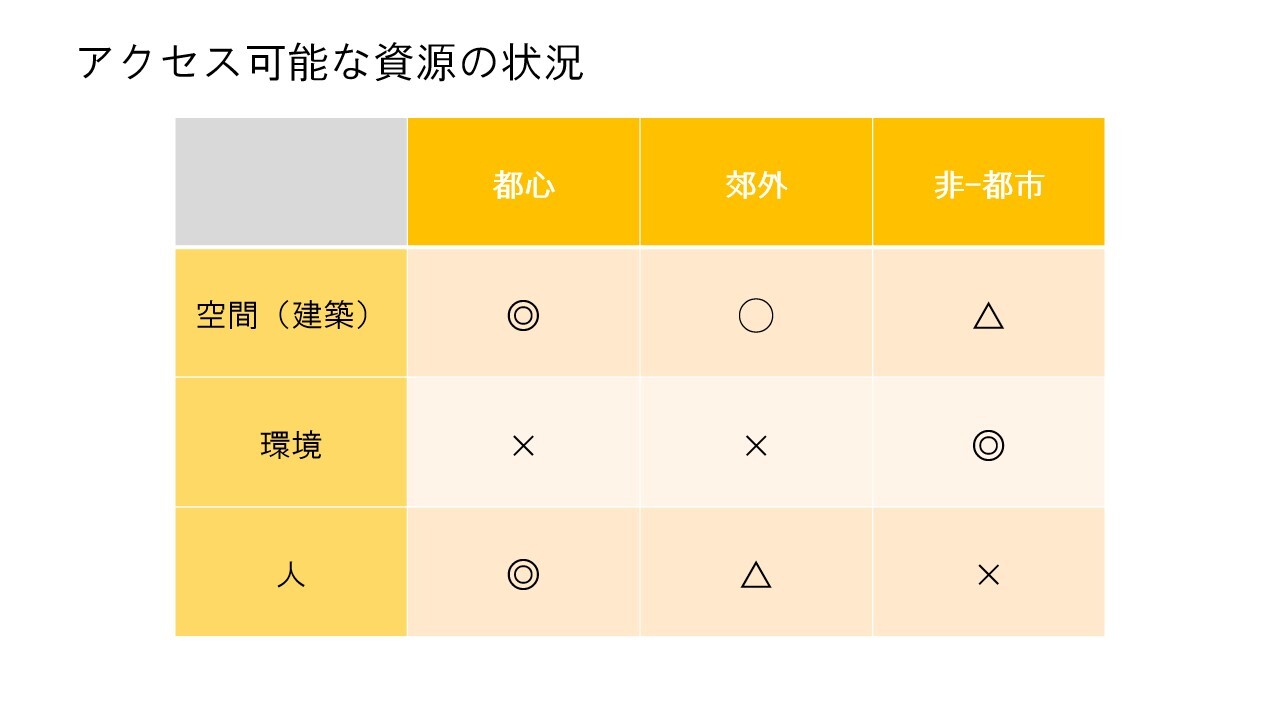

このヴェネチアでの実践も踏まえ、門脇さんは最後に、「都心」「郊外」「非-都市」それぞれにおける資源の状況を比較したマトリクス図を提示。昨今は非-都市において、たとえば集落を現代の「結」的なもので再生させるというプロジェクトなどが勃興していますが、門脇さんが注目するのは、都心や郊外におけるコモンズの可能性です。

「アクセス可能な資源の状況によって、どのようなコモンズ的なプロジェクトが成立するのか。いまこの非-都市、すなわち田園や里山におけるコモンズの再生にはさまざまな人が取り組んでいますが、果たしてそれが郊外でできるのか、果たして都心はどうなのか。このあたりを今後、『庭プロジェクト』の中で考えていきたいと思っています。郊外は環境資源はリッチではないですが、空間資源と人がそれなりに豊富ですし、また都心は環境資源はほぼないですが、空間資源と人はかなりリッチですから」(門脇さん)

「せざるを得ない」シェアこそがひらく可能性

以上の門脇さんからのプレゼンテーションで提起された内容を踏まえ、研究会の後半では、参加メンバーによるディスカッションが行われました。

まず各所から前提として言及があったのが、昨今の「シェア」や「コモンズ」への手放しの称揚に対する違和感です。

「いまいろいろなところでソリューションとして『コモン』や『シェア』が掲げられていますが、決定的なソリューションにはならないのではないかと感じています。たとえば公園が結局誰にとっても使い勝手が悪くなりがちであるように、無責任になりやすい」(井庭さん)

「僕は人生で一度も、『シェアしたい』と思ったことがないんです。結局、シェアキッチンで快適に過ごせるのは“リア充”だけ。それ以外の人をどうやって包摂するのかという話がないと、21世紀の議論として弱いのだと思います。これからコモンズのことを考える上で、シェアすること自体に価値があるというかたちでシェアを目的化してしまうと、すごく暴力的なものになるような気がしています」(宇野)

では、「暴力的」ではない「シェア」や「コモンズ」とは、どのようなかたちがあり得るのでしょうか?

「そもそも『コモン』や『シェア』を『私有』の反対概念として捉えることに限界を感じています。たとえば、僕の研究室の学生には、空き家を借りたり買ったりして、リフォームしてコミュニティスペースを開き、地域のために運営している人がいます。そこにちゃんと主体があり、所有しているわけだから、私有の反対概念としてのコモンではない。『私有』と『コモン』を反対概念として捉えない方が、豊かな社会になりえるのではないでしょうか」(井庭さん)

「僕も同感で、私有が半ば諦められたところに、最も面白いシェアの状態が起こると思っています。たとえば現在の都市計画や建築ではどこが所有・管理の境界線か、すごく明確にする空間の作り方をしますが、かつては空間の境界線を引けないような曖昧なもの、どこまで私有できるのかもよくわからないものが結構あったのではないでしょうか」(門脇さん)

「たとえば森のような国土は個人で持っていても仕方ないですよね。シェアというのは、実務的で現実的なところから、たとえば水資源を誰かが所有することは物理的に不可能だからという理由で、仕方なく召喚されるべきものなのではないでしょうか。ソーシャルグッドないい話を生むためにシェアを進めようとするのは極めて本末転倒な話でしょう」(宇野)

「ヴェネチア・ビエンナーレの話は基本的にはそういう話で、水とか空気とか森とかと同じものとして建設廃材もあるよね、ということなんです。シェア『せざるを得ない』から拡張していく、という方向性は一つ可能性がありますよね」(門脇さん)

こうした議論を受けて、研究会に参加していた台湾や上海出身の外部メンバーからは、アメリカのシェア文化とアジアのシェア文化の違いについての指摘も出ました。北米やオーストラリアでは「敷地自体が広くて、シェア的なコミュニティを立ち上げないともの寂しくてやってられない」という感覚が背景にある一方で、アジアのキッチン共有や共同便所は「過密な都市においてスペースが狭いから仕方なくやっているだけ」という感覚が強いのだといいます。

「イーロン・マスク/里山資本主義」の二択を超えられるか?

こうしたシェア「せざるを得ない」領域の存在というものは、きわめて現代的な問題でもあります。その大きな背景としてあるのが、ここ数年で表出している市場経済の限界です。

「『公有地vs市場とユーザーに開かれた私有地』の対決は、基本的には後者の勝ちだったはずなんですよ。でもトランプ現象やイーロン・マスク問題があって、サイバースペース限定とはいえ、SNSプラットフォームが最大の公共空間になってしまうとまずいのではないのかという問題意識が醸成されてきた。

その対抗案として、里山資本主義的な、一周回って村落共同体を肯定するようなナイーブな議論もありますが、僕はそれが有効だとはあまり思えないんです。実際に力としても弱いし、すべての人間を幸福にするシステムではない。『庭プロジェクト』の仮想敵は究極的には象徴としてのイーロン・マスクなのだと思いますが、そこに対して従来の“人の顔をしたシェア”のような、論理的には詰まってないけれどソーシャルグッドなイメージだけで乗り切る方向ではない、もう少し具体的な手触りのあるビジョンを出したいと思うんです」(宇野)

「イーロン・マスクと里山の二択を、超えていきたいですよね。インターネットはフィジカルなシェアを克服しましたが、やはりまた新しい問題が起こっている。そこに対して、サイバースペースと実空間とをうまく組み合わせることによって解を出していきたい。ナラティブな価値づけだけでは限界があるので、しっかりとフィジカルなものに落とし込んでいくということが必要なのではないでしょうか」(田中さん)

「その点、僕は『庭』っていいなと思っていて。庭はそこら辺の雑木林とか空き地、草原ではなく、必ず『誰かの庭』であり、誰かが見て育てようとしたり、そこに介入しようとしたりしているところがある。ただ同時に、それを他の人も楽しんだり、中に入らずともそこの花を見たり、もしかしたら開かれていて『どうぞどうぞ』と招かれたりするかもしれません」(井庭さん)

そうして公有と私有の「あいだ」を探る方向性に、自らも福祉施設「ムジナの庭」で「開く」と「閉じる」のあいだを探っている鞍田愛希子さんや、タンザニアの路上商人たちへのフィールドワークを重ねてきた文化人類学者の小川さやかさんも共鳴します。

「福祉施設の分野では最近『セミパブリック』という言葉がよく使われていますが、『する/しない』『資本主義/社会主義』の間にあるものを探ろうとする動きが結構起きているんです。住宅と深く関係する『家族』という観点でも、生育環境によってはいわゆる“家族”を解体せざるを得ない状況が生まれやすいことがあり、そういった方たちが『開きながら閉じる』あるいは『閉じながら開いていく』ことのあり方についていまちょうど(「ムジナの庭」で)探っているところです」(鞍田愛希子さん)

「そもそもタンザニアで『家族何人?』と聞くと、2,000人くらいだと答える人もいます。日本は本当に強く、核家族世帯が前提とされているのだなと感じました」(小川さん)

「時間」軸でのシェアが秘める可能性

そして、今回の研究会で、もう一つ重要な論点としてあがったキーワードが「時間」でした。

「門脇さんのプレゼンテーションを聞きながら、『時間』というキーワードが浮かび上がってきました。おそらくヴェネチア・ビエンナーレが始まった当初は、『いま誰と共有するのか』という空間的バリエーションとしてはあっても、時間的な視点はあまりなかったと思います。一方、門脇さんの企画は1954年からの歴史的経緯も含めて、すごく時間性が出てきているのが面白いと思いました。

そのあたりが、次のコモンズを考えるうえでの一つの視点になるのではないでしょうか。『シェア』が空間的な共時レベルでの共有だとしたら、『コモンズ』には実は通時的に継承されていく、時間レベルでの共有を考える視点があるのかもしれません」(鞍田崇さん)

「日本語ではそこに明示的な区別があって、漁村とかで起こる『もやい』は共時的なシェアで、仕事をするときにみんなが同時にいる必要がある。一方で『結』は仕事を手伝う日と手伝わない日があっていいので、時間的にバラバラでいいんです。建築は空間と時間を占有している存在ですが、マテリアルレベルになると、時間にも場所にも解けていく。そのネットワークを一種のコモンズとして考えると、本当にいろんな人が参加できる依代になり得るのだとヴェネチアで気づきました」(門脇さん)

「高円寺で小杉湯という古い銭湯の3代目をやっている平松佑介さんという人が、『受け継いでるだけだから法律的には自分の私有物なのだけれど、祖父の代から受け継いているという感覚が強くて、更地にしてマンションにするなんて後ろめたくてできない』と言っていて。逆に言えば、イーロン・マスクがTwitterを好き放題いじれるのは、たぶん買ったからなんですよ。自分の金で買ったという感覚が、あの行動を取らせているのだと思う。同じ所有でも、取り引きで購入してしまうというところに、暴走のトリガーが一つあるのかなと思いました。同じ所有でも、『借りてる』のように何らかのギミックで占有が認められているのと、購入して所有しているのでは、たぶん人間に与える感覚が全然違う。ここに一つヒントがあるような気がします」(宇野)

「せざるを得ない」から始まり、「私有」や市場経済と完全に分離されないかたちでの「シェア」。そして共時的でないかたちの、時間軸での「シェア」。単純な「『所有』から『シェア』へ」という図式ではない、この一見すると曖昧で歯切れが悪いもののように見える「シェア」こそが、現実的に世界を変えていくのかもしれません。

[了]

この記事は小池真幸が構成・編集をつとめ、2023年7月27日に公開しました。Photos by 高橋団。