「庭プロジェクト」とは、これからのまちづくりについて、

2023年4月から研究会を開催してきましたが、

神奈川県藤沢市及び鎌倉市への提案書はこちらからダウンロード可能です。

「庭プロジェクト」の連載記事は、こちらにまとまっています。よかったら、読んでみてください。

端的に言うとね。

目次

- 「 庭プロジェクト」について

- 「庭プロジェクト」とは?

- プロジェクト・ボードメンバー

- 「庭プロジェクト」の考えるこれからの「都市」のクリティカル・ポイント

- 1)SNSプラットフォーム「以降」の都市を考える

- 2)格差と分断に対応した都市とその公共空間

- 3)自然と人間との関係を(都市を舞台に)捉え直す

- 4)都市の「スマート化」を人間主体のものにする

- 5)「創造性が育まれる場所」をつくる

- 「庭プロジェクト」と一緒に村岡・深沢地区の再開発を考えてみませんか?

- 「中くらいの地方都市」を考えると、日本の「これから」が見えてくる

- 村岡・深沢地区再開発への提言

- はじめに:誰のための再開発か?

- 1. 地域(湘南)のなかの村岡・深沢を考える

- 2. オーバーツーリズムに抗う/観光客を排除しない

- 3. 多様な住民構成を活かしたまちづくり

- はじめに:誰のための再開発か?

- 現状の整理:村岡・深沢地区の現在を考える

- 1.「湘南」のなかの村岡・深沢

- 2. 村岡・深沢地区の南北構造

- 3. 村岡・深沢地区を取り巻く交通

- 再開発への提案 村岡・深沢地区のこれからに向けて

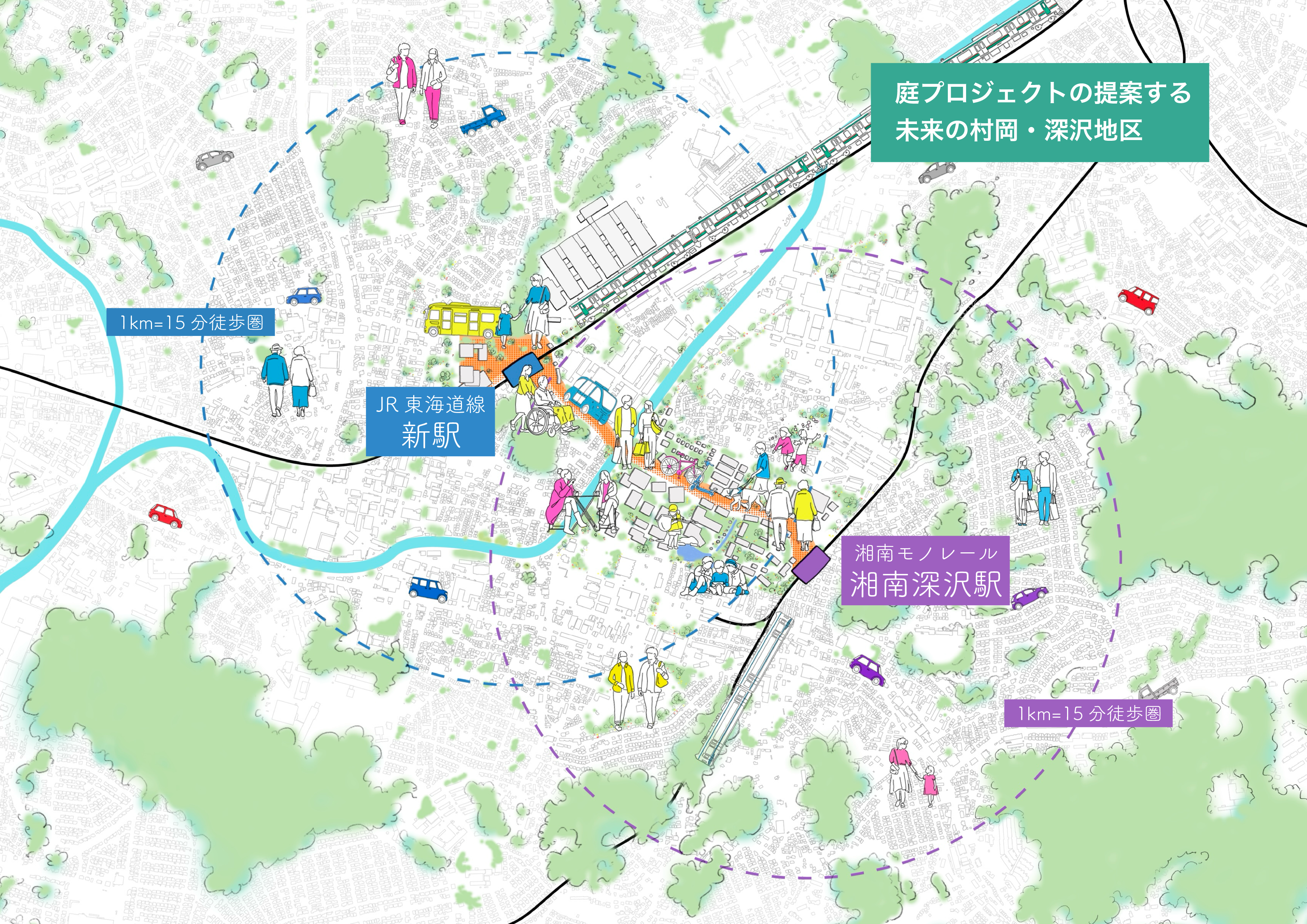

- 「庭プロジェクト」の提案する未来の村岡・深沢地区

- 「庭プロジェクト」の考える村岡・深沢地区のポテンシャル

- ポテンシャル1:「歩ける」「ちょうどいい」広さ

- ポテンシャル2:多様なアクターのいるまち

- ポテンシャル3:自然と歴史の豊かさ

- コンセプト1:三位一体のまちづくり

- 1)時間の多様性―過去・現在・未来

- 2)速度の多様性―自動車と自転車、そして徒歩

- 3)エレメントの多様性―人間・テクノロジー・自然

- コンセプト2:「創造性」を考え直す

- クリエイティブな高度人材「だけ」が主役じゃない

- 「つくる」から「愛でる」「耕す」へ

- 「 動脈から静脈へ」

- 提案1 「1キロメートルを歩く」体験を住民の財産に ——シンボル道路の「ウォーカブル化」について

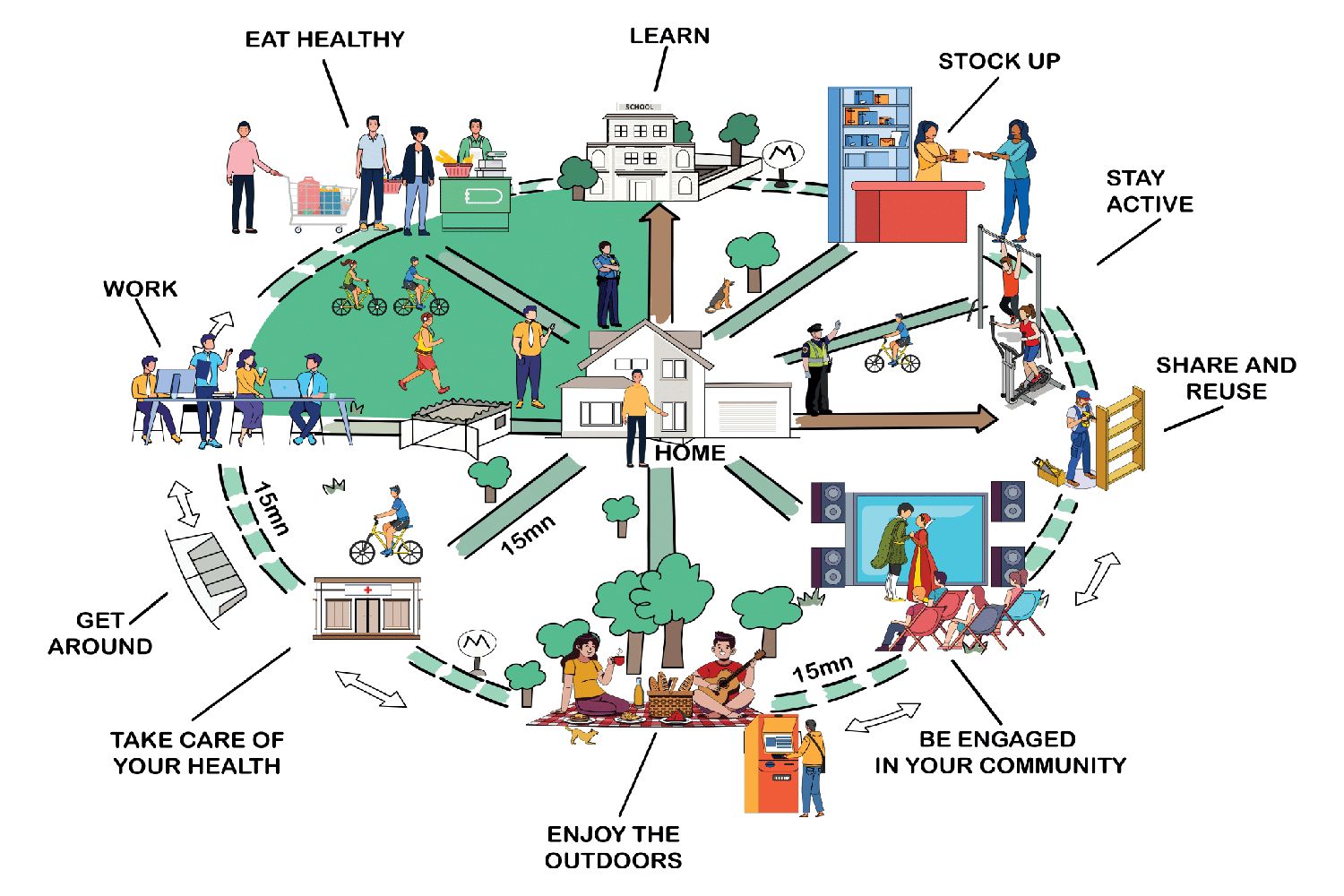

- (視点)「15分=1km」に注目する

- 「15分都市圏」と1km

- 世界のウォーカブル・シティに見つかる「15分=1km」と「シンボル道路」の可能性

- 「ウォーカブルな路上空間」の構成要素

- シンボル道路の1km=15分を考える

- 「1キロメートル(歩いて15分)」の「参道」的体験を演出する

- 「 参道」をつくる

- 人間中心の「歩ける」道

- 日陰がある/座れる道

- 壁になるとつまらない

- 「ついで」が楽しい道

- 「かかわりしろ」がある道

- 「 かかわりしろ」の前に「余白がある」

- 検索では出会えないものに「たまたま」出会える道

- 鎌倉駅をスタート&ゴールに「しない」導線づくり

- ベビーカーとママチャリ、車椅子に優しい「道」をつくる

- 「橋」について考える

- ウォーカビリティ(歩きたい度)向上と混合交通(ミクストトラフィック)の可能性

- ウォーカビリティの条件

- 「 混合交通(ミクストトラフィック)」実現のための対話の提案

- 「混合交通(ミクストトラフィック)」を実現させるシステムの実例

- やはりポイントは「橋」

- (視点)「15分=1km」に注目する

- 提案2 格差と分断に負けないまちづくり——住民のモザイク性を活かすために

- 村岡・深沢地区の住民の多様性

- 深沢地区南部との分断の可能性を解消する

- 区画整理の見直しによる、「死に面」の解消

- 子育て世代、介護世代の利用可能なエリアの整備

- 当該道路の再開発に伴う整備

- 村岡地区における再開発エリアとその周辺の問題

- 提案3 人間と自然とをつなぐ開発へむけて——古道・農園・河川

- 鎌倉古道、市民農園を活かしたランドスケープ・デザイン

- 鎌倉古道と宮前御霊神社ー村岡地区の自然と歴史

- 市民農園を活かしたランドスケープを想像する

- 深沢地区における自然との接触を設計する

- 衛星画像から見るまちのモザイク性

- 土地利用の戦略を策定する

- 柏尾川から広域を考える

- 「 40ヘクタールの都市庭園」として

- 鎌倉古道、市民農園を活かしたランドスケープ・デザイン

- 終わりに 「庭」的な都市を目指して

「庭プロジェクト」について

宇野常寛

評論家。批評誌「PLANETS」「モノノメ」編集長。1978年生まれ。主著に『ゼロ年代の想 像力』『母性のディストピア』(早川書房)、『リトル・ピープルの時代』『遅いインターネッ ト』(幻冬舎)、『水曜日は働かない』(ホーム社)、『砂漠と異人たち』(朝日新聞出版)、『庭の 話』(講談社)。明治大学特別招聘教授。

井庭崇

慶應義塾大学総合政策学部教授。博士(政策・メディア)。株式会社クリエイティブシフト 代表、パターン・ランゲージ国際学術機関 The Hillside Group 理事。専門は、創造実践学 (パターン・ランゲージ)、創造哲学(自然な深い創造)、未来社会学(創造社会論)。1997年 慶應義塾大学環境情報学部卒業後、2003年同大学大学院政策・メディア研究科後期博士課 程修了。2009-2010年 マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院 集合知研究センター 客員研究員、2018-2020年 オレゴン大学カレッジ・オブ・デザイン 客員研究員として研究 に従事。著書に、『パターン・ランゲージ』、『クリエイティブ・ラーニング』、『ジェネレー ター』、『社会システム理論』、『対話のことば』、『プロジェクト・デザイン・パターン』、『お もてなしデザイン・パターン』、『プレゼンテーション・パターン』、『ともに生きることば』、 『旅のことば』、『園づくりのことば』、『複雑系入門』等。

小川さやか

学校法人立命館副総長/立命館大学大学院先端総合学術研究科教授。1978年生まれ。博士(地域研究,京都大学)。専門 は、文化人類学、アフリカ研究。日本学術振興会特別研究員、国立民族学博物館研究戦略セ ンター機関研究員、同助教、立命館大学先端総合学術研究科准教授を経て現職。 主な著書に『都市を生きぬくための狡知—タンザニアの零細商人マチンガの民族誌』(世界 思想社、2011年。第33回サントリー学芸賞受賞)。『「その日暮らし」の人類学―もう一つの 資本主義経済』(光文社、2016年)『チョンキンマンションのボスは知っている―アングラ 経済の人類学』(春秋社、2019年、第8回河合隼雄学芸賞および第51回大宅壮一ノンフィク ション賞受賞)ほか。

門脇耕三

建築家、建築学者。明治大学教授、アソシエイツパートナー。博士(工学)。1977年神奈川 県生まれ。2001年東京都立大学大学院修士課程修了。東京都立大学助手、首都大学東京助 教などを経て現職。2012年に建築設計事務所アソシエイツを設立。現在、明治大学出版会 編集委員長、東京藝術大学非常勤講師を兼務。建築構法を専門としながら、建築批評や建築 設計などの活動も行う。近年の主な著書に『ふるまいの連鎖:エレメントの軌跡』(TOTO出 版、2020)、作品に《門脇邸》(2018)、展示に「Co-ownership of Action: Trajectories of Elements」(第17回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展日本館展示、2021)、受賞に 日本建築学会作品選奨(2020)など。

鞍田愛希子

精神保健福祉士・社会福祉士。1980年生まれ。植木屋、花屋に勤務ののち、2011年に植 物と哲学の実験工房「アトリエミショー」設立。心と体に深く作用させる植物教室を各地で 手がける。その後、福祉への関心を深め、就労支援施設やフリースクールでの活動を経て、 2021年3月、東京都小金井市に就労継続支援B型「ムジナの庭」を開設。2024年7月、自 立訓練(生活訓練)事業所「こらだ環境研究所」を開設。植物や身体を糸口とした働く&ケ アの場の提供を試みている。

鞍田崇

哲学者、明治大学理工学部准教授。1970年兵庫県生まれ。京都大学文学部哲学科卒業、同 大学大学院人間・環境学研究科修了。博士(人間・環境学)。総合地球環境学研究所特任准 教授等を経て、2014年より現職。近年は、ローカルスタンダードとインティマシーという 視点から、現代社会の思想状況を問う。 主な著作に『民藝のインティマシー「 いとおしさ」をデザインする』(明治大学出版会 2015)、 『工芸批評』(共著、新潮社 2019)、『分離派建築会|日本のモダニズム建築誕生』(共著、 京都大学学術出版会 2020)、『からむしを績む』(共著 渡し舟 2021)、『民藝のみかた』(監 訳・解説 作品社 2024)など。民藝「案内人」としてNHK-Eテレ「趣味どきっ!私の好き な民藝」に出演(2018年放送)。

田中浩也

慶應義塾大学SFC環境情報学部教授、KGRI環デザイン&デジタルマニュファクチャリング創造センター長。COI-NEXT慶應鎌倉拠点リーダー。1975年北海道札幌市生まれ。専門 は、デザイン工学、3D/4Dプリンティング、デジタルファブリケーション、資源循環型まちづくり。著書『FabLifeーデジタルファブリケーションからうまれる「つくりかたの未 来」』等。

◼︎1)SNSプラットフォーム「以降」の都市を考える

SNSプラットフォームの社会に対する影響力は2010年代を通じて急速に拡大し、もはやこれを無視して社会を構想することは 難しくなっています。その支配力は実空間にも及び、「インスタ映え」といった単語が象徴するように、人間の動線や消費活動に多 大な影響を与えています。この「ほぼ全住民が常時接続の端末を持ち歩く」社会においては、「空間」の定義すらも再考する必要が あります。「庭プロジェクト」は、情報社会を前提に実空間の、特に都市空間の担うべき機能を再考します。

◼︎2)格差と分断に対応した都市とその公共空間

日本国内でも所得格差や世代差、エスニシティによる社会の分断とそれによるネガティブなコミュニケーションの問題が顕在化 しつつあります。「庭プロジェクト」は、それぞれのコミュニティの独立性を最大限に尊重しつつ、その分断がネガティブに働かな いための都市設計を、そしてこれらのコミュニティに対して公平にアプローチし、ポジティブな交流の生まれる公共的な空間を提 案します。

◼︎3)自然と人間との関係を(都市を舞台に)捉え直す

持続可能性の問題がクローズアップされざるを得ない差し迫った状況に対し、「庭プロジェクト」は積極的な態度表明を試みま す。それは高層ビルを中心とした「再開発」に頻繁に見られるアリバイ的な「緑化」とは抜本的に異なるものです。「庭プロジェク ト」は、市民参加によるサーキュラーエコノミーの実装に加え、河川の流域管理、多自然ガーデニングなどの知見を盛り込み、住 民の健康と幸福に寄与する都市内自然のあるべき姿を提案します。

◼︎4)都市の「スマート化」を人間主体のものにする

2010年代のアメリカを中心に席巻した「スマートシティ」という社会実験は、必ずしもポジティブな結果をもたらしていませ ん。その多くは、都市機能のスマート化が手段ではなく、目的と化したために起きたボタンの掛け違いであると考えています。そ こで「庭プロジェクト」では、都市機能のスマート化そのものは不可避のものと考え、積極的に導入しつつも、それがしっかりと 「人間」に奉仕するためのものであることが重要だと考えます。過去の失敗例を踏まえ、都市機能のスマート化に対するコンセプ ト、ガイドライン的なものを提案します。

◼︎5)「創造性が育まれる場所」をつくる

インターネットの普及以降、相対的に力を失った(と残念ながら、考えざるを得ない)都市空間の文化的な生成力をどう取り戻 すか?これは言い換えれば「実空間だからこそできるアプローチ」を探すことを意味します。既存の文化の受け皿として都市があ るのではなくその中から多様な文化が生成する都市を、「庭プロジェクト」では、情報社会化を前提に考え直します。

それは、決して能動的で意欲と才能に恵まれた人たち「のみ」が活躍する都市ではありません。こうした人々の「強い」創造性 を喚起する環境を整える「だけ」ではなく、そこに暮らす人々が、日々の暮らしの中で自然に刺激を受け、世界が広がり、結果的 にそこから何かが生まれることがある……そんなまちづくりを考えています。「庭プロジェクト」は、創造性の定義を拡張します。 それは、暮らしの中で結果的に生まれる「弱い」創造性であり、この「弱い」創造性が市民たちの暮らしの中に結果的に生まれ、 育まれる……そんなまちを構想したいと思っています。

「庭プロジェクト」のボードメンバーである田中浩也(慶應義塾大学)は鎌倉市深沢近隣(西鎌倉)の在住で、同市で、循環型まちづくりやサーキュラーエコノミーの実装実験を手掛ける傍ら子育て世代の地域住民として同地区の再開発問題について興味を持っていました。

2024年4月、田中のラボの視察に訪れた「庭プロジェクト」メンバーは、同市の職員、関係者に都市開発についてのヒアリングを行いました。メンバーには藤沢市辻堂出身の門脇耕三(明治大学)、藤沢市の再開発計画に参加している井庭崇(慶應義塾大学)

など、同地区の住民、関係者が「たまたま」多く、特に村岡・深沢地区の再開発に多くの関心が集まりました。

「庭プロジェクト」はこの視察以降、これまでの研究活動の延長に、村岡・深沢地区の再開発という「実例」を素材に数ヶ月に渡り研究と討議を重ねてきました。その成果が、この提案書です。これは既存の計画を批判するものではなく、既存の計画が具体化する過程において、これらの要素が加わることにより、よりよい再開発につながったらいい……といった願いの込められた「議論の素材」として提案するものです。

それと、もう一つ。藤沢市や鎌倉市といった「中くらいの地方都市」を考えることは、この国の「これから」を考える上で大切なことだと「庭プロジェクト」は考えます。

総務省の都市の定義は、「大都市、中核市及び特例市以外の市をいい、中都市とは、都市のうち人口10万人以上の市をいい、小都市とは、人口10万人未満の市をいう」となっています。

つまり人口10万人以上で、大都市、中核市、特例市に指定されていないのは中都市です。

現在日本に中都市は156都市存在しており、おおむね人口が10~20万の都市です(人口10万人以上20万人未満の都市は156都市中、145都市)。

人口約17万人の鎌倉は、まさに典型的な中都市です。人口約44万人の藤沢は、平均的な中都市2個分の人口となり、中都市の中ではかなり大きい部類ですが、中都市のひとつです。

もうひとつ、中都市の特徴として、「都市と自然の混在している地理的特徴がある」ことが、環境省の「地域循環共生圏ガイドライン」により示唆されています。「都心」と「地方の山村/漁村」のどちらでもなく、その中間状態、もしくはハイブリッド(混在)状態にある。それが多くの中都市です。

いま、都市開発や「まちづくり」の関心は、人口集中の加速する東京など大都市の戦略的な再開発と、過疎が進み衰退する地方の再起動(地方創生)に、集中しつつあるように思います。比喩的に言えば、都心と地方の山村/漁村ばかりに関心が集中し、二極化しています。しかし、この国に暮らす人々の大半は、その「どちらでもない」まちに暮らしています。かつては「ファスト風土」と揶揄された、地方の大きくも、小さくもないまちの姿と、そこに暮らす人々のライフスタイルをどう守り、アップデートしていくのか。ここに本当の問題があると私たちは考えています。

また、人口減少フェイズに入るこの国のこれからを考える上で、基礎自治体同士の横のつながりはこれまで以上の重要性を帯びることが予測されます。

藤沢市、鎌倉市にまたがるこのプロジェクトへの提案が、そのきっかけになればと思っています。

村岡・深沢地区再開発への提言

最初に確認しておきたいことがあります。それは「誰のための再開発か?」という問題です。

村岡・深沢地区の周辺には、たくさんの人たちが暮らしています。その社会階層や文化的な背景はさまざまです。そして、このエリアには近隣から通勤する多くの働き手や、世界中から集まる観光客が訪れます。そこに暮らす人々の幸福に貢献することを第一に考えながら、他の土地の暮らす人にも好きになってもらえるーそんな場所になることを「庭プロジェクト」は提案します。

藤沢市民憲章

https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/jiti-s2/kurashi/shimin/shimin/kensho.html

村岡新駅(仮称)周辺地区まちづくり方針 https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/tosei/machizukuri/toshi/shisaku/muraoka/documents/machizukurihoushin_gaiyou.pdf

鎌倉市民憲章

https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/keiki/heiwa-kensyo.html

深沢地区まちづくり方針 https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kyoten/documents/hajimeni.pdf

◼︎1.地域(湘南)のなかの村岡・深沢を考える

住民や訪問者にとって、行政区の境界線はそれほど重要なものではありません。「庭プロジェクト」では、実際にそこに暮らす/ 訪れる人々の視点に立って、一度行政区の境界線を「横において」、このエリアに新しく生まれるべきまちの姿を考えます。この 「湘南」という土地の、この場所にあるといいものはなにか。起きるといいことはなにか。そこから考えます。

◼︎2.オーバーツーリズムに抗う/観光客を排除しない

このエリアの深刻な問題に交通渋滞があります。これは主に旧鎌倉エリアに訪れる観光客によるオーバーツーリズムに起因して います。しかし、観光客がそのまちに与える多様性や外部性を、「庭プロジェクト」は高く評価します。そこで、「オーバーツーリ ズムに抗う/観光客を排除しない」まちづくりを提案します。

◼︎3.多様な住民構成を活かしたまちづくり

村岡・深沢地区とそれを取り囲む藤沢市・鎌倉市の特徴はその多様な住民構成にあります。旧鎌倉エリアに暮らす古くからの住 民、クリエイターや起業家たちを中心とした移住層、鎌倉山の別荘地の住民、大船・深沢地区の住民、湘南ヘルスイノベーション パークなどの先進企業に通勤する技術者など、社会的、経済的な階層のモザイク性が非常に高いのがその特色です。「庭プロジェク ト」では、村岡・深沢地区の再開発がこれらのモザイク性が分断ではなく、多様性の確保になる計画を提案します。

以上の前提の上で、まずは現状の整理からはじめたいと思います。

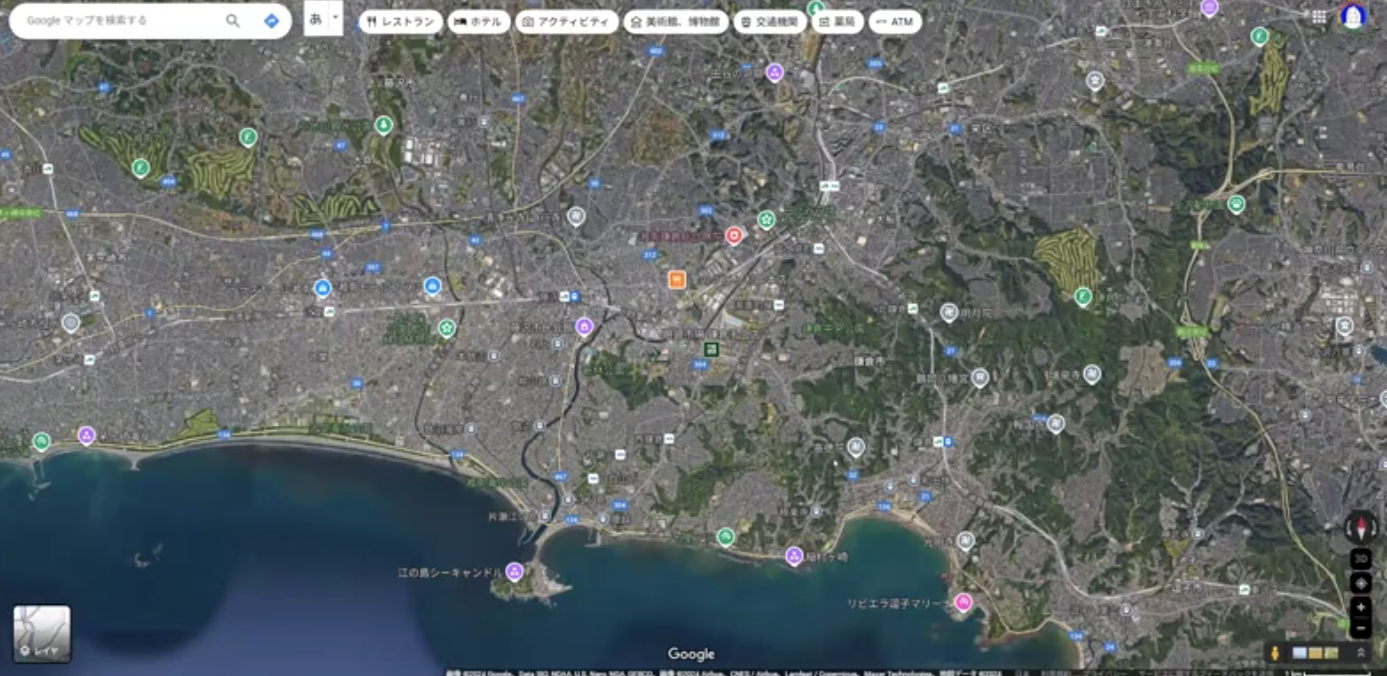

◼︎1.「湘南」のなかの村岡・深沢

村岡・深沢地区は、藤沢市街部、鎌倉駅周辺、江ノ島、稲村ヶ崎など、湘南と聞いて誰もが思い浮かべる「要」となるエリアに囲まれています。湘南は、歴史の古い文化的な地域というイメージが強いですが、これは海に近い南側エリアの性格です。東海道線の周辺および以北は、横浜市街部や東京駅周辺エリアとのアクセスのよさを理由に、1960年代前後に開発された戦後新興住宅地としての性格が強いです。村岡・深沢地区は、どちらかといえば湘南の「北」に属するエリアですが、東海道線南側にも大きく展開していることから、性格を異にする「北」と「南」を結ぶ場所と捉えることもできます。

東海道線は貨物輸送が盛んだったため、沿線には工場も多く立地していますが、鉄道から自動車へのモーダルシフトや、新しく勃興した新宿・渋谷・池袋といった副都心との鉄道直結化などにより、平成に入ってからは土地利用のあり方が見直されています。村岡・深沢地区の再開発も、そうした一連の動きのなかで行われているものであり、東海道線「村岡新駅(仮称)」の計画を直接的な契機としつつも、湘南「北側」エリアの地政学的な構造転換のなかで捉える必要があります。また、令和に入ってからの観光産業の再発展など、湘南「南側」の動きもにらむ必要があります。2030年代に完成を予定している開発として、情報技術の大規模な発展とその都市空間への影響力の拡大、若年人口の加速度的減少など、確実に生じる社会の変化も踏まえる必要があることはいうまでもありません。

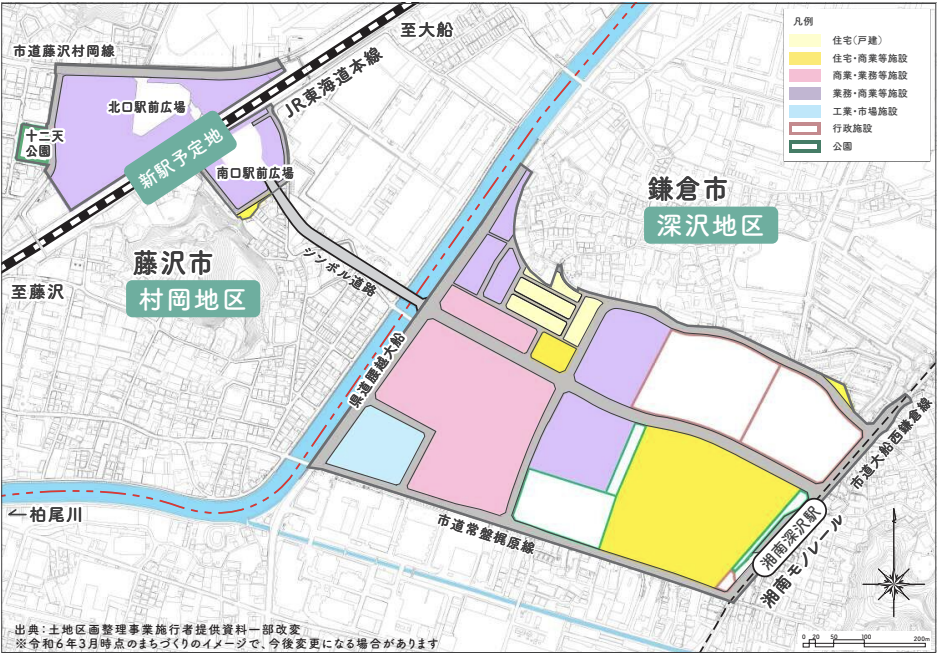

◼︎2. 村岡・深沢地区の南北構造

湘南エリアは大きく「北」と「南」の構造で捉えることができますが、村岡・深沢地区も「北」と「南」で大きく性格が異なる、湘南エリアと相似的な構造を持っています。ここでいう「北」と「南」は、柏尾川をはさんで北側の藤沢市・村岡地区と、南側の鎌倉市・深沢地区を指しますが、この二地区はとても対照的です。

——開発状況から見る「北」と「南」

柏尾川北側の村岡地区は、東海道線をはさんで、さらに「北」と「南」に分けることができます。東海道線北側には、武田薬品 工業の工場跡地を再開発してできた研究所を外部に開放することでうまれたサイエンスパーク「湘南アイパーク」(正式名称:湘南 ヘルスイノベーションパーク)が立地しています。東海道線の南側は、農地が徐々に宅地化したエリアであり、神戸製鋼所の工場 なども立地しつつも、いまだに農地を多く残した低密度な宅地が広がっています。この宅地には、板東平氏ゆかりの歴史あるお宮 を擁する緑豊かな旗立山も面しています。

一方、柏尾川南側の深沢地区には、開発を待つJR大船工場の跡地(以降、再開発予定地)が巨大な空地として広がっていること が特徴です。

以上を踏まえれば、湘南エリアの広域的な南北構造とは逆に、北側(藤沢市側)には歴史と自然がある地区が、南側(鎌倉市側) には新しく開発される地区が展開することになります。ただし、再開発予定地の周囲にも、農地から転換された宅地や鎌倉市営深 沢住宅など、数十年の時間が積み重ねられた建築ストックが見られることには注意が必要です。また、鎌倉側の深沢には、今回の 開発エリアの周辺に、泣塔、洲崎古戦場、大慶寺、等覚寺などさまざまな歴史が感じられるスポットがあり、等覚寺特別緑地保全 地区、寺分一丁目特別緑地保全地区、天神山特別緑地保全地区など、緑のネットワークも整備されてきたことも踏まえる必要があります。

——社会階層から見る「北」と「南」

柏尾川北側の村岡地区は、湘南アイパークが立地しているため、創薬系の研究者を中心に、所得階層および学歴階層が比較的高い人たちが集まる場所であるといえます。

一方、周辺宅地の土地価格および家賃相場は低い水準にとどまっています。たとえば、再開発予定地にほど近い鎌倉市梶原の住宅用土地単価は、坪あたり30万円台後半から50万円台前半、賃貸住宅単価は坪あたり5000円/月前後です(不動産サイト「SUUMO」掲載物件データによる、2024年12月調べ)。一般的に、住居費と所得は相関が強いことから、居住者の所得階層も概して高くはないことが予想されます。

また、住居費が手ごろであることから、周辺宅地には子育て層も多く居住していると推測されます。再開発予定地に隣接する鎌倉市梶原の丁目なし地区および1丁目地区に着目すると、両地区の平均年齢は44.5歳と、鎌倉市平均の49.9歳より5歳以上若く、また20歳未満人口も16.5%と、鎌倉市平均の15.7%より0.8ポイント高くなっています。

再開発完成後は、所得階層がより高い人たちの居住も誘引されると考えられることから、村岡・深沢地区は、さまざまな社会階層の人びとが混住する地区になると予想されます。全体としては、村岡新駅(仮称)に近くて利便性が高く、湘南アイパークも擁する村岡地区が、深沢地区に比べて、より高所得者層の居住・利用が多くなると考えられ、社会階層分布についても、湘南エリア全体とは逆の「北高南低」の傾向が生じることが予想されます。

◼︎3. 村岡・深沢地区を取り巻く交通

深沢地区には湘南モノレール深沢駅が立地しており、村岡地区には東海道線村岡新駅(仮称)が2032年頃に開業予定であることから、鉄道交通についてはきわめて利便性が高いと言えます。

一方、村岡・深沢地区周辺は自動車交通の本格化以前に宅地開発されたという経緯もあり、自動車渋滞が慢性化しており、バス利用にも課題を抱えています。

歩行者や自転車に配慮した道路計画も十分ではなく、歩行者や自転車利用者が十分に安心して交通できない状況が生じています。このことは、現状の道路状況が、児童・高齢者・子育て世代などの「ゆっくりとした移動」をする人たちに優しくないことを意味しています。

再開発への提案:村岡・深沢地区のこれからに向けて

◼︎ポテンシャル1:「歩ける」「ちょうどいい」広さ

湘南モノレール湘南深沢駅から、JR村岡新駅(仮称)まではおよそ1.1キロメートル。これは歩いて約15分、人間がまちを「歩 いて」楽しむのに適切な距離だと言われています。この狭すぎない、広すぎないサイズ感を活かしたまちづくりが可能なこと。こ れがこの地区の最大のポテンシャルだと私たちは考えます。

◼︎ ポテンシャル2:多様なアクターのいるまち

このエリアの特徴にそこに暮らす/訪れるアクターの多様さが挙げられます。鎌倉市の住民構成の多様さに加え、藤沢市側には 日本有数の研究施設等が並び、専門職から一般労働者まで、幅広い階層の職場、住居が近接しています。また世代的にも子育て世 代、高齢者世帯も幅広く分布しています。昨今のインバウンド需要を背景に外国人観光客の流入も予測されます。

これらの要素は社会的分断のリスクであると同時に、多様なアクターが集うまちづくりのポテンシャルでもあります。「庭プロ ジェクト」はこのリスクをチャンスに変えるまちづくりを提案します。

◼︎ ポテンシャル3:自然と歴史の豊かさ

古都・鎌倉に隣接する深沢地区はもちろん、泣塔、洲崎古戦場、大慶寺、等覚寺などさまざまな歴史が感じられるスポットがあ り、等覚寺特別緑地保全地区、寺分一丁目特別緑地保全地区、天神山特別緑地保全地区など、緑のネットワークも整備されてきました。藤沢側の村岡地区にも豊かな自然と歴史に触れられるスポットがあります。村岡新駅(仮称)南側の森には鎌倉古道として 知られる旧跡があり、その歴史は平安時代以前にまで遡ります。また、より新駅に近いエリアにはいまも市民農園が残り、この土 地とともに生きてきた人々の記憶を継承しています。「庭プロジェクト」は、これらの自然と歴史を活かしたランドスケープデザイ ンを一体的に提案し、そしてそこに暮らす、そこに訪れる人々がそれと意識することなくこれらの豊かさに触れられる設計を提案します。

以上のポテンシャルを活かすため、「庭プロジェクト」では、「三位一体のまちづくり」をコンセプトに掲げます。この「三位一 体」とは、上記にかかげたこのエリアのポテンシャルを最大限に引き出すための要素を整理したものです。

◼︎ 1)時間の多様性―過去・現在・未来

土地の記憶(歴史)に敬意を払い、いまこの土地に暮らす/訪れる人々を大事にしながら、そして未来に対して種を蒔く。この 3つのどれが抜けていても、人間とその土地の関係は豊かなものにならないー私たちはそう考えます。したがって、これから書 かれる再開への提言は、歴史をないがしろにしたテーマパーク的なものでも、現在の住民/環境客のニーズに短期的に対応する場 当たり的なものでもなく、昭和/平成の慣例を無思慮に踏襲したものでもありません。

◼︎ 2)速度の多様性―自動車と自転車、そして徒歩

多様な住民構成を活かしたまちづくりのために必要なのは「速度」の多様性です。道路の新設・整備による自動車渋滞の解消だ けに目が行きがちですが、地域住民の「足」である自転車などの小型モビリティ、ベビーカーや車椅子など子育てや介護世代のための移動手段、そしてなにより、そこを訪れる人々が「歩いて」移動できることが、多様な社会的、経済的階層に分かれる住民と訪問者の多様性に対応することにつながります。自動車と、それよりも遅い小型のモビリティ(自転車など)、そして徒歩などのより遅い移動……この三つの速度が共存できる場所であることを、とりわけ重視したいと考えています。

◼︎3)エレメントの多様性―人間・テクノロジー・自然

そこに暮らす/訪れる人が触れる対象のレベルでの多様性を「庭プロジェクト」は重視します。他の人間との触れ合いがあり、 テクノロジーで作られた人工物とのかかわりがあり、そして地域の自然物との接触がある。この3つのどれが欠けていても、その まちは魅力的なものにはなりません。新しい発見や刺激は、往々にして自分以外の「他者」や「外部」からもたらされます。そう した他者や外部によって、自己は常に新しくつくりなおされています。多様な他者が共存しているまちや環境は、毎日を新鮮に生 きられるまち/環境でもあるのです。

◼︎クリエイティブな高度人材「だけ」が主役じゃない

この種の都市開発は、技術者やアーティストなど、専門性の高い高度人材によるイノベーティブな施策に偏りがちです。しかし、 都市はそこに暮らす/訪れる人々全員のものです。そこで「庭プロジェクト」では、必ずしも専門性を持たない人々であっても、 何かの「ついで」にそのまちの自然や歴史、そしてそれらを背景に生み出されるクリエイションに触れられるまちづくりを目指します。

◼︎「つくる」から「愛でる」「耕す」へ

したがって重要なのは、まちにファブラボやコミュニティセンターをつくること「だけ」ではなく、そこに訪れた人々が、普段 の暮らしの中に日常とは少しずれたクリエイティブなものに触れられる場所を設けることです。まずはそんな日常のなかで、好き なものを見つけてそれを「愛でる」だけでもいい。それだけでも十分その人の世界が広がると、私たちは考えます。その結果とし て、そのなかに「つくる」ことへの興味を持つ人がいれば、そういう人のための施設やイベントはあってもいい。でも、そこまで 思わなくても十分です。なにかの「ついで」にその道を通れば、ただ必要を満たすだけの循環から半歩だけずれたものに触れられ る。そんなサイクルが生まれれば、その場所は文化的に「耕されて」いくし、人間はそこで感覚的に生成的になる。この「耕す」 「土を育てる」ようなまちづくりを「庭プロジェクト」は提案します。

◼︎ 「動脈から静脈へ」

「耕す」ようなまちづくりを目指す上でポイントになるのが、「動脈から静脈へ」という発想の転換です。クリエイティブな場所 をつくろうとしたとき、従来の議論ではどうしても何かを「生産」すること、言ってみれば「動脈」的な活動から考えがちです。 しかし人間は「動脈」だけでは生きていけません。「静脈」から考えることも、都市を考えるうえではとても大事です。

たとえば鎌倉市のサーキュラーエコノミーへの取り組みは広く知られていますが、同市の「ゴミを捨てる」ことをいかに楽しく、 面白くするかという試みを「庭プロジェクト」は大きな示唆のあるものだと考えます。同じように、病院に通う、洗濯する、身体を 洗う、まちの掃除をする……こうした「しなくてはいけないこと」=静脈に注目した市民(の無意識による)参加という「静脈」 からの視点が重要です。

それでは、いよいよ「庭プロジェクト」による村岡・深沢地区への提案を試みたいと思います。

【提案1】「1キロメートルを歩く」体験を住民の財産に——シンボル道路の「ウォーカブル化」について

◼︎ 「15分都市圏」と1km

近年「15分都市圏」というコンセプトが大きな注目を集めています。具体的には、住まい、職場、買い物、学習、医療など、くらしにかかわる日常的な場所すべてを、徒歩15分、自転車5分以内の移動でつなぐという構想です。

徒歩15分というのは、こどもやお年寄りも無理なく歩ける距離。健常な大人にとっても、飽きずに散策できるほどよい距離ですが、これはおおよそ1kmに相当します。戦後の日本の住宅地計画の基礎となっている「近隣住区論」でも、住区は小学校を中心に半径800m以内で組み立てることとされており、ここでも約1kmが日常的に歩行可能な距離として重要視されています。

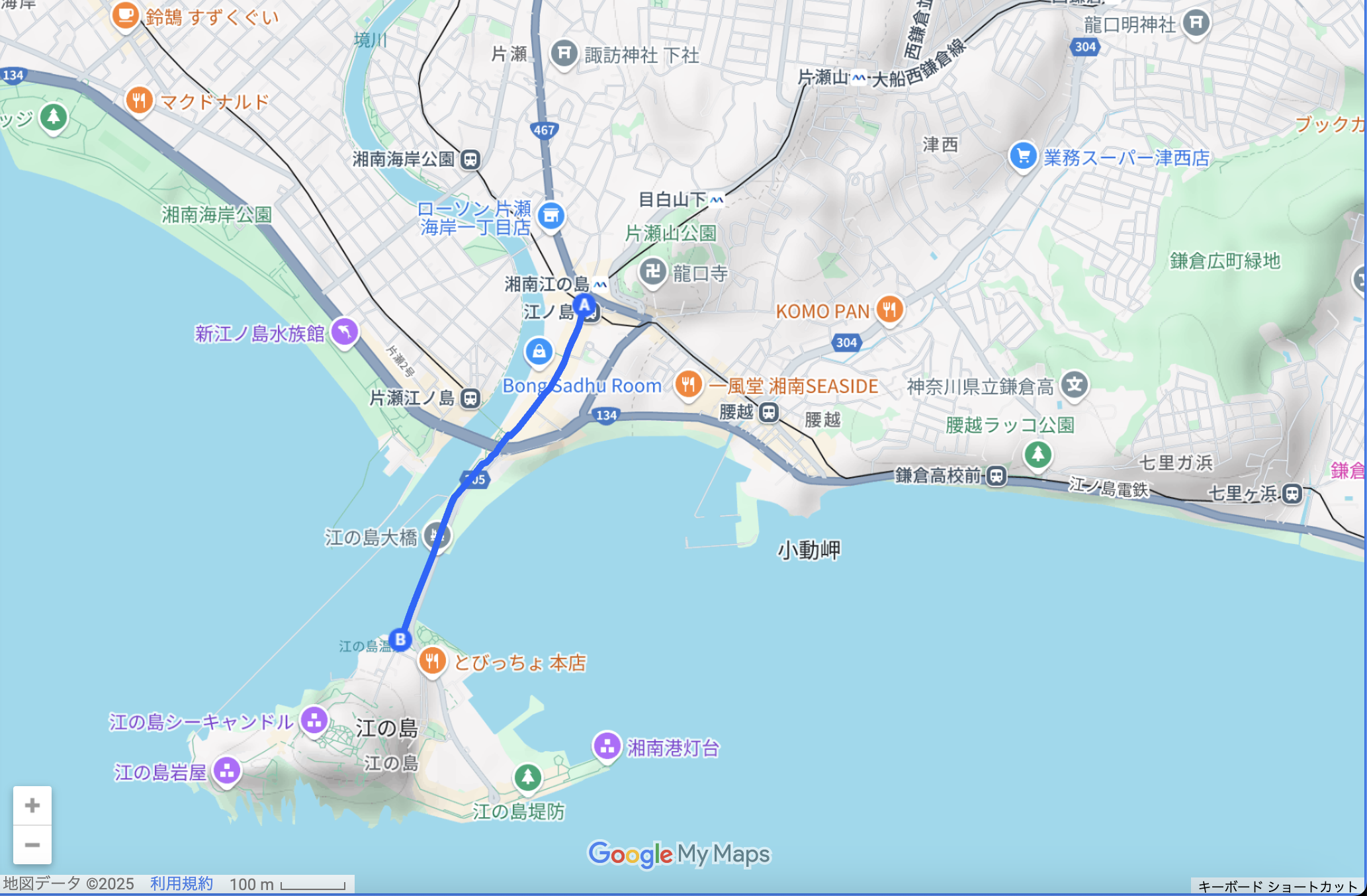

そして、これはおそらく偶然ですが、村岡新駅(仮称)と湘南深沢駅は、現状の計画の上では、歩行距離にして1.14km。「徒歩でおおよそ15分」という都市計画上の重要な指標に合致しています。

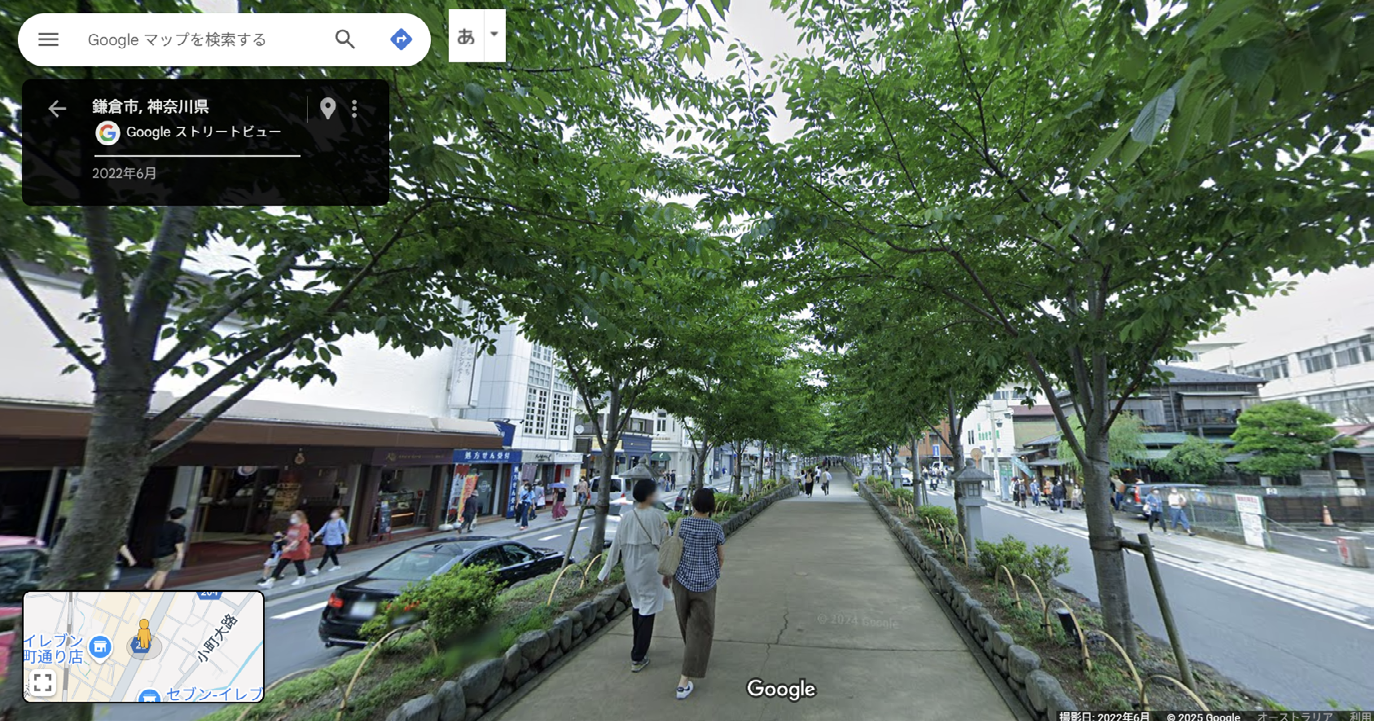

◼︎ 世界のウォーカブル・シティに見つかる「15分=1km」と「シンボル道路」の可能性

実は、徒歩15分=1kmという数字は、ウォーカブルとされている世界中の都市に見つけることができます。

湘南エリアでいうと、「JR鎌倉駅~鶴岡八幡宮の大銀杏」=1.01km。「湘南モノレール湘南江の島駅~江ノ島参道入口」=1.15kmです。いずれも人びとが、観光をしながらゆったり、のんびり、楽しみながら、飽きずに歩いている区間です。

国内でいうと、「東京・銀座の端から端まで」(銀座1丁目~8丁目)=1.08km、「東京・表参道」(JR原宿駅~表参道交差点)=1.10km、「東京・丸の内仲通り」(大手町~日比谷)=1.23km、「京都・四条烏丸~烏丸御池」=1.00kmなど、枚挙にいとまがありません。

海外でも、「パリ・シャンゼリゼ通り」=1.15km、「チューリッヒ・バーンホフ通り」=1.26km、「バルセロナ・ランブラ通り」=0.96kmなど、世界の名だたる名所が「15分=1km」と近しい距離感を持っています。

参考)1km事例

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1saQ3EIF0ggwtOxqdP1pMspKRGfiZuFo&usp=sharing

「村岡新駅(仮称)~湘南深沢駅」は「シンボル道路」で結ばれることが構想されていますが、つまりこのシンボル道路は、きわ めて快適で魅力的な都市空間として整備できる可能性を秘めているのです。

◼︎「ウォーカブルな路上空間」の構成要素

しかし1kmだからといってかならず魅力的な道になるわけでは当然ありません。魅力的な道路を考えるためには、道路という都 市空間を構成するさまざまな要素=エレメントのあり方を考えることがとても重要です。

「路上空間」のエレメントとしては、具体的には以下が挙げられます。

・道路

・車道

・自転車道など補助道路

・歩道

・街路樹

・植栽などの自然要素

・街灯、電柱、道路標識、サインなどの路面

・路上施設

・道路に面する建物等施設、前庭等の付随空間および施設

以上の物理的な構成要素に、人・乗り物・動物などの活動(アクティビティ)、日差しや風雨などの環境因子がからまりあい、 「路上空間」が生まれます。

そして、前述した国内外の「ウォーカブルな路上空間」を観察すると、「良い」通りのエレメントの特徴として、以下のようなこ とが浮かび上がってきます。

・道路の主役は移動速度の遅い主体、とりわけ「人間」であること

・路上での人のアクティビティが移動のみに制限されず、多様であること

・自然要素の存在が感じられること

・十分な緑と適切な路面・路上施設をもち、それらが日差しなどの環境因子を制御し、路上空間の快適性に寄与していること

・建物等の道路に面する施設内外のアクティビティが路上にもにじみ出していること

・路上空間全体としての一体性を持っていること

上記の特徴を兼ね備えた湘南エリアの好例として、鎌倉の鶴岡八幡宮参道を挙げることができます。ここでは、人が歩く参道が先に形成されたという歴史的経緯から、人間が主役の路上空間です。舗装面は歩行者に優しく、樹木が自然を感じさせるとともに、日差しを遮って快適な空間をつくりだしています。道路と民地の境界はあいまいで、路面店のようすが路上にもにじみだし、散策する以外にも、買い物やお茶を楽しむ人の姿も見えます。そして、神社という霊的シンボルを背後に持つ「参道」という性質が、路上空間に全体性を与えています。

◼︎シンボル道路の1km=15分を考える

では現状の深沢エリアはどのような1km=15分になっているでしょうか。まずは湘南モノレール湘南深沢駅を降りて、将来JR東海道線村岡新駅(仮称)ができる場所まで移動してみることにします。

現在は再開発エリア内部に入ることはできませんで、そのすぐ脇にある小川沿いの道を進んでみることにします。現在は道が極端に狭いため、あまり交通は多くありませんが、ゆっくり歩いている人と、自転車で移動している人を、ぽつぽつとみかけます。

自転車は、子供用の座席をつけた電動自転車のママさんを比較的よく見かけるのですが、実は一本道を曲がったところに、教会とモンテッソーリの幼稚園があり、ここは、鎌倉市、藤沢市、横浜市の3つの市から大人も子供も通ってきます。

鎌倉側から藤沢側に向かっていくと、富士山が見えてきます。そして柏尾川にぶつかりますが、徒歩だと、だいたいここまでで10分程度です。さらに川をわたってJR村岡新駅(仮称)予定地までさらに5分といったところです。つまり、柏尾川に来たところで、「全体(15分)の2/3まで来た、あと5分(1/3 )だ」ということがおぼろげながら感じられる道になるはずです。

柏尾川を渡って藤沢側に入ると、市民農園や農家のエリアに入ります。そしてこんもりとした緑の丘に、御霊神社があるエリアになります。新村岡駅は、その先の線路にできる予定です。

ここで少し寄り道をして、旗立山にある神社に寄って、少し階段を登れば、十分なパワースポット散策になります。

・上記の道のりについては、YouTubeの動画もご参照ください。 https://www.youtube.com/watch?v=emIwwxc9Mzs

・御霊神社については、こちらの3Dスキャンシーンもご覧ください。 https://lumalabs.ai/capture/231FBC5E-0034-42DF-86B8-830FD87670FE?mode=sparkles

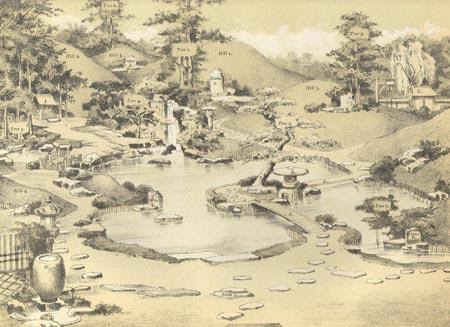

このように、仮に出発点を湘南深沢駅とすれば、まずは小川沿いに進み、大きな川(柏尾川)を渡って、農園の脇を通り、時に野菜を買うことができ、そして小高い丘の上に神社がある、というルートは、2つの自治体にまたがっているとはいえ、体験者からすれば、スケールアップした「日本庭園」のような、風景が連続しながら少しずつ切り替わっていく散策体験を十分に感じられる、ひとつながりのものであるといえます。

こうした歩行体験を参考に、将来的には、現在は再開発中の深沢エリアの「中」を通過し、柏尾川を渡ったJR新駅までを、さらに魅力を増した、ひとつながりの「愛着の湧く道(文化的な意味でのシンボルロード)」として構想・整備することには、大きな可能性があると思われます。

「庭プロジェクト」は、シンボル道路の約1キロメートルを「歩く」体験を、市民の財産にすることを提案します。休日に歩きたくなる1キロメートル、平日の仕事や子育ての用事の「ついで」に歩きたくなる1キロメートル。約15分の楽しい体験を作りませんか?

◼︎「参道」をつくる

1キロメートル(歩いて約15分)は、前述したように寺社の「参道」に広く見られる距離です。付近のエリアでは、鶴岡八幡宮 の参道や江の島にこのサイズの「参道」があります。「参道」の楽しさは、その「道すがら」にあります。「参道」は他の道とは少 しだけ、特別な場所に続く特別な道として演出されています。多くの場合目的地で「お参り」するのは一瞬ですが、その過程には 商店や休める場所があり、そこを歩いていること自体が「楽しい」経験になります。

この深沢エリアと村岡エリアを結ぶシンボル道路を、湘南の新しい「参道」としてつくりあげること——それが私たちの提案で す。

そして可能であれば、この「新しい参道」には、名称(愛称でもよい)を一般から募集し、この地域の文化的な意味でのシンボ ルとなることがよいと考えます。

「庭プロジェクト」の提案する「参道」は双方向のものです。村岡から深沢へ、深沢から村岡へ、どちらからどちらに歩いても楽 しめる道を提案します。

——1)村岡新駅(仮称)から湘南深沢駅へと向かう「15分=1km」

村岡新駅(仮称)を起点として歩き始める場合は駅を降りて、柏尾川にかかる橋を渡り、深沢エリアに入ります。そして湘南モ ノレール深沢駅近くの、行政関係の施設が想定されるエリアへと歩いていくことになります。柏尾川以前の村岡エリアは市民農園 に隣接し、鎌倉古道を望む自然と歴史が豊かなエリアになります。この道を歩く人は、歴史ある緑に囲まれて出発し、徐々に賑や かなエリアに入ってきます。

——2)湘南深沢駅から村岡新駅(仮称)と向かう「15分=1km」

湘南深沢駅を起点として歩き始める場合、まずは湘南モノレールの高い位置の駅から、まちが一望できるという体験からはじま り、その後、こんもりと小高い「緑」の丘(小山)を目指して歩くと、鎌倉古道を通って少し山道を登り、宮前御霊神社にたどり 着きます。そこからも、少し見下ろすことができます。つまり、見晴らしのいい「高いところ(モノレール)」から降りて、また 「高いところ(小山)」に少し上り、そこから降りて、再び「高いところ(モノレール)」から降りて、また「高いところ」に行くこ とになります。そのことで立体的に都市を感じることができます。

◼︎人間中心の「歩ける」道

この「参道」は人間中心の道になります。それは自動車を締め出してしまうというのではなくて、中央分離帯を歩道として活用 する鶴岡八幡宮の参道のように、あくまで人間が優先されるという意味での「人間中心」です。

◼︎日陰がある/座れる道

そのために、この道は夏でも気持ちよく歩けるように日陰があり、そして疲れたときに休めたり、近くの商店で買ったものを食べたり、飲んだりできるように「座れる」場所があるべきです。

ex)フラクタル日除け

近年、樹木の葉の構造を人工的に再現した「フラクタル日除け」がさまざまなまちに設置されています(甲子園駅、川西 町結崎駅前広場等)。光を遮蔽すると同時に風を通すため、木陰を作り出し、その下に10〜15度の温度冷却効果をもたらし ます。夏の酷暑を緩和するものであり、今後の都市には必須のものかもしれません。自然の樹木のようなメンテナンスも必 要がないことから、今後「日陰」の一オプションとして利用可能です。

◼︎壁になるとつまらない

ポートランドのダウンタウンでは、店舗やオフィスでもガラス張りにして、中の活動を見せるようにすることが義務化されています。前を通ると、人の感じが建物の外でも感じられる……そんなまちを提案します。

ex)丸の内仲通り、代官山ヒルサイドテラス

「壁をつくらないまち」の日本の好例に、「1km=15分」の例として挙げた「東京・丸の内仲通り」があります。ここで は、グランドレベルを壁にしないだけではなく、角地には必ずカフェを設け、内部のにぎわい・アクティビティがより大き くにじみ出るようになっています。 東京・代官山のイメージづくりを先導した「代官山ヒルサイドテラス」も、奥へと向かう視線の抜けを随所につくり、親しみやすい雰囲気をつくった重要な先例です。

◼︎「ついで」が楽しい道

「道を歩く」ことそのものが目的になるのって、あまりありません。だからなにかの「ついで」。買い物の「ついで」、通勤や通学 の「ついで」、通院や保育園の送り迎えの「ついで」……何かすることの「ついで」にちょっとした楽しいことや、心が動くものに 出会える。そんな道を提案します。それはがんばらなくてもいい、小さなことから考えます。

ex)しげんポスト

鎌倉市で実験されている、「しげんポスト」では、しげんポストを生活動線上に置く(=「ついで」のアクティビティとし て仕掛ける)ことの効果が認められはじめています。しげんポストは、普段はごみとして捨ててしまうプラスチックを、リ サイクル目的の「資源」として緑色のポストに投函する(回収する)市民実験ですが、それ「だけ」を目的として行動をす る(わざわざ家を出る、そこまでもっていく)行為としては定着しづらいものです。 しかし、たとえばサラリーマンが朝、家から駅まで向かうみちすがらに、卵パックの回収ポストがあったり、高齢者が健 康マージャンに集う集会場の横に、洗剤つめかえパックの回収ポストがあったりすると、「ついで」の行為として、やってみ ようと思う人が増えます。生活者も、「ついで」の行動をうまく利用して、新しいまちへの参加の経験を比較的無理なく得ることができるのです。

◼︎「かかわりしろ」がある道

大事なのは「かかわりしろ」のようなものです。

「道」とは「自分が利用しているが、自分のものではない」空間です。ここが半分自分のものになると、まちが自分のものになる。だから「庭プロジェクト」では、「かかわりしろ」のある道を提案します。

ex)先斗町の生け花

京都市先斗町通の三条から四条間の軒先には、2015年から毎年、約200個のミニいけ花が並んでいます。生け花はすべ て、市民が展示前のワークショップに参加して作り上げたものです。これは行政の手動で行われた施策ではなく、あくまで 市民が自主的に(勝手に)花を並べはじめたものが、なし崩し的に定着したものです。「何かをする」と人間はいつの間にか そこに愛着が湧きます。その場所の道路は、そこに暮らす人と土地や都市を結ぶインターフェースです。そんな道路の「へり」を使って、小さく、自然に人々がそのまちの「当事者」になります。

https://www.asahi.com/articles/ASS287FJHS27PLZB008.html

ex) まちボックス(まっちばこ)

鎌倉エフエムのパーソナリティのひとりである小松あかりさんは、まちボックス(まっちばこ)という多目的なボックス をまちに設置し、その「使い方」も市民と一緒に考えていくアイディアを持っています。人がひとり入れるサイズのボック スひとつと電源があれば、たとえば、都市の授乳室、無人販売所、古本交換所、食料支援、ワーキングスポット、休憩室、 趣味の展示ギャラリー、防災グッズの保管庫など、その使い方は、あとから無数の実験をすることができます。

▲ドイツの街中にある、使われなくなった電話ボックスを活用した図書ボックス。不要になった本を置いて言ったり、自由 に持っていくことができる。 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/BS_Frankfurter_Platz_Buecherschrank.JPG

ex)小商いのできる道

ちょっとした屋台とか、フードトラックとか、そういった「小商い」がもっと気軽にできたら楽しいと思いませんか? 山形県山形市で生まれた「山形ヤタイ」は、シャッターの降ろされた商店の「前」に設置することを意識して開発された 簡易屋台キットです。持続可能性を模索して設計され、設計図はオープンソース化され、簡単に揃う材料と工具で制作でき ます。日本国内でも、こうした「小商い×まちづくり」の運動はじわじわと拡大しています。

◼︎「かかわりしろ」の前に「余白がある」

ただ、「かかわりしろ」があってもダメでそれだけでは誰も自由に発想しない。自由にやれと言われてもやりません。だから、ちょっとした仕組みやしかけを施すことをこれまで提案しました。

しかしより大事なのはまず、「余白」がたっぷりあることです。そこが「かかわれる」と思える場所であるためには、それ以前にたっぷり「なにもない」空間があって「どんなふうにも使える」とそこを訪れた人が思えることが大事です。それが「余白」です。そしてこの「余白」には「こんなふうにも使っていいんだよ」というサインをさり気なく出してあげる。そんな道を提案します。

一目で何に使うか分からない、あるいは、通常のものよりも少しサイズが逸脱した、不思議な物体が効果を発揮する場合もあります。鎌倉市役所前には現在、地域のリサイクル材料からつくられた「セミダブル・ベンチ」が置かれていますが、通常の(シングルベットサイズの)ベンチのように座るだけでなく、ペットを膝にのせて座る、お弁当を食べる、といった広がりのある行為を可能にし、さらに、ベッドのように横になってくつろぐこともできます。

ほかにも、遊具のようにも使えベンチのようにも使える物体、健康遊具のように使える物体、PCを置いて急なリモートワークにも対応できる物体など、さまざまな場面に対して「冗長性」をもって使える、用途や機能が一意ではないものづくりが、余白を遊ぶ最初のきっかけを生み出すかもしれません。

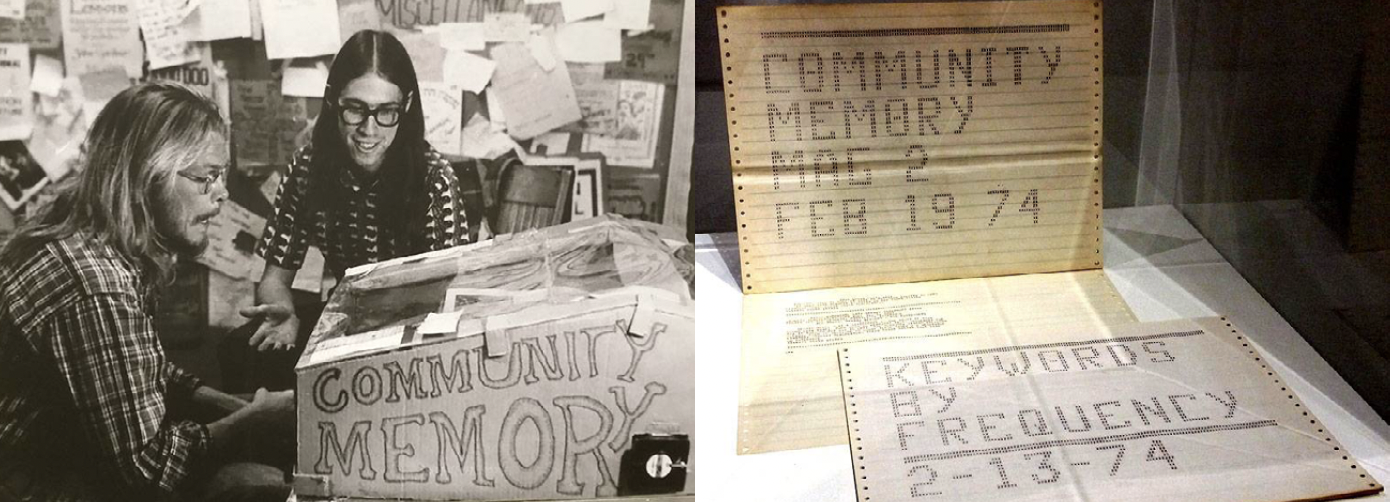

◼︎検索では出会えないものに「たまたま」出会える道

インターネットの世界は「検索したもの」にしか、あるいはAIが私たちの頭の中を覗き込んで考えた「あなたの好きそうなもの ごと」にしか出会えません。でも、それってつまらなくありませんか? 「庭プロジェクト」ではなにかの「ついで」に、「たまたま」、私たちが考えても感じてもいなかったものごとに出会える道を提案します。

ex)コミュニティメモリー

1972年に登場した世界初の公衆掲示板システム「Community Memory」は、カリフォルニア州バークレーのレコード 店に設置されました。カリフォルニア大学バークレー校を中退した学生のグループが開発し、地域社会の情報共有とコミュ ニケーションを目的としていました。読むだけなら無料、書き込みは25セントでタイムシェアリングコンピュータと接続さ れたテレタイプ端末を使用し、匿名でメッセージの投稿や閲覧が可能でした。主にコンサート情報や地元イベントの告知、 商品売買などの実用的な情報が扱われ、地域密着型の「デジタル広場」として機能しました。複数の箇所に設置され、それ ぞれの地域の個性が現れました。現代のSNSとは異なり、ユーザーが自覚している自分の好みや意見に基づいた情報を検索 することもできなければ、AIが滞在時間を長くするための情報を表示することもありません。人々はこの掲示板のある場所 を訪れ、「たまたま」同じ地域に暮らす情報を目にします。それはアナログな掲示板と変わらないですが、デジタル化される ことでそのアーカイブが残り、遡って読みやすいものになっています。デジタル化の恩恵はこの点については「このレベルで十分」なのかもしれません。

ex)ハイライン

「ついで」に「たまたま」予期しないものに出会える道の好例として、マンハッタンの廃線を改修してできた「ハイライン」 が挙げられます。かつての貨物線路は人間スケールの場所の集まりへと解体され、ベンチ、アート、演奏ができるステージ、 多種な植栽などで彩られます。そこでは人々がくつろぎ、路上パフォーマンスが行われ、小鳥や小動物や昆虫が活発に活動 していますが、これらが人々に刺激といやしをもたらすのです。

◼︎鎌倉駅をスタート&ゴールに「しない」導線づくり

鎌倉市に訪れる内外の観光客とどう付き合っていくか。それは村岡、深沢地区の大きな課題です。「庭プロジェクト」はオーバー ツーリズムが住民の生活を脅かすことを放置しません。かといって観光客の排除、棲み分けにも街の多様性の観点から反対します。 そこで、JR鎌倉駅をスタート&ゴールに「しない」導線づくりを提案します。

ex)JR村岡新駅(仮称)発着「江の島周回小旅行」モデルコース

出発点は村岡新駅(仮称)。ここから私達の提案する「参道」を歩いて、湘南モノレールの湘南深沢駅まで約15分、1キロ 歩きます。この道はこれまで提案してきたように、普段の暮らしではあまり触れられない、そして自分で選んだ検索ワード を通じては出会えない物事に、何気なく触れられる工夫がしてあります。

そうして、湘南深沢駅についたら、そこから湘南モノレールで江の島まで移動します。日本の初の懸垂式モノレールで、 足元の下には何もなく、道路や建物の上を飛んでいるような気持ちになります。さらに、鎌倉山や片瀬山のトンネルを猛ス ピードで通るときには、自然のなかでジェットコースターに乗っているような不思議な爽快感を味わえます。懸垂型モノレー ルとして世界初のトンネルだそうです。トンネルを抜けると湘南モノレールの江の島駅。そこから江の島まで、少し歩きま す。この距離もちょうど15分=1kmとなっており、ここでも「歩く」楽しさを味わうのがポイントです。道中には、魅力的 な飲食店やお店が並んでいて、食べ歩きをしたり休憩したりしながら、楽しむことができます。

江の島の手前で海を味わうもよし、島の方に渡り、上に登って神社や景色を楽しんだり、奥の岩屋(海の波で侵食されて できた洞窟)まで行ってみたり、お店で休んで何か食べたりと、滞在時間に合わせて楽しみ方はいろいろ。なお、江ノ島の 島に入ってから奥の岩屋までも1Kmです(アップダウンがありますが)。 また、歩いて行ける距離(江ノ島入り口から15分=1km、江ノ島駅からも15分=1km)に、圧巻の大水槽で魚が泳ぐ姿を 楽しめる新江ノ島水族館(えのすい)もあります。

江ノ島周辺を十分楽しんだら、今度は、「江ノ電」(江ノ島電鉄)で、青春映画に出てきそうな車両や駅の世界観に浸りな がら、藤沢駅へ。藤沢駅でJR東海道線などに乗り換えれば、出発点の村岡新駅(仮称)に戻ることができ、周回小旅行が終 わります。これが、鎌倉市街地を経由「しない」江の島遊びのコースです。

◼︎ベビーカーとママチャリ、車椅子に優しい「道」をつくる

多様な市民のためのまちをつくる上で重要なのは、ベビーカーや自転車(いわゆる「ママチャリ」)、あるいは車椅子といった小さ な、速度の遅い乗り物に優しい道であることです。アップダウンも大きなこのエリアは、もともとこれらの、あまり身体的に「強 く」ない人のための小さな乗り物に優しい地形ではありません。

特に自転車は、深沢地区において、地域住民の主要な交通手段になることが予測されます。こうした小さな乗り物たちにフレン ドリーな道をつくることで、このエリアに暮らす多様な住民たちが気軽に、日常的に訪れられるエリアを目指します。

したがって、道路には自転車レーンや、なるべく幅の広い歩道を併設し、「さまざまな速度」に対応することが必須であるといえ ます。確実に見込まれるスマートモビリティの普及も見据えると、とにかく「余裕」を持たせておくことが肝要です。すべての区 間での十分な幅員確保が難しければ、一部の区間で車両通行を制限し、歩行空間(モール)を最大化することなども考えられます。

また、駐輪場を多く用意し、さらには電動自転車用の充電スポットも用意します。さまざまなアクティビティを喚起するため、 座れる場所、ステージ、ショーケースなどなどの仕掛けを設けることも重要です。これらは歩道に設けることは難しいことも予想 されるので、民地との連携を可能にするルールづくりを模索する必要もあるでしょう。

◼︎「橋」について考える

すでに述べたとおり、シンボル道路には、15分間の体験としての全体性が付与されることが重要です。そのためには、村岡地 区・深沢地区それぞれの道路は、共通のデザイン方針に基づいて整備されるべきですが、それに加えて、柏尾川上に架かり、両地 区を結ぶ「橋」について考えることもたいへん重要です。

「橋」といっても、単なる交通インフラとしてではなく、シンボル道路の路上空間と一体のものとして考える必要があります。し たがって「人間中心で歩ける」「日陰がある/座れる」「ついでが楽しい」「かかわりしろがある」など、シンボル道路が備えるべき 性質は、「橋」も同じく備えている必要があるでしょう。

参考となる事例に、建築家の青木淳氏の設計により、1995年に熊本県に完成した《馬見原橋》があります。《馬見原橋》では、 構造合理性にすぐれ、コストも低く抑えられる「ローゼ橋」という橋梁の形式をうまく活用して、車道と歩道が上下にスプリット する、ユニークなデザインが実現されています。歩道部分では、車道が屋根のように機能して日陰をつくり、ところどころにあけ られた穴からは川を見下ろし、自然を近くに感じることができます。夏の暑い時期には、歩道での夕涼みも住民に人気だそうです。

また、建築家のレム・コールハースとクリス・ヴァン・ドゥインの設計により、2024年にフランス・ボルドーに完成した《シモーヌ・ヴェイユ橋》は、全幅の半分以上を多目的に使える公共空間とすることがデザイン方針とされており、開通後に大きな話題となりました。

以上のように、橋はあくまで道路空間の連続として考えることで、きわめてユニークな存在になる可能性が大いにあります。

加えて、橋にしか持たせられない役割、すなわち「両岸をつなぐ」シンボルとしての役割を与えることも重要です。新たに架けられる橋は、藤沢市と鎌倉市をつなぎ、湘南の北側と南側をつなぐ、シンボルであるべきなのです。

◼︎ウォーカビリティ(歩きたい度)向上と混合交通(ミクストトラフィック)の可能性

村岡新駅(仮称)と湘南深沢駅を結ぶ道(シンボルロード)を「歩く」という15分間の体験を「つくる」上で大事なのが、「歩く」こと以外の交通手段を適切に設定することです。都市計画家でパリ大学教授のカルロス・モレノは、『フランスのウォーカブルシティ 歩きたくなる都市のデザイン』の中で、 「15分都市構想の発想の原点は、モビリティである」と述べています。これはウォーカビリティ、つまり「歩きたい」と思わせる力は他のモビリティ(とりわけ自動車)との関係が大きな要素になるという意味です。どれだけ「ウォーカブルなまち」を謳っても、そこが大型トラックや乗用車が高速で行き交う道路の傍らの歩道では、そこを訪れた人々は「ウォーカビリティ」を感じることは難しくなります。つまり、その地区にふさわしい適切なモビリティの設定こそが、歩行者が安全で快適に移動できる環境を指し、都市の魅力や利便性を向上させる重要な要素なのです。

◼︎ウォーカビリティの条件

まず、ウォーカブルである度合い=ウォーカビリティについては一般的に以下の4つの要素が指標になります。

・安全性: 歩行者専用道、バリアフリー設計、車両からの分離。

・快適性: 日陰や緑化、ベンチなどの設置。

・アクセス性: 主要な目的地が徒歩圏内にある。

・社会的交流: 歩行空間が地域住民や訪問者の交流を促進する。

これを踏まえて「庭プロジェクト」では、村岡・深沢地区の特性を踏まえて、さらに以下の4点の条件を加えたいと思います。

——自動車依存からの脱却で渋滞を解消する

この地区の移動を考える上で、避けては通れないのが渋滞の問題です。この問題を解消、ないし少なくとも悪化させないための シンボルロード活用が前提になります。具体的には駅周辺の歩行者専用空間などを設置し、公共交通(バス停、駅)への徒歩アク セスを容易にすることにより、公共交通の利用を促進します。また、同時に要求されるのは自動車依存からの脱却です。 短距離移 動には電動モビリティや自転車利用を促し、都市部の混雑を軽減します。

——持続可能性を重視した交通環境の構築

藤沢、鎌倉両市の掲げる持続可能性を重視した開発を実現するためにも、自動車依存からの脱却が前提になります。具体的には 環境負荷の少ない移動手段(電動車両、自転車シェアリング、電動キックボードや超小型モビリティなど)の導入が有効です。

——社会的・経済的分断を緩和するアクセス性の向上

前述した社会的・経済的な分断を緩和するという観点においても、モビリティの多様性は重要です。特に自動車を運転できない 人や高齢者への移動手の確保が重要になります。具体的には高齢者や障害を持つ人がウォーカブルな空間を利用できるよう、トラ ム、電動カート、自転車、電動キックボードなど多様なモビリティの提供を検討することを提案します。

——ウォーカブルな空間によるモビリティの補完

公共交通へのアクセスポイントや目的地へのラストマイルでは、ウォーカブルな空間が市民の快適さを決定します。公共交通を 使用したとしても必ず「歩く」ことになる空間の質が、公共交通の有効活用、ひいてはこのエリアの市民活用の「質」を大きく左 右します。

この問題を難しくしているのは、2030年以降とされるこのエリアの「まち開き」以降の、数十年単位でのデザインを、ある程 度織り込むことを求められていることです。これはもちろん、現時点で「正解」を出すことは難しい問題です。したがって次の時 代に向けてアップデートを続けながら存続していけるシステムを備える必要があることを意味します。

——「混合交通」のすすめ

既存の自動車に加え、徒歩や次世代のモビリティなど、複数の移動手段を組み合わせて地域の交通を設計するーこの考え方は 「混合交通(ミクストトラフィック)」と呼ばれています。「庭プロジェクト」では、村岡・深沢地区にこの「混合交通」的なモビリ ティ設計の導入を提案します。ポイントは以下の3点になります。

◯多層的な都市設計

前述したように「庭プロジェクト」では、モビリティの「速度」の多様性がそこに訪れる人々の多様性をもたらすと考えていま す。徒歩、自転車、車椅子、電動小型モビリティ、自動車などの多様なモビリティを、互いに排除しないように併設することが重要です。

◯モビリティ間の有機的な連動

また、多様なモビリティが併置されているだけでなく有機的に連動し、スムーズに接続されていることが同じくらい重要です。 MaaS(Mobility as a Service)を前提とした徒歩と複数のモビリティの統合が必要になります。

◯住民参加型アプローチ

道路やモビリティは市民の日々の生活の質と安全に直結する問題です。そのため、地域住民のニーズを優先し、適切な住民参加 型のアプローチをとることが重要だと考えます。

——ウォーカビリティと移動需要を両立するためには

では、村岡・深沢地区において具体的にどのようにして、これまで論じてきたウォーカブルかつ双方向の「参道」体験を演出し つつ、この地区とその周辺に発生するであろう多大な移動需要に対応するべきなのか。この問いに対し「庭プロジェクト」は、「現 在予定されている道路設計の範囲内で。適度に歩行者と他のモビリティが共存し、有機的に共存すること(混合交通)」かつ「一定 の輸送能力が確保されること」が重要だと考えます。

現時点で、二次交通については、化石燃料で走る一般的なバスの導入が想定されています。これは、輸送量を効率的に最大化する ことに優先順位がおかれているためだと考えられます。しかし、大型のバスを主力とした交通では、前述した歩行者とモビリティ の共存およびモビリティ間の有機的な共存は実現されません。

また「混合交通」の考え方でポイントになるのは、公共交通の運航が歩行を含む多様なモビリティの心理的安全性を損なわない ことです。したがって、「庭プロジェクト」では一般的には20km以下(日本の国内法)で移動する公共交通の導入可能性も視野 に入れて議論することを提案します。

以下は、ウォーカブルなまちとして世界的に知られているスイス・チューリッヒの例です。

ex)スイス・チューリッヒの「ウォーカブルな」試み

◼︎「 混合交通(ミクストトラフィック)」実現のための対話の提案

これらの「混合交通(ミクストトラフィック)」をベースとしたモビリティの実現のためには、多様なステークホルダーとともに 上記のような視点で「混合交通(ミクストトラフィック)」について深く調査・検討することを目的にした包括的かつ協調的な議論 体制を、藤沢・鎌倉両市にまたがって構築し、開かれた議論の場を持つことを「庭プロジェクト」は提案します。 具体的には 議論の内容に合わせて全体を統括する全体会議と、テーマごとに適切なステークホルダーが選択的に集まって議論を進 めるワーキンググループによって多層的な議論を行います。このワーキンググループは、主に「行政関係」、「公共事業(交通事業 者)」「地域住民」「民間企業(デベロッパー、商業施設など)」「学術・研究機関」などが想定されます。 実際にこのようなマルチステークホルダー間で議論が行われた例は、近年国内でも増加しつつあります。以下は、その代表的な ケースになります。

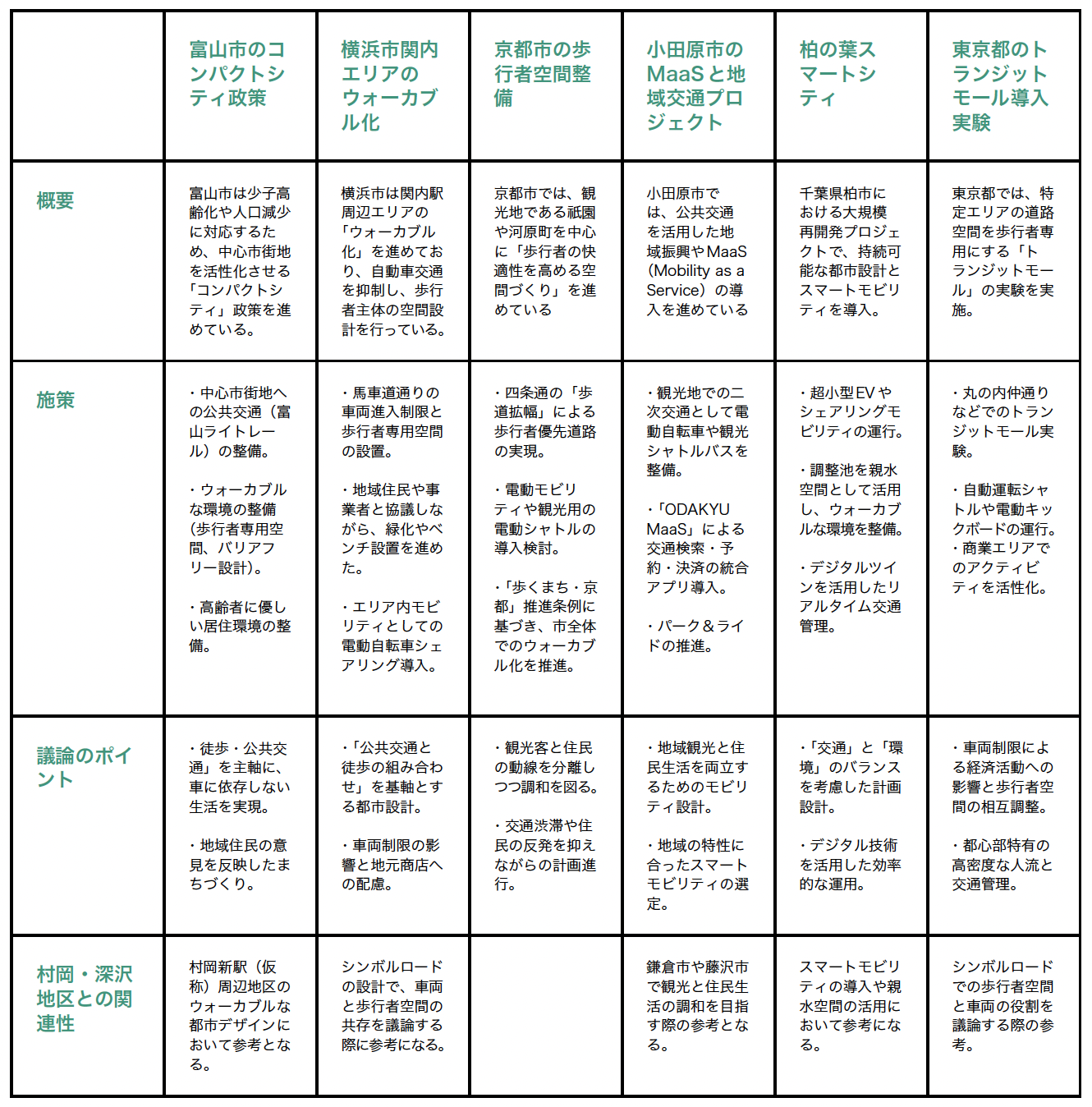

ex)日本国内のウォーカブルシティ開発

◼︎「混合交通(ミクストトラフィック)」を実現させるシステムの実例

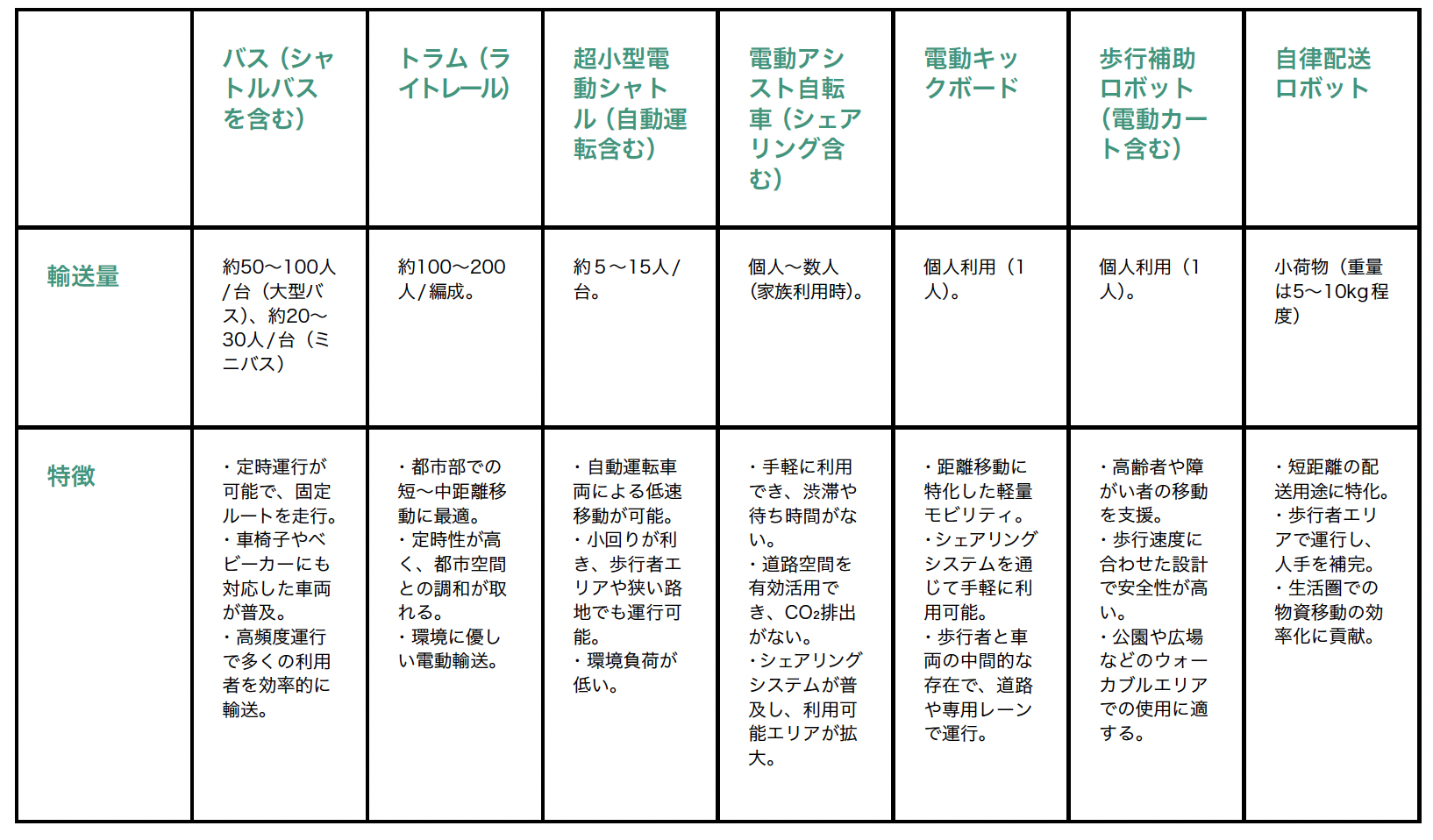

また、ここで現時点で実用化されているモビリティの例を紹介します。

ex1)IKEBUS(池袋)

一つ目の事例である「IKEBUS」は池袋の街の中をゆったり走るバスとして2019年11月に運航開始しました。「人と地球 に優しい真っ赤なバス」がキャッチフレーズです。22人乗りの輸送力で、IKEBUSは池袋駅の西口エリアと東口エリアを二 つのルートで縦横に結んでいます。運用速度は19kmで池袋の街をゆったり走り始め、すでに運用5年が経過し、街のシ ンボルとして愛されています。

ex2)グリーンスローモビリティ(YAMAHA)

2つ目の事例であるグリーンスローモビリティ(グリスロ、GSM)とは、国土交通省と環境省が導入を推進している時速 20km未満で公道を走ることができる電動車を活用した小さな移動サービスで、その車両も含めた総称としてこう呼ばれて います。その狙いは地域が抱える様々な交通課題の解決、例えば渋滞の解消、交通不便地域へのアクセスの向上、歩行者安 全性の確保、等の解決と低炭素型交通の確立です。 また、このグリーンスローモビリティは新たなコミュニケーションを生み出す新しい乗り物としても期待されています。 ポイントは窓がない開放的な車両です。乗ったまま、車内外の人々と話したり、握手したり、自然とコミュニケーションが 生まれます。小型で軽量なため、誰でも運転しやすく、どんな街でも便利に利用できます。

ウォーカビリティを向上させる混合交通としてすでに国内において島根県松江市、香川県三豊市などで導入されています。IKEBUSに比べると輸送能力が少ないものの、他モビリティや歩行者との混合交通性については高い、という選択肢になります。

なお、こちらのグリーンスローモビリティは、2024年11月より杉並区荻窪でも本格導入が始まっており、上記のようなバス型とヤマハのグリーンスローモビリティ型が毎日市民の足として運行されています。ルートは区内の観光拠点「荻窪3庭園」を回るように設定されており、単に地域住民の移動のみの視点だけではなく、区外からの観光客の輸送という視点が盛り込まれています。

IKEBUS、ヤマハのグリーンスローモビリティ以外にも「混合交通(ミクストトラフィック)」を実現するためのテクノロジーの例は多くあります。

公共交通はいったん導入されると社会的にもインフラ的にも莫大なスイッチングコストが発生してしまいます。だからこそ、現状の道路設計を前提に村岡・深沢地区にマッチした多層なモビリティのあり方について、いまの段階から検討し始めることが重要だと考えます。

◼︎やはりポイントは「橋」

ここで再度ポイントになってくるのが、 村岡・深沢両地区の間に流れる柏尾川にかかる「橋」の、特に構造の問題です。

橋の南側出口について、現時点では、柏尾川沿いに大船から腰越に至る県道腰越大船線と交差する交差点構造が想定されていま す。この県道腰越大船線は、現時点でもすでに交通量過多ですが、村岡新駅(仮称)の始動や深沢地区のまちづくりが進むことに より、劇的に交通量が増えることが予想されます。この地点が周辺の交通渋滞のボトルネックになることは避けるべきでしょう。

したがって、村岡・深沢両地区への自動車の総流入量の想定とそのボトルネックになりうる本交差点構造については大胆で、思 い切った解決策を検討する必要があると「庭プロジェクト」は考えています。

すでに述べたとおり、村岡地区と深沢地区を貫くシンボルロードの一体性はとても重要です。しかし、シンボルロードが腰越大 船線を横切ることで、慢性的な渋滞を悪化させることは避けたい。そのためには、たとえば、腰越大船線と交差点で結節するので はなく、シンボルロードの一部を陸橋化して腰越大船線と柏尾川をまたぎ、村岡駅から深沢地区に至るウォーカブルでサステナブルな橋のような構造を「混合交通」と組み合わせる……というのも有効な一案だと考えています。

【提案2】格差と分断に負けないまちづくり——住民のモザイク性を活かすために

湘南アイパーク周辺には住宅は少なく、村岡地区の北側は丘陵地帯で大き目の一戸建てが広がっており、研究者やホワイトカラー 層が住んでいると予想されます。一方両エリアの南側は、もともと柏尾川の氾濫原にあたります。近隣の中でもリーズナブルな価 格帯の住宅が多いのが特徴です。また、同エリアは工場や古い集落などもあり、やや雑然とした印象を与えます。村岡・深沢地区 の開発にあたっては、この住民構成の経済的、社会的に見られる住民の多様性を活かしたまちづくりが必須であると「庭プロジェ クト」は考えます。

この住民の多様性は深沢地区に限らず特に鎌倉市側に顕著です。鎌倉エリアを中心に暮らす、(移住者を含む)相対的に裕福で文 化的な感度の高い住民層、大船エリアから深沢エリアにかけて多く暮らす一般的な子育て・介護世代、昭和期に開発された住宅街の高齢化する住民層など、この多様性は文化的な豊穣さの源泉になる一方で、グロテスクな分断の温床になる可能性も無視できません。

ex)サンフランシスコ・ミッション地区におけるジェントリフィケーションと分断

サンフランシスコのミッション地区は、歴史的にラテンアメリカ系移民が多く住む地域で、タコス屋台やストリートアートが特徴でした。しかし、1990年代後半からIT産業の発展により高所得層が流入し、住宅価格が急騰。家賃は1,000ドル以下から4,000ドル以上に跳ね上がり、再開発で多くの住民が郊外への移住を余儀なくされました。伝統的な商店が閉店し、 高価格帯の店舗が増加する「文化的ジェントリフィケーション」が進行。さらに、テック業界の進出や専用シャトル「テックバス」の運行が分断を象徴し、抗議の対象となっています。ストリートアートも観光化が進み、地域文化の喪失が懸念されています。

ミッション地区のミューラルアートは、ラテン系文化や社会正義、コミュニティの歴史を反映する壁画で知られます。地元アーティストによる作品が多く、ジェントリフィケーションに対する抵抗の象徴としても機能しています。

「庭プロジェクト」は再開発地区が、特定の階層に向けたテーマパーク的な装いになるのではなく、むしろこれらのモザイク状の住民層が混じり合い、同じ地域に暮らす住民としてのゆるやかな連帯感を獲得できる開発を提案します。

現状の区間整理案では、区画南側の道路に大規模マンションの後背、調整池などが並び再開発区間との分断が造成的、建築的、導線的に強調されてしまっています。

区画南側の住宅地は相対的に中・低所得の世帯、とりわけ子育て・介護世代が目立つエリアです。想定されるマンションの入居者の階層、商業施設利用時の価格帯等によっては実質上のこれらの住民の排除につながる恐れがあります。

特に「庭プロジェクト」が憂慮するのは、区間の南側にあたる道路です。この道路が現状の区画整理計画では、大規模マンションの後背、商業施設、工場の後背、調整池などがならび、再開発地区の「死に面」が並びます。これは、深沢エリアの再開発地区とその南部の住宅地との強い分断を演出する可能性が非常に高いものと言わざるを得ません。

https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kyoten/documents/muraokafukasawanomatidukuri.pdf

また、再開発エリアとその南部の住宅地を隔てる道路(市道常盤梶原線)は、子育て、介護世帯の歩行者、自転車などの交通量が多いにもかかわらず、歩道幅が不十分で非常に危険な状況にあります。はっきり述べれば、狭く車道と十分に分離されていない歩道を、子供を乗せた自転車が自動車の激しい往来に直接晒されながら通行しているのが現状です。

この道路が放置され、華やかな再開発エリアの後背がその片側に並ぶとき、この道路は北側のテーマパーク的な再開発エリアと、旧来の中・低所得者の分断を強調する道路となることが予測されます。「庭プロジェクト」は予測されるこの分断を生まないために、以下の提案を行います。

◼︎区画整理の見直しによる、「死に面」の解消

現状の区画整理案そのものの見直しが「死に面」の解消には不可欠です。調整池は、後述するように市民が親しむべき水辺にすることを提案します。また大型マンション、商業施設の後背がこの南側に集中しないようにガイドライン化し、規制を試みます。工場用地については、安全性に配慮しつつ、分散化が望ましいと考えます。商業や住宅が明確に分けられない、ミクストユースを想定した計画への変更が必要です。こうすることで周辺地区の商業施設や住宅との連続性を補い、より大きな利便性や、住民のウェルネスの向上に寄与することが期待できます。

また、区画整理区域内の道路幅員を現計画以上に拡幅する場合は、地権者から更なる土地提供が必要となることが予測されます。その場合は民有地でのセットバック等の協力を取り付け、そこをセミパブリックな空間として活用することが有効であると考えます。

ex)金沢21世紀美術館

金沢の中心地に位置する「金沢21世紀美術館」は、「死に面」をつくらないため、建物のかたちを丸くした上で、全周に わたって、アートが設置された緑地をつくっています。どの場所も「表」となるため、美術館の活気がまちにまんべんなく あふれ出し、他のアクティビティと混じりあいます。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E6%B2%A221%E4%B8%96%E7%B4%80%E7%BE%8E%E8%A1%93%E9%A4%A8

◼︎子育て世代、介護世代の利用可能なエリアの整備

民間施設のセットバックによる、パークナイズ(公園化)の可能性を追求することを提案します。通学、通院、保育園の送り迎え、買い物などの「ついで」に地域住民が利用できる施設を整備し、周辺地域との融合を図ります。また、当該地区の経済的階層 を考慮して、低価格または無料で利用できる施設を優先的に設けることが重要です。

◼︎当該道路の再開発に伴う整備

再開発に伴い、当該道路の歩道、自転車道を整備し歩行者、自転車利用者に優しい道路にします。また、再開発エリアへの移動が便利な再開発地区内の南北の道路との接続を重視します。

村岡地区の限られたエリアに性急に事業性を求めた場合には、タワーマンションなどの高層建築の建設を事業者が求める可能性が高いと思われます。この高層化に歯止めをかけることを、まず提案します。

一方南側は一般の地権者の方が多く、コンセプトを反映したまちづくりは難しい状況が推察されます。御霊神社の場所にある公園の開発との連動を前提に、地元の地権者の方々と連携を取ることがコンセプチュアルな開発の前提となります。

また、村岡地区についても神戸製鋼、湘南アイパークと周辺住宅地との境界についても、既存の深沢地区と同様の分断が危惧されます。これについては、両施設の敷地の部分的な解放を前提とした、相互浸透的な区画デザインが行われることを提案します。

【提案3】人間と自然とをつなぐ開発へむけて——古道・農園・河川

◼︎鎌倉古道と宮前御霊神社ー村岡地区の自然と歴史

写真右手の山は宮前御霊神社という神社がある山です。この山には、鎌倉時代に整備された鎌倉古道の一部が通過していたことで知られています。この地区は、柏尾川流域の低地と丘陵から成り、重なり合う丘の群れが「村岡」という地名の由来とされています。

この緑のエリアに「宮前」という名前がついていますが、ここには住宅地の中に鳥居が建っていて、登ると街の景色が一望でき、周りとは空気が変わるパワースポット的な神社があります。おそらくこの山自体がご神体で、源平合戦のときの源氏軍の旗揚げがあった場所として知られています。この神社の由来には諸説があり、平将門の乱の討伐の時に創建されたという説も存在します。

また、1333年の鎌倉幕府滅亡時には激戦地となりました。この霊的な力が感じられる山が、村岡新駅(仮称)の南側から深沢地区を見下ろすような地形を形成しています。そのため、このエリアからは常に山の緑を見上げることができます。

マップで見ていただくとわかりますが、緑が点在してるのが鎌倉市の特徴です。どういうところに点在するかというと、基本的には平らではないところです。平らなところは非常に開発がしやすいので、急峻な崖地に緑が残っていくというのが、一般的な性質です。

一方で藤沢市は平地が多いので、かなり市街地開発が進んでいます。ここは飛び地的に緑が残っています。

つまり、特に藤沢市にとっては、この村岡地区の山とその森、そして鎌倉古道と宮前神社は自然との共生という観点からも、土地の歴史を引き継ぐという意味においても大変貴重な存在であると考えます。

藤沢市のコンセプトブックでは、これらの論点を踏まえたランドスケープが想定されていますが、現状の計画との間には距離があります。そこで、「庭プロジェクト」では改めてこの小さな山とその森を中心に据えた、村岡新駅(仮称)のランドスケープデザインを提案したいと思います。

こうしたランドスケープがデザインされることで、藤沢市側の新林公園や鎌倉市側の中央公園まで、緩やかに緑のベルトが断続的に続くエリアを形成することができます。特に前者に関しては、現在再開発計画中の境川沿いの市民会館を含む文化・芸術関連の施設の多いゾーンにつながり、エリアに新しい動線を生むことが期待できます。

◼︎市民農園を活かしたランドスケープを想像する

村岡新駅(仮称)の南側は、現状の計画でロータリーになるところには現在、市民農園があり、さまざまな種類の作物が栽培さ れています。再開発の計画図によると、この畑はほぼなくなることになります。しかし「庭プロジェクト」では、この市民農園を ランドスケープ・デザインに組み込むことを提案します。ただ、背景として山と森に見下されるのではなく、作物のために土地を 耕すという人間の営みの場所の向こう側に、長くこの土地を見守ってきた山と森が見えるーそんな風景を想像してください。

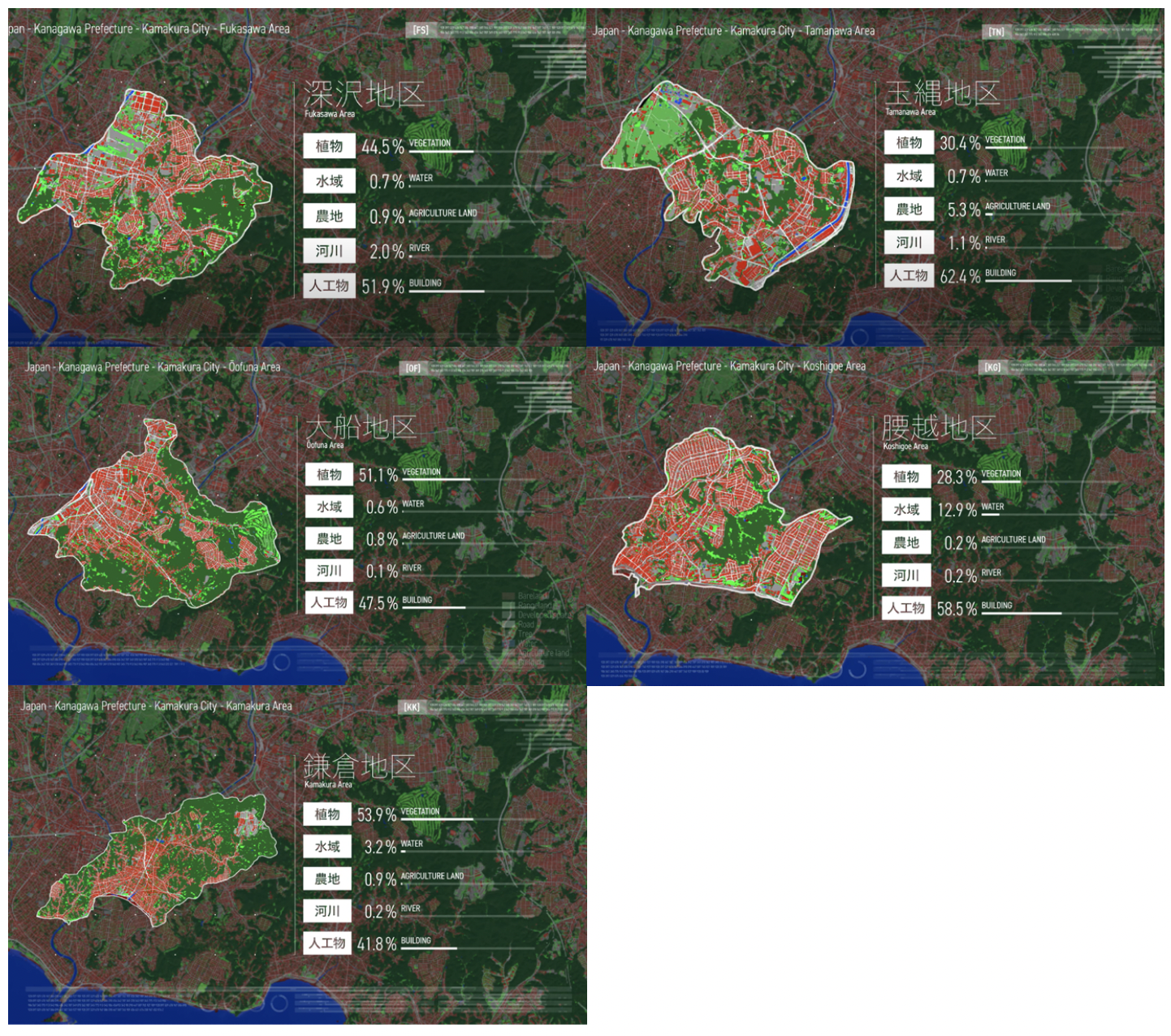

◼︎衛星画像から見るまちのモザイク性

他方で鎌倉市は、谷戸地形をもとに、これまでも自然と住宅街がよくブレンドされたまちづくりを行ってきました。「古都保存 法」も存在するため、山や海・川などの自然を保全してきました。泣塔、洲崎古戦場、大慶寺、等覚寺などの歴史スポットもあり、 等覚寺特別緑地保全地区、寺分一丁目特別緑地保全地区、天神山特別緑地保全地区などの豊かな緑のネットワークも既に存在しま す。

ここでテクノロジーの話になりますが、2024年になって、三菱電機株式会社の人工衛星技術を用いて、地表面の植物、農地、河 川、海(水域)、人工物などの分布を1ピクセル25センチ~30センチの画像として超高精細に観測できるようになりました。な お、この技術を保有している三菱電機株式会社は、深沢地区に研究所を構えており、もともと日本の人工衛星の9割以上をつくっ ていました。現在、人工衛星技術を「まちづくり」へ応用する研究を進めており、まさに研究所があるホームタウンである深沢地 区への応用を第一に検討しています。

以下は、Youtube上に公開した研究プロジェクト紹介動画 https://www.youtube.com/watch?v=JSA2FOdWoFI より抜粋した、人工衛星 から分析した鎌倉の自然のデータです。

先に述べたように、鎌倉市は全般的に、自然の要素と住宅地を「よく混ぜた」まちづくりを推進してきましたが、鎌倉を5地区に分けて解析すると、それぞれの特徴が見えてきます。

鎌倉地区と大船地区は「植物(山)」との接点が、腰越地区は「海(水域)」との接点が、玉縄地区は「農地」の割合が多く、それぞれの地区における「自然」を特徴づけていると言えます。

深沢地区は他の地区と比べて「河川」の割合が多いことが特徴であることがわかります。しかし、「植物(山)」「海(水域)」「農地」に比べて、「河川」との身体的なタッチポイントは、ほとんどありません。すなわち、植物に囲まれた山は歩くことで触れ、海は泳ぐことで触れ、農地は耕し食べることで触れられますが、現状の深沢の河川は、「そこにある」のみで、具体的に身体的な接触を行うことができるようには、なっていないのです。

一方で、今後の気候変動・地球温暖化の流れを考えるのであれば、夏の暑い時期に「水遊び」ができることの価値はこれまでより増してくるでしょう。そのため、深沢地区は、河川や池を中心に「触れることのできる水場」を多く作ることが、鎌倉全体に対して、これまで無かった新たな魅力・価値を付与することにつながると言えます。

◼︎土地利用の戦略を策定する

快適な自然との接触を設計するためには、村岡・深沢地区を含む計画地を適切にゾーニングし、それぞれのゾーンごとに「どの程度の自然を維持していくか」を具体的な目標として設定しておくことが重要です。たとえば、各ゾーンが満たすべき緑地率等の指標を定めておくことが有効でしょう。

ただし、緑地は細切れになっているよりも、ある程度の「まとまり」を形成していた方が、より真価を発揮します。そのためには、各ゾーンの連携や、公共の公園と民地の連携による「緑の融合」を考える必要が生じます。緑道によって公園緑地・民家の緑・屋敷林・斜面樹林などを結んでいく、港北ニュータウンにおける「グリーンマトリックスシステム」などは学ぶべき優れた先例といえます。

また緑地は、新しくつくるフェーズよりも、それを維持し、育むフェーズのほうが長く続きます。むしろ、自然のあり方を考えるとは、「維持管理」のあり方を考えることであり、それこそ本質的であるとさえいえます。つまり、緑の規模や割合ばかりではなく、その最終的な姿(草原なのか、森林なのか…)を設定した上で、それがどのように維持管理され、その主体は誰なのかを定めておくことが重要となります。

そして、こうした土地利用の戦略を策定するためには、初期からのランドスケープデザイナーの参加が欠かせない条件となります。

◼︎柏尾川から広域を考える

深沢地区には、柏尾川の氾濫を抑えるための調整池が計画されていますが、これも「触れることのできる水場」として積極的に捉えていくことが重要です。調整池は岸がコンクリートで固められ、水際はフェンスで囲まれることが多く、「裏」の空間となりやすいですが、親水空間として整備したすぐれた実例もあります。こうした先例に学びながら、深沢地区ならではのあり方を模索することは、このまちの魅力を創出する上で非常に重要と言えます。

こうした文脈を踏まえると、柏尾川についても、「工場地帯を流れる川」ではなく、再び地域の皆さんに愛される空間になる可能性が生まれてきます。同じく藤沢市にあり、市民に愛されている引地川公園のように、柏尾川を市民生活に近づけていくのです。

たとえば、柏尾川の上流部(横浜市)では、ハグロトンボの生息の研究が行われています。これを、深沢地区にも応用し、ハグロトンボが生息するエリアを目指して、生物多様性をマイナス方向からプラス方向に転じるための、長期的な「ネイチャーポジティブ」の取り組みを積み重ねていくことは可能と考えます。境界を流れる河川の将来像を両方の市民が参画して考えることで、川は自然のコモンズとして働きます。さらに、川でつながっていることで、横浜市も参加できるようになります。「流域」をつなげた、新たな市民活動が立ち上がってくるはずです。横浜市、藤沢市、鎌倉市の接点・共通項としての「柏尾川」の可能性を考えていくこと、つまり村岡・深沢地区を越えた広域のビジョンを持つことが、深沢地区の、10年、20年、30年と長い将来目標として機能していくと考えています。

この「提案3 人間と自然とをつなぐ開発へむけてー古道・農園・河川」のパートについては、藤沢市と鎌倉市を、一旦それぞれ分けて、提案を紹介してきました。藤沢市に対しては、旗立山・御霊神社・古道の歴史継承と農園を活かしたランドスケープを、鎌倉市に対しては水との接触を中心に、小川、水辺、調整池、柏尾川などの、新たな整備を提案してきました。

しかし最終的には、藤沢市と鎌倉市を一体のひとつながりとして、エリアの自然を整備していくことが必要です。そのために、このエリアの全体像を農園・畑・川・池・水といった多様な自然のエレメントがコンパクトに配置された「都市庭園」のように捉えることを提案したいと思います。

そもそも、「村岡」という地名の由来は「重なり合う丘の群れ」でした。また「深沢」は、「沢」すなわち水や泉から名前がつけられています。「岡(丘)」と「沢(水)」は本来分かれているものではなく、ひとつながりの自然のランドスケープです。

湘南モノレール湘南藤沢駅のホームから、このエリアを一望することができます。奥には富士山が見え、その手前に御霊神社のある旗立山が見えます。ここからエリアの全景を見たとき、まさに、ひとつの「道(参道)」を軸として、多様な自然のエレメントがひとつながりのものとして並んでいる。そんな風景を目指すべきではないでしょうか。それは、ある意味で、日本庭園のエッセンスが、40ヘクタール強の、エリア・スケールまで引き延ばされ、まち全体の多様な、そして大きな経験をしっかりと支えているということでもあります (藤沢市村岡地区の国鉄湘南貨物駅の跡地約7.3ヘクタールと柏尾川を挟んで鎌倉市深沢地区のJR鎌倉総合車両センター跡地約31.1ヘクタールを合計して、およそ40ヘクタールと捉えます)。

また「コンセプト」の章で述べた、「時間の多様性ー過去・現在・未来」「速度の多様性ー自動車と自転車、そして徒歩」「エレメントの多様性ー人間・テクノロジー・自然」、この3つの「多様性」についても、最後には、「都市庭園」的な風景に溶け込み、織り込まれた状態で、人々の目に映るはずです。こうした統一的なコンセプトで整備されたエリアはまだほぼなく、成功すれば2030年代の令和時代にふさわしいものになるでしょう。そしてそれは、2つの市にまたがった場所だからこそ生み出すことのできた、新たな試みになるでしょう。

終わりに

以上が、「庭プロジェクト」からの村岡地区、深沢地区の再開発についての提案です。この両地区にまたがる開発は、実に多く の、そして大切な論点を抱えていることがご理解いただけたかと思います。

藤沢市や鎌倉市のような「中くらいの都市」が、地域のなかでどのような役割を果たすべきかという問題、この国でも年々拡大 していく経済格差と、社会的な分断にどう対応するかという問題、気候変動リスクの高まる中、自然と人間の関係をどう結び直す かという問題、そして土地の歴史をどう次世代に受け継いでいくのかという問題……これらの問題に、しっかり仮説を持ち、コン セプチュアルなまちづくりを目指すことには、同地区の開発をいいものにすること以上の大きな意味があると私たちは考えていま す。

村岡新駅(仮称)は東海道線の新駅です。「東海道」という名前が示すように、この地区は関東と東海、関西を結ぶ交通の場所と しての側面を強く持ってきました。今日においても藤沢は学究と産業の、鎌倉は歴史と文化の場所として多くの域外に暮らす人々 が訪れる「否応なく開かれた」場所です。その土地の自然と歴史を守りながら、適切に「開く」ことーそのための知恵を、多方 面から集めることで、この開発はより多くのものを次世代に引き渡すことができると考えます。

私たちは「庭プロジェクト」と名乗っています。それは、私たちの考えるこれからの都市が、閉じるためのものではなく開かれ たものであるからです。「庭」は誰かの(個人や団体の)所有地でありながら、常に外界に対して「半分開かれた」場所です。そ して、どれだけ厳密に管理しても、いつの間にか植えた覚えのない草花が芽吹き、鳥や虫が飛来します。そういったものを排除せ ずに、適度に付き合っていくのが、豊かな「庭」をつくるコツです。その意味において、私たちの考える「まち」は「庭」のよう に開かれているものです。そこは人間の手が及ばない自然ではなく、人間が手を入れることができる、しっかり関与できる場所で す。そこは私たち(市民)ひとりひとりが、しっかり「かかわれる」実感のある場所であると考えます。一方で人間は、「庭」を完 全に支配し、コントロールすることはできません。だからこそ、「庭」には偶然の出会いがあり、人間をほんとうの意味で豊かにで きると考えています。

もし、私たちの提案や日々の研究に興味をもっていただける方がいらっしゃいましたら、気軽に声をかけてください。一緒に 「庭」的なまちを、つくっていけたらと考えています。

発行日:2025年4月22日

発行:庭プロジェクト

e-mail:info.niwaproject@gmail.com

協力:石川初、中島直人、東邦レオ株式会社

資料提供:UR都市機構

デザイン:池田明季哉