橘宏樹さんが、「中の人」ならではの視点で日米の行政・社会構造を比較分析していく連載「現役官僚のニューヨーク駐在日記」。

今回はニューヨークで活躍する日本人のイノベーターとして、包丁や食器の輸入販売を行う「Korin」社長・創業者の川野作織さんを紹介します。「ニューヨークレストラン業界のゴッドマザー」として、現地のシェフたちに支持される川野さんが始めた活動「GOHAN Society」。その日本文化の伝承方法としての革新性とは?

「現役官僚のニューヨーク駐在日記」の連載記事は、こちらにまとめていきます。よかったら、読んでみてください

「現役官僚のニューヨーク駐在日記」の連載記事は、こちらにまとめていきます。よかったら、読んでみてください

「遅いインターネット」はPLANETS CLUBの皆様のご支援によって、閲覧数を一切気にせず、いま本当に必要なこと、面白いと思えることを記事にすることができています。PLANETS CLUBでは、宇野常寛が直接指導する「宇野ゼミ」、月イチ開催の読書会など、たくさんの学びの場を用意しています。記事を読んでおもしろいと思ったらぜひ入会してみてください。(詳細はこちらのバナーをクリック↓)

端的に言うとね。

こんにちは。橘宏樹です。大変ご無沙汰しております。本年もどうぞよろしくお願いします。東京は寒い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。さて、アメリカ大統領には、トランプ氏が返り咲き、1月20日には、就任式が行われました。「アメリカ第一主義」に基づく、ウクライナ問題や中東問題からの(急激な)撤退、移民排斥、イーロン・マスク氏の影響力の増大、とにかくコロコロと政策の変わる経営スタイルがもたらす混乱等々に、戦々恐々としている人々は多いことでしょう。

あらためて大統領選挙を振り返りますと、一時期熱狂的な支持を集めていたにもかかわらず、ハリス氏への支持が終盤に大失速した原因は、巷の評論を総合するに、元々副大統領としての行政手腕への評価が高くなかったところに、キャンペーン中に応用力の低さや下品な振る舞いが目に付いたりして、無党派層の間に「不安感」が漂ってしまった点にあるのは間違いなさそうです。結果として、激戦7州の無党派層は「下品な大根役者」よりは「下品な千両役者」を、「未知の不安」よりも「既知の不安」を選択した、ということなのかもしれません。現在閣僚が続々と議会承認されていますが、中には行政経験も経営経験も乏しい人材の要職起用案までもが含まれていたりして、ああ、これぞトランプ人事だよなあという、ある種の懐かしさすら感じられます。

また、激戦7州が全てトランプのかなり明確な勝利に終わったことは、当時ペンシルバニア州の隣に住んでいた身としては、今でも少し信じられないというか、驚きが未だ消えません。ハリス氏支持の終盤の失速具合もまた驚くべきものでした。この連載では、2年前の中間選挙の際に、トランプ派が選挙管理事務局を執拗に「攻撃」して、退職者が続出していたことに触れました。民主主義の基盤を毀損する行為だと述べました。その後新しく選挙管理事務局のスタッフになった方々によって今回の開票手続きが行われたことと思いますが、真に公平・公正に行われたことを祈ります。

「分断」から「瓦解」へ──変質する民主主義の危機 ~中間選挙を読み解く3つの視座~|橘宏樹「遅いインターネット」

これからアメリカはどうなっていくのでしょうか。少なくとも今言えることとして、トランプ政権第一期と比較して、最も鮮やかな違いは3つあると思います。

一つ目は、トランプ氏にとって2度目の大統領職であるということです。一期目のスタート時は、政界の作法もわからずワシントンに人脈が乏しいなかで、トランプ氏は共和党の既存エリートの力を借りなくては仕事ができませんでした。しかし、徐々に、彼が自分なりのやり方を確立していく過程で、そりが合わない人材はどんどん切り捨てつつ、彼の指示を彼が好むやり方で進めてくれる便利なイエスマンを手元に集めていきました。最近発表された二期目の閣僚人事案に上がっている名前のほとんどは、この8年間で彼自身が集めた人脈です。とはいえ、スキャンダル持ちやテレビ司会者などが要職に入っているところ、いかに共和党が上院下院両方の過半数を占めている状況ではあっても、全員がすんなり承認されるかは未知数です。とはいえ、承認されなければ、あ、そうとばかりに、どんどん首をすげ替えて行くだけなのかもしれません。そもそも独裁者なので、誰が要職を担うかはトランプ氏にとっては、(アメリカにとっては、さることながら、)それほど重要ではなさそうにも見えます。

二つ目は、イーロン・マスク氏の存在です。かつて、トランプ氏は、Twitterでウソばっかりつぶやいていたことを咎められて、アカウントを凍結されました。4年経った現在、そのTwitterは、アカウント凍結直後からトランプ氏を急に支持し始めたイーロン・マスク氏の所有物になり、「X」と名も変えました。トランプ氏から見れば、4年前の弱点をプラットフォームごと味方につけることで克服した格好になります。つくづく頭をよぎるのは、激戦7州で、両党が無党派層の支持獲得のためにしのぎを削ったSNS選挙キャンペーンの裏で、イーロン・マスク氏は、何もしなかったのだろうか、という疑問です。Xはフェアなプラットフォームとして機能したのでしょうか。僕には全くわかりませんから、憶測でものを言ってはいけないですし、決めつけたようなことを言う気はありません。陰謀論にも与しません。ただ、グローバルな言論プラットフォームのオーナーは、党派的に全く中立的ではない存在であったということは、どうしても指摘されざるを得ない事実だとは思います。

そして、イーロン・マスク氏は、新設の「政府効率化省」のトップに就任する見通しです。おそらくは大規模なリストラが行われることでしょう。その後に何を持ち込んで行政の穴を埋めるか。AI関連でしょうか。きっともう既に、何かしら準備があるのでしょう。色々と想像してしまいます。

イーロン・マスク氏とトランプ次期大統領 急接近でXは?(NHK 2024年11月16日)

イーロン・マスクとXがもたらす政治と選挙への影響とは(EXPACT)

三つ目は、暗号通貨の存在です。トランプ氏は選挙期間中、米国を「地球上の暗号通貨の首都、ビットコイン超大国」にすると宣言し、暗号通貨支持を明確に打ち出しました。業界の成長を促進するため、暗号通貨に対する規制緩和や税制優遇措置などを公約しています。この結果、ビットコインの価格は急騰し、11月には史上最高値の94,000ドルを突破し、12月には10万ドルを超えました。就任式を目指して他の暗号通貨も同様に価格上昇を見せ、業界全体が活気づきました。特に、米国証券取引委員会(SEC)のゲイリー・ゲンスラー委員長の解任を公約し、規制当局のトップは暗号通貨に肯定的な人材への交代が見通されています。さらに、トランプ氏自身も暗号通貨取引所Bakktの買収を計画したり、ミームコインを発行したりするなど、暗号通貨事業へ参入しています。こうして、暗号通貨業界への影響力を強化し、業界の発展に寄与する姿勢を示しています。というか、自分でミームコインを発行して価格を爆上げさせるとか、普通に、公職者にあるまじき利益相反をやってるように見えるのは僕だけではないと思いますが……。

一方で、トランプ氏の暗号通貨支持にはリスクも指摘されています。例えば、ビットコインの国家備蓄創設の公約については、アメリカによるビットコインの支配につながることへの懸念(というかそれが狙い)が表明されていますし、そもそも、実現可能性にも疑問の声が上がっています。また、規制緩和が進むことで市場のボラティリティ(上下の振れ幅や不確実性)が増せば、投資側のリスクも拡大します。脱・中央集権的な(Decentralized)コンセプトが特性の通貨として発展してきた暗号通貨市場ですが、価格上昇をもたらしてくれるトランプ氏を歓迎する一方で、まさに主なきがゆえに、じわじわと、圧倒的なパワーで迫り来る「アメリカ・ファースト」いや「トランプ・ファースト」の影響下に置かれていくのかなという、印象を持っているのは僕だけでしょうか。

総じて、なんというか、通貨や関税、エネルギー価格、SNSの信頼性、暗号通貨を持っていれば尚更、自らにスーパーパワーを集中させていくトランプの一挙手一投足に、僕たち日本人の個人の生活レベルで、直接、強い影響を受けているなと感じる度合いがどんどん高まっている感覚はありませんか?僕は感じています。これは僕自身が社会人として成熟して、視野が広がって、社会のことを自分事として捉えられるようになってきた、などという次元の話とは、異なるレベルの話です。なんだか、トランプ個人と僕個人の関係が近づいているというような。きっと、これは、世界中、みんなが彼にすごく振り回されているからなのでしょう。だから、彼が世界の中心にいるように、みんなが「思わさせられて」しまっているのでしょう。そして、これこそが彼(とイーロン・マスク)の基本戦略なのでしょう。

トランプは、自分の影響力を最大化させるレバレッジとしてアメリカ大統領職を手に入れ、超大国アメリカの予測可能性を奪い、世界中の目を自分に釘付けにして、「取引」を有利に進めています。振り回し上手なトランプ大統領の術にはまり切らず、我が国の、そして、僕たち一人一人の生活や自由を守っていくには、これから、相当、知恵を絞っていかないといけないのでしょう。くたびれそうな2025年の始まりです。

GQ | #04 「通貨」──デジタル円の持つ意味「遅いインターネット」

さて、僕のニューヨーク駐在日記も、長い中断の末に、ようやく締めくくりに入っていきます。本稿では、ニューヨークのイノベーションシーンで、これからの日本人が参考とすべき、出色の活躍をする日本人3名の最後の一人をご紹介します。それは、Korin社長・創業者の川野作織さんです。

作織さんは東京都で生まれ育ち、中学校の教師を数年務めた後、1978年、海外で活躍したいという漠然とした夢だけを抱いて、単身、ニューヨークにやってきました。到着当初、英語がほとんど話せなかった作織さんは、当然のことながら文化や言語の壁、そして生活の厳しさに直面しました。生計を立てるため、まずは日本食レストランでウェイトレスとして働きながら開業資金を貯めました。

1982年、作織さんは包丁や食器の輸入販売を行う「Korin」を設立しました。屋号は華道小原流でのご自身の雅号にちなんだものです。ウェイトレスを続けながら、行商からのスタート。なけなしの資金で仕入れた有田焼や包丁などを飛び込み営業で売り込み始めました。しかし、全くの素人商売なのでなかなかうまくいきません。レストランや地下鉄の隣に座った人など、優しそうで知的そうな顔つきと見るや、どんどん話しかけ、会話の中で営業や経営のアドバイスを受け、ひとつひとつ学んでいかれたそうです。こんなこと、なかなかできませんよね……。

日本の包丁や食器は、機能性、耐久性、そして美しさで世界に誇れるものではありますが、当時のアメリカ人にその価値を理解してもらうのは容易なことではありませんでした。彼女は、日本の職人技術が結集した包丁の価値を世界に伝えることに特に熱心でしたが、多くのシェフから「なぜこんなに高価な包丁が必要なのか」と問い返される始末でした。しかし、作織さんはシェフ一人一人に、包丁の製造工程や日本の職人たちの情熱について丁寧に語り続けることを止めませんでした。断られてもアポが取れなくても、何度も何度も足を運ぶ、電話をかける、という、愚直一辺倒戦術です。きっと、自分が仕入れた商品の価値に確信があったからでしょう。幼少期からお小遣いで陶器をコレクションする趣味があったとのことで、小さい頃から審美眼が鍛えられていたのだろうと思います。

創業から約10年、臥薪嘗胆の日々を送るKorinに飛躍のチャンスが訪れます。アメリカでの和食ブームの本格化です。1987年、今や世界で知らぬ人なきホテル・レストランチェーンNOBUの松久信幸シェフが、ロサンゼルスに最初のお店「Matsuhisa」をオープンしたところ、ロバート・デニーロの目に留まります。Matsuhisaに惚れ込んだ彼は、ついに松久氏を口説き落として、1994年、和食レストラン「NOBU」の1号店をニューヨークに出すのですが、その際、食器や調理器具の仕入れ先としてKorinが選ばれました。

NOBUは最初の3年はロバート・デニーロが出資したという触れ込みで、セレブらも訪れるなど、知名度をどんどん上げていきましたが、やがてNOBU自身の味とサービスによって名声を確立していきました。今では世界約57店舗の最高級レストランと18の最高級ホテルを運営するNOBUグループとして快進撃を続けています。Korinもまた、NOBUでの実績を契機に、和食のみならず、洋食のシェフからの評価も上げていきました。一流の業界紙でも取り上げられるようになり、日本の包丁・焼物の価値とともに、アメリカの料理界にその名を広く知られるようになっていきました。

もちろんその後のKorinは順風満帆だったわけではありません。イラク戦争、9.11、コロナなどホスピタリティ産業の不景気時には、当然大きく売上が落ちてしまい、深刻な経営危機に何度も陥りました。その度、断腸の思いでリストラを行ったそうです。慈愛に溢れる観音様のような作織さんの雰囲気からはなかなか想像もできないほどの人切りを何度も行って来られたようです。いや、むしろ、そうした決断の苦渋が観音様的人格を育てたのかもしれません。しかし、その後、経営が落ち着き次第、かつての従業員を一人ずつ雇い入れ直していったそうです。

思うに、作織さんの成功は、「本物」を伝えることにこだわったことにあると思われます。実際、各種インタビューでも「私は日本の文化を誇りに思っているので、そのままの形で世界に伝えたい」と語っておられます。手練手管を弄さない。とにかく何度も足を運ぶ。おそらくは、その妥協なき愚直一本槍の姿勢であったからこそ、自らもそういう日々を送った覚えがある一流シェフらに、クオリティに対する高純度の誠意がストレートに伝わったのでしょう。そして、商品のみならず、作織さんご自身もひっくるめて、シェフらに尊敬され、愛されていったということなのだろうな、と想像します。作織さんが、ジャン・ジョルジュやガブリエル・クローザーといった、ニューヨークの最高級レストランを訪れる度、その店のエグゼクティブ・シェフが「ママ~!」と叫びながら奥から出てきて熱い抱擁を交わすシーンを、僕は何度も目の当たりにしました。作織さんは、現在、文字通り、ニューヨークレストラン業界のゴッドマザーの地位に君臨しています。

さらに、作織さんはKorinの成功に飽き足らず、もっと広く、もっと深く、日本食文化を伝えたい、そして日本とアメリカの料理人たちの架け橋になりたいとの野望を膨らませ、2005年、日本の食文化の普及と日米の料理人同士の交流を促進する非営利団体「GOHAN Society」を設立しました。GOHANの日本語表記は、もちろん「ご飯」にかけつつ、絆を五重にとの思いを込めて「五絆」とのことです。

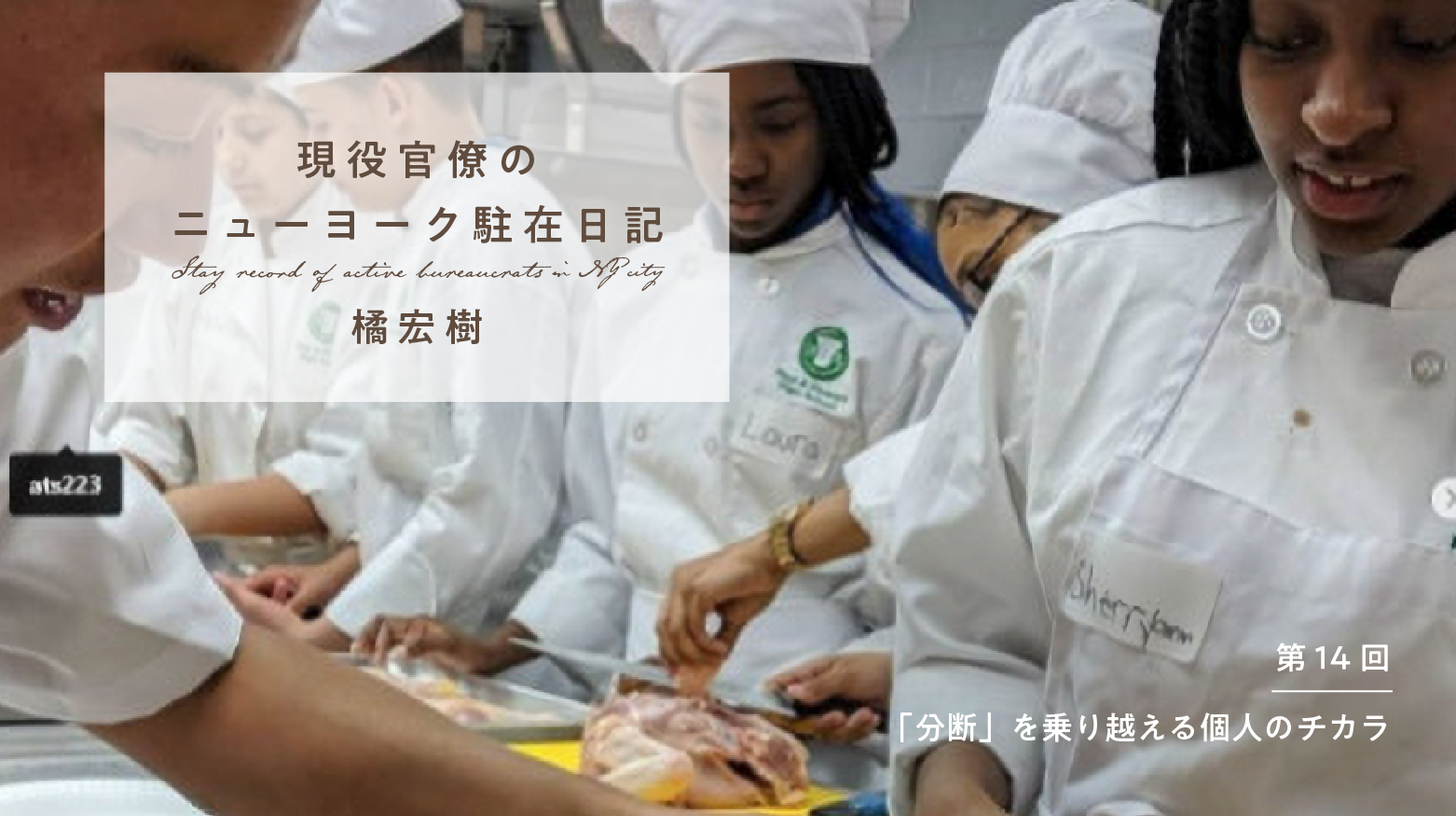

GOHAN Societyの中心的なプログラムは、アメリカのシェフたちを日本に招いて行う実地研修です。彼らに食材の生産現場や伝統的な調理技術を体験させることで、日本食文化の奥深さを芯から理解してもらうことを目指しています。シェフたちは日本最高の割烹料理屋の厨房のみならず、北海道では漁業現場の見学、京都では漬物職人の指導の下で発酵文化を体験します。こうした研修を通じ、食材を育てる哲学や料理の背景にある精神性を学んでもらうわけです。こうした経験は、単なる技術や知識の習得にとどまらず、生産者と食材への感謝する姿勢が自然と育まれ、日本文化に対する深い理解と感動につながり、ひいては、料理に向き合う姿勢それ自体に変化を与えます。

また、公募と審査を経て派遣されるシェフは、原則的に、最高級レストランの最上位のシェフだけです。そのようなレベルのシェフはきっと高い感受性を持ち合わせているでしょうから、こうした研修プログラムから得られる影響は益々大きいのだろうと想像します。そして、大勢の弟子や店のレシピそのものに影響力を行使できる存在ですから、和食文化の神髄を伝播させる上で効率が良いのは間違いないですよね。トリクル・ダウン効果です。参加したシェフは、帰国後、もちろん、自分の店の洋食のレシピに、かなりマニアックな味噌を隠し味に使ったり、全く革新的なメニューを生み出したりと、表現の幅をさらに広げていきます。世界的名声をさらに高めたシェフも少なくありません。

GOHAN Societyは、ニューヨークにおいても、比較的一般向けのイベントやセミナーを開催しており、寿司や天ぷらの作り方をはじめ、和包丁、焼物や日本酒の知識、発酵食品の文化などを紹介しています。GOHAN Societyのワークショップに参加した、ある著名な料理評論家も「日本の包丁の切れ味だけでなく、そこに込められた文化的背景に触れることで、料理の意味がより深く理解できた」と感想を述べていたそうです。

2017年、料理の域を超えて日米の異文化理解を促進するGOHAN Societyの活動の功績が認められ、作織さんは日本政府から外務大臣表彰を受けました。彼女の活動は、料理を超えた異文化交流や教育の場としても広がりを見せており、多くの人々に影響を与え続けています。

このように、GOHAN Societyの取り組みは、非常にわかりやすく素晴らしいですよね。そのシンプルさは極めて力強く、また持続的です。僕はGOHAN Societyから2つの大きな気づきをもらいました。

まず、GOHAN Societyは、イノベーション・システムとして、非常に優秀だと思います。というのも、まず、料理(和食)という文化は、食材、調理法、調理器具、盛り付け、食器、食べ方、店内装飾などなど、それぞれに奥行きの深い世界を持った諸文化から構成される、極めて高い総合性を有する芸術です。なので、料理を通じた文化交流は、非常に効率的に多角的な異文化理解を深めてくれます。

それから、そもそも、食欲、美味しいものを食べたい、美味しい料理でもてなしたい、もてなされたい、という人間の欲求は、あまりにも根源的です。また、親密度を高めたければ食事をともにするのが一番です。古今東西、「会食」はコミュニケーション手段の帝王として君臨し続けており、その地位が揺るいだことはありません。資本主義との相性も抜群です。要人と親しくなって機密情報を交換する舞台として機能するニューヨークのような大都会では特に、高級レストランは金銭の投資と消費の対象であり続けます。悦楽追求の永久機関のように、お金がぐるぐる回り続けます。それだけに、レストラン間の競争も非常に激しく、一般には、3年持たずに廃業となる店の方が多いと言われています。しかし、お店は潰れても、凄腕のシェフは必ず拾われ(または引き抜かれて)、次の店でまた腕を振るっていきます。このハイエンド向けホスピタリティ産業の中核は、やはり、シェフなのです。

そして、シェフらの間の競争ももちろん厳しいです。ポジションを維持するためには、常に創造的・革新的なレシピを考案し、舌の肥えたお客をうならせ続けなければなりません。プレッシャーと毎日闘っています。そんな彼らにとって、ミステリアスで奥深い和食文化を深く学ぶことは、自分の(多くは洋食系の)レシピにオリジナリティを与えるインスピレーションを得る上で、決定的にプラスに働くのは想像に難くありません。そんな彼らを、作織さんは、GOHAN Societyを通じて、一流から順に、片端から影響下に置いているわけです。下世話な話をすれば、そんなシェフ達が、どのお店で働いていても、食器や包丁を誰から仕入れるようになるか……。言わずもがな、ですよね。

GOHAN Societyは、海外の次世代の料理人たちに日本文化の素晴らしさを伝えたい、という極めてストレートで純粋な願いによって始まった活動です。そうした日本文化の広報活動は、巷に溢れかえっていますが、大抵は、単発の花火か、途中で立ち消えてしまうプロジェクトも多いです。しかしGOHAN Societyの活動は、レストラン、シェフ、Korinにとって、それぞれがシビアなマーケットを生き抜いていく上で、win-win-winが確保されています。文化の伝導としての意味にとどまらず、伝導された知見や感性が、そのまま彼らの業界における競争力に転換されています。それゆえに、本当に浸透していくのです。「打算なき愛は弱い」という言葉がありますが、実利の裏打ちがあるがゆえに、文化伝導装置としての、また、イノベーション・システムとしてのGOHAN Societyは非常に頑丈な持続可能性を持っていると思います。

二つ目の気づきは、分断を乗り越える個人のチカラに関してです。最近、我らが宇野常寛PLANETS編集長は「庭の話」を刊行しました。SNS上で「石投げ」ばかりして鬱憤晴らしをする日本人が増えていることへの憂いに出発し、「家」に閉じこもって私的内面と向き合うばかりの現代日本人に対し、他者や事物と触れ合う、必ずしも自分が中心ではない、半ば外に開かれた「庭」的な脳内空間を持つべきだ、と説きます。この提言に僕も心から賛同しますし、GOHAN Societyはその好事例を示してくれていると思います。

というのも、GOHAN Societyに参加する料理人が、オリジナルのレシピ開発のため、今の自分にない新しい何かをつかみ取ろうと異文化圏に突入して学ぶとき、また、作織さんのように、自分の愛する日本の陶磁器の良さを外国人に理解してもらおうと異文化圏で一歩一歩行商を行うとき、突入者達それぞれの脳内には、これは何だろう、なんでこういう調理方法をとるのだろう、これはなんて素晴らしいんだ、はたまた、なんでこの素晴らしさは伝わらないんだろう、などなど、すさまじい勢いで「?」や「!」が大量発生して、渦巻いているものだと思います。

僕も、留学したり海外赴任したりした際になど、身に覚えがあります。夢中になってその渦と取っ組み合ううちに、異文化圏の他者や事物の存在が、自分の「庭」、果ては「家」の中にまで、流入してきます。そして、ある日、ああ、と理解して、自覚的に吸収して、異文化の本質を会得することもあれば、知らず知らずのうちに、深々と馴染んでしまっていたりします。いずれにせよ、そうした過程を通じて、他者の目線や考え方が内面化して、異文化が自分のなかに根付いていく過程を経験した人というものは、互いに無理解な者同士の対立を前にしたとき、きっと、自然に、相互理解を促すムーブを取るものではないでしょうか。自分の「庭」に、両者を招き入れて、対話を取り持とうと自然に身体が動いてしまうものではないでしょうか。分断された者同士が互いに感じている、違和感や嫌悪感にも、身に覚えがあるがゆえに。そして、不寛容の果てに、他者理解にたどり着いた際の恍惚的な感動と自分の「器」がレベルアップした感覚を分断された人々にも感じてもらいたいがゆえに。

要すれば、僕は、異文化が内面化せざるを得ないような強烈な体験をくぐれば、やっぱり他者理解力は高まるよ、という、実に平凡なメッセージを述べているだけではあります。しかし、GOHAN Societyに参加した料理人や作織さんの笑顔には、困惑と葛藤を抜けて何かしら成長を手に入れた成熟が感じられます。そして、その成熟には、社会的な分断を橋渡しすべしとの新しい使命を帯びること、それを喜んで受け入れることもまた、含まれているように思われます。

生きていれば、多かれ少なかれ、他人の生き様に鬱憤は溜まると思います。鬱憤を共有する者同士で群れてしまえば、互いに慰められる面もあるかもしれません。しかし、群れが大きくなれば、社会的な分断に発展します。分断はどうすれば埋められるのでしょうか。僕は、かつて他人の「庭」に飛び込んで内面を成熟させた個人が、自らの「庭」にあちらの人とこちらの人を招き入れて橋渡しすることによって、克服されるものだと思います。そう、分断を乗り越えるのは、結局のところ、個人のチカラなのです。Gohan Societyと作織さんに出会い、今のアメリカを眺めるとき、僕はどうしても、この結論に行き着いてしまいます。

次号からは、ニューヨークとは何か、を総括する最終章に入りたいと思います。

▲川野作織氏講演動画。NYで成功した女性起業家から実務的なことから心の持ち方まで幅広く赤裸々に語っていただきました。

この記事は、PLANETSメルマガで2025年2月17日に配信した同名連載をリニューアルしたものです。あらためて、2025年3月6日に公開しました。

これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。