コミュニケーションの場のデジタルシフトがますます加速する一方で、フィルターバブルや陰謀論が象徴するように、見知らぬ他者への無関心・分断が問題にもなっている現代社会。このような時代に街の「公共」性はどのようにあるべきなのか。戦後のある時期から、

(この記事は2022年8月22日開催のトークセッション「これからの公共空間の話をしよう|宇野常寛×門脇耕三×熊谷玄×橋本ゆき×松田法子(渋谷セカンドステージ)」の内容に加筆修正を行い、記事化したものです。)

▼「Hikarie +PLANETS 渋谷セカンドステージ」について

東急株式会社・渋谷ヒカリエとPLANETS(主宰・宇野常寛)の共同で運営されているこのプロジェクトでは、渋谷からの情報発信により新たな文化コミュニティの形成を目指し、2020年、そしてコロナ禍を経てなお進化を続ける“これからの渋谷”を考えています。

端的に言うとね。

これからの「都市における公共空間の条件」とは?

宇野 今日のテーマは、公共空間です。昨2021年は、東京オリンピックが強行開催され、ときを同じくして、渋谷の都市開発も一段落しました。地方に目を向けても、東日本大震災から10年が経ち、復興予算なども減ってきている。つまり、現在は国土開発や都市開発、街づくりの面において、日本全体が節目を迎えているタイミングだと考えられます。そしてそういったタイミングだからこそ、都市が担うべきものについて話がしたいと思っています。「都市」といってもテーマはさまざまですが、ここではまず「公共空間」から考えてみたい。

これから都市について考えるときは、まずサイバースペースとの関係に目を向けなけければならないことは自明です。気がつけば僕らは、日がな一日スマートフォンを片手に、インターネット上、特にSNS上でどんなことが起こっているのかばかりを気にするようになってしまった。そんな中で、都市という実空間が「公共」という役割をいかに担っていくべきなのかを考えてみたいし、考えなければならないタイミングに来たと認識しています。

今回はソフトウェアからハードウェアまで、あるいはリアルタイムに発生している行政課題から歴史的な視点まで、縦にも横にも広いパースペクティブで都市や公共空間を論じたいと思い、この4名をお招きしました。チェックインとして、みなさまから自己紹介をしていただきたいと思います。

門脇 こんにちは、門脇耕三と申します。「住まい」をテーマに建築家として設計を手がけつつ、明治大学で教鞭を取っています。現在の住まいは、その中だけではなく、外とのつながりも非常に重要になっているので、必然的に住まいの外部、つまり都市のことも考えなければならない。そういった意味でも、みなさんと都市や公共空間について議論をすることをとても楽しみにしてまいりました。よろしくお願いします。

橋本 渋谷区議会議員の橋本ゆきと申します。もともと、アイドル活動をしていたこともあり、現在は特にコロナ禍で打撃を受けたライブハウスの支援だったり、道路を封鎖して地域イベントを開催したりする取り組みに力を入れています。本日はよろしくお願いします。

熊谷 ランドスケープデザイナーの熊谷玄です。僕は普段から公共空間のデザインに携わっておりますので、実務者としての目線から議論に参加させていただければと思っています。

松田 リモートでの参加になりますので、画面越しに失礼します。京都府立大学の松田法子です。私は建築史や都市史が専門ですが、最近では、どういった土地や領域が建築や都市を支えているかを歴史的に考える「領域史」の研究にも取り組んでいます。建築物や都市を、土地との関係性からとらえるためのフィールドワークなどを行っています。

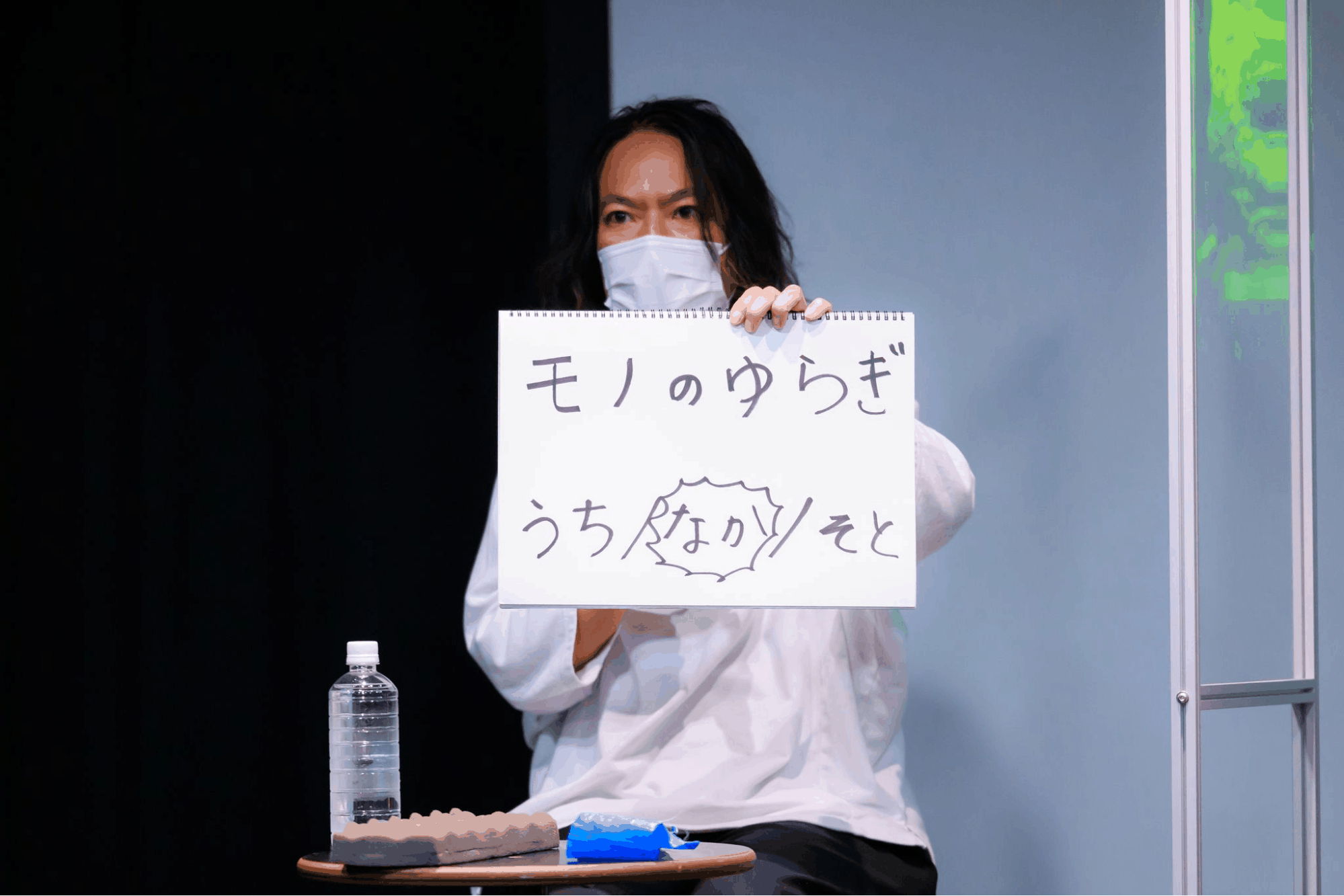

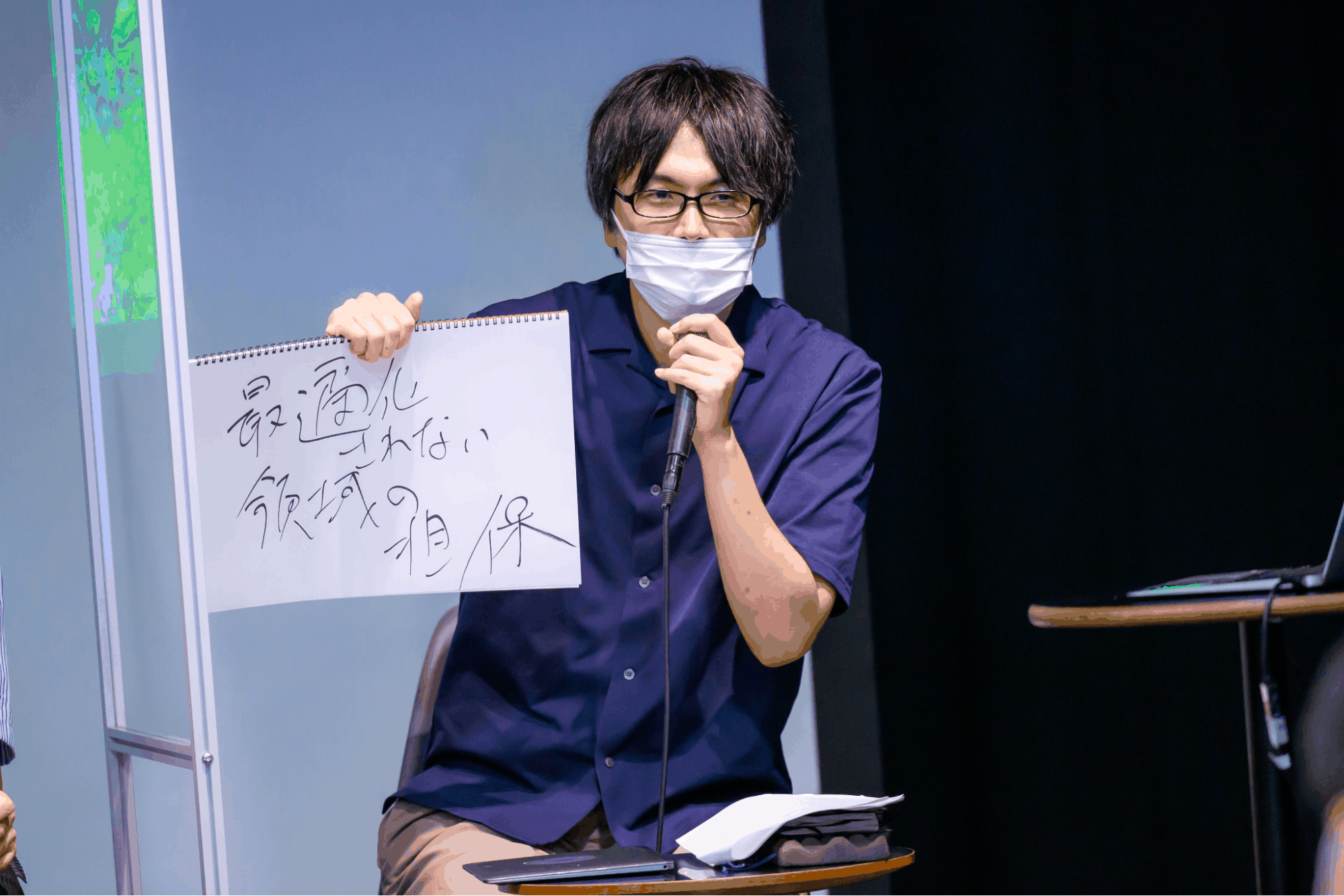

宇野 ありがとうございます。みなさんにはあらかじめ、「これからの都市における公共空間の条件とは何か」というお題を出させていただきました。それぞれ答えをスケッチブックに書いて披露してもらった上で、議論に入っていければと思います。

門脇さんが「モノのゆらぎ」と「うち/なか/そと」。橋本さんは「性格のにじみ出し」「柔軟性」。玄さんは「余白」で、松田さんが「湧水」ですね。僕は「最適化されない領域の担保」と書きました。どういった意図で回答されたのかを一通り聞かせいただいた上で、議論に入っていければと思います。では、門脇さんからお願いします。

門脇 一つ目の「モノのゆらぎ」については、宇野さんと震災前から議論をしている中で、その考えに影響を受けて導き出した答えです。宇野さんと話をする中で、人間の身体というのは、非常に「のっぺり」したものであるということに気づかされました。たとえば、僕は日本人ですが、ヨーロッパに滞在している際、スターバックスに入ると安心するんですよね。その安心感というのは、あらゆる文化圏で生まれ育った人に共通するものなのではないかと思うんです。人間が安心し、心地よさを感じるものはかなり決まっていて、そこに大きな差異はない。これは我々の身体の「のっぺりさ」、言い換えれば身体の同一性を示しているのではないかと。

ところが、のっぺりした身体を持っているはずの人間が生み出した文明は、非常に多様ですよね。であれば、その「多様さ」は「モノそのもの」が作り出しているのではないか、というのが宇野さんとお話をする中で導き出された仮説なんです。つまり、人間は自分の身体だけで自分自身を同定しているのではなく、「自らの身体」とその身体を取り巻く「環境」が、「その人」を成り立たせているのではないかと。

したがって、都市空間にはいろいろなものがなければならない。そこに息づく人の多様性を担保するためには、「スターバックス的な心地よさ」だけではなくて、それとは違う心地よさを、あるいは違和感を抱くような空間があるべきなのではないかと思うんです。そういった考えから「モノのゆらぎ」という回答を選びました。

もう一つ、「うち/なか/そと」と書きましたが、特に「なか」を強調したい。仕事でヨーロッパを訪れる中で感じるのは、その都市に存在するパブリックな空間とプライベートな空間が、スパッと切り分けられていること。一方、日本の都市開発にはその中間領域が存在し、それが特徴になっているのではないかと思うんです。その中間領域が「なか」です。住宅で言えば、縁側のようなイメージですね。そしてこういった空間こそが、公共空間に必要なのではないかと思います。

より具体的に言えば、完全に公的でもなければ、私的でもない空間として存在し、限られた人数の方だけが、自由に過ごせる空間ですね。いまの公共空間は「開かれている」が故に、さまざまな声が聞こえてくるじゃないですか。たとえば、「公共空間ではベビーカーは畳め」と。そうではなくて、少し「閉じた」かたちで、限られた人に自由を提供できる「公共空間」があり得るのではないかと思うんです。そういった意味を込めて、「うち」でも「そと」でもなく、「なか」を強調しました。

宇野 都市における「なか」とは、具体的にはどんな場所ですか?

門脇 イメージとして近いのは、京都の「路地」なんです。京都の街って、垂直方向に走っている大通りと、水平方向に走っている大通りが形成するブロックの一つひとつが大きいんですよね。なぜかと言うと、平安時代は貴族の住居だったから。その跡地に庶民が住まうようになるわけですが、もちろんそのままでは大きすぎるので、細い路地を何本も張り巡らせ、区画を細かく分割することになった。それらは大通りには直結しない、私道のようなもの。つまり、完全な「うち」の空間でもなければ、「そと」に開かれた空間でもない。そんな空間を中心に、コミュニティが形成されることになりました。

現代に目を向けてみると、たとえば渋谷では建物が巨大化していますよね。大きな建物は必然的に大きな通りに面するわけですが、そういった建物の中にでも路地的な公共空間をつくることはできると思うんです。そこにドーンとヒカリエがあるわけですが、たとえばヒカリエの敷地なのかどうなのか曖昧なところに、ベンチを置いてみると、お金がない高校生のカップルがそこにやってきてイチャイチャするかもしれない。これはあくまでもたとえですが、そういった「閉じつつ、開かれ」、限定的な人が主に使うような空間に、独自の政治性が生じるのだと思うんです。それが僕の「なか」のイメージです。

橋本 門脇さんが言う「なか」的なものってとても大事ですよね。独自の政治性という言葉がありましたが、いわゆる一般的な政治権力が介入できない、あるいはしてはならない領域があるようにも思うんです。そういったものが及ばないからこそ、「なか」になるのかもしれないなと感じました。

宇野 ありがとうございます。門脇さんのお話と重なる部分もあるのではないかと思うのですが、「余白」と書かれた玄さんはいかがでしょうか?

熊谷 僕は都市の中にあるオープンスペース、具体的に言えば公園などの「なんだかよくわからないもの」が、そのままそこにある状態が求められているのではないかと思っています。公園などの空間が作られた理由の一つは、都市が過密になりすぎて、公共衛生の観点で「余白」が必要だったからだと認識しています。そういった都市の中にある「余白」としての場所の価値が、軽視されるようになっていると感じているんです。

今一度、「都市における『余白』とは何なのか」「暮らしの中にある『余白』の価値とはどのようなものなのか」を見直すべきだと思っていますし、そういったことが考えられるようになると、公園などの作り方やデザインは変わっていくはず。これからの公共空間に求められるのは、そういった「余白」なのではないかと考えています。

宇野 今日の国土開発や都市開発においては、公共空間が担うべき「余白」としての役割が軽視されているということですか?

熊谷 そうですね。完全に「余白」をなくそうとしているのかはわかりませんが、少なくなっているという認識ですね。ここには「寛容性」の問題もあると思っていて。たとえば、『ドラえもん』の中でのび太たちが遊んでいるような空き地って、都市にはもうほどんどないじゃないですか。そういった空間があったら、「むき出しの土管を3つ積んで、もし崩れたらどうするんだ」という批判にさらされることになるでしょうし、そういった批判にさらされるリスクを避けるためにも、「なんだかよくわからない」余白的な空間は減らさざるを得ない。

だけど、コロナ禍が巻き起こったとき、公園などの「余白」はPCR検査の会場として活用されたわけですよね。そういった「なぜここにあるのかわからないけれど、いつか何かに役立つかもしれない」場所が、公共空間から減っているように感じるのですが、もう一度その価値を見直さなければならないのではないかと。

宇野 ありがとうございます。では、橋本さんお願いします。

橋本 私は「性格のにじみ出し」と「柔軟性」を挙げました。まず、「性格のにじみ出し」についてなのですが、みなさんは「なぜこの都市に住んでいるのか」を考えたことってありませんか? コロナ禍をきっかけにリモートワークが浸透したことによって、東京に住むメリットは減ったと感じています。便利さで言えば、大阪も名古屋も仙台も変わらないのに、「家賃が高い東京に住み続ける意味って何だろう」と、多くの人が考えたと思いますし、今後はさらに「そこに住む意味」を考えさせられることが増えると思うんです。

渋谷に目を向けてみても、再開発が進んだために「渋谷らしさ」を形作っていた、いい意味での雑多さが失われ、街の個性がなくなってしまった。そんな中でこの街に住む人、あるいは来る人に、その理由を提供するためには、公共空間を通じて街の性格を感じてもらう必要があると思うんです。そういった意味を込めて「性格のにじみ出し」と書きました。

もう一つは「柔軟性」です。コロナ禍をきっかけに、空きテナントが増えましたよね。また、人口の減少が自明になっている中で、「子どものための場所」に対するニーズは間違いなく減っていくでしょう。あるいは、考えたくはないですが、何かしらの事情によって渋谷にオフィスを構えている企業が次々と移転することになるかもしれない。そうなれば、企業やあるいはそこに務める方々を対象として設計された空間は、無用の長物になってしまいます。

今の公共空間は「こういった枠組みでしか利用できません」と規定しすぎているのではないかと思うんです。何が起こるかわからない世の中だからこそ、さまざまな変化やニーズが発生することを想定し、柔軟性を持った空間をデザインすることが大事なのではないかと思っています。

宇野 ありがとうございます。それでは最後に松田さん。

松田 みなさん「湧水」という答えを見て、「え?」と思ったのではないでしょうか。2021年、東京という都市を考えるために、湧き水を辿って都心を歩いてみたんです。その様子は『モノノメ』の創刊号に納められているので、ぜひ読んでいただければと思います。なぜ、そんなことをしたのかというと、東京という都市とその内部にある「その場性」を紐解くためには、そこに住むことの原点を知る必要があるのではないかと考えたからです。そして、「湧き水」こそがそのスタートラインなのではないかと。

たとえば、東京における古い住居遺跡は、湧水地の真上に広がっていることがわかります。真水は人が生きるために不可欠な要素なので、水のあるところに人は集まり、その水を共に利用して住むことを持続してきた。それが都市・江戸や東京ができる前からの、東京の土地の構造の原点です。

では、いかに「湧水」と「公共」がつながるのか。少し遠回りな説明になりますが、まずは「そもそも、日本に公共空間は存在するのか」ということから考えていかなければならないと思っています。ハンナ・アーレントは「公共」の定義の一つとして「人の主体的な行動によって価値が問われるもの」を挙げます。つまり、私たちの側がアクティブにならなければ、「公共」は生まれ得ないということです。言い換えれば、国や行政などの主体が、都市の中にあらかじめ用意している空間を私たちが享受しているだけなのだとすれば、それは本当の意味での「公共空間」とは言えないのではないか。つまりそこは、「官」の空間なんですよね。本当の公共空間と、私たちが支払っている税金の見返りとして提供されているインフラストラクチャーとは分けて考えるべきなのではないかと思います。

湧き水に話を戻すと、湧水地というのは、物理的にも比喩的にも、私たちが主体的に発見していける場所だと思うんです。いまも都内に残っている現実の湧水地は、官有地であったり私有地だったりするわけですが、例えばそういった「所有」を引き剥がしてそこで何かの活動をおこすことで、湧水地はさまざまな可能性を持った場になるのではないかと思います。そこは、人間同士が、あるいは、人間と虫や鳥、微生物や樹木などの他の生命、または岩石など非生命までも含めたすべての存在が共に何かをやっていくための場所になる。そんな可能性があるのではないかと思っているんです。

いまの公共空間には、“手と足”が足りていない

宇野 ありがとうございます。まとめも兼ねて、僕の意見をお話しさせていただきます。僕は「最適化されない領域の担保」がこれからの公共空間には求められるのではないかと考えています。とても雑な字を書いてしまってお恥ずかしいのですが、この「雑さ」が大事なのではないかというお話をさせてもらいたいと思います。

僕は仕事柄、メディアとの関係という観点から都市のことをよく考えます。Web2.0が生まれ、誰もが発信能力を持ったときに、シリコンバレーのアントレプレナーたちは、世界はより多様化すると言ったわけですね。さまざまな人が情報を発信するようになるのだから、世界の文化空間はどんどん多様化していくと。これはその通りだと思います。ただ、「シェアされる情報は多様になったのか」という疑問が残る。

誰もが発信能力をもち、相互評価のゲームをプレイしている現状においては、アテンション・エコノミー的には既に多くの他のプレイヤーが話題にしていることに言及するのが有効だし、その話題に関する支配的な意見に「イエス」か「ノー」かを表明することが効率がいいわけですよね。これによって、シェアされ、求心力を持つ言説が多様化しなくなる、こういった状況が「ボトムアップの全体主義」を生んでいることは、なかなか言語化されないだけであって、実はみんなが感じていることなのではないかと思います。そして、同じことが都市にも言えるのではないかと考えます。たとえば東京において、前の10年は「駅ビル」化の時代だったわけですが、それは同時にプラットフォーム化でもあったのではないか。そしてインターネットのプラットフォームが、ユーザーの動向に最適化していった結果としてボトムアップに多様性が排除されていくようになったのと同じように、今日の最適化された、東京で述べれば駅ビル化された都市の最適化によって、どの街も同じものになってしまっているのではないか、ということです。

ただ、こうした場所が本日のテーマである公共空間に近づくほど、それでよい、むしろそうあるべきだと考えることはできます。しかし、僕は公共空間は最適化されないものであるべきだと思っています。要するに、インターネットがいま、予め欲しいと自覚しているものしか提示できなくなっているのだから、実空間の、それも公共的な場所はそうではないものに、まるで交通事故のように遭遇できる場所にしないといけない、というのが僕の考えです。

さきほど松田さんは、アーレントの「公共」の定義を引き合いに出されましたが、アーレントはいわゆる意識の高い市民による、能動的な社会活動を念頭に置いていたのではないかと思うんです。でも、僕は公共空間に対する関わり方は、そんなたいしたものじゃなくてもいいのではないかと考えています。むしろそこで必要とされているのは、ただそこにいるだけで自分の場所でもあると感じられることです。僕はたとえば、新宿の伊勢丹に出かけてもそこが自分の場所だとは思えない。それは僕のようなオタクの中年男性を想定していないからです。僕の好きなスポーツブランドも少ないし、模型店なんか絶対にない。ここにお前は関われない、と宣告されているように感じる。大したことではないのかもしれないけれど、こうしたことが大事です。人間は排除されない居場所があれば、それは自分が関与し得る場所だと考える。しかし、今日のコモンズの議論は見た目の多様性や、ホットな社会課題の解決に引きずられて、一番根幹にあることが見逃されがちな気がします。

と、僕の意見を表明した上でみなさんがおっしゃったことにコメントを加えていくと、まず門脇さんのコメントを聞いて僕が思い出したのは、アメリカの作家であり、アクティビストのレベッカ・ソルニットです。10年ほど前、ソルニットは20世紀後半の哲学は、人間の身体を『病院のベッド』、つまり生権力の対象か『生殖のベッド』、つまり精神分析対象としか見なさなくなり、「移動」は「交通」といった概念を弄ぶ一方で、動いている身体に対して無頓着だったと批判しているわけです。ここでソルニットが注目するのは「手と足」です。「道具を使う手」と「道を歩く足」が、20世紀の哲学には足りていなかったと。要するに接する物事や暮らす土地によって変化する身体というものを度外視していた。この延長にあるのが、おそらく現代のインターネットのプラットフォームのアカウント、つまり社会的な身体です。SNSのアカウントとは、要するに人間の身体から承認の交換以外の機能を全て奪い去ってしまったもので、その結果として全ユーザーの身体が画一化している。しかし、特定の物事に触れることで、あるいはその土地に触れることで、それはその人の身体をも変化させる。

だから、多くの人がマジックワード的に「これからの公共空間は多様性を担保しなければならない」と口にするのだけれど、「担保」の基準は人間の自意識のみではなく、“手と足”を含めたものに設定しなければならないと思っています。そういった意味では、松田さんの議論に通じる部分があるかもしれません。

公共空間は、都市の中の“おがくず”であるべき?

橋本 いま宇野さんから「多様性の基準を、“手と足”を含めたものにしなければならない」といったお話がありましたが、それが具体的にどんなことを意味しているのか聞いてみたいと思いまして。

宇野 たとえば、東日本大震災からの復興も兼ねて、地方創生の大号令がかかった。それから10年経つと、あちらこちらに隈研吾風の建築物が建ち、そこに東京の意識の高い若者たちが出かけていって、地元のおじいちゃんおばあちゃんたちと交流しているわけですね。では、そこから何か生まれたのかと言えば、基本的にはなにもない。つまり、セルフブランディングをしたい若者たちがそれっぽいことをするための空間にしかなっていないわけです。すべてが予定調和に進む空間から、社会的な化学変化なんて生まれない。

ある意味では交通事故のように、偶然何かと何かが出会わなければ、文化は多様化していかないと思います。じゃあ、どう偶然の出会いを生み出すのか。その方法の一つが「おがくずを積んでおくこと」なのではないかと。隈研吾風の和モダン建築を作り上げるために発生したおがくずを積んでおくと、もしかしたらクワガタが来るかもしれない。これは最適化された資本主義の論理ではあり得ない選択なのだけど、この選択ができるのが僕はこれからの公共空間の条件だと思う。さらに言えば、都市の機能に対する考え方を変えなければならないと思っています。望ましいのは「人間同士の交流を活性化するための空間」という考えから、一度距離を置くべきではないかと思います。放っておいても、それは市場がオンラインでもオフラインでもその機能を担ってくれる。だから、公共空間に求められるのは「人が人と出会い、交流すること」を促すのではなく、「人が人以外の事物と関われること」を担保する役割だと思います。人が人と関わり続けている限りは、絶対にボトムアップの全体主義からは抜け出せない。だから、「人と人」という次元ではなくて「人と物事」という次元を想定して、都市や公共空間を考えるべきなのではないかと考えています。

それはつまり、人間関係に頼りすぎてはいけないということです。たとえば、秋葉原通り魔事件が発生したとき、犯人である加藤智大元死刑囚のような「寄る辺なき個」を生み出さないために、誰でも立ち寄れる街のカフェをつくろう、といった議論があったと思うのだけれど、それはその提案者のセルフブランディング以上の意味はない。そもそもそういった議論をしている意識高い人たちが集まる場所に行けないから、「寄る辺なき個」になるわけじゃないですか。そうではなくて、自信を持って「自分がそこにいても排除されることはない」と言える場所を持つことが大事だと思うんです。それは、銭湯でもプラモデル屋さんでもどこでもいい。少なくとも、人と人のつながりだけに頼るべきではないと僕は考えています。

熊谷 地方に行くと整備費が足りずにコンクリートがはがれたままになっている道路とか、管理できておらず、崩れかけている建物があるじゃないですか。そういったものって、一般的な尺度で考えれば「無用なもの」なんですけど、そういったものがある風景に何かしらの可能性を感じることがあるんですよね。震災をきっかけに、総延長395キロ、高さ最大15.5メートルにもなる防潮堤が岩手、宮城、福島にまたがるかたちで建設されました。この壁の建設には賛否両論あったそうですが、基本的に「役に立つかどうか」はわからないものじゃないですか。そういったものが今後10年の間にどう受け入れられていくのか、あるいはどうカスタマイズされていくのか……。宇野さんが言う“おがくず”としての公共空間の可能性は、そんなところにあるのかなと感じました。

橋本 そういった“おがくず”的なものとしての公共空間を成り立たせるためには、寛容性を持つことが重要ですよね。土管が積んである公園も、コンクリートがはがれたままになっている道路も、寛容性がなければ維持することはできないでしょうし、すぐに撤去されるか、「コントロール下」におさめられてしまうと思います。「公共空間に対して、寛容になれるかどうか」が重要な問いになるのではないかと感じましたね。

渋谷で言えば、たとえば物議を醸したミヤシタパークは「公共空間」ではなく、「官の持ち物」になってしまっているのだと思うんですよね。官のものである以上、税金でつくられ、維持されているわけですから税金を納めている方々の声を聞かざるを得ない。子育てをしている方々の「私たちが納めている税金で作られた公園なのに、子どもを遊ばせられるような環境になっていない」という声と、ホームレスの方々の「寝るためのベンチが必要だ」という声のどちらを聞くか選択を迫られたとき、行政としてはやはり前者の声に耳を傾けなければならない現実がある。

でも、本当の意味での公共空間というのは「誰のものでもない」はずで、これまでのお話にもあったように、まさに都市の中の余白としての役割を担わなければならないものだと思います。みなさんのお話を聞いて、改めてそういった本当の公共空間を取り戻さなければならないと感じています。

現代の都市における「湧水地」をめぐって

松田 引いて考えてみると、これまでの話は「所有」の問題に帰結するのではないかと思うんです。いまの都市の空間を所有しているのは、基本的に「官」か、企業も含めた「私」のどちらかです。みんなが「これは誰のものなのだろう」と思うような空間、つまりは権利の所在が曖昧な空間がないことが、さまざまな問題の根本ではないかと。

宇野 「所有」という概念自体を批判したいということではないですよね?

松田 批判したいわけではないですが、「所有」という概念自体が近代になってから生まれたものだということは理解しておかなければならないと思っています。土地が「ここからここは誰々のもので、あそこは誰々のもの」とはっきりと区切られたのは、明治以降なんですよ。

宇野 「『私』が所有していないならば、『官』が所有している」という状態が、僕らの「空間」に対する感覚を狂わせているし、それをうまくチューニングする機能が欠如しているというご指摘だと思うのですが、松田さんはどういった空間の存在がそういった問題を解決することにつながるとお考えなのでしょうか?

松田 先ほど「湧水地」というキーワードを出したのが、まさにそれなんです。概念としての、また実際に存在するスポットとしての「湧水地」に、実はいろいろな可能性が託せるかもしれないという指摘なわけです。

宇野 松田さんの「湧水を基準に都市を見つめ直す」という提案は、とてもおもしろいと思っているのですが、同時に現代における「湧水的なもの」を考えてみたいと思っているんですよね。どういうことかと言うと、前近代の人々が、湧水地を基準に都市をつくったことには意味があると思うんです。

ただ、いま僕たちが実際に飲んでいる水って、利根川の水ですよね。東京のあちこちで湧き水が出ているわけですが、その湧き水が直接的に僕たちの生活に直結しているとは思えない。だから、土地を読むために、土地のことを考えるための鍵になるような、前近代で言うところの「湧水地」とは何なのかを考えてみる必要があるのではないかと。

松田 まさに「いま機能していないこと」が重要なポイントなんですよ。いま湧水地が機能していたら、そこを使うことは明らかに有用な、合目的的な話になってしまう。はっきりした使用目的がない場所だからこそ、いろいろな可能性を秘めた場所になりうるのではないかと思うんです。もちろん、宇野さんが言うように現代の“湧水地”を比喩的に探すことも、それはそれで建設的だとは思うのですが、いま存在する「機能を果たしていない」リアルな湧水地が、深い意味での公共空間として大きな役割を果たす可能性がある、というのが私の考えなんです。

宇野 『モノノメ』でも書かれていたように、松田さんが湧水地に注目する理由は、そこがかつてさまざまなものの結節地点になっていたからですよね。単に「生きるために必要な水を提供する」という機能を担っているだけではなくて、その周辺に住まう人と世界をつなぐ蝶番のような場所になっていたと。だからこそ神聖視され、湧水地の周辺には神社が建立されるなど「祈りの場所」にもなっていた。そこに値するような場所が現代の都市にもにもあるのではないかと思っているのだけれど、まだそれを発見できていないわけですよ。

松田 そうですね。それを考えるのが、今後の課題なのかもしれないですね。

熊谷 地方とか郊外、都市における公共空間に求められていることはそれぞれもちろん違うと思うんですが、都市で言えば「利用度の高さ」みたいなものが価値であるととらえられるのを、宇野さんと同じで僕もすごく危惧しているというか。最初に「余白」と書いたとおり、そこに「ただ空間がある」というようなものが作れるといいのになと思いますね。

門脇 宇野さんが言っているのは、僕のさっきの「うち・なか・そと」で言うと「そと」論だと思うんですよ。「なか」は村落共同体の入会地のような所で、「すごくいい場所だから特定の人が使うのではなく、みんなの畑にしよう」という具合に、みんなでメンテナンスする義務が生じて、それをサボると村八分にあう。しかし、近代都市の素晴らしいところはそういったコミュニティや家族や知り合いすべてから切り離されてひとりになれることです。そういう所へ放っておかれるのは素晴らしいことだし、まったくしがらみがないからこそ自由になれる。そういった都市空間もやはり必要だと思います。ただ、それをどうやって維持していくのかは、また別の問題になってしまうはずです。南後由和さんの『ひとり空間の都市論』的な視点で言うと、ひとりになれる、放っておける、誰も知らない、そういった公共空間をどうやって維持していくのか、あるいはそこにどうかかわりを持っていくのか。それはまた論点としておもしろい問題だなと思います。当然ながらその都市空間は人間がいて初めて発生するものだとは思いますので。

松田 たぶん「公共」というのは、むしろソフトから発生するんだと思うんですよね。たとえば歴史的な話をするとギリシャにアゴラが生まれたように、人が関わっていく言論の場だというのがまずは最初にあるんだと思うんです。だから私のイメージでは先にあるのはここで言う言論、ソフトのものであって、そこに物理的な空間が紐づいてくる。ただ、今日の議論のずっと根本にひそんでいるのが、言論などのソフトの活動が展開する物理的な都市空間が所有で分断されているのではないかということです。都市の屋外空間での様々な活動は、所有で分断された土地の上で展開してこざるを得なかった。そこがきっといろんな矛盾を引き起こしているんじゃないかなと思います。今日の皆さんの言葉をお借りすると、そこに、「なか」であったり「余白」であったり、「滲み出す」ものだったり、まさに間の設計をどうするかということを考えていく必要がある。ソフトの自律的な発生と、その持続を支える物理空間の設計との相互関係を含めて、それを考えるのが大事なんだろうというふうに思います。

(了)

この記事は鷲尾諒太郎が構成を、岡田久輝が撮影を務めました。