世界規模の疫病は、僕たちの暮らすこの都市に思いがけず〈人〉は動かないけれども〈もの〉たちだけは動き回る世界を出現させました。

2021年9月刊行の雑誌『モノノメ 創刊号』では、この奇妙な状況を手がかりに、少し変わった視点から都市の課題と未来像を考えました。

「遅いインターネット」は、PLANETS CLUBの皆さんのご支援で運営しています。記事を読んでおもしろいと思ったら、ぜひPLANETS CLUBにも入会してみてください。

端的に言うとね。

コロナ禍がもたらした物流・交通システムの現在

──まず問題提起をすると、この創刊特集で都市について改めて考えることにしたときに最初に思ったのが、「都市開発」対「コミュニティ」みたいな議論はもうやめよう、ということです。つまり、グローバル資本主義の拡大とともに東京やソウルのようなメガシティに人口が集中していく世界的な潮流と、それを背景にした都市間競争と開発の流れがまずあって、それに対してたとえば国内では東日本大震災の影響もあって地域のコミュニティを再建することで人間性をも回復するということが、この年はしきりに唱えられてきた。これは同時にスマートシティという言葉が代表する技術主義と、その反動としての反技術主義の立場とも重なっているわけなのですが、しかしこれはあまり意味のない対立だと感じています。核戦争のリスクまでも顕在化した世紀を経たいま、素朴な技術主義を信奉する立場は難しく、これらはもはやTwitterやYouTubeを見すぎた陰謀論者の妄想の中に悪役として存在しているだけだし、そして反技術主義はまさに、これらの非科学的な陰謀論の温床になっている。僕はこの問題は最初から、批判的技術主義しか知的な態度は存在しないと考えています。そして情報技術に対することと同じことが、都市にも言えるのではないか。それが「都市開発かコミュニティか」という構図を疑うところからはじめよう、と考えた理由です。

では、僕たちが生きている都市というシステムを、コロナ禍を経たいま多角的に捉え直すためには何が必要か。そう考えたときに、ここでは〈もの〉から見た都市という視点を提案してみたいと思います。つまり、ここしばらく都市開発論にせよコミュニティ論にせよ、どちらも都市というものを人間同士のコミュニケーションの場としてばかり考えすぎてきたきらいがある。背景にはインターネットの登場による人間同士のコミュニケーションの量的な増大と「空間」の再定義があり、それは当然の流れだったと思うのですが、だからこそここではあえて人間と〈もの〉との関係を考えてもみたい。そういった観点から捉え直すことで、人間が都市とどんな関係を結べるかについての新たな視点が得られるのではないかと思います。

この対談では、慶應義塾大学SFC教授でデジタルファブリケーションの社会実装が専門分野の田中浩也さんと、MITメディアラボのリサーチアシスタントで工学者として都市とテクノロジーの関係を研究されている酒井康史さんのお二人に、「モノが流通し集積していく場所」という観点から、都市を捉え直す視座をどのように得られるかについて、ざっくばらんに語っていただければと思います。最初に自己紹介を兼ねつつ、この問題設定への所感からお伺いできますでしょうか。

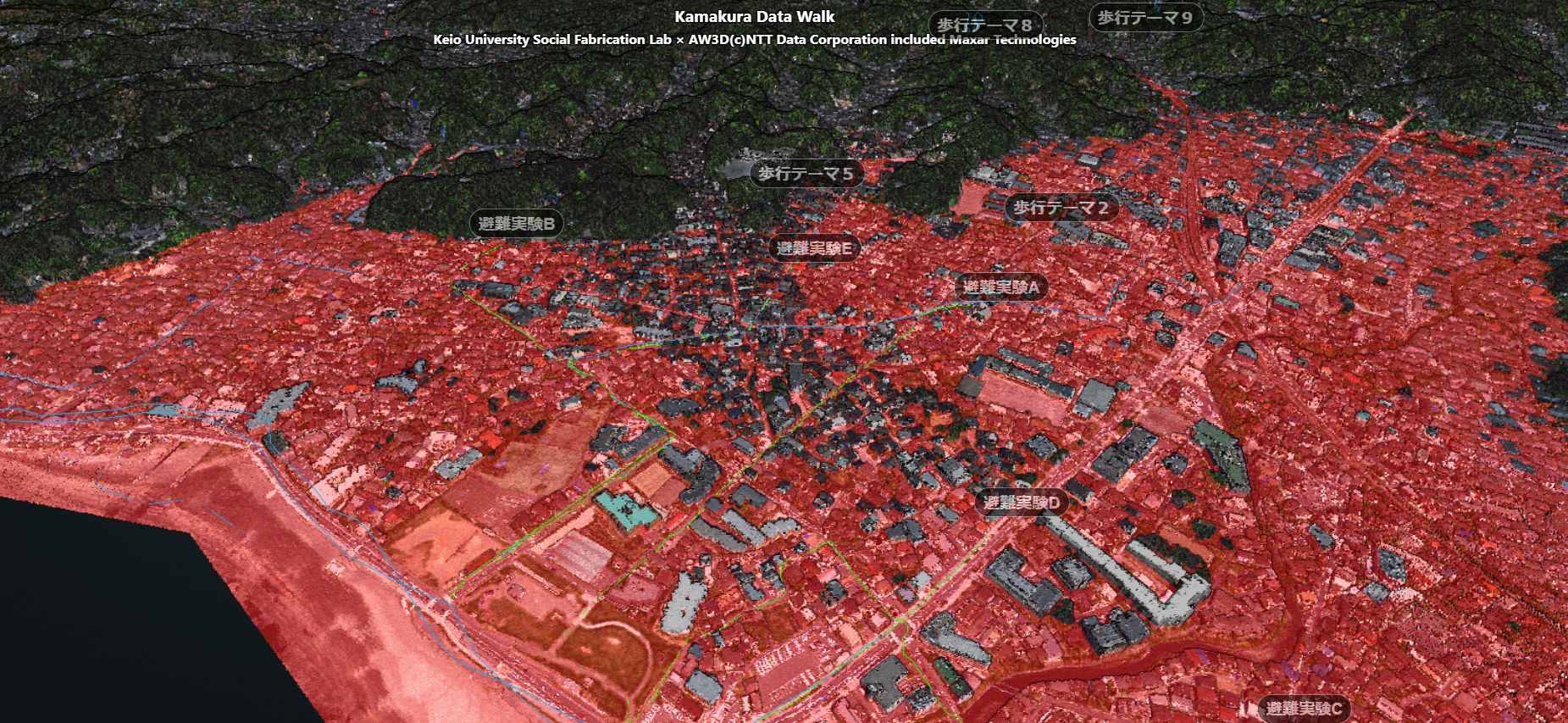

田中 今回のテーマは、移動が不自由になったコロナ禍の中、どこでどのように過ごしていたかの経験が少なからず発言にも影響してくると思います。酒井さんはボストン、宇野さんは東京だと思いますが、私は鎌倉に住んでいます。

コロナ禍の前は週に何回か東京に行っていましたが、この1年半、ほとんど鎌倉から出ていません。大学の講義もほぼリモートです。しかし、もちろんそれで困ることはなくて、ほとんどAmazonとメルカリとUber Eatsと近くのコンビニで生活が事足りている。Uber Eatsを使う機会は増えましたが、毎回思うのは、このサービスはほとんど自動的なアルゴリズムの一部として人間が動いているのに、自動運転技術は間に合わなかったのだなということです。ここまで情報技術と物流システムとの連動が進んできた中で、最後のラストワンマイルで、人間が物をまだ運んでいるという状況を、かえって思い知らされたという感じがします。他方、鎌倉のような起伏の激しいエリアでは、電動アシスト自転車がとても役に立ちます。私自身、自由意志で山から海へサイクリングする生活を謳歌できていて、今までよりも自分の住んでいる街の隅々をよく観察できるようになりました。

そのような生活の中からせりあがってきた関心は、Amazonとかメルカリ、Uber Eatsのような動脈産業はデジタル化が進んでいるけれども、ゴミ回収以降の静脈産業はまったくデジタル化されていないということです。鎌倉市ではプラスチック製品ゴミがコロナ前より35%も増えている。こうした状況から、「ゴミ」や「資源」から都市を考えてみたいというのが、最近の関心です。

酒井 僕も宇野さんの問題提起を受けながら、自分の研究分野を紹介させていただきますと、今はMITメディアラボでシティサイエンスというグループに所属しています。ただ、MITのような工科大学でもっぱらエンジニアリングばかり追求してきた立場からすると、特にスマートシティ関連の技術に関しては、「もうちょっと人間のコミュニティのことを考えた方がいいんじゃないか」みたいな批判が、特にアメリカの研究土壌では強まってきています。

とはいえ、人と人ばかりではなく、人とマシン、あるいはマシン同士というモノとモノの関係に注目していこう[*1]という意味では、面白い議論ができるのではないかと思っています。僕自身の研究としては、自転車にセンサーを積んで、都市のデータをいろいろ集めるというプロジェクトをやっています。具体的には、自転車にセンサーを積んで走行経路を分析して、呼び鈴がよく鳴らされる場所や周囲の環境音から、交通事故が起きやすい場所を割りだしたりするということなんですが、そういう「人間社会に対して有益な知見を得よう」という圧力を外して振り返ってみると、これは自転車を一つの生物種に見立て、その中でママチャリという生き物の行動を観察して「自転車同士のソーシャルネットワーク」があり得るとすればどんなものなのか……ということを考えたりもしていました。言い換えれば、「ママチャリから見た都市計画[*2]」はどうなるだろうか、という研究になっているのかもしれません。

*1 ノーバート・ウィーナー 著/鎮目恭夫・池原止戈夫 訳『人間機械論─ 人間の人間的な利用 第 2 版』(みすず書房 2014 年/原著:1950 年)

*2 Yasushi Sakai, “Bikebump : collective urban design”, Thesis: S.M., Massachusetts Institute of Technology, School of Architecture and Planning,Program in Media Arts and Sciences, 2017

田中 アリババの社長が「コロナによって、想像していたデジタル移行が数年分早まった」と言っていましたが、今や高齢者から幼稚園児までZoomにログインするようになり、「デジタルデバイド」論はほとんど聞かれなくなっていますし、社会の基底がどんどん作り直されている。だから、それに合わせた都市像を考えるには今しかないようにも思うんですね。アフターコロナになって都市に人が繰り出すようになっても構わない、という状況が戻ってくる前に、ある程度、基底となる下部構造を書き換えてしまいたい思いがあるんですね。そういう中で、先ほど述べたように、自動運転技術によって人ではなく〈もの〉が自動的に動いていく世界を実現しようという必要性については、コロナ禍はそのコンテクストを強化する方向に働きうるのではないかと思っています。

──よくわかります。僕は東京の新宿区に住んでいるんですが、コロナ禍で外に出かけなくてよくなったことが、とても快適だったんですよね。おそらくAmazonとUber Eatsがこんなに機能する物流インフラが充実しているのは世界でも東京の中心部くらいだと思うのですが、その時に僕は、いま田中さんがおっしゃったような「人は動かないけどモノが動く都市」に近い状況が一時的に成立していたのを感じました。このことが、この対談企画を考えた直接の動機の一つです。

いま僕たちが都市というものを考えるときに、人が動くということを前提に考えすぎている。ところが人と同じぐらいモノも動いてきたからこそ、都市は成立しているのであって、人を動かすのと同じぐらい、モノの動かし方を変えることによって次の都市像を作っていくということを、もっと真剣に考えてもいいんじゃないか、と。

酒井 まさに東京こそ、Amazonに侵略され尽くされた都市ですね。たとえば秋葉原に行けばパーツは何でも手に入るわけですが、アメリカにはそういう物理的に買いに行ける町がほとんどない。だからこそAmazonのようなサービスが必要だったわけですが、東京とかアジアの場合は、さらに集積率の高い都市環境での既存配送網などの物流インフラを活かして、膨大な量の商品が飛び交っているわけです。

ただ、田中さんがおっしゃった自動運転の必要性についてのアメリカでの感触を言うと、MITでもコロナ前はすごく盛んだったんですが、投資家の関心も含めて今はちょっと下火になりつつあるのを感じています。じつは、自動運転は1939年のニューヨーク万博にGMが出展したFuturamaでも挙げられている。これだけ時間をかけても、未来像を提示して実現していないテクノロジーの典型になっていますね。

でもその一方で、コロナ禍が深刻だった時期、世界各地の都市で、自動車がいなくなったから、このどさくさに紛れて自転車専用レーンをつくる政策を推し進めているというニュースは、確かにたくさんありました。都市計画的には全然お金がかからないし、路上駐車が減るので、コロナ・ショックの思わぬ副産物の一つではあると思います。

田中 道の使い方をめぐる議論は、現在の私の関心ともつながります。冒頭にプラスチック製品ゴミが増えているという話をしましたが、今後のプラスチックのリサイクル先の一つとして検討されているのが、道路の路盤材なんです。たとえば、花王ケミカル社が「ニュートラック5000」という道路改質剤をすでに発表しています。現在の舗装材のアスファルトは熱に弱くて軟らかいから、温暖化の影響もあって、夏は車が通ると轍ができてしまいますが、これを混ぜれば強くなるのです。さらに、この商品紹介ページに興味深いことが書かれています。それは「近い将来、自動運転社会がやってくると、全部のトラックが正確に道路上の同じ場所を走ることになるので、路上の轍が今より深い溝になってしまうという予測がある。それを防ぐため、リサイクルプラを混ぜてアスファルトを硬くする必要が高まってくる」というものなのです。

でも、これを読んだとき、私の想像力は逆に働いたんです。仮に全部一気に自動運転になると考えてしまえば、路面電車のレールみたいに轍が2本できれば、車はそこしか通らなくなる。そうすると、日本の道路にはなかなかなかった自転車専用レーンを確保できるかもしれないし、ヨーロッパの路面電車のように緑化して植物を植えることもできるかもしれない。こうやって、道の材質から、新しい交通のイメージが立ち上がってくることもある。

酒井 アメリカやヨーロッパの伝統的な都市計画の発想だと、「基本的に車はこの轍しか通っちゃいけない、自転車は専用道しか通ってはいけない」という計画主義的な方針になりますよね。日本でも国交省主導でストリートデザインをやっていますが、もともと狭い車道幅員を変えずに、人が歩けて自転車も専用路がある街というのは無理があります。僕が育った場所で考えると、商店街ではママチャリと高齢者がぶつかりそうで危ないという話がよくある。そういう計画主義的な発想に対して、僕は、スマートシティで自転車も自動車も車椅子も自動運転が基本になるなら、お互いに避け合うシステムにすればいいと考えています。先ほど触れた「モノ同士のソーシャルネットワーク」のひとつの応用場面として想定しているのは、そういう局面でのことです。

田中 インドの道路では、自動車も象も牛も歩行者も共存してますよね。それと似た感じでしょうか。他方、トヨタの実験都市「Woven City」計画では、路上を通行するものを、第1に自動運転車を含む高速度の車両、第2に自転車など時速10〜20キロ程度のパーソナルモビリティ、第3に歩行者専用という3種類に分類して道路を考えようとしていると聞きました。

それに対して酒井さんを含めたMITが、インド型の混在した道をサイバネティックス的にコントロールする方針なのは、西洋的な計画主義への反省が原因ですか?

酒井 そうだと思います。ニューヨークの交通はまだまだ西洋的な計画主義ですが、インドを含めアジアに多いブリコラージュ的なやり方への一種の憧れはあるのかもしれない。中国も自動車やシェアサイクルの混在型モビリティですよね。先に自転車を一つの動物種にたとえるという話をしましたが、車種だけでなく、人を運ぶか、荷物を運ぶかといった用途も含めて、生物多様性がある環境で、いかに自動運転を群的に解くかが近年のトレンドになっている。MaaSとかが日本でも話題になっていますが、すごくロバストですよね。

その前提になる現状としては、アメリカではUberの普及で、車を所有していない世帯や英語が話せない旅行者といった交通弱者のソーシャルモビリティが上がりました。しかし同時にニーズに対応した分だけ渋滞も増えたという研究が出ています。今後、自家用車が自動運転になっても渋滞は解消されない。あと、Uberは、障害者とか小さい子供のいる家庭とか、そういうタイプの人々には相対的に不利な(ソーシャルモビリティを下げる)ツールですね。その対応として、ニューヨークのタクシーは車椅子の客や大きな荷物を持った観光客を乗せるために巨大化しているという、生態系のニッチのような進化を遂げている。だからこそ、道路のゾーニングではなく、Uberと自家用車とタクシーと乗り合いバスで機能を分けて適用していく方向性が見えてきているわけです。

田中 確かにWoven Cityのように新しい街をつくろうという場合には可能であっても、道路が細く地形が複雑な鎌倉では極端に計画主義的なことはそもそもできないという状況もある。それから私は北海道生まれなんですが、冬に雪が降ると車道も歩道も何も関係ないんですよね。どんなに計画主義的に街をつくっても、豪雨とか雪とか自然環境から不確定なことがいろいろやってくると、計画的に作ったものが無効になる瞬間がある。それを前提に考えると、アジア的な群で動かす技術みたいな発想は、いろいろイメージが刺激されますね。

ちょっとモビリティ寄りの話になってしまったので、最初の宇野さんの問題提起に戻ろうと思うんですが、人間には「コミュニケーションの欲望」と「移動の欲望」がありますよね。なぜ独房が罰になるかというと、衣食住は供給されるけど、コミュニケーションと移動を封印しているからですよね。その二つの欲望のうち、これまでの都市文化では宇野さんの言う通り、人と人が集まってコミュニケーションをすることが大事だとばかり言われてきたと思うんですよ。けれども、人間同士のコミュニケーションから切り離されても、たとえば単に一人で夜の都市を歩く快楽とか、海岸まで自転車で行って帰ってくる、浜辺で波の音を聴きながら一人でいる快楽、あるいは単にちょっと移動して帰ってくるだけの快楽みたいな、個人として都市の多様なディテールや自然との接触面に触れあうといった経験を、このコロナ禍で改めて経験できた人は少なくなかったのではないでしょうか。なので、先ほどのコロナ禍の大変化を契機に都市の何を書き換えたいかという話に即せば、たとえばそんな移動の欲望の再発見に立脚して、ソーシャルモビリティのあり方に持ち帰れたらいいのではないかという気がしていたんです。

──今の田中さんのお話にあったように、都市は「一人」という単位の快楽を実現した空間だと言われています。都市の文化的な生成力が高いのは、そこがばらばらの個人が一つの共同体を形成するのではなく、それぞれの文脈を持った個人が、個人という単位のまま、他の個人、あるいは人間外の事物と大量に接する場だからです。そして無数に化学反応が起きていく。ところが、最近のコミュニティ寄りの都市論は、どうも「コミュニケーションの欲望」にとらわれすぎるあまり、人と人とを特定の場所で必要以上に出会わせ、帰属意識を持たせて公共的なものを立ち上げようとする。端的に言って、それは都市ではなくムラで、こうした化学反応はあり得ない。そうしたコミュニケーションを促進するのはSNSのほうが向いていて、それは都市の役割ではない。「移動の欲望」を僕が重視するのはこのためです。そんな基本的なことを置き去りにしたまま、人の温もりを取り戻そうみたいな話ばかりしても、あまりいい議論にならないと僕は考えています。

酒井 おっしゃるとおり、都市が温かいコミュニティになるわけがないんですよね。人の温もりというより、シティサイエンスで議論されていることの本質は、コンフリクトをどうやって調整するかという話です。特にモビリティの話をするとひどいものです。さっきの計画主義の話もそうかもしれないですけど、歩道、車道、自転車専用道とそれぞれの領地を取り合ってるわけです。時にはものすごい反発を生みます。

僕がMITで日本の企業と一緒にやっていた研究は、ママチャリにセンサーを付けてデータマイニングするプロジェクトでしたが、自転車がどのルートをどのように通っているかとか、事故がどんなふうに起こるかとか、道にこのようにデコボコがありますよといった話は、もうさんざんやられている。そうなると、最終的に論文としては、人々が都市のどんなリソースをめぐっていかに悩んでいるか、それを技術がどうやって浮き彫りにするかをデータから可視化する研究すべきではないか、ということでした[*3]。

より良い都市像を目指すというスマートシティ政策などの議論の多くでは、こういう問題が完全に蔑ろにされている状況があって、どれだけ人間同士が嫌い合っているかとか、あるいは無関心であるかの現実を示す研究が必要になっていくと思います。その上で都市像を構想しなければならないと痛感しています。

*3 Andres Rico, Yasushi Sakai, Kent Larson, “JettSen: A Mobile Sensor Fusion Platform for City Knowledge Abstraction”, Proceedings of the Future Technologies Conference (FTC) 2020, Volume 2 pp 773-791

「他者との偶発的な出会い」から「モノによる街のハック」へ

──いま、感染症対策で飲食店、特に「飲み屋」の類の営業が大きく制限されているわけですが、外で飲むことにこだわっている人たちは、政府の要請を無視して営業を続けている店を、まるで蝶がその種類ごとに特定の花の蜜を集めて特定の木に産卵するように探しまわっていると思うんですね。僕はお酒を飲まない人間だけれど、その気持ちがよくわかる。僕はコーラが好きなのだけれど、カロリーが気になっていつもカロリーがゼロのダイエット用コーラを飲んでいて、これが地方に行くとなかなかコンビニで売っていなかったりするので、出張に行くと目についたところで買おうとする。つまりここでは特定の商品が置いてあることが、僕がその都市に住める条件の一つになっている。その場所に住める人間の多様性を、アイテムのバラエティが規定しているという事例が、探せばいっぱいあると思う。

たとえばハンディキャッパーに対する都市のバリアフリー化に関しては、みんな注目しているし、セクシャルマイノリティを筆頭に都市が多様性に開かれるべきだという議論がよく行われています。僕はこの議論は、単に社会的にマイノリティで不利な人の権利をどう保護するかという視点からだけではなく、文化の生成力をどう上げていくかを考える上でも重要だと思うし、その鍵を握るのは、意外と空間やコミュニティよりもむしろ「モノ」だと考えているわけです。

田中 それは面白い視点ですね。これまで、美術館とか文化施設とか渋谷のファッションショップが文化を作っていたと考えられていた。でも、その視点を全部外して、すごく即物的に考えると、ゼロカロリーコーラが文化の生成を規定するエンジンだったのかもしれない。

別に人と人とが話さなくてもいい、知り合いになる必要もないけれど、文化生成力の高い状態にするにはどうしたらよいか。文化は一人では作れないから、何らかの他者=外部刺激は必要なんだけど、別にそんなに人間的な優しいコミュニケーションはしなくてもいいという都市は、どうやって作れるのか。

酒井 それについては、アメリカの都市文化史の有名な事例を振り返りながら考えてみましょうか。たとえば、1970〜80年代のニューヨークのブルックリンでヒップホップ文化が広まった一因として、1977年にニューヨークで大停電が起きたとき、どさくさに紛れて大量の放火や略奪が起こって、そのときターンテーブルを盗んだ人たちがDJを始めて、楽曲のリミックスを広めたという逸話がありますよね。もともとパクったターンテーブルで音楽もパクっていくみたいな状態で、良くも悪くも強い都市カルチャーの生成というのは、人の温もりのあるコミュニティが云々といった話では全然なく、そういうレベルの偶発性とかアクシデンタルなインパクトが必要だという印象があります。

対して、さっきの自動運転を活用したスマートシティとかWoven Cityとかの議論では、そういう話とあまりにも距離感があって、埋められない溝が大きすぎるなと思っていました。

──今の話は、大停電でモノが拡散したことが文化の生成力を上げたということですよね。こういう現象を意図的に仕掛けていくというのも、面白いのではないかと思います。言い換えればモノによる街のハックというアプローチですね。たとえば山形市では、町おこしにかかわる若者たちが、ちょっとおしゃれな屋台をすぐに組み立てられる「山形ヤタイ」というものをつくってレンタルしている。地方のシャッター商店街って放置するのが経済的だけど、これを使うと、不動産契約をしなくても若者がシャッター商店街のおじいちゃんに軒先を借りて気軽に出店できる。これは単純な「町おこしのいい話」じゃなくて、モノによる街のハックと言える。こういうものをもっとマクロな視点で展開できないでしょうか。

酒井 「モノによる街のハック」というのは良いキーワードだと思います。ハックという言い方がしっくりくるというか、その屋台を出している若者は、別に町おこしをしようと考えてやっているわけではないけど、機能は成立するじゃないですか。エゴ主導で、小さな道具を持って、周りの環境を改造していく。それは俯瞰すると、文脈としては町おこしに見えるかもしれない。元来ハックというのは個別のエゴからくるものですよね。

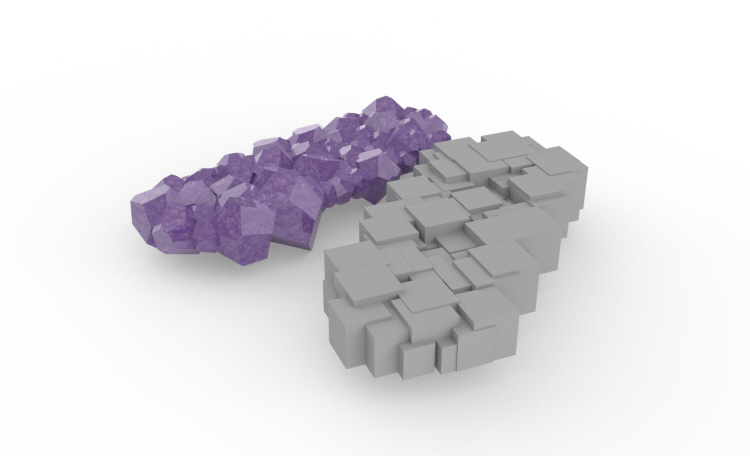

田中 いま、うちの大学の研究室の学生もコロナでキャンパスに集まれませんが、ものづくりの研究室なので、全員自宅に3Dプリンタを揃えてアトリエにして、バラバラにモノを作っているわけです。そんな中から、人が着ない服をドローンで都市にたくさん飛行させたいとか、人が履かない靴を都市に分散設置してみたいというような妄想力みたいなものが芽生えてきている。

|

|

松本夕祈・鳥居巧(田中浩也研究室)『ドローンで服を都市の上に飛ばせる』

|

|

松本夕祈・鳥居巧(田中浩也研究室)『履くわけではない靴を分散的に都市に散種する』

私はそれに「幽体離脱的な都市エレメント」という言葉を与えて励まそうとしています。まだ明確には説明できませんが、新しい感性なんじゃないかという気がしているのです。なんというか、彼女らはモノを従来のモノとしては捉えてない。服として、靴としての機能は副次的なものでよくて、むしろ何かしら、みんながすでに知っているものに擬態させて展開し、実際には自分と街とをつなげる新しいアンカーをつくろうという意識が強いように思う。こういうものをコツコツつくりながら、コロナ後の都市への実践に向けて準備しているという空気が生まれています。

酒井 中国でバイクシェアリングが広まった初期、乗り捨てが問題になる直前の良さと似たものが感じられますけどね。どこでも自転車が置いてあって、勝手にどう乗ってもいい状態があって、すごくいいんじゃないかと言われていた。でも、それをやりすぎちゃって、ほとんどゴミみたいになってしまいましたけど、そういう施策の良い部分だけをどうやって生かしていけばいいのかなと……。

もうすこしマクロな視点から言うと、都市データ分析系のプロジェクトでは、そういうモノを介して文化的な多様性を解析していくような研究は、まだまだ少ないですね。アメリカは人種も貧富も多様な格差社会ですが、GPSの情報からどの業種が収入多様性、人種多様性があるかを分析したら、ラーメン屋だったという研究[*4]があるんです。金持ちから貧乏人、白人から黒人までいろんな人が食べに来るので、なぜかポリコレ的解釈で「やっぱりアジアはすごいよな」という話になっちゃった(笑)し、〈もの〉という解像度での話ではありません。

今のところ、データ分析系で、文化を深掘りする研究の解像度はその程度なんですよ。なので、宇野さんが言うようにコミュニティ論が延々とやられてきた一方で、技術的にそれを見るという視点が、まだ圧倒的に足りないと感じます。アメリカにはわかりやすい格差があるので、多様性をビジュアライズするという意味では簡単なんですが、逆に日本の文脈で見えるかというと難しい。日本だと、そういう格差がある前提の上で、だけどみんな混在しているという状況があるので、それをいかに分析するかが難しいところです。

*4 Esteban Moro, Dan Calacci, Xiaowen Dong, Alex Pentland “Mobility patterns are associated with experienced income segregation in large US cities”, Nature Communications volume 12, Article number: 4633 (2021)

──対人コミュニケーションだけを考えたとき、人間はそもそも多様な存在ではないのだと思います。たとえば僕と乙武洋匡さんの身体はまったく異なるけれど、SNSのプラットフォーム上では同じ機能を持つアカウント、つまり社会的身体を用いて活動している。SNSというのは人間の対人コミュニケーションだけ、社会的身体だけを抽出して独立して機能させる装置です。僕はSNSの社会的身体が画一的だから、そこで交わされる人間たちのコミュニケーションから多様さが失われていっているのだと思います。つまりFacebookではFacebookっぽい、TwitterではTwitterっぽい言動を取るようになってしまう。プラットフォームの条件に最適化された投稿を、意識的にも無意識的にもするようになる。そういう条件があるからこそ、いま物理的なモノに再び着目することが、むしろそれぞれの多様な身体性を取り戻すことにもつながるのではないでしょうか。

田中 別の観点から言うと「ストリートカルチャー」という、コロナ禍では聞かれなくなった言葉がありますよね。ストリートカルチャーと聞くと、スケートボーダーとか、グラフィティとか、ある時代の階級文化とかイデオロギーに紐づけられたステレオタイプのモードにどうしても引きずられてしまいます。

でも、別にそうしたいわゆるストリートカルチャーの文脈に属していなくとも、ストリートという物理的な環境そのものは、あらゆる人間に対して普通に存在しているわけです。奇しくも今はコロナ禍で路上飲みのようなネガティブな再発見ばかりが目立つわけですが、コロナで街に出られなくなった人たちが改めて街に出てきたとき、また違った目線とか身体感覚によってストリートや街を捉えらえる可能性は、十分にある気がします。そこに「SNS身体」とは違う身体に変容するためのきっかけを散りばめられたら、と思うんですけどね。

[つづく]

この記事は、2021年9月刊行の『モノノメ 創刊号』所収の同名記事の特別公開版です。宇野常寛が司会を、佐藤賢二・中川大地が構成を担当しています。あらためて2022年5月26日に公開しました。

本稿のつづきを含む特集「〈都市〉の再設定」が掲載された『モノノメ 創刊号』は、PLANETSの公式オンラインストアからご購入いただけます。

これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。