デザイナー/ライター/小説家の池田明季哉さんによる連載『”kakkoii”の誕生──世紀末ボーイズトイ列伝』。今回は前回に引き続き『勇者王ガオガイガー』を分析します。玩具主導の勇者シリーズがロボットアニメへと転換した流れを読み解きます。

「遅いインターネット」はPLANETS CLUBの皆様のご支援によって、閲覧数を一切気にせず、いま本当に必要なこと、面白いと思えることを記事にすることができています。PLANETS CLUBでは、宇野常寛が直接指導する「宇野ゼミ」、月イチ開催の読書会など、たくさんの学びの場を用意しています。記事を読んでおもしろいと思ったらぜひ入会してみてください。(詳細はこちらのバナーをクリック↓)

端的に言うとね。

サイボーグとしてのガオガイガー

さて、それではその「サイボーグ」である凱と「フュージョン」するガオガイガーは、どのような想像力を持っていたのだろうか。

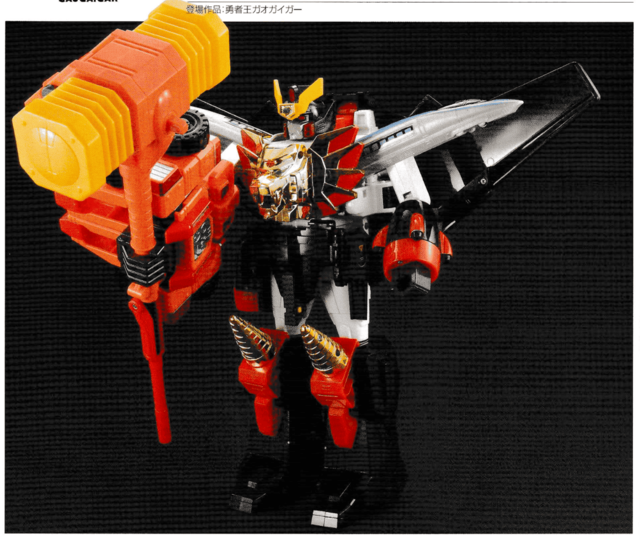

ガオガイガーは先述のように、まずはサイボーグである凱と、ギャレオンという宇宙から来たライオン型ロボットが「フュージョン」し、小ロボ「ガイガー」となる。そしてそのガイガーが、地球製のサポートメカ3種と合体することで完成する。

小ロボをサポートメカによって拡張する形式そのものは勇者シリーズの1号ロボとして伝統的なものであるが、ガオガイガーはこれまでのそれとは一線を画する点がいくつかある。

まず、小ロボがサポートメカを着込むように合体する点だ。これまで見てきた勇者シリーズの小ロボは、主に自動車が変形してサポートメカと合体することによって成立してきた。例外がエクスカイザーで、これはサポートロボを着込んでいるといえなくもないが、キングエクスカイザーはほぼサポート部だけで完結しており、その内部に小ロボが入る――つまり外側に拡張するのではなく、内側に格納する形式と見たほうが正確だろう。

グレート合体においては1号ロボが2号ロボを着込む形式はむしろ一般的だが、1号ロボの時点でこの形式が採用されているのは、勇者シリーズの主役機としては唯一である。

ガオガイガーが小ロボの身体を拡張するように強化されていくのは、やはりサイボーグ性の表現であると受け止めることができる。ギャレオンは宇宙ライオンとして自律した生命体であるが、ガイガーあるいはガオガイガーとなったとき、その人格は完全に凱のものとなる。いささか単純な読みではあるが、「ガイ」→「ガイガー」→「ガオガイガー」というネーミングの組み立ては、それを象徴しているように思われる。

もうひとつ重要なのは、ガオガイガーが勇者シリーズではじめてグレート合体を廃したことだ。

その代わりに用意されているのが、「ゴルディオンハンマー」と呼ばれる拡張武装だ。

まず前提として、ガオガイガーの武装は「ハイパーツール」と呼ばれ、ドライバーやペンチなど工具をモチーフにしており、かつ腕部に接続して使用する形式となっている。ゴルディオンハンマーもこうした武装のひとつであるが、単体で「ゴルディマーグ」と呼ばれる(この連載の定義でいうところの)2号ロボに変形する。特徴的なのは、ゴルディマーグが変形するのは「マーグハンド」と呼ばれる腕であり、これがゴルディオンハンマーを保持する形式になっていることだ。これは設定上ゴルディオンハンマーを安定して運用するために必要なものとされており、外観的には巨大な右腕がハンマーを保持しているようなものとなっている。

これもまた、やはりサイボーグ――特に「変身サイボーグ」を思い起こさせる特徴だ。

変身サイボーグは腕部をPVC製のさまざまなアタッチメントに換装する遊びを取り入れた玩具であった。そしてその遊びそのものが、G.I.ジョーにはなかった人間と機械の融合を表現するものだ。ガオガイガーはあらゆる面において、変身サイボーグから勇者シリーズに至るまでの歴史を総括し内包する存在なのである。

王道であること、異端であること

このように、ガオガイガーはこれまでの歴史を明確に参照しながらも、一方で異端の作品である。ガオガイガーは、サイボーグという原初のモチーフに忠実に立ち返りつつ、おそらくは意識的に、過去のバリエーションを抽象的なレベルで取り込み総括している。一方で、勇者シリーズの中核的な概念である少年とロボットの関係、およびグレート合体を事実上廃し、代わりに少年=ロボットである凱を主人公に据え、その拡張としてガオガイガーを存在させることを徹底している。

本連載では、勇者シリーズは、少年とロボットの関係という想像力を自己批評的な実験の中で発展させ、その境界を段階的に押し拡げてきたと考えた。しかしガオガイガーの想像力は、こうした流れの中に当てはまらないように思われる。勇者シリーズという領域の全体をカバーするよう慎重とさえ言える手つきで要素を整えながら、一方でこれまでの想像力とはまったく切り離されたものが打ち立てられているという、奇妙なねじれがここに生まれている。

ここで最初の問いに戻ろう。『勇者王ガオガイガー』は、ファンから二面的な評価を与えられてきた作品だと述べた。それはこの王道でありながら異端であるという点におそらくは対応している。

それでは、ガオガイガーはなぜこのような奇妙な作品になったのだろう? ここではその答えを、このように考えたい。それは、ガオガイガーが「勇者シリーズをモチーフにして作られたアニメーション作品」であるからだ。

勇者はロボットアニメになった

そもそも、勇者シリーズにおいて少年とロボットの関係が追求されてきたのはなぜだっただろうか?それは第一義的には、勇者シリーズというアニメーション作品が玩具の販売促進を主な目的としていたために、遊び手と玩具の関係の正確な記述を目指したものだと本連載では考えてきた。そして「谷田部勇者」がその型を完成させた後で、「高松勇者」はその境界を策定する実験を繰り返していった。そしてその臨界点の内側が『黄金勇者ゴルドラン』であり、外側が『勇者指令ダグオン』なのではないかと論じてきた。

『勇者王ガオガイガー』も、もちろんこうした流れを引き継いでもいる。物語のロードマップが玩具の販売計画に沿って敷かれ、あくまで玩具の販促がゴールとして置かれていたことは確実だろう。しかし作り手の想像力に注目すれば、勇者王ガオガイガーが追求しているのは玩具と遊び手の関係ではない。少年とロボットの関係、そしてサイボーグという要素はあくまでモチーフにすぎず、凱というキャラクターを中心とし、それがガオガイガーというヒーローロボットに乗り込み活躍する物語こそが中核に置かれている。「末期勇者」前半に置かれたダグオンの時点でも、特撮作品をモチーフに取り、少年とロボットを一致させつつその相互関係を描くことで、勇者シリーズ的な想像力をなかば逸脱していたことはすでに論じた。そしてガオガイガーはこれをさらに徹底したことで、想像力の上で『機動戦士ガンダム』シリーズや『新世紀エヴァンゲリオン』といった、アニメーションのロボット群に限りなく接近している、あるいはむしろこうした作品のほうをベースにしている。本連載の初期にも少し触れたが、マジンガーZに端を発して発展していったこれらの作品は、ロボットという分野においては、文化的にも市場的にもむしろ主流派であるといってよい。これらの作品は、あくまでロボットが「乗り物」として扱われており、少年がロボットに「乗り込む」ことによって、戦い=社会に参加するための父性的成熟を仮構するためのデバイスとして想像されてきた。だからこそ本連載は、その陰で見落とされてきた変身サイボーグ以降の玩具的想像力として勇者シリーズを捉え直してきたわけだが、『勇者王ガオガイガー』はむしろ玩具的想像力から離脱し、アニメーション的想像力から勇者シリーズを総括した作品だと位置づけることができるだろう。

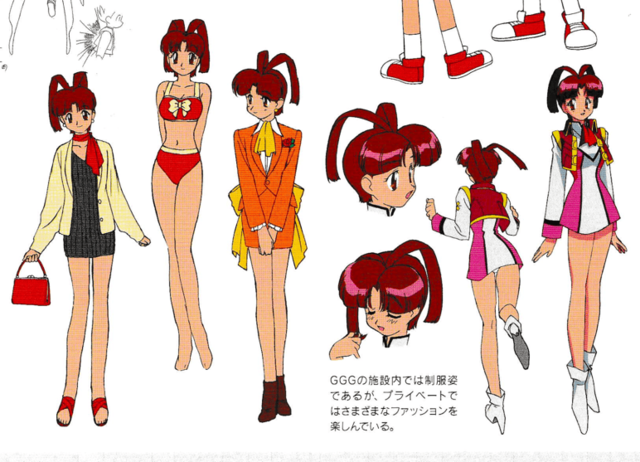

こうした見方をする上で、アニメーションのキャラクターデザインもまたひとつの傍証になるだろう。木村貴宏による『勇者王ガオガイガー』のキャラクターデザイン、特に卯都木命やスワン・ホワイトといった女性キャラクターは、勇者シリーズにそれまでなかった、性的な要素を強調した「アニメ的な」筆致によって描かれている。たとえば『勇者特急マイトガイン』におけるカトリーヌ・ビトンや松原いずみのような「お色気キャラ」的記号ではなく、純粋にキャラクターの魅力のベースにこうした要素が据えられているのは、子ども向けの玩具販促であった勇者シリーズがつとめて回避してきた表現のはずである。

『勇者王ガオガイガー』が、勇者シリーズをモチーフとしたアニメーション作品であった――と考えるなら、当初の問いに対しては明確な答えを出すことができる。ガオガイガーは勇者シリーズという「アニメ」として考えるなら、これまでのすべての要素を総括した代表的最高傑作であり、「玩具販促」として考えるなら、本来あるべき要素を持たない異端の例外的作品なのだ。

実際、ガオガイガーは『ガオガイガーFINAL』というOVA作品が制作されており、これはアニメーション作品としてよりエッジと外連味の効いた表現が特徴的である。また『勇者王ガオガイガー』は同じ米たにヨシトモ監督による『ベターマン』というアニメーション作品と世界観上の繋がりがあるとされており、その後もweb小説や雑誌展開などさまざまな媒体で展開される息の長い作品となっている。こうした展開を見ても、ガオガイガーという作品の持つ想像力の基礎が玩具に縛られないものであったこと――さらに言うなら、『勇者王ガオガイガー』が実現したかった想像力にとって、玩具販促的な要素はむしろ限定要因であったのかもしれないと思わされるところがある。

こうして勇者シリーズは、ガオガイガーをもって8年に渡るその展開に終止符を打つことになった。こうして見てきた限りでは、ガオガイガーは勇者シリーズを総括しながら離脱した最終作に相応しい作品であるように思われる。しかし2025年現在、ガオガイガーのあとには実現しなかった「フォトグライザー」という企画が存在していたことが広く認知されており、ガオガイガーが最終作としてのアイデンティティを持ってしまったのは結果的なものであることには留意しておきたい。

サイボーグから勇者へと至る「魂を持った乗り物」

改めて、本連載が提案してきた「魂を持った乗り物」という概念から、勇者シリーズをめぐるこれまでの議論を整理しよう。まずG.I.ジョーから派生した変身サイボーグは、サイボーグライダーというバイクに変形する商品において、乗り物という身体拡張でありながら主体を複数化する想像力を提出し、本連載はそれを「魂を持った乗り物」と呼ぶことにした。以降、この想像力は後に続くミクロマン、ダイアクロンといった玩具を通じて発展し、アメリカに逆輸入される過程で、独立した自我を持つ異星生命体であるトランスフォーマーとして結実した。トランスフォーマーにとって乗り物に変形することはあくまで擬態であると設定された結果、乗り物でありながらロボットになる際は人間の搭乗員を排出し拒否することとなった。すなわち「魂を持った乗り物」が身体を拡張するとき、「魂」が身体から離れて「人格」を持てば、それは「人間」として主体から完全に分離し、もうひとつの主体として成立してしまうのである。こうした状況で人間とロボットの関係を再定義していく中で、トランスフォーマーの日本独自展開である『トランスフォーマーV』から、未成熟な「少年」と、その理想の成熟のイメージである「父」として振る舞うロボットという組み合わせが提案された。

勇者シリーズはこの「少年」と「ロボット」の関係性を模索していったが、それは「遊び手」と「玩具」の関係をより正確に記述しようとする試みでもあった。

「谷田部勇者」は『勇者エクスカイザー』『太陽の勇者ファイバード』『伝説の勇者ダ・ガーン』の3作を通じて、少年がロボットに対して命令を与え、ロボットがそれに従うことで、少年という主体が、人格を持った存在を身体の拡張として戦いに参加していくモデルを提示する。そしてこれは、遊び手が玩具を通じて遊びの世界に没入していくこととシンクロしている。

「高松勇者」はこの想像力を発展させながら、その成立範囲を模索していった。『勇者特急マイトガイン』では少年の万能感を支える存在としてロボットを定義し、『勇者警察ジェイデッカー』ではこの構造に潜む父性への偏りを指摘し、母性とバランスさせた。そして『黄金勇者ゴルドラン』では、父性的な成熟にNOを突きつけ、玩具で遊び続けるネオテニー的な想像力にこそ逆説的な成熟を見出し、勇者シリーズをめぐる想像力を完成させた。

ゆえに、その後に続いた「末期勇者」は、勇者シリーズの想像力の境界を踏み越えていくことになった。『勇者指令ダグオン』は特撮の変身ヒーローをモチーフとして引用することで、少年とロボットを重ね合わせ、その相互関係の中に成熟のイメージを見出そうとする。それは結果としてキャラクター同士の関係性に注目する女性ファン(的な消費)の支持を獲得することになった。そして最終作となった『勇者王ガオガイガー』は、これまでの勇者シリーズのモチーフを変身サイボーグまで遡って丁寧に総括しながら、一方で少年とロボット、遊び手と玩具という関係性から完全に離陸し、キャラクターに焦点を当てたアニメーション作品として勇者シリーズを捉え直したのである。

遊び続けるということ

この流れを踏まえた上で、本連載では『黄金勇者ゴルドラン』の想像力に特に注目したい。そもそもサイボーグの想像力を重要なものとみなしたのは、それが西洋近代的な主体観に基づく旧き男性性をアップデートする可能性を見出したからだ。本連載では、乗り物というモチーフを、精神を世界に短絡させるデバイスとして考えてきた。たとえば事故なく自動車を運転できることが大人の証明であるように、それは精神が身体の拡張を通じて世界を所有し操作していく想像力だ。

サイボーグの――「魂を持った乗り物」の想像力は、こうした精神と世界の短絡に異議を差し挟む。サイボーグライダーは、乗り手の操作に対して別の意志を介在させる気配がある。我々は完璧な主体、完全な精神というものが幻想であることを知っている。むしろそれが幻想であるからこそ、人は理想的な成熟のイメージというフィクションを求めてきたはずだ。しかしそのイメージを本当に実現しうるものであると信じ込んでしまうこと、自らの精神を完全なものであると思い込みたい欲望が20世紀的な男性的な成熟のイメージを作ってきたし、それは歴史の中でさまざまな軋轢を生んでもきた。

『黄金勇者ゴルドラン』は、その物語の最終段階において、世界を思うがままに創造できる――精神を直接世界に反映する力を自ら手放し、所有と支配による男性的な成熟を正面から否定した。そしてその代わりに提案したのは、少年のまま遊び続けるというビジョンだった。我々の精神は、永久に完成することはないという意味では少年のままだ。その主体は常に不完全で、誤りながら進んでいく。そのことを引き受け、ロボット――自らの外側に存在するテクノロジーのサポートを受けながら、永遠に遊びの中で成長していくこと。その『黄金勇者ゴルドラン』の提出したイメージこそが、世紀末ボーイズトイが提出した想像力の中でももっとも優れたもののひとつであったと結論づけたい。

そしてこの流れの中にありながら、今まで取り上げてこなかった題材の中に、この想像力をもっとも色濃くたたえた玩具が存在している。その玩具とは、ポケットに入るサイズの小さな宇宙人――ミクロマンである。

この記事は2025年7月19日に配信した同名連載をリニューアルしたものです。あらためて、2025年7月24日に公開しました。バナー画像出典:勇者シリーズトイクロニクル(ホビージャパン)p52

これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。