ゲーム研究者の井上明人さんによる連載「中心をもたない、現象としてのゲームについて」。「ゲームや遊びとは何か?」。この問いに答えるべく、ゲームや遊びに関わる多様な現象——ルール、コミュニケーション、非日常など——が興味深いかたちで相互に関係しあっている、その複雑さを論じます。

今回は、社会や歴史、言語にかたちづくられながら変化し続ける「生き物のような現象」としてのゲームの姿を捉え直します。

「中心をもたない、現象としてのゲームについて」のこれまでの連載記事は、こちらにまとまっています。よかったら、読んでみてください。

端的に言うとね。

2.2 なぜ「ゲームとは何か」という問いは一筋縄ではいかないのか?

この章の概略

ゲームとは何か、という問いはなぜ専門的な合意が得られにくいのだろうか。その理由を簡単にまとめるならば、まず、「ゲーム」と呼ばれる対象そのものが、まるで生き物のように姿を変えやすいからだ。それは日常会話の中で意味がずれたり(日常言語)、社会によってゲームに対する態度や考え方が変化したり(社会的構築物)、思わぬものと結びついたりする(拡張性)。第二に多様な要素が複合的に関係しあっていて(日常行為)そもそも実態を捉えるのが困難であるからだ。ただ、それだけなら「ゲームとは曖昧なものだ」で話は終わってしまう。しかし、人類は何千年も前から世界の至る所で、似たようなゲームを遊び続けてきたし、今も世界中でそっくりなゲームが遊ばれている。つまり、この曖昧さの中には、時代や場所を超えて共通するパターン(再現性)が確かに存在しているのである。この章では、この不思議で厄介な「ゲーム」というものの扱いづらさを整理していきたい。

2.2.1 社会的に構築されたものとしての「ゲーム」

2.2.1.1 日常言語としての「ゲーム」の曖昧で移ろいやすい性質

「遊び」や「ゲーム」の性質を捉えようとすると、我々はしばしば矛盾した状況に陥る。この問題を考える上で、避けては通れないのがヴィトゲンシュタインが指摘した「家族的類似性」だ。ヴィトゲンシュタインは遊びやゲーム(Spiel)の性質について次のように指摘している。

「すべてのゲームに共通なものがなければならない、この共通な性質こそ一般名詞「ゲーム」をさまざまなゲームに適用する根拠である、と我々は考えやすい。しかしそうではなく、さまざまなゲームは一つの家族を形成しているのであり、その家族のメンバー達に家族的類似性(family likeness)があるのである。家族の何人かは同じ鼻を、他の何人かは同じ眉を、また何人かは同じ歩き方をしている。そしてこれらの類似性はダブっている。一般概念とはその個々の事物すべてに共通な性質だという考えは、言語構造についての他の素朴で単純すぎる考えとつながっている。この考えは[たとえば]性質はその性質を持っているものの成分だという考えと同じ類のものである」[1]

「ゲーム」という語は、学者が定義した用語ではなく、日常生活のなかで使われる言葉である。ヴィトゲンシュタインは、この引用のなかでも述べている通り、こうした日常言語を、カチッとした定義で縛ることは難しいし[2]、そもそも日常言語は、その対象とされるようなものと一対一対応などまったくしていないということを述べている[3]。すべてのゲームに共通するたった一つの「本質」のようなものがあるわけではない。

「ゲーム」を分析する上で、ヴィトゲンシュタインによってこのテキストが書かれたことは少なくない意味をもった。二十世紀哲学の全体のなかでも、かなり有名になったこのテキストのなかで、日常言語の難しさの代表例として「ゲーム」が扱われているのだ。それゆえ、哲学を少しかじった人の中には、「ゲーム」に対して分析的な議論をしようとすると、そんなことに何の意味があるのかという反応をする人すらいる。「ゲーム」について論じるのならば、この問に答えようとすることは避けては通れない。

実際に、ヴィトゲンシュタインの言うとおり、「ゲーム」という日常語には、厳密に対応する指示対象をくっきりと記述してみせることは簡単ではない。ここまでの議論でそれはすでに見てきたとおりだ。

ゲームという「日常語」を対象にする限り、それが指し示す範囲は曖昧になる。 しかも日常言語の特徴のもう一つはその意味が変化してしまうことだ。

バカバカしい例をあげることもできる。

たとえば、2023年に日清から発売された「ゲーミングカップヌードル」だ。筆者の近所のコンビニでも売られていたので、思わず買ってきてしまった。

この商品の、一体どこが「ゲーミング」なのだろうか。よくわからない人も多いだろう[4]。重要なポイントは、パッケージが虹色に光っているように見えることだ。

話は2000年代に遡る[5]。この頃から、高性能なパソコン(ゲーミングPC)の部品がやたらと光る装飾を施されるようになった。これがゲーマー向けの周辺機器(マウスやキーボード)にも広がり、2010年代には、意味の焦点がスライドし「虹色に光ること」自体が、ビデオゲーム文化と深く結びついたシンボルのようなものだと見なされるようになってきている。この文脈は、近年のビデオゲーム文化に詳しい人なら誰でも知っているが、そうでない人にとっては何のことだかわからないものになった[6] 。

ちなみに、この「ゲーミングカップヌードル」のイメージを画像生成AIに作成させても、なかなか、この「ゲーミング」の文脈を押さえられない出力になることが多い。「言葉の意味」の時代的・地域的な偏りは、事前学習されたデータ全体の平均的な意味から予測されるあり方だけではうまく処理できないことがある、ということだ。

ゲーミング冷蔵庫、ゲーミング仏壇、ゲーミングトイレ……今や、何にでも「ゲーミング」になり得る。こうした事例は、もともとはビデオゲーム自体と直接の関係はなかったものが、たまたまビデオゲーム文化に間接的に関係したために、ビデオゲーム文化の一部と見なされるという意味の焦点がずれていった事例だ。こうした変化は様々な形で起こっている[7]。

日常言語は、このような形で、偶然的な変化の結果、社会的に意味範囲が変化してくるということが起こる。 また、別の観点から言えば整理することもできる。

2.2.1.2 言語の歴史的・地理的変遷

言葉の意味が時代とともに移り変わるのなら、一番最初の意味、つまり「語源」に遡れば、その言葉の「本当の意味」が分かるのではないか。そう考える人もいるかもしれない。しかし、ことはそう単純ではない。

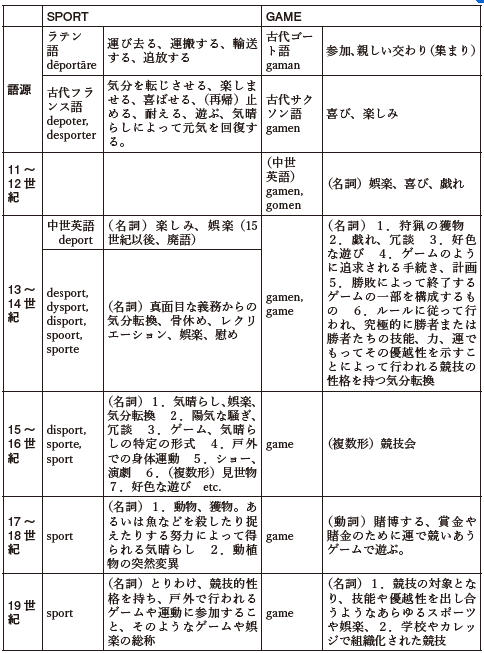

例えば、「ゲームはもともと狩りを意味していた」という説を耳にしたことがある人もいるだろう。だから、「ゲームの本質は狩猟だ」みたいな主張をなんとなく言ってみる人はけっこういる[8]。たしかに、英語のgameの歴史を辿ると、一四世紀ごろにはgameという語は「狩猟の獲物」という意味をもっている。

しかし、もっと古くまで、たどっていくと、かえって現代的な意味の範囲からは遠ざかってしまう。

オックスフォード英語辞典によれば、英語のgameの語源は、実は古代サクソン語のgamenという言葉だとされる。「共に」という意味を持つ接頭語gaと、人間一般を意味するmanを合わせた語で、人が寄り集まって一緒に何かをすることによって得られる楽しみのことを指していたという。協同して楽しまれることのなかには、「狩り」も含まれうるだろうが、これは現代語とはだいぶ意味範囲が変わってしまう。

(出典:阿部(1984,2009)をもとに作成)[9]

言葉の意味の変遷を追いかけると、さらに面白いことが分かる。「game」と「sport」の関係だ。「sport」は語源的にいえば、気晴らしのようなことを指していたが、紆余曲折があり、一七世紀から一九世紀にかけて「sport」は「狩猟的活動」としてのニュアンスが強まる。現代的なサッカーや野球などの活動と結びついた「sport」概念は一九世紀後半以後に発展したものだ。つまり、意味の担当範囲が数百年ごとに少しずつスライドして交代している。まるで、二つの言葉が時代ごとにお互いの意味の領土を交換しあってきたかのようだ。

これは英語だけの特殊な事情ではない。世界に目を向ければ、事態はさらに複雑だ。ドイツ語のSpiel[10]や、 日本語の「遊び」の古語[11]は「踊り」を意味していた時期があったし、「遊戯」は仏教用語の「こころのままに自由に振る舞う、自在に行動する」という意味を空海が持ち込んだものだという[12]。日本語の「試合」は、江戸初期から用いられ、優劣を競い合うという意味が語源ではないかともされる[13]。 また、日本語における「ゲーム」の概念は輸入語として歴史がある。明治~大正期にかけて日本で「ゲーム」という言葉に対応する言葉として「競戯」、すなわち競い、戯れるという訳語があてられた[14]。 では、日本語において歴史的に「ゲーム」に類する言葉が全く存在しなかったといえば、そうではない。「あわせもの」という「ゲーム」にやや近い意味の古語もある[15]し、ゲームの訳語として用いられた「試合」は江戸期から存在している[16]。また、現代日本語の「遊び」には英語の「play」と違って、音楽の演奏という意味は含まれないが、中世においては「あそぶ」という言葉に音楽の演奏を指す用法が存在したこともある[17]。

このように、それぞれの言語がたどった個別の歴史がある以上、英語の「gameがたまたまある時期に持っていた「狩り」という意味だけを特別扱いして「ゲームの本質は狩猟だ」と結論づけることには、あまり説得力がないと言えるだろう。

日常言語としての移ろいやすさは歴史だけでなく、現時点での言語間の差を確認することでもはっきりと確認できる。国によって意味範囲が異なるという点についてたびたび述べてきたが、フェリックス・レベドは、各国の言語でplayとgameにあたる言葉がどのように使われているかを調査し、興味深い一覧表を作成している[18]。 それによれば、この二つをはっきりと別の言葉で区別する言語(日本語や英語など)もあれば、概ね一つの言葉でまとめてしまう言語(フランス語やドイツ語など)もある[19]。世界の言語の意味範囲のマップは、まだら模様なのだ。

異なる言語におけるPlay/Gameの意味範囲(Lebed. 2020をもとに井上作成)

| 確認されている言語カテゴリー | 言語の例 |

| Playのみ | サンスクリット語、ギリシャ語 |

| Gameのみ | 古ノルド語 |

| Play-Gameの融合した名詞のみ | ヒンドゥー語, ヘブライ語, ブルガリア語, ロシア語, ポーランド語, チェコ語, ラテン語, フランス語, イタリア語, スペイン語, ポルトガル語, ルーマニア語, ドイツ語, オランダ語 |

| Play/Gameが分節化された名詞のみそれぞれ存在 | ヨルバ語, デンマーク語, スウェーデン語, ノルウェー語, フィンランド語, 韓国語, 中国語, 日本語 |

| Play/Game/Play-Gameの融合した名詞すべてが存在 | エストニア語 |

| PlayおよびPlay-Gameの融合した名詞のみ | アラビア語 |

このように言葉の意味は社会によって変化し、構築されているという側面がある。ただし、社会的に構築される側面をもつのは「ゲーム」「遊び」といった言語の意味だけではない。遊び手の態度から設計されるゲームデザインに至るまで、多様なものが社会的な影響をうけている。「ゲーム」は人類の古来からの営みである。歴史上のさまざまな時期や地域の影響が塗り重ねられたものとして、いま、我々の前に成立している偶然的なものでもある。

次に、言葉の意味が変遷するだけでなく、ゲームという行為に向き合う我々の「態度」がどのように社会的に形作られてきたのか。その社会的な構築のありようについてみておこう。

2.2.1.3 ボーダーライン一覧遊ぶ態度の変化

2.2.1.3.1 真面目なものか、不真面目なものか

「まったくこの子は、ゲームばっかりして」と親に呆れられるとき、私たちは「おまえは不真面目だ」と責められている。現代の社会では、多くの場合、「遊び」は「不真面目」なもの、「勉強」や「仕事」は「真面目」なものとされている。だが、この区別は本当に当たり前のことなのだろうか。

文化人類学による、狩猟採集民の生活のフィールドワーク調査の多くは、この「常識」が人類史を通じてみたときに、これが必ずしも常識的な考え方ではない可能性を示している[20]。

興味深い報告の一つとして、アフリカの狩猟採集民「バカ」の人々の暮らしを長年調査した亀井伸孝の報告[21]を紹介しよう。

亀井によれば、バカの子どもたちの遊びの多くは狩猟・採集のまねごとである。しかし、子どもたちの狩りのまねごとは必ずしも、管理された練習ではないという。狩りの途中で飼い犬を見失ったり、仕掛けた罠に集落のニワトリがかかってしまったりと、手間のかかる失敗も少なくないという。つまり、効率性という面からみればマイナスなところすらある。子どもたちは好き勝手に狩りのまねごとをしているわけだ。これらの活動は大人が監督しながら訓練をさせるということとは隔絶した活動である。

その効率性の悪さには、まさしく「ふまじめ」な遊びとしての側面をみることができる。子どもたちのこうした活動は、狩りとしてみれば失格ではある。彼らは動物を狩ることができていない。

しかし、子どもたちの活動を、単に「ふまじめ」と断じることができるかと言われれば、それは妥当な評価ではない。

しかし、これを単に「ふまじめ」と片付けてしまってよいのだろうか。子どもたちは、この「ふまじめ」な遊びを通して、狩りや採集の仕方を学んでもいる。それは、たしかに大人たちから強制されているわけでもなく、効果的なトレーニングとして丁寧にカリキュラム化されているわけでもない。だけれども、集落のなかで試行錯誤をする子供たちの遊び方には、大人たちの経済生活を模した構造が色濃く反映される。魚と戯れ、木と戯れ、投擲をして遊ぶことを通して彼らは、自然の中で生きていくための方法を学んでいる。それは、将来の彼らの経済生活を支える基盤をたしかに作り上げている。その意味で、子どもたちの「遊び」はこの上なく「まじめ」な活動でもある。

遊ぶことと学ぶこと。遊ぶことを通して労働へと至る経路はなだらかに連続したものとして集落のなかに生きている。

「まじめ」と「ふまじめ」を二つに分けるという考え方は、どうやら我々の社会が歴史の中で拵えてきたもののようだ。この考え方は歴史的に構築されてきた。「遊び」が「まじめ」なものから完全に分離可能だと考える議論は古典的な遊び論(たとえばカイヨワ)には登場するが、こういった整理は遊びの例外主義(exceptionalism)として、いまでは批判的な検討の対象となっている[22]。

では、連続しているはずの概念を、我々はいつから「まじめ」と「ふまじめ」を別のものとして考えるようになったのだろうか。これを特定の一点で断定するのは難しい。近代的な「勤勉」という価値観の登場とともに分かれたという説もあれば、いやいや、中世キリスト教文化や、プロテスタンディズムといった宗教との関連、科学的世界観と関わりあいがながら作り上げられたのだというものもある[23]。もっと古くは、そもそも「狩猟採集」から「農耕」への転換自体が問題だったのだという論もある。

それぞれの論が検討に値するものだろうが、時代的にもっとも古くまで遡ることになりそうな「狩猟」から「農耕」に至るという話を考えてみたい。先程も述べたように、ゲームと「狩り」との結びつきを主張する論は根強くある。ゲームといえば、人間の「狩猟本能」と結びついているのだという話をする人もよくいる。では、農耕を主とする社会において、遊びやゲームが発明されたり、熱心に行われたりすることはなかったのか、といえばそんなことはない。とはいえ、農耕という形式が狩猟採集の社会からの意識の変容を何も生まなかったのかといえば、それも言い過ぎになるだろう。

農耕を主とする社会において、「まじめ」「ふまじめ」区分を発展させる概念的萌芽は認められうるのではないだろうか。特に農耕が要請する労働の性質は、労働内容の標準化や、計画性といった要素とは確かに相性はよさそうだ。その意味で農耕が、狩猟よりも「まじめ」と「ふまじめ」の区分には馴染みやすいかもしれない。

もっとも、すでに述べたようにどこかの時点で、「まじめ」「ふまじめ」の連続性の構造が一八〇度転換したというわけではない。農耕はそれを転換させる仕組みの一つとして機能したのではないだろうか。

たとえば、アラン・コルバン『レジャーの誕生』[24]では、近代的な「時間」意識の発達が、労働の時間と、余暇の時間を分けていったことを多層的に論じているが、これは近世日本の村落においても近い現象が見られる。

江戸期の農村といえば「勤勉革命」が起きた時期であると評価されることもあり、あまり遊んでなさそうな印象があるかもしれないが、古川[25]によってなされた近世信州の村落の遊戯状況の研究によれば、それはそう単純なものではない。

近世日本の村落は「遊んでいなかった」わけではなく、むしろ遊んでいた。ただし、「遊び日」と呼ばれる仕組みを備えるようになっていた。これは、現代におきかえれば、制度としての「休日」に相当するだろう。

近代的な「休日」の制度は、特定の時間を、働く時間と、遊びの時間とに、明瞭に区分する仕組みである。自営業者であれば、実質的にその区分が曖昧なことも多いが、大半の学生や社会人は「平日」と「土日」はくっきり別の時間として意識している。

江戸期の村落においても「遊び日」は、個人ではなく、村落共同体によって決定された。そして、この遊び日の日数は一八世紀から一九世紀にかけて(地域差はあるものの)、かつて年間30~40日台だったものが、ところによっては50~60日台以上、最大80日までにも増加したという。

つまり、「遊ばなくなった」のではなく、働く時間と遊ぶ時間を分ける仕組みが拡大していったということだ。

「まじめ」「ふまじめ」の分節化は、フォーディズムに代表されるような近代的な労働内容の標準化だけでなく、「時間」を分節する意識が入り込んでいったことも手伝って、より強力に機能しはじめたということだ。

この区分を拡大したものは、他にも挙げられる。近代における「子ども」という概念の誕生が、保護されるべき子どものための遊びの時間や空間を生み出したことも、フィリップ・アリエスの指摘によってよく知られている。[26]

もちろん、言葉の意味と同様に歴史の起源に遡れば、それが「本来のあり方」だということにはならない。たとえば、遊びの歴史研究者がしばしば挙げるものとして、ゲームの「神託説」とでもいうべきものがある。これは、国内の研究者でも増川[27]や、池上[28]などが論じているが、歴史的にはゲームが神の意思を知るための手立ての一つとして成立していた時期があったという。こうした古来の歴史は、興味深いものである。そうした起源が現在のゲームの意味を全面的に規定しているわけではない[29]。

どのようなものを「ゲーム」として受容するかということは、いくつもの社会的事象が重なりあうことで、複層的に変容してきたということだ。

より細かいことを言えば、遊びやゲームを「ふまじめ」とみなす視点や、連続的に捉える視点、また逆にそれらを望ましいものとみなす多様な視点は、同時代・同地域であってもどれかの視点のみが一時期を「完全に」支配しているとまで言い切れるケースはおそらくそこまで多くない。

そして、それぞれの視点はときに社会制度や経済、思想といったものと結びつきながら、ときに強力なパワーバランスの変更をさせるに至った。そうして、地域ごとや時代ごとに変化を生んでいった、というのが実態だろう。

ちなみに近代における大きな変化として、18世紀であれば単に「ふまじめ」としてみなされた可能性の高い活動の一部が「まじめ」な活動となったものもある。その最たるものは学校の「部活」などとして「スポーツ」に取り組むことだ。スポーツマンシップのようなゲームに対する態度を推奨する社会的言説は、19世紀中盤から後半にかけて急速に形成されたものである[30]。

そして、一度分離してしまった「まじめ」と「ふまじめ」は、現代において再結合されようともしている。「エデュテイメント」「シリアスゲーム」「ゲーミフィケーション」といった概念は、これらの再結合をうながすために、要請されて登場していると言ってもいい。

2.2.1.3.2 競争的なものか、協力的なものか

我々のゲームや遊びの態度について「当たり前」の理解を突き崩してくるのは「まじめ」「ふまじめ」の区別だけではない。 勝ち負けを競い合うことこそゲームの楽しさだと我々は考えがちだが、これもまた、社会による影響を受けている可能性が指摘されている。

先ほど紹介したバカ族の子どもたちの研究では、遊びには競争的なルールがほとんど見られないという。競争的なルールを導入できそうな射的をする遊びでも、誰が一番うまいかを競うわけではない。「みごとやりで射抜いたら、みんなでワアッーと騒いで飛び跳ねて喜んで、交代するという、のどかなもの」だという。

ただし、競争的・攻撃的側面が全くないわけでもない。動物と対峙し、投石したりするときには、そこには真剣な競争的な雰囲気を感じ取っている。結論として、亀井は「子どもたちは、小動物を相手に一種の競争を楽しみ、人と人との間にそれを設定しないという遊び方をしている」と論じている[31]。

こうした遊びにおける競争意識のあり方は、他の狩猟採集民の文化でも研究されている。青柳まちこは、アメリカ先住民の遊戯を調査し[32]、亀井と同様に、アメリカ先住民のズニ族やトンガ族の遊びに非競争的(協力的・安楽的)な側面を見いだしている。ただし、青柳はすべての部族が非競争的であるとはみなさない。競争的社会を構成している北西の部族や、個人的社会を構成しているオジブワ族では、競争的・緊張的なゲームがよく遊ばれていると述べる。そして、青柳は結論としては、協力的な社会における遊びは協力的なものになり、競争的な社会における遊びは競争的なものが好まれるようになるのではないか、と述べる。

この傾向は、近年のより精密な研究でも検討されている。2021年に発表された研究では東南アジア~オセアニアのオーストロネシア語族の25の集団を調査した。その結果(1)他の集団との間で紛争が多く、協力的な陸上狩猟を行う集団は、協力的なゲームを行う傾向が強く(2)集団内部での紛争が多い集団は、競争的なゲームを行う傾向が強いという(Leisterer-Peoples, Sarah M., et al.2021)[33]。

そして、こうした態度は、生まれつきのものではなく、後天的に身につけるものであることが、移民の研究からうかがえる。メキシコの子どもと、メキシコからアメリカに移民をしたメキシコ系アメリカ人の子どもとの遊びを比較した研究では、メキシコの子どもたちは協力的な遊びを好む傾向が見られた。しかし、メキシコ系アメリカ人の子どもはより競争的な遊びを好み[34]、メキシコ系アメリカ人の移民三世になると、移民二世より競争的な遊びを好む傾向がみられるという報告もある[35]。

我々がゲームと聞いて何を思い浮かべ、それをどのように楽しむか。その態度は、自分では意識していなくても、どうやら自分が生きている社会のあり方と深く関わっている可能性がある[36]。

2.2.1.4 ゲームの対象の社会的構築

ここまでは、言葉の意味や「態度」といった、いわばゲームの周辺にあるものが、いかに社会的に作られているかを見てきた。しかし、影響はそれだけにとどまらない。ゲームのルールや内容、つまりゲームそのものの中身でさえも、社会のあり方から深く影響を受けている。

まずは、わかりやすい例から始めよう。どんなゲームが生まれるかは、その土地の自然環境に大きく左右される。たとえば、北米先住民のボール・ゲームの分布を調べた研究によると、ラケットや、野球のバットのような遊具は、温暖な平原地帯には見られる。一方、樹木が繁殖しにくい凍土地域ではほとんど存在していないという。また野球のようなタイプのゲームは、広いフィールドが確保できる地域でなければ難しい[37]。考えてみれば当たり前だが、広い野原がなければ野球はできないし、森がなければ木のバットを作ることも難しい。

農耕地域でこそ特徴的にみられる遊びやゲームも多数ある。寒川(2003)は、東南アジアにおける「綱引き」の分布状況を調査し、これが水稲耕作民において顕著にみられるものだと論じている。綱引きは、多くが稲の豊穣とかかわる儀式としておこなわれ、焼畑耕作民ではそれほど綱引きは遊ばれていない。東南アジアにおいて、綱引きは、水稲耕作民にとって特徴的なゲームだったと見ていい[38]。これは、綱の材料となる稲わらが、稲作文化の中で手に入りやすかったからかもしれない。その土地で手に入るもので遊びが作られるのは、ごく自然なことだ。

こうした地理的・環境的制約は、交通の発達していない時代には、遊びの中身に大きな影響があったと考えていいだろう。遠くの地域のものが手に入りにくいとなると、手近に加工できそうなものを使って遊ぶしかない。ゲームや遊びのバリエーションがこうした制約を受けるのは致し方ない。

こうした、物理的な環境制約は当然といえば、当然のことだが、もっと抽象的な「社会構造」のようなものも、普及しやすいゲームの種類に影響を与えている可能性がある。

そのことを示したのが、チェスのような「戦略ゲーム」の社会的分布を論じたロバーツら(1959)による古典的な研究である[39]。

ロバーツらは、43の社会においてチェスや将棋のような複雑な戦略的ゲームがあるかどうかを調べた。その結果、戦略的ゲームが普及している社会には明確な傾向が見られた。次の表を見てほしい。

社会構造と戦略的ゲームの関係 出典:Roberts et al.(1959)

| 戦略的ゲームあり | 戦略的ゲームなし | ||

| 政治的統合が低い | 社会階級なし | 3 | 13 |

| 社会階級あり | 2 | 5 | |

| 政治的統合が高い | 社会階級なし | 2 | 4 |

| 社会階級あり | 12 | 2 |

この表が示しているのは、戦略ゲームが存在する社会は、政治的統合が高度に成立[40]しており、かつ社会階級があるような複雑な社会であるケースが多かった。つまり、大きな国家のようなものがあり、個々人がそこまで平等ではない社会だ。他方で、独立した村落共同体のような政治的統合が低く、また社会階級がない社会においては、戦略的ゲームがないケースが多いということを示した。この相関関係は、より大規模で標準化された社会サンプルを用いた追試研究[41]においても、確認されている。

なぜこのような傾向が見られるのだろうか。

これは経済・物理的制約ほどに、わかりやすい因果関係を想定できる話ではない。ただ、ここに因果関係がありうることは想像に難くない。キングやポーンが別々の役割を担いながら戦いが進行する、というような事態は社会的な役割概念や、それに基づいた戦闘行為についての理解を前提としなければ、かなり抽象度の高いゲームになってしまう。遊べないとまでは言わずとも、比喩としては、ピンとこないものになるのだろう。おそらく、ある程度まで複雑な社会に生きているという経験がなければ、戦略的ゲームというのは受けいれられにくい類のゲームなのではないか、ということだ。

これは、社会階級という想像力の働かない世界に生きている人々が劣っているという話ではない。現代のコンピュータ・ゲームにおいても、あまりにも慣れない前提が多すぎると我々は理解できない。「パルスのファルシのルシがパージでコクーン」[42]とか言われると、戸惑ってしまうだろう。馴染んでいない概念を前提に思考を組み立てることは誰にとっても難しい。

その意味で、我々が受け入れられやすい「ゲーム」にも、おそらく限界がある。我々にまったく馴染みのない構造だらけで展開されるものを遊ぶことは、容易なことではない[43]。我々がすんなりと受け入れられる「ゲーム」には、おそらく、我々が生きる社会のあり方が作り出す、見えない枠組みが存在している。

2.2.1.5 影響を与える様々な社会的要因

さて、ここまで見てきたように、「ゲーム」「遊び」という現象は、実に様々な社会的要因によって、その輪郭を形作られている。言語の意味や範囲、遊ぶ態度、ゲームデザインの有無といった様々な要素が社会的な影響を受けて変化してしまう。

最後に、この章で触れてきた、または多すぎて触れられなかった社会的変化をリストアップして、複雑な絡み合いの幅の広さを示しておこう。

- 物質・技術的環境

- 物理的におもちゃとなる対象にアクセスできるか:生活圏内の近くに木の枝などが多くない地域では、長い棒を使った遊びは発展しない可能性[44]。

- 技術的に遊びを成立させ流通させられる社会かどうか:測定技術が発達していなければスポーツの記録のようなものは生まれにくい[45]。電力網が発達していない地域ではビデオゲームの流通は難しい[46]。

- 試合をする相手と会いにいくために遠くまで移動することができるかどうか:近代オリンピックやスポーツの大会のようなイベントは近代に鉄道網の発達に伴って盛んになっている[47]。

- 公式ルールが出版されていて、それにアクセスできるのか:出版技術が発達していない近代以前は、全国統一ルールの普及が難しい[48]。

- 社会制度

- ゲームが現実の結果を伴わない「安全なもの」であるか:遺産相続をくじで決めるといった慣習は、現実の結果に大きく関わる[49]。

- 休暇に関わる制度がどう存在しているか:休暇の時間がどう確保されているかどうかで遊び方が変わる[50]。

- 宗教的に遊ぶことがどう位置付けられているか:厳格な宗教コミュニティでは、ダンスや楽器演奏など遊びの内容の一部が禁止される[51]。

- 科学的世界観とゲーム/遊びの関連:オリンピックの金メダリストに占めるプロテスタントの割合が明らかに多い[52]。

- 法的に該当する遊びが許されているか:賭博は多くの社会で部分的ないし全面的に禁止されている[53]。かつてイギリスで大衆文化として流行っていた牛と犬を戦わせる遊びは法律で禁止されてから消失している[54]。また、特定地域の森では王や皇帝のみしか狩猟ができない[55]

- ゲームの内容を理解できるような社会に遊び手が生きているかどうか:王様がいない社会では「王様が兵士を戦わせて勝つゲーム」のようなものが理解されない可能性がある[56]

- 障がい者をどのようなゲームプレイヤーとみなすか:中世には障がい者どうしの戦いを見世物のように扱う事例があった[57]。現代ではパラリンピックや、障がい者向けのゲームコントローラーの開発など、位置付けが異なっている。

- 市場

- 遊びやゲームを扱うことで儲かる商売の仕組みがあるか:ビジネスモデルが確立され、大きく儲かるゲームは宣伝広告量が多くなり、結果として多く遊ばれるようになる。

- 当該地域で人気のある文化領域と関わりがあるか:各種のスポーツに関するビデオゲームがどれだけ流通するかは、当該地域で人気のあるスポーツの状況と相関する[58]。

- 社会的な態度

- ゲームが「楽しい」ものであるか:ギャンブラーや、RMTで生計を立てる人々にとってゲームの「楽しさ」は問題ではない[59]。

- 遊びやゲームを推奨することが社会的な望ましさに適っているか:遊びやゲームが教育、訓練等に資するものとして見なされるかどうか[60]。あるいは遊ぶことそれ自体に価値があると見なされるかどうか。

- 遊ぶことが将来の仕事と関わるか:狩猟採集社会では、遊ぶことと学ぶことが連続している[61]。

- 「ゲームとはこういうものだ」という社会的な言説がどのように存在しているのか:「スポーツマンシップにのっとって堂々と」というような言説が存在する社会とそうでない社会では試合に対する態度が変わる[62]。

- 動物をどのようなゲームプレイヤーとみなすか:近世ヨーロッパの貴族の間で、キツネなどの動物をボールのように扱う遊びが存在した[63]。

以上、遊びやゲームとして想定される意味の範囲、遊ぶ態度、遊びやゲームの対象といった多様な層が社会的な影響を強く受けることを見てきた。物理的環境、法や経済、社会構造、技術。さらには言説、ステレオタイプ、宗教にいたるまで。 ゲームや遊びという現象は、それらが多層的に絡み合いながら成立している。

もっとも、影響関係は一方通行ではない。社会に影響を受ける以上に、遊び自体が社会・文化をつくりだしているのだ、という逆の因果もある。たとえば野球やサッカーといった近代スポーツは、マスメディアの報道内容、教育カリキュラム、大学入試や就職活動における評価などに影響を与えている。わざわざデータを持ち出さなくても現代人の多くが直感的に知っていることだろう。

遊びやゲームと、社会は相補的に、そのありようを変化させている。互いに影響を与え合い、形作り合う、共犯関係ともいえるし、共進化といっても良い関係にある。 多くの要素と関係し、移ろいやすく、曖昧さがある。それは遊びやゲームを首尾一貫した対象として論じることをひどく難しくしている大きな理由の一つである。社会との関係の中で常に姿を変え続ける、生き物のような「現象」としての側面がここにはある。

[1]ルートウィヒ・ウィトゲンシュタイン/大森荘蔵訳(2010)『青色本』ちくま学芸文庫, pp. 43-44

[2]ここでの、ヴィトゲンシュタインの主張はゲームの定義が「できない」ということではなく、ゲームが「複数の定義が可能」であることを述べていることにも注意したい。この点については、Laas, O. (2016). On game definitions. Journal of the Philosophy of Sport, 44(1), 81–94. が論じている。Laasによれば、ウィトゲンシュタインの議論の要点は、下記の4点である。(a)定義にはさまざまな種類があること(b)定義は定義者の目的に関係するものであること(c)定義は物事の本質を捉えていないこと(d)定義の意味は、概念や言語の要素一般と同様に、言語ゲームや理論に依存していること。

[3]ゲーム研究の文脈では、この観点に対して同意を示すものと、そうでないものの双方があるといえる。同意するものとしては、たとえばミラー,1968,p.21は、「遊びについての直接的、 包括的な理論を準備しようとする壮大な企てがうまくいかない理由の一つは、 遊びを、共通の核をもつとともに他のすべての活動と区別される特性をもった活動として定義しようとするからである。」Susanna Millar ,1968,The Psychology of Play,Pelican, p. 21。他方で、Suitsのような試みは定義の難しさを乗り越えようとするものとして位置づけられるだろう。

[4]日清の公式の説明では、「汁がない“焼そば”と“カレー”なので手や周辺機器が汚れる心配がなく、ゲームをプレイする合間の食事にピッタリです。 」と書かれているが、これはほとんど意味のない説明になっている。実際のローカルな文脈を説明しなくても、伝わる人には伝わるし、伝わりにくい人には、不要に長い説明をして首を傾げられるだけになるだろう。(日清食品株式会社(2023)「日清ゲーミングカップヌードル エナジーガーリック&黒胡椒焼そば」 「日清ゲーミングカレーメシ エナジージンジャーキーマカレー」(9月18日発売)https://www.nissin.com/jp/company/news/11871/ <2025年10月28日閲覧>)

[5]1990年後半の「LANパーティ」あたりから遡る記載も見つかるが、原稿執筆時点では、あまりはっきりとこの用法について詳細に調査した論文などは見当たらない。

[6]コロコロオンライン(小学館):「ゲーム業界最大の謎!? ゲーミングPCが虹色の秘密がついに判明!!」(2020年9月6日)https://corocoro-news.jp/news/128721/<2022年8月30日閲覧>

[7]このゲーミングカップヌードルの事例だと、カフェインなどエナジードリンクによく含まれているものを含んでいる。これもエナジードリンク(Monsterや、Red Bull)がゲーマー層をターゲットに10年以上マーケティングを行ってきた文脈にのっかっている。

[8]一例として、小西公大(2024)「インドの沙漠で痛感した日本人のヤバい「劣化」」,東洋経済オンライン,https://toyokeizai.net/articles/-/849030?page=4 <2025年8月30日閲覧>を挙げておく。

[9]阿部生雄(2009)『近代スポーツマンシップの誕生と成長』筑波大学出版会、四頁、阿部生雄(1984)「スポーツの概念史」岸野雄三編著(1984)『体育史講義』所収、大修館, pp. 120-125

[10]H・G・ガダマー『真理と方法』p.148

[11]増田靖弘ほか(1989)『遊びの大辞典』東京書籍、p.17。なお、「遊び」の古語も歴史的にさまざまな変遷をしており、「踊り」だけが語源ではない。

[12]増田靖弘ほか(1989)『遊びの大辞典』東京書籍、p.19。

[13]増田靖弘ほか(1989)『遊びの大辞典』東京書籍、p.27および、増田靖弘,1989『スポーツ語源散策』東京選書p. 33

[14] 増田靖弘(1989)『スポーツ語源散策』東京書籍、p. 32

[15]増川宏一(2000)『合せもの』法政大学出版局

[16]増田靖弘(1989)『スポーツ語源散策』東京書籍、p. 33

[17]増田靖弘(1989)『遊びの大辞典』東京書籍、p. 19によれば、『宇津保物語』『土佐日記』『竹取物語』などにそういった用例が見られるという。

[18]Felix Lebed. 2020. Play and Spiel are not the same: Anti-Wittgensteinian arguments and consideration of game as a kind of human play. Games and Culture: 1–19.

[19] ただし、これも、各国語について細かく言えば「一言にまとまっているとも言えるが、この部分の意味は分離している」といった細かな違いが見られる事が多く、あくまでこの表は便宜的なものとして見るのがいいだろう。

[20]狩猟採集民の生活調査における遊戯の特質を論じたものは数多くある。国内で読めるものとしては、特に寒川恒夫を中心としたスポーツ人類学の分野での研究成果として、頻繁に扱われている。ネイティヴ・アメリカンからエスキモーの遊戯まで、様々な事例について論じられている。入門書としては、たとえば、寒川恒夫編『教養としてのスポーツ人類学』(大修館書店、二〇〇四)などがある。

[21]亀井伸孝『森の小さな<ハンター>たち 狩猟採集民の子どもの民族誌』(京都大学出版会、二〇一〇)、七二頁

[22]この「例外主義」との批判はMalaby(2007)により提起されたもの。カイヨワによる「遊びはほかの生産活動とは切りはなされ、孤立の位置を保っている」(p.14)といったような発想が批判の対象となっている。他方で、遊びと社会活動との混合を論じたホイジンガはその批判の対象とはなっていない。

[23]これについては、グートマン(1978) の観察が興味深い。プロテスタントは近代において、スポーツを含めた遊びについて否定的な見解をたびたび出している。しかし、その一方で、プロテスタントは金メダリストに占める割合が多く、直接的な因果関係の推定が難しい。グートマンによれば、プロテスタンティズムは、科学主義的世界観を構築しやすいため、それがスポーツ推進の媒介変数のようなものとして機能しているのではない、という観察を加えている。(GUTTMANN, A. 1978. From Ritual to Record: The Nature of Modern Sports. Columbia University Press. pp.80-89)

[24]アラン・コルバン,2010『新版 レジャーの誕生』藤原書店

[25]古川貞雄,2003『増補 村の遊び日』農山漁村文化協会

[26]フィリップ・アリエス. (1980). < 子供> の誕生: アンシャン・レジーム期の子供と家族生活.杉山光信・杉山恵美子訳. みずず書房.

[27]増川宏一(1992)『さいころ』pp. 83-86,(法政大学出版局)

[28]池上俊一(1994)『賭博・暴力・社交―遊びからみる中世ヨーロッパ―』講談社選書メチエ

[29]もちろん、影響がないわけではない。ギャンブルを主たる調査対象としているMalaby 2007によるゲーム概念の定義では、(神託説とは異なるが)偶然性の概念が重要なものとして位置づけられてはいる。

[30]この論点は、先述の阿部生雄(2009)などに詳しい。

[31]亀井(2010), pp.96-97

[32]青柳まちこ(1977)『「遊び」の文化人類学』講談社現代新書, pp 159-197

[33]傾向性をベイズ推定で確認するという研究であり、この研究は因果効果についての推定を含むものではない。Leisterer-Peoples, S. M., Ross, C. T., Greenhill, S. J., Hardecker, S., & Haun, D. B. (2021). Games and enculturation: A cross-cultural analysis of cooperative goal structures in Austronesian games. PLoS One, 16(11), e0259746.

[34]Kagan, S., & Madsen, M. C. (1971). Cooperation and competition of Mexican, Mexican-American, and Anglo-American children of two ages under four instructional sets. Developmental Psychology, 5, 32–39.

[35]Kagan, S., & Knight, G. P. (1979). Cooperation-competition and self-esteem: A case of cultural relativism. Journal of Cross-Cultural Psychology, 10, 457–467.

[36]もっとも、ホイジンガのような見地に立てば、因果の矢印が逆の可能性もなくはない。社会が遊びに制約をあたえているのではなく、遊びやゲームをめぐる態度のほうが社会のありようを形成している可能性も否定はできない。

[37]荻浩三(2004)「北米先住民のボール・ゲーム(球戯)の分布と特性」寒川恒夫編『教養としてのスポーツ人類学』pp. 169~173, 荻浩三. (2013). 北米先住民族の民族遊戯の地理的差異―S. Culin の調査報告書を基本資料として―. 運動とスポーツの科学, 19(1), 11-22.

[38] 寒川恒夫(2003)『遊びの歴史民族学』明和出版pp. 120-124。なお、狩猟採集民における例外としては、マレー半島に住むサカイ族が綱引を行っているのみだという。サカイ族の綱引きは、近接するマレー族から借用したものだという。

[39]Roberts, J. M., Arth, M. J., and Bush, R. R. (1959). Games in culture. American anthropologist, 61(4), 597-605.

[40]こうした概念分類は、Murdock, G. P. (1957). World ethnographic sample. American Anthropologist, 59(4), 664-687.に依拠している。

[41]Chick, G. (1998). Games in Culture Revisited: A Replication and Extension of Roberts, Arth, and Bush (1959). Cross-Cultural Research, 32(2), 185-206. https://doi.org/10.1177/106939719803200204 (Original work published 1998)による標準異文化サンプル(SCCS)を用いた追試がある。ただし、これらは観察研究であり、因果関係を示すものではないことと、Robertsら(1959)の主張の全てが支持されているわけではないことに注意。

[42]『ファイナルファンタジーXIII』(2009)の序盤でキャラクターが喋るセリフ。多くのプレイヤーにとって意味がとれなかったセリフとして有名。

[43]また、高度に発展した社会であればあるほど、複雑なシステムのゲームが一般化するというわけでもない。たとえば、中川大地(2015)『現代ゲーム全史』早川書房は、ビデオゲーム史においては、『Tennis for two』(1958)のような運動的な要素をもつゲームが、『XOX』(1952)や『Nimrod』(1951)のような数学的・戦略的ゲームのあとに登場したことを指摘している。これは戦略的なゲームの多くが連続的な変数を使わずとも、離散的な変数による処理のみで実現可能であったという技術的な要因によるものだが、ここでは戦略的な複雑性をもったゲームの登場の歴史的順序が、アナログの遊戯史とは逆転現象が起きている点で興味深い。

[44]荻浩三. 2013

[45]Guttmann, A. (1978). From ritual to record: The nature of modern sports. Columbia University press.pp.15-56

[46] Iyinolakan, Olayinka D. (2023) “Nigerian eSports and Video Gaming as the Next Economic Frontier: Market Efficiency, Restraints and Opportunities,” Journal of Emerging Sport Studies, 10.

[47]Dietschy, Paul (2013) “From Train to Plane: The Invention of Association Football Mobility, 1863–1949,” Mobility in History, 4(1), pp.62–72.

[48]Patrick Hastings (2025). If You Print It, They Will Come: Baseball’s Early Years., Library of Congress. https://blogs.loc.gov/bibliomania/2025/05/28/if-you-print-it-they-will-come-baseballs-early-years/ <2025年8月31日閲覧>

[49]Malaby,2007

[50]アラン・コルバン(2010)『新版 レジャーの誕生』藤原書店、古川貞雄(2003)『増補 村の遊び日』農山漁村文化協会

[51]田里千代(2004)「遊びと文化」(『教養としてのスポーツ人類学』大修館書店, p. 87)

[52]Guttmann, A. (1978), p.83。直接的な因果は主張されていない

[53]増川宏一(1982).『賭博II』、法政大学出版局

[54]松井良明.(2010). 『スポーツと政治的なるもの-英国法からの問い-』.叢文社

[55]溝井裕一. (2014). 『動物園の文化史 – ひとと動物の5000年』. 勉誠出版. pp. 73-74

[56]Roberts, J. M., Arth, M. J., and Bush, R. R. (1959)、Chick, G. (1998)

[57]池上俊一. (2003). 『遊びの中世史』. 筑摩書房.p.155

[58]Roth, M. (2025). Unboxing Japanese Videogames: A Metadata-based Approach to the Production and Distribution of Spatial Instability. MIT Press.

[59]Malaby,2007

[60]是澤博昭(2009)『教育玩具の近代 教育対象としての子どもの誕生』世織書房

[61]亀井(2010)

[62]阿部生雄(2009)

[63]ゲームブルック=ヒッチング, エドワード. 片山美佳子 訳. (2022). キツネ潰し. 日経ナショナルジオグラフィック. (原著 Brooke-Hitching, E. (2015). Fox Tossing: And Other Forgotten and Dangerous Sports, Pastimes, and Games. Simon and Schuster.)

この記事は、2025年10月30日に公開しました。本連載では、書籍に掲載される内容とは別に、連載としてはゲ

これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。