2020年4月10日、日本を代表する映画監督のひとり、大林宣彦さんが亡くなりました。奇しくもその日は、最新作『海辺の映画館―キネマの玉手箱』が公開されるはずだった日。多くの人がイメージするのは「尾道三部作」だと思いますが、最後の最後まで映画という表現の可能性を追求し続けた果ての、まさに大往生でした。このコロナ禍で、遺作を劇場で観られる日は先延ばしになってしまいましたが、いまこそ日本映画を変えた大林作品の衝撃を、改めて追体験するチャンス。そう考えて、大林監督とゆかり深い映画人である樋口尚文さんに、その足跡と魅力をうかがいました。

端的に言うとね。

いま「大林宣彦」を振り返る

──今日は「映画史にとって大林宣彦とはどういう存在だったのか」というテーマでお聞きしたいと思っています。大林監督は日本映画史においても戦後サブカルチャー史においても、とても重要な存在なのは間違いない。しかし、批評的にしっかりとした位置づけがされているとは言い難いところがあると思います。なので、今日は大林監督と親交も深かった樋口監督に改めて大林監督について、お伺いしたいと思っています。

樋口 私は1977年、中3の時に大林監督の最初の劇場用映画『HOUSE』(1977年)を試写で観て衝撃を受け、その直後には大林さんご本人と出会っていました。以後の私は電通に入ってテレビCMのクリエーターをやりながら映画評論業を続け、映画を監督することにもなりましたので、思えば大林さんが切り開いた道を後から追いかけ続けていたわけです。結果、中学時代の出会いから大林さんが亡くなるまで43年もご縁は続きました。直接スタッフとして師事ということはないのですが、膨大な会話や手紙、メールで終生本当に濃いやりとりをさせていただいた。ご一緒にテレビCMを作ったことも幾度かあります。

ただ、そんなおつきあいをもってしても、大林監督を映画史にどう位置づけるのかはたしかに難しいですね。縦軸のヒストリーを追うだけでも、あまりにも多面的な顔をお持ちの方なので、鳥観図的に総覧しないとなかなか大林監督の正体は見えてこないかもしれません。一般的には角川映画か尾道三部作(※大林監督の故郷である尾道で撮影された『転校生』(1982年)、『時をかける少女』(1983年)、『さびしんぼう』(1985年)の三作)の人ですよね。でも、そのポピュラーに見える部分は実はごく限られた一面で、大林監督を語るうえで壁になっているかもしれません。

──樋口さんとしては、大林作品の最初の出会いは『HOUSE』なんですか?

樋口 『HOUSE』に中3で出会った時すでに、普通の映画少年よりは詳しかったので、大林さんがコマーシャルの鬼才だということは知ってたんですよ。CMはクレジットがついているわけではないので、基本は「詠み人びと知らず」なわけですが、その筋の本を見れば、チャールズ・ブロンソンを起用した「マンダム」やソフィア・ローレンの「ラッタッタ」(※ホンダ「ロードパル」のCMフレーズ)などを作った人だという情報は載っていたので。そこで気づいたのは、僕らが1960年代に出会って「これ何か変わってるな」と印象的だったCMのどれもこれもが大林さんの作だったということですね。それから、大林さんが16ミリで撮った自主制作の短編『EMOTION=伝説の午後・いつか見たドラキュラ』(1966年)は観ていて、ある程度の予備知識がありました。

そういう中で、ついにその大林宣彦が東宝のお盆興行である山口百恵・三浦友和共演の『泥だらけの純情』との併映で商業映画デビューするということになった。百恵ちゃんも大好きだったので、なおさら楽しみな二本立てだったんですけど、でもやっぱり「大林さんの方を先に観たいな」と待ちきれなくなって、試写会に応募したんです。

それに当たって、僕は銀座の試写会で観たんですが、もうただただ呆然としました。試写室を出たら雨上がりで、『HOUSE』に出てきそうなアーティフィシャルな夕陽だったことをよく覚えています。熱に浮かされた僕は何をしたかというと、いきなり大林家に電話したんです。ちょうど自分も8ミリで自主映画を作ろうと思っていたところだったので。作り手目線で見ると、この映画は一体どんな工程を経て作られているのか、さっぱりわからない。それで電話したらプロデューサーである奥様の恭子さんが出たので、「中学3年生の映研の者ですが、『HOUSE』という作品がどんなやり方で出来上がったのかさっぱりわからないので、どうやって作るのか教えてほしい」と尋ねた。アホというか無鉄砲というか(笑)。それが大林監督との出会いです。

──すばらしいエピソードですね(笑)。

樋口 すると恭子さんは「面白い子ね」と笑って、ちょうど大林監督は次の作品『瞳の中の訪問者』(1977年 ※手塚治虫原作のマンガ『ブラックジャック』の実写映画化)にクランクインするところだったので、見学にいらっしゃいよと太っ腹なお誘いをいただいた。それでお言葉に甘えて意気揚々と日活撮影所のセットにうかがうと、監督はそんなただの中学生にも非常に懇切丁寧に現場で映画作法について解説してくださいました。それはもう感激でした。撮影が一段落するたびに、見学してる私のほうにやって来て、今思えばすごくハイブロウなお話をえんえんとしてくださって、またスタッフから声がかかると撮影に戻る……それをまる一日。まあ頭がさがりました。

CMディレクターから映画監督へ

──まず前提として押さえておきたいこととして、大林監督はたくさんの自主映画は撮られていましたが、決して撮影所に所属している助監督から監督になったわけではなくて、CMのディレクターからの転身だったわけですよね。今でこそ、CMやMVのディレクターが映画を撮るのは当たり前かもしれませんが、当時としてはやはり異例のことだったんでしょうか?

樋口 異例というか、かなり衝撃的な出来事です。当時、映画監督というのは、東宝や松竹や東映といった企業が採用して育てる企業内職人でした。インディペンデントの監督というのは、メジャーな映画界の外部だったんです。

さっき話に出た日活撮影所なんて1950年代末の邦画黄金期には「東洋のハリウッド」と呼ばれていたので、その頃の映画界はいわばバブル期のフジテレビみたいな花形商売でした。映画会社は一流大学のトップクラスの学生でないと到底採用してくれない狭き門だった。でもテレビが普及したりレジャーが多様化したりで、そんな映画産業は一気に傾いてしまい、70年代ともなると社員監督たちすら映画を撮る機会を失っていた。企画のマンネリ打開のためにまれに経営サイドが他社の監督を招聘することはありましたが、くすぶる社内の監督会から猛反対を受けた。まして大林さんの場合は、商業映画の実績もないテレビCMのディレクターに撮らせようという話ですから、東宝の社員監督たちからは「そんな胡乱なよそものに撮らせるのか」とものすごい反対があったわけです。そこで、動いたのが監督会のトップの岡本喜八監督で、「我々も排他的になっているとマンネリになってしまうから、こういう外部の才能を招いて刺激を受けようではないか」という一大演説を行って承諾させたという経緯があります。

──そのときに大林監督に白羽の矢が立った理由は、CMディレクターとしての高い評価があったからなんでしょうか。

樋口 1960年代以降、日本映画が産業として衰退しているときに、撮影所をスタジオレンタル料で支えたのがテレビCMです。そこで東宝の撮影所を使っていたのが大林監督でした。東宝所属の監督などは当時、「よくわからない自主映画の外様がなんだ!」と高楊枝で言っていたかもしれないけれど、実は自分たちのおまんまを食わせてくれていたのは大林監督とCMスポンサーだった。そういう意味で、70年代の大林さんは撮影所的にはお大尽さまだったんですね。

──いま風に言うと、幻冬舎における箕輪厚介みたいなものですね。文芸中心の出版社に、他社から移籍した編集者がビジネス書で当てていく、という。

樋口 構造的には近いかもしれないですね。そしてもちろんCM自体も、「マンダム」などはCMで会社が持ち直したというくらいのインパクトがあった。そういった話題のCMをたくさん作っていた大林さんに、東宝の子会社にあたる東宝映像が、「いい企画ないですかね」と話をもちかけたのが事の始まりらしいです。

──それが商業映画デビュー作の『HOUSE』だったわけですね。『HOUSE』の話に入る前に、CMディレクターとしての大林宣彦の個性はどういうものだったんですか。

樋口 最初にお話しした『HOUSE』公開の後、撮影中の大林さんに会った際に、こういう質問をしてみたんです。「大林監督の映画って、すごくCMっぽいけどどうしてなんですか? やっぱりCMディレクターだからですか?」と本人に聞いたんです。すると「厳密に言うと、CMが大林調なんだよね」とおっしゃった(笑)。それは僕にとってはコペルニクス的転回で、目から鱗が落ちました。それまで、日本のCMにはインフォマーシャルみたいなものしかなかったんです。要するに、そこにドラマ仕立てだったり、イメージビデオのようなものだったり、ある種の演出とか粉飾をともなう表現というものを持ち込んだのが大林監督。今のCMの祖型を作った人なんですよ。

──単なる告知媒体であったCMに、劇映画の手法を持ち込んで表現に昇華したのが大林宣彦だったということですか?

樋口 そうです、それは映像史的な出来事だったわけです。僕が電通に入った80年代後半ともなるとCM稼業は花形商売のように言われていましたが、元々は出入りの写真屋さんみたいな扱いに近かった。だから、テレビCMはそれまで「テレビチラシ」だったんです。そこに作家はいないし、「やっといて電通さん」みたいに固有名詞で呼ばれていなかった。そんな広告業界をグレードアップして、「CMディレクター」という職業を確立したのが大林監督でした。それで、そのまま大林調で『HOUSE』を作って、「なんでCMなんですか?」と聞かれたら、「いや、CMが大林なんです」と答えたんです。

大林さんとしては8ミリや16ミリの自主映画だろうが35ミリのCMだろうが、やっていることはすべて境界なく大林調で、CMを観ていても『いつか見たドラキュラ』や『Complexe=微熱の玻璃あるいは悲しい饒舌ワルツに乗って葬列の散歩道』(1964年)のような出演者のアクションやアングル、カッティングのタッチまであの特異なタッチがふんだんに盛り込まれていて、それらは多くのCMのなかでも格段に異彩を放っていたんです。言ってみれば、日本放送広告史における作家主義の到来ですね(笑)。

商業デビュー作『HOUSE』の衝撃

──面白いですね。CMの世界からやってきた大林監督が山口百恵・三浦友和映画の併映作品の『HOUSE』で映画界に殴り込みをかけた。僕はやっぱり最初に尾道三部作あたりから入ったので、あとから『HOUSE』を観て、なんというか愕然としました。これ、公開当時はどう受け止められたんですか。

樋口 それはもう繰り言のように申しますが衝撃的でした。当時おもしろかったのは、こんなものを喜ぶのは僕みたいなマニアックな客だけだろうと思っていたら、『泥だらけの純情』に連れてこられた全国の子どもたちが「これは変すぎる! なんだかわからないけど、面白い!」と反応したんです。百恵・友和映画がメインなので、『HOUSE』が失敗しても、トータルでは絶対損しないという構えであったわけですが、集計してみると『HOUSE』上映時のほうがお客さんが多い。

実際の客入りを集計してみると、まず『HOUSE』を観て、百恵ちゃんの『泥だらけの純情』をやっている間はロビーでお菓子を食べて待ってて、もう一回『HOUSE』を観るみたいなケースが多かったということに、東宝さんが気づいちゃった。たとえば1日5回上映する場合、最初は『泥だらけの純情』3回、『HOUSE』2回だったのが逆転したという話もあります。「何かこれすごいぞ」という感じは、子どもにもわかったんですね。

ただ、評論家はヒステリックに「こんなものは映画じゃない」と言っていた人もけっこういたという印象です。

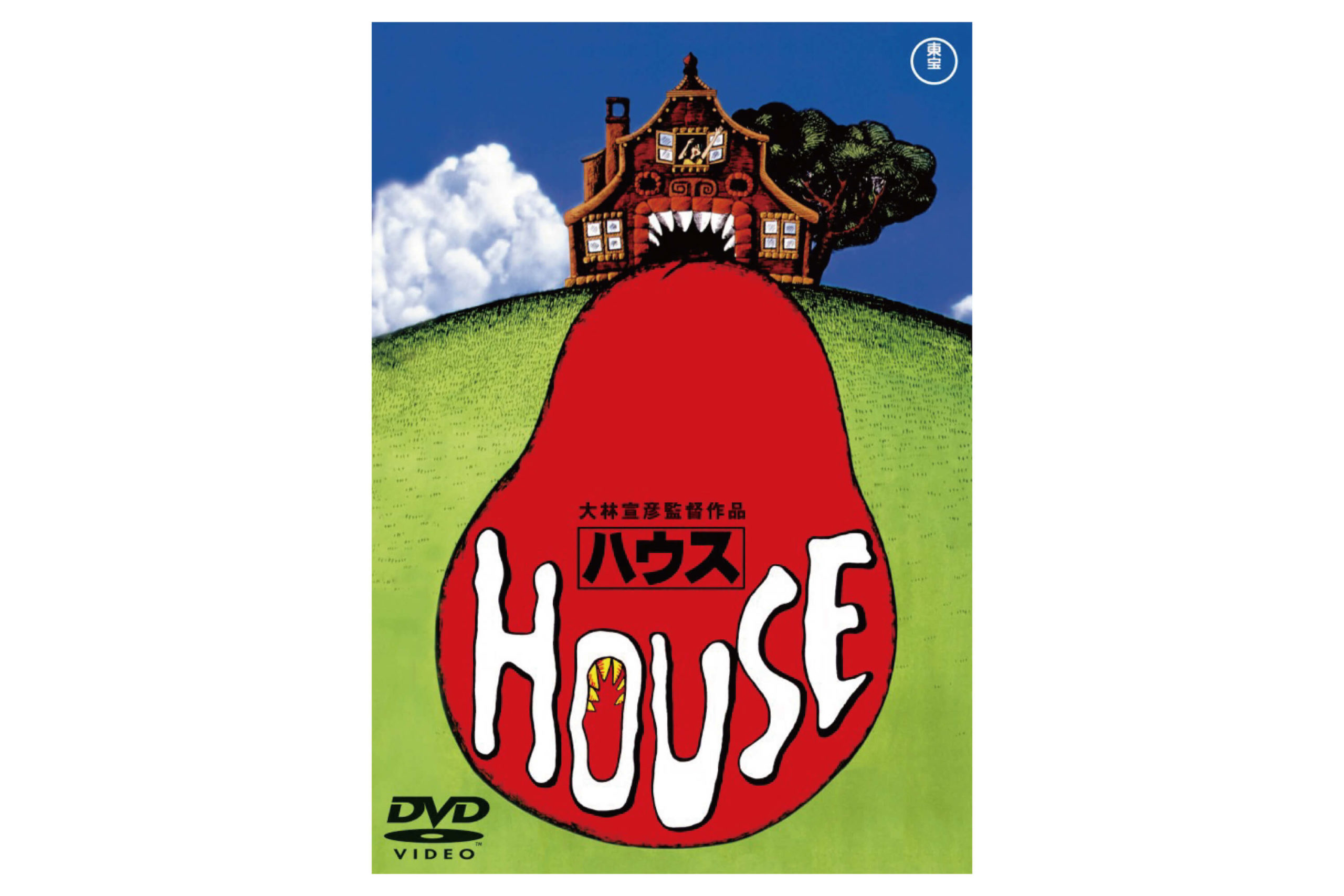

▲『HOUSE ハウス』(1977年)

大林宣彦監督の商業デビュー作。夏休みに「おばちゃま」の家・羽臼屋敷を訪れた7人の少女たちが、その屋敷に食べられてしまい次々と姿を消していくというファンタジック・ホラー。のちのアイドル映画路線の先駆けとなる少女たちへのフェティッシュとキッチュな映像表現が衝撃を与えた。

──『HOUSE』の何が、子どもたちに刺さったのでしょうか。

樋口 たぶん、あの映画がとっつきやすかったのは、無名の出演者が多いながらも、基本的にはアイドル映画・美少女映画のフォーマットになっていたことでしょうか。しかも、それまでお盆にやってた日本の怪談映画とは違う、ちょっとモダンホラー的な香りのする『ヘルハウス』とか『家』みたいなテイストの映画で、それをアイドルの卵みたいな人がやってるという新しさが伝わったんだと思います。

でも、そうでありながら、フィルムが醸し出す大林さんならではのリリシズムというか、えも言われぬフィルムの生理や抒情みたいなものが子ども心にも響いて、わけもわからずキュン死するティーンの観客が多発したのではと(笑)。

──たとえば、あの合成を多用した、ある種のおもちゃっぽい絵作りは、当時どう評価されていたんですか? 今の映画に慣れている人が観ると、そこにまず面食らうと思うんですけれど……。

樋口 あれも8ミリ、16ミリの自主映画のときからまったく変わっていないんですよ。その世界観を35ミリの商業映画サイズでリミックスすると、ああいうことになる。それがチープに見えたり、あるいは謎のポップさが生まれたりする。あのキッチュさは、もともとの大林監督ご自身の映画感覚ですね。でもそのオーラを発する源泉はハンドメイド感にあるので、書き割りのようなマット画をオプチカル合成する、という嘘っぽさが要なんです。だから、大林さんはしばしば映像の魔術師みたいな言われ方をするけれども、精巧な迫真のCGなどはお似合いではない‥…というか終生興味を示されなかったんですね。そして、いわゆるSFX的な特撮技術がたくさん使われた『漂流教室』(1987年)にあっても、そういう技術を迫真性やリアルさには一切向かわせない。当時はコンピュータ制御のカメラで違和感のない合成を求めるのが主流だったんですが、そんな風潮にはおかまいなく手持ちカメラで背景がずれまくった合成をわざわざやっていた(笑)。でもそこにこそ、大林さん固有のフィルムの抒情が降ってくるわけです。ゼロ年代に入って、大林さん最後の大がかりなテレビCMをご一緒に作ったのですが、その時もデジタル合成ではなく、わざわざイマジカの倉庫に眠っていたオプチカル合成の機器を引っ張り出してやってみようと言われてビックリしました。実際、ものすごく味のある不思議な抒情が生まれるんですが。

──そのキッチュな感覚はどういうところから出てきたんでしょう。

樋口 さかのぼると16ミリ時代の『Complexe=微熱の玻璃あるいは悲しい饒舌ワルツに乗って葬列の散歩道』で急激にあの大林調のタッチとキッチュ美学がまとまっていった感じがあって、続く『EMOTION=伝説の午後・いつか見たドラキュラ』、『CONFESSION=遥かなるあこがれギロチン恋の旅』(1968年)あたりで確固たる大林スタイルが確立したのかなと思います。このへんになると、ほとんど『HOUSE』と一緒ですね。「いつか見たドラキュラ」と言うぐらいだから、今まで観たいろんな映画に対する骨董的オマージュなのかと思いきや、そうではない。もう大林監督ならではの、オリジナルのフィルムの生理としか言いようがない新しい映画が生まれた。

──ちょっと初期映画っぽいところもありますよね。映像が物語の器ではなくて、映像そのものの魔法だった時代の映画に回帰しているところがあるように思います。その結果のひとつとして、映画の自然主義的なリアリズムからは離れたところから撮っていますよね。

具体的にはそれは身体観にあらわれていて、アニメ批評の用語で述べるならキャラクター的リアリズムに近いと言えば近い。ミッキーマウスは作中で身体がぺしゃんこになってしまっても次のカットではすぐに復活して走り出す「死なない身体」として描かれるのだけれど、大林監督の映画で描かれる身体にはこれに近い感覚が少し混じっている。

しかし、明らかに異なってもいる。たとえば『HOUSE』では登場人物たちの身体が、バラバラになったりするのだけどそのまま生きていて他の登場人物に語りかけたりする。しかしその一方で、アイドルたちのナマの身体にほとんどドキュメントのように徹底的に寄り添って撮っている。このほとんど両極端な身体が融合して切り離せなくなっていると思うんです。

樋口 そういう大林スタイルは、主にポストプロダクションによるところが大きいんですが、面白いのは撮影するときです。たとえば、女優さんの演技を撮る際は、意外にさらっと撮る。宇野さんがおっしゃるように自然主義的なものから離れた映画の作りなのに、女優さんの撮り方はドキュメンタリー寄りです。そこが大林監督の独特なところですね。少女という一番うつろいやすい存在をドキュメンタリーのように撮る。その後、ポストプロダクションで加工して自家薬籠中のああいう形になるんです。

──あんな距離感とリアリズムの基準で撮っている人って、後にも先にもいないと思うんです。アニメなら、二つの異なるリアリズムをつないだり、混ぜたりしやすいんですが、実写でそんなことをやっている人は他に知らないですね。

樋口 大林監督の最初の作品は6歳の時に作った『ポパイの宝島』というアニメーション映画です。そこには冒険もあり、エロまであるらしい(笑)。そういうアニメーション的な感覚の系譜にあるんでしょうね。

角川映画への合流と「尾道」への道──『ねらわれた学園』『金田一耕助の冒険』『転校生』

▲『ねらわれた学園』(1981年)

眉村卓の同名小説を原作に、角川映画の若手女優として注目を浴びていた薬師丸ひろ子を主演に起用したSFテイストの学園ジュブナイル。超能力で学園を支配しようとする転校生や世界征服を目論む謎の男を相手に、自らも超能力に覚醒したヒロインが立ち向かう。

──『HOUSE』の後は『金田一耕助の冒険』(1979年)、『ねらわれた学園』(1981年)など、角川映画に合流していきますね。僕は1978年生まれなので、もちろんリアルタイムでは観ていない。僕が角川映画という存在を認識したのは中学生の頃で、『天と地と』とか『REX』とか、末期のちょっと……な時期だったんですが、当時の角川映画というのはどういう位置にあったんでしょうか。

樋口 鼻つまみものどころじゃないですね(笑)。批評家からは、あれはただのお祭り映画で、見掛け倒しのハリボテみたいな扱いではなかったでしょうか。でも、大衆は角川映画を熱烈に支持した。久しく元気のない映画界で、あの異業種から攻め入った異色の殺気あるプロデューサーが、メディアミックスによって映画を大イベント、一大祭りに仕立てあげた。その賑々しさに誘われて、珍しく映画館に行くことがイベントになった瞬間でしたね。また、邦画各社は映画にお金をかける度胸を失っていたので、『犬神家の一族』『人間の証明』『野性の証明』といった大作志向の華やかさが、これまた新鮮だった。お客としては映画そのものを観てちょっと思ったものと違うなと思っても、経験としては大変愉しいことだったので案外文句はなかったと思いますよ。硬派の批評家はコテンパンだったけど、私はけっこう楽しかったので、のちに功罪はあれど角川映画の出た意義は大きいという再評価をやって、角川映画の方に感謝されました(笑)。

その初期角川映画のブロックバスター時代を経て、やがて作品傾向が大作志向からプログラム・ピクチャーの再興へとシフトして行くんですが、そこでは大林監督をはじめ崔洋一監督や根岸吉太郎監督、澤井信一郎監督といった日本映画の新進気鋭の異才たちをどんどん監督として登用した。それは同時に、角川が自前のスタアを育てて角川アイドル映画を打ち出してゆく時代でもあったんですね。この時期の角川映画は、本当に日本映画史を変えたと思うんです。

──『HOUSE』に当てられた樋口少年には、大林監督が角川映画に合流していく流れは当時どう見えていたんでしょうか。

樋口 僕は「待ってました! さすが角川映画!」と思いました。角川映画は評論家からの評判は悪かったんですけど、お客さんは「角川は次に何やるのかな」と待っていた。そこで、「『金田一耕介の冒険』を角川が大林監督で撮るのか!」ということで、すごく楽しみでした。そしてまたできた映画もとんでもないキテレツなスラップスティックで、期待の斜め上を行きましたが(笑)。『ねらわれた学園』は『セーラー服と機関銃』直前の薬師丸ひろ子人気がピークになりつつあるときの映画です。眉村卓の原作はティーンのバイブルのようなものだったので、『ねらわれた学園』を薬師丸ひろ子主演で大林監督が撮るという組み合わせに、みんな興奮していましたね。

──角川映画の裏で同時期に『転校生』を撮っていますよね。一般的にはこの尾道三部作の第一作が、大林監督のパブリックイメージを決定しているように思うんですけれど、樋口さんはどう捉えていましたか?

▲『転校生』(1982年)

山中恒の児童文学『おれがあいつであいつがおれで』を原作に、広島県尾道市を舞台にした青春映画「尾道三部作」の第1作。尾美としのり演じる主人公・斉藤一夫と、小林聡美演じる転校生・斎藤一美の心と身体が入れ替わってしまうというジュブナイル・ファンタジー。

樋口 やっぱり尾道三部作は観やすいし、語りやすいですよね。犬童一心さんや手塚眞さんら大林チルドレン内で意見が一致したことがあるんです。『HOUSE』や『瞳の中の訪問者』(1977年)、『金田一耕助の冒険』は個人映画が商業畑に殴り込みをかけた感じがあって、すごく親近感があったんですよ。評論家からの評判は悪かったですが、逆に我々は熱心に追いかけていた。『転校生』は、今まで大林監督をけなしていた人が手のひらを返して褒めだした映画なんです。それはそれで良かったんですけど、僕らはみんな「寂しいな」と思っていた。『転校生』で距離を感じたファンは意外に多かったようです。僕だけかなと思ったら、犬童さんも手塚さんも同じことを言っていた。「やんちゃな人がよそいきになっちゃったね」という感じです。いい映画なんですけど、もうちょっと暴れてほしかった。同時期の『ねらわれた学園』では「何なんですかこれ!」ということをやっていたので。そこでバランスをとっていたのかもしれません。やりたいことを赤裸々にやる部分とストーリーテラーとしての部分が尾道三部作ではいい具合にブレンドされていますね。

──大舞台の角川映画でアバンギャルドなものをやって、低予算映画の『転校生』はオーソドックスに作っている。普通逆ですよね。

樋口 そこの裏切りも含めて大林監督らしいといえば大林監督らしい。

『時をかける少女』は何をもたらしたか

▲時をかける少女(1983)

放課後、誰もいないはずの実験室の物音に、高校生の芳山和子が様子を見に行くと、フラスコが倒れていて、ラベンダーの香りが広がっていて、気を失ってしまう。その日からなぜか同じ情景を何度も経験していくが……。筒井康隆の名作小説を映像化したジュブナイルSF作品。「尾道三部作」の2作目。

──単純に考えると、角川映画のアイドル路線と『転校生』で再発見された尾道という故郷の風景が合流したのが、『時かけ』だということになると思うんですけれど、公開当時はどう受け止められていたんでしょうか?

樋口 これまでの作品は評価がわかれるものでしたが、『時かけ』は問答無用の大ヒット作。ものすごく評判も良かった。今に至るまでその評価は不変ですね。作家性と角川映画的なメジャーさのバランスがいい映画なのではないでしょうか。

──僕は学生のころ、レンタルビデオではじめて観たんですが、けっこう戸惑ったんですよね。たぶん先に『転校生』を観ていたし80年代のアイドル映画の金字塔だという位置づけは当然知っていたので、甘酸っぱい青春映画かと思っていたら、どう考えてもそこからはみ出している。画面もやたらと暗いし、時計屋のおじさんとか、日本人形の不気味さも、大正的なモチーフも意味がわからなかった。そしてあのエンディングですよね。楽屋オチにする意味も当時の僕にはよくわからない。とにかく、どう解釈したらいいのかわからなかったんです。

樋口 当時の観客はあまり深いことを考えずに、ファンタジックなアイドル映画として非常によくできていると受け取ったんだと思うんです。宇野さんがよくわからないと言っていたカーテンコールなんか、みんな泣きながら観ている(笑)。

──でも、監督が亡くなった翌日に、20年ぶりくらいに見直してみたら、いま言ったわからないところが全部素晴らしい。大人になって知恵がついてから観て、この映画のすごさがやっとわかりました。

樋口 おっしゃる通りで、大人になるほどすごくいい映画に見えてくるんですよ。

──何がすごいって、まずあれ、SFはティーンの心象風景を描くための道具に過ぎないと完全に割り切っているところですよね。これは全部比喩なんだ、すべてありし日への追憶で、過去のことなんだ、その切なさを描くためのSFであり、映像技術なのだ、という態度が最初にあるわけですよね。

樋口 「基本嘘です」というスタンスは、初期のインディーズ作品を観るとわかりますね。同じことをやっているんですが、あとは強弱の問題です。後半のタイムリープの表現も16ミリの頃のまんまですから。

──思春期の少年少女の内面をSFという道具で比喩的に描いた映画と見せかけて、実は繊細だった少年期のことを遠くから思い出しているおじさんの夢みたいなものでもあるわけですよね。なぜ深町くんのおじいちゃんおばあちゃんが出てくるのかというと、彼の周りを大正モチーフで固めるためですよね。深町くんって設定的には未来人なのだけどあの映画での尾道は監督にとって過去の世界で、もっと言ってしまえば生者の世界を描いているんじゃないことに、大人になってから気付きました。

樋口 今観ると、全部マテリアル(素材)なんだなという感じがします。上原謙と入江たか子という戦前からの大スターがおじいちゃんおばあちゃん役で出ているじゃないですか。公開当時は「えー!」という感じだったんですよ。でも、これはマテリアル感だなと思った。上原謙と入江たか子を出演させたのは、ドラマ性ではなくてポートレート、言ってみればアンディ・ウォーホルの『キャンベルのスープ缶』のようなものではなかったかと。「ここにはあの二人のマテリアルが欲しい」という感じで出している。そういう意味では非常に酷薄な映画で、すべては嘘か幻なのであると。

──はっきり言うと死の臭いがぷんぷんするわけですよね。町山智浩さんが大林映画はすべて幽霊譚だという話をしていたと思いますが、『HOUSE』では生死の境界線がない世界を描くために映画があって、映像技術を用いるということが徹底されていたのだけれど、実は『時かけ』もそうなわけです。そしてそのうえで何がすごいかって言うと、この映画って映画全体はものすごく追憶的というか、時間の止まった、生者の死者の世界が入り混じった世界を匂わせながら、その一方で同時にティーンの原田知世の、その一瞬にしかありえない身体の表情を繊細に切り取っている。映画全体はものすごく追憶的なのに、一方ではほとんどドキュメンタリー的に撮られている。言い換えれば、過去と現在が共存している。その魅力が一番出ているのがあの、NGシーンまで取り込んだエンディングだと思うんです。

樋口 そその宇野さんのご指摘は非常によくわかりますね。あの死臭漂う、追憶的で、嘘っぽいマテリアル感の充満したなかに、まだ職業的女優とは言えない原田知世という少女だけがやけに生っぽく存在している。それ以外のすべての要素が、この少女の生々しさを浮き彫りにするためにしつらえられている。でもそんな少女の存在も、いかにも儚く移ろいやすい…‥‥という諸行無常に涙を誘われます。でも、当時そういう踏み込みをして観ている人はあまりいなくて、非常にポップなアイドル映画という認識だったと思います。同時上映が根岸吉太郎監督、薬師丸ひろ子主演の『探偵物語』なんですけど。大林監督も根岸監督も独特の個性を持った映画を撮られるので、普通の青春ドラマとは違うなということは、当時のティーンも気付いたと思いますが。なんとなく、そういうものを見せてくるのが角川映画の特徴だと納得していたんじゃないでしょうか。大林監督のハードボイルドな、酷薄な部分までは、みんなあまり感知していなかったと思います。

『異人たちとの夏』の(見なかったことにされている)結末をめぐって

──ただ、逆に『時かけ』以降の大林監督って、多作なこともあって何を代表作として捉えたらいいのかちょっとわかりにくい。樋口さんとしては、1980年代半ばから後半ぐらいの作品で重要なのは何でしょうか。

樋口 それはもう問答無用で『異人たちとの夏』(1988年)でしょうね。

▲『異人たちとの夏』(1988年)

離婚したばかりの中年のシナリオライター・原田が、死んだはずの両親と再会し、交流をはぐくむひと夏の出来事を描いたファンタジーホラー作品。山田太一の同名小説を脚本家の市川森一が脚色。

──あれ、比較的見やすい大林映画ですよね。僕もこういってはなんですが、大林監督なのに普通にいい映画でびっくりしました。

樋口 でも当時、映画館で観ていて笑っちゃったのが、片岡鶴太郎、秋吉久美子演じるお父さん、お母さんのいい話で終わると思いきや、スプラッターホラーで終わるじゃないですか(笑)。

──4/5は泣かせる幽霊譚で、最後の15分くらいだけいきなりB級スプラッターホラーになるのがいいですよね(笑)。

樋口 あのスプラッターホラーは16ミリの頃の『ドラキュラ』のノリですね。あの期に及んで馬脚をあらわすというか、大林監督らしさがバクハツ(笑)。でも、そこまでがあまりにノーマルな意味でしみじみとよかったので、一般のファンは「最後は見なかったことにしよう」と都合よく忘れる(笑)。

──『異人たちとの夏』の前半4/5は、大林監督以外でも撮れると思うんですよ。

樋口 そこはちょっとだけ異論があります。僕も最初はそう思ったんです。でも見返すと、かなり序盤からジャブをかましている変な映画なんです。

──ホントですか!? 見返したいので、ぜひポイントを教えてもらいたいです。

樋口 よく見ると、風間杜夫さんと名取裕子さんのマンションでの一連も、独特の作劇や変なリズムやテンポが序盤から積み重なっているのがわかります。それと、静かな展開のなかにもカット変わりの呼吸とか、フィルムの生理にこだわっているところは、大林さんならではですね。やっぱりこの映画は大林監督じゃないと無理だなと。ただ、いい話なので、なんとなく大林監督的な演出を見逃しちゃうんですよね。

──この記事を見て大林宣彦を観てみたいという人が最初に観てもいい作品かもしれないですね。

樋口 そうですね。『時かけ』と『異人たちとの夏』は入り口としていいんじゃないでしょうか。あとは『ふたり』(1991年)ですね。

『ふたり』と閉じた円環の破綻

──僕は『ふたり』が一番好きなんですよね。と、いうかちょっと異質なところが引っかかる。だいたい大林作品って幽霊のような存在が出てきて、生者の世界と死者の世界の境界線がなくなっていって、「これでいいんだよ」と終わっていくものが多い。そしてそこにはそれが映画というものなのだ、というメタメッセージも添えられている。でも、この作品は最後に幽霊のお姉ちゃんは見えなくなるし、閉じた世界の中心にあったヒロインの家庭も壊れちゃう。

▲『ふたり』(1991年)

赤川次郎の同名小説を原作とする、「新尾道三部作」の第1作。石田ひかり演ずる妹・実加と中嶋朋子演ずる姉・千津子をダブルヒロインに据え、千鶴子の交通事故死を機に、彼女の声が頭の中で聞こえるようになった実加の心の成長と、その一方で崩壊していく家族との関係が繊細に描かれる。NHKで放送されたテレビドラマを再編集するかたちで制作された。

樋口 ドラマをはぐらかさないという新境地ですね。石田ひかりがお父さんを殺そうとするじゃないですか。その後、何かあるのかなと思っていたら、ちゃんとそれで話が終わってしまう。ドラマを壊さない普通にちゃんとした映画なのでびっくりしましたね。

──あれ、ビックリしますよね。でも、尾道からいなくなるのはお姉ちゃんの幽霊と、お父さんのほうで、ヒロインは尾道に居続けるわけじゃないですか。お父さんの近親姦的な欲望をもった視線って監督のヒロインへの視線でもあって、こういう視線がアイドルのドキュメンタリーとしての大林映画を支えていたと思うんですよね。要するに、大林映画を支えていたものがどちらも、幽霊もお父さんも尾道から消えて終わっていく。その代わりに異質なものが入り込んでいる。

樋口 ベートーヴェンの「第九」が盛大にかかる、あのわけのわからない花火大会みたいな場面を積み重ねていくところに生まれてくる妙な抒情ですよね。

──それで、あのエンディングじゃないですか。あれ、普通に考えたら劇中歌(『草の想い』)を中嶋朋子か石田ひかりのどちらかが歌う以外にありえないじゃないですか(笑)。

樋口 中嶋朋子は劇中でも歌っていましたから、それがかかると思いますよね。

──それが、いきなりおっさんが野太い声で歌いはじめて……。

樋口 それも大林監督と音楽の久石譲の二人組で。

──まさか、監督本人が歌っていると思わなくて、クレジット見て愕然とした記憶があります。なんでああなったんですかね?

樋口 生前、ご本人に聞いてみたかったんですけど。あれはよくわからないですね。

──監督が自分の撮った作品の主題歌を歌うというのは、後にも先にもこれしか知らないですね。

『ふたり』のコインの裏表としての『はるか、ノスタルジィ』

──『ふたり』以降で、1990年代の注目すべき作品は何でしょう。世間的には、『青春デンデケデケデケ』(1992年)でしょうか?

樋口 『青春デンデケデケデケ』と『はるか、ノスタルジィ』(1993年)でしょうね。ご本人から聞いたんですけど、『青春デンデケデケデケ』について、大林監督はすごく心残りがあったそうなんです。なぜか淀川長治さんがこの映画を観て「大嫌い」だとおっしゃったらしい。淀川さんはすごい目利きなので、『時かけ』『異人たちとの夏』のような大衆受けする路線ではいい作品なんだけど、おそらく「大林監督の映画はこれじゃない」と思ったんだと思います。

▲『青春デンデケデケデケ』(1992年)

芦原すなおによる直木賞受賞作の映画化。1960年代の香川県観音寺町を舞台に、主人公の「僕」が仲間とともにロックバンドを結成し、バンド活動に明け暮れる高校生活を描いた青春映画。若かりし日の林泰文、浅野忠信らも出演している。

──ものすごく完成度の高い映画なのは間違いない。もしかしたら完成度だけなら一番かもしれない。しかし、若干のセルフパロディ感はありますからね。というか、尾道で培った手法を別の街で応用したらできてしまったようなところはあると思います。

樋口 ある種の客観性がありますからね。映画狂いの人はそこを指摘したので、大林監督はそれがちょっと悲しかったみたいですね。ただ、世評はものすごく高かった。

──では、次作の『はるか、ノスタルジィ』はいかがでしたか?

樋口 察するに、「これはとんでもないもの観ちゃった」という感じがあったんじゃないですか。

▲『はるか、ノスタルジィ』(1993年)

『転校生』『さびしんぼう』の原作を手がけた作家・山中恒とのコンビによる3作目の映画。山中の郷里である小樽を舞台に、少女小説の人気作家である主人公・慎介(勝野洋)が、自作のファンであり記憶の中の少女・遥子とそっくりなはるか(石田ひかり/二役)とともに、失われた過去の記憶と向き合うための心の旅に導かれていくさまを描く。

──僕はこれ、20歳くらいのときに観たんですが、正直なことをいうと、うちのめされる一方で、さすがにこれはついていけないな、と思いました。観ている途中は、はるかとその母親と主人公の関係が判明して、主人公は過去のトラウマを克服して、新しい人生に踏み出す。「さよなら先生、またいつかこの街で」と二人はきれいに別れて終わるみたいなことを想像していたら、最後に主人公とはるかがセックスするじゃないですか。あれが、さすがについていけなくて……。いや、大林監督の世界観の、ある種の極限だとは思うのですが……。

樋口 大林監督の考えている大文字のロマンとか退廃みたいなものを、包装紙なしで描きとめておこうと思ったのではないでしょうか。大林映画的なギミックがあまりない真っ向勝負の映画です。あと面白いのは、気づく人は少ないと思いますが、この映画の小樽の街はセットなんですよ。とんでもないお金をかけて、黒澤明監督の『用心棒』以来の大セットを組んだらしい。でも、まったくそう見えない。

──すごいですね……。ど、どこからそんなお金が出たんでしょうか。

樋口 バブルでしたからね。でもまったく豪華に見えないじゃないですか。たぶんドラマも人物も背景も正視する感じで撮っているからだと思うんです。何のギミックもてらいもない。でかいセットを普通にそのまま撮っているので、大規模とは思えない。そういう意味では本格派でやろうとしたんじゃないかなと。最後のひかりちゃんと勝野さんの性的なシーンは謎のアクロバティックな描きかたですが、ある意味真っ向から撮っている。虚飾がなさすぎて変な感じです。そういう意味では、大林映画の中でも異質中の異質というか、メルトダウンした感じがあります。

──『ふたり』は閉じたユートピアがゆっくり壊れていく話だったのが、『はるか、ノスタルジィ』は逆で、そういったユートピアを若い頃に作れなかった主人公が大人になってから、一生懸命回復する話ですよね。尾道の地場から離れることでむしろ、なんの制約もなくノスタルジックなロマンを、本当にダダ漏れで作り上げている。

樋口 凸と凹みたいです。同じヒロインなのに全然違いますね。

──それも、おじさんが少女を見ているという、いつもの構図の根底には『さびしんぼう』で告白された母への近親姦的な欲望が渦巻いているという部分まで、あけすけもなく描かれているわけじゃないですか。『はるか、ノスタルジィ』って、これまでみたいに初期映画的な非自然主義と、ドキュメンタリー的な自然主義が共存しているんじゃなくて、すごく作り物っぽく撮ってあるように見えるんですよ。そのせいで、結果的にトリッキーな演出が出てこない。唯一あるのが最後のセックスシーンなんですけど。

樋口 あれもひねっているんじゃなくて、まっすぐやろうとして変になっている感じがあります。

──『ふたり』が異質であるように『はるか、ノスタルジィ』も異質ですよね。

樋口 『ふたり』と『はるか、ノスタルジィ』はなんとなく別のベクトルのように考えられている節があるんですけど、実は同時期の作品です。

──右手と左手で真逆のことをしていたということですね。

樋口 そんな感じですね。ただ、テーマ曲は、久石さんのサウンドトラックの中でも屈指のいい曲だと思います。

大林流ヌーヴェルヴァーグが炸裂した『理由』

──『はるか、ノスタルジィ』以降、大林監督は多作なわりに、「これ」といった作品が見当たらない時期になっていくと思うのですが、この時期のものでポイントとなる作品は何でしょうか。

樋口 やっぱり『理由』(2004年)ですね。

▲『理由』(2004年)

嵐の夜、高層マンションで4人の男女が惨殺された。捜査が進むうちに、家族だと思われていた4人は赤の他人同士だったと判明。いったい殺されたのは、殺したのは、誰なのか。なぜ事件が起こったのか。107名にも及ぶ登場人物の証言でノンフィクション風に構成され、映像化不可能とされた宮部みゆきの直木賞受賞作を、フェイクドキュメンタリーの手法を駆使して完全再現した社会派ミステリー。2004年4月にWOWWOWの「ドラマW」で放送され、同年12月に劇場公開された。

──この映画、そこまで世評が高いものではないと思いますけれど、僕はなんか、好きなんですよ。あと、たぶんはじめて公開時に映画館で観た大林作品ですね。目が点になっていたお客さんが多かったと思いますけど、僕は傑作だなと思いました。

樋口 奇特な観客ですね(笑)。

──観ていない人に説明するのが難しい映画ですよね。原作はたくさんの人の証言が連なって、一つの悲惨な事件の全貌があきらかになっていくという小説で、こんなものどうやって映像化するんだろうって思っていたら、本当にたくさん役者が出てきて、次から次へとカメラに向かって証言するシーンの連続で作っていった。ドキュメンタリー的な撮り方で、役者さんたちがカメラに向かってひたすら証言をはじめて、そこからシームレスに演技のシーンに移動したりする。その調子で膨大な登場人物が連なっていって、最後は全員で謎の歌を歌って終わる。

樋口 これってヌーヴェルヴァーグなんですよ。昔はカメラ目線で人が喋るというのは異常事態だったわけです。ゴダールがやって、みんなひっくり返ったわけですけれども。そこから円環を描いて、大林流ヌーヴェルヴァーグをやっているなと思いました。しかもそこに大林的な謎の主題歌があるじゃないですか。その掛け算でねじ伏せた感がすごい。

──このカメラ目線で役者が観客に語りかける手法って、『青春デンデケデケデケ』くらいから入り始めて、この作品で前面化するわけですが、今思うと、のちの『この空の花』のドキュメンタリー的な要素の導入にも応用されているわけじゃないですか。実は大林映画の発展史的には重要な映画だったように思います。

樋口 原作の宮部みゆきさんがどう思ったかはわかりませんが、大変人気を集めたミステリーの映画化作品として『理由』と『マークスの山』はとても刺激的でした。推理小説ファンにとっては金字塔というべき作品をどう映画化するのか、みんな非常に期待したわけですが、結果観た人がみんなひっくり返るような意外な映画になっていた。とにかく両作とも「やっちゃいましたね」という驚きがすごかった。原作ファンにどう受け止められたかわかりませんが、『理由』は崔洋一監督の『マークスの山』と並ぶ大胆な試みに満ちた映像化です。もっとも映画『マークスの山』の本当の傑作バージョンは3時間30分バージョンで、それはあいにく一部の人が観ただけでジャンクされてしまったらしい。『理由』の傑作たるゆえんも、あの長さあらばこそという気がします。あとは何度も言いますが、あのエンディングの意表をつく歌で完全に大林ワールドにねじ伏せた感じですね。

──原作ファンは今でいう日曜劇場みたいな感じで撮ってほしかった人も多いと思うんですが、出落ちといえば、出落ちの映画なんですけど、映画とは何かについて考えさせられるので、ぜひ観てほしいですね。

デジタル三部作の幕開け──『この空の花 -長岡花火物語』

──ではそろそろ『この空の花 -長岡花火物語』(2012年)以降のデジタル三部作に行きましょうか。

樋口 その前に一言だけ。大林監督はデジタル三部作に入る前に悩んでいらした節があるんです。『その日のまえに』(2008年)で印象的な出来事がありました。ウッチャンナンチャンのナンちゃんと永作博美さんの夫婦が出てきて、奥さんのほうがガンで亡くなる闘病モノです。大林監督はキネマ旬報ベスト・テンや映画祭で選ばれる映画だと自信を持っていたら、評論家も観客も無反応だったんですね。それに非常にがっかりして、「俺ちょっと違うのかな」という内容の手紙を書いてこられた。僕はベストテンに入れていたので、そのお礼を兼ねてのものだったんですが、「もっと受け入れられる自信があったんだよ」と吐露されていた。そんなふうにこの時期、なんとなく大林監督ご自身が「誰に、何を作るべきなのか」とモヤモヤしている感じはありました。

▲『その日のまえに』(2008年)

重松清の同名原作の映像化作品。脚本は『異人たちの夏』でコンビを組んだ市川森一。2人の息子に囲まれ、幸せに暮らしていた主婦・とし子(永作博美)は、病に倒れ、余命わずかと宣告されてしまう。夫の健大(南原清隆)は妻とともに、「その日」が来るまで、大切に過ごしていこうと一生懸命生きていく。「その日」を迎えるまでの家族の日々をファンタジックかつノスタルジックに描いたヒューマンドラマ。

──あのクライマックスの花火のシーンで生きている人間と死んでいる人間の世界が入り混じっていくのとか、完全に『この空の花』の原型ですよね。『ふたり』『はるか、ノスタルジィ』が一つのコインの裏表で、あのあたりが大林監督のひとつの到達で、そこから模索の時期があって、『理由』や『その日のまえに』は、その模索の成果が出始めた時期だったのかもしれないですよね。

樋口 わかります。ゼロ年代に入って撮った『告別』(2001年)や『なごり雪』(2002年)からセルフリメイクの『転校生―さよなら、あなた―』(2007年)、そして『その日のまえに』などは、けっこうフィクションとしておさまりがよく、大林さんの「私性」への傾斜が案外緩やかになっている気がしました。かといって、まったくそういうものを捨てた、通り一遍の快調なストーリーテリングは当然拒まれているので、やや大林さんとしても振りきれていない感じがあった。

『その日のまえに』も切々とした闘病物のメロドラマではあるのですが、奇異なるキッチュ美学でそこにおさまっていられない部分もあって、ちょっと旗幟鮮明とは言い難い感じではありました。でもたとえば原田夏希のくらむぼんが出てくるところなど、細部の幻想への迂回などはとてもいいと思いました。そういう意味では、あまり論じられることのない『22才の別れ Lycoris 葉見ず花見ず物語』(2007年)などは、のちのデジタル時代を予見させるような虚実の感覚や語り口が印象的でした。今にして思うと、これは端境期であり模索期であったということなのでしょうね。

──その結果たどり着いたデジタル三部作に入っていくという流れですね。ちなみに、毀誉褒貶あると思いますが、僕は三作とも大傑作だと思っています。

樋口 私も同感です。

──ただ、『この空の花』はちょっと語りづらいんですよね。

樋口 劇映画なのかエッセイなのかポエムなのかわからない。とにかくそれらのあらゆる要素が、性急に盛り込まれて「情理兼ね備えた」というよりすごい振れ幅の、そして高速のバイキングに乗って「情理」を往還してる感じですね(笑)。

▲『この空の花 -長岡花火物語』(2012年)

女性新聞記者である「私」が新潟県長岡市を訪れ、さまざまな人と交流していく姿を描く。1945年の長岡空襲、2004年の新潟県中越地震、そして2011年の東日本大震災直後に開催された「長岡まつり大花火大会」など、時と場所を超えた出来事が一つに収斂されていく多層的なストーリー展開となっている。モデルとなった実在の人物が出演するなど、ドキュメンタリー作品の面も持つ。監督が全編にわたってデジタル技術を導入したはじめての作品であり、のちにつづく「戦争(デジタル)三部作」の第1作目。

──観ていない人向けに説明すると、花火で有名な長岡という町が新潟県にあって、そこは災害や戦争でたくさんの被害にあってきた歴史がある。花火もこうした悲惨な歴史に対する慰霊の側面が強いのだけど、この長岡の花火についての歴史を、ヒロインの新聞記者の女性が追いかけていく、という物語なんですが……それってこの映画の一側面でしかない。メロドラマでもあり、反戦プロパガンダでもあり、観光映画であり、ドキュメンタリーでもある。3時間近い長尺の中にこれらの要素が詰め込まれているわけです。

樋口 この「何でもあり感」は、大林監督本来の映画アナキストぶりが表に湧きだして来たという感じがしましたね。この作品の魅力は一言にはまったく収斂できない。でも、映画って本来そういうものじゃないですか。ニュース映画も劇映画も何もかも境目がないものです。

──映画が劇映画から、つまり物語の器から解放して、映画というものは何でもできるものなんだと示した作品だと思います。

樋口 そこに至るきっかけが運命的だったんです。2009年に大林監督が旭日小綬章を受章されて、翌年に記念パーティーをやりました。業界人が何百人も来るパーティーで、僕は世話人代表を務めて、監督から進行や映像の演出までおおせつかりました。そのときは大林監督が「次作はどうしようか」と迷われていたブランクの時だったので、黒澤明の『まあだだよ』に出てくる内田百閒の摩阿陀会に引っ掛けて、「大林監督、次の映画は まあだ会」というタイトルをつけたんです(笑)。すると、そこに長岡から大林監督に会いたいというグループが来ていて、そこでの出会いがきっかけでできたのが『この空の花』です。

ところが、そのパーティーの終わりに大林監督が倒れたんですね。病院に行ったら、心臓がバスケットボールみたいに肥大していたので緊急手術を行い、一回生死をさまよう体験をされるわけです。そこで大林監督は完全に「後は余生だな」という境地に至った。そんなときに「デジタルを使いませんか」という話がきた。映画を作る時に大変お金を食うのが実はフィルムなんですが、デジタルはどんなに回しっぱなしでもお金がかからない。しかもパソコンで気のすむまでハンドメイド感たっぷりの編集ができる。大林監督にとって格好のおもちゃですよね。

──一番与えちゃいけないものじゃないですか(笑)。

樋口 生死をさまよって、これからは余生なんだから好き放題暴れてやろうと思ったところに、そのとんでもないおもちゃが降ってきたわけです。そうして生まれたのがデジタル三部作です。長岡という町とデジタルとの出会いによって、明らかに作風が変わる。というか、正確に言えばあのハンドメイドの16ミリの個人映画の時代にぞんぶんに歌っていたご自分だけの「詩」の世界に大いなる帰還を果たして、そこから新境地におもむいたという感じですね。

──『この空の花』は要するにデジタル技術で進化した映画という魔法を使って、忘れられそうになっている過去と現在も接続して、長岡と福島と長崎という遠い場所もつなごうとしている。そのために劇映画と観光ビデオとドキュメンタリーが1本の作品に詰め込まれている。ラストの花火大会では、作中の登場人物と一緒にモデルになったその長岡市民の人まで出てくるし、戦争で亡くなった人の幽霊も現代に現れて、虚実も過去現在のすべてが同一平面に共存するようになる。大林宣彦という作家にとって、映像とは虚実や生死の境界線を超越する装置で、それが監督が幽霊譚を反復してきた理由でもあることがよく分かる。これは大林宣彦の集大成的なシーンだと思います。

あとこの映画を語るうえで忘れてはいけないのが、AKB48の「So long!」ですよね。これ、AKB48のシングル曲で、そのMVを大林監督が撮っているんですが、それが「So Long! The Movie」(2013年)という1時間くらいの映画になっていて、しかも一切AKB48サイドに断りを入れず、勝手に『この空の花』の続編にしたという伝説が……。

樋口 あれはびっくりしましたね。

──僕は先に「So long!」のほうを観ていて、「なんじゃこりゃ」と思って、後で『この空の花』を観たんですよ。当然だけど両作品ともやりたいことはあまり変わっていなくて、デジタル技術を用いて劇映画のフォーマットの外側に出ることによって、歴史というものをこれまでと違った方法で扱いたいということだったと思うんです。

樋口 「So long!」はCDの映像特典ですけど、一度くらいスクリーンで観ようよと大林さんが希望されて、内々にイマジカで試写をやったんです。確か大林監督と中森明夫さんと僕とで観たんですけど、ひたすら爆笑していました。過去のさまざまな監督をフィーチャーしたAKB48のPVは観ていたので、それらと比べても異質すぎて。ひたすら理屈抜きにAKB48で『この空の花』の姉妹篇にしてしまう腕力に唖然としました。

──NHKの番組で「So long! The movie」の撮影が取材されていて、松井珠理奈と監督が話していたんです。「なんでわざわざ温泉に入る設定にしたんですか」という質問に監督が、「温泉に入って体が温まると自然な演技ができるんだよ」と真顔で言っていて。「へーそうなんですか」と松井珠理奈が騙されているんですよ(笑)。

樋口 撮影過程もすごかったみたいです。ディレクターを何人も長岡に同時に走らせて撮って、異様なノリだったらしいです。

到達点としての『野のなななのか』から「裏HOUSE」としての『花筐/HANAGATAMI』へ

──2作目の『野のなななのか』(2014年)はどうですか。

樋口 『この空の花』はデジタルのレッスンだった気がしますが、『野のなななのか』では、それがもう完全に大林監督のおもちゃと化したなと。やりたいことが鮮明になったのかなと思いました。

▲『野のなななのか』(2014年)(画像出典)

「戦争三部作」の第2作目。北海道芦別市を舞台に、祖父の葬式に集まった家族たちと、その祖父の過去をめぐる物語を描く。第二次世界大戦中の芦別と東日本大震災後の現在が並行して描かれる。大林監督はこの作品を、ピカソが戦争を描いた絵画「ゲルニカ」に倣って「シネマ・ゲルニカ」と命名した。

──『野のなななのか』では『この空の花』のクライマックスの花火のシーンの、あの虚実と生死の境界線がなくなって、劇映画とドキュメンタリーの境界線も完全になくなってしまった世界が常態化しているわけですよね。そして前作ではまだ劇映画とドキュメンタリーと観光ビデオと舞台演劇との継ぎ目がゴツゴツしていたのが、『野のなななのか』では劇映画をベースにしっかり溶け込んでいる。結果的にかもしれないけれど、あの強引なデジタル合成のもつ違和感が絶妙に作用していて、これは死者の世界が生者の世界に侵入している世界であることを表現してしまっている。これは大林映画のひとつの到達点で、そして大林映画とはこういうものだったのだという自己解説にも結果的になっているように思えます。

樋口 演出が16ミリの頃に戻っていましたよね。それまで自然主義的な頭脳で演技してきた主演の常盤貴子さんがこの映画の現場では慄然としたという話があります。大林映画の中でもカット数が尋常じゃないんです。しかもそれに都度マテリアル的な演出をしているので、たぶん参加している人は、いま自分が何をしているのか、ほとんどわからなかったのではないかと思います。

ここらで大林さんはデジタルを完全に自家薬籠中のものとするわけですが、コアの部分は尾道で撮った16ミリの頃とまったく変わっていません。これは何かの影響下にあるとか、引用であるとかじゃなくて、大林監督の生理としか言いようがない。あまりにも固有なものなので、どう褒めたらいいかわからないけど、異常な魅力が漂っています。なかなか褒め方が難しい映画ですね。

──デジタル三部作の最後が『花筐/HANAGATAMI』(2017年)ですね。

▲『花筐/HANAGATAMI』(2017年)(画像出典)

檀一雄による同名小説を原案に、戦時下の佐賀県唐津市で青春を過ごす6人の若者たちの姿を幻想的に描く。主演に窪塚俊介、ヒロインに矢作穂香を迎え、友人役には満島真之介、門脇麦、山崎紘菜など若手俳優が抜擢された。

樋口 これは、偶然にも僕の故郷の佐賀県唐津市で撮られた映画です。ところが、3時間ぐらいの長尺にもかかわらず、もともと住んでいた自分が観ても、一か所も唐津の風景に見えない(笑)。何をしているかというと、わざわざ遠方の唐津までロケしているわけですから、普通に唐津の実景をバックに撮ればいいのに、にわかに作ったスタジオにグリーンバックを置いて別の絵を合成するんです。「これ唐津に行く意味あるんですか?」という(爆笑)。合成されているのは、現実の唐津の位置関係を完全に無視した風景だったり、匿名のイメージだったりする。実在の唐津の風景はないけれど、唐津の魂は映っていると監督はおっしゃっていましたが(笑)。風景も人もマテリアルであって、とにかく全部嘘にしたいというこだわりが極点まで行っている印象ですね。

──ほぼグリーンバックというのは聞いたことがないですよね。

樋口 遺作である『海辺の映画館―キネマの玉手箱』(公開日未定)でもその方式は採用されています。

──『花筐』も内容を説明するのが難しいんですが、無理矢理要約すると戦時中の高校生くらいの男女六人が、戦争の巨大な抑圧を背景にそこから逃れるようにグループ交際的にいろいろと入り乱れているところに、途中から主人公のおばさんの常盤貴子が参戦する、みたいな話なんですが……これだけだと何のことかわからないですね。『この空の花』がデジタルという武器を手に入れた偉大な実験で、その実験成果を使って自分がずっと温めてきたモチーフを昇華させたのが『野のなななのか』だとすると、『花筐』は何なのか……。

樋口 僕は「裏HOUSE」じゃないかと思っています。大林監督に聞いてみたところ、やはり「HOUSEだよ」とおっしゃっていました。そもそも、これは大林さんがATGサイズの劇場用映画として最初に撮ろうとした作品だったわけですが、機が熟さず東宝で撮った『HOUSE』が劇場用第一作となった。第一作が『花筐』のようなアートフィルムであったら、たぶんその後の大林監督の航跡はまったく違ったものになっていたと思います。規模を伴う商業作品を撮り続ける機会を得る、という意味では、デビュー作が『HOUSE』だったのは大正解でした。ただし「裏HOUSE」への思いは以前から相当あったんじゃないかと思いますが、いま撮って良かった作品だと思います。

──今まで大林映画になかった同性愛モチーフが前面に出るじゃないですか。高校生のグループ交際みたいな話ではあるんですが、やたらと男同士、女同士の絡みが多い。あの深夜に裸の男二人が馬にまたがって海岸線を走る、みたいなものはどこから出てきたんでしょう?

樋口 大林監督の映画には、美少女の他にもう一つのモチーフとして、男の子同士のつるみあいみたいなものがあります。『ベニスに死す』的な同性に対する愛着ですね。ちょっと大島渚の同性愛的モチーフにつながるものに通じますが、それがついに噴出したのかなと。そういうものを匂わす男同士のモチーフは、16ミリにも『さびしんぼう』『おかしなふたり』にもありましたよね。実際、大林映画というと美少女ヒロインの映画だと思われがちですが、イノセントな男の子が好きなんだなあと思う瞬間はたくさんあります。『彼のオートバイ彼女の島』の竹内力さんや高柳良一さんへのまなざしにもすごくそれを感じました。あれも馬ではないけど、裸でオートバイに乗りますよね(笑)。

──なんだかんだで、『野のなななのか』までは、男が母でもあり娘でもあるような少女を見ている、という近親姦的な視線が根底にあったと思うのですが、明らかに『花筐』では変化している。少年少女たちの、矢印が錯綜しすぎて誰が誰を欲望しているのかよくわからないくらいの複雑な絡み合いを、年老いた主人公が失われたものとして愛おしんでいる。もっと正確に言うと、ひとりだけ生き残っちゃったおじいちゃんが、「何で俺だけが生きているんだ?」って悔恨している。過去編に出てくる人はみんな幽霊みたいなものだと思うんです。それまでの大林映画の生者と死者のバランスが変わっていて、『野のなななのか』までは生きている人の中に幽霊がひとり混じっていてあの世との蝶番になっていたのが、『花筐』では逆に生きている人間がひとりになっている。大林監督の中でこの世とあの世のパワーバランスが変わってしまっていて、もっといえばそれまでと違って、この世とあの世が混在しているのではなくて、最初から最後まであの世のことを描いているようにも見えます。

樋口 まったくジャンルが違うのですが、古井由吉が書いた小説『槿(あさがお)』みたいな、いい意味で神経衰弱みたいな境地にある気がしました。『HOUSE』の前に撮っていたら、こういう味わいにもなっていなかったと思います。

──大林監督はこの三部作を反戦映画だと繰り返し述べているんですよね、大林宣彦と戦争というモチーフについて考えてみたいんですけど、いかがですか。

樋口 本人も認めていますけど、1938年生まれの愛国少年だったんですよね。7歳のときに敗戦を迎えるんですけど、そのときのパラダイムシフトがものすごかったと思います。何でもありなんだなというバカバカしさも感じたんでしょう。戦後のアナーキーな表現の自由さに触れて、普通のスローガン的に硬直した「反戦」意識ではなく、人はもっと頽廃的でいい、デタラメでいい、無茶やっていい‥‥‥そういう「人間はハチャメチャでいい」という感覚があったんではないでしょうか。

和田誠さんとか、愛国少年のクリエーターというのはだいたいそうじゃないですか。戦後のドサクサの「何でもあり感」に育てられているというか。特に大林監督はその影響が強いのだと思います。

大林宣彦は日本映画に何を遺したのか──『海辺の映画館―キネマの玉手箱』

──最後に日本映画にとって大林宣彦は何だったのか、という話を改めて伺ってみたいのですが……。樋口さんもそうだし、大林監督がいなかったらいない作家は多いと思うんですよ。

樋口 やはり立ち戻るのは『HOUSE』の衝撃ですね。スクリーンにかかっているのは商業的な規格品だけだと思い込んでいたのが、ハンドメイドのやんちゃな異物で殴り込みをかけてもいいんだと、ものすごいショックを与えた。全国の子供たちに「自分でも映画が撮れる」と勘違いさせた功績は大きいと思うんです。日本映画史的なポジションでいうと、これだけポピュラーなのに、大林監督的な存在は後にも先にもいないというか、非常に孤絶した存在ですね。

奥さんの恭子さんもおっしゃっていますけど、時代のターニングポイントというか、映像メディアやハードの進化変遷のタイミングにみごとにハマり続けた人でもありますね。常に大林監督のために新しい映像ハードが生み出されたにではとも言えるくらいに。8ミリ、16ミリの個人映画や実験映画がなかったら、そもそも映画監督になれていなかったかもしれない。コマーシャルの時代が来て、映画産業が斜陽になることで、逆に映画界に出るチャンスが来たり、角川映画との出会いで作品が広がったり、デジタル映画の時代が来たり。大林監督を待ち受けるが如く、節目節目に好機が訪れ続けるんですよ。それをまったく無駄にしていないのが本当にすごいと思います。

──大林監督の物語作家としての側面、つまり戦後日本人男性の自意識を、失われた風景に託してリリカルに表現していく、という部分を受け継いでいる人はたくさんいて、むしろ70年代生まれの監督たちは、そういう人ばかりな感じすらします。ただ、商業映画の枠内にいながら、部分的に初期映画に回帰することで劇映画からはみ出し、映像という制度そのものを問い直しているところを受け継いだ人はあまりいないですよね。しかしこのふたつの側面は、監督の中では強く結びついていたようにも思えます。

樋口 おっしゃるように、他にはいないですね。商業映画の枠内にいる企業内監督では、それをやっても限界があるんです。どうしてもここまでは無理だろうという貞節というか、商品としてはこれはやってはいけないんじゃないかということがある。それは企業内職人というプロとしての美徳であり遠慮でもあるんですね。その意味では、大林監督は「基本的に自分はアマチュアである」と言っていました。アマチュアだけど、角川から任せられたら商業映画の枠をぎりぎりわきまえながら、あくまで自分の詩を歌う。これは、普通の企業内監督にはできません。大林監督がすごいのはその位置に行けたということです。運が味方したということもありますが、あれだけの異才が大きな資本の絡むところにひょいっと行って、あの規模の映画を特異で奇妙な自分だけの詩の方へねじ伏せていった。しかもそれをずっと続けてきたというのが誰にも真似もできないし、やろうと思ってもできないですね。

一方では大林監督のようにバイタリティのある作家がいなくなったというだけでなく、日本映画界がかつて大林監督のような異才を活かしていた頃とは変質してしまったという問題もありますね。東宝の名誉会長の松岡功さん──松岡修造のお父さんですね。松岡会長とお話をしたときに、松岡さんがその当時製作のトップだったと思うんですけど、「よく『HOUSE』にGOサイン出しましたね」と聞いたら、優雅に笑って、「いや、あんなに中身のない脚本を読んだのは初めてだった。それを映画にしたらどうなるんだろうと興味が湧いてしまった」とおっしゃって(笑)。今そういうことを言える人がいないんですね。大林監督の影響下でたくさんの人が、「映画って何でもありなんだな」と気づいた。さらにデジタルの時代になって、作る側としては裾野が広がったと思うんですけど、それを活かす側の環境が窮屈になりすぎている。大林監督のすごいところって、その何でもありの個人的なものを商業的なサイズでやってのけたところです。それが今なかなかできないんじゃないでしょうか。

──なるほど。最後に遺作となった『海辺の映画館―キネマの玉手箱』についてお話を伺いたいんですが、この作品のポイントってどんなところにあるんですか?

▲『海辺の映画館─キネマの玉手箱』(2020年・公開未定)(画像出典)

新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて公開延期中の最新作。尾道に唯一残る映画館「瀬戸内キネマ」で戦争映画特集を観ていた3人の若者がスクリーンの世界へとタイムリープし、幕末から太平洋戦争までの日本の戦争を体験していく物語を、白黒サイレントから総天然色トーキーまで、様々な映画表現・様式の歴史を駆使しながら描き出す。尾道がロケ地になるのは「新尾道三部作」最終作『あの、夏の日─とんでろ じいちゃん』以来20年ぶりで、かつ直近の「戦争三部作」の流れを受けるなど、まさに大林監督の映画人生の集大成の集大成として撮られ、遺作となった。

樋口 今度はついにインターミッションが入りました(笑)。

──『アラビアのロレンス』みたいですね(笑)。

樋口 すごいテンションで3時間続くんですよ。これが遺作とは到底思えないくらい活気とエロスに満ちた作品です。とにかく息もつかせない。本人も「自分は隙間恐怖症」っておっしゃっていましたけど、本当に秒単位で何かの趣向が盛り込まれているので、くらくらしながら観ました。スタッフとキャストだけの試写があったときに、監督がおもむろに前に立って、「インターミッションがあるけど、やっぱり一気呵成に観てほしいから、今日はインターミッションなしで続けて3時間やるから」とおっしゃって。でも、インターミッション前後でたったひとりトイレに行った人がいて、それが大林監督だったんです。「あれ? トイレに行ってる人がいる」「監督だよ」みたいな(笑)。

どういう映画かというと、岡本喜八の『独立愚連隊』を観ていたかと思ったら、『無法松の一生』を観ているような気もするし、途中からフランク・キャプラの『失われた地平線』を観ているような気もする。30本くらいの映画が数珠つなぎになったような映画です。そこに反戦というか、思考が硬直化していくことへの苛立ちが漲っている。「自由であり続けないと、君たち大変なことなるよ」という警告、あるいは「皆さん不自由になりすぎていませんか」という挑発ですね。それをあくまでスローガンではなく、例によってエンターテインメント的な実践をもって体感させるところが、大林さんのすごさですよね。「みなさん、忖度とか同調圧力とかで心身こわばってますね。では私があなたがたを自由の世界にお連れしましょう」「うわっ、でも大林さん、ここまでくると自由過ぎて眩暈がします!」みたいな映画体験ですね(笑)。

──大林監督は最後まで、本当に自由だったんですね。

樋口 その自由さはデジタル三部作で極まっていたと思っていたんですけど、ここにおいてまだ次のステージがあったんだなと(笑)。ちょっと呆れ返るくらいの感じですね。

──『花筐』の向こう側ってちょっと想像できないですよね。

樋口 そうですよね。『花筐』が純文学的だとすると、今度は思い切り大衆小説みたいな感じもあって、素朴に面白いんですよ。幕末から太平洋戦争にかけての戦場をかけめぐる戦争映画大作(笑)とも言えますね。ただしそのタッチは風狂そのもの。

是非、スクリーンでインターミッションつきでご覧になってください。

──はい。ちゃんとインターミッションでトイレに行きたいと思います(笑)。

[了]

この記事は宇野常寛が聞き手を、杉本健太郎が構成をつとめ、2020年5月14日に公開しました。公開時期などは記事公開時点での情報です。

これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。