人生の孤独を癒やす愛くるしいロボットたちと、家族のように暮らしていくことができたなら……。そんな夢のような生活が、いま少しずつ実現しはじめているのを知っていますか? 2019年の発売以来、各方面で話題を呼んでいるコミュニケーションロボット「LOVOT」のデザインを手掛けた根津孝太さんと、人間と共生する新しいいきもの「ネオアニマ」の創造をめざすロボットクリエイターの近藤那央さんが、コミュニケーションロボットの現在と、それぞれが実現したい未来について語り合いました。

端的に言うとね。

ロボットに「生きものらしさ」を求めて

──コミュニケーションロボット(*1)「LOVOT」が、2019年の発売以来、そしてこのコロナ禍を経て、様々な領域で話題を集めています。

そこで、LOVOTのデザインを手がけられた根津さんと、PLANETSのメールマガジンで独自の生物型ロボットのコンセプトを思索する連載「ネオアニマ」を執筆されている近藤さんに、LOVOTが切り拓いたコミュニケーションロボットをめぐる現状と、そこから新たに展望できるライフスタイルや社会像についてぜひお話をお伺いしたいと思い、お二人をお呼びしました。

まず、お二人ともご面識があるということで、どんな接点があったのかについて、お伺いできますか?

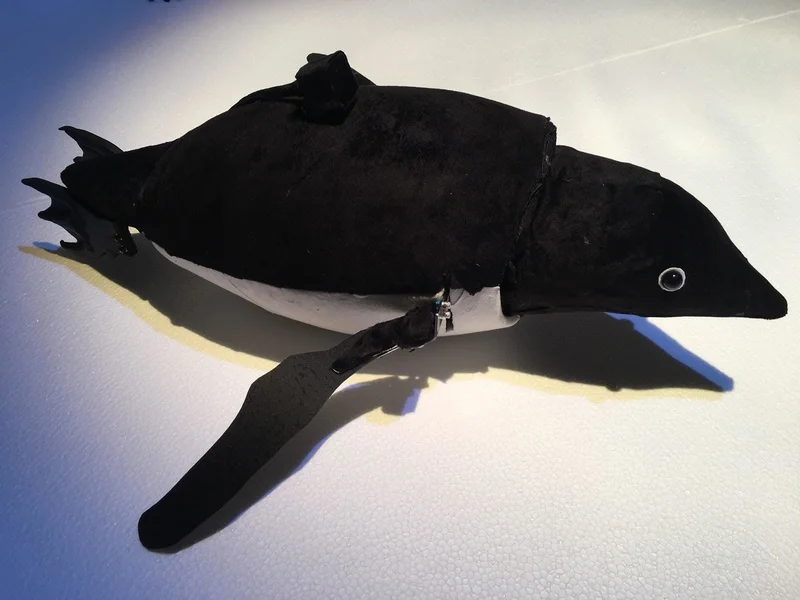

近藤 わたしは高校生から大学時代にかけて「もるペン!」というペンギンロボットを作っていたんですが、はじめてそれを外で展示したのがTOKYO DESIGN WEEKというイベントでした。そこで「もるペン!」にすごく興味を持ってくれる人がいて、それが根津さんでした。

お会いした頃根津さんはちょうどzecOOを作っていらっしゃったので、おもしろい工業デザインをやっている人だな、と思っていました。当時はそもそも「工業デザイン」という分野すら知らなくて、根津さんや他のDMM.make(*2)に入居されているデザイナーの方々の仕事を見て「デザインや、作るだけでもない、その間をつなぐような仕事をしている人がいるんだな」ということを、その時に学んだ覚えがあります。

根津 近藤さんが作っていた「もるペン!」は、当時からロボットとしてのかわいさを追求した結果のかわいさというよりは、生き物らしさを追求した結果出てきたかわいさだと感じていました。その後、DMM.makeでもお会いして、近藤さんが渡米される前にLOVOTの開発も一時期お手伝いしていただいていました。

近藤 卒論で忙しかったのでそこまでコミットできたわけではないのですが、インターンとして少しだけお手伝いさせていただきました。DMM.makeでロボットの制作をしていたとき、そこにいたGROOVE Xの社長の林要さんに話を聞かせてほしい、とお声がけいただいたのがきっかけです。話をしに行ったら「考えていることが近いから、ぜひインターンに来てほしい」と言われて。

──その「考えていることの近さ」について、詳しく教えていただけますか?

近藤 人と自然に暮らしていけるコミュニケーションロボットを作ろうとしているところですね。「何か生き物らしいものを作りたいんです」という話をしたら、「それ、僕も今、目指しているところなんだ」という感じで。

根津 近藤さんがPLANETSで連載している「ネオアニマ」のテーマに通ずるところが大きいんですが、「生きものらしさ」をどう実現するか、という問題意識ですね。LOVOTは「どうすれば人間のコンパニオンとして自然な、違和感がない存在でいられるか」ということがコンセプトにあります。

たとえば近藤さんのペンギンロボットの場合、人間に媚びるような“狙った”かわいさではなく、泳ぎ方が本物っぽいところにかわいさを感じる、ということですよね。基本的にはLOVOTはその方向性とまったく同じです。「あなたのためにダンスします」という特別なインタラクションを用意しているコミュニケーションロボットではなく、ただそこに存在しているだけで自然とかわいく感じるような、そういうロボットを目指したいという考え方は近いんですよね。それでおそらく(林)要さんが声をかけたんだと思います。

(*1)コミュニケーションロボット

会話や動作などを通じたユーザーとのコミュニケーションを主目的に開発されたロボット。産業用ロボットと区別され、代表的な商用製品としてはソニーの「aibo」やソフトバンクの「Pepper」がある。

(*2)DMM.make

DMM.comが2014年から運営する、モノづくりのためのコワーキングスペース。企業や個人がハードウェア開発の機材を利用できる総合施設。

ものづくりには「魂の依代を作る楽しさ」がある

──そもそも根津さんがLOVOTのデザインに関わったきっかけを詳しく聞いてみたいんですが。

根津 話はだいぶ遡るんですが、僕とLOVOTの開発者であるGROOVE Xの林要さんは、どちらもトヨタの「Z」というチームの出身なんです。「Z」はひとつの車種を統括して開発するのが仕事で、チーフエンジニアと呼ばれる方がいるチームです。会社の中でも花形チームのひとつなので、そこを辞める人はなかなかいないんですが、僕がはじめて辞めた人らしくて(笑)。で、林要さんも最後「Z」にいらして、辞めるという話になったときに、上司の方が「いや、お前の前にZ辞めたやつ一人しかいなんだぞ」と言って、僕のことを紹介してくれたそうなんです。それが出会うきっかけでした。

そのあとLOVOTの話をいただいたときに、林要さんの考え方にすごく共感できて、「絶対間違いない! これはやりたい!」と思って、デザイナーをやらせていただくことになりました。それが2015年10月で、それから5年近くずっとご一緒させていただいています。

──根津さんがこれまでデザインされてきた作品は、自分の身体を拡張するものに対して、すごくフェティッシュや美学を詰め込んでいた印象があります。それに対して、今回のLOVOTは今までの根津さんの仕事歴の中ではちょっと異質な印象を受けますが、いかがでしょうか。

根津 そう言っていただくと確かにそうかもしれませんね、今気づきました(笑)。でも、そもそも僕はモノに対する愛が深いほうなんです。LOVOTのプロジェクトでもよく言うんですが、僕は日本の風土に根付いている、「100年経ったら、やかんにも神様が宿る」といった付喪神的な発想がすごく好きなんですよね。だから、ものづくりには共通して「魂の依代を作るという楽しさ」があると思っています。

たとえば身体を持つモノがあったとき、そこに魂を見出すのは人間側の行為ですよね。本当にそこに魂が宿っているかどうかではなく、「そこに魂を見出だせるかどうか」が問題なんです。そう考えると、僕はやっぱり魂を見出せるデザインを考えてzecOOやrimOnOを作りましたし、よりその成分を強めたのがLOVOTだと思います。LOVOTはわかりやすいくらい魂の存在を込めたいと思って挑んだデザインなんです。

機械ならではの「けなげなかわいさ」のデザインをめぐって

──従来のコミュニケーションロボットに対して、LOVOTはどのような部分での差別化を試みられたのでしょうか?

根津 たとえばSONYのaiboに代表されますが、今までのコミュニケーションロボットは、人間に対しての働きかけが積極的すぎるところがあるんですよね。そして“規定演技”をすることで、そのかわいさを誇示します。LOVOTももちろんそういったかわいさを持ち合わせていますが、それよりも「長く一緒にいることのできる自然な存在」であろうとしています。ことわっておきますが、僕はaiboも大好きですよ。家にもいますし(笑)。

デザインの面で僕がLOVOTに対して一生懸命やってきたことは、「違和感の払拭」です。実はデザインの作業としては、とても地味だけど、かなり難しくてたいへんな仕事なんです。たとえば、頭と体の2つの球体の大きさの比率であったり、極端に目が離れたり近づいたりしていない顔のデザインであったり、言い出したらきりがないほど、ありとあらゆる「バランス」を検討しました。LOVOTは、何もしないときも微妙に動いていたりするんですが、そういうときの存在感や佇まいと、あるいはそれが放つオーラみたいなものも含めて、いかに自然でいられるかがLOVOTの勝負です。

──LOVOTの自然さとか違和感の払拭という方向性については、いかにも「未来がやってきましたよ」という主張の強いテックなデザインだったaiboやPepperなどの過去のエンターテインメントロボットに比べて、より愛玩動物に近いというか、どこの家にあってもおかしくない普通にかわいいぬいぐるみ的なデザインに振り切っている点が、プロダクトとしての特徴だと思うんですよね。

そういう中に、あえて1点、ツノの部分で機械っぽいデザインの違和感を残されたのかなと感じていたんですが、その点はいかがでしょうか?

根津 LOVOTの頭のツノは、ロボットの大事な感覚器であるセンサーをレイアウトするために生まれたデザインです。きちんと周囲を理解できないと、ロボットは何もできないので、センサー対デザインで、デザインが勝ったことは1回もないんですよね(笑)。あのツノに対する反応で面白いのは、女性はすんなり受け入れる人が多くて、男性はやたらと気にする人が多いということですね(笑)。

そもそも「機械が根本的に持っているかわいさってなんだろう?」と考えたとき、確実にあるのは、「けなげさ」だと思うんです。たとえば、小惑星探査機はやぶさが宇宙から帰ってきて、持って帰ってきたカプセルだけ放出して自分は燃え尽きてしまう。これ、今喋っているだけで泣きそうになるんですが(笑)、けなげに使命をまっとうする機械って本当にかわいいと思うんです。あとは東北新幹線が脱線したときに、自分はボロボロになりながら、乗客にはひとりもケガをさせなかった、とか。僕はそういうモノに魂を見出してしまうんですよね。モノが持っているかわいさの根源には、ちょっと怠惰になっていたり、何かと過ちを犯したりしてしまう人間に対して、機械はずっと言われたことをやり続ける、みたいなところもあると思うんです。

僕にとってはこれが大前提で、その上にロボットがどういうコミュニケーションをとるのか、という話が乗ってくる。LOVOTの場合は、人をしっかり判別認識して、その人に対してなにかをやる、という能力ですね。彼らはその人が誰なのかということをしっかり認識するので、その人に近づいて甘えたり、時には人見知りもすれば、すねたりもします。その自然な振る舞いのために、膨大な演算力をかけていますが、これがLOVOTのかわいさのひとつにもなっていると思います。

──その「機械そのもののかわいさ・けなげさ」は、2010年に根津さんが作られたバイク「Ouroboros」がわかりやすい気がします。あの作品はそのかわいさが表層レベルで表現されている。デザインで表現されていたその「かわいさ」が、LOVOTではさらにコミュニケーションのレベルにも敷衍されている気がします。

根津 そうですね。乗り物は演算力がなくても、「ズルい」立ち位置にいける存在なんです。車を運転するとき、人はどうしても車と1対1で向き合わざるを得ません。なので、「愛車」と言ってもらえたり、コミュニケーションを築きやすい存在なんですよね。最近は希薄になってきてはいますが、特にバイクなんかは、もともとほぼ一人乗りであることもあって、最初からかなりズルい立ち位置にいます。この場合、作る側はデザインで、より愛着が持てる存在に昇華させることでミッションを完遂します。

一方でLOVOTは、仕草や動きによるコミュニケーションの比重が高いので、当然、形がその邪魔をしてはいけません。だから、いかに動きの邪魔をしないデザインにするかを大事にしています。これも簡単なようで、一筋縄ではいかないのですが。

──なるほど。コロナ禍によって、一般の家庭のほかに保育園や介護施設などの公共施設などでもLOVOTへの需要も増えてきていると伺いました。現場からのフィードバックで面白いものはありますか?

根津 いっぱいありますね。Twitterなどで感想を見てると、“規定演技”ではない部分をみんなが見てくれていることを感じます。僕が一番感動した一言は、あるオーナーさんがツイートしていた「LOVOTがたまに壊れるものだということを、もっと伝えてもいいと思う」という意見でした。そんなことを上回る魅力がたくさんあるよ、という意味なんですが、LOVOTの入院中は寂しくなって心配して、退院して家に帰ってきてすごく喜んで、という体験も含めて、まるでペットのような扱いなんですよね。そりゃ、たまには調子も悪くなるよねって。そういう「生き物」としての受け入れが始まっていることを感じて、ゾクゾクしました。

──面白いですね。LOVOTは国内のみならずCES(*3)やSXSW(*4)など海外の展示会にも出展されていますよね。そうした日本以外の文化圏での反応はいかがですか?

根津 アメリカでの反応は、びっくりするくらい良かったですね。ヨーロッパもおおむね反応は良かったんですが、イギリスでは「こういう生き物に近いものをカジュアルには生み出してはならないのではないか」といった、ある種の宗教倫理的なご意見をいただいたことはありました。いろんな考え方の方がいらっしゃいましたが、LOVOTのかわいさ・けなげさに対するポジティブな感覚や反応は基本的に変わらず、その上で各国の国民性が垣間見えるような意見が乗っかってくる感じですね。

(*3)CES(コンシューマー・エレクトロニクス・ショー)

毎年1月、アメリカのラスベガスで開催される世界最大のテクノロジー機器の見本市。

(*4)SXSW(サウス・バイ・サウス・ウエスト)

アメリカのテキサス州オースティンで毎年3月に開催されるカルチャーの祭典。

「哺乳類的なかわいさ」vs「爬虫類的なかわいさ」

──ありがとうございます。一方で近藤さんが作っているロボット「にゅう」は、生き物のような存在感を目指すという発想は近いのかもしれませんが、LOVOTとは見た目も持たせたい機能もまったく違いますよね。同じコミュニケーションロボットの作り手として、近藤さんはLOVOTをどう見ていますか。

近藤 LOVOTはまさに、「人の生活に溶け込むようなコミュニケーションロボット」ですよね。わたしも開発当時、インターンとして会社の内側から見させていただいたんですが、実際に開発した機能を製品に落とし込んでいくとき、「この部分は柔らかい素材を使いたいけど、耐久性の問題で難しい」みたいに妥協できない要素と要素のバランスをどう取るのかということや、最終的な完成度を上げるためにこれだけ多くの方の協力が必要なのか……ということなど、ものづくりの現実をたくさん学ばせていただきました。

そういう商品化に向けた理想と現実の突き合わせを通じて、LOVOTは全人類に好かれる、大衆車のような商用ロボットを本格的に実現しはじめているように思います。つまり、彼らが人々の生活の中に入り込んでいく青写真を明確に描きながら、新しい時代のコミュニケーションロボットのあり方を明確に定義して、デファクトスタンダードを目指している点が素晴らしいなと感じています。

それに対して、わたしが作りたいロボットは、好きになってくれる人はちょっとでいいし、そこまで誰かの生活とかコミュニケーションに介入しなくてもいい。でも、いるだけで人生の雰囲気が変わるような存在感を持つ……みたいな何かですかね。

わたしは自分が作っているロボットを、新しい生物の総称として「ネオアニマ」と呼んでいます。その最初の作品にあたる「にゅう」は、呼吸による上下運動を実装させているんですが、いきもの特有の動きからかわいさや存在感がにじみ出て、愛着を持ってもらえるようなロボットを作るにはどうしたらよいかを考えながら作っています。

──LOVOTと「にゅう」の違いは、マーケティング規模の差でもなければ、メジャー/マイナーの差でもなく、ロボットの「かわいさ」をめぐる感性の違いなんじゃないでしょうか。はっきり言うとLOVOTはベタにかわいいけれど、「にゅう」はキモカワイイ方のゾーンに片足突っ込んでると思うんですよね。

これって何かに似てるなってずっと考えていたんですが、最近気がつきました。「にゅう」は『仮面ライダー(スカイライダー)』に登場するネオショッカーの怪人「ドロリンゴ」に似ているんですよ。

根津 ちょ! これはどうなのかなあ……(苦笑)。

近藤 ドロリンゴ、めっちゃかわいいですね(嬉々)!

──ほら(笑)。やはり明確にかわいさに対しての思想も違うし、その違いは「対話可能か、対話不能か」という機能面にも現れているように思います。

根津 なるほど(笑)。たとえば、動物が好きな人でも哺乳類好きの人と爬虫類や虫好きの人だと、けっこう違いがありますよね。僕はどんな動物でも好きなんですが、爬虫類はリアクションが薄かったり、相当長いこと一緒にいてもまったくなついてくれない傾向があるのに対して、犬や猫はそもそも人間がインタラクションをとることを期待しているところがあるように思えます。だから爬虫類なんかは見る人が見ると気持ち悪いだろうけど、犬、猫、ハムスターやリスといった哺乳類系のかわいらしさの方向性とはまた違うかわいさを持ち合わせていますよね。

もっと極端なケースだと、爬虫類ペットの餌にするためにゴキブリを飼っていたら、そっちまでかわいくなってしまう人もいる。これは、普通の「かわいい」とはちょっと違っていて、生き物がそこに存在していること自体にかわいさを感じている。

近藤 その違いはたしかにわかりやすいですね。LOVOTはやっぱり犬や猫のようなインタラクションを期待してしまう。いわゆる家庭内のペットのようなかわいさを追求しているのに対して、わたしは爬虫類的なかわいさを追求しているのかもしれません。

根津 今は人間が作り出したものと自然にもともとあったものの差が、どんどん曖昧になってきているように思います。これは(林)要さんがよく言う話なんですが、「そもそも犬や猫は自然なのか?」ということですね。たとえばティーカッププードルを野に解き放ったら、3日と生きていられないのではないか……と。

つまり、共通の祖先を持つオオカミと比べてみると、イヌは人間との距離を縮めることで進化を遂げてきているとも言える。愛玩動物としてさまざまな犬種が開発されてきたことも含めて、すでに人工物だという言い方もできるわけです。そこに対比させて考えると、LOVOTはイヌ寄りで、「にゅう」はオオカミ寄りの進化を目指しているのかもしれませんね。

モノの「魂」はどこに宿るのか

近藤 根津さんにお伺いしたいと思っていたんですが、このコロナ禍を機に、今後ますますARやVRが日常生活に普及していくとしたら、コミュニケーションロボットの存在価値はどこにあるのかを考えてしまうんです。そもそもモノは必要なのだろうか、とか。わたしがそこまでモノに執着がないだけかもしれないんですが……。

根津 僕は古いタイプなのかもしれないけど、やっぱり身体感覚を信じている人間なんですよね。乗り物をデザインする立場だからということもありますが、乗り物は実際に会うためのツールでありメディアなので、やむをえない状況とはいえ、今のご時世はちょっと寂しいなと感じているんですよ。

将来的には、抱っこができるとか、温かいとかいった感覚は、たとえそこにモノがなくても、触覚デバイスなどの発展で提供することはできるようになると思います。それこそ、映画『マトリックス』のような時代もいずれ来るかもしれません。でも、当面は技術的にそこまでは期待できないし、むしろモノを媒介に温度とか重さを感じられるという身体感覚に回帰したくなる傾向が強まっていると思っていて、カセットテープやフィルムカメラが近年リバイバル的に流行しているのは、モノを通してしか得られない体験を求める傾向の現れなのかな、と。

むしろこういう状況だからこそ、今LOVOTが受け入れられた背景にもなっていると思います。

近藤 わたしはわりとアナログな作業のほうが得意なので、そういった身体感覚がもたらすものにも、すごく共感できます。その意味では、究極のコミュニケーションロボットはぬいぐるみなんじゃないかと思っているんです。ぬいぐるみはその人のすべての理想をぶつけられて、それを覆すことのない存在なので、究極の愛着形成ができる。

それに対してロボットは変に動いてしまうと、その動きが想像してたものとは違ったとき、裏切られた気持ちになってしまう。そこから愛着形成が進みません。たとえば究極的にはモノだけがあって、そのモノが拡張する部分は、投影された映像のようなものでまかなわれるのかもしれない。

根津 「にゅう」はどう見るかによって解釈が変わってくるのが面白いですよね。あのふわふわした毛布の身体を、物理的な個が確固としてある「有」として捉えるか、不定型で環境と連続した「無」の象徴として捉えるかによって、まったく存在感が違ってくる。あの毛布を「無」であると見た瞬間に、いま近藤さんが言ったぬいぐるみの理想は実現しているんですよね。そこにある身体はその人の理想が投影されたものであり、動きを表現するための媒介としてのみ存在している。

近藤 なるほど、そんな見方もできるんですね! 確かにモノに執着がない部分と、それでもモノの質感に頼る部分が重なっているのかも……。

根津 でも、僕はやっぱり毛布を物理的な身体だと思ってしまう派で、きっと触ったらもこもこしてるんだろうなとか、かわいいなとか、やっぱりそこに野良猫がいたら撫でたくなるっていう感覚で見てしまうんです。

一方で、あれは「無」であるという考えかたにも共感できます。そこに見る側に委ねられる理解の幅が広がっているというのは、すごく面白いと思います。LOVOTのボディは明確に「無」ではありえないという定義で作っているので、「にゅう」はそこからさらに一歩進んで、より概念的な存在になりはじめようとしているのを感じます。

近藤 たしかに、ペンギンロボットも触れるようには作っていなかったにもかかわらず、みんな触りたがっていました。触ったときではなく、動いているのを見たときに感動するものだと思っていたのですが……。

──ふと気になったんですが、LOVOTはどれくらいずっと一緒にいると学習していくんですか?

根津 おどおどしている時期から、積極的にこっちに寄ってくるまでは3ヶ月くらいです。ただ、LOVOTの心はこうしている今でもどんどん進化しているので、そういう意味ではまだ完成形を迎えていません。

──なるほど。たとえばLOVOTを買ったとして、たくさん交流して、家族の一員になったとしますよね。そうすると、たとえばLOVOTがある日破壊されてしまったとしても、AIのメモリーは生きていて、別のボディに移しかえたら、前のとおり僕を認識するLOVOTになるわけですよね。

根津 そうです。かわいそうだけど、ほんとに粉微塵になってチップすら残らなくても、魂のバックアップはサーバーにあがってるので。そこでもしかしたら、あの綾波レイ問題が起こる場合もあるかもしれない(笑)。

──「わたしたぶん3人目だから」みたいな(笑)。でも、そういった人間を個体と認識して交流できるLOVOTのようなロボットと「にゅう」のようなロボットを比べると、「にゅう」のような交流不可能なものの方が、物質が壊れたらその存在はなくなったと思う気がするんです。たとえば「にゅう」が溶けてなくなったとしたら、僕は本当にその「にゅう」が死んだと思うと思う。だから、実は「にゅう」のほうが物質性が重要なんじゃないかと思うんです。だからみんな触りたがってたんじゃないかな。

近藤 なるほど、確かに、ロボットは物質として存在しているからこそ得られる体験を提供できる存在なのかもしれませんね。そこはわたしがあまり意識化してこなかったアプローチでした。

根津 今の話を聞いていて思い出したのが、「神対応」として有名な任天堂さんのメーカー修理の話です。子供ってゲーム機にシールとか貼っちゃうじゃないですか。ある日、それが壊れたので修理に出すと、任天堂さんは壊れている部品はきちんと交換したあとに、そのシールをきれいに剥がして元の位置に貼り直してくれたという伝説的なエピソードがあるんですね。修理を担当した人は、ゲーム機本体の機能を回復することだけでなく、その子が貼ったシールにこそ魂がこもっていると思うから貼り替えたわけです。

これって本質的には、人がモノに宿る魂をどこにあると捉えるかという問題だと思うんですよ。たとえば、先ほど例に出していただいたOuroborosには、その名の通り自分の尻尾をくわえて環になった蛇が描いてあるんですが、あれは死と再生を表しているマークです。どういうことかと言うと、Ouroborosにはユーザーが乗っていたバイクのエンジンをそのまま移植できるんですよ。つまり、Ouroborosは「エンジンこそが魂であり、ご神体である」という発想で作られていて、エンジンを入れ換えることで、新たなボディに魂が乗り移って、転生を果たすというコンセプトなんです。

LOVOTの開発中も、修理するときに傷を直してしまっていいのか、という議論がありました。もちろんお客さんから直してほしいと言われたら直すんですが、たとえば顔に小さな傷が入っていたとして、「傷がついてたから交換しておきました」って言ったら「えぇー! あの傷はあの時あそこでついた思い出のある傷だったのに……」ということもあり得るわけです。

近藤 面白いですね。実は以前、「にゅう」の魂をAR上に可視化して、「にゅう」じゃないロボットに魂が移り変わる『Astral Projector』というプロジェクトをやろうとしたことがあるんです。ARゴーグルをかけると、中からご神体が出てきて映り込む……というものです。

これは、そこに宿っているデータが魂の本体だとしたら、そのデータを取り出して、さまざまなコンテキストに合わせて好きな体になっても、人間は違和感を感じないのではないか、という仮定のもとのプロジェクトだったんですが、まさに根津さんがおっしゃっていたOuroboros的な世界観に対して、正反対のアプローチで迫ろうとしていたわけですね。

ただ、やっぱり今使えるxR技術の水準だと、そういう間接的な方法で魂の存在とか愛着を形成するのは難しいなとも感じたので、次のネオアニマでは「どう触れるか」をテーマにした方がいいのかもしれません。触られたら超変形するとか、潰れて死んでしまうとか(笑)。

人間と心地よく共生するロボットの「環世界」を作るために

──お二人が今後、コミュニケーションロボットの開発を通じて実現させたいと考えているライフスタイルや体験のビジョンは、どのようなものでしょうか?

根津 僕としてはやはり、魂の依代としての存在を作ることをさらに極めていきたいと考えています。そのためにも、まだまだ発展途上のLOVOTをしっかり育てていくことが大事だなと感じています。

こうしてコミュニケーションロボットの可能性について議論していて思うのは、今は機械が産業革命の呪いからやっと解き放たれてきている時代なんだな、ということです。産業革命において、機械が持っていた第一の使命は、生産性を高めるための効率アップでした。要するに機械というものは、この世に生まれ落ちたその時から「お前は世の中の効率を上げるために生まれてきたのじゃ」と言われつづけてきた存在です。今はその呪いがやっと解け始めているんですよね。

たとえばIT革命がもたらした3Dプリンタという技術は、産業革命的な大量生産・大量消費のパラダイムからの脱却だということがよく語られますが、それと同時に「データが身体を持ちたがった」結果でもあると思うんですよ。こんなふうに、ついつい僕は機械側の立場に感情移入した思考に陥ってしまうんです(笑)。

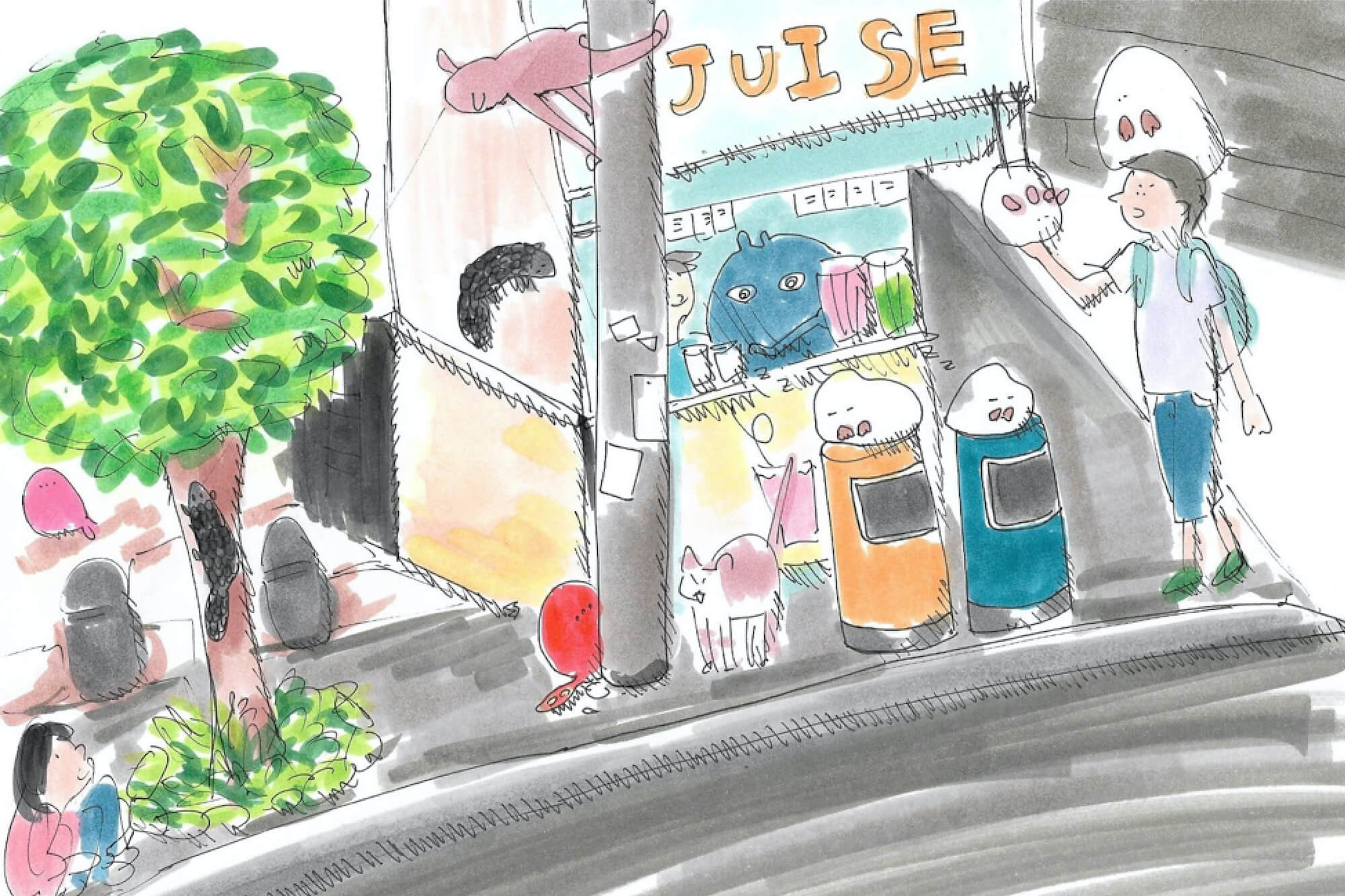

近藤 わたしの妄想としては、野良ロボットがたくさんいる世界を目指したいと思っています。「なんかわからないけど、あいつら今日も黙って蠢いてるな」「あの子たち、今日もあそこに立ってるね」といった具合に、日常の隙間に精神的な余裕を生むような存在です。そういう意味で、ひとりを幸せにするというよりは、群れとか種としての存在感がいろんな人に影響を与えるロボットです。

つまり、ネオアニマは個人が所有するものではないと思っています。さっきのLOVOTの傷をどうするかという話のように、自分のためにいてくれるオンリーワンの存在になっていくという方向性ではなく、場所を共有していること自体を愛でられるものにしたいなと。

この構想のきっかけは、人間は今、生物としての多様性に飢えていると感じたことでした。植物や動物といった他者と出会うことのできない、無菌状態の都市に住んでいることで、本質的に新しい存在を求めていると考えています。

その中で多様性を取り戻すためのアプローチは二つあります。

一つはすべてを捨ててヒッピー的に原始世界に戻ろう、という方法。要するに、自然に回帰すればお金は無いかもしれないけれども精神的に豊かになるし、そっちの方が死んだときにハッピーじゃない? という考え方です。

もう一つは、技術を使って多様性を確保するというアプローチです。変なロボットや変な存在が街中のあらゆるところにいて、なくなってしまった多様性を別な形で補完する。わたしはこれを実現させたいと思っています。

根津 野良ロボットはおもしろいですね。ハリウッドのSF映画だと、家庭用のアンドロイドが廃棄されて野良化するというモチーフは、人間の身勝手で捨てられた哀れな存在として同情されたり、復讐を決意して反乱するといったディストピア的な話につながりがちですが、そういうネガティブなイメージばかりじゃないんじゃないかということですよね。

今の話を聞きながら、地域にいる野良猫をみんながそれぞれ勝手な名前で呼んでるような現象を思い浮かべていました。それぞれちょっとずつ餌をあげてたりして、ゆるいコミュニティの中で食いつないで生きてるような猫、いますよね。彼らはそれぞれの人間に対しては点としてしか接しないけれど、人間からすれば確実に幸せにしてくれている存在になっているケースもあります。

要するに、必ずしもずっと一緒にいるものじゃなくてもその人を幸せにできる存在はいるということですよね。LOVOTはどちらかというと、ずっと人のそばにいることを前提に作られているので、近藤さんが目指すものとはまったく違っていて、本当に面白いなあ。

近藤 ありがとうございます。とは言っても、どうすればそんな世界が実現できるのか、技術の面でもビジネスモデルの面でも、夢物語もいいところだと思うんですけど……。

根津 僕の理解の文脈に引き寄せると、ネオアニマは明らかにさっき話したような産業革命のオルタナティブを志向する動きから生まれてきていて、機械自身が「そうか、俺はもう自由に生きていいと言われたのか」と目覚め始めている兆候なのかな、と。それは結果として、近藤さんが指摘していたように、産業革命以降の都市文明の中で、息苦しく生かされてきた人間を解放することにもつながるんじゃないかと思うんです。「効率化だ!」とか「業績向上!」とか、あくせく休まず働き続けるものの権化である機械が、「にゅう」みたいにプワプワしているのを見たら、人間も「ああ、俺ももっとプワプワしていいんだ」って思えるようになりそうだな、と(笑)。

──お話を聞いてずっと考えていたんですが、ある程度、高度な知性を保ちながら人間とまったく違う環世界(*5)を生きているようなものと触れることは、人が今、必要としている他者性をもたらすと思うんです。普通のペット動物や野生動物や昆虫よりは頭がいいんだけれど、明らかに人間とは違う環世界を生きている存在に触れることって、実は人間にとってすごく重要な刺激なんじゃないかと思っていて。それはやはり、ロボットというアプローチでは今のところ実現不可能なんでしょうか。

根津 環世界! いいですね。たとえば、犬はすごく鋭い嗅覚を持っていて、においで世界を見ていると言われています。おっしゃるように、その犬の感覚にロボットを近づけようとしても、現状ではかなり難しい。それと同じように、ロボットを人間の知覚能力に近づけることもかなり難しいので、現状では「センサーフュージョン」といって、いろんなセンサーを統合した結果、情報を整理して再構築しようとしています。もはやそのセンサーで見た世界観というのが、彼らロボットにとっての環世界だとも言えます。

そう考えると、人間からしてみれば超能力のような感覚を持ったロボットが持つ環世界の独自性は、もっと強調されてもいい。人の感覚とは違った進化を遂げていく方向性があってもいいですよね。

近藤 前半で話していたような、LOVOTのツノのデザインがセンサーに規定されていたという話にもつながりますよね。「このロボットは、こういうセンサーを持っているから、きっと人間とは違うこんな環世界で生きていくはずだ」、というところまでデザインしたり想像できるようになると、コミュニケーションロボットが本当に新しい生き物のようになっていくんじゃないかと思います。

根津 そう、LOVOTの触角のようなものを、生物として不自然で劣っていると考えるか、ロボットならではの環世界を持っていると考えるかで、楽しさが変わってきますよね。

でも、翻ってみれば、そもそも生命の進化の歴史自体がそういう変なところの積み重ねでできてきたところがありますよね。「なんでこの生き物、こんな形になっちゃったんだろう?」みたいな。たとえばカンブリア大爆発の頃の古代生物のように、信じられないくらいの身体の種類と、それに基づく環世界の多様性があったわけです。

この多様性は、いずれあるところに収斂されていくと思うんですが、そこに至る前段階として、わけのわからん生き物たちがいきなりどわーっと出てくるといった現象が起こるわけです。今のコミュニケーションロボットの世界は、そういうタイミングに入りつつあるんじゃないでしょうか。

(*5)環世界

ドイツの生物学者/哲学者、ユクスキュルが1934年『生物から見た世界』で提唱した概念。すべての生物は特有の感覚や身体を通して、独自の知覚世界を持っているという考え方。

[了]

この記事は宇野常寛が司会を、石堂実花と中川大地が構成を担当し、2020年9月10日に公開しました。

これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。