映画『AKIRA』の劇伴音楽で世界に衝撃を与えた芸能山城組を率いる音楽家として、あるいは情報環境学、感性科学、生命科学などの分野を越えて活躍する科学者として、国内外のメディア表現に大きな影響を与え、第23回文化庁メディア芸術祭で功労賞を受賞した山城祥二(本名:大橋力)さん。その多岐にわたる活動の全体像が、メディアで語られる機会はほとんどありませんでした。東京五輪の「中止」などまさかの「予言成就」が話題を呼んだ「AKIRAイヤー」の終わりに、山城さんと芸能山城組の足跡の意義について、じっくりと伺いました。

端的に言うとね。

合唱団から生まれ、合唱団の枠組を超えていった「芸能山城組」

──まずは改めまして、2020年3月に発表された第23回文化庁メディア芸術祭での功労賞受賞、おめでとうございます。同賞の顕彰対象である2019年は、奇しくも山城さんと芸能山城組が劇伴を担当された大友克洋監督の映画『AKIRA』の劇中年代に相当していて、2020年時点で2度目の東京オリンピックが「中止」になった因縁も含め、「AKIRAイヤー」の予言性が大きな話題になりました。そのようなタイミングの受賞だったことは、山城さんが取り組まれてきた人間の身体表現とメディアテクノロジーや情報環境の関係、ひいては文明の問題を顧みるうえでも、非常にタイムリーな機会だったのではないかと思います。

最初に、山城さんご自身と芸能山城組の来歴についてお伺いしていければと思います。音楽家/芸能山城組組頭として、科学者・大橋力として、二つの顔でマルチモーダルに活動されてきた経緯と意図について、教えていただけますでしょうか?

山城 ありがとうございます。東北大学微生物研の学生のとき私は、たまたまそのころ東北大に赴任していらした作曲家・福井文彦先生から、西欧音楽の指揮法を学ぶ機会を得ました。福井先生は、現代指揮法を完成させ国際的な先達となった偉大な指揮者・斎藤秀雄の指揮練習用ピアニスト、つまり斎藤先生が指揮のレッスンをするために指揮棒の通りにピアノを弾くピアニストとして長らくお仕えし、実質的に斎藤門下の指揮者第一号になられた方です。斎藤秀雄は、世界的指揮者・小澤征爾さんの師としても知られていますね。

福井先生から、当時の日本では珍しいレベルの斎藤秀雄直伝の精密強靭な指揮法を伝授された私は、〈山城祥二〉の名で自分なりの工夫を凝らしながら、アマチュア合唱団の指揮者としての活動を始めました。

──福井文彦さんについて調べてみたんですが、NHK朝の連続テレビ小説『エール』の主人公のモデルにもなっている古関裕而さんと同じ1909年の生まれで、1964年の最初の東京オリンピックに際しては「この日のために〜東京オリンピックの歌〜」の作曲もされていたりと、本当に日本近代の西洋音楽受容の正統にあたる音楽家の名前だったので、改めて驚きました。

そうしたルーツをお持ちの一方で、メディア芸術祭の受賞式でのコメントでは、山城さんは民族音楽学の大家である小泉文夫さんのお名前を感謝とともに出されていました。その小泉さんとのご関係から、非西欧圏の民族音楽に取り組む芸能山城組の創立に至った流れを改めてお話しいただけませんか?

山城 小泉文夫先生とのメディアでの出逢いは、NHK FMのラジオ番組「世界の民族音楽」でした。毎週、小泉先生の素晴らしいトークと、まったく聞いたことのないいろいろな音楽を聞かせていただいた。これが、民族音楽に私が目を開かれた直接のきっかけだと思います。

東北大学を卒業して東京で就職してから、〈日本音楽舞踊会議〉という音楽家のグループに加盟しました。そこに小泉文夫先生と「ミュージック・マガジン」の創刊編集長である中村とうようさんがいらっしゃって、お二人との直接のご縁はそこから始まっているんですね。

そのころ、東大音感合唱研究会(*1)、芸能山城組の前身となった合唱団「ハトの会」(*2)といった、いくつかの大学の合唱団に頼まれて指揮をするようになっていたんですが、小泉先生やとうようさんとお付き合いしている間に、西欧のベルカント発声に疑問を持ったり、合唱や舞踊、器楽、演劇などが一体化した芸能の在り方に触れ、だんだん深みに入ったというところです。ですから、最初から何かの〈意図〉があったわけではなく、まったくの成り行き、だと思います。そして1966年に「ハトの会コーラス」の常任指揮者になり、74年にバリ島の合唱舞踊劇「ケチャ」全編のバリ人以外による上演に世界で初めて成功したことを機に、「ハトの会」を母体に「芸能山城組」を創りました。

(*1)東京大学を中心とする戦前から続く合唱研究会。東京大学最大級のインカレサークル・東大音感のルーツでもある。

(*2)東京教育大学(現:筑波大学)とお茶の水女子大学の学生による合唱サークル。戦後の左翼運動をベースにした「うたごえ運動」の流れも汲んでいる。

──芸能山城組の活動は、それまでの合唱団とは大きく違ったスタイルを採られています。〈芸能山城組〉という顔の他にも、実は〈祭仲間山城組〉や〈実験集団山城組〉といった側面を掲げて「群れを作ること」そのものを実践・自己検証しつつ、さらに〈文明科学研究所〉として分野横断的な研究グループとしてもアウトプットするという、ユニークな活動形式を取られていますよね。

近年はたとえばチームラボやライゾマティクスのように、作品制作と研究開発を並行するタイプのアートコレクティブは散見されるようになりましたが、世界の伝統共同体を範に、あくまでアマチュアの「群れ」を貫きながら現代的に再構築しようという試みは、今も唯一無二だと思います。なぜ、そのような形態になったのでしょうか?

山城 1960年代から70年代にかけては、音楽というものは〈純粋芸術〉として社会的に認められて存在していました。合唱団では、みんながその枠組の中で疑問なく活動していたわけです。でも、〈音だけを媒体にした純粋芸術〉というのはあくまで観念的な存在であって、実在するものではありません。実在するのは、人間という生き物の身体の生理的な活性や社会生活に立脚し、さまざまな行為と渾然一体になった〈芸能〉としての音楽の在り方です。だから、そういう実在するものをちゃんとターゲットにしようと考えた。〈芸能山城組〉という名前の由来の一つは、そこにあるわけです。

そして、地球上のさまざまな芸能をみてみると、芸能が生まれる場は共同体であり、祭りというものを核にして出来上がっているものが圧倒的に多い。そうすると、祭りの担い手である〈祭仲間〉というようなものを念頭におかないとうまくいかない。そこで〈祭仲間山城組〉というかたちで広く参加者を募ったのです。しかし、いま申し上げたようなことはあくまで理論的な話であって、本当のところは実際にやってみなければわかるはずがありません。〈実験集団〉という言葉を使ったのは、「私たち自身が実際にやってみて確かめるんだ」という意思をはっきり宣言したかったからです。また、こうした考え方で物事を進めていく頭脳的なエンジンとして、1981年に〈文明科学研究所〉を設立したという流れになります。

現代の都市空間で祝祭のプロトタイプをつくる「ケチャまつり」という実験

──そうした芸能山城組創立後の1976年から現在に至るまで、連綿と続いているコアの活動として、毎年夏に新宿三井ビルディングのふもとにあるオープンスペース「55HIROBA(ゴーゴーひろば)」で行われているイベント「ケチャまつり」があります。これはケチャを中心に、芸能山城組のもう一つの根幹であるブルガリアの女声合唱やジョージア(旧:グルジア)の男声合唱、さらに東北地方の太鼓芸能やバリ島のガムラン、ジェゴクの演奏など、さまざまな芸能レパートリーの上演や縁日の出店などを通じて、都市に新しい祝祭のプロトタイプを創り出そうという取り組みですが、「祭仲間」としての山城組のハイライトにあたる活動ですよね。なぜこうした取り組みに至ったのか、その経緯を伺えますでしょうか。

山城 ケチャをやるなら都市化のど真ん中で炸裂させたい、という狙いは最初からありました。なぜかというと、ケチャは今の都市が失ってしまったものを凝縮して持っているからです。ケチャは〈絆〉を可視化・可聴化・可触化した〈絆の科学〉であり、〈絆〉を実践・堪能・陶酔可能にした〈絆の技術〉であり、〈絆〉を祝祭化・儀礼化・様式化した〈絆の芸術〉であるといえます。人と人とを直に結ぶ〈絆の脳機能〉が衰退しつつある都市空間において、ケチャは大きなインパクトを持ち得ると考えていました。

西新宿の超高層ビル街に三井ビルが完成して、その前にある55HIROBAを使ったイベントを三井不動産が募集していたことを知り、当時の学生の組員がそれに応募して、貴重なチャンスを獲得しました。当時、三井不動産の広報室に、鬼沢正さんというセンスが良くてしかも大胆な面白がり屋の方がいらっしゃったんですね。鬼沢さんはのちに三井建設の社長になられましたが、その鬼沢さんがとてもいい状況を作ってくださって、ケチャまつりは軌道に乗りました。1976年から44年間、毎夏、開催してきました。2020年の夏は新型コロナウイルスの流行で、ついに中止を余儀なくされてしまったのですが。

──同じく中止になった広場での恒例行事としては、三井ビルの入居企業が参加する「三井ビルディング会社対抗のど自慢大会」が1974年の竣工当初からあるんですが、ケチャまつりは今やそれと並ぶ風物詩にもなっています。1970年代中盤の時点で、ケチャまつりが55HIROBAで始まったことには、東京の都市文化の歴史変遷の中でも、非常に重要な意味があったと思うんですよね。

55HIROBAには、三井ビルの開業当初から公開空地というかたちで、人工的な高層ビル街のただ中に誰もが寛げる場所というか、アジール的なものを作り出すというコンセプトがそもそもあったそうです。おそらくケチャまつりは、この空間のポテンシャルを最大限に引き出しているイベントでもあると思うんです。ケチャまつりの場所選びの段階で、他の候補として花園神社の境内という候補もあったと聞きますが、会場が55HIROBAに落ち着いた理由は何だったのでしょうか?

山城 ケチャとの適合性という点で、55HIROBAは突出した空間だったからだと思います。ただ、今でも会場として花園神社はどうだろうかと、ときどき話題になりますね。また全然違ったポテンシャルがある空間だろうと見ています。

──花園神社は唐十郎さんらの状況演劇が「紅テント」を建てるなど、1960年代からの土俗回帰やアンダーグラウンドカルチャーの文脈が強かったと思います。もし、初期の芸能山城組がそこでケチャまつりをやっていたとすると、アメリカ西海岸のヒッピームーブメントの日本版である新宿のフーテン文化や神秘主義的なスピリチュアリズムへの傾倒なども含め、そういう既存の対抗文化的な文脈に回収されてしまったのではないかという気がします。

やはり、新宿の風景の「ネオ東京」的な変貌を象徴する三井ビルの55HIROBAという超現代的な空間の中で、都市生活に根ざした祝祭空間の再生をするということで、ケチャまつりはより文明批判としての普遍的なポテンシャルを高く抱いたイベントになったのではないでしょうか。そこに歴史の一つの分岐点があったのかなと。

山城 そこは縁や巡り合わせの偶然あってのことなので、どこまで言い切れるかはわかりません。ただ、私たちの心持ちとしては、いわゆる〈アーティスト〉の文脈に入りたくない、ということはありました。芸能やパフォーマンスはあくまで、共同体社会での普段の生活という濃密な〈根〉があってこその〈華〉であって、私たちの取り組みは芸能専業のプロフェッショナルという在り方とは明確に一線を画したいと考えた。ですから、専業のプロと間違えられかねない機会をできるだけ減らそうということは確かに意識していましたので、その一つひとつの選択の積み重ねが、歴史と呼べるものになったという側面が大きいのではないかと思います。

──そんなケチャまつりに対して、詩人の辻井喬さんこと西武グループの堤清二さんは、各界著名人からなる「ケチャまつり応援団」の呼びかけ人として「私達はこの祭りのなかに、ケチャの再現を超えて、新しいコミュニティの可能性を予感することができる。これは既に人間疎外の克服の一原型である。主体性を創造しつつ共同体を構成することが可能であることを見事に示したアート・パフォーマンスであることによって、ケチャまつりは現代文明に対する最もラヂカルな問いかけになっている(*3)」というメッセージを長年寄せられてきましたよね。

一方で、実業家としての堤清二さんは、1970年から80年代にかけて池袋と渋谷でのパルコ開業を機に、それまでの商業主義的なデパートとは異なる文化振興を基軸にした新しい手法を渋谷の再開発に導入して、「パルコ文化」ないし「セゾン文化」を打ち立てていきました。そういう資本主義の最先端部分で都市のライフスタイルを文化的に立て直そうと志していた動きが、山城組の新宿ケチャまつりと呼応していたのは、東京の都市文化史にとっても、実は非常に重要な意味があるのではないかと思います。こうした辻井喬さんとのご親交は、どのように育まれてきたのでしょうか?

山城 縁があって堤清二さんと面識を得たわけですが、1960年代の末から80年代にかけては、〈二足のわらじ〉という言葉が、きわめて否定的な意味をもって使われていたんですね。ご存知のとおり、堤さんは本業のかたわら、辻井喬というもう一つの名前で詩集を出されたり小説を書かれたりもしていて、そのことでたいへんな叩かれ方をしていました。実業家仲間から叩かれる一方、文学者仲間にだってよく思わない人は大勢いた。〈二足のわらじ〉を履きこなしているからこそ、相当に手厳しい攻撃を浴びていたと思います。

だけど、堤さんには「こういう道こそ歩かなくちゃいけない」という固い信念があったと思います。お会いした当初の私は、本当に何も実績のない若造でしたが、自然科学の研究と芸能山城組と両方とも、〈二足のわらじ〉をなんとか履きこなしてやろうと、固い決意を持って必死でやっていた。堤さんは、そういう有り様を見て黙っていられなかったのか、あるときお宅にお招きいただいて、二人で飲みました。それで、〈二また会〉という二人だけの会を作りましょうと言ってくださいました。二足のわらじを履きこなすことこそが大事なのだという信念でともに頑張ろうと、とても励ましていただきました。

そういうバックボーンがあって、セゾングループの商業施設でもケチャまつりを開催したり、その他いろいろな文化事業のお手伝いをさせていただいたりしたのです。

(*3)「第38回 新宿ケチャまつり」パンフレット寄稿文より

群芸「鳴神」が先導した劇場全体を祝祭化する表現

──都市空間での「ケチャまつり」と並んで、1978年の初演以来、現在に至るまで連綿と上演され続けているオリジナル舞台作品「山城流スペクタクル 群芸『鳴神』」についてもお伺いしたいと思います。これは歌舞伎十八番の演目である「鳴神」の物語をモチーフに、専門分化したプロの役者が特定の役を演じるというかたちではなく、それぞれの身体表現を組み合わせ、シーンに応じて時に歌い手になり、時に舞台装置になったりしながら、まさに「群れの芸」として近代的な演劇やミュージカルの枠組みを超える表現に挑んだ作品ですが、どのようにしてこうした作品が成立したのでしょうか。

山城 前提はやはりケチャなんですね。とにかくバリ島に自分で行って、習ってきて、みんなに覚えてもらって、まがりなりに全編を上演できるようになった。そういう私たちの活動をいろいろな方が見てくださって、そのお一人に舞台美術家の朝倉摂さんがおられました。そして、ケチャの発想で〈歌舞伎ミュージカル〉ができないか、というご提案いただいた。「とても無理です」とお断りしたんですが、朝倉先生はひととおり、ふたとおり、お断りしても全然めげない(笑)。そして、やはりなかなかツボを押さえた適切なことをおっしゃって迫ってこられたんです。で、とうとうやることになってしまって……。

群芸「鳴神」はまさにケチャを下敷きに、群集の表現を舞台作品の形にしたもので、息の長い成功作となりました。これはまさに、朝倉さんの着眼のおかげです。

──『鳴神』では、冒頭からいきなり客席側の通路を使って、雨乞いをする民衆が鐘や太鼓を鳴り響かせながら出てくるといったシーンがあります。そしてひとしきり、帝(みかど)への恨みで雨を降らせなくして民衆を苦しめる鳴神上人(なるかみしょうにん)と、念術使いの雲の絶間姫(くものたえまのひめ)を中心に村人たちが鳴神の行法を打ち破るという物語が上演されたのち、舞台の向こう側と客席側が最後に渾然一体となった祭りのシーンで大団円を迎えます。今でこそ、こういう「第四の壁」を破るという表現は一般的になりましたが、当時はかなり画期的だったと思います。

山城 そうかもしれません。舞台だけではなく劇場全部を使うというコンセプトは、おそらく日本では「鳴神」が最初期の試みだったのではないかと思います。実際、蜷川幸雄さんとか、市川猿之助さん(三代目)といった舞台芸術のパイオニアたちが「鳴神」の公演にはよく来られていて、たとえば「リア王」やスーパー歌舞伎などの演出設計に活かしたことで、こうした手法が波及していったと考えられます。

山城組が辿った世界音楽のグレートジャーニー

──レコードやCDとしてリリースされた芸能山城組の音楽作品の変遷についても、改めてお伺いできたらと思います。芸能山城組はビクター所属のアーティストとして『恐山/銅之剣舞』(1976年)でレコードデビューされていますが、そこにはどんな経緯があったのでしょうか?

山城 レコードは、私たちにとって大変貴重な価値を持つメディアです。最初のきっかけは、中村とうようさんがビクターに持ち込んだ「恐山」のテープでした。芸能山城組の初期の重要なレパートリーとして、ステージで演奏していたものです。それをレコード化したらどうかと。ですが、「恐山」は大絶叫で始まる作品で、当時の音楽の常識から完全に外れちゃう。ビクターのあらゆるプロデューサーやディレクターがネガティブな反応でした。だけど、たった一人、プロデューサーでもディレクターでもない、ミキサーの親方だった依田平三さんが、「これは売れます。ぜひやりましょう」と言ってくださって、実現したんです。クラシックからポピュラーまで何でもやらなくちゃいけない時代に、ものすごい良い感覚を持ってまさに神業をふるって「音の神様」とまで言われた依田さんが目をつけてくださったおかげで、芸能山城組は世の中に出ることができた。いわゆるレコード音楽としての常識にとらわれず、サウンドとしての魅力、価値が、依田さんにはわかっていたんだと思います。

同じ依田さんの手で、続けて2、3枚と出したレコードが、おかげさまでみな売れました。もう一つ、ディレクターがよかったんですね。岩田廣之さん、後にユニバーサルミュージックの社長・会長になった方です。当時は、まだぽっと出の若造で、生意気で(笑)。でも、体を張って私にやりたいことをやらせてくれた。それがうまくいって、一応レコードとしては成功して、そこそこの仕事はできたのではないかと思っています。

──その2、3枚目というのが、ケチャとならぶ山城組の根幹であるブルガリアの女声合唱への挑戦『地の響〜東ヨーロッパを歌う』(1976年)であり、そうした非西欧圏の合唱スタイルをフィードバックしながら日本の民謡をポリフォニー化した『やまと幻唱』(1977年)ですよね。さらにグルジアや西アジアなど合唱に挑んだ『シルクロード幻唱』(1981年)、現生人類発祥の地であるアフリカのムブティ・ピグミーたちのポリフォニーに辿り着いた『アフリカ幻唱』(1982年)までの「幻唱」シリーズを通じて、初期の芸能山城組は世界の伝統的な合唱表現を地域ごとに巡りながら体得してしていこうという取り組みをされてきていたと思います。

そこから4年後の『輪廻交響楽 Ecophony Rinne』(1986年)では、そうした各地の声による表現を自家薬籠中のものとしながら、主にバリ島のガムランやジェゴクといったコミュニティ型のアンサンブル楽器を軸に、世界中の音楽表現を共存させていく「エコフォニー」という表現に到達されています。そこに込められていたコンセプトについて、当時どのように考えていらっしゃったのか、お伺いできますでしょうか。

山城 最初にお話ししたように、音楽というものは、人間が生きていくこと全体と分離して捉えることはできません。そして人類がさまざまな音楽文化を育んできた背景には、それぞれの地域で暮らす人々が生かされている環境、つまり〈生態系〉との関わりを視野に入れないわけにはいきません。

地球環境こそが何よりも深刻な問題だということは、当時チェルノブイリ原発事故のような核エネルギーの問題もあって、ようやく一般的にも理解されるようになってきていましたが、私たちは世界の多種多様なパフォーマンスに取り組んでいく中で、もっと自分たちの身体に即した肌身のレベルでその危機を意識せざるをえませんでした。

ですから、どうすれば地球のエコシステムと調和したライフスタイルを築いていけるのかは、自分たちの音楽活動の中でも必然的なモチーフになっていきました。そのような地球上のあらゆる音楽表現を調和させていく枠組みとして、〈エコフォニー〉という言葉をつくったんです。

──同時期にはさらに、芸能山城組としてのレコードのリリースやライブパフォーマンス作品の制作・上演と並行するかたちで、研究者・大橋力として世界各地のさまざまな民族音楽や芸能をめぐるフィールドワークをされていて、まさに世界各地の環境条件と格闘しながら、音響エンジニアとしても貴重な音源収録もされてきています。特にその成果は1986年から監修されているビクターの「JVCワールドサウンズ・シリーズ」としてリリースされていますが、このシリーズにもどのように関わることになったのかもお伺いできればと思います。

山城 いわゆるワールドミュージックというものが音楽シーンの中で頭角を現し始めて、ビクターのディレクターの藤本草さんが「ワールドミュージックのCDを出してみたらどうだろう」と言い出して、ワールドミュージックのCDを一緒に4枚ほど作ったら大成功したんです。

中でも、私がアフリカのイトゥリの森で命がけで録音してきた『密林のポリフォニー イトゥリ森のピグミーの音楽』には、ものすごい反応がありました。たちまち民族音楽としてはちょっと例がないような、大きい売り上げになった。それで味をしめて、私が録り溜めていた音源を中心にシリーズ化が始まって、いつのまにか100タイトルを超えるシリーズになってしまいました。もちろん他の方が録音されたものもありますが、40タイトルくらいは、私自身が録音し編集に携わったものです。ワールドサウンズ制作は、世の中というか、音楽好きな人たちの好みが変わっていくのが手に取るようにわかるという貴重な経験になりました。

──そうした世界各国でのフィールドワーク活動に関連して、研究者としての大橋先生は、梅棹忠夫さんや米山俊直さんなど、特に京都大学の人文科学研究所や国立民族学博物館を拠点とした生態人類学系の碩学たちとのご親交も深かったように感じています。これは日本思想史の脈略としても重要な流れだと思っていて、そうしたいわゆる新京都学派の系譜に連なる方々との接点がどのようにできたのかについても、ぜひお伺いできればと思うのですが。

山城 京都大学の関連ではいろいろな先生とお近づきになりましたが、ほとんどが今西錦司先生のお弟子さん、あるいはその系譜につらなる方々です。その接点のきっかけになったのが、私が筑波大学環境科学研究科に勤めていたときに教授としていらした川喜田二郎先生です。川喜田先生とはいろいろなプロジェクトをご一緒して、わりと気が合ったんですね。

その川喜田先生のご縁から梅棹先生や米山さんにつながって、さらに同じ系譜の若手で当時は助教授だった掛谷誠さんと仲良くさせていただくようになって、その掛谷さんを通じて霊長類学の世界的な権威である伊谷純一郎先生と親しくなりました。伊谷先生からは本当に強い影響を受けたと思います。

そのお弟子さんに、アフリカのピグミー研究をされている市川光雄さんがいまして、その方々のご縁で1983年にアフリカのイトゥリの森に住んでいるムブティ・ピグミーと呼ばれる人たちと一緒に何日か過ごしたことが、私の思想を完全に組み替える契機になりました。それ以前にはまったく想像していなかった変化でした。そういう点では、京都大学の今西先生の遺産というのは、私にとっても測りがたい価値がありました。

『AKIRA』というターニングポイント

──そして昭和の最終年にあたる1988年、大友克洋監督のアニメ映画『AKIRA』の劇伴音楽として、『交響組曲AKIRA(Symphonic Suite AKIRA)』が制作されました。これは前作の『輪廻交響楽』のエコフォニーの延長線上に、さらに現代的な電子音楽や能楽といった要素をプラスしながら、エネルギッシュな作品世界に寄せていくという音楽になっていたと思いますが、当時、本作にはどのように臨まれたのでしょうか。

山城 『AKIRA』の音楽を手がけることになったのは、ひとえに大友克洋さんという方のパワーです。大友さんご自身がわざわざ私の家を訪ねていらして、「『AKIRA』のフィルムを作っているので、音楽をやってくれないか」とおっしゃったので、「滅相もない」と私は即座にお断わりしたんですね。それまで私は、アニメに限らず映画音楽というものを一度も作ったことがありませんでした。商業音楽そのものについてもずぶの素人で、正規の音楽教育は何も受けていない。それにもかかわらず非常に細かいところまで高度な技術が必要とされるアニメの音楽を作るなんて、ひとことで言って不可能だと。ですが、「もし、どうしても駄目なら、今まで出しているレコードの中の音を使わせてくれるだけでもいい」とまでおっしゃる。あの大友さんにそこまで言わせてしまったら、「とにかく、やれるかやれないかは別として、全力を尽くすほかないだろう」と思って、結局やらせていただくことにしたんです。

始めたものの、音楽制作は本当に暗中模索でした。過去のどんな音楽もあの映像にマッチするはずがないということだけは、はっきりわかっていましたから、これは怖かったですよ。しかもこの作品では、映像に先んじて音楽を創るという、一般的な劇伴の制作とは逆の順序で制作を進めることになっていました。「何とかなるかもしれない」というかすかな自信が生まれたのは、バリ島の竹製打楽器ジェゴグを使用したメインテーマ曲「金田」の中央のパートができたときです。まったく未知の空間で一人きりで、手探りでやっていく作業の中で、光が見えた。制作中の大友さんのスタジオを訪ねた時に、その「金田」のデモテープが大音量で流れる中で多くのアニメーターの方々が作業されているのをみて、感動しました。振り返って考えてみると、実際にあの映像に合う音楽を作る役割が果たせたということが、今の私を支えてくれていると思います。

──手塚治虫以来の日本の漫画史を変えた存在である大友克洋さんの原作と、当時の気鋭の若手アニメーターたちを結集して実現したアニメーション映像の力、それから劇伴として誰も聴いたことがなかったような音楽のインパクトによって、『AKIRA』は国内外に衝撃を与えました。そこを起点に1990年代から2000年代にかけての、日本アニメに対する世界的な注目の引き金になり、ポピュラー文化全体の一つの転換点になったと思います。芸能山城組を取り巻く状況としては、『AKIRA』以前と以後ではどう変わったのでしょうか?

山城 私たちにとっても、状況が一変しましたね。ひとことで言えば、グローバル化したんです。地球的なスケールでCDが売れていくという、びっくりするような状態が訪れました。たとえば、2011年時点で刊行されたアメリカのある音楽年鑑で、当時のトップアイドルだった「嵐」などと並んで、日本のポップアーティストの筆頭として芸能山城組が掲載されたことがありました。映画公開から20年以上も経った時点での話ですから、海外での反応の根強さには、いまだに驚かされることが少なくありません。

──大友克洋監督の『AKIRA』の物語やビジュアルをどう受け止めたのか、「行動する文明批判」を掲げる山城組の活動とどのように共鳴したのかという点についても、現在の山城さんのお考えを伺えればと思うのですが、いかがでしょうか。

山城 大友さんの作品を拝見していると、人間というのはどういう生き物なのか、文明とはどういう振る舞いなのかに対する根源的な問いかけが底流にいつも流れているような気がするんです。大友さんの作品を観るたびに、我々の想像力の射程の極限かその先に、大友さんが考えている何かがあるのではないか、ということを強く思うわけです。だから私は『AKIRA』を音楽でお手伝いするにあたって、人間というもののレンジ、文明というものの射程、そのぎりぎりに何がありうるのか、そういう問いかけであり答えでもあるものを具体的な音として示していきたいと考えました。それは、それまでの劇伴音楽の世界にはおそらく無いもので、その外側に何か打ち立ていかなければならなかったわけです。

とはいえ、ピグミーからバリ島まで、地球上のさまざまな音楽を自分が直に触れてきたことをベースにすると何か描けるものがあるような気がして、それを自分の力の限り掘り起こしてみた。結果的にそうした過程から出てくるものが、当時、音楽と言われているものと大きく違うあの作品になっていった、ということかと思います。

「ハイパーソニック・エフェクト」の発見とメディアテクノロジーの更新をめぐって

──CDとして発売されたアーティスト芸能山城組の作品としては、小松左京さんの総合プロデュースで1990年に開催された「国際花と緑の博覧会(EXPO’90)」のメインイベント「ランドスケープ・オペラ『ガイア』」のための楽曲『翠星交響楽 Ecophony Gaia』が、現状最後のオリジナルアルバムになっています。それ以降の30年間は、情報技術やメディアの発展の中で、1970〜80年代にかけて山城組が切り拓いた道を、民族音楽とポピュラー音楽の融合にせよ、都市空間での祝祭の再生にせよ、さまざまな分野のアーティストたちがそれぞれのアプローチで進み始めたという見方ができるとも思っています。

ただ、そうした中で平成期の山城組は新作をリリースし続けるアーティストとしてより、それまでの芸術実践をふまえながら、社会的にはさまざまな分野の査読論文誌を主戦場にした学術研究活動のアウトプットに比重を移していったという印象があります。その成果を土台に、大橋先生は1989年に『情報環境学』(朝倉書店)、2003年に『音と文明』(岩波書店)といった著作を上梓されていますが、2000年代以降は特に可聴域を超えた超高周波音がもたらすポジティブな生理学的効果〈ハイパーソニック・エフェクト(HSE)〉の発見者として知られるようになりました。

その長年のご研究は2017年の『ハイパーソニック・エフェクト』(岩波書店)にまとめられていますが、改めてHSEをどのように発見されたのか、お伺いできますでしょうか。

山城 きっかけは、レコーディングスタジオでの山城組のレコード制作です。人間の耳に聴こえる周波数の上限である20kHz(キロヘルツ)を大きく超え、時として50kHzを超える〈聴こえない超高周波〉を電子的に強調すると、音の味わいが歴然と感動的になる、という体験です。実は芸能山城組のLPレコードではこの技を隠し味として使っていて、それが山城組のレコードの特徴の一つになっていたんです。

CDの時代に入り、『輪廻交響楽』という作品は、同じアナログマスターテープからLPとCDを制作することになりました。ところが出来上がった見本盤を聴き比べてみると、LPの音質には納得がいくのに、22kHz以上の高周波を記録できないCDでは音質も感動も格落ち、という事実に直面し、私はCDに期待していただけに、大変ショックを受けました。同じように感じたレコーディングエンジニアも少なからずいました。ところが当時の音響学の分野で国際的に定められた方式で音質評価実験を行うと、15kHz以上の高周波は、あってもなくても音質に影響しないという実験結果が、世界各地で共通して得られていました。高周波の効果があると確信しているエンジニアたちを被験者にしてこのような実験を行っても、結果は変わりません。そうした実験に基づいて、CDの規格は22.05kHzまで記録できればよいと定められたわけです。

しかし、私の場合、アーティストと研究者とが同じ頭脳の中に同居していますので、音楽家として命を懸けてもよいこの音と感動の違いが科学的に否定されるとしたら、それは実験のやり方に問題があるのではないかと考え、脳科学の手法を導入して高周波の効果を生理反応の面から調べることにしました。その結果、周波数が高すぎて聴こえない超高周波を豊かに含む音を浴びると、間脳、中脳、そして前頭前野などから構成され生命維持や美と感動を司っている〈基幹脳ネットワーク〉の活性が増大することを見出しました。それを反映して、その部位の領域脳血流や脳波α波が、ハイカットした音に比べて増大します。

また、基幹脳に含まれる生体制御系の活性化を反映して、NK細胞(ナチュラルキラー細胞)など免疫活性が増大することがわかりました。NK細胞は、ガンの一次防御などに活躍する大切な免疫細胞です。アドレナリンやコルチゾールなど、ストレス性ホルモンの減少も見られました。さらに、美しさ、快さを司る脳機能が活性化されるので、超高周波を含む音は、超高周波を含まない音に較べてより美しく感動的に感じられ、音ばかりでなく共存する映像や環境の快適性も高く感じられることがわかりました。超高周波を含む音をより大きな音量で聴くようにふるまうという、呈示刺激に対する接近行動も見出されています。その後、認知機能の向上も報告されました。しかもこれらの原理の違う複数の指標で見出された効果が、全て統計的有意性を示していて、人類に普遍的な応答である可能性が高いことを示唆しています。こうした一連の現象を、私たちは〈ハイパーソニック・エフェクト〉と名付けたわけです。

──HSEの知見は、人間の生理における聴覚情報の重要さを示唆する材料になって、SACDやハイレゾ音源など、今日ではデジタル技術の発展にともなうAVメディアの規格更新を後押しするバックボーンの一つにもなっています。そうした音響規格のフラッグシップとしての役割を、超高周波成分をリッチに含んだ芸能山城組の音楽ソフトは果たしてきた部分があって、特に『AKIRA』はDVD、BD、4Kリマスター版とメディアが切り替わるたびに、大きく最新技術に即した表現を更新してこられました。その最新型である2020年4月発売の4Kリマスター版に至るまで、山城さんがどういう追求をされてきたのか、映像と音響の相乗効果という観点から教えていただけますでしょうか。

山城 アニメ作品での映像と音響とには大きな違いがあって、映像については大友克洋さんが描かれた決定的窮極的な〈原画〉が存在している。それ以上のものはないわけです。ところが音はそうではない。メディアという器に入る範囲でしかメディア化できない。ですから『AKIRA』の音声は、最初はCDと同じように聴こえる音だけをメディア化せざるをえなかった。ブルーレイ以降では可聴音だけでなく、96kHzまでの周波数が記録できるようになりました。音にかかわる技術が進むに従って、その時点その時点で目いっぱいのものを創ってきましたが、それらは常に仮の姿というか、窮極的な音というのは実は存在しえないだろうと思うんですね。

ただ今回の4Kリマスターについては、そうした制約があるにしても、相当なところまで肉薄できたのではないかと思っています。それは聴いていただくとわかると思うのですが、HSEと関連する相当に複雑な音の信号処理をすることによって、〈リアリティ〉を今までのメディア化された音では出ない世界にまで持ち込むことができていると思います。スタジオでエンジニアの方と一緒に仕事をしていたときにびっくりしたんですけど、再生しているセリフとスタジオの中の雑談とが区別がつかなくなる、そういう境地があるということを初めて知ったんです。そういう点では今度のリマスター盤を多くの方に聴いていただけるといいんじゃないかなと思っています。今までになかったメディア化された音の体験、あえて言葉にすると音でリアリティがここまで実現できるんだという、特別な感覚を味わっていただけるのではないかと思っています。

「文明」という営みを生命科学的な概念道具で捉え直す

──HSEの発見をはじめ、芸能山城組としての活動と研究を両輪とする個々のご活動の背景に、大橋先生は巨視的な世界像を提示されています。そこで何を目指してこられたのかを、改めて教えていただけますでしょうか。

山城 ひとことで言うと、生命科学の立場から文明というものを再定義していこう、ということになるかと思います。1981年に山城組の中に文明科学研究所を作っていたので、当初から〈文明〉というものを視野に入れていました。つまり、「この地球を、文明という災害からどうやって守るのか」ということは当時からターゲットとして据えてきてはいましたが、当時はそれはまだ狂気の沙汰のように見られていたんですね。それ以来ようやく、気候変動などの地球環境問題というかたちで、主に物質・エネルギー面での文明の持続可能性については大きく問題視されるようになっています。しかし、現在の文明の枠組みを変えないまま、特に国と国との関係の調整で問題を解決していこうという発想では、おそらくもうどうにもならないかもしれない。

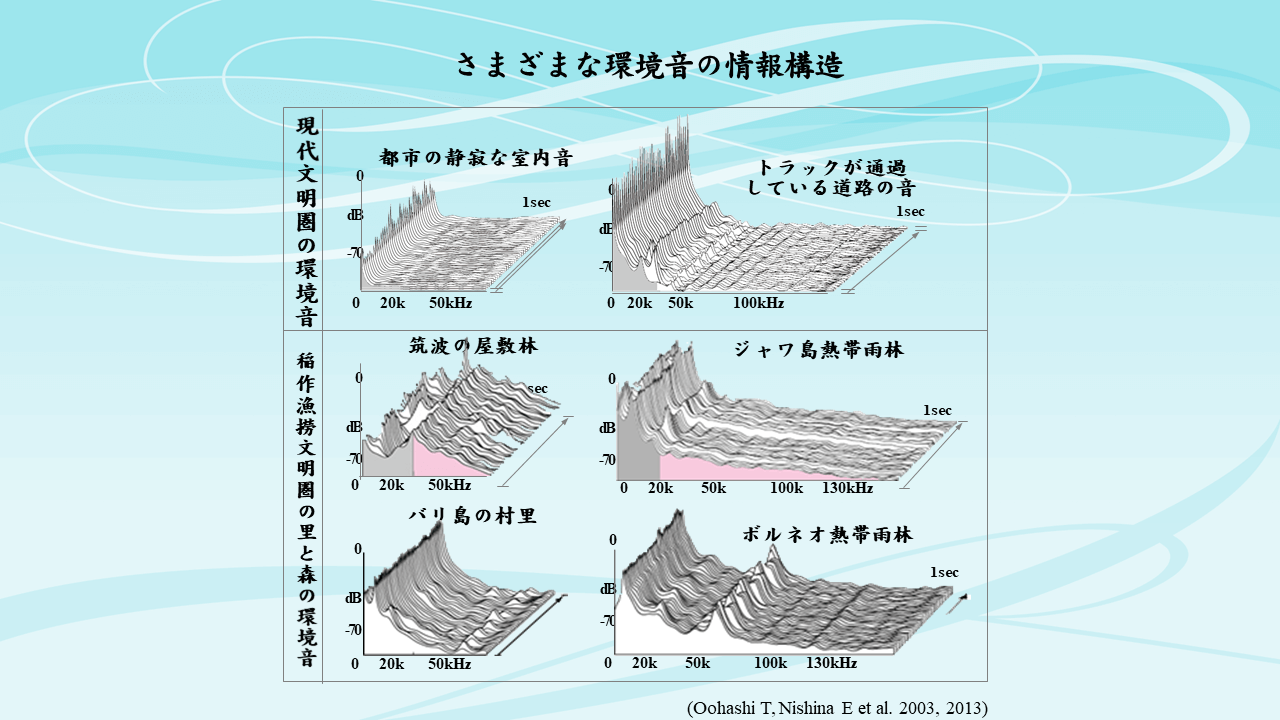

加えて、現在のエコロジー運動は、生物としての人間を取り巻く〈情報という環境〉の問題は、ほとんど視野に入っていないようにみえます。たとえば現代都市の標準的な音環境は、現生人類が進化的適応を果たしたアフリカなどの熱帯雨林の環境音と比較すると、可聴域は騒音に満ちているのに、超高周波領域は著しく貧弱なスペクトル構造になってしまっている。

超高周波がビタミンのように、知覚はできないものの人間の健康な生存に重要な役割を果たしているとしたら、超高周波の欠乏という問題は、現代社会の物質・エネルギー面での不均衡の問題に加えて、現代人の心身の健康に対して深刻な影響をもたらしている可能性があります。私たちの長年にわたるHSEの探求は、そうした問題についての処方箋を得ようという一つの試みでもあるのです。

こうした欠落を組み換えるためには、やはり文明というものを、特定のイデオロギーに左右されがちな社会科学の議論でも、宗教の議論でも、あるいは人間の生存だけを第一義にする医学の議論でもなく、現在の人類が手にしている最も価値中立的な道具である自然科学の概念によって再検討して、根本的に見直すことが必要ではないかと考えています。もちろん、これは大きすぎる問題ですので、到底我々だけで答えになど行き着けるはずはないのですが、せめてアプローチの道は拓いておきたい。ですから、私たちとしては射程範囲に入ってきたものを一つずつ潰していきながら、今のような文明とは違う生き方がありうるということを、できるだけ明らかにしていきたいと思うんですね。

──ホモ・サピエンスの揺籃となったアフリカ熱帯雨林における狩猟採集のライフスタイルを基準点(デフォールト・モード)としながら人類の文明を捉え直すという、大橋先生がかねてから唱えられていたモデルは、情報社会論などでもよく参照される進化生物学者ロビン・ダンバーのダンバー数の議論や、同様の前提から人類史を記述した歴史家ユヴァル・ノア・ハラリの『サピエンス全史』(河出書房新社)などの世界的ベストセラー化を経て、今日ではかなりポピュラーな認識になってきていて、現代文明の再考の出発点にしようという見方も増えてきているように思います。こうした後進の認識の進捗について、現在の山城さんとしてはどのようにお考えでしょうか?

山城 確かにハラリは『サピエンス全史』の中で、我々が熱帯雨林で狩猟採集生活をしていたときにどんなにうまくいっていたか、農耕革命以後の文明社会がとんでもないところを流離っていることを暴き出しています。ただ、残念ながらハラリは、それを諦めとともに嘆いているだけなんですね。「じゃあ、どうすればいいのか」ということについては、明確な指針を示せていないと思います。

そういう指針を引き出すための道具として、やはり基本的な概念道具が足りていないのではないかというのが、私の考えです。重要なのは、熱帯雨林の狩猟採集社会におけるデフォールト・モード、つまり〈本来〉というものが生命科学的には何を意味するのかを、まず明確な概念道具として整備しなければいけない。そうすることで、狩猟採集生活を離れたときに、人類がそれぞれの多様な環境条件に合わせてどう〈適応〉して、どういうライフスタイルを築いていったらいいのかという客観的な指針が得られるはずなんです。少なくとも、その勘所がどこにあるのか、全部とは言わないにしろ、肝心なところについては、わかる部分があると考えています。その点についての私なりのささやかな提案は、現在、雑誌「科学」2019年4月号(岩波書店)から連載中の『利他の惑星・地球』でも展開しています。

──確かにそうした根源的な世界観を自前で築きながら、実践と検証を伴うかたちで腰を据えて追求しているグループは、いまだに山城組がワン・アンド・オンリーだろうという印象を、さまざまな研究分野やメディア芸術の実践者たちを見ていても強く感じます。

こうして山城さんの長きにわたる活動と研究の過程を振り返られて、かつては「向かい風の曠野をゆく」という表現をされていたと思うんですが、2020年現在のインターネットをはじめとする情報テクノロジーやグローバル経済の発展を受けて、その風当たりが減って追い風が吹き始めているのか、それともより困難になったと感じられているか、そのあたりの感触を最後にお伺いできますでしょうか。

山城 なんとも言えませんね。ただ、「困難であろうと、やらなくてはならないことは避けないでぶつかっていく」という姿勢でいるかぎり、困難は避けられないだろうと思います。

現在、私は87歳ですが、その経験というのが、ものを言ってくると思うんですね。今すぐ手をつければものになるテーマと、そうはいかないテーマというのが見えてきている。今すぐやってもものにならないだろうことには、手を出すつもりはありません。できることの中からベストを選ぶ中で、新たに射程内に入ってきたテーマもいくつかあります。たとえば、ピグミーの人びとや縄文のライフスタイルや世界像がどのようなものであったのかという点について、今のテクノロジーを使うからこそ探求できる、我々ならではのアプローチが見え始めています。そういう事実があることを知ってもらうだけでも、ずいぶん違うんじゃないでしょうか。そこは性急に答えを求めずに、ゆっくり取り組んでいくしか仕方ないでしょう。

今のところ、他に同じようなことやってる人はいないようだし、やりそうな人も見えないので、とにかく我々がやるべきことをやるしかないだろう、というふうに考えています。

──まさに未来に対する性急な悲観や楽観が世の中を覆う中で、たいへん力強いお言葉をいただけました。実際の2020年を生きた人類は、『AKIRA』で描かれた第三次世界大戦後の「ネオ東京」とは異なる性格の災厄に直面することになりましたが、それでも揺るがない足場を見つめ直すための多くのヒントがあったように思います。この年の締めくくりにふさわしい、貴重なお話をありがとうございました。

[了]

この記事は中川大地が聞き手を、大内孝子が構成を担当し、2020年12月28日に公開しました。また、本インタビューの一部は、第23回文化庁メディア芸術祭受賞作品展での配信イベントとして行われた功労賞インタビューの内容を再構成しています。

Banner photo by 大橋力

これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。