ゲーム研究者の井上明人さんによる連載「中心をもたない、現象としてのゲームについて」。「ゲームや遊びとは何か?」。この問いに答えるべく、ゲームや遊びに関わる多様な現象——ルール、コミュニケーション、非日常など——が興味深いかたちで相互に関係しあっている、その複雑さを論じます。

第2部では、これまでの議論を手がかりに「ゲームとは何か」という問いを考える方向性を整理していきます。

「中心をもたない、現象としてのゲームについて」のこれまでの連載記事は、こちらにまとまっています。よかったら、読んでみてください。

※この記事は書籍として刊行予定の『中心をもたない、現象としてのゲームについて』に収録予定であるため、「本書」という表記となっております。

端的に言うとね。

2 ゲームはどう論じられてきたか。そして、どう論じられるべきなのか:問いと方法を考える

はじめに: 第二部の目的

本書は「ゲームとは何か」という大きな問いに正面から取り組もうとしている。

「ゲームとは何か」についての議論は、今まで数多く積み重ねられてきた。それにもかかわらず、その複雑な全体像は未だに掴みどころのないところが多い。この問いに立ち向かうためには、やみくもに答えを探す前に、まずどのようなアプローチが有効なのかを整理し、検討し直す必要があるだろう。この第二部の役割は、この点にある。つまり、「ゲームとは何か」という問いを考える方向性を整理する。これまでの議論を参照しながら道筋を検討する。

この整理を通して示されるのは、「ゲームに関わるさまざまな現象同士の関係性を検討し、その関係性がどのように成り立っているのかを一歩一歩明らかにしていく」という本書の基本的な方針である。

ここで扱う「関係性」とは、単なる類似や比喩的な近さだけを意味しない。他の要素を引き起こすといった因果関係、出来事の前後を決める順序関係[1]、そういったものが複合的にまざりあった関係性のネットワークの分析――こうした多様な結びつきを含んでいる。

本書が問うのは、ゲームをひとつの定義や本質によって「これだ!」と確定させることではない。そうではなく、複数の定義や本質論を相対化し、大きな見取り図を提出し、それらをどのように位置づけなおすことができるか、という点にある。言い換えれば、本書は「定義論」や「本質論」の先にあるメタ定義論的・メタ本質論的な議論を目指している。そのために、人文学的な思弁的アプローチをベースにしながらも、学際的に多様な方法論を都度採用しながら展開していく。

このアプローチがなぜ有効なのか。その妥当性を示すため、第二部では「なぜ、これほど多様な議論が生じるのか」「その多様さをどう整理すべきか」という問いを立て、ゲームや遊びの曖昧性や、多層的な構造を明らかにしていきたい。

2.1 「ゲームとは何か」をめぐる多様な答えと論争状況

2.1.1 遊び/ゲーム概念の縮小と限定:「ゲームをしているのに遊ぶとは何事か」

「真剣にゲームをしているのに、教師が率先してふざけて遊ぶとは何事か」――

これは筆者が中学生の頃、体育祭のあとに校長先生が発した言葉だ。

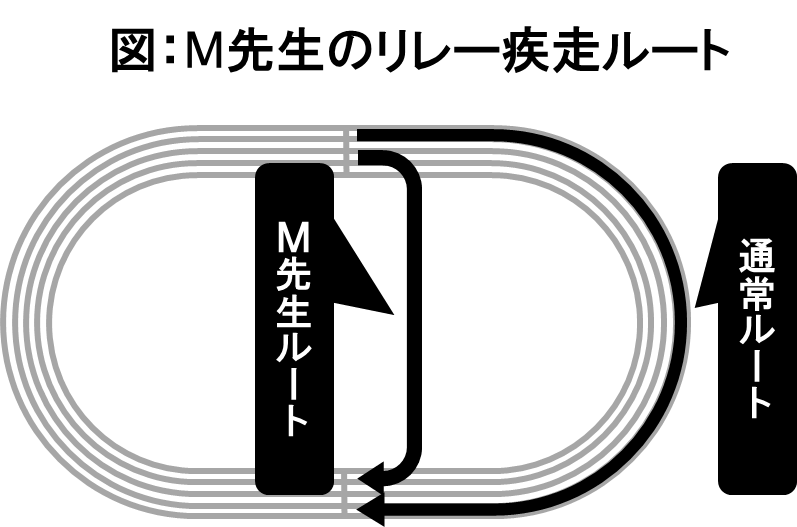

その日のプログラムには、恒例の「担任教師による学年対抗リレー」があった。誰も勝敗に大きな意味を見出してはいない。強いて言えば、ふだん教壇で偉そうにしている運動不足の教師たちが生徒の前で必死に走る、という、それだけのささやかな笑いを誘う見世物だった。ところがM先生は、ただ必死に走るだけでは満足しなかった。スタートから20メートルほど、突如として彼はトラックを外れ、ゴールまで一直線に駆け出したのである。 観客席の生徒たちはどよめき、ぐだぐだだったイベントが一気に盛り上がった。 だが、校長先生の顔は引きつっていた。生徒たちの笑いの渦とは対照的に、苦々しくその情景を見つめていた。

後日、校長先生はM先生を呼びつけた。低い声で叱りつけた。「ゲームの場でふざけて遊ぶのはよくない」と。

しかし、冷静に考えると、この言葉は奇妙なものでもある。

校長先生本人も意識はしていないだろうが、彼は「ゲーム」をしているのに「遊ぶな」と言っている。すなわち、校長先生はここでは、「ゲーム」と「遊び」という概念をきっちり別々のものとして扱っている。この校長先生の怒りは、「ゲーム」と「遊び」というそれぞれの日本語で名指しされる二つの領域の性質に違いがありうるということを端的に表している。

また、別の観点から言えば整理することもできる。

もともと、ゲームや遊びという現象は幅の広く、多様な捉え方ができるものだ。しかし、校長先生のなかでは、そのうちの一部分が「ゲーム」というカテゴリーに縮められ、限定をかけられていた。幅の広い現象は「学校教育におけるスポーツ」のような文脈において、その現れ方が限定され、縮小されている。幅の広いものに、任意の限定をかければ、当然ほかの概念化と対立を示すことになる。

しかし、同じように他者と競うような意味での「ゲーム」であっても、概念の枠組み自体がどこまでも拡張され、一般人の理解を超えてしまうような、極端な概念拡張の事例を次に紹介したい。

2.1.2 遊び/ゲーム概念の無限拡張:「最強」とは?

「地上最強の動物はアリクイ」 これは、神の手と謳われた伝説的な空手家、大山倍達が語ったとされる言葉である[2]。個々の動物として最強なのはおそらく象だろう。だが、その象ですら、アリの集団に襲われれば食われてしまう。しかし、そのアリもアリクイは喰えてしまう。だからアリクイなのだ、と大山は言う。

ここには、私たちが普段考える「勝負」の概念が、明らかに拡張されてしまっている。この突飛にも思える大山の観察の理路はどこからくるのだろうか。大山は別のところで「ケンカと戦いの区別はどこにあるのか、ということは私には、はっきりとわからない」[3]とも述べている。

大山倍達が伝説的な格闘家である理由の一つは、彼が人間以外の動物と戦ったことにある[4]。若き日の大山は「人間の相手がいない」[5]と感じ、ジャングルのなかでライオンやワニと闘うターザンのように、人間以外の動物と戦いたいと思い牛[6]や熊といった動物との真剣勝負を実践・計画した。今でも「牛殺し」と検索すれば、大山倍達のことが出てくる。

彼の思考は、格闘技の「試合」という枠組みを大きくはみ出していることを示すエピソードはいくらでもある。虎に素手で勝つ可能性に考えを巡らせ、弱った老齢の虎であることを条件に挙げた[7]。また、熊と闘う際には、若い熊には勝てないと判断している。そこで老齢の熊を選び、腹いっぱい食べさせて戦意を鈍らせた状態で対戦するよう手配した、という[8]。

これらの逸話が示すように、大山の考える「強さ」の世界では、人間社会で前提とされる「試合」の枠組みがしばしば意味をなさない。勝利とか、強さといった概念は、ふつう何かしらの枠組みの内側にある。異種格闘技戦であるにしても、それは一対一の人間による試合という範囲内である。

しかし、大山の世界観は「相手となりうる人類がいない」という稀有な理由によって、この大前提が崩れている。そのために、牛や熊と戦っている。人間社会の「勝負」という評価基準が崩れれば、前提も変わる。熊や虎との戦いでは、基準は「競技の公平性」にはない。そこにあるのは、生態系での生存の論理であり、弱った相手と戦うことも是とされる。大山の思考は、生命全体の生態系のなかにおける人間個体のあり方を考える、というところまで来ている[9]。

なお、生物学者や生態学者に「最強の動物は?」と問えば、多くはこう答える。「有利不利は環境で決まる。ゆえに絶対の『最強』はない。」と。

大山の視点は、こうした環境の違いによる有利不利を用いて勝つことを考えに含み込んでいる。人間対人間の対戦という世界から遠く離れて、こうした生態系全体を考えるという視点へと旅立ってしまっている。熊や虎との対戦においても、フェアネスの概念を適用すべきでないと言っているのも、やはり人間対人間という枠組みの外側で、勝負における生死の問題を考えているということが大きいのだろう。ライオンや虎に素手で勝てるかどうか、などといったことを真剣に思い悩めば、そういった発想に至るのは、ある意味ではまっとうなのかもしれない。

大山の世界では人間社会において想定される「勝利」とか「強さ」という概念は、相対化されてしまっている。だからこそ「アリクイ最強説」のような、どう捉えればよいかわからない世界観が生まれてくるのだろう。

このように、ゲームや遊びの概念は多様な形で現れる。「これはゲームといってよいのか?」と人によって判断が分かれる事例が様々に存在している。次にざっとリストアップしてみよう。

2.1.3 ボーダーライン一覧

下記のリストは「ゲームとは、こういうものだ」としばしば語られる条件の何らかの側面を満たしていない事が多い。いわば、「遊び」「ゲーム」の概念がエラーを起こしてしまいやすいケースである。

- 生死をかけた決闘:たとえば、家族でババ抜きをやったときに、兄弟が負けたことを理由にケンカをはじめたら「ゲームのなかのことはゲームの中だけのことにしなさい!」というような類の説教をする家庭は多いだろう。しかし、西部劇のように「生死をかけた勝負」は、「ゲームでの勝ち負けはゲーム内でのみのこと」といった原則に反する。

- お金をかけて行うゲーム(ギャンブルやプロスポーツなど):プロ棋士やプロボクサーにとって、プレイは生計の手段である。したがってゲーム内の行為は「非日常」でも「虚構」でもない。境界例といえる。同様に、eスポーツ選手のプレイや、MMORPGのRMTを目的とするGold Farmerのプレイも境界例である。

- パズルおよび、一人で行うクイズ:「勝ち負けを競う」ことや「結果の不確定な活動」であることがゲームの条件だとすれば、あらかじめ答えが決まっているパズルは、ゲームと言えるのかどうか、判断が難しい。

- 二人零和有限確定完全情報ゲーム:将棋やチェスのように双方のプレイヤーが最善手を打ちつづければ、先手必勝・後手必勝・引き分けかのいずれかが決定するようなゲーム。人間にとっては複雑な駆け引きの感覚を与えるが、神の視点からすれば、論理的に答えが決まっている。(人間が答えを理解できる例としては、三目並べ)。

- くじ:くじでは、遊び手にとって意思決定であるとか努力といった要素がなく、単純に運に身を委ねるだけの活動。

- 積み木、砂場遊び:遊び手にとっての工夫の余地はあるが、勝敗や競争といった要素がない。また明確なルールもない。

- ハイキング、散歩:楽しみの要素はあるが、勝敗、競争、意思決定、工夫や努力の余地といったものが、それほどあるわけではない。

- ノミック、Four Square:事前に確定されたルールが存在しない。

これらは、比較的わかりやすい境界例であり、他にも境界例は数多くある。 たとえば、「自発的な参加」をゲームの要件とするなら、体育の授業で行うサッカーはゲームではない。その条件だと、プロスポーツなどは論外だろう。もし、「ゲームとは、○○だ」とされやすい条件のすべてを満たさなければゲームではない、と議論を設計してしまうと「ゲーム」とされる範囲内に収まる事例はかなり限られたものになってしまうだろう。

こうした事例は、いずれも「ゲーム」や「遊び」に関する概念の運用がいかに難しく、矛盾をはらみやすいかを示している。この厄介な問いに、いままでの研究者たちは、どのように立ち向かおうとしてきたのだろうか。最も直接的なアプローチから順に、その試みと限界を整理していこう。

2.1.4 概念範囲を「定義」すればいいのか?

「ゲームとは何か」という問いを与えられたとき、最もストレートなアプローチは、ややこしくても、遊び/ゲームという領域をどうにか定義しようというアプローチだ。これは、今まで多くなされてきた。だが、こうしたアプローチに対しては、まず、そのアプローチそのものについて論争的な状況が続いている。

遊び-ゲームをめぐる定義として、もっともよく読まれているのは1958年のロジェ・カイヨワによるものだろう。ここでカイヨワは遊びの定義を6つにリストアップしてまとめている。自由な活動、隔離された活動、未確定の活動、非生産的な活動そして、規則のある活動ないし虚構の活動[10]の6つである。

しかし、これに反論をするのがジャック・アンリオである。アンリオは、こういった条件リストのようなものによって遊び-ゲームを論じるよりも、重要なのは、遊び手と遊ばれる対象の関係性の現れ方ではないか、という[11][12]。さらに、近年の論者では、トーマス・マラビ―[13]もまた、ゲームを静的な人工物として見る以上に、プロセスとしての理解を強調している。

2.1.5 最重要の要素(≒「本質」)を指摘できるか?

定義とは少し異なり、最重要の要素(あるいは、それ抜きには成り立たない要素)――いわゆる「本質」――について考えようというアプローチも盛んに行われてきた。だが、これも同じく論争がある。

近代的な遊び/ゲーム研究のホイジンガやカイヨワ以前の遊び論としてしばしば参照されてきたものに、カール・グロースによる一連の著作がある。グロースは、将来の生活に向けた予行演習として遊び-ゲームを捉えた。人間の環境適応や上達が、人間の快楽を考える上で重要なのではないかという理解はその後もたびたび論じられ、20世紀後半以後はチクセントミハイのフロー体験などにこうした見方は引き継がれている側面がある。

しかし、一方でこういった適応や上達のようなものを遊び/ゲームの最重要の要素として強調することにはたびたび反論がなされてきた。秩序だったものからの逸脱や撹乱をする運動のような性質にこそこの活動の本質はあるのではないか?という反論だ。20世紀前半にはF.J.Jボイテンディクがこの点を強調し、21世紀前半にはミゲル・シカールがこの反論の主要な論客として改めて登場した。

遊び/ゲームが何かしらの活動やプロセスだったとしても、それが組織だったものへの適応的プロセスと捉えるか、逆に逸脱的なプロセスとして捉えるかだ。

遊び/ゲームは、対象物なのか。それとも関係性やプロセスといった現象なのか。適応や上達を核とする活動なのか。それとも秩序からの逸脱を核とする活動なのか。

結局なにが、遊び/ゲームという領域にとって「本質」なのか、その議論が一致を見ているとは言えない。

こういったゲームの定義や本質をめぐる論争状況についてステンロス(2016)[14]は、先行研究を手際よくレビューしている。ルールは必要条件なのか?目的や機能、終了条件、プレイヤー、非生産性、競争といった要件はどうか?ゲームは人工物なのか活動なのか?日常生活から切り離されているのかそれとも連続したものなのか?…これらの論点を整理したうえで、研究者は一度「何をゲームとみなすか」に向き合い、自らの立場を明確化すべきだと提案している。

2.1.6 遊び/ゲームに関わる要素をうまくカテゴリー化できるか?

定義も本質も決まらないのであれば、せめて遊びやゲームに関わる要素をいくつかのカテゴリーに分類すれば、見通しが良くなるのではないか。そう考える人もいるだろう。先の校長先生の「ゲームをしているのに遊ぶな」という発言などは、ゲームという活動のカテゴリーと、遊びという活動のカテゴリーを分けるといった発想を前提にしていたと考えれば、比較的簡単に説明がつきそうなものでもある。

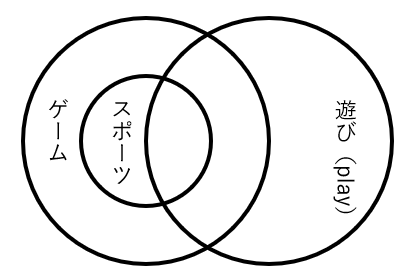

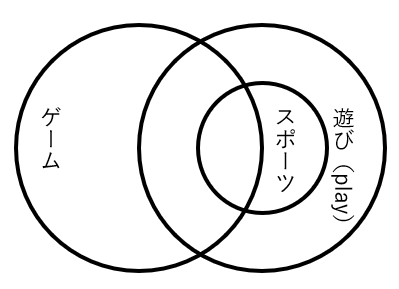

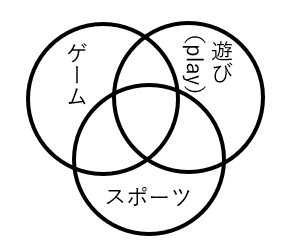

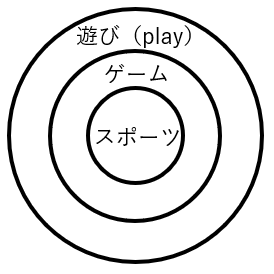

確かに、こうした分類の試みは数多く存在する。たとえばゲームを適応的で組織だった行為に関わる領域と考え、遊びを逸脱的でより自由な領域と考えるというような発想などはよく見られる。そして、両者が重なる共通領域をもつ単純なベン図にしてしまおうという発想はよく見られる。

しかし、これもまた一筋縄ではいかない。「ゲーム」と「遊び」の領域を関係付けるかについても、強い合意がとれているとは言えない。ある研究者は遊びをゲームの一部と考え、別の研究者はゲームを遊びの一部と考える、といった状況である。

この混沌とした状況が最も分かりやすく現れているのが、「スポーツ」という概念をここに加えた時だろう。次に、この三者の関係を研究者たちがどのように図示してきたかを見てみよう。

見てわかるとおりKretchmar(2024)やMeier(1988)はいずれもゲームの一部としてスポーツを位置づけている。

ところが、Baiら(2024)の図では、スポーツが遊びの一部として位置づけられ、解釈はほぼ真逆だ。さらに、Suits(1977)に至ってはスポーツを部分集合ではなく、第三のカテゴリーとして描いており、かと思えば、Lebed(2021)ではスポーツを中心とした同心円状のモデルが描かれる。論者によって、その関係図は驚くほど異なっている。

2.1.7 定量的なクラスタリングの再現性はどれほどか?

「いやいや、もっと定量的に測ったら、ちゃんとカテゴリーがわかるんじゃないの?」という人もいるだろう。実際、先に挙げた例は、思弁的な研究アプローチだった。

もちろん、定量的に「遊び/ゲーム」とされる領域に見られるカテゴリーを見出そうという方法もある。ゲームや遊びに関わる質問項目を数十項目作った上で、複数の質問同士の類似する傾向を示すかどうかを検討するといった手法は行われている。多様なゲームや遊びについて何かしら共通するパターンが、日本の若者、アフリカの子供など、多様な集団で安定するかどうかを検討して、ほぼ似たような形で再現性が確保できれば、そこには安定したものがあると考えて合意がとれるだろう[20]。「面白さのクラスター」「ゲームの動機の分類」的なアプローチだと、この方法には多くの心理学者が取り組んでいるが、2025年現在では、わかりやすく再現するような結論が出ているとは言いづらい[21]。没入や熱中、社交、協力、上達、競争、逃避……だいたい、そういったあたりのカテゴリーが頻出する傾向はあるのだが、研究対象・調査手法等によって、異なるカテゴリーが見出されてしまうという状況が続いている[22]。

主要なゲームモチベーション尺度のカテゴリー

|

尺度名 |

カテゴリ / 下位項目 |

|

The Motivation to Play in Online Games Questionnaire (MPOGQ)[23] |

Achievement: Advancement, Mechanics, Competition Social: Socializing, Relationship, Teamwork Immersion: Discovery, Role-playing, Customization, Escapism |

|

The Motives for Online Gaming Questionnaire (MOGQ)[24] |

Social, Escape, Competition, Coping, Skill-development, Fantasy, Recreation |

|

The Gaming Motivation Scale (GAMS)[25] |

Intrinsic motivation, Integrated regulation, Identified regulation, Introjected regulation, External regulation, Amotivation |

|

Player Experience of Need Satisfaction (PENS)[26] |

Autonomy, Competence, Relatedness |

|

The Videogaming Motives Questionnaire (VMQ)[27] |

Recreation, Social interaction, Coping, Violent reward, Fantasy, Cognitive development, Customization, Competition |

|

Electronic Gaming Motives Questionnaire (EGMQ)[28] |

Enhancement, Coping, Social, Self-gratification |

|

The Gaming Attitudes, Motives, and Experiences Scales (GAMES)[29] |

Story, Violent catharsis, Violent reward, Social interaction, Escapism, Loss-sensitivity, Customization, Grinding, Autonomy |

なぜカテゴリーは安定しないのか。理由は定かではないが、第一部で述べたように、私たちが楽しむ「ゲーム」の内容そのものが、日々少しずつ変化しているならば、分析対象自体が安定しないことになる。そのため、カテゴリーが安定しないということも当然ありうるだろう。

結局のところ、思弁的アプローチによる分類も、定量的アプローチによる分類も、いまだ安定した結論に至っていない。定義しようとしても、本質を探ろうとしても、分類しようとしても、どうも一筋縄にいかないのだ。それはおそらく、我々が捉えようとしている「ゲーム」という現象そのものが、静的で固定されたものではなく、多面的な要因によって変化し続ける動的なプロセスではないか。

それゆえに、「ゲームとは何か」という問いの立て方の一筋縄でいかない性質それ自体を見つめ直しながら、改めて、方法論について考える作業を整理していく必要がある。本書が「定義」ではなく「関係性」に注目しようという意図も、ここにある。次章以後を通して示すことができるだろう。その具体的な道筋を、次章から示していくことにしよう。

[1]概念の社会史(歴史・地理・制度)的な順序についての話ではないことに注意。

[2]ただし、これは大山倍達本人にとっても、その時と気分で答えが変わるようで、『大山倍達とは何か?』(ワニマガジン社, 1995)での夢枕獏による証言によれば、下記の通りである。

「—(大山語録の中で)「地上最強は、キミねえ、象だよ」っていうのがあるんですよ。

夢枕 えっ?アリクイだっていわなかった?僕が聞いた話によると、大山館長の本の中では「地上最強はアリクイだ」っていってましたけどね。

—-2番目がアリクイだって。これは谷川編集長が、大山館長から直接聞いたといってました。

夢枕 じゃあ、大山館長は自分が書いたことを間違って記憶してるなあ(笑)。 」

この他にも、大山倍達がその時々によって言うことが変わることは、ある程度あったそうだ。

[3]大山倍達『地上最強への道 大山カラテもし戦わば』(ちくま文庫,2006) p. 32

[4]むろん、極真カラテの創設者であることや、梶原一騎の大ヒット漫画『空手バカ一代』のモデルになったことが、大山の伝説をより広く知らしめたのは言うまでもない。

[5]人類において自らが最強であるということではなく、大山倍達『地上最強への道 大山カラテもし戦わば』(ちくま文庫,2006)によれば「戦後日本の空手界の私の世代に属する者は多く戦地で亡くなっており、武道界そのものが停滞気味であり、しかも他流試合はできないという因襲のあったこと」(p.70)が理由であるという。

[6]大山倍達『世界ケンカ旅』(徳間文庫,1985)p.91

[7]大山倍達『地上最強への道 大山カラテもし戦わば』(ちくま文庫,2006) pp. 52-55

[8]しかし、実際には手違いがあり、大きな若い熊と対戦することになってしまう。対戦開始二,三分で「これは勝ち目がない」と思ったという。ただ、その直後に対戦に中止命令が出て対戦は取りやめになった。

[9]Carse, J. (2011). Finite and infinite games. Simon and Schuster.のinfinite game(無限ゲーム), finite game(有限ゲーム)の議論ともこれは連続する論点である。Carseによれば、有限ゲームとは勝利を目的とし、勝利によって終わるものであり、無限ゲームとは遊び続けることを目的とするものである。たとえば、文化、言語などである。生態系(自然)については言葉にできない領域とされ、5章と6章(pp.97-136)で語られている。Carseの観点からすれば、大山のような態度は有限のゲームの比喩(勝った・負けた)を生態系に対して適用しようとする態度として評価されるものかもしれないが、おそらくCarseが典型的に想定する事例とは異なるものだろう。

[10]ロジェ・カイヨワ、多田道太郎訳(1990)『遊びと人間』講談社学術文庫,pp.40-41, カイヨワの6条件のうち最後の2つの規則と虚構は排他的なものであることをカイヨワ自身が注記しているため、規則と虚構は「AND」条件ではなく「OR」条件として記述する。この点については松永伸司から助言をもらった。なお、いままで行われてきた定義についての網羅的な確認は、次章以後にて論じる。

[11]ジャック・アンリオ/佐藤信夫訳『遊び-遊ぶ主体の現象学へ』1974, pp.94-108

[12]ただし、このジャック・アンリオのカイヨワ批判の妥当性については若干の注意が必要だろう。カイヨワ自身が、遊戯的態度の問題については論じており、ルドゥスやパイディアといった概念はまずに遊戯の態度に関わる概念化でもあるため、カイヨワ自身に関係性についての視点がまったくない、とは言いにくい。

[13] Malaby, T. M. (2007). Beyond play: A new approach to games. Games and culture, 2(2), 95-113.ただ、マラビー自身は偶然性をベースとした定義を提出しており、定義という形式自体の批判者ではない。

[14] Stenros, J. (2016). The Game Definition Game: A Review. Games and Culture, 12(6), 499-520. https://doi.org/10.1177/1555412016655679 (Original work published 2017)

[15]Kretchmar, S. (2024). Philosophical Analyses of Play, Games, and Sport (V. Girginov, & F.J.L. Frias, Eds.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780367766924-RESS174-1

[16]Meier, K.V. 1988. Triad trickery: Playing with sport and games. Journal of the Philosophy of Sport [15](https://doi.org/10.1080/00948705.1988.9714458) 1: 11–30.

[17]Bai, J., Wei, X., & Zhou, R. (2024). The etymological evolvement and redefinition of ‘game.’ _Sport, Ethics and Philosophy_, 1–13. https://doi.org/10.1080/17511321.2024.2373161

[18]Suits, B. (1977). Words On Play. _Journal of the Philosophy of Sport_, _4_(1), 117–131. https://doi.org/10.1080/00948705.1977.10654132

[19]Lebed, F. 2021. Play and spiel are not the same: Anti-wittgensteinian arguments and consideration of game as a kind of human play. Games and Culture.16, 6: 743–61. 10.1177/1555412020973104

[20]ここでは、探索的因子分析(EFA)や検証的因子分析(CFA)などを用いて、心理尺度を作るプロセスを想定している

[21]Bäcklund C, Elbe P, Gavelin HM, Sörman DE, Ljungberg JK. Gaming motivations and gaming disorder symptoms: A systematic review and meta-analysis. J Behav Addict. 2022 Sep 12;11(3):667-688.

[22]ただ、対象をしぼった形でのゲームプレイヤーのモチベーションのカテゴリ化は、ある程度成功している分野もある。MMORPGにしぼってプレイヤーのモチベーションを調査しているものだと、ある程度まで、再現性があるとの主張がなされている。大きな要素として、Achievement/Social/Immersionの3つの要素が英語圏でも中国語圏でも再現するという。Yee N. Motivations for play in online games. Cyberpsychol Behav. 2006 Dec;9(6):772-5. doi: 10.1089/cpb.2006.9.772. PMID: 17201605. およびYee, N., Ducheneaut, N., & Nelson, L. (2012). Online gaming motivations scale: development and validation. Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems.

[23]Yee, N. (2006). Motivations for play in online games. CyberPsychology & Behavior, 9(6), 772–775.

[24]Demetrovics, Z., Urbán, R., Nagygyörgy, K., Farkas, J., Zilahy, D., Mervó, B., & Harmath, E. (2011). Why do you play? The development of the motives for online gaming questionnaire (MOGQ). Behavior Research Methods, 43(3), 814–825.

[25]Lafrenière, M. A. K., Verner-Filion, J., & Vallerand, R. J. (2012). Development and validation of the Gaming Motivation Scale (GAMS). Personality and Individual Differences, 53(7), 827–831.

[26]Ryan, R. M., Rigby, C. S., & Przybylski, A. (2006). The motivational pull of video games: A self-determination theory approach. Motivation and Emotion, 30(4), 344–360.

[27]López-Fernández, F., Mezquita, L., Griffiths, M. D., Ortet, G., & Ibáñez, M. I. (2020). The development and validation of the Videogaming Motives Questionnaire (VMQ). PLOS ONE, 15(10), e0240726.

[28]Myrseth, H., Notelaers, G., Strand, L. A., Borud, E. K., & Olsen, O. K. (2017). Introduction of a new instrument to measure motivation for gaming: The Electronic Gaming Motives Questionnaire. Addiction, 112(9), 1658–1668.

[29]Hilgard, J., Engelhardt, C. R., & Bartholow, B. D. (2013). Individual differences in motives, preferences, and pathology in video games: The GAMES scales. Frontiers in Psychology, 4, 608.

この記事は、2025年9月19日に公開しました。本連載では、書籍に掲載される内容とは別に、連載としてはゲ

これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。