SNSのプラットフォームがインターネットをどうしようもなく拙速に、窮屈にしてしまっているいま、もっと人間が自由になれる場所を、それも実空間につくることはできないか──そんな考えからはじまった「庭プロジェクト」。建築から人類学までさまざまな分野のプロフェッショナルが、官民産学を問わず集まって知恵を出し合う研究会の模様を、毎月レポートしています。

第4回の研究会では、ボードメンバーである哲学者・鞍田崇さんによるプレゼンテーション、そしてそれを踏まえた参加メンバーの議論が行われました。主にディスカッションされたのは、「民藝」の思想や精神性が与える現代的示唆、そして現代における「モノ」との関わり方についてです。編集部メンバーの視点からそこでの議論をダイジェストする記事の前編では、研究会の前半に「民藝と庭」と題して行われた鞍田さんのプレゼンテーションの内容をお届けします。

端的に言うとね。

「モノより思い出。」──日産セレナのCMコピーとして、このあまりにも有名なコピーが書かれたのは、1999年。今から約四半世紀も前のことです。その後、「モノからコトへ」「情報から体験へ」といったフレーズで言い表されるように、バブル期以前の絢爛な消費文化は過去のものとされ、人々は物質的なモノよりも、体験やコミュニケーションに重きを置くようになりました。

しかし一方で、2020年代にはそうした「コト」至上主義への疲弊や揺り戻しが、さまざまな領域で表出するようにもなりました。多くの体験はSNSにアップする前提となっており、公私問わず常にデジタルコミュニケーションの輪の中に置かれる「常時接続」の時代に疲れた人々は、比喩的に言えばSpotifyよりもアナログレコードに価値を見出すようになっています。もちろん、そうした“アナログ回帰”もまた新たな「体験」のかたちの一つである、という側面もあるでしょうが、常時オンラインで「コト」にまみれる世界への違和感を覚える人々が少しずつ増えていることは事実ではないでしょうか。

そうして改めて「モノ」の持つ価値が見直されつつある中で、ここ十数年、一定の注目を集めているのが「民藝」です。「名も無き職人の手から生み出された日常の生活道具」を意味するこの言葉は、昨今さまざまなクリエイターや論者に影響を与えており、関連する展覧会や書籍も続々と開催されています。顕示的消費が主流であったかつてのバブル期の消費文化とは異なるかたちで、「モノ」への注目が集まっている一つの事例だと言えるでしょう。

現代社会の抱える閉塞感を乗り越えるため、いま私たちは、いかにして「モノ」と関わっていくべきなのでしょうか? 2020年代を生きる私たちは、「民藝」から何を持ち帰ることができるのでしょうか?

この問いに対するヒントが、「庭プロジェクト」の第4回の研究会にはありました。この記事では「庭プロジェクト」ボードメンバーである哲学者・鞍田崇さんのプレゼンテーション、そしてそれを踏まえた参加メンバーの議論を振り返りながら、民藝の現代的射程、そして「モノ」との関わり方について考えます。

ハイデガーと柳宗悦──「物への問い」をめぐって

「庭プロジェクト」では、SNSプラットフォームの速さに流されないための「脱プラットフォームの方針」の一つとして、「人間外の事物とのコミュニケーション」を掲げています。

人間と人間のコミュニケーションに関しては、SNSの発展もあいまって、この20年ほどでよく研究され、発展してきた一方で、人間と事物とのコミュニケーションが置き去りにされてきました。しかし、人間外の事物とのコミュニケーションは承認の交換「ではない」欲望を人間に喚起し得るため、これを誘発する空間を回復すべきではないかと(参考:宇野常寛 | プラットフォームに対抗する実空間をつくる──「庭プロジェクト」とはなにか(前編))。

人間外の事物が、人間にどういった変化や影響をもたらすのか。「庭プロジェクト」の構想を具現化するために避けては通れないこの問いを考えるにあたって、大きな示唆を与えてくれたのが、ボードメンバーの一人である鞍田崇さんです。

鞍田さんはもともとマルティン・ハイデガーの哲学を専門にしていましたが、京都大学大学院を出たのち、地球環境問題の解決に向けた学問を創出するための総合的な研究を行っている総合地球環境学研究所にて、10年ほど勤務。人文学的な知見をもとに環境問題について調査・研究を重ね、従来の自然科学・社会科学的なアプローチにとどまらない「環境人文学」を掲げるに至りました。現在は明治大学理工学部で環境人文学研究室を主宰し、地域社会をめぐる問題とそこに乗せる情感として「ローカルスタンダード」と「インティマシー」をキーコンセプトにしながら研究活動に取り組んでいます。

そんな鞍田さんが、ここ十数年関心を寄せ、調査・研究を重ねてきた対象が「民藝」です。1926年に作成した小冊子『日本民藝美術館設立趣意書』の発表にあたって柳宗悦らが「民藝」という言葉を考案してからちょうど100年になろうとしているこのタイミングで、民藝にフォーカスする展覧会や特集が続々と現れてきている状況も踏まえ、鞍田さんは民藝の定義を以下のように概説します。

「実際に使用される場面に適した形が持つ美しさに注目したのが民藝です。有名な『用の美』という言葉が表すように、民藝とはまず『用に即した美しいもの』を指すということになります。

たとえば、2021年に無印良品が開催した展覧会『民藝 MINGEI 生活美のかたち展』で出品されていた日本民藝館のコレクションの一つに、中国で作られた急須『焼締薬煎(やきしめやくせん)』があります。これは一見すると、ふだん見慣れている急須の形とは明らかに違っていますが、横に傾けるのではなくて、手前に引くような形で注ぐために、自ずとこういう注ぎ口や持ち手の形になっているのです。僕らとは違う使い方をするからこそ、こういう形をしているわけです」(鞍田さん)

民藝に対する鞍田さんの関心の萌芽は、学生時代にマルティン・ハイデガーの哲学を研究する中で生まれてきたといいます。直接の交流があった事実は発見されていませんが、奇しくも同じ1889年に生まれたハイデガーと柳の思想には、相通ずるものがあるというのが鞍田さんの見解です。

「ハイデガーは主著『存在と時間』の中で『世界内存在』という独特な概念を掲げていますが、これは『僕らは絶えずなにがしかの世界や状況の中にある』ということを意味します。そうして世界に親しんでいることをドイツ語で『Vertrautheif』と言い、とりわけ彼は『その中で出会えるものとの親しみ』を軸に議論を進めていくんです。僕はいま『インティマシー』という言葉を掲げていますが、振り返ってみるとその原点は、このハイデガーの言う『世界との親しみ』にあったのだと思います。

『存在』を主たる問題にしていたハイデガーの理論と直接は結びつかないように思われるかもしれませんが、実はこの二人には共通するところがあります。ハイデガーは『存在と時間』の中で『日常性というものから議論を出発しなければならない』と言い、その中でまず身近に使われる『道具』に注目するんです。言うまでもなく民藝を論じた柳も、生活の中で使われる工藝、つまり生活道具としての民藝を問うたわけで、ほぼほぼ同じような問題提起をしているわけです。またハイデガーは『建てる・住まう・考える』の中で『住まうことはいつでもすでに、物の傍らに留まることだ』と言い、柳は『見るもの、使うもの』という小論の中で『ものへの愛は、日々の暮しに根をおろさねばならない』と主張していて、これもよく似ています。

あくまでも哲学という形而上の学問にこだわり続けたハイデガーは、具体的に物を集めたりはしなかったのですが、ここに柳を掛け合わせることで彼自身が問うていた『親しさ』というものの内実が明らかになってくるのではないかと思い、僕自身の関心は徐々に民藝へと移っていきました」(鞍田さん)

民藝と民具の対立点、通底する「生命」へのまなざし

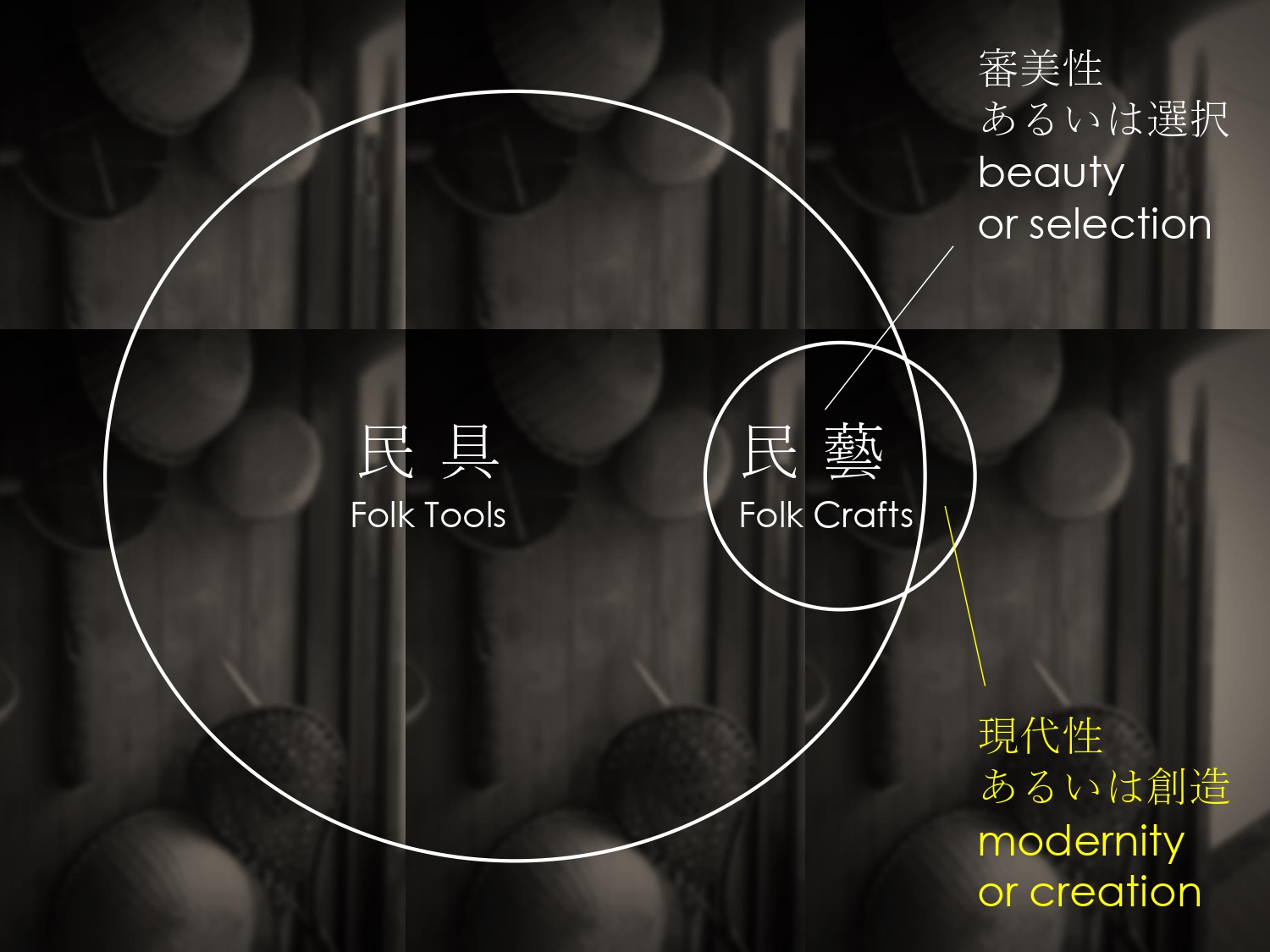

さらに鞍田さんは民藝の特徴を考えるにあたって、同時期に作られた、あるもう一つの言葉と対比しました──20世紀の初頭に、一般庶民の生活道具を指して作られた「民具」という言葉です。旧第一銀行(現・みずほ銀行)の創始者・渋沢栄一の孫にあたる実業家/民俗学者の渋沢敬三が、郷土玩具や農村の生活道具を集めては仲間たちと研究会を開いており、それらを「民具」と称したといいます。そして、この「民具」と「民藝」が指し示すものには、微妙なニュアンスの違いがあると鞍田さんは指摘しました。

「民具という言葉は、民俗学を手がける方々が中心になって使っていた言葉ですが、これは近代化によって忘れ去られようとしていた生活道具全般の総称です。それに対して民藝というのは、ある意味その民具の『一部』であると位置付けられるかもしれません。

柳らは『日本民藝美術館設立趣意書』の中で、あくまで単なる雑多な収集ではなく『美的な視点に立ってものを選択する』とはっきり宣言しています。また、民藝にはある種の『現代性』や『創造的な思考』があり、柳は単に前近代的な生活道具に関心があるだけではなく、それらから次世代の社会や生活、仕事の形を問う、未来へのまなざしを持っていることを強くアピールしている。あるいは、たとえば美術館に民藝品が展示されるとして、展示されるものとその空間、施設の設備などが調和のとれた形になっていなければならないと柳らは言っています」(鞍田崇さん)

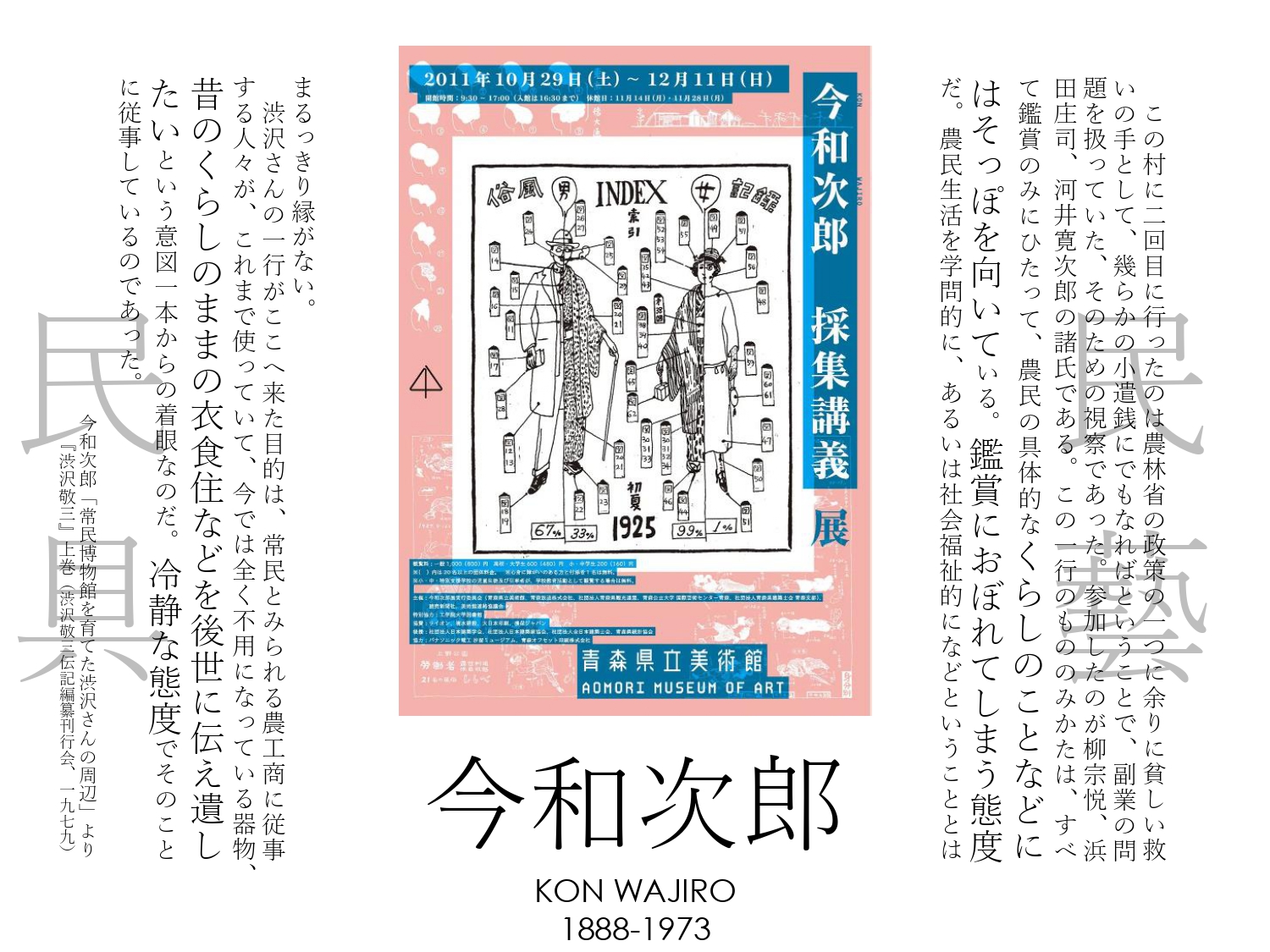

こうした対比は、民具と民藝の対立を惹起するものにもなったといいます。鞍田さんはその一つの例として、渋沢敬三の没後に編纂された文集に民俗学者・今和次郎が寄せた、柳たちと一緒に地方を訪ねたときの感想を綴った文章(以下スライドにて引用)を紹介しました。鑑賞に溺れてしまう民藝側の態度と、渋沢敬三の冷静な態度を対比しつつ、民藝側がきちんとそれを使っていた人たちの生活と向き合ってないという形で批判的に論じられているといいます。

今和次郎が民具の世界に上記スライドのような思いを寄せていく大きなきっかけとして、民俗学を創始した柳田國男との交流があったといいます。「言ってしまえば『民具と民藝』の対立は『民俗学と民藝』の対立でもあったわけです」。そして鞍田さんは、柳らが刊行した雑誌『月刊民藝』の中で1940年に行われた柳と柳田の対談の内容も紹介。ここには「経験学」としての民俗学と、「規範学」としての民藝の違いが色濃く表れています。

一方で、鞍田さんは「柳と柳田の考え方は、実際にはそれほど遠いものではなかったのではないか」と指摘します。

「たとえば、この対談では、柳田は単に過去のことにしか関心がないと言っている一方で、彼の主著『遠野物語』の序論には『ねがわくはこれを語りて平地人を戦慄せしめよ。』という一節もあります。ここで『平地人』と言われているのは、近代化以降の社会の中心を成してきた都市生活者たちのこと。柳田はもともと農林省の役人として地方を回るうちに、とりわけ山間地の暮らしに注目して、平地にはない山の暮らしを説くことで、都市に住む人々を驚愕、戦慄させようと宣言しているわけです。そういう意味で、現代社会に対する極めてクリティカルなまなざしも持っていたと思います。

一方の柳も、柳田との対談の翌年に行った、東大での『民藝学と民俗学』と題した講義では、まず両者の共通点を確認しようとしています。いわく、『民藝学と民俗学の著しい共通点は、民衆の生活を重要視することにあらう。共に「民」の字の意義を忘れない。それ故触れ合ふ面は少なくない』と。今和次郎は、柳たち民藝の一行が生活というものをないがしろにして鑑賞だけに浸っていると批判しましたが、当の柳たち自身からすると決してそんなことはない。民俗学・民具の立場からすると、どこかそういう傾向が鼻につくように思われたかもしれないけれど、真意はあくまでその生活に即しておればこそのもののあり方に、正しく価値を見出していこうという姿勢だったと思うんです」(鞍田さん)

実際、柳が1941年に記した「用と美」という小論では「用とは生活のことである」と強く訴えているといいます。また、柳が同年に『工藝の道』と並ぶ主著として完成させた『民藝とは何か』の原型である「何を『下手もの』から学びうるか」という論考の中でも、従来は「下手もの」と蔑まれていたものに「民藝」という言葉を与え、そこには「生ける生命の美が見える」と述べていた点を鞍田さんは指摘しました。

「『生ける生命』というのはそのまま生活と読み解くこともできるけれども、ただ生活ということに尽きない『命の営み』とでも言うような意味合いも含まれていたと思うんです。それは民具・民俗学の視点そのものでもあって、両者は深いところで共通していたと言えるでしょう。

日本民藝館の館長を務めている深澤直人さんも『ポジティブな未来に向けて、“Life”をつくる』と語っており、『Life』という言葉を一つのキーワードとして掲げています。文脈はまるで違うかもしれませんが、柳や柳田たちがそれぞれの仕方で生や生活、生命、あるいは命の営みといったことに目を向けたそのまなざしが、100年後の今において復活しているのだと思います」(鞍田崇さん)

「仕事が仕事をしている仕事」。福島県・昭和村での手仕事の営みから教わったこと

こうした民藝の精神性についての理解を深めるため、鞍田さんは文献研究と並行して、国内外のさまざまな地域の手仕事のフィールドワークも重ねてきました。中でも特に多くの学びを得たというのが、福島県の会津地方で一番山深いと言われる昭和村という地域、通称「奥会津」での経験でした。

日本有数の豪雪地帯である一方、夏はローカル鉄道が走っているような、のどかな自然に満ちた奥会津エリアの最奥部に位置する昭和村。かつて鞍田さんは環境問題についての共同研究の一環として、持続的な土地利用の一つのモデルとしてかつての焼畑農業を研究するグループのコーディネートを務めており、その中で昭和村の焼畑農業を調査するようになったといいます。

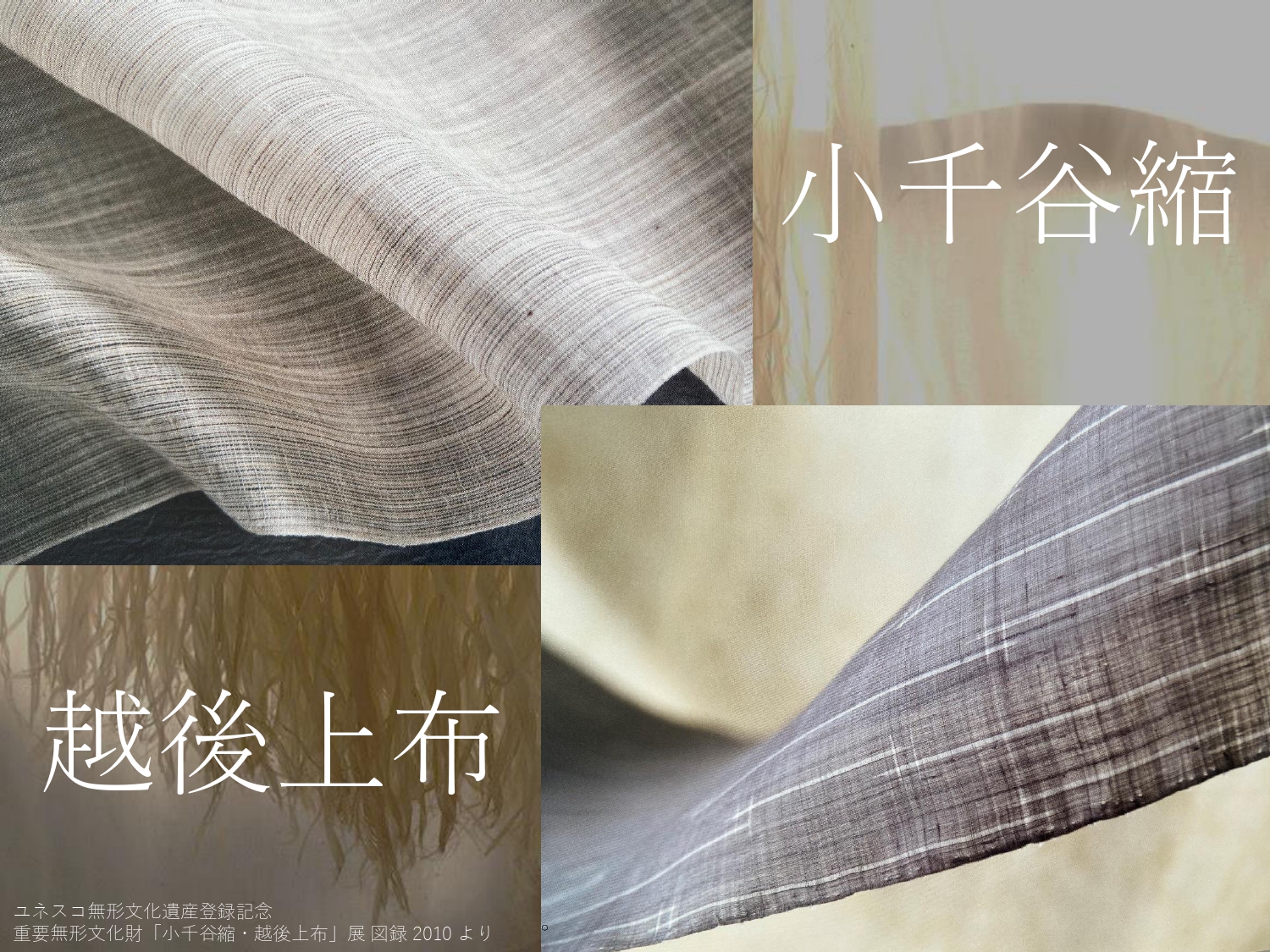

昭和村では、焼畑を利用して「苧麻(からむし/ちょま)」という植物を育ててきました。からむしの繊維は新潟などに出荷され、小千谷縮や越後上布といった高級な和服に使われる素材として製品化されるといいます。

ただ、鞍田さんが深く関心を抱いた点は焼畑そのものではなく、からむし織りの担い手が都市部から来た、(当時30代後半だった)鞍田さん自身と同世代の女性たちだったという事実でした。

「昭和村では1990年代中盤ごろから、『織姫制度』と呼ばれる一年間滞在の研修制度を設けてきました。参加者の中には2年、3年と長期的に継続したり、定住したりするようになる方もいます。最初は特殊な事例を研究しに行くぐらいのつもりだったのに、同世代で同じような社会状況で生まれ育った人たちが自分ごととして取り組んでいるということを目の当たりにして、どこかひとごとではいられないという感覚が徐々に芽生えてきた。そうして、僕も繰り返し訪ねていくことになったんです」(鞍田さん)

そうして鞍田さんは、織姫制度がきっかけで誕生した、からむしの営みと魅力を発信する二人の女性によるユニット「渡し舟」をはじめ、昭和村の人々との交流を深めていき、ウェブサイトでの連載、映画や書籍という形で発信する取り組みにも関わるようになりました。

そんな中で、2023年8月にも、福島県立博物館の企画展 「仕事が仕事をしている仕事」の

開催にあたって講演をしてきたという鞍田さん。1954年に柳宗悦と河井寛次郎、濱田庄司といった面々が会津地方を訪ねた際の寄せ書きにあったという、このトートロジーのような言葉は「民藝にとどまらず民具の世界をも表す言葉なのではないか」と鞍田さんは言いました。

「たとえば昭和村で苧麻から繊維を取るとなると、ひたすら地道な作業を繰り返すことになります。せいぜい1メートル程度の苧麻の茎から取った繊維を、ひたすら手作業で繋いで糸をつくっていく。初めて見たときはあまりの愚直さに僕自身も驚いたのですが、考えてみれば当然のことで、現代のような工業繊維でもない限り、人の手の営みとして当たり前のように行われてきたわけです。こうした作業を指して『仕事が仕事をしているような仕事』と言っている。こういう世界が、奥会津にはまだ残っているんです」(鞍田崇さん)

さらに、この言葉を生み出したと言われている河井寛次郎は他にもたくさんの印象深い言葉を残していることでも知られており、とりわけ有名な言葉に「暮らしが仕事、仕事が暮らし」というものがあるといいます。

「かつては都市部であったとしても、仕事の場と生活の場は決して分断されてはいなかった。仕事の場の中で暮らしが、暮らしの場の中で仕事が営まれるような、そういう環境だからこそつくられてきたものが、彼らの注目した民具や民藝だったわけです。そう考えると『仕事が仕事をしている仕事』を『暮らしが暮らしをしている暮らし』と言い換えてもいいのではないでしょうか。人がどこか後退して背景に沈んでいって、暮らしや仕事が前景化する。それらが同時に起こる振舞いと言ってもいいと思います。

したがって、『仕事が仕事をしている仕事』という言葉の主語が誰なのかというと、『暮らし』なのではないでしょうか。もちろん人ではあるのですが、それは暮らしを営んでいる人、と言い換えられると思うんです。仕事ということを考えるにあたって、河合寛次郎はおそらく、このような『暮らしに根差した仕事』ということが言いたかったのだと思います」(鞍田さん)

以前、昭和村の人々にワークショップで糸づくりの実演をしてもらった時に、お客さんからこんな質問があったといいます。「この作業にどれぐらいの時間をかけると、一反の着物ができるだけの糸がつくれるんですか」。その時に村の人々がきょとんとして、「そんなことは考えたこともない」という表情をしていたことが、鞍田さんの思考を深めてくれたといいます。

「僕らは『仕事』というと作業時間を時給に換算して考えますが、『生きること』や『生活すること』に対して、たとえば『今日は8時間生きた』などとは考えないわけですよね。昭和村の糸づくりに限らず、時間や貨幣に換算する以前の発想で営まれるものが『民衆の生活に即して生まれてくるもの』という、柳のあの言葉に体現されたのかなというふうに思います。

そもそも柳をはじめとする民藝運動にかかわる面々は、ものづくりのあり方を、『つくる』のではなく『生まれる』、というフレーズで表現してきました。とりわけ僕が大好きなのが、河井寛次郎が1944年に書いた『部落の総体』という、彼が拠点にしていた京都近辺の農村を訪ねたときのエッセイにある一節です。河井はその農村の風景の美しさに感動して『化け物のような喜びにとらわれた』と言います。あたかも自然の一コマのように生活が営まれている姿に、歓喜しているわけです。柳たちのまなざしが向かった先は、こういう仕事が営まれる生活だったのだと思います」(鞍田さん)

「インティマシー」から、民藝を解体し、再構築する

こうした「暮らしに根差した仕事」へのまなざしの中から出てきたのが、近年、鞍田さんが注目する「インティマシー」という視点です。

柳宗悦は20代の頃、当時、雑誌『白樺』を編集していた武者小路実篤に誘われて千葉県の我孫子で暮らしていく中で、「物」の世界に開眼していったといいます。そのきっかけが、朝鮮から訪ねてきた人が持ってきた、ある白磁の壺でした。そのときの感慨を彼は「朝鮮の友に贈る書」(1920)という文章の中で「親しさ intimacy そのものがその美の本質だ」と表現していることに鞍田さんは着目します。

「柳が民藝のことを語るうえで、実はこの言葉が通奏低音のように常に念頭にあったのではないでしょうか。『日本民藝美術館設立趣意書』の中には『工藝の美は親しさの美であり、潤いの美である』という言説があり、『工藝の道』の中でも『親しさが工藝の美の本質だ』と書かれています。朝鮮のものを通して初めて物の世界に触れたときの情感を表す言葉が、そのまま彼のキーフレーズのように反復されていったんです。

つまり彼は『美』ということに主眼を置きましたが、むしろこの『親しさ』のほうに大事なものが潜んでいるのではないでしょうか。100年越しに、かつて民藝が捉えた生へのまなざしを取り返そうとするとき、それを表すものとしてこの言葉があるのではないかと、現代にフィードバックするうえでの橋渡しとして注目したいと思っています」(鞍田さん)

そして、柳が語った「親しさ」を考える際に忘れてはならないのが、実はそれが「悲しさ」とセットになっていたという点です。

「言うまでもなく生というものを考えたときには、ただ楽しいことばかりではなく、むしろ死をはじめとして多くの別れや苦しみが、特に歳を重ねれば重ねるほど、無視できないものとして存在すると思うんです。100年経とうが200年経とうが、人が人として生という営みをしているなかで、実は悲しさというものが社会や時代の状況に関係なく共通している情感である。そう思うと、深く生の真実や現実に向かうものとして、単なる親しさだけではなくこの『悲しさ』が大事なのではないかと思います」(鞍田さん)

柳が最晩年にもう一度宗教哲学研究に戻っていく中でも、この「悲しさ」というものを軸にしながらそれを「愛おし」と読んでおり、彼が終生追求してきた「美」もこの悲しさに結び付けているといいます。ここで「愛おしさ」という言葉が出てきていることも、親しさと悲しさとの重なりを示しているのではないかと鞍田さんは考え、8年前に『民藝のインティマシー :「いとおしさ」をデザインする』という著作に当時考えていたことをまとめました。

「いま民藝に注目するとき、この『インティマシー』『愛おしさ』という情感を軸にしながら、民藝を一度解体したうえで再構築して見直す必要があるのではないかと思ったんです。単に『用に即した美しいものが民藝である』と教わるのではなく、用に即した愛おしいものという視点から、もう一度定義を捉え返すタイミングにあると思います。この『庭プロジェクト』で『庭』という新しいコミュニティの形・場を考える際に、もしかすると民藝あるいは民俗学も含めて、100年前の彼らのまなざしをけん引していた『Intimacy』『親しさ』『愛おしさ』という情感が軸になるのかなと思っています」(鞍田さん)

「間に合う」こと。「つくる」のではなく「生きる」こと。

鞍田さんはプレゼンテーションの最後に、エピローグとして、昨今取り組んでいる2つの活動を紹介して締めくくりました。

1つ目が、福島の浜通りにある葛尾村のプロジェクトです。2023年で村制100年となるこの村は、一時は避難エリアにも指定されたエリアで、統計上は人口1,300人となっているものの、実際は200人程度しか戻っていないといいます。もともと三世代住みが当たり前だったものの、戻ってくるのは基本高齢者だけという村の状況を見たときに、鞍田さんはこの村の人たちが紡いできた豊かな自然との向きあい方を解きほぐしながら、新しいナラティブをつくっていきたいと考えるようになったといます。

そして、このプロジェクトに関わる背景として脳裏にあるのは、学生たちと奥会津にフィールドワークに行った2015年に出会った、ある言葉でした。

「『間に合いましたね』という言葉です。フィールドワークの最終日、隣街の西会津町で行われていたセミナーに参加しました。地域の伝統作物について記録した映画の上映会とセットになったものだったのですが、映画の開始時刻に間に合わず、上映後の赤坂憲雄さんという民俗学者の方の講演にだけ、なんとか参加したんです。駆け込むように会場に入ったとき、檀上の赤坂さんが開口一番に『間に合いましたね』と言いました。あまりの間の良さに、思わず『え? 見てたんか?』とびっくりしたのですが、実は僕らのことを見て『間に合いましたね』と言ったわけではなく、そのセミナーの直前まで彼が地域の人たちと一緒に作っていた『会津物語』という現代の民話集の刊行についての話だったんです。

これは、柳田國男の『遠野物語』にならって現代の会津において語り継がれている民話を収集したものです。福島第一原発事故があったこの現代においてなお、会津には『狐に化かされた』『燕と話をした』といった、自然に近しいところで生活を営むからこそ生まれる、一見迷信めいた民話や体験を語り継ぐ方々がたくさんいます。震災が起こるより前からずっと集めていたからこそ『間に合った』とおっしゃったんです。若い学生たちと一緒に、今さらながらの地域社会、民具や民藝の世界に関わっていく中で、『間に合う』ということが、どこか僕の心構えとしてずっと鳴り響いているような気がしました」(鞍田さん)

そしてもう一つが、この「庭プロジェクト」のボードメンバーにも入っている鞍田愛希子さんが主宰する就労支援施設「ムジナの庭」での実践です。

「『つくる』のではなく『生まれる』、という言葉が示しているのは、単にものづくりの現場だけでの話ではないのではないか、と思えてきているんです。柳たちは仏教用語にならって、『つくる』を自力、『生まれる』を他力になぞらえました。他力というのは、自然や伝統の力、地域の風俗や習慣といった、個人の力を超えたものを通して生まれてくることを指す言葉ですが、この視点を『生きる』ということまで広げていくのが大事なことではないかと思っています。

さらに言えば、『つくる』のではなくて『生きる』ということが、河井寛次郎の言う『仕事が仕事をする仕事』というものを考えるうえで大事なことだと思います。ただそれを『昔はそうだった』『地方に行くとそういうものがある』というだけではなく、自分たちの身近な、柳田が『戦慄せしめよ』と言った平地に暮らしている我々の足元にもあるのではないかということを、この『ムジナの庭』という実践を通して遠巻きながら見守っていけたら、と思っている次第です」(鞍田さん)

[前編・了]

この記事は小池真幸・徳田要太が構成・編集をつとめ、2023年9月28日に公開しました。Photos by 高橋団。