SNSのプラットフォームがインターネットをどうしようもなく拙速に、窮屈にしてしまっているいま、もっと人間が自由になれる場所を、それも実空間につくることはできないか──そんな考えからはじまった「庭プロジェクト」。建築から人類学までさまざまな分野のプロフェッショナルが、官民産学を問わず集まって知恵を出し合う研究会の模様を、毎月レポートしています。

第7回の研究会では、庭プロジェクトのボードメンバーであり、デザイン工学の視点からデジタル・ファブリケーションや3D/4Dプリンティングなどの研究を行っている田中浩也さんによるプレゼンテーション、そしてそれを踏まえた参加メンバーの議論が行われました。編集部メンバーの視点からそこでの議論をダイジェストする記事の前編では、研究会の前半に行われた田中さんのプレゼンテーションの内容をお届けします。

端的に言うとね。

2010年代後半以降、官民の両側面から「スマートシティ」化に向けた取り組みが進められています。しかし、スマートシティという言葉が普及・浸透する一方で、国内では未だ目立った成功事例が多くはないとも言えるでしょう。他方、その実装が進むアメリカでは、行き過ぎたスマートシティ化の弊害も指摘されるようになっています。

これからのまちづくりや都市開発において、スマートシティ化はいかにして進んでゆくべきなのでしょうか? 技術楽観主義でもテクノフォビアでもない、あるべきスマートシティのかたちはいかにして構想可能なのでしょうか?

この問いに対するヒントが、「庭プロジェクト」の第7回の研究会にはありました。この記事では「庭プロジェクト」ボードメンバーであり、デザイン工学の視点からデジタル・ファブリケーションや3D/4Dプリンティングなどの研究を行っている田中浩也さんのプレゼンテーション、そしてそれを踏まえた参加メンバーの議論を振り返りながら、スマートシティやデジタルものづくりのこれからについて考えます。

スマートテクノロジーの「別の可能性」を模索する

庭プロジェクトにおいて行っていきたい問題提起の一つに、「都市の『スマート化』を適切に制御する」というものがあります。アメリカのスマートシティの実験の結果がヨーロッパやアジアに輸出されていく時代になることが想定される2020年代に、2010年代のアメリカにおけるスマートシティ化の功罪に対してしっかりと向き合い、都市と情報化の関係をしっかり制御できる知恵を蓄えていきたい──そんな問題意識のもとでこれからの都市空間のあり方を考えていくにあたって、大きな示唆を与えてくれるのが、田中さんの研究と実践です。

日本におけるデジタル・ファブリケーションや3D/4Dプリンティングの先鞭者として研究や実践を重ねてきた田中さんは、近年は地方自治体や企業とタッグを組みながら、日本におけるスマートシティ化の取り組みにも携わっています。「ポスト・スマートシティの基本構想」と題した今回の田中さんのプレゼンテーションは、そうした背景も踏まえて、スマートシティに対するスタンスを提示するところからスタートしました。

「この研究会のスタート地点のひとつは、宇野さんによるSNS社会に対する危機感だったと思います。スマートフォンを手にした私たちが、それを手放すことができるのかどうか、という問いが常にあります。しかし、スマートシティのテクノロジーというのは、実環境にセンサーやカメラなどを直接とりつけて人間の活動を見ていくものなので、たとえば私たちがスマホの電源を切ったとしても、デジタル世界を完全に遮断することはできなくなります。人工衛星を活用すれば、たとえば週1日15センチメッシュで上空から街の活動が観察できるので、いわば実世界全体がコンピューターの中に入っているような状態とも言えます。こうした状況に対して、その技術全般を批判するのではなく、テクノロジーの発展のどこかの地点まで遡ることで別の可能性を見つけられないか、というアプローチを私は考えています」(田中さん)

テクノロジーの発展を遡っていくにあたって、まずは田中さん自身の研究の歩みが振り返られました。TwitterやFaceookなどのソーシャルメディアが大きく普及しはじめたのは2010年前後ですが、田中さんがデジタル・ファブリケーションの研究を始めたのも同じくらいの時期だったといいます。

「私はおそらく、日本で初めて自宅で3Dプリンターを使いはじめた人間の一人ではないでしょうか。当時所有していた3Dプリンターは電子レンジぐらいのサイズだったので、冷蔵庫の上に置いて使いはじめました。このとき私がつくっていたものは主に修理用の部品で、冷蔵庫や洗濯機のパーツなどをプリントしていました。そもそも私は人とのコミュニケーションが苦手なタイプなので、SNSなどのコミュニケーションのほうにはあまり興味が向かず、素材と向き合ってものづくりをするほうにデジタルの技術を向けたらどうなるかということを考えていたわけです。

そして私は当時から、この技術は生活者の自己充足性向上のために役立つのではないかというビジョンを持っており、それを『ファブライフ』と呼んでいました。自宅で身の回りの必要なものをつくって生活を整えられるようになるだろう、と考えていたんです。その後、『メイカーズムーブメント』と呼ばれるハードウェア・スタートアップのブームが生まれましたが、それは生活者側というより産業側の動きと捉えられるようになっていきました」(田中さん)

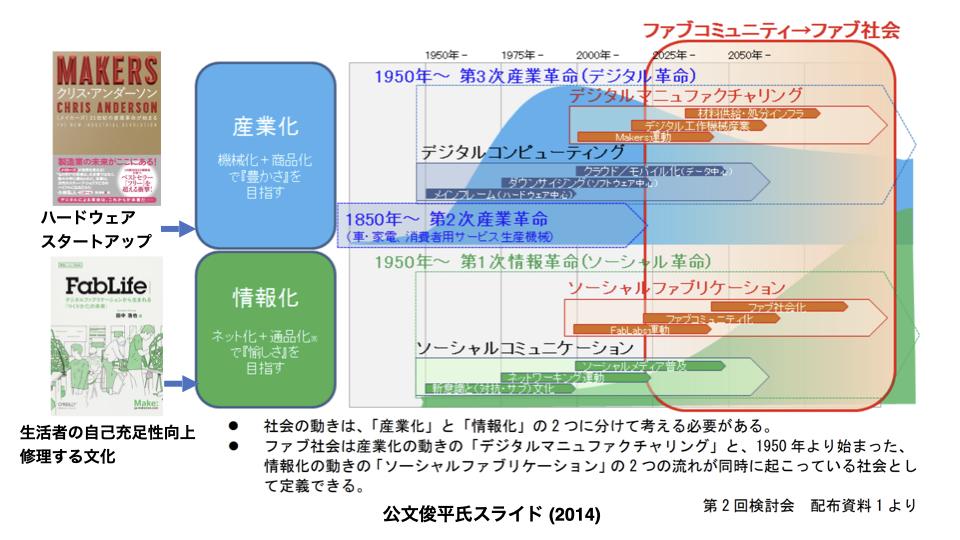

そして田中さんは、デジタル・ファブリケーションという技術の発展プロセスを、産業視点の「デジタルマニュファクチャリング」と生活視点の「ソーシャルファブリケーション」の二軸で整理してくれました。

「どんな技術も基本的に産業側に強調されたものと、生活側に強調されたもの両方の使い方があって、その二軸が混ざり合うことで発展していきます。2014年に公文俊平先生が歴史的文脈を整理してくださいましたが、その後、私の研究室の学生や卒業生たちの多くは、モノを販売するハードウェアスタートアップ、あるいは生活に寄り添ったサービスを提供するケアのものづくりとして、デジタルマニュファクチャリングとソーシャルファブリケーションのあいだでいろいろと研究・実装し、起業してビジネス化するようになりました」(田中さん)

プラスチックという「素材」の根源に向き合う

では、そうした発展の軌跡の中で、田中さん自身は具体的にどのような研究や実践を行ってきたのでしょうか? まず前提として、田中さんはデジタル・ファブリケーションを「加工方法」と「材料」の組み合わせとして捉えているといいます。

「たとえば『Additive』という加工方法は、くっつけてつくることであり、基本的にはゴミが出ません。一方で『Subtractive』という加工方法は、削ったり切断したりしてつくることなので、端材のゴミが必ず出ます。

そして、これらの『加工方法』はすべて『材料』と結びついてもいます。『材料』の定番は紙と木と布で、習慣的かどうかはともかく、誰もが一度は触った経験があるでしょう。私たちの多くはおそらく大人になるまでの間に、ものづくりを通して木に触ったことや紙を切ったこと、あるいは布を縫ったことがあるはずです」(田中さん)

しかし、田中さんはそうした馴染みのある材料ではなく、あえて「プラスチック」という素材に注目していきます。

「木や紙、布という素材は、大昔からある素材です。DIYの代名詞でもあるでしょう。他方、プラスチックは材料として本格的に普及をはじめてからまだ100年も経っていませんし、多くの人は、プラスチックで何かをつくったことはほとんどないと思います。プラ板にマジックで絵を描いてオーブンで膨らませる、あるいはプラモデルをつくるといった経験くらいしか、プラスチックを触ってなにかをつくる機会はなかったのではないかと思います。

そして仮にプラスチックに触ることがあっても、プラスチックの素材に、その根源に直接向き合っているかというと、そうでもない気がします。素材の根源に向き合うというのは、たとえば木だったら木目というのがあって、木目に直行するか並行するかで全然異なる固さを感じる、といった意味においてです。そうした視点でプラスチックの素材と対峙したことがある人は、決して多くはないのではないでしょうか」(田中さん)

では、プラスチックという素材の「根源」とは一体何なのでしょうか?

「プラスチックの本領は『融ける』ことにあります。プラスチックという言葉はそもそも『可塑性』を意味する『Plasticity』から来ているのですが、熱可塑性の樹脂だと200℃前後で融けはじめます。ぐにゃぐにゃ融かした状態で、型に入れて固めることで、ペットボトルなどのプラスチック製品ができるんです。そして実際に溶かしてみると、プラスチックの持つ『プラスチックらしさ』に、はじめて向き合うことができると思っています。

接着剤がなくても熱で融解することを活かせば『溶着』ができます。海洋ゴミの再利用などが最近話題になっていますが、たとえば、ビーチクリーンなどによって浜辺で取ってきた破片を融かして固めると、板のようなものをつくることはできます。有害物質がわずかに空気中に出るので、きちんとした工作環境は必要で、家庭で融かすのはおすすめできないのですが、こういうリサイクルのあり方が実現できるのもメリットだと思っています。私たちは都市空間に住んでいるわけですが、『都市のローカル材料』としてのプラスチックをどこまで操れるかということに興味があるんです」(田中さん)

「ものづくり」というより「ものの様態を変える」

プラスチックという素材に向き合うため、田中さんは「新しい加工方法」としてのプラスチック3Dプリンターの探究も重ねてきました。

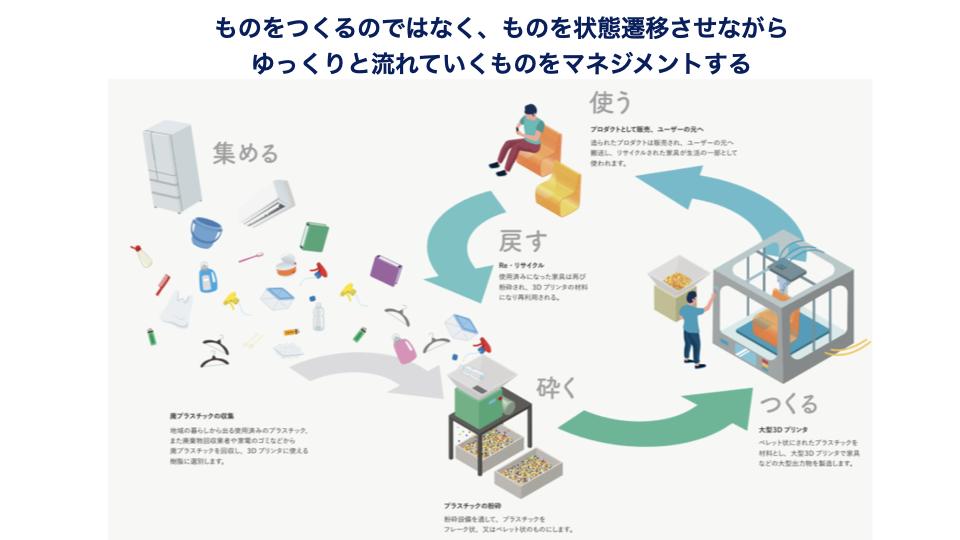

「初期のプラスチック3Dプリンターから、10年以上かけて私なりに改造を繰り返してきていて、サイズも非常に大きくなりました。いまでは、使えなくなった身の回りのプラスチック製品を、シュレッダーで破砕して3Dプリンタに投入すれば、別のかたちに成形できるようにまでなりました。3Dプリンターというのはものをつくる装置のように思われていますが、むしろ、ゴミになって廃棄されてしまいそうなものを回収して、資源として再利用し、別の形で社会で再利用するための装置。要するに『変換装置』として使うというのが私の解釈なんです」(田中さん)

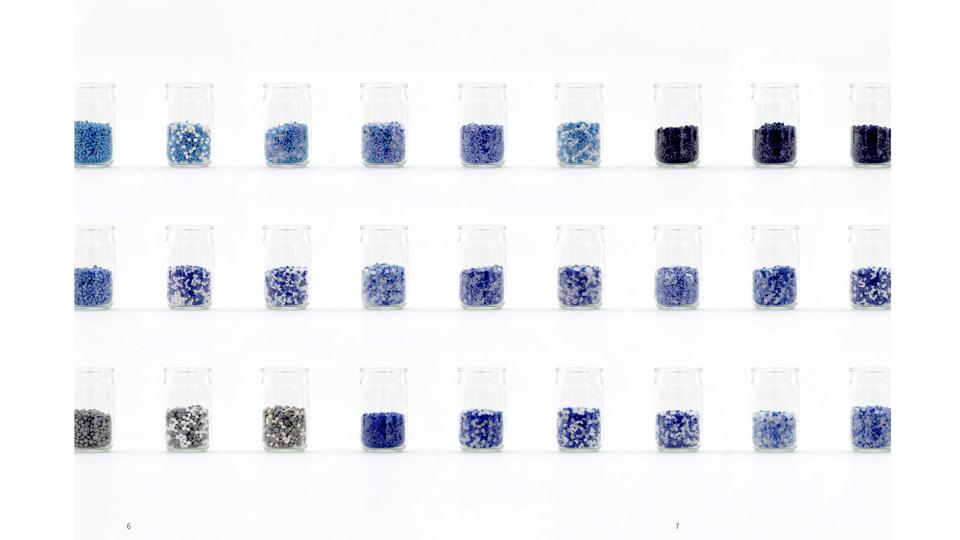

そして、3Dプリンターを使ったプラスチックの加工に際して、重要なのはプラスチックの「種類」だといいます。

「木材にスギやマツ、竹などの種類があるのと同じように、プラスチックにもポリプロピレン、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリエチレンタフテートなどの種類があります。慣れてくると、それぞれの商品に使われているプラスチックの種類が分かるようになってくる。たとえば、無印良品に『やわらかポリエチレンケース』という商品があるのですが、あれは実は素材として非常に品質が良いので、もし捨てるものがあるのであれば、欲しくなってしまいます。

こうしてプラスチックの『種類』という視点を持つと、ローカルな暮らしの中に、どんなプラスチックがあるか、どこにどれくらい使われているかが見えてくるわけです。だから素材としてのプラスチックに向き合うことは、『ものをつくる』ということだけではなく、その前に、もう一度我々の生活にあるもののありようを見つめ直すことにもなると思います」(田中さん)

そうして素材としてのプラスチックに向き合っていると、「ものづくり」という感覚がだんだん薄れてくると田中さんは言います。

「私のラボでは、廃棄され捨てられた冷蔵庫から再生されたポリプロピレンの材料を仕入れており、それを使って、椅子やベンチなどをつくっています。3Dプリンタを使えば、だいたい1メートルぐらいのものは3時間程度ででき上がります。他にも、街から回収してきた使えないものたちを分類して砕いて、それを3Dプリンターで形にすることも行っています。しばらくしてそれも使えなくなったら、またシュレッダーにかけて粉々にして、素材としてふたたび使い回す。

こうしていると、ものづくりをしているというよりは『ものの様態を変えている』という感覚のほうが強くなります。ゆっくり流れていくもの、形が変わっていく様相を眺めながらマネジメントを回しているような感覚ですね」(田中さん)

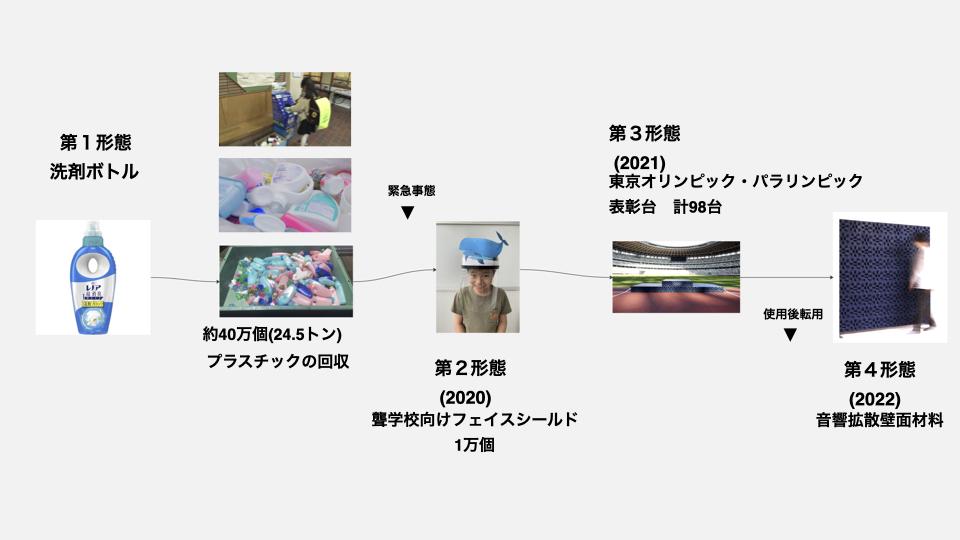

そうした「ものの様態を変える」営みの実践例として田中さんが紹介してくれたのが、東京2020オリンピック・パラリンピックの表彰台をつくるプロジェクトです。全国から24.5トンほど(約40万個)の使い捨て洗剤ボトルを回収し、98台の表彰台を3Dプリンターでつくりあげました。「回収と分類を繰り返していくうちに、洗剤ボトルならレノアが素材として一番安定しているという発見があったりしました」と田中さんは振り返ります。

ただ、この作業を終えた2020年の4月の翌月には、新型コロナウイルス感染症の影響で、オリンピック・パラリンピック自体の延期が決まり、当分は表彰台を使わないことになりました。そんな折、とあるろう学校から受けた連絡をきっかけに、子ども向けフェイスシールドのフレーム部分を1万個つくるプロジェクトが急遽立ち上がったといいます。

「表彰台の製造を担当していた、京都のエス.ラボ株式会社では、つくりかけていた表彰台の一部をシュレッダーにかけて材料に戻して、翌日から子ども向けフェイスシールド制作に入っていきました。このように、3Dプリンタは突然翌日からつくるものが変わってしまうというような状況にも対応できるところが強みです。延期の末、翌年にはオリンピックが開催されましたが、オリンピック終了後も、そのまま表彰台として使うか、あるいは側面パネルだけを取り出して音響拡散パネルとして再利用するという道筋を示しました。

このように、第一形態としての洗剤ボトルからはじまって、第二形態から第三形態、第四形態と、材料に戻したり、あるいは戻さないでそのままの形を転用したり。さまざまな選択肢がある中で即興的にベストを考えながら、プラスチックを廃棄せず長く付き合っていくさまざまな方法を試行錯誤しています」(田中さん)

デジタルものづくりを日常に根付かせるために

そして田中さんは、このオリンピック・パラリンピックのプロジェクトを“一発モノ”で終わらせずに日常生活の中にインストールしていくべく、2022年6月にJR鎌倉駅近くの立地にラボを構えたといいます。

「リサイクリエーション慶應鎌倉ラボは、簡単に言うと、新種の超小型リサイクル施設です。ここでプラスチック製品を集めて砕いて、それを3Dプリンターで、新たな公共アイテムに変えています。また、『しげんポスト』という郵便ポストのようなものを街に設置して、地域から材料を集めることもしているのですが、地域の方が我々の活動を知って、材料を持ってきてくれるようになっています。たまごパックや人工芝、最近は乾燥済みのコーヒー粕なども地域の店舗さんからいただいています。

同時に、集めた資源をつかって、まちのなかにどのようなアイテムが欲しいか、何をつくれば長く使ってもらえるか、市民からニーズを聞き取るようにもしています。一例として、ローカルFMの『鎌倉エフエム』というラジオチャンネルがあって、そのラジオチャンネルの収録をふつうは鎌倉FMの収録ルームで行うのですが、収録用のブースを運んで街に出て収録・配信をしたい、そのための可搬型ブースが欲しい、というリクエストがありました。そこで地域で回収した洗剤パックをリサイクルした材料をもとに、3Dプリンタを使って、畳んで持ち運べるような出張型ブースを学生と一緒につくりました。あとは『いろいろなものに見えるもの(バウンダリーオブジェクト)シリーズ』というのを始めていて、大人が見たらベンチに見えるけれども、子供にとっては遊具になるようなもの、さらには植木鉢にもなるような、多義的で多機能な公共アイテムをつくっています。こういう活動を総称として『マチモノツクリ』と呼んでいます」(田中さん)

「デジタル地域通貨」という実験から見えてくるもの

このように田中さんはデジタルのものづくりを日本の都市生活に展開する活動を重ねていますが、「スマートシティ」という観点では、ここに最新の画像処理やセンシング、AIの技術などを掛け合わせてもいるといいます。また、コミュニティ寄りの活動の実践例が、デジタル地域通貨です。

「面白法人カヤックのサービスであるコミュニティ通貨『まちのコイン』は、鎌倉で2020年から始まって、いまでは全国20箇所以上に広がっているものです。このコインは法定通貨とは換金ができず、貯めても経済的な意味で得になることはまったくありません。むしろ、地域のつながりをつくる目的で、通常の貨幣とは別の意味で使われているのです」(田中さん)

また、田中さんはこの通貨が使われる様子を観察する中で、「買い手と売り手どちらもがお互いにお金を払いたくなる」という現象が多発することに気づきました。

「たとえばバーのバーテンさんが風邪で休んでいたとします。そこで、たとえば『このバーを手伝ってくれたら300ポイント』というふうに、地域通貨ユーザー全員が閲覧可能なバーテン募集のチケットを出すんです。手伝いたい人はそれを見て実際に手伝い、運営側はその人に約束通り300ポイント払います。ところが手伝った人も『実は今までバーの手伝いというのをやってみたかった。やりたかったことを叶えてくれてありがとう』と言って、こちらも、体験のお礼として店に300ポイントを払いたくなったりするのです。お金というと普通は一方通行に流れるのですが、どちらもがどちらもにポイントを払いたい、使いたい気持ちが生まれるという現象に気が付きました。

先ほど紹介した『しげんポスト』でも同様の現象が起きています。われわれ、ラボの運営側は資源を提供してくれた人に対して感謝の気持ちを込めてポイントを払おうとします。ところがここに洗剤詰め替えパックを持ってきた市民も我々を、環境活動実践者だというふうに捉えていて、向こうも私たちにポイント払おうしてくれるときがあります。そうした、どちらもどちらに対しても感謝していて、地域通貨の交換を通じてその相互交換が体現されている状態を『リスペクト経済』と呼んでいます」(田中さん)

そしてこの資源のやりとりはその場で完結するものではなく、資源を出してもらってからそれを材料に3Dプリンタで別のものにつくりかえられるまで、だいたい3カ月から半年程度かかるといいます。ただ、コインを登録してくれたユーザーのデータが残るので、完成した暁にはクラウドファンディングのように、その人々に「投函してもらったものはこんなものになってここに設置されました」とメッセージを返すようにしているのだと田中さん。「その場で行われる交換だけで体験を終わらせるのではなく、その後数か月から半年間、かかわりや興味関心が持続するような使い方をしているのです」。

「そもそも、私がなぜ鎌倉にラボをつくったのかというと、実は鎌倉は日本で人口10万人以上の都市で最もリサイクル率が高い地域なんです。ゴミの分別も21種類あり、毎日17万人の全市民が21分別のゴミを出しているんです。分別を細かくすればそれだけ高度なリサイクルができる。プラスチックも3分別あって、ペットボトルと容器包装、月に一度回収される製品プラスチックというのがあります。その延長に、私たちのラボでは、さらにきれいに資源を分けてもらっていて、そのおかげで地域資源を使ったものづくりが実現できています。私たちのラボでは、単に資源を集めるだけではなく、集めた資源で『何』をつくるのか、その目的を先に提示するという実験も行っているんです」(田中さん)

ただ、いくらプラスチックがリサイクルできるとはいえ、熱を加えるとどうしても劣化しますし、外に置いておくだけでも紫外線によって劣化していくといいます。そこで田中さんが、使い切った後のことを見越して注目しているのが「微生物」です。

「こういう研究をしていると、『やっていることはわかるが、プラスチックはいつかは寿命が来る。最終処理はどうするつもりなのか』と聞かれます。そこで私が注目したのが、プラスチックを食べる微生物の研究だったんです。微生物の専門家である、宮本憲二先生(慶應義塾大学理工学部)とコラボしながら、土の中でその微生物を生活させておき、その中にプラスチックを入れると、分解して食べてくれるようなことが、最終的にできないかと考えているのです。

こういう将来像を持つと、私たちのつくるものも変わってきます。たとえばプラスチックにコーヒーかすを加えて、虫よけ機能を持つベンチをつくりました。このプラスチックは生分解性はないものなので違うのですが、もし将来、生分解性プラスチックにコーヒーかすを加えたとすると、微生物による分解が加速するという研究結果があったりするんです。きっと人間にとってのお米にかけるふりかけみたいなものですね。コーヒーというふりかけを入れておくと、微生物がより活発に分解してくれるのでしょう。逆に、別のモノを混ぜると生分解を抑制することもできるようです」(田中さん)

都市の「静脈」をテクノロジーで可視化する

こうしたこれまでの活動を踏まえ、田中さんは最近のテーマとして「都市の舞台裏」というキーワードを挙げてくれました。

「プラスチックに限らず、社会の中には、いろいろな廃棄物、未利用資源があります。こうしたものをまずは一旦はきれいに分別して集める。そのあとで、廃棄物どうしを組み合わせたり、ブレンドしたりしながら、新しいローカルブレンド材料のようなものをつくる。それを、新しいかたちに成形して、まちにかえす。そしてつくったものを、最終段階までモニタリングする。その一連のプロセスなり、もののライフサイクルを、デジタルテクノロジーを使ってきちんと『見える化』していく。

今後の大きな展望としては、そこに本日お話ししたような、見えない微生物とのタッチポイントや、日常から出るゴミや廃棄物、それをどこに処理するかという『静脈』と称されるような部分を、より見える形にしたいと思っています。本日は、スマートシティの話からはじまって、だいぶ違ったところまで来てしまいました。私が思っているのは、テクノロジーを使うのであれば、これまでタッチすることのできなかった未知層や潜在層にアクセスをするために使いたいということです。それはいわば『都市の舞台裏』の公開作業なのです。舞台裏をテクノロジーを使いながら見つけ出して、それを編集していく作業を続けていきたいですし、私のなかではそれが『庭』づくり的な作業になっているんです」(田中さん)

この記事は小池真幸・徳田要太が構成・編集をつとめ、2024年1月18日に公開しました。Photos by 髙橋団。