「庭プロジェクト」とは、これからのまちづくりについて、建築から人類学までさまざまな分野のプロフェッショナルが、官民産学を問わず集まって知恵を出し合う研究会です。

今回の研究会では、ゲストに招いた都市デザイン研究者の中島直人さんによるプレゼンテーション(専門家だけでない「ふつうの人」による都市デザインへ──「アーバニスト」から考える|中島直人)、そして参加者によるディスカッションが行われました。テーマは庭プロジェクトによる「神奈川県藤沢市及び鎌倉市への提案書:村岡・深沢地区の再開発について」を踏まえた、これからの都市デザインのあり方です。後編では、中島さんによるプレゼンテーションを踏まえた、参加者を交えたディスカッションの内容をお届けします。

「庭プロジェクト」の連載記事は、こちらにまとまっています。よかったら、読んでみてください。

端的に言うとね。

「設計」や「計画」が終わっても、まちづくりは続く

中島さんのプレゼンテーションを受け、まず口火を切ったのは建築家の門脇耕三さんです。潜在的なプレーヤーとの連携や、提案書で触れたシンボル道路の具体的なデザインについて、今後のアクションを見据えながら問いかけます。

「潜在的なまちづくりのプレーヤーにも働きかけるべきではないかという話がありましたが、そういう方々を巻き込むための方法を、庭プロジェクトでは今後考えていきたいなと思いました。

それから道路と建物の間の境界のあり方についても勉強になりました。特に残地における建物の建ち方がどうあるべきかというところは、今後さらに踏み込んで考えたいなとも個人的にも思っていたところでして。提案書の中では「死に面」(眺められることや、活動の背景となることを想定しない無表情な壁面)を作らないという旨を書いたのですが、今後は道に対して建物がどう現れるべきかという点についてある程度の約束をつくっていかないと、道が魅力的にならないだろうというふうに感じていました。

それから残地のような部分が、意外とまちづくりのきっかけになるという話もあったと思います。今回の対象地域においても、区画整理の後の残地があるので、藤沢側ではわりとそういうことが起こるのではないかという気もしています。おそらく藤沢側と鎌倉側だと少し方向性が変わってくると思うのですが、むしろそれぞれの市側で考えたことを、さらに両市でミックスしていくといったことは、戦略的に考えられると思うんですね。ただスケジュールを見ると、これはいますぐにでも考えなきゃいけないことでもあり、我々がどう動くべきかという点について、ぜひご意見を聞いてみたいなと思いました」(門脇さん)

「設計や計画のフェーズの期間は有限ですが、まちづくりはその後もずっと続いていきます。そこに関わり続ける人は、事業者だけではなく、周りに何らかの拠点を持ったり住んだりしている人たちです。今回は藤沢と鎌倉という結びつきがあるので、もうちょっと広く見て、どっちから見ても端っこのこの地域に対して、まずは意識を持ってもらい、主体的に働きかけてくれるような多様なプレーヤーたちを集めるべきだと思います。

あとは、越渓や計画における次のフェーズが街並みの話になっていくということも重要です。シンボル道路は藤沢側と鎌倉側があって、かなり条件が違うんですよね。たしかに共通の要素を持たせる必要はあるけれど、それぞれの特徴を生かすことも大事です。全部が同じだとつまらない。『分節的』と言いましたが、一つの参道でも多様な顔があります。

新規開発の街並みのなかに、いわゆる既存の街の多様性をいかにして再現できるかというのは、ずっと課題なんですよね。時間さえかければ、どんな街でも結局は多様性が醸し出されていきます。じゃあ一気に作る場合どうやったら同じような質を生み出せるかが問題で。有名な実験は幕張ベイタウンです。あそこは時間軸はないけれども、設計に関わる人の複層、複数性をデザインしたんですよね。そういう多様性を何によって出せる仕組みを作るか、ということが重要だと思います。

最後に、道は藤沢市が土地を買収して建設するのですが、おそらくそれなりの期間、道路整備の前の状態が続くと思います。ある種将来の道のありようを想起させるように、買収した後の都市計画道路用地をプレイスメイキングとかタクティカル・アーバニズム的にプロデュースするとか、紙上のガイドラインではなく、より具体的な空間を見せるような取り組みはできるかもしれないという気はしています」(中島さん)

「いつものメンバー」問題をいかにして乗り越えるか?

続いて、提案対象地域に暮らすデザイン工学者の田中浩也さんが、提案書提出後の具体的な反響を報告しつつ、まちづくりにおける「プレーヤーの固定化」という積年の課題について問いを投げかけました。

「この1か月で提案書が様々なところに広がり、JRさんやURさん、それから選挙で当選した新人議員の方々からご連絡をいただくなど、化学反応が起こりつつある手応えを感じています。その中で生じてきた課題感としては、“いつものメンバー”という問題です。鎌倉はエリアマネジメント会社がないのですが、まちづくりに関わるメンバーが固定化されてしまうという課題があって。アーバニストの話とも通じますが、この“いつめん問題”について、どうお考えでしょうか」(田中さん)

「毎回同じ人が集まる問題というのは、特に地方都市ではあるなと思っていまして。そのこと自体が悪いわけではないかもしれないですが、やっている方としては毎回刺激がないというか、発想があるところで出てこなくなるということはありそうですよね。ただ、この地域は鎌倉にとっても藤沢にとっても端っこで、深く関わっている人が多くはない場所なので、全然違うコンテクストの人が入ってきてもそんなに拒絶されない感覚はあります。それ以外のところから積極的に、関係人口的に関わってもらうようなことを意図的にやっていくことはできるのかなと。

そういう人を集めるとなったときに、大学との関わりが大事かなと思っています。藤沢にはSFC(慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス)他、いくつかの大学がありますが、大学は地元とつながってる一方で、ネットワークが多様ですよね。大学を経由して、いろんな人が集まってくるというかたちがあり得て、かつ受け入れやすい。アーバンデザインセンターなどが公民学連携でやっていますが、やはり『学』の存在に求められているのは、そういったところもあるのかなと思います。

学生の存在も多様性においては大事です。入れ替わるからすぐいなくなってしまうと言う人もいますが、やはり常に新しい人が関わっていくことは大きい。そして住民にはならなくても、関係人口にはなります。そういう人たちもたくさん巻き込んでいきながら、民学連携的な話も組み込むことで、いつものメンバーだけじゃないものにできる可能性はあると思います」(中島さん)

まちづくりにおける、行政と民間の幸福な関係

続いてコメントしたのは、パターンランゲージや複雑系の研究者である井庭崇さん。藤沢市のコンセプトブック作成に関わった経験から、まちづくりにおいて行政が関わることができる範囲と、庭プロジェクトのような第三者による提案が持つ可能性について語ります。

「藤沢のコンセプトブックを作るときに感じていたのは、『行政側でできることは、方針を決めるということまでなのだな』という限界でした。結局そこで店や場をつくるのは民間になるので、『まちにとっては良いかもしれないが、商売としては成り立たないから無理』と、期待とは違う方向性のものができる可能性があります。でも、庭プロジェクトのような第三者が注目・期待しているということが明らかになると、『こんなふうに話題になっているところに変なものはつくれないぞ』という雰囲気が生まれるのではないかと思いました。そういう意味で、行政発の案が民間側でもうまく実現したというような事例はあるのでしょうか?もしそういうものがあるのであれば、希望になるなと思ったのですが」(井庭さん)

「まず基本的な構造として、企業活動の秘密保護の関係で、市と候補になりそうな企業との間が非常にクローズドなんですよね。しかし、行政のものは結局市民のものだから、本当はクローズドじゃいけない。そこをいかにオープンにしていけるかが重要で、庭プロジェクトはそこに風穴を空けていっているという印象を受けます。

そのうえで、横浜市旧市庁舎街区活用事業で行われたプロポーザルは好事例です。そこでもコンセプトブックを作って、付属資料として提示しました。一般に、市が条件をたくさん書き込むと企業は制約条件が増えて嫌がるので、曖昧に書くことが多い。しかし横浜では、市としてこうしてもらいたいということを、あくまで複数の選択肢というかたちでかなり具体的に提示したんです。企業の現場の計画担当者は、もちろんいいものをつくりたい、挑戦したいと思っていますが、社内で経営陣にプレゼンしたり他部署等とのコンセンサスを取る段階で貫き通すのは難しいと聞くことがあります。しかし、そこに市が具体的な選択肢を示してくれたことで、社内で『市がこう言っているのだから、我々はそれに答えるんだ』と、例えば経済的な理由でアイデアを却下しようとする上層部を説得する材料ができた、というのです。

市のほうがしっかりとあるべき姿を提示するのは、受け取るほうにとっても必ずしも制約条件、マイナスだけではない。『絶対にやらなければいけない』と書かれると困るけれど、『選択肢の一つとして』書いてあったことが受け取りやすかった、という話でした」(中島さん)

加えて井庭さんは空間のデザインだけでなく、人々の活動や実践を誘発するような、もう一つ上のレイヤーの知見の必要性について、自身の問題意識を語りました。

「藤沢のコンセプトブックに関わったときに、空間のデザインと紐づけてコミュニティのデザインの話ができればよかったのですが、僕はうまくできませんでした。僕の専門は創造実践なので、この場でどうしたら多様なアクターが創造的になれるのかの実践面は言えるのですが、それがコミュニティの空間とどう紐づくのか、そういう知見がどこにあるのかもわからなかった。『出会いや交流が生まれる場所ができるといいよね』といった話になりがちで、それは社会的次元ではそうなのですが、創造実践の話と空間が結びついていない。この領域の概念の貧困を感じました。パターン・ランゲージの生みの親であるアレグザンダーは空間設計のパターンと出来事のパターン、その組み合わせを考えていましたが、もう一層上の、人と人のインタラクションや仕組みに関するパターン・ランゲージも必要なのではないか。そう感じました。日本にも世界にももっといろんな成功例があるはずだし、そういう研究をもっとやったほうがいいし、やりたいなと思いました」(井庭さん)

「わたしも井庭さんと同じような立場です。専門は違うのですが、自発的にものごとをつくりたいとか、何かやりたいという気持ちをどうやって実際に促せるのか、空間として何ができるかということに対して、我々もまだ具体的なボキャブラリーが少ないと思っています。人の内面や行為に対して、どこまで空間ができることがあるのかというのは、現状は一つひとつの経験や事例の蓄積の中で培ってきたコードみたいなものでしかないんだなというのが、正直思うところではあるんですよね」(中島さん)

都市は誰の「作品」か?

東京小金井で福祉施設「ムジナの庭」を運営する鞍田愛希子さんは、今回の提案書がもたらした具体的な反響や、自身の活動を通して感じている希望について語りました。

「今回の提案書やこれまでの庭プロジェクトの活動を通して、行政の方や、まちづくりに関わる方とか、不動産系の方々とお話する機会が増えました。特に『都市開発の波に抗えない』『都市農地が相続税の問題で急速に失われている』といった声をよく聞きます。だからこそ私自身、最初この提案書について宇野さんから聞いたときに、これだけ大きく決まっているものを覆すわけではなくても声をあげていくのをあきらめない姿勢に、すごく勇気をもらったんですよね。すべてなしにはできなくても、少しでも余地を残すように目指していくということが重要だと感じます。行政やまちづくりにかかわる方々からも、今回の提案から『自分たちにもできることがあるかもしれない』という希望を感じたというお話を、すごくいただきました。

こうした活動が、中島さんがおっしゃるアーバニストとしての活動であって。将来のアーバニストを育むような活動の一環でもあるんだなということを感じました。庭プロジェクトが発信していることに、すでに文化とか哲学ができ始めているのかもしれません」(鞍田愛希子さん)

「私も最後おっしゃっていたことと同じことを考えていて。要するに、これはたしかに村岡深沢の提案なのですが、そこにとどまらない。ここで言われていることには、必ずしもここの関係者だけじゃなくて、響いたり利用できるものがたくさんある内容ではないでしょうか。

ただそれが届くかどうか。具体的な地域に対する提案とセットになっているからこそ、最初の方に書いてある思想や枠組みも伝わってくる。村岡・深沢に対する『質提供ツール』としてだけではなく、より広い意味での『質文化ツール』、つまり他のところにも使える重要なツールになってほしいなと思っています」(中島さん)

続いて哲学者の鞍田崇さんは、これまでの議論を受け、「都市は誰の作品なのか」という、より根源的な問いへと議論を深めました。

「最後に田村隆一のすごくわかりやすい言葉が引かれていましたけれども、街というものを、一つの生き物みたいに捉えているのかもしれません。街そのものが自律的に街をつくる人を生み出し、生み出された人がまた街を再生していく。そうして街そのものが一つの生命体のように、その中に担い手も含みながら動いていくシステムをもう一回考え直そうとしている。アーバニズムの話もそういうことだったのでしょうし、この庭プロジェクトでもそういうことを考えようとしての、今回の提言だったのかなと思ったんですね。

そういう意味で、中島さんのアーバニストの話はとても刺激的でした。担い手は成人男性だけではなく、子どもだったりお年寄りだったり障害を持った人であったり、動的に町が生成していくことを考えたときに、その生成と担い手の多様性ということに、いま言ったような動的な側面を感じ取りました。あるいは冒頭にあった表参道の並木もそうですが、人間以外の動植物も実はアーバニストのもう一つの姿だったりみたいな、そういう展開もあり得るのかなということも、みなさんの質問が重なっていくなかで見えてきたような気もしています」(鞍田崇さん)

「よくわかります。たとえば建築には『作品』という言い方がありますよね。門脇さんが設計すれば門脇さんの作品ではあると思うのですが、じゃあ都市は誰の作品かと言ったときに、一人のプランナーとか計画者の作品ではもちろんなく、無意識にそのプロセスにかかわっている住民も含めた、多くの人びとの共同作品であるという言い方があるわけですね。

でももう一歩踏み込んでみると、先ほどの田村さんの言葉にもあるように、都市に生きていると、そもそも我々自身のほうが都市の作品のような気がしてくるんです。自分の生きてきた環境、事物だけではなく、さまざまなソーシャルな環境も含めてですが、そこから自分というものが立ち上がってきている。

そうして我々のほうが作品だと意識した途端に、周囲とか都市に対して働きかけるときに、謙虚になれる。それを変えてやろうとか、支配してやろうとかではなくて、まさに父親であり母親のように見えてくるということかもしれません。そういうことを言ってる人がいないかなと探して見つけたのが、田村さんの言葉でした」(中島さん)

「市民とは誰か」という問い

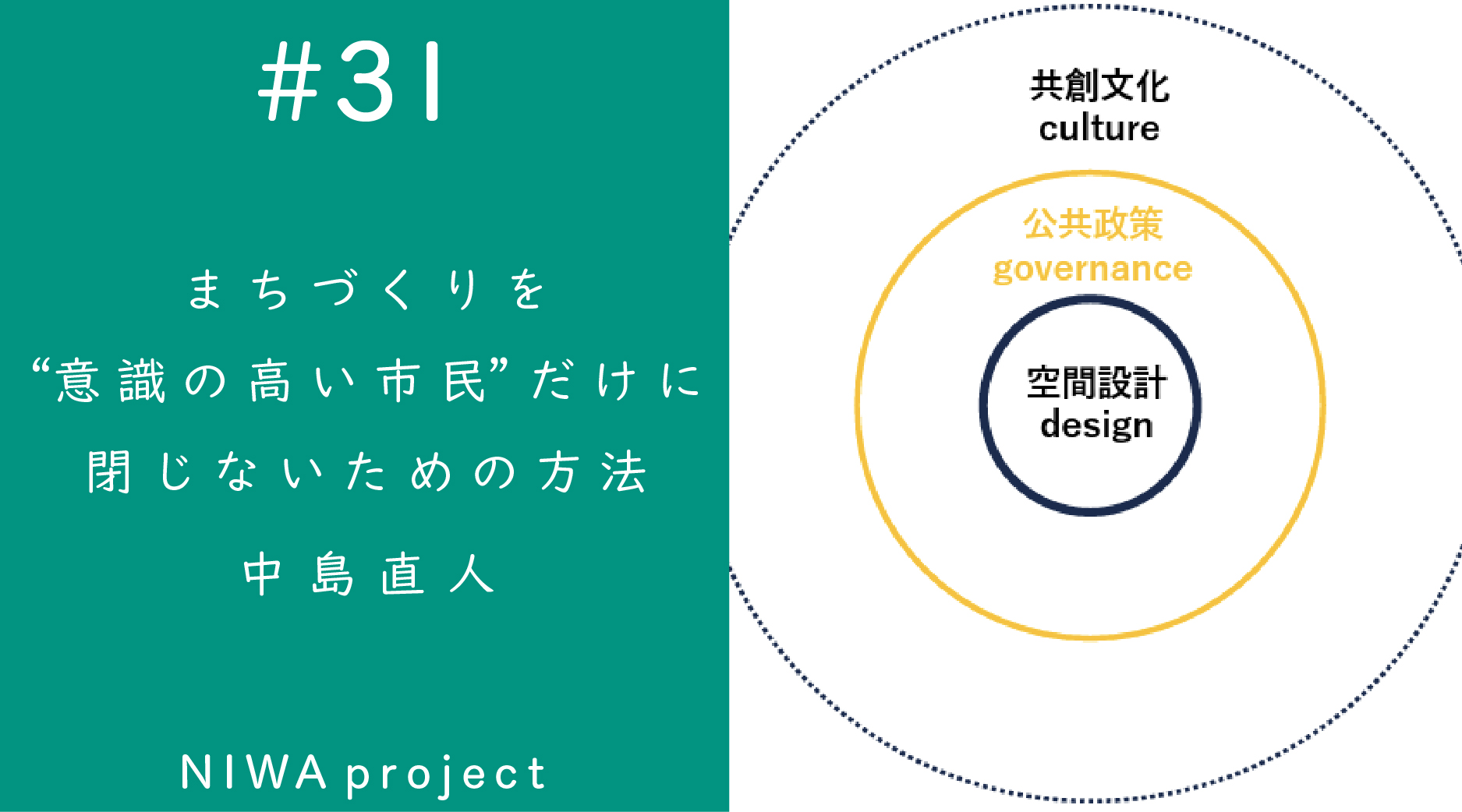

最後にPLANETS編集長で庭プロジェクトを主宰する宇野常寛は、これまでの議論を踏まえ、「共創」という言葉の危うさや、「市民とは誰か」という問題を提起。声の大きい「いつものメンバー」だけでなく、まだ声になっていない人々の創造性をいかにまちづくりに反映させるか、という問いを投げかけました。

「こういう提案書をつくっておいて言うのも何なのですが、僕は『共創』という言葉が全然好きじゃないんですよ。理想としてはすごく共感するのだけれど、うまくいってる試しを見たことがない。というのも、こうしたまちづくりにおいて『市民に意見を聞く』とか『市民参加を募る』となると、どうしても“意識の高い市民”、あるいはプロもしくはセミプロ的な人ばかりが集まってくる。その結果、田中さんが指摘したように“いつメン”が生まれていく、という問題が根深いと思うんですよね。

かつて吉本隆明は、デモ隊も機動隊も大衆ではなく、そこであんパンを売っているおっちゃんこそが大衆だ、という有名な例え話をしていたわけですが、都市の文化というのは基本的にこうした“あんパン屋のおっちゃん”のような営みの中からしか生まれてこない。つまり暮らしの中から『生成』されてくるもので、そういったことを、それっぽいことが好きな人達を集めて意図的に発生させようという試みは基本的にうまくいかないわけです。

加えて、今回の場合は特に深沢地区について注意しないといけないと思ったのが、鎌倉市の階層の問題です。いわゆる『旧鎌倉』に暮らす住民たちとそれ以外の人たちの考える行政へのニーズや『鎌倉らしさ』はぜんぜん違うし、同じ『旧鎌倉』の住人でも昔から暮らしている人と移住者の間にも、いろいろなところでギャップがある。さらに比喩的に言えば、鎌倉山の上の別荘群に暮らしている層と柏尾川周辺の住宅地に暮らす普通の人たちでは、経済的なものも含めて生きている世界がまったく違う。特にこの再開発区域の南側の住宅地に暮らしている人たちは、たとえばこのエリアに明治公園のようなジェントリフィケーションが進行すると、かなり近づきづらくなると思うんですね。しかし、この層の人たちには『声を上げる』文化そのものが希薄です。つまりこの問題はクリエイションだけでなく、フェアネスにもかかわっているように思います」(宇野)

「1960年代に提唱された『アドボカシープランニング』という言葉があります。これは声が届かない、あるいはあげにくい人たちの声を代弁するのがプランナーの役割であるという考え方です。日本ではこの仕組みがうまく定着しなかったんですね。

私が学生時代から関わっていた福山市の鞆の浦という場所では、歴史的な港湾の埋め立てに反対する運動があり、私たちはその運動を支援していました。その中心人物が信念の人でとても強い方なのですが、地域内外でどんなに声をあげても、地元の人はまったく聞く耳を持たなかった。なぜなら、その人が、女性ですが、地域の祭りに参加していないからだと。日常の街を運営していく仕組みに参加せずに正論を述べても、誰も聞かないという構造があると言われたんです。そして事業の説明会でその方が実際に反対の意見を述べようとすると、会場全体から「黙れ」「出ていけ」の怒号が振ってくるのです。その会場に実際に居合わせたのですが、声が大きいとか小さいとか、強いとか弱いって、いかようにも逆転し得るし、どう見るかによってけっこう違うのではないか。一体本当に弱い人は誰なのだろうか、と思いました。

あんパン屋さんの話というのは、そうした人々の日々の声が、まちづくりのどういうフェーズで発揮されるか、ということかもしれません。いまのように街の骨格を決める段階があんパン屋さんの活躍どきなのか、それとも別にあるのか。実際の街は、この後の人々の活動が生み出していくわけですから、そういうときにこそあんパン屋さんの声が聞こえてくるタイミングが出てくるのかもしれません。まちづくりのプロセスの中で、どういうときにどんな人の声が出てきて交錯していくか、そういうタイムラインがあるのかもしれない、と宇野さんの話を聞いて思いました」(中島さん)

[了]

この記事は石堂実花・小池真幸が構成・編集をつとめ、2025年10月16日に公開しました。