「庭プロジェクト」とは、これからのまちづくりについて、建築から人類学までさまざまな分野のプロフェッショナルが、官民産学を問わず集まって知恵を出し合う研究会です。

今回の研究会では、「庭プロジェクト」ボードメンバーの一人でもある慶應義塾大学教授・井庭崇さんによるプレゼンテーションが行われました。テーマは「創造社会」の現在地、そしてパターン・ランゲージや生成AIが切り拓く新たな展望についてです。

「庭プロジェクト」の連載記事は、こちらにまとまっています。よかったら、読んでみてください。

端的に言うとね。

人々は本当に「つくらなくなった」のか?

今回の研究会でプレゼンテーションを担当したのは、「庭プロジェクト」ボードメンバーの一人であり、創造社会とパターン・ランゲージを研究する井庭崇さんです。テーマは「創造社会はどこに向かうか:自然的次元、創造的次元を味わう時代へ」。自身が長年提唱してきた「創造社会」の現在地についての紹介から、プレゼンテーションは始まりました。

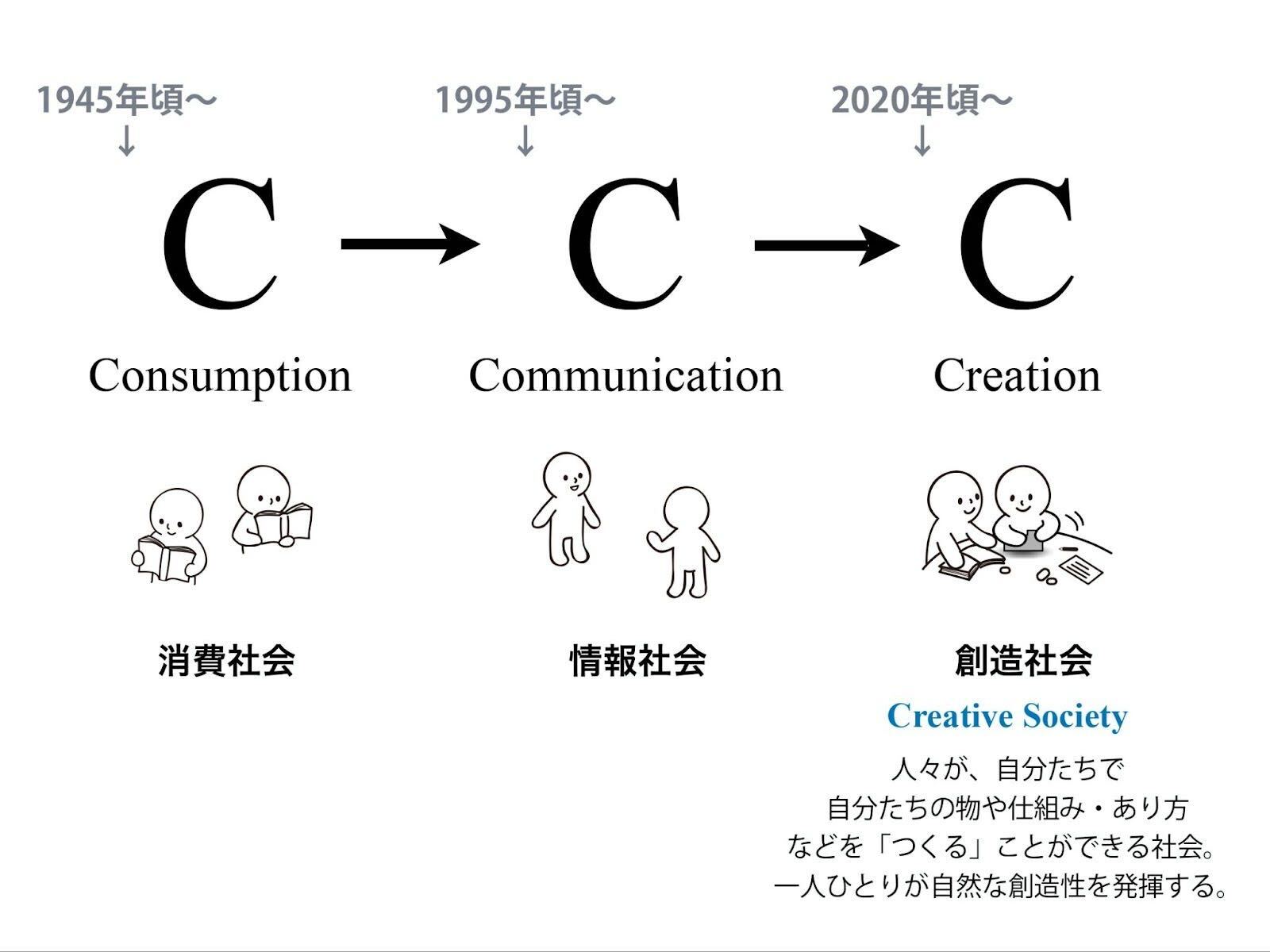

「創造社会とは、人々が自分たちのものや仕組み、あり方などを、自らの手でつくることができる社会を指します。僕はこの創造社会が到来しつつあるということを、約15年前から提唱していました。そして2020年にコロナの時代に入って、その到来がより前倒しされたと感じています。そういう意味で、創造社会になってからもう5年ほど経った、という感覚すらありますね」(井庭さん)

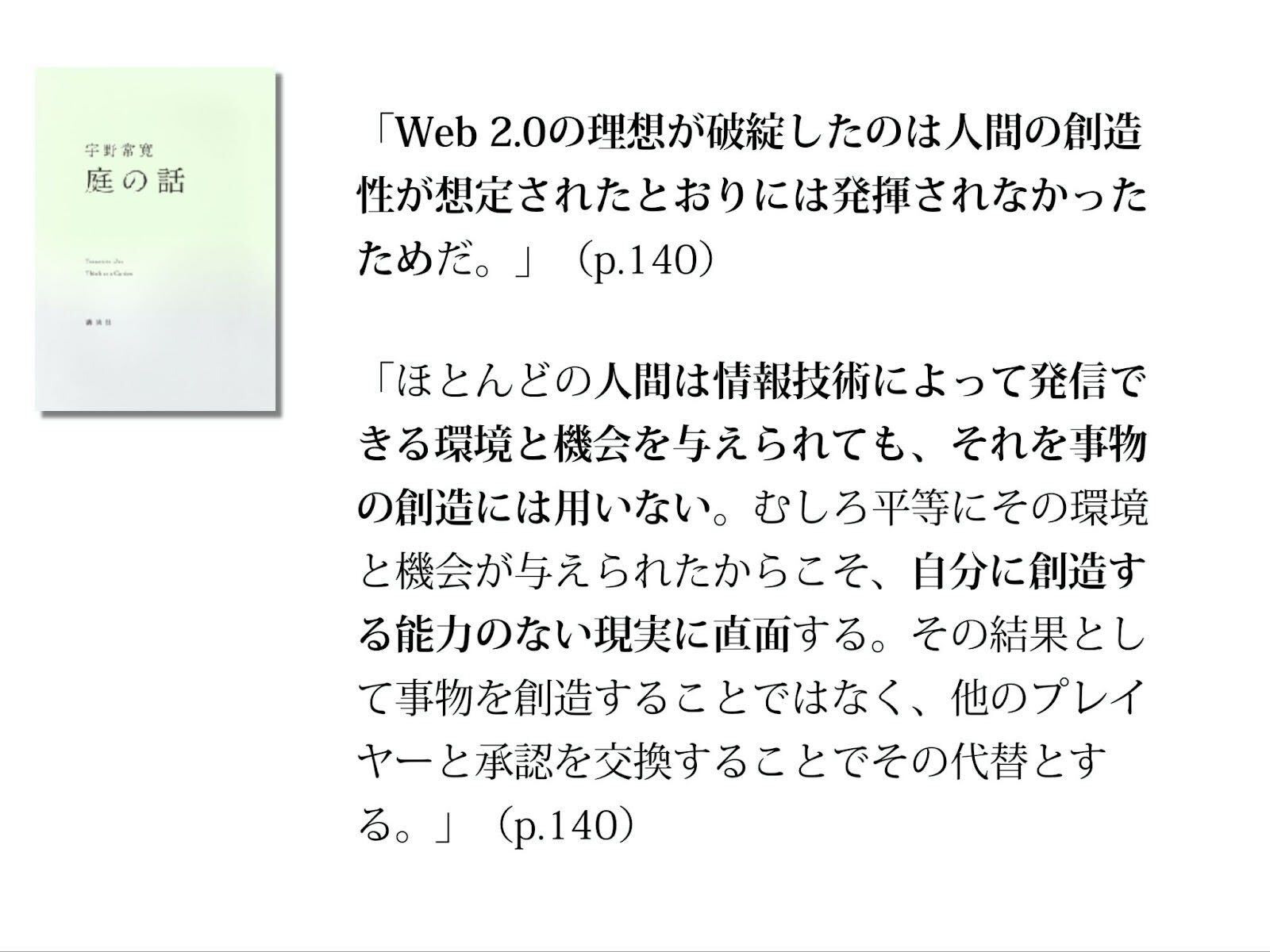

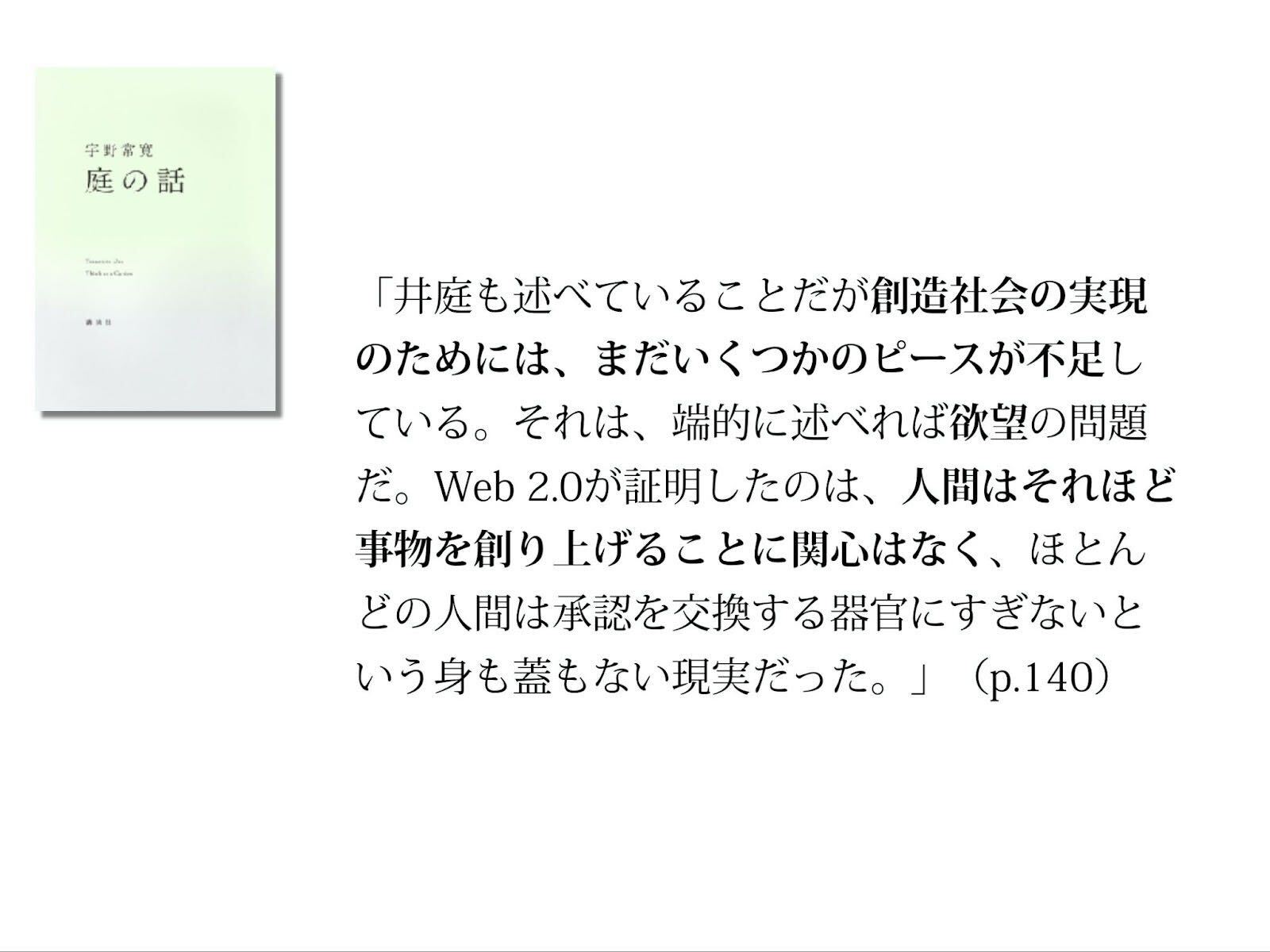

その上で、今回のプレゼンテーションの起点としたのが、「庭プロジェクト」主宰の宇野常寛の議論に対する応答です。宇野は近刊『庭の話』において、「Web2.0以降の社会でも、結局は人間の創造性はあまり発揮されなかった」「人間は事物の創造よりも、承認の交換のゲームを選んでしまいがちなのではないか」といった問題を提起しています。この議論に井庭さんは部分的に同意しつつも、自身の感覚と社会の現状を照らし合わせながら別の視点を提示します。

「宇野さんの『人間はそれほど事物をつくることに関心がないのではないか』という問題提起にも納得がいく部分はあるのですが、僕はどうしても『え? つくりたくないですか?』と思ってしまうんですよ。対象は人によって違いますが、人にはそれぞれ『つくりたい』と思える領域があるのではないかと。

たとえばクックパッドにはものすごい量のレシピがあって、その投稿者たちは自分で料理をつくって、レシピまで書いて、さらにはSNSやYouTubeでの発信までしている人もいるわけですよね。そもそも幼児や小学生の低学年までは、みんな自分で絵を描いたり、ものをつくったりすることが好きだったと思うんです。しかし、だんだんと宇野さんの言う『評価』のようなシステムに絡み取られて、『つくるより買ってきたほうがいい』という感覚になっていく。つまり、人はそもそもつくりたくないわけではなくて、子育てや教育を通じて、いまの社会がつくりたくなくさせているのではないでしょうか。

ですから僕は、情報社会の現状には同意しつつ、創造社会になったら状況は変わるのではないか、という楽観的な立場をあえて取りたい。つくることが億劫だと感じる人が少なくない社会状況の中で、いかにして人々が創造し続けるようになるのか、を考えたいんです」(井庭さん)

「つくる」ことの喜びと難点

そもそも井庭さんの「つくる」ことに対する強い思い入れの背景には、自身がそのことに何よりの楽しさを感じてきたという原体験があります。10代の頃、『スター・ウォーズ』や『天空の城ラピュタ』などの映画に魅了され、とりわけその制作過程に強い関心を抱いていたといいます。

「映画のような、魅力的な世界が表現された映像作品がどうやってつくられたのか? ということにすごく興味があって、メイキング映像や舞台裏についての本が大好きでした。

高校時代には、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』が好きすぎて、文化祭でそのパロディ映画を制作しました。自転車をタイムマシンに見立てて、カメラのフラッシュを焚いたり、自転車に花火をつけて走ったりして撮影しました。ビデオのパッケージは、Photoshopはまだない時代ですから、写真をハサミで切って並べて、コンビニでカラーコピーしてつくったりもしました。超ローテクな方法で。それでも監督・脚本・編集を手がけて、キャストを集めて30分の作品をつくり上げ、文化祭で大盛り上がりしたのは、本当に楽しい経験でした。

しかも、当時はファミコン全盛期で、ゲームのグラフィックが32×32のドット絵で描かれているような時代。これなら自分もちょっと背伸びをすればつくれるのではないか、という幻想を抱かせてくれる時代で、自分でもプログラミングしてゲームをいくつもつくりました。」(井庭さん)

大学時代には黎明期のインターネットに出会い、ホームページやオンライン絵本を制作。研究者の友人と共著で出した最初の本『Netscape3.0ガイド for Windows95:Netscapeを徹底的に使いこなそう』(SBクリエイティブ、1996)では、本をつくるということにも初めて取り組み、面白くてうれしいと感じたと言います。その後、修士時代に出版した『複雑系入門』では、文章だけでなく、図版も自分たちでつくるなど、井庭さんの「つくる」活動は多岐にわたりました。

しかし一方では、「つくる」ことの難しさに直面した苦い経験もあったと振り返ります。

「大学二年生のときに50人規模の映画制作サークルを立ち上げました。インターネットを活用しながら、メンバーと共同でシナリオを作成していたことなどが注目されて、雑誌で紹介されたりもしました。でも、そのサークルはうまくいかずに、半年で解散するという苦い経験になりました。何がうまくいかなかったかかというと、みんなにとって映画制作の優先順位が一位ではなかったため、撮影時に人がまともに集まらず、制作が勧められなかったんです。『今日はキャストの誰々がいない』『今日は、誰々が来れない』といったようなことが続き、もうだめだ、となりました。

こうして、学生時代に映画を『みんなでつくること』の限界を感じてしまったこと、それが、僕が映画をつくるのをやめた理由でした。いまは一人でもつくって発信できる時代になりました。面白い時代がきたなと思っています」(井庭さん)

「無我の創造」こそが創造社会への鍵となる

こうした経験を踏まえ、井庭さんは「つくる」ことの喜びの本質について、村上春樹やブラームス、禅の言葉を引きながら語ります。それは、単にモノをつくるだけでなく、自分自身が変化していく感覚だといいます。

「村上春樹さんは小説を書くことについて、『書きながら身体の組成そのものが刻々と変化していくような』感覚があり、『これは何ものにも代えがたい興奮であり、充実感です』と語っています。文化人類学者の川喜田二郎もまた、創造とは客体(作品)をつくるだけではなく、つくっている人間をも創造し、変化させることだと言っていますが、僕も本当にそうだと思います。

作曲家のブラームスは『霊感の訪れるあの恍惚状態』と言い、禅僧のティク・ナット・ハンは『物事をよく見て理解したければ、対象に入り込み、それとひとつにならなくてはなりません』と説いています。たとえば漫画を描いているときなら登場人物に入り込むでしょうし、研究であれば対象やその世界になりきる。日本画家の千住博さんが『滝を描くとき、私は滝になっている』と言うのも同じことでしょう」(井庭さん)

対象と自我が一体となり溶け込んでいくこの感覚を、井庭さんは「無我の創造」と表します。作者としての自分の自我から解放され、創造の活動そのものに没入していく。この深い喜びを知っているかどうかが、創造社会への扉を開く鍵になると井庭さんは指摘します。

「自我と客体が分かれているのではなく、一体となって、溶け込みながらつくられていく。この『無我の創造』には、ある種の中毒性のような面白さがあります。

こうした深い喜びを味わったことがない人が、世の中には多いのかもしれません。だから『つくるのは面倒くさい』『買ってきたほうが早い』となってしまう。しかし、自分でつくるということの面白さは、買ってくることでは置き換えられません。つくることの素晴らしい体験は、楽買ってくることはできないのです。

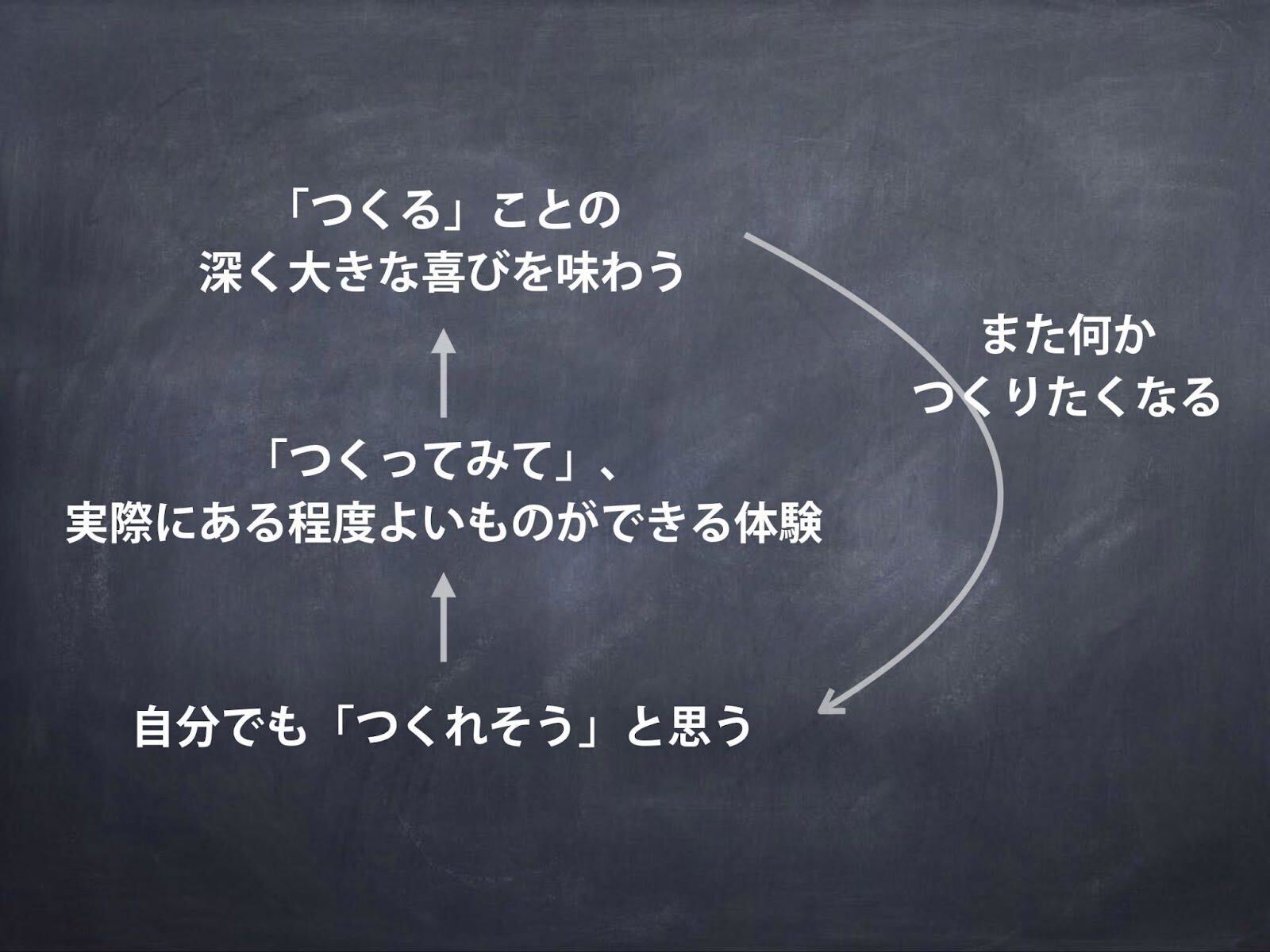

まずは『自分でもつくれそう』と思ってやってみて、実際にある程度良いものができあがり、その喜びを味わう。すると、また何かをつくりたくなる。このサイクルこそが『創造社会の回路』であり、ここに多くの人が入れるようになるかが、これからの創造社会の最大のチャレンジなのだと思っています」(井庭さん)

パターン・ランゲージの3類型と哲学的位置付け

「優れた作品を生み出す秘訣」に少しでも迫り、共有可能にすること──井庭さんが「パターン・ランゲージ」の研究に取り組む動機はそこにあります。

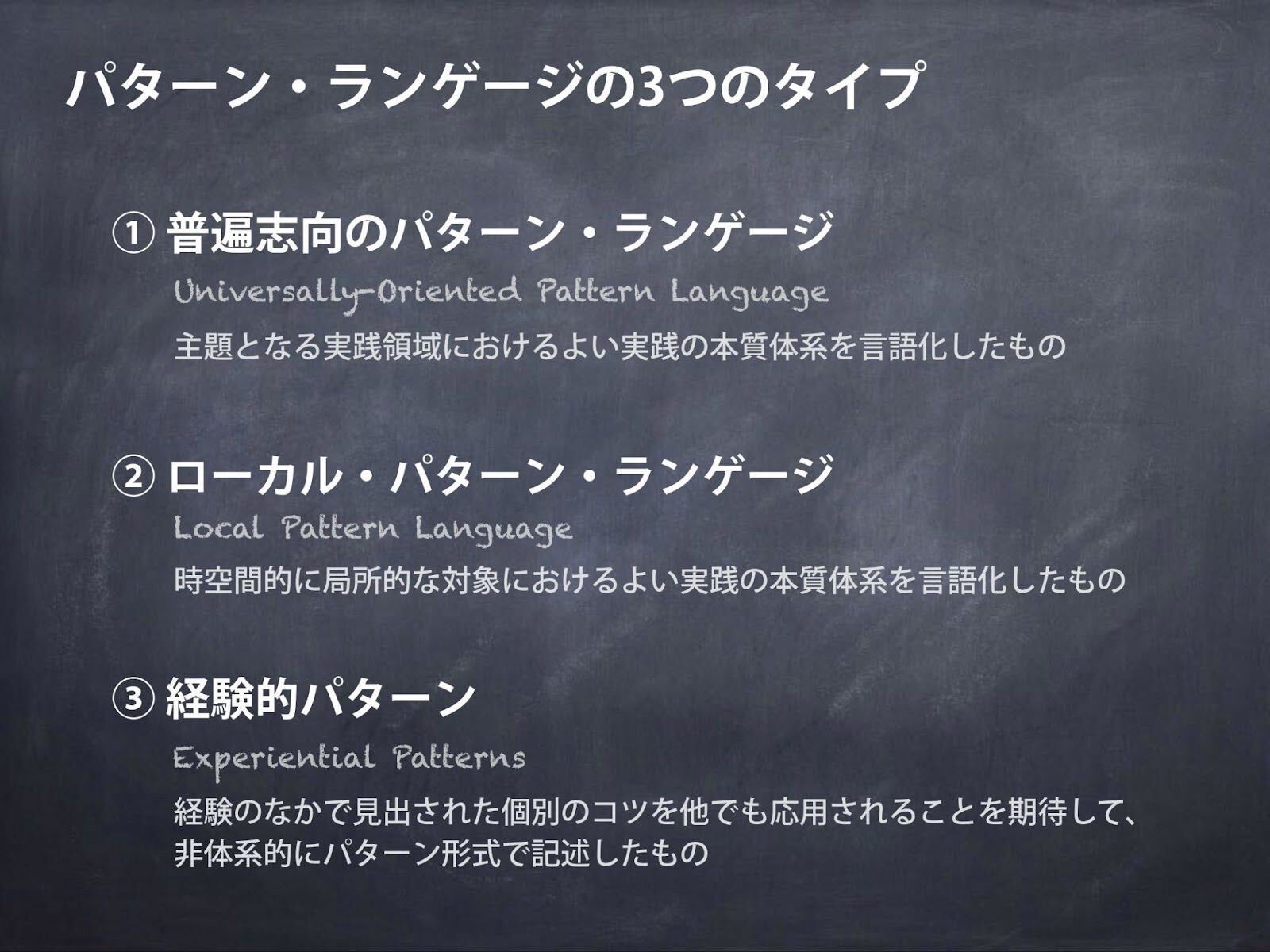

井庭研ではこれまでに4,000以上のパターン・ランゲージを作成してきたといいますが、最近はそれらを3つのタイプに分類していると語ります。

「一つ目は、アレグザンダーや僕らがこれまでつくってきたような、時代や場所を超えて普遍的に成り立つことを目指した『普遍志向のパターン・ランゲージ』です。

二つ目が『ローカル・パターン・ランゲージ』。これは、特定の地域や組織など、時空間的に局所的な対象における良い実践の本質を言語化したものです。たとえば今年博士号を取得した井庭研の鎌田安里紗さんは、広島県北広島町や沖縄県金武町などでの生態系保全活動を取り上げ、地域ごとの実践の本質をパターン・ランゲージ化しました。単に具体的な事例を紹介するのではなく、パターン・ランゲージの形式で記述することで、他の地域でも参照しやすくすることを目指しています。これは普遍性を主張するものではなく、あくまでローカルな実践知を相互参照するためのものです。

そして三つ目が、体系化されてはいない個人的なコツなどを言語化した『経験パターン』です」(井庭さん)

さらに井庭さんは、これら質的研究法としてのパターン・ランゲージについて、エドムント・フッサールの現象学を参照しながら学術的な基礎づけを行っていることを紹介しました。

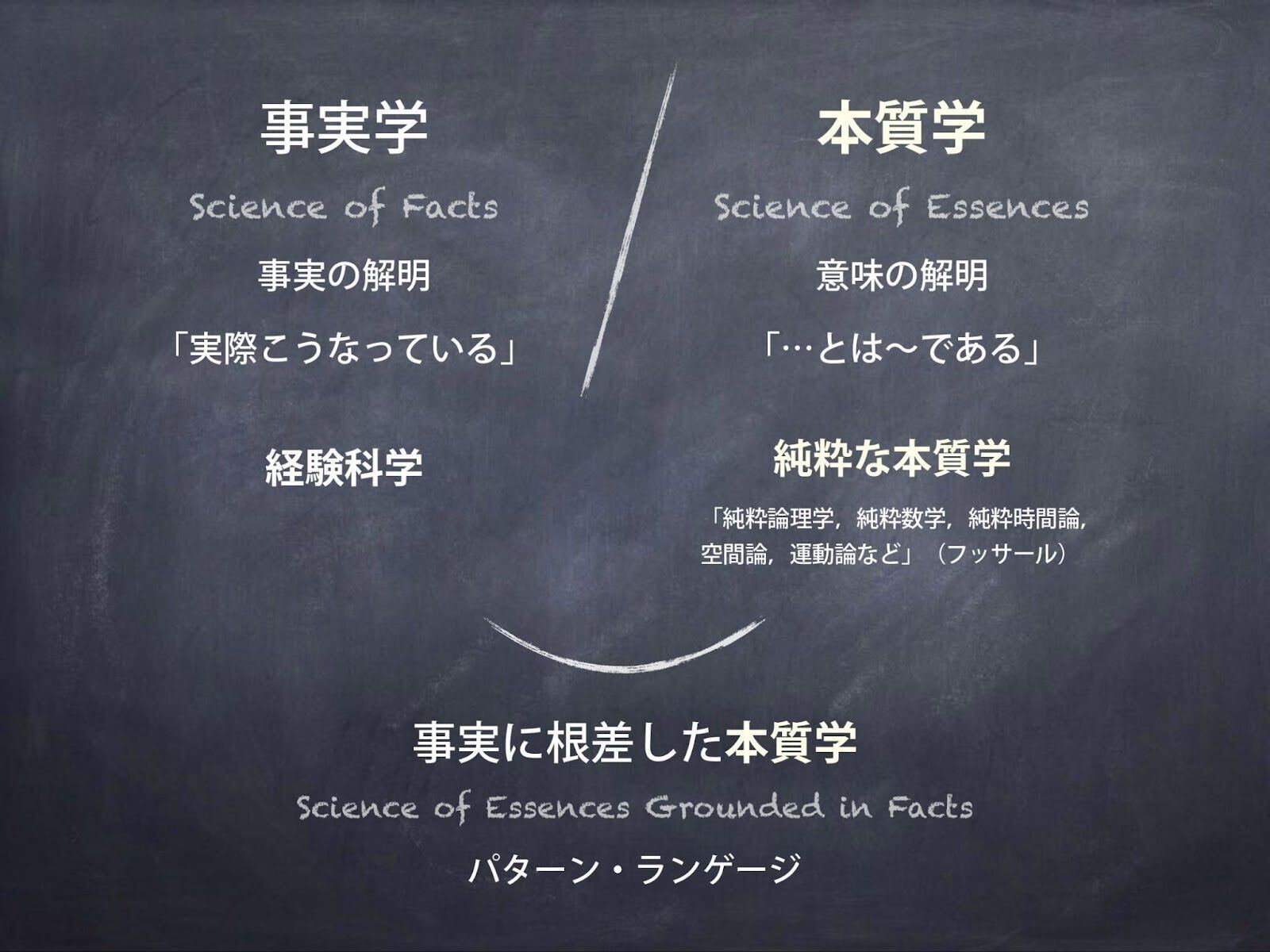

「フッサールは『事実学』と『本質学』の違いを説いています。『事実学』とは、自然科学のように『実際こうなっている』という事実を解明するもの。対して『本質学』とは、『……とは〜〜である』という意味の解明を行うもので、幾何学のように、現実がどうであるか以前に原理的にそうであるものを指します。

僕らはパターン・ランゲージを『本質学』の一種だと考えていますが、同時にそれは実践の現場から生まれるものでもあります。実践されていなければパターンにはしませんし、実際に役立つからこそパターンとして記述するわけです。つまり、本質学的な探究をしつつも、事実と無関係ではない。『事実に根差した本質学(Science of essence grounded in fact)』として哲学的に位置づけることができるのです」(井庭さん)

なぜ歌や漫画か?パターン・ランゲージの新たな表現手法

パターン・ランゲージをより多くの人に届けるため、井庭研ではテキストだけでなく「歌」や「漫画」や「アニメ」といった新しい表現手法を積極的に取り入れています。井庭さんは、パターン・ランゲージと歌詞(歌)には「主人公が限定されていない」という共通点があると分析します。

「パターン・ランゲージは言語ですが、『中空の抽象度で質感のある表現をする』という特徴があります。小説や漫画のように主人公の名前や顔が特定されているのではなく、主語がない。だからこそ、読者が『自分が主人公だ』と読み替えることができるのです。

これは、歌の歌詞の構造と非常によく似ています。J-POPの歌詞も、主人公の特徴が限定されているものは少なく、リスナーが自分のこととして聴き、歌えるように開かれています。たとえばBUMP OF CHICKENの藤原基央さんは『聴く人が主人公になってほしい』『聴いてくれた人の数だけの完成形があってほしい』と語っていますし、Mr.Childrenの桜井和寿さんも『星座に見えるように星を置いていくけれど、蟹座に見えてほしいがサソリ座に見えてはダメ』といった絶妙な抽象度について語っています。これはまさに、本質観取における『自由変更』の話そのものです」(井庭さん)

井庭さんは実際に、学生時代はバンドで歌詞を書いたそうです。最近では、生成AIを活用してパターン・ランゲージを歌詞にした楽曲制作も行っており、フッサールの「本質観取」の実践パターンをK-POP風の楽曲にする試みも紹介されました。 さらに、物語を通じて実践を疑似体験し、実際の行動を促す「実践発想ストーリーズ」(Practice-Inspiring Stories)として、漫画制作にも力を入れているといいます。井庭さんの会社クリエイティブシフトがベネッセ・コーポレーションと開発した「探究パターン」を取り入れた漫画を、現在、井庭研の学生と制作中だと言います。異世界転移した高校生が、スキルとして探究パターンを伝授され、それを使いこなして探究活動を行っていくというストーリーで、その漫画を読むと、探究活動のやり方・考え方がわかるものだそうです。

こうした「物語」をつくる力は、庭プロジェクトの主題であるまちづくりにおいても重要だと井庭さんは指摘します。

「最近は『リテラシー(読み書き能力)』だけでなく、『ストーリシー(Storycy)』、つまり物語をつくる能力が重要だという話をよくしています。単にフィクションを楽しむということではなく、自分の人生や組織、社会のこれからを物語として語る能力でもあります。

これは『庭プロジェクト』のテーマであるまちづくりにも通じる話です。まちづくりというと、どうしても駅へのアクセスや空間、景観といった機能的な話が多くなりがちですが、そこでどんな人たちがどんな生活をするのかという『物語』が、見えて共有できることが大切だと思うのです。設計の根幹にもっと多様で魅力的な『物語』づくりを据えることが必要なのではないかと考えています」(井庭さん)

生成AIは「つくる」のよきパートナーとなるか?

プレゼンテーションの後半、井庭さんは「創造社会はどこへ向かうか」という大きな問いに対し、社会学者・見田宗介が『現代社会はどこに向かうか』(岩波書店、2018)で提示した「高原(プラトー)の時代」という概念、そして政治哲学者ハンナ・アーレントの「活動的生」の分類を補助線に語りかけました。

「見田宗介さんは、高度経済成長期のような『坂道を登っていく時代』が終わり、人間史は第三の局面である『高原(プラトー)期』に入ったと言います。そこは成長を目指して登る場所ではなく、高台に出た見晴らしの良い場所です。経済競争の強迫から解放された人類は、そこでアートや思想、科学の自由な創造、友情や愛、自然との交歓を享受し続けるだろうと。未来のために現在を手段化するのではなく、現在そのものを充実させる時代です」(井庭さん)

この「高原の時代」を実現するキーテクノロジーとして、井庭さんは生成AIの可能性を指摘します。ここで参照されるのが、アーレントの「労働(labor)」「制作(work)」「行為(action)」という概念です。

「最近、生成AIが人間の仕事を奪うという議論がありますが、僕は生命維持のためにやらなければならないという『労働(labor)』的な作業は、生成AIにやってもらったらいいと思っているんです。人間はその分の空いた時間を『制作(work)』と『行為(action)』に費やせるようになるはずです。

僕が歌をつくったり漫画を描いたりするのは、やりたいからやっているわけです。たとえ生成AIがよい歌をつくれたとしても、僕が歌をつくりたければつくります。逆に、論文を書くときに、内容は自分で考えたいけれど英語にするのはやりたくない『労働』だと感じるなら、そこは生成AIに頼めばいい。 村上春樹さんは翻訳の際、下訳を外注せずに自分で行うそうです。それは彼にとって下訳が楽しい『制作』の一部だからでしょう。

要するに、生成AI時代とは『自分が何をどこまでやりたいか』を自分で選べる時代ではないかと思います。そして、生成AIは単なる道具ではなく、一緒にものづくりをする創造的コラボレーションのパートナーになり得るのです」(井庭さん)

「コンサマトリー(自己充足的)」な「つくる」へ

最後に井庭さんは、冒頭でも触れたように、宇野が批判的に検討してきた「他者承認のゲーム」についての議論に戻ってきました。創造社会において、承認の源泉は、必ずしも情報社会的な「不特定多数の他者」である必要はないと井庭さんは説きます。

「人間には、何らかの承認が必要なのだと思うのです。僕にも必要です。ただ、情報社会のプラットフォームでは、他者からの承認欲求が増幅されがちですが、創造社会において本当に必要な承認のソース(源)は『他者』だけではないのではないでしょうか。

かつて人間には神に認められるという感覚がありましたが、それが薄れた現代においても、たとえば自分が育てた野菜が成長していく姿を見ることは、自然の一部としての自分を認めてもらうような承認を感じたりします。あるいは創作の過程で感じる『自分が関わらなければこの作品は生まれなかった』という効力感や、一緒に汗を流した仲間からの『これは、すごくいいね!』というような言葉も、重要な承認の形だと思います」(井庭さん)

さらに、生成AIからの肯定的なフィードバックさえも、承認の一形態になり得ると井庭さんは提案します。

「最近の生成AIは、こちらの問いかけに対して『とてもよいと思います』と褒めてくれたりしますよね。そう考えると、これまで人間の他者からしか得られなかった承認欲求が、AIとのやり取りでもある程度満たされることもあるかもしれない。むしろ、顔の見えない他者からの承認を求めて消耗する『ゲーム』に乗るよりも、ずっとコストは低く、意外と健全かもしれません。

宇野さんは『庭』の条件として『人間を孤独にすること』を挙げていますが、これはリアルな庭仕事も同じですね。庭で一人、植物や虫と向き合っているとき、人は社会的な肩書きから離れた『何者でもない存在』になれる。すべてを社会的なコミュニケーションに回収するのではなく、自然体験や創造体験、あるいは生成AIとの対話といったような『異なる回路』を持つこと。それが、情報社会の閉塞感を脱するための鍵になると思います」(井庭さん)

創造や自然との関わりを、未来のために現在を手段化するのではなく、それ自体を楽しむ「コンサマトリー(自己充足的)」なあり方として捉え直すこと。その重要性についての提言で、井庭さんはプレゼンテーションを締めくくりました。

「見田宗介さんは、『現代社会はどこに向かうか』のなかで、役に立つという「インストゥルメンタル」に対置して、「コンサマトリー」という言葉の重要性を説きました。何かのためではなく、そのこと自体が充実しているという意味です。山口周さんも「コンサマリー」がますます重要になっていると言っていますが、僕もそう思います。創造の『コンサマトリー』な側面を見直していきたい。「役に立つ」からつくるということもあるだろうけれども、つくること自体が楽しいからつくる、ということもやはりある。そして、そういう「つくる」「創造」はとても充実した素晴らしい体験になります。そして、自然の中にいることも、それ自体が味わい深いコンサマトリーな体験です。

パターン・ランゲージや物語を通じて、『つくってみようかな』と思える回路を増やしていくこと。そして、社会的次元のコミュニケーションばかりが肥大化した情報社会の中で、自然と創造の話をもっとしていくこと。このあたりが、創造社会がどこへ向かうかを考えるうえでの重要な指針になるのではないでしょうか」(井庭さん)

[了]

この記事は石堂実花・小池真幸が構成・編集をつとめ、2026年1月22日に公開しました。