現役官僚である橘宏樹さんが、「中の人」ならではの視点で日米の行政・社会構造を比較分析していく連載「現役官僚のニューヨーク駐在日記」。

今回は、コロナ禍での政府の意思決定のあり方について。アメリカの行政の説明責任への考え方、そして社会の分断に選挙制度の工夫で対抗しようとする試みについて考えます。

「現役官僚のニューヨーク駐在日記」の連載記事は、こちらにまとめていきます。よかったら、読んでみてください

「現役官僚のニューヨーク駐在日記」の連載記事は、こちらにまとめていきます。よかったら、読んでみてください

「遅いインターネット」は、PLANETS CLUBの皆さんのご支援で運営しています。記事を読んでおもしろいと思ったら、ぜひPLANETS CLUBにも入会してみてください。

端的に言うとね。

こんにちは。橘です。みなさまいかがお過ごしでしょうか。2月上旬(執筆当時)のNYの気温は、ちょっと暖かくなったり、吹雪の日もあったりと、寒暖差がちょっと激しいです。

殉職警官を悼むNYPDの追悼パレード pic.twitter.com/V0WZ5uAoUQ

— Hiroki Tachibana @「#現役官僚のニューヨーク駐在日記」連載中 (@H__Tachibana) January 30, 2022

▲殉職警官を悼むNYPDの追悼パレード。最近のNYは、銃撃事件が相次ぎ治安の悪化が深刻です。

銃弾に倒れ殉職の22歳NY警察。「あの日喧嘩をしたまま…」新妻のスピーチに全米が涙(安部かすみ氏 2022年1月30日)

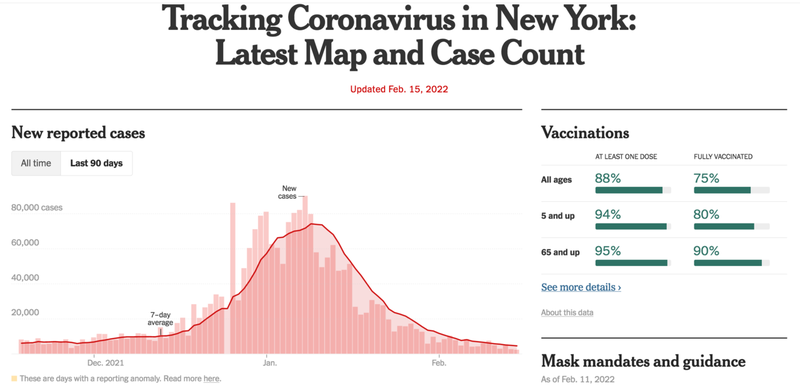

日本では、新型コロナウイルスの新規感染者数は増加中で、まん延防止等重点措置の適用拡大がなされるなど、厳しい状況と聞いておりますが、NY州では、新規感染者数や陽性率の増加傾向という点では、ピークを過ぎて下り坂です。2月16日時点で、入院者数は、NY州がコロナ行政において最も重要な指標のひとつとしてきたICUの空きベッド率は目安の30%を割り込んで22%となっています。NY州の発表によれば、2月6日までのサンプルにおいて、ワクチンを完全に接種した人のうち、ブレークスルー感染して陽性反応が出た割合は8.6%、入院した人の割合は0.29%とかなり少ないですから、つまり、入院者・死亡者のほとんどが、ワクチン未接種者であると推定されます。

(ちなみに、これらの数値はNY州のウェブサイトで公開され日々更新されています。英語が苦手な方も、昨今のブラウザの自動翻訳機能は優秀ですので、ご活用いただきながら、参考までにちょろっとご覧になってみてはいかがでしょう。)

NY州の新規感染者数・死者数・ワクチン接種者数(NYタイムズ)

ブレイクスルー感染者数のデータ(NY州政府)

NY州の病床数のデータ

なので、州・市政府のコロナ政策は、マスク着用義務、ワクチン接種拡大に完全にしぼりこんでいます。NY市のアダムズ新市長も、NY州のホークル知事も、年始に足並みを揃えて、オミクロン対策は、「経済と公衆衛生のバランス」に配慮して行っていく、と述べており、かつてのようなロックダウンは考えていないようです。

一方、「公衆衛生と自由のバランス」については、揺り戻しが起きています。昨秋から、国全体や州で、公衆衛生を重視しワクチン接種やマスク着用義務を課していく行政命令が出ていましたが、最近は、ワクチンを打たない自由、マスクをしない自由を尊重するべきという司法判断が続いています。例えば、昨年11月にバイデン政権が定めた従業員100人以上の企業に対して従業員に対するワクチン接種義務を課す規則が、1月13日、連邦最高裁が違憲と判断して差し止め命令を出しました。

米最高裁、バイデン政権の企業向けワクチン義務化規則を差し止め(2022年01月14日 JETRO)

NY州でも、州知事が昨年末に出した屋内公共スペースでのマスク着用義務命令について、州最高裁が、知事の命令だけではダメで、州議会の承認が必要であり、違法だと判断しました。

米NY州のマスク着用義務化に違法判決、州最高裁が判断(2022年1月24日 ロイター)

このように、行政・立法・司法の三権がひっきりなしに係わり合って、短期間に判断を二転三転させながら試行錯誤を重ねていく模様は、以前『現役官僚の滞英日記』でも触れた、無戦略を可能にする5つの「戦術」の4つ目「トライ・アンド・エラー」を彷彿とさせます。米英共通のアングロサクソン流ということなのでしょう。

「無戦略」を可能にする5つの「戦術」~イギリスの強さの正体~(ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.381 橘宏樹『現役官僚の滞英日記』第11回)

社会の許容度を支える2つの「透明性」

行政の判断が右に左にと揺れ続けると、日本では、それだけで、朝令暮改だとか、一貫性がないとか、批判を受けることが多いです。そして我々国民も、釈然とせずブツブツ文句を言いながら、指示には一応従いつつ、そのうちに「喉元過ぎれば熱さを忘れ」ていくことを繰り返していく。こういうパターンが多く見られる気がします。一方で、アメリカ社会は、判断が右に左に揺れ続ける不安定さに対して、かなり許容度が高い気がします。ことコロナだからしょうがないという諦めも大きいとは思いますが、僕は、少なくとも2つの意味での透明性がこの許容度を支えているように思います。

まず、ニューヨークの行政には「事後の透明性」の高さがあると思います。端的には説明の納得感です。行政も立法も司法も、判断を発表する際には、根拠となるデータを明らかにし理由説明をしますが、それらは、いちいち、ある程度もっともだと思えるクオリティにあるように感じます。結構急で過激な政策のアナウンスがなされても、記者会見などを聞くと、例えば「クリスマス休暇中は家族でショッピングモールに繰り出すだろうから、混み合う屋内公共スペースではマスク着用義務を課します」と述べた上に「1月15日に一旦施策の効果を見直します」と添えられていると、「まあ確かに、そういう判断もあるよなあ。年末年始の長期休暇期間が終わったら解除するつもりなのね、そういうことなら誰が首長でもそうするかも」と判断過程を追体験できる説明を得られて納得感が得られることは多いです。少なくとも、「適宜適切に」といった具体性の低い文言を繰り返したり、質問と論理的に噛み合わない回答を言い張り続けたりしているという印象を受けることはほとんどありません。行政も立法も司法も、担当者個人が、いろいろ考えた末の自分の判断は妥当だ、と積極的に主張し、人々の支持を得ようとして発信をしています。おそらく、そうしないと、自分個人の次のキャリアが危ないからだろうと思います。人々は責任者の誠実さとパフォーマンスのクオリティを監視しており、水準に満たないと、味方は離れていき最終的にはエリート層の仲間内から切られてしまうんだろうと思われます。逆に、誠実さとパフォーマンスが水準を満たしていれば、仮に失敗して失脚しても、必ず見てくれている人はいて、彼らが次のキャリアをもたらしてくれるのでしょう。言うなれば「喉元過ぎるとき、社会は、全集中の呼吸で、熱さを記録する」という風情です。このあたりについては第1回でもお話しした通りです。

【新連載】現役官僚のニューヨーク駐在日記 ニューヨークはなぜ力強いのか|橘宏樹

それから、「事前の透明性」も結構高いと思います。端的に言えば予見可能性です。判事の何人中何人がリベラルであるとか、知事や側近や担当官が保守的であるとか、議会や委員会のバランスがどうであるとか、ニューヨークタイムズなど優れた複数のジャーナルが、事前に分析・予想をしています。行政も立法も司法も、自身の知見と権限と責任によって判断する「個人」たちから構成されており、彼らのキャリアや判断の記録は共有されていて、意思決定のルールもわかっていますから、最終的にどのような判断が下されるか、ある程度は予見が可能なのです。実際、米連邦最高裁判事は、現在、保守派6人、リベラル派3人で構成されているので、ワクチン接種義務を違憲判断する可能性は想定されていました。

さて、ひるがえって、日本の行政の「予見可能性」はどのくらい高いでしょうか。例えば、大臣、事務次官、局長それぞれが、当該政策について、保守か、リベラルかなど、どのような考え方をする人物か、社会に共有されているでしょうか。はたまた、共有されているべきでしょうか。さらには、共有されていさえすれば、予見可能性は高まるのでしょうか。考え始めると、なかなか難しい議論です。そもそも、日本の高級官僚の多くは、異動が多いキャリアを経ているので、ひとつの政策に長く携わっておらず特定の政策姿勢を持っていません。また、伝統的に、個人が特定の政策姿勢を持つこと自体「色が付いている」として好まれない組織文化があります。裏返すと、中立公正であることは、官僚個人の保身という点においても重要なのです。文化と保身、鶏が先か卵が先かの議論は残されていますが、いずれにせよ、個人も組織も、中立公正・無色透明であろうとする圧力が高く保たれる構造にあるように思います。

と同時に、概して霞が関においては、ケース・バイ・ケースで直観的に最適だと思われる対応と、組織の過去の判断例とのギャップについて、都度都度、短時間でつじつまを合わせることが求められます。その上、長い政策形成過程の途中で、いろいろな声がいろいろな段階で入ってきて、政策案の中身は変わっていきますし、その都度つじつま合わせも更新されていきます。「~については~という整理になっています」といった言い回しがよく使われます。ひっくり返ったり、元に戻ったりなんてしょっちゅうです。ですから、誰かひとりの責任の下、その人の主義信条に基づいて政策判断がなされることなど稀です。誰かひとりに責任を押し付けず、最終的な意思決定の前になるべく多くの意見を反映しようとする仕組みになっています。その裏返しとして、政策サプライチェーン上の人々が、それぞれ少しずつ納得していない政策が展開することは、十分にあり得ます。責任が分散されていると同時に、納得感も分散されているとも言えるわけです。そして、一旦、組織の決定がなされたら、それが個人的には納得できないものであっても、外に対して、自分の認識と違うとか、個人的には反対だった、などとは言わないのが組織人です。

ちなみに、この意思決定主体は個人なのか組織なのか、という行政経営のスタイル選択の点で、就任当初(2021年秋)のホークルNY州知事は、非常に見事な舵取りをしていました。もちろん彼女は政治家なので日本の官僚と単純比較はできませんが、それでも、辞任したクオモ前知事政権時代では副知事を務めていたことから、クオモ前知事を批判し過ぎたり、自分は知らなかった、と主張し過ぎれば、当時の自分が組織人として無能だった、と手腕を疑問視されるリスクがありました。さりとて、クオモ前知事時代との違いを生み出し、かつ成果も出していかなくては、強力なライバル(ジェームズ司法長官)もいたところ、2022年の知事選挙に勝てないという状況でした(現在は、ジェームズ司法長官も降り、勝利がほぼ見込まれていますが)。

そこで、彼女は、クオモ前知事はワンマン経営で有名だったことや、セクハラ疑惑で失脚したことを上手に利用して、ガバナンスやコンプライアンス改革を訴える戦術をとりました。そうして、組織人であった過去と、個人で勝負していかなくてはならない未来との折り合いを見事につけて、着々と政権基盤を築いていきました。非常にクレバーで柔軟、そして、したたかだったと思います。

というわけで、アメリカの行政では、政策がしょっちゅう二転三転したり、政策変更の振れ幅が大きかったりしても、人々の振り回されるストレスを、事前・事後の透明性の高さがだいぶ軽減してくれているように思います。

日米は意思決定のスタイルが違います。知見と権限と責任が、一個人に集中した意思決定をするかしないか。判断主体は、個人か組織か。です。どちらが良いか簡単には言えません。わが国でも長い間議論され続け、改革もも揺り戻しも、数え切れないほど繰り返されてきています。そういう意味では、わが国でも、よりよい意思決定方法を模索する「トライ・アンド・エラー」が絶えず展開してきていると見ることもできるでしょう。

とにもかくにも、外国人市民として接する当地のコロナ行政に、あらためて日米の意思決定の違いを体感させられています。

民主主義の本質は手続きに宿る:選挙の「5W1H」を見直す

さて、第1回の後半では、NY市が市政選挙の投票権を外国人移民にも与えたニュースを取り上げつつ、権力闘争のルールそれ自体が、権力闘争の対象となる、アメリカの民主主義というゲームのダイナミックさ、ある種の不安定さについて、議論しました。今回も、もう少しその続きをお話ししたいと思います。

民主主義とは、選挙による多数決を基本原則として集団の意思を決定する制度です。そして、選挙には5W1Hがあります。①誰が(who)②なぜ(why)③いつ(when)④どこで(where)⑤何に(what)⑥どうやって(how)投票するのか。「神は細部に宿る」と言うように、これら5W1Hを具体的にどうするかが、どのような民主主義を実現したいのかを決定づけます。前回のNY市外国人参政権拡大は、まさしく①誰が(who)が変革された話でした。

日本の選挙においては、もっぱら、②なぜ(why)と③いつ(when)と⑤何に(what)が議論されますよね。争点はなにか。解散はいつか。どの政党・誰に投票するか。2016年に18歳へ選挙権年齢を引き下げた際には、珍しく①誰が(who)が議論されましたが、⑥どうやって(how)はほとんど議論されたことはありません。

一方、アメリカでは、大統領等に議会の解散権はなく③いつ(when)は固定されているのであまり議論になりません。その代わり、現在、全米規模で、⑥どうやって(how)が大変革されています。2つの大きなhowの変革をご紹介します。

一度に5人に投票:「順位選択式投票」とは

2000年の大統領選挙でブッシュとゴアが歴史的大接戦を演じて以来、全米各地で投票制度の見直しの議論が始まりました。あまりにも真っ二つに分かれている状況で、真に選ばれるべき勝者は誰であるべきなのか。実は、みんなが2番手に選んでいる人の方がふさわしいのではないか。「分断」をなんとかできる、より妥当な方法は何だろうか。と模索が進んできました。

そこで、採用が進んでいるのが、「順位選択式投票(Ranked-Choice voting:RCV)」です。RCVとは、有権者が上位5名の候補者を選び、1位から5位までの選好順位とともに投票し、全員の1位票を集計するものです。1位票を50%以上得票した候補者が勝利します。1位票を50%以上獲得した候補者がいない場合は、1位票の得票が最も低かった候補者の票を、その候補者に投じられていた2位票の数に応じて、他の候補者に再分配します。このプロセスを、50%以上の票を獲得する候補者が現れるまで繰り返します。

RCVは、アイルランド大統領選挙、ロンドン市長選挙、オーストラリア下院議員選挙でも採用されており、米国内でも、サンフランシスコ市やオークランド市を先駆にNY市など50か所が導入しています。2021年には、NY市を含む20か所でRCVによる選挙が実施されました。現在も約20州で導入キャンペーンが行われています。

RCVのメリットは、死票が減る、5位票を投じることで、勝たせたくない候補者についても意思表示することができる、無名の候補者も一定の支持を集めることができる、コンセンサスを得た候補者が勝利する可能性が高くなり、社会的分断が防げる、同じ政策を掲げる候補者を上位に並べて投票することができるためより政策本位な投票ができる、などが挙げられます。

また、デメリットとしては、結果予測が非常に難しくなる、長期的には投票率を上げるかもしれないが制度が複雑なので短期的には投票率を下げる可能性がある、などが挙げられます。

たった1人の候補者ではなく最大5名までを「順位付け」して投票する新投票方式がスタート、何が狙いなのか?(GIGAZINE 2021年6月24日)

端的に言うと、半分が大好きで、もう半分が大嫌いな人よりも、みんなにそこそこ好かれている人が当選する仕組みになったわけです。そうなると、もちろん、選挙戦略も変化してきます。51%の人から1位票を得ようとする戦略よりも、2位票を多数集める戦略の方が、有効になってきます。すると、アジア系やヒスパニックなど、マイノリティからの支持を得る候補者にもチャンスが生まれてきます。

ご存知のように2020年のバイデンvsトランプの大統領選挙も大接戦で、2021年1月6日には選挙結果に納得の行かない人々が国会議事堂に殴りこむという未曽有の大事件が起きました。アメリカの民主主義が危ない、「分断」が深刻だという危機感が全米で共有されています。現在のアメリカを語る上で外せない「分断」というキーワードについては、また回を改めてお話ししたいと思いますが、このRCVは「分断」をなんとかしたい、という民主主義の危機に対する具体的な対処法として検討が広がっています。

投票権制限法

もう一つご紹介したい投票制度改革は、投票権の制限です。2020年の大統領選挙では、コロナ禍下の折、郵便投票が認められたことで、1人が何通も投票用紙を送ったかもしれない、外国人が干渉したかもしれない、無効な投票がたくさんあるはずだ、と、トランプ前大統領・共和党が大反発していたことは、記憶に新しいと思います。郵便投票は結果的に、マイノリティーの投票権を守ることにつながり、ひいては民主党のバイデン大統領の勝利を後押ししたとみられています。

すると、大統領選挙後、共和党の勢力が強い州を中心に、19州で33の投票制限法が制定されました。こちらのJETROのレポートがとてもよくまとめてくれていますので、以下抜粋しながら説明します。

投票権制限効果を持つ州法が相次いで成立(米国)2022年中間選挙に向け、民主党に逆風(JETRO 2022年1月26日)

投票制限の内容は、郵便投票の受付窓口制限や、身分証明方法の厳格化、有権者名簿からの除外などがあります。例えば、ジョージア州では、投票の列で待つ有権者に水を提供することを禁止されたり、テキサス州では、選挙監視員の行動に制限が課されることになりました。結果的に、民主党支持層の多い、障害者や英語が苦手な移民への支援が難しくなり、共和党に利することになります。当然、民主党は各州で大反発を展開しています。

そして、このような投票制限法が増えた背景には、司法判断があります。2021年7月、連邦最高裁は、アリゾナ州の投票制限強化を合法とする判決を下しました。これが各州の投票規制導入の追い風になったとみられています。上述のとおり、現在の連邦最高裁の判事は、保守派6人、リベラル派3人で構成されていますし、そのうち保守派の判事3人は、トランプ前大統領が任期中に任命していますので、ある意味予想された判決ではありました(かといって、連邦最高裁は必ずしもトランプ氏の言いなりではありません。トランプ氏の脱税疑惑の訴訟では、全会一致でトランプ氏に不利な判断を下していますし、2020年大統領選挙の無効の訴えも退けています。ここが面白いところです)。

勝者がルールを決めるのか。ルールが勝者を決めるのか。

ここまで、外国人参政権拡大、順位選択式投票制度、そして郵便投票制限といった、アメリカで起きている民主主義の手続改革についてご紹介しました。司法も頻繁に介入しながら、民主党と共和党の熾烈な権力闘争が、選挙のルールにまで舞台を広げて展開しています。あと、実は、人口の増減にともなって、選挙区の区割り変更すなわち「④どこで(where)」の議論においても、熾烈な闘争が見られているのですが、決着がまだついていない地域も多いこともあり本稿では割愛します。

特に今年のアメリカは中間選挙があります。中間選挙では連邦議会上院の議席の3分の1(34議席)、および下院の全議席(435議席)が改選されます。特に上院は現在、民主党と共和党が50対50で真っ二つなので、選挙結果は、今後のバイデン政権の運営に大きな影響を与えます。

二大政党間の権力闘争(さらには各党内部の権力闘争)と、分断をやわらげたい、選挙の信頼性を守りたい、といった社会正義が絡まりながら、ダイナミックな変革が行われ、具体的な選挙制度の変更がどんどん進んでいます。これからも選挙の勝者や司法判断によって、二転も三転もする可能性があります。これがアメリカの民主主義の現在地です。

日本の投票制度は今のままでよいのか

さて、ここまで、僕が2回にわたってアメリカで起きている投票制度改革をご紹介したのは、日本人の政治への無関心は、もしかしたら、投票制度を変えたら結構改善するかもしれないのではないか、と思ったからです。

例えば、日本では世襲政治家が増え過ぎていることが批判を浴びることは多いですが、その理由は5W1Hの「④どこで(where)」を見れば明らかです。同じ地域で親子3代、90年にわたって握手をし続けている家族に、新参者が勝てる余地はほとんどありません。もし世襲政治家をふるいにかけたいのであれば、「④どこで(where)」を改革すればよいでしょう。例えば、地元からの立候補を禁じたり、全選挙区を全てバーチャルにして、候補者も有権者もランダムに振り分けてしまうというアイディアも一考の余地があるかもしれません。現行の公職選挙法は1950年に制定されました。改正は都度行われてきましたが、当時は想定されていなかった情報テクノロジーの発展を踏まえて、民意の反映方法の5W1Hを根本的に見直しても良いかもしれません。選挙法改革を今年の参院選のマニフェストに入れる政党があっても面白いでしょうね。

分断や戦争を前に、民主主義の限界だとか、民主主義が機能するとかしないとか、大上段にふりかぶった議論を多く見かけます。しかし、僕は民主主義を主語や目的語にした議論をする前に、「神は細部に宿る」の精神で、敢えて、選挙のテクニカルな議論がもっとなされてもよいように思います。公職選挙法は法ですから国会の議決で変更が可能です。現行の公職選挙法を前提にし過ぎたままで、民主主義をいきなり語るのは、どうなのかなと思うのです。我が国は、どのような民主主義を実現したいのか。どのような問題を解決する民主主義政治にしたいのか。そのためにはどのような投票制度にすればよいのか。もしあなたが、日本の民主主義に改革が必要だと思うなら、政治家の人品や政党の政策といった、いわばお皿の上の料理の品評もさることながら、ちゃぶ台、いや、ちゃぶ台の下の畳からひっくり返すがごとく、投票ルールの5W1Hから見直してみてはどうでしょうか。日本の選挙を再構想してみてはいかがでしょうか。店構えが変われば出てくる料理も変わります。僕自身も、一日本国民として、有権者として、これからも、日本のあるべき投票制度について、ニューヨークで色々学びながら考えていきたいと思っています。

この記事は、PLANETSのメルマガで2022年2月17日、18日に配信した同名連載をリニューアルしたものです。あらためて、2022年5月19日に公開しました

これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。