特別企画「オルタナティブ・オリンピック/パラリンピック・プロジェクト再考」、6日目の更新は、ゲーム研究者の井上明人さんによる「拡張パラリンピック計画」の提言です。

義肢装具などのテクノロジーの発展で、障害者スポーツの選手が健常の選手と互角に競い合うことが可能になり始めています。それは究極的には、オリンピックとパラリンピックが融合していく未来の到来を示唆しています。

しかし、義足、義手の選手が金メダルを獲る日が来たとき、社会はそれを「フェアな競技の結果」として素直に認められるのでしょうか? さらには「普通の身体」とは何か、競技におけるフェアネス(公平性)とは何なのかといった、本質的な問題の浮上は避けられません。

こうした課題に対して、本稿では包括的なルール設計による解決方法が提案されました。多様な身体をストレスなく包摂する社会の実現に向けた試金石として、改めて議論の材料になれば幸いです。

※本記事は、特集「東京2020オルタナティブオリンピック・プロジェクト再考」の一環として、『PLANETS vol.9』(PLANETS 2015年)収録の同名記事の再掲したものです。

端的に言うとね。

オリンピックとパラリンピックの分断が露呈しつつある問題

2012年、ロンドンオリンピック。義足の青年、オスカー・ピストリウスは、ただ一人、健常者の選手たちの中に混じって、リレー選手として出場した。

結果は準決勝敗退。メダルに絡むところまではいかなかったものの、歴史的な一幕となった。義足の選手が、健常者の選手よりも速く走る日は、そう遠くない日に訪れるのではないか。そう思った観戦者は少なくなかったはずだ。

ただ、オリンピックの選手よりも、パラリンピックの選手のほうが良い記録を出す、ということ自体は、驚くべきことにすでに達成されている。

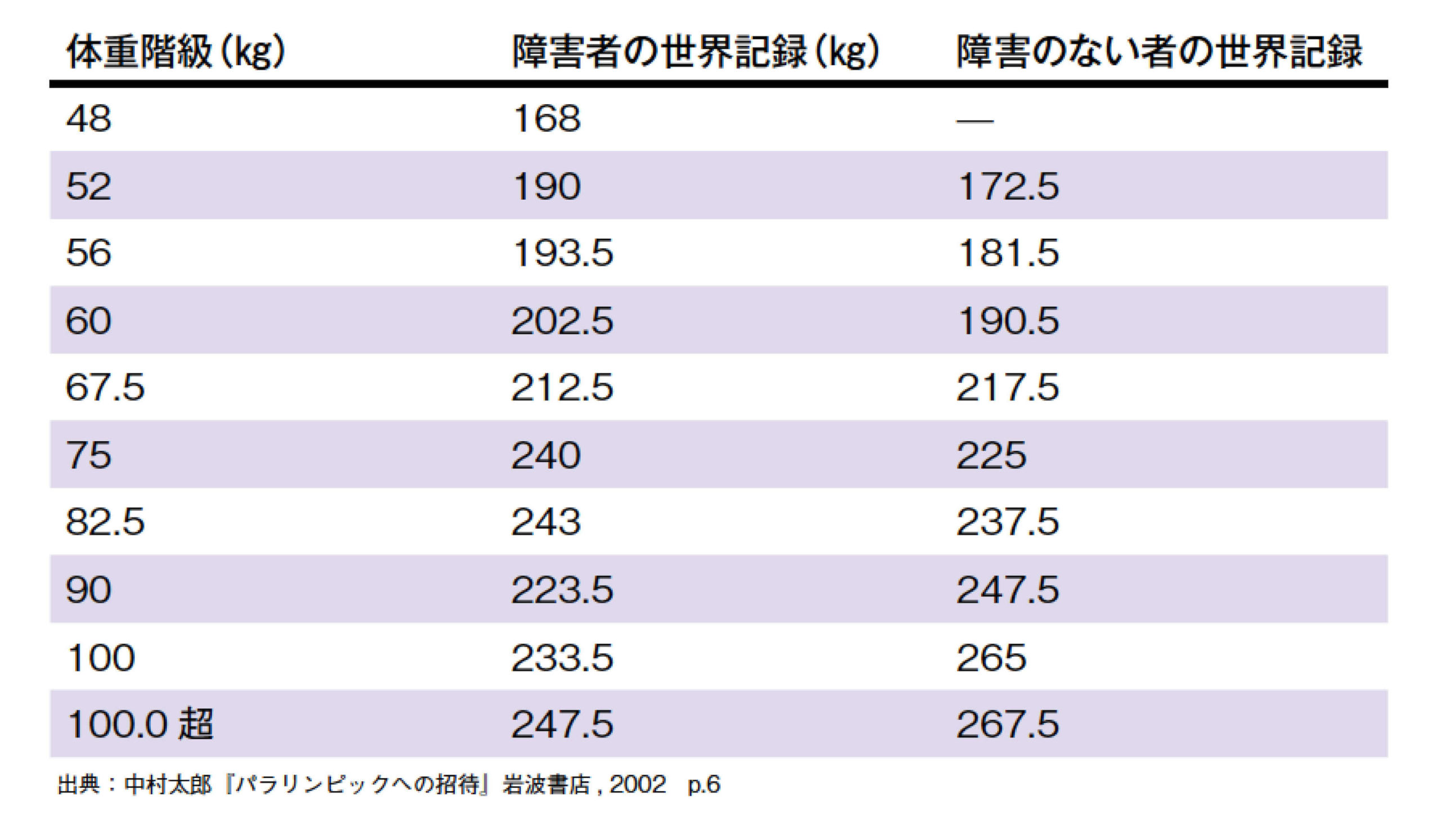

ベンチプレス世界記録の比較表[図1]を見てもらいたい。ここからわかるとおり、体重の軽いクラスの選手ではオリンピックの選手よりも、すでにパラリンピックの選手の記録が上なのだ。

すなわち、オリンピックは実のところ、もはや「世界最高峰を競う大会」ではなくなっているということだ。「世界最高峰」と讃えられるべき身体の持ち主の数名は、パラリンピックにこそ出場している。むろん、ベンチプレスは例外的な種目であり、ほとんどの競技ではオリンピックの選手のほうが勝っている。しかし、いずれにせよ五体満足な身体のほうが運動において優れた身体である、という観念はすでに壊れはじめている。

[図1]障害者と障害のない者のベンチプレス世界記録の比較(男子)

ただし、このパラリンピックの選手が、オリンピックに素直に出場できるかというと、そこにはいくつもの難問が横たわっている。

ピストリウスが、2008年に北京オリンピックに出場しようとしたとき、大きな問題がたちはだかった。それは、彼の義足は「健常者の足よりも有利なのではないか」という疑念だった。そして、それを実証するために義足の性能を測ったところ「健常者のランナーが同じスピードで走る場合と比べて、オスカーの脚は25%~30%ほど、少ないエネルギーで走れる」という結果が出る。国際陸連は彼の出場資格を一度取り消し、ピストリウスは激怒した。その後、スポーツ仲裁裁判所によってその判断が覆されたことで、オリンピック出場は可能になる。これはピストリウスに限った問題ではない。

2014年の8月にドイツのウルムという町の陸上選手権で、障害者ながらマークス・レームという選手が、他の健常者のアスリートを押しのけて、走り幅跳びで8・24mの記録を出して優勝した。しかしながら、この地域の代表としてヨーロッパ選手権に出場する権利をドイツ陸上競技連盟は認めなかった。その理由として挙げられたのも、やはり、義足の性能であった。マークス選手は、ヨーロッパ選手権への出場を諦めた。

言うまでもなく、障害者のアスリートにとっては「義足」をめぐるこの問題は、不幸なことである。

だが、ピストリウスに同情できるかもしれない我々は、しかし、その一方で、彼が実際に銀メダルや金メダルを獲った場合に、彼の優勝を、心から祝福できるのだろうか?

彼の義足の性能が、健常者の脚とは何らかの意味で「違う」かもしれないということをすでに知ってしまった我々は、彼が優勝したとき彼の走りは心の底からフェアなものだったと、心の底から彼は他のどの選手よりも間違いなく優れた選手なのだと、てらいなく目をキラキラと輝かせて感じることができるのだろうか。

おそらく、多くの人は、パラリンピック選手が優勝したとき、そのことが、素晴らしい歴史の一歩であることを祝福したい気持ちにかられるだろう。しかしながら、同時に、その優勝が本当にフェアなものなのかどうか、という疑念も拭うことができないのではないか。祝福しながら、疑う。人をそのような複雑な心理にさせるはずだ。

そもそも、多様な身体を「公平に」競わせることは可能なのか?

これは、パラリンピック選手がオリンピックに出場するときにだけ起こっている問題ではない。パラリンピック内部でも、類似の問題が顕在化している。

その象徴ともいえる人物が、日本のパラリンピックのスターの一人である、成田真由美という水泳選手だ。

彼女は、アトランタ大会、シドニー大会、アテネ大会と連続出場し、合計で15個の金メダルを獲得。うち13個は世界新記録付きという、輝かしい成績を残した。

しかし、2008年の北京パラリンピックで事件が起きる。パラリンピックの水泳競技には、障害の程度に応じて、出場するクラスが細かく決められているのだが、彼女にはクラス分けの変更があった。2004年よりも、一段、障害の軽い(速く泳げる選手が多い)クラスに入れられ、苦戦する。そして、メダル獲得はならなかった。

これはパラリンピックの運営者の努力が不十分だという話でもない。そもそもパラリンピックでの障害クラス分けは、細かく分ける努力がなされており、これ以上障害のクラス分けを細かくしてしまうと、1クラスごとの競技者が少なくなりすぎてしまうし、運営日程も伸びてしまう。

パラリンピックの公平性というのは、そもそもこういった制度的限界を抱えている。いくら細かく、公平なルール設計をしようと思っても、さまざまな現実的制約によって、それを実現することが極めて難しい。

多様な身体を、「同じ程度の障害」によってクラス分けし、公平なルールのもとに扱うことは、ある意味では欺瞞である。障害の程度を決めるときには、どう取り繕っても、一定の政治性や、恣意性が入り込み、すべての人がルールのもとに機会の平等を与えられるわけではない。

義足の選手がオリンピックに来たことで、オリンピックもまた、政治的公平性の問題が目立つようになった。現状のルールのもとでは、オリンピックの選手の身体はパラリンピック選手よりも不利な身体となるかもしれない。いまや、オリンピックの出場選手の身体も、パラリンピックの出場選手たちと同様に「多様な身体」の一種でしかないということが明らかになっている。

何が「完全な身体」で、何が「不完全な身体」なのかは、簡単に逆転しうる。この多様な身体をどう扱うかについては、政治的にルールを決定していくしかない。

さて、パラリンピックが原理的に抱えてきた、この「公平性」をめぐる問題は、そもそも解決したりすることが可能な問題なのだろうか。

公平性の再設計は可能か

「解決可能か」「パラリンピックは不平等なのか」と問うことがそもそも間違っている、と筆者は考えている。その結論を説明するために段階を踏んでいきたい。

そもそも、近代スポーツは、ある程度まで人々の身体が同一のものである、ということを前提にしてルールが構築されてきた。むろん、ボクシングなどでは体重別にクラスが分かれているし、ほとんどの競技は男女別で参加者を分けている。

だが、近代スポーツが前提としている身体の多様性はその程度のものだ。近代スポーツが身体の多様性に対して行ってきた方策というのは「クラス分け」をして、競技者を分離することで、公平性を担保しよう、ということがほとんどだった。

だが、そのような「クラス別競技」のような仕組みが、身体の多様性ということが共在するときに引き起こす問題について、十分に思考をめぐらしてこなかったということはパラリンピックがいま抱えている問題からして明らかだ。こうした「公平性」をめぐる問題は、このような近代スポーツの観念を下敷きにした場合にこそ、問題として発見されているのではないだろうか?

「多様な身体」を前提としたルール設計は、パラリンピックでこそ真剣に考えられてきた。とりわけ、車椅子バスケットボールのルールはそういったルール設計の中の白眉のひとつだろう。

車椅子バスケットボールでは、チームの中のメンバーの障害の重度、軽度の程度が全メンバーで一定である必要はない。メンバー全員の障害の程度が、ある範囲内におさまっていればいい。障害のレベルが、1~4.5までの5段階に分けられ、チーム全体の数値の合計が14を超えてはならないというルールだ。

その結果、1つのチームの中に重度の障害者もいれば中度の障害者もおり、多様な身体を持った人々が、多様な身体のまま競うことができる競技となっている。

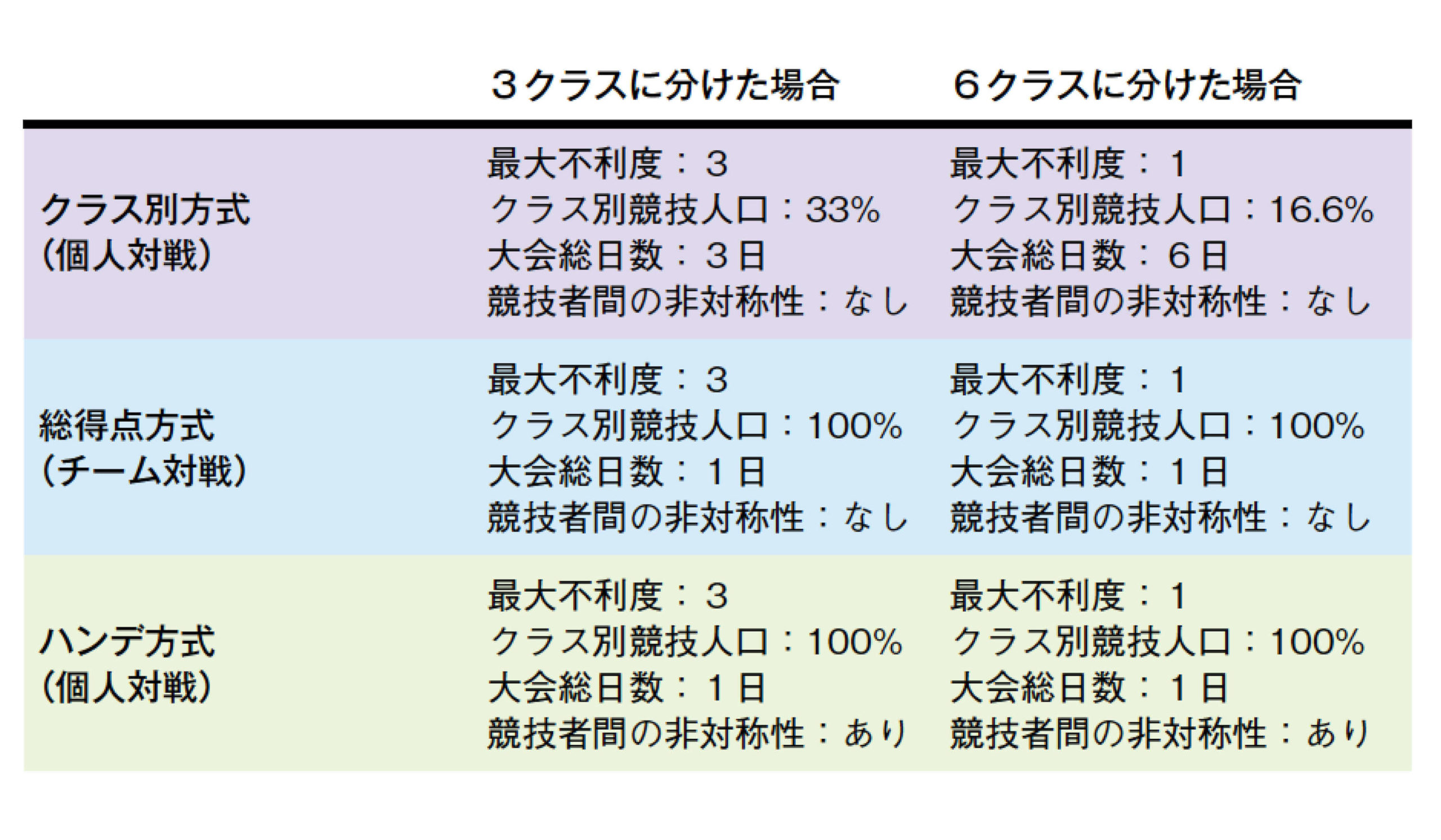

この障害の重さによる総得点方式(以下、総得点方式)は、クラス別方式と比べると、極めて合理的な仕組みだ。

たとえば、障害のクラスが3つに分けられている場合と、6つに分けられている場合を想定してみよう。

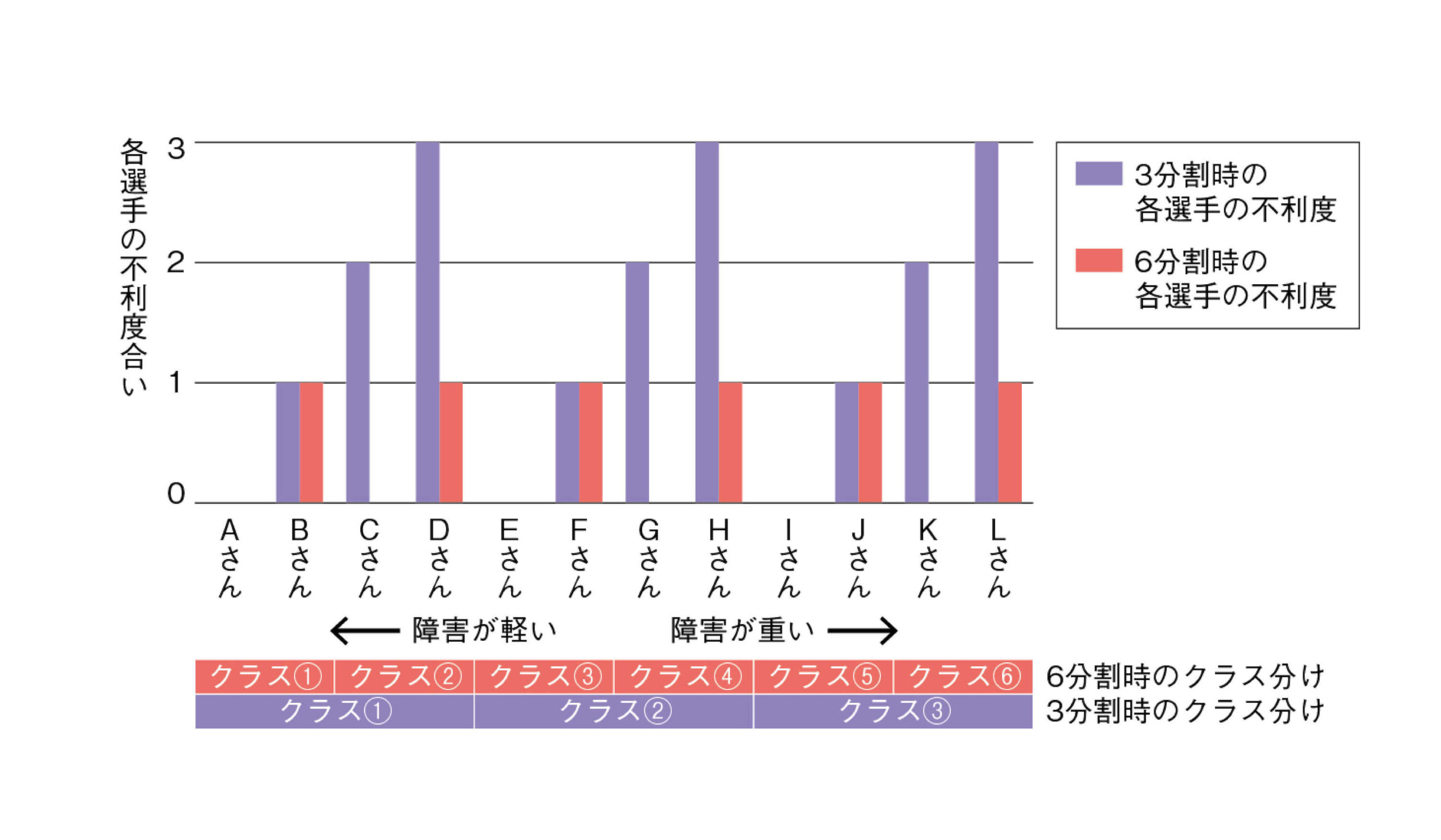

[図2]を見ればわかる通り、障害のクラス分けが粗いと、障害のクラスをまたぐ境界線上にいる選手は他の選手よりも著しく不利になったり、逆に著しく有利になる可能性がある。

[図2]クラス分けの細かさによる不利度合いの違い

参加選手の有利・不利の構造を可能な限り是正し、公平な仕組みをつくろうとすれば原則としてクラス分けを細かくしたほうが、制度によって有利・不利を被る選手は減るし、仮に不利を被ったとしても被る被害の程度自体がささやかなものになる。クラス分けが倍細かくなれば、クラスの狭間にいる選手が被る被害は、ちょうど半分になる。

ただし、もしもクラス別方式で競技を行う場合、すでに述べた通り障害のランクを細かく分けて精緻な制度をつくろうとすればするほどに、大会の運営日程が伸び、コストが嵩み、そのうえ一クラスあたりの出場選手数も少なくなってしまうため盛り上がりにくいというトレードオフを抱えることになる。

一方で、車椅子バスケットボールのような、総得点方式を用いれば、このトレードオフ構造は見事に解消されることになる。障害のクラスを細かく設定しても、大会の運営日程が伸びることはないし、一クラスあたりの参加者が減るということも起こらない。選手や監督が理解をするのに手間取るという問題さえ考えなければ、原則的にはクラス分けを細かくすれば細かくするほど単に公平性を増すことができるということになる[図3]。

[図3]クラス別方式・総得点方式・ハンデ方式の比較

この方式は、クラス分けだけでなく、ゴルフの「ハンディキャップ」のような仕組みと比べても優れている。たとえば、障害者が健常者と徒競走をする場合に、健常者が100mを走り、軽度の障害者は90m、重度の障害者は50mを走って競争するような仕組みがそれにあたる。このような方式でも、障害者と健常者を同時に競争させることは可能ではある。

ただし、このハンデ形式は総得点方式よりも、一点だけ大きな問題を抱えている。それは、対戦相手同士が「ハンデあり」の人間と、「ハンデなし」の人間で戦うという非対称性があまりにも露骨に生じてしまうということだ。

「ハンデあり」の人間と「ハンデなし」の人間がいるということであれば、「ハンデなし」の人間のほうが自然と「本当に強いプレイヤー」として見えてしまう。ハンデ方式というのは、強さに一定のヒエラルキーが存在することを想定して作られている仕組みだからだ。

これと比べると、総得点方式での対戦チーム同士には、この非対称性というものが存在しない。いずれのチームも等しく障害をもつ人間であり、どこにも「ハンデなし」のチームというものはない。ハンデの分散が違うだけで、ハンデそのものは誰もがもっているのだ。

また総得点方式を少し修正することで、「身体障害が重い/軽い」という一次元的な尺度に回収されない、質の違う障害者を同時に競わせることも可能になる。たとえば「チームに一人は知的障害者を入れること」「チームに一人は視覚障害者を入れること」「チームに一人は聴覚障害者を入れること」といった仕組みを入れることで、四肢の障害とは質的に異なる選手をチームに入れて扱うことができるようになる(むろん、競技によっては安全性の配慮を行う必要があるだろう)。

チーム戦による総得点方式にもデメリットがないわけではない。チーム内部でのプレイヤーの非対称性が、どうしても多少残ってしまうからだ。しかし、基本的には障害の重いプレイヤーがいることは「足手まとい」なのではなく、ルール上、戦略的に重要なプレイヤーとして位置づけることができる。

もっとも、総得点形式のようなものを用いるにしても、ルール策定の段階での恣意性、政治性の混入というものはどうしても覆しがたく存在する。障害についていくら精緻に、段階を分けたとしても、この政治性から完全に逃れられるわけではない。

これについては、ルールの大筋だけ決めたのち、ロボコン(ロボットコンテスト)のように、細かいルールは試合直前の一週間前に発表を行う、といったようなレギュレーションの仕方による解決も考えられる。たとえば、車椅子バスケットのルールはおおむねそのままで、「視覚障害者を一人は加えること」「五肢のない者を一人は加えること」「一人は聴覚障害者を加えること」のいずれかのルールの決定だけを、1週間前にサイコロで行う、といったようなことを行うことはできるだろう。

老人、サイボーグ、障害者、すべてをひとつにオリンピックをパラリンピック化させる

この総得点方式を前提とすれば、障害者と障害者ではない人間を同一のルール上で、戦わせることは決して難しくないし、ほとんどの競技に応用することができる。

短距離や水泳などは基本的にはリレーなどの団体戦を前提とすればいいし、条件の違いすぎる競技者が直接に対戦した際に安全上の懸念が顕著に出るような場合は、クラス分け方式を部分的に採用するなどといった配慮があってもいいが、基本的には可能な限りすべての種目は総得点方式を前提とすべきではないだろうか。

この総得点方式のよりすぐれている点は、「パラリンピック」と「オリンピック」という区分けそのものを解体できるということである。そう、そもそも「パラリンピック」と「オリンピック」という区分けは、クラス別方式の発想に基づいているのだ。多様な身体を一緒に戦わせることではなく、別々に戦わせる、という思想に。

パラリンピックがオリンピックに合わせてやるのではない。オリンピックこそがパラリンピック化すればいいのだし、そうすればパラリンピックが消滅したところで何の問題もない。

それに加えて、この総得点方式は、障害者だけでなく、老人やサイボーグといったようなさらなる身体の多様さまでを包含できてしまう可能性をもっている。

いままでは心肺機能に衰えのみえる老人や、身体機能がそもそも違うサイボーグ的な身体―すなわちピストリウスの義足―は、同一の地平で戦わせることはできないのではないか、という理屈だった。確かに、クラス分け方式に基づいた公平性を考慮すれば、そういう理屈になるしかない。

しかし、総得点方式を用いて、「9人のチームの総年齢が300歳以上であること」といったようなルールで競えば、戦略的に老人をチームの中に投入することができる[図4]。50歳という年齢でも、30代の選手となんとか競り合うことのできるような選手が一人いれば、チームは積極的に高齢選手を引き入れることになるだろう。それに、もしも50歳や60歳の優秀な選手が、若い頃に様々な伝説を残してきたような選手であれば、観客も盛り上がることができるだろう。

[図4]総得点方式によるさまざまなルール設計の例

他方の、「強すぎる身体」をもったサイボーグも試合に投入できる。車椅子バスケットでは、障害のもっとも重い選手が「1」、もっとも軽い選手が「4.5」と分けているが、これに健常者が「5」、サイボーグを「6」や「7」といった具合に分けて、「チームの合計で16まで」といった形にすれば、サイボーグと健常者と障害者が同時に出場するようなスポーツを考えることもできるだろう。

人類の歴史の主流派は「多様な身体による戦い」

この提案は、何も非現実的な議論ではない。現に車椅子バスケットはすでに総得点方式で運用されているし、「多様な身体のためのスポーツ」は決して福祉目的のみの話ではない。むしろ、この「多様な身体のためのスポーツ」は、現在のスポーツの隆盛を経済的に支えているテレビなどのマスコミにとってこそ魅力的な話になるだろう(むしろ、なりすぎる可能性がある)。

そもそも「異種格闘技戦」は格闘マンガの華である。『ジョジョの奇妙な冒険』しかり、『グラップラー刃牙』しかり、『シグルイ』しかり。多様な身体が、多様なまま一堂に会してさまざまな戦略を駆使するその風景は、多くの人々の心を鷲掴みにしてきた。

これをすでに実現しているのが、北島行徳率いる「障害者プロレス」イベントだ。これは福祉的な意味合いの強いイベントというよりも異種格闘技戦の娯楽として極めて高度なショーとして作られるようになってきている。

古代まで遡れば、アレクサンダー大王は、ライオンと象や犬を戦わせる”Lion baiting”[図5]と呼ばれる興行を行っていたし、シーザーもまたVenatioと呼ばれる剣闘士とライオンを戦わせるショーを行っている。近世においても、イギリスではBull-batingと呼ばれる犬と牛を戦わせる興行がかなり長期にわたる流行となっていた。こうした動物と人間が戦う興行で、現在でも残っているのはスペインの闘牛だろう。

[図5]アレクサンダー大王時代のLion baiting(ストラダヌス画)

人類の歴史においては、異なった身体を戦わせることこそが、戦いを観戦する興行文化における「主流派」ど真ん中だったのだ。ほぼ同等の条件をもった身体同士で競い、戦うようなスポーツ文化は、むしろ、ここ数百年にできあがってきたものだ。ごく新しい事態であるというべきだろう。

アレクサンダー大王の時代から続いてきた「多様な身体」が一堂に会して競う場は、夢想どころか、むしろ古くからの発想だといってもいい。

「血」を放逐するための、「クラス分け」という制度:血と多様性

もちろん、異なった身体同士の試合が近代において忌避されるようになったことには理由がある。それが、誰かが血を流したり、動物が死ぬのを観戦するような残虐なものだとされたからだ。こうした試合は「ブラッディ・スポーツ(血のスポーツ)」と呼ばれ、批判されるようになった。多くのブラッディ・スポーツは近代において法的に禁止されたり、あるいは直接の殴り合いが「ボクシング」になったりするといった形で制度化を経ることで、おだやかなものへと変化してきた。

血を流すのではなく、紳士なスポーツを! 戦争をするのではなく、オリンピックを! というのは、近代オリンピックの基礎を築いたクーベルタン男爵らの願いだった。

規制ゼロの完全に自由放任の市場が間違いを犯すように、ろくなルールの整備もなく安全面への配慮もされない戦いはサバンナの生態系そのものとほとんど変わりがない。

実際、古代ローマにおける動物対人間の戦いは、スポーツというよりは、「狩猟」の感覚にこそ近いものだろう。社会学者ノルベルト・エリアスによれば、近代スポーツは、血を流す戦争を排除するためのものとして整備されてきたのではないか、という。近代は試合から「血」を放逐するために、公平な身体による安全面に配慮したルールを整備したのかもしれない。「クラス分け」という形式が本当にスマートな解だったのかどうか、という点についてはすでに批判をしてきた通りだが、クラス分けは残虐な試合が起こらないようにし、ただの弱肉強食(サバンナの生態系は弱肉強食とは異なるものだが)のような事態を避けるための、ひとつの道だったのだろう。

近代スポーツを否定することで、近代スポーツを完成させる

ただし、クラス分け、という方式に頼らずとも、いまならもっとさまざまな方法で、安全なスポーツを設計することも可能だろう。

[図6]オリンピック構想の区分表

クーベルタン男爵らが近代オリンピックをつくりあげてきた19世紀末から20世紀初期の最初数回のオリンピックは、ものの見事にグダグダな大会が何度か続いた。万博の付属品として扱われ、2回大会も、3回大会もいざ競技者がレースをはじめようとしたら、道に動物がいて走れないとかそういったことが何度もあったようだ。

近代スポーツは、そのようなグダグダな試行錯誤の中から、洗練されて、いまのようになってきたものだ。

21世紀のいま、我々は20世紀の初期と比べれば、はるかに多様で、洗練され、安全にも配慮したスポーツを再設計できるはずだ。

「多様な身体が一堂に会するスポーツ」を設計するとしても、柔道などの格闘技は致命的な事故が起こらないための仕組みを作っていく必要があるだろうし、サッカーや野球などの対戦要素の強い競技は文字通りの意味で「血みどろの」戦いにならないように、ある程度の慎重さは、もちろん必要だろう。

だが、必要なのがそれだけなのだとしたら、「クラス分け」という仕組みをそこまで守る必要はないはずだ。

クーベルタンが言ったとされている名言「参加することに意義がある」という言葉のそのままの意味で実現するのは、近代スポーツの枠組みの延長ではない。近代スポーツが血とともに排除してしまった身体の多様性を、もういちど、そのままスポーツの中に組み込んでいけばいいのだ。

そのための方法を我々はいま、手にしている。

障害者、老人、サイボーグ。すべての身体が一堂に競う大会を見てみたくはないだろうか?

[了]

この記事は、2015年に刊行された『PLANETSvol.9』の記事を再掲したものです。あらためて2020年5月5日に公開しました。

これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。

『PLANETS vol.9』には、今回の特別企画で紹介する「Aパート(Alternatives編):オルタナティブ・オリンピック/パラリンピック・プロジェクト」以外にも、都市開発というアプローチから東京の解体・再編を試みる試案「Bパート(Blueprint編):東京ブループリント」や、文化系でもカルチャーで勝手に盛り上がる「Cパート(Cultural Festival編):裏五輪=サブカル文化祭」、そしてテロリズム側の視点から改めて国家プロジェクトの危機管理を再考するセキュリティ・シミュレーション「Dパート(Destruction編):オリンピック破壊計画」など、様々な角度から2020年の東京オリンピックのオルタナティブを試みたビッグプロジェクトが記されています。気になった方はぜひ読んでみてください。