メガシティへの人口集中や気候変動により高まる災害リスク、そしてコロナ禍による生活様式の変化など、人類がずっと使い続けてきた「都市」という環境が、いま大きな曲がり角を迎えています。新雑誌『モノノメ 創刊号』では、生環境構築史というビジョンのもと都市や建築の歴史と現在を研究する松田法子さんが、台地と低地のキワにあらわれる「湧水」を入口に、東京という土地を改めてどんなふうに再発見できるのかを実際に歩きながら探り、これからの都市のあり方を洞察した長編論考を掲載しています。

その貴重なフィールド調査の記録を、ほんのさわりですが、誌面に掲載しきれなかった地形図・ルート図をまじえつつ抜粋掲載します。

端的に言うとね。

はじめに

2020年早々に広まったパンデミックの混乱は都市を非常事態下におき、自宅やその近辺に閉じ込められる期間が長引くと、「15分都市」圏という言葉が伝わってきたりもした。15分や20分程度で移動できる近隣範囲の地区の豊かさによって生活の質を向上させるという話は、なるほど言われてみれば納得できる。都市は居住地でもある以上、その充実度は加えて都市各所の土地そのものの豊かさから計られてもいいはずだ。

生活の質を担う基盤は数々あるが、その「基盤」のことを、ここでは思い切り物理的かつ即物的に捉えてみたいと思う。都市のほんとうの「あしもと」に眼を向けるのだ。都市の地面や大地に視点を移してそこから都市空間を見渡すとき、都市はどんなふうに見え変わるだろうか。

土地には固有の性格がある。その性格を決定付ける二大要因を先に挙げておこう。つまるところそれは、地質と気象だ。

地形を象るのは、地質と気象。雨が、水流が、谷や平野をつくる。山の削れやすさや丘のかたちは、地質と降水量が決めている。地表や地中の水環境は、地質と地層による。地面の上にどんな植生がかたちづくられるかということも、まずは地質と気象に由来する。こうした条件のもと、動物やヒトは活動してきた。これらの大元にあるのは地球それ自体の運動である。

地球の運動は地質を決定し、地形をかたちづくる。地震や噴火、断層や段丘などとしてあらわれるその活動は、土地の基本的な骨格を造形してきた。その骨格に水の流れが多様性を与え、大地に数々の固有の場を発生させてきた。それは都市の、たとえば東京の土地にも隠れている現象なのだ。

(中略)

東京の海側は、武蔵野台地という巨大な台地のキワである。そこでは、小さく複雑に分岐した谷地が、居住ユニットにふさわしいキワ地を台地のあちこちに作り出している。

キワ地とは何か。それは、居住に好適な乾燥した台地上の土地と、水生の動植物を獲ったり、交通や交易の路ともなる水面(後には稲の耕作地)という、2種類の異なる領域を結ぶ地帯である。なお居住の足がかりとなるこのキワ地は、洪積層と沖積層という異なる二つの地質にまたがる。別の言い方をすれば、洪積世と沖積世という異なる二つの地球の時代(地質時代)にまたがる。

そして重要な点は、キワ地では清水が得られやすいということである。地形の変曲点であるキワ地では、地中を流れてきた水が斜面の途中や崖下から滲み出す。湧水が集まってできた沢は、台地を削り、キワ地に谷地を発生させる。そうした谷地はまた、住み続けることの条件を高めた。のちにそこは谷地田として稲の容易な栽培地となった。

東京の湧水はこうした谷地や、台地の輪郭を象る崖線のキワに湧き出している。

住むこと、食べていくこと、交流すること。そして生命維持の根源のひとつである真水を得ることに深く関わる、生きのびるための土地。その主要なひとつが湧水を伴うキワ地だとここではいったん考えてみよう。棲み着き、住み続けるためのそのような土地条件は、現代東京のどこに、どのように存在しただろうか。湧水の地から、東京に棲み着くこと、住み継ぐことの、何らかの根源性は発見されるだろうか。居住に本質的な基盤を与える大地性は、都市空間にどのように見当たるだろうか。あるいはもっと単純に、東京の湧水はいまどんな形をしていて、その周辺の土地はどうなっているのだろうか。湧水の近隣地区とはどんなところなのか。

大都市・東京を、湧水地からみる。

こんな観点から、東京を歩いてみることにした。

東京の湧水マップ

湧水は、東京が都市化するずっと前から存在する。かつそれは、棲み着くことの根拠になったことも少なくないのだろう。

東京の湧水をみるために、1枚の地図を手に入れた。「東京の湧水マップ」。東京都環境局の発行で、各市区から報告された計605箇所の湧水が掲載されている。

ただその地図には都内全範囲の湧水が1枚にプロットされているのだから、もしかすると地図上の位置はおおむねかもしれないし、地図に併記されているリストからも、湧水の所在地は番地までしかわからない。現地まで行ったとしても探索困難かもしれない。そんなことも考えられたが、まずはこの地図の情報だけで歩いてみることにした。そして結論からいうと、大半の湧水は発見できた。

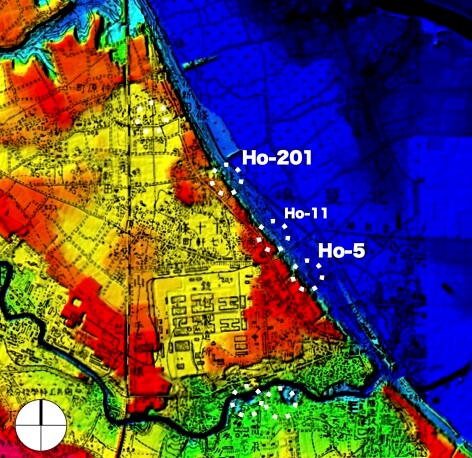

「東京の湧水マップ」から、まず湧水の大まかな分布傾向を検討すると、その一群は台地のキワ、つまり崖線沿いにある。そしてもう一群は、河川沿いや旧河道に関係していると読める。谷地の位置はこの地図からはわからないので、谷地を含め台地と低地の境目を浮き彫りにするような微地形段彩図(以下に示す図T1からT8まで)を作成し、「東京の湧水マップ」に記されている湧水の位置をトレースした(図T1 Ho-◯など台地名に即した略号)。すると、残りの湧水群の位置と谷地とは実にぴったりと重なった。

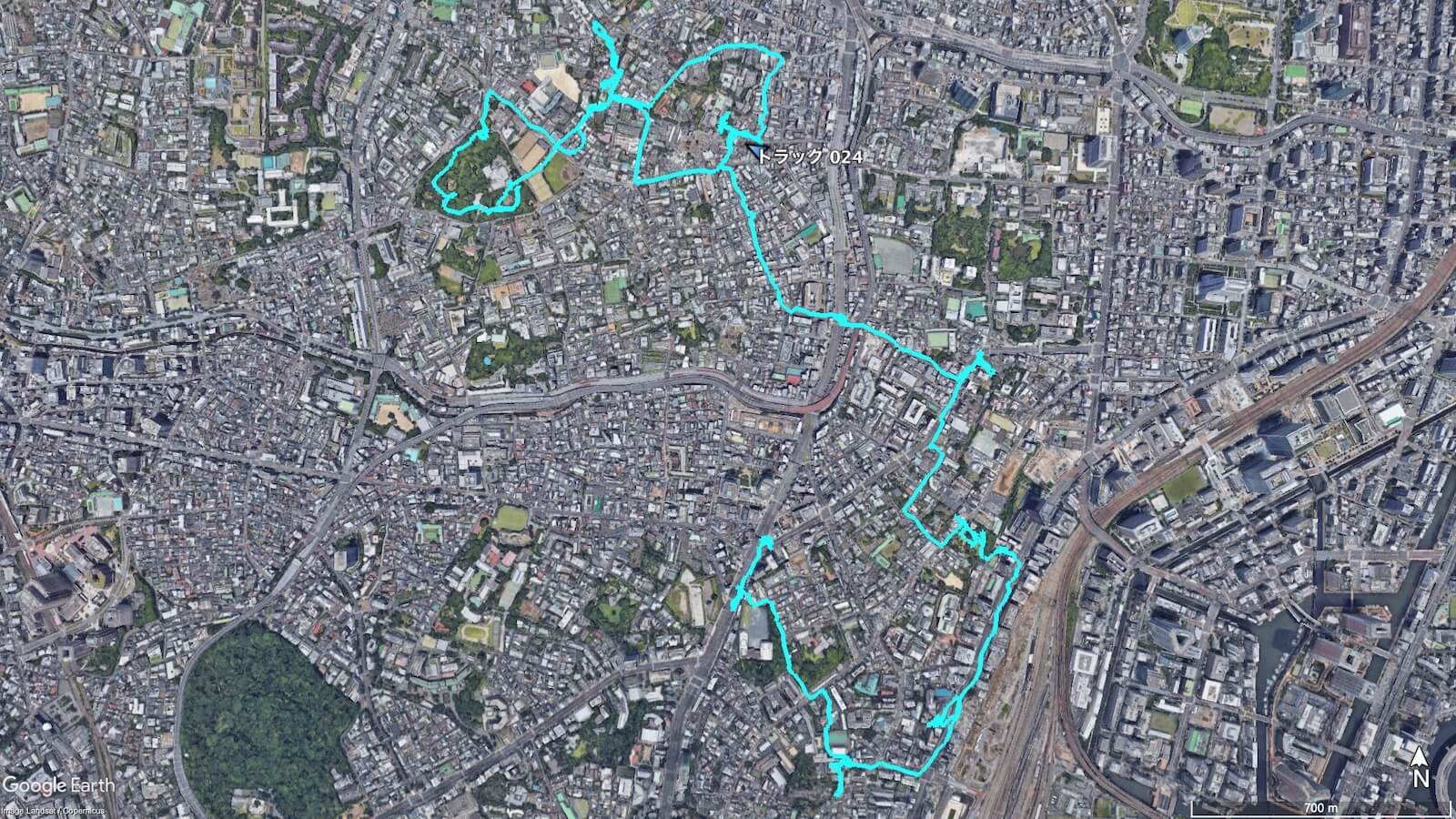

大まかではあるが湧水発見のための原理を押さえたと言えるこの手製地図を携行し、6月初旬に5日間を確保して、湧水地だけを目的に東京を歩いた。

その歩行範囲を、以下三つの観点から選定した。

①崖線がはっきりしたエリア(大きな川で台地が削られた地形)

②谷地が入り組むエリア(小河川や沢、湧水が台地を複雑に削った地形)

③都心と市部(大河川の下流/上流域の違いと土地利用上の違いがある)

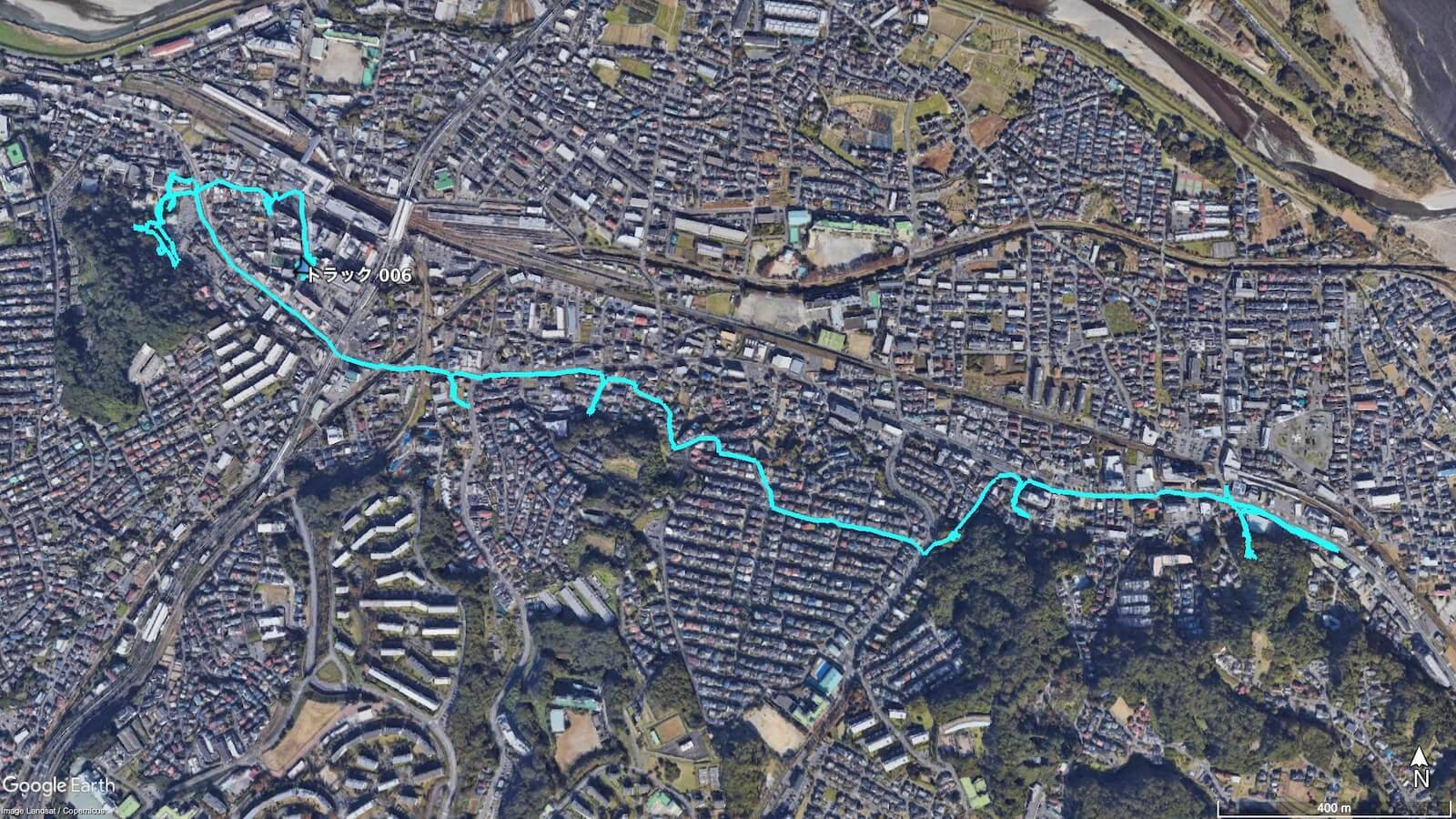

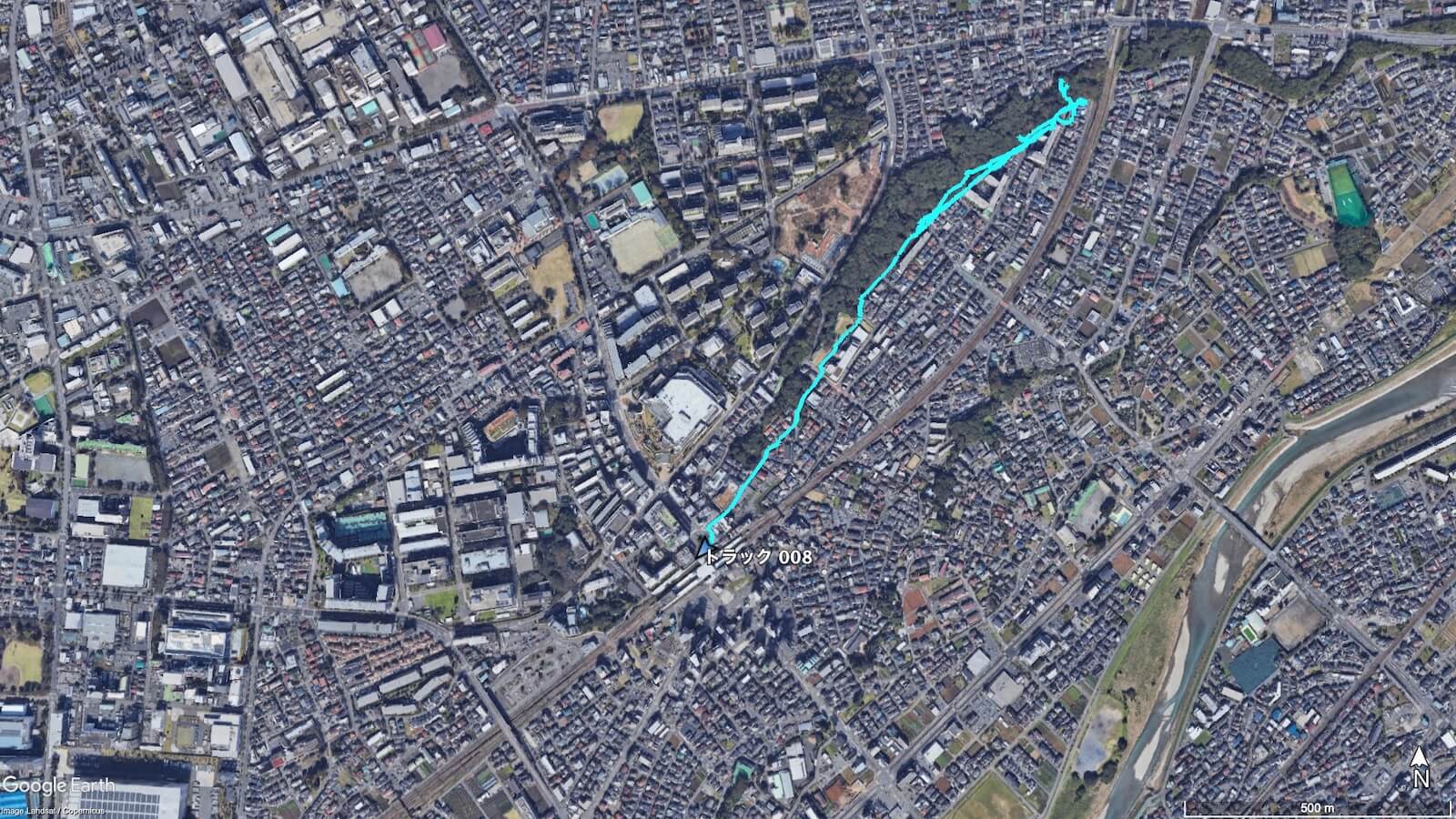

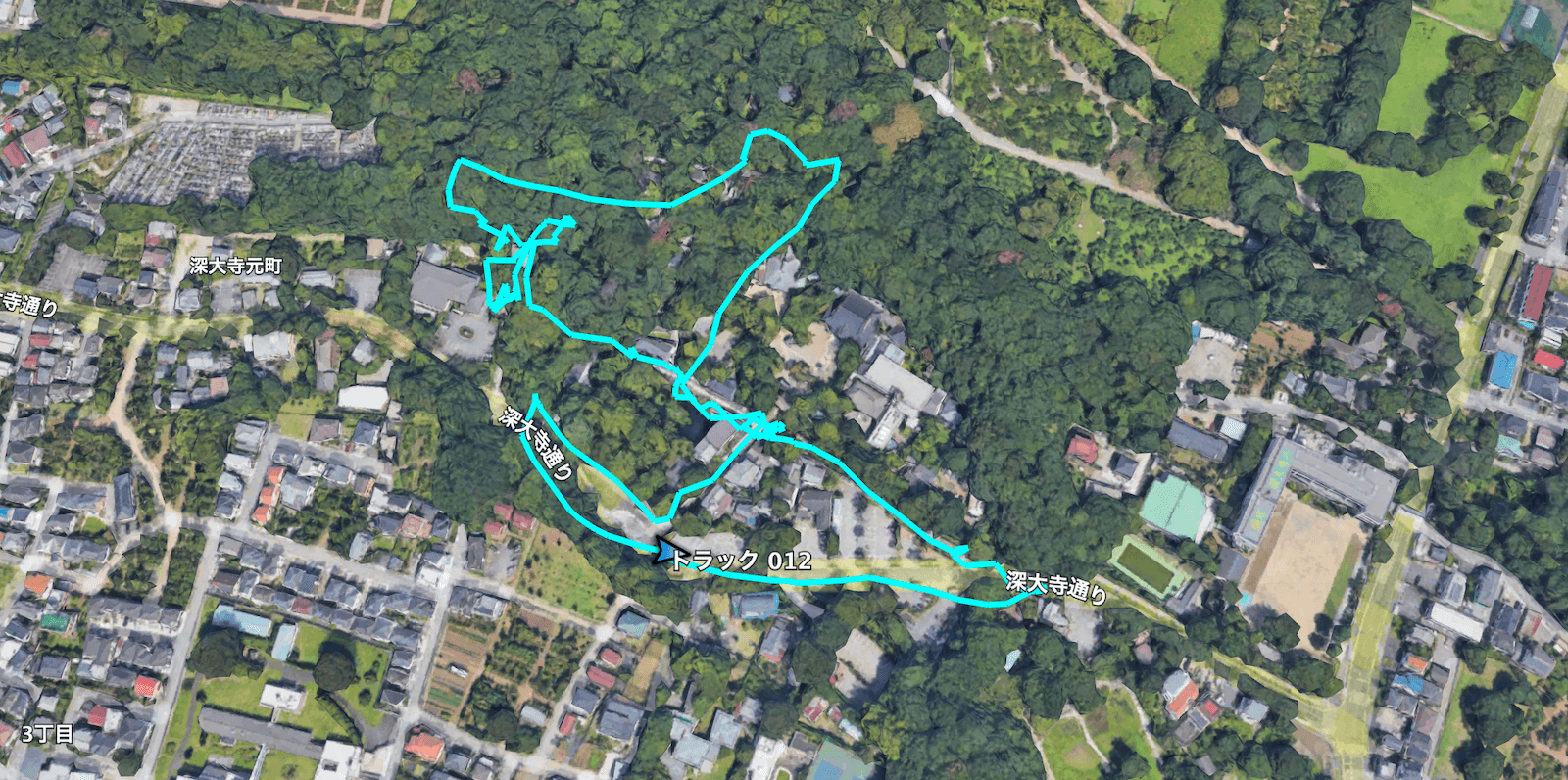

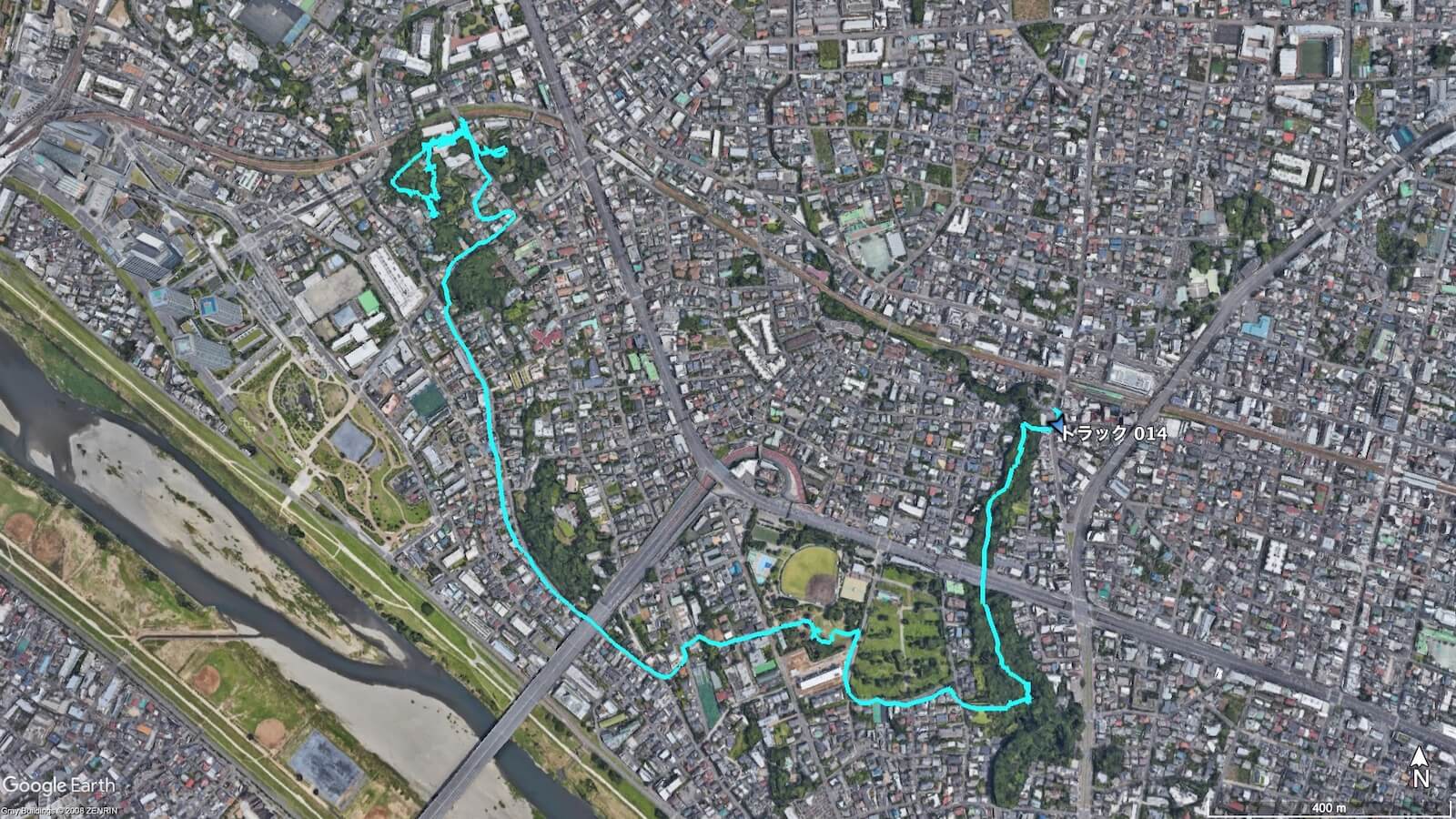

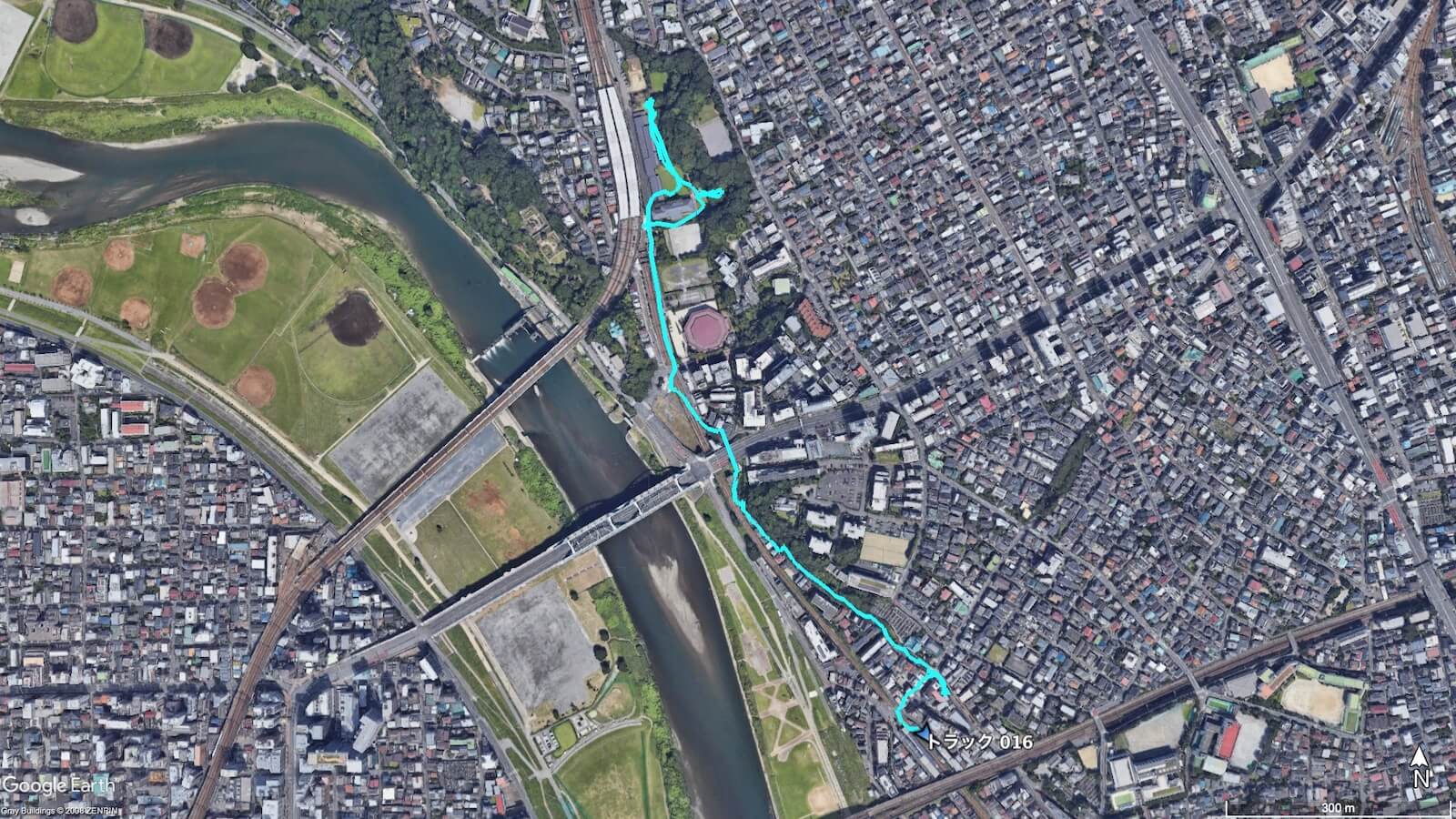

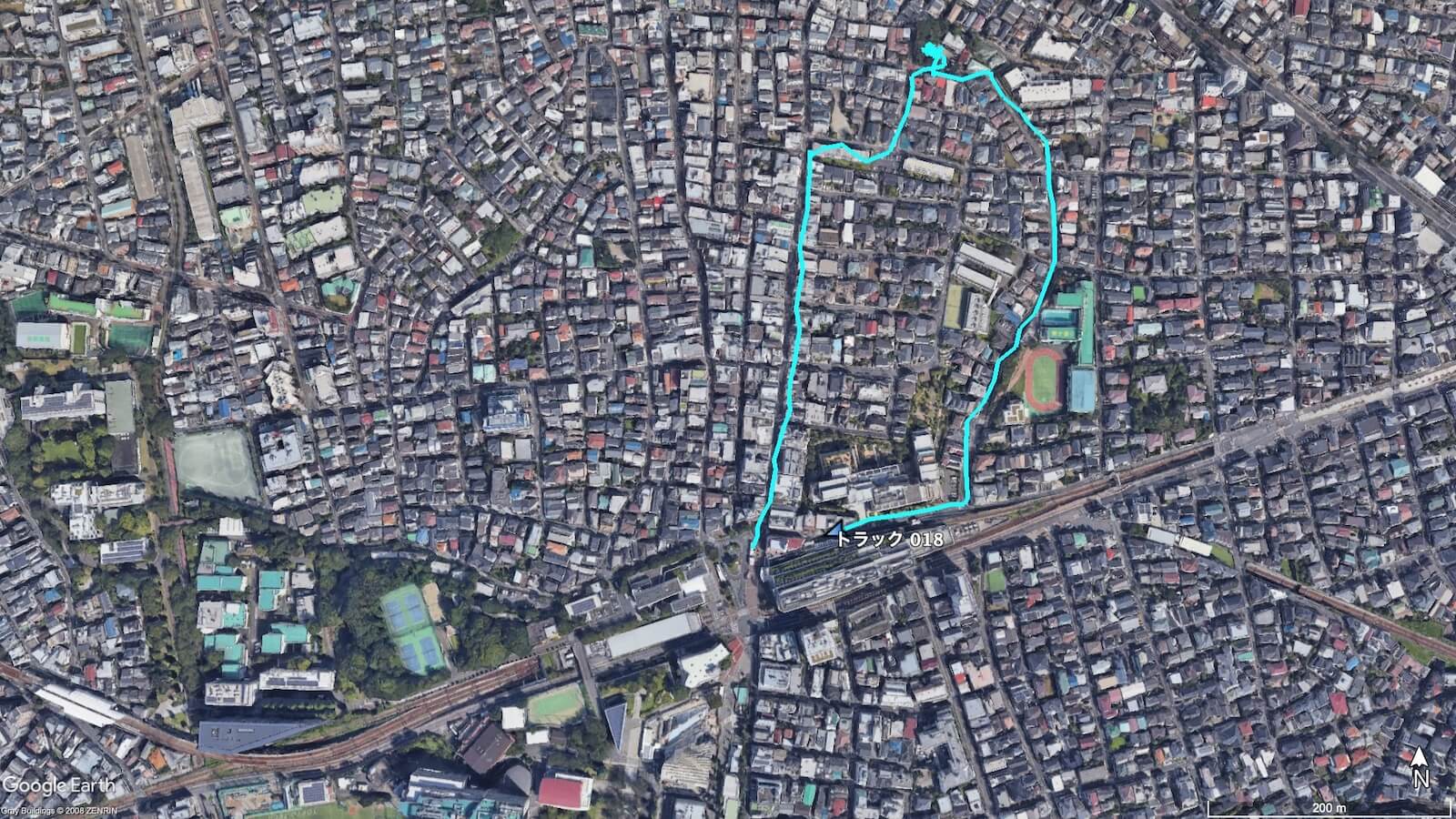

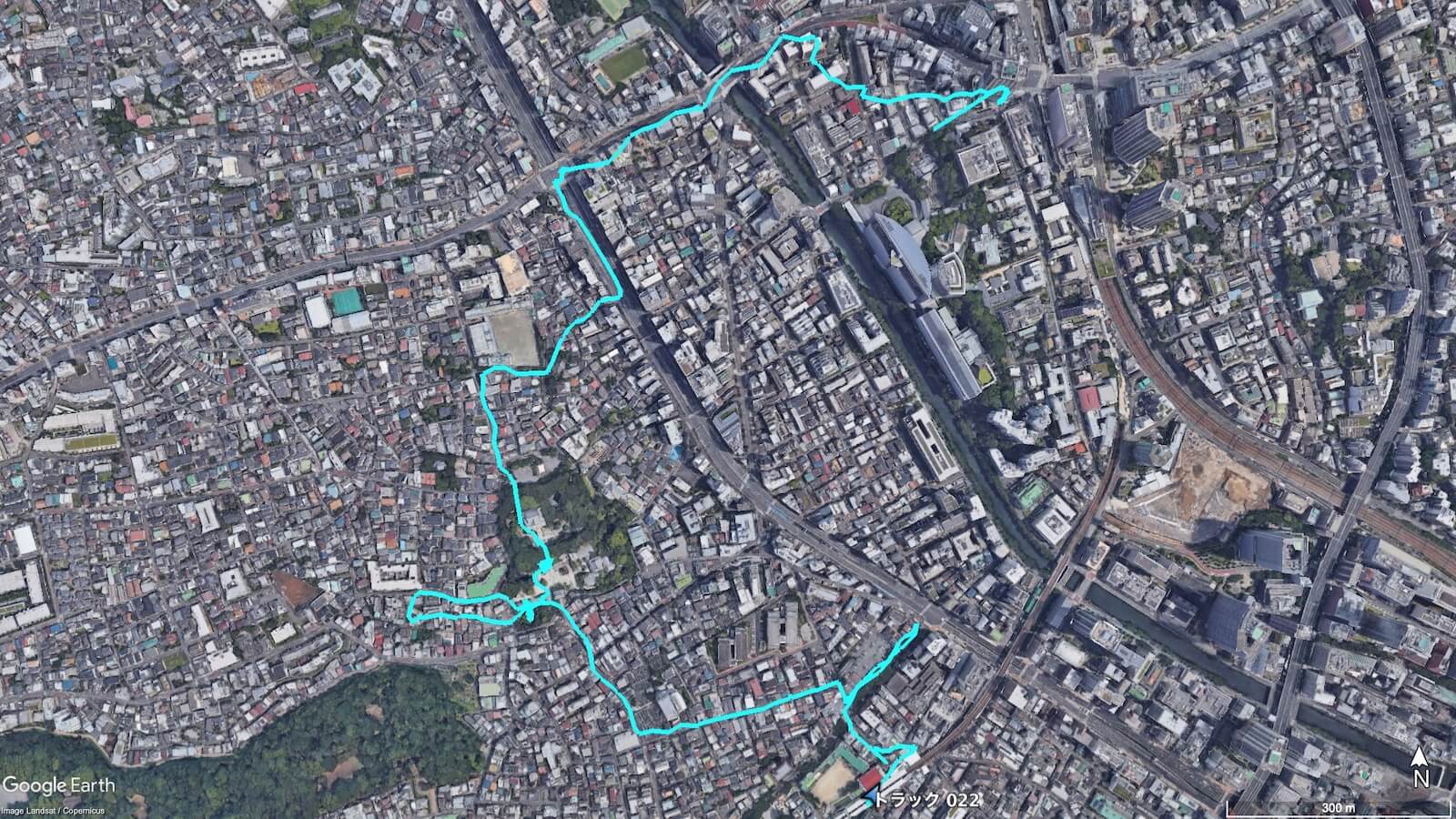

そして武蔵野台地の東端(おおむね都心にあたる)では、北から本郷台(Ho)、成増台(Na)、淀橋台(Yo)、目黒台(Me)、荏原台(Eb)、田園調布台(De)、久が原台(Kg)を、内陸側(市部)では、日野台地(Hn)、多摩丘陵(Tm)、武蔵野段丘(Mu)のへりを歩くこととなった(各日の歩行の様子は、以下に示す図G0からG12までのGPSログの通り)。

全体ルート記録

1日めルート記録

◯王子から十条まで

の地形段彩湧水地点図.jpg)

2日めルート記録

◯赤羽から志村まで

の地形段彩湧水地点図.jpg)

◯上野毛から等々力渓谷まで

3日めルート記録

◯日野

・日野台地(Hn)の地形段彩湧水地点図.jpg)

◯深大寺

-東-の地形段彩湧水地点図.jpg)

4日めルート記録

◯野毛かいわい/田園調布から沼部まで

◯大岡山 / 戸越から大井まで

の地形段彩湧水地点図.jpg)

5日めルート記録

◯目黒

・淀橋台(Yo)の地形段彩湧水地点図.jpg)

◯高輪から麻布まで

の地形段彩湧水地点図.jpg)

1日め 王子から十条まで

6月5日(土)曇りときどき晴れ、最高気温26℃、最低気温20℃

王子駅に着く。湧水地点ではないが、駅前すぐ西にさっそく水面。音無川親水公園がある。谷の左岸台地上は王子神社で、そのすぐ北はかつて王子宿だった。

親水公園は、隅田川に注ぐ音無川から水流の一部を引き込んでつくられている。まずは通り抜けてみると、次のようなアクティビティが確認できた。

①中学生の帰り道になっている。②川沿いのベンチは本を読んでいる人などでほぼ満席。③旧岩槻街道が橋状に架かるその下の岩場では、近所の女性たちがお弁当を広げている。

水のまわりに滞留する人たちがいること、水辺を目的地に集まってくる人たちがいること。そしてより何気なくて日常的な使われ方としては、通り道であるということ。公園は、隣り合う飛鳥山側からみるとかなりの窪地になっている。まちの幹線道からここには、わざわざ降りてこないと入れない。しかし結構な数の人が次々と水辺に降りてきては、谷を通過していく。園路が王子駅にほぼ直結していることも大きそうだが、もちろん散歩中に岩槻街道から降りてくる人もいる。そして思わず、ということなのか、たいていのみなさんは、ちょっと立ち止まったり会話中の一瞥だったり、谷の上から水に視線をやりながら降りてくる。

さて、湧水めぐり最初の目的地、飛鳥山(図T1 Ho-9)へ。ここは公園内のどこに湧水地点があるのか、短時間のうちに確認することは難しかったが、公園のあちこちが水流を前提にしたデザインになっている。湿り気を帯びた小規模な崖地の下には虫取りの親子。今日は枯山水状態だけれど、流れを受け止めるはずの石組みのまわりには、リモートワークらしい人や、浴衣女性の撮影会の人たち。

続いて音無さくら緑地(図T1 Ho-7)をめがけて石神井川沿いを西に進む。石神井川の川面は、コンクリートで固められた護岸のかなり下。石神井川は全長25.2kmで、王子一帯はその下流域になる。かつてここでは蛇行する川が深い渓谷をつくり、飛鳥山のあたりでは滝のような水流をなしていた。それで滝野川とも呼ばれたという。轟音をひびかせるその川を、あえて「音無川」と呼んだのが徳川吉宗だとの解説板。飛鳥山を桜の名所に仕立てた吉宗はまた、音無川沿いに紅葉を植えさせた。なぜ飛鳥山に桜が植えられたのかというと、それは吉宗による享保改革の一環だったという。江戸にあった桜の名所は寛永寺くらいで、花見の季節には人が集中し過ぎた。そこで享保5(1720)年頃から飛鳥山に桜を植えて、花見の人出を分散させたのだという。

地図で確認すると、さくら緑地は蛇行していた音無川の旧河道だということが明白だ。楕円を半分に切ったような形の緑地が、川の右岸にこぶのように張り付いている。緑地に足を踏み入れると、細い流れの上には小さな吊り橋。緑地の浅い水流は湧水だとの説明がある。ゆるやかに曲がる土の道。植生はサクラ、エゴノキ、コナラなど。

そこから西へほど近いところに、音無もみじ緑地(図T1 Ho-301)。やはり音無川の旧河道にあたる。歩道が切れると、川面と一続きになった半円形の水面が、ぱっと眼下にひらけた。都営住宅が建つ向こう岸と水面との間は垂直の崖。その崖下にはかつて、松橋弁財天窟〔まつはしべんざいてんのいわや〕と、滝があった。窟には弘法大師の作と伝わる弁財天像がまつられ、そこに源頼朝が太刀を奉納した伝承もある(新編武蔵風土記稿)。昭和50年代の護岸工事まで窟は残っていたらしい。

王子駅の西側一帯になるこのあたりは、かつて滝野川村といった。その名は急流になる石神井川を滝野川といったことに加え、この地に散在していた滝そのものの存在にも重なる。

天保5(1834)年の『江戸名所図会』には、弁財天窟の松橋を渡る里人の傍らで床几を据えて涼んだり、水浴する人々の姿も描かれる。

江戸の人たちは暑い都心を抜け出して、王子の滝や水辺へやってきた。涼を求める季節には、今日のようによく育った青もみじが美しかったに違いない。

蓮が広がる水辺では、子どもが何かを捕っていた。兄弟姉妹とおぼしき子どもたちが上の住宅地から駆け下りてきて、「どう? どう?」と声を掛けてはまたどこかへ走り去っていく。

男の子はまるで無口な漁師のように、ひとり淡々と獲物を追いかける。通り過ぎざまに音無川の深い水底をのぞきながら、ふと「カワウ」と「ウミウ」の違いについて友だちに解説する小学生のサッカー少年も。

石神井川沿いは、ここからまだ上流へ旧河道の緑地や水面を利用した公園が続く。しかし今回はここで川を離れて北東に。次の湧水地に向かう。明治期には陸軍砲兵工廠の銃砲製造所だった陸上自衛隊十条駐屯地の東をかすめ、名主の滝(図T1 Ho-05)へ。

旧岩槻街道(455号線)よりも東側はほぼすぐ低地となる。つまり岩槻街道はこのあたりで、本郷台崖線のすぐ内側を、崖線と並行に北北西へ延びている。崖下に同じ方位で敷かれているのが鉄道。東北・秋田・山形・北陸の各新幹線、東北本線・宇都宮線・高崎線・上野東京ラインなどの線路の束が崖の直下を通る。台地下は荒川の氾濫原。

名主の滝公園は、台地上からはじまる。その西端に着くと、東京都北区役所防災課の災害時用給水所が目に入った。非常時の生活用水としてここに水が蓄えられている。

給水所の横は三平坂という急坂。つまり本郷台の崖を降りる道。かつては台地上の農民たちが、崖下の水田と行き来する通い道だったという。明治13年の迅速測図を見てみると、低地は田で、台地上は畑地と宅地であるという2種類の土地利用が、崖線を境にくっきり分かれている。

名主の滝は、王子村の名主だった畑野家が屋敷内に開いたもの。訪問客も避暑に利用できる、開放された滝だった。嘉永3(1850)年『絵本江戸土産』(歌川広重)第四編に、「十條の里 女滝 男滝〔めだき おだき〕」という図もある。絵の横の文章には、一帯には多くの滝があり、貴賤が集って水浴びをし、夏の炎暑を避けるのだとある。一帯にあった多くの滝とは、今は東北本線や高崎線が走り抜けていく低地側に向かって本郷台の崖線を流れ落ちていたにちがいないだろう。

公園の案内板によれば、園内にはこの男滝と女滝のほか、湧玉の滝および独鈷の滝と名付けられた全部で四つの滝組があるらしい。訪問時には男滝のみが流れていた(公園を出て門の外の説明板を読んでいたとき、老女が通り掛かりざまにこう言った。「滝、壊れちゃってね。いま、一つしかないでしょ」)。水量は豊富で、三平坂を下る耳にもざあざあと響き期待が高まっていたが、この流水はいま、湧き水ではないらしい。そして滝が流れる時間帯は、午前10時から午後4時の間という掲示も見かけた。とはいえ東京都内でこんなふうに滝そのものを目にするとは、思ってもみなかった。

滝の前にいればずいぶん涼しいということは確か。滝組のまわりの深い植生にも引き込まれる。夫婦や単身の若い男性、親子など訪問者はそれなりにあり、飛び石を渡りながらしばし黙してたたずみ、滝を見上げている。

名主の滝の土地は明治中期に、名主・畑野家から貿易商・垣内徳三郎の手に渡った。垣内氏は自身が好んでいた栃木の塩原の景に模して滝の下に渓流をめぐらせ、庭石を入れて楓など植栽も整え、ここを一般公開した。当初から半ばコモンズのように開かれていた滝の性格は引き継がれたらしい。

庭園を後に、本郷台の崖下を北上。明治期に台地上には銃砲製造所がつくられたが、ほかにも火薬の製薬所や兵器庫、貯弾所など、王子から赤羽も台地上と低地には陸軍砲兵工廠の施設が集中した。これらを連結する軍用列車がベルを鳴らしながら盛土の上を走っていたという。

東十条駅の少し手前、本郷台地に登る地蔵坂という坂道のあたりで、建物の間を流れる名もない湧水を発見。割れ鉢に注いでいるだけのその素っ気なさからは、むしろこの水と人との近しい気配も漂う。

東十条駅の横から台地上へ登って旧岩槻街道に復帰、さらに少し北上。街道が環七通りと交わる角にある八雲神社の小さな境内まで行ったところで、今日の踏査の終了時間になる。

初日の湧水地歩きからは、大都市江戸、あるいは明治の東京の北方の郊外に、夏には避暑を求めて都心を抜け出し、水辺や湧水地に集まった人びとの動きが浮かんできた。そこで思い出したのは、以前調べたことのある明治初期東京の保養地のこと。

明治10年前後、東京にはたくさんの「温泉」が新造された。それら「温泉」は、鉱物を含む東京の地下水を利用するものから、温泉地の湯の花を溶かしたり、薬湯を仕立てたものまで様々だったが、これらの都市内温泉にかなりの割合で共通する売り文句は「滝」だった。明治期東京の温泉は、温泉だけでなく同時に滝を備えることが重要だったらしい。そこでまたはたと気がついたが、都市内や近郊につくられた温泉施設が庭内に滝を備えたとなれば、都市温泉は少なからず崖線下に生まれていたのかもしれない。

そして今日みた名主の滝の様子からは、本郷台北側崖線の湧水は素朴にそこを流れているだけでなく、人が積極的に介入して水流がデザインされてきた状況もうかがえた。滝や園地は文化による湧水の拡張デザインなのだ。崖線下に那須の渓谷美が呼び込まれたことには、その土地のポテンシャルを使いながらも、そこにはなかった、より理想的な風景や環境の「つくりもの」を営むという創造行為が明白となる。

[つづく]

この記事は2021年9月23日に公開しました。

本記事の続き(2日め以降の調査記録)を含む本稿の完全版「湧出東京──生きのびる土地」が掲載された『モノノメ 創刊号』は、PLANETSの公式オンラインストアからご購入いただけます。