SNSのプラットフォームがインターネットをどうしようもなく拙速に、窮屈にしてしまっているいま、もっと人間が自由になれる場所を、それも実空間につくることはできないか──そんな考えからはじまった「庭プロジェクト」。建築から人類学までさまざまな分野のプロフェッショナルが、官民産学を問わず集まって知恵を出し合う研究会の模様を、毎月レポートしています。

第8回の研究会では、都市や建築と大地との関係を「生環境」というアプローチから探求する都市史・建築史研究者の松田法子さんによるプレゼンテーション、そしてそれを踏まえた参加メンバーの議論が行われました。編集部メンバーの視点からそこでの議論をレポートする記事の前編では、研究会の前半に行われた松田さんのプレゼンテーションの内容をお届けします。

端的に言うとね。

古来さまざまな種が興り、絶滅してきたこの地球において、ヒトはいかにして暮らしの環境をつくり出してきたのか──地球、そして生活をめぐる環境がめまぐるしく変わるいまこそ立ち返るべきこの根源的な問いに正面から取り組んでいるのが、都市史・建築史研究者の松田法子さんが共同で立ち上げた「生環境構築史」です。「庭プロジェクト」の第8回の研究会では、松田さんをゲストとしてお迎えしました。この記事では、地球に生存する人類の歴史とその未来を「構築様式(=Building Mode)」という新しい歴史観からとらえ直そうとする生環境構築史に取り組む松田法子さんのプレゼンテーションの内容から、これからの「庭」のあり方について考えます。

「庭」の語源をたどる──「庭園」との比較から

プラットフォームの支配力から逃れるため、人間ではない事物とコミュニケーションする場所を実空間につくることを目指す「庭プロジェクト」。これからの実空間のあり方を「庭」という観点から考え直すにあたって、大きな示唆を与えてくれたのが、京都府立大で建築史・都市史を専門に研究しており、最近は建築や都市・集落と大地との関係性に関心を寄せているという松田さんです。「生環境構築史」というビジョンのもとで都市や建築の歴史と現在を見直しつつ、たとえば東京の台地と低地のキワなどにあらわれる「湧水」を入口に、現代都市空間のあり方や見方の再検討も行っている松田さんのプレゼンテーションは、「庭」という概念そのものの検討から始まりました。

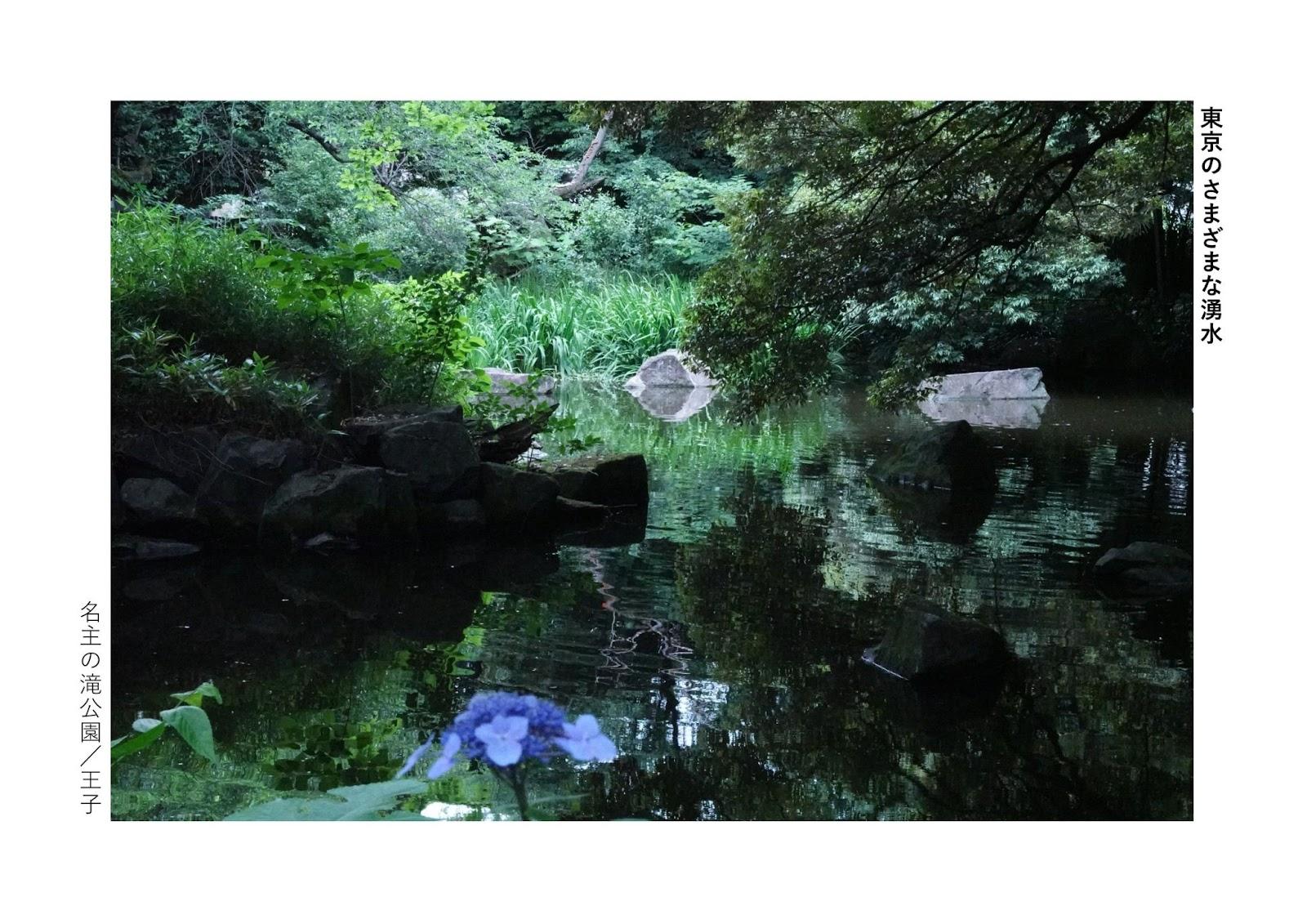

参考:松田法子|2021年東京の湧水をあるく(「湧出東京──生きのびる土地」(『モノノメ 創刊号』所収)より)

「諸説あるようですが、『庭』は日本語としては『二=土』と『場=ハ』を組み合わせた言葉で、いまの生活空間の周辺にある、平らな場所を指すというのが原義であるようです。その他にもいろいろな意味で使われていたようですが、複数の意味を統合してかなりコンパクトに言うと、『何かを行うための場所(作業場)』だと言えるようですね」(松田さん)

続けて松田さんは「やや詳しい定義」として、戦後日本を代表する評論家・加藤周一が編纂した『世界大百科事典』から引いた定義も紹介してくれました。

「ここで『庭』の項目を担当されていたのが、日本中世史研究において名高い網野善彦さんです。彼の定義によると、庭とは簡単に言えば『人が何かを行うための広い場所』です。狩庭や網庭、草庭、塩庭とは、それぞれ文字通り、狩猟、漁労、草刈、製塩などを行う場所のこと。あるいは軍戦庭〔いくさば〕という言葉もあります。狩りや戦を行う場所も庭なのか、という発見がありますが、ほかに、市庭〔いちば〕や売庭〔うりば〕、舞庭〔まいば〕など、とにかく人が行う行為に対応する何らかの場所を指して『庭』という言葉が使われてきたのだといいます。

祭りの庭や講の庭のように、芸能や仏神事、さらに交易の行われる場所も『みな庭であった』とも書かれています。ただし日本の庭は古くから、首長の家・邸宅と結びついてその管理下に置かれており、その代表的なものが天皇家の儀式の場である『朝庭』だということです。

こうした多岐にわたる行為空間としての庭の一方では、もちろん、生活世界の中の庭も並行して存在しました。家の外の仕事場を庭と言いますし、民家の土間のことをカタカナで『ニワ』と書くのは常のことです。網野善彦さんは加えて、ニワとは共同作業を行う組織そのものを意味した場合もある、という興味深い指摘もされています」(松田さん)

この広く「何かを行うための場所」としての庭と比較されるのが、「庭園」や「ガーデン」です。東京農業大学の名誉教授で造園学を専門とする田中正大が、同じ辞書の「庭園」の項目で説明している定義も、松田さんは紹介してくれました。

「庭に対して庭園の『園』という言葉は、広く美観、慰楽、実用の目的で、ある敷地内で建造物以外に計画された区域で、野菜や果樹、ときに草花を栽培する囲われた土地を指すということです。さて、この『計画された』や『囲われた』という表現は注目に値します。園とは所有主の領域を示し、かつその内部は計画の対象なのだという概念がうかがえるからです。

これと比較するかたちで『庭』を考えるとき、特に確認しておきたいのは、田中正大さんがその条件として『囲われていない』という特徴を挙げておられる点です。そして、上記のような『園』で、実用的な植物よりも花卉のように観賞的なものが主体になってくると、今日の『庭園』の概念に接近してくるといいます。日本語で庭と園を結びつけて『庭園』という語ができたのは明治以降で、明治20年代から30年代にかけて定着したそうです」(松田さん)

さらに松田さんは、「庭」という概念の輪郭を一層浮かび上がらせるべく、西洋的な「garden」という概念についても確認を加えます。

「英語の『garden』がどんな意味を持っていたかをおおざっぱに言うと、それは『植物がある、囲われた場所』だと言えるようです。まず、ガーデンの接頭辞である『gher-』は『土地の支配や囲い込み』を行うという意味を持っているそうです。西洋のガーデンは、そうした囲われた場所を基本とし、また、歴史的には、自分の内面を見つめなおす思索の場所、そこでたたずんだり散策をしたり、観想を行う場所だったとされます。

もう一つ重要なのは、gardenは聖母マリアを暗示する空間でもあったということです。聖書にある『閉ざされた園』がマリアのことと解釈され、大天使ガブリエルが庭園の中にいるマリアの前にひざまづいて受胎を告げる場面はさまざまな絵画に描かれてきました。『閉じられた』『囲われた』『誰も侵すことができない』領域という意味で、ガーデンは聖母マリアに重ねられるような宗教的意味合いもあったのです。

そのようなわけで、『庭』と『庭園/ガーデン』は、かなり異なる意味合いと歴史を持っているということを、まず最初に確認しておきました。その上で、この『庭プロジェクト』で話していくべきものは『庭園』ではなく、あくまで『庭』なのだというふうに考えたいと思います」(松田さん)

人類史を「構築様式」で編み直す。生環境構築史というプロジェクト

続いて、松田さんが近年力を入れている「生環境構築史」というプロジェクトについて紹介してくれました。

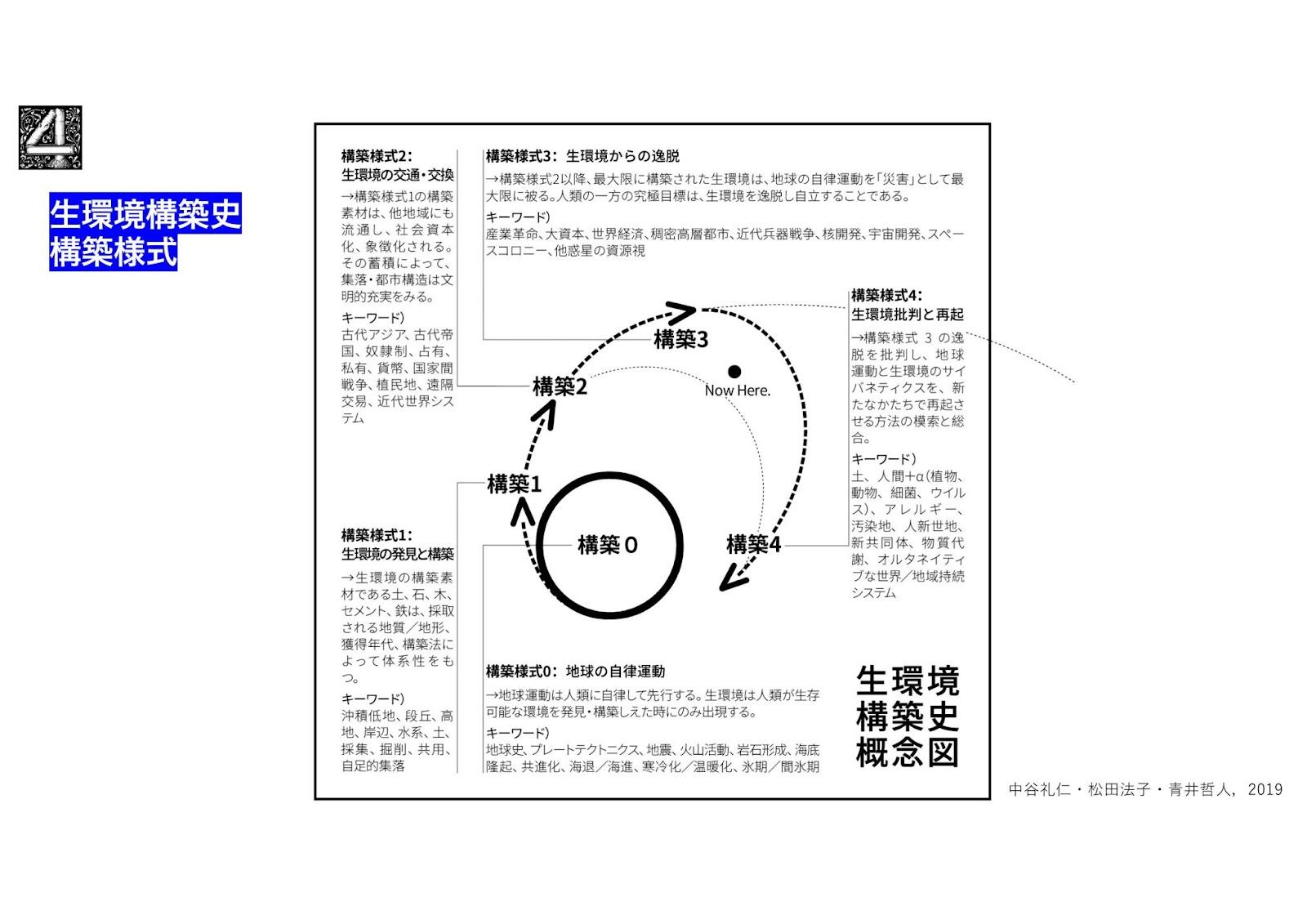

松田さんと、建築史家の中谷礼仁さん、青井哲人さんの3名で2019年に発足し、その後さまざまな専門家が加入・連携して活動しているこのプロジェクトは、もともとは私的な勉強会としてスタートし、2020年からはウェブマガジン「生環境構築史」上で定期的に特集を組むかたちでその成果を発表しています。「生環境構築史」とは松田さんたちの造語で、生環境とは「ヒトが生きる環境の全般」であり、その構築史とは「ヒトがその環境を獲得し、何らかの空間として枠取ってきた歴史」を指すといいます。

「都市で暮らしていると、地面はそもそもよく見えないし、地形も断片的にしかわからない。高度に人工化された都市空間は、人が住むために枠取られた空間の集積でもあり、都市の各部に紐付いていた大地的な特性というものには普段あまり意識が及ばないですよね。しかし、地球上には人がそもそも継続的に暮らせない場所もたくさんあるわけです。ホモ・サピエンスは限られた生存可能な場所を見つけて移動し、定住し、そして再び移動を繰り返しながら暮らしてきました。

まず、ヒトは動物的には弱い生き物だということが、生環境構築史における人間像の前提です。なぜかというと、自分だけで快適に生きられる身体を持っていないからです。たとえば毛皮を持たないから、雨にあたるとすぐに体力を奪われてしまう。

けれども、もともと環境に適合的でない身体をもつからこそ、ヒトはいろいろな工夫をして生き延びてきた。たとえば、島泰三さんという猿人類学者は、『はだかの起源』(木楽舎、2004)という著作で、『不適者は生きのびる』と書かれています。環境に不適合な人類は、衣服や住居、道具、言語など、生身の身体を何かで保護したり身体機能を拡張したりすることで、これだけ地球を席捲するに至った。つまり、常に何かを『構築』することで、生きる環境を発見し、そこを自ら積極的に整え、手を加えながら、『生環境』をつくってきたわけです」(松田さん)

この「構築」には歴史的でかつ現代にも残り続ける階梯があり、生環境構築史においては、それらを「構築様式」の0から4として捉えているといいます。

「その場にあるものを材料にして生環境をつくることを、わたしたちは『構築様式1』(構築1)と呼んでいます。土や石、木などをその場で積み上げたり、組み合わせたりして、生環境を形づくる。つまり構築1は、地球上の特に表面に近いところで、かつ、その場その場で個別的・個性的に成り立ちます。

次に『構築様式2』(構築2)という段階があります。たとえばこの写真に示しているエジプトの神殿は、建物部分はその場で採掘された石灰岩なのですが、神像は遠い上流から運んできた御影石でできています。なぜその場にあるものだけでつくらないのか。それは、この御影石にはすでに構築素材として何らかの価値が発生しているからです。構築するための素材に価値や意味が加わったことで、それが交換の対象になった段階が『構築2』です。

生環境構築素材の交換が、交通・交易の広がりと共に活発化すると、素材には価値の序列が生まれ、それを集めたり奪ったりすることも発生してくる。略奪や侵略、戦争や植民なども発生するわけで、これは構築1が卓越していた社会とは異なる歴史的段階です。構築2の時代は非常に長く、約6千年前に原初の都市がメソポタミアで生まれた古代から、次なる構築様式3が登場する産業革命期の手前まで、つまりイマニュエル・ウォーラーステインが言う『近代世界システム』、初期のグローバル経済圏が出来てくる段階までと考えています」(松田さん)

その次が、現在まで続く支配的様式で、かつ増幅し続けているという「構築様式3」です。

「時期としては産業革命以降、鉄、特に『鋼鉄』が使えるようになったことと対に生まれた段階が『構築様式3』(構築3)です。鋼鉄が、それまでにもあった鉄材と違う点は、炭素含有量を調整することで、非常に硬くかつ靱性のある素材ができたことです。靱性とは素材がもつ粘りのこと。座屈という破壊に強く、高層建築を建てる素材として適している。鋼鉄はまず鉄道と鉄橋に使われることで、『水平』方向のインフラをつくりました。アメリカの五大湖の周りに非常に優秀な鉄鉱石の産地があって、それが鉄路や水路を通って東海岸に運ばれていく。

東部と西部を結ぶ鉄道の交差点で、鉄鉱石の輸送にも深く関わる都市がシカゴでした。そのシカゴで1871年に大火があり、復興後の街では建物の不燃化が義務づけられたことと都市の経済的な成長が相まって、世界初の鋼の高層建築が誕生します。鉄が建物として『垂直』に立ち上がりはじめたわけです。それは、都市の限られた土地面積を上に積み増す方法として、きわめて有効なものともなりました。

そして、20世紀前期以降はスカイスクレーパーの時代となります。『水平』の鋼鉄インフラによって運ばれた鉄が、その終着点である都市において『垂直』に伸びていく。資本主義の利潤を最大化するような土地空間の構成を鋼鉄が実現していくわけです。このように、構築様式3を代表する構築素材としての鋼鉄が水平・垂直に大規模な立体交差を遂げたことで立ち現れたのが現代都市だと見ることもできます。

以上について詳しくは、生環境構築史Webzine特集3号の中谷礼仁『鋼の構築様式』を読んでいただきたいのですが、現代都市は、構築様式2から3への転換と共にあるものだと考えています。また、構築3とは、地球の資源に人がアクセスする規模と、そこから引き出すエクセルギーの規模がまったくもって増大した。そうして地球から最大限に資源を取り出し、生環境を横や縦にどんどん拡張して高度化して、かつその中に張り巡らされた人間の技術圏=テクノスフィアは非常に精緻かつ高度になりました。けれども、大地から離陸して積みあがっていくユニバーサルな空間の行き先はいったいどこなのか。わたしたちの生存根拠であり、すべての生環境構築素材をもたらしている地球との関係はどうあるべきなのか」(松田さん)

では、この現代社会において支配的な構築3は、今後どこに向かうのでしょうか。

「高度な技術によって拡張された生環境は、実は非常に脆弱な側面を持ち合わせてもいて、そこへの衝撃はいつも想定外に起こります。なぜかといえば、地球は常に自己構築活動をしているからです。プレートの動きが引き起こす地震や津波、火山の噴火や気候変動などは、生活に具体的にあらわれる地球活動です。そういった中で日本は4つのプレートの境界にあり、地球の自律的な活動と人の生活の関係を考えるにあたって、非常にアクチュアルな場所なのです。

我々の根拠である『動いている地球』というものと、どういうふうに関係を結びなおせばいいのか。それと同時に、さらなる資源やスペースを手に入れるべく火星などの宇宙開発が計画され、地球を越えてでも拡張しようとする構築3的な世界のゆくえをどうみていけばよいのか。

わたしたちはいま、構築様式を考え直す岐路にいるのではないかというのが、生環境構築史の出発点でした。そして、構築3から離脱する新しい構築様式として、『構築様式4』(構築4)を構想したいと思っています。『構築4』を考えるときに不可欠なのが、生環境の前提である『構築0』としての地球、つまり、人間の有無にかかわりなく自己構築を続けている地球です。

生環境構築史概念図の構築4においては、『土』や『人間+α(非人間の存在)』などもキーワードに挙げています。人新世といわれるようになった地層や、汚染地から、生環境を再構築するすべを、歴史を確認しながら考えているわけです」(松田さん)

生環境構築史から捉える「庭」。生環境の「もう一つの最小単位」として

では、こうした生環境構築史の射程において、「庭」とはどのようなものとして捉えられるのでしょうか。生環境構築史Webzineで芸術学の平倉圭さんが中心になってまとめた「第4号特集:構築4の庭へ」の内容を下敷きとしつつ、詳しく説明してくれました。

生環境構築史のメンバーたちが庭を取り上げようと思った理由は、「庭は人の生環境の、住居に次ぐもう一つの最小単位であると思った」から。そうした仮説のもとで、4つにテーマを絞って記事を構成したといいます。1つ目の記事は人類史の藤田祐樹さんによる、「庭以前──旧石器人たちの暮らしと空間利用」というものです。

「これは文字通り『庭以前』についての記事です。旧石器時代には人は定住しておらず、一時的な住みかを拠点として遊動的に暮らしていました。そのような時代に、庭的な場所はどのように存在しえたかを問うたのが、形態人類学や旧石器時代の人類史を研究している藤田祐樹さんの寄稿です。藤田さんのチームは、沖縄島のサキタリ洞内にある2万3千年前の地層から、旧石器人がつくった世界最古の釣り針を2012年に発見しています。生環境構築史Webzineでは、そのサキタリ洞と周辺の様子をベースに、旧石器人の生活空間と作業場の構成を論じていただきました。

この洞窟は秋だけ利用されていたことがわかっており、それは前の川で採れるモズクガニやウナギ、洞窟からほど近い海での魚獲りを目当てにした生活拠点としての利用だったようです。また、洞窟は、貝や木材を道具に加工する作業場でもありました。横長で大きなサキタリ洞の内部はいくつかの用途に使い分けられており、川に近い西側は食事や道具づくりの場で、東側は埋葬の場だったそうです。そして旧石器人たちはこの洞窟を拠点に、周辺の川や海といった環境を生活空間としながら、ある領域を季節に応じて機能的に使い分けていた。この回遊的な行動が、約1万6千年間というたいへん長期にわたって続けられていたようです。

人間が能動的にはたらきかけて環境をつくり変え、手入れを続ける場所としての庭、とまでは言えないのですが、そこに何があるのかを知っていて、生活にとって意味の大きな環境を決定し、そこを巡回的に使い分けて、使い続けるという行為と領域が、旧石器時代にはあったということを藤田さんは示してくれました」(松田さん)

続く2つ目の記事が、「盆栽」をテーマとした「極小の庭──盆栽」です。

「盆栽とは何か。当初わたしたちは盆栽を、今日冒頭で確認したような『何かを行うための作業場』としての庭というよりは、美的観点を重視した『ガーデン』のミニチュア的なものではないかと思っていました。しかし最終的には、人間と人間以外の存在が互いに作用しあうものとしての『庭』の、極小の形態だと呼びうるだろうという話になりました。

植物は人より寿命が長いので、盆栽は、人の世代を超えて残り続けます。徳川家が持っていた盆栽が皇室にずっと受け継がれていくというように、盆栽は人の手から手へ、時代を超えて移っていくもので、かつそのときどきでは毎日のように人が手を入れる。その上で植物は、人間の造形の意図を乗り越えていくところもある。かなり独特な人間と植物との関係がここにはあります。

植物と人間の絶えざる関係の中にしか、『盆栽』というものは存在しない。異種との関わり合いの場としての『庭』のなかでも、自然と人工のはざまにおける技巧や技術が非常に濃縮されて発露しているものが盆栽だと捉えました。植物との関わり合いの密度は極めて高く、かつ長期的で形としての完成がない。そんな盆栽の歴史を、『盆栽の誕生』の著者、依田徹さんに書きおろしていただきました」(松田さん)

3つ目は、「アヴァン・エディブル・ガーデニング」という記事。

「まず『エディブル・ガーデニング』というのは『食べられる庭』のことです。そして『アヴァン』は、アヴァンギャルドのアヴァン、すなわち『前衛』や『抵抗』のことで、タイトルは『抵抗の場としての、食べられる庭』という意味です。

たとえばニューヨークやロサンゼルスなど大都市の特定の地域には、まともなスーパーマーケットに行くにも何マイルも移動しなければならないというような、人はたくさん住んでいるにもかかわらず、食の砂漠と化している場所が多数あります。こうした食の砂漠地帯は、黒人や低所得など、都市内の社会的・経済的格差と直接対応している。そんな都市空間のなかで、街路樹の下やちょっとした緑地、あるいは開発が止まっている空き地などを住民がハックして、そこで野菜や果物などの食物を育てるんですね。スターになっている活動家もいるほどです。そうして都市のいろいろな場所を占拠しながら自分たちの食料を確保する人々の実態を、この問題の研究者で、かつ活動家でもあるクリスティン・レイノルズさんに、生環境構築史メンバーのマシュー・ムレーンさんがインタビューした記事です」(松田さん)

そして4つ目が「人でなしの庭──更新世再野生化の試み」という記事です。

「『あたらしい野生の地―リワイルディング』(2013)という映画は、オランダのオーストファールテルスプラッセン(OVP)という、放棄された干拓地に発生した動物たちの壮大な営みを追ったドキュメンタリーです。ここは東京の大田区くらいの面積ですが、世界最大の野生馬コロニーができています。他にも、アカシカやヘック牛など、人類がヨーロッパに到達する以前、一万年前くらい前のヨーロッパにいた、シカやウマ、ウシの原生種に近い大型草食動物を放して、それらが植物を食べることでその干拓地が森になることを抑制しているんです。

まず、なぜ森になることを抑制するかというと、ヨーロッパでは渡り鳥のルートが積極的に保護されているということが発端でした。その干拓地が放置されている間に渡り鳥が立ち寄るようになったのを見てオランダの生物学者たちが可能性を感じ、そこを植物の自動的な遷移で森林化させるのではなく、鳥類のために開けた水面にしておくことにしたんです。それを人が管理するのは大変なので、ためしにそれぞれ30〜40頭ずつの草食動物を放ったところ、大型肉食動物はいないので、ある種過剰に大繁殖しました。

ここでおもしろいのが、渡り鳥のための国際的な保護区にしておくという野生動物保護的な看板を入口としていながら、その一方では『ヨーロッパ大陸にホモ・サピエンスが入り込んでくる前の野生を見たい』という人間の欲望も重ねられた実験区となった点です。人間が、ヒト以前の自然を求めるとは、どういうことなのか。この『Rewilding』という試みは、人間の自然観・動物観を深く考えさせられる最新のテーマです。土地から人間が手を引き、そこを野生にゆずりわたす。そういう新しい人為の可能性、生態系の展開の可能性を感じると共に、たとえばOVPに放されているヘック牛は、ナチスドイツが良しとしたアーリア的自然を表現するため、ナチス時代にヘック兄弟が交配で作り出した牛でもあります。

OVPでは、人間以外の存在のために、人間が初期だけ積極的に関わって後はそこに介入しない、という非常に興味深い『自然』が出現しています。そこでは人間と動物がある目的に対して共同作業をしているとも言えるけれども、その目的は人間の恣意性をどのように脱することが可能なのか。そういったことを考えながら、私が書いた記事です」(松田さん)

これらの4つの記事を通じて、生環境構築史の視座から「庭」について探求した手応えについて、松田さんはこう振り返ります。

「構築4の庭を明確に定義することはまだできません。けれども先ほど述べたように、庭とは原初的な生環境のひとつで、住居にくっついて生まれてきたということと、庭自体が、その場の資源で組み上げられる構築1、交換された素材でつくられる構築2、それから生環境を最大限に拡張し収奪的に地球を資源化していく構築3と、それぞれ応答的に存在し、各構築様式の内部に位置を占めてきたことは確かめられました。一方で、庭ではいつも、人を含む生命が移ろいながら相互作用を続け、多種の環世界が重なり合っている、という通時性と共通性がある。少なくとも構築4の庭は、その重なりが破綻しないように人が関わり続ける作業場ではないか。構築4の庭というものは、構築様式4のあり方と共に、ある種の希望に向けて構想されうるのではないかと思っているところです」(松田さん)

「湧き水」から都市を捉え直す

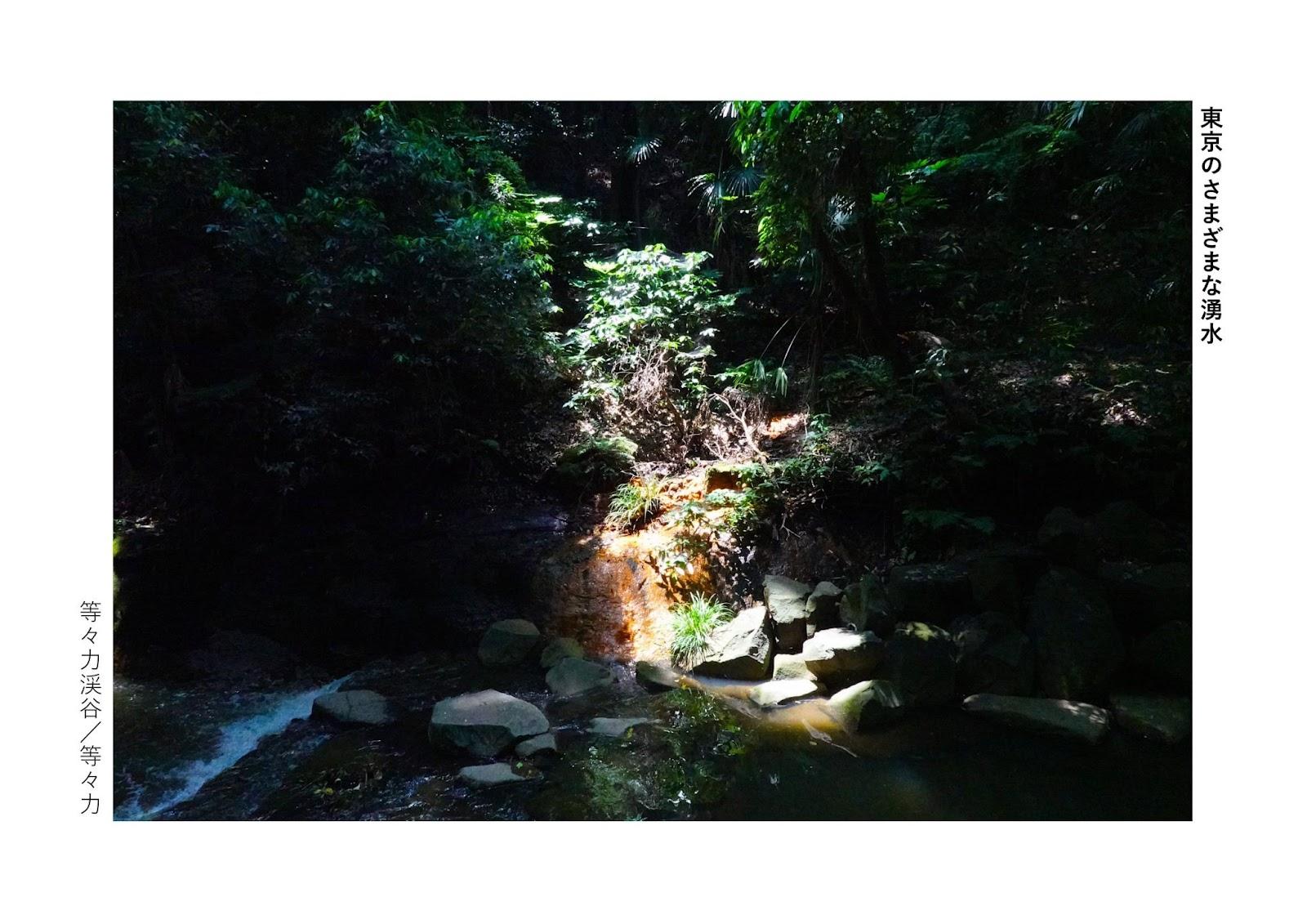

そして、都市、特に東京における「庭」について考えるにあたって、松田さんが紹介してくれたもう一つの具体的論点が「湧き水」です。発端は、「都市の再設定」を特集した『モノノメ 創刊号』での企画でした。

「モノノメ創刊号の『都市の再設定』というテーマに対して、足元から考えたいなと思い、東京を歩くことにしました。そのときに『湧き水』という観点が思い浮かんだんです。調べてみると、都が出している『東京の湧水マップ』というものがすぐに見つかり、そこには600か所くらいの湧水が報告されていました。マップに載っている湧水の分布にある程度の傾向を見出し、湧水だけをたどって東京を5日間歩きました。歩く前に捉えていたおおまかな傾向というのは、線状に分布する湧水と、散在して立地する湧水があるということで、これは崖線と旧河道の跡あたりで湧いているのではないかと考えました」(松田さん)

実際に歩いてみると、東京には滝があったり、地面の下からぶくぶくと湧いている都心の水など、いろいろな湧水地を見ることができたといいます。

「歩いてわかったことは、線状に分布する湧水は川が削った崖線の下にあるということで、崖と川という予測は大体あたっていました。一方で先に思いついていなかったのは、『坂道の奥』にあるという湧水のタイプです。これが、地図上に散在する湧水の正体でした。東京にすごく坂道が多いということは多くの人が体感されていると思うのですが、あの無数の坂をつくったのは湧水だと言えるということが、体系的にわかりました。湧水には2つの型があり、ひとつは崖線タイプで、もうひとつは谷頭タイプと呼ばれるものです。東京の地形は台地に鹿の角のようなフラクタルな形の谷が無数に入り込んでいますが、これは台地上で湧き出した水が流れて地面を削り、結果的に谷をつくりだしたというものです。それがあちこちで合流するので、鹿の角のような形の、さまざまな大きさの谷ができる。その谷が坂道になるわけです。崖線タイプと呼ばれる湧水は、荒川や多摩川などの大きな川がじりじりと台地を削った断面のところへ線状に並ぶタイプです。先ほど都内でも滝が見られると述べましたが、あれは崖線タイプの湧水でつくられていたものです。

こうして見てみると、東京の地形は、湧き水に大きく関わってできています。そもそも湧水は、江戸という巨大都市を非常に強く支えてきたインフラでもありました。神田川や善福寺川、石神井川という、江戸の上水をまかなっていた三つの河川は、すべて湧水の池から流れ出している川です。それらに、玉川上水という人工の上水道インフラを組み合わせてこの大都市が運営されてきたわけですね。また、いわゆる『庭園』という意味での庭に即して言えば、大名庭園などはかなり湧水に頼るかたちで池泉式の庭園というものを実現していました。湧水はもともと、社会と文化のインフラだった。湧水が都市の下部構造を支えて成り立っていたのが江戸・東京という都市のひとつの特徴ともいえます」(松田さん)

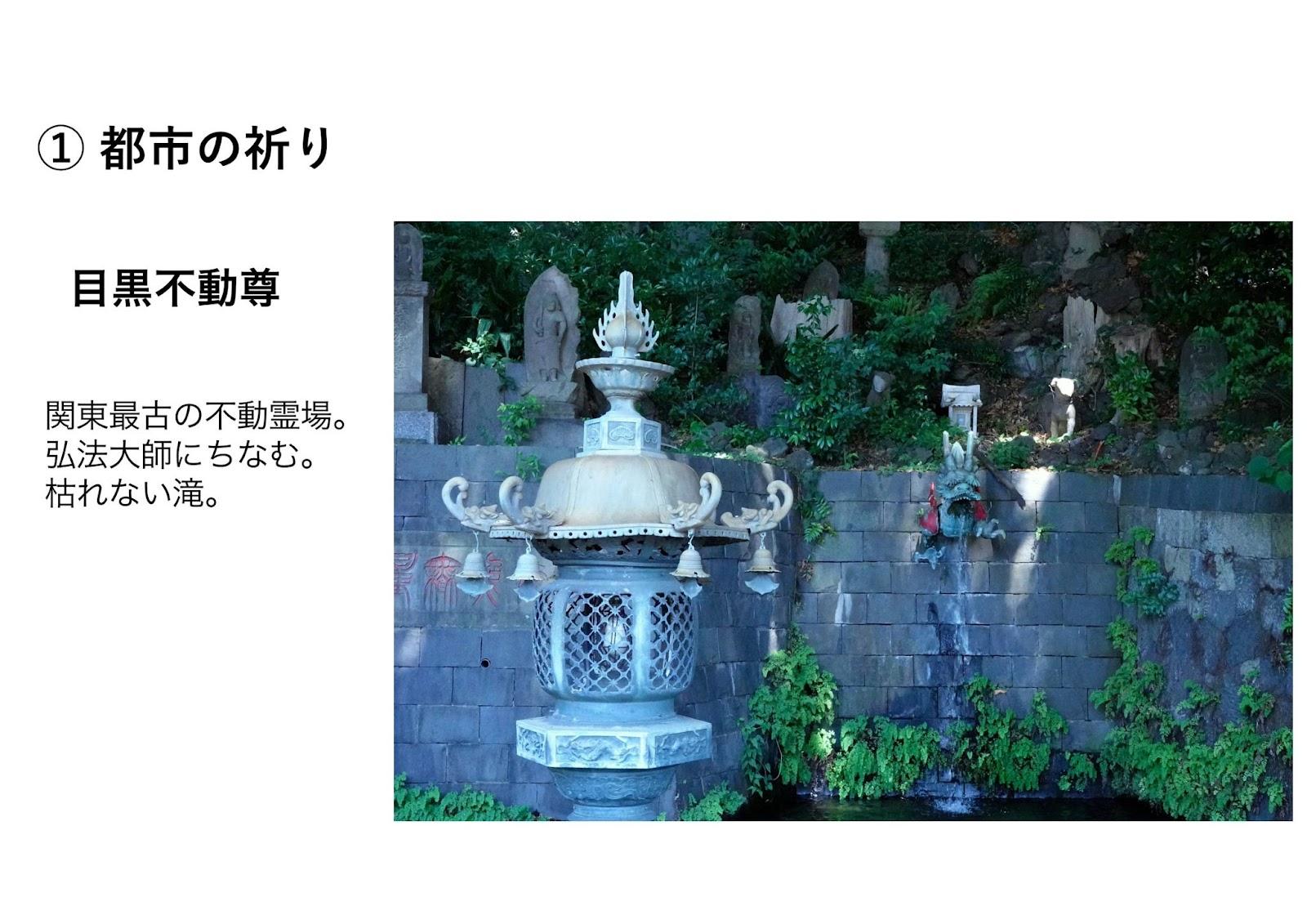

そして、こうして実際に歩きまわりながら都心にいまも残っている湧水の性格を整理してみたところ、それらに付随する「謂れ」に応じて、「祈り」「畏れ」「救い」「備え」の4つに類型化できたといいます。

「たとえば目黒不動は関東で一番古い不動なのですが、枯れない滝があるということで、この地が都市になる前からいろいろな祈願の場所として人々が集まり、通い続けた。そんな意味で、信仰、すなわち『祈り』類型の湧水です。

『畏れ』というのは、たとえば麻布のがま池という池に伝わる、大がまの伝説に見てとれます。武者に殺されそうになった妖ガマが命乞いをし、ある種の恩返しとしてそこの武家屋敷を火災から守ってくれたということで、その後この池は、『上の字』様という火除けの信仰対象になったんです。

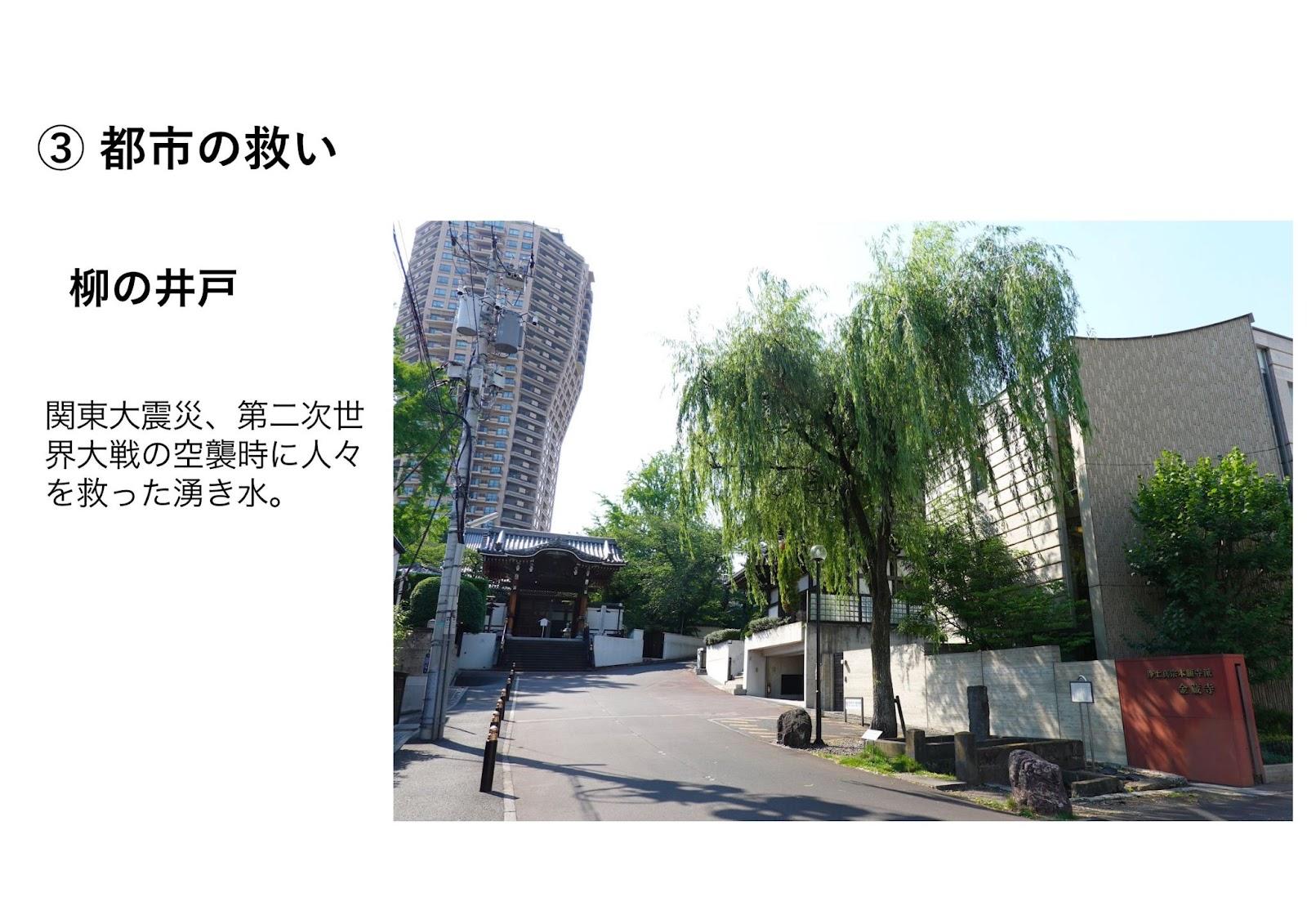

『救い』の類型には、麻布十番の通りの少し奥に、ぽこぽこと地面から湧きだしている柳の井戸というものがあります。この井戸の湧水は、関東大震災や第二次世界大戦の空襲で都市の水インフラ機能が停止したときに、人々を救ったといいます。

また大井のほうにある原の水神池は、個人の屋敷の中にありましたが、野菜の洗い場などとして近隣の農家に開放されていたほか、眼病によいということで遠方からもたくさんの人が集まったそうです。近代化や周辺農地の宅地化によってその役目は終えるのですが、万が一の際に備え、貯水池としてされっているということがここの石碑に書いてあります。プレ『柳の井戸』とでもいうようなもので、都市の『備え』として残されているわけです」(松田さん)

松田さんはその後も、2022年に『東京水辺散歩』(技術評論社)という共著を出しており、そこであらためて湧水と東京の大地における居住の歴史のことをまとめ直したといいます。

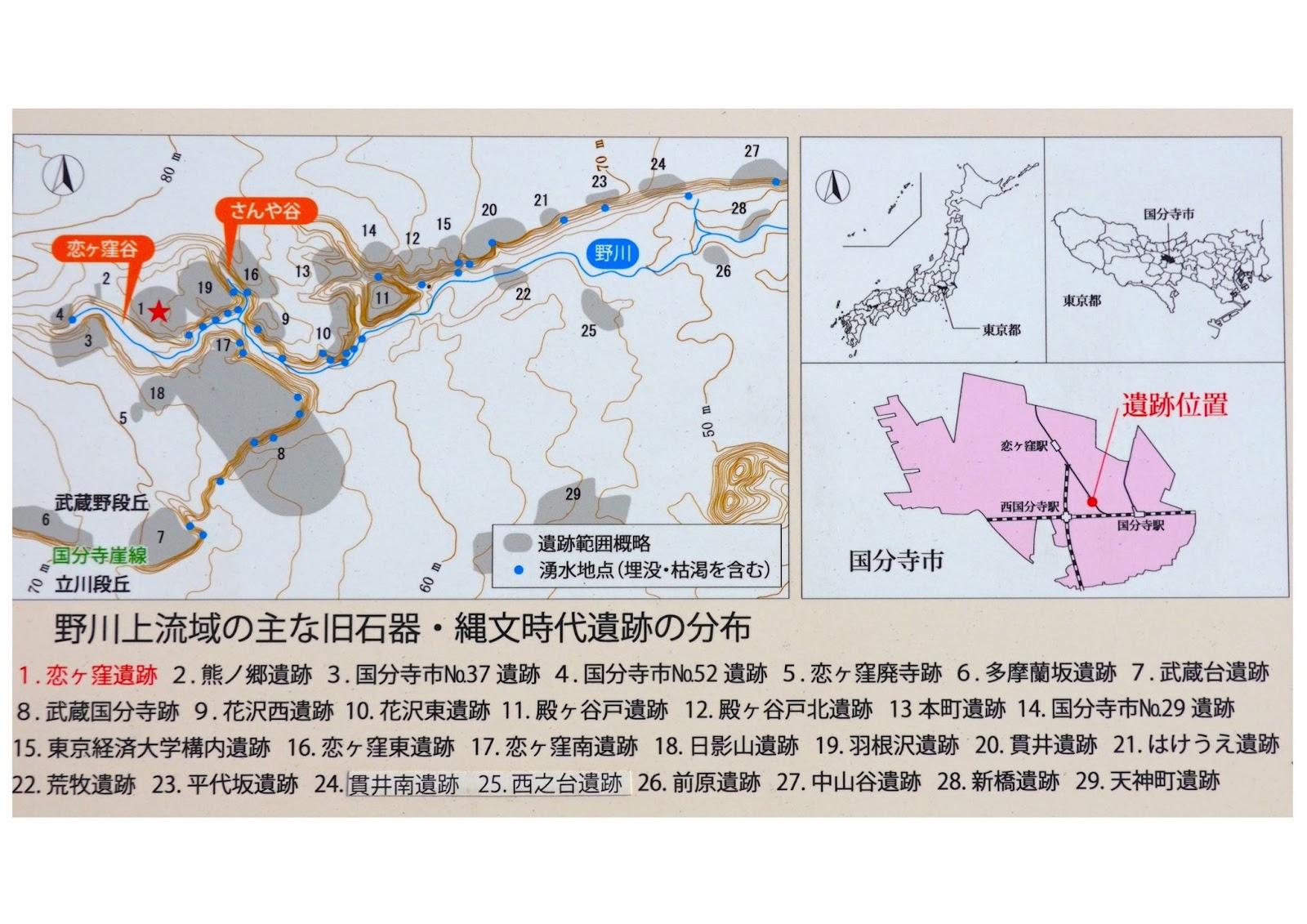

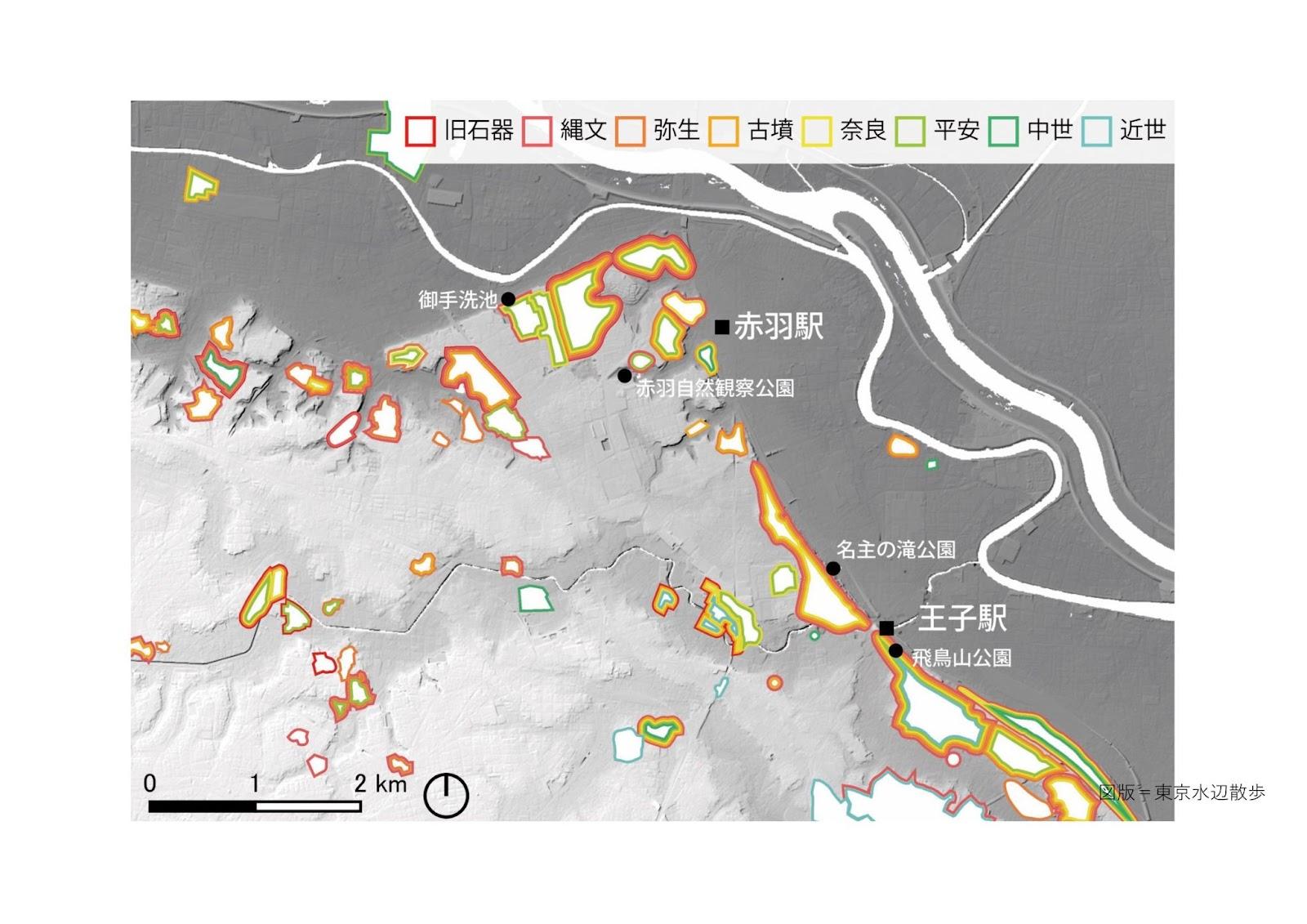

「先ほど崖線沿いに湧水があったとお話ししましたが、あれは、実は台地の上の居住地とセットなんです。以下の図は国分寺の段丘の図ですが、ここに野川という小さい川があります。それが流れるキワの、図で茶色が少し濃い部分が崖線で、そのすぐ下にある水色の丸印が湧水です。台地の下は水が湧くものの、川の氾濫リスクがあるし、地面が湿っているから、台地の上に住むんですね。そこが長期的な居住地になって、場合によってはまだ庭がない時代の旧石器時代から、縄文、古代・中世というふうにずっと住み続けられている、多層的な遺跡になっているところも少なくありません。野川沿いだけではなく、わたしが歩いた範囲でも、王子や赤羽の間の名主の滝公園の界隈や、飛鳥山、赤羽自然観察公園のあたりなども同様で、崖線の上にきれいに並んで遺跡が見つかっています。

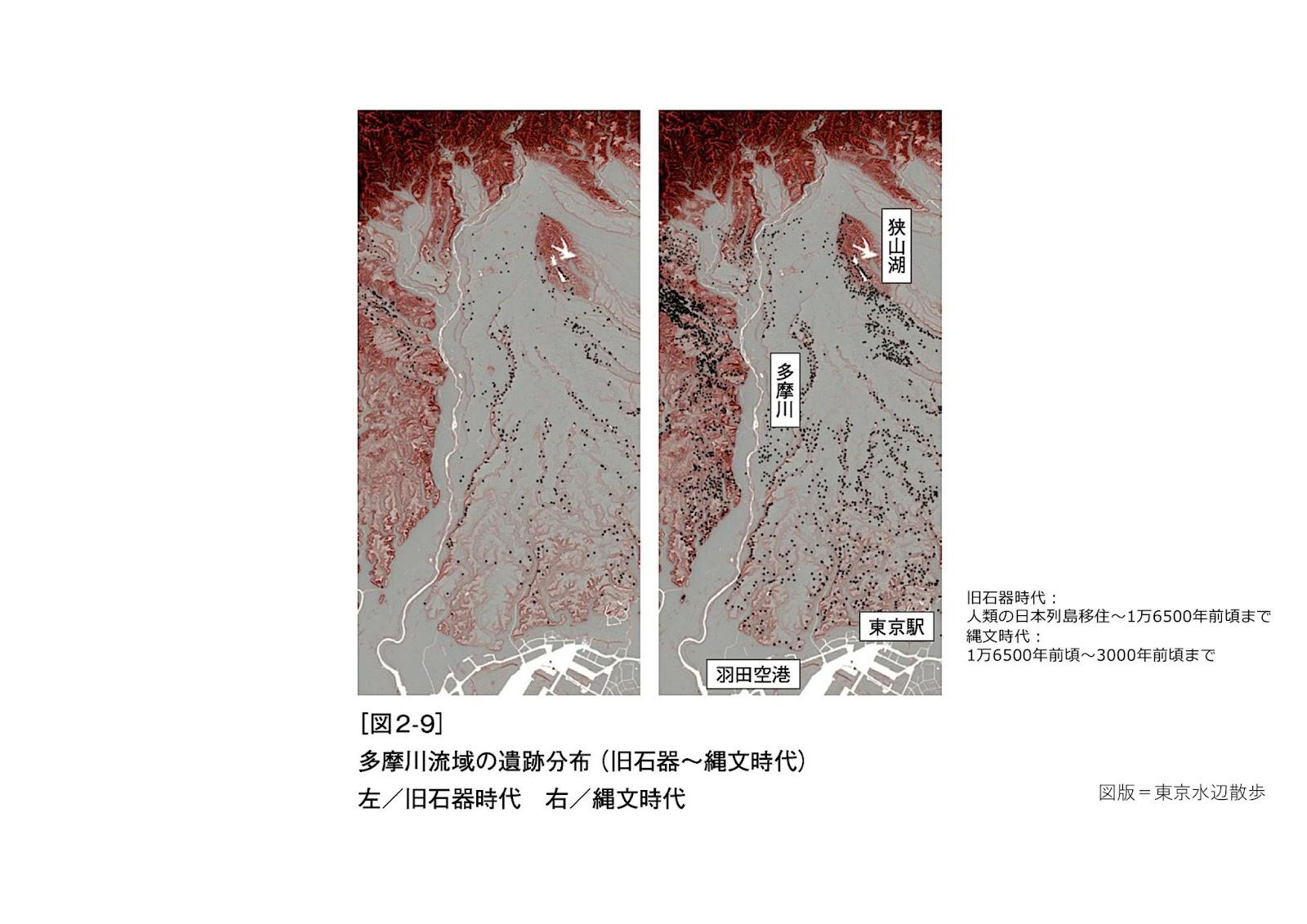

そしてこれは、東京中がそうなんですね。次は以下の図を見てください。左が旧石器時代の遺跡の分布、右が縄文時代のそれで、縦の白い部分が多摩川です。多摩川沿いや台地の内側の崖線上に蟻の行列のように黒い点が見えますよね。それらは縄文時代にさらに増えています。つまり湧水がある崖線や谷の上に人が住んでいるわけで、要するに東京の土地における居住の原型、住み方というのは、こういうものなわけです。

さらに言えば、これは東京に限ったことではなくて、関東平野に広がっています。この構造に最初に気づいたのはさいたま市でのことなんです。2016年に開催された国際芸術祭『さいたまトリエンナーレ』のプレリサーチで、さいたま市中を回ったことがあります。そのときに、古東京湾の奥、大宮の少し東あたりにあって、かつては半島のような形をしていた台地のへりに、旧石器時代以降、場合によっては近世まで綿々と同じ場所が使われていることを示す遺跡群がありました。そういう場所には今も集落があります。埼玉というと、のっぺりした郊外住宅地といったイメージがあるかもしれませんが、いまでも古来の居住ユニットや長期的な居住核が非常に見えやすい土地なんですね。そういった、ある種の生環境ユニットとでも呼ぶべきものが、低地と台地という異なる居住環境を結びながら湧水を核につくられていたとみることができると思います」(松田さん)

「人間ではないものたち」との関係性から、「庭」を考える

このように「湧き水」という視点から都市を捉え直すと、現代の都市生活では気づきづらい、大地と関わる生環境ユニットが浮かび上がってきます。しかし、いまの私たちの都市での土地の感じ方や住み方の大部分は、家賃や地価、利便性などの基準で決められてしまっており、ヒトが本来命をつないできた土地への住み方とはかけ離れたものになってしまっている点を松田さんは指摘します。

「以下の図は東京都内の地価公示価格の分布ですが、たとえばまさにいま私たちがいる大手町のあたりが最高額で(笑)、平米あたり6,000万円近いというとんでもない価格です。それが多摩のほうになると、同じ面積の一辺の土地が約8万円だというほど開きがあります。同じ東京都内でもここまでの差があるわけですが、その差を生んでいるものは、やはり圧倒的に『鉄』の道、鉄道の配置であるとも言えます。けれども、このような状況は、近代、つまり構築3が急拡大した世界に対応していて、長い人類史の中では非常に短い間の土地利用であり、土地、いわば大地の切れ端に対して与えられた交換価値や使用価値に過ぎないとも言えます。

一方で、図の中にある水色の逆三角印の分布は、鉄道網の配置を無視して、まったく別の論理でずらずらと連なっています。これは湧水地の分布です。つまりこれらは、大地の論理、構築0側の構造によってマッピングされてくるものです。そういうものは構築3が支配的な現代都市の中にも確かに存在しています。そういう場所は、水と人間、動物・植物と人間、鉱物と人間、物質と人間、といったような形で、異なる存在同士が接する現場だと思います。トポグラフィーとしては台地と低地の境目であり、人間とそうではない存在の境界領域になりうるという意味で、そこを『キワ(際)』の領域、東京の『キワ地』と名付けてみました」(松田さん)

この「キワ地」に重なっている湧水地を捉えるときに、もう一つ、人間側の視点から重要になるのが、今回のテーマでもある「庭」です。

「先ほど紹介した名主の滝はまさに崖線の高低差をつないでいるのですが、ここはもともと私有地だった場所が一般に開放されたものです。名主の滝の名の由来は、畑野家という王子村の名主の邸内にあったから。そこを開放して、一般の人が避暑に利用できるようにしました。王子や十条のあたりは、江戸の都心の住民が、花見や避暑といったレクリエーションに行くような場所だったんです。

その後明治の中頃に、貿易商の垣内徳三郎という人が畑野家の屋敷を買い取るのですが、彼はそこにさらに手を入れて、自分が好きだった那須塩原の風景を模して『庭園』化します。庭石をいれ、カエデを植え、なかに渓流までつくり、奥深い谷の趣のある庭園としました。しかし、彼もそこを一般に公開したのです。

その後昭和初期に老舗西洋料理店の精養軒が所有することになるのですが、戦後になって都が都市計画法に基づく都市公園に指定するために買収し、昭和35年から都立公園になったという変遷をたどった場所です。この写真が、その貿易商の垣内さんが水を活かして庭園化した部分ですね」(松田さん)

また、大井界隈にある原の水神池という湧水地も、個人の屋敷内にあったところを、まわりで作っていた江戸に供給する蔬菜の洗い場として近隣の農家に開放していた場所で、かつ、その水が目の病に効くといううわさが流れて遠くからも人が来るようになり、祈願の場になったそうです。病が治るとお礼に池へ鯉を放つという風習ができ、それでこの湧水は水神となり、また鯉の塚が立っているのだといいます。

「いまご紹介したのは二つの事例だけですが、私有地だけれど開放されている『庭』的な場所が江戸東京にはありました。また、先ほどキワ地と呼んだような湧水のある崖線沿いの斜面には、人があまり立ち入らなかったために小動物が跋扈するような場所もありました。そんなところで、世田谷の等々力渓谷や日野の黒川清流公園などは、宅地化の圧力のなかで住民たちの努力によって守られ、キワ地性が温存されてきた場所なんですね。

去年、建築史・都市史研究者の陣内秀信さんたちと『東京水辺散歩』をつくったとき、江戸東京と水の関係を長年研究してこられた陣内先生が、こんなことをおっしゃっていました。1970年代の日本では開発圧力でいろいろなものが失われ、また公害も起こっていた時代ですが、そのときに地方では地域のアイデンティティとしての古いまち並みが見直され、保全が進んだ。木曽の妻籠宿や、京都の鳥居本、祇園の白川などが文化財になったまち並みの先駆けです。けれども、東京には保全すべきまち並みはすでになかった。代わりに、住民の生活の周りの環境保護運動が、崖線の緑地帯と水環境に向かった面があるのだと。その代表が日野市の黒川でした。

黒川清流公園は住民運動による保全の度合いが非常に優れていて、大臣表彰などを受けている湧水地で、訪れるとすごく気持ちがいいところです。子どもたちが水流の中でじゃばじゃばと水鉄砲で遊んでいたり、親子でザリガニを採っていたり、一瞬、都内の住宅地とは思えないような光景があります。より都心の湧水地でも、歩いてみると実は同じようなことが起こっていて、いろいろなものと触れ合うことによる学びと教育の場になっている、あるいはなりうる可能性があるな、ということも感じました」(松田さん)

こうした都市における湧水地のあゆみと現在を踏まえ、これからの「庭」を考えるときには、人間同士だけではなく、人間ではないものたちとの関係性について考えることが重要だと指摘し、松田さんはプレゼンテーションを締めくくりました。

「イタリア生まれでオーストラリア育ちのロージ・ブライドッティという論者が、『人間=Man』から『ポストヒューマン』への脱出が必要だということを主張しています。それは、白人で五体満足な男性中心主義の、いわゆるルネッサンス的な万能の人間像の批判にはじまっています。生環境構築史的に言うと、こうした無欠の人間像は構築3的世界と対応的な気がしています。レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた『ウィトルウィウス的身体』をもつ『人間』ですね。人知と技術によって世界を掌握し、つくりかえようとする主体です。そこでは、『人間として完結した人間』が世界の中心にいて、世界を眺め、把握し、ときに支配しようとしています。そこにおいて、どこかが欠けていたり、完璧な『人間』に当てはまらない人たちは、女性や黒人など非白人も含めて『サブヒューマン』や『ノンヒューマン』とみなされ、差別や蔑視の対象とされてきました。人間が世界を管理・調停し、支配できるという考え方をもつのが、『マン』の世界、人間中心主義的な世界です。

ブライドッティはこうした人間像と世界を批判し、そこを脱したポストヒューマンにならなければならない、と言います。そして、そういったポストヒューマンが生きる場、ポストヒューマンの生環境を考えるには、当然、構築3的な都市や建築、土地の使われ方の見直しが必要でしょう。非・Man的な都市空間を獲得していくすべのひとつとして、人間同士だけではなく、人間と非人間の関係の結びなおしが行える場の設定が必要だろうと思います。1970年代にコミュニティという言葉が日本に導入されて一挙に広がりましたが、それはあくまで人同士の関係のことを指していました。ここも一歩進めて、必ずしも人同士だけの関係ではない地域核や共同体のあり方までを考えていく必要もあるのではないかと思っています。以前渋谷ヒカリエでのトークイベントで公共空間を考えるというテーマでお話しし、あのときには『公共』との関係においてもこの話題に触れました。

最後に、冒頭の『庭』の定義に戻りたいと思います。庭は、『何かを行うための作業場』だということを確認しました。それは、手に届かないところにあるのではなく、生活空間、私たちの言葉で言うと生環境の一部としてあるものです。かつそれは、いま述べたように、人間でないものとの関係性やこれからの『公共』というものについて考えるためにも非常に重要な場所として、改めて獲得されるべきものではないかと思います」(松田さん)

[了]

この記事は小池真幸・徳田要太が構成・編集をつとめ、2024年2月22日に公開しました。Photos by 髙橋団。