デザイナー/ライター/小説家の池田明季哉さんによる連載『“kakkoii”の誕生──世紀末ボーイズトイ列伝』。今回からは改めて『トランスフォーマー』について、玩具としてのプロダクト展開を歴史的に辿っていきます。

日本のタカラとアメリカのハズブロ社の2社によって作り上げられた「トランスフォーマー」シリーズは、日本とアメリカ、それぞれの美学の綱引きによって移り変わっていきました。今回はその中でも「合体戦士」に着目し、合体にまつわる日米の価値観の違いをひもときます。

「遅いインターネット」は、PLANETS CLUBの皆さんのご支援で運営しています。記事を読んでおもしろいと思ったら、ぜひPLANETS CLUBにも入会してみてください。

端的に言うとね。

今回からは、トランスフォーマーの展開について補足していきたい。

ここまで「G1」と呼ばれる初期トランスフォーマーのリブランディングがどのような想像力で行われたかを推察し、そしてハリウッド映画版が美学の上でどのように行き詰まったかを整理してきた。いわば原点と現在地点の双方から挟み撃ちにするかたちで、トランスフォーマーが描いてきたイマジネーションを分析してきた。

しかしこれはトランスフォーマーというブランドが歩んできた35年以上の長い歴史の、あくまで両端にすぎない。その歴史のなかで「魂を持った乗り物」の想像力もまた、大きく変遷してきた。補足をしてなおすべてを語りきることはできないが、特に重要だと思われるアイテムやシリーズの宿した想像力について、メディアでの描かれ方と突き合わせながら確認していきたい。

トランスフォーマーは、日本文化とアメリカ文化の両義性に本質があると定義した。ゆえにその想像力もまた、日本のタカラとアメリカのハズブロの関係に象徴されるように、日本的な美学とアメリカ的な美学の綱引きによって移り変わっていった。長い歴史を持つぶん、提出されたデザイン・語るべき文脈もまた膨大である。そのすべてを網羅的に紹介できないことは心苦しいが、重要な想像力を持つアイテムをピックアップして論じていきたい。

合体戦士は強いか、弱いか

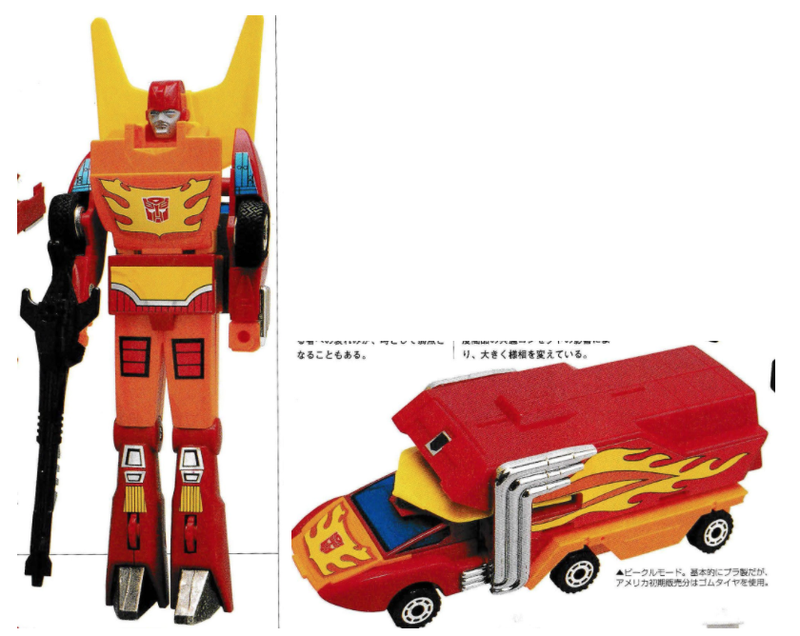

1984年にスタートしたトランスフォーマーはそのラインアップを拡げ、1985年には1つのロボット形態に2つのマシン形態を持つ「トリプルチェンジャー」である「空陸参謀ブリッツウィング」や「輸送参謀アストロトレイン」、また複数のトランスフォーマーが合体する「合体戦士」である「ビルドロン巨人兵 デバスター」といった、印象的なキャラクターが登場した。

まず、この「合体戦士」の受け止められかたについては触れておきたい。「複数の主体を持ったロボット/マシンが合体すると、さらに強くなる」という文化は、1970年代ロボットアニメの時点で確立された想像力であった。タカラにおける玩具発のシリーズとしても「ミクロマン」、そしてそれを引き継いだ「ダイアクロン」の時点ですでに導入されている。

トランスフォーマーがミクロマンやダイアクロンの玩具をベースにしたアメリカ市場向けリブランディングであったことはすでに述べたが、デバスターの原形となった「ダイアクロン 建設車ロボ」もまた、こうした想像力を下敷きにしていると見ていいだろう。

ところがデバスターには、それまでの合体メカとは異なった設定が与えられている。確かに合体によって強力な力を得るのだが、合体する6人の意志がバラバラのため、知力が下がっているという弱点を持たされているのである。

これはアメリカ的解釈が色濃い初期トランスフォーマーならではの設定と言ってよいだろう。つまりこれまでも紹介してきたアメリカ的美学においては、精神を中心として、身体はそれに追従するものだった。この構図は、ドライバーが拡張身体である乗り物を操作する場合にも、強力な指導力を持ったリーダーが指揮する組織にも適用される。複数主体がひとつの身体に織り込まれる「合体」という想像力は、この時点では解釈に工夫が要る存在だったのだ。

合体戦士というカテゴリは人気を博し、以降も数多くのアイテムがリリースされることになるのだが、実は最初からトランスフォーマーとして開発された以降の合体戦士においては、知力の低下という特徴は克服されていることが説明されている。

すなわち、合体という同じコンセプトを持つ商品であるにもかかわらず、ダイアクロンを流用し最初にリリースされたデバスターだけが低い知力という特徴を持ち、かつ以降の商品には引き継がれなかった。

これはもしかしたら「知力低下の設定を思いついたはいいが物語上不便だったので、後続では没にした」というだけのことなのかもしれない。しかし一方で、デバスターと以降の合体戦士の間にデザイン的な差異があることもまた事実である。

ここではこの設定=合体戦士をめぐる想像力が、デザインと手を組んでいると仮定して論じてみたい。

デバスターのデザインは、先述のように、当初はダイアクロンのアイテムとして制作された。建設車から変形する6体のロボットが、おおまかにそれぞれ右腕・右脚・左腕・左脚・腰部・胸部を担当して合体する。とはいえこの合体は玩具としては「完全」なものではなく、デバスターを構成するためのさまざまなパーツが、分割して6体に装着されている。

そして合体後の頭部もまた、この外部パーツに含まれている。つまり玩具としては、6両の建設車を積み上げた上で、最後に別の頭を乗せることになる。一応は胸部を構成する個体「グレン」が頭部を輸送しているのだが、合体の際にはいったん取り外さなくてはならない。すなわち6体を積み上げたそのてっぺんに、頭を乗せるプロセスをもって合体は完了する。

アメリカ的な想像力において、精神=頭が別の場所からあらわれて載せられ、その意志が誰のものなのか判然としないことには──少なくとも幾つかの身体が集められてひとつの主体を構成することには、違和感があったのだと思われる。もし「中心」を持たないデバスターの合体システムが持つ文化的違和感を、キャラクターメイキングの作法に当てはめ弱点に配置することで魅力を引き出したとしたら、これは極めて創造的な工夫といえるだろう。

スクランブル合体戦士はいかにして知力の低下を克服したか

知力低下を克服した以降の合体戦士には、デバスターと異なるふたつのデザイン上の特徴がある。ひとつは合体する戦士が6体から5体に減っていること。そして手脚を相互に交換可能な「スクランブル合体」というシステムが搭載されていることだ。

順を追って説明しよう。まず合体する戦士が6体から5体に減ったことによって、頭部・胸部・腰部が大きめのトランスフォーマーによって担当されることになった。合体時には別の頭部が用意されてはいるのだが、すべて元の頭部に被せる形式で統一されている。

そしてスクランブル合体とは、残りの4体の小型トランスフォーマーに共通の規格を採用することで、どの個体も手脚になることができるようにした仕様のことだ。これは同じ合体戦士を構成するチームに留まらず、同じスクランブル合体を採用しているなら、敵味方の垣根さえも超えて合体することができる。

企画と開発のうえで、このふたつの要素がどのような意図を持って設定されたのかは定かではない。しかしこれらの差は結果として、主体の所在をめぐる想像力を大きく変えてしまっている。

まず前提として、スクランブル合体における合体戦士たちは、デバスターのような知力の問題をある程度克服しつつも、依然として統合に問題を抱えているという中間的な描かれ方がなされている。媒体によっても扱いが微妙に異なる点には注意が必要だが、おおむね「全体としてひとつの知性ある人格を有している」が、「なんらかの理由で統一が乱れる場合がある」というリスクを抱えている。

このことを、デバスターとスクランブル合体戦士のデザインの差から考えてみよう。

デバスターは6体のキャラクターが集まってひとつのキャラクターをなすことはすでに説明した。デバスターを構成するチーム「ビルドロン」において、誰がリーダーかは諸説あり定かではない。これは中心となるキャラクターがデザイン上明確になるような構成ではないことと一致している。

一方、スクランブル合体戦士の場合は、中核をなすキャラクターは指揮官として設定されており、玩具の設計上も手脚をなすメンバーとは明確に区別されている。手脚となるメンバー同士は入れ替え可能であるが、指揮官とメンバーは非対称な上下関係にある。そして合体した段階ではじめて指揮官は別の頭部を被り、合体戦士として完成する。

こうしたデザイン上の差異を組織とリーダーシップの問題として捉えると、極めて興味深い分析が可能になる。

トランスフォーマーが、その源流においてはG.I.ジョーのような軍人と軍隊の想像力と密接に結びついていることはすでに議論したとおりだ。トランスフォーマーの物語においてもまた、コンボイとメガトロンというふたりのリーダーと、それぞれのリーダーシップのありよう、すなわち主体としての振る舞いは大きなテーマになっていた。

ここに接続すれば、次のように考えることができるだろう。

デバスターが自らを完全に制御できず乱暴に暴力だけを振るう存在だったのは、リーダーが不在であったからだ。そしてスクランブル合体戦士がある程度の意志の統一を実現できているのは、そこにリーダーが存在するからだ、と。

アメリカのデバスター、日本のライデン

翻って、これを日本における同時代的な合体ロボットの扱いと比較してみよう。アニメーションや特撮で活躍した合体ロボットたちは、トランスフォーマーと異なりその多くでパイロットが乗り込む関係上さまざまなバリエーションやドラマの展開はあるものの、極めておおまかには「合体すれば強くなる」と素朴に考えられていたと言ってさほど問題はないと思われる。

このことは、デバスターの原型となった「ダイアクロン 建設車ロボ」と同じ「変化合体シリーズ」として発売された「ダイアクロン トレインロボ」の扱いを考えれば、よりよく理解できる。

アメリカ展開において建設車ロボがデバスターとしてのバイオグラフィを与えられたように、トレインロボもまた、トランスフォーマーにおいて「トレインボット 重連合体戦士 ライデン」というキャラクターとして再発売されることになった。

両者の構造は、先述のようなメンバー間の対称性という意味では、ほとんど同じとなっている。一応は「DE10系 ディーゼル機関車/パワーライナー」が頭部になる構成だが、ここに彼が全体のリーダーであるという想像力はほぼない。こうした序列とリーダーシップにこだわりがないことは、右腕を担当する「L特急485系 特急列車」に、なぜか「ブレインライナー」という名前が与えられていることからも察することができる。

いかにも日本風の名前からわかるように、ライデンが発売されたのはトランスフォーマーが日本独自展開をはじめた1987年であった。そしてライデンにおいては、知力や意志の統一にかかわる設定は重要なものとみなされていない。このことは、デバスターとスクランブル合体戦士における合体と主体の扱いについての説明が、トランスフォーマーとなったから必要だったのではなく、アメリカ展開であったから必要だったのだ、とするための根拠になるだろう。ライデンにわざわざ「日本生まれ」という設定と和風の名前がつけられていることと関連づけることもできるかもしれない。

デバスターやスクランブル戦士の扱いからは、個々が主体を保ったまま強力なリーダーシップがそこに作用することによってようやく統合されるという、アメリカ的合体観・組織観を見出すことができる。それに対して、建設車ロボやトレインロボ、そしてライデンが象徴しているのは、ごく自然に主体が融合する/してしまう、日本的合体観・組織観だ。

現代においてこうした日本的組織観は、構成員の責任を曖昧にし個人を疎外する、いわゆる「昭和」の価値観として批判されることも多い。しかしこれらの玩具が展開した80年代において、子供たちの憧れについて真剣に考え抜いてきた玩具メーカーが、こうした世界観を強いもの・かっこいいものとしてプレゼンテーションし、そしてそれが実際に子供たちの支持を勝ち取ったということは覚えておきたい。

アメリカ大陸から月面へ飛び立つスペース・フロンティア

こうした「合体」と「組織」にまつわる想像力はさらに発展していくことになるのだが、時系列を考慮して、ここで『超ロボット生命体トランスフォーマー 2010』のデザインコンセプトについての議論を挿入しておきたい。

1986年になると、トランスフォーマーは劇場映画『ザ・ムービー』の公開を経て、新たなアニメシリーズ『超ロボット生命体トランスフォーマー 2010(以下2010)』を展開することになる。

これまでの「実在のメカからロボットに変形する」というコンセプトは大きく変更され、未来感あふれるフィクショナルなフューチャー・マシンから変形するようになった。アニメーションの作劇としても、基本的に地球を舞台にしていた第一作に対して『2010』は他の惑星の描写が増えており、全体としてより「宇宙」に目を拡げたコンセプトになっている。

2020年になった現在から振り返れば、「2010」という年号が、宇宙を舞台にした「未来」を象徴できていたことにはいささか驚かされる。もちろんこれは『2001年宇宙の旅』とその続編『2010年宇宙の旅』からの引用であり、未来というものを予測することの難しさを物語るサイエンス・フィクションのクリシェとして微笑ましく扱ってもよい。しかしここでは、当時の工業技術の圧倒的な発展と技術の進歩のスピードが、「このまま行けば2010年にはこうなっているであろう」という想像力を支えるに足るものだったと捉えておきたい。

確認しておきたいのは、その工業技術の発展が、宇宙の開拓へと向かっていることの意味だ。

アメリカ文化において、フロンティアという物語が重要な位置を占めていることはすでに確認した。20世紀後半のアメリカは、第二次世界大戦を経て冷戦期に突入し、ソ連と熾烈な宇宙開発競争を繰り広げていた。1969年におけるアポロ11号の月面着陸をピークとして、そのフロンティアを月面まで拡大する。ここに至ってアメリカは、新たなフロンティアの「端」に再び到達することになった。

ソ連との宇宙開発競争自体はソユーズとアポロの歴史的なドッキングによりいったんは緩和するが、1981年には初のスペースシャトルであるコロンビア号が打ち上げられ、宇宙開発は最先端技術による未来を象徴するひとつのアイコンとなっていった。

以降、こうした未来のイメージは、フィクションの世界で花開くことになる。1970年代の終わりから80年代前半には、『スター・ウォーズ』『スター・トレック』『エイリアン』『ブレードランナー』といったSF映画作品がアメリカを席巻しており、さまざまな傑作SFデザインを生み出している。今はなきこうした宇宙とフロンティアを結びつけた想像力は「スペース・フロンティア」と呼ばれ、アメリカにおける新たなSF映画ブームを牽引した。

大地から空間へ、現実から虚構へ

『2010』もその展開時期から考えて、直接的にはこうしたブームに乗った企画であったはずである。とはいえ、ここまで状況を整理すれば、『2010』が美学の上でもトランスフォーマーの続編として相応しいものであったことは自ずから明らかになる。

すなわち、コンボイとメガトロンというふたりのリーダーが、トラックと銃という工業製品が切り拓いてきたアメリカン・フロンティアの思想と結びついていたとすれば、その続編たる『2010』が、冷戦と宇宙開発競争の過熱を背景に80年代に展開したSF映画ブーム、スペース・フロンティアと結びついたデザインとなるのは必然といってよいだろう。

総合すると、80年代後半はアメリカン・フロンティアの想像力がふたつのステップを経て先に進んだ時代ということになる。ひとつは月という大地の果てに到達し、その先の広大な宇宙空間へ。そして現実のフロンティアを開拓しきったことにより、ロマンティックなフィクションの世界へ。これは『2010』のデザインが、宇宙を舞台にしたフューチャーマシンになっていったこと、そしてそれが多分にフィクショナルなラインを持っていたことと対応している。

それまでのトランスフォーマーの多くはあくまでタカラなどが開発した既存玩具の再ブランディングであったのに対して、この時期の玩具はハズブロの主導でデザインされたといわれている。そのため全体的なスタイルはリアリティを重視してきたこれまでのトランスフォーマーから切断されているように見える。これにはおそらく、コストや安全基準といった現実的な理由も関係しており、ハズブロ側とタカラ側の連携がうまく取れず開発が混乱したという証言もある。これらの新規設計アイテムは、玩具としての精密さという意味ではやや劣ると言わざるを得ないものであった。しかし『2010』のデザインコンセプトの大きな変化と想像力の飛翔は、『トランスフォーマー』の美学を当時最先端のものにアップデートする、正当な試みであったのだ。

(続く)

この記事は、PLANETSのメルマガで2021年1月21日に配信した同名連載をリニューアルしたものです。あらためて、2022年4月14日に公開しました。

これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。