デザイナー/ライター/小説家の池田明季哉さんによる連載『”kakkoii”の誕生──世紀末ボーイズトイ列伝』。玩具としての「トランスフォーマー」シリーズのプロダクト展開から、引きつづき時代の意志の変遷を読み解きます。

1990年代後半から展開していた「ビーストウォーズ」。ゴリラやティラノサウルスといった動物モチーフがどのような象徴だったかを、アニメーション制作の背景から解き明かします。

「遅いインターネット」はPLANETS CLUBの皆様のご支援によって、閲覧数を一切気にせず、いま本当に必要なこと、面白いと思えることを記事にすることができています。PLANETS CLUBでは、宇野常寛が直接指導する「宇野ゼミ」、月イチ開催の読書会など、たくさんの学びの場を用意しています。記事を読んでおもしろいと思ったらぜひ入会してみてください。(詳細はこちらのバナーをクリック↓)

端的に言うとね。

子供はなぜ「自動車」と「動物」が好きなのか

動物が機械である、という主張は、一見突飛なものに聞こえるだろう。一般に動物は自然の象徴であり、機械は文明の象徴である。そのふたつは、長らく対立したものとして捉えられてきた。

これがどういうことかを説明するために、まず自動車が宿した成熟のイメージがどのようなものであったかをおさらいしよう。自動車は、近代的な主体による意思決定を、工業技術によって拡張する存在だ。精神が肉体を動かし、肉体は自動車を操作し、自動車は操作を受けて、生身では考えられない強大な力でこの世界を走り出し、物理的な作用を与える。それは主体が社会に、精神が物理に作用を与えるためのシステムであり、その構造こそが近代的な主体概念が仮構する理想の身体像であった。

だとすれば、逆に「身体とは機械である」ということもできる。精神による操作を受け、それを物理的な作用に変換する系として考えるならば、肉体と機械は同一の存在としてシームレスに繋がる。有機的であるか工業的であるかという違いは、単なる素材と製造工程の違いにすぎない。肉体もまた、細かな部品が精妙に組み合わされた結果機能する高度な機械であるのだから。

人間の肉体が、自動車がそうであるような「機械」だとするならば、同様に動物も「機械」であるといえる。肉体も自動車やその他の乗り物も、ある機能を果たすためにデザインされている。動物のデザインもまた、環境に適応した進化の結果である。デザインした主体がいるかどうかは問題ではなく、結果として「ある作用を及ぼすために最適化された身体」という意味で、相似のものなのだ。そう考えれば、たとえばブルドーザーが土を押し出すプレートを備えることと、キリンが高い場所の葉を食べるために長い首を持つことは、機能がビジュアライズされたデザインという意味で、玩具のモチーフとしては同様に扱うことができる。

では、人間とのかかわりについてはどうだろうか。「乗り物」は、そこに人間がかかわることができるからこそ「乗り物」たりうる。トランスフォーマーが異星からやってきた超ロボット生命体でありながら乗り物という人間向けインターフェースを持つことで、人間とテクノロジーの関係を描き出していたことは、本連載ですでに分析した。

この論理でいえば、動物は一見人間からは独立した存在に見える。もちろん馬などをはじめとした家畜には人間とのかかわりを持つものもいるが、「ビーストウォーズ」の世界観においてそういった動物が特別の地位を与えられているということはなく、むしろ野生の存在であることが強調されている。では、「ビーストウォーズ」の美学は人間をどのような存在として捉えているのだろうか。

これはやはり、両陣営のリーダーのモチーフによく表れている。G1時代のコンボイ(以下「初代コンボイ」)はトラックに、G1時代のメガトロン(以下「初代メガトロン」)は銃に変形した。これがテクノロジーの持つ進歩と破壊というふたつの側面を表しており、同時にフロンティアの記憶に根ざすアメリカン・マスキュリニティを象徴していることは以前指摘したとおりだ。

では、ビーストウォーズではどうだろうか。「ビーストウォーズ」におけるコンボイ(以下「ビーストコンボイ」)はゴリラに変身し、「ビーストウォーズ」におけるメガトロン(以下「ビーストメガトロン」)はティラノサウルスに変身する。こうしたモチーフと「人間」の関係は、どのように考えればよいのだろうか。

カウボーイとスペースレンジャー、サイバースペース、そしてジャングル

ゴリラとティラノサウルスがそれぞれなにを象徴しているのかは、ビーストウォーズのアニメーションによく表れている。

『ビーストウォーズ 超生命体トランスフォーマー(原題『Beast Wars: Transformers』)』(以下『ビーストウォーズ』)は、カナダのメインフレーム社によって制作され、アメリカでは1996年から、日本では1997年から放送されたアニメーション作品である。本作品は海外ではシーズン3までが制作・放送されたが、日本ではシーズン2・シーズン3は続編という扱いで『ビーストウォーズメタルス 超生命体トランスフォーマー(以下『メタルス』)』として題を改めて放送された。そのため物語は『メタルス』までがひとまとまりとなっている。さらなる続編として『超生命体トランスフォーマー ビーストウォーズリターンズ(原題『Beast Machines : Transformers』)』(以下『リターンズ』)が制作されており、この物語をもって真の完結となっているのだが、かなりコンセプトが深化されているため、いったん『メタルス』までを扱い、『リターンズ』については後ほど言及する。

他の「トランスフォーマー」シリーズの例に漏れず、本作も英語版と日本語版でキャラクターや各陣営の名称などが異なっているが、特に断りがない場合は、便宜上日本語版の名称で統一する。

まず、放送当時において3DCGアニメーションがどのような状況であったのかを、技術的背景と文化的文脈の双方から確認しておこう。

映画『トイ・ストーリー』を扱った本連載の番外編で、筆者は次のように書いた。

1995年の時点でおもちゃというモチーフが選択された背景には、当時の技術では人間を中心にしたドラマを描くのが難しかったという事情があります。『トイ・ストーリー』は、ジョン・ラセターによる1988年のショートフィルム『ティン・トイ』の成功が元になったことが知られています。この作品ではブリキのおもちゃが主人公になっており、可愛らしく非常に豊かな表情の演技を見せます。一方、ディフォルメを極力排する方向でモデリングされた赤ちゃんは、まさに「不気味の谷」という言葉がぴったりであり、物語上でもおもちゃに迫る脅威として描かれます。『ティン・トイ』を引き継いだ『トイ・ストーリー』においても、CGのつるつるした感触を逆手に取って、人工物であるおもちゃの物語を語る、というのが、基本的な路線だったわけです。

1996年に放送された『ビーストウォーズ』は、TVシリーズとしては先験的なフル3DCGアニメーションであった。トランスフォーマーというシリーズがロボットというモチーフを扱っていたことは、当時の技術的制約とは相性がよかっただろうことが察せられる。

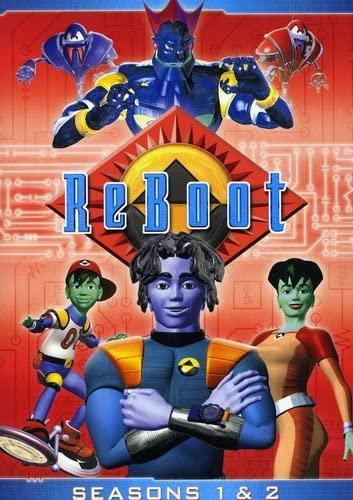

こうした技術的な状況とその対応は、メインフレーム社が先行して手掛けた『リブート』というアニメーション作品のデザインを見ても明らかである。これはカナダ本国では1994年から放送されたTVシリーズとしては世界初のフル3DCGアニメ―ションで(すなわち『ビーストウォーズ』は世界2番目である)、コンピュータ内のバーチャル空間を舞台としており、プログラムコードを擬人化した登場人物が活躍する設定となっている。おそらくは映画『トロン』などを下敷きにしながらも、子供向けにより明るくカラフルなトーンでまとめられているのだが、注目したいのは主要キャラクターのデザインだ。人間の顔を持ちながら肌は鮮やかな紫や緑などであり、意図的に人間から遠ざけることで不気味に見えないような工夫がなされている。実写映画である『トロン』が肌の色を変更することで人間の俳優をフィクショナルに見せていたことと、対称でありながら相似の表現が選択されていることは興味深い。

ともあれこうしたデザイン上の処理を見ても、やはり人間をドラマの中心に持ってくることは難しいというのが、この時期におけるフル3DCGアニメーション界における共通認識であったと言ってよいだろう。

「動物」というモチーフへの大胆な変更が、「乗り物」とは違って人間を必要としないこと、そしてそれによってフル3DCGアニメーションという技法による描写が可能になったこと――これが企画段階から想定されていたのか、それとも動物というモチーフによって結果的に可能になったのかは不明である。いずれにせよ、ここでは『ビーストウォーズ』が「人間」を描画することができなかったことが確認できればよいとしたい。

『リブート』のようなサイバースペース的な想像力と、『ビーストウォーズ』のような動物が登場するオーガニックな想像力は、一見すると正反対なものに思われるが、90年代においてはこれらはむしろ同じ側に立つモチーフであった。この時代には、エコ思想の流行をはじめとして、20世紀的なテクノロジー観、およびそこに結びついたマスキュリニティ批判の文脈が興ってきたタイミングであることはすでに幾度も延べた。すなわち「工業技術・人工・機械」が20世紀の象徴として結びつくとき、「情報技術・自然・人間」はこれに対するアンチテーゼとして同じサイドに置かれることになる。

すなわち、奇妙に思えるかもしれないが、3DCGアニメーションのような情報技術と結びついた先端的な表現は、それが高度なテクノロジーに支えられているものでありながら、価値観としては「自然」の側に立つものであったのである。

おおまかに整理するならば、『ビーストウォーズ』が作られた時代は、「機械」を中心にした価値観から「自然」を鑑みる価値観への過渡期であり、20世紀への反省から来たるべき21世紀への期待が込められた時代だったといえる。

コンボイが守ろうとしたもの、メガトロンが滅ぼそうとしたもの

『ビーストウォーズ』はシナリオの面でもこうした対立の上に作られている。

物語のあらすじは、次のようなものだ。時系列的には、トランスフォーマーG1のシリーズの遠い未来と設定されている。かつて激しい戦争を繰り広げたサイバトロンとデストロンは戦いを終え休戦している。しかしその現状をよしとしないビーストメガトロン(自称初代メガトロンの後継者)は、サイバトロンからエネルゴンにまつわる極秘情報が記されたゴールデンディスクを強奪、逃亡する。それを追うビーストコンボイ(おそらく初代コンボイの子孫にあたる)はこれを追撃、デストロンと共に惑星エネルゴアに不時着する。この惑星ではエネルゴンの影響が強く、現地の動物をスキャンし変身しなければ、長時間の活動は不可能だった。コンボイ率いるサイバトロンとメガトロン率いるデストロンの両軍は、エネルゴンが大量に貯蔵された未知の惑星で動物の姿を取って戦う「ビーストウォーズ」をはじめる。

名称が重なるキャラクターが複数いるためややこしいが、構図としては初代コンボイの子孫たるビーストコンボイと、初代メガトロンの後継者たるビーストメガトロンが対立し、未知の惑星でエネルギー争奪戦を繰り広げていると考えてもらえればよい。

これ自体は、地球におけるエネルギー争奪戦という初代のトランスフォーマーの構図をそのままなぞったものである。しかしそれゆえに、「魂を持った乗り物」と「人間」の関係に注目した作品として発展してきたトランスフォーマーにおいて、「動物」だけが存在し「人間」も「乗り物」も登場しないこの作品の特異性が強調されることになる。

それが意識的なものであることは、『メタルス』で明らかになる。実はサイバトロンとデストロンの面々は、惑星エネルゴアに不時着する時点で400万年の過去にタイムスリップしている。惑星エネルゴアとは未知の惑星ではなく、太古の地球であったのだ。

ではなぜビーストメガトロンは過去の地球に降り立ったのか? その真の目的とは、過去に干渉することで未来を改変し、デストロンが勝利した世界を作り出すことにあった。そのためにビーストメガトロンは、ふたつのものを抹殺しようとする。ひとつは人類。もうひとつは、初代コンボイである。

太古の地球に存在する原人を絶滅させてしまえば、後にサイバトロンと協力することになる人類を消滅させることができる。そして休眠状態にある初代コンボイを殺害することによって、その子孫であるサイバトロンも消去しようとする。

この計画そのものは、ビーストコンボイ率いるサイバトロンの奮闘や、味方であるはずのデストロンの裏切りによって頓挫するのだが、その後もビーストメガトロンの思想は一貫している。

ビーストメガトロンは『メタルス』において、初代メガトロンのスパーク(「魂」を意味する劇中用語だと思ってもらえればよい)と融合し、その意志の影響を受けて、自らの体から有機体を排除しようとする描写が見られる。これはビーストメガトロンの思想が初代メガトロンによって歪められたと見えなくもないが、もとより初代メガトロンの後継者を名乗っていたことを考えれば、むしろ元から持っていた思想がオリジンに立ち返って先鋭化したと見るべきであろう。すなわち、ビーストメガトロンは機械生命体であるところのトランスフォーマーの原理主義者であり、人間とかかわる以前のトランスフォーマーこそが純粋であると信じていることになる。

一方で、ビーストコンボイは初代コンボイの後継者として、現在までのトランスフォーマーを守ろうとする。こちらの思想は『リターンズ』以降に際立っていくのだが、いったんは「人間と乗り物」の側に立っていると理解してもらえればよいだろう。

すなわち、この物語における対立とは、乗り物として人間とかかわってきたトランスフォーマーの歴史そのものを守ろうとするビーストコンボイと、その間違った歴史を消滅させ本来の純粋なトランスフォーマーを取り戻そうとするビーストメガトロンの対立ということになる。

人間を守る森の賢者、機械をまとう暴君トカゲ

さて、ここまでの議論を整理しつつ、もう一度ティラノサウルスとゴリラの問題に立ち返ろう。

まずビーストウォーズは「乗り物」と「動物」をモチーフとして交換可能にした。そして当時の3DCGテクノロジーは技術的にも文化的にも「自然」という要素を持つビーストウォーズとは、同時代的な親和性を発揮する。

しかしそこからは「人間」の要素がこぼれ落ちてしまった。しかしユーザーとプロダクトの関係を定義するのがおもちゃのプロモーションとしての物語に求められることだとするならば、「人間」を無視し続けるのは都合が悪い。キリスト教的・アメリカ的な人間中心主義が根強く文化背景にあればなおさらである。

ゆえにビーストウォーズは、これを再配置し肯定するロジックを組み立てる必要にせまられる。そこで動物というモチーフを3DCGという媒体で語った『ビーストウォーズ』という物語は、「動物」を「人間」と同じく「自然」の側に置き、それを「機械」と対立させることによって、人間と動物を同じ側に置く構図を作り出した。

ここまで来れば、ティラノサウルスとゴリラというモチーフの持つ意味も、理解しやすくなってくる。

ビーストメガトロン=ティラノサウルスは、超機械生命体である過去のトランスフォーマーを理想とし、人間を絶滅させ、やがては自らの肉体からも有機体を排除しようとする機械原理主義者であり、これは20世紀的な価値観と対応している。恐竜というモチーフは、かつて隆盛を誇った、しかしすでに絶滅してしまったものの象徴として機能する。しかもそれは、ラテン語で「暴君トカゲ」の名を持ち、獰猛な印象を持つティラノサウルスでなければならなかっただろう。なぜなら、20世紀的なマスキュリニティのありようは──過去のトランスフォーマーのありようは、と言ってもよい──この時点ですでに暴力と結びついたものとして批判に晒されていたからである。

対してビーストコンボイ=ゴリラは、初代コンボイの後継者として、ビーストメガトロン(および初代メガトロン)の野望を阻止しようとする。人間がそもそも登場しない今作において直接的に人間と交流するわけではないものの、結果として自然と人間の守護者として振る舞うことになる。日本ではあまり知的なイメージがないゴリラであるが、キリスト教の影響で人間中心主義の強いアメリカにおいては、ゴリラのような類人猿こそが、最高の知性と最強の肉体を備えた理想のひとつであった。それを自然の側に立つ正義のヒーローとして描きなおしたことは、さまざまな文化的文脈に照らしても、最適解といえる慧眼であっただろう。

イギリス人のティラノサウルスが夢見た世界

関連して、ビーストメガトロンの声優の演技についても触れておきたい。初代アニメーションにおけるメガトロンはやや上品な(権威的な)アメリカ英語の発音であるが、モチーフとしてはドイツの拳銃であるワルサーP38であった。ここで第二次世界大戦における敵国としてのドイツ帝国のイメージを見ないことはむしろ不自然であろう。

対して、ビーストウォーズにおけるメガトロンはかなり明確にイギリス英語の発音である。アメリカにおける軍の指揮官を思わせる落ち着いたコンボイの演技、そしてカジュアルで若者らしいチータスなどの発音と対比するならば、メガトロンのこうしたアクセントは、そのキャラクター性と突き合わせて貴族的な選民主義の持ち主であることを表現する演技プランと見てよいだろう。

アメリカン・マスキュリニティに象徴される20世紀の美学を牽引してきたアメリカが自らを「新しきもの」「森の賢者」と描き、自分たちのルーツであるイギリスの要素を「古きもの」「絶滅した暴君」の側に配置したことにはいささかの皮肉を感じる。その要素がもたらす構図は「20世紀以前vs20世紀」であり、実際に描かれなければならなかったのが「20世紀vs21世紀」であることを考えれば、旧来的なアメリカン・マスキュリニティはむしろ批判される対象であり、イギリス的なものを敵に設定することで自分たちが正義の側に立とうとするのは牧歌的な自己防衛とも映る。

これは単にキャスティングと演技の問題に留まらず、ビーストウォーズという作品がぶつかってしまった構造的な困難を象徴している。動物というモチーフと3DCGアニメーションという媒体は、「20世紀/21世紀」「機械/自然」の二項対立でいうならば、後者に立つ存在だ。しかしそれまでのトランスフォーマーは当然、前者に立つ存在である。これはこのように言い換えてもよい。アメリカン・マスキュリニティとエコ思想は本来相容れない。しかしトランスフォーマーブランドを背負うビーストウォーズは、前者を否定しないまま後者に「人間」という要素を移動し、自らをアップデートしなければならなかったのだ。すなわち完遂されるべき「正義」と倒すべき「悪」のイメージに、若干の屈託が生まれてしまったことを意味している。

ビーストウォーズは「乗り物」が支配していた男性的な成熟のイメージに、「動物」という新たなモチーフを導入することに成功した。これは時代に沿ったアップデートとして商業的にも大ヒットを生んだが、結局トランスフォーマーというIPそのもの、そこに宿るアメリカン・マスキュリニティの美学を本質から破壊・批判することは選ばなかった。

これは、トランスフォーマーの続編としては当然のことであり、ブランド価値という観点からは正しい戦略だ。しかし「魂を持った乗り物」という想像力について考えてきた立場からは、次のようにも思う。サイボーグの想像力は、人間の身体の拡張を、むしろ人間から分離する方向に展開していくことで、人間的な主体の制約からむしろ自由になっていった。だとするならば、むしろ人間中心主義から離れ、独立した存在として魂を育もうとするビーストメガトロンの思想にこそ、21世紀的な可能性があったのではないのだろうか。

『ビーストウォーズ』では、メガトロンは常にコンボイよりも一枚上手の悪役として描かれる。そのラストでも、メガトロンは策略によりコンボイに一度は勝利する。もちろん、これは過去シリーズにおけるコンボイの死の再話であり、もっといえばシーズンをまたぐための作劇的なクリフハンガーにすぎず、『メタルス』においては結局のところコンボイが勝利する。

しかし、ティラノサウルスがゴリラに勝利し、ビーストメガトロンがその野望を叶えた世界線の物語を、筆者はしばしば考えてしまう。人間が存在しない、魂を持った機械だけのユートピア。機械と動物が等価なものだとするのならば、それこそが真の「ビーストウォーズ」だったのではないだろうか、と。

(つづく)

この記事は、PLANETSのメルマガで2022年3月1日に配信した同名連載をリニューアルしたものです。あらためて、2023年1月28日に公開しました。