デザイナー/ライター/小説家の池田明季哉さんによる連載『”kakkoii”の誕生──世紀末ボーイズトイ列伝』。

今回は『勇者警察ジェイデッカー』について分析します。人間と同じ「心」を持つ、デッカードをはじめとしたブレイブポリスたち。もはや人が「乗り込む」ロボットとして存在する必然性が薄れた結果、本作が直面した課題とは──?

「遅いインターネット」はPLANETS CLUBの皆様のご支援によって、閲覧数を一切気にせず、いま本当に必要なこと、面白いと思えることを記事にすることができています。PLANETS CLUBでは、宇野常寛が直接指導する「宇野ゼミ」、月イチ開催の読書会など、たくさんの学びの場を用意しています。記事を読んでおもしろいと思ったらぜひ入会してみてください。(詳細はこちらのバナーをクリック↓)

端的に言うとね。

「人間」になっていくロボットたち

ダ・ガーンは地球の意志ともいえるような超存在にその人格の根拠を置いていた。しかしジェイデッカーのブレイブポリスの人格は、あくまで超AIという人間が生み出したテクノロジーである。これ自体はマイトガインの勇者特急隊にも存在した設定だったが、それはあくまで旋風寺舞人が所有する旋風寺コンツェルンのテクノロジーのひとつにすぎず、超存在「ではない」意志の根拠として設定されただけで、深く掘り下げられることはなかった。

しかしジェイデッカーは超AIによって生まれた人格そのものを主題にしていく。デッカードをはじめとしたブレイブポリスは、主に人間たちとの絆を通じて「心」を獲得していく。単なるAIではなく、人間と同じ「心」を持つがゆえに、ブレイブポリスはスペックを超えた能力を発揮する。「心」を獲得することで、デッカードたちは「成熟」していくのだ。

ところがこれは難しい問題を呼び込んでしまう。「心」は勇気や愛といったポジティブな感情を通じて力を与えるが、同時に怒りや嫉妬といったネガティブな感情ももたらす。となれば、警察組織に所属するロボットという暴力装置が、そうしたネガティブな感情を持ってしまうことになる。実際に、ビクティムやフォルツォイクロンといった敵となる犯罪者たちは、超AIを持ちながら悪の心を持ったロボットを創り出す。デッカードたちは自らと同じ、心を持ったロボットたちと戦っていくことになるのである。

ロボットが心を持つとき、そこには人間と同じように善悪が生まれる――サイエンス・フィクションとしては、これは論理的で正当な展開といえる。ジェイデッカーはこの主題をベースにして、これまでの勇者シリーズと比較してもシリアスで重厚なエピソードを多く展開している。このような物語構成が玩具の販促としてどれほど効果的であったかを正確に検証することはほとんどできない。しかし少なくとも玩具を契機にしたアニメーション作品としては、シリーズの中でももっとも完成度が高いシナリオを持つもののひとつであるといって差し支えないだろう。

スコットランドヤードからの使者

そしてジェイデッカーは、デュークという「2号ロボ」、そしてレジーナというヒロインの存在を通じて、この問いをさらに深化させていく。

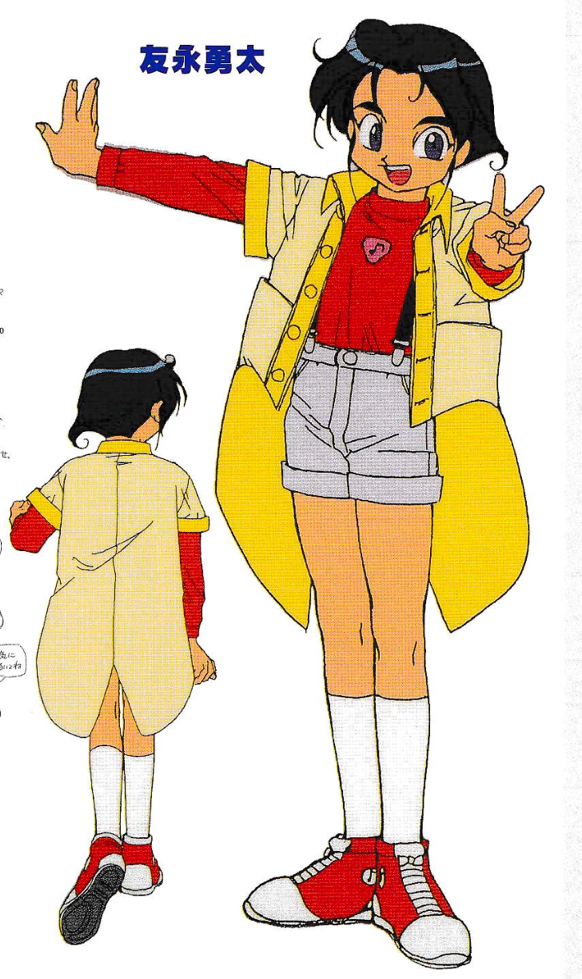

勇者シリーズトイクロニクル(ホビージャパン)p35

再び物語を見ていこう。勇太と絆を育み「心」を得たデッカードはブレイブポリスとして活躍するが、やがて強敵「チーフテン」と対峙することになる。チーフテンは2体1組のロボットで、デッカードたちブレイブポリスと同様、超AIに心を宿している。しかし異なるのは、彼らが宿しているのが「悪の心」であるという点だ。本作では、心を宿すゆえにブレイブポリスはそのスペック以上の性能を発揮すると説明されてきた。同様に心を持った敵は、同格の強敵として――むしろ「悪の心」によって純粋に戦いを好むゆえに、ブレイブポリスを上回る力を持った存在として立ちはだかるのである。デッカードたちは敵が心を持つ自分たちと同じ存在であるがゆえに、戦うことを躊躇する。しかしチーフテンは「ブレイブポリスを倒して最強になりたい」という競争心・闘争心から戦い、ゆえに投降することはない。そしてデッカードは戦いの末チーフテンたちに敗北し、殉職してしまう。デッカードを倒されたブレイブポリスたちは怒りと悲しみを抱き、冷静さを失っていく。

自らが心を持つゆえに、同様に心を持った相手を思いやってしまうこと。そして怒りや悲しみゆえに、ときに判断を誤ること。それはデッカードたちブレイブポリスの脆弱性――「未成熟さ」として描かれる。

「2号ロボ」となるデューク、およびそのパートナーとなるレジーナ・アルジーンは、そのことを鋭く指摘する存在として現れる。デューク(と、その強化形態であるデュークファイヤー)は、デッカードを破ったチーフテンをあっさりと破壊し勝利する。

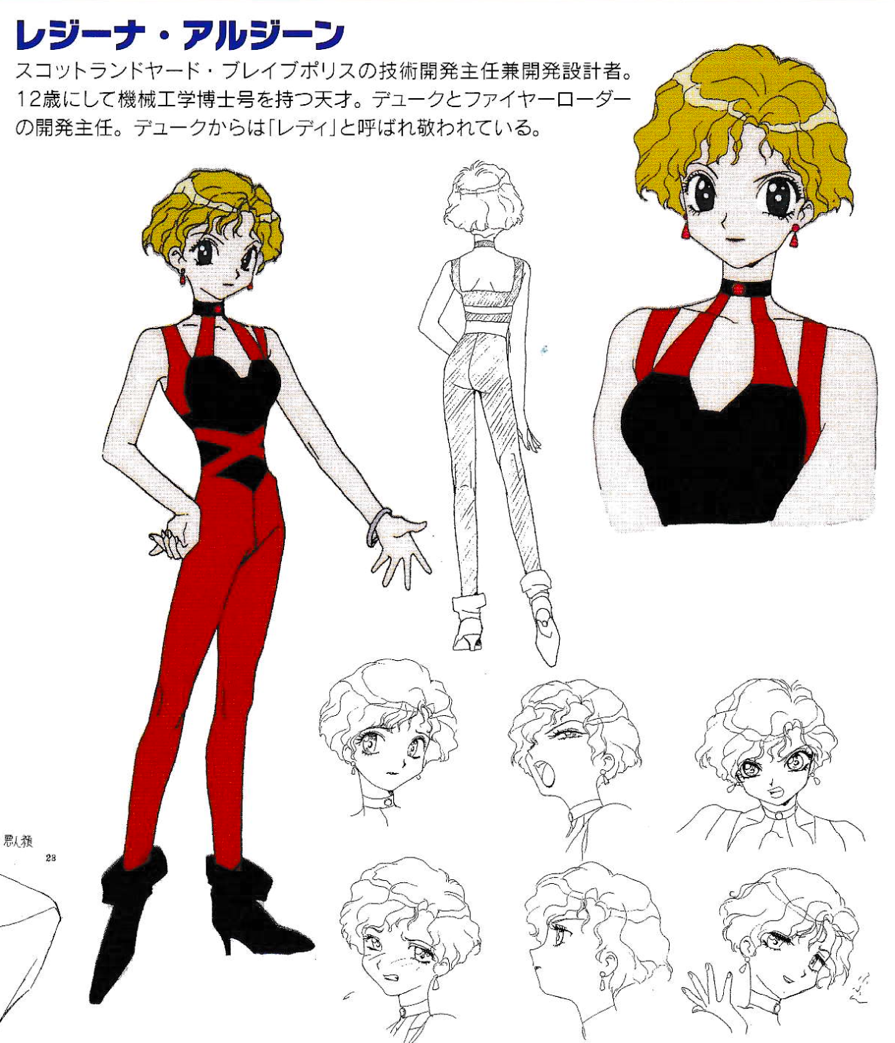

レジーナは12歳にして博士号を持ち、デュークを開発した天才研究者として現れる。ショートカットにイヤリング、勇太より高い身長、肩が出たタイトなボディスーツというデザイン――明らかに勇太と比較して「大人っぽさ」を与えられたレジーナは、勇太とブレイブポリスを正面から否定する。曰く、人間は怒りや悲しみなど、ネガティブな心を持ち合わせるがゆえに、不完全な存在である。暴力装置であるブレイブポリスは、そうした悪しき心を持たない完全な存在であるべきだ。そして勇太やレジーナといった人間はその手本となるべきであるから、怒りや悲しみを表に出してはならない。これを聞いた勇太はこう悲鳴をあげる。「じゃ、じゃあ、僕がデュークの悪い見本だっていうの!」

勇者シリーズデザインワークスDX(玄光社)p139

勇者シリーズデザインワークスDX(玄光社)p140

「キャラクター」を得て「ヒーロー」になるロボット

玩具と成熟のイメージをめぐる問いとして、これは深淵なものだ。レジーナが指摘している問題は、本連載の文脈に置き換えるとこういうことになる。サイボーグの美学は、身体をテクノロジーで拡張していく美学をその基礎に置いていた。だが単なる拡張(乗り物)を通じてマスキュリニティが追求されれば、それは精神から肉体、肉体から社会へと短絡し、暴力へと結びついてしまう。それが20世紀的なマスキュリニティが辿り着いてしまった行き止まりであることをこれまで論じてきた。ゆえにこの連載では、その拡張された身体(乗り物)が独自の意志を持つことで、精神に対して肉体がフィードバックを与えるような回路によってもたらされる中間的な主体を「魂を持った乗り物」と定義し、それを20世紀的マスキュリニティの行き止まりの向こう側にたどり着くためのヒントとして再評価したのだった。

一方で、身体の拡張はその拡張部分が身体から離れれば離れるほど強力になる。たとえばクルマについて考えてみよう。ローラースケートは人間の足の裏に車輪を設置するもっともミニマルな形式の「乗り物」であるといえる。これを人間から分離することで大型化すれば自転車となるし、その動力を外部化すればバイクになる。さらに車輪を四輪に増やし、人間を収納できるようにすれば自動車が生まれ、翼を備えれば航空機となり、やがてフライ・バイ・ワイヤ――空中で機体を制御するための自動化されたコンピュータを搭載していくだろう。身体を拡張し強化していこうとすれば、それは必然的に人間の身体から離れていく。

しかし、乗り物が身体から、そして精神から完全に分離され、魂だけでなく「心」を――人格を持ってしまえば、それは人間と変わらなくなってしまう。「魂を持った乗り物」が、その魂を完全な人格を備えた「心」にまで高めてしまえば、その中間性は失われ、主体としては単なる機械の身体を持つだけの「人間」となってしまうのだ。

そうなれば、もはや彼らがロボット――特に乗り物から変形するそれである必然性は存在しなくなる。そのとき彼らは「魂を持った乗り物」ではなく、ひとつの「ヒーロー」としてそこに存在する。もちろん、人間としての人格を持つ「ヒーロー」だけが体現できる創造力、成熟のイメージは確かに存在する。そして機械の身体を持つゆえの葛藤や、その出自にまつわる懊悩もまた、ロボットであるという設定が前提になければ発生しえない。そういった点に注目すれば、ロボットの「ヒーロー」は、純粋に人間であるような他のヒーローと交換可能であるとはいえないかもしれない。しかし主体という点に注目すれば、それは本連載で定義した変形するロボットのおもちゃが独自性を持つ範囲、そのサイボーグ性、主体の中間性には収まらなくなる。

マイトガインとガンダム、ジェイデッカーとトランスフォーマー

「人間」となったロボットたちは「成熟」を目指し、その先でマスキュリニティを追求しはじめる。その末路を、我々は知っている。人間と同じ心と豊かな感情を持ち、それゆえに相争い続ける存在。そう、それはトランスフォーマーだ。

この連載では、トランスフォーマーがアメリカン・マスキュリニティを体現し、そして西洋的な人間中心主義を反映した結果、人間と同じように戦い続ける存在になってしまったと指摘した。そしてトランスフォーマーというシリーズが2007年から2017年の映画版を通じてそのルーツを辿ることで、かえって自らの戦い続ける宿命から逃れられないことを確認してしまったことを論じてきた。西洋近代的な「完璧な主体」を前提とし、それを社会に反映する装置として身体を拡張していく方向でのマスキュリニティの追求こそがトランスフォーマーの限界であった。その初期に提示されたヒトとモノの相補的な関係性を捨象し、理想の男性像を描こうとすればするほど暴力に飲み込まれていく様を、我々は確認してきた。人間と「魂を持った乗り物」の分離が完全なものとなれば、それは人間と同じ主体として機能する。そしてその主体が成熟を――マスキュリニティの完遂を目指せば、それはチーフテンに――あるいは永遠に相争い続ける「トランスフォーマー」になってしまう。

だからこそレジーナは、ロボットが「心」を持つことを否定する。厳密には「心」によるパワーアップは受け入れながらも、「悪の心」を取り除いた「完全な心」を目指そうとする。ところがそれは不可能なゴールとして挫折していくことになる。敵のチーフテンをあやつるビクティムという人物もまた超AIにかかわる科学者であるのだが、ヴィクティムの目的は「悪の心しか持たないロボットを作ること」「それこそが最強であると証明すること」と設定されている。そしてこれはレジーナが「善の心しか持たないロボットを作りたいという願望」「それゆえに勇太とデッカードを否定すること」の鏡像となるよう配置されている。これは本連載の議論に照らせば理解しやすい。西洋的人間観に基づいて理想の男性的成熟を目指せば目指すほど暴力に飲み込まれていくという構造の確認こそが、21世紀に入ってから映画版トランスフォーマーが行き当たった壁だからだ。逆にいえば、レジーナは世紀末の時点で、2017年にトランスフォーマーが確認する限界をすでに予見していたともいえる。

そして我々は、勇者シリーズの源流にトランスフォーマーがあったことを思い起こさなくてはならない。トランスフォーマーにおいて、人間はその争いの傍観者となりがちであった。そこでトランスフォーマーと少年を、成熟した存在である「父」とそれを目指す「子」として再定義したのが『トランスフォーマーV』だ。勇者シリーズはその関係性を相補的なものと引き直し、命じる者/行う者というロールを与えることで子どもと玩具の関係を確立したのだった。そして少年とロボットの距離をゼロに近づける方向に進んだマイトガインは(乗り込むロボットとしての)ガンダムへ接近することで、勇者シリーズの限界の片側を確認した。この限界点を超えると、少年とロボットはゲームにおけるプレイヤーとキャラクターの関係になり、その主体は融合する。そして今度はその逆側、少年とロボットの距離を同じ「人間」として無限遠に設定したジェイデッカーは、もう片側の限界へと到達する。そしてこちらの限界点を超えると、勇者シリーズはトランスフォーマーへと還り、循環を描いてしまう。「高松勇者」の二作品は、どちらも勇者シリーズという概念が成立する範囲の限界に挑戦している。そしてイギリスから来たレジーナは、勇者シリーズがトランスフォーマーへと循環してしまうルートを象徴しているのだ。

さて、勇者シリーズの玩具におけるグレート合体は、対立する要素を統合することによって成立してきたのだった。すなわちジェイデッカーとデュークファイヤーが合体するグレート合体としてのファイヤージェイデッカーが成立するためには、勇太/デッカードが、レジーナ/デュークが突きつけてくる問題についての解答、すなわち勇者シリーズがトランスフォーマーへ接続され循環するルートからの脱出口を示さなくてはならない。

では果たして勇太はレジーナの問いに、どう答えたのだろうか?

(続く)

この記事は、PLANETSのメルマガで2024年5月7日に配信した同名連載をリニューアルしたものです。あらためて、2024年6月6日に公開しました。(バナー画像出典:「勇者シリーズトイクロニクル」(ホビージャパン)p35)