SNSのプラットフォームがインターネットをどうしようもなく拙速に、窮屈にしてしまっているいま、もっと人間が自由になれる場所を、それも実空間につくることはできないか──そんな考えからはじまった「庭プロジェクト」。建築から人類学までさまざまな分野のプロフェッショナルが、官民産学を問わず集まって知恵を出し合う研究会の模様を、毎月レポートしています。

第5回の研究会では、ボードメンバーである文化人類学者・小川さやかさんによるプレゼンテーション、そしてそれを踏まえた参加メンバーの議論が行われました。主にディスカッションされたのは、タンザニアの商人のインフォーマル経済のあり方を起点に考える、資本主義経済や都市におけるネットワークのあり方についてです。編集部メンバーの視点からそこでの議論をダイジェストする記事の前編では、研究会の前半に「基盤的コミュニズムと人間の経済──タンザニア商人を事例に」と題して行われた小川さんのプレゼンテーションの内容をお届けします。

端的に言うとね。

2010年代以降、「資本主義」そのものを問い直す議論が一層目立つようになりました。

ESG投資やSDGsのように、資本主義の枠内にありつつもそのあり方を見直す動きは大きく普及し、さらには「成長」を至上命題とする資本主義からの「脱」を唱える議論も活発になされるようになっています。

他方、クラウドファンディングや社会起業の普及に伴い「寄付」文化が国内でも少しずつ広がっていったり、人文学的な視座からの「贈与」に関する議論が盛り上がったりと、オルタナティブな経済システムを模索する動きも進んでいます。労働者協同組合が得意とする民主的な事業運営に、最新のデジタル技術を掛け合わせた「プラットフォーム協同組合主義」という考え方も現れました。

従来の資本主義システムのあり方が耐用年数に達しているように見えるいま、私たちはどのような経済システムを構築していくべきなのでしょうか? いかなるスタンスや方法で、資本主義経済とかかわっていくべきなのでしょうか?

この問いを考えるにあたって重要なヒントが、「庭プロジェクト」の第5回の研究会にはありました。この記事では「庭プロジェクト」ボードメンバーである文化人類学者・小川さやかさんのプレゼンテーション、そしてそれを踏まえた参加メンバーの議論を振り返りながら、これからの資本主義経済のあり方、都市におけるネットワークのかたちについて考えます。

人類学とは「日常的なアナキズム」?

情報技術を用いて、人々をサイバースペース経由で実空間に動員していった時代だった2010年代。しかし残念ながら、人間はそこであらかじめハッシュタグによって自覚された、予定調和の事物にしか出会えなかった──こうした状況理解が、「庭プロジェクト」の背景にはあります。そうした状況を打開するため、実質的にはサイバースペースの支配下にある実空間を解放して、事物と直接コミュニケーションできる場所を確保するための都市開発、とくに公共空間の開発における指針を構想するというのが、「庭プロジェクト」が目指しているものなのです(参考:宇野常寛 | プラットフォームに対抗する実空間をつくる──「庭プロジェクト」とはなにか(前編))。

では、サイバースペースの支配下から解放された都市空間のあり方とは、いかなるものなのでしょうか? その具体像を探求していくにあたって、現代都市の新しいネットワーク構想について、その背景にある経済システムのあり方も含めて手がかりを与えてくれたのが、ボードメンバーの一人である小川さやかさんです。

小川さんは文化人類学、中でも経済人類学と呼ばれる領域が専門です。主にアフリカ地域におけるインフォーマル経済を研究しており、これまでタンザニアの「マチンガ」と呼ばれる行商人のフィールドワークをもとにした研究や、チョンキンマンション(重慶大厦)での滞在をもとにした香港のタンザニア人組合についての研究などを行ってきました。

文化人類学では、参与観察という研究手法を使って、他なる世界のフィールドワークを実施するという研究スタイルを取ります。小川さんはジェームズ・スコット『実践 日々のアナキズム』という本を引きながら、自文化が絡めとられている「こうでなくてはいけない」を常に相対化する訓練を重ねる文化人類学のプロセスを「日常的にアナキズム的な見方をしている」と表現します。

「この本(『実践 日々のアナキズム』)に『アナキスト柔軟体操』という概念が登場するのですが、人類学者が考える『アナキズム』というのは、一般の人たちが想像するような(一般に「無政府主義」と訳される)ものとは少し違うんです。スコットら人類学者が論じていることは、私たちの今の秩序は、無名の人びとが法や規則に対して無視したり抵抗したりする日々の実践を通じて、初めて維持されているのだということ。

たとえばパリのタクシー運転手さんたちは、国が不当に値段を釣り上げたり不当な規制を作ったりすると、『完璧に交通ルールを守る』というストライキをするんです。想像するとわかるように、本当に全員が法定速度で走ると、あっという間にパリの交通が麻痺してしまいます(笑)。私たちが作っている交通秩序というのは、本当は『このぐらいはスピード出していいかな?』などと各々が考えることで成り立っているわけです。

このように人々の知恵や生活の中の道義が反映されて自生的な秩序が作られていることはとてもおもしろいことであり、そのことを改めて評価しようという主張をするんですね。かつてドイツ人がベルリンの壁を破ったように、いつか我々は正義と合理性のために重大な法律を破るよう求められるかもしれない。それが本当に求められる重大な時のために、たかが信号無視だけだとしても、常日頃から理にかなわないいくつかのささいな法律を破る。自分の頭を使って、そのほうが正しく理に適っているのかを考えましょうよ、とスコットは言うんです」(小川さん)

タンザニアの商人はなぜ貯金をしないのか?「生計の多様化」という深い戦略

こうした「アナキスト」的な方法論を取りながら、タンザニアの商人のインフォーマル経済を研究している小川さん。

そもそも、インフォーマル経済はなぜ存在するのでしょうか? アフリカでインフォーマル経済が注目され始めた当初、誰もが「やがて経済が発展して現代化が進めばなくなってしまう経済」だと信じ、国際労働機関(ILO)などもそこに暮らす人々を不安定労働層だとみなしていたといいます。しかし、実際には経済発展しても、なくなるどころかインフォーマル経済もどんどん発展してゆき、近年では先進諸国ですら拡大している。そのメカニズムについての研究の結果、インフォーマル経済は我々が住む経済圏とはまったく異なる独自の世界観で成り立っている経済なのではないか、と考えられるようになっているといいます。

「その一つの特徴として『生計の多様化』があります。タンザニアの人たちはみんな自分の家を建てるのですが、そのためにまず収入源を増やそうとするんです。たとえば私が2003年に出会ったピーターくんは、当時古着市場で露天商をしていました。しばらくしてその儲けで中古の冷蔵庫を市場内に設置してソーダ販売を始め、今度はソーダ販売の利益をコピー機の購入に充て、それを近所の文房具屋に貸し出した利益で二台目の中古冷蔵庫を購入する……といった形で事業を拡大していく傍ら、その他の副業も増やしていき、翌年には市場内の倉庫のオーナーとして商人たちから倉庫使用料を得るようにもなりました。

こうして複数の商売を増やしていき、ときには儲からない事業は畳んでしまったりもしながら資金をかき集め、十数年先の開発を見越して郊外の土地を安く買うわけです。そしてある程度資金が貯まったら、砕石や煉瓦などの建材を買い集めて、まずは家の土台だけを建てる。次は、セメント袋をいくつか購入して、ひとまず一部屋だけ完成させる。建設途中は最貧層の人たちに部屋を貸し出して家賃収入も増やしていき、中心地に近い土地にどんどん部屋を増やしていくわけです。ただ、もし商売にしくじったり病気など不測の事態に陥ったりしたら、一度建設を辞めて途中まで建てた家を誰かに売り、再び収入源を増やすフェーズに戻る……この人生ゲームを繰り返していくんです」(小川さん)

そして「生計の多様化」は、誰かに仕事を任せていかないと成し得ません。露天商をしながら仕立て屋さんをして、荷車引いて……と一人で賄うことには限界があるので、当然誰かに道具や資本を与えて仕事をしてもらうことになります。ここで興味深いことに、その後ある程度元が取れると、その道具や資本を、一旦仕事を振った人にあげてしまうといいます。

「それゆえ貯金をする人もおらず、タンザニアだと18歳以上の人口のうち、銀行口座を持っている人は約20%しかいないんです。経済的な成功者や、担保となる土地を持っている人はたくさんいるにもかかわらず、『生計の多様化』を通じて複数のビジネスに投資したり、仕事がない人に業務を与えたりしているから、貯金ができない。『お前タクシー買ったんだろ。仕事がないから俺に運転手をさせてほしい』といったことを言ってくる層が大量にいて、そういう人たちのために仕事をひねり出して、どんどん新しい小さな仕事を作って振っているわけです。

こうして自分の経営にばかり投資したり、他人に金銭を分配したりすることが、インフォーマル経済が規模的に発展しない理由だと言われてきました。でも、規模の発展を遂げることは国家の経済発展などには大事だけれど、個人の成功からするとどうでもいいことなのではないかと私は思います。彼らは『どんなビジネスだっていずれは行き詰まる』という前提を持っていて、事業が回っているうちに次のおもしろいことを考え、そのために誰かに仕事を回しておき、お金を少しずつでももらって次の資本を稼ぐ。これぞ賢さだ、ということを言うんです」(小川さん)

このように仕事の資本を与え、「自分に恩がある人間」が増えていくことを、小川さんは贈与論の視座から分析します。そこで参照するのが、マルセル・モースの『贈与論』における「贈り物に対する返礼が起きるのは、贈り物にとりついた精霊『ハウ』が、与え手のもとに戻りたいと望むからである」という議論。すなわち贈り物を受け取った人は、それを返すまで誰かの魂と一緒に生きていることになるという議論ですが、「タンザニアの人たちはこの作戦で生きているのではないか」と小川さんは見ています。

「これは別にオカルト的な話ではなく、たとえば恋人にもらった手編みのマフラーなどには、ある意味ちょっと怖いですけれど、絶対に何かが憑いていますよね(笑)。あるいは逆に、そういうものを捨てることが、恋人との関係を断ち切る儀式になったりもします。モノでなくても同じで、何かをしてくれたという親切にはその人らしさのようなものが宿っており、その与え手の思いに応えるために頑張って生きようと考える人たちは、けっこういると思うんですよ。仕事を与えたり、再起を図るチャンスをあげたりすることは間違いなく、記憶に残る贈与であるわけです。

そう考えると、支援を求める若者たちに道具や仕事を与えるということは、自分の一部を与えて生涯にわたってその人の人生に作用するという、かなり深い作戦であるわけです。『こういうタイミングでこういう贈与をすれば、絶対私はこの人の印象に残って、この人と一緒に生きられる』という、ある種の自分の『分身』に頼っていく生き方の合理性をみんなが語るわけです。

タンザニアの商人をはじめ、インフォーマル経済の従事者たちはそうやって生きています。生活が苦しいときには、なじみの惣菜売りにツケで食べさせてもらう。家具を作るにも、商品を買うにも、病院に行くにも、なるべく伝手を頼って相場よりも安くしてもらう。いまのビジネスがうまくいかなくなったら、自分がかつて助けた仲間のうち成功している人に便乗したいと頼み込むわけです」(小川さん)

こうした「生計の多様化」戦略が当たり前のように取られているからこそ、タンザニアの商人たちは、人間関係も多様化させているのだといいます。

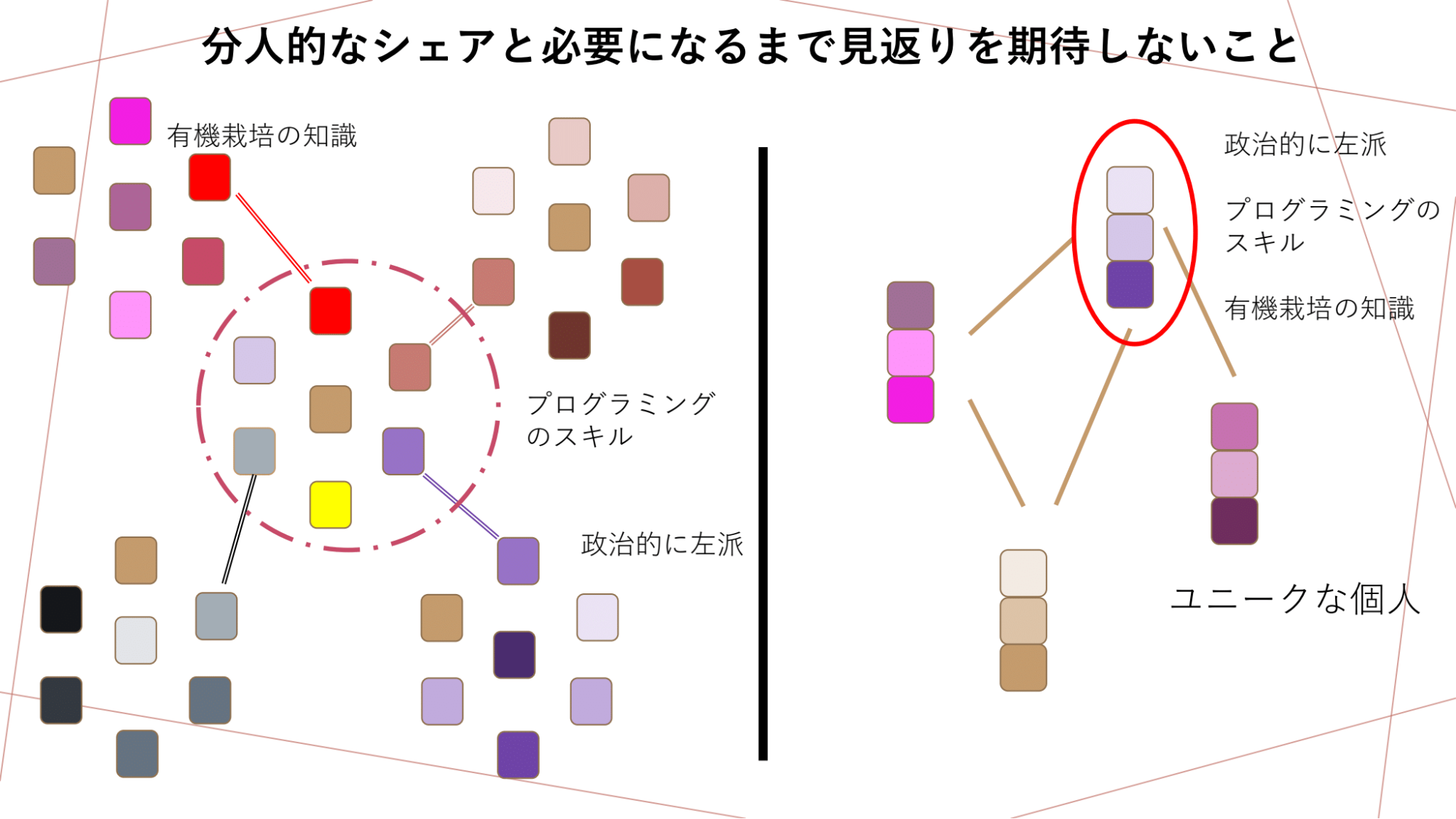

「彼らは『趣味志向が似ていて、政治的立場が同じようなタイプの個人とつながる』とは考えず、むしろ自分とは違ういろいろなタイプの人と関係を築こうとします。そして、たとえばパソコンが壊れたけれどお金もないし、機械の知識もないという状況に置かれた時に、『あいつプログラミングできたはず』と思い立ってすぐに電話をするんです。つまり、必要になったときに必要な人から情報をもらえばいいわけで、自分の中に知識を蓄積する必要はない。外付けハードのように知識やスキルが散らばっていて、自分の『個』としての輪郭がぼやけているとも言えます。

ですから、付き合う人間の中には、たとえばスリとかもいたほうが絶対にいいんですよ(笑)。私も何回もスられたことがありますが、警察に相談しても『そうですか。ポリスレポート書きましょうか』となって終了である一方、盗品ディーラーや強盗団の親分とかと仲良くしていると、『私携帯取られたの。私の携帯あったらすぐ止めて!』とお願いして取り戻せます(笑)。また思想的にもいろいろなタイプの人に声をかけておけば、自分の思想が変わったときにはとりあえずそちら側に行くこともできる。そういう形で人間関係も同時に多様化していくわけです」(小川さん)

「商業経済」と「人間経済」──グレーバー『負債論』から考える

こうした即時的な見返りを期待しない贈与に関して理論的に考える際に、小川さんがよく参照するというのが、デヴィッド・グレーバーの『負債論』です。

この本でグレーバーは「負債の歴史を語ることは必然的に、市場の言語がいかにして人間生活のあらゆる側面に浸透してしまったのかを再構成することになる」と論じているといいます。本来は単なる贈与におけるモラルだった「負債」が、いつの間にか「絶対返さなければいけないもの」として扱われるようになってしまったのだと。そして、現在の「商業経済」は人類史的に見るとけっこう新しいもので、人類史のほとんどの時代は「人間経済」が支配的だったとも論じており、小川さんはこの点に注目します。

「『人間経済』というのは、経済の主要な関心が、人間関係を作ったり破壊したりすることにある経済のことです。たとえば花嫁と牛10頭を交換する『婚資』というものがあるのですが、これは『どれだけ私の宝物を積んでもあなた様の価値には見合いません』という誠意を見せることで、花嫁は何ものにも代えられないものなのだと証明する儀式だったそうなんです。だから人間経済において貨幣というのは、何よりもまずそれよりはるかに価値があるものとして人間がある、ということの証として存在したわけです。

人間経済においては、それぞれの人格というのは唯一のものであって、比類なき価値を持っていました。その理由をグレーバーは『それぞれの人格がいろいろな人たちの関係においてただ一つの結合中枢になっているからだ』と言っています。たとえば一人の女性は娘であり、姉妹であり、愛人で、ライバルで、仲間で、教育者で……といった形でいろいろな人たちを結びつけるハブになります。だから女性と貨幣を交換するということは、こういう人間関係のハブを手に入れることであって、それは人間関係を作ったり維持したり、切断したりすることを意味します。

かつての貨幣は富を蓄積する手段ではなく、人間関係を作ったり破壊したりする社会的通貨として機能していたわけです。しかし人間経済が商業経済に取って代わられるとき、それがおかしなことになる。人間をその人たらしめているいろいろな文脈から切り離して、『人間は基本的に平等で同じ存在なのだ』と想定する暴力が働くのだとグレーバーは主張します」(小川さん)

こうした見地から、グレーバーは「互酬性」に対して非常に批判的な言及をしているといいます。一見すると互酬性というのは「相互扶助」とも捉えられ、公平で望ましいイメージがありますが、これはよくよく考えると市場交換と同じく均衡のとれた交換原理の変種に過ぎず、それこそ「負債は返さなければならない」という勘違いを引きおこすものなのではないかと。そして、互酬性には回収されない人間関係として、グレーバーはコミュニズムの問題も取り上げています。

「グレーバーは、一般的に言われるコミュニズムと区別するために『基盤的コミュニズム』という言葉を持ち出し、『コミュニズムの状態というのは、いかなる損得計算もされていないのみならず、そういうことを考えること自体がおかしく感じられる状態である』と述べて、共産主義のように生産手段の共有などとは関係がないと言っています。たとえば私たちの日常でも、いちいち相手への返礼を考えないことはたくさんありますよね。『ちょっとタバコの火貸して』と言うときに『ここでタバコの火貸してあげたから次には……』とは思いませんし、『コピー用紙あそこに置いといて』と言ったときも『ここで借りが二つ分できた!』はなどとは考えません。そんなことをいちいち清算していたら、社会は回らないですよ(笑)。そういう対価を計算しない人間関係というのは、本当はそこら中にあるわけです。

しかも私たちは日常的な人間関係においては、たとえば誰かが遅刻するとして、多少は天候のことも考慮するし、『あいつはこういう性格だからな』『あの人最近子ども生まれたばっかりだからきっと大変なんやろな』などと言って、その個人が置かれた文脈について想像したりします。それらを完全に無視して『なんで遅刻したのか』と怒ったりはしないわけですよ。しかし商業経済になると、こういった文脈がいきなりなくなってしまう。実際、成績や給与の対価を考えるときに、『あの人は手が3センチ短い』『あの人はちょっとおちゃめだ』ということを考慮に入れたら、ほぼ計算不能ですよね(笑)。

だけど本当は人間はそれぞれ全然違う状況を生きていて、違う能力や身体を持っているわけです。しかしいま言ったとおり、仕事が遅い理由をいろいろ考えていたりしたら社会が回らないと私たちは信じている。これが、商業経済が人間経済を凌駕したという調査なんです。人間が形式的に同じだと仮定するからこそ、負債が生まれるわけです」(小川さん)

なぜアフリカではeコマースが普及しないのか?人間経済を取り込んだ商業経済

こうしたグレーバーの「人間経済」と「商業経済」についての議論を踏まえ、小川さんはタンザニアの商人たちについて「人それぞれ人格は違っていることを意識してそれぞれの違いに働きかけていくことによって、人間経済を商業経済の中に取り込んでいるように思える」と分析します。

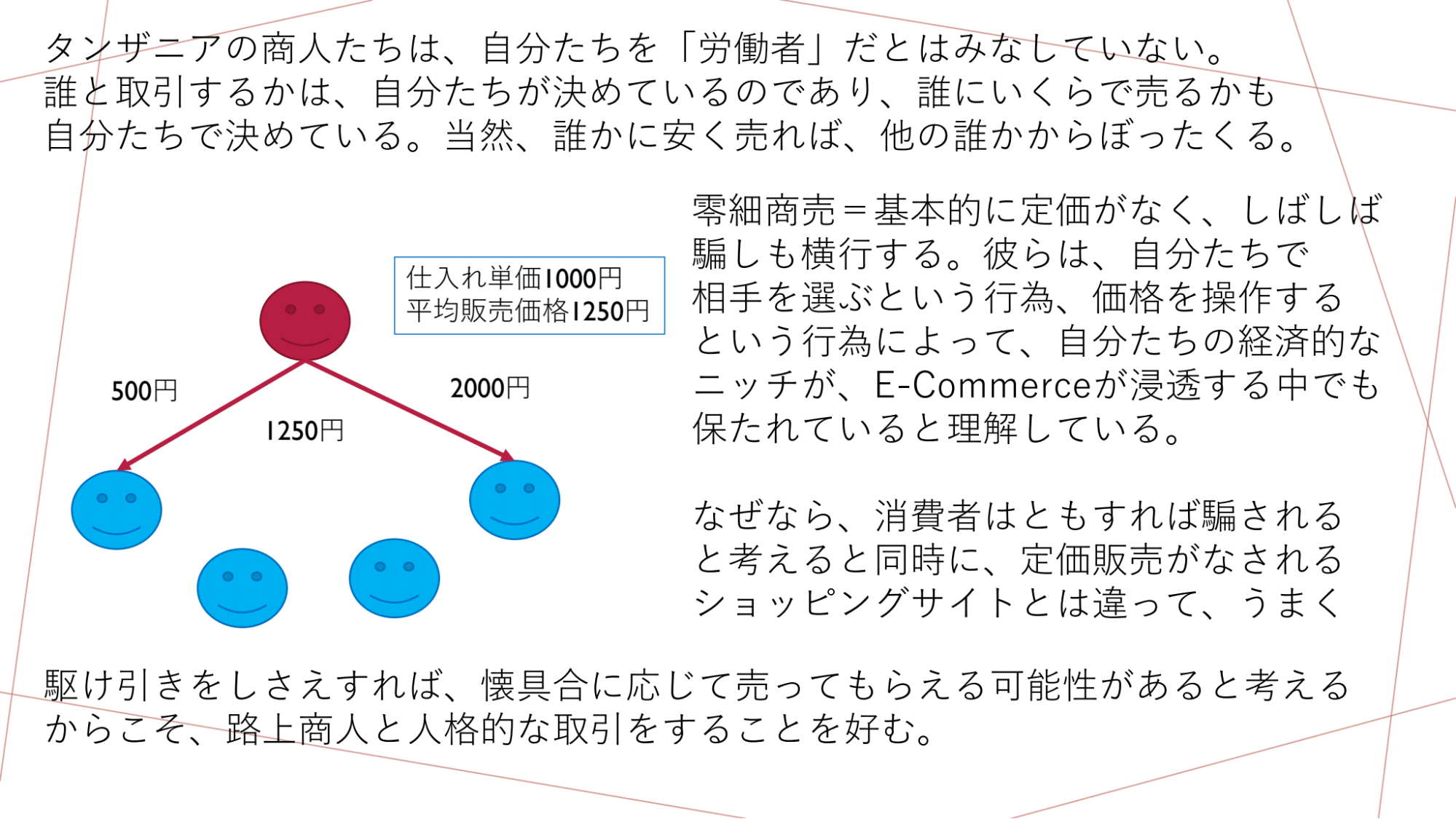

その一つの例として、昨今アフリカで盛んになっているという、SNSを活用したインフォーマルビジネスを紹介してくれました。実はアフリカでは、eコマースが苦戦している一方で、FacebookやWhatsAppなどのSNSを使ったビジネスが非常に活性化しているとのこと。その理由を調査したら、一つには「eコマースを使いこなすようなリテラシーがないからだ」という話もありつつ、それより重要だったのは「アフリカ諸国だと、どれだけいい商品であるか、お値打ちかを宣伝してもうまくいかない」という要因が大きかったといいます。

「彼らはSNSを見て『良い商品を持っている人』を探しているのではなく、『知り合いが自分の欲しい商品を持っていないか』を探しています。ですから、知り合いでもない限り自分に良い商品をくれるわけがないと信じていて、あまりにも安い値段を提示すると、『詐欺に違いない』と疑うのです。実際にタンザニアでは、WhatsAppやTikTokに値段と連絡先が書いてあり、欲しいものが見つかったらコメントを送り、そこで値段交渉もして、実際に電子マネーを送金するとバイクタクシーで30分後には来る、といったシステムですごく便利な商売が行われています。

つまり、ある種の現代的な『プラットフォーム至上主義』が進展してはいるのだけれども、正規のeコマースモデルにはまったく乗っかっていない。一応Facebookを使ってはいるけれど、この人たちのビジネスはほとんど捕捉されていないわけです。もちろん税金も出店料も取られません。よく言われるように、当初は新しい自由な働き方だと取り沙汰されたギグエコノミーが、結局はハイテク企業が労働者を体よく搾取する形態なのではないかと指摘されるようになってきています。一方でタンザニアの商人たちも、ネット広告を出したり、ギグワーカーになってお客さんから買い物代行を頼まれたりはするわけですが、彼らは自分たちの裁量で生きている。得意客の志向性やサイズだけではなくて、懐具合や給料日など何でも知っていて、それは購入履歴から自動的に『おすすめ』が提示されるショッピングサイトよりも、優しくて身近なものです。私がアンダーウェアの買い物を頼むと『さやかにはこのサイズ入らないよ』なんて言ってくる時もありますが(笑)。

彼らは、こうした人格的な関係が自動化されることに強い抵抗感を持っています。自分たちを労働者だとは思っておらず、誰と取引するか、いくらで売るのかも自分たちで決めていて、とにかく好きな人に安く売って、嫌いな奴からはぼったくるわけです(笑)。基本的に定価がなくて脇が甘いと騙されることもあるけれども、本当に仲良くなってうまくやれば、お金に困っているときにはすごく安く売ってくれたりする。そういう人間的な可能性があるから、消費者たちもこのSNS商人たちを好んでいるわけです」(小川さん)

ここで重要なことは、こうした「公正さ」が、判別不能で不確かなものであるという点。実際に個別の商品の値段交渉の場で展開しているのは「騙し合い」であり、「助け合いをしている」などとは誰も思っていないといいます。

「誰もが『贈与』とはみなしていない勝ち負けの実践だから、逆説的に贈与が成立していて、誰の自由も阻害していないシェアができている。路上商人と消費者の駆け引きの中でものが売れたときに、『何か騙されたような気がするけど、もしかしたら助けられたのかも』『騙したかもしれないけど、あの人を助けたのかも』という曖昧さが残りますが、この曖昧さについては誰も指摘しません。せいぜい『勝った』『負けた』としか言わないわけです。なぜなら、誰が他者の犠牲のうえでモノやサービスを受け取っているのかがバレてしまうと、たとえ貧しくても自分の知恵と才覚で生きていると自負している世界観を壊してしまうことになるからです。

彼らは『透明性』を嫌っていて、むしろ曖昧にしておいてほしいと思っています。曖昧だからこそ、なんとなく助けられている感があって、なんとなく社会にも感謝しているけれども、『本当に自分がガチで助けられている側だ!』と特定されるのは嫌がる(笑)。そういう状態でなんとなくやっていく世界は、eコマースの『プラットフォーム』上では実現できない。ですから、SNSのほうが好まれるということです」(小川さん)

資本主義経済と贈与経済を往復する

現代のタンザニア商人たちの中で実現している、人間経済を取り込んだ商業経済。この現象に対する理解を深めるため、小川さんはマダガスカルなどを研究する文化人類学者・森山工による、モース『贈与論』を再考する議論を紹介しました。モースは「何かを贈るということは、自分自身の何ものかを贈ることだ」と言いましたが、それは自分自身のすべてではない。だとすると、贈られる自己と、贈られずに保持される自分との関係を問うことこそが大事なのではないか、という議論です。

森山が研究するマダガスカルでは、親族の遺骨が譲れないものとしてあり、たとえばある親族の集合墓から遺骨の一部を移して個別の墓を建てることは、祖先一般の中に自分の系譜を打ち立てて、他とは境界付けられた自己の同一性を生む行為となったそうです。この「新しく生成した私の系譜」を承認してもらうために、祭宴では「譲りえるもの」は何でも分配するということが起きるのだといいます。

「つまり、『私』の境界を確立するためにはそれ以外の人たちの承認が必要で、その承認を得るために譲ってもいい自分の一部を贈与している。それは自分自身の家族や弟子、仲間を作ったりすることに等しい。そういった自分の系譜や自分が生きた痕跡を打ち立てようとするのは、人類にとって普遍的な営みだと思うんです。別に家族でなくても、弟子や仲間、Twitterのフォロワーでもいいと思うのですが、承認してくれる相手がいるわけですよね。そうであれば、集団から独立した存在として自己を承認し、それを支援してもらうためにいろいろな機関に贈与する必要があるということも理解できます」(小川さん)

この「自他の境界を築く」という営みには、社会の成り立ちに応じていろいろな方法があるのではないかと小川さんは指摘します。その一つの参照点になるのが、最近翻訳されたグレーバーの『価値論』における、「ハウ」で知られるマオリ社会と、「ポトラッチ」という「贈りものの無限の闘い」によって構成されるクワキゥトル社会の対比だといいます。

マオリ社会では、みなが同じ神様の血筋を引いている世界が想定されていたため、この社会で暮らしている貴族たちは何か際立ったことをして自己を確立させる必要があった。だからマオリの人たちは西洋人と接触したときには、各々がユニークだと思える宝物をそれぞれ探し出した。このマオリの歴史では、実際に何が贈られたのかというモノそのものに関する記述が一切出てこず、モノに宿った誰かの内面との互酬、贈与交換と復讐の物語になっているのが特徴だといいます。

他方でクワキゥトル社会は、それぞれ異なる独自の神話的起源をもつグループがバラバラに暮らしているのが特徴だと書かれています。名声をはかる唯一の指標とするものが毛布で、これは後に貨幣になるのですが、貴族たちは西洋と接触するときにおいても毛布の蓄積に力を注ぎました。彼らの歴史はマオリ社会とは対照的に所有物に関する説明ばかりにあふれていて、貴族同士の話や内面的な話は出てきません。

「これらの話は、贈与経済と資本主義経済の二つの極を示していると思うんです。インフォーマル経済は、基本的にはクワキゥトルのような社会において市場経済で金銭や財を獲得し、それをマオリのような社会の贈与交換に応用させ、またクワキゥトル社会に戻るというような循環で成っている気がします。私たちが生きている資本主義経済の中では、富や財を蓄積したり、称号や役職を得たりすることで自他の境界が築かれるわけです。そういった『所有』に重きを置いている社会では、本来は互いを比べる統一指標を持たないはずのバラバラの人間を、いかにして形式的に同じ存在として想定して社会を作るかを考えていて、そこにジレンマがあるのではないかと思うわけです。人間を形式的に同じだとみなして比べる指標が、貨幣や生産性、業績、健康指数、感情知能指数などの形で現れているのではないでしょうか。

もちろんインフォーマル経済の中の人たちも、資本主義経済の中で生きているので、どれだけ金持ちか、役職があるか、業績があるかといった指標で自他を区別する世界を受け入れざるを得ません。でも、そういう指標のことごとくは、彼らの大部分にとって自己の確立を不安定にします。そこから抜け出して自己を確立する手っ取り早い方法は、財を手放して、贈与を通じて得る自己を確立することではないでしょうか。お金がないお客さんには値引きしてあげるとか、乗車賃を持たない人に無賃乗車させてあげるとか、そうするだけでその人は、助けられた人にとってはそれ以外の露天商や運転手とは全然違う『他でもない大事なあなた』というふうに承認される。そうして贈与で築いた系譜を糧として生きていくほうが楽しいわけですよ。

私がタンザニアに帰った時、中国から髪染めを輸入しているサンゼくんが、自前の広告動画を撮影しているところに遭遇しました。いつもはすごくおしゃれなのに、その日はなぜかよれよれの格好をしているんですよ。どういうことだと思っていたら『これは俺の作戦なんだ』と。彼は多くの商人を客筋につないでいる『ミドルマン』と呼ばれる存在なのですが、その彼がよれよれのTシャツを着て広告動画に登場しているのを見たらどうだ、と。かつて彼に助けてもらった人たちが『やばい、俺のおやじがしょぼくれてる!』と、みんなでいっせいに自分たちの客筋に流すだろう、と言っていました(笑)。こんなふうに彼らは広告戦略においても、自分の『分身』を使って世界をつなぐことで商売を回しているわけです」(小川さん)

小川さんは、資本主義社会をインフォーマル経済の社会に、あるいは商業経済を人間経済に、100%置き換えるべきだという議論をしているわけではありません。資本主義社会や商業経済「だけ」ではなく、そうではないかたちの経済システムとも往還することに意味があるのではないかと語り、プレゼンを締めくくりました。

「インフォーマル経済では、資本主義経済で稼いだ金銭をそのまま貯金せず、かわりに贈与を通じて財を人間関係に変えて貯蓄しています。そうした『人間のかたち』の財産は、自分自身の分身をもつ『系譜』になっていく。こうして見ると、多くの財産、あるいは役職や地位を持たないと他人から評価されず、安定した人生を送れないという想像を掻き立てられる私たちの経済はハードだなと思います。

もちろん私も本や論文が評価されたりして競争に勝つのはとても嬉しいし、とりあえずお金が入ったらいろいろとやりたいことはあります。資本主義経済にどっぷり浸かっているからこそ、そういう評価も承認欲求を満たすうえで大事です。でもタンザニアの人たちが『もし大学の先生になれなかったらタンザニアで俺たちと商売しようぜ』というふうにも言ってくれて、また全然違う承認を得ているわけです。彼らはいつも『豊かになりたい』と言うけれども、とはいえ富を独占して孤独になるぐらいだったら、たとえ零細商人のままでも『君だから安くしておいたよ』『君からお代なんていただけないよ』と、どこに行っても感謝される人生でありたいと言うんです。彼らはよくわかっていて、何かやらかしたり危機を感じたりすると、貸しがある人のところにふらっと行ってものを買ったりして、心が急に元気になって帰ってくる(笑)。こういう打算的で寛大で、個人主義的で共産主義的であるような贈与論においては、矛盾した極を往還しながら思考するということが重要なのだと思います。

もし資本主義が乗り越えられないものだとしたら、そういう資本主義の中で上手に生きていくためにも、自分の人格が宿る上手なタイミングの贈与をして、自己の一部を私の身体の外側に届けることで、資本主義経済で承認される自他の区別とは違う形で、私というものを確立する余地を持っておくといいのではないかと思います。それはけっこう簡単だと思いますよ。人間がみな同じという仮定に基づいて、貸し借りの帳尻を即時的に合わせようとせず、とりあえずこの人に賭けておいて、何年後に返ってくるかわからないけれど何かおもしろいものとして返ってくるかも? くらいの心持ちで実践してみるといいかもしれません」(小川さん)

[前編・了]

この記事は小池真幸・徳田要太が構成・編集をつとめ、2023年10月19日に公開しました。Photos by 高橋団。