SNSのプラットフォームがインターネットをどうしようもなく拙速に、窮屈にしてしまっているいま、もっと人間が自由になれる場所を、それも実空間につくることはできないか──そんな考えからはじまった「庭プロジェクト」。建築から人類学までさまざまな分野のプロフェッショナルが、官民産学を問わず集まって知恵を出し合う研究会の模様を、毎月レポートしています。

第6回の研究会では、東京都小金井市の福祉施設「ムジナの庭」を訪問。庭プロジェクトのボードメンバーでもある、同施設長の鞍田愛希子さんによるプレゼンテーション、そしてそれを踏まえた参加メンバーの議論が行われました。編集部メンバーの視点からそこでの議論をダイジェストする記事の前編では、研究会の前半に行われた鞍田さんのプレゼンテーションの内容をお届けします。

端的に言うとね。

福祉や医療の分野では昨今、「オープンダイアローグ」や「当事者研究」のような対話的コミュニケーションを重視したケアの技法、あるいはものづくりや農業と掛け合わせたケアを行う「工福連携」「農福連携」への注目が高まっています。また、人文にはじまりカルチャーやデザインの領域でも「ケア」は重要なキーワードの一つとなりました。

こうしてさまざまな角度からのアプローチが模索される中で、これから求められるのはいかなる「ケア」のかたちなのでしょうか?

この問いを考えるにあたって重要なヒントが、「庭プロジェクト」の第6回の研究会にはありました。第6回の研究会では、ボードメンバーである、東京都小金井市の福祉施設「ムジナの庭」を訪問。同施設長の鞍田愛希子さんによるプレゼンテーション、そしてそれを踏まえた参加メンバーの議論が行われました。

ムジナの庭は、建築的/植物的/民藝的とさまざまなアプローチを組み合わせたケアのあり方を探求・実践している福祉施設です。昨今のケアをめぐる潮流も踏まえつつ、建築や植物といったユニークな視点も持ちながらムジナの庭を運営してきた鞍田さんは、これからのケアのあり方についてどのように見ているのでしょうか。

この記事では鞍田さんのプレゼンテーションを振り返りながら、「いる」でも「する」でもなく、「ある」ことを支えるケアのかたちについて考えます。

植木屋から福祉へ。「人は、もっと単純な方法で回復できる」

庭プロジェクトで実空間のあり方を考える際に大切にしている指針の一つに、「孤独に(人間外の事物と)触れる時間と身体を回復する」があります。「庭というのは、人間が人間以外のものとコミュニケーションを取っている場所である。すごくデザインされたものなのだけれど、完璧なコントロールはできない」──そうした「庭」のあり方を考えるにあたって、大きな示唆を与えてくれているのが、ムジナの庭における鞍田さんの実践です。

参考:宇野常寛 | プラットフォームに対抗する実空間をつくる──「庭プロジェクト」とはなにか(前編)

東京都小金井にあるムジナの庭は、生活や就労に障害のある方が心身のバランスを取り戻し、仲間や応援団を増やして次のステップへ進みやすくするための「就労継続支援B型事業所」。その施設長である鞍田さんは精神保健福祉士/社会福祉士でもありますが、活動の根底には、20代前半のときの、一見すると「福祉」とはかけ離れたある経験が大きな影響を与えているといいます。

「私は20代前半のころは植木屋で働いていたんです。それまでは大学に通いながら、自堕落な生活を送っては、少し不眠気味で気分が晴れない中で暮らしていました。しかし、植木屋になってからは、朝5時半に起きて、体力作りのために現場まで走って行き、とにかく一生懸命働いて昼間は青空の下でお弁当を食べる、という毎日を送るようになった。そうしている間に、気がついたら、毎日ぐっすり眠れるようになっていたんです。

現代は膨大な量の情報や技術があり、たとえば眠れないときは薬を飲んだり、セラピーを受けたり、通院したりできます。ただ一方で、『人は、もっと単純な方法で回復できる』とも感じています。それを原体験として感じたのが、このときでした」(鞍田さん)

その経験が与えてくれた示唆を、より深めて実践していこうと考えた鞍田さんは、2009年に京都で「植物と哲学の実験工房・アトリエミショー」を立ち上げます。嗅ぐ・触る・味わうなど、身体感覚を取り戻す植物の楽しみ方や心身のケア方法を紹介するワークショップなどを行いながら、人にとっての心地よさや解決の難しい社会問題を考えるきっかけづくりを模索しました。

2014年には活動拠点を東京に移し、アロマカウンセラーとしてさまざまな人の心身の不調を聞いていく中で、「福祉」という領域への関心を強めていきます。

「(アロマカウンセラーとして相談を受ける)内容がだんだんとハードになってきて、とくに心の問題をよく耳にするようになってきたんです。そんな中で、精神疾患をお持ちの方が通っている障害福祉サービスの施設で働かせていただけることになりました。あらゆる年代の、中には反社だったり路上生活歴のある方、発達障害の方、自傷行為が頻繁に起きる女の子たちなど、いろいろな方々に関わる機会をいただき、当事者研究で有名な北海道の浦河べてるの家という施設と、全国最大の精神科病院である東京都立松沢病院での実習も行いました。

それらの機会の中で感じたのは、気軽に自分の症状を話せる場が少ないということ、そして、心の問題に対して『身体』からケアを行う場が少ないということ。こうした問題意識から、2020年9月に物や人の『REVIVE』『再生』『リスタート』をテーマに一般社団法人Atelier Michauxとして法人化し、2021年3月にムジナの庭をオープンしました」(鞍田さん)

「当たり前」を繰り返し、就労支援とケアを両立する

ムジナの庭の大きな特徴は、ケアと同時に仕事(作業)も提供している点です。雇用契約は結ばないかたちで売上から経費を引いた利益を分配し、工賃を利用者に支払う就労継続支援B型事業所として、2023年10月現在で利用者数は40人を超えています。就職者も出はじめ、2023年8月には定着支援事業も開始しました。

「私たちは『就労支援』と『ケア』を同時に行っていて、その相乗効果はすごく大きいと感じています。ただ、こういう活動をしているところは少ないんです。たとえばケアの代表だとデイケアがありますが、仕事と報酬は発生しません。かといって、もう少し働ける方向けの『A型』に分類される施設では、雇用契約を結んでもらえますが、そうなるとケアを必要とせずがっつり働けるような人でないとついていけない。『B型』がその間になりますが、基本的には仕事(作業)が中心で、就活に向けたプログラムや、体と心のケアを目的としたプログラムを、継続的に行っている所は少ないと思います。

就労支援もしくはケアだけに特化したほうが、経営も安定するし、スタッフの負担も少ない。対してムジナの庭は、解消しづらいトラウマを抱えた方や、なかなか自分に合った暮らし方が掴めない方なども多く通っています。ですから、たとえば香りのある植物を摘むことがケアの一種になり仕事にもなるという観点で、工賃をお支払いしながらケアを行うことを目的にしているんです」(鞍田さん)

就労支援とケアを同時に行っていくうえで、ムジナの庭において大切にしているのが、「当たり前の繰り返し」を支援することです。

「毎日一緒にご飯を食べる人がいれば自然と元気が出たり、昼間にしっかりと身体を動かせれば夜に眠りやすくなったり、日々誰かと顔を合わせれば笑う時間が増えたり……そういう当たり前のことを、一つずつ繰り返すことを大事にしています。ただ、この『当たり前』は意外と当たり前ではありません。うちに通ってくださる方には、その『当たり前』を経験してこなかったり、失ったりした方もいます。

この当たり前の生活、私たちが『当たり前』と思っているものは、逆に彼ら彼女らからすると非現実的な生活でもあります。不安定に慣れているがゆえに、安定した生活のほうが怖かったり、違和感があったり、落ち着かなかったりする。だからその当たり前の生活をあえて意図的に提供していくのが、ムジナの庭のやり方です。たとえば、週に2回昼食提供を行っているのですが、普段一人きりで食事をする方も多いので、それだけで新鮮な体験になって回復したりすることもあるんです。その中で自分に合った暮らし方や働き方を見つけていく、という場になります」(鞍田さん)

「医療」偏重な日本の精神科

鞍田さんが就労支援とケアを同時に行うことを重視する背景には、昨今のケアを取り巻く環境に対する問題意識があるといいます。現代の日本では自殺率の高さや、精神科病床・長期入院患者の多さ、さらには認知症患者の激増などが、精神疾患に関わる大きな問題としてあると鞍田さん。「他人に迷惑をかけてはいけない」と過剰に意識する日本人の文化が、精神疾患の多さにもつながっている、という議論も最近はよく聞くといいます。

しかし、「自殺実態白書2013」(特定非営利活動法人自殺対策支援センターライフリンク)によれば、自殺は一つだけの原因で起きるものではなくて、複数の病因や社会状況が絡まってようやく到達するもの。過労だけではなく、身体疾患があったり、失業があったり、お金がなくなったり、それでうつ病になったりと、いろいろなステップがある。だからこそ、どこかでセーフティーネットがあれば自殺まで至らないのだ、という考え方を鞍田さんは紹介してくれました。

「トマス・ジョイナーによる『自殺の対人関係理論』では、希死念慮が高まる要素として、一つ目に負担感の知覚、二つ目に所属感の減弱、三つ目にその人に身についた自殺潜在能力が挙げられています。それぞれが高まってくると、自殺につながりやすいと言われているんです。

他方、庭プロジェクトのテーマになっているSNSプラットフォームは、所属組織として機能していないのではないでしょうか。個人間の争いや陣地取りが起きやすくて、問題が起こったときのフォロー体制がない。また、あらゆる情報に簡単にアクセスできてしまうがゆえに、たとえば軽度知的障害の方や発達障害の方などが情報を字面通りに読んでその意味を深く理解できないまま受け取ってしまったり、自殺の具体的な手段や最後の一押しになる言葉にも触れやすかったりします。場合によっては、SNSというツールが人とのつながりとしてさえ機能せず、自分より優れたように見える人たちが躍動する舞台、しかも主役が入れ替わりやすく常に不安定な場になってしまっている。

実際、医師と『SNSを使わない』と約束しただけで、回復に進んでいく方もけっこういらっしゃいます。それにもかかわらず、SNSプラットフォームが実空間を支配する構造ができてしまっている。SNSでしか弱音を吐き出せない、現実では居場所を持っていない人というのがすごく多い。実空間よりは無法地帯のプラットフォームのほうがまだ居心地が良い、という悲しい状況が生まれてしまっていると日々感じています」(鞍田さん)

そして、前掲の「自殺実態白書2013」冒頭に書かれている「自殺は、人の命に関わる極めて個人的な問題である。しかし同時に、自殺は社会的な問題であり、社会構造的な問題でもある」という言葉は、障害にも当てはまるといいます。

「障害は人の生活に関わる極めて個人的な問題ですが、同時に社会的な問題であり、社会構造的な問題でもある。私が実習で訪れた東京都立松沢病院は、東京都で唯一の精神科単科病院なのですが、呉修三さんという方が院長だった時代があります。彼は東京大学在籍中、ヨーロッパ留学から戻った後、大学教授と巣鴨病院(松沢病院の前身)院長を兼任し、日本で初めて身体拘束具を廃止させたり、作業療法を推進したりするなど、精神病院改革を進めた功績が讃えられている人です。また、私宅監置、座敷牢の膨大な調査報告書でもある『精神病者自宅監置/実験及ビ其統計的観察』という有名な本を著し、それまで人権のないまま檻の中に閉じ込められて、ごはんを食べているのか食べていないのかすらわからないような生活をしていた人たちの実態を明らかにした。

1918年にこの本が出版された100年後の2018年直前、2017年に公開された『夜明け前』という映画があります。この報告書の中の有名な言葉に『我が国十何万人の精神病者は実にこの病を受けたるの不幸の外に、この国に生まれたるの不幸を重ぬるものというべし』というものがあります。日本は世界的に見ると断トツで精神病床数が多いと言われていて、たとえば北欧やヨーロッパの福祉先進国にあたる国では地域のつながりをもって暮らすほうがいきいきと長生きできるというふうに言われて、どんどん病床削減に向かっていた時期にも、日本は逆に病床がぐんと増えた。これは私宅監置が徐々に廃止されていったことにも関わるのですが、精神科薬の処方が始まったこともあり、国の政策で精神病院を増設して、とにかく患者に薬を飲ませて施設に入れる、という当時の慣習が今も尾を引いていると言われています。つまり海外では『福祉』の領域がどんどん広がっているにもかかわらず、日本はいまだ精神科の領域では福祉よりも『医療』の役割が大きく、なかなか一般的な認知や理解が広がっていかない状況が続いているんです」(鞍田さん)

「ケアをする側/される側」というモデルの限界

精神科医の人数に関しても、他の科と比較して精神科だけは医師が少なくても病院を作っていいことを定めた、「精神科特例」という決まりがあるといいます。一般の病床は16人の患者に対して医師が1人必要であるのに対し、精神科は48人に対して1人とされているので、精神科は簡単に作りやすく、それが余計に病院の中での管理を助長させたとも言われている。また、日本の精神科病床の多さは、国内でも度々問題になり、2004年に厚生労働省から「入院医療中心から地域生活中心へ」という方針が出され、10年間で退院可能な人を7万人増やすという方針が公表されたといいます。

それと関連して鞍田さんが紹介してくれたのが、「にも包括」という略称で呼ばれている「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」という取り組み。前述の退院支援は国の想定以上に進まず、その理由として、退院後の住居がなかなか見つからないケースや、一度退院したものの十分にサービス利用できないまま再入院に至ってしまうケースなどがありました。さらに、精神障害のある人の高齢化や若年層の精神疾患が問題になる中で、日本全体でも高齢化が一気に進んでいます。そのため、精神障害の有無に関わらず、誰もが地域内でよりよく暮らし続けられるよう、障害福祉サービスと介護サービスが合体して、メンタルを含めた地域共生型のケアを強化していく動きが始まりました。

その背景には、いま日本の精神科が地道に退院支援を続けている一方で、そこに認知症の方がどんどん入っていっているという状況があります。空き病床が増えて経営が維持しづらくなってきた病院の精神障害患者が、認知症患者に置き換わっているケースも。実際、認知症にも周辺症状=BPSDと言われている精神症状があるため、精神科の範疇ではあるものの、一次的な避難となるだけで、退院後の地域生活は変わらなかったり、そのまま施設の中で生涯を終えたりする方も増えています。いずれにしろ障害者も高齢者も「施設に入れる」ことが基本になっており、ここにも「他人に迷惑をかけてはいけない」文化が根付いていると鞍田さんは見ています。「たとえば小さい子どもがいる親御さんに『お子さんはどんなふうに育ってほしいですか』と聞くと、『健康であればいいです。あとは他人に迷惑さえかけなければ』という答えが、少し前の日本ではよく聞かれました」。

「『ケアをする側/される側』と考えると上下関係が生まれやすくなるので、できるだけそうはしたくないと思いながら接しつつも、やはりケアを受ける側としては何かが『できない自分』という認識が生まれてしまう。自分たちがケア『される』立場になったときに、もしかしたら、かつてと同じように何かができない自分として早く死にたいと思ってしまうかもしれないし、子どもに『介護なんてしなくていい』と言ってしまうかもしれない。

しかし、『できる人』が『できない人』を支えるという考え方自体がもう破綻しつつあるのかなと感じることもあります。徐々に人口が減って、高齢者も障害のある方も、誰もが働かなければいけなくなったときに、ケアが完了してから働くというだけではなくて、ケアしながら働くとか、働きながらケアするとか、働くことがケアになるとかいう場が求められてくると思っています」(鞍田さん)

障害は社会の側にある。「環境からのケア」を重視する理由

こうした就労支援とケアを同時に行う場を実現するために、「環境からのケア」という視点を取り入れている点もムジナの庭の特徴です。ムジナの庭は、もともと1979年に建築家・伊東豊雄が設計した住宅「小金井の家」でした。2021年春、建築ユニット・o+hの手によって改修され、「居心地のいい『みんなの庭』」としての環境づくりを行っています。

「o+hさんに改修をお願いした理由の一つに、伊東豊雄さんたちと手がけてこられた『みんなの家』への共感がありました。震災の際に被災者の方々が仮設住宅のなかで孤立することなく集える場を模索されたプロジェクトです。東京で暮らしていると、一人当たりの占有面積がすごく狭く、独居の場合は自由な空間が20平米弱くらいしかありません。仮設住宅での暮らしに似たような生活を送っているな、という感覚がありました。私は関西生まれで両親が香川県出身なので、自宅には広めの土地があって、庭でたくさんの植物を育てていたり田んぼを持っていたりと、広く土地を使うことに慣れていました。しかし、東京に来ると、本当にわずかな面積しか使えない。

ですから、みんなのリビング、『みんなの庭』になるような場所があるといいなとずっと感じていたんです。私たちは『使うための庭』と表現しているのですが、『見る』ための『庭園』よりも距離が近い存在として、少しでも自分の手を入れることができる場所があれば、植物との関係はぐっと深まる。美しいものをつくろうとしているわけではなくて、ただの普段使いの庭なので、手入れもそこまで大変ではありません。ハレとケで言うと『ケ』のほうを大切にするイメージかなと思っています」(鞍田さん)

鞍田さんが「環境」という視点に注目する背景には、前職であるLITALICOワークスでの就労移行支援、ムジナの庭よりも就職活動に特化した形態の事業所での経験がありました。同社は「障害のない社会をつくる」というビジョンを掲げ、とりわけ「障害は、人ではなく社会の側にある」というメッセージを強く打ち出していたといいます。

「『個と環境』ということを考えたとき、障害は誰か一人に内在するものではなくて個と環境の相互作用、すなわち環境とのマッチングが上手くいかなかった場合に生まれるというのが、ソーシャルワークの基本的な考え方です。もともと『障害』の考え方には『医学モデル』と『社会モデル』があります。『医学モデル』というのは『人に障害がある』と考える理論で、歴史的な流れとして、日本やフランス、ドイツあたりはそういう理解をされてきた。さらに日本は『私宅監置』に代表されるように、『家族の問題は家族で解決するべき』といった考え方が根強くて、いまだに保護者に課される責任が過大だと世界中から指摘されることもあります。

一方で、社会モデルでは、『障害は公民権の問題』だとして社会参加に視点を置いたり、『障害(障壁)を作っているのは社会』であるため、それを取り除くのは社会の責務だと考えます。つまり差別的扱いや不足している設備をどう解消するか、ということを重視するわけです。その人の機能的な問題ではなくて、環境側の調整を行っているということですね」(鞍田さん)

ケアにおける「不確実性に耐える力」の重要性

そして、鞍田さんがムジナの庭という環境を構築するうえで、大切にしているキーワードが「たまたま」です。精神科医ジャン・ウリの著書『コレクティフ:サン・タンヌ病院におけるセミネール』で論じられている「コレクティフ」というコンセプトがあります。コレクティフとは、権威的な統率ではなく、また合意形成に則っているわけでもなく、たまたま居合わせた見ず知らずの人たちが、そのたまたまさを失わないままに何かを確実に共有すること。たとえばバス停に集まった人というのは本当にたまたまで、何か一緒にどこかに行くような目的を、もともと共有していない。ウリが院長を務めたラ・ボルド精神病院には、閉鎖病棟がなく、たくさんのクラブやアトリエに自由に参加でき、昼食も看護師や患者がみんなでメニューから相談してつくる。同じようにムジナの庭でも、たくさんの作業がある中で何に取り組むのかは、その日その日で自由に決めてもらっているといいます。

「ウリさんがどうしてクラブやアトリエを運営していたかというと、活動を通して、何かを『言えるようになること』を目指していたからなんです。たとえば陶芸クラブがあって、誰かがつくっている壺がキレイ過ぎたことに危機感を覚え、キレイな壺をつくることだけが目的になったとしたら、そのクラブ活動は廃止したほうがいい、と語るエピソードがあります。陶芸のスキルやセンスを磨くためのクラブ活動ではなく、あくまで、活動をきっかけに、その人が自分の身体や言葉を取り戻すことに力点が置かれているんです。

これはムジナの庭で、作業を自分で選び取る中で起こる、『ネガティブ感情の昇華』と呼んでいる考え方に近いなと、後から気付きました。『イヤ』と言えずにその感情が身体化して、精神症状を発症している方がたくさんいます。言葉に出せればその場で消化されるものが、『イヤ』『怖い』『あの人が嫌い』というふうに言えなかったり、空気を読んだりその場の状況に合わせてしまったり。虐待やいじめを受けるような環境で、自分を押し殺して周囲に適応してこられた方たちに多いと感じますが、そういった方々がみんな、自分の抱え込んでいるネガティブな感情に気付き、安全に適切に表出するための練習ができる場所をつくりたいなと思って活動しています。

フィンランドのラップランドを中心に行われている、オープンダイアローグという実践があります。主に統合失調症患者の方たちを対象に、危機的状況が起こったとき、24時間即対応でお医者さんや看護師さん、心理士さんがチームになってお家に行く。そうして対話を続けることで、投薬がどんどん減っていったといいます。日本における類似の事例としては、冒頭でも紹介したべてるの家という施設が有名で、浦河町内の精神科病床を廃止し、『当事者研究』という取り組みで世界的にも知られている施設です。今ではかなり大規模な法人になっているのですが、もともとは施設の創始者である向谷地生良さんが、退院先がなかった入院患者さんとともに、教会で共同生活をはじめたのがきっかけだったといいます。彼は行き過ぎた管理的な支援に対して、患者を囲い込む『囲療』、看護が監視になる『監護』、福祉が服従させるという意味の『服祉』というように漢字を当てはめて批判しています。本来その人自身が負うべき苦労まで取り上げなかったか、ということを問い直しているんです」(鞍田さん)

向谷地が医療や福祉のあり方を問い直した根幹には、たとえばアメリカでは心の問題は脳機能の異常として科学的に捉えられるがゆえに薬物療法が発展していった一方で、ヨーロッパは「心の問題には対話が必要だ」と考えられていたという背景があるといいます。その中で、向谷地は対話のほうを採用したというわけです。当事者研究で大切にされている「一人で解決しない」「みんなで聞く」「ユーモア」「自己病名」といったキーワードの中でも、特に大事なのが「弱さの情報公開」。向谷地がよく引用していたのが「Vulnerability(ヴァルネラビリティ・脆弱性)」という言葉で、これを公開できる人こそしなやかな強さを持っているということをよく語っており、その考え方はムジナの庭とも根底で通じているといいます。

「ムジナの庭ではスタッフとメンバーの入れ替わりも頻繁にありますし、すごく調子がよかった方が突然悪化して入院したり、突然もめごとが増えたりすることもあります。そういう目まぐるしく変化することに一つひとつ抗っていると身も心も持たないので、むしろ動いていることをプラスに考えて楽しむことを少しずつ促しています。近年、『予測困難な時代』を指して主にビジネス用語として使われている『VUCA時代』の対処法として、状況に抗わずある程度身をゆだねることが大切で、固定的な計画に頼るとむしろ折れやすくなるということが言われています。すべてが不確実なものとして備えておかないと、予測が立ちにくい社会に打ちのめされてしまう。

オープンダイアローグにおいても、あいまいさに耐える力、ネガティブ・ケイパビリティというものがストレス耐性にとても重要だと言われています。従来の伴走支援が支援する側/される側の関係性だとすると、オープンダイアローグはチーム支援になります。結論を求めて確実なゴールに向かうのではなく、不確実性に耐える。あるいは、アドバイスを求めるのではなくて、解決したくなる気持ちを手放す。支援者の能力や価値観に頼るのではなくて、みんなでたくさんのアイデアをお盆に乗せるようなアプローチをします。一方向の指導や属人的な支援では相手の感情を抑え込む場合もあったり、被支援者が他責思考になりやすくなったりすることもあるのですが、オープンダイアローグであれば自己決定を促しやすいと言われています」(鞍田さん)

「分散と修繕」を重視する、ムジナの庭の経営観

こうして不確実性を重視するスタンスは、ムジナの庭に関わって初めて経営について学びはじめた中で鞍田さんが出会った、「分散と修繕」という考え方にも近いものを感じたといいます。

「今まで経営では『選択と集中』が大事だと言われていたのが、近年は『分散と修繕』も大切だという新たなアプローチが出てきました。目標から逆算して可能な限りタスクをシングル化するのではなく、目標は設定せずに『問い』を起点として、成果としては目標達成ではなくて自己変容を重視する。あえてタスクをマルチ化して、プロセスや予期せぬ発見を重んじるわけです。

ムジナの庭も基礎的な枠組みは、従来型のまま残り続けるのですが、柔軟に変化していける場であると思っています。それぞれが干渉しあっても、しあわなくてもいいし、人やもの、環境が絶えず流動循環していく。ただ、手は入れるけれど整えすぎないということを大事にしています。少しずつ土壌を育んで、あとは場の力にゆだねる。変化や問題は起きるものとして、一定の状況を維持できないことを前提にしています。

『整える』ということは、人工的に不自然な場が生まれるということです。思い通りにコントロールしやすい世界ではたしかに快適で判断に迷いもなくなるし、問題も起きにくいし葛藤もない。だけど受け身になるから、応用が利きづらい。一方で、整えすぎないようにすると、コントロールできない領域が残り続けて、そこに能動的に関わらざるを得なくなるので、応用可能なスキルが身につきやすくなる。どんなに注意深く生活しても、台風は来るし地震は起きるし、実社会でも問題は起きるしイヤな人はいる。だからこそ、それらに対する備えと事後対応が大事なのではないかと思っています。そこには、何か問題が起きる度に、十分な対話もないままに厳重なルールだけが増え続け、どんどん余白がなくなってきている日本社会を、少しでも柔らかく変えていきたい思いもあります」(鞍田さん)

鞍田さんがこうした経営スタイルを模索する中で参考にしたのが、パプアニューギニア海産というエビ工場でした。

「こちらの従業員は、好きな曜日、好きな時間に働く。出勤欠勤も連絡禁止。助け合ってはいけないし、嫌いな仕事をしてもいけない……そんな働き方をするそうなのですが、とても興味深いと思いました。ムジナの庭でも作業リストを作って嫌いなものは省いていくのですが、前職での経験と合わせて、この工場を参考にしました。

ただ、『助け合ってはいけない』を実現するために、社長がパートさんの不満を全部聞いて、完璧にマネジメントするらしいんです。『この人とこの人はマッチングしないから少し離す』といったことをこっそりと調整して、とにかく争いを生まない究極の組織を目指すそうです。それはそれで面白いなと思ったのですが、ムジナの庭の場合はそこも整えすぎないで『あえて争いを避けない』ことにしています。争いを通してこそ、その人が長年抱えてきた苦しさや問題の根っこが見つかったり、『ネガティブ感情の昇華』や『言うこと』が生まれたりするのではないかと考えているからです。

たとえば作業が多い分、『なんであの人ばっかりあの作業。私もこれやりたいのに』『あの人はこんなにかっこよくつくれるのに、なんで自分はできないんだろう』といった不満や落ち込みが出てきます。でも、そういう『羨ましい』『情けない』などのネガティブな感情を言語化しないまま溜め込み続けると、もともとその人個人が抱えていたストレスと、さらに環境的に生じているストレスに、着火剤として加わり、一気に爆発する瞬間があるんです。その爆発が起きたときこそ、その人の背景にあるものが見えてきやすくなります。個と環境の相互作用に対して自覚的になれるタイミングにもなるため、その人が必要とする場合には、集中的にフィードバックを行うようにしています」(鞍田さん)

「いる」でも「する」でもなく、「ある」ために

就労支援とケアを同時に行う場所として、「環境」からのケアを重視しながら、しかし整えすぎない場所としての運営を模索するムジナの庭。「分散と修繕」的に多角的なアプローチを展開してきた中で、鞍田さんが最近気づくようになったというのは、「ある」ことへの眼差しです。

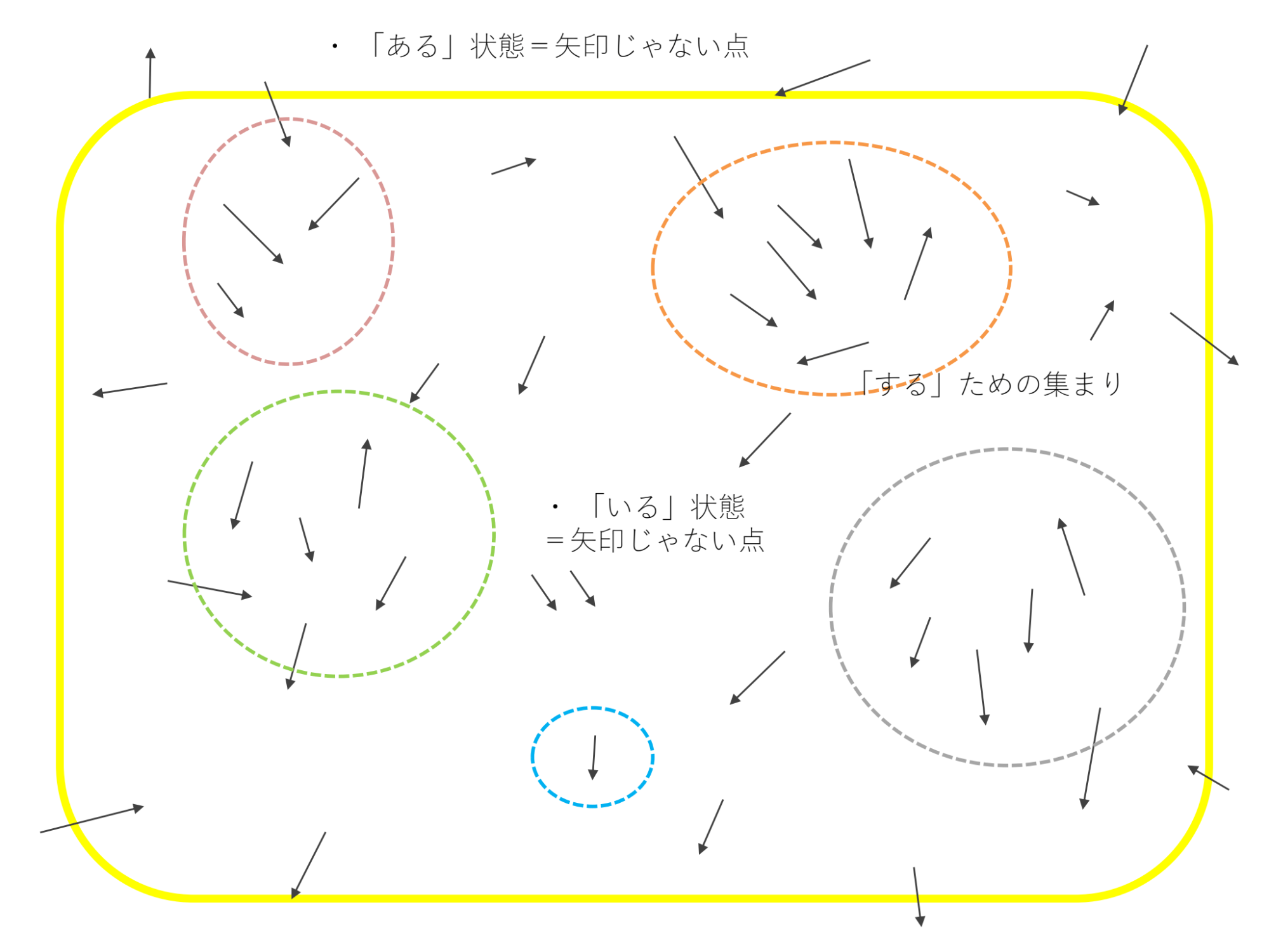

「臨床心理士の東畑開人さんのベストセラーに『居るのはつらいよ: ケアとセラピーについての覚書』(医学書院、2019)という書籍があります。ここでは『いる』と『する』の違いが書かれていて、『いる』は本当の自己、『する』は偽りの自己、という表現をされています。『いる』のほうは無防備な自分、身をゆだねられる、何をしなくてもその状態でいられる状態で、『いるためにいることができる』という状態。そして、アタッチメントがうまく形成されている人にはそれができるという話なんです。

他方、それができない方は、たとえばムジナでも、集団の中にいるだけで罪悪感に苛まれて、いられなくなってしまう。そういう方は何かを『する』ことによって、ようやく自分の価値をつくり出し、この世界との接地面を発見することになります。偽りの自己のほうは無防備でいられないから、いつも外側の自分をつくらなければいけない。何かをしなければその場にいられないし、『いる』ことがつらくなると、『する』をはじめる。『休憩中は、何もしなくていいよ』と言われるといたたまれなくなり、『何もしないでいいが分からない、余計に不安、落ち着かない』という理由で、休まずにそのまま作業を続けてしまう方も少なくないので、この二つの状態の違いは、とてもよく理解できます。

最近感じていたのは、これは『人との関係性』の中にいる場合に限る話なんだなということ。人間関係の外にいる場合は、『いる』でも『する』でもない状態として、『ある』ことができるのかなと考えたりしています。『いる』のが苦手な方も、人との関係性から一歩外へ出ると、ただ感じるだけの身体感覚を持てるのかもしれないなと。これはまだアイディアに過ぎませんが、人間と関わらない外部環境に身を置いた状態で、たとえば鳥の声が聞こえるとか水平線が見えるなど、外からの優しい刺激を感じることだけに集中したとき、『いる』でもなく『する』でもなく『ある』ことができれば、世界との関わり方がまた少し動いていくのではないかなと。マインドフルネスの一種とも言えますし、トラウマのある方は簡単ではないですが、少し深めてみたいと思っています」(鞍田さん)

そしてプレゼンテーションの最後に、鞍田さんはムジナの庭のメンバーのエッセイの一節を紹介してくれました。

「『ムジナの庭のスタッフさんたちは、私たち利用者がやすやすと来なくなることを望んでいないと感じます。それは体調不良をおかしてまで来いと言っているのではありません。作業所というのは、学校や会社などと違って、最後に流れ着く場所という意味合いが強いです。また、互いに理解し合うことが何より大切な場です。だから何か問題が発生した際、休む休ませるという処置を取るより、当人が来てしっかり話し合い、落としどころを見つけていくことが、本人やコミュニティの成長につながると思うからです』。

18歳の女の子が、こんな風に書いてくれました。単なる癒しとも違う、ムジナの庭の活動や思いがちゃんと伝わっているなと思って、とても嬉しかったですね」(鞍田さん)

[続く]

この記事は小池真幸・徳田要太が構成・編集をつとめ、2023年12月14日に公開しました。Photos by 今井駿介。