「庭プロジェクト」とは、これからのまちづくりについて、建築から人類学までさまざまな分野のプロフェッショナルが、官民産学を問わず集まって知恵を出し合う研究会です。

今回の研究会では、ゲストに招いた都市デザイン研究者の中島直人さんによるプレゼンテーション、そして参加者によるディスカッションが行われました。テーマは庭プロジェクトによる「神奈川県藤沢市及び鎌倉市への提案書:村岡・深沢地区の再開発について」を踏まえた、これからの都市デザインのあり方です。前編では、中島さんによるプレゼンテーションの内容をお届けします。

「庭プロジェクト」の連載記事は、こちらにまとまっています。よかったら、読んでみてください。

端的に言うとね。

「分節」から道路と沿道の関係性を考える

今回ゲストとして登壇したのは、都市デザイン研究者の中島直人さん。近著に『アーバニスト 魅力ある都市の創生者たち』(筑摩書房、2021)があり、制度論や仕組みそのものというより、都市デザインの歴史に主眼を置いて研究しています。

中島さんは、現在は東京大学に所属していますが以前は慶應義塾大学情報環境学部で湘南藤沢キャンパスを拠点にしており、庭プロジェクトが提案書を出した(神奈川県藤沢市及び鎌倉市への提案書:村岡・深沢地区の再開発について)藤沢市村岡地区のまちづくりに、長く携わってきました。まずはそうした背景を踏まえて、庭プロジェクトの提案書の評価できる点を3つ挙げてくれました。

「1点目は、村岡と深沢の一体的な検討がされているところです。その核となるシンボル道路に関する提案は、おそらく行政にとってもとてもありがたいことだったと思います。市境で両市にまたがるががゆえに、藤沢市も鎌倉市も互いに遠慮して、道路に対する大胆な提案をあまり強く打ち出せていないんですよ。そのシンボル道路のあり方をしっかりと提案したことは、一つ大きな意味があると思います。

2点目は、開発地区だけではなく、周囲の地域との関係、あるいは住民の属性について研究されている点です。都市計画があって、事業自体がすでに始動しているいまのこの段階で、事業をしない場所について行政側の手が回ることはなかなかありません。そこであらためて、周囲との関係が大事だということをかなり明確に伝えている。そして住民感情への配慮の観点から、行政は住民の属性という点に関してはなかなか言及しづらいところでもあります。そういったところを赤裸々に、現状として冷静に見つめて、どう考えるかということの問題提起をされています。

3点目は、両市の検討内容を研究して踏まえたうえで、そこからかなり遠いところまで遠投的に展開されている点。そもそも行政側がまちづくりの哲学的な部分、思想に関して介入するのは難しい。そういった足りなかった部分を、この提案で提示してくれていると思っています」(中島さん)

そのうえで中島さんは、提案書で示されている「①シンボル道路のウォーカブル化」「②格差と分断に負けないまちづくり」「③人間と自然とをつなぐ開発に向けて」という3つの論点について、それぞれさらなる拡張の可能性について提案を加えました。まずは、「①シンボル道路のウォーカブル化」について。

「今後は道路だけではなく、沿道の『分節的なまちのあり方』がどうあるべきなのかを、もう少し考えたいと思っています。歩ける道として道路に歩道が確保されるべきなのは大前提として、本当に歩きたくなる道にはその周りにどのような機能や街並み、建物があるのか。つまり、道路と沿道との関係性が重要だと思うんです。

道路は公共物で、基本的にはそれが続くという意味では一つの線です。一方で『沿道』を考えると、民地が出てくる、要するに個別の点というか断面の集積です。もともと周囲には分節的な土地利用があるので、道路がどうあるべきかを考えるときに、全体を一つの考え方でばっとまとめてしまうのではなく、部分部分を丁寧に検討していくことが必要だと考えられます。沿道の建築としてのあり方、建築と道の間の空地のあり方について、それぞれの場所で検討したする必要があります」(中島さん)

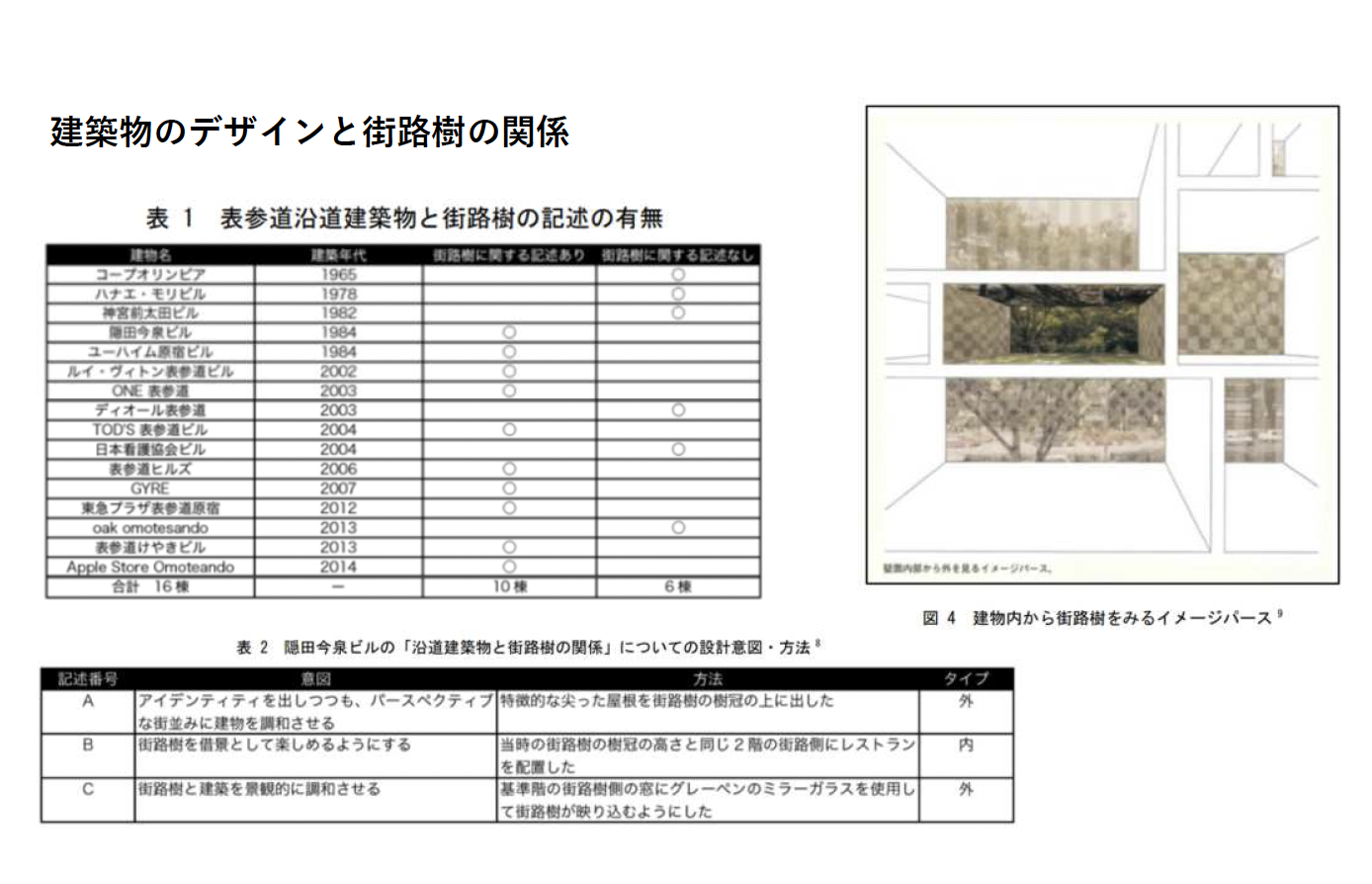

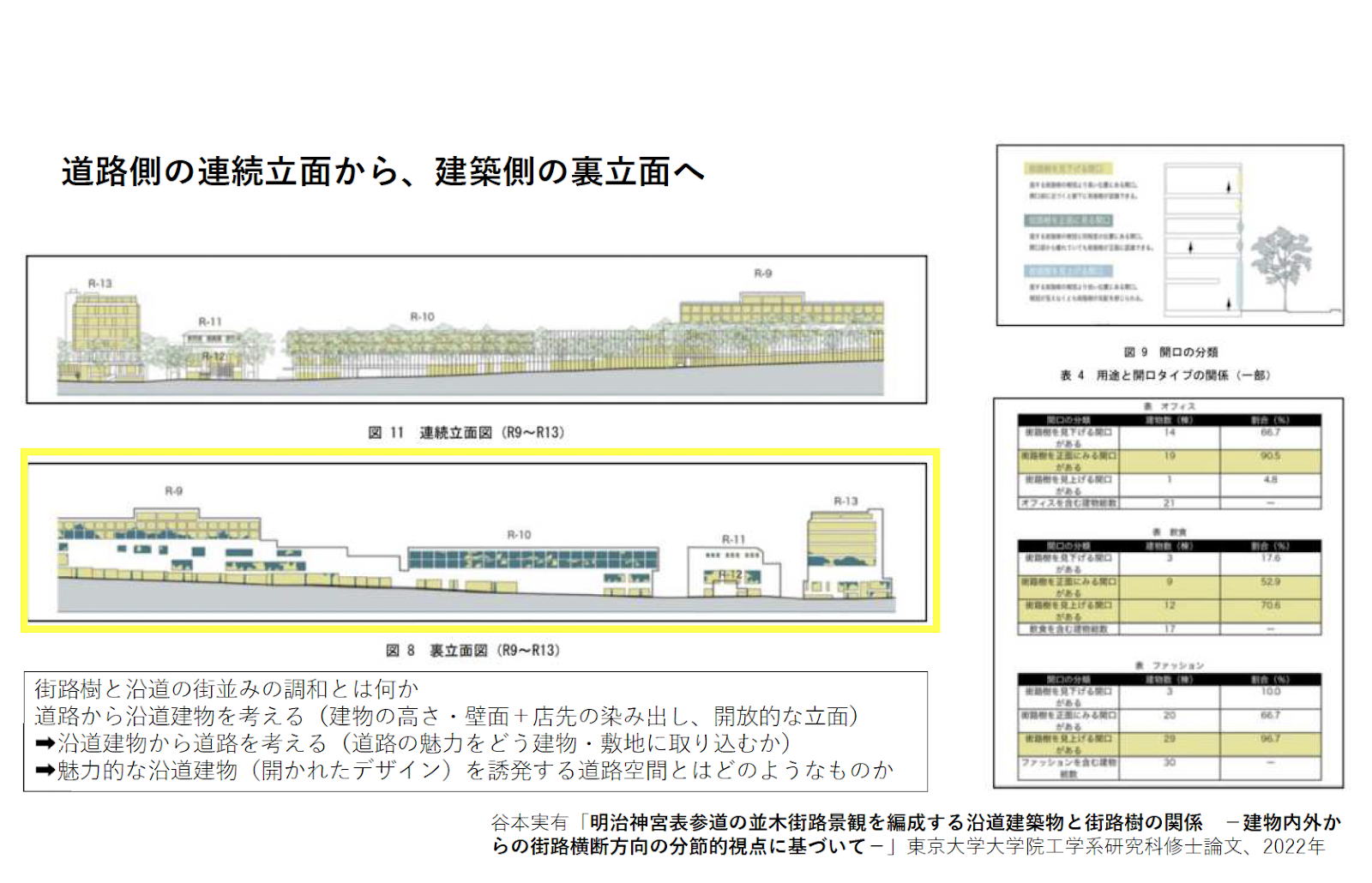

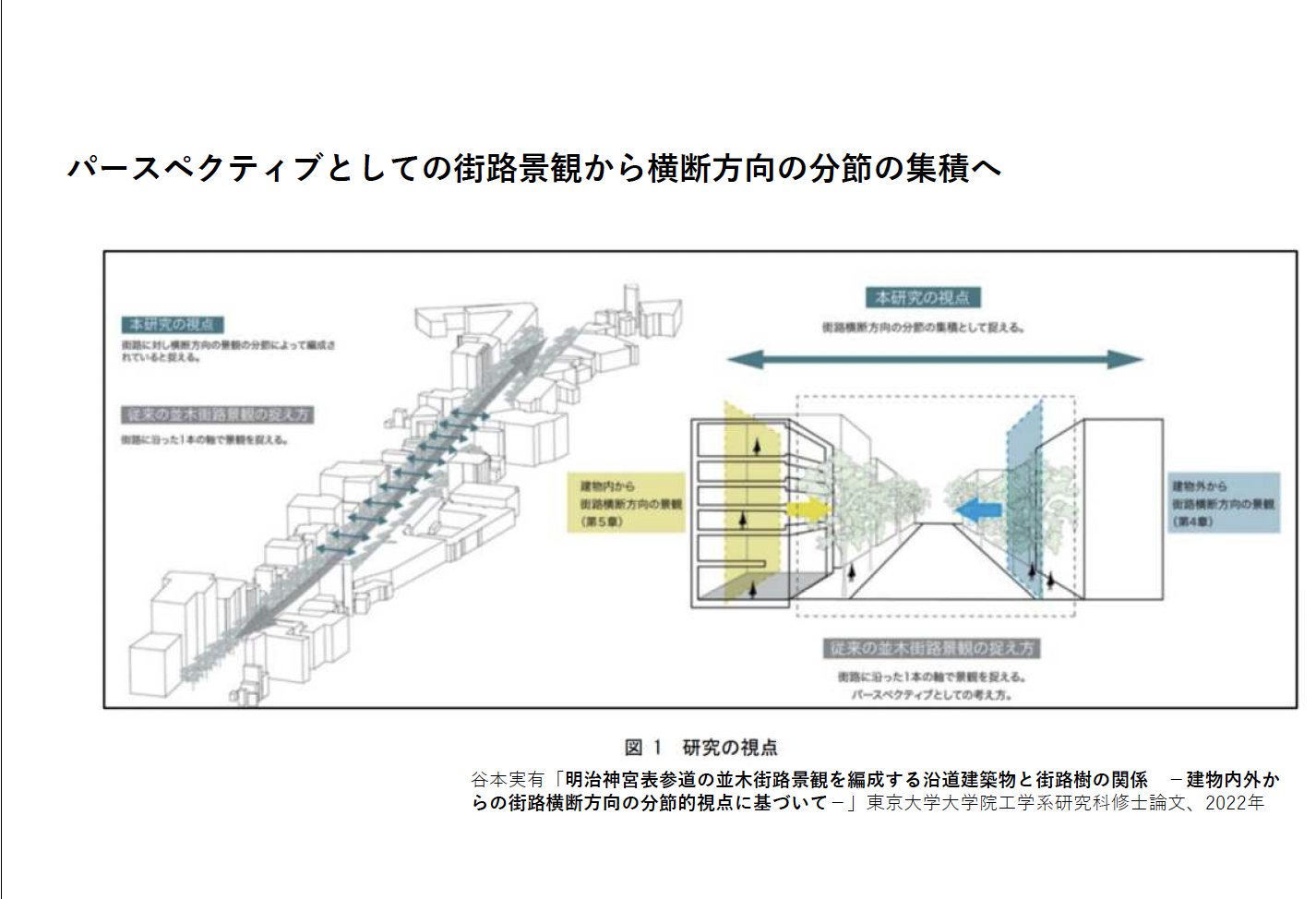

そうした「道路と沿道の関係性」を考える上で、中島さんは「分節」という視点が重要だと指摘し、表参道の研究事例を紹介します。

「たとえば表参道でもっとも特徴的な街路樹が街並みとどのような関係があるかを考えるために、一点からのパースペクティブからではなく、街路と個々の建物、街路樹と個々の建物との関係という断面方向の『分節』として考えた修士論文を紹介します。表参道はいくつもの街路と街路樹と、多様な建物との関係性が寄り集まって、表参道という一つの魅力的な道を作っているのではないかという話です。

この分節的な構造を考えるときに大事なのは、各建築物が個々の街路樹にどう反応しているかということです。調べてみると、多くの沿道の建築物が街路樹に反応していることがわかります。たとえばあるビルは街路樹の樹冠より上にわざと建物を少し出していたりしますが、特に着目したのは建物のなかからどのように街路樹を見せるのかというデザインがなされていることです。下から見上げるように街路樹を取り入れているものがあったり、樹間のところで取り入れたり、上のほうから見下ろすものがあったりと、飲食やファッションなどの用途によってもかなり多様であることがわかりました。

つまり、ガイドラインやルールで『沿道の建物はこうしてください』と提示するだけでなく、むしろ自ずから開かれたデザインを誘発するような、魅力的な道路空間が重要になるということです。それが表参道だと街路樹になるわけです。沿道を考える場合、道路側からだけ見て何かを要求するのではなくて、むしろ建物側が多様な反応を示してくれるような道路空間のデザインをつくることで、魅力的な街並みが作られるという側面があるのではないかというのが、表参道を分節的に分析してみた場合の一つの議論です」(中島さん)

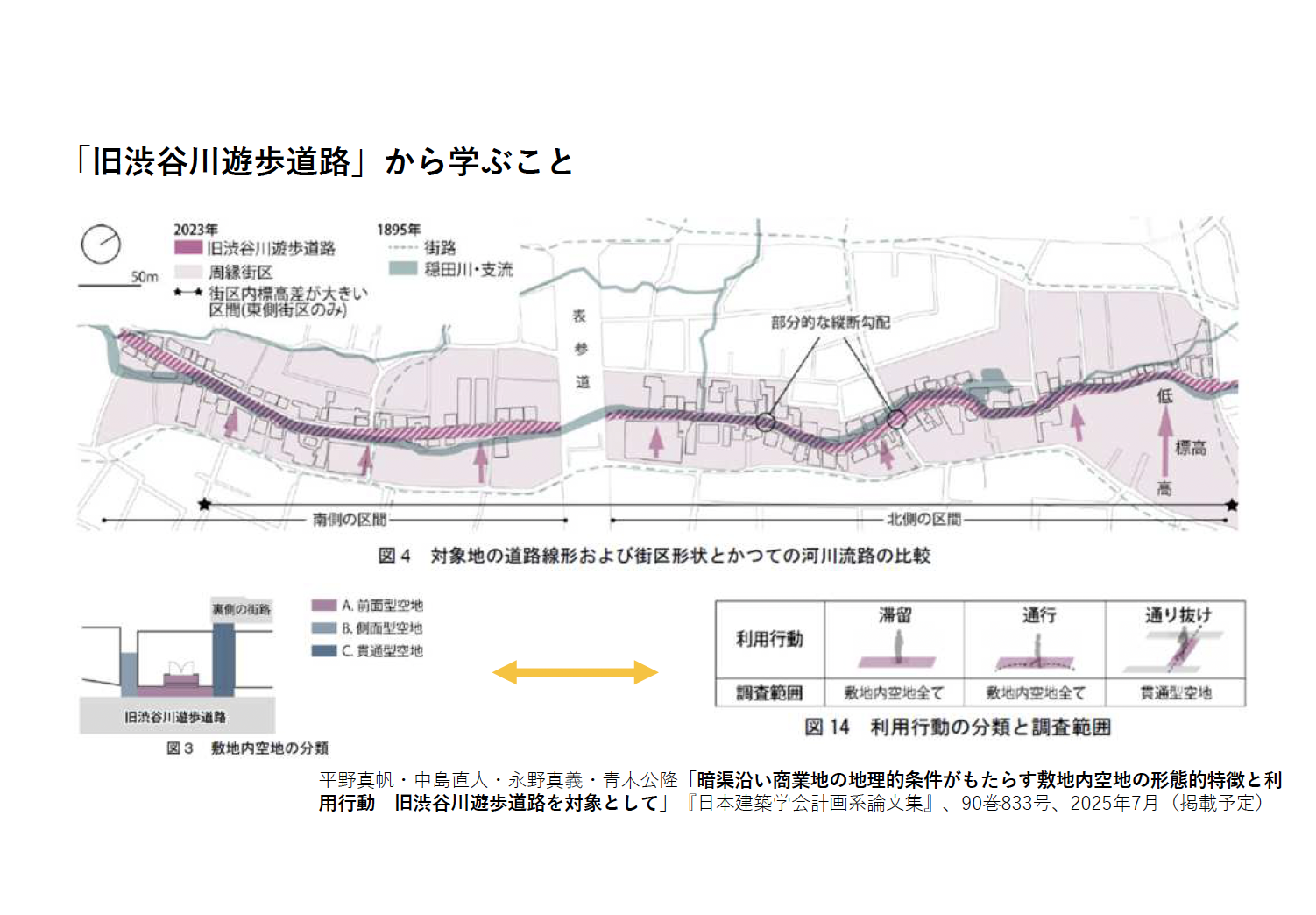

また中島さんは続けて、旧渋谷川遊歩道路の研究事例も紹介しました。

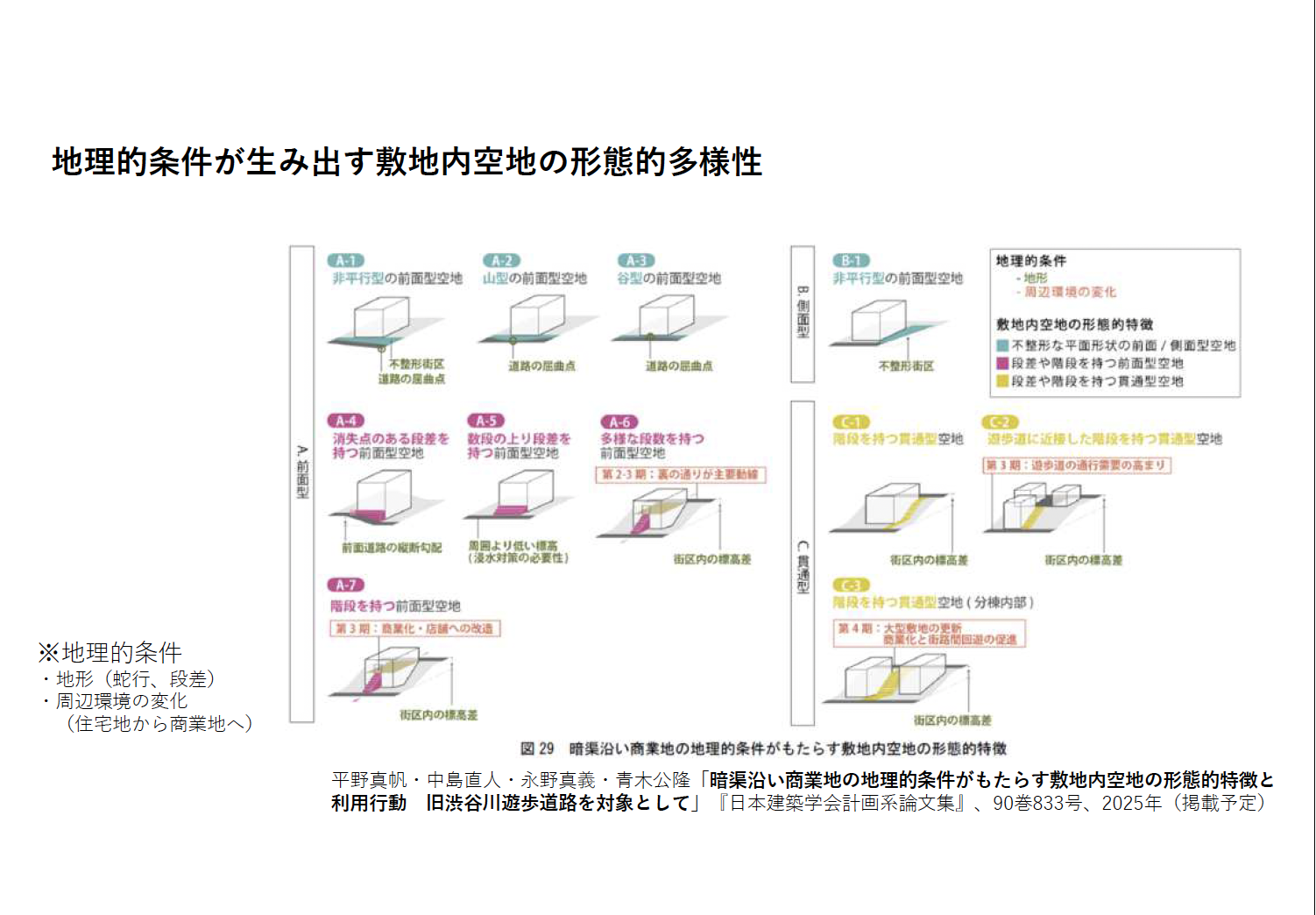

「もう一つ、旧渋谷川の遊歩道路、いわゆるキャットストリートの研究では、道と建物の間の空間である敷地内空地に着目しました。このエリアはもともとが河川なので蛇行していて非常に細く、周囲よりも低いので断面方向に地形差があり、多様な空間が建物と道路の間にあるのが特徴です。均一にセットバックしてるわけではなく、建物と道路との関係が多様です。この多様な空間を人々がどのように活用しているか、空間と行動を掛け合わせることで見えてくるものがあるんじゃないかというのがこの研究の中心的な関心でした。

仮説としては、多様な道路と建物との間の空地の形によって、より多くのさまざまな種類の活動を受け止めることができているのではないか、という考えです。蛇行や段差、あるいは住宅地から商業地へといった立地にともなう変遷などを条件に基準空地を分類しました。どれも同じように見えるかもしれませんが、微妙に違うんですね。これらがキャットストリートのなかに、多様な活動を生み出している。それがどのような条件でできているかという検討をしています。

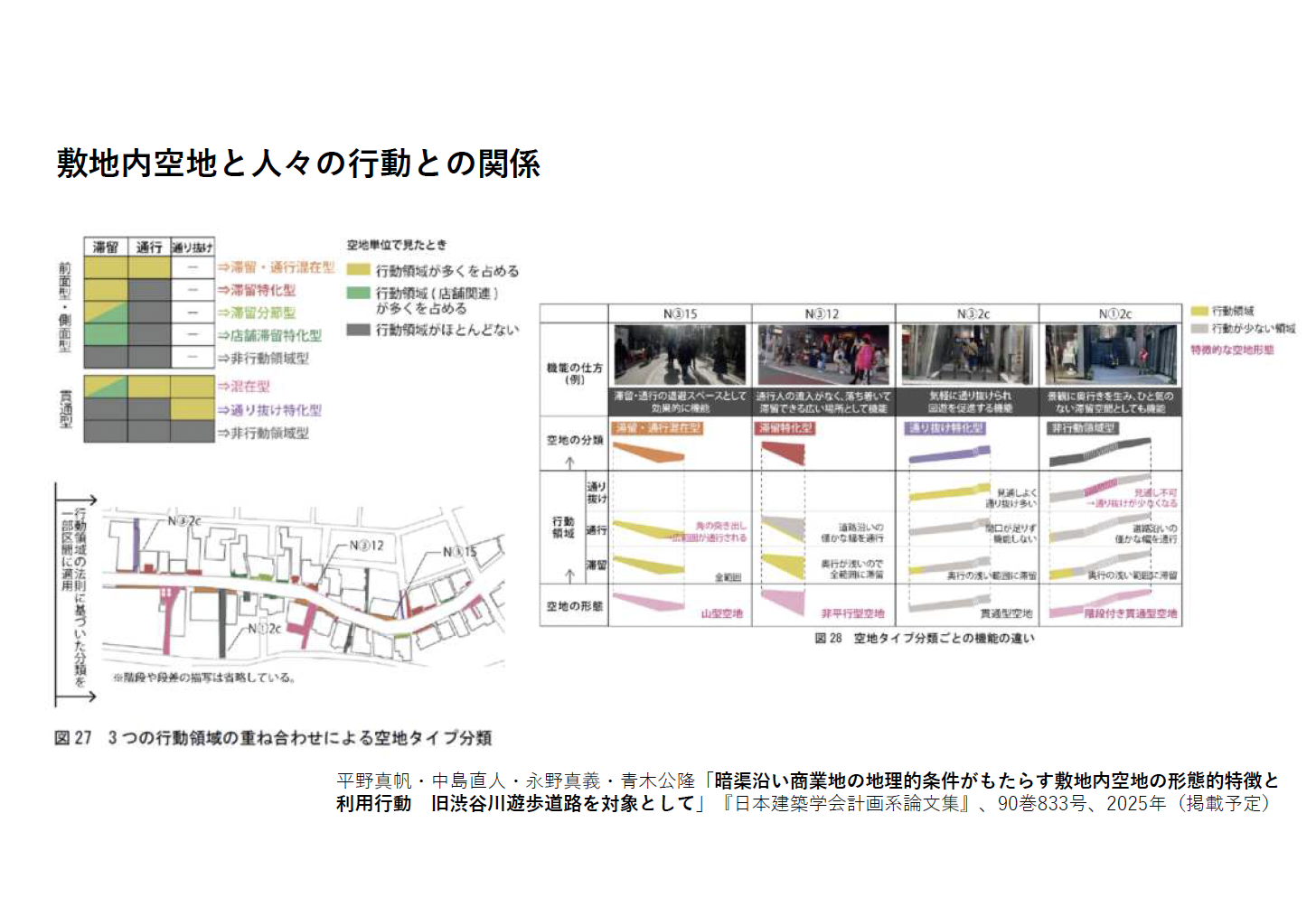

小さく多様な空地が集積していることが渋谷川遊歩道路の特徴ですが、人々がどのようにその道路を使っているかということが大事です。当然、人の行動なので、滞留する人もいれば通行する人や、敷地の奥へと通り抜けする人もいる。この行動と空地の形には傾向があって、人々の行動領域だけでなく、人々が溜まりやすい場所や、一人でいやすい場所、何人かでいる場所など、空間の形や奥行きでかなり変わることがわかっています」(中島さん)

これらの事例を踏まえ、今回の提案対象地である藤沢・深沢地区への応用可能性について語ります。

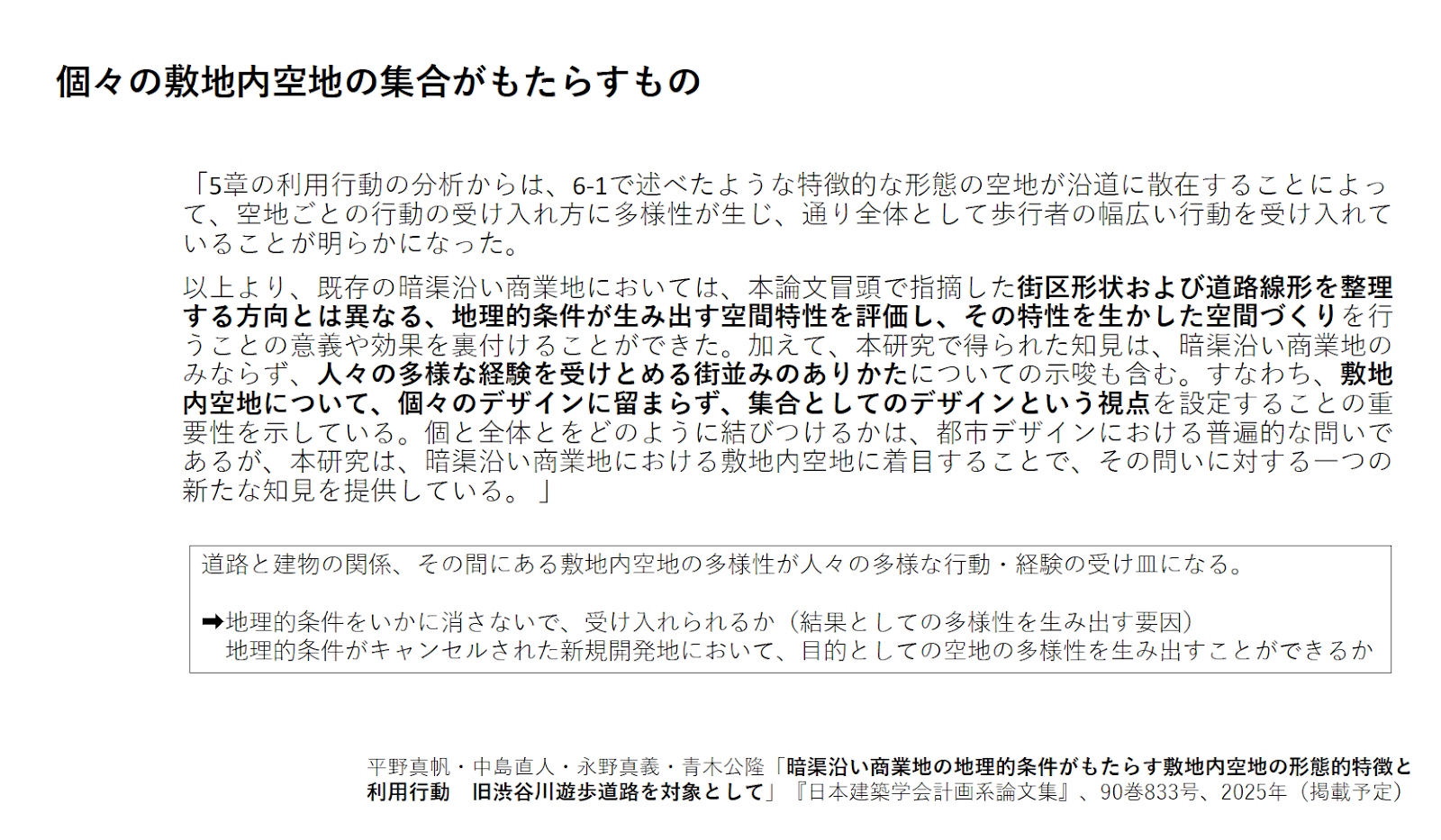

「今回の提案書に書かれているシンボル道路のうち、深沢側はJRがまとめてもっていた土地なので、地理的条件が少ない、フラットな直線の道路です。旧渋谷川のように、分節的で多様な空地がいろいろな人々の経験を受け止めることができるような状況は自然には生まれにくいと思うんです。だから意図的にこうした人々の多様な経験を受け止める街路に関する視座を入れたほうがよいのではないかと思っています。

参道について鶴岡八幡宮の段葛葛話が出ていましたが、真ん中に歩道があってずっと歩けるような道は、実は沿道との関係が乏しく、人々の多様なアクティビティが起こりづらい道でもあります。、もう少し違うあり方も考えうるのではないでしょうか。たとえば敷地内空地は、個々で見ると何でもない小さな空間ですが、それらが集合することで、群としての意味を持ちます。そういうデザインの手法があり得ないだろうか、と考えたりしています」(中島さん)

「相互補完的な関係性」と「住民主体のマネジメント」をどうつくるか

続いて、「②格差と分断に負けないまちづくり」について、中島さんは「相互補完的な関係性」という視点を提示しました。

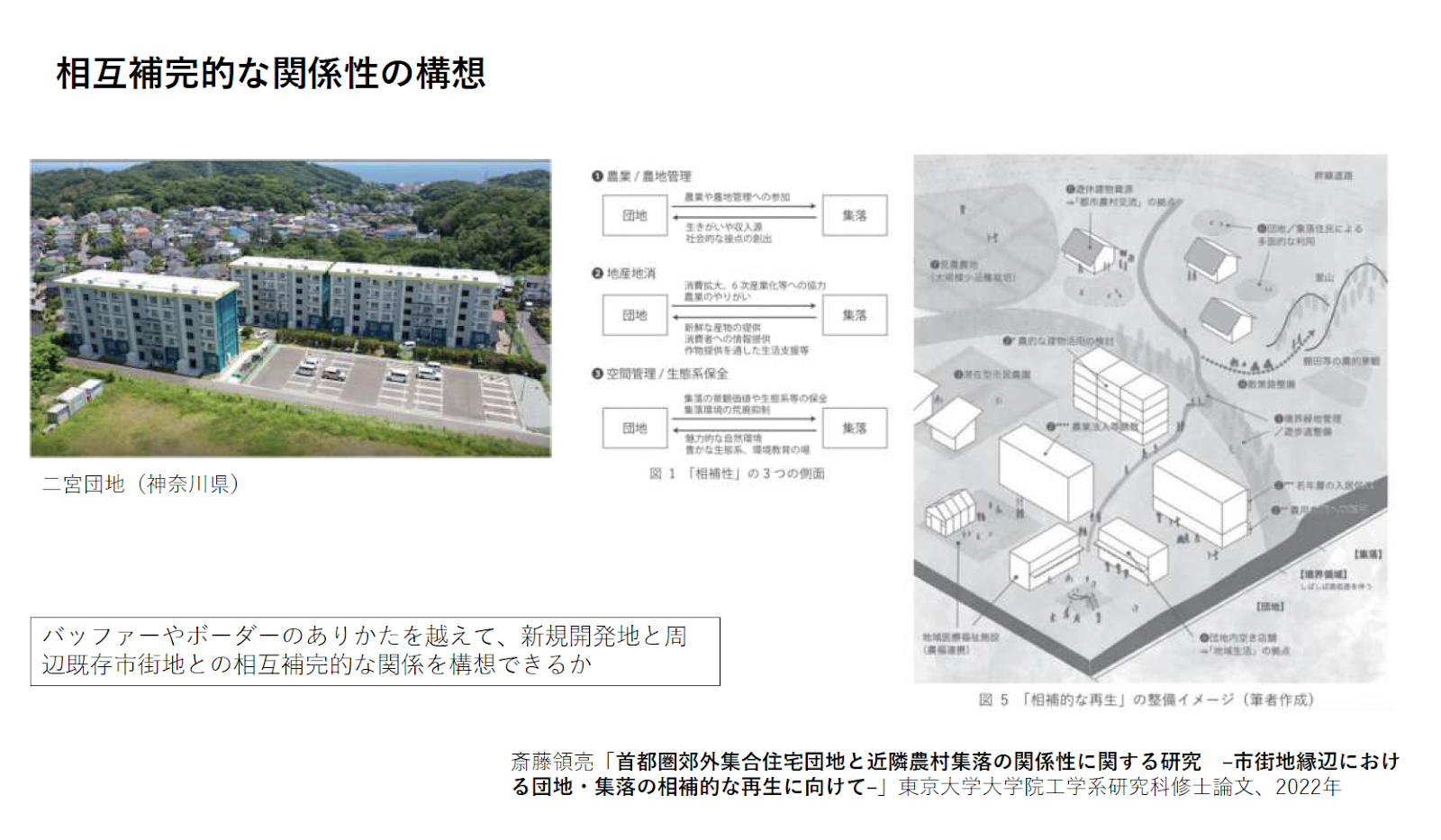

「格差と分断については、いかにして違いを相互補完的な関係性として構想するかが大事だと思っています。そもそも新規開発地の方に圧倒的な魅力があって、周囲の市街地は魅力が弱いというわけではないと思うんですね。周辺の市街地には新規開発地にはない空間やできない暮らし方がある。一方で、新規開発地には周囲の街にはない新しい空間ができるということなので、分断というよりも、むしろその両方の魅力や欠点をどのように補い合えるかが大事になってきます。

郊外の団地と農地の再生について調査した学生の修論をご紹介します。周辺に農村が広がっているような郊外の団地では、安く住める団地を提供する代わりに人手不足の農地で農業を斡旋することで、農村部の再生と団地の再生を組み合わせている地域があります。この場合、団地には就労圏がなく、農地には居住できる土地がありません。お互いの課題を個々に解こうとすると解けないけれど、できないところを補うことでポジティブな関係性が生まれます。

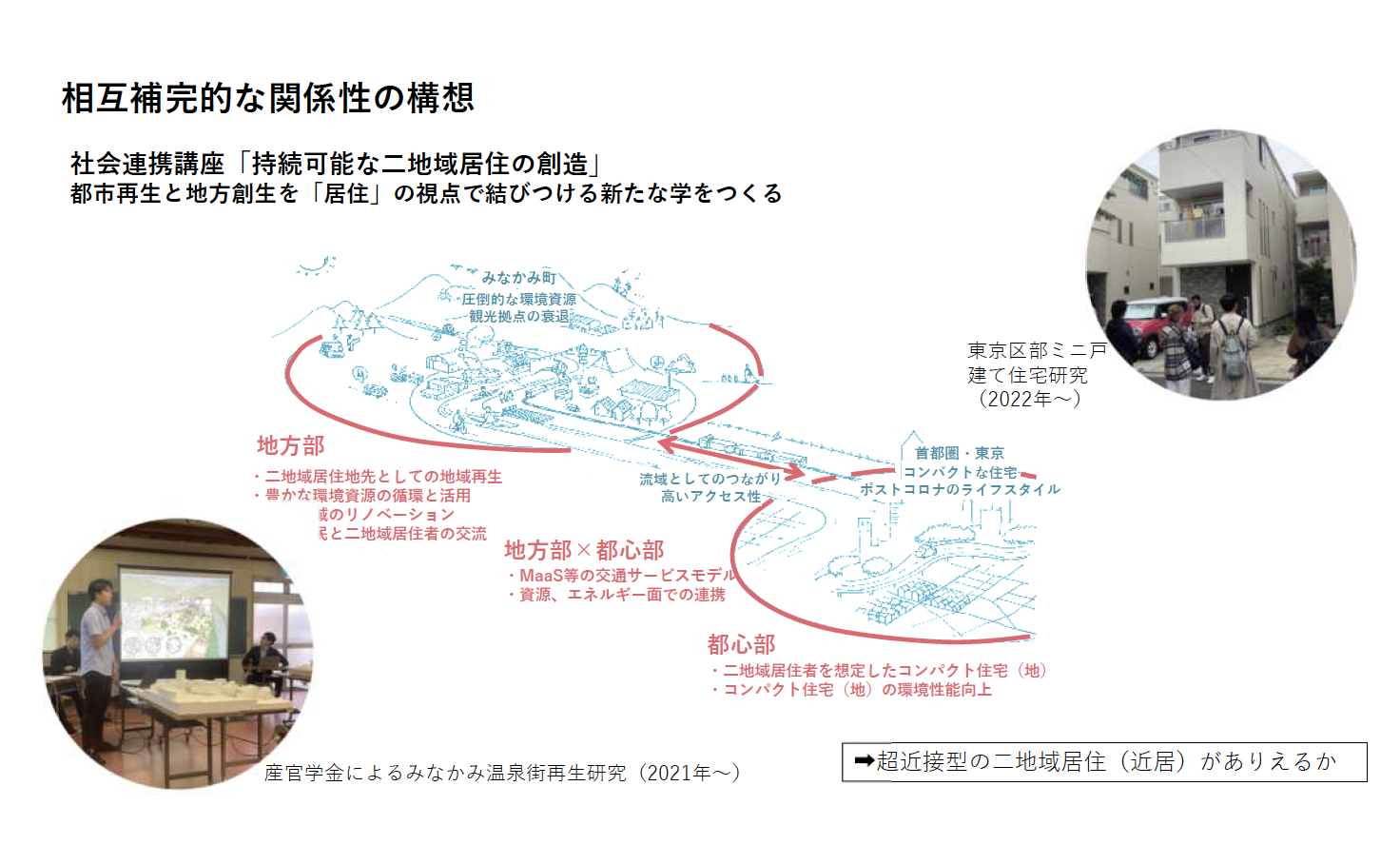

それから最近流行りでもある二地域居住も、相互補完的な考え方です。都心部と地方部を行き来することで、それぞれの欠点を補い、魅力を味わうことができる。東京だと地価や住宅の値段が極めて高いので住宅を持つのは難しいですが、二地域居住にすることで東京の方はある程度コンパクトにして、そのぶん地方で住むという相互補完が可能です。

また『近居』という考え方もあり得るでしょう。たとえば深沢に新しくできる住宅には、もともとその近くに住んでる方々が住む可能性があります。親との同居を考えたうえで、二地域で超近居になるという居住スタイルもあり得ます。一方で、両者を結びつけるスタイルもあり得て、たとえば筑波学園都市は時間をかけて『つくばスタイル』を定着させてきましたが、そこでは学園都市の都市的な空間と周辺の農村が深く関係付けられようとしています」(中島さん)

そして、「③人間と自然とをつなぐ開発」については、「多様な主体によるマネジメント」という観点からコメントを加えます。

「人間と自然とのつながりについては、緑地や神社、公園、民地といった場所の空間的なつながりをどうマネジメントするかが課題です。たとえば同じような郊外の住宅地の我孫子市では、手賀沼沿いの斜面緑地の保全を、企業と行政だけでなく、こういう土地に関わりたいという市民団体や個人がマネジメントしている事例があります。また、個人では保全しきれない土地に対して企業が関わり合いを持つというケースもけっこうあります。さまざまなパターンがありますが、こういった場所の保全に関しては、個人や市民団体への委託先とのマッチングがうまくできておらず、支援も非対称的で、課題が多いのが現状です。『公共用地だから藤沢市が管理する』というだけではなく、多様な主体を巻き込みながら、持続的にマネジメントしていくための仕組みが必要なのではないでしょうか。

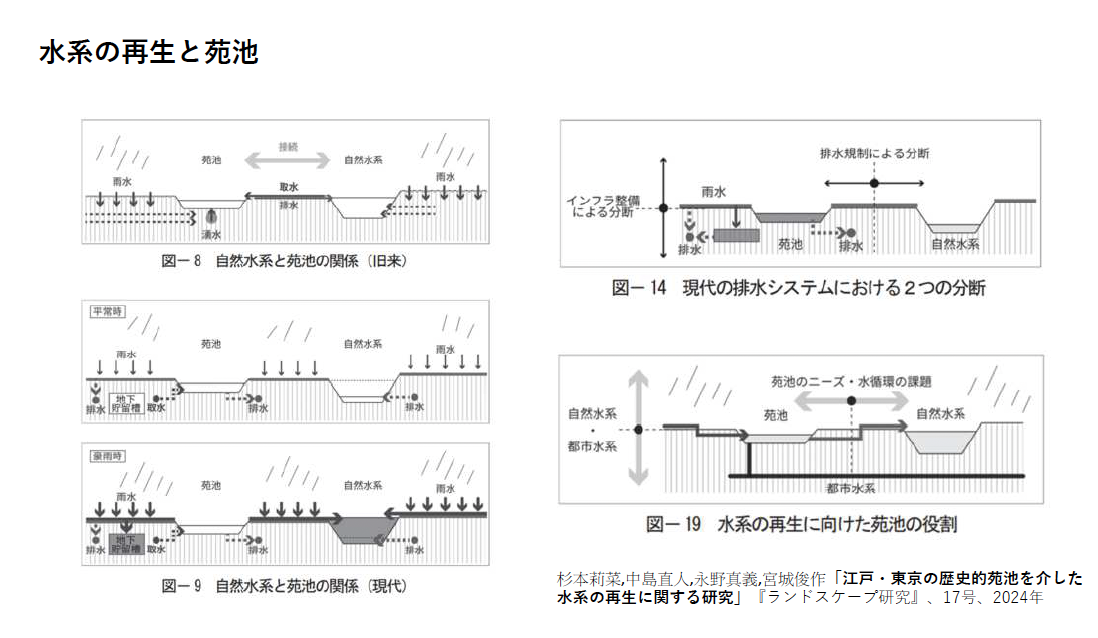

また、深沢の貯水池の件に関連して、江戸の苑池に関する修士論文を紹介したいと思います。たとえば六義園や後楽園などの歴史的な庭園の中にある池はもともと個別に独立してあるものではなく、自然水系と言って、自然河川や湧き水から取水をして、その後に川に排水していました。それが歴史的な経緯のなかで、井戸水、上水道から取水し、下水道などの人工水系のほうに排水するようになってしまった結果、自然水系のネットワークから切り離されてしまったというのが現状です。そのことが、この歴史的苑池というものを見る視点を狭めてしまっています。苑池の再生は、自然水系をどう取り戻すかという話につながりうる話なのですが、そういう視点がなくなっているということが問題だということです。

なぜこのことが問題なのかというと、人工水系だけだと極めて脆弱なんですね。雨水を浸透させる土地被覆を指すグリーンインフラという概念がありますが、基本的に人工水系で取水、排水するとなると、短時間で水が流出してしまって、非常に危ないんです。本来苑池は地中に浸透した雨水を、徐々に貯めて、徐々に排水する役割がありました。あるいは内水氾濫を起こす下水管じゃなくて、水量の少ない自然水系のほうに排出していました。村岡では小さすぎてできないのですが、本来あそこの貯水池を考えるときに、そのようなネットワークをどう再生させていくかという発想がとても大事です。この考え方を起点に、災害リスクを軽減するような新しい取り組みができたらよいのではないかと思っています」(中島さん)

いま必要なのは「広義の都市デザイナー」への働きかけ

プレゼンテーションの後半、中島さんは自身が近年研究している「道具としての都市デザイン」という視点から、今回の庭プロジェクトの提案がどのような位置づけにあるかを考察しました。

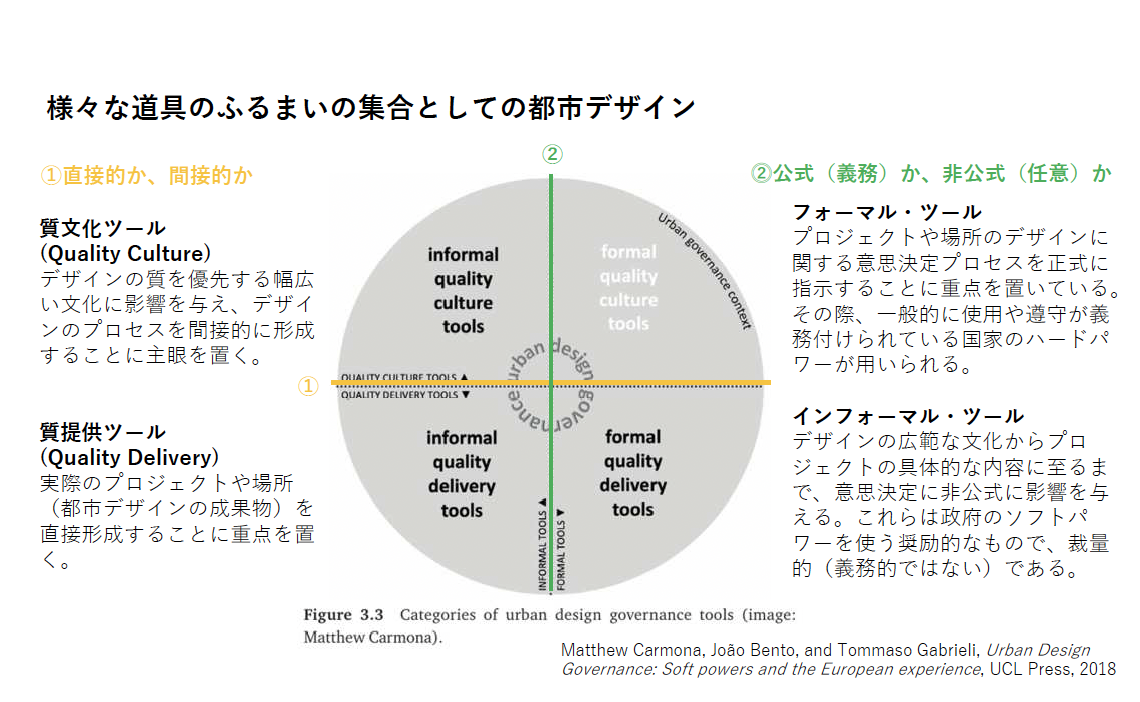

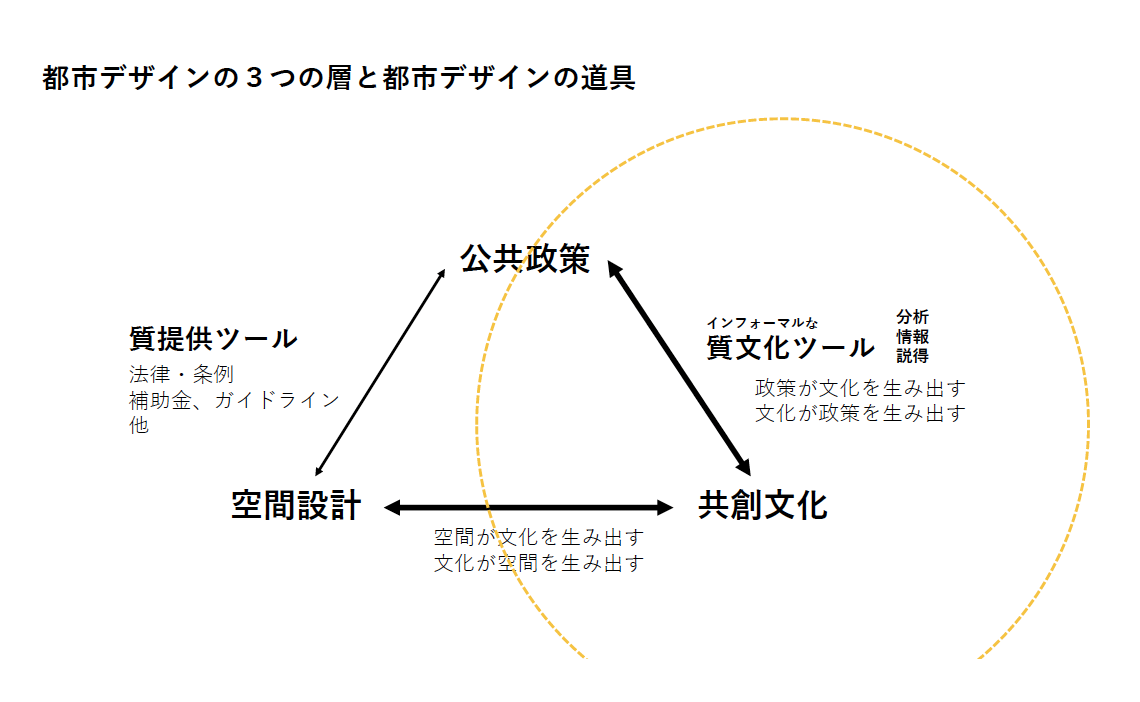

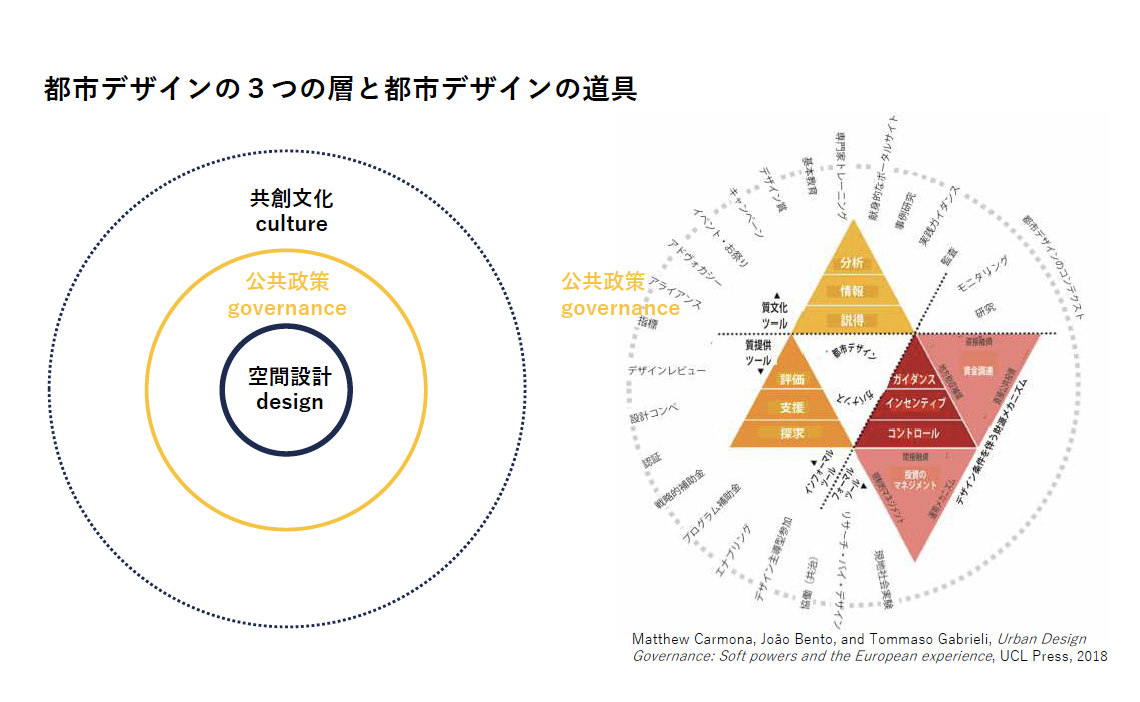

「ロンドンUCLのカルモナ教授は、都市デザインのツールを4つに分類しています。具体のプロジェクトを通して質の高い空間を提供する『質提供ツール』と、幅広くデザインを支える文化に影響を与える『質文化ツール』という区分。さらに、法制度のような義務的な『フォーマル』なものと、裁量的に使える『インフォーマル』なものという区分で考えています。

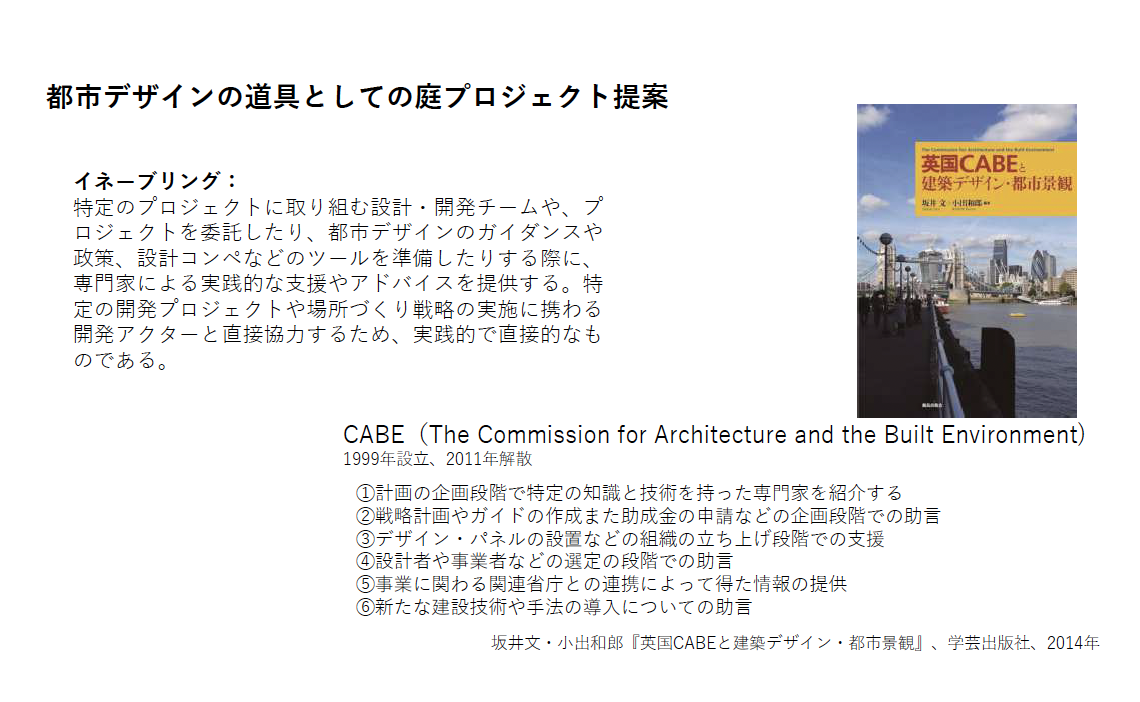

この分類に則ると、今回の提案書はまず何よりも質提供ツールにあたり、目指したところは、特定のプロジェクトに対して助言をしてより良くする『イネーブリング』という取り組みだろうと思いました。イネーブリングを主に行っていた組織としてよく知られているのは、イギリスのCABEがあります。小さめの自治体だと、なかなか計画のノウハウやお金がありません。そういうときに、このCABEが自治体のチームと一緒になってレビューをしたり、技術を提供したりして、そのプロジェクト全体の質を上げていくという仕組みがだったんですね。藤沢市も鎌倉市ももちろん、まちづくりや都市デザインの実績のあるしっかりした自治体ですから、この文脈がそのまま当てはまるわけではないと思いますが、目指しているのはこのようなことだったんじゃないかなと思っています」(中島さん)

さらに中島さんは「イネーブリング」の枠を超えて、都市デザインを支える「共創文化」をいかに育むか、というより大きなテーマへと議論を展開。まずはそのための整理として「都市デザインの3つの層」を紹介しました。

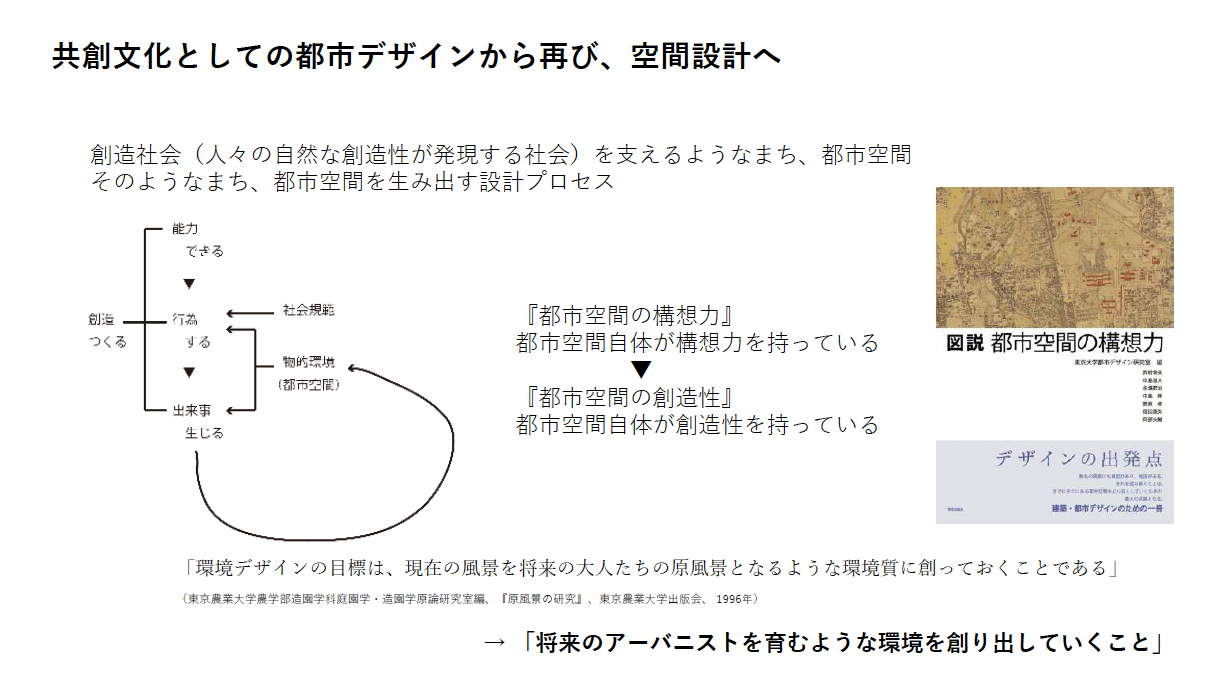

「私は都市デザインには3つの層があると考えています。まず都市デザインというのは、そもそも『①空間設計』として生まれています。具体的な空間の構成をどのようにデザインするか、ということですね。一方で現代において、正確に言うと1960年代ぐらいから出てくるのですが、そういったデザインを推進したり支えるためには、『②公共政策』としてある必要がある。そこから公共政策としての都市デザインという考え方が出てきます。そしてさらにもう一つの都市デザインを構成する大きな層として、『③共創文化』としての側面があります。公共政策は基本的に行政が主導していくわけですが、それだけではなくて、それを支える文化としか呼びようがない多様な主体の関わりがあるというわけですね。もちろんコアは空間設計ですが、この3つの層でとらえると、いまの都市デザインのあり方がよくわかります。

そしてものすごく単純化して言うと、公共政策と空間設計との関係は、法律や条例、補助金が関係するので、主に質提供ツールに分類されます。しかし、たとえば都市デザインのさまざまな政策が行われる場合、やはりそれを支持する人たちがいます。そういう意味で言うと、質の高いものを求めるという都市デザインの考え方を支持する文化を作っていかないといけない。文化を守っていかないと、そもそも公共政策としての都市デザインは成立しません。同じく空間設計も、文化がないと成り立ちませんし、そもそも空間がないと文化も生み出されません。この場合、直接プロジェクトに対して質を上げていくための質提供ツールだけでなく、質文化ツールというものがかなり重要になってきます」(中島さん)

この分類を踏まえて、中島さんはこれから重要になることとして「広義の都市デザイナーへの働きかけ」という視点を提示しました。

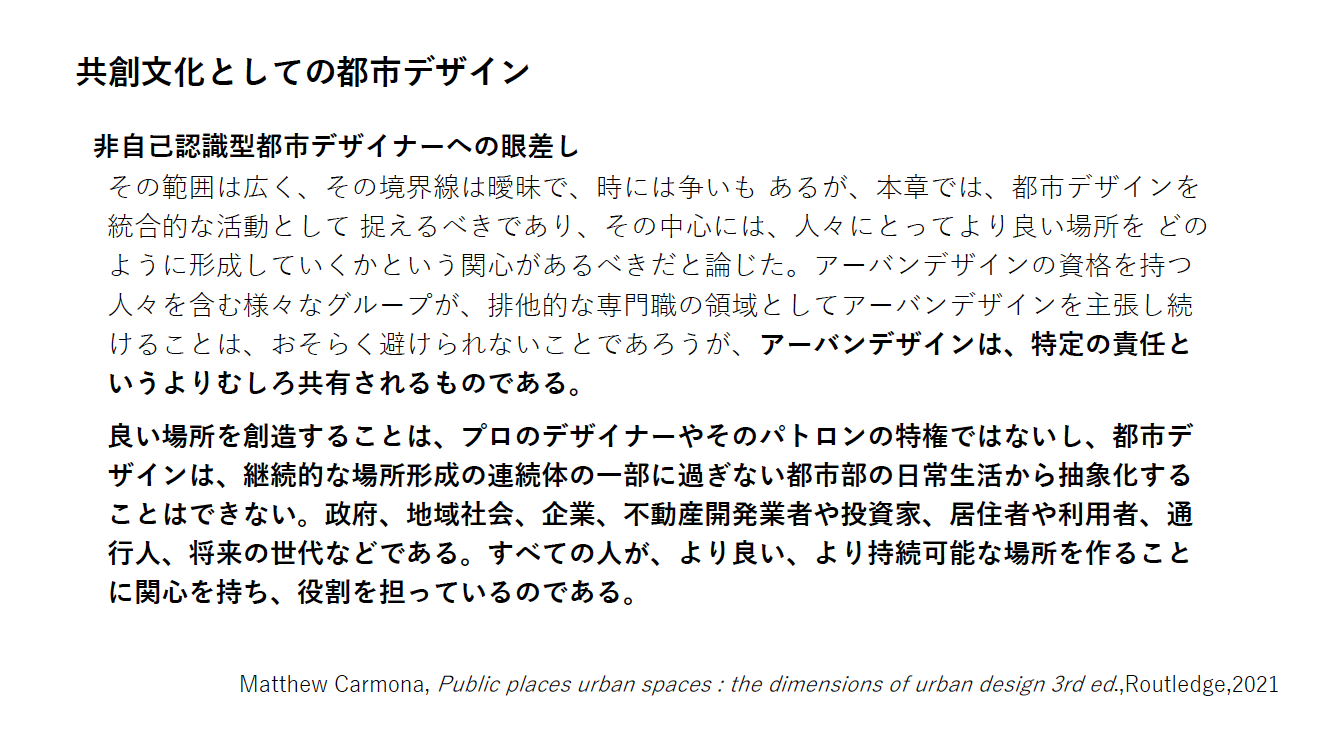

「質文化ツールがなぜ大事なのか。まず都市デザインをしている人は誰なのかということから考えたいと思います。たとえば藤沢、村岡深沢における都市デザイナーとは狭義で言うと、その設計をしている人たちです。計画、デザイン、プロジェクト、政策、ガイダンスなどの公共・民間の両セクターにおいて都市デザインのサービスを提供する専門家ということになる。ただ、より広義に言うと、都市環境の形成に決定責任を持ついろんな人々が都市デザイナーなんですね。個々の建築家、ランドスケープアーキテクト、エンジニア、測量家、ディベロッパー、投資家、住民、役人、政治家、イベント企画者など、どんな人でも都市空間の形成に関わる何らかの形で決定をしています。たとえばある人が自分の家の間取りを決めることは、その人にとってはその決定に過ぎないけれど、そのことが都市空間の街並みに表れてきたりする。

要は、みんな都市デザイナーなのだけれど、それを自己認識しているノーイングな人と、自己認識していないアンノーイングな都市デザイナーがいるということですね。実は良い都市空間として質を高めていこうとするとき、この広義の都市デザイナーの人たちにどう働きかけていくのかが大事になっていくんです。カルモナは、都市デザインとは、プロのデザイナーやパトロン、つまり排他的に専門領域を主張する人たちの特権ではなく、非作為的で継続的な場所形成の連続体の一部に過ぎないと述べています。ふつうに生活している人たちが行っている行為の集積が、結局は形成に影響する。だからこそ、そういう人たちに対してどう働きかけるかがとても大事になってくるということです」(中島さん)

「アーバニスト」による、共創文化としての都市デザインへ

その「広義の都市デザイナー」は、中島さんの専門分野で言えば「アーバニスト」という言葉でも言い換えられます。中島さんは「アーバニスト」という言葉の成り立ちを解説し、現代におけるその役割の重要性を語ります。

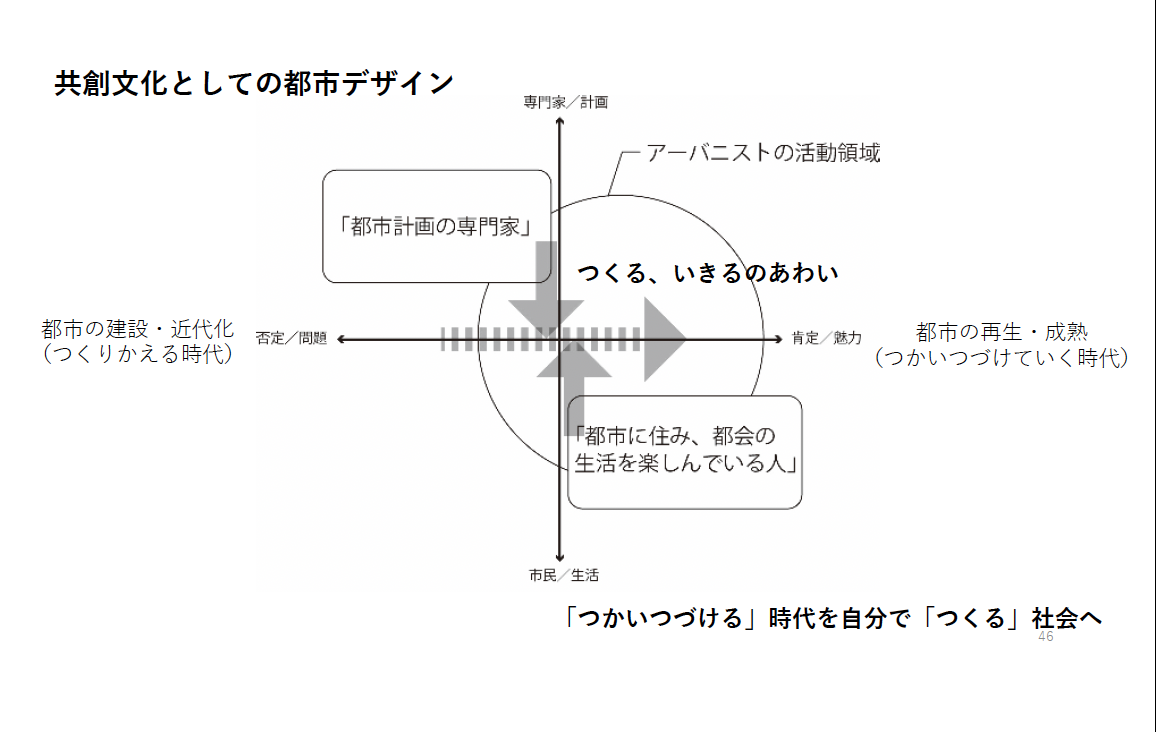

「『アーバニスト』という言葉は、辞書的には、『都市計画の専門家』という意味と『都市に住み、都会の生活を楽しんでいる人』という意味があります。なぜ2つの意味に分かれているのかというと、源の『アーバニズム』という言葉が関係しています。アーバニズムという言葉は、1920年代に社会学でルイス・ワースがこの言葉を『way of life』、つまり事実概念として、都市の人々の生活そのもの、生活様式という意味で使ったのが最初です。一方で、90年代からここ30年は、アーバニズムは、こういう都市やまちをつくりたい、計画したい、という『望ましいあり方』という規範概念として使われています。

いままで規範概念としての『計画』や『デザイン』という言葉は、一方的に計画やデザインする営みを指していて、生活者としての側面がありませんでした。計画だけでは都市は変わりません。都市をつくる時代と違って、都市を使い続ける時代においては、一人ひとりが都市空間に対して影響を与えうる。もともと都市計画の専門家は、目の前の都市を改善すべきものとして捉え、つまりある意味否定して、課題を洗い出し、解決する立場にいました。しかし都市の再生や成熟の時代は、マイナス面とも言える課題を解決することは引き続き大事なのですが、それと同じくらいどう都市の価値、プラス面を引き出し、生み出していくのかを考えるのが大事です。そのような時代においては、否定の専門家だけではなく、肯定の活動が必要です。

対して、都市での生活を楽しんでいる人はずっといるわけですが、情報社会においては彼らの発信がこれまで以上に広がっていき、大きなうねりをつくります。建設の時代と違って、都市を使いつづけたり作り変えたりするのは、弱い技術でできる。たとえば空き家の再生はその典型ですが、巨大な組織が作るということではなくて、誰でもできる。都市計画の専門家と生活者の境界が溶けてきているというのが、共創文化としての都市デザインの背景にある一つの状況です」(中島さん)

そして、専門家ではない「アーバニスト」たちが、いかにして街の魅力を作り出しているか、具体的な実例を挙げました。

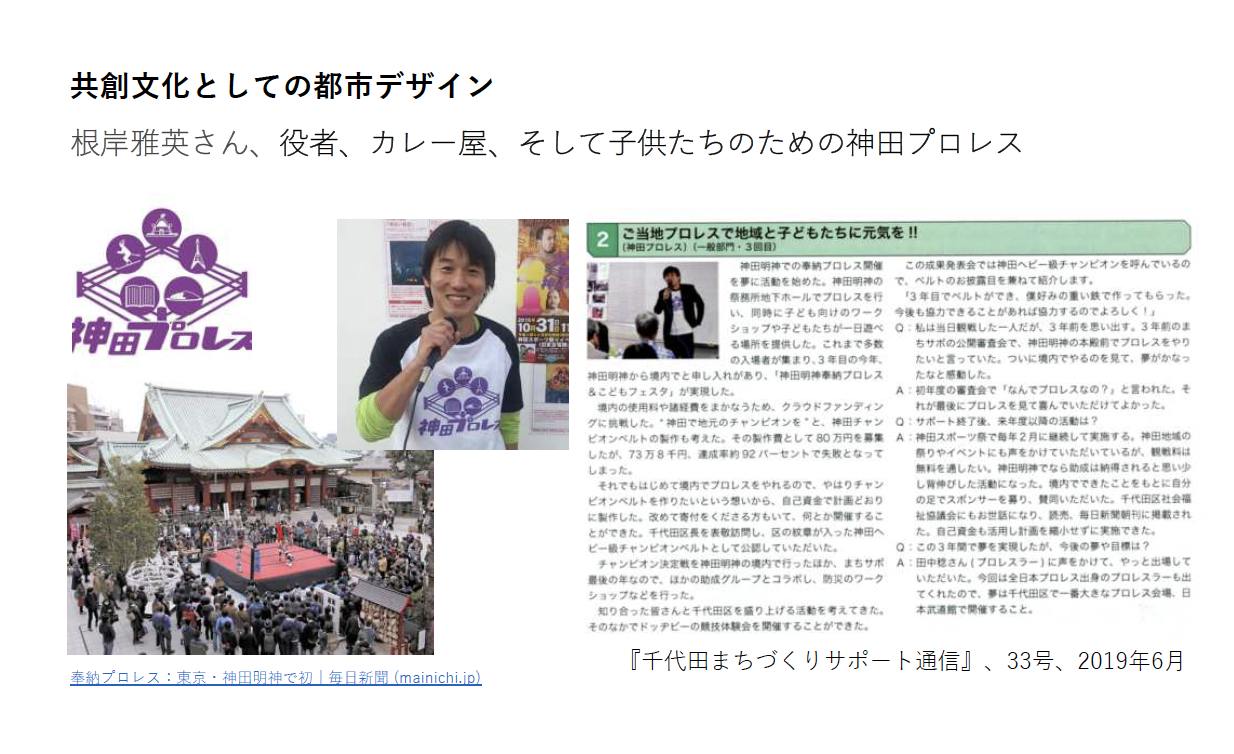

「都市計画や建築の専門家ではない、いわばふつうの人が都市を作るというのはどういうことなのか、私がかつて千代田区のまちづくりのお手伝いをする中で出会った人たちをご紹介します。たとえば、劇団をやりながら神保町でカレー屋さんをやっている根岸雅英さん。自分が生きるために劇団員とカレー屋をやっていたのですが、カレー屋のアルバイトにプロレスラーがいて、その人たちとしゃべっているうちに、子ども向け劇団で関わっていた子どもに『プロレスをぜひ見させてくれ』ということで、神田でプロレスをやるということを考えついてやり始めたら、それが子どもたちに非常にウケた。子どもたちの遊び場が少ないという地域課題に答えた面があり、地域の人たちも『これはおもしろい』と受け止めて、最終的には神田明神でプロレスをやることになって、神田の街の魅力の一つとして定着しています。別に最初から神田のまちづくりをやろうとか考えてたわけじゃなくて、いつの間にか神田のキープレーヤーになったという実例です。

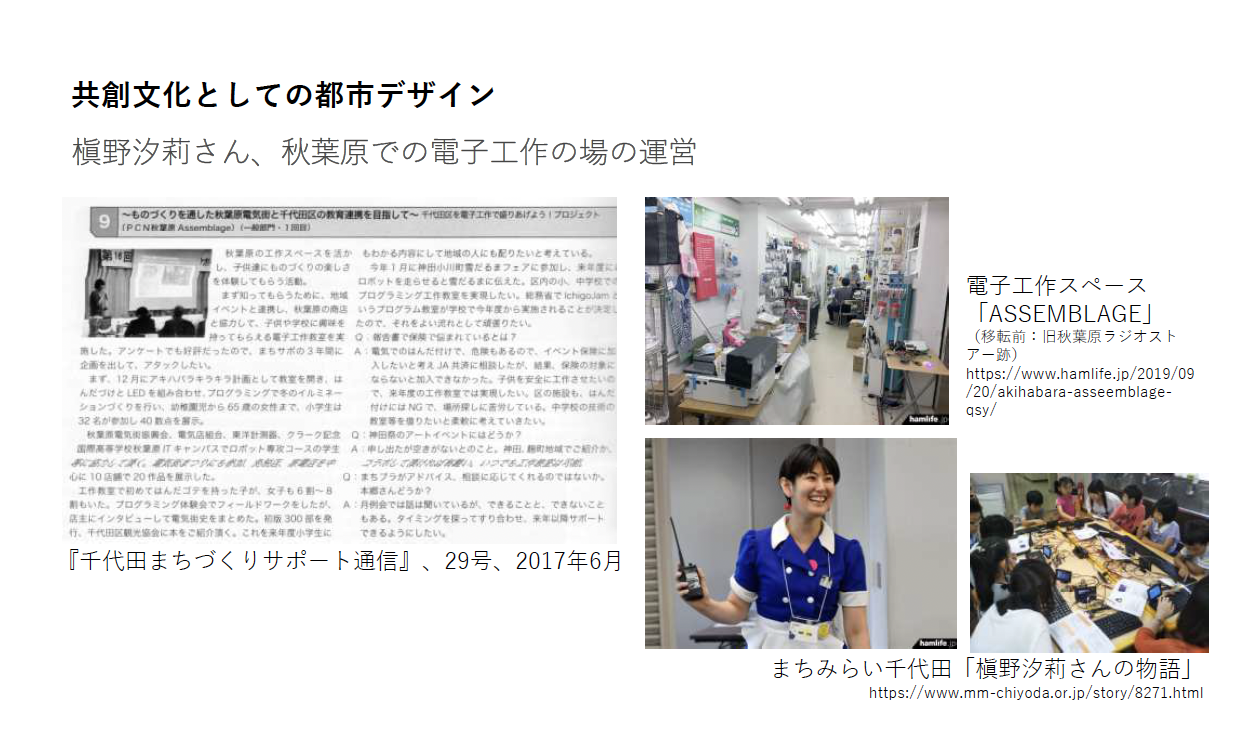

また、槙野汐莉さんという人は小さい頃からとにかく電気機械が好きで、ラジオ会館に通っていたようですした。そのラジオ会館が閉館するとなったときに、個人的な思い出があってその存続に力になりたいと考えたそのタイミングで、ちょうど街案内、プロモーションをやらないかという話が来て、電子工作の教室を運営することになりました。本人は好きな電子工作をやっているということなのだと思いますが、それが秋葉原の街のプロモーションになっていって、気づくと秋葉原の街の重要なデザイナーになっていったわけです。

そして、直野桂英さんは廃校になった校歌に関心を持っていた人です。廃校になると校歌の歌詞は残るけれど楽譜が失われてしまうケースが多く、このことに問題意識を持って、自分で楽譜を集めて校歌集を作り始めたら、そのことが地域の記憶に関心がある人に受け入れられていったといいます。直野さんは校歌をただ集めてるだけなんだけど、そのことが地域の歴史を生かしたまちづくり、記憶の継承につながっていくわけです」(中島)

「質文化ツール」としての提案書。都市デザインから空間設計へ

これらの事例を踏まえ、中島さんは、庭プロジェクトの提案が今後「質文化ツール」として機能していくことへの期待を語り、プレゼンテーションを締めくくりました。

「いまのまちは、専門家だけでなく、まちを生きている人たちのこういう取り組みが、いろんな形で表出することで魅力的になっていくのではないかと考えています。そうした取り組みをエンカレッジしたり、掘り起こしたりするには、道具としての都市デザインの中でも、質文化ツールが刺さらないとだめだよね、ということになります。

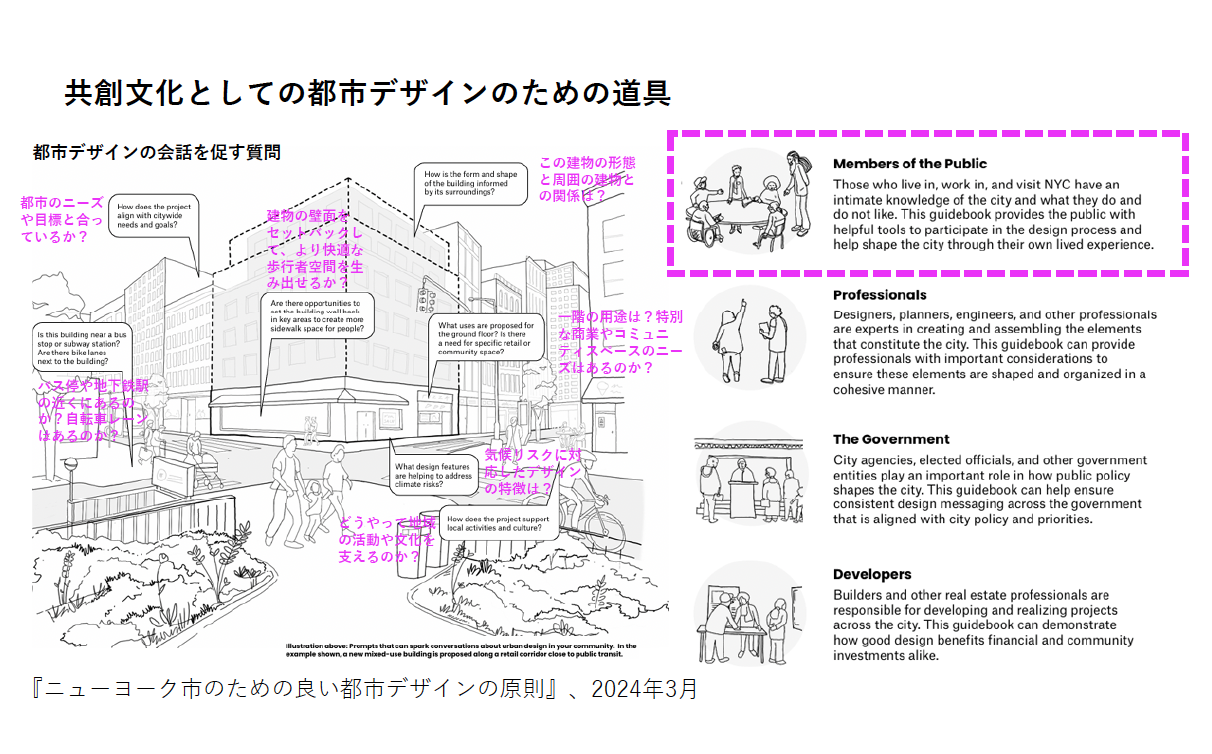

たとえばニューヨーク市が出した『Principles of Good Urban Design』というガイドブックは、いわゆる狭い意味でのデザイナーではなく、ニューヨークの市民に対して、自分たちの住む地域や都市における、優れたデザインを主張するための、共通の価値観と共通言語を提供するという目的が第一に掲げられています。専門家がデザインしたり計画することに対して、市民や住民は共通の言語を持っていないからいろんな軋轢が起きたりすれ違ったりする。その状況のなかで、実は一人一人が言語を持つことで、対話ができて、その対話からより良いデザインへと展開していけるんじゃないかということです。広く言うとこれは文化なんですよね。

何が言いたいかというと、庭プロジェクトとして藤沢市や鎌倉市に提案を投げかけるのもいいと思うのですが、これをいかにして多くのアンノーイングな人々や、都市デザイナー、アーバニストに届けるかが大事なのではないかと思っています。イネーブリングだけでなく、質文化ツールとして。

そのためにも次の段階は、具体的な空間で庭プロジェクトの思い描くことや空間を表現したほうが、伝わることも多いんじゃないかと思っています。もしかしたら今回の庭プロジェクトの報告書も、いまの深沢村岡に与えるインパクトも大事だけれど、もっと時間をかけてより文化ツールに変容する可能性も秘めているのではないかと思ったりしています。

イヴァン・イリイチの言葉に、こんなものがあります。『自立共生的な社会は、他者から操作されることの最も少ない道具によって、すべての成員に最大限に自立的な行動を許すように構想されるべきだ。』。共創文化の中では道具がフォーマルにはたらいてくることはなくて、人々が道具をどう捉えるかが大事になります。また、自分の代わりにやってくれるものではなく、一緒に都市を作っていくような、自分とともに働いてくれる道具が必要です。

わたしたちの専門の核は都市空間設計なので、空間こそが一番の道具だと思っています。作るという行為が民主化されていることが前提ですが、物的環境は、人びとの行為や出来事の発生可能性を高めることができる。そうした行為や出来事を経験することで、またそれを生み出す人が出てくる、そういう関係にあると考えています。都市にとって大事なのは、都市を育んでいく人たちを、都市自身が生み出さなければいけないということです。そのとき都市空間にもできることがあると思うんです。

詩人の田村隆一は、『人が都市をつくり、そして、その都市が人をつくる』という循環を言っています。庭プロジェクトの提案が今後どのように届き、展開していくのか、楽しみにしています」(中島さん)

[了]

この記事は石堂実花・小池真幸が構成・編集をつとめ、2025年8月29日に公開しました。