できるかぎり大きな視野で、できるかぎりゆったりした時間感覚で、「つくる」ということを考え直していくため、文筆家/キュレーターの上妻世海さんが、さまざまな知恵の持ち主たちを尋ねまわる連続対談。

都市史の探求から「生環境構築史」というアプローチに辿り着いた松田法子さんとの濃密な対話は、やがて地球全体の人口拡大が落ち着く未来に向けて、土地との関係を見直すことで、どんなライフスタイルや社会像が提案できるかの展望に向かっていきます。

端的に言うとね。

人類史の方向性を複眼的に捉え直す

──前回ご説明いただいた生環境構築史の構築0〜4までの5つの構築様式の流れの特徴は、いま日本政府が打ち出しているSociety 5.0みたいなビジョンと対比させると、より明確になると思うんです。

つまりSociety 1.0が狩猟社会、2.0が農耕社会、3.0が工業社会、4.0が情報社会で、5.0ではその先にサイバー空間とフィジカル空間が融合する新たな社会をつくろうという話をしていて、5つにカテゴライズした各文明の捉え方とか、解決したい社会課題への問題意識としては、生環境構築史とけっこう重なってはいますよね。しかし、やはり根底の部分で大きく違うのは、こちらがどこまで行っても科学技術の右肩上がりの進歩に依拠した、よくある発展段階論であり、あくまで人間中心主義の立場からの描像であることです。

▲Society 5.0のイメージ(出典)

対して、生環境構築史の概念図が素晴らしいのは、あたかも地球のように描かれた構築0からロケットが飛び出していくように見えて、それが帰還してくるような放物線的な図になっていることですね。つまり文明とか構築の変遷は、ひとつの力の作用で単線的に進んでいくのではなく、ずっと存在し続けている構築0の重力のような別のモーメントとのせめぎ合いでベクトル合成が起こって、面的な軌跡を描くのだということが可視化されている点です。実は上記引用したSociety 1.0〜5.0の変遷図もデザイン上は、なんとなく円環的に描かれていて、暗黙には1.0への螺旋を描くような回帰のニュアンスがあるように見えなくもないんですが(笑)、あくまで偶然でしょうし、そうなる原理は全然説明されてませんからね。

未来論としての構築4が秀逸なのは、構築3の極致として出てきた現代科学の発展そのものによって、それまで環境に対しての特権的な構築主体としてふるまっていた人間自身についての理解が進んで、モノと情報の総合系であるという意味では、環境に存在する他の生物や、あるいは自らが作りだした人工物との等価性が前提になったことを踏まえたビジョンになっていることだと思います。サイバネティクスという言葉が使われているのも、そういうことですし。

だから、そうした情報科学的な知見なり技術なりが、構築0の動きと人間主導の構築3ベースの文明とを具体的にどう再調和させていくのかという点を、議論のターゲットに据えていくといいのかなと。

上妻 すごくおもしろいです。僕が依拠している知識も、大部分は構築3にあたる近代に基礎が作られたものであり、さまざまな試行錯誤と反省によって再帰的に整理されたものなので、構築3がなければ構築4に進めないというのは真実かもしれません。

たとえば、18-19世紀ヨーロッパにおけるロマン主義や文明批判、自然礼賛の流れでは、しばしば狩猟民を含め、構築1を生きる人々を「高貴なる野蛮人」として過剰に野生的で純粋であると表象することがあります。また、現在でもしばしば「狩猟民は森のこと、森での生活のことを熟知しており、自然保全のために彼らの知恵を学ぶべきである」といった主張を目にします。しかし、古澤拓郎『ホモ・サピエンスの15万年』で紹介されている最適採食理論によれば、彼らは最適食料選択(獲物のカロリーと獲得コストの効率を考えて獲物を選択をする)と最適パッチモデル(獲物のいる空間で一定時間狩りをすると、その空間での獲物は少なくなり効率が悪くなるので別の空間へ移動する)で説明できると考える人類学者もいます。あるいは、別の研究では、狩猟採集民は環境保全のために動物の子どもやメスを避けているわけではなく、まるで最適採食理論に当てはまるように、狩猟の効率だけで獲物は選ばれ、種によってはメスの方がたくさん獲られ、すべての獲物で子どもはたくさん獲られていることがわかりました。実際、このペースで獲り続けたら地域の動物の数が減っていってしまうという結果も出ています。僕がフィールド調査に行ったボルネオ島でも、環境保護活動家や研究者が自然を守ろうと運動を組織しているわけですが、住民自身が自ら売買を推し進めたり、外部から企業を誘致することもあるそうです。そう考えれば、構築1の生活をロマン主義的かつ盲目的に羨望するのは的外れなわけです。

▲古澤拓郎『ホモ・サピエンスの15万年』ミネルヴァ書房、2019年

そのような狩猟採集民への幻想を高めた流れの一つに、農耕社会への移行の弊害についての人類学的・歴史学的な研究が2000年代後半から現在にかけて一般化してきたことが挙げられます。古くは1974年出版のマーシャル・サーリンズの『石器時代の経済学』とか、それ以降にはコリン・タッジの『農業は原罪である』とか、さらにハラリの『サピエンス全史』でも、モノカルチャー農業が強いる集約労働のライフスタイルが700万年かけて狩猟採集生活に適応してきた人類の身体に負荷をかけているという議論がよく参照されるようになりました。たとえば、それまでなかったような骨盤のヘルニアや腱鞘炎は農業の普及する1万年以前には存在しなかったとか、狩猟採集民に鬱病などの精神疾患は存在しないといった話です。しかし、問題は、それらがいくら真実でも現在の社会が狩猟採集生活には戻れないということです。農業は得られる食糧のカロリー効率的に狩猟採集を10倍以上も上回っているので、かつての狩猟採集民が肉や果物やナッツなど彩り豊かなものを食べていたとしても、一度農業に移行して人口が増えてしまったら、集団として狩猟採集に生活を戻すことは不可能なのです。

▲マーシャル サーリンズ『石器時代の経済学』法政大学出版局、2012年

▲コリン・タッジ『農業は人類の原罪である』新潮社、2002年

僕はある移行が不可逆な形で現れてしまうことを人類史の興味深い点だと思っているんです。安定的な食料獲得という外部適応の手段である農業がさまざまな弊害を生み出していても、人類はもはや元の生活形には戻れないし、情報技術がどれだけ社会学的/心理学的に弊害があると言っても、僕たちの経済や政治の前提に深くまで組み込まれてしまっている以上、「明日からインターネットを禁止する」という提案は実現不可能です。要するに外部手段の向上が内部構造の向上を必ずしも意味しないので、単線的発展段階説は棄却されます。そして「制作」を伴う以上、生環境の構築には循環的な構造があると思います。そうした中で、現代都市や住宅の問題も含めて、構築4はどういう実装の仕方ができるのかという点について、徐々に話していければと思うんですが。

松田 中川さん(司会)のコメントの中で、「Society 5.0のような構想はあくまで人間中心主義的立場からのよくある発展段階論的描像だ」という点は重要ですね。

そしてお二人のコメントを経て再度強調しておくと、生環境構築史の概念図では構築4が地球に向かって戻ってきますが、それは決して過去にもどろうということではありません。なぜなら歴史は不可逆的だからです。目指されるべきはあくまで、構築3の歴史を経験したうえで改めてその重要性がはっきりした構築0と「高次の回復」を遂げることにおかれると考えられます。

上妻さんが挙げられた人口増加と歴史の不可逆性は重要なことです。人口増加のきっかけとしての農業と、農業の管理・集約によってこそ成立した都市や初期国家、という史観が語られるようになってきましたね。それと、狩猟採集生活に関しては現生人類とはそもそも採り尽くすものだという点についてはそうなのかもしれないと思います。理由はまだ諸説あるところかと思いますが、いずれにせよホモ・サピエンスは本来の棲息地だった東部アフリカから出ていって、採り尽くしてしまう生物として移動していきながら、気候変動にもさいなまれつつ各地に散っていき、海も渡り、交雑しながら地球の隅々に広く棲み着いた。その過程の酷暑や寒冷、多雨や暴風などの生存条件上の過酷さに対しては、ヒトはまさに構築技術によって衣服や住居をつくってそれら所与の環境条件をしのぎ、棲み着いたその各地では、道具やイヌとの協同作業によって自分たちが生き継いでいけるだけの資源を、他の大型哺乳類などを絶滅させたりしながら収奪してきた。

カロリー確保がぎりぎりだったからなのか、資源がなくなれば移動すればよかった時代が続いたからなのか、いずれにしても複合的結果でしょうが、近代も現代も乱獲による動物の絶滅が絶えないように、そもそも動物にとどまらず化石燃料などを含めて「資源を採り尽くしてしまうのがホモ・サピエンスの宿命」というところまでの敷衍も行われることさえあるわけです。ただ、現生人類の仕方ない特質としてそうした運命論的なイメージをヒトに与えてしまえば、その先には加速主義の一部にあるように、取り尽くして資本主義を終わらせる、もしくは地球を捨ててテラフォーミングを目指すといった未来や、あるいはSci-Fiの一部が提示してくれるような、肉体を喪失してもデータとして存続するような人間像、つまりいずれにせよ地球「後」の世界像になる。

ブライドッティが言うような「人間」の終わらせ方は重要な検討事項だと思いますが、「人間」論理の延長によって、あらゆる生命や非生命との共同構築体であるともいえるヒトを終わらせるのかというのは大いに疑問です。

生環境構築史のダイアグラムが特徴的であるのは、構築3を明確にひとつの歴史段階として位置づけたことです。この資本主義世界をどうするのかということはさまざまに議論されているわけですが(マーク・フィッシャー『資本主義リアリズム』堀之内出版、2018ほか)、どうも構築3の手のひらの中で未来像を取り沙汰しているように感じられることも少なくありません。構築3の延長上に設定される未来像は、あくまでも構築3というある歴史的な構築様式に依拠しているんだということを相対化することが必要ではないかと考えます。ですから私たちの生環境構築史では、構築4というモードを提示しているわけです。

▲マーク・フィッシャー『資本主義リアリズム』堀之内出版、2018ほか

その意味からも、構築3に至るまでの構築様式の検証も重要です。都市や国家は構築2の段階で発生すると考えますが、たとえばジェームズ・C・スコットは『反穀物の人類史 ー国家誕生のディープヒストリー』(立木勝訳、みすず書房、2019)で、都市と初期の都市国家は穀物農業を統率することで成立したという論を強調していますね。さっき上妻さんが言われたように、カロリー効率の点からみても農耕の普及こそが人口集積を可能にしたわけですが、具体的にそれは、穀物生産地としての農業地域と、その生産物の消費・備蓄・交換の地としての都市という空間が対に拡張してきたという描像です。そのユニットの前線を拡大していくことこそが植民地化であり、一時的にせよそれを大規模に達成したのが帝国です。

都市史の枠組みでは、集住体の形としても生活様式としても、都市と農村を別々のカテゴリーに捉えてきましたが、都市を成立させたものこそは農業だった。食糧生産を行わない神官や軍人、役人、あるいは芸術家を養うのは、都市外の農業地帯から運び込まれる余剰食糧です。そして国家がつくらせる農作物は、計量・運搬しやすく、収穫時期が決まっている穀物に収斂された。cultivateやcultureのcul-は耕すことに由来しますが、農業を通した、領域のまさにモノカルチャー化ですね。cultivateを通じた文化的馴化。

▲ジェームズ・C・スコット『反穀物の人類史』みすず書房、2019

そして都市国家は人的にも、農村地帯の若年人口を労働者や兵士などとして吸引することで膨張・発展していきます。ある限定された範囲に異なる領域から集められた人口が密集することは、いま私たちが改めて体験しているようにそのまま疫病リスクにつながるわけですが、この疫病リスクが都市と不可分なのは、都市を成立させている農業地ユニットにもそれが由来しているからですね。人、穀物、家畜がこれまでにない密度で集合し、かつその土地を離れえない。作物栽培を伴う定住は都市や国家の成立より4千年以上も早く、それら早期定住キャンプを集約したことで生まれたのが初期の都市国家なのだという考えをスコットは採用し、かつ大規模化された密集環境ないし交雑環境が疫病リスクを拡大していくとします。なお後半のところは、はじめて疫病を通じて世界史を描いたウィリアム・H・マクニールが1976年の『疫病と世界史』(佐々木昭夫訳、中公文庫、2007)ですでに指摘していることでもあります。

▲ウィリアム・H. マクニール『疫病と世界史』中央公論新社 、2007年

上妻 そうですね。前回話した西田正規さんやロビン・ダンバーの議論をはじめ、狩猟採集民の研究でも言われていることですが、定住農耕や都市の成立で社会の人口規模が肥大化したことで、感染症リスクとともに人類の社会脳の容量には本来耐えがたいストレスが生じたのだと思います。つまり、有名なダンバー数の議論で言われているように、ホモ・サピエンスの大脳新皮質が直接的に処理できる集団規模は150人程度が限界で、実際、狩猟採集民の普段の行動は30〜50人程度のバンドが基本だったわけです。それで、あまり知らない人や仲の良くない人と一緒に暮らすことは避けてバンドを流動的に分けたり、コミュニティが固定化してストレスが溜まらないように適当に集合離散できるシステムが、構築1の段階では採られていたわけです。

だから構築2の定住革命というのは、そうした遺伝子的な適応の方向性に逆らう異常事態だったのだと思います。そして、だからこそ、酒や歌や語りや踊りや共食によって他者との間に安心と信頼(互酬性)を築く必要があったし、「結びつける」(religare)というラテン語から派生した宗教(religion)も親族関係を超えた他者との結びつきを可能にするために必要でした。これは先に少し述べたことですが、定住と人間関係のストレスを家族や分配などの制度などで強制することが可能で、また必要でもあることは解剖学的な指標に基づいても明らかです。たとえば、人間と他の霊長類との解剖学的な比較研究の中で、有名な人差し指と薬指の比率に関する研究や体格の性差の比較研究があります。多婚や乱婚の類人猿は人差し指と薬指の比率が小さい(妊娠期間中に体内のテストステロン濃度が高い)のですが、テナガザルなど強制的単婚の類人猿はこの比率がほとんど1です。現生人類はこの比率では多婚と単婚の間に位置します。また、単婚のテナガザルは体格に性差がなく、大型類人猿のように体格の性差が1.5倍から2倍になる場合は多婚か乱婚になります。現生人類はこの比較でも男性が身長で8%、体重で20%大きいだけということで、単婚と多婚の間に位置しています。このことは現生人類は生物としては多婚とも単婚とも言えないということです。にも関わらず、近代国家では一夫一婦制の結婚制度を規範化する世帯形成を行いました。このことは制度化すればある程度生物的に制御可能だということでもあるし、定住社会になって分散できなくなった嫉妬や妬みを防ぐ意味でも大きな役割があるのだと思います。

家族制度だけでなく、他にも貨幣を用いた交換経済や国家という三人称的な象徴権力や再分配制度を打ち立てることも、種社会全体としての安定や秩序のために、仮に一個体あたりの幸福度とかクオリティオブライフを一定程度犠牲にしたとしても、そのような歴史を構築2から3にかけて積み重ねるしかなかったのだと思います。

そんなふうに地球の隅々まで生存環境が広がった中で、改めて構築様式を見直すことで、一人ひとりの生存クオリティの条件を是正しようという調整局面に入っているのが構築4なのだという見方もできると思います。

松田 先ほど挙げたスコットの研究が構築0と生活様式との観点からもうひとつ興味深いのは、「ゾミア」という切り口です(『ゾミア ー脱国家の社会史』池田一人ほか訳、みすず書房、2013)。ゾミアとは、いまの中国の雲南・貴州・広西・四川省あたりから、ミャンマー、ラオス、ベトナム、タイ、カンボジアの東南アジア諸国にまたがる山岳地帯の領域のことです。服飾や祭礼、言語など多様な生活文化を保ちながらその一帯で暮らすいわゆる「少数民族」の人びととは、スコットによれば元は平地で暮らしていた漢民族などが逃げ込んだ、その末裔だというんですね。それらの人びとは国家による支配に抵抗し、それを拒否して非-平地に逃げ込んだのだと。平地は国家が統率する穀物モノカルチャーの世界で、戦闘で負けた民などは農奴として国家の農業に繰り入れられる。そうしたことを避けてきたのだと。なおこれには古文書に存分な記述があり、中国ではすでに史的事実として捉えられているそうです。

▲『ゾミア ー脱国家の社会史』池田一人ほか訳、みすず書房、2013

そしてゾミアの多様性が何から生まれるかというと、それは大きくは平地の管理社会から逃げ出してきた時期と戦闘力により、先行グループはゾミアの中でもよい土地を占めていそうですが、後から逃げ込んできたグループのほうが強いと先住者はさらに奥地や高地へ逃げる。つまりゾミア内部にもまた紛争関係はありつつ、離れて住みながら自分たちを個別的存在としていった結果として、多様な「少数民族」という人的集団のバリエーションができたという見方をスコットは提示します。『反穀物の人類史』でも、スコットの主眼はやはり国家から馴致される歴史を拒否する可能態としての生活史を提示することにおかれています。最初期の都市国家が形成されたメソポタミアで、その領域は湿地帯に点在する「亀の甲羅」と称される島状微高地にみられ、そこには豊富な食糧資源があった。

つまり、構築2で広がったモノカルチャー化に抗って、構築0の多様性に応じた生環境の中を分散的に逃避・移動し、そこで集住体の再構築を遂げていくようなモーメントは常に働いていたとも想像されるわけです。

ゾミア的な領域は、山岳以外にも沼地や砂漠として地球上にかなりの規模で存在したといえます。というより、穀物農業が可能な平地は構築0上でむしろ相当に限定的です。そうした穀物生産平地領域の核として生まれ、発達してきたのが都市であり、そこが構築3の発祥・成長地点になってきたとすれば、まずこの点だけでも構築3のありかは構築0に大いに規定されているとも言えるわけです。構築3は、地球を覆う欲望は内在しているとは思いますが、実は決して地球中を覆えているわけではない。構築0の上にはいま現在も、構築1から3までが併存している。その点で、構築1から3のすべては過去の出来事というのではなく、きわめて現在的でもあり、たった今も構築0上に共時的に場を占めています。その世界にどう構築4を構想していくのかが肝だと思うのです。

地球上の多様なライフスタイルの併存と「構築4」への道筋

上妻 なるほど、非常におもしろいです。僕はモンゴルに行った時に現地の大都市で暮らす人や大学の方々とも交流があったのですが、やはり都会の人たちにとっては紋切り型の近代化を進めるというミッションが非常に大きなテーマなんですね。明治以降の日本もそうだったと思うし、今でも進歩的な知識人と呼ばれる人はそうだと思うんですけど、それをかなり図式化した形で受け入れて、ある種の国土計画として現実に反映させていこうと考えているケースが多い。

これはそういった急進的な近代主義に反対している研究者から聞いた話なのですが、モンゴルは遊牧に適した土壌や気候、地形であるにも関わらず、どうにかして中国やロシアから農耕技術を入れ、土壌改造を考える人たちが多いようです。モンゴルには広大な土地がある。しかし、人口は300万人と非常に少ない。遊牧を基礎にした生産構造ではカロリーベースで多くの人口を抱えられないからです。故に、主流派はなんとか農業化することで工業とそれを消費する人口を下支えするという図式を踏襲することを考えるそうです。しかし、生態学的差異を無視して、生産構造を人為的に変えるのは無理筋な話で、やはりモンゴルという草原に適した平原では、モノカルチャー化することに限界があるようです。しかし、別の成功例を示せない以上、発展途上国のリアリティは生態学的な差異を捨象して、ベタに近代図式をキャッチアップしようとする傾向がどうしてもある。

▲2019年8月に上妻が訪れたモンゴルの風景。都市部のビルの屋上にもゲルが立ち並ぶ〔撮影:上妻〕

そういった国家体制が観念的に目指すものと、実際にその生態系の中で作り作られてきた生活形との乖離がある中で、僕自身もゲルの構成やそこでの住み方、遊牧民の1日のスケジュールを体験し、そのライフスタイルの必然性をある程度理解しました。もちろん、グローバル化や情報社会化の波を考えると、ただ単に過去の方法を継続することはさまざまな困難を伴うわけで、人々の近代化への欲望も考慮しなければならない。言い換えれば、土壌や気候、地形など生態学的差異を前提にした上での別の構築の有効性を示せなければ、近代批判も机上の空論にならざるを得ないわけです。故に、僕の数少ないフィールドワークの例からだけでも、構築4にどう移行するかという問いは非常に現代的な課題を含んでいると思うのです。つまり、前回の最後に僕が投げかけた構築2から4にもっとスムーズに行けないかという問題意識はここに繋がるんですね。

松田 今の話は、まさに16-18世紀の初期近代から西欧列強のヘゲモニー下に編成されていった植民地や、「後進」国で繰り返されてきた発展段階モデルへの典型的な適応に、植民地エリートたちが呪縛されるという構図がいまだ強力に作用しているということかと思います。日本の近代化もかなりそういう考え方で進められてきたわけですし。

ところで生環境構築史のダイアグラムが、「古代」「中世」「近代」といった、さかのぼれば発展段階論的ニュアンスも含むといえる従来の時代区分や、あるいは「農耕文明」や「産業文明」「工業文明」のように社会段階とライフスタイルを組み合わせたような表象化を避けていること、つまりクロニクルな時代区分や発展進歩史観だけで単線的に世界をはかるのではなく、時代の経過を含みながらも束状に分立するものとしての「構築様式」というモードのありようと、その変更局面の動因の解明に力点をおくことで、構築0〜4というモードの象限を考えようとしているのは重要な点だと考えています。構築様式は大きくは1から3に向かって進み、またその逆回転はないのですが、それは世界同時に一方向的に進化したり推移したりするのではなくて、地球上のさまざまな具体の場において、何らかの理由によってパッチ状・モザイク状に併存しているイメージをもつべきではないかと考えています。そしてその理由の大きな背景には、構築0の自律的な構築運動の結果としての地質、地形、土壌、気候などがあるわけです。

COVID-19のパンデミックが鮮やかに示したように、グローバル資本主義が覆う21世紀現在のこの世界では、航空機の分刻みのトラフィックや、情報通信ケーブルなど大陸間さえ繋ぐ海底インフラがローカルな地理条件をすっかり無化して地球を覆い、山脈や海洋によって与えられていた大きな空間分節にほとんど意味がなくなってしまったかのように思える面もありますが、その一方では、構築3的構造物が地球のすべてを覆っているわけではまだ決してないということも見えてくると思うんです。

たとえばこれは生環境構築史の最初の座談会で話題にのぼった地図ですが、地球全域のスカイスクレイパー(摩天楼)の立地を眺めてみると、それが集中しているのは冒頭でもお話したような、海陸の境目や大河・湖の港町など、陸運と水運の結節点に集中していることもわかるわけですね。逆の視点からみると、そうした地域の周縁部や内陸部に超高層建築が建つ動機や立地の条件というのはきわめて限定的であるわけで、一貫して構築0の力が優勢な領域があることも可視化されます。

生環境構築史プロジェクトでは、構築0から3の各構築様式、各モードが、地球上にどのように分節されながら同時に併存しているかについての地図も製作していく必要があると思っています。そしてその各所には、実はすでに構築4も芽吹いているのではないかというのが私たちの見立てです。

▲超高層建築の立地にみるその基本条件。INTERACTIVE Skyscraper Mapsによる。

構築3に特化しない生活様式の場所に最新テクノロジーがブリコラージュされることで、構築4的なライフスタイルが一挙に拓けていくというシナリオも充分ありうるのかもしれません。

ただ、その時に従来の構築3やその延長のモードでテクノロジーを受け入れてしまったらだめなわけです。上妻さんが行かれたプナンやモンゴルなど、そこで暮らしている人たちは、スマートフォンとかの通信環境は一気に現代化していてたりしません? いまテクノロジーは、建設や土木だけでなく情報通信分野から地域に入り込んでいって、いつの間にかそれが生活様式の一部として浸透していきますよね。それは訪問地ではどんなふうにおこっていますか?

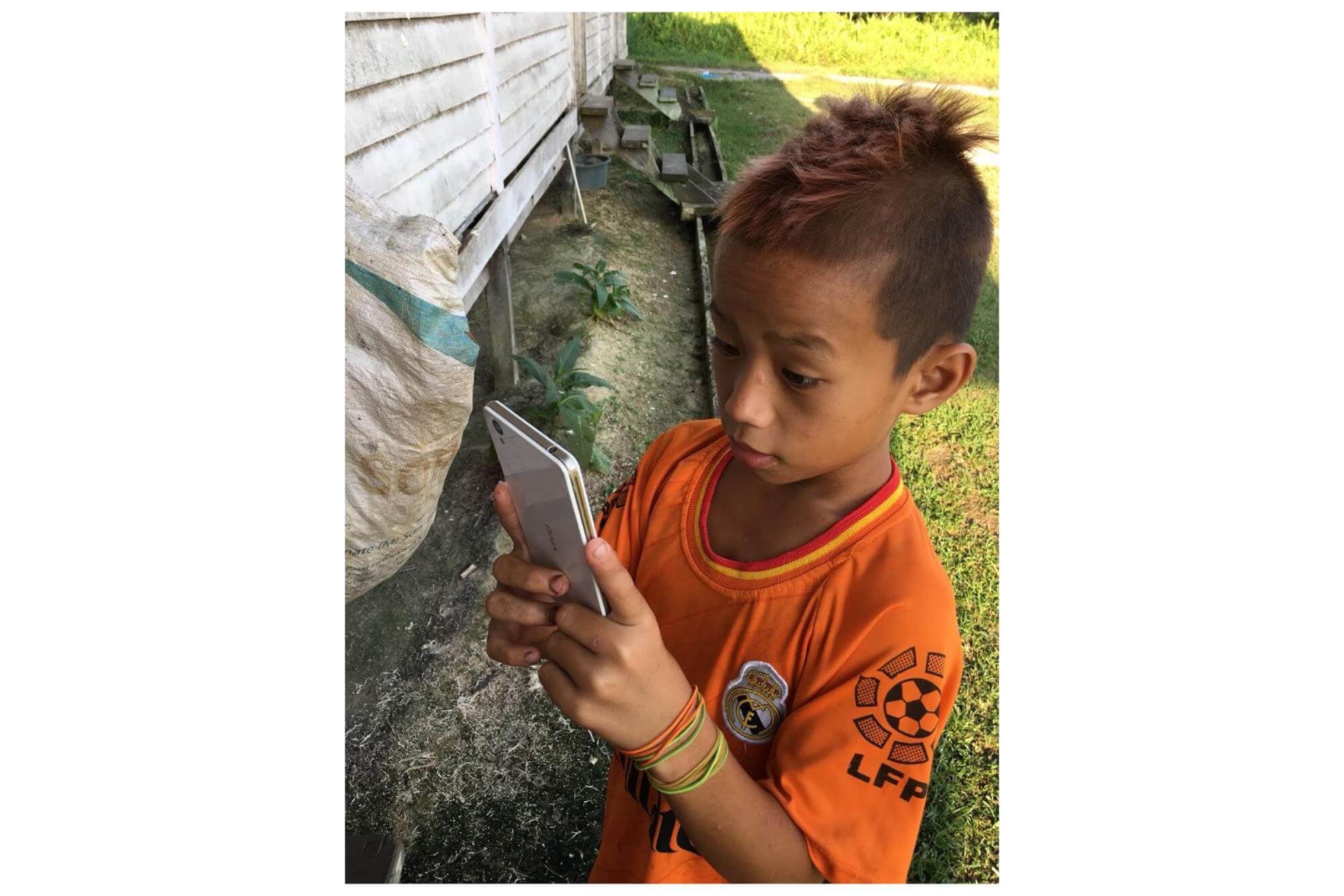

上妻 まさにそうです。スマートフォンはテレビよりも広く普及しています。ボルネオ島でのプナン族調査の際は、空港のあるビントゥルという町を起点に、車で500km以上離れた森の奥地に向かうんですが、そこでは人間同士の都市的な交流とか活発な貨幣経済は成立していません。狩猟採集民は基本的に自給自足しているので、そこまで物を運んで売買するメリットがあまり生じない(一応、定住村の近くに一つだけ売店がある)。マレーシア政府の政策としては、一定の収入に満たない家庭の子供たちは全員無償で学校に入れることができて、かつ小中学校を卒業したらさらにお金がもらえるといった政策も採っているんですけど、それでも僕を同行させてくれた人類学者、奥野克巳さんのフィールドでは、まだ中学校を卒業した人がひとりもおらず、小学校の卒業率も半分程度なんです。

なので、子供たちは日常的に交換経済に参加するよりも親について行って魚を釣ったり、イノシシを狩ったりする度合いのほうが大きいんです。しかし他方では、プナンの人々がもともと住んでいた森林がアブラヤシのプランテーションに開発されたことの賠償金や、狩猟した肉の余剰を近隣の異民族へ売ることで、多少の現金も入ってきています。それで親が子どもにスマートフォンを買い与えていて、急速に通信技術が普及しています。電波については、国のほうが無償でアンテナ基地をあちこちに建てているので、現在、森の中でもスマートフォンはかなり広い範囲で使えるようになっているようです。だからこの状態は、好意的に見れば構築1の状態での生業を物質的には維持したまま、情報面ではスマートフォンのような最新の情報テクノロジーを導入してグローバルな世界にも繋がれる、構築4の新しいライフスタイルの到来のようにも見ることができるわけです。

しかし、他方で、現地の教育関係者のリアリティとしては、これは由々しき問題として捉えられていることが多いです。実際に僕が小学校の校長先生にインタビューしたところ、子供たちがスマホで観るのは映像なので、若い子たちがヨーロッパのサッカー選手の髪型やタトゥーに直接影響を受け、無批判に真似をし、消費文化の表層部分にだけ影響されて、学校で勉強もしなければ、両親からの伝統的な狩猟採集のライフスタイルも受け継ぎもしない状態になりかねないという危惧の声も聞かれました。

▲スマホをいじるプナンの子ども〔撮影:上妻〕

▲人気サッカー選手の髪型を真似るプナンの子どもたち〔撮影:上妻〕

──なるほど、近代的な規律訓練によるリテラシーを醸成する機会がないのに、いきなり欲望喚起的な情報のシャワーにだけ触れてスマホ依存になりかねないリスクがあると。先進国でのゲーム依存症問題どころの騒ぎじゃないわけですね。

上妻 そうです。このことが僕が現地に行って一番驚いたことでした。校長先生は大学卒のエリートなので、「プナンの子どもたちは言語による反省的な批判精神を持っていないから、映像に簡単に影響されて真似するだけだ」と嘆いていましたが、広くWi-Fiが入るようになったのは2017年からのようなのでまだ3年しか経っていません。だから、これが実際にプナンの人々の主体性の在り方や集団生活の秩序にどう影響を及ぼしていくのかについては確定的ではありません。しかし、僕は今後も長期的に注視していく必要があると思っています。

というのも、一つには、狩猟民は私的所有権という概念が非常に薄いとしばしば言われるわけですが、僕はスマホには一般的に私的所有権の概念を強化する傾向があると思っています。これはプナンだけでなく先進国でも同様だと思いますが、SNSのアカウントや保存したデータを見られるのはなによりもプライバシーに関わることです。さらに、指紋認証や顔認証によるロックを見ればわかるように、スマホは個人が機器やサービスを私的所有することが前提に設計されているわけで、それが狩りで獲った獲物をみんなで分かち合う共有所有の在り方と矛盾をきたして、プナンという生き方を崩壊に導く可能性は少なくない気もします。

そうなると、校長先生が危惧していたように、情報技術などをコントロールできる主体性を身につける必要があるのかもしれません。それは西欧文明がやってきたような、学校教育を通じて規律訓練的に言語的理性をインストールし、適切に世界を分節化して、主客分離の近代的自我を確立するといった方向性なのかもしれないし、別の仕方、たとえば、イメージや映像のスペクタクルを自分の身体との関わりを通じて対象化するという方向になるのかもしれないです。しかし、いずれにせよ、彼らの生き様の多様性と何らかの教育的な規格化の間にジレンマが生ずるのではないかと思っています。

松田 一昨年の秋、早稲田大の中谷礼仁さんたちと、さっきゾミアのところで話題にした中国雲南省の奥地に行きました。そこは、中谷さんが「プレート境界を旅する」というシリーズ(中谷礼仁『動く大地、住まいのかたち ープレート境界を旅する』岩波書店、2017)で、調査のハードルが高くてまだ達成できていなかったという目的地でした。インドプレートとユーラシアプレートがぶつかってできた横断山脈という南北方向の大山脈が、北の方ではほとんど直角に西へ折れ曲がってヒマラヤを形成していく山岳地帯で、3000m級の尾根に挟まれたその谷の水流は、長江、メコン川、サルウィン川(怒江)といった東南アジアの大河の源流です。

つまりこの元ゾミア世界はプレートが衝突してできた造山運動の結果である構築0のダイナミックな境界地帯に広がっているわけですが、現在この山脈の尾根は中国とミャンマーとの国境になっていて検問も厳重、学術目的といっても外国人の視察訪問はかなり厳しく、雲南大学の多大な協力のもとに実現されました。その山脈の白族や怒族、リス(傈僳)族などの自治州内で海抜1700メートルぐらいに点在する集落を縫うように訪ねながら、構築0と生活様式との関係を読み取っていくような調査を行いました。

いろいろと興味深いことがあったのですが、訪問地のひとつだった怒江流域のリス族集落の例について少し話してみます。その集落は約4億年前のデボン紀後期と25億年前から5億4千年前の原生代中期という、どちらも非常に古い地層の分かれ目に生成した急勾配斜面に立地しているのですが、集落で相対的に古い民家は主に木と竹を使った軽やかな構法で、「千の足をもつ」高床(千支脚)という通称があるほどたくさんの床下の柱で急斜面に高床式住居を据えていました。床も壁も竹で編んだ網代で通気性がよく、網代床の中央に炉が切ってあるという構成です。訪問時その地域では、怒江下流の六庫という都市から少数民族の自治区域に北上する全長300kmほどの谷道の拡幅工事が急速に進められていました。途中では道沿いの集落を取り壊して新築した団地に少数民族の人たちを移転させているような光景も目の当たりにしたのですが、雲南の奥深くにある立地のこのリス族集落では、木と竹の民家がコンクリート造の新築へと内発的にミクロに置き換わりつつある真っ最中でした。高床の木・竹造住居はプレート境界の構築0運動がつくり出した急斜面に軽やかに建っているわけなのですが、コンクリート造の家は高床形式をコンクリートブロックで再現するか、高床をやめて岩盤を削って平地をつくり、地面に近いところに床をつくる方式に転換していました。住民たちに話を聞くと、高床は岩盤から伝わってくる湿気や冷気を防ぐ機能もあるようなんですね。しかしコンクリート造で地面近くにスラブ(床)を据えた家になったことで、身体を壊してしまう人も出ていると言っていました。一方で「これはまちの家の形なんだ」と誇らしげに話してくれる若い住民もいました。

聞き取りによるとこの集落の人たちは、4世代くらい前まではもっと高地で狩猟採集中心の生活をしていたらしいのですが、3世代くらい前から山腹に田畑を開墾し、いまの集落はさらに谷底にかけて広がっています。集落の中を歩いていると、お年寄りたちが薪をたくさん背中に背負って山から降りてくるのに対して、中年以下の人たちは対岸の道路から原付バイクで坂をあがってくるというアクティビティの違いも印象的でした。

▲雲南省リス族集落の遠景〔撮影:松田〕

何が住宅の建て替え資金になっているかというと、地方政府による少数民族政策の方針もあって、彼らの収入源として、元々この土地にはなかった草果というスパイスの栽培が導入されているようなんですね。ひとつにはその作物が住宅のコンクリート化を促している。息子たちが家のまわりの岩盤をうがってつくった平地にコンクリート住居を新築し、それに囲まれた木と竹の住まいに高齢者が住んでいるという光景も見ましたが、そんなふうにミクロな次元で構築3モードがゾミアに入り込んできている様子を確認しました。集落の風景は、ほんの1、2年で近過去を想像することが難しいくらい様変わりするのではないかと感じられました。

高層建築が建たなくてもじわじわ移入してくる構築3は、その土地ではやはりまずは進歩だったりします。

▲竹を多用する従来の民家〔撮影:松田〕

▲竹製の床・壁とコンクリートブロックの脚部をもつハイブリッド民家(手前)と、RC造コンクリートブロック壁の建設中住居(奥)〔撮影:松田〕

──つまり、これから構築4というものを新たに築いていくにあたり、21世紀現在の状況としては、グローバル資本主義として現出している構築3の世界と、その周縁には構築1~2のフェーズを維持してきた多様な世界がまだら状に残っているわけですね。その1~2的なものと3の世界との接触界面があるわけですが、従来の近代化論の考え方だと、後者が前者をノーマライズしながら飲み込んでいく過程として捉えられていて、その構図を文化人類学とかポストコロニアリズムとかをベースにした反グローバリズム的な言説が批判してきたわけです。つまり、昔ながらの近代vs前近代の対立図式ですね。

特に、いま松田さんからご紹介いただいたリス族の例は、やはり道路という20世紀型の交通インフラがもたらす影響なので、それまでの構築0ベースのライフスタイルに対して、物理的な次元でもわかりやすく侵襲的ですよね。対して、上妻さんが体験してきたプナン族の場合は、物理的なインフラをショートカットして入ってくるユビキタスな通信インフラで、21世紀型のパーソナライズされた情報デバイスが入ってくることで、もっと直接的に精神がダイレクトな侵襲にさらされている点に違いがある。だからそれぞれに、想定される今後のシナリオとか、それぞれが伝統的なアイデンティティを守ろうとする場合の処方箋も違ってくるとは思うんです。

ただ、全体としての方向性として、構築0に由来する多様性に立脚しながら、構築3への単純なノーマライズでない、ライフスタイルや文化の多型的な混淆が起きうるという方向に現状の捉え方を変えることで未来への動機づけを変えて、これからの世界をより多様化しようというのが、構築4というビジョンの提唱意図ですよね。その視点からすると、それぞれのケースはどう見えるのかを伺いたいんですが。

松田 去年の山形国際ドキュメンタリー映画祭でグレッグ・ドボルザークさんがコーディネートされていた、『AM/NESIA(アムネシア):オセアニアの忘れられた「群島」』というセッションでは、アメリカの原水爆実験のフィールドにされてきたマーシャル諸島の詩人、キャシー・ジェトニル=キジナーさんが舞台上での朗読パフォーマンスを交えていくつかの作品を上演されていました。マーシャル諸島はほんとうに過酷な歴史をたどってきた地のひとつで、16世紀にスペインが領有宣言し、下って第一次世界大戦後に日本が占領、第二次世界大戦後はいま述べたようにアメリカの原水爆実験地となりました。第五福竜丸の被爆地としても知られています。住民は多年にわたる原水爆の汚染に加え、海面上昇による陸地の喪失にいまこの時も曝され続けています。

構築3世界の暴走によって辺境化されてきた土地は、まったくもって限りがありません。そうした土地の内部からの言葉、内部からの表現の連帯は力をもつと感じます。

▲キャシー・ジェトニル=キジナー(マーシャル諸島)、アカ・ニワイアナ(グリーンランド)による朗読『立ち上がれ:島から島へ』

こうしてみると人間の欠如ないし欠如感からくる過剰性こそは世界を覆う原動力になり、構築3のひずみを、構築3の享受地域とは別の場所へまき散らしてきたことはあまりにも明白ですね。

そしてキジナーさんのパフォーマンスは英語です。リス族は表記文字をもたなかったので(スコット的にはそれも国家に飼い慣らされないための「戦略」という位置づけにはなるのですが)、宣教師が伝えたアルファベットをアレンジした文字が使われていて、その文字で教会の名前や新聞が書かれています。訪問したリス族集落のかなりの人たちはキリスト教徒で、20世紀初めにアメリカの宣教師らが布教したそうです。ところで私たちが訪ねた時には集落の小学校みたいなところに大人がたくさん集まっていたので、何をしているのかを尋ねたら中国語教育だという答えでした。

どこに向かって、どんな言葉や手段での表現をもちうるのかということもまったく一筋縄にはゆかないのが世界の苦しさですが、その可能性を追い求めるのはきわめて重要なことだと思います。

上妻 そうですね。さっきのプナンの例に戻ると、校長先生が言語教育を通じて若者に内省や批判精神を伝える必要性があると言っている背景には、彼らは狩猟採取民の共同所有を生きているので、狩りに行かなくても食事にありつけるいうことがあるんです。実際、外国人にも共有所有が適応されるのか気になったので、僕はわざとタバコを一箱しか持って行かなかったのですが、彼らは僕の顔を見つけるたびに「一緒に吸おうぜ」と誘ってくれるようになりました。彼らの持つ共有所有の文化は非常に根強いもので、そもそも働く/働かないで区別をつける習慣がありません。故に、人によっては1日中寝ていたり、一切働かないで女の子にちょっかいかけているだけの人もいるんです。そこにスマホが入ってきて、一日中動画を見るだけの若者を生み出すなどいろいろと拍車をかけている。

──なにそれ地上の楽園じゃん(笑)。いま先進国がIT革命のベースの上に目指してるシェアリングエコノミーとかベーシックインカムとかって、そういう暮らしを誰もができるように世界ですよね。まさに構築4の未来が超先取りされてる気もするんだけど……。

上妻 確かにそう見えなくもないんですけど(笑)、現状その生活は40~50代の狩猟に行く人たちが支えていて、支えている世代もなんとかなると考えているし、若い世代にも状況は伝わらない。僕も深刻な顔でそういった状況を語られてしまうと、校長先生がおっしゃっていた「プナンの危機だ」という意味もわからなくはないな、と思うわけです。

しかし、他方で、僕は内省的な言語を獲得すること自体が、彼らの持っている自我の薄さ、私的所有の薄さという狩猟民の特性を崩してしまいかねないとも思っています。実際、共有所有が根付いているからこそ、働かない人にも嫉妬せずに分け与えることができるわけですし、強い私的所有の概念は危険なことでもあります。たとえばアメリカ合衆国における植民の歴史を見ても、ジョン・ロックに基づく自然権と私的所有権の問題から彼らの侵略が正当化されています。つまり、神がつくった自分の身体は自分の所有物で、その自分の身体が働いて耕した土地は自分の所有物になる、といった思想が植民支配の理論的基礎になっているわけです。それに対して、ネイティヴアメリカンには土地を占有するという概念がなかったわけです。彼らは労働によって土地を独占的に所有するという考え方をもっていなかった。言い換えれば、共有所有の人々の土地を、私的所有に基づいた一方的な哲学に基づいて占有が行われてきた構築3の歴史がある。そして、それを踏襲するとなると、土地が有限であるかぎり闘争が生まれてしまいます。確かに強烈な私的所有と占有が危険だとしても、共有の論理にはそれに対抗できるわけではない。だから、それに抵抗するためには同様の武器として、日本などの近代化がそうだったように、人々は近代的な内省する言語を獲得するべきだというロジックになるわけです。

しかし、僕はそれによって狩猟民として生きる上での作法も失われていくことをどこまで許容し、どういう主体化のロジックで折り合いの付ければ望ましい構築4と言える状態になるのか、まだ僕自身が見てきたことの延長線上には具体的なイメージを描けない状態です。それが実現するといいなと思うのは前提として。

──もともとスマホに結実したアメリカ西海岸流のIT思想の源流のひとつには、ネイティヴアメリカン的な共有の概念や言語的な理性からの解放といった脱近代的な側面もあると思うんですが、やはり上妻さんが実地で体感してきた感覚では、あくまでも私的所有やグローバル資本主義的なマインドに狩猟民たちをノーマライズしてしまう作用のほうが大きそうだということですか?

上妻 さきほども言ったようにまだ3年目くらいの変化なので、もうすこし継続的に見ていかないと結論は出せません。ただ、新しい環境とそれに伴う新たな主体化のあり方については僕たち自身に対しても深く関連することなので、悲観的な意見も踏まえてこれからを考えていく必要があると思っています。

もうすこし大きな文脈から補完しておくと、最初の方で松田さんがおっしゃっていた、水と陸が接していて最初に文明が発達する汀というのは、更新世から完新世に至るときに氷河が溶けてきてできた温帯湿地における中間的な場所のことですよね。そういう場所が定住革命の舞台になって、農耕や牧畜といった生活形ができてきたわけですが、そうした構築2までは土地の生態系の在り方に応じた多様なライフスタイルやそれに応じた主体化の仕方が構築されてきました。しかし、工業化や資本主義化を推し進める中で、そこに強力なノーマライズを施していく構築3の暴力性があるわけです。

いわゆる人新世とか気候変動をめぐる議論というのは、森林破壊であったり核燃料廃棄物であったり、現代の資本主義文明のライフスタイル自体がいずれ持続不可能になっていく点を問題視しているわけですけど、そういうマクロな物理環境のことだけはなく、生態学的に構築されてきたヒトの生活形とか精神性の在り方を一定の型に狭められてきているという、自分たち自身のミクロな生の在り方につながる問題について、実はほとんど問題視されることがないと感じてるんですよね。そうした次元の問題がほとんど内省されないまま「多様性が大事ですよね」といったことが言われることには、個人的にはちょっと気持ち悪さを感じています。

松田 多様性が唱えられることへの気持ち悪さというのは、構築3世界からの残余地あるいはレフュージアみたいなところに生き延びるさまざまな個別性のあり方について、メジャーな世界の側の価値尺度において多様性が唱えられることへの気持ち悪さということでいいですか? つまり、「多様な少数民族の権利や独自の生活文化を守りましょう」といった議論のような。それはメジャー世界側の「規範」の設定とも表裏な気がしますね。

上妻 そうです。たとえば熱帯雨林の狩猟民や大草原の遊牧民の生活を考えるとき、彼らを取り巻く生態学的な環境がもたらす必然と生活形の関係を複合的に捉えなければ彼らのことはわからない。しかし、そういった具体性への洞察を欠いたまま、上から押しつける「権利」のような概念を前提にした議論をよく聞きます。しかし、私的所有権のところで少し話したように、「権利」という考え方自体がそもそもある特殊な生活形の中から生じたもので、普遍的なものではありません。私的所有なんてセコイことは最も忌み嫌われる社会もあるわけです。つまり、言い換えれば、その概念を前提にしてしまう時点でかなり特殊なバイアスがかかっている。もちろん、そういう理論武装をして言語的に対抗しなければ、現実に進行している国家権力や大資本による開発などは止めることはできないし、自分もどうすればいいかの確たる答えはわかりません。だからこそ、こうして松田さんのような方と対話をしながら考えていきたいと思っているので。

他方で、グローバリゼーションや情報社会化の波を止めることができないのは前提なので「過去に戻りましょう」とか「伝統を守りましょう」と言いたいわけではないのです。それを語るのは自由ですが、現実的な有効性がないと思っています。しかし、僕は構築3を見直してオルタナティヴを考えていこうとすると、どうしてもいま話しているような「こっちを立てれば、あっちが立たない」といった具体個別的な矛盾が出てきてしまう。そして、現実でなされている矛盾への処方箋を見てみると、前提になっているのは近代的理性であり、それを獲得すること自体が私的あるいは公的という区別を植え付けることであるといったようなさらなる批判精神が多くの場合欠けているのです。しかし、国際法自体も近代理性を前提にしているので、国際的に戦っていく上では、近代的自我がなければやられ放題になってしまう、という現実もある。

ここで、僕自身の制作論とも重なってくるんですが、ある環境の中でつくるという行為と、つくられたことの結果の循環性がポイントだと思っています。たとえばラジオもテレビもインターネットも、発明者たちがもともと意図していた目的とは、まったく違う仕方で使われているわけですよね。だからローカルな文化が大切だから守りたいということではなくて、制作の循環性を無視した押し付けがましいグローバリゼーションの流れが一方では存在する上で、実際的な循環性を止めないかたちの制作を担保していきたいと思うんですね。まだまだ漠然としていますが、そういった余白をいかにして可能にするか。

都市と生環境の未来をどう組み換えていくか──エコロジズムから解体学へ

松田 私もまた、環境の在り方を人間がビジョンとして正確に捉えて、持続可能なかたちで適切に管理していくという主知主義的な発想には無理があるような気がしています。いわゆるエコロジーや各種の保全運動をどうその真底から捉えるのかということにもつながりますね。さっきのプナンの例でも話に出ていたように、構築1〜2のフェーズである部分は環境調和的な生活様式が成り立っていたようにみえたとしたら、それは理性的な調整の結果ではなく、単純に量としての人間が環境の許容幅に収まっていたくらいのことで、かつそこでうまくいかなかった集団は別の地域に移動して新しい定住地をつくりうる余白がまだあったから破綻したようにはみえないということもできます。それが構築3段階も大いに進んだ現代までには、地球上の居住可能地には人類がいっぱいで、好条件で手つかずの新定住地はあるはずもなく、改めて構築0との関係を自己管理的に考えなければならなくなったということですよね。

ただ、環境や自然、生命などについて下手な規範化をしてしまうと、近代のいろいろな失敗が再び呼び起こされそうです。構築3世界でおこる土地と人との結びつきへの揺り戻しを、上妻さんが感じるような「気持ち悪さ」への逡巡なしに、また「正解」を求める善意を疑わずに進めることはできないでしょう。

それと、ヒトにせよ、ヒト以外の生物にせよ、重要なのは種の保存のための戦略であって、「調和」に到っているようにみえるまでには探り合いや熾烈な争いを経ていることも忘れてはならないと思います。

生環境構築史では、たとえばエコロジー思想の歴史の検証など、エコロジーというその考え方自体も俎上に載せながら考えていきたいと思っています。

上妻 それはおもしろいですね。

──そういう意味で、最近は環境保全的な規範がSDGsなどで「ソーシャルグッド(社会善)」とか「エシカル(倫理的)」といった言い方で意識高い系の共通言語になってきているのには、ちょっとだけ危惧を感じる部分はありますかね。もちろんその主張内容には1000%同意だし、戦前のファシズムに結びつく生命主義や戦後カウンターカルチャーのような反近代イデオロギーとは違って、あくまでリベラル民主主義とグローバル資本主義の枠内での戦略的なキャンペーンとして、それらの価値をむしろ市場原理に組み入れて内部化していこうというアプローチから始まっている点で、過去の自然保護・環境運動のカルト化と一線を画そうとしているのはわかる。わかるんだけど、いくら大資本の横暴に抗って市場を動機づけるための方便だからといっても「グッド」とか「エシック」の単純すぎるラベリングが内面化されるときの機微の喪失や他者への攻撃性に淫するリスクは甚大だし、それにどうしても漂う規範としての押しつけがましさからして、本当に市場の多数派を得られるのかという見通し自体も、やっぱり厳しいと思うんですよね。

そういう理性的な反省に基づく啓蒙主義的なエコロジズムに対して、いまの松田さんの描像により勝ち筋があると思うのは、未来予測のツールとして最も基盤的なツールである人口動態と親和的なことじゃないかなと。周知のように日本はいちはやく急激な勢いで人口減少社会に向かっているわけですが、ハンス・ロスリングらの『FACTFULLNESS』でも指摘されているように、世界全体の人口も先進国的なライフスタイルが浸透することで、だいたい110〜120億人くらいで頭打ちになって落ち着いていくと予測されています。これは人新世とかポストヒューマンとかSociety 5.0云々といった「べき」論傾向の強い議論よりも、はるかに客観的で明白な構築3のフェーズチェンジの根拠になっていると思うんですね。なので、生環境構築史における構築4への動機づけは、こうした人口動態の必然的な帰結であるという方向で打ち出していった方がいいと思うんですよ。

▲ハンス・ロスリング、ほか『FACTFULNESS(ファクトフルネス) 』日経BP、2019年

つまり、20世紀後半には無限に人口爆発が続いていくと信じられていた未来予測が、SFの土壌となってスペースコロニーとかテラフォーミングのような想像力に結びついたり、建築や都市論の領域では増殖ベースのメタボリズムのような未来都市のコンセプトを生んだりしていた。しかし、それからもう半世紀以上が経ってみると、ライフスタイルの先進国化によって人口動態は落ち着き、さらに情報技術の発達で都市に集積すること自体のメリットも原理的には減少していくと思うんですよね。そんなふうに構築3が情報革命を経て極相を迎える中で、近代の人口拡大期ほど、みんながみんな国民国家の同じメンバーシップを持って、同じように平地に均した建物に定住して、同じ場所に集まって一斉に教育を受けて……という暮らしをせずに、構築0がもたらす多様な環境条件に応じて分散的に生きていく方が、コスト対効果として合理的になりうるような局面が、都市と非都市のそれぞれにモザイク状に生じていくと思うんですよ。

そうしたときに、上妻さんが前半で指摘していたような構築2以降に確立されたカロリー効率面でのメリットは保持しつつ、おおむね最大120億人くらいの人間が地球上で狩猟採集時代に近いような余裕のある労働負担やメンタリティで暮らしていけるようになる……という状態が、ファクトフルネス的な社会改善面に着目する場合の構築4のシナリオなんじゃないかと。

松田 お気づきのように、ヒトの絶対的な数量の発生とより多くの人間を収容しうる構築様式としての構築3の広まりは、連動的な歴史だったと思います。そこで構築4に向かうためにやっていかなくてはいけないと私たちが検討しているのは、「構築3の解体学」です。

現代都市にこれだけ大量にある鋼鉄の高層ビルや超高層ビルの林立・密集地域について、数世紀後の姿を想像することはちょっと容易ではないですよね。現在までの大都市には、低層建築から高層建築への建て替え需要があり、最近の東京でも2020年前後のニーズ設定によってたくさんの再開発が進んできましたが、既存の高層建築を含め、では、それらが不要になったときに果たして解体していけるのか? ということがあるわけです。少なくとも現在までの都市には更新価値があり、日本では特に東京への人口集中が衰えていませんでしたが、人口減少やオフィス空間の変化などで都市建築の大規模な更新価値が低下する時代が到来したとき、都心には劣化した大量の構築3構造物が取り残されることになる。経済的メリットがないために、既存建物の解体動機がなくなるからです。

するとひとつ逃れようのない未来として、防災上危険な状態になった巨大高層建築が並ぶ、荒廃した都心の未来像は充分ありえます。都心の構築3のゆくえは、そう遠くない将来、大きな現実問題になるでしょう。

上妻 自分の観点としては、先ほど話したような制作の循環性をもとに考えると、構築3の都市生活環境におけるさまざまな弊害についても構築4では組み入れていくべきだと思っています。つまり、近代化によって生じた新しきものとそれによって失われた古きものを広く循環的に捉えることで、次なる制作への素材として利用する必要があると考えているのです。たとえば、集団主義から個人主義でも、共有所有から私的所有でも良いのですが、それらを単に社会秩序の違いや発展段階として捉えるのではなく、それに基づいた人々の適応についても学ぶことで、集団主義によって果たされていた見えない機能も見えてきますし、それによって個人主義化したことの弊害を乗り越える方法についても考える足場が与えられます。

先ほどプナンにはうつ病がないという話をしましたが、プナンだけでなく狩猟採集民には一般的にうつ病がないことは知られていて、一時期、タンザニアのハッザという狩猟採集民も、うつ病がないということでドキュメンタリーで注目を集めました。この対話で重要な点は二つあります。第一に、狩猟採集民は常に誰かが話しかけたり、タバコを吸おうと誘ってきますので、ほとんどプライベートが存在しないということです。言い換えれば、狩猟採集民の社会は極度に集団的かつ共有的と言うことができます。第二に、うつ病は、簡易的に言えば、扁桃体がストレスに対して反応しやすくなることを主要メカニズムとしているわけですが、このストレス反応の多寡はセロトニンという神経伝達物質を運ぶセロトニントランスポーターに関わる遺伝子の型が関連していることがわかっています。具体的に言えば、その型にはSS型とSL型とLL型があり、SS型の人はうつ病のリスクが高いのです。さて、どうしてこの二つが非常に重要かというと、統計的にこのS型を持っている人はアジア諸国の方がヨーロッパ諸国よりも多いが、うつ病関連疾患はヨーロッパ諸国の方が多いことが知られているからです。

この謎を解くために、上述した遺伝子型、うつ病患者の割合、そして社会秩序が個人主義的か集団主義的かという指標を重ねて分析した論文があります。少し引用すると、「結果として、日本、韓国、台湾、中国、シンガポールではうつ病ハイリスクのS型の割合が七〇〜八〇パーセントと高く、一方ヨーロッパの国々でS型の割合は四〇〜四五パーセントにとどまった。集団主義の度合いはアジア諸国で一〇〇点中の八〇点くらいと高スコアであり、例外的に欧米化が進んだ日本では五五点くらいあったが、ヨーロッパ諸国はほとんど五〇点未満で米・英・豪の三ヶ国は一〇点以下であった」(*『ホモ・サピエンスの15万年』)とのことです。このことは遺伝子型と個人主義は強く相関しているということで、実際、より詳細な調査でも、経済格差など別の指標よりも、個人主義とS型の相関がうつ病に強く関係しているとされています。また、セロトニントランスポーターだけでなく、社会的拒絶に対して敏感に反応するμオピオイド受容体の遺伝子や別の社会的拒絶に反応する遺伝子、モノアミンオキシダーゼAも、集団主義社会に多く、ヨーロッパに少ないという結果が出ています。

この結果は、一部の起業家や政治家に見られるような「日本もアメリカのように個人主義化して実力主義に変えていかなければならない」という主張が的外れであることを示唆しています。実際、アジア諸国は少なくとも数千年以上かけて集団主義の秩序に適応しているがゆえに、社会的拒絶に反応する遺伝子を多くもっているわけで、それを急速に個人主義化することはうつ病患者を急速に増やす、単なる自殺行為です。現在では、このような文化と遺伝子の共進化を遺伝子学を通じて知ることができるので、観念的に集団主義から個人主義へなどといった標語を鵜呑みにするのではなく、農業にも生態学的差異が前提にあったように、社会秩序のあり方自体も、我々の個別の脳-身体を前提に考えることができるようになっているわけです。

なので、構築3の都市環境をどのように解体・再編成するかという議論の中では、生活形に基づいたホモ・サピエンスとしての遺伝学的な特性が、これからの指針とか動機づけに使っていける余地もあると思っています。もともとは単に「作ること」に関心があったはずなのに、なぜ今の僕が人類史や生態史にも関心を持っているかというと、現代の都市環境や生活形全体を再構築しようという動きの中にこそ、何かをつくりだす行為とつくりだされたものとの相互参照的な循環関係が、最も根底的に顕れていると感じているからなのです。

これは勘違いされやすいので繰り返し言いたいんですけど、別に僕は現代人は狩猟採集民に戻るべきだとか思っているわけではなく、現状の社会秩序の構造と個人の主体化の循環の中で、実際にどういう弊害が病理が発生しているのかを直視した上で、構築1〜3までのそれぞれのレパートリーを柔軟に組み合わせていこう、ということを主張したいんですね。そういう意識があれば、たとえ都市がスラム化していくとしても、その環境に応じて暮らし方を解体・再編していく方向で、希望は見出していけるんじゃないかと思っています。

松田 そのいいとこ取りの組み合わせ(?)かもしれないのが、まさに我々が提起しているグレート・ブリコラージュのコンセプトです。ただそれが各構築様式のキメラになるわけにはいかない。

構築様式4についてはまさにこれから生環境構築史の探求のなかでその具体的姿が浮かび上がってくるものでもあるので、ここではまだそのほんの初期イメージに触れるに留めますが、まず構築4は単に住むことを可能にするためのハードウェアの形式に留まらず、上妻さんが言われているような、どう生きるかという行為自体にアプローチする形式の思考がまずコアにあって、その外縁としての形が建築なるものに具現化していく、というイメージはひとつあるとは思うんですね。その具体化と集合を経れば、都市という現象の形が、今の私たちが前提としているそれとはズレてくるのは不可避だろうという気もします。構築4的都市がもしありうるとすれば、それは構築3の都市のようにその特徴をハードウェアにあらわして機能するよりも、住むことや生活世界の在り方を柔らかく組み換えていくようなものとしてこその交換関係を集積する場のイメージを伴う可能性はあるかと思います。構築4の思考は、政治・経済・社会・技術・科学体制、そしてヒトの生活や生き方への問いを、自ずとそのうちに含むのです。

また、人びとがこれからを生きる生環境という意味では、人の力ではそもそもどうしようもない構築0たる地球の自律的構築作用と、もはや容易には解体不可能になった構築3の遺構の両方が動かしがたい所与の条件になっていくはずなので、それを環境条件として同時に捉え直したうえで、私たちが蓄積してきた使える引き出しを総点検し、再編集しながら、自分たちの暮らし方をグレート・ブリコラージュとして再制作していく、というのが重要だと思います。いわゆる人新世を「認識」してその証拠を世界各地に見いだすだけではなく、そのうえでさらに「つくる」ことに向かう、ということです。

上妻 そうですね、そうなっていくと僕は嬉しく思います。

「図」をつくることと「地」に生きることの循環を取り戻すために

──都市や暮らし方の未来像という意味で、生環境構築史における構築4の描像と整合的なビジョンを提起しているのが、「遅いインターネット」の連載でも追っている安宅和人さんたちの「風の谷を創る」というプロジェクトなんですよ。この運動は、このまま構築3型の都市構築のレパートリーが更新されないと、人口動態の帰結として人類の未来は『ブレードランナー』的なメガシティに集中して多くの人がスラム化したストレスフルな環境に生きざるをえなくなるので、それを転換して『風の谷のナウシカ』に出てくる「風の谷」のような、構築0の自然条件の多様性にマッチしたかたちでテクノロジーを使い倒した非都市型の生環境構築のプロトタイプを現実的につくっていこうという計画なんですね。こうした動きも、松田さんたちの今後の展開と響き合うものになるんじゃないかなと思いました。

あとは構築3の解体論に関して、僕はちょうど大学院時代に細胞生物学の研究をやっていて、酵母細胞の自己解体現象を研究していたことがありました。細胞の自己解体としては、いわゆるアポトーシスのように多細胞生物が個体全体のホメオスタシス秩序を成り立たせるために、どこかが部分的に壊れていくという機構はよく知られてるんですが、そういった機能はもっとプリミティブな単細胞生物の時点で実装されていたんじゃないかと。そもそもヘイフリックの限界で細胞周期が有限回数に決まっていて、その寿命が尽きると、どうも自分で自分をオートファジックに解体しているような形態変化がデフォルトに見られるので、その遺伝子的な機序はどうなのかという研究をしていました。だからここから敷衍すると、進化的・創発的なシステムの持続可能な発展のためには、あらかじめ自律的な解体可能性が埋め込まれていなければならないという、一般システム論の要件として普遍化できると個人的には考えてるんですね。

ちなみにうちの伯父が大手ゼネコンの下請けで解体業者の社長をしているということもあって、今後スラム化のリスクが高まっていくメガシティの環境を最適化する方策として、やはり建築や都市といったレベルでも新しいかたちでの解体インセンティブを実装できないかという問題意識は、僕も松田さんと同じように抱いていました。

松田 「解体可能性の埋め込み」というのはキーワードになりそうですね。そのプログラミングはおもしろいと思います。

生環境構築史が都市の物理的な建設の分野でどう捉えられうるかということはまだわかりませんが、超長期的で、かつ人類の構築史を地球の構築運動と常に同時に捉えるというアプローチから建築や都市を批評的に見直すという生環境構築史の視角が、そこへどう新鮮に吹き込みうるかということには期待をかけています。

昨夏に日本建築学会大会の建築歴史・意匠部門のメインシンポジウムとして「都市と大地、その可能態」という会を企画し、その冒頭で、次の研究フェーズとして生環境構築史構想をお披露目しました。これは「都市と大地」というシンポシリーズの総括でもあったのですが、会場は立ち見が出て、学会の集計によると280人くらいがお聴きくださいました。生環境構築史ダイアグラムも載っていた資料集は開会前既に残部が10冊くらいの売れ行きだったと思います。建築学会にも展開をまた還元せねばならないと思います。

ただ、構築様式4として展望していこうとしていることはまったく新しいパラダイムシフトだとは思っていなくて、検討されるべきでありながら、多方向的・横断的には取り組まれてこなかったことの提起でもあると思うんですよね。

──たぶん建築領域に解体学的な契機を導入していくためには、市場インセンティブには期待できないので、少なくとも最初は全体最適化のための原理原則を立てて法制化していくといった、指導理念型の方法論に頼らざるをえない気がします。たとえば、建物とか不動産の所有権が利用実態に即したかたちで有限に定められていて、不要になったらそれを解体して環境に還元していくまでのコストを受益者と公的セクションが折半で負うみたいな、法哲学的なルールメイキングが必要になるのではないかと。

これは経済で言えば、シルビオ・ゲゼルの『自然的経済秩序』が提起した「減価する貨幣」に近い話です。つまり、お金を貯め込んで持ち続けていると自然物と同じようにお金の価値も腐っていくという約束事を、スタンプ通貨とかマイナス金利のようなかたちで導入することで、消費を回してデフレを脱却するみたいな議論ですね。

もちろん、ここには予測不可能な副作用を伴う劇薬的な部分もあると思いますが、やはりマクロ経済にしろ都市にしろ、人口という最も基幹的なパラメータが減少するしかない以上、大局的には膨張・増殖の局面しか考えられてこなかった構築3の原理を実態に即して更新するための施策は、数理シミュレーションや社会実験などを通じて検証していけないものかなと。

上妻 いま中川さんが言ったことは、最初の方でしていた話と非常に深くつながっていると思います。定住革命からわずか1万5000年程度で、土地の領有をはじめとした私的所有権の概念が急激に拡大したわけじゃないですか。プナンの話でも僕がモヤモヤしていたのは、だからといって所有権を放棄して狩猟採集民の共有経済に戻ればいいといった単純な話ではないことです。実際、それはもっと連続的で中間的な段階がありえて、生態系の条件に合わせて適切な規模に縮小したり、法や経済を問い直すことを通じて別の共有可能性のようなものに収めていけるのだと理解すると、次の段階に移っていけそうな気がしてきました。

その中の減価する貨幣については、これまでにもドイツや日本でも触発された地域通貨のムーブメントがいくつも起こってきたわけですが、そのひとつを主導した白川昌生さんといういま72歳くらいのアーティストの方と対談したこともあるんですけれど、彼らの世代ではうまくいかなかったという話を淡々と聞かせていただいたんですね。それは今日の話を踏まえると、人口増加が右肩上がりだったり情報技術の進歩だったりといった、構築3のフェーズがまだ熟していなくて時期尚早だったからだということで腑に落ちてくると思います。その時点からすると、今のほうが環境破壊についての知見や東日本大震災での原発事故を経ての危機で何が起こるかの経験も溜まってきているし、使える道具立てが揃ってきたんだと思います。

ただし、社会的な実践のレベルで、そこまでのラディカルな改革が日本ではできるのかという見通しは正直絶望的だと思うんですが、それは政治の問題だから意欲と適性のあるプレイヤーに任せたいです。僕の役割はあくまで、そうした構築3的な段階を再帰的に捉え直していく過程で、社会の行く先がどうなろうが、つくることと生環境との循環を捉え直すことで、一人ひとりが少しでも生きやすくなる思索を提供していくことだと考えています。そのことを大きな枠組みからとらえる足がかりを、今日の対談ではいただけたと思います。

松田 ありがとうございます。生環境としての「地」と、そのうえに「図」として何かをつくる・構築するということをどう捉え直すかという問いに、最後に大きく円環的に立ち返ってきたように思います。人が図として何かの形をつくるとき、地の存在をどういうふうに想定するかで、図の在り方は決定的に変わっていくと思うんですよね。

ある土地に在ることと芸術としての建築の結びつきをめぐっては、クリスチャン・ノルベルグ=シュルツが『ゲニウス・ロキ ー建築の現象学をめざして』という著名な本を書いています。原著は1979年の出版で、1994年に邦訳が出て大きな反響を呼びました。「ゲニウス・ロキ」は日本の当時の都市史シーンでは「地霊」と呼ばれて、どちらかといえばある土地とそこに紡がれる人文的様相との、特徴的交錯の個別史のような文脈に定着されたのですが、本のコンセプトは実はもっとずっと遠大です。1994年といえばバブル経済崩壊後。江戸-東京研究を軸に発達してきた日本の都市史学において、この邦訳が登場したころの東京は草刈り場の夢のあとのような荒廃した様相もあったはずです。冒頭で、日本の民家史は伝統的民家が消えゆく時代に盛んになったと紹介しましたが、都市史も急激な変貌にさらされたバブル期前後の東京で、研究史的に最初の黄金時代をかたちづくるんですね。その一角に、都市の土地、といってもその断片としてのある「敷地」の、消せない記憶を物語る地霊かのようにゲニウス・ロキが降霊されたようにも思います。でも、シュルツのゲニウス・ロキは、実はそういう次元にはないんです。

▲クリスチャン・ノルベルグ=シュルツ『ゲニウス・ロキ ー建築の現象学をめざして』住まいの図書館出版局、1994年

この本の主眼は、人がものをつくること・建てることの本質における大地の重要性にあり、集め来たらす物としての建築の作用を指摘し、また人間の「在ること」の価値を世界への帰属において求めることです。これでピンとくるとおり、基盤はハイデガー哲学ですね。シュルツのゲニウス・ロキは、ハイデガーの「物」論や、そしてもちろん「建てること、住むこと、考えること」を注意深く踏まえたうえで、改めて建築や都市に向かっています。なおその足取りは安易な援用ではなく、建築や都市の具体の場に対してずいぶんよく咀嚼され、統合されているようにも思えます。そこで「住まうこと」は、環境における人間の同一化作用と実存であり、ゲニウス・ロキとは日常生活が折り合いを付けなければならない大地の具体的現実です。建築家のつとめはそこに有意味な場所をつくることにあり、建築するとはゲニウス・ロキを視覚化することだというのがシュルツの考えです。

何かをつくるとき、あるいは住むとき、その人は世界の内にある。まさに世界-内-存在としてある。大地(Erde)はそこで根拠になる。大地は包蔵し続ける。そして大地=ピュシスのポイエーシスこそは建築だった。さまよってしまった現代の「住むこと」や「つくること」に対して、シュルツは、古典的・ロマン的・宇宙的といったカテゴリーを導入しながら、世界建築と世界都市への旅に出ていきます。大地や世界との深い関わりを捉え、そこへつくること=住むことが達成されるとき、建築ははじめて真となり、同時にその「つくること」は、大地を「大地であるように」させる。それらの実践の在り方の全体を、ゲニウス・ロキに名指そうとしているわけです。

物に凝縮されている世界としての四方界を導き出す、ハイデガーの「物」及び「建てること、住むこと、考えること」と、これに対してモノとヒトのいっさいを資源として徴用しながら地球規模で膨張する現代技術システムを論じている「技術とは何だろうか」は、構築3批判の先行例のひとつといえるかもしれません。これら1950年代前半の『三つの講演』(森一郎訳、講談社学術文庫、2019)はまた、すべて技術論でもあります。

建築ももちろん、出立と帰還の弁証法から生まれます。今日はいろいろと大きな話もしましたが、個々の実存や唯物と構築の問題としては、そういうベーシックなところを改めて振り返っておくことも大事だろうと思っています。

私たちが生環境構築史において構築0という言い方で改めて地球について提起しようとしているのは、構築3の世界が領有し、大地を所有対象としての土地や敷地に切り刻んだその地面の広がりの深部にある構築的な力です。ときおり地表に露呈するが包蔵された大地の力は、我々の歴史を長いスパンで決定づけており、ヒトはそのダイナミクスとの関係においてこそ構築を展開してきたという認識です。

生活世界はますます先鋭的な思考の場になっていくと思いますが、そういう地球の構築作用と接合しながら、その力を住むことやつくることの図に引き上げていくこと、大地と天空の間にこそ留まって、すべてを集め来たらしながら「つくる」という行為こそは、これからの生環境を構築するうえで大事な倫理になると思いますし、人の生に芸術をもたらすのだと思います。

[了]

この記事は、中川大地が司会・構成をつとめ、8月3日に公開しました。

これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。

「円環する制作への対話」のこれまでの連載記事は、こちらにまとまっています。よかったら、読んでみてください。