新しいワークスタイルが広がる中で、今、働く人はどのように「休む」べきなのでしょうか? そんな疑問から、メンタルヘルスや健康、そして場づくりなどさまざまな領域のプレイヤーと一緒に考えていくダイアローグ企画を連載中です。

第3回は、東京の高円寺にある老舗銭湯・小杉湯の三代目当主の平松佑介さんをお招きします。平松さんは、一家に一台お風呂がある時代でも人々が銭湯を訪れるのは、「何者でもない人間」としていられる時間を得られるからではないかと言います。「ととのう」ゲームが繰り広げられるサウナとも、いわゆるサードプレイスとも違う、いま必要な「夕方」の時間について考えました。(Sponsored by CHILL OUT)

「『休む』ことについて、ゆるゆると(でも深く)考えていくダイアローグ」のこれまでの連載記事は、こちらにまとまっています。よかったら、読んでみてください。

「『休む』ことについて、ゆるゆると(でも深く)考えていくダイアローグ」のこれまでの連載記事は、こちらにまとまっています。よかったら、読んでみてください。

「遅いインターネット」は、PLANETS CLUBの皆さんのご支援で運営しています。記事を読んでおもしろいと思ったら、ぜひPLANETS CLUBにも入会してみてください。

端的に言うとね。

現代の銭湯が提供するのは「ケの日のハレ」体験

──この連載ではコロナ禍によってリモートワークの普及が進み、働き方が大きく変化する中で、「休む」をさまざまな角度から考え直しています。連載第1回では職場のメンタルヘルスが専門の臨床心理士・関屋裕希さん、第2回では予防医学やウェルビーイングの研究に取り組まれている石川善樹さんをお招きして議論しました。今回、3人目のゲストとしてお声がけしたのが、高円寺の銭湯「小杉湯」の三代目当主である平松さんです。日常の中で「休み」を提供している場所はさまざまですが、銭湯はその代表的なもの。中でも、小杉湯は一際目を引く存在です。地元・高円寺の人々の生活に根づき、約90年にわたって癒やしを提供し続けているのはもちろん、平松さんが後を継いだ2016年以降は銭湯の枠組みを超えるさまざまな取り組みを展開し、今では「小杉湯に入るために高円寺に来る」という人も増えています。そうして多くの方々に「休む場所」を提供している平松さんに、「休み」について聞いてみたいと思ったんです。

平松 ありがとうございます! よろしくお願いします。

──まずは基本的なことから伺いたいのですが、そもそもお客さんは、何を求めて小杉湯に来るのでしょうか?

平松 もちろん人それぞれではありますが、多くは「週1回のお楽しみ」としてみなさんの暮らしに根付いているという印象ですね。データ的な部分をお話しすると、1日に来てくださるお客さんの数は、平日だとだいたい400〜500人。休日になると、営業時間が8時から翌1時半までと長いこともあり平均で800人、多い時には1,000人の方が来てくださっています。年齢構成は、20代、30代が全体の40%を占めていますね。そのうち60%が小杉湯の半径2キロメートル以内にお住まいの方で、来店頻度で言えば「週1回以上」の方が最も多く、次いで「週2〜3回」「月2〜3回」と続くんです。

──お客さんの多くは、自宅にお風呂があるけれど小杉湯に来ているということですか?

平松 そうですね、そこが「休み」を考える上で大事なポイントだと思っています。自宅にお風呂があるにもかかわらず小杉湯に来てくださっているということは、お風呂に入ること自体が「休み」になっているというわけではないのだと思うんですよね。入浴だけで十分に休めるのであれば、自宅のお風呂に入っていればいいわけですから。お客さんの様子を見たり、直接お話をしたりする中で感じているのは、銭湯に行った「後」が重要だということ。銭湯でゆっくりとお湯に浸かること以上に、銭湯に行った後の時間や余韻が「休み」になっているのではないかと。

平松 そんな考えのもと、2021年9月には「#あとは寝るだけ」という“銭湯標語”を発表し、「よく眠れる魔法のお風呂」というイベント風呂を開催したり、リラクゼーションドリンク「CHILL OUT」を来場者全員に体験してもらったりもしました。このイベントを開催してみて感じたのは、銭湯に行くという体験は「寝ること」を楽しみにする効果があるということ。そして、そうした体験は他にほとんどないのかもしれないとも感じました。

──今のお話を聞いて、連載の第2回で、石川善樹さんが「休みの本質はモードの切り替えである」とおっしゃっていたことを思い出しました。日常モードから非日常モードへ、頭を使うモードから身体を使うモードへと切り替えること自体が「休み」になっているのだと。その意味では、銭湯はまさに「モードを切り替える」機能を担っているのかもしれません。

平松 まさにそうだと思います。以前、銭湯ってどんな存在なのかを考えてみたことがあって。その考えをまとめたのがこのグラフなんです。

(提供:平松さん)

(提供:平松さん)

平松 銭湯のビジネスモデルはもともと、お風呂自体の普及率が低く、家にお風呂がないことが当たり前だった時代に生まれたものでした。その頃の銭湯は生活必需品のような存在だったので、日々生きていく上で必要な機能、つまり「ケの日のケ」の体験に位置づけられます。ですが、お風呂の普及率が上がるとともに、銭湯が提供する体験はだんだんと機能というよりは情緒、つまり「ハレ」側に変わってきたわけです。とはいえ、銭湯は特別な非日常というよりは、何気ない日常の中で利用されるものです。一家に一つお風呂がある時代における銭湯とは、日常にちょっとした幸せを、言い換えれば「ケの日のハレ」体験を提供するためのものだと思っているんです。

銭湯では「ありのまま」の自分と他者を受け入れられる

──銭湯のどういった要素が、「ケの日のハレ」体験を生み出しているのだと思いますか?

平松 銭湯では「中距離的なご近所関係」が実現していることが大きいと思っています。銭湯って、多くの人が一人で来て、一人で時間を過ごしているじゃないですか。そんな中で、名前も肩書も属性も知らない他者と目を合わせたり、軽く目礼したりするくらいの中距離的な関係ができていく。「人と人としての関係」の手前にある「顔と顔の関係」がだんだんと広がっていくことに、癒やされている人が多いのだろうと感じています。

──「顔と顔」の中距離的な関係が、日常の中でも小さな「ハレ」を生み出してくれるということですね。

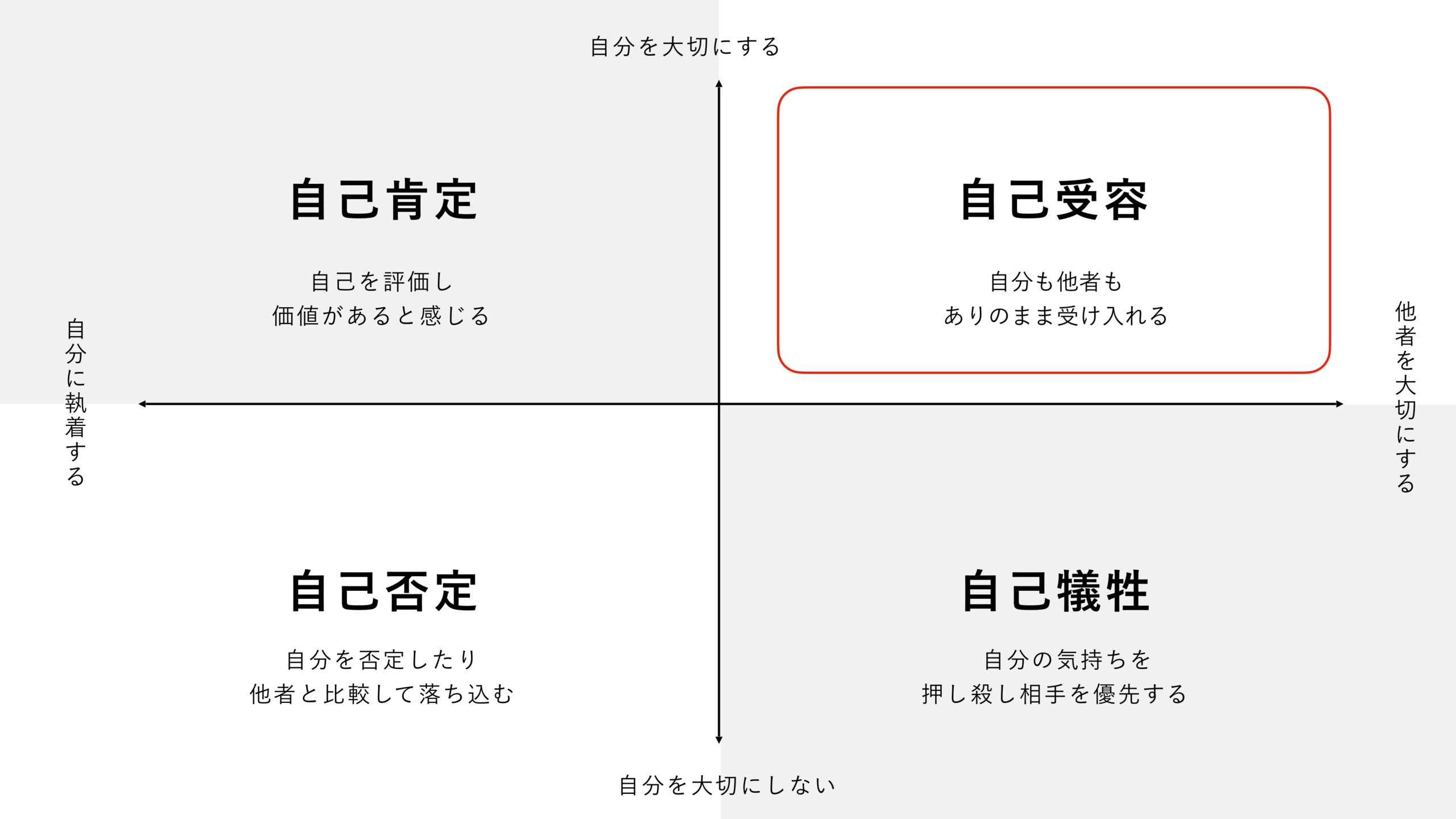

平松 このことをもう少し深堀りして考えてみると、銭湯は「ありのままの自分」と「ありのままの他者」を受け入れられる空間になっている、ということが重要だと思っています。20〜30代のお客さんとお話をしていると、多くの方が「自己肯定感を高めたい」と言うんですよね。そのためにSNSなどで「キラキラしている自分」を発信している人も少なくありません。でも、これはアドラー心理学でも言われていることなのですが、自己肯定よりも「自己受容」、つまり欠点や弱みも含めて「ありのままの自分」を受け入れることが重要だと思うんです。

(提供:平松さん)

(提供:平松さん)

平松 銭湯という場所は、自己を「肯定」するのではなく「受容」する場所になっているのではないでしょうか。銭湯には「よく知らないけど、身近な他者」が、「ありのままの姿」で存在している。その顔や体型は、千差万別です。こうした多様性から離れて、“一般的な美しさ”や“理想の体型”ばかりを情報として摂取しているだけでは、その基準でしか自分を見ることができず、理想からかけ離れている場合はどうしても自己否定せざるを得ません。でも、銭湯に来ると、いろんな世代の、いろんな体型を持つ「ありのままの身近な他者」がそこにいるわけです。だからこそ、「自分もこのままでいいのかも」と感じられ、ホッとできるのではないかと思っています。

──以前、「いわゆる無敵の人を生み出さないために、どんな人でも受け入れるカフェのような場所が必要だ」といった議論があったんですよね。しかし僕(宇野)はそういった場所がいわゆる「寄る辺なき個」のセーフティーネットにはならないと思っているんです。結局そこに行けるのは、ある程度のコミュニケーション能力と経済的な余裕がある人だけだと思うからです。こういうのって「いい話」をしてセルフ・ブランディングしたい「識者」の与太話以上のものではないと思う。「パンがなければケーキを食べればいい」というような現実味の無い提案だと思うんですよ。

そうではなく本当に必要なのは、銭湯のような、生活の一部となり、そしてそこにいる誰からも程よく「気にされない」場所ではないでしょうか。つまり「こういう仕事をしている誰々さん」としてではなく、「何者でもない」まま、すべての人が尊重されるような空間です。老若男女が集まって、意識の高い政治経済の議論どころかまともな会話すらするわけでもなく、ただ裸で身体を洗って、コーヒー牛乳を飲んでいるだけ。なのだけれど、みんながみんなを前提として尊重し合っている……というか「排除しない」。そんな空間が、いまの社会には必要なのではないかと思うんです。

平松 小杉湯が少しでもそういう場所になれいたらいいなと思っています。それから銭湯の持っている「ケの日のハレ」的要素としては、一人で来られて、スマホから切り離されることも大きい気がしますね。自分のことをなんとなくぼんやり考える、ご自愛の時間が作れるというか。現代社会では常にデジタル空間に接続されているので、そこから切り離された時間を持つことは、銭湯にでも行かないとけっこう難しいと思うんですよ。

──今、時間的な自立が一番難しいですよね。休みの日にでもひっきりなしにSlackは鳴るし、仕事の連絡は来なくても、サイバースペースの中で自分の社会的な身体のことを常に気にしている……そういう人が多いんだと思うんですよ。

「ととのう」ゲームしてのサウナ、「ゆるまる」場所としての銭湯

──銭湯と似たような空間として、昨今ブームになっているサウナと並べられることも多いと思います。1年で1万回くらい聞かれていると思うので恐縮ですが(笑)、平松さんは最近のサウナブームをどう捉えているのでしょうか?

平松 小杉湯にサウナはないので、逆にこのサウナブームを俯瞰的に見れることもあるなと思っています。水風呂がどれぐらい確保できるか、サウナの中の温度をどれぐらい高くできるか……最近は本当にハード勝負になってしまっている印象があります。もちろん、サウナブームがきっかけで家の外で他者と裸になる時間が増えているので、自宅の外でお風呂に入る人を増やしたい僕らとしても歓迎している部分はあります。

ただ、社会の縮図がお風呂文化に持ち込まれてしまっているような感覚もあって……。「ととのう/ととのわない」の勝負になってしまっていて、サウナがSNS的なゲームの場になっている気がするんです。「ととのう」ことが、SNSでたくさんの「いいね」をもらったときのような、自己肯定感の高まりを感じるための行為になっているのではないかと。ととのって自己肯定感を上げることが、唯一絶対的な目的になってしまっている気がしていて。

──いわば筋トレのように、短時間で身体に高い負荷をかけることによってスッキリするというのが、「ととのう」ですよね。もちろん、そうした「短時間、高負荷」型の行為をレジャーとして楽しむこと自体は否定しませんが、「休む」という観点で言えば、別のアプローチも必要だと思っています。もっと長い時間をかけて、ダラダラと弛緩することで得られるものって、確実にある。言い換えれば「ととのいたくない」という欲望も人間の中には絶対にあるはずじゃないですか。僕(宇野)なんて、基本的にととのいたくないですもん(笑)。

平松さんが言う通り、サウナは「ととのう」ための、ある種のゲームだと思うんですよね。そのゲームを攻略することに喜びを見出している。でも、物事から得られる快楽は、攻略したことによるものだけではないはずです。例えば、僕(宇野)はゲーム世代にあたるんですよね。オタク系サブカルチャーの王様といえば、コンシューマーゲームだった。でも、僕は少し古いアニメや漫画が好きで、小さい頃からゲーム好きな同世代のオタクたちとはあまり気が合わなかったタイプなんです。ゲームを「攻略する」のがあまり好きではなかったんです。自分の思い通りに物事が進み、何かを「クリア」することは確かに嬉しいですが、少なくとも僕はそういった喜びは勉強や仕事から得ればいいと思っています。何かを「攻略」するためにオタクをやっているわけではないですからね。

「攻略しない」とか「ととのわない」ことからしか得られない快楽って確実に存在するし、この世界から得られる快楽の半分くらい、もしくはそれ以上は、そういったものだと思っています。それを無視するわけないはいかないし、僕(宇野)はそういった快楽の方が好きなんです。その意味で、銭湯、とりわけ小杉湯は「ととのわない」快楽を提供しているように思います。

平松 銭湯が提供しているのは「ととのう」ではなくて、むしろ逆の「ゆるまる」こと。そういった意味で、サウナと銭湯は全く別のものだと思っています。

──その意味で象徴的だと思っているのが、小杉湯では「ミルク風呂」が名物になっているじゃないですか。

平松 はい。温度はややぬるめの、41℃くらいに設定しています。

──入りやすい温度に設定することで、「ゆるまる」効果を提供しているのかもしれませんね。サウナと水風呂を往復し身体に負荷を掛けることで、スッキリ感を得る体験とは対極にあるものだと思うんです。

平松 それから小杉湯でも交互浴をする方がいらっしゃいますが、うちの場合は水風呂を17〜18℃に設定しているんですよね。サウナに併設されている水風呂の多くは15〜16℃になっていて、これだと銭湯の水風呂としては冷たすぎる。小杉湯はお湯も水も入りやすい温度になっているかなと思います。

──それは我慢の末に快楽に辿り着く、みたいな思想とは真逆にあるような気がするんです。みんな心のどこかには「ぬくぬくしたい」、比喩的に言えば「41℃のお湯に浸かり続けていたい」欲望があるはず。「何もしたくないし、ととのいたくもない」みたいな。

平松 何もしたくないし、ととのいたくもない……なかなかのパンチラインですね。

「何者でもない人間」として関われる、「顔と顔」の関係性の意義

──でも、「何もしたくないし、ととのいたくもない」欲望について考えることは大事だと思うんです。どうも気がついたら今の社会は、みんなが「何者かになること」、言い換えれば「何かをできるようになること」ばかりを考えるようになったと感じていて。もちろん、それはある面では素晴らしいことだと思います。ハンディキャッパーがそうではない人と同じように働けるようになること、あるいはこれまで何らかの差別を受けていた人がさまざまなことにチャレンジできるようになること……誰かが何かを「できるようになること」は、間違いなく素晴らしい。

でも、「何者かにならなければならない」「何かをできるようにならない」といった同調圧力から解放されることも、同じくらい大事なことだと思うんです。それが忘れられているような気がしてならない。小杉湯の取り組みは、結果的にかもしれないけれど、そういった「何者かにならなければならない」重圧から人々を解放する役目を担っているのではないかと思います。

平松 ありがとうございます。確かに特にコロナ禍以降、「顔と顔」の関係の重要性をより一層感じるようになりました。小杉湯のとなりには株式会社銭湯ぐらしが運営する「小杉湯となり」という会員制シェアスペースがあるのですが、最近では小杉湯でお風呂に入り、小杉湯となりでリモートワークしたいという、具体的な生活をイメージして高円寺に引っ越してくる人が増えた印象です。他にも、株式会社銭湯ぐらしで、長らく入居者が集まらなかったアパートの大家さんからどうにかしてほしいと相談を受けて、小杉湯の回数券をつけた「銭湯付きアパート」として募集をしたんです。そうしたら3部屋の募集に対して、50人くらい応募があって。実際に引っ越して来た方々と話をしていると、自宅から半径500メートルくらい……つまり高円寺の北口くらいの中で、「顔と顔」の関係性を持つことがより一層求められていると感じますね。

──高円寺駅北口の駅前文化・生活圏と言えるような範囲の中で、昭和を舞台にした朝ドラに出てくるような「血が通った共同体」の一員になるのではなく、「互いに顔と顔は知っている」くらいの中距離的な関係性を築きたいと。

平松 若い世代の方々を中心に、みなさん寂しいのは嫌だけど、アパートやマンションの隣人と話したいとは思わないし、仲良くなりたいわけじゃないと言うんですよね。むしろ、エレベーターで一緒になると怖いし、近すぎるところで「人と人」の関係を作りたくはないと。でも、半径500メートル以内にたくさんの「顔と顔」の関係ができると、「何者でもないまま」街に受け入れられている感覚になって、孤独感から解放されたように感じるということをよく耳にします。

その半径500メートルの中で“二拠点生活”を送っている方も多いんですよ。自宅は寝室で、銭湯がお風呂、「小杉湯となり」のようなシェアスペースが書斎で……といったような。二拠点生活というと、東京とどこかの地方というイメージがありますが、高円寺の中でもそれは成立するんだなと感じました。実際、「となり」ができてから、「駅徒歩●分」ではなく、「小杉湯徒歩5分以内」とかで引っ越してくる人が増えました(笑)。

街には「何の機能も持たない自分」でいられる場所が必要だ

──何者でもない人間として社会に関わる回路って、意外と重要だと思うんです。職場ではどうしても「機能」として測られることになりますし、プライベートがあると言っても、今はSNSのフォロワー数といった形で個人の影響力が可視化されてしまっている。いかなる機能としても、あるいはいかなる数字でも測られない「ありのままの自分」になれる時間というのはかなり貴重ですし、そういった自分が受け入れられているという感覚が、人間にとってはすごく重要なのだと思います。

平松 まさにそこなんですよね。僕も「機能としての自分」から離れられる場所としての小杉湯を守っていきたいと思っていまして。そのためには、しっかりとお金を集める仕組みを作っていかなければなりません。正直、入浴料だけでは厳しいんですよ。いま僕たちがいる「となり」は、祖父が「小杉湯の将来のために」と買った風呂なしアパートが解体されるにあたって、イチからつくった場所でして。収益を生み出す場所としての可能性は感じているものの、まだまだ発展途上。住民や企業、あるいは行政からお金を集めるような仕組みを構築していかなければならないと思っています。お寺は檀家からの寄付を維持費に充てていると思うのですが、そういった何かしらの仕組みがなければ、街に昔から根づいている場所はどんどん消えていってしまうでしょう。

──街の中をランニングするようになってから、お寺やお墓が街にあることの意味について考えるようになったんです。そのお寺の檀家だったり、祖先がそこに眠っていたりしない限り、多くの人にとっては無用とも言える存在じゃないですか。でも場合によっては、お寺やお墓が街の一等地に位置していることも多い。これはとても重要なことだと思っているんです。「何の機能も持たないもの」が街のど真ん中にあるのとないのとでは、その街に暮らす人の世界に対する認識は大きく変わるのではないかと感じていて。つまり、世界を「何らかの機能を持つものしか存在してはいけない場所」として捉えるのか、「機能がないものも存在していい場所」として捉えるのか……そういった世界観に影響を与えるのではないかと。僕(宇野)には後者のような世界の方が、豊かなものに思える。だから、我々が住む世界に、そういった“無用”なものをどう位置づけるのか、議論していかなければならないと思うんです。例えば、僕(宇野)は虫取りが好きなので、雑木林によく入るのですが、公衆衛生の観点から考えれば、雑木林は無用どころか害になる可能性すらあるわけですよね。都市の住宅密集地には、むしろ「あってはならない」はず。でもやっぱり、そういった場所がある方が世界は豊穣なものになると思うんです。だから、街という自分たちが暮らす場所に対する考え方を「脱機能主義」に変えていかなければならないのではないかと。

そうしなければ、すべての街がFacebookやTwitterのような、SNSのプラットフォーム的な場所になっていってしまうと思うんです。プラットフォームに表示されるのは、ユーザーのそれまでの行動データなどを分析し、最適化された情報です。そしてそれらもまた、最適化を進める「機能」を担っている。我々がそういったものに豊かさを感じるかといえば、絶対にそうではない。人間は、自分が選んでいないものとの偶然の出会いにこそ、豊かさを感じるはずなんですよ。この世界には機能を持たないもの、まったく無用なものが必要ですし、そういったものの存在が許されている場所として世界を認識することは、我々にとってとても重要なことだと思っています。

──そして銭湯、とりわけ小杉湯は来る人にそういった認識を与えてくれる場所なのではないかと感じています。今回、「となり」には初めてお邪魔させてもらったのですが、まさに「ありのままの自分」、言い換えれば「何の機能も持たない自分」でいられる空間になっているように感じました。ワークスペースを覗いたら、MacBookをカタカタしている人もいれば、寝っ転がりながら将棋か何かをやっている人もいて……。スタバだとこうはいきませんよね。仕事をしているならまだしも、さすがに寝っ転がっていたら怒られると思うので(笑)。「となり」はみんなが思い思いに時間を過ごす、銭湯の休憩スペースのような空間だなと思いました。

平松 そこにはかなりこだわっていますね。運営を任せている株式会社銭湯ぐらしのメンバーも「銭湯のような空間にしたい」と言っていまして。例えば、SNSなどの双方向コミュニケーションは一切しないようにしているんですよ。会員同士の情報交換も、あえて物理的な掲示板で行ってもらっています。そういった工夫をしながら、人と人の距離を近づけすぎないようにしています。すべての人がふらっと一人で来て、一人でいたいときは一人でいられるし、誰かとしゃべりたいときはしゃべることができる、銭湯のような空間を維持していきたい。

これは「となり」ではなく小杉湯本体の話ですが、最近、女湯の脱衣所に「お悩み掲示板」を設置するという取り組みを始めたんです。その中で、「何者でもない者」が集まる空間だからこそできることがあると感じました。お客さんが匿名でお悩みを書き、それに誰かが回答を書き入れるというものなのですが、SNSに書くとともすれば炎上してしまうような質問も少なくないんです。まだ設置して2ヶ月ほどしか経っていないのですが、「何者でもない者」としていられる場所だからこそこういった質問ができるし、「私と同じ悩みを持っている人がいるんだな」と少し気分が軽くなることもあるのではないかと思います。この掲示板への書き込みの量と内容を見て、「ありのままの自分」でいられる場所って、実はほとんどないんだろうなと感じました。

サードプレイスから「夕方」へ──何者でもないままでいられる「時間」を取り戻す

──「何者でもない自分」になれる空間と時間を確保できず、孤独感を抱えている人が多いということなのかもしれませんね。僕(宇野)はずっと新宿区に住んでいるので、新宿駅の駅ビルに立ち寄ることが多いのですが、18時から19時くらいになると、独身と思しき会社員が1,200円くらいの、ちょっといいご飯を食べている姿が散見されるんですよ。若干オーガニックだけど、そんなにすごいものではないみたいな、1,200円ぐらいの春雨ヌードルとかを食べているわけです。おそらく、都心にある会社に勤めるホワイトカラーの方々で、それなりに収入もあって、社交的なのだろうと思うんです。でも、その姿はなんとなく孤独に見える。昼間はバリバリ働いて、大半の夜は同僚や友人たちと食事に行って、その様子をSNSにあげる。そういった人たちって、常に仕事という社会的な機能や価値、あるいはソーシャルグラフに紐付いた自分のままなのだろうと思うんです。そうした明るいフリーアドレスのオフィスでの、あるいは流行りのレストランでの同僚たちとの談笑と、ワンルームマンションでのSNS徘徊を往復することの間にあるのが、駅ビルでの一人ご飯なのではないかって思うんですよね。でも、駅ビルではなく銭湯に行くことで、その人の生活は大きく変わるような気がします。

平松 とてもよくわかります。オフィスと自宅を往復する日常が寂しくて、銭湯に来るというお客さんは少なくないですから。一人の「何者でもない者」として銭湯に来て、知ってはいるけど名前もわからない「何者でもない誰か」に触れ合うことが、心を休めることにつながっているのだろうなと思いますね。

──「何者かにならなければならない」と、家にいるときでさえ、NetflixやYouTubeで意識の高い動画を観ている人は多いと思うんです。そういった人こそ、銭湯に来て自意識やプレッシャーから解放され、素っ裸の「何者でもない自分」になるゆるい快楽を味わうべきだと思います。

比喩的に言うのであれば、現代人には“夕方”が足りていない。生活の中に“昼”と“夜”しかないんですよ。昼間は仕事を通じた社会的自己実現ゲームをプレイしていて、夜は家族とか恋人といった他者と向き合うゲームか、SNSを通じて昼のゲームの延長戦をしている。つまり、常に何かしらのゲームに参加している状態になっていて、ゲームから脱して「ありのままの自分」になる時間がない。比喩的に言えば片や文化系の人たちは夜にゴールデン街で飲み歩くことしか考えていないし、新しいタイプの稼ぎ手も朝活のことばかり考えている。誰も夕方のことを考えていないんです。僕は(宇野)昼と夜の間にある夕方こそが、脱ゲームの時間になると思っています。

平松 「夕方」……めちゃくちゃ面白い切り口ですね!

──なぜ「夕方」がなくなっているのかというと、戦後、職場と家を往復するというライフスタイルが定着し、わかりやすく生活が“昼”と“夜”に分かれたからではないでしょうか。そうして、会社の一員でも、家族の一員でもない「自分」としていられる、サードプレイスの重要性が指摘されるようになったわけです。でも、空間的なサードプレイスを持つことにあまり意味はないような気がしているんですよね。なぜなら、職場や家以外でも仕事をすることはもはや当たり前ですし、仕事をしていなかったとしても、SNSを見て友人の投稿にキュンキュンしているだけでは職場にいるのと変わらないわけですから。もっと重要なのは、第三の空間ではなく「時間」を持つことで、それが「夕方」だと思うんです。銭湯のピークって夕方からですよね?

平松 そうですね。平日は15時半にオープンして、最初のピークを迎えるのは17時頃です。

──昼間の社会人としての自分でもなく、夜の家族としての、あるいは誰かの友人、恋人としての自分でもなく、銭湯に行き「何者でもない自分」としての時間を過ごす。比喩的に言えば、「夕方」を取り戻す。これが現代に生きる僕たちにとって重要なことなのかもしれません。

平松 僕、土曜の夕方4時が好きなんです。朝でも昼でも夜でもない、平日でも休日の最終日でもない……1週間の中で、何者でもない時間だなって思います。そして銭湯は人生の中で、いつ来ても何者でもない時間を楽しめる場所、つまり土曜日の夕方4時を毎日感じられる場所です。朝か夜か、一人かそうじゃないかという二者択一ではなく、そのどちらでもない場所で、心休める人が増えると嬉しいなと思っています。

[了]

この記事は、リラクゼーションドリンクブランド「CHILL OUT」とのタイアップのもと制作されました。宇野常寛が聞き手、鷲尾諒太郎が構成、小池真幸が編集をつとめ、2022年10月27日に公開しました。Photos by 高橋団。

これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。