都市集中型社会へのオルタナティブを作るプロジェクト「風の谷を創る」。この連載では、プロジェクトに関わる多彩なメンバーの横顔をご紹介していきます。

今回は、このプロジェクトを立ち上げたリーダーの安宅和人さんに改めて登場いただきます。科学者として、ビジネスマンとして「ニューロサイエンスとマーケティングのあいだ」で考え、実践してきた安宅さんがなぜ「風の谷」にたどり着いたのか。その原点から伺いました。

本記事をはじめ、「遅いインターネット」では「風の谷を創る」というプロジェクトを継続的に追いかけています。

端的に言うとね。

ニューロサイエンスとマーケティングのあいだで

──安宅さんはいま国内のビジネスマンのあいだではデータ×AI社会の啓蒙者として広く知られていると思うのですが、もともとはニューロサイエンスの研究者だったわけですよね?

安宅 そうですね。もう少しちゃんとお話したほうが良さそうです。子供の頃から科学者になるのが夢でした。1993年までは分子生物学、生物物理化学的な技法を使って毎日、脳と他の組織の遺伝子を比較したりしていました。大半の院生が博士課程に進むプログラムに在籍しており、僕も当然そのつもりでした。でも、研究室内で少々悩ましいことがあり、当時、スプリングリサーチャーとしてバイト的に働いたマッキンゼーの人に相談したら、「頭の訓練だと思ってうちに2〜3年来たらどうですか」「数年働けば気晴らしになるしサイエンスにも役立つと思いますよ」と、お声がけいただいて入社しました。就職ランキングのどこまで見てもマッキンゼーなんて名前も出ていないような時代の話です。

最初は3年で辞めてサイエンスに戻るつもりでしたが、1年目、2年目に立て続けでかなり大きな成果が出て、それどころじゃなくなりました。初年度の分析の結果生まれた商品は今でも年間千億単位で売れていると思います。ただ、本来出願するべき3年目の秋もかなり責任の重いプロジェクトの実質的な中心者として忙殺されてしまい、これでは子供の頃から憧れてきたサイエンスの世界に二度と戻れなくなると、来年こそは1ヶ月休みがほしい、それが出来ないとやめざるを得なくなるとオフィスに相談しました。

4年目の秋、結局2週間しか休みは取れませんでしたが、なんとかその間に準備をしました。ちょうど退官された恩師に相談したところ、ニューロサイエンス(脳神経系の科学)をやりたいというのはいいと思う、トップ10スクールに出願するなら推薦状を書いても良い、ということで出願しました。運良くYaleがacceptしてくれて、渡米しました。

米国での大学院生活は想像以上に苦労しました。修士課程のない国で、5年で学位(PhD)を取る人は1〜2割、自分がマスターを持っているとか、そんなことはまったく何の意味もない。よく生き延びたなという感じです。ここで博士論文(dissertation)を書こうと思って入ったラボでは毎日ラットの脳に電極や管を挿したり実験したりしていましたが、成果が出てきた頃、9ヶ月目にボス(PI)と喧嘩して出てきてしまいました。再度多くのラボを回って新人教員のラボに移り、大胆な目標を立てて研究を始めたところ、奇跡的にあたって歴史的なスピードでPhDを取得しました。ジェットコースター的でしたね。

そのままメディカルスクールに残ってポスドク(博士研究員)として研究していたのですが、9.11のテロが起こり、東海岸はお通夜状態になりました。住んでいた町から1時間ほどのNY在住の友達の多くは連絡も取れない。電車に乗ると、必ず誰かが泣き出し、自分も含め全員が涙を流す。町中に出れば、そこら中に軍(Army)が銃を持って立っていて、学会で国内移動するのに空港のチェックインが4時間。これ以上この国にいたら、自分の精神が持たない、そう思っていたところで、古巣のマッキンゼーの日本支社長からお声がかかりました。「安宅さん、もう学位も取ったんだし、米国はこういう状態なんだし、戻ってこないか」と。

子供の頃からの夢だった科学者として生きていくことが手に届くかどうかというこのときにこれを捨ててしまうのは本当に人生を分岐させる決定(life time decision)になると、随分考えましたが、心を取って戻ることにしました。2001年の年末のことでした。4年半、ほとんどサイエンスのことしか考えていない。ニュースすらろくに見ていない、そんな状態で帰ってきて、消費者マーケティングに最も大切な市場感覚も失われてしまっている。戻って最初の1〜2年は、自分が浮いているというか、本当にそこにいるのかなというような感覚で仕事をしていました。それでも身体がなぜか覚えていて、仕事はできるんですよね。

▲安宅さんが研究者生活を過ごしたYaleから2時間のニューヨーク。世界で最も都市集中の問題が集積する場所の一つ(Photo by Kaz Ataka)

──僕は安宅さんに最初にお会いしたときも、そして『イシューからはじめよ』を読んだときも、ちょっとビジネスの世界の人とは違う思考をする人だなという印象を受けました。

安宅 先ほど述べたような背景で、心の中は基本的にサイエンティストですからそれはそうだろうなと思います。科学的な問いとして、「人はなぜ同じ体験をしても異なるように感じるのか」「人が何かを感じるとき、たとえばここで円を描いたときに、そのとき、心(mind)のなかで本当のところ何が起こっているのか」というのが僕の関心の原点です。

修士課程でいったん研究から離れたとき、毎日、脳などの組織からDNAを採集していても、この問いには到底たどり着けそうにないと感じていたということもあった気がします。もう30年近く前になりますが、マッキンゼーに行ってみると、偶然、コンシューマーマーケティング(consumer marketing)という、言ってみればパーセプション(知覚)に関するテクノロジーと言うべき領域に出会いました。そして入社してみると、そのど真ん中というべき仕事がいきなり新人の僕に、当たればラッキーぐらいの感じで来ました。

具体的には、「ニーズの発生とその背後の構造、そこに求められるベネフィットを見出す。それも抽象論ではなく、具体的な事象や商品のスペックに即して考える」という、当時、世界中のマッキンゼーを見渡しても前例が見つからない仕事でした。サイエンスをやってきているし、楽しそうに生きているので、もしかしたらぐらいの気持ちで振っていただいたのかもしれません。新人なので安いということもあったでしょう。これまでの「テクニカルにAIDMA、購買ファネルなどのモデルに即して市場を考える」というアプローチでは解くことを回避してきたお題でした。

原理的に考えてみると、一般的なマーケティングの基本である「人」単位で考えては問いがきれいに解けないこと、最小の市場単位である消費オケージョンベースで消費を考えないといけないことに気づきました。定量的に調べる手法も作り出しました。今から考えれば市場構造化のアプローチをゼロから見直したことになります。なおかつ商品成分の科学的な分析なども行い、それがどのような知覚につながるかを解明し、これまでまったく見いだされていないトレンドも見つかりました。その先に、先ほど述べたような商品の大きな成功も生まれたわけです。また、そういう視点では解明できないニーズがどのように生まれるかも整理していき、その関係性も整理していく。こういう複合的なアプローチがうまく刺さって成功したように思います。これらは今から振り返れば、ほとんどサイエンスですよね。

──データサイエンティストとしての活動は、ヤフーに参加してからになりますよね?

安宅 いやー、そもそも分析や戦略立案の専門家(ストラテジスト)ではありますが、ガリガリに日々ビッグデータ解析を行うデータサイエンティスト(DS)ではないです。これは誤解を解いておきたい(笑)。

たしかにデータサイエンティスト協会の立ち上げメンバーで、理事でありスキル定義委員長ではありますが、それは道のないところに道を引くという、ストラテジストとしての物の考え方と経験、あるいはデータや情報科学の専門部隊を率いる人間としての見識、経験に基づくものです。逆に、往々にして狭い専門家になりがちのガリガリの現場の人間ではなく、僕のような人間がいたので、2013年の立ち上げ当時、広範でとらえどころのないビッグデータ時代のデータプロフェッショナルの広がりを整理し、その中でもデータサイエンティスト、データインサイトのプロと言うべき人たちの立ち位置を明確化し、その役割とスキル要件を整理できたのだと思います。

とはいうものの、ビッグデータとの付き合いは古いです。1to1マーケティング、CRMという言葉が生まれてきた1995年の春、この概念を語る人は結構いましたが、本当のメガデータを触ったことのある人はほぼゼロでした。そこで、今で言うところのメガバンクの基幹系のデータを100万単位で引き出して、ニーズの集積をどのような軸で見出すかを解析する試みを開始しました。それと共に、データ利活用基盤のあり方、基幹系だけでなく今で言うデータマートが必要なことを見出し、その要件も整理しました。データを引き出してもらうことからしてどえらく大変でしたし、情報システムというものをメタ的に理解することにも苦労しましたが、あのとき、ほぼゼロベースで考え抜いた経験は今でも役立っています。マッキンゼーのAPAC(アジア太平洋地域)の中でも本物のデータで結果を出した最初の事例の一つだったと思います。

また、消費者マーケティングで定性・定量調査は年中やり、常にさまざまな分析を行って市場の構造化やそのダイナミクスを見出すことに取り組んできました。それも僕としては市場理解に関するサイエンス(marketing science)だと思ってやっていましたが、考えようによればデータサイエンティスト的な仕事だったと思います。1990年代前半から商品間やニーズ間、場面間などのグラフ的な解析も随分やっていました。トップマネジメントに向き合うコンサルタントとして、マーケティング以外も随分な数の分析を行い、統括してきましたが、それらも当然のことながら血肉になっています。

こんなふうに新しい手法や思考の枠組み(フレームワーク)を生み出して前に進め、目に見える成果を出してきた人間だったこともあり、実は前職では”分析の鬼”のような存在として認識されていました。なので、コンサルタントの分析やデータ可視化のトレーニングは随分担当しました。

YaleでPhD研究をしていた頃は、配列データをもとに遺伝子コンストラクトの設計を日常的に行うだけでなく、光と膜電位のレコーディングを日々行っていました。一秒間に1万回ものサンプリングを通じ、膨大な情報を生み出し、それを喜々として解析していましたね。光と電圧だけでたとえば30秒で1万×30×2種類 = 60万データが生まれてくる感じです。テストしながらの個別のセンサー選びから、レコーディング環境のセットアップ、システム環境の設定だけで相当の苦労をした上、解析していましたが、それも今から考えればデータプロフェッショナル的な経験だったなと思います。

ヤフーに来た当初は、実質的に社長室というべき、当時唯一の役員直下の部署(COO室)のヘッドでした。COOの喜多埜裕明さんに見守ってもらいながら、経営企画的な機能や、いくつかの領域の事業変革的な取り組みを担う一方、CEOの井上雅博さんや会長の孫正義さんのもとで大型の事業開発的な案件を相当やりました。この中でデータの取扱いや仕組みについて学びつつ、相当量の契約交渉や巨大な開発も行ったのですが、交渉者としてだけでなく、データアーキテクト的な訓練を受けたという意味で本当に勉強になり、成長した数年間でした。

2012年、創業社長であった井上さんから宮坂学さん(現:東京都副知事)にCEOのバトンが移ったとき、変革の同志でもあった宮坂さんにお声がけいただき、事業戦略統括本部長、そしてCSO(Chief Strategy Officer)という立場になりました。全社のマネジメント方針、リソース配分、組織の抜本的なあり方の変更などをCEOとCOO(現:CEO/社長の川邊健太郎さん)をアシストしつつ考えるというのが大きな仕事でしたが、一方で、そのとき、ヤフー全社のデータ部隊、サイエンス部隊を束ね直し、その担当役員にも就任しました。ヤフー研究所の所長はもともと井上さんでしたが、このときに役員の中でサイエンティストとしての濃い目のバックグラウンドがあったのが僕だけだったということもあり、研究所長も兼務しました。その前からビッグデータと調査データを共に扱う市場インサイト部門は僕が見ていたのですが、情報科学やビッグデータにまつわるエンジニアリングに正面から向かい合うことになったのはこのタイミングですね。

全社のデータソリューション部隊やサイエンス部隊を見るようになってしみじみわかるようになったのは、目の前にいる専門家たちのこの社会にとっての希少性と大切さであり、この国に存在する途方も無いデータ人材不足課題でした。またデータの持つ力も面白さも大切さもまったく伝わっていないことも痛感しました。それでYahoo! JAPANビッグデータレポートを有志で作り始めたのが2012年の年末です。そうこうしているうちに、ビッグデータ解析の専門会社であるブレインパッド社(東証一部上場)の創業社長である草野隆史さんとお話しすることがあり、このデータ人材不足、また必要な人材像のイメージが社会から欠落していることを憂いているというお話で盛り上がりました。

草野さんから「データサイエンティスト協会を作ろうと思っているが」と言われて「ぜひやりましょう!」と共に立ち上げたのが2013年春です。設立時理事の一人であり、スキル定義委員長を拝命し、それ以来やっています。ここで整理したデータサイエンティストの定義、ミッション、スキルセット、あるいはタスクリストがいま経産省の外郭である情報処理推進機構(IPA)のスキル標準などになっています。またデータ人材育成の必要性については相当量、国などで訴えてきました。2015年春の国のビッグデータの利活用に関する人材育成検討でもリテラシー層、専門家層、リーダー層が必要ということ、国家レベルの1000億単位のプロジェクトが必要であることを訴え、これが年100億×10年という人工知能技術戦略会議(AI戦略実行会議の前駆体)の設立、全大学でのリテラシーレベルの教育実施方針につながっています。そのモデルカリキュラム設計も半ば手弁当ですがDS協会、特にスキル定義委員会メンバーで深く支援しています。

ということで、僕はデータサイエンティストそのものというよりも、この運動論を仕掛けてきた人ということの色合いのほうが強いのではないかなと思います。

『風の谷を創る』はこうして生まれた

──では、ここまでの経歴を踏まえて、「風の谷」プロジェクトの着想経緯について改めて聞かせてください。安宅さんはご自身のブログでプロジェクトを始めた経緯を書かれていますが、環境問題や自然と人間の共生といったテーマは、以前から抱えていたものなんですか?

安宅 僕が育ったのは富山湾沿いのいわゆる古くからの漁村です。夏休みは毎日海に潜り、雪と土砂降りの日以外は釣りをしているような子供でした。海岸に発泡スチロールなどのゴミが山のように漂着していることに心を痛め、「こんな田舎でもこんな状態で僕たちの未来は大丈夫なんだろうか」「この豊かな海はいつまで残っているのだろうか」と子供心に考えていたことは確かです。

マッキンゼーに戻ってきてしばらくして、日本を代表するとある水産商社のお仕事をしたとき、実にいろいろなデータを見る機会があり、そのとき我々の星の持つ豊かな環境は滅びつつあると深く感じました。当時は近海のサバもイカもスケソウダラも全滅しかけていて、マグロも世界的に見れば極めてまずい状態でした。サバは今はちょっと戻ってきたようですが、タラやイカは相変わらず。うなぎは今でも天然物の割合は日本の全消費の0.1%強ですよね。

しかも頭の痛いことに、当時すでに科学的に明らかになっていたのは、養殖に変えても海が痩せていく問題は改善されないということ。結局、小魚などを大量に餌として使いますからね。東南アジアあたりのマングローブ林を切り開いて大量に行われているエビの養殖なども環境負荷が高く、育てていくうちに餌の残りなどが積み重なってアウトになる。その土地がだめになったら、別のところを切り開くという焼畑農業モデルがかなり広がっていることも知りました。成田から帰国したばかりの社長の車に乗り込んで、「単に天然物を採るとか、シンプルに養殖のものを仕入れるとかではない、もっとサステイナブルな第三の事業形態を世界に先駆けて検討、開発すべき。我々の世代が後世に取り返しのつかない憂いを残す可能性があります」と進言したのを覚えています。

また、僕の周りにはアトピーの人がたくさんいます。東京の低年齢層の子供の3人に1人がアトピーだとも聞いたことがありますが、その原因はかつては考えられないほどのスギ花粉だとか、土を触らなくなったために免疫グロブリンを生み出す力が有り余っているとか、要するに人間社会が自分自身を含む自然の均衡を崩しているからですよね。人間が引き起こした問題だから元に戻せるはずなのに、なぜ我々は宿題を片付けていないんだろう、と。これらが全部つながったんですよね。さまざまな知恵を活用し、足りなければ技術革新をフル活用すればこれらの問題の多くが解決できるはずだと。

僕はデータサイエンティスト協会を立ち上げた人間の一人として、ビックデータやAIを扱う、ある種のエバンジェリストのような仕事をやってきました。経団連のSociety 5.0検討の委員、国の人工知能産業化ロードマップ作りの副主査、大学での数理データサイエンスカリキュラム認定制度の副座長もやりました。やらないと日本は経済的に滅んでしまう。後続の世代に少しでもマシな社会を残したいという思いがあるので。日本はこの分野で出遅れているから力を入れるべきなのは確かなんだけど、とはいえ、そのままやると電力消費の急増が起きる可能性がそれなりにあり、潜在的な環境破壊がイマイチ美しくない。割り切ってやってきましたが、それでも心の奥底に溜め込んだものがあったのかもしれません。サイバーな社会にただ向かっていくのはどうなのか。やらないとまずいからやってるけど、これだけではダメなんだ……とモヤモヤしていたと、今になって思いますね。

──僕は多分、安宅さんに誘われていなければ、このプロジェクトに興味を持っていないんです。僕は意識の高いクリエイティブクラスが週末に自然と親しむといった文化はまったく嫌いじゃない。けれども、こうした文化が世界を変える原動力になるかと言われると、疑問を感じていたんです。もちろん、環境と人間の関係は考え直さないといけないし、自然に対する接し方もこのままでいいわけがない。『ブレードランナー』的なメガシティにしか人が住めないような未来は間違っている。それは直感的に共感するんですが、その一方で、それが言葉の本来の意味とはちょっとずれてきてしまっているロハス的な文化は、都市に生活する人々のガス抜き的なレジャー以上のものには発達しないのではないかという気持ちがすごくあった。それは自然と共生しているのではなくて、既存の都市生活をやりすごすため、その「外側」でロマンチックに美化された自然を消費しているだけなのではないかと。

安宅 ありがとうございます。宇野さんが仲間に入ってくださってとても心強く思っています。たしかに「風の谷」の憲章の最初のバージョンを作るときに「ロハスを広げたいわけでもない」と明示的に入れましたね。ロハスな文化って気持ちは上がるんだけど、ちょっと商業化しすぎていて、あまりに原始回帰的過ぎるようにも思う。どこが間違ってるかよくわからないけど、どこかで僕らがほしい未来と異なる方向に分岐してしまっている気は僕もしていました。

▲初期の「風の谷憲章」の抜粋。既存のロハス文化などへの距離感が記されていた。

──僕がこのプロジェクトは実のあるものになると実感した瞬間があって、それは議論の中で「良いコミュニティ」ではなくて「良い場所」を作ろうと決めたときです。多くの運動が環境のことを考えているようでいて、実際には単に気持ちのいい仲間内のコミュニティを作って満足してしまっている。「自然を大事にしよう」と言いながら、世界ではなく社会の次元でしか物事を解決しようとしていない。理念はどうあれ、結果的にそうなっているものが多いと思うんですよね。オリエンタリズム的に前近代的な農村の共同体に、観光しにいったり一次滞在したりして現地の文化の表面を撫でて、ほっこり温かい人間関係を手に入れたかのように思い込む。これではダメで、やっぱり僕ら人間と自然との関係そのものを書き換えるような思考が必要だと思ったんです。

安宅 本当に大切な議論でした。僕らがやりたい、腰を据えてやる必要があると考えているのは村おこしではなく、都会の人に田舎の村民ライフを実現すればいいという話でもないですから。

都市化という現象が根本的な理由で進んでいる以上、それと直接的に向き合わないと代替案は生まれない。数百人が生き延びられればいい、気持ちよく暮らせればいいというソリューションは立脚点からして間違っています。それは正しい社会変革とは言えない。社会のアップデートになっていませんから。自分一人さえ生き延びればいいのなら何とでもなるんですよね。山奥に家を買えばいいだけです。カンザスあたりに行けば牧場二つ分くらいの土地は簡単に手に入る。でも、そういうことではないんです。その類の運動は「こんな社会を未来に残していいのか」という問題に正面から答えていない。より良い未来に向けた変化を生み出せない運動は虚しいだけのように思います。

僕は「仕事とは何か」をテーマに学生とディスカッションをすることがあります。学校の理科で習う「仕事」の定義は「力×距離」ですが、これは深い。変化がなければゼロであり、努力は仕事ではないという式だからです。力は「質量×加速度」であり、大きなものに対して大きな変化を起こすことができれば、たくさん仕事をしたことになる。

これは個人的な話ですが、20代後半のある時、自分が本当にエキサイトするのは、実際に意味のあると思える変化を生み出しているときだけなんだなと気付きました。僕は人から褒められても必ずしも発奮しないたちです。自分が本当に生きている実感を持てるのは、起きるはずがなかった意味のある変化が生み出せているときです。そのロジックでいくと、どこかのリゾート地に永住する権利を買えばそれで終わりというのは仕事量ゼロに近い。わざわざ僕らが腕まくりしてやる必要のないことだよね、と。

──多くの運動家たちが考える「自然」は、自分たちが生きている世界の外側にあるんです。それは資本主義や消費社会の外側に観光に行くことで、自分たちの暮らす社会を見直せるはずだという運動で、社会そのものを変えようとする運動ではなかった。

安宅 それは特定の一個人の一時的な対処法としては有効だとは思いますが、長い目で見れば「逃げ」の態度だと思います。リトリート(退却)的にどこかに去れればいいというタイプの発想。まあ未来に残す世界を変えなくていいと思うならそれでもいいのですが……。

──「現代の資本主義とテクノロジーは世界を分断しすぎる。だから人間の本来性を取り戻すために、我々は資本主義の外側に出る」という論理がよく使われますけど、僕はこの論理自体が切断的だと思う。前提として人間の社会と自然の世界を切断して考えてしまっている。資本主義とテクノロジーを切断ではなく、むしろ接続のために使っていくという転倒が必要になると思います。

安宅 まったく同感です。「風の谷」がかつてのヒッピー的なものとかけ離れているのはそこですよね。経済の原理なんて人間の本能的なものを受け入れつなげる仕組みなので、何をやったってまず変わらない。

僕らは都市を否定していません。都市はコモディティ化するので、よほどのことがないかぎり都市というだけで価値が生まれる時代ではなくなっていくというだけのことで。なぜなら、すべての空間が都市的になるから。ただ、その未来ではむしろ非都市的な領域の価値が、都市の価値を向上させることになるというのが僕ら「風の谷を創る」側の考えです。都市は人も金も技術もいっぱいある。現在スマートなのも、よりスマート化するのも当たり前です。それ以外のカントリー領域でスマートかつ豊かな空間を持てるかどうかが問われていると考えます。

都市と地方の境界線を消失させる

──僕がこのプロジェクトに賭けたいと思った理由の一つはそこにあります。世界が『ブレードランナー』のようにメガシティ化していく未来は避けられない。その現実に居直るのでもなく、都市そのものを否定するのでもなく、言ってみればテクノロジーの力で人間がもっと自由に土地と関わるようになれる方法を考えている。そうすることで、都市にも住めるし、森にも住める。この二つはつながっていて、それぞれの良さがあるので、僕たちは自分の距離感で暮らす場所をその都度決めていけばいい。これくらいの感じで考えているところがいいなあ、と思っているんです。

安宅 今の日本は都市と町と過疎地に分かれていますが、30〜50年後には、巨大化した都市と見捨てられた過疎地に二極化していきます。町はある程度残りますが、土地の面積の割合では都市5%、町15%、過疎地80%くらいになるのではないでしょうか。人口比率では都市70%、町20%、過疎地10%くらいのイメージです。過疎地は基本的にノーメンテナンスに向かっていくので、危険な野生の荒地となり、安全に生活できるのは密な都市のみとなっていく。これらをセットでアップデートしようとするのが「風の谷」の発想です。

問題の本質は人口が減ることよりも、遺棄される土地の比率が高すぎることの方にあります。たとえば日本の場合、国土面積の約3分の2が森林ですが、その6割強、国土の4割程度が人工林。この多くがメンテナンスし切れていない上、多様性を失っている。そういう意味では「放棄地」に近づいています。7割がスギかヒノキの単層林で、1本1000円円以下も珍しくない。このように木々の価値を失っている状況下では、負の循環が進み、このままではいずれ残りの人工林もそうなるでしょう。欧州の有名な森の多くも人工林で共通の課題があると考えられます。これは都市を含めたセットソリューションとして考えないと系として上手く回らない。「風の谷を創る」コアメンバーの議論の背景には、都市・町・過疎地を含めた空間全体のシステムをアップデートする発想がある。これはこれまでの自然回帰的な運動論とは深いところで異質な考え方のように思います。

▲日本の森林。一見大きな問題はないが、6割以上を占める人工林の7割がスギとヒノキしかなく多様性とサスティナビリティを欠いている(Photo by Kaz Ataka)

──憲章の中に「ここにはスタバがない、しかしシュルツからのオファーは歓迎する」という一文があって、ユーモアのつもりで入れたんだけど、実は「風の谷」の精神を象徴している気がします。既存の都市文明や都市文化を修正する運動ではあるけど、僕らが集積してきたテクノロジーと資本主義の知恵は活用する。そのことによって土地そのものをアップデートしていこうと。

安宅 土地というか、空間をアップデートする。その結果として都市と谷的な空間の境界線を曖昧化し、見直したいです。この両者を合わせた系として設計されていない村おこしはズレている。そもそも、村おこしという概念自体があまり好きじゃないですが……。

村だけを興すことを考えるから、村が興らない。それは周辺の都市も含めた系として捉えることで初めて蘇る空間のはずです。都市の受け皿、都市の提供できない豊かな価値を持つ空間になれば、その土地は途方もない価値を生むのに、都市の真似ごと、目先のGDPの拡大を図るからおかしくなっていく。

偉い人がやってきて美しい森や海岸線沿いに海苔や鰹節の巨大工場を作る。あるいは巨大なハコ物の商業施設開発をする。この発想がかなりのリスクを伴っているわけです。村で都市と同様のことをやるという発想自体がものすごく危なっかしい。やらなくていい場所に誘致して、目に見えない大きな価値を壊しているわけです。自然豊かで真に価値のある空間、それも都市的な人も受け入れられる空間が周辺にあれば、その周囲にある都市も栄えます。「あの谷はめちゃくちゃいいよね」「生きている価値を実感する場所だ」と。そこで何日か楽しく過ごして帰ってもらえばいい。

──「風の谷」のプロジェクトは、空間をすべて系として捉えようとしていて、だからこそ、個々のエリアはオフグリッドで独立する可能性を持つ必要があるというアクロバティックな論理になっている。今の山村や漁村は独立していないから、人間を住まわせようとしたら工場を誘致してきて小規模な都市をつくるしかなくなる。そうなると、人口が集中する都市と自然の豊かな山村や漁村が系としてつながるかたちにならなくなる。各エリアがオフグリッドで独立した生活空間になっていることが、系として正しく接続されるための最低条件になる。つなぐために独立させる、という逆説になっている。

安宅 これまでの検討を踏まえると、たしかに一見、逆説なんだけど、多くの疎空間で恐らく正しい。都市的なグリッドの効率性は実に素晴らしいですが、疎空間でのグリッドの多くは経済的にmake senseしない。言い換えれば、都市で生み出された富の資本注入なしに成り立たないからです。近くに発電所、軍事基地があるなど、特殊な理由でこれからも安定的に資本注入されるところはそれでもいいのですが……。美しさと真のインディペンデンスを持つ空間の価値はとても高くなるし、そこに住む人たちも恩恵を得られると思います。

たとえばイギリスのマンチェスターは、クルマで1時間ほどの距離に湖水地方(lake district)に代表される自然豊かな空間が多くあることがとても大きな価値になっています。マンチェスターはサッカーで有名だけど、セラフィールドのような大きな核処理施設が近隣にある一方、イングランド屈指の美しい空間である湖水地方がその並びにあるというコントラストがすごい。湖水地方はローマ時代からあるわけで、この事例は偶然そうなったに過ぎないのではないかとは思いますが。

▲マンチェスター周辺の地図。北側の湖水地方にはLake District National Parkをはじめ風光明媚な国立公園が広がる。その西端のアイリッシュ海沿岸には、かつて軍需工場・原子力発電所だった核処理施設セラフィールドも築かれている。

(Map Data © OpenStreetMap contributors)

このような豊かな「谷」的な空間を作り出すために、あらゆる知恵とテクノロジカルなソリューションを取り入れたい。都市とそこから遠すぎない距離にある美しい谷的な空間の組み合わせ、新しい系がそうやってできていく。村おこしの海苔工場やハコものの商業施設開発とは違う、オフグリッド的なインフラで支えられた圧倒的に価値を持つ空間を作ることで、新しい未来が生まれるんじゃないかと。都市的なソリューションの嵌め込みという答えしか持っていない今の思考の限界を超える必要があると考えています。

才能が集う「求心力」をいかにして生み出すか

安宅 このプロジェクトには三つの大きな解決すべき課題の固まりがあると考えています。ひとつは疎空間であることによる人手不足。この多くはテクノロジカルな解決が可能です。ロボット、ドローン、自動走行車を使ってあらゆる物事を自動化する。テクノロジーを活かす発想は我々にとって大前提です。

しかし、それだけでは解決しない問題がある。その一つがインフラコストの異常な重さ。道、上下水道、電気、ごみ処理……要素だけで相当の数があり、そのひとつひとつがとんでもなく重い。道一つを例にとっても、作るのに県道レベルで7千万円/km近く、国道だったら3億円/km近いコストが掛かります。人が多ければまったく問題ないのですが、疎な空間では維持費を含め、永遠に経済的にペイしない可能性が高い。生活空間のOSであるインフラコストをいかに削り、リーンにするか、そして自分たちでメンテ可能にするかについては、要不要やそもそもの役割も含めて、根底から考えないといけない。僕らにとっても仕事ができない空間は荒れ地でしかないので、水があり、電気が通っているのはもちろん、光回線くらいは当然欲しい。さまざまなインフラを桁違いに低廉に作り、メンテ可能にするには、自動化ではまったく足りない思考の飛躍が必要です。しかも、ある瞬間が答えなわけではなく、環境とテクノロジーの変化に応じ、永続的にあり方を見直し、磨き込んでいく必要がある。

もうひとつは、はてしなく続く都市への才能と情熱の流出です。圧倒的な価値のある空間でなければ廃村間際の、あるいは廃村になった空間を維持し続けることは難しい。根本的な意味で都市の利便性と楽しさに抵抗しうるだけの求心力を十分に高めた空間を生み出すことは必須です。僕らが生み出そうとしているのは単なる原生林ではありません。都市から訪れた人が10日くらい居ても飽きないような豊かで楽しい空間、創造性が刺激される空間であってほしい。そのためには土地の食べ物にも工夫が必要で、地元の漬物などもいいんですが、3日も食べると飽きちゃいますよね。ジビエとかもあるので、工夫する余地はいろいろあるはずです。とにかく全般的にFun(楽しみ)と知的な刺激が必要です。「ここに居たい」と強く思わせる何かが足りていない。

▲地方に求心力を発生させるためには人が魅力を感じる空間全体をプロデュースする必要がある(南仏ニースの風景 Photo by Kaz Ataka)

──それは我々のような文化系の人間の重大なミッションですね。

安宅 圧倒的な求心力を生み出す空間の設計には、立地、建物の抜本的な見直しから、道、水・空気の流れ方、自然環境の整備まで含めた、空間全体のプロデュースが必要です。日本の山林に多いのは、先ほど述べたとおりスギとヒノキばかりが生えた単層林ですが、それを明治神宮のような多様性のある森に50年100年かけて根本から変えていく。災害に対するレジリエンス(resilience)を持つだけでなく、土中の環境にも気を使い、水も一切淀まないようにしていく。そのためには何十かの実験用の森が欲しい。以前、CSTI(総合科学技術・イノベーション会議)の先生たちとこの話をしたときに、欲しいものを聞かれたので「可能ならば200個くらい実験用の森をもらえると嬉しい」と伝えておきました(笑)。どうせ使われなくなるなら実験地にさせてほしい。どうすればスピーディーに多様性が戻るのか、あらゆる実験を試したい。そこで初めて20年後あるいは50年後に残すに値する未来が見えてくる。

──今、「風の谷」プロジェクトではさまざまな自治体と組んで実験エリアの第1号を作ろうとしていますが、一口に自然や空間といっても、いろんなパターンがありますからね。

安宅 ごみ処理の方法が50種類あるなら、実験場所もそれなりに必要になります。最初はスモールスタートだとしても、系として実験したいので、ある程度の規模のものがいくつかあるのが理想です。小さなアイデアのいくつかだけであれば一つの地域だけでも実験できると思いますが、アイデアの数を増やしたり、まとまったスケールの実験をやろうとすると、かなり実験用地が必要になる可能性があります。あとは多様性ですね。浄水や、古代エジプト・メソポタミアの時代から何千年も砂漠化・土地の荒廃の原因となってきた塩害を防ぐ取り組みはいろいろな土地のパターンがあったほうが検討は進みやすい。

エネルギーについても極力電線フリーにしたい。発電はいろんな方法がありすぎて、コスト的にも真実が見えづらく、何が正しいのかやってみないことにはよくわからない可能性を感じています。「マイクログリッドとオフグリッドのかけ算が正解ではないか」というのが僕らの仲間である経産省、資源エネルギー庁の面々の見立てなのですが……。

──現実的に制度から外れたところでないと、本質的な実験ができない状態にあるんだと思います。そういう実験をやるためにはある程度の土地が必要になる。この記事を読んだ人が申し出てくれるといいんですけどね。

安宅 ですね。そういうバディ(buddy:仲間)をいっぱい作りたいし、似たような実験をやっている世界中の人と仲間になりたいです。知恵と失敗を共有したい。人類は苦痛と喜びをシェアしながら共に未来を作るべきです。日本にあるのは残念ながら都市型のソリューションと昔からの田園風景の維持のどちらかが大半なので、テクノロジーを使い倒しながら、非都市型ソリューションを生み出すための知恵を探りたいですね。特に「風の谷を創る」プロジェクトでは、水の濾過や低廉な道などを含めたハードテクノロジーが重要になってきます。

断絶の再結合の先にある「未来の知性」

──僕も参加した以前の勉強会で感じたことですが、ハードテクノロジーの分野は専門領域に閉じていて、知見がまったく共有されていない。そこが繋がるだけでも全然違うはずです。たとえば、飲料メーカーは低コストの浄水装置を開発していますが、その技術を土木業界がわかっていない。これらは都市空間や生活空間を設計する上で絶対にセットで考えるべきです。

安宅 そういう意味ではテクノロジー界の分断も解決しなければならない。ハードテックもソフトテックもつなげないといけない。にも関わらず、今の社会で行われていることはかなりズレてるんですよね。先日、とある電鉄会社の方が来て「今度ウチで無人バスを走らせようと思うんですが、これって『風の谷』に近くないですか?」って。いや、それはまったく近くないよ! 「谷」に大量輸送装置は不要ですから(笑)。それはどこかの市内でどうぞご自由に走らせてください、と。地方都市の自動運転網の整備はとても重要ですから。

──文明論的に見ると、今起きているのは20世紀の工業社会と21世紀の情報社会の分断ですよね。20世紀の工業社会は国家単位で動いていて、先進国は地方に工場を建て、それを中央で指揮しながら加工貿易で儲ける。ところが今の情報産業はグローバルな都市間で共有されていてで、ロンドンのエンジニアは同じイギリスの田舎の工場のおっちゃんよりも東京のエンジニアの方と感性も近いし利益も共有している。だから古い工業社会と新しい情報社会が、もう一回新しいかたちで接続されるべきなんです。

安宅 大賛成です。その人たちを刷新したいですよね。

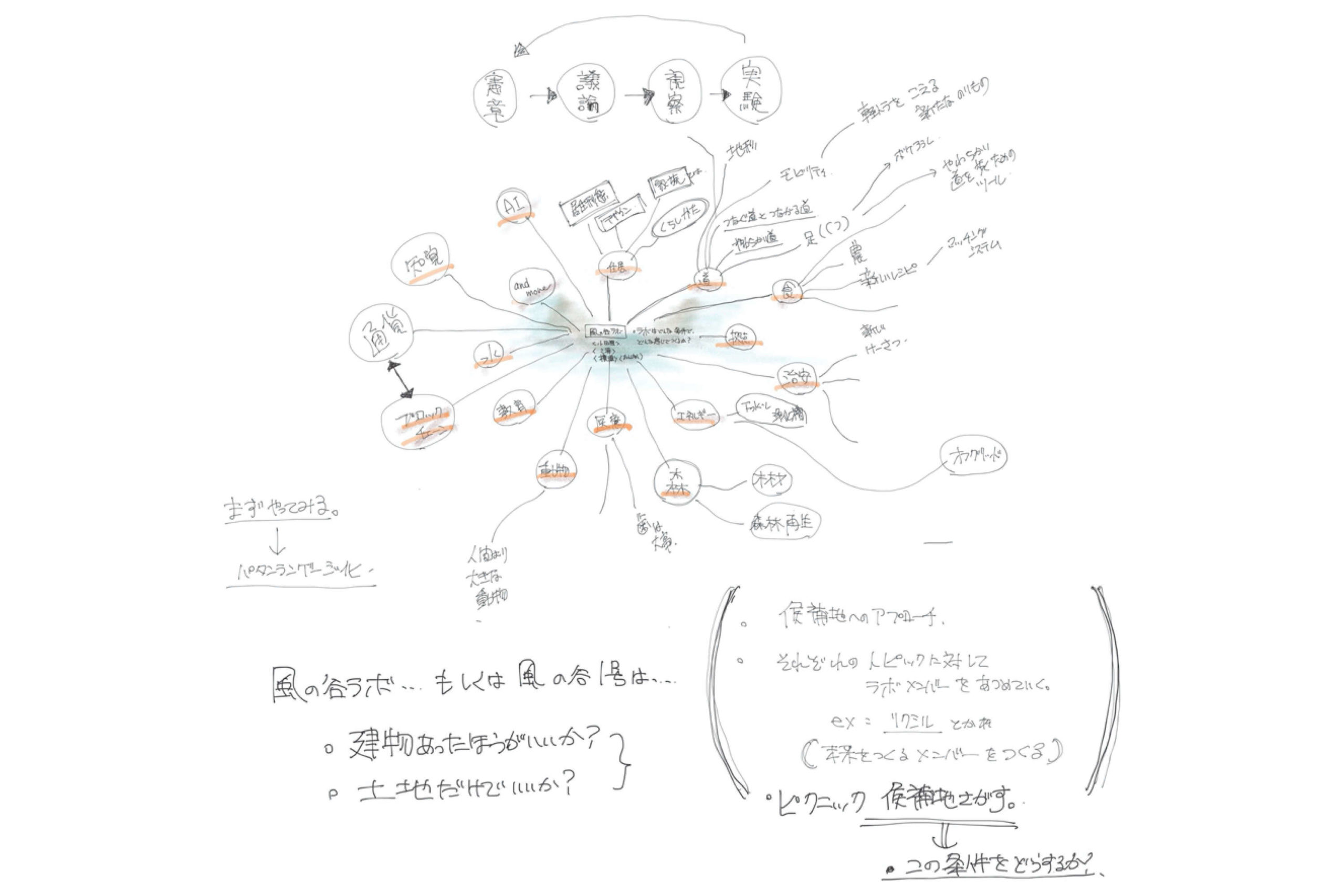

▲「風の谷」はハードとソフト、工業社会と情報社会を結びつけ、思考方法そのものを組み換える(熊谷玄さんのアイディアスケッチより)

──これは空間を通じて僕たち人類の世界観をアップデートしていく作業でもあると思うんです。

安宅 そうかもしれません。僕はよく「これからの時代に求められる知性」について聞かれます。僕の見解では、データやAIの活用で人間の限界を解き放つことは絶対に必要ですが、それとともに、その人なりに感じ、それをベースに判断し、それを人に伝えることが人間の役割の中心になっていく。理屈以前にその人なりに感じたり考えたりすることの方が重要になる。それは今のキーボードドリブンな世界とはちょっと違っていて、そういった感じられる場を失ったときに人間の価値も失われるという気持ちがどこかにある。そのような空間を強引にでも残しておく必要があるし、そのことがいずれ社会全体の豊かさにつながる。

──安易に「身体的な知が大事」と言うと、昔ながらの体育会系への回帰や、神秘主義的なカルトに結びつきがちだけど、そうではなくて現代の科学的アプローチで、キーボードドリブンな知性からもう一回、「拡張としての身体的な知性」をいかに取り込むのかが重要になってくる。

安宅 それがない「頭だけ」で生み出した価値は、いずれコモディティ化するだろうと。

──今は都市と地方も断絶しているし、情報社会と工業社会も断絶しているし、言語的な知性と身体的な知性も断絶している。それを新しいかたちでどう結び直すかが、「風の谷」プロジェクトの根底にあると思います。

安宅 我々は多分、このプロジェクトを通じて色々なことを同時にアップデートしようとしている。それは人間の今後の知性のあり方にまで繋がっているかもしれない。

言語脳偏重の隘路を乗り越える「風の谷」プロジェクト

──安宅さんの『イシュ―からはじめよ』(2010年)はニューロサイエンスの専門家の安宅さんが、マーケティングという素材にぶつかった化学反応によって生まれたものだと思うんです。そこで得られた「課題解決は言語的な知性で行えるが、問題設定は言語的な知性だけではできない」という気付きによって書かれた本だと思うんですよね。

安宅 実はマッキンゼーに入って最初の1年はすごく苦しみました。頭はとてもいいのに何を言っても通じないMBAの人たちが何人もいらして。お互い宇宙人状態。「アタカさんが言ってることは正しい気がするけど、何を言ってるのかわからない」と随分言われました。僕の周りの科学者は言語化以前の概念を扱っていて、まだ言葉として存在していないこと、言葉には落とし込めないがソリッドな存在やコンセプトについて論じ合うのが普通だったんです。

でもMBAを持っているような人たちの多くは言語脳なので、「何でもいいから言葉にしてくれ」と言われる。それで何ページかのテキストに書き起こして渡すと、あちこち赤線が引かれて「ここめちゃくちゃ面白い」と。正確には「そこだけ理解できた」って意味で、「これをチャートにしてくれない?」と言われる。

彼らから見ると、僕はそうやって仕事ができる人になっていったんですね。もっとも僕としては100あるアイディアのうち1しか伝わってないので少々虚しいんだけど、人に理解してもらえる価値は生まれるようになった。これが非言語の世界と言語の世界の衝突で、このときにIQとはまったく別に、世界には言語でしか物事を考えられない人が大量にいることを思い知りました。

──ただ言語の中でも文学はちょっと違うんですよね。詩や小説は本質的に言語で表現できないものを言語で表現しようとするジャンルなので、半分は身体的な知なんですよ。

安宅 そう、卒論で梶井基次郎をやったような人とは話が通じるんですよ。MBAやロースクールを出た人たちの方が通じない。

──言語で表現できないことを言語で表現しようとするアクロバティックな知性は、人間にとって重要なはずなんですが、20世紀の資本主義の極相で生まれたMBA的な知性からはそこがすっぽり抜け落ちている。

安宅 当時は「僕、バカなのかなぁ……」って、吐きそうな思いをしながら仕事をしていました。「僕から見たら向こうの方が、、なんだけど、何かバカ扱いされてる気がする……」って(笑)。

──そういう意味で、安宅さんが『イシュ―からはじめよ』で論じていたことを、リアルの空間で実装しようとしてるのが「風の谷」だと思うんです。言語の機能を限定的にしか使えないMBA文化と、本来の豊穣な自然空間から断絶した現代都市が陥ったのは同じ陥穽であり、それを克服していく運動が「風の谷」プロジェクトの本質なのではないでしょうか。

安宅 もしかしたらそうなのかもしれません。結局、僕のキャリアのすべてが「風の谷」に結実している。

2016年からは”すずかん”こと鈴木寛先生とヤフー現社長の川邊健太郎さんのお声がけで慶應義塾のSFC(湘南藤沢キャンパス)で教えていますが、今になって思い起こせば、2017年に「風の谷」プロジェクトを立ち上げていなければ、ここまでしっかり研究会まで立てて大学の仕事をやろうとは思わなかったかもしれない。2017年の秋に鎌倉の建長寺でコクリ!プロジェクトの合宿に参加し、考えが強く降りてきて、宇野さんたちと話をして「風の谷を創る」プロジェクトが具体化していったとき、「ちょうどこれはいい!」と。研究会を立ててほしいということであれば、そこで学生を募集し、どんどんこの運動論に加わってもらおうと(笑)。

──安宅研が生まれたのは、実は「風の谷」ありきだったと(笑)。

安宅 SFCからはデータ×AI時代に即したデータサイエンス周りの教育再生を考え、仕掛けてほしいと言われていて、2018年末にはまとめたのですが、そろそろ本格的に動き出す予定です。もちろんSFCだけでなく国やヤフー関連の仕事で得られる知恵も倫理的に問題のない限りは「風の谷を創る」活動に還元します。アカデミズム、マッキンゼー、ヤフー、SFC安宅研と培ってきたキャリアや人脈をすべて「風の谷」プロジェクトに投下していく。それがサミット的なイベントに結集されて、さらにそこから数百、数千とプロジェクトが派生していくことになる。

そうして「風の谷」の活動が無限に広がり、たしかに「残すに値する未来」が生まれ始めてきた後に、「やれるだけのことはやったな」と思いながら死ぬ人生が理想ですね。

[了]

この記事は、宇野常寛が聞き手を、菊池俊輔と中川大地が構成をつとめ、2020年8月10日に公開しました。Banner photo by 岡田久輝

これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。