テクノロジーを用いて都市のオルタナティブを追求していくプロジェクト「風の谷」。この連載では、そんなプロジェクトに関わるメンバーの横顔を紹介していきます。今回お話を伺ったのは、慶應義塾大学教授の小林博人さん。建築家として活躍されてきた小林さんに、これまで手がけてきたお仕事や、「風の谷」の空間設計について伺いました。

本記事をはじめ、「遅いインターネット」では「風の谷を創る」というプロジェクトを継続的に追いかけています。

端的に言うとね。

京都の「打ち水」が表す、土地と人間の関係性

──今日は博人さんが今まで手がけられてきたことや、いち建築家として、「風の谷」がどう見えているのかなどをお伺いしたいと思っています。よろしくお願いします。

小林 ありがとうございます、よろしくお願いします。僕は大学は工学部で建築の工学を学んだ後、真っ当な設計事務所に入って設計をしていたのですが、ある時期に会社を辞めて、助手として大学に戻りました。その後、大学の助手も辞めてアメリカに渡って、自分の研究をやり始めました。そう考えてみると、30代の半ばぐらいまでは、敷かれたレールの上にいたんじゃないかなと思います。レールを外れてからは、都市に関する疑問や、歴史が持ってることの正当さや真っ当さ、それからコミュニティも含めて、人の持つ力についてずいぶん考えるようになりました。40歳くらいから日本で設計事務所を始めて、大学で教え始めるようになって、今に至ります。

──大手の設計事務所を辞めようと思ったきっかけが何かあったんでしょうか?

小林 最初はまったく辞める気はありませんでした。僕はオフィスビルのチームだったので、再開発地区のビルや大きな企業の本社ビルといった、比較的大規模なビルの設計をしていました。自分の考えたものが存在感のあるデカい建物になるわけで、それはそれで楽しい仕事でした。

入社したのは1988年、バブルの一番ピークのときですね。ところが入社後いったんアメリカに留学していたんですが、その間にバブルが崩壊して、帰ってきたらどこもすごく静かになっていました。ちょうどバブルの崩壊から5年が経ってたので、それまでやっていたプロジェクトが6つくらい、パタパタっと止まったんです。ちょうどその少し前くらいに僕の大学時代の先生から「そろそろ俺も辞めるから、大学に戻ってくるなら今しかないぞ」という話をもらっていたので、「なるほどこれはそういう転機なのかな」と思って、お給料は半分になることはわかってたんですが、辞めました。上司には後からすごく怒られましたけど(笑)。そういう意味では、僕だけではなくて、社会が変わったことがすごく影響してると思いますね。

──大学に戻るときに、研究テーマは決まっていたんですか?

小林 正直最初はまったくなくて、その大学の助手を3年やりながら探しました。大学は京都にあったので、街中をとにかく歩き回って、おもしろいなと思うものをピックアップしていました。

──ちょうどそのころに僕も京都に住んでいたのですが、博人さんの目からそのころの京都はどう見えていましたか?

小林 京都はもともと、あまり社会経済と関係なく回っているんですよね。京都の中ですべてが回っている感じ。どんな天変地異があっても京都だけは回るようにできてるんですよ。

だから、きっと僕が学生だった1980年代とあまり変わっていなかったと思います。当時は日本中の経済が沈滞してたから、みんなスローだったじゃないですか。京都のスピード感が日本社会のスピード感と同じ感じで、特に違和感なく、粛々とみんな生活しているという感じでしたね。あのころって、停滞はしてたけど安定はしていたんですよ。そういう時代にものを考える時間があったのは、もしかしたら幸せだったのかもしれません。

僕はそれまでの研究であまり人のことを調べることがなかったんですが、京都の古い町並みがどうやって成り立っているのかを調べていくと、そこに住んでる人たちの生活とすごく密接に関係していることがわかりました。街のデザインの話をするときは、そこに住む人やコミュニティの話をしないわけにはいかない。特に京都は、コミュニティの人たちのアクティビティが長い歴史のなかで都市に形として表れているように感じました。しかもかなり研ぎ澄まされてるんですよ。

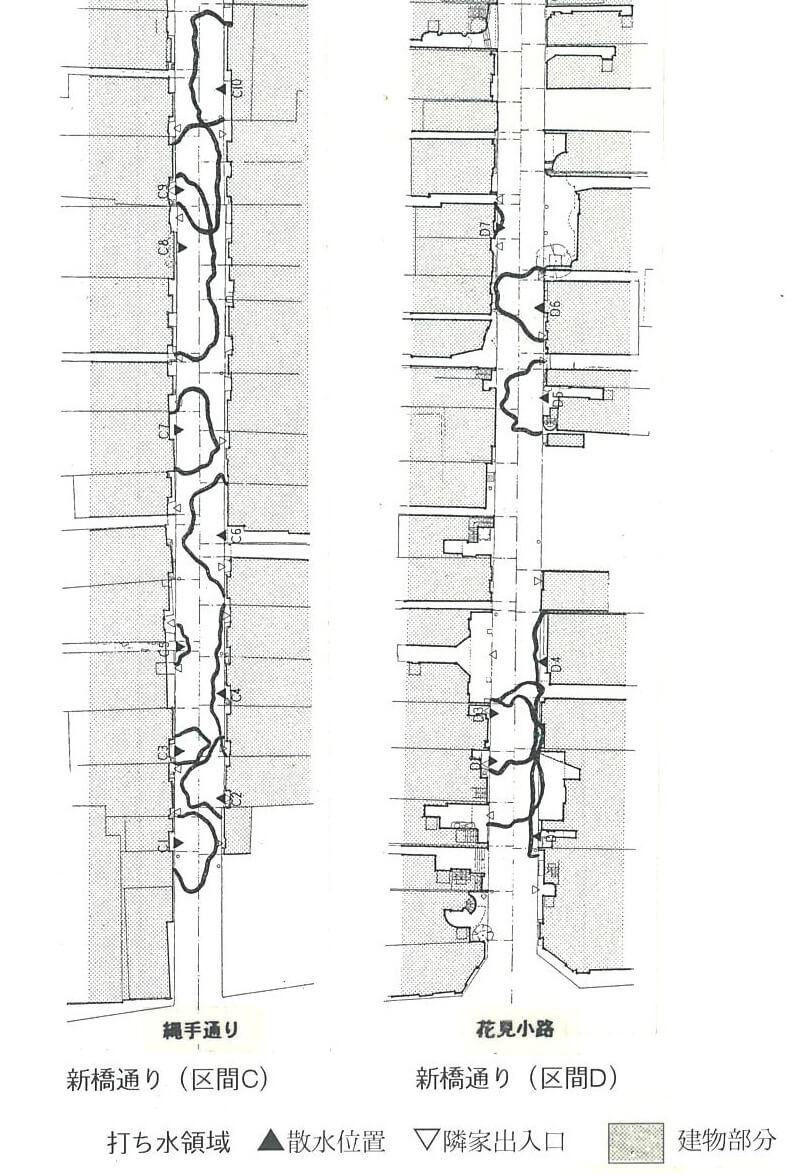

たとえば、打ち水という行為がありますよね。本で調べると「家の前をきれいにするために行われる」とか、「涼しくするために行われる」といった機能が書いてあるわけです。「各々自分の家の領域が決まっていて、自分の隣の家との境界、それから通りの真ん中まで行って、そこまでが自分の領域というところまで水を打つ」とかね。

僕はそれを読んでなるほどと思って、調べに行ったんです。夏の朝5時過ぎに、道の端に立って待ってると、一番はじめにどこかのおばあちゃんが出てきて、掃除して水を打つ。それが終わると、また違う家から違う人が出てきて打つ。それが終わると……と入れ替わり立ち替わり打ち水が行われる。僕はそのたびごとに、打った水を地図のようにマッピングして、写真を撮って記録していきました。

そうしたら、全然本に書いてあることとは違っていて(笑)、家の前のほんのちょっとの領域にしかやらない人もいるし、ホースで道中やる人もいる。なんでこんなに違うの? と思って、一軒ずつインタビューして回ったんです。そうしたら、それなりにみんなちゃんと理由がありました。しかもその理由は、自分の都合というよりは、自分とお向かいの家との関係や、お隣の家との関係がその打ち水に表れていることがわかったんです。

おもしろかったのは、ホースでダーッと道中に水を撒いちゃうおばちゃんに「なんでそんなたくさん掃除するんですか?」って聞くと「自分の家を改修したときに外壁を塗ったペンキの臭いがすごくきつくて、周りにとても迷惑をかけた。その罪滅ぼしのつもりでやってるんです」って言うんです。偉いなと思って、お向かいに行って「お向かいの人偉いですよね」って言ったら、「すごく迷惑なの」って。「どうして?」って聞いたら「毎朝わたしの自転車に水がかかるんですよ」って言うんです(笑)。罪滅ぼしどころかどんどん罪を積み重ねていたんですよ(笑)。

要するに、近隣の人間関係の思いが打ち水という形になって表れているけど、それが必ずしもうまくいっていないということが表れていたんです。彼らはそうして関係を調停しながら空間を維持している。それが言葉ではなく、行為で見えるのがとてもおもしろいと思いました。こうした京都での経験をきっかけに、長年その土地に住んできた人たちが作ってきたルールや空間について興味を持つようになりました。こういった知見は、今の新しい建築や土地に対して、実は応用できる発想だと思っています。

──それって具体的にはどういう形で応用できるんでしょうか?

小林 たとえば家を一軒建てるにしても、まったく誰もいないところに建つわけではありません。大概の場合はお隣がいるし、お向かいもいて、「近隣」があるわけですよね。そこに対して家がどう置かれるかを考えることは、同時にそこに住む人たちと近隣との関係を考えることが必要になります。

そうすると、その家に住む人たちさえ満足させれば良いわけではなくて、隣にとってもお向かいにとっても、良い効果を生んであげたいと思うわけです。それができることによって、コミュニティの関係自体が豊かになっていく。

これは、建築の規模が大きくなるとなおさら意識しなければならないことです。たとえば何千人が働くビルも、街の中に建てるわけですよね。そこで働く人とその街の人たちがどういう関係で、その街に対してどんな影響を与えられるかは、人と人の関係がデザインできていないといけない。使う人、訪れる人が、どんな思いでその空間を使うかを想像しながら設計するためには、とても重要なことです。

具体的に言うと、人には一人になりたいときと、みんなといたい、にぎやかでいたいときがあるじゃないですか。これが偏って、どちらかしかない空間はあまり豊かではありません。だから、放っておいてほしい人と、みんなと一緒にいたい人がきちんと共存できるような仕組みを空間として持っていなければなりません。

とはいえ、空間を細かく分けて隔離しすぎてしまうと、安全性に問題が生じます。ですから安全性を担保しながら、静かでいられるような場所を作ると同時に「ここに出てくると必ずみんなと会える」という場所も作る。こんな具合に、開く、閉じるといった工夫をしていくときに、そういった思いが形になって出てきます。

いわゆるパブリックな公園はもちろんそうですが、民間のビルのロビーや、オフィス空間も同様です。トイレ、廊下、執務スペースがあって、どう構成するか、ということを考えるときにも必要な発想です。

震災で変化したこと──ベニアハウスで、人と土地の関係を結び直す

──京都で3年間研究された後に、ボストンに行かれたのは、京都で培った問題意識を発展させたいという考えがあってのことでしょうか?

小林 実は京都は先生と喧嘩して辞めたんです(笑)。「もうこんなところいられるか! 辞めてせいせいした!」と息巻いてアメリカに行ったので、その研究を引きずるつもりはありませんでした。ハーバードはマスターで行ったことがあったので、先生方も知ってるし、自分の居場所がそこにある気がしたので、またやりたいことを一からじっくり考えようと思っていました。

ところが、ちょうど僕が修士のときお世話になった大学の先生に京都でやったことを見せたら、とても喜んでくれて。「これおもしろいじゃないの。研究したら?」って言うわけです。僕はボストンに行ったからボストンの研究をしようと思っていたんですが、「そんなのやめたほうがいい。そんなことより、日本の空間とコミュニティがどういう形をしてるのかをきちんと調べるべきだ。お前日本人だろう!」って言われて(笑)。

結局アメリカには3年半いたんですが、そこでもう一回ドクターのプログラムに入りなおして、自分の研究をやって、学位をもらって帰ってきました。

日本に帰ってからは自分の事務所を開いて、大学に勤め始めました。当時は中国がいわゆるバブル期で、前職でやっていたような大きな仕事を中国でやっていました。中国は日本ではありえないようなスピードでどんどん建物を作っていくのでやりがいはあったのですが、同時にすごく切ないなと思ったんですよね。作った後、実はほとんど使われないマンションが、ただ不動産投資の物件になっていったりするわけです。経済的にはそれで回っているし、僕たちは仕事になる。でも……と、半信半疑のまま取り組んでいました。

そうして5年が経ったとき、震災が来ました。やはり建築家として、こういったときには何をするべきなのかをすごく考えさせられましたね。それまで一生懸命作られてきたであろう家や街が一瞬で流されてなくなってしまったのを目の当たりにして、誰のために、何のためにものを作るのかを、もう一度考えなければならないと、ピシッと頬をはたかれたような気がしました。

そうして始めたプロジェクトのうちのひとつが、手に入る資材を使って、早く・安く・簡単にセルフビルドで建設できる「ベニアハウス」です。

建築の設計は、必ず自分のメモ帳にスケッチするところから始まります。その時点ではその建築って、100%僕の想像上のものですよね。それを徐々に育てていくわけです。ところが育っていくにつれていろんな人たちが介入してきて、建設を始めて、完成したら最終的にはクライアントが持っていっちゃうわけです。だからよく建物を設計した人は「娘を嫁に出すような気持ちだ」と言う人がいるんですが、その気持ちはわかります。工程が進めば進むほど、どんどん縁遠くなっていく感じなんです。

もちろん、大きなことをやろうとするなら、専業化・分業化に向かうのは現代の必然です。でも、自分の手を離れた途端にみんなコンプライアンス上の問題もあって「自分の責任はここまでです」と言って責任を切るものだから、いわば四方八方、無責任の集合体に囲まれている状況なんです。そういう関係に少し疲れていたことも、ベニアハウスを作るきっかけのひとつです。

ベニアハウスのように、自分が作らないと前に進まないようなものは、実は建築に限らず、とても大切だと思っています。家づくりも、住む人自身がコミットして作っていく仕組みを作ってあげることで、人と建築の距離を縮めていくことにつながると思います。こうした試みは、これからのモノづくりに少しずつ良い流れを作っていくのではないかなと思っています。

──ベニアで作ることが大事なのではなく、ああいった建築を作ることによって、住んでいる人間と土地との関わり方を変えていくところに主眼があったということですね。

小林 そうですね。土地との関係もそうだし、人同士の関係みたいなものを変えていく道具になったらいいな、という思いがあります。そう考えると、たしかに合板である必要はないかもしれません。

「とりあえずやってみる」の精神が街を変えていく

──他にも震災以降、博人さんが作るものに変化はあったんでしょうか?

小林 「とりあえずやってみよう」という意識を大事にするようになりましたね。特に震災以降は、目に見えないものへの不安に弱い人が多く見られました。そういった状況の中で、個人の対応能力を磨くことの大切さを改めて感じたんです。

たとえば、僕がいる大学の教育はそれまでの基礎教育に比べると、どうしても頭で考えたことが先行しがちです。でも、「できる」と思っていざやってみるとできないことは山ほどありますよね。僕は教育において、自分のできることとできないことが何かを知ることは、とても大事なことだと思っています。「とりあえずやってみる」を繰り返すと必ずスキルアップにつながるし、自分の「生き抜く力」が高まる。だから、頭だけで考えずに、体を使ってものを作る。この発想は震災以降のさまざまなプロジェクトで、僕のひとつの軸になっていると思います。

──先ほど教えていただいたベニアハウスプロジェクトにも象徴されているように、博人さんがおっしゃっているのは、要するに建築のプロたちだけではなく、その土地の住人たち一人ひとりが自分たちの手で自分の居場所を作るというアプローチがこれからは大事なんじゃないかということだと思うのですが、それを実際に、それも物理的に実行するのはかなりハードルの高いことのように思えます。実はこれ、大胆かつすごい提案だなと思うんですが……。

小林 本当にそうですね(笑)。特に日本人は完璧主義だから、たとえば何かを作るときに、素人が手を出すとだいたい失敗すると思いこんでいる節があります。ましてや「建築みたいに大きなものなんて、手の出しようがないじゃん!」と思うわけです。

でも考えてみてください。ちょっと前までは家の補修も、屋根の葺き替えも、みんな自分たちでやっていたんですよ。素人が集まって家を修繕したり、作ったりする慣習が、日本にはもともとあったはずなんです。もちろん、あらゆる仕事の専業化が進む流れの中で大工の技術も伸びて、素人が手を出せなくなった領域もありますが、すべてを専門家に任せなければいけないわけではありません。

たとえばアメリカでは、そのへんで道具を買ってきて自分たちで家を作って直していくDIY文化が、まだ根強くあります。彼らを見ていると、かなり時間をかけて、ちょっとずつ修繕しているのがわかります。ここが重要なところで、「できない」と思った途端にできなくなるけど、「できるかも」と思ってやると、ちょっとずつできるようになるんですよ。これは紙一重で、「家を自分で作るなんて無理」と思っている人でも、ベニアハウスを一軒作ってみると、その後は喜々としてものづくりに取り組むようになるんです。ベニアハウスが「できるんだ!」と思えるきっかけになっているんですね。もちろん「できること」にはいろんなレベルがあって、超高層ビルは素人では作ることのできない技術の集大成です。しかし、家のなかのある一角に自分の居場所を作るくらいなら自分でも簡単にできてしまいます。

こうしてみんなが「自分たちでも、ものを作れるんだ」という意識を持ってもらえるようになれば素敵だなと思っています。こういったことを少しずつパブリックなアクティビティとしてやっていきたいですね。

──先ほどの京都の打ち水のやり方が人それぞれ違うのも、すごくソフトなかたちでの「居場所作り」のひとつとも言えますよね。その延長線上に博人さんが提案する、自分の都市における居場所作りがあるということですね。

小林 本当にそう思います。要するに打ち水って、水を撒いて自分の領域を表してるわけですよね。それを彼らなりに毎日ちょっとずつやっていて、ある領域の区分を確立している。これは自分の居場所を作っていることと同じです。

空間にコミットして自分の居場所を作っていく方法は、おそらく何通りもあるでしょう。それを「できるよ」と人に紹介してあげられる、そういう意味での調停者になれると嬉しいなと思っています。

──都市空間のなかに、自分のスケールに合った時間や空間を確保しようと考えると、たいていの人は社会的な行動を変えることによって確保しようとする人が多いと思うんです。「飲み会に行かない」とか、「朝早く起きる」とか。

しかし今のお話はそうではなくて、人間の社会行動ではなく空間の設計に介入してそれを実現してしまおうという発想なんですね。

小林 たとえば建築を人に伝えるには言葉でしゃべって伝える、模型で見せて伝える、それからCGで描いて伝える、などいくつか方法があるわけですが、一番インパクトが強いのは、本物の空間を作ってしまって、それを体験してもらうことだと思うんです。僕は空間を作ることを道具にして、多くの人たちにいろんな共感を作っていけたらすばらしいなと考えているので、どんなに小さくても、みんなでみんなのものを作ることができたらいいと思っています。

──ちなみにこういった個人が自分の居場所を自分でデザインすることによって居場所を作っていくというアプローチは、都市全体にはどのような影響を与えると考えていますか?

小林 一人ひとりの空間づくりに対する意識を変えられると、都市に対する意識も自ずと変わってくると思います。モノづくりや空間づくりに対して、「僕たちでもこういうことができるんだ」という意識を持てるようになると、都市で違和感を感じている場所に介入して、「ここ、もっとこうしようよ」という提案が起きるようになるでしょう。

たとえばカリフォルニアではずいぶん前からタクティカルアーバニズムというアクティビティがあって、これがおもしろいんですよ。あるところにずっと使われない広い駐車場があって、みんな「ここを公園にしたらよっぽどいいのに」と思っていても、誰もそれができないと思っていました。これに気づいたとあるコンサルタントが、プランターを置いて、テント張ったりして、一日限定でそこを公園にしてしまうわけです。そうしてみんながその公園を使ってみたら「うわっ、すごくいいじゃん!」となって、市も「そんなにいいんだったら公園にしてしまいましょう」と決めて、最終的にそこは本当に公園になりました。

このように、公共の土地を使って一日限定でワークショップをやってみるというアクティビティは今、かなり増えてきています。一人ひとりの意識が高まってきて、誰かが声を発したときに「こうすればいいんじゃないの?」と言ってあげられる人がいて、具体的にさまざまな人が連動して動くことができれば、都市のいろいろな部分を変えていくことができる。実はみんな潜在的に意識として持ってることなんですよね。だけど誰も口にしないし、できると思っていないからあきらめている。そういうケースはいろいろな場面にあるんじゃないかと思います。

──どんなに小さくても、実際にやってみることがその穴を穿つことにつながるということですね。

建築家から見た「風の谷」プロジェクトの贅沢さ

──徐々に「風の谷」についてお話を伺っていきたいと思うんですが、まず、博人さんはどういう経緯で「谷」に関わることになったんでしょうか?

小林 安宅さんがSFC(慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス)のスチューデントビルドキャンパス(SBC)という活動を見に来られたのが最初ですね。SBCは、学生、教職員、卒業生が集まって、自分たちの未来のキャンパスを自分たちで作ろうというプロジェクトなんですが、そのなかで、自分たちで自分たちの村のようなものを作るというプロジェクトをやっています。このプロジェクトに際して当時の学部長だった村井純先生が「ちょっと小林さん、安宅さんに紹介してあげてよ」とおっしゃって。そうしたら安宅さんから、「いま『風の谷』っていうプロジェクトをやってるんだけど、そのなかで建築づくり、街づくりみたいなところで関わってみませんか」とお誘いいただいて、「風の谷」の会合に呼んでいただいたんですね。

参加しはじめたばかりのころは「風の谷」がどんな経緯で始まったのかを知らなかったんですが、僕自身も別のプロジェクトで15年ほど、滋賀県のある山村に関わっていたので、地方がどういう問題を抱えていて、どんなポテンシャルを持っているかということをずっと考えてきていました。だからこそ、「都市ではない場所に新しい村を作る」という「風の谷」プロジェクト自体には、非常に興味を持ちました。

過疎地域を勉強していると、まず再生することが最初の目的としてあって、いかに既存のコミュニティや文化を殺さずにそこにいる人たちの生活を発展させるかを考えます。それに対して「風の谷」がおもしろいと思ったのは、何かを再生するのではなく、新しく何かをゼロから作るという点です。しかもそれが、東京などの都市ではない、地方に作るということは、とても新しいと思いました。

実際に参加してみると本当にさまざまな分野のプロの方が参加されていて、すごくまじめに、いろんな知恵を積み上げてきている。自分の予想以上に、都市集中型の社会に疑問を持っている人が多かったんだな、ということを実感できました。

▲「風の谷」プロジェクトの視察で訪れたとある地方の風景(撮影:小林博人)

──博人さんはこれまでさまざまなプロジェクトを通して建築のあり方や都市のあり方に対して、とても社会に対して提案的なアプローチをされてきたと思います。その中で、「風の谷」というプロジェクトがどのように見えているのか、ずっとお伺いしたいと思っていました。

小林 通常のプロジェクトにおいて建築や都市の設計は、たとえば敷地やその敷地が持っている特徴や地形などの制約条件がまずあって、それがデザインのきっかけになっていきます。どんなプロジェクトでも大概そこから始まるんですね。

ですが「風の谷」は、まず土地を決めるところからスタートします。つまり、「生活とはなにか」といった、すごく概念的な議論から始めるわけですよね。そして、そこで話した理想に適した場所を探していく。これは通常の設計のプロセスとは真逆です。

たとえば今年の春までに議論していたのは、生活とは何か、生活するためのユニットとは何か、それが集合するとどうなるかという、とても根本的なことでした。こういう議論は、まず普通のプロジェクトではやりません。やりたくてもできない。それをすごく真面目に、建築を専門としていない方々と一緒に話し合って、ああでもない、こうでもないと議論を重ねていることがとても新しく感じられますし、それがきっとこの「風の谷」の価値のひとつなんだろうとも思います。そういう意味では、デザインをする人間にとっても、とても夢のあるプロジェクトであるというわくわく感があります。言い換えれば、通常のプロジェクトにおいて建築は既存の条件を調停するような役割を負いますが、「風の谷」では、その前段階で理想とするものを0から生み出すところに重きがあると言えると思います。

今年は特にコロナ禍で、個人の生活空間や生活の豊かさをすごく考えさせられていますよね。「風の谷」で考えていることも、僕たち一人ひとりが、豊かに暮らすとはどういうことなのかをまず考えよう、という議論をしているんだと思います。

プライベートとパブリックの中間を物理的空間に埋め込んでいく

──最後に、いま博人さんは空間デザイン班で活動していらっしゃると思うんですが、そこではどんな議論が展開しているのでしょうか。

小林 「風の谷」の空間デザイン班では、空間というものを非常に広い意味で捉えています。たとえば玄さん(第2回参照)の領域で言うランドスケープは、その土地の景観すべてを指します。そこでは森などの自然環境が大部分で、建築が占める領域なんて、その中のせいぜい1%ぐらいなわけです。このように、空間をひとつの広がりを持ったものとして捉えていることがすばらしいなと思います。

その空間をデザインしていくとなると、そこにはどういう風が吹くのかとか、どういうふうに雨が流れるのか、どういうふうに陽が当たるのか、どういうふうに雪が降るのかとか、自然現象の一つひとつが生活に関わってきます。その地域全体がどんな気候帯で、どんな生態があって、風や光、水といったものがどんな状況にあるのかを、僕たち自身がきちんと知ったうえでデザインしていくことが必要とされます。こういうことを考えることは、この「風の谷」で空間を作る、もっとも大切な基盤になると思っています。

──今日お話しされた、一人ひとりが自分で自分の居場所を作るという空間のアプローチについては、どうお考えでしょうか。

小林 そうですね。まずは適切な場所選びをして、それから今後一人ずつが住むべき家を考えていくことになると思います。たとえば家で言うと、わたしたちが個人として住みたい空間はどんなものかを考えるだけでなく、家が集まったときの集合体として、どんな形であるべきかということを考えています。つまり、「谷」全体のランドスケープと建築群とがどう関係していくか、ということですね。

──今の話を聞いていて、パブリックとプライベートの問題を考えました。たとえば、現在の日本の地方に広がる郊外空間は、比喩的に述べると建売住宅と自動車とイオンのようなショッピングモールという三角形で成立しています。そしてここではパブリックとプライベートがスムーズにつながっていないという気がしてならないんですね。

つまり、家の中というプライベートな空間が自動車でそのままパブリックな空間に持ち出される。そこから一歩出ると、そこは完全にパブリックな空間でそこには居場所はない。

ここでは京都の打ち水のようなプライベートとパブリックの関係は成立していない。社会的な動物としての人間は本来パブリックな空間の中に、半プライベートの場所を見つけたいという欲望を持っているはずで、それが実現したときにはじめて土地との関係をポジティブにむすぶことができる。でも、今の地方では、そういった場所が結果的に失われていると思うんです。

小林 まったく同感ですね。都市の公共空間にはアノニマスでいろんな人がいるので、自分だけの欲望を表すことはできない。パブリックのなかにプライベートを持ち込むと、非常に窮屈なんです。

たとえば僕は代官山にオフィスがあるんですが、この街にいる人は、だいたいこの街が好きな人たちなんです。だから、ちょっとお昼に買い物に出ると、2人ぐらい知ってる人に会うといったことが多い。こんな具合に、自分はここで受け入れられているな、という感覚を持っていると、居心地がいいんです。

要するに、「自分はここにいていいんだ」と感じると自分の居場所がパブリックの中に作りやすいということです。よく行くレストランに、なんとなくいつも座る居心地の良い席があって、そこに座って飯を食っていると気兼ねなく時間が過ごせるということと同じです。

そう考えると、やはりその場所の居心地の良さは人間関係などがかなり大部分を規定します。自分でうまくその関係を作っていくことができれば、自分の居場所は増えていくんですね。

──自分で自分の居場所にし得る空間をパブリックにどう埋め込んでいくのか、という問題ですよね。自分が所有している空間をどれだけ充実させても、それは得られない。やはりパブリックに開かれた空間に自分がコミットできるかどうかだけが、人間にとって大事な承認を与えるんだと思うんですよね。そこをどう空間的に保証していくのかというのが、今日のお話なのかなと思いました。

小林 おっしゃるとおりです。いまうちのゼミの4年生が卒業制作をやっているんですが、渋谷のとある公園に自分の居場所を作るというプロジェクトをやっています。彼女は、自分で段ボールを持ち込んで、ベンチにベッドを作って寝る、みたいなことをやっているんですね。これはまさに「どうすると安心する自分の居場所ができるか」を考えて、空間を設計しようとしてるんです。

人から見られないようにしたいけれど、あまり隅のほうに行ってしまうと危ない。視線は遮るけど、でも安全な場所を作るために、こういう壁と、こういうものをここに立てておけば視線は切られるけど安全だ……みたいなことを考えて、一生懸命設計しています。危なくないかなと思うんだけど(笑)。

それから、ある修士課程の学生は、ホームレスのおじさんと仲良くなって、どこに行くとどういう材料がもらえて、どう加工すれば良いのかを教えてもらって、この春に多摩川沿いに家を作ったんですよ。自分で住んでみたら、お巡りさんがやってきて住所を聞かれた、みたいなことを言ってましたけど(笑)。

そういう居場所づくりを、道具立てと一緒に設計するということを、真面目にやってる人たちもいるんです。先ほど述べたように、社会的なものだけではなく、物理的空間が個人の居心地の良さを補完してくれるような設計は可能です。しかも素人でもすぐ作れるなら、なお補完がしやすい。なかなか今までのパブリックスペースの作り方ではそういうことができていないんです。

──「見られている。しかし干渉はされない場所」のようなものが人間には必要だということですよね。これまでの都市においては、密度の高さと匿名性によってこの領域が担保されてきた。しかし今はそのバランスが情報技術によって壊れてしまっていると思うんです。だからこそ、空間的なシールドを自分で作って、自分で自分の居場所を空間的に確保することへの欲望が渦巻き始めている。

「公共に開かれている」という表現を使うと、最近は本当にみんな顔見知りで、仲良しで、頻繁にコミュニケーションを取っていて……というものを想定してしまいがちですけれど、それって単一の強力なムラ社会的なコミュニティがあるだけで、お世辞にも「公共」とは言えません。複数のコミュニティが共存できる本当の意味での「公共」に必要な条件が、いまおっしゃったような、「見られている。しかし干渉はされない」中間性のようなものだと思うんです。

小林 その通りです。たとえば今の公園は安全だけが第一だから、どこでも同じようなものになってしまう。昔の公園は、もっと豊かだったと思うんですよ。今はかくれんぼですらできない。本来の安全につながる公共性というのは、その土地の固有性に応じた環境や道具をきちんと用意してあげて、みんなの意識が少しずつ高まっていくことで、自ずからどんどん育まれていくものだと思うんです。

「風の谷」で地方や村を0からデザインすることはまったく新しい試みでワクワクしていますが、一方で僕はずっと都市をデザインすることを生業にしてきたので、都市が今後どうなっていくのかということもとても気になっています。だから、今のお話のように、都市のパブリック空間の中で自分の居場所をどうやったら作れるか、というテーマは、とても重要です。

特に、これまでの都市では効率のために密度を高めていく方向ばかりに偏って、「きつくても我慢しなさい」と押し付けられてきた。昔は、時間的も空間的にも余裕があったからこれでもまだ我慢ができましたが、それがどんどん稠密になっていって、いよいよ限界だと思ったら、コロナが来た。このタイミングは僕たちにとってチャンスだと思っています。

都市の中に自分の居場所を持つために、個人のスキルを高めること。それをできるだけ設計で物理的な空間の中に取り込んであげること。こうしたことを、「風の谷」と並行して今後の社会で実現していけたらいいなと思っています。

──本当に今日は勉強になりました。ありがとうございました。

小林 こちらこそありがとうございました。

[了]

この記事は、宇野常寛が聞き手を、石堂実花が構成をつとめ、2021年1月18日に公開しました。

これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。