「庭プロジェクト」とは、これからのまちづくりについて、建築から人類学までさまざまな分野のプロフェッショナルが、官民産学を問わず集まって知恵を出し合う研究会です。

第14回の研究会では、『ひとり空間の都市論』をはじめとするユニークな都市・建築論に取り組む社会学者の南後由和さんによるプレゼンテーション、そしてそれを踏まえた参加メンバーの議論が行われました。編集部メンバーの視点からそこでの議論をレポートする記事の前編では、研究会の前半に行われた南後さんのプレゼンテーションの内容をお届けします。

端的に言うとね。

〈ひとり空間〉とは何か?「状態としてのひとり」をめぐって

プラットフォームに対抗する実空間をつくるため、これからの都市空間の条件について議論を重ねている庭プロジェクト。このプロジェクトが目指す脱プラットフォームの方針の一つに、「人間を正しく孤独にする」があります(参考:宇野常寛 | プラットフォームに対抗する実空間をつくる──「庭プロジェクト」とはなにか(前編))。常に誰かとつながっているいま、人間が物事と直接付き合うためには、一度正しく孤独にならなければならない──そんな問題意識のもとでこれからの都市空間のあり方を考えていくうえで、大きな示唆を与えてくれたのが、今回ゲストにお招きした南後由和さんです。

南後さんは主著の『ひとり空間の都市論』(筑摩書房、2018)に代表されるように、社会学者として〈ひとり空間〉に着目したユニークな都市・建築論に取り組んできました。

「社会学はどちらかというと人間や組織、コミュニティなどに関心を向けてきましたが、僕は建築や都市計画にウェイトを置いて、人間の問題と空間の問題をつなげて考えてきました。そうした中で、あるとき海外から東京に戻ると、半個室型ラーメン店である一蘭、カプセルホテル、ひとりカラオケ……ひとり専用の商業空間が多いことに気づき、〈ひとり空間〉をリサーチしようと思ったんです。

また『ひとり』をめぐる問題というのは、僕ら世代よりも今の学生の世代の方が敏感です。ソーシャルメディアが2010年代にどんどん普及していく中で、人々は相互監視の状態に置かれるようになり、たとえば学食でひとりで食事をするといったことに対して抵抗感を持つ学生も増えてきました。そうした背景も踏まえ、学生と一緒に〈ひとり空間〉について研究してきました」(南後さん)

今回は同書の刊行から5年以上が経ち、コロナ禍という都市にとっても大きな変化を経たいま、改めて「日本の現代都市における〈ひとり空間〉」というテーマで話してもらいました。まず南後さんは〈ひとり空間〉という言葉の定義を説明するにあたって、「おひとりさま現象」について紹介します。

「2000年代初頭、岩下久美子さんが、晩婚や非婚の増加にともなって30〜40代の単身女性が増えてきたことを踏まえて『おひとりさま』(中央公論新社、2001)という本を出版しました。30〜40代の単身女性は、住居費に回すお金や美容に回すお金など、可処分所得が高いので、マーケティングの対象になりはじめたんです。またもう一つの背景としては、高齢化が進むにつれて、配偶者を亡くしてひとりで晩年を過ごす人たちが増えてきたということがあります。こちらは主に上野千鶴子さんが論じた『おひとりさまの老後』(文藝春秋、2011)に代表されるような論点でした。

2010年の国勢調査で初めて、単独世帯が最も多い世帯構成になりました。それまでは核家族世帯が日本でいちばん多かったのですが、それがついに逆転したという意味で大きなターニングポイントになりました。現代に至るまでこの割合は増加し続けているわけで、もはや一人で暮らす世帯というのはマイノリティではなくてマジョリティであるというのが、日本の現状です。

『おひとりさま』という言葉自体は、当時はどちらかというと自立した個として、ひとりである状態をポジティブにとらえる意味合いがありました。しかし他方で、ひきこもりであるとか孤独死であるとか、無縁社会とか、そういったネガティブな問題があるということは、強く認識しておくべきことだと思います」(南後さん)

ただ、南後さんは「おひとりさま」をめぐる社会現象に着目しつつも、単身者に限定した社会のありかたやその空間には縛られずに、より広義の概念として〈ひとり空間〉を定義します。

「〈ひとり空間〉とは何かというと、僕は『何らかの仕切りによって、帰属集団から一時的に離脱し、匿名性が確保された空間』と定義しました。つまり、結婚しているか否かということは関係なく、家族や大学、会社といった帰属集団から一時的に離脱して匿名性が確保されている状態を指します。端的に言うならば、個室のトイレで過ごしている時間や通勤・通学の時間も『状態としてのひとり』であるわけです。したがって単身者を含めはするのですが、都市生活者全般に対象を拡大して論じるということを意識しました。

また『何らかの仕切り』とは、大きく分けると『目に見える仕切り』と『目に見えない仕切り』とがあり、物理空間における仕切りと情報空間上の仕切りの両方を重ね合わせた言葉として使っています。『目に見える仕切り』とは、言い換えるならば物理的な仕切りのことで、たとえば間仕切りですよね。半個室型ラーメン店のパーテーションや、コロナ禍によって増えたアクリルの仕切りとかそういったものです。対して『目に見えない仕切り』とは、古くはたとえばウォークマンや、最近であればスマートフォンやラップトップなど、情報デバイスを使うことによって生まれる仕切りのことです。アメリカの社会学者のアーヴィング・ゴフマンは『離脱』という言葉を使っていますが、僕たちは情報デバイスを使うことによって、物理的な場所に身体を置きながら、一時的かつ精神的にそこから離脱しているわけです。そう考えるならスマホを使う行為というのは、目に見えない仕切りをそこに立ち上げている行為だと言えます」(南後さん)

そして〈ひとり空間〉のもう一つの特徴として、「必ずしも家や職場だけではなく、モビリティによって移動する先々において立ち上がること」を挙げました。そういったモビリティと結びついた〈ひとり空間〉のあり方は、「古くて新しいテーマ」だと南後さんは言います。

「1968年9月25日付の朝日新聞に掲載された4コマ漫画の『サザエさん』で興味深い場面が描かれています。1コマ目では、波平が仕事帰りに焼き鳥屋の屋台にやってきます。2コマ目では、波平は焼き鳥を食べながら店主と会話をしているようなのですが、視線は合わせていないんですよね。3コマ目では、お客さんが右隣にやってきた後、波平が、間仕切りが左隣に置かれていることに気づき、『これは、なんだい?』と聞くと、店主は『こどくを愛するお客のちゅうもんで』と答えます。4コマ目では、その間仕切りの中に身を置いた別のお客さんが、『サケ!』と注文します。この4コマ目の場面では音は聞こえるのですが、視覚は遮断しているわけです。

この『サザエさん』の屋台は、職場から家に戻る間の『中間空間』に位置するものです。その『中間空間』である飲食店における〈ひとり空間〉が、ジェンダーバイアスを絡めながら描かれています。というのも、1960年代という時代背景もあり、屋台のお客さんは全員男性です。たとえば牛丼屋とかラーメン店には、女性ひとりで入りづらいというバイアスが今でも多少ありますよね。かつて外で働くのはどちらかというと男性であり、女性は専業主婦で家にいるという男性稼ぎ主モデルがあったからです。戦後日本の〈ひとり空間〉のジェンダーバイアスについて考えるうえでも、この『サザエさん』のエピソードは示唆深いなと思います。

さらに、最近の中間空間の〈ひとり空間〉化の事例として、たとえばJRにはSTATION WORKという個室型のブースでオフィスワークができる場所が近年増えてきています。リモートワークもそうですし、ラップトップなどを使ってオフィスワークをすることが当たり前になったことが背景にあります。これも駅という、まさに自宅と職場の間、営業先と営業先との間にある『中間空間』が〈ひとり空間〉化しているという典型例です」(南後さん)

孤独と自由、住宅機能の外部依存──都市空間の特徴と〈ひとり空間〉

では、この〈ひとり空間〉という概念は、これからの都市について考えるにあたって、どのような意味を持つのでしょうか? 話題は「都市・日本・情報社会と〈ひとり空間〉の関係性」へと移っていきました。

「そもそも都市というのは、血縁や地縁の縛りが弱いわけですよね。そうすると多くの人が孤独を抱えている一方で、地縁のしがらみや相互監視の状態から逃れることができる自由があります。都市には孤独と自由の両義性があり、これまでも国内外を問わず多くの小説家や芸術家などが、この孤独と自由についてさまざまな表現をしてきました。

それから進学や就職、観光、留学、海外赴任のような可動性に満ちていることも、都市のもう一つのポイントです。そう考えるならば、都市というのはたとえば人種であるとか宗教であるとか階層とか、そういった多様な『ひとり』が異質性を保ったまま共存するための実験室であったとも言えるわけです。都市において『ひとり』でいることはなんら異常なことではなく『正常』なことで、極論を言うならば〈ひとり空間〉について考えるということと、都市について考えるということは限りなくイコールに近いと言えるわけですね」(南後さん)

加えて〈ひとり空間〉は、「住宅機能の外部依存」という現代都市の特徴にも密接に関係します。

「かつてのひとり暮らしは、たとえば家にお風呂やトイレがなかったり、あったとしても共同トイレでした。そうすると銭湯を使う、あるいは洗濯機がないのでコインランドリーを使うというように、住宅機能を外部化して都市での『ひとり』の生活が成り立っていました。日本だと1980年代から90年代にかけてコンビニがどんどん増殖するようになりましたが、すると冷蔵庫や電子レンジ、本棚を持たない若者が注目を集めたんですね。毎日の食事はコンビニで買えばいいわけだし、コンビニに電子レンジがあるので商品もそこで温めればいいし、雑誌などもコンビニで立ち読みをすればいい。このようにコンビニに住宅機能を外部化していくという流れが起きました。

近年はカフェやコワーキングスペースなどを、リビングや書斎といった住宅機能を外部化した場所として使うことが一般化しています。そう考えるならば、ひとり暮らしにとっては『街全体が自分の家』という捉え方ができますし、東京をはじめとする都市には、ひとりで便利に生活できるインフラが整っているわけです。先ほど『サザエさん』の話題の時に触れましたが、たとえば家や職場、学校でなど、余暇や社交の間にある空間を、イギリスの社会学者ジョン・アーリは『中間空間』と名付けました(『モビリティーズ』作品社、2015)。とりわけ近年はこの中間空間の〈ひとり空間〉化が、モビリティと連動しながら加速しているという状況があります。

こういった『街全体が自分の家』だとする捉え方に関して、都築響一さんが『TOKYO STYLE』という写真集を1993年に刊行しました。それ以前の『〇〇スタイル』という写真集は、どちらかというとデザイナーズ家具をそろえているとか、あまりモノが置かれていないインテリア系のおしゃれな本であるケースが多かったんです。それに対して都築さんは実際にそれぞれの家に住んでいる人の趣味やライフスタイルの痕跡が浮かび上がってくる写真を撮っていきました。必ずしもひとり暮らしの写真だけが集められている本ではないのですが、多くはひとり暮らしの写真で、表紙にもそれが表れています。ただし、今日の話の文脈で言えば、この写真のフレームの外側に、いったいどういう状態の『ひとり』の都市生活のネットワークが広がっているのかという、フレームの外側への想像力が重要になってきます」(南後さん)

なぜ日本には〈ひとり空間〉が豊富なのか?

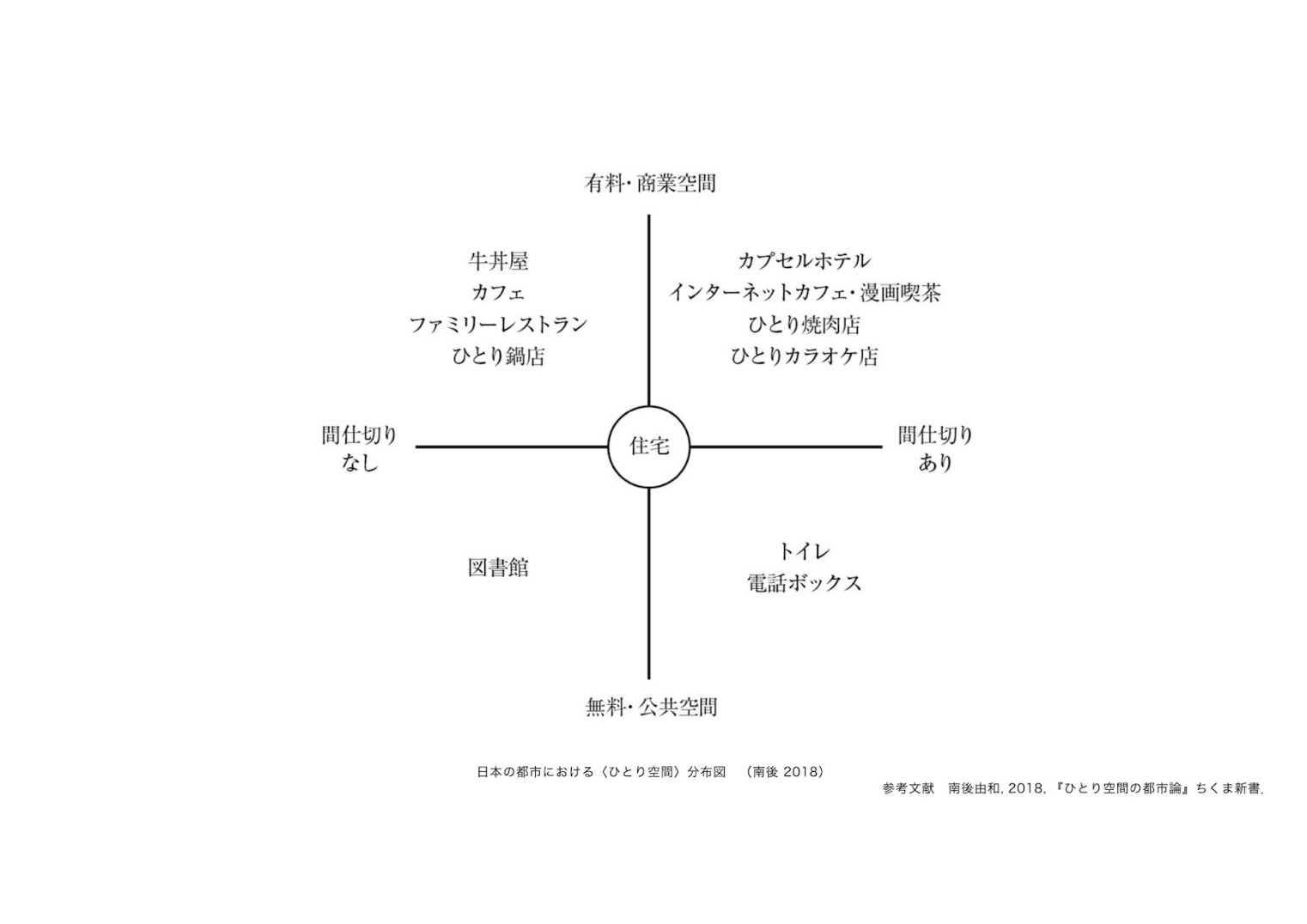

こうした日本の都市空間における全体的な特徴を踏まえたうえで、日本の〈ひとり空間〉の特徴をさらに細分化するならば、①仕切りの多層性/②課金空間化 /③駅前への集積度の高さ:鉄道への依存度の高さという三つの特徴が指摘できると南後さんは言います。

「まずは、『①仕切りの多層性』について。そもそもたとえば伝統的な日本の住宅においては、簾や障子、襖というような、仕切りが多層性を持っていました。現代ではカフェの間仕切りのように、視線を遮る仕切りが、日本の飲食店などの商業空間には多く見られます。

続いて、『②課金空間化』。日本においては、多くの〈ひとり空間〉が、利用するのにお金を払わなければならない商業空間になっています。飲食店のように、そこを利用するうえでは何か商品を頼まなければならないようなところを含みます。

そして、『③駅前への集積度の高さ』。〈ひとり空間〉の地理的分布に着目すると、たとえば牛丼屋にせよラーメン店にせよ、先ほどのSTAITION WORKにせよ、日本ではその多くがほとんど駅前に集積しています。これは鉄道への依存度の高さという、日本における都市のライフスタイルの特徴と無縁ではないと考えています。

こうした三つの独自性を持つ日本の都市における〈ひとり空間〉を四象限、つまり縦軸を有料/無料、横軸は間仕切りあり/間仕切りなしに分けると、以下の図のようになります。一目見てわかる通り、圧倒的に縦軸の上の有料・商業空間の種類が多いんです。言ってみれば、日本の都市ではお金を払うことで〈ひとり空間〉にいる権利を買っているというわけです」(南後さん)

では、日本にはこれほど〈ひとり空間〉が種類においても豊富なのでしょうか? 南後さんはその背景について、「ベタかもわからないですけれども」と仮説を述べました。

「人類学者の中根千枝が『タテ社会の人間関係』(講談社、1967)のなかで、『ウチとソト』という概念について述べています。日本社会というのは家や学校、会社、小集団の『ウチ』の連帯性や一体感が強くて、そのことがたとえば終身雇用に基づく高度経済成長期の日本の経済力を支えたとも言われます。しかし『ウチ』の外に出てしまうと人間関係は希薄で、急によそよそしくなってしまうといったことを指摘しています。

この点を踏まえるならば、日本社会では小集団の外に出ると、個人は孤立性を高める傾向にあるということになります。住宅においても、欧米諸国の多くでは玄関から靴を脱がずにそのままリビングルームに入るので、日本ほど玄関がパブリックとプライベートの明確な境界として位置づけられていません。それに対して日本の住宅では、外に出ると、物理的な『外』であると同時に、社会関係においても『ソト』になるということです。

都市社会学者の磯村英一は、家を第一空間、会社や学校を第二空間、盛り場を第三空間と分類しました(『人間にとって都市とは何か』NHKブックス、1968)。とりわけ駅前に立地し、課金化されている商業空間である〈ひとり空間〉は、第三空間に集積しているということになります。この中根千枝と磯村英一の言及を掛け合わせるならば、日本人というのはウチからソトに出た第三空間では〈ひとり空間〉を欲する傾向があると言えるのではないかと思います」(南後さん)

さらに南後さんは、日本に特有の状況として「視線」という観点からも仮説を重ねます。

「エドワード・ホールというアメリカの人類学者が『かくれた次元』(みすず書房、1970)という本で、日本人は視線に対して敏感である、言い換えるならば、お互いに視線を合わせるのが苦手だという指摘をしています。住宅の襖や障子、あるいは居酒屋の宴会の座席でも衝立がありますよね。これらを例にホールは、日本人は音よりは視線を遮断することを優先してきたと言うのです。

少し余談になりますが、コロナ禍前にサバティカルで2年間海外で暮らしていた時期がありました。ニューヨークにマクナリ―・ジャクソンという自主制作系の本も売っている本屋さんがあって、隣にブックカフェがあるんですね。手前のテーブルとイスの配置は至って普通なのですが、興味深かったのは壁に接しているイスがあるところで、お客さんは壁を背もたれのように使っています。人間はひとりでいるときは隅っこや角っこなどの場所が落ち着くわけで、それは動物の防衛本能的に後ろから誰からも襲われない状態にあるからです。

ただ、このブックカフェのレイアウトは日本ではなかなか見ない事例だなと思い、興味深かったんですね。それはやはり視線の向きに関わることで、日本だとお互いに背を向けて座るパターンとか、カウンターなど、視線はお店の窓の外に向かっていて店内には背を向けて座るパターンが多いからです」(南後さん)

カプセルホテル、ひとりカラオケ店、コンセプト型ホテル……〈ひとり空間〉のケーススタディ

プレゼンテーションの後半では、ここまでの議論を踏まえたケーススタディとして、実際の〈ひとり空間〉の事例を紹介してくれました。まず取り上げたのは、南後さんが「最も典型的な〈ひとり空間〉」と形容するカプセルホテルです。

「日本でカプセルホテルが誕生したのは1979年、カプセル・イン大阪という梅田にあるホテルです。もともとは1970年の大阪万博で、建築家の黒川紀章さんがタカラ・ビューティリオンというパビリオンを手掛けたのですが、その際、カプセルを使った設計をしていました。それを見たサウナ会社の社長が黒川さんに、このカプセルホテルの設計を依頼したんです。サウナを利用する人たちは主に中年の男性が多かったわけですが、社長や従業員は彼らがサウナの休憩所などで昼寝をしたり仕事帰りに眠りこけてるのをよく目にしており、そういった人たちに宿泊スペースを提供しようという発想からカプセルホテルは生まれました。

また主にサラリーマンが終電を逃したときの宿泊場所としてもニーズがあったので、カプセルホテルが日本で誕生したことは、鉄道依存の都市構造と無関係ではありません。たとえば東京圏のように、千葉、神奈川、埼玉から1時間半〜2時間かけて都心に通うライフスタイルの人が多いわけですよね。終電を逃すとタクシーで帰らざるを得なくて、そうなるとかなりの金額がかかってしまいます。ですので、安価な宿泊施設があればそこに泊まったほうが効率がいい。だからカプセルホテルは終電を逃したサラリーマンにとってニーズがあって、これが日本で生まれたというのは都市圏が鉄道によって形成されてきた、日本の典型的な都市構造とシンクロしていると言えます。

ちなみに上のカプセル・イン大阪の広告に見られるように、日本人は狭くて小さい空間の中にさまざまな機能を秩序立てて詰めこんでいくことを得意としてきました。必ずしも空間の狭さが貧しさを意味するのではなくて、茶室もそうだし坪庭もそうですが、むしろ日本人は狭い空間にこそ精神的な広がりを感じてきたわけです。さらにウォークマンも──これは偶然なのですが──カプセルホテルと同じ1979年に日本のソニーによって発明されました。これもまさに小さな装置への多機能の詰め込みです。音楽を聴くために、これまではたとえばラジカセが必要でしたが、ウォークマンは音楽を持ち運び、周りの音を遮断して〈ひとり空間〉に身を置きながら都市を歩くことを可能にしました。

さらに近年ではカプセルホテルは、外国人観光客がやってきてインスタ映えスポットとして発信したり、若い女性客が地方から夜行バスでやってきてライブの前泊に女性専用フロアを使うなど、新たな受容の広がりが見られます」(南後さん)

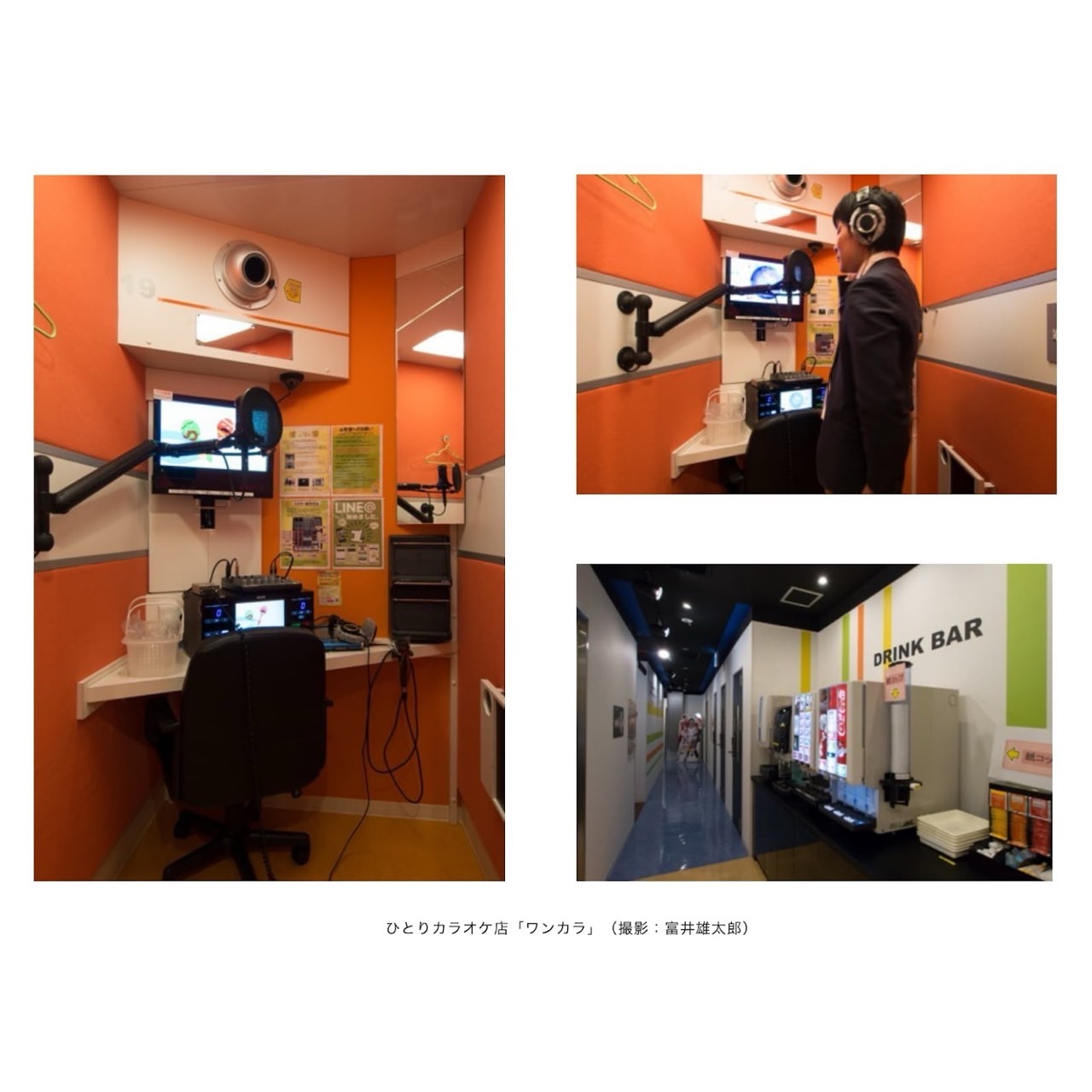

続いて紹介したのは、ひとりカラオケ店のワンカラです。

「これも狭小空間のなかに多機能なものを詰め込んでいく事例ですね。単に狭いだけだと閉塞感を感じるので、ハーフミラーを使うことによって、より広さを感じさせるといった工夫が見られます。グループ向けのカラオケ店の運営で何が大変かというと、フードやドリンクの対応です。ワンカラは、これをセルフにすることによって、人件費のコストカットなどのメリットを生みました。またマイクを高機能にすることによって、従来のカラオケ店との差別化を図りました。

ワンカラはコシダカホールディングスという会社が始めたのですが、そもそもグループ向けのカラオケ店をやっていた頃から、だいたい2〜3割のお客さんがひとりで使っていたそうです。ならばスペース的にひとり客専用の店を作ったほうがいいだろうということになり、ワンカラが生まれました。こういったひとりカラオケ店に来る人の動機としては、ストレス解消や歌の練習、さらには他の人が歌ってる時間に求められる面倒さ、たとえば『手拍子を打たなければいけない』『順番を待たなければいけない』といった集団規範から逃れたい気持ち、などが挙げられます。

最近はもはやカラオケはせず、喫茶店やカフェの代わりに使ったり、防音効果があるので就活のオンライン面接に使ったり、歌うことなく楽器の練習をしたりする人もいます。要は使う側がカラオケという用途に限定せず、色々な使い方をしているというのが、ひとりカラオケ店の使われ方の調査から見えてくるポイントです。また、たとえばインスタライブやツイキャスで中継をするなど、ひとりカラオケ店に来ているのに、オンライン上で他者とつながっているということも起こっています。こうなってくると逆説的に『ひとり』になるのが難しくなっているのが、現代の情報社会だと言えるかもしれません」(南後さん)

さらに南後さんは、コンセプト型ホステル「BOOK AND BED TOKYO」を紹介しました。

「コンセプトは『泊まれる本屋』で、『本を読みながら寝落ちする』という体験価値を提供することで話題を集めました。実際に本を買うことはできないのですが、ジャケ買いのように表紙が目立つような写真集やアート系の本、『BRUTUS』などマガジンハウス系の雑誌のバックナンバーなんかがよく置かれています。最近のアナログ文化への再注目や、若者のレトロ文化への関心などとマッチしており、ここに来ている人たちはこういったインテリアなどの趣味や好みを共有している人たちが『みんなでひとりでいる空間』だと言えます。

ただし、ここで言う『みんな』というのは不特定多数の誰でもいいわけではなくて、ソーシャルメディアによるフィルタリングを経た、同質性が高い人たちです。Instagramの写真を見ると、先ほどのニューヨークのマクナリー・ジャクソンの壁と同じように、壁を背にした隅っこを見つけて、そこをひとりの居場所にしているということがわかります。『ひとりの居場所の発見の仕方』については、このようにソーシャルメディアにおける表象の分析を通じて見えてくることもあります」(南後さん)

コロナ禍で〈ひとり空間〉はどう変わったか?

こうした〈ひとり空間〉は、主にコロナ禍においていかにして変容していったのか?──プレゼンテーションの終盤では、著書の刊行から5年以上が経った現在における状況に話題が及び、まずはコロナ禍における都市空間の変容について総括しました。

「とりわけ一回目の緊急事態宣言のときは、自宅から出るといったことさえも自粛を要請されていたわけですよね。つまり、モビリティが機能不全になり軟禁状態に置かれました。コロナ禍以前には、群衆の中で孤独を感じる、あるいは群衆の中に入ることができずに孤独を感じるといったことが起きていたわけですが、コロナ禍においては音楽フェスや観客の入ったスポーツの試合などが開催されず、そもそも群衆が生まれませんでした。つまり、群衆なしの孤独といった状況になりました。

またコロナ禍以前においては、『移動できる』人たちが経済的・社会関係資本的な意味で強者だったわけですね。対してコロナ禍においては、『移動しなくて済む』人たちが強者になりました。特にリモートワークができるホワイトカラーがそうで、逆にブルーカラーやエッセンシャルワーカーの人たちは移動したくなくても移動せざるを得なかったわけです。

それからコロナ禍以前の2010年代は、スマートフォンなどの普及によって、必ずしも物理的な間仕切りがなくても、いつでもどこでも〈ひとり空間〉を立ち上げることができるようになりました。たとえばカフェでは大きなテーブルの隅っこを一人で使うこともできるし、2〜3人以上のグループでも使うことができるというようなフレキシビリティを持った店も増えるようになっていました。つまり一時期は物理的な間仕切り・境界が消失するようになっていたのに対して、コロナ禍では感染症対策も含めて間仕切り・境界が再浮上してきました。

このようなミクロな次元での間仕切り・境界の再浮上に加えてもう一つ、よりマクロな次元かつ政治的な次元での仕切りもあります。たとえば緊急事態宣言のときは、都民が他の道府県に移動することを敬遠されたり、ヨーロッパでも国をまたいだ移動が制限されたりしました。これまであまり意識されてこなかったような、県と県であるとか国と国の境界がより強く意識されるようになり、場合によっては互いに排他主義的になったり、自国中心主義的になったりするということが見受けられました。このような境界は、他者とのコミュニケーションを遮断するものとして機能するようになりました。つまり、コロナ禍は地図に引かれている境界が透明なものではなく政治的なものであるということについても、考えさせられる時期だったと思います」(南後さん)

こうしたコロナ禍における都市空間の変容を踏まえ、南後さんは〈ひとり空間〉を大きく五つのタイプに分類しました。

「一つ目は『専有型』です。鍵付きの個室に典型的なように、プライバシーを確保されたタイプです。二つ目は『半専有型』で、カプセルホテルやネットカフェのように完全な個室ではないタイプです。三つ目は、先ほどの『BOOK AND BED TOKYO』のように、『みんなでひとりでいる』タイプです。

四つ目は、造語になりますが『離接型』です。これは遠隔のオンラインで、これまでは物理的にバラバラだった〈ひとり空間〉が、オンライン上で接続されていくというタイプです。たとえばマンションのベランダにイスを置いて、そこから『ひとり』でオンラインライブに参加して、それらが遠隔でつながっていくというのが一例です。

そして五つ目は、遠隔の対義語としての『近隔型』です。近くにいる人と距離を隔てるタイプの〈ひとり空間〉が、このコロナ禍を経て増えてきたのではないでしょうか。個室の中にもう一つ部屋を作るとか、住宅内で家族から隔離するといったことです。一人ひとり個室があったら問題はないでしょうが、そうではない場合、たとえば四人暮らしでお父さん、お母さんもリモート会議に出なくてはいけなくて、子ども二人もオンライン授業を受けるとします。その時間が重なったりすると、リビングで二人以上が同時にオンラインミーティングやオンライン授業に参加しなければいけないということが起こります。そうすると音の遮断などもしなければいけないわけで、テント型の『インスタント個室』のように、個室の中に新たな個室を作るという『近隔型』というタイプも増えてきたと言えます」(南後さん)

またコロナ禍以降、「住宅機能の内部化と外部化のせめぎ合い」という変化も起こっているのではないかと南後さん。

「先ほどコインランドリーや銭湯の話をしたように、とりわけ戦後日本の〈ひとり空間〉というのは、住宅機能の外部化によって成り立ってきたわけです。そして昨今では、たとえば高円寺の銭湯・小杉湯に隣接しているコワーキングスペースなどを兼ね備えた『小杉湯となり』、あるいはランドリーとカフェを融合させたコミュニティスペース『喫茶ランドリー』など、従来は典型的なひとり暮らしの人たちが使っていた場所が現代的にアップデートされています。これらの場所では生活に必要だから使うというよりは、『ひとり』の人もいるしグループの人たちもいて、銭湯にだけ入りにくるわけでもなく、洗濯するだけでもなく、さまざまな使い方をするの人たちが集まっています。『銭湯から広げるまちづくり』(学芸出版社、2023)という本のなかで、『小杉湯となり』企画・運営の加藤優一さんも『街全体を家と見立てる』という発想をされていて、小杉湯を拠点とした半径500メートル圏内に、台所・書斎、自習室、寝室として使えるような拠点をネットワーク化するアイデアを実践しています。先ほどお話しした、かつてのひとり暮らしの『街全体を家と見立てる』、現代版のアップデートの事例ですよね。そこでは匿名、半匿名、顕名の間のグラデーションがうまく保たれているのだろうと思います。

コロナ禍において、一時期は電車通勤の機会も減って、その分、近隣を散歩する機会が増えましたよね。それにともない近隣(ネイバーフッド)の再評価も進みましたし、近年の社会実験も含めて、街路や公園といった屋外の公共空間の価値を再発見しようとする動きも加速するようになりました。コロナ禍以前は平日の昼間に僕ぐらいの中年が公園のベンチでぼけっとスマホをいじっていたりすると、怪しい人がいるということで通報されたりするニュースもありましたが、そういったこともコロナ禍を経て『あの人はリモートワークしてる人なんだろうな』という認識が共有されるようになり、公共空間における居場所をコロナ禍以前よりは見出しやすくなりつつあるのではないかと思います。

それから、コロナ禍以前は住宅の外部にあった機能の『再内部化』も起きています。日本の住宅メーカーやマンション業界の商品化のスピードは本当に速いなと驚かされますが、コロナ禍以降の住宅の間取り図を見ていると、新築のマンションでは、書斎などのワークスペースを設けた間取りがほとんどなんですよね。そういった、少し前までは住宅の外部にあったワークスペースの機能を再内部化していく流れもあるし、半屋外のバルコニーや中庭を有する住宅の需要も高まりました。さらにこれから自動運転などが進展することを考えると、もはや自宅を出ずともモノが家に運ばれてくるといったことが増えてきます。都市の〈ひとり空間〉の再内部化を促進するインフラの整備がこれからどんどん加速し、もはや自宅の外部に出ずとも〈ひとり空間〉が完結するようになるかもしれません。以上のような点で、住宅の機能の外部化と内部化のせめぎ合いが起きていると考えています」(南後さん)

持続可能な〈ひとり空間〉を都市に残していくために

こうしたコロナ禍における〈ひとり空間〉の変容も踏まえ、最後はこれから日本の〈ひとり空間〉が直面するであろう課題や展望を南後さんは語りました。

「イタリアでソーシャルデザインなどを研究しているエツィオ・マンズィーニが『ここちよい近さがまちを変える/ケアとデジタルによる近接のデザイン』(Xデザイン出版、2023)という本で、『孤独とコントロールを引き換えに利便性を提供する個人消費のためのメガマシン』としての都市について述べています。『利便性を提供する個人消費』を追求し続けると、都市は経済的な意味でも環境的な意味でも持続は不可能だろうということです。そう考えるならば今日お話をしてきた、日本の商業空間に依存しているような〈ひとり空間〉も、持続可能性においてはやはり問題があるわけですよね。

そこでマンズィーニが指摘しているのは、『機能的近接性』と『関係的近接性』のバランスです。『機能的近接性』というのは日常生活を送るうえで必要なスーパーや医療機関、役所などの近さ、そして『関係的近接性』というのは人間関係やコミュニティなどの構築、維持につながる出会いの機会への近さで、両者のバランスをどうとっていくかということについてマンズィーニは問題提起しています」(南後さん)

さらに、コロナ禍以降現在に至るまで、「孤独」をテーマにした本が英語圏を中心にたくさん出版され、その翻訳もすごく増えている点を南後さんは指摘します。その一例として、ノリ―ナ・ハーツ『THE LONELY CENTURY なぜ私たちは「孤独」なのか』(ダイヤモンド社、2021)、レスリー・カーン『フェミニスト・シティ』(晶文社、2022)などを挙げました。

「こうした書籍で指摘されていることをまとめるならば、孤独をめぐる問題というのは、性や結婚をめぐる規範意識の変化であるとか、高齢化や働き方の変化、緊縮財政や格差、ソーシャルメディアの浸透などあらゆることに関わっているということです。たとえば孤独問題担当大臣がイギリスで設置されて、日本もそれに続いたように、孤独をめぐる問題はグローバルな事象として起きています。その原因の一つとして、80年代以降の新自由主義の流れがあるといった主張は、だいたい多くの本に共通して見て取れる特徴です。

もう一つの特徴は『ひとり』という言葉の残酷さです。『フェミニスト・シティ』でも論じられているように、『ひとり』という言葉はジェンダーや年齢、階層などの差異を覆い隠してしまうわけです。さらにひとりにも『強いひとり』と『弱いひとり』がいて、前者は経済資本的な意味でも社会関係資本的な意味でも強者で、後者はたとえばモビリティという意味では弱い、単身高齢者などが当てはまります。この点を踏まえるならば、〈ひとり空間〉に関して、『弱いひとり』と都市の包摂的な関係をどう考えていくのかは重要な問題です」(南後さん)

そして最後は、〈ひとり空間〉と〈群衆空間〉、その両者のバランスを取っていくことの重要性を指摘しながら、南後さんはプレゼンテーションを締めくくりました。

「今日は主に〈ひとり空間〉について話してきましたが、これはオランダの建築家レム・コールハースの『S,M,L,XL』という本のタイトルになっている、よく知られた言葉の分類を借りれば、極小サイズの空間なのでXSに相当すると言えると思うんですよね。一方で、たとえば音楽業界ではCDなどの売上はどんどん下がっている一方で、音楽フェスの売上は上がっていっていることにも表れているように、音楽フェスのようなLサイズの〈群衆空間〉で、同じ空間・時間を共有することの価値は、共有され続けているわけです。つまり、〈ひとり空間〉と〈群衆空間〉という、一見空間サイズとしては対極にあるものが、同時代的に注目を集めています。

実は、〈ひとり空間〉も〈群衆空間〉も、ひとりでいる状態とみんなでいる状態を、スイッチング可能な選択可能性が担保されています。音楽フェスでも、たとえば年末の幕張メッセでやってるカウントダウンジャパンなどが典型例ですが、複数のステージで同時進行している音楽フェスの場合、五人ぐらいのグループで行ったとしても、時間帯によっては『ひとり』で行動したり、自分だけのタイムテーブルをカスタマイズしてもいいわけです。ステージ付近でノっていてもいいし、後ろのほうで休みたければ休めるし、疲れたらフードコートで休憩もできます。音楽フェスのような〈群衆空間〉でも、『ひとり』でいる状態とみんなでいる状態とがスイッチングできるわけです。〈ひとり空間〉と〈群衆空間〉は、空間サイズとしては対極的ですが、このような選択可能性があることが、ともに一定の需要を獲得していることにつながっているのだと思います。

また、空間サイズと同時に時間感覚も二極化しています。音楽フェスの場合、地方まで半日かけて行かなければならないとか、交通の便が悪いところに行かなければいけないということがあります。そういった面倒くささや道中の出来事も含めて体験価値として享受されています。一方で時間をかけなくて済むものに関しては、あまり好きな言葉ではないですが『タイパ』という言葉に代表されるように、できるだけ時間を節約、短縮していく。そういった、空間サイズの二極化と時間感覚の二極化が同時に絡み合いながら進行しているのが現代社会だ思います。

2024年6月に亡くなられた、建築家で幕張メッセの設計もされた槇文彦さんが、かつて『独りのためのパブリックスペース』(『新建築』2008年1月号)という論考を書きました。これは『ひとりにとって居心地のいいパブリックスペースは群衆にとっても居心地がいい』ということを主張した論考です。『ひとり』と群衆を相いれないものとして捉えるのではなくて、その間のバランスをどうとっていくのかという槇さんの指摘は、今日の話とも関わってくるポイントだと思います」(南後さん)

[了]

この記事は小池真幸・徳田要太が構成・編集をつとめ、2024年9月26日に公開しました。Photos by 蜷川新。