特別企画「オルタナティブ・オリンピック/パラリンピック・プロジェクト再考」、3日目の更新は、猪子寿之さん率いるチームラボに依頼した、大規模イベントとしてのオリンピックの演出案です。

本提案を2015年に『PLANETS vol.9』で世に問うてからの5年間、東京オリンピックの関係者たちから、半世紀前に輝いていた「失われた未来」へのノスタルジー以上の期待は、ほんとうに何も出てきませんでした。多くの人々にとって、それは白々しい他人事でしかなく、前向きな議論が一切盛り上がらないうちに「2020年の祭典」そのものが幻となってしまったことは、ご承知のとおりです。

ただ、将来を担う世代に本気でワクワクできる体験を送り届けるためには、どんな祭典であるべきだったのか。この記事で猪子さんみずからがプレゼンしてくれているように、どうせ来てしまうオリンピックを、世界に驚かせる本当に“ハンパない”イベントにするための可能性は、本当になかったのか。

ぼくたちが望む「本当の未来」について、改めて思いを馳せてもらえたらと思います。

※本記事は、特集「東京2020オルタナティブオリンピック・プロジェクト再考」の一環として、『PLANETS vol.9』(PLANETS 2015年)収録の同名記事の再掲したものです。

端的に言うとね。

猪子寿之&チームラボが提示するオリンピック案のテーマは、「参加型・体感型」だ。

「オリンピックの開会式って、毎回、似ているようでいて、それぞれ結構、特徴あるじゃない。北京オリンピックはスタジアムで豪華絢爛にアトラクションが展開するという、一言でいうと『舞台型』のオープニングだったんだよね。その場で見る人のスペクタクルに最適化されていて、同時に、テレビを観ている人には、スタジアムにいる人と基本的には変わらないような体感があった。

一方のロンドンは『映画型』。基本的にはスタジアムでショーが行われているんだけど、映像が流れたと思ったら、カメラが切り替わって、上空にヘリがいて女王さまを迎えに行ったり。カメラワークはどんどん切り替えられ、しかも、前撮りの映像やCGを挟み込んだりと映画のような演出だった。

テレビ中継で見ている人がいろいろなカットのつなぎによるストーリーを楽しめるように最適化されていて、スタジアムにいる人は断片的にしかわからないという、これまでにないスタイルだった。

北京は劇場型の開会式の最高峰だったと思うし、ロンドンは映画型の最高峰だったと思う。じゃあ、東京は?というときに、舞台型をやったところで中国に勝てないと思いますし、映画型をやってイギリスに勝てるようだったら、もうちょっとみんなハッピーになっていたと思うので、まったく違う、参加したり、体感するものに変わったらいいなと」(猪子)

それを可能にさせるのが、テクノロジーの進化だ。

「デジタルテクノロジーがネットを進化させて、ソーシャルメディアが広がり、同時に、テクノロジーは空間そのものをメディアに変えつつある。プロジェクションマッピングはその代表なんだけど、つまり、メディア自体が体感型に変わってきている。テレビという枠に収まっているものを見るのではなく、空間そのもので体感する。そしてそれが共有し合えるようになっている。そういう時代なんだから、オリンピックだって『参加型・体感型』にできるだろう、と」(猪子)

舞台型でも映画型でも、「鑑賞モデル」であることは変わらない。これまでのオリンピックは、基本的に観客は第三者。猪子らは、このフォーマットを覆す。

それは、これまでとは違うまったく新しい「21世紀のオリンピックのあり方を世界人類に対して提示すること」であり、未来を示すことによって、2020年の東京オリンピックは人々の記憶に残るものとなる。

街中に常設されたデジタルアートを連動実況

劇場やテレビを超えた「ネットワーク型開会式」が実現する

まずは、世界中からの耳目集まる開会式。会場はほとんどがメインスタジアムとなるわけだが、猪子は「スタジアムはいっそ、巨大なパブリックビューイングの場でいい」と言う。

「開会式のパフォーマンスって、基本的にいくつかのシーンをつなげることで全体の物語が構成されていますよね。そのシーンは別にスタジアムでやんなくてもいいんじゃないか。例えば、20シーンで構成するなら、東京のいろんな場所、20か所に来た人が参加できるデジタルアート空間とカメラを設置して、時間軸に合わせてカメラを切り替える。それをつなげることで、ひとつのオープニングの演出にできる。ロンドンでも前撮りの映像を使っていて、この流れはすでに始まっていると思うんだけど、それをリアルタイムの実況で見せていくわけです」(猪子)

つまり、東京各所に設置されたデジタルアート空間を中継でつなぎ、スタジアムにいる人は巨大なパブリックビューイングで多くの観客とともに、つながり紡がれる物語を体感するというのだ。各所に設置されたデジタルアートについても仕掛けがある。

「例えば、秋葉原の中央通りに、体感できるでっかいホログラム―鳥獣戯画から百鬼夜行、のらくろ、鉄腕アトム、ドラえもん、ワンピース、初音ミクまで、立体絵巻みたいなようなかたちで、連続していく日本文化を並べるんです。もちろん、その場を訪れた人は、歩きながらアート空間として楽しむことができるわけなんだけど、開会式ではレール付きのカメラが疾走するようにホログラムを撮影する。すると、1000年前から現代に至るまでの日本文化の変遷を伝えるシーンが完成するというわけです。

こうしたシーンを20なら20、東京のいろいろな場所にデジタルアートを置いて撮影し、つなげていくことによって、ひとつのオープニングの演出になりうるんじゃないかと。スタジアムやテレビで観ている人には、その20のシーンが織りなす物語とそのメッセージが伝わるわけです。

一方で、開会式のその瞬間に、例えば、中央通りにいた人はオープニング映像の中に入ってしまうかもしれないわけで、自分がオープニングのパフォーマンスに参加できるかもしれないというのは、実際に、東京に来る意味にもなるんじゃないかと。こうした演出は今までとはまったく違っていて、都市のど真ん中で行われるオープニングとして、ある意味、歴史を変えられるんじゃないかと思っています」(猪子)

しかも、このデジタルアートは、オリンピック開催期間中に、ずっと楽しむことができるという。

「そこは別に競技場ではないですから、デジタルアートは期間中、常設しておけます。実際の開会式のパフォーマンスは演者さんだったとしても、東京に来たすべての人が同じアート空間で体感できるという楽しみ方ができる。さらに、例えば、開会式と同じようにカメラを設置しておけば、シーン1からシーン20まで、都内各所を順番にめぐり体感していった人が特設サイトにアクセスすると、一見、オープニングで世界中に流れたのと同じ映像が見られるんだけど、実は全シーン、自分が演者の一人になっている! なんてこともできる。その映像がもらえて、SNSでシェアされていったら、面白いですよね」(猪子)

そうなったとき、世界中の人々は、友達が出ているオープニングパフォーマンスを見る。それもまた、オリンピックが作り出すコンテンツのひとつとなる。東京全体がオリンピック開会式の場となり、ネットによる拡散で東京オリンピックの楽しみかたは広がっていくのだ。

聖火はランナーだけのものじゃない

「デジタル聖火リレー」が生みだすソーシャルイルミネーション

開会式において欠かせない“儀式”が聖火リレーである。スタジアムに灯された火は開会期間中、燃え続ける。言わば、オリンピックの象徴だ。

「LED内蔵の聖火トーチ型デバイスっていうの、もう、作っちゃったんだ」と猪子。チームラボで開発したスマホ用アプリ『つながるキャンドル』の技術を応用したというLED内蔵の聖火トーチ型デバイスは、火がついているデバイスが近づくことによって火が灯る仕組みになっている。

「聖火リレーを沿道で見守る人、スタジアムで聖火ランナーを待つ人には、火がついていない聖火デバイスを持ってもらうんです。で、聖火ランナーが近づき、まさに目の前を走り去るそのとき、聖火ランナーの持つデバイスに反応して火が灯る。火をもらった沿道の人は、他のまだ火がついていない聖火デバイスに火を灯していく。沿道の人々同士で次々リレーされていくわけです。聖火ランナーの歩みともに光の帯は伸びていき、聖火台に点火したとき、スタジアムから東京の都市全体までが光でつながるわけです。さらに、聖火デバイスの火をスマホのアプリで共有できるようにすれば、世界中の人々に届けることができる。テレビで観ている人が競技場の聖火がついた瞬間、手元のスマホに聖火の炎が燃え上がるなんてなったら超楽しいよね」(猪子)

ランナーの持つ聖火が近くを通過すると、参加者の持つ聖火デバイスやスマホのアプリに灯りがつき、さらに付近の人へと次々に広がっていく。

▲ランナーの持つ聖火が近くを通過すると、参加者の持つ聖火デバイスやスマホのアプリに灯りがつき、さらに付近の人へと次々に広がっていく。

誰もが入場行進に参加できる

「チームラボスタジオ」を世界中に設置

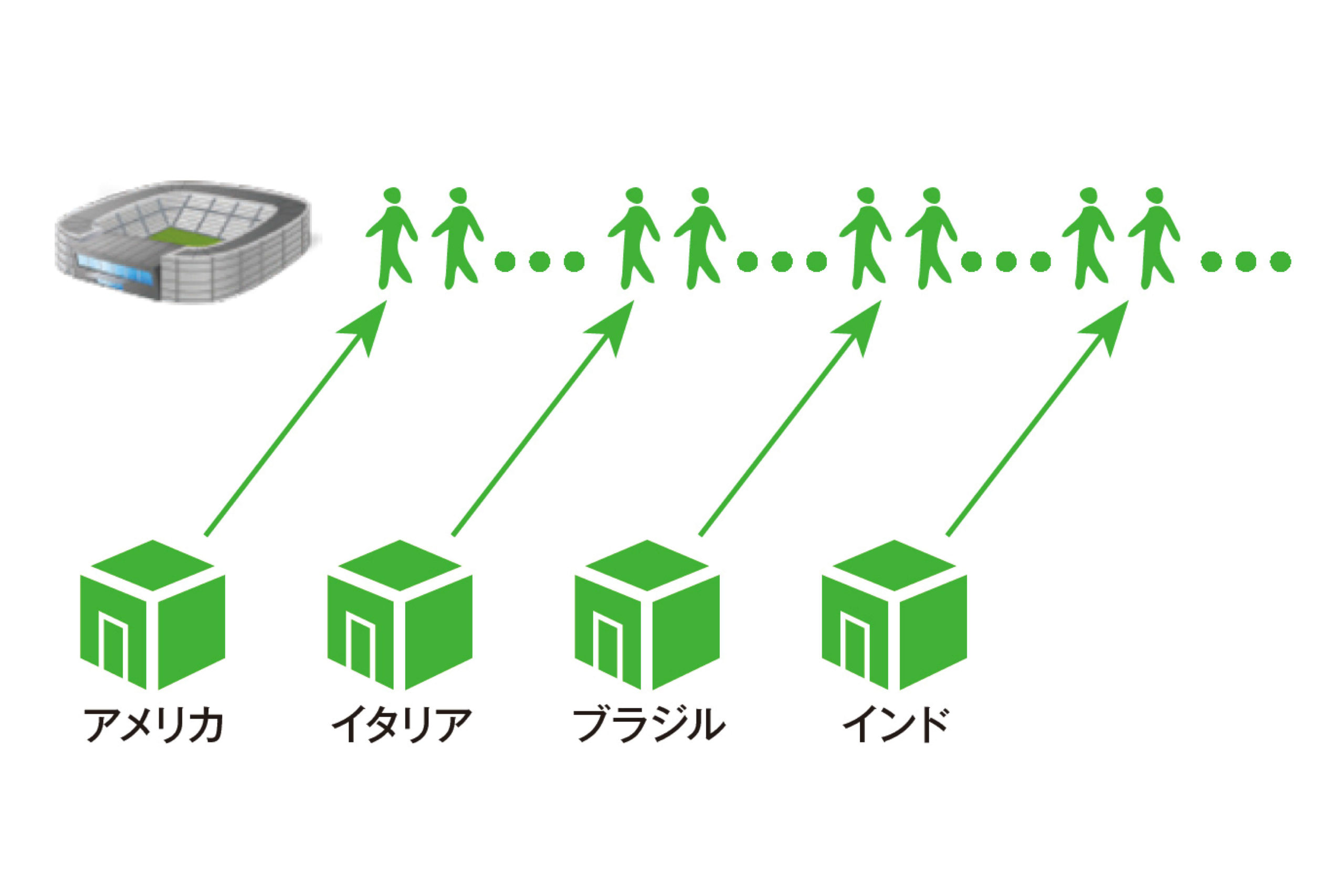

「あと、選手行進。あれって観てるだけだとテンション下がるから、参加したほうがいいなって。しかも、東京に来れない人も参加できたら、超楽しいって思ったんです。僕ら、『チームラボスタジオ』という、カメラを動かすと架空の空間もついてくる、いわば、リアルタイムに架空空間の中に入れるというものを作っていて、これを使えば、世界中の人が一緒に行進できる」(猪子)

つまり、世界の都市に発展版「チームラボスタジオ」みたいなものを設置。行進に参加したい人はそこに集まり、グリーンバックの中、競技場に向かう行進だと思いながら、意気揚々と歩く。このとき、目の前にはスタジアムに向かっている景色が広がり、しかも、これまで世界中で行進に参加してきた人の姿が、自分の目の前に合成されていくのだ。

▲世界中のスタジオで選手たちの列に自分が混じっている映像を生成。入場行進を疑似体験できる。

一番乗りを果たしたら、目の前にはスタジアムまでの道が広がるし、1万人目だとしたら、前を歩く9999人の人の背中を見ながら、国立競技場を目指して渋谷あたりを歩いている(景色を目にする)ことになるのだ。

「開会式の選手入場で最後の選手がスタジアムに入った瞬間、カメラが切り替わり、もし、1億人の人が参加したら、その人たちが代々木から渋谷まで人がぶわーと行進している映像が映しだされるわけ。テレビを見ている人は、『東京オリンピックの行進、1億人参加してるよ!』みたいな。実際はデジタル空間だから、カメラは高速に処理できるから、1億人が並んでいようと処理することはできる。一瞬、自分も映っている1億人が参加した行進でオープニングが始まると、ロマンチックじゃないですか」(猪子)

世界中のスタジオで選手たちの列に自分が混じっている映像を生成。入場行進を疑似体験できる。

アスリートの肉体を超体感

ホログラフィック競技中継

「目の前で世界一のアスリートが100mを走ったら、国や人種に関係なく単純に面白いじゃないですか。『人間ハンパねえ』って。それが競技場では見られるんだけど、どうしても豆粒サイズ。テレビで観戦もできるけど、やはり二次元。それですごさが伝わらないとは言わないけど、目の前で体感できたら、すげぇ、感動するんじゃないかって」(猪子)

こうしてプランに加わったのが、街中のホログラム中継所の設置だ。

「例えば、渋谷にメディアを設置して棒高跳びをホログラム映像で中継したら、『2階のスタバ超えてるよ、むしろ入れないよ!』とか、アスリートのすごさにリアリティが出ると思うんです。

ホログラムなら繰り返しの再現が可能だから、中継だけでなく、競技が終わった後、金メダリストと100m走を一緒に走ることができるし、撮影装置をセットしておけば、選手のはるか後ろを走る自分の映像を手に入れるなんてこともできる。こうした中継所が、日本のいろんな場所にあって、自分も参加できるオリンピックになったら、面白いんじゃないかなって思うんです」(猪子)

ホログラムは、夜間や屋内など光の問題さえ解決できれば、すでに実現できる技術だという。

猪子らがイメージするのは、見に行くオリンピックではなく、参加・体感するオリンピック。「東京行って、記念写真じゃなくて、記念オリンピックしてきたよ。どうこれ?」

―そんな言葉が交わされるオリンピックだ。

[了]

この記事は、2015年に刊行された『PLANETSvol.9』の記事を再掲したものです。鈴木靖子が構成をつとめ、あらためて2020年5月2日に公開しました。Banner photo by 小野啓

これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。

『PLANETS vol.9』には、今回の特別企画で紹介する「Aパート(Alternatives編):オルタナティブ・オリンピック/パラリンピック・プロジェクト」以外にも、都市開発というアプローチから東京の解体・再編を試みる試案「Bパート(Blueprint編):東京ブループリント」や、文化系でもカルチャーで勝手に盛り上がる「Cパート(Cultural Festival編):裏五輪=サブカル文化祭」、そしてテロリズム側の視点から改めて国家プロジェクトの危機管理を再考するセキュリティ・シミュレーション「Dパート(Destruction編):オリンピック破壊計画」など、様々な角度から2020年の東京オリンピックのオルタナティブを試みたビッグプロジェクトが記されています。気になった方はぜひ読んでみてください。