NHK出版の編集者・井本光俊さんが「暮らし」や「自然」にまつわるおすすめの本を紹介する連載「井本文庫」。今回は『きのこのなぐさめ』を紹介します。「きのこ」にまつわるさまざまな雑学が散りばめられた本書は、きのこの魅力を余すところなく伝えるとともに、配偶者を亡くした著者が、きのこに没頭していくことで悲しみから立ち直るまでの過程を描いています。井本さんはこの癒やしの過程の細やかさに、素晴らしさがあると語ります。

「井本文庫」のこれまでの連載記事は、こちらにまとまっています。よかったら、読んでみてください。

端的に言うとね。

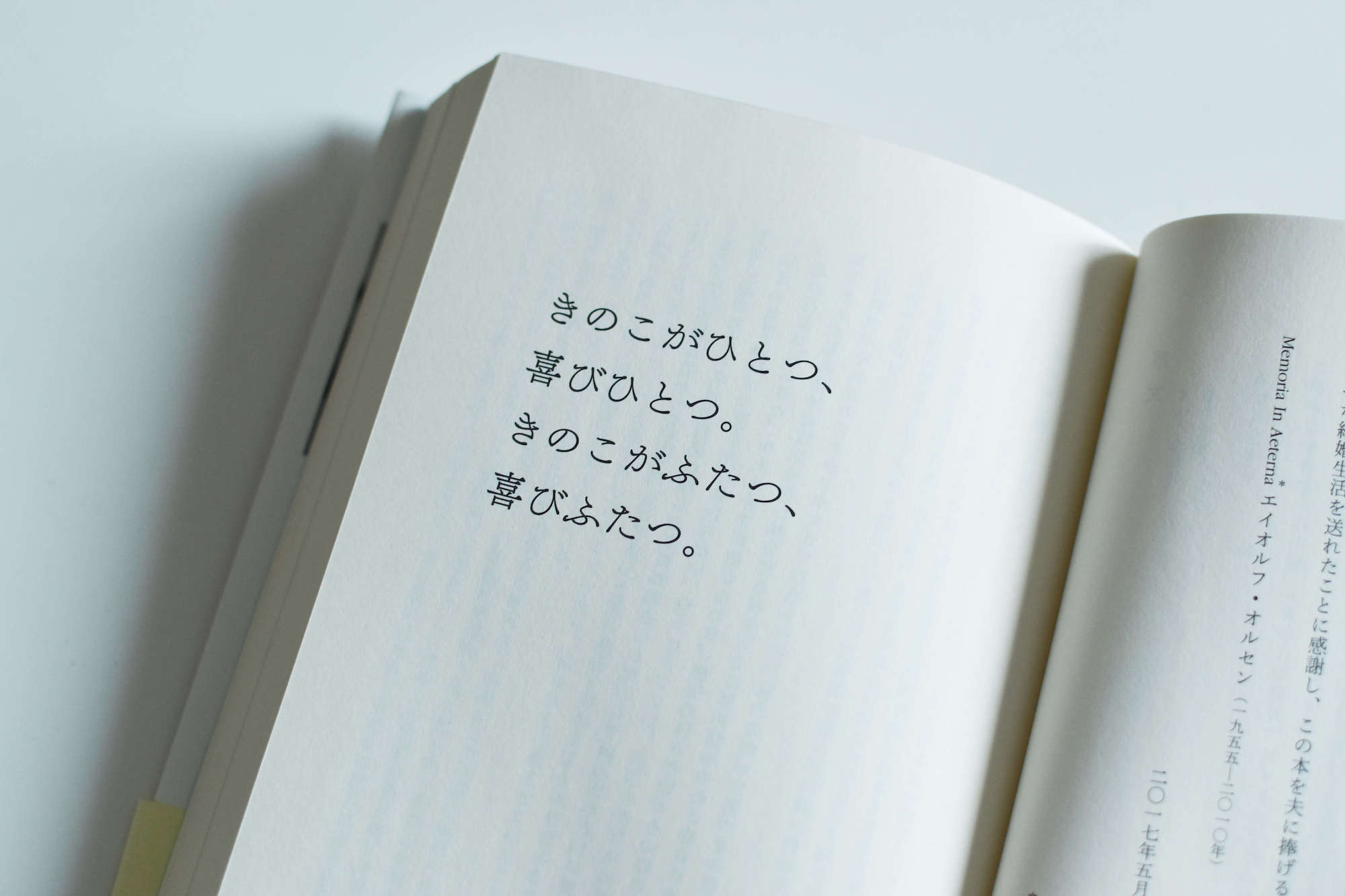

この書評コーナーでは、暮らしにまつわる本を紹介しています。アウトドアとか自然とか、そういったものを含めた「暮らし」です。今回取り上げるのはロン・リット・ウーン『きのこのなぐさめ』です。

原著はノルウェーで2017年に刊行され、2019年8月に邦訳が刊行の、わりと出たての新刊ですね(放送当時)。著者のロン・リット・ウーンさんはマレーシア育ちで、大学時代にノルウェーに留学し、そのままノルウェーで文化人類学者としてのアカデミック・キャリアを歩んできた方です。ノルウェーでの学生生活では、のちに配偶者となる人とも出会います。そして結婚して幸せに暮らしていましたが、結婚34年目のある日、突然配偶者が亡くなってしまうのです。著者は喪失感に苛まれる日々のなかで、配偶者といつか一緒に行こうと言っていた自然史博物館の「きのこ講座」という市民講座に、なんとはなしに参加します。これがきっかけで、著者はきのこの魅力にはまり、その過程で配偶者を失った悲しみを癒やしていくことになります。きのこに魅入られていく過程と、セルフ・グリーフ・ケアの過程が重ねて綴られていく本です。

基本的にはきのこの本なので、複数の切り口からきのこの魅力が紹介されています。たとえば、きのこには山ほど種類があるんですが、学術的にまだ発見されていないものも多く、品種も生態も未知の部分が大きいそうです。そもそも僕らがイメージする、森に生えているきのこですが、実はあれはきのこの一部分に過ぎず、本体は菌糸という、カビのようなものがふわーっと地中などにひろがっているネットワークのようなものです。その、菌糸を広げる胞子を撒くために顔を出している部分を、僕たちは「きのこ」として認識しているんですね。本書には〈きのこの宇宙が開けると同時に、再生への道は思ったより単純だと分かった。それは、ちかちか、きらきらきらめく喜びをただ集めることだ〉(〈〉内は引用。以下同じ)という一節があるように、未知のものであるきのこを森の中で見つけ集めることが喪失の悲しみを癒やし、自身を再生してくれるのではないかと感じて、ロン・リット・ウーンさんはきのこに没頭していくことになります。

さて、人間がきのこに向ける関心としていちばん主要なものは、「食用としての関心」だと、本書では述べられています。人がきのこを見てまず思うことは、「これ食べられるの?」ってことだと。まあ、常識的に考えてそうですよね。だから、きのこを知るということは、まずはきのこが「食用のきのこ/食用に適さないきのこ/毒のあるきのこ」のどれにあたるか、同定し区別できるようになるということです。ロン・リット・ウーンさんも、きのこ講座に通い、先達からきのこの区別法を習っていきます。そこで著者が気づいたのは、きのこを区別するということは、視覚や嗅覚などの五感をフル活用する体験だということです。さきほども引用したとおり、最初は未知のものを探す宝探しのような魅力をきのこに感じていた著者ですが、やがてきのこを深く知るうちに、きのこを知るということの全身体的な側面に魅入られていくんですね。

きのこを同定するために使う五感のなかでも、とくに重要なのは嗅覚であるとこの本では書かれています。そして、嗅覚は五感のなかでも特に個人差や文化差が大きいものだと指摘されています。有名な話でこの本にも登場しますが、松茸って「香り松茸、味しめじ」って言葉があるぐらいで、日本ではなによりその香りが愛好されていますよね。でも松茸の香りは日本以外の多くの地域では不快なものとされていて、香りがひどいために「食用に適さない」きのことされているぐらいなんです。実は松茸をはじめて学術的に登録したのはノルウェーの人で、1905年にTricholoma nauseosumと学術名がつけられましたが、nauseosumとはラテン語で「不快」を意味するそうです(笑)。ちなみに、日本では1925年にTricholoma matsutakeと学術的に登録されているんですが、ここがきのこの「未知」をよく表しているところで、ノルウェーで学術名がつけられたTricholoma nauseosumと、日本で学術名がつけられたTricholoma matsutakeが同じものであるとわかったのがなんと1999年、かなり最近なんです。基本的に学問の世界のルールでは先に登録されていた名前が採用されるわけですが、日本が「うちの松茸を『不快』って学術名にするなんてどういうことだ!」と猛反発して(笑)、けっきょく例外的に日本の学術名が残ることになったそうです。こうした、きのこにまつわる肩肘張らないエピソードも本書にはたくさん登場します。キノコ料理の話からマジックマッシュルームの話や毒キノコの話、艶笑的な話まで、基本的には楽しげなトーンの本なんです。

話を戻すと、香りというのは、言語化しづらいものです。たとえば視覚や聴覚ならば三原色の組み合わせや周波数で記述できますよね。味覚だって視覚や聴覚ほどではないにせよ「甘味・苦味・塩味・酸味・うま味」という分節化はできますが、嗅覚ではそういった分節化も困難です。だから、きのこを同定する基準として、「この品種の匂いはこれ」ということを言語的に記述・伝達することが難しいんですね。となると、きのこについて知るには、詳しい先達についていって、一緒に実際に嗅いでみながら、それを何度も繰り返すことで身体で覚えるしかないと本書では述べられています。「身につける」ってやつです。そうやって前言語的な知識を獲得していくことの重要性が、本書には記されているんです。ここで僕がかなり感動したポイントが、この前言語的な知識を身体の次元で習得していく体験こそが、ロン・リット・ウーンさんのセルフ・グリーフケアと結びついていくことなんです。説明しますね。

この本では、ロン・リット・ウーンさんがどんどんきのこに魅入られていく様子が、その過程に沿って物語のように順に描かれていきます。ただ、そんな楽しげなきのこの物語の合間に、ぶり返すように挟まって語られるのが配偶者を失った著者の消えない悲しみです。きのこをめぐる楽しげなトーンの本に、ときおり間欠泉のように喪失感が顔を出すんです。きのこに魅入られて夢中になっていくけれど、やっぱり配偶者を喪失した悲しみなんて、時間が経過しようとそう簡単に消えないんですよね。ふとした瞬間に、意識上に戻ってきて、それを知的にコントロールすることはできないわけです。本書で、僕が心に強く残った一節があります。〈慰めの言葉が役には立たない時、私たち――慰めが必要な者と、慰めようとする者――はどちらも無力だ〉。なんか個人的に、ちょうどこの本を読んでいたとき、落ち込んでいる友人を慰める言葉が自分にはないなあと痛感することがあって、そんなときにこの一節を読んで、強く心に刻まれたんですね。ただ、これは無力感にあふれた言葉かというと、そうではないんです。たしかに著者や、著者を励まそうとする周囲の人間にとって言葉は無力だったのでしょう。それは、私たちも馴染み深い、よく知っていることかもしれません。けれど、そこで著者はきのこに触れ、前言語的な世界と深く交わっていく体験からなぐさめを得ていくんですね。それが、本書のタイトルの意味するところなのです。ここに、僕は強く胸打たれました。この本の最後にはまるで映画ような、きのこのなぐさめをめぐるラストシーンが登場するので、それはぜひ実際読んでみてください。ということで、今回は『きのこのなぐさめ』を紹介しました。

[了]

※この記事は、2019年9月5日に配信されたPLANETSのインターネット番組『オールフリー高田馬場』内のコーナー「井本光俊、世界を語る」の放送内容を再構成したものです。石堂実花が写真撮影をつとめ、2021年2月8日に公開しました。

これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。