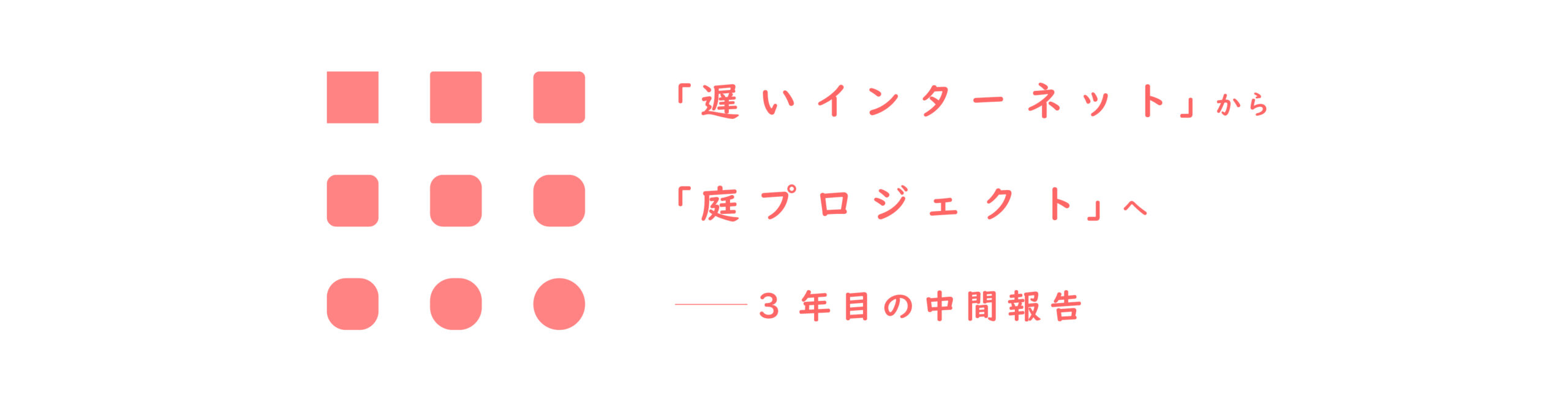

宇野常寛|「遅いインターネット」から「庭プロジェクト」へーー3年目の中間報告

パンデミックによる決定的な社会システムの変容が引き起こされはじめていた、2020年2月。編集長・宇野常寛によるマニフェスト的な主著『遅いインターネット』(幻冬舎, 2020)が刊行されました。

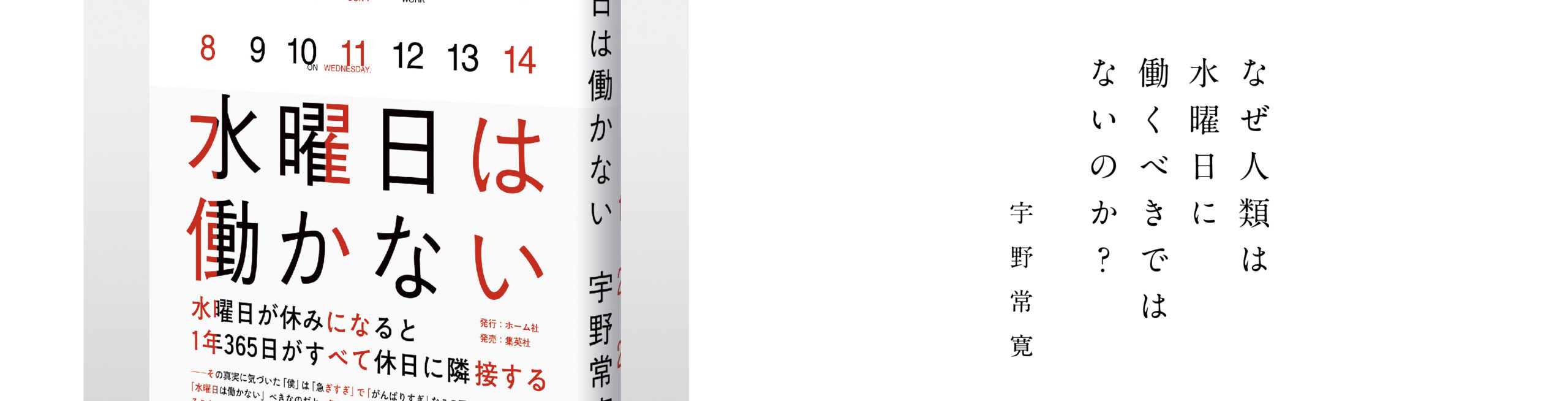

それから約3年。疫病と戦争の時代を経た人類は、ますます「速く」なったインターネットに翻弄され続けています。なぜ人々は、プラットフォーム上の相互評価のゲームに抗えないのか? 『遅いインターネット』文庫化のこのタイミングで、パンデミックから3年間の情報環境の変化を踏まえた中間報告と、これからの対抗戦略を宇野が書きました。

記事を読む

記事を読む